胡琪娟

1 , 3 , 盛茂银

, , 1 , 2 , * , 殷婕

1 , 3 , 白义鑫

1 , 3 1 贵州师范大学喀斯特研究院, 贵阳 5500012 国家喀斯特石漠化治理工程技术研究中心, 贵阳 5500013 贵州省喀斯特石漠化防治与衍生产业工程实验室, 贵阳 550001Stoichiometric characteristics of fine roots and rhizosphere soil of Broussonetia papyrifera adapted to the karst rocky desertification environment in southwest China Qi-Juan HU

1 , 3 , Mao-Yin SHENG

, , 1 , 2 , * , Jie YIN

1 , 3 , Yi-Xin BAI

1 , 3 1 Institute of Karst Research, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China 2 National Engineering Research Center for Karst Rocky Desertification Control, Guiyang 550001, China 3 Guizhou Engineering Laboratory for Karst Rocky Desertification Control and Derivative Industry, Guiyang 550001, China 通讯作者: * (

shmoy@163.com ). ORCID: 盛茂银: 0000-0002-4973-2590

编委: 王政权

责任编辑: 赵航

收稿日期: 2020-03-26

接受日期: 2020-06-18

网络出版日期: 2020-09-20

基金资助: 国家自然科学基金 (31660136 )贵州省科学技术基金黔科合基础 ([2019]1224 )贵州省科技计划项目黔科合平台人才 ([2017]5726 )贵州省优秀青年科技人才支持计划黔科合平台人才 ([2017]5638 )

Received: 2020-03-26

Accepted: 2020-06-18

Online: 2020-09-20

Fund supported: Supported by the National Natural Science Foundation of China (31660136 )the Science and Technology Foundation of Guizhou Province ([2019]1224 )the Key Project of Guizhou Science and Technology Fund ([2017]5726 )the Support Plan for Excellent Young Science and Technology Talents of Guizhou Province ([2017]5638 )

摘要 为了解西南喀斯特石漠化适生植物构树(

Broussonetia papyrifera )对贫瘠土壤养分环境的适应策略, 及其细根、根际土壤的化学计量特征对石漠化等级的响应, 该研究以西南喀斯特石漠化环境适生植物构树为研究对象, 运用生态化学计量学方法, 开展不同等级石漠化环境构树细根、根际土壤有机碳(C)、全氮(N)、全磷(P)、全钾(K)、全钙(Ca)及全镁(Mg)养分含量特征及C、N、P化学计量特征研究。结果表明, 除Ca含量外, 喀斯特石漠化环境适生植物构树细根、根际土壤的养分含量均处于较低水平; 细根N:P为12.59, 表明构树生长受N和P共同限制; 随着石漠化等级的增加, 细根C、N含量和C:N、C:P呈先降后升的变化趋势, K、P含量是则表现为先升后降, Ca、Mg含量和N:P无明显变化规律; 不同等级石漠化环境中的构树根际土壤N、P、K、Ca含量呈不同的变化趋势, 而C、Mg含量及C、N、P化学计量特征的变化较不显著; 细根与根际土壤的化学计量特征之间存在显著的相关性, 二者的C、P、Ca、Mg含量、C:N、C:P分别对应呈显著正相关关系, 而N含量呈极显著负相关关系; 细根的K含量则较为稳定, 几乎不受根际土壤养分的影响。

关键词: 石漠化 ;

生态化学计量 ;

构树 ;

细根 ;

根际土壤养分 Abstract Aims The objectives of this study were to estimate the adaptation strategies of

Broussonetia papyrifera to the poor soil nutrients in karst rocky desertification area in Southwest China, and to explore the response of stoichiometric characteristics of fine roots and rhizosphere soil to the degree of rocky desertification.

Methods The contents of carbon (C), nitrogen (N), phosphorus (P), calcium (Ca), magnesium (Mg) and C:N:P ratios of fine roots and rhizosphere soil of

B. papyrifera were studied.

Important findings Results indicated that, except Ca content, the nutrient content of the fine roots and rhizosphere soil of

B. papyrifera in karst rocky desertification environment remained at the low level. N:P ratio of fine roots was 12.59, which indicated that the growth of

B. papyrifera was co-limited by N and P. With the increase of the degree of rocky desertification, the content of C and N as well as C:N and C:P ratios of fine roots decreased first and then increased; while the content of K and P increased first and then decreased; and neither the content of Ca, Mg nor N:P ratio changed significantly. The content of N, P, K, Ca in rhizosphere soil was different when the degree of rocky desertification was different, while none of C, Mg and C:N:P ratios in rhizosphere soil changed significantly. Additionally, the content of C, P, Ca, Mg as well as C:N and C:P ratios in the fine roots were positively correlated with their values in rhizosphere soil, while N content in fine roots was negatively correlated with its value in the rhizosphere soil. Moreover, the content of K in fine roots was relatively stable, and was hardly affected by the nutrients of rhizosphere soil.

Keywords: desertification ;

ecological stoichiometry ;

Broussonetia papyrifera ;

fine roots ;

rhizosphere soil nutrients PDF (1127KB) 元数据 多维度评价 相关文章 导出 EndNote |

Ris |

Bibtex 收藏本文 引用本文 胡琪娟, 盛茂银, 殷婕, 白义鑫. 西南喀斯特石漠化环境适生植物构树细根、根际土壤化学计量特征. 植物生态学报, 2020, 44(9): 962-972. DOI:

10.17521/cjpe.2020.0083 HU Qi-Juan, SHENG Mao-Yin, YIN Jie, BAI Yi-Xin.

Stoichiometric characteristics of fine roots and rhizosphere soil of Broussonetia papyrifera adapted to the karst rocky desertification environment in southwest China .

Chinese Journal of Plant Ecology , 2020, 44(9): 962-972. DOI:

10.17521/cjpe.2020.0083 生态化学计量学是目前研究元素在生物地球化学循环过程中的计量关系和规律的综合有效方法(

Elser et al ., 2000 ,

2003 )。自1986年Reiners首次提出生态化学计量学以来, 其理论的发展、完善及应用十分迅速。目前, 国内外****对不同生态系统植物的生态化学计量特征开展了大量研究, 主要集中在植物与土壤的碳(C)、氮(N)、磷(P)循环、植物N、P养分限制判断, 以及C、N、P计量学特征对植物生长的指示性作用等方面(

曾德慧和陈广生, 2005 ), 对其他营养元素如钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)等的生态化学计量学意义的研究较少(

贺金生和韩兴国, 2010 )。K在植物体内的干物质质量仅次于N, 它参与植物体内60多种酶的活化, 而Ca、Mg是提高植株抗逆性和光合作用不可或缺的元素, 在植物生长发育过程中的作用不容忽视(

潘瑞炽和董愚得, 2001 )。因此, 研究植物K、Ca、Mg含量对其C、N、P化学计量学特征是否存在一定影响, 对于认识元素之间的相互作用和平衡关系具有重要意义。

近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 )。细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 )。受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 )。近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制。

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性。

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高。

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制。因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用。

西南喀斯特山区地表破碎、土壤浅薄、分层复杂, 土壤养分含量贫瘠, 碳酸钙含量较高, 石漠化问题严重, 是我国典型的生态脆弱区(

李阳兵等, 2004 ;

盛茂银等, 2013 )。近年来, 喀斯特石漠化生态系统植物生态化学计量学的研究已取得明显的成果。

王璐等(2018) 的研究表明, 在喀斯特高寒干旱区, 核桃(

Juglans regia )较刺梨(

Rosa roxburghii )有更高的N:P, 说明核桃能保留更多养分, 对土壤养分的归还能力也高。养分限制方面,

刘立斌等(2019) 认为喀斯特森林植物生长主要受P限制, 而

刘娜等(2020) 的研究认为主要受N限制,

皮发剑等(2017) 认为也有物种的生长受N和P共同限制。以上研究主要侧重于植物整体生态化学计量特征对贫瘠土壤的适应策略, 而关于植物细根的化学计量特征对喀斯特石漠化环境的生态适应策略的研究仍未见报道。

构树(

Broussonetia papyrifera )是一种能够较好适应环境干扰的落叶乔木, 它作为西南喀斯特石漠化退化生态系统恢复的主要树种, 不仅具有保持水土、调节生态系统碳氮循环等生态效益, 同时以较高的经济价值在区域经济发展中发挥着重要作用(

黄咏明等, 2019 )。但长期以来, 关于构树营养元素循环的调节及其对石漠化环境的适应性研究非常薄弱, 严重制约了构树在喀斯特脆弱生态环境保护与石漠化退化生态系统恢复中的进一步应用。因此, 迫切需要开展喀斯特石漠化适生植物构树细根养分化学计量特征及其与贫瘠土壤养分的关联性研究。本文以关岭-贞丰花江石漠化生态建设综合治理示范区适生植物构树为研究对象, 运用生态化学计量学分析方法, 以期通过对不同等级石漠化中构树细根与根际土壤的C、N、P、K、Ca、Mg含量的测定, 探讨西南喀斯特石漠化适生植物构树细根、根际土壤化学计量特征, 明确其随石漠化等级变化的规律, 揭示构树细根与根际土壤的化学计量特征间的耦合关联, 为推动喀斯特石漠化适生植物构树的养分利用策略研究及植被恢复提供参考。

1 材料和方法 1.1 研究区概况 研究区位于贵州省西南部关岭-贞丰花江石漠化生态建设综合治理示范区(25.65°-25.68° N, 105.61°-105.78° E), 该区属南亚热带干热河谷气候, 海拔450-1 450 m, 年降水量1 100 mm。土壤以黄壤、黄色石灰土为主, 土壤结构不良, 质地黏重, 缺乏团粒结构, pH一般在6.5以上。花江示范区河谷深切, 水资源利用难度大, 土壤侵蚀极其严重, 森林覆盖率很低, 石漠化程度高, 裸岩面积比例70%以上。经过“九五”和“十五”时期的治理, 示范区灌草、疏林及灌丛型、残存次生林和开垦退耕性植被得到了较好的恢复, 但总体生态系统稳定性及相关功能未得到明显提高。研究区植被类型为亚热带针阔混交林, 现示范区内乔木和小乔木树种主要包括马尾松(

Pinus massoniana )、杉木(

Cunninghamia lanceolate )、油桐(

Vernicia fordii )、构树、漆树(

Toxicodendron vernicifluum )等。

1.2 样地设置和样品采集 于2019年3月底, 在示范区内根据构树林在不同等级石漠化环境的分布进行随机采样, 并记录样地石漠化等级及构树林龄、胸径、郁闭度等信息(

表1 )。石漠化等级的确定参照

熊康宁等(2002) 的划分方法(

表2 )。因构树主要用于轻度、中度、强度石漠化环境的植被恢复与重建, 在无石漠化和潜在石漠化环境分布相对较少, 因而不同等级石漠化环境所设样地数不一致, 共设置17个调查样地。每个样地内分设3个构树林样方, 共51个样方。在各样方中, 随机选取3株长势、林龄相近的构树进行采样。

Table 1 表1 表1 西南喀斯特石漠化环境构树样地设置及样地基本信息

Table 1

Descriptions of the sampling sites and the quadrat setting of Broussonetia papyrifera in karst rocky desertification environment of Southwest China 石漠化等级 样地号 样本数 林龄 平均胸径 郁闭度 无 Nil I-1-I-2 18 5 13.75 ± 0.18 0.43 ± 0.02 潜在 Potential II-1-II-2 18 5 13.42 ± 0.20 0.51 ± 0.04 轻度 Slight III-1-III-4 36 6 14.15 ± 0.15 0.41 ± 0.01 中度 Moderate IV-1-IV-5 45 6 14.09 ± 0.28 0.35 ± 0.01 强度 Severe V-1-V-4 36 5 14.36 ± 0.11 0.32 ± 0.01

Values of mean diameter at breast height and canopy density are the mean ± SD. 平均胸径和郁闭度数值表示平均值±标准偏差。 新窗口打开 |

下载CSV 细根与根际土的采集分别参照完整土块法和抖土法(

Guo et al ., 2004 ;

罗艳和樊卫国, 2014 ;

陈晓萍等, 2018 )。首先, 按东南、西南、北3个不同方位在树冠内, 距构树基部1.5 m范围内将凋落物清理干净, 利用平板利铲随机挖取3个20 cm × 20 cm × 20 cm的土块, 从土块中选取植物根系中直径较小的根系, 利用抖土法抖落根系表面的较大颗粒土和杂质, 采集附着于根际表面4 mm以内的根际土(

高雨秋等, 2019 )。将每株构树基部不同位置所采得的样品混合后, 分别装进贴有标签的密封袋中带回实验室。于实验室内, 先将根系表面残留的根际土轻轻刮下放入对应的密封袋中, 并用自来水充分冲洗根系, 后用蒸馏水洗去根系上的细小泥沙, 然后依据

Casper和Jackson (1997) 的划分依据, 仔细选取直径小于2 mm的根系, 即为细根。细根样品与根际土壤样品各153个。洗净的细根样品置于烘箱中105 ℃杀青30 min后调至60 ℃烘干至恒质量, 用LMP-800A高速粉碎机(永康市石柱铂欧五金厂, 永康, 中国)粉碎, 过0.149 mm筛。根际土壤自然晾干1个月, 除去其中的动植物残体, 用石磨棒研磨后过0.149 mm筛, 用以化学分析。

Table 2 表2 表2 喀斯特石漠化强度分级标准

Table 2

Classification standard of karst rocky desertification 石漠化等级 岩石裸露率 土层覆盖度 植被和土层覆盖度之和 坡度 平均土层厚度 无 Nil <20 >60 >80 <15 >20 潜在 Potential 20-30 ≤60 70-80 ≥15 ≤20 轻度 Slight 31-50 ≤30 50-69 ≥18 ≤15 中度 Moderate 51-70 ≤20 30-49 ≥22 ≤10 强度 Severe 71-90 ≤10 10-29 ≥25 ≤5

新窗口打开 |

下载CSV 1.3 样品测定方法 本研究的实验方法参考《土壤农化分析》(

鲍仕旦, 2008 ), 细根、根际土壤各项指标均3次重复测定。其中, 细根、根际土壤有机碳含量采用重铬酸钾氧化-外加热法测定, 全氮含量采用凯式定氮法测定, 全磷含量的测定采用消煮-钼锑抗比色法。分别采用硝酸-高氯酸法和四酸法对细根、根际土壤样品进行消解, 消解完成后用原子吸收分光光度计(iCE 3000, Thermo Scientific, Waltham, USA)测定全钾、全钙和全镁含量。

1.4 数据处理 本文采用单因素方差分析检验细根、根际土壤C、N、P、K、Ca、Mg含量及C、N、P计量比在不同等级石漠化间的差异, 差异显著性采用最小显著差异(

LSD )多重比较法进行检验。采用Pearson相关分析研究细根C、N、P、K、Ca、Mg含量及计量比与根际土壤养分的相关关系。数据处理采用Excel 2017、SPSS 19.0软件, 采用Origin 7.5软件辅助绘图。

2 结果和分析 2.1 构树细根、根际土壤C、N、P、K、Ca、Mg含量及C、N、P计量比总体特征 对构树细根、根际土壤C、N、P、K、Ca、Mg含量及C、N、P计量比进行比较(

表3 ), 可知, C、N、K含量及C:N、C:P和N:P在细根与根际土壤中的大小规律均表现为细根>根际土壤, 而P、Ca、Mg含量则表现为根际土壤>细根。不同营养元素在细根内的变异程度总体表现为Ca、Mg、K大于C、N、P, 其中Ca含量变异系数最大, 达到41.63%。根际土壤中, N含量的变异程度最小, 为12.09%; Mg含量的变异程度最大, 为35.26%。

Table 3 表3 表3 西南喀斯特石漠化环境构树细根和根际土壤的养分含量及化学计量特征(

n = 153)

Table 3

Nutrient contents and stoichiometric characteristics of fine roots and rhizosphere soil of Broussonetia papyrifera in karst rocky desertification environment of Southwest China (n = 153) 项目 细根 Fine root 根际土壤 Rhizosphere soil 平均值-1 ) 标准偏差-1 ) 变异系数 平均值-1 ) 标准偏差-1 ) 变异系数 C 445.61 48.98 10.99 25.79 6.04 23.42 N 5.98 1.08 18.06 2.15 0.26 12.09 P 0.48 0.07 14.58 1.11 0.21 18.92 K 2.71 0.84 31.00 1.88 0.52 27.66 Ca 8.60 3.58 41.63 12.03 2.69 22.36 Mg 0.77 0.27 35.32 1.56 0.55 35.26 C:N 77.98 20.92 26.83 12.07 2.80 23.20 C:P 962.06 222.19 23.10 23.93 6.46 27.00 N:P 12.59 1.90 15.09 1.99 0.37 18.59

新窗口打开 |

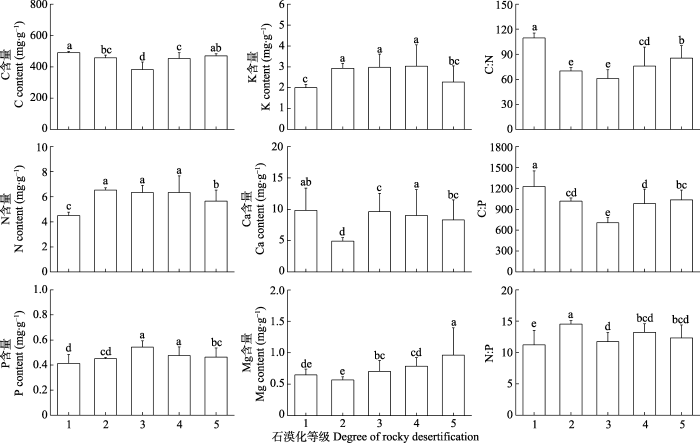

下载CSV 2.2 不同等级石漠化环境构树细根的养分含量及C、N、P化学计量特征 由

图1 可知, 不同等级石漠化环境中细根养分含量及计量比存在显著差异, 具体表现为: C含量、C:N及C:P在轻度石漠化等级环境显著低于其他等级石漠化环境(

p < 0.05), 三者均随石漠化等级的增加呈先降后升的趋势; N含量、N:P在无石漠化环境显著低于其他等级石漠化环境(

p < 0.05); N、K含量在潜在、轻度、中度石漠化环境显著高于其他等级石漠化环境(

p < 0.05); P含量在轻度、中度石漠化环境显著高于其他等级石漠化环境(

p < 0.05), 随石漠化等级的增加呈现先增后降的趋势; Ca含量在中度石漠化环境中最高, 可达到10.44 mg·g

-1 , 在潜在石漠化环境最低, 仅为4.91 mg·g

-1 ; Mg含量在强度石漠化环境显著高于其他等级石漠化环境(

p < 0.05)。研究结果表明, 细根化学计量特征并未随石漠化等级的加深而持续下降, 各养分含量及计量比的变化规律不一致, 随着石漠化等级的增加, C、N含量和C:N、C:P是先降后升的过程, K、P含量是先升后降的过程, Ca、Mg含量和N:P无明显变化规律。

图1 新窗口打开 |

下载原图ZIP |

生成PPT 图1不同等级石漠化环境构树细根C、N、P、K、Ca、Mg含量及C、N、P比值(平均值+标准偏差)。横坐标的1、2、3、4、5分别代表无、潜在、轻度、中度、强度等级石漠化。不同小写字母表示不同等级石漠化环境下细根的养分含量及化学计量比差异显著(p < 0.05)。 Fig. 1Changes in C, N, P, K, Ca, Mg contents and C, N, P ratios of Broussonetia papyrifera fine roots with the degree of rocky desertification (mean + SD ). 1, 2, 3, 4 and 5 in the abscissa axis represent nil, potential, slight, moderate and severe rocky desertification respectively. Different lowercase letters denote significant difference in nutrient contents and stoichiometric characteristics of fine roots among different degree of rocky desertification environment at p = 0.05 level. 2.3 不同等级石漠化环境构树根际土壤的养分含量及C、N、P化学计量特征 由

图2 可知, 不同等级石漠化环境中根际土壤养分含量及计量比存在显著差异(

p < 0.05), 具体表现为: C含量在无石漠化环境最高, 可达109.56 mg·g

-1 , 在轻度石漠化环境最低, 仅为62.40 mg·g

-1 ; N、P、Mg含量则表现为在潜在石漠化环境显著低于其他等级石漠化环境(

p < 0.05); C:P、N:P在潜在石漠化环境显著高于其他等级石漠化环境(

p < 0.05), C:N、C:P在轻度石漠化环境显著低于其他等级石漠化环境(

p < 0.05)。研究结果表明, 随着石漠化等级的增加, 根际土壤N含量先降后增, P含量先增后降, K含量整体呈降低趋势, Ca整体呈增加趋势, 而C、Mg含量及C:N、C:P、N:P无明显变化规律。

2.4 构树细根的养分含量及C、N、P计量比对根际土壤养分的适应 对构树细根与根际土壤的养分含量及化学计量比做Pearson相关分析(

表4 ), 结果表明, 细根与根际土壤的养分含量及计量比间存在密切的相关性, 其中, 细根C、P含量和C:P与根际土壤养分含量及C、N、P计量比的相关关系显著(

p < 0.05)。细根C含量与根际土壤C、N、Ca含量及C:N、C:P呈极显著相关关系(

p < 0.01)。细根P含量与根际土壤C含量、C:P及N:P呈极显著相关关系(

p < 0.01), 与根际土壤N、P、K含量及C:N呈显著相关关系(

p < 0.05)。细根C:P与根际土壤C、N含量及C:N、C:P、N:P呈极显著相关关系(

p < 0.01), 与根际土壤K、Ca含量呈显著相关关系(

p < 0.05)。而细根K含量与根际土壤养分含量及计量比间的相关关系较不显著, 细根K含量仅与根际土壤C:P、N:P呈显著相关关系(

p < 0.05)。除细根N含量与根际土壤N含量呈显著负相关关系(

p < 0.05)、细根K含量与根际土壤K含量不相关外, 细根与根际土壤中相对应的养分含量及化学计量比之间均呈极显著(

p < 0.01)或显著正相关关系(

p < 0.05)。此外, 细根C:N、C:P主要受根际土壤C含量的影响, 为显著正相关关系(

p < 0.05)。细根N:P主要受根际土壤P含量的影响, 为显著负相关关系(

p < 0.05)。

图2 新窗口打开 |

下载原图ZIP |

生成PPT 图2不同等级石漠化环境构树根际土壤C、N、P、K、Ca、Mg含量及C、N、P比值(平均值+标准偏差)。横坐标的1、2、3、4、5分别代表无、潜在、轻度、中度、强度等级石漠化。不同小写字母表示不同等级石漠化环境下根际土壤的养分含量及化学计量比差异显著(p < 0.05)。 Fig. 2Changes in C, N, P, K, Ca, Mg contents and C, N, P ratios of Broussonetia papyrifera rhizosphere soil with the degree of rocky desertification (mean + SD ). 1, 2, 3, 4 and 5 in the abscissa axis represent nil, potential, slight, moderate and severe rocky desertification respectively. Different lowercase letters denote significant difference in nutrient contents and stoichiometric characteristics of rhizosphere soil among different degree of rocky desertification environment at p = 0.05 level. 3 讨论 3.1 构树细根C、N、P、K、Ca、Mg及其化学计量比的总体特征 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符。相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15)。一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 )。因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关。构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 )。与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 )。值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 )。以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平。

Table 4 表4 表4 细根(FR)与根际土壤(RS)的养分含量及C、N、P计量特征的相关系数

Table 4

Correlation coefficient between C, N, P and their ratios in fine roots (FR) and their values in rhizosphere soil (RS) 项目 Item RS C RS N RS P RS K RS Ca RS Mg RS C:N RS C:P RS N:P FR C 0.542** 0.295** 0.039 -0.153 -0.313** -0.510 0.480** 0.467** 0.148 FR N -0.261** -0.380** -0.215* -0.004 -0.045 -0.144 -0.146 -0.092 0.033 FR P -0.231** -0.176* 0.198* 0.181* 0.142 0.018 -0.191* -0.438** -0.399** FR K -0.143 -0.190 0.079 0.117 0.064 -0.037 -0.055 -0.174* -0.193* FR Ca 0.080 0.133 0.208* 0.150 0.207* 0.356** 0.037 -0.154 -0.190* FR Mg -0.034 0.021 0.084 -0.254** 0.105 0.188* -0.117 -0.160* -0.078 FR C:N 0.467** 0.373** 0.122 -0.132 -0.142 0.001 0.368** 0.342** 0.081 FR C:P 0.413** 0.226** -0.154 -0.251* -0.191* -0.045 0.381** 0.548** 0.361** FR N:P -0.051 -0.231** -0.448** -0.155 -0.136 -0.145 0.048 0.346** 0.459**

*, p < 0.05; **, p < 0.01. 新窗口打开 |

下载CSV 构树细根C:P (962.06)高于中国植物细根C:P (844.07), N:P (12.59)低于中国植物细根N:P (14.27)(

马玉珠等, 2015 ), 这是由于构树细根N、P含量较低所导致。此外, 植物叶片N:P被看作是判断土壤环境限制性因素的指标。

Chen等(2011) 在前人的基础上提出, 12和14的N:P阈值同样适用于植物组织, 即N:P小于12表示受N限制, 大于14表示受P限制, 介于12与14间的受N和P共同限制。本研究中细根N:P为12.59, 表明研究区构树生长受N和P共同限制。然而, 许多研究者在N:P阈值的使用上还存在争议, 不同生态系统是否能采用统一的N:P阈值还有待商榷, 因此, 要想探明构树生长的限制元素, 今后应对构树其他组织(叶片、枝条、茎)进行进一步的研究, 并辅以施肥实验, 才能得到更为科学、准确的结果。

3.2 构树根际土壤C、N、P、K、Ca、Mg及其化学计量比的总体特征 构树根际土壤与细根的养分分配总体呈一致的特征, 即养分贫瘠、高钙富集。与其他地区相比较, 本研究区构树根际土壤C含量(25.79 mg·g

-1 )和N含量(2.15 mg·g

-1 )远低于桂西北喀斯特地区土壤C含量(92 mg·g

-1 )和N含量(6.35 mg·g

-1 )(

曾昭霞等, 2015 ), 略低于广西环江喀斯特峰丛洼地林地土壤C含量(38.17 mg·g

-1 )和N含量(4.17 mg·g

-1 ), 高于非喀斯特地区黄土高原区的土壤C和N含量(分别为7.95和0.76 mg·g

-1 )(

李婷等, 2015 )。原因为贵州喀斯特地区石漠化程度高, 植被覆盖率低导致淋溶作用较强, 环境中稳定性较差的土壤有机碳与有效氮经淋溶损失进入水体(

Sheng et al ., 2018 ;

白义鑫等, 2020 )。此外, 构树根际土壤Ca含量显著较高, 与

高述超等(2010) 、

向志勇等(2010) 的研究结果相似, 这是喀斯特石漠化地区土壤对母岩化学性质继承性的反映(

李阳兵等, 2004 )。

土壤生态化学计量特征能反映土壤养分状况(

Galloway et al ., 2008 )。构树根际土壤C:N、C:P、N:P均低于我国平均值(分别为12.3、52.64和 4.2 mg·g

-1 )(

王绍强和于贵瑞, 2008 )。

Springob和Holger (2003) 认为, 土壤C:N可以反映土壤氮矿化能力。本研究中根际土壤C:N大于15:1, 说明构树在有机质矿化过程中获得有效氮的供应较少。由此可知, 石漠化程度的加深极易造成土壤氮储量的减少。因此, 保护西南喀斯特生态系统, 加强石漠化土壤地表覆被的保护, 对降低全球大气CO

2 浓度升高的速度以及脆弱生态区植被修复与重建都具有重大意义。

3.3 不同等级石漠化环境构树细根、根际土壤的养分含量及化学计量特征 喀斯特石漠化是指在喀斯特脆弱生态环境中, 人类不合理的社会经济活动造成人地矛盾突出、植被破坏、水土流失、岩石逐渐裸露、土地生产力衰退甚至丧失, 地表呈现石质荒漠景观的演变过程或结果(

李阳兵等, 2004 ;

盛茂银等, 2013 )。本研究中, 构树细根与根际土壤的养分含量及化学计量特征在不同等级石漠化环境中均呈现出一定的差异性, 分析认为存在两种可能的解释, 一是构树细根与根际土壤在养分含量方面的关联性, 二是它们二者均受到环境因子的影响。土壤养分是驱动构树植物生态策略的关键因素(

Ostonen et al ., 2017 )。细根与根际土壤的C含量和C:N随石漠化等级的增加呈一致的变化趋势, 表明细根C含量的主要来源为根际土壤C含量。细根与根际土壤P含量和C:P在轻度、中度和强度石漠化环境中的变化趋势一致, 说明细根P含量可能在石漠化程度较高的环境中较无石漠化、潜在石漠化环境表现出对根际土壤P含量更大的依赖性。然而, 构树细根养分并不完全依赖于土壤养分。细根与根际土壤的N、P、K含量在无石漠化环境中分别呈现最低值与最高值, 表明在养分较为充足的土壤条件下, 构树细根吸收N、P、K等元素的主要影响因素并不是根际土壤养分, 这可能是由于无石漠化环境中的构树细根无需通过加强对以上元素的吸收来维持植株的生长代谢, 也可能与人类活动强度有重要关系。

构树细根与根际土壤养分及化学计量特征受环境因子的影响。我们认为不同石漠化环境中的光照强度可能是使细根化学计量特征变异的主要环境因子, 其中, 光照强度对细根中N、Mg等叶绿素的重要组成元素的影响尤为显著。随着石漠化等级的加深, 植被郁闭度下降, 中度、强度石漠化环境中相对较强的光强能促进根内形成脱落酸, 而脱落酸对植物根的生长具有抑制作用, 导致细根N含量随石漠化等级的增加呈先升后降的变化过程(

潘瑞炽和董愚得, 2001 )。此外, 细根Mg含量在强度石漠化环境中显著较高。一般认为, 随着光照强度的增加, 光合作用增强, 叶片中叶绿素含量增多。构树在强度石漠化环境中能接收更多的光合有效辐射, 促进光合作用的反应, 因而细根需要加强对Mg的吸收以保障叶绿素的生成, 这可能是构树对不同等级石漠化环境中光照强度变化的一种生活对策。而对构树根际土壤化学计量特征而言, 对其影响较为显著的环境因子可能是岩石裸露率(

李阳兵等, 2004 ;

盛茂银等, 2013 )。本研究结果表明, 构树根际土壤Ca含量随着石漠化等级的增加而增加, 这与碳酸盐的淋溶作用及裸露岩石聚集效应等因素有关(

盛茂银等, 2013 )。此外, 构树根际土壤N、P、Mg含量在潜在石漠化环境中比中度、强度石漠化环境更低, 与

Sheng等(2018) 的研究结果相似。由于裸露岩石聚集效应, 中度、强度石漠化环境的土壤养分条件反而优于潜在石漠化环境, 即土壤养分随石漠化程度的增加并不是一直退化, 而是一个先退化后改善的过程, 表明石漠化地区土壤虽贫瘠但仍具备供植物正常生存的条件, 不同等级石漠化环境的土壤养分状况为构树的正常生长提供了外部条件。

3.4 构树细根C、N、P、K、Ca、Mg含量及C、N、P化学计量特征与根际土壤养分的联系 植物细根从根际土壤中直接获取水分与养分, 其养分含量及化学计量特征与土壤资源密切相关(

Hendricks et al ., 2000 )。本研究中, 除N、K外, 构树细根与根际土壤间的养分含量及计量比分别对应呈显著正相关关系。细根C含量与根际土壤C:N呈显著正相关关系, 因为细根吸收N是以消耗C为代价(

陈晓萍等, 2018 )。植物吸收Ca的限制较少, 这被认为是导致构树细根Ca含量与根际土壤Ca含量呈正相关关系的主要原因。细根K含量几乎不受根际土壤养分的影响, 表明面对不同的生境条件, 构树组织内K含量的调节可能主要是依赖于养分再吸收的方式, 而不是靠从土壤中直接吸收。而细根N含量与根际土壤N呈显著负相关关系, 分析认为可能与生长稀释效应有关。

谭宏伟等(2011) 研究发现, 随着生物量的增加, N、P、K含量在甘蔗(

Saccharum officinarum )植株体内的稀释效应明显, 即养分含量随生物量的增加呈下降趋势。目前, 尚不清楚不同等级石漠化环境中构树细根生物量的变化呈何种规律, 因此, 更准确的结论还需结合细根生物量指标加以研究。

植物体的化学计量比值特征通常能反映植物对某种元素的利用效率, 一定程度上也反映了土壤中对该元素的供应状况(

闫道良等, 2013 )。构树细根C:N、C:P与根际土壤C:N、C:P呈显著正相关关系, 而细根N:P与根际土壤N:P及N、P含量均呈显著负相关关系, 其中N:P与P的相关性更强, 表明根际土壤P含量是构成细根N:P不稳定的主要影响因子。总体上看, 构树细根C、N、P、K、Ca、Mg含量及C、N、P计量比与根际土壤养分的相关性显著, 这在一定程度上体现了细根、根际土壤养分含量间的传承性与共变性。但因研究区所选植物种类单一和研究区域范围有限, 要想进一步探讨喀斯特生态脆弱区植物细根化学计量特征及其对贫瘠土壤养分的响应, 更大尺度、更多林分类型的相关研究仍需继续进行。

4 结论 (1)西南喀斯特石漠化适生植物构树的生长受N和P共同限制;

(2)构树细根与根际土壤的养分含量均具有显著的高Ca特征, 而C、N、P、K、Mg等含量均处于较低水平;

(3)随着石漠化等级的增加, 构树细根与根际土壤化学计量特征呈现出一定的差异性, 前者主要受根际土壤养分和光照强度的制约, 后者可能受岩石裸露率的影响;

(4)构树细根与根际土壤的化学计量特征之间存在显著的相关性, 二者的养分含量及化学计量比大多分别对应呈极显著或显著正相关关系, 体现了细根与根际土壤养分含量间的传承性与共变性。

致谢 感谢贵州师范大学喀斯特研究院的周亚琦博士、宋庆发老师及肖海龙、吴静、王巍峰等同学在样品采集和实验过程中的帮助。

[1] Bai YX Sheng MY Hu QJ Zhao C Wu J Zhang MS 2020 ). Effects of land use change on soil organic carbon and its components in karst rocky desertification of southwest ChinaChinese Journal of Applied Ecology, 31, 1607 -1616 . [ 白义鑫 , 盛茂银 , 胡琪娟 , 赵楚 , 吴静 , 张茂莎 ( 2020 ). 西南喀斯特石漠化环境下土地利用变化对土壤有机碳及其组分的影响应用生态学报 , 31, 1607 -1616 .] [2] Bao SD 2008 ). Agrochemical Analysis of Soil . 3rd ed. China Agriculture Press, Beijing. 157 -170 . [本文引用: 2] [ 鲍士旦 (2008 ). 土壤农化分析 . 3版. 中国农业出版社, 北京. 157 -170 .] [本文引用: 2] [3] Casper BB Jackson RB 1997 ). Plant competition undergroundAnnual Review of Ecology and Systematics, 28, 545 -570 . DOI:

10.1146/annurev.ecolsys.28.1.545 URL [本文引用: 1] [4] Chapin III FS Matson PA Mooney HA 2011 ). Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology 2nd ed. Springer Verlag, Berlin. [5] Chen FS Niklas KJ Zeng DH 2011 ). Important foliar traits depend on species-grouping: analysis of a remnant temperate forest at the Keerqin Sandy Lands, ChinaPlant and Soil, 340, 337 -345 . DOI:

10.1007/s11104-010-0606-9 URL [本文引用: 1] [6] Chen XP Guo BQ Zhong QL Wang MT Li M Yang FC Cheng DL 2018 ). Response of fine root carbon, nitrogen, and phosphorus stoichiometry to soil nutrients in Pinus taiwanensis along an elevation gradient in the Wuyi MountainsActa Ecologica Sinica, 273 -281 . [本文引用: 2] [ 陈晓萍 , 郭炳桥 , 钟全林 , 王满堂 , 李曼 , 杨福春 , 程栋梁 ( 2018 ). 武夷山不同海拔黄山松细根碳、氮、磷化学计量特征对土壤养分的适应生态学报 , 38, 273 -281 .] DOI:

10.5846/stxb201701040034 URL [本文引用: 2] 细根的生态化学计量特征承载着植物生存环境的变化信息,从而为探索全球变化对植物内在机制的影响提供理论依据。以江西武夷山国家级自然保护区内五个不同海拔梯度(1200、1400、1600、1800、2000 m)的黄山松为对象,运用挖掘法采样后测定细根C、N、P含量及化学计量比特征,研究不同的海拔下细根对土壤养分变化的适应规律。结果表明:(1)黄山松细根C含量年平均值为(486.27±64.32)mg/g,海拔对其没有显著的影响,与土壤养分之间不存在显著的相关关系。(2)细根N含量年平均值为(9.26±2.09)mg/g,海拔对其没有显著的影响,但与土壤C含量存在显著的正相关关系。(3)细根P含量年平均值为(0.39±0.13)mg/g,与海拔梯度及土壤P含量均存在极显著正相关关系,而与土壤碳氮比呈显著负相关关系。(4)细根氮磷比为26.94±12.51,与海拔梯度、土壤P含量及土壤碳氮比均显著负相关。因此,黄山松细根吸收N是以消耗C为代价;细根P主要受土壤P供应量的限制;武夷山地区N沉降将进一步增加植物的氮磷比,加剧黄山松生长的P限制。

[7] Elser JJ Acharya K Kyle M Cotner J Makino W Markow T Watts T Hobbie S Fagan W Schade J Hood J Sterner RW 2003 ). Growth rate stoichiometry couplings in diverse biotaEcology Letters, 6, 936 -943 . DOI:

10.1046/j.1461-0248.2003.00518.x URL [本文引用: 1] [8] Elser JJ Sterner RW Gorokhova E Fagan WF Markow TA Cotner JB Harrison JF Hobbie SE Odell GM Weider LW 2000 ). Biological stoichiometry from genes to ecosystemsEcology Letters, 3, 540 -550 . DOI:

10.1111/j.1461-0248.2000.00185.x URL [9] Galloway JN Townsend AR Erisman JW Bekunda M Cai ZC Freney JR Martinelli LA Seitzinger SP Sutton MA 2008 ). Transformation of the nitrogen cycle: recent trends, questions, and potential solutionsScience, 320, 889 -892 . DOI:

10.1126/science.1136674 URL [本文引用: 4] [10] Gao SC Tian DL Yan WD Fang X Xiang WH Liang XC 2010 ). Characteristics of soil physicochemical property and its carbon storage in urban forest plantation of Changsha CityJournal of Central South University of Forestry & Technology, 30, 16 -22 . [本文引用: 2] [ 高述超 , 田大伦 , 闫文德 , 方晰 , 项文化 , 梁小翠 ( 2010 ). 长沙城市森林土壤理化性质及碳贮量特征中南林业科技大学学报 , 30, 16 -22 .] [本文引用: 2] [11] Gao YQ Dai XQ Wang JL Fu XL Kou L Wang HM 2019 ). Characteristics of soil enzymes stoichiometry in rhizosphere of understory vegetation in subtropical forest plantationsChinese Journal of Plant Ecology, 43, 258 -272 . DOI:

10.17521/cjpe.2018.0299 URL [本文引用: 1] [ 高雨秋 , 戴晓琴 , 王建雷 , 付晓莉 , 寇亮 , 王辉民 ( 2019 ). 亚热带人工林下植被根际土壤酶化学计量特征植物生态学报 , 43, 258 -272 .] [本文引用: 1] [12] Gu JC Wang DN Xia XX Wang SZ 2016 ). Applications of functional classification methods for tree fine root biomass estimation: advancements and synthesisChinese Journal of Plant Ecology, 40, 1344 -1351 . DOI:

10.17521/cjpe.2016.0167 URL [本文引用: 1] [ 谷加存 , 王东男 , 夏秀雪 , 王韶仲 ( 2016 ). 功能划分方法在树木细根生物量研究中的应用: 进展与评述植物生态学报 , 40, 1344 -1351 .] DOI:

10.17521/cjpe.2016.0167 URL [本文引用: 1] 树木细根具有高度的结构和功能的异质性。近20年来, 人们逐渐认识到采用某一直径阈值来定义细根并开展研究的方法(即直径法)不能准确地描述相关的生理学和生态学过程。随着越来越多的研究证实根系功能与其分支等级密切相关, 根序划分的方法(即根序法)在根系研究中得到更多的应用。但是, 采用根序法测定相关功能属性需耗费大量的人力和时间。最近, 有研究者在结合直径法和根序法优点的基础上提出了功能划分的方法。该方法将传统的细根区分为吸收根和运输根, 在充分考虑根系结构和功能联系的同时, 又能兼顾研究工作的效率和结果间的可比性, 特别适用于根系生物量与周转的研究。采用功能划分方法来研究根系生物量(包括其他功能属性)是一个较新的观点, 研究结果的规律性和存在的主要问题仍有待总结。该文作者通过查阅近年来的相关研究报告发现吸收根与运输根生物量在树种间存在较大的差异, 目前对吸收根生物量在全球尺度上的变异格局并不清楚, 吸收根与运输根对细根生物量周转的相对贡献有待探究, 运输根在界定上存在着很大的挑战性。该文最后讨论了在根系研究中应用功能划分方法的优势与不足, 并提出了建议。

[13] Guo DL Mitchell RJ Hendricks JJ 2004 ). Fine root branch orders respond differentially to carbon source sink manipulations in a longleaf pine forestOecologia, 140, 450 -457 . DOI:

10.1007/s00442-004-1596-1 URL [14] Han W Fang J Guo D Zhang Y 2005 ). Leaf nitrogen and phosphorus stoichiometry across 753 terrestrial plant species in ChinaNew Phytologist, 168, 377 -385 . DOI:

10.1111/j.1469-8137.2005.01530.x URL [15] He GX Wen SZ Yang LL Hu KF Wen J 2008 ). Seasonal dynamic variation of nutrient elements from the roots and soil ofAlnus cremastogyme Burk plantations. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 61 -65 . [本文引用: 1] [ 何功秀 , 文仕知 , 杨丽丽 , 胡孔飞 , 文娟 ( 2008 ). 桤木人工林细根与土壤养分含量季节动态变化中南林业科技大学学报 , 28, 61 -65 .] [本文引用: 1] [16] He JS Han XG 2010 ). Ecological stoichiometry: searching for unifying principles from individuals to ecosystemsChinese Journal of Plant Ecology, 34, 2 -6 . [本文引用: 1] [ 贺金生 , 韩兴国 ( 2010 ). 生态化学计量学: 探索从个体到生态系统的统一化理论植物生态学报 , 34, 2 -6 .] DOI:

10.3773/j.issn.1005-264x.2010.01.002 URL [本文引用: 1] [17] Hendricks JJ Aber JD Nadelhoffer KJ Hallett RD 2000 ). Nitrogen controls on fine root substrate quality in temperate forest ecosystemsEcosystems, 3, 57 -69 . DOI:

10.1007/s100210000010 URL [18] Holdaway RJ Richardson SJ Dickie IA Peltzer DA Coomes DA 2011 ). Species and community level patterns in fine root traits along a 120000-year soil chronosequence in temperate rain forestJournal of Ecology, 99, 954 -963 . [本文引用: 2] [19] Hu QJ Wang LJ Sheng MY 2019 ). The research progress of plant fine root production and turnoverWorld Forestry Research, 32, 29 -34 . [本文引用: 1] [ 胡琪娟 , 王霖娇 , 盛茂银 ( 2019 ). 植物细根生产和周转研究进展世界林业研究 , 32, 29 -34 .] [本文引用: 1] [20] Huang YM Lu SF Xu AC Dai YH Lang P Qin ZQ Tian R 2019 ). Research progress on response mechanisms of Broussonetia papyrifera to environmental stressesHubei Agricultural Sciences, 58(21 ), 5 -10 . [本文引用: 1] [ 黄咏明 , 卢素芳 , 徐爱春 , 戴永红 , 郎鹏 , 秦仲麒 , 田瑞 ( 2019 ). 构树对环境胁迫的响应机制研究进展湖北农业科学 , 58(21 ), 5 -10 .] [本文引用: 1] [21] Ji FT Li N Deng X 2009 ). Calcium contents and high calcium adaptation plants in karst areas of ChinaChinese Journal of Plant Ecology, 33, 926 -935 . [本文引用: 1] [ 姬飞腾 , 李楠 , 邓馨 ( 2009 ). 喀斯特地区植物钙含量特征与高钙适应方式分析植物生态学报 , 33, 926 -935 .] DOI:

10.3773/j.issn.1005-264x.2009.05.012 URL [本文引用: 1] 喀斯特地区土壤的高钙含量是影响该地区植物生理特征的最重要环境因素之一。高钙影响植物的光合作用、生长速率及磷代谢, 从而限制了许多物种在该地区的分布。选取贵州4个石漠化程度不同的地区, 测定采集地内45种优势种或常见种的地上部分和地下部分的全钙含量以及土壤的交换性钙含量。通过分析喀斯特地区植物与土壤钙含量的特征发现: 喀斯特地区植物具有较高的钙含量平均值; 土壤交换性钙含量对植物地上部分钙含量的影响总体上不显著, 对植物地下部分钙含量的影响显著; 不同类别植物的钙含量存在显著差异, 蕨类植物地上部分钙含量平均值明显低于被子植物; 不同类别植物钙的分布部位也存在显著差异, 在蕨类植物和单子叶植物中地上部分和地下部分的钙含量相近, 而双子叶植物的地上部分钙含量明显高于地下部分。分析了喀斯特地区14种优势灌木和草本植物地上部分与地下部分钙含量的差异性以及与土壤交换性钙含量的相关关系, 以此为根据将14种优势植物对土壤高钙的适应方式分为3种类型: 随遇型、高钙型和低钙型。随遇型植物的钙含量主要受土壤交换性钙含量影响, 其地上部分和地下部分的钙含量均与土壤交换性钙含量成显著正相关关系; 高钙型植物具有较强的钙富集能力, 其地上部分即使在低钙含量的土壤中也可维持较高的钙含量; 低钙型植物的地上部分即使在高钙含量的土壤中亦可维持较低的钙含量。对植物适应钙的不同方式的研究可用于筛选退化生态系统恢复所需的植物资源。

[22] Jing YR 2017 ). Common Plants and Their High Calcium Adaptation in Rocky Desertification Area in Southwestern Hunan . Master degree dissertation, Central South University of Forestry Science and TechnologyChangsha. [本文引用: 3] [ 景宜然 ( 2017 ). 湘西南石漠化地区常见植物及其对土壤高钙适应方式分析硕士学位论文, 中南林业科技大学, 长沙.] [本文引用: 3] [23] Ladanai S Agren GI Olsson BA 2010 ). Relationships between Tree and Soil properties inPicea abies and Pinus sylvestris forests in Sweden. Ecosystems, 302 -316 . [本文引用: 1] [24] Li T Deng Q Yuan ZY Jiao F 2015 ). Latitudinal changes in plant stoichiometric and soil C, N, P stoichiometry in Loess PlateauEnvironmental Science, 36, 2988 -2996 . [本文引用: 1] [ 李婷 , 邓强 , 袁志友 , 焦峰 ( 2015 ). 黄土高原纬度梯度上的植物与土壤碳、氮、磷化学计量学特征环境科学 , 36, 2988 -2996 .] [本文引用: 1] [25] Li YB. Wang SJ Rong L 2004 ). Discuss on concepts of rock desertification and rock desert in karst regionJournal of Desert Research, 6, 29 -35 . [本文引用: 1] [ 李阳兵 , 王世杰 , 容丽 ( 2004 ). 关于喀斯特石漠和石漠化概念的讨论中国沙漠 , 6, 29 -35 .] [本文引用: 1] [26] Liu LB Zhong QL Ni J 2019 ). Ecosystem C:N:P stoichiometry and storages of a secondary plateau surface karst forest in Guizhou Province, southwestern ChinaActa Ecologica Sinica, 39, 8606 -8614 . [本文引用: 1] [ 刘立斌 , 钟巧连 , 倪健 ( 2019 ). 贵州高原型喀斯特次生林 C、N、P 生态化学计量特征与储量生态学报 , 39, 8606 -8614 .] [本文引用: 1] [27] Liu N Yu LF Zhao Q Wu YN Yan LB 2020 ). C:N:P stoichiometry of leaf-litter-soil continuum in secondary forests in the karst plateau rocky desertification regionsChinese Journal of Applied and Environmental Biology, 26, 681 -688 . [本文引用: 1] [ 刘娜 , 喻理飞 , 赵庆 , 武亚楠 , 严令斌 ( 2020 ). 喀斯特高原石漠化区次生林叶片-枯落物-土壤连续体碳氮磷生态化学计量特征应用与环境生物学报 , 26, 681 -688 .] [本文引用: 1] [28] Luo Y Fan WG 2014 ). Organic acid content, microbial quantity and enzyme activity in rhizosphere soil of four citrus rootstocks under different phosphorus levelsScientia Agricultura Sinica, 47, 955 -967 . [本文引用: 2] [ 罗燕 , 樊卫国 ( 2014 ). 不同施磷水平下4种柑橘砧木的根际土壤有机酸、微生物及酶活性中国农业科学 , 47, 955 -967 .] DOI:

10.3864/j.issn.0578-1752.2014.05.012 URL [本文引用: 2] 【目的】探索在不同施磷水平下柑橘砧木对其根际土壤有机酸种类及含量、微生物种群及数量以及土壤酶活性的影响,为丰富柑橘磷素营养及生态学理论和发掘具有特异营养性状的柑橘砧木提供科学依据。【方法】以贵州喀斯特山地分布的野生宜昌橙(Citrus ichangensis Swing.)、酸橙(C.aurantium L.)、白黎檬(C.limonia Osbeck)和枳(Poncirus trifoliata Raf.)为材料,采用土壤盆栽试验方法研究不同施磷水平下4种柑橘砧木耐磷胁迫能力,根际土壤有机酸种类及含量、微生物种群及数量和土壤酶活性及其相互关系。【结果】酸橙、白黎檬和枳的干物质积累量均随施磷水平的升高显著增加,施磷水平对宜昌橙生长量没有明显影响;耐低磷胁迫能力从大到小依次为宜昌橙、白黎檬、酸橙、枳。不同柑橘砧木的根际土壤有机酸种类及含量有明显差异,均以草酸、琥珀酸和乙酸为主要有机酸;4种柑橘砧木的根际土壤有机酸总量、草酸、丙二酸以及宜昌橙和酸橙根际土壤的琥珀酸含量随施磷水平的降低均明显增加;在磷饥饿条件下,宜昌橙的根际土壤有机酸总量明显高于其他柑橘砧木。土壤微生物均以细菌数量最多,放线菌次之,真菌最少;随施磷水平的降低,4种柑橘砧木根际土壤细菌、放线菌数量以及微生物总数均明显增多;在磷饥饿条件下,宜昌橙的根际土壤微生物数量明显多于其他柑橘砧木。不同柑橘砧木在不同施磷水平下其根际土壤酸性磷酸酶、脲酶、蛋白酶、硝酸还原酶、蔗糖酶活性大小各异,淀粉酶和过氧化氢酶活性没有显著差异。皮尔逊相关分析表明,施磷水平、根际土壤有机酸含量、微生物数量以及土壤酶活性之间有明显相关关系。【结论】耐低磷胁迫的柑橘砧木在磷饥饿条件下其根际土壤有机酸含量显著增多,土壤生物活性增强;在酸性黄壤上,宜昌橙能较好地适应低磷土壤环境。

[29] Ma YZ Zhong QL Jin BJ Lu HD Guo BQ Zheng Y Li M Cheng DL 2015 ). Spatial changes and influencing factors of fine root carbon, nitrogen and phosphorus stoichiometry of plants in ChinaChinese Journal of Plant Ecology, 39, 159 -166 . DOI:

10.17521/cjpe.2015.0015 URL [本文引用: 1] [ 马玉珠 , 钟全林 , 靳冰洁 , 卢宏典 , 郭炳桥 , 郑媛 , 李曼 , 程栋梁 ( 2015 ). 中国植物细根碳、氮、磷化学计量学的空间变化及其影响因子植物生态学报 , 39, 159 -166 .] DOI:

10.17521/cjpe.2015.0015 URL [本文引用: 1] 为了研究中国陆地植物细根碳(C)、氮(N)、磷(P)的空间变化模式, 揭示细根在“温度-植物生理假说”及“生长速率假说”等方面的规律, 该文收集已发表的有关中国陆地植物细根研究的文献, 从中提取细根C、N、P元素含量及其相关数据, 分析了细根C、N、P含量及其比例与经纬度之间的关系。结果表明: 细根N、P元素含量均随纬度增加而增加, P含量随经度增加而降低, N:P随经度增加而增加。细根N、P含量与年平均气温、年降水量均呈负相关关系, 与土壤养分呈正相关关系。在土壤养分、温度、降水量3个非生物因素中, 土壤养分对细根N、P含量的影响最大。该文中细根和粗根的C:P、N:P差异变化不完全支持“生长速率假说”。根系和叶片一样, N、P含量与纬度呈正相关关系, 支持“温度-植物生理假说”, 反映了植物对自然环境的适应策略。

[30] Ostonen I Truu M Helmisaari HS Lukac M Borken W Vanguelova E Godbold DL L?hmus K Zang U Tedersoo L Preem JK Rosenvald K Aosaar J Armolaitis K Frey J Kabral N Kukum?gi M Lepp?lammi-Kujansuu J Lindroos AJ Meril? P Napa ü N?jd P Parts K Uri V Varik M Truu J 2017 ). Adaptive root foraging strategies along a boreal temperate forest gradientNew Phytologist, 215, 977 -991 . DOI:

10.1111/nph.2017.215.issue-3 URL [本文引用: 1] [31] Pan RC Dong YD 110 -114 . [本文引用: 2] [ 潘瑞炽 , 董愚得 ( 2001). 植物生理学. 3版. 高等教育出版社, 北京. 110 -114 .] [本文引用: 2] [32] Pi FJ Shu LX Yu LF Yan LB Zhou C Wu ZH Yuan CJ 2017 ). Study on ecological stoichiometry characteristics and correlation of plants within different organs of 10 dominant tree species in karst region of Central GuizhouEcology and Environmental Sciences, 26, 628 -634 . [本文引用: 2] [ 皮发剑 , 舒利贤 , 喻理飞 , 严令斌 , 周晨 , 吴正花 , 袁丛军 ( 2017 ). 黔中喀斯特10种优势树种根茎叶化学计量特征及其关联性生态环境学报 , 26, 628 -634 .] [本文引用: 2] [33] Reiners WA 1986 ). Complementary models for ecosystemsThe American Naturalist, 127, 59 -73 . DOI:

10.1086/284467 URL [34] Sheng MY Liu Y Xiong KN 2013 ). Response of soil physical-chemical properties to rocky desertification succession in South China KarstActa Ecologica Sinica, 33, 6303 -6313 . DOI:

10.5846/stxb URL [本文引用: 1] [ 盛茂银 , 刘洋 , 熊康宁 ( 2013 ). 中国南方喀斯特石漠化演替过程中土壤理化性质的响应生态学报 , 33, 6303 -6313 .] DOI:

10.5846/stxb201305080979 URL [本文引用: 1] 以中国西南典型喀斯特石漠化生态系统土壤为研究对象,运用野外定点取样和实验室分析检测方法,研究不同等级石漠化环境土壤理化性质特征;运用空间代替时间方法,探讨石漠化演替过程中土壤理化性质的响应及其机制,旨在为中国西南喀斯特森林生态保护和石漠化生态系统恢复重建提供理论支撑。结果表明:1)不同等级石漠化环境土壤理化性质存在显著差异,土壤容重、毛管孔隙度、总孔隙度、田间含水量、毛管含水量、pH值、有机质、水解氮、有效磷和全钾均在不同等级石漠化环境间具有显著差异。但这些指标并不是随着石漠化程度增加而一直退化,而是一个先退化后改善的趋势;2)土壤有机质、氮素、毛管持水量、容重和孔隙度与土壤其它绝大多数理化因子具有明显的相关性,是土壤理化性质的关键因子,在改善土壤理化性质和促进养分循环方面起着关键作用;3)主成分分析也表明,土壤有机质、氮素、钾素、容重、持水状况、孔隙度等是基于土壤理化性质评价石漠化程度的关键指标。作者提出了强度石漠化环境裸岩对土壤养分的聚集效应学说和喀斯特石漠化演替过程中土壤理化性质的响应及其机制。研究结果对中国西南喀斯特森林生态保护和石漠化生态系统恢复重建具有重要的理论意义和实践指导价值。

[35] Sheng MY Xiong KN Wang LJ Li XN Tian XJ 2018 ). Response of soil physical and chemical properties to rocky desertification succession in South China KarstCarbonates and Evaporites, 33, 15 -28 . DOI:

10.1007/s13146-016-0295-4 URL [本文引用: 2] [36] Springob G Holger K 2003 ). Bulk soil C to N ratio as a simple measure of net N mineralization from stabilized soil organic matter in sandy arable soilsSoil Biology & Biochemistry, 35, 629 -632 . DOI:

10.1016/S0038-0717(03)00052-X URL [37] Sun T Hobbie SE Berg B Zhang HG Wang QK Wang ZW H?ttenschwiler S 2018 ). Contrasting dynamics and trait controls in firstorder root compared with leaf litter decompositionProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Ameriaca, 115, 10392 -10397 . [本文引用: 1] [38] Sun T Mao ZJ Han YY 2013 ). Slow decomposition of very fine roots and some factors controlling the process: a 4-year experiment in four temperate tree speciesPlant and Soil, 372, 445 -458 . DOI:

10.1007/s11104-013-1755-4 URL [39] Tan HW Zhou LQ Xie RL Huang MF 2011 ). Potassium uptake and its utilization in sugarcane under the different fertilization levelsJournal of Southern Agriculture, 42, 295 -298 . [本文引用: 5] [ 谭宏伟 , 周柳强 , 谢如林 , 黄美福 ( 2011 ). 不同施肥条件下甘蔗对钾的吸收利用研究南方农业学报 , 42, 295 -298 .] [本文引用: 5] [40] Wang L Yu YH Xing RR Qin SY 2018 ). Ecological stoichiometry characteristics of carbon, nitrogen, phosphorus, and potassium of different economic tree species in the karst frigid and arid areaActa Ecologica Sinica, 38, 5393 -5403 . [本文引用: 1] [ 王璐 , 喻阳华 , 邢容容 , 秦仕忆 ( 2018 ). 喀斯特高寒干旱区不同经济树种的碳氮磷钾生态化学计量特征生态学报 , 38, 5393 -5403 .] DOI:

10.5846/stxb201709051598 URL [本文引用: 1] Rosa roxburghii)、核桃(Juglans regia)2种主要经济树种作为研究对象,分析比较不同经济树种的养分含量特征、生态化学计量特征以及"叶片-凋落物-土壤"C、N、P含量和计量比之间的关系。结果表明:(1)2种经济树种不同组分中,核桃叶片有机C含量最高(均值为436.73 mg/g),刺梨叶片全N、全P含量最大(均值为20.77、2.10 mg/g),全K含量则为核桃根区土壤中最丰富(均值为17.07 mg/g)。核桃根区土壤速效K含量高于刺梨,表明核桃具有较好的耐旱性。(2)刺梨N再吸收率(19.23%)显著高于核桃N再吸收率(4.05%),表明与核桃相比,刺梨根区土壤N元素匮乏。(3)生态化学计量特征总体呈现出凋落物 > 叶片 > 根区土壤的规律。刺梨叶片N∶P低于14,说明刺梨生长时主要受N限制。刺梨叶片C∶P、N∶P低于核桃,推测栽种年限相同时,刺梨树种生长速率高于核桃树种。凋落物N∶P表现为核桃>刺梨,故核桃凋落物能保留更多养分。核桃根区土壤C∶N高于刺梨,说明核桃地保肥能力较好。(4)根区土壤全P与叶片全P呈极显著正相关,说明植物叶片中P主要来源于土壤。根区土壤全N与凋落物C∶N呈极显著正相关,可见根区土壤中N含量与凋落物分解密切相关。]]>

[41] Wang N 2016 ). Study of the Stoichiometric Characteristics and Turnover of Fine Root of Pinus Massoniana in Three Gorges Reservior Area . Master degree dissertation, China Academy of Forestry SciencesBeijing. [本文引用: 1] [ 王娜 ( 2016 ). 三峡库区马尾松细根化学计量特征和周转研究硕士学位论文, 中国林业科学研究院, 北京.] [本文引用: 1] [42] Wang SQ Yu GR 2008 ). Ecological stoichiometry characteristics of ecosystem carbon, nitrogen and phosphorus elementsActa Ecologica Sinica, 28, 3937 -3947 . [ 王绍强 , 于贵瑞 ( 2008 ). 生态系统碳氮磷元素的生态化学计量学特征生态学报 , 28, 3937 -3947 .] URL 生态系统元素平衡是当前全球变化生态学和生物地球化学循环的研究热点和焦点。在系统介绍生态化学计量学与碳氮磷元素循环研究进展的基础上,重点从土壤C∶N∶P化学计量比的分布特征、指示作用、对碳固定的影响,以及人类活动对C∶N∶P比的影响等方面探讨了C∶N∶P比在养分限制、生物地球化学循环、森林演替与退化等领域中的应用等问题,并展望了生态系统碳氮磷平衡的元素化学计量学未来研究的发展方向。通过对生态化学计量学理论和方法的研究,可以深入认识植物-凋落物-土壤相互作用的养分调控因素,对于揭示碳氮磷元素之间的相互作用及平衡制约关系,为减缓温室效应提供新思路和理论依据,具有重要的现实意义。

[43] Xiang ZY Deng XW Tian DL Zhou X Liu HJ Tang LQ 2010 ). Effects of 5 patterns vegetation restoration on soil physical-chemical properties in rocky desertification area in Shaoyang CountyJournal of Central South University of Forestry & Technology, 30, 23 -28 . [本文引用: 1] [ 向志勇 , 邓湘雯 , 田大伦 , 周雄 , 刘豪健 , 唐林琴 ( 2010 ). 五种植被恢复模式对邵阳县石漠化土壤理化性质的影响中南林业科技大学学报 , 30, 23 -28 .] [本文引用: 1] [44] Xiong KN Li P Zhou ZF An YL Lü T Lan AJ 2002 ). A Typical Study of Remote Sensing GIS on Karst Rocky Desertification: Guizhou Province . Geological Press, Beijing. 134 -137 . [ 熊康宁 , 黎平 , 周忠发 , 安裕伦 , 吕涛 , 蓝安军 (2002 ). 喀斯特石漠化的遥感—GIS典型研究: 以贵州省为例 . 地质出版社, 北京. 134 -137 .] [45] Yan DL Huang YJ Jin SH Huang JQ 2013 ). Temporal variation of C, N, P stoichiometric in functional organs rootlets, leaves of Carya cathayensis and forest soilJournal of Soil and Water Conservation, 255 -259 . [ 闫道良 , 黄有军 , 金水虎 , 黄坚钦 ( 2013 ). 山核桃功能器官细根、叶和林地土壤C、N、P化学计量时间变异特征水土保持学报 , 27, 255 -259 .] [46] Zeng ZX Wang KL Liu XL Zeng FP Song TQ Peng WX Zhang H Du H 2015 ). Stoichiometric characteristics of plants, litter and soils in karst plant communities of Northwest GuangxiChinese Journal of Plant Ecology, 39, 683 -693 . [ 曾昭霞 , 王克林 , 刘孝利 , 曾馥平 , 宋同清 , 彭晚霞 , 张浩 , 杜虎 ( 2015 ). 桂西北喀斯特森林植物-凋落物-土壤生态化学计量特征植物生态学报 , 39, 683 -693 .] [47] Zheng DH Chen GS 2005 ). Ecological stoichiometry: a science to explore the complexity of living systemsActa Phytoecologia Sinica, 6, 141 -153 . [本文引用: 4] [ 曾德慧 , 陈广生 ( 2005 ). 生态化学计量学: 复杂生命系统奥秘的探索植物生态学报 , 6, 141 -153 .] [本文引用: 4] 西南喀斯特石漠化环境下土地利用变化对土壤有机碳及其组分的影响

2020

西南喀斯特石漠化环境下土地利用变化对土壤有机碳及其组分的影响

2020

2

2008

... 本研究的实验方法参考《土壤农化分析》(

鲍仕旦, 2008 ), 细根、根际土壤各项指标均3次重复测定.其中, 细根、根际土壤有机碳含量采用重铬酸钾氧化-外加热法测定, 全氮含量采用凯式定氮法测定, 全磷含量的测定采用消煮-钼锑抗比色法.分别采用硝酸-高氯酸法和四酸法对细根、根际土壤样品进行消解, 消解完成后用原子吸收分光光度计(iCE 3000, Thermo Scientific, Waltham, USA)测定全钾、全钙和全镁含量. ...

... 构树根际土壤与细根的养分分配总体呈一致的特征, 即养分贫瘠、高钙富集.与其他地区相比较, 本研究区构树根际土壤C含量(25.79 mg·g

-1 )和N含量(2.15 mg·g

-1 )远低于桂西北喀斯特地区土壤C含量(92 mg·g

-1 )和N含量(6.35 mg·g

-1 )(

曾昭霞等, 2015 ), 略低于广西环江喀斯特峰丛洼地林地土壤C含量(38.17 mg·g

-1 )和N含量(4.17 mg·g

-1 ), 高于非喀斯特地区黄土高原区的土壤C和N含量(分别为7.95和0.76 mg·g

-1 )(

李婷等, 2015 ).原因为贵州喀斯特地区石漠化程度高, 植被覆盖率低导致淋溶作用较强, 环境中稳定性较差的土壤有机碳与有效氮经淋溶损失进入水体(

Sheng et al ., 2018 ;

白义鑫等, 2020 ).此外, 构树根际土壤Ca含量显著较高, 与

高述超等(2010) 、

向志勇等(2010) 的研究结果相似, 这是喀斯特石漠化地区土壤对母岩化学性质继承性的反映(

李阳兵等, 2004 ). ...

2

2008

... 本研究的实验方法参考《土壤农化分析》(

鲍仕旦, 2008 ), 细根、根际土壤各项指标均3次重复测定.其中, 细根、根际土壤有机碳含量采用重铬酸钾氧化-外加热法测定, 全氮含量采用凯式定氮法测定, 全磷含量的测定采用消煮-钼锑抗比色法.分别采用硝酸-高氯酸法和四酸法对细根、根际土壤样品进行消解, 消解完成后用原子吸收分光光度计(iCE 3000, Thermo Scientific, Waltham, USA)测定全钾、全钙和全镁含量. ...

... 构树根际土壤与细根的养分分配总体呈一致的特征, 即养分贫瘠、高钙富集.与其他地区相比较, 本研究区构树根际土壤C含量(25.79 mg·g

-1 )和N含量(2.15 mg·g

-1 )远低于桂西北喀斯特地区土壤C含量(92 mg·g

-1 )和N含量(6.35 mg·g

-1 )(

曾昭霞等, 2015 ), 略低于广西环江喀斯特峰丛洼地林地土壤C含量(38.17 mg·g

-1 )和N含量(4.17 mg·g

-1 ), 高于非喀斯特地区黄土高原区的土壤C和N含量(分别为7.95和0.76 mg·g

-1 )(

李婷等, 2015 ).原因为贵州喀斯特地区石漠化程度高, 植被覆盖率低导致淋溶作用较强, 环境中稳定性较差的土壤有机碳与有效氮经淋溶损失进入水体(

Sheng et al ., 2018 ;

白义鑫等, 2020 ).此外, 构树根际土壤Ca含量显著较高, 与

高述超等(2010) 、

向志勇等(2010) 的研究结果相似, 这是喀斯特石漠化地区土壤对母岩化学性质继承性的反映(

李阳兵等, 2004 ). ...

Plant competition underground

1

1997

... 细根与根际土的采集分别参照完整土块法和抖土法(

Guo et al ., 2004 ;

罗艳和樊卫国, 2014 ;

陈晓萍等, 2018 ).首先, 按东南、西南、北3个不同方位在树冠内, 距构树基部1.5 m范围内将凋落物清理干净, 利用平板利铲随机挖取3个20 cm × 20 cm × 20 cm的土块, 从土块中选取植物根系中直径较小的根系, 利用抖土法抖落根系表面的较大颗粒土和杂质, 采集附着于根际表面4 mm以内的根际土(

高雨秋等, 2019 ).将每株构树基部不同位置所采得的样品混合后, 分别装进贴有标签的密封袋中带回实验室.于实验室内, 先将根系表面残留的根际土轻轻刮下放入对应的密封袋中, 并用自来水充分冲洗根系, 后用蒸馏水洗去根系上的细小泥沙, 然后依据

Casper和Jackson (1997) 的划分依据, 仔细选取直径小于2 mm的根系, 即为细根.细根样品与根际土壤样品各153个.洗净的细根样品置于烘箱中105 ℃杀青30 min后调至60 ℃烘干至恒质量, 用LMP-800A高速粉碎机(永康市石柱铂欧五金厂, 永康, 中国)粉碎, 过0.149 mm筛.根际土壤自然晾干1个月, 除去其中的动植物残体, 用石磨棒研磨后过0.149 mm筛, 用以化学分析. ...

Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology 2011

Important foliar traits depend on species-grouping: analysis of a remnant temperate forest at the Keerqin Sandy Lands, China

1

2011

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

武夷山不同海拔黄山松细根碳、氮、磷化学计量特征对土壤养分的适应

2

2018

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

武夷山不同海拔黄山松细根碳、氮、磷化学计量特征对土壤养分的适应

2

2018

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

Growth rate stoichiometry couplings in diverse biota

1

2003

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

Biological stoichiometry from genes to ecosystems

2000

Transformation of the nitrogen cycle: recent trends, questions, and potential solutions

4

2008

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

... 细根与根际土的采集分别参照完整土块法和抖土法(

Guo et al ., 2004 ;

罗艳和樊卫国, 2014 ;

陈晓萍等, 2018 ).首先, 按东南、西南、北3个不同方位在树冠内, 距构树基部1.5 m范围内将凋落物清理干净, 利用平板利铲随机挖取3个20 cm × 20 cm × 20 cm的土块, 从土块中选取植物根系中直径较小的根系, 利用抖土法抖落根系表面的较大颗粒土和杂质, 采集附着于根际表面4 mm以内的根际土(

高雨秋等, 2019 ).将每株构树基部不同位置所采得的样品混合后, 分别装进贴有标签的密封袋中带回实验室.于实验室内, 先将根系表面残留的根际土轻轻刮下放入对应的密封袋中, 并用自来水充分冲洗根系, 后用蒸馏水洗去根系上的细小泥沙, 然后依据

Casper和Jackson (1997) 的划分依据, 仔细选取直径小于2 mm的根系, 即为细根.细根样品与根际土壤样品各153个.洗净的细根样品置于烘箱中105 ℃杀青30 min后调至60 ℃烘干至恒质量, 用LMP-800A高速粉碎机(永康市石柱铂欧五金厂, 永康, 中国)粉碎, 过0.149 mm筛.根际土壤自然晾干1个月, 除去其中的动植物残体, 用石磨棒研磨后过0.149 mm筛, 用以化学分析. ...

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

... 植物细根从根际土壤中直接获取水分与养分, 其养分含量及化学计量特征与土壤资源密切相关(

Hendricks et al ., 2000 ).本研究中, 除N、K外, 构树细根与根际土壤间的养分含量及计量比分别对应呈显著正相关关系.细根C含量与根际土壤C:N呈显著正相关关系, 因为细根吸收N是以消耗C为代价(

陈晓萍等, 2018 ).植物吸收Ca的限制较少, 这被认为是导致构树细根Ca含量与根际土壤Ca含量呈正相关关系的主要原因.细根K含量几乎不受根际土壤养分的影响, 表明面对不同的生境条件, 构树组织内K含量的调节可能主要是依赖于养分再吸收的方式, 而不是靠从土壤中直接吸收.而细根N含量与根际土壤N呈显著负相关关系, 分析认为可能与生长稀释效应有关.

谭宏伟等(2011) 研究发现, 随着生物量的增加, N、P、K含量在甘蔗(

Saccharum officinarum )植株体内的稀释效应明显, 即养分含量随生物量的增加呈下降趋势.目前, 尚不清楚不同等级石漠化环境中构树细根生物量的变化呈何种规律, 因此, 更准确的结论还需结合细根生物量指标加以研究. ...

长沙城市森林土壤理化性质及碳贮量特征

2

2010

... 生态化学计量学是目前研究元素在生物地球化学循环过程中的计量关系和规律的综合有效方法(

Elser et al ., 2000 ,

2003 ).自1986年Reiners首次提出生态化学计量学以来, 其理论的发展、完善及应用十分迅速.目前, 国内外****对不同生态系统植物的生态化学计量特征开展了大量研究, 主要集中在植物与土壤的碳(C)、氮(N)、磷(P)循环、植物N、P养分限制判断, 以及C、N、P计量学特征对植物生长的指示性作用等方面(

曾德慧和陈广生, 2005 ), 对其他营养元素如钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)等的生态化学计量学意义的研究较少(

贺金生和韩兴国, 2010 ).K在植物体内的干物质质量仅次于N, 它参与植物体内60多种酶的活化, 而Ca、Mg是提高植株抗逆性和光合作用不可或缺的元素, 在植物生长发育过程中的作用不容忽视(

潘瑞炽和董愚得, 2001 ).因此, 研究植物K、Ca、Mg含量对其C、N、P化学计量学特征是否存在一定影响, 对于认识元素之间的相互作用和平衡关系具有重要意义. ...

... 构树根际土壤与细根的养分分配总体呈一致的特征, 即养分贫瘠、高钙富集.与其他地区相比较, 本研究区构树根际土壤C含量(25.79 mg·g

-1 )和N含量(2.15 mg·g

-1 )远低于桂西北喀斯特地区土壤C含量(92 mg·g

-1 )和N含量(6.35 mg·g

-1 )(

曾昭霞等, 2015 ), 略低于广西环江喀斯特峰丛洼地林地土壤C含量(38.17 mg·g

-1 )和N含量(4.17 mg·g

-1 ), 高于非喀斯特地区黄土高原区的土壤C和N含量(分别为7.95和0.76 mg·g

-1 )(

李婷等, 2015 ).原因为贵州喀斯特地区石漠化程度高, 植被覆盖率低导致淋溶作用较强, 环境中稳定性较差的土壤有机碳与有效氮经淋溶损失进入水体(

Sheng et al ., 2018 ;

白义鑫等, 2020 ).此外, 构树根际土壤Ca含量显著较高, 与

高述超等(2010) 、

向志勇等(2010) 的研究结果相似, 这是喀斯特石漠化地区土壤对母岩化学性质继承性的反映(

李阳兵等, 2004 ). ...

长沙城市森林土壤理化性质及碳贮量特征

2

2010

... 生态化学计量学是目前研究元素在生物地球化学循环过程中的计量关系和规律的综合有效方法(

Elser et al ., 2000 ,

2003 ).自1986年Reiners首次提出生态化学计量学以来, 其理论的发展、完善及应用十分迅速.目前, 国内外****对不同生态系统植物的生态化学计量特征开展了大量研究, 主要集中在植物与土壤的碳(C)、氮(N)、磷(P)循环、植物N、P养分限制判断, 以及C、N、P计量学特征对植物生长的指示性作用等方面(

曾德慧和陈广生, 2005 ), 对其他营养元素如钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)等的生态化学计量学意义的研究较少(

贺金生和韩兴国, 2010 ).K在植物体内的干物质质量仅次于N, 它参与植物体内60多种酶的活化, 而Ca、Mg是提高植株抗逆性和光合作用不可或缺的元素, 在植物生长发育过程中的作用不容忽视(

潘瑞炽和董愚得, 2001 ).因此, 研究植物K、Ca、Mg含量对其C、N、P化学计量学特征是否存在一定影响, 对于认识元素之间的相互作用和平衡关系具有重要意义. ...

... 构树根际土壤与细根的养分分配总体呈一致的特征, 即养分贫瘠、高钙富集.与其他地区相比较, 本研究区构树根际土壤C含量(25.79 mg·g

-1 )和N含量(2.15 mg·g

-1 )远低于桂西北喀斯特地区土壤C含量(92 mg·g

-1 )和N含量(6.35 mg·g

-1 )(

曾昭霞等, 2015 ), 略低于广西环江喀斯特峰丛洼地林地土壤C含量(38.17 mg·g

-1 )和N含量(4.17 mg·g

-1 ), 高于非喀斯特地区黄土高原区的土壤C和N含量(分别为7.95和0.76 mg·g

-1 )(

李婷等, 2015 ).原因为贵州喀斯特地区石漠化程度高, 植被覆盖率低导致淋溶作用较强, 环境中稳定性较差的土壤有机碳与有效氮经淋溶损失进入水体(

Sheng et al ., 2018 ;

白义鑫等, 2020 ).此外, 构树根际土壤Ca含量显著较高, 与

高述超等(2010) 、

向志勇等(2010) 的研究结果相似, 这是喀斯特石漠化地区土壤对母岩化学性质继承性的反映(

李阳兵等, 2004 ). ...

亚热带人工林下植被根际土壤酶化学计量特征

1

2019

... 生态化学计量学是目前研究元素在生物地球化学循环过程中的计量关系和规律的综合有效方法(

Elser et al ., 2000 ,

2003 ).自1986年Reiners首次提出生态化学计量学以来, 其理论的发展、完善及应用十分迅速.目前, 国内外****对不同生态系统植物的生态化学计量特征开展了大量研究, 主要集中在植物与土壤的碳(C)、氮(N)、磷(P)循环、植物N、P养分限制判断, 以及C、N、P计量学特征对植物生长的指示性作用等方面(

曾德慧和陈广生, 2005 ), 对其他营养元素如钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)等的生态化学计量学意义的研究较少(

贺金生和韩兴国, 2010 ).K在植物体内的干物质质量仅次于N, 它参与植物体内60多种酶的活化, 而Ca、Mg是提高植株抗逆性和光合作用不可或缺的元素, 在植物生长发育过程中的作用不容忽视(

潘瑞炽和董愚得, 2001 ).因此, 研究植物K、Ca、Mg含量对其C、N、P化学计量学特征是否存在一定影响, 对于认识元素之间的相互作用和平衡关系具有重要意义. ...

亚热带人工林下植被根际土壤酶化学计量特征

1

2019

... 生态化学计量学是目前研究元素在生物地球化学循环过程中的计量关系和规律的综合有效方法(

Elser et al ., 2000 ,

2003 ).自1986年Reiners首次提出生态化学计量学以来, 其理论的发展、完善及应用十分迅速.目前, 国内外****对不同生态系统植物的生态化学计量特征开展了大量研究, 主要集中在植物与土壤的碳(C)、氮(N)、磷(P)循环、植物N、P养分限制判断, 以及C、N、P计量学特征对植物生长的指示性作用等方面(

曾德慧和陈广生, 2005 ), 对其他营养元素如钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)等的生态化学计量学意义的研究较少(

贺金生和韩兴国, 2010 ).K在植物体内的干物质质量仅次于N, 它参与植物体内60多种酶的活化, 而Ca、Mg是提高植株抗逆性和光合作用不可或缺的元素, 在植物生长发育过程中的作用不容忽视(

潘瑞炽和董愚得, 2001 ).因此, 研究植物K、Ca、Mg含量对其C、N、P化学计量学特征是否存在一定影响, 对于认识元素之间的相互作用和平衡关系具有重要意义. ...

功能划分方法在树木细根生物量研究中的应用: 进展与评述

1

2016

... 土壤生态化学计量特征能反映土壤养分状况(

Galloway et al ., 2008 ).构树根际土壤C:N、C:P、N:P均低于我国平均值(分别为12.3、52.64和 4.2 mg·g

-1 )(

王绍强和于贵瑞, 2008 ).

Springob和Holger (2003) 认为, 土壤C:N可以反映土壤氮矿化能力.本研究中根际土壤C:N大于15:1, 说明构树在有机质矿化过程中获得有效氮的供应较少.由此可知, 石漠化程度的加深极易造成土壤氮储量的减少.因此, 保护西南喀斯特生态系统, 加强石漠化土壤地表覆被的保护, 对降低全球大气CO

2 浓度升高的速度以及脆弱生态区植被修复与重建都具有重大意义. ...

功能划分方法在树木细根生物量研究中的应用: 进展与评述

1

2016

... 土壤生态化学计量特征能反映土壤养分状况(

Galloway et al ., 2008 ).构树根际土壤C:N、C:P、N:P均低于我国平均值(分别为12.3、52.64和 4.2 mg·g

-1 )(

王绍强和于贵瑞, 2008 ).

Springob和Holger (2003) 认为, 土壤C:N可以反映土壤氮矿化能力.本研究中根际土壤C:N大于15:1, 说明构树在有机质矿化过程中获得有效氮的供应较少.由此可知, 石漠化程度的加深极易造成土壤氮储量的减少.因此, 保护西南喀斯特生态系统, 加强石漠化土壤地表覆被的保护, 对降低全球大气CO

2 浓度升高的速度以及脆弱生态区植被修复与重建都具有重大意义. ...

Fine root branch orders respond differentially to carbon source sink manipulations in a longleaf pine forest

2004

Leaf nitrogen and phosphorus stoichiometry across 753 terrestrial plant species in China

2005

桤木人工林细根与土壤养分含量季节动态变化

1

2008

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

桤木人工林细根与土壤养分含量季节动态变化

1

2008

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

生态化学计量学: 探索从个体到生态系统的统一化理论

1

2010

... 细根与根际土的采集分别参照完整土块法和抖土法(

Guo et al ., 2004 ;

罗艳和樊卫国, 2014 ;

陈晓萍等, 2018 ).首先, 按东南、西南、北3个不同方位在树冠内, 距构树基部1.5 m范围内将凋落物清理干净, 利用平板利铲随机挖取3个20 cm × 20 cm × 20 cm的土块, 从土块中选取植物根系中直径较小的根系, 利用抖土法抖落根系表面的较大颗粒土和杂质, 采集附着于根际表面4 mm以内的根际土(

高雨秋等, 2019 ).将每株构树基部不同位置所采得的样品混合后, 分别装进贴有标签的密封袋中带回实验室.于实验室内, 先将根系表面残留的根际土轻轻刮下放入对应的密封袋中, 并用自来水充分冲洗根系, 后用蒸馏水洗去根系上的细小泥沙, 然后依据

Casper和Jackson (1997) 的划分依据, 仔细选取直径小于2 mm的根系, 即为细根.细根样品与根际土壤样品各153个.洗净的细根样品置于烘箱中105 ℃杀青30 min后调至60 ℃烘干至恒质量, 用LMP-800A高速粉碎机(永康市石柱铂欧五金厂, 永康, 中国)粉碎, 过0.149 mm筛.根际土壤自然晾干1个月, 除去其中的动植物残体, 用石磨棒研磨后过0.149 mm筛, 用以化学分析. ...

生态化学计量学: 探索从个体到生态系统的统一化理论

1

2010

... 细根与根际土的采集分别参照完整土块法和抖土法(

Guo et al ., 2004 ;

罗艳和樊卫国, 2014 ;

陈晓萍等, 2018 ).首先, 按东南、西南、北3个不同方位在树冠内, 距构树基部1.5 m范围内将凋落物清理干净, 利用平板利铲随机挖取3个20 cm × 20 cm × 20 cm的土块, 从土块中选取植物根系中直径较小的根系, 利用抖土法抖落根系表面的较大颗粒土和杂质, 采集附着于根际表面4 mm以内的根际土(

高雨秋等, 2019 ).将每株构树基部不同位置所采得的样品混合后, 分别装进贴有标签的密封袋中带回实验室.于实验室内, 先将根系表面残留的根际土轻轻刮下放入对应的密封袋中, 并用自来水充分冲洗根系, 后用蒸馏水洗去根系上的细小泥沙, 然后依据

Casper和Jackson (1997) 的划分依据, 仔细选取直径小于2 mm的根系, 即为细根.细根样品与根际土壤样品各153个.洗净的细根样品置于烘箱中105 ℃杀青30 min后调至60 ℃烘干至恒质量, 用LMP-800A高速粉碎机(永康市石柱铂欧五金厂, 永康, 中国)粉碎, 过0.149 mm筛.根际土壤自然晾干1个月, 除去其中的动植物残体, 用石磨棒研磨后过0.149 mm筛, 用以化学分析. ...

Nitrogen controls on fine root substrate quality in temperate forest ecosystems

2000

Species and community level patterns in fine root traits along a 120000-year soil chronosequence in temperate rain forest

2

2011

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

植物细根生产和周转研究进展

1

2019

... 细根与根际土的采集分别参照完整土块法和抖土法(

Guo et al ., 2004 ;

罗艳和樊卫国, 2014 ;

陈晓萍等, 2018 ).首先, 按东南、西南、北3个不同方位在树冠内, 距构树基部1.5 m范围内将凋落物清理干净, 利用平板利铲随机挖取3个20 cm × 20 cm × 20 cm的土块, 从土块中选取植物根系中直径较小的根系, 利用抖土法抖落根系表面的较大颗粒土和杂质, 采集附着于根际表面4 mm以内的根际土(

高雨秋等, 2019 ).将每株构树基部不同位置所采得的样品混合后, 分别装进贴有标签的密封袋中带回实验室.于实验室内, 先将根系表面残留的根际土轻轻刮下放入对应的密封袋中, 并用自来水充分冲洗根系, 后用蒸馏水洗去根系上的细小泥沙, 然后依据

Casper和Jackson (1997) 的划分依据, 仔细选取直径小于2 mm的根系, 即为细根.细根样品与根际土壤样品各153个.洗净的细根样品置于烘箱中105 ℃杀青30 min后调至60 ℃烘干至恒质量, 用LMP-800A高速粉碎机(永康市石柱铂欧五金厂, 永康, 中国)粉碎, 过0.149 mm筛.根际土壤自然晾干1个月, 除去其中的动植物残体, 用石磨棒研磨后过0.149 mm筛, 用以化学分析. ...

植物细根生产和周转研究进展

1

2019

... 细根与根际土的采集分别参照完整土块法和抖土法(

Guo et al ., 2004 ;

罗艳和樊卫国, 2014 ;

陈晓萍等, 2018 ).首先, 按东南、西南、北3个不同方位在树冠内, 距构树基部1.5 m范围内将凋落物清理干净, 利用平板利铲随机挖取3个20 cm × 20 cm × 20 cm的土块, 从土块中选取植物根系中直径较小的根系, 利用抖土法抖落根系表面的较大颗粒土和杂质, 采集附着于根际表面4 mm以内的根际土(

高雨秋等, 2019 ).将每株构树基部不同位置所采得的样品混合后, 分别装进贴有标签的密封袋中带回实验室.于实验室内, 先将根系表面残留的根际土轻轻刮下放入对应的密封袋中, 并用自来水充分冲洗根系, 后用蒸馏水洗去根系上的细小泥沙, 然后依据

Casper和Jackson (1997) 的划分依据, 仔细选取直径小于2 mm的根系, 即为细根.细根样品与根际土壤样品各153个.洗净的细根样品置于烘箱中105 ℃杀青30 min后调至60 ℃烘干至恒质量, 用LMP-800A高速粉碎机(永康市石柱铂欧五金厂, 永康, 中国)粉碎, 过0.149 mm筛.根际土壤自然晾干1个月, 除去其中的动植物残体, 用石磨棒研磨后过0.149 mm筛, 用以化学分析. ...

构树对环境胁迫的响应机制研究进展

1

2019

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

构树对环境胁迫的响应机制研究进展

1

2019

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

喀斯特地区植物钙含量特征与高钙适应方式分析

1

2009

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

喀斯特地区植物钙含量特征与高钙适应方式分析

1

2009

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

湘西南石漠化地区常见植物及其对土壤高钙适应方式分析

3

2017

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

... ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

湘西南石漠化地区常见植物及其对土壤高钙适应方式分析

3

2017

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

... 生长在相对贫瘠的土壤环境中的植物细根具有较低的养分含量(

Holdway et al ., 2011 ), 本研究中构树细根的养分特征与之相符.相比较而言, 喀斯特石漠化适生植物构树细根C、N含量(分别是445.61和5.98 mg·g

-1 )低于中国植物细根C、N平均含量(分别为473.9和9.16 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 也低于同为乔木树种的武夷山地区黄山松(

Pinus taiwanensis )、湖北三峡库区马尾松细根C、N平均含量(486.27和9.26 mg·g

-1 ; 449.05和7.56 mg·g

-1 )(

王娜, 2016 ;

陈晓萍等, 2018 ), 而构树细根C:N (77.89)高于中国植物细根C:N (59.15).一般认为, 细根的N含量越高, C:N越低, 细根的分解速率越快(

Chapin III et al ., 2011 ).因此我们认为构树细根分解速度较慢, 这可能与土壤微生物、构树树种异质性及所在的喀斯特环境有关.构树细根P含量低于中国植物细根P含量(0.954 mg·g

-1 )(

马玉珠等, 2015 ), 原因是本研究区土壤P含量较低, 并且P在土壤中极易被固定失效(

Han et al ., 2005 ).与湖南汨罗的桤木(

Alnus cremastogyne )和湖北三峡库区马尾松等植物细根K、Mg含量(2.57和2.02 mg·g

-1 ; 2.47和1.43 mg·g

-1 )相比较, 本研究区构树细根K含量(2.71 mg·g

-1 )略高, Mg含量(0.77 mg·g

-1 )较低, 表明植物细根的养分状况具有明显的树种异质性和区域差异性(

何功秀等, 2008 ;

王娜, 2016 ).值得注意的是, 本研究中构树细根Ca含量(8.60 mg·g

-1 )明显高于

何功秀等(2008) 、

王娜(2016) 得出的植物细根Ca含量数据(分别为5.23和4.91 mg·g

-1 ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

... ), 但略低于

景宜然(2017) 对湘西南石漠化地区常见植物地下部分Ca含量研究得出的平均值(10.79 mg·g

-1 ), 与

姬飞腾等(2009) 的研究结果相似, 说明喀斯特植被具有明显的高Ca特征, 这主要是由于喀斯特地区土壤平均全钙比我国非石灰岩地区土壤全钙含量高数倍, 而植物根对Ca吸收的限制较少(

Chen et al ., 2011 ).以上研究结果表明, 除Ca含量外, 本研究区构树的养分含量均处于较低水平. ...

Relationships between Tree and Soil properties in

1

2010

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

黄土高原纬度梯度上的植物与土壤碳、氮、磷化学计量学特征

1

2015

... 生态化学计量学是目前研究元素在生物地球化学循环过程中的计量关系和规律的综合有效方法(

Elser et al ., 2000 ,

2003 ).自1986年Reiners首次提出生态化学计量学以来, 其理论的发展、完善及应用十分迅速.目前, 国内外****对不同生态系统植物的生态化学计量特征开展了大量研究, 主要集中在植物与土壤的碳(C)、氮(N)、磷(P)循环、植物N、P养分限制判断, 以及C、N、P计量学特征对植物生长的指示性作用等方面(

曾德慧和陈广生, 2005 ), 对其他营养元素如钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)等的生态化学计量学意义的研究较少(

贺金生和韩兴国, 2010 ).K在植物体内的干物质质量仅次于N, 它参与植物体内60多种酶的活化, 而Ca、Mg是提高植株抗逆性和光合作用不可或缺的元素, 在植物生长发育过程中的作用不容忽视(

潘瑞炽和董愚得, 2001 ).因此, 研究植物K、Ca、Mg含量对其C、N、P化学计量学特征是否存在一定影响, 对于认识元素之间的相互作用和平衡关系具有重要意义. ...

黄土高原纬度梯度上的植物与土壤碳、氮、磷化学计量学特征

1

2015

... 生态化学计量学是目前研究元素在生物地球化学循环过程中的计量关系和规律的综合有效方法(

Elser et al ., 2000 ,

2003 ).自1986年Reiners首次提出生态化学计量学以来, 其理论的发展、完善及应用十分迅速.目前, 国内外****对不同生态系统植物的生态化学计量特征开展了大量研究, 主要集中在植物与土壤的碳(C)、氮(N)、磷(P)循环、植物N、P养分限制判断, 以及C、N、P计量学特征对植物生长的指示性作用等方面(

曾德慧和陈广生, 2005 ), 对其他营养元素如钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)等的生态化学计量学意义的研究较少(

贺金生和韩兴国, 2010 ).K在植物体内的干物质质量仅次于N, 它参与植物体内60多种酶的活化, 而Ca、Mg是提高植株抗逆性和光合作用不可或缺的元素, 在植物生长发育过程中的作用不容忽视(

潘瑞炽和董愚得, 2001 ).因此, 研究植物K、Ca、Mg含量对其C、N、P化学计量学特征是否存在一定影响, 对于认识元素之间的相互作用和平衡关系具有重要意义. ...

关于喀斯特石漠和石漠化概念的讨论

1

2004

... 植物细根从根际土壤中直接获取水分与养分, 其养分含量及化学计量特征与土壤资源密切相关(

Hendricks et al ., 2000 ).本研究中, 除N、K外, 构树细根与根际土壤间的养分含量及计量比分别对应呈显著正相关关系.细根C含量与根际土壤C:N呈显著正相关关系, 因为细根吸收N是以消耗C为代价(

陈晓萍等, 2018 ).植物吸收Ca的限制较少, 这被认为是导致构树细根Ca含量与根际土壤Ca含量呈正相关关系的主要原因.细根K含量几乎不受根际土壤养分的影响, 表明面对不同的生境条件, 构树组织内K含量的调节可能主要是依赖于养分再吸收的方式, 而不是靠从土壤中直接吸收.而细根N含量与根际土壤N呈显著负相关关系, 分析认为可能与生长稀释效应有关.

谭宏伟等(2011) 研究发现, 随着生物量的增加, N、P、K含量在甘蔗(

Saccharum officinarum )植株体内的稀释效应明显, 即养分含量随生物量的增加呈下降趋势.目前, 尚不清楚不同等级石漠化环境中构树细根生物量的变化呈何种规律, 因此, 更准确的结论还需结合细根生物量指标加以研究. ...

关于喀斯特石漠和石漠化概念的讨论

1

2004

... 植物细根从根际土壤中直接获取水分与养分, 其养分含量及化学计量特征与土壤资源密切相关(

Hendricks et al ., 2000 ).本研究中, 除N、K外, 构树细根与根际土壤间的养分含量及计量比分别对应呈显著正相关关系.细根C含量与根际土壤C:N呈显著正相关关系, 因为细根吸收N是以消耗C为代价(

陈晓萍等, 2018 ).植物吸收Ca的限制较少, 这被认为是导致构树细根Ca含量与根际土壤Ca含量呈正相关关系的主要原因.细根K含量几乎不受根际土壤养分的影响, 表明面对不同的生境条件, 构树组织内K含量的调节可能主要是依赖于养分再吸收的方式, 而不是靠从土壤中直接吸收.而细根N含量与根际土壤N呈显著负相关关系, 分析认为可能与生长稀释效应有关.

谭宏伟等(2011) 研究发现, 随着生物量的增加, N、P、K含量在甘蔗(

Saccharum officinarum )植株体内的稀释效应明显, 即养分含量随生物量的增加呈下降趋势.目前, 尚不清楚不同等级石漠化环境中构树细根生物量的变化呈何种规律, 因此, 更准确的结论还需结合细根生物量指标加以研究. ...

贵州高原型喀斯特次生林 C、N、P 生态化学计量特征与储量

1

2019

... 西南喀斯特山区地表破碎、土壤浅薄、分层复杂, 土壤养分含量贫瘠, 碳酸钙含量较高, 石漠化问题严重, 是我国典型的生态脆弱区(

李阳兵等, 2004 ;

盛茂银等, 2013 ).近年来, 喀斯特石漠化生态系统植物生态化学计量学的研究已取得明显的成果.

王璐等(2018) 的研究表明, 在喀斯特高寒干旱区, 核桃(

Juglans regia )较刺梨(

Rosa roxburghii )有更高的N:P, 说明核桃能保留更多养分, 对土壤养分的归还能力也高.养分限制方面,

刘立斌等(2019) 认为喀斯特森林植物生长主要受P限制, 而

刘娜等(2020) 的研究认为主要受N限制,

皮发剑等(2017) 认为也有物种的生长受N和P共同限制.以上研究主要侧重于植物整体生态化学计量特征对贫瘠土壤的适应策略, 而关于植物细根的化学计量特征对喀斯特石漠化环境的生态适应策略的研究仍未见报道. ...

贵州高原型喀斯特次生林 C、N、P 生态化学计量特征与储量

1

2019

... 西南喀斯特山区地表破碎、土壤浅薄、分层复杂, 土壤养分含量贫瘠, 碳酸钙含量较高, 石漠化问题严重, 是我国典型的生态脆弱区(

李阳兵等, 2004 ;

盛茂银等, 2013 ).近年来, 喀斯特石漠化生态系统植物生态化学计量学的研究已取得明显的成果.

王璐等(2018) 的研究表明, 在喀斯特高寒干旱区, 核桃(

Juglans regia )较刺梨(

Rosa roxburghii )有更高的N:P, 说明核桃能保留更多养分, 对土壤养分的归还能力也高.养分限制方面,

刘立斌等(2019) 认为喀斯特森林植物生长主要受P限制, 而

刘娜等(2020) 的研究认为主要受N限制,

皮发剑等(2017) 认为也有物种的生长受N和P共同限制.以上研究主要侧重于植物整体生态化学计量特征对贫瘠土壤的适应策略, 而关于植物细根的化学计量特征对喀斯特石漠化环境的生态适应策略的研究仍未见报道. ...

喀斯特高原石漠化区次生林叶片-枯落物-土壤连续体碳氮磷生态化学计量特征

1

2020

... 西南喀斯特山区地表破碎、土壤浅薄、分层复杂, 土壤养分含量贫瘠, 碳酸钙含量较高, 石漠化问题严重, 是我国典型的生态脆弱区(

李阳兵等, 2004 ;

盛茂银等, 2013 ).近年来, 喀斯特石漠化生态系统植物生态化学计量学的研究已取得明显的成果.

王璐等(2018) 的研究表明, 在喀斯特高寒干旱区, 核桃(

Juglans regia )较刺梨(

Rosa roxburghii )有更高的N:P, 说明核桃能保留更多养分, 对土壤养分的归还能力也高.养分限制方面,

刘立斌等(2019) 认为喀斯特森林植物生长主要受P限制, 而

刘娜等(2020) 的研究认为主要受N限制,

皮发剑等(2017) 认为也有物种的生长受N和P共同限制.以上研究主要侧重于植物整体生态化学计量特征对贫瘠土壤的适应策略, 而关于植物细根的化学计量特征对喀斯特石漠化环境的生态适应策略的研究仍未见报道. ...

喀斯特高原石漠化区次生林叶片-枯落物-土壤连续体碳氮磷生态化学计量特征

1

2020

... 西南喀斯特山区地表破碎、土壤浅薄、分层复杂, 土壤养分含量贫瘠, 碳酸钙含量较高, 石漠化问题严重, 是我国典型的生态脆弱区(

李阳兵等, 2004 ;

盛茂银等, 2013 ).近年来, 喀斯特石漠化生态系统植物生态化学计量学的研究已取得明显的成果.

王璐等(2018) 的研究表明, 在喀斯特高寒干旱区, 核桃(

Juglans regia )较刺梨(

Rosa roxburghii )有更高的N:P, 说明核桃能保留更多养分, 对土壤养分的归还能力也高.养分限制方面,

刘立斌等(2019) 认为喀斯特森林植物生长主要受P限制, 而

刘娜等(2020) 的研究认为主要受N限制,

皮发剑等(2017) 认为也有物种的生长受N和P共同限制.以上研究主要侧重于植物整体生态化学计量特征对贫瘠土壤的适应策略, 而关于植物细根的化学计量特征对喀斯特石漠化环境的生态适应策略的研究仍未见报道. ...

不同施磷水平下4种柑橘砧木的根际土壤有机酸、微生物及酶活性

2

2014

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

... 细根与根际土的采集分别参照完整土块法和抖土法(

Guo et al ., 2004 ;

罗艳和樊卫国, 2014 ;

陈晓萍等, 2018 ).首先, 按东南、西南、北3个不同方位在树冠内, 距构树基部1.5 m范围内将凋落物清理干净, 利用平板利铲随机挖取3个20 cm × 20 cm × 20 cm的土块, 从土块中选取植物根系中直径较小的根系, 利用抖土法抖落根系表面的较大颗粒土和杂质, 采集附着于根际表面4 mm以内的根际土(

高雨秋等, 2019 ).将每株构树基部不同位置所采得的样品混合后, 分别装进贴有标签的密封袋中带回实验室.于实验室内, 先将根系表面残留的根际土轻轻刮下放入对应的密封袋中, 并用自来水充分冲洗根系, 后用蒸馏水洗去根系上的细小泥沙, 然后依据

Casper和Jackson (1997) 的划分依据, 仔细选取直径小于2 mm的根系, 即为细根.细根样品与根际土壤样品各153个.洗净的细根样品置于烘箱中105 ℃杀青30 min后调至60 ℃烘干至恒质量, 用LMP-800A高速粉碎机(永康市石柱铂欧五金厂, 永康, 中国)粉碎, 过0.149 mm筛.根际土壤自然晾干1个月, 除去其中的动植物残体, 用石磨棒研磨后过0.149 mm筛, 用以化学分析. ...

不同施磷水平下4种柑橘砧木的根际土壤有机酸、微生物及酶活性

2

2014

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

... 细根与根际土的采集分别参照完整土块法和抖土法(

Guo et al ., 2004 ;

罗艳和樊卫国, 2014 ;

陈晓萍等, 2018 ).首先, 按东南、西南、北3个不同方位在树冠内, 距构树基部1.5 m范围内将凋落物清理干净, 利用平板利铲随机挖取3个20 cm × 20 cm × 20 cm的土块, 从土块中选取植物根系中直径较小的根系, 利用抖土法抖落根系表面的较大颗粒土和杂质, 采集附着于根际表面4 mm以内的根际土(

高雨秋等, 2019 ).将每株构树基部不同位置所采得的样品混合后, 分别装进贴有标签的密封袋中带回实验室.于实验室内, 先将根系表面残留的根际土轻轻刮下放入对应的密封袋中, 并用自来水充分冲洗根系, 后用蒸馏水洗去根系上的细小泥沙, 然后依据

Casper和Jackson (1997) 的划分依据, 仔细选取直径小于2 mm的根系, 即为细根.细根样品与根际土壤样品各153个.洗净的细根样品置于烘箱中105 ℃杀青30 min后调至60 ℃烘干至恒质量, 用LMP-800A高速粉碎机(永康市石柱铂欧五金厂, 永康, 中国)粉碎, 过0.149 mm筛.根际土壤自然晾干1个月, 除去其中的动植物残体, 用石磨棒研磨后过0.149 mm筛, 用以化学分析. ...

中国植物细根碳、氮、磷化学计量学的空间变化及其影响因子

1

2015

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

中国植物细根碳、氮、磷化学计量学的空间变化及其影响因子

1

2015

... 近年来, 随着植物生态化学计量学研究的深入, 植物细根化学计量特征日益引起研究者们的关注(

胡琪娟等, 2019 ).细根是直径小于2 mm的根, 主要参与了生态系统养分、水分循环过程, 在植物与土壤的物质交换和能量流动中起着至关重要的作用(

Casper & Jackson, 1997 ;

谷加存等, 2016 ;

Sun et al ., 2018 ).受气候、环境和生物等因素的影响, 细根化学计量特征在区域尺度上存在显著差异(

何功秀等, 2008 ;

Sun et al ., 2013 ;

陈晓萍等, 2018 ).近期的研究表明, 细根化学计量特征受到土壤养分供应的限制.

Ladanai等(2010) 发现, 植物细根和土壤间的营养元素含量及化学计量特征具有紧密的关联性.

马玉珠等(2015) 综合中国302个植物细根数据, 以细根N、P含量为因变量, 土壤、降水和温度为自变量做多重线性回归分析, 结果表明, 土壤对细根N、P含量的影响较降水与温度更高.

陈晓萍等(2018) 的研究结果表明, 当土壤C供应量充足时, 细根N含量随之上升, 而细根的P含量主要受土壤中P供应量的限制.因此, 研究植物细根和土壤的化学计量特征之间的关系, 有助于理解植物营养元素对土壤养分的适应机制, 对生态环境的治理与恢复具有关键作用. ...

Adaptive root foraging strategies along a boreal temperate forest gradient

1

2017

... 构树(

Broussonetia papyrifera )是一种能够较好适应环境干扰的落叶乔木, 它作为西南喀斯特石漠化退化生态系统恢复的主要树种, 不仅具有保持水土、调节生态系统碳氮循环等生态效益, 同时以较高的经济价值在区域经济发展中发挥着重要作用(

黄咏明等, 2019 ).但长期以来, 关于构树营养元素循环的调节及其对石漠化环境的适应性研究非常薄弱, 严重制约了构树在喀斯特脆弱生态环境保护与石漠化退化生态系统恢复中的进一步应用.因此, 迫切需要开展喀斯特石漠化适生植物构树细根养分化学计量特征及其与贫瘠土壤养分的关联性研究.本文以关岭-贞丰花江石漠化生态建设综合治理示范区适生植物构树为研究对象, 运用生态化学计量学分析方法, 以期通过对不同等级石漠化中构树细根与根际土壤的C、N、P、K、Ca、Mg含量的测定, 探讨西南喀斯特石漠化适生植物构树细根、根际土壤化学计量特征, 明确其随石漠化等级变化的规律, 揭示构树细根与根际土壤的化学计量特征间的耦合关联, 为推动喀斯特石漠化适生植物构树的养分利用策略研究及植被恢复提供参考. ...

2

... 生态化学计量学是目前研究元素在生物地球化学循环过程中的计量关系和规律的综合有效方法(

Elser et al ., 2000 ,

2003 ).自1986年Reiners首次提出生态化学计量学以来, 其理论的发展、完善及应用十分迅速.目前, 国内外****对不同生态系统植物的生态化学计量特征开展了大量研究, 主要集中在植物与土壤的碳(C)、氮(N)、磷(P)循环、植物N、P养分限制判断, 以及C、N、P计量学特征对植物生长的指示性作用等方面(

曾德慧和陈广生, 2005 ), 对其他营养元素如钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)等的生态化学计量学意义的研究较少(

贺金生和韩兴国, 2010 ).K在植物体内的干物质质量仅次于N, 它参与植物体内60多种酶的活化, 而Ca、Mg是提高植株抗逆性和光合作用不可或缺的元素, 在植物生长发育过程中的作用不容忽视(