同时,机场由于飞机起降以及车辆的污染物排放,造成机场污染物浓度较大,污染物一般有NOx、SOx、可吸入颗粒物等,而桥载空调为飞机客舱送风时会将污染物带入,因此从客舱的空气品质角度研究桥载空调的送风速度也有重要意义。

目前关于飞机客舱环境的数值模拟和实验研究已经有了很多进展,其中包括不同的空调送风方式对飞机客舱内环境的影响[2-5],飞机座舱内不同的气流组织对污染物分布的影响[6-9],以及在真实的飞机上测量了速度场、温度场、污染物、浓度场等,得到了较真实的实验数据[10-11],但在真实飞机上测量时间长、测量重复性差,且对边界条件的准确性要求较高。目前计算流体力学(CFD)技术得到了快速的发展,而且与实验相比,使用CFD技术花费少且能够提供更多详尽的信息,因此CFD在座舱气流组织的研究中已被广泛的应用[12]。

本文以空气分布特性指标(Air Diffusion Performance Index, ADPI)、排污效率作为波音737客舱空气品质的指标,采用CFD方法对桥载空调不同送风速度下的客舱内空气品质进行了研究,通过对仿真结果的分析及处理,构造空气品质评价函数,得到空调的优化送风速度,为桥载空调的节能控制提供依据。

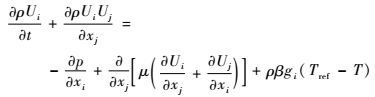

1 研究方法 桥载空调系统如图 1所示。飞机落地后,关闭机载空调系统,同时飞机客舱内的温控传感器也停止工作,出于安全性要求,机载空调系统不允许与桥载空调系统通信。使用桥载空调制冷,只能通过图 1所示的空调冷气送风管道与飞机客舱空调管道连接,由于没有客舱内温控传感器的信息,目前桥载空调送风只能采用开环控制、恒风速送风,这样就会造成能源的浪费且制冷效果不佳。为了改善这一现象,本文采用CFD技术建立客舱模型,依据流体力学控制方程对客舱内气流组织进行仿真,并结合飞机客舱空气品质指标,对桥载空调送风速度进行优化。

|

| 图 1 廊桥和桥载空调系统 Fig. 1 Gallery bridge and bridge load air conditioning system |

| 图选项 |

1.1 流体力学控制方程 将客舱内空气看作不可压黏性流体。客舱内空气流动遵循以下控制方程[13]:

1) 连续方程

| (1) |

2) 动量方程

| (2) |

3) 能量方程

| (3) |

式中:Ui为xi方向的速度, m/s,xi为3个垂直坐标轴的坐标,i=1,2,3;Uj为xj方向的速度,m/s;xj为坐标系中j的分量;ρ为空气密度,kg/m3;p为空气压力,Pa;β为空气膨胀系数,K-1; μ为空气层流动力黏度;Tref为参考温度,K;T为空气温度,K;gi为i方向的重力加速度,m/s2;h为空气定压比焓,J/kg;SH为热源,W;λ为空气热导率,W/(m·K);cp为空气比定压热容,J/(kg·K)。

1.2 湍流模型 对于湍流流动有各种湍流模型,对于飞机客舱内的湍流流动,RNG k-ε模型能够得到很好的结果[5],相应的RNG k-ε控制方程如下:

| (4) |

式中:φ为通用变量;uj为j方向速度分量;Γφ, eff为广义扩散系数;Sφ为源项。当φ的值不同时,式(4)可表示连续性方程、动量方程、能量方程、湍动能方程等。

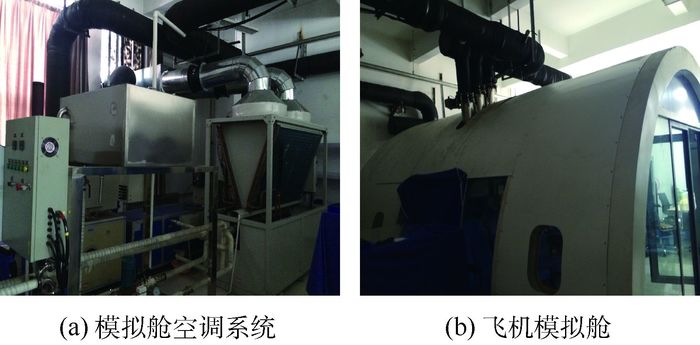

1.3 客舱CFD模型 实验室按照波音737客机的真实尺寸建立了一个五排座的飞机模拟舱作为实验平台,如图 2所示。模拟舱尺寸为:4.8 m×3.8 m×2.15 m(长×宽×高),其中包括30个座椅、顶棚送风口、侧壁送风口、个性送风口、10个出风口。

|

| 图 2 波音737客舱实验平台 Fig. 2 Boeing 737 cabin experimental platform |

| 图选项 |

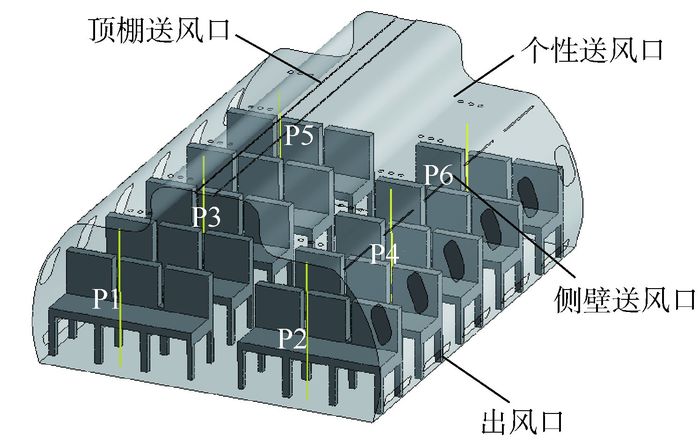

根据图 2中实际的飞机模拟舱尺寸,运用CFD技术建立了飞机客舱的仿真模型,如图 3所示。在舱内第1、3、5排座位进行了温度和风速的测量,测量位置如P1~P6所示。

|

| 图 3 飞机客舱模型 Fig. 3 Aircraft cabin model |

| 图选项 |

对飞机客舱模型进行网格的划分时,采用四面体网格划分法,单元最大尺寸设置为32 mm,算法采用协调分片算法,划分出的网格数量为890万。如图 4所示,这样划分出来的网格质量较好,能够满足仿真的要求。

|

| 图 4 飞机客舱网格图 Fig. 4 Aircraft cabin grid diagram |

| 图选项 |

模拟工况为夏季,飞机停靠在地面,不考虑太阳辐射,在Fluent中计算时,采用SIMPLE算法来求解压力和动量方程,压力采用Standard离散格式,其他参数采用二阶迎风格式。

1.4 CFD模型验证 由于流体力学方程及RNG k-ε模型做了很多假设以及简化,因此为确保所建立的飞机客舱模型可用,需要对其进行实验验证。

在图 2所示的实验平台中进行了实验。实验中设定:送风量为1 200 m3/h,送风温度为296.15 K(23 ℃),客舱壁面、地板等温度均为298.15 K(25 ℃)。顶棚送风口的送风速度为2 m/s,侧壁送风口的送风速度为1.5 m/s(不考虑个性送风口)。

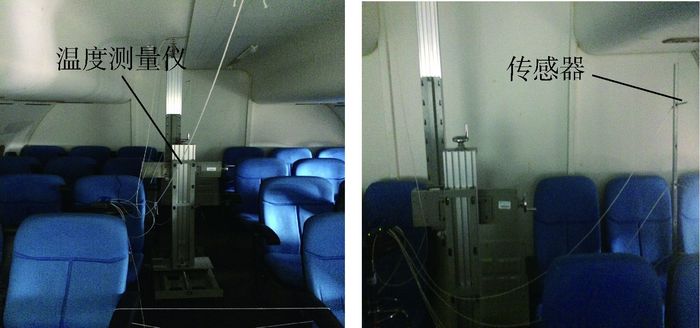

图 5为舱内实验时所使用的测量数据的设备,图中右图的垂直杆上均匀放置了5个传感器,可分别测量P1~P6位置不同高度处的温度值和送风速度值。

|

| 图 5 模拟舱内部实验装置 Fig. 5 Internal experimental device of simulation cabin |

| 图选项 |

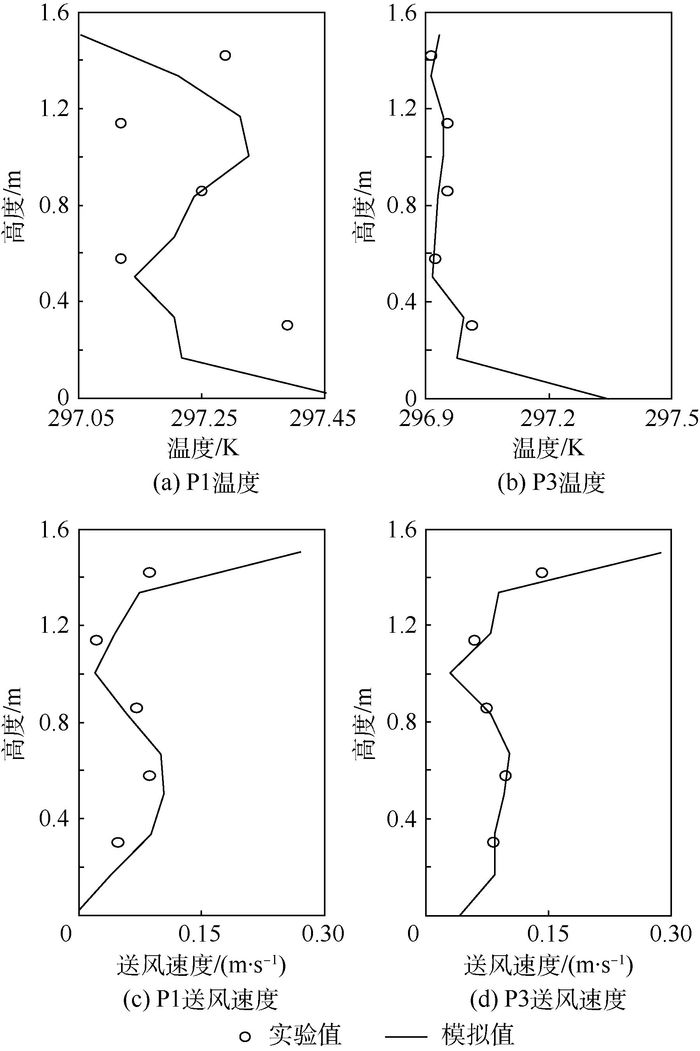

在实验过程中,由于本文测量的是稳态时的温度值,因此在记录数据的过程中,当观测到采样点的温度值几乎不变化或者变化程度非常小时,可以判定已经达到稳态。将达到稳态之后的测量值与CFD仿真模拟值进行对比,得到实验测量值与CFD模拟值的差异情况。图 6为吻合最差和最好的2个位置P1和P3处所得实验测量值与CFD模拟值的对比。图中曲线为CFD模拟值,离散点为实验测量值。

|

| 图 6 不同位置处模拟值与实验值的对比 Fig. 6 Comparison of simulated and experimental values at different positions |

| 图选项 |

由图 6可以看出,P1处温度和送风速度的实验测量值与CFD模拟值的差异较大,这是由于第1排座位在模拟舱的入口处,而入口处为玻璃材质,因此受外界温度的影响较大,因此P1处实验测量值与CFD模拟值的差异较大,P3处的实验测量值与CFD模拟值的差异较小,且垂直方向上温度变化趋势类似,吻合度最高。

对于实验数据与仿真结果的差异,主要有以下几方面原因:仿真所选用的数学模型已进行了简化,实验测量仪器的误差,模拟舱外环境的影响等。

在结果对比中,剔除P1、P2处温度的实验测量值,得到CFD模拟值与实验测量值的平均误差值分别为:温度9.21%,送风速度15.38%。对比文献[9]可知,本文的平均误差处于合理区间,可以验证所所建立的飞机客舱CFD模型是有效可靠的。因此可以在所建立的飞机客舱模型基础上进行客舱内空气品质的研究。

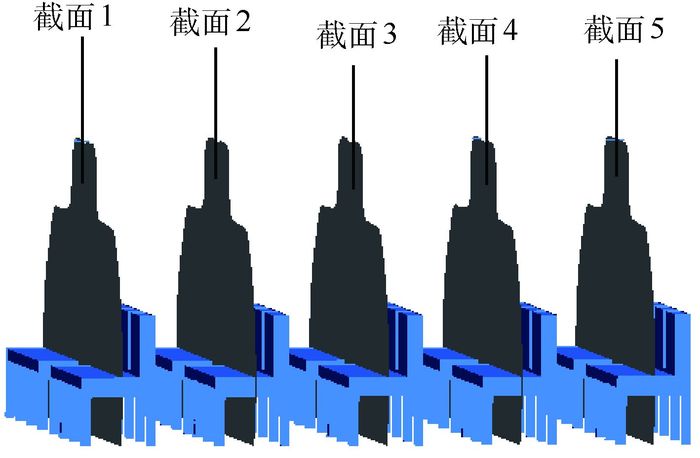

2 客舱空气品质仿真 为分析飞机空调不同的送风速度对客舱内热舒适性及NOx的影响,根据实验平台测量可知,顶棚送风口与侧壁送风口的送风速度之比为2:1.5,因此对对顶棚送风口的送风速度分别设置为1.0,1.2,…,2.4 m/s,根据比例相应设置了侧壁送风口的送风速度。为了更直观地显示送风速度对客舱内气流组织的影响,在整个客舱上截取5个截面作为采样截面,如图 7所示。

|

| 图 7 客舱内采样截面 Fig. 7 Cabin sampling cross-sections |

| 图选项 |

2.1 温度场仿真 ASHRAE中规定,夏季座舱温度范围在291.45~297.05 K之间[14]。图 8分别为顶棚送风口的送风速度v为1.0、1.8 m/s时截面3上的温度场。

|

| 图 8 不同送风速度下的温度场 Fig. 8 Temperature field at different air supply velocities |

| 图选项 |

在图 8所示的各个温度场中,靠近送风口处的位置温度值较低,客舱底部位置的温度均高于客舱其他位置,这是由于座椅的阻挡等原因造成冷空气难以流动到客舱底部。

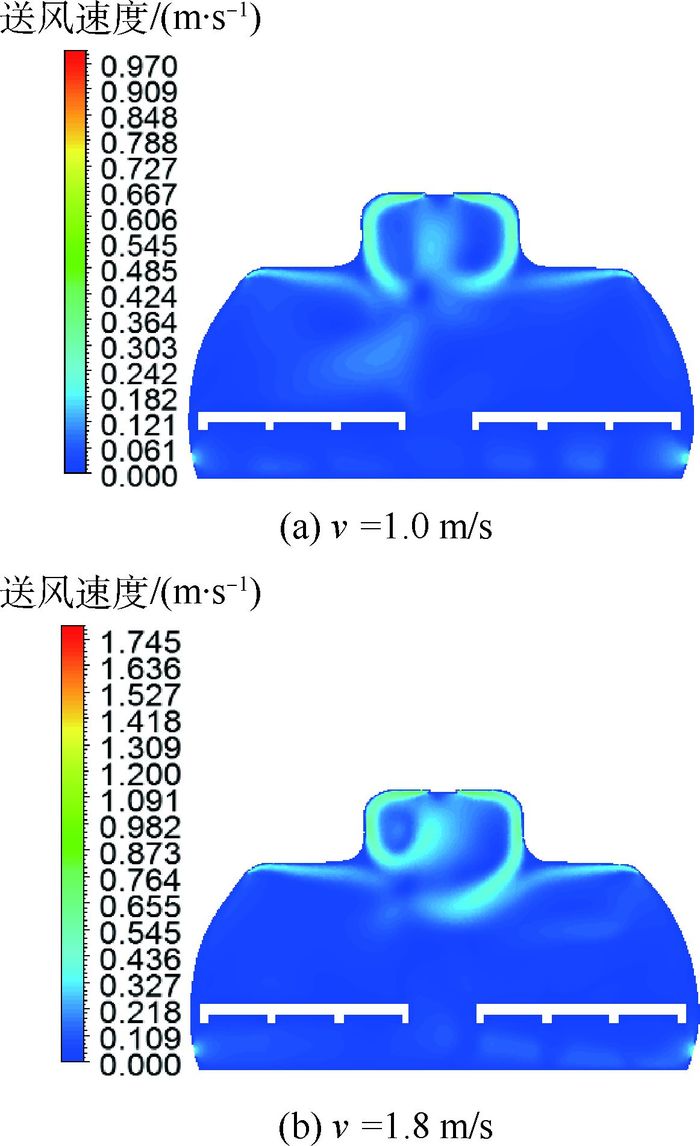

2.2 风速场仿真 ASHRAE中规定,人员附近局部送风速度应小于0.3 m/s[14]。图 9为顶棚送风口的送风速度为1.0、1.8 m/s时截面3上的风速场。

|

| 图 9 不同送风速度下的风速场 Fig. 9 Wind velocity field at different air supply velocities |

| 图选项 |

由图 9中的风速场可以看出,由于送风口均匀分布在客舱两侧,因此客舱内气流流动是基本对称的。由顶棚送风口及侧壁送风口进入的气流由于附壁效应会沿着客舱壁流动,当流动到行李架下方时汇合,并一起向下流动,在这个区域内气流速度较大,大约为0.7 m/s。气流继续向下流动,由于座椅的阻拦,因此一部分气流遇到阻碍后反向向上流动,与向下流动的气流一起形成环流,而另一部分气流则沿着座椅向下流动,并逐渐从送风口流出。座椅附近的风速基本小于0.3 m/s,满足ASHARE的要求。

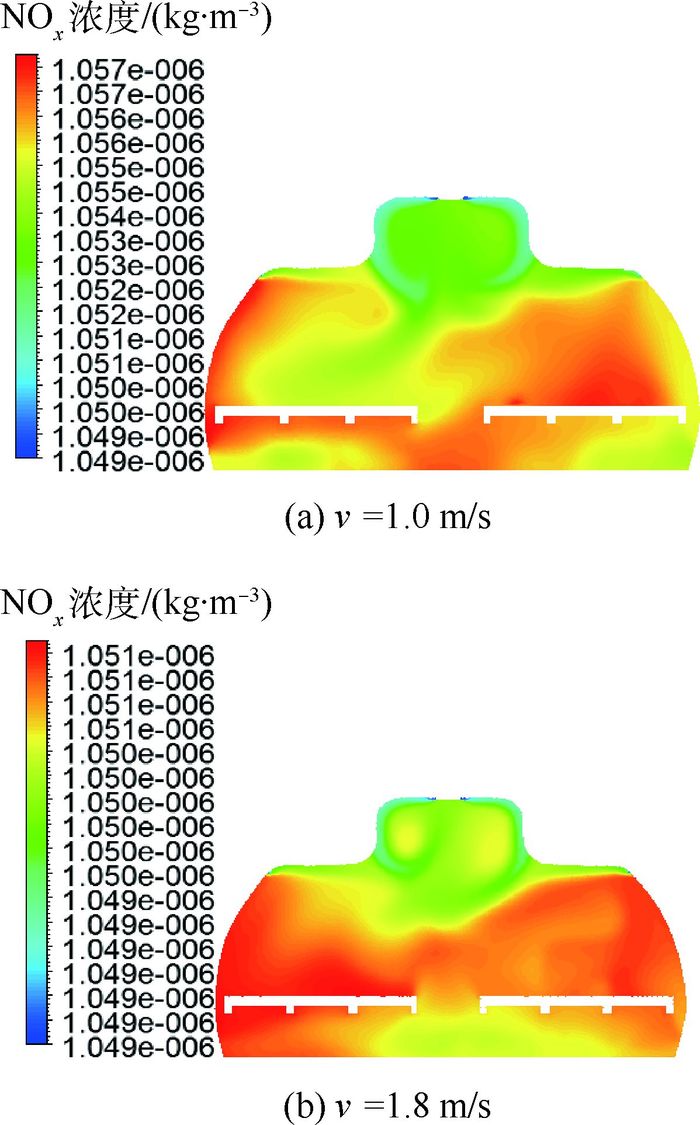

2.3 NOx浓度场仿真 由于机场附近的飞机车辆多的原因,在高峰时期,机场附近大气中的NOx的含量最高可达到4.52×10-7 kg/m3 [15],因此在送风口中设置NOx的浓度为4.0×10-7 kg/m3。

为分析不同送风速度下飞机客舱内的污染物浓度分布,数值模拟了不同送风速度下NOx的浓度场,图 10为顶棚送风口送风速度为1.0、1.8 m/s时截面3上的NOx浓度场。

|

| 图 10 不同送风速度下的NOx浓度场 Fig. 10 NOx concentration field at different air supply velocities |

| 图选项 |

由图 10可以看出,因为从顶棚送风口与侧壁送风口送风,所以客舱顶棚处的NOx的浓度相比较其他位置较低,NOx污染物主要集中在人体和座位附近,这是因为座椅和人体对空气的流通造成了一定的阻挡,造成了NOx污染物在人体和座位附近的积累,使得污染物浓度增大。

3 空气品质与送风速度的函数关系 3.1 ADPI及排污效率的函数拟合 气流的分布将影响整个客舱内的空气品质,进而影响着客舱内乘客的健康和舒适。建立ADPI、排污效率与空调送风速度之间的函数关系, 进而优化桥载空调的送风速度。

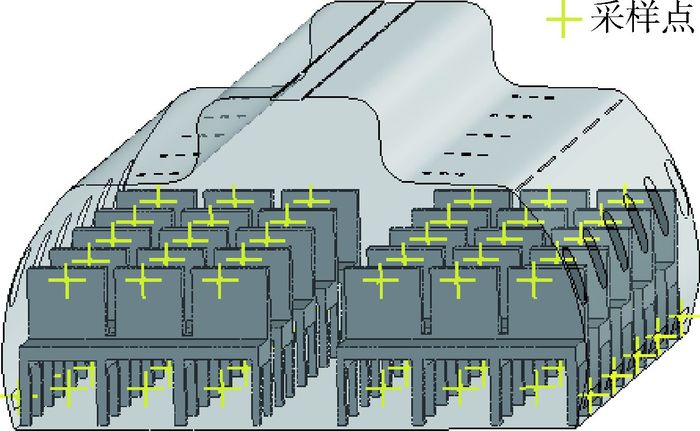

为了保证模拟精度,在飞机客舱内每个座椅的不同高度处共设置了70个采样点,采样点分布如图 11所示。这样设置的采样点均匀分布在客舱内。

|

| 图 11 采样点分布图 Fig. 11 Sample point distribution |

| 图选项 |

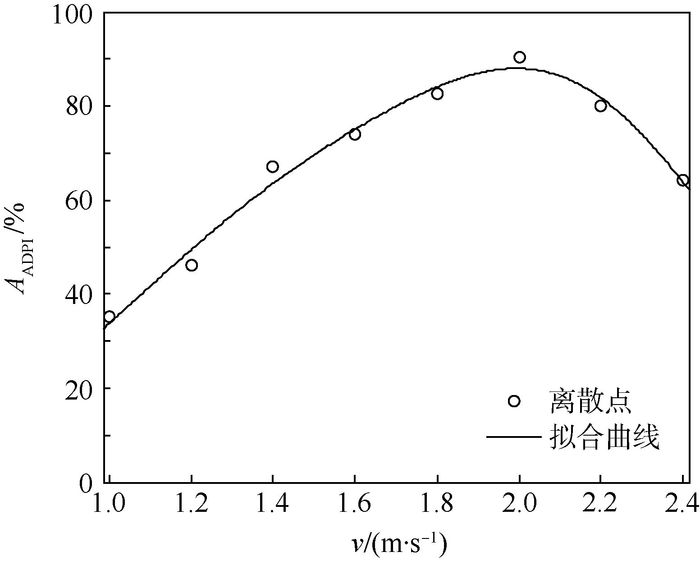

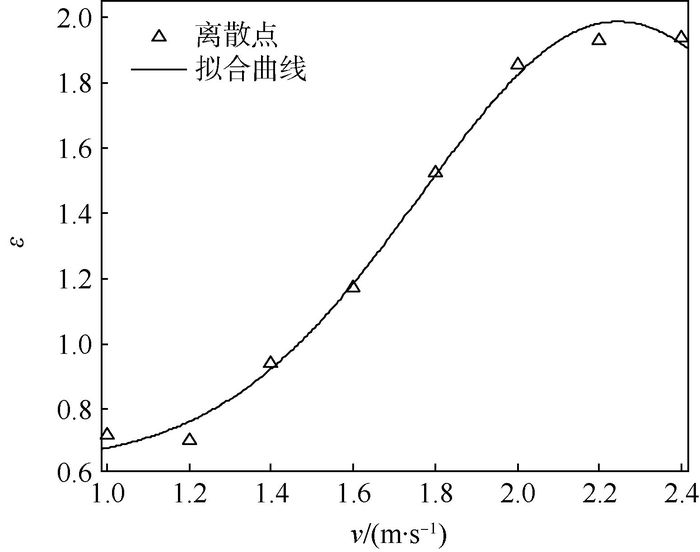

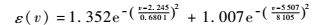

根据对不同送风速度的数值模拟结果,得到了不同送风速度下各个采样点处相应的温度值、送风速度值、NOx浓度值。根据ADPI的计算公式[15]及排污效率的计算公式[9],分别求出桥载空调不同送风速度下的ADPI的值AADPI及排污效率ε,如图 12、图 13中离散点所示。为了更直观地得到送风速度对AADPI及ε的影响,选用高斯拟合对离散点进行非线性拟合,得到拟合后的曲线如图 12、图 13中曲线所示。选用的高斯拟合方程分别为

|

| 图 12 AADPI-v非线性逼近结果图 Fig. 12 AADPI-v non-linear approximation result graph |

| 图选项 |

|

| 图 13 ε-v非线性逼近结果图 Fig. 13 ε-v non-linear approximation result graph |

| 图选项 |

| (5) |

| (6) |

从图 12中可知,随着送风速度的增大,AADPI值逐渐增加,送风速度约为2.0 m/s时,AADPI的值达到最大,当送风速度大于2.0 m/s的时候,AADPI的值开始减小。且送风速度大约在1.75~2.0 m/s范围内,AADPI≥80%,可知,在此范围内,乘客能够获得较好的热舒适性。

由图 13可知,随着送风速度的增加,排污效率整体上是逐渐增大的,说明送风速度越大排污效果越好,在送风速度1.2 m/s左右,排污效率稍微降低,是因为风速的增大带入更多的NOx污染物,且空气流动缓慢,造成NOx污染物出现一定的积累,当送风速度超过2.2 m/s时,排污效率基本不变,造成这一现象的原因是出风口的比例是一定的。

3.2 优化送风速度的确定 综合考虑不同送风速度对客舱内空气品质的影响,进而确定桥载空调的优化送风速度。本文中采用目标规划法构造评价函数,从而将多目标优化问题转化为单目标优化问题,通过单目标的求解方法求出最优解(最优送风速度)。

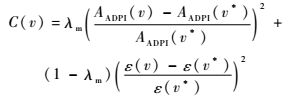

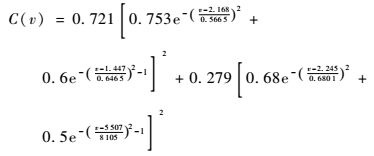

先分别求出AADPI(v)和ε(v)函数的最优值AADPI(v*)、ε(v*), 再引入加权因子λm,构成目标函数:

| (7) |

由于在本文中更注重客舱空气品质中的ADPI,所以通过统计分析取λm=0.721较为合适,其中AADPI(v*)=88.005 5%,ε(v*)=1.987 17,结合式(5)~式(7)得到目标函数为

| (8) |

对式(8)在区间v∈[1.0, 2.4] m/s上求目标函数最大值所对应的送风速度v=2.050 7 m/s,这个送风速度是在此评价函数中满足客舱空气品质的最优送风速度。该结论可为桥载空调的实际应用提供依据,使其有较好的节能减排效果。

4 结论 1) 实验证明本文用CFD方法所建立的波音737仿真模型有效可靠。

2) 基于客舱ADPI和排污效率,构建评价函数,得到桥载空调的优化送风速度,为桥载空调的节能控制提供依据。

参考文献

| [1] | 陈军. 桥载设备替代飞机APU的节能减排成效[J].节能与环保, 2012, 30(10): 54–56. CHEN J. Efficiency of energy saving and emission reduction of bridge load equipment instead of aircraft APU[J].Energy Conservation and Environmental Protection, 2012, 30(10): 54–56.(in Chinese) |

| [2] | AHMED M F, ESSANM E K.Numerical analysis and optimization of different ventilation systems for commercial aircraft cabins[C]//Proceedings of 2015 IEEE Aerospace Conference.Piscataway, NJ:IEEE Press, 2015:69-82. |

| [3] | ZHANG T F, LI P H, WANG S H. A personal air distribution system with air terminals embedded in chair armrests on commercial airplanes[J].Building and Environment, 2012, 47: 89–99.DOI:10.1016/j.buildenv.2011.04.035 |

| [4] | JAN F, MIROSLAV J. Impact of air distribution system on quality of ventilation in small aircraft cabin[J].Building and Environment, 2013, 67: 171–182. |

| [5] | ZHANG Z, ZHANG W, ZHAI Z Q, et al. Evalution of various turbulence models in predicting airflow and turbulence in enclosed environments by CFD, Part 2:Comparison with experimental data from literature[J].HVAC & R Research, 2007, 13(6): 871–886. |

| [6] | YAN W, ZHANG Y, SUN Y, et al. Experimental and CFD study of unsteady airborne pollutant transport within an aircraft cabin mock-up[J].Building and Environment, 2008, 44: 34–43. |

| [7] | AAKASH C R, CHEN Q Y. Simulations of ozone distributions in an aircraft cabin using computational fluid dynamics[J].Atmospheric Environment, 2012, 51(7): 348–357. |

| [8] | ZHANG Z, CHEN X, SAGNIK M, et al. Experimental and numerical investigation of airflow and contaminant transport in an airliner cabin mockup[J].Building and Environment, 2009, 44(1): 85–94.DOI:10.1016/j.buildenv.2008.01.012 |

| [9] | 黄衍, 段然, 李炳烨, 等. 飞机座舱个性送风下的气态污染物传播规律实例研究[J].应用力学学报, 2015, 32(4): 586–592. HUANG Y, DUAN R, LI B Y, et al. Simulation of contaminant transportation in aircraft cabin with partly gaspers on[J].Chinese Journal of Applied Mechanics, 2015, 32(4): 586–592.(in Chinese) |

| [10] | LIU W, WEN J Z, CHAO J Y, et al. Accurate and high-resolution boundary conditions and flow fields in the first-class cabin of an MD-82 commercial airline[J].Atmospheric Environment, 2012, 56(9): 33–44. |

| [11] | LI F, LIU J J, PEI J J, et al. Experimental study of gaseous and particulate contaminants distribution in an aircraft cabin[J].Atmospheric Environment, 2014, 85(3): 223–233. |

| [12] | ZHANG Y H, SUN Y G, WANG A J, et al. Experimental characterization of airflows in aircraft cabins, Part 2:Results and research recommendations[J].ASHRAE Transactions, 2005, 111(2): 53–59. |

| [13] | 沈海峰, 袁修干. 歼击机座舱空气流动和传热的数值模拟与实验[J].航空学报, 2009, 30(1): 30–39. SHEN H F, YUAN X G. Numerical simulation and experiment on air flow and heat transfer in fighter plane cockpit[J].Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2009, 30(1): 30–39.(in Chinese) |

| [14] | American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.Thermal environment condition for human occupancy:ANSI/ASHRAE Standard 55-2004[S].Atlanta:American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2004. |

| [15] | 林家泉, 梁小贝, 陈维兴, 等. A320飞机客舱热舒适性的数值模拟研究[J].流体机械, 2015, 44(5): 75–78. LIN J Q, LIANG X B, CHEN W X, et al. Numerical simulation study of the A320 aircraft cabin thermal comfort[J].Fluid Machinery, 2015, 44(5): 75–78.(in Chinese) |