,1,2, 李秀彬

,1,2, 李秀彬 ,1,2

,1,2Paradigm transformation in the study of man-land relations: From local thinking to global network thinking modes

TAN Minghong ,1,2, LI Xiubin

,1,2, LI Xiubin ,1,2

,1,2通讯作者:

收稿日期:2020-07-27修回日期:2021-04-19

| 基金资助: |

Received:2020-07-27Revised:2021-04-19

| Fund supported: |

作者简介 About authors

谈明洪(1970-), 男, 研究员, 博士生导师, 主要从事土地利用研究。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (1394KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

谈明洪, 李秀彬. 从本土到全球网络化的人地关系思维范式转型. 地理学报, 2021, 76(10): 2333-2342 doi:10.11821/dlxb202110001

TAN Minghong, LI Xiubin.

地理学的研究对象为人地关系地域系统,即人类活动与地理环境相互作用、相互耦合形成的一个个具有地域特色的系统。在农业社会,由于交通条件的限制、信息的闭塞,地域系统带有较强的封闭性。如1978年改革开放前,由于各方面条件的限制,中国乡村居民外出从事第二、三产业活动需要村集体(大队)审批,劳动力和资源的流动性差,“一方水土养育一方人”“靠山吃山、靠水吃水”是对那个时代人地关系的生动刻画。

随着科技的迅猛发展,国家/区域之间的人口流、物质流、能量流、信息流、服务流等快速增长,国家/区域间的联系和交流日益紧密,“地球村”“人类命运共同体”“全球变化”“经济全球化”和“远程连接/耦合”等新概念不断涌现,这表明我们进入了国家/区域之间相互关联、高度耦合的时代,人地关系发生了显著变化。在这样的背景下,如何看待人地关系这一地理学的研究对象呢?本文将从3个方面对此问题进行探索性回答:人地系统的变化特征、人地关系思维范式转型及其驱动机制以及思维范式转型的实现路径与现实意义。

1 人地系统的变化特征

地理学是关于人地关系地域系统的学科[1,2,3]。吴传钧认为:“对人地关系的认识,素来是地理学的研究核心,也是地理学理论研究的一项长期任务,始终贯彻在地理学的各个发展阶段”[4]。这里的“人”是指作为集体或集团的人,是社会人,而不是个体人;“地”最初是自然环境,后来为地理环境,地理环境的范围更广,其包含了人类自身影响下的环境[3, 5]。随着经济社会的发展,人地关系的要素和内容不断发生变化,其中最容易发生变化的是人。人地系统的变化大致可以分为3个阶段(图1)。① 第一阶段,人地系统是相对封闭的、孤立的。在原始社会或早期的农业社会,人地系统是相互独立的。一个区域的人甚至不知道另一个区域人的存在。② 第二阶段,不同人地系统间的相互作用得到加强。它们之间进行了物质、能量、服务和信息等方面的交流。在这个阶段,由于人口数量不足和技术发展水平较低,人类活动的范围相对较小,人地系统之间虽然有着各种各样的联系和交流,但是人地系统并未发生重叠。这个阶段对应着封建社会或农业社会。③ 第三阶段,人口数量、人的需求和人类活动的范围不断增长和扩大,人地系统的范围不断延展,并在空间上交叉和重叠。比如一个人在一个城市上班,却居住在另一个城市。人地系统之间的联系更加紧密、功能相互补充。在竞争和相互挤压中,一些人地系统发展较快,范围不断扩大,占据了其他人地系统。随着人类活动范围的不断扩大,全球发展成最大的人地系统,即所谓的“地球村”。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1人地系统的演化

注:A:封闭的、孤立的人地系统;B:不同人地系统之间进行人口迁移,以及物质、能量和信息的交流;C:不同人地系统之间相互交叉、相互重叠、相互挤压。

Fig. 1The evolution of the man-land system

在第三阶段,人地关系已经发生了很大的变化,已经不再是以前简单的“一人对一地(地域)”,变成了“一人多地”和“一地多人”。在这样的人地关系背景下,地域是开放的,不同地域相互挤压、重叠和交叉。如再以那种“一方水土养育一方人”的理念审视资源环境问题,就脱离了人地关系的现实。在区域规划和管理上,秉持这样的本土思维方式,规划和管理目标可能难以实现。

2 人地关系思维范式转型及其机制

库恩认为特定的科学共同体在从事科学研究时都遵循公认的范式。范式是从事某一学科的研究者群体所共同遵从的世界观和行为方式,是这些群体认识和解释世界的基本方式,主要体现在观察角度、基本假设、概念体系和研究方法等方面[6]。研究范式立足于世界观和认知体系等,就地理学来说,对于人地关系的认识经历了几个典型阶段:天命论、地理环境决定论、征服自然论、适应论、可持续发展理论等,相应地也形成了多种多样的研究范式,考虑人地系统不断开放这一背景,本文仅对下列思维范式进行阐述。2.1 本土思维

当前,中国部分人地关系研究体现了传统的人地关系思维范式,其基本理念为:基于本土思维的地域意识,人类活动不能超出当地的资源环境承载力。例如,中国多次制定了城市发展方针或战略,贯穿其中的主要思路是:严格控制大城市的人口规模。近年来,大城市的人口“天花板”(人口极限)提法也受到管理者和****们的重视。同样,一些地方规划也基于类似的理念,认为资源环境承载力估算是规划的前提和基础。很多科学研究的选题对资源环境承载力研究也很重视,把其列为科研计划的重点资助方向。这些研究和规划考虑问题的思路是着眼于本土思维或“地理环境决定论”。但是,正如前文所述,当今社会很难有一个封闭的地域系统,各种地理要素的流动对流入地和流出地的生态环境和社会经济等都会产生显著的影响。2.2 远程耦合

随着地理要素流动性增强,域外因素对当地系统产生了巨大影响[7],远程连接/耦合(Tele-Connection/Couple)的人地关系模式受到了更多的重视[8]。其实远程耦合的概念在地理学中由来已久,因为地理学不仅研究区域差异,同时非常重视不同区域间的联系[9]。区域差异既是联系的原因也是联系的结果[10],有差异才会促近交流,如同水位差、电压差、温度差、气压差一样,差距越大,交流可能越频繁,交流量可能越大。充分的交流也会强化区域差异。随着全球化的推进,各个地域的优势和特色不断得以巩固和加强,专业化协作和分工趋势更加明显,地域之间的交流也更加密切。由于获取数据、分析数据能力的不断增强,远程耦合研究的广度和深度不断拓展和加深[11]。根据人类参与的程度,远程耦合包括3个层次:自然系统的远程耦合(如大气环流、洋流、台风等)、人类活动的远程耦合(经济全球化)、人地系统的远程耦合(如碳排放等)[12]。人地系统的远程耦合综合了人类和自然因子的相互作用,也反映了地域系统之间的相互影响。另外,还有自然系统对人地系统的远程耦合,如北大西洋涛动(The North Atlantic Oscillation)和斯堪的拉维亚半岛的气候波动对东欧、西欧和北欧的小麦生产和植被状况产生了很大的影响[13],相反,人类活动也会对自然系统产生远程影响。当前,远程耦合研究被广泛应用于农业、旅游业等诸多方面。每个远程耦合系统应该包括发射、接受和溢出子系统,3个子系统相互作用,在耦合系统中的角色可能互换,发射子系统可能转化为接受子系统,反之亦然[12]。

2.3 全球网络化思维

随着远程耦合的广度和深度的不断加深,全球林林总总、层级不同的地域系统逐渐形成了一个相互依赖、相互耦合的地理网络。发达国家和发展中国家、大城市和小城市、城市和乡村都在网络中寻找自己的定位、优势,承担着各自的功能。如美国和英国的高科技产业(微软、戴尔、英特尔、Facebook)与金融服务业,日本、欧盟和中国的工业产品,巴西的大豆和牛肉[14],沙特和伊朗的石油等。每个区域都可能是全球地理网络上的一个点,一个地域系统的变化可能对多个地域系统(整个网络)产生影响。如网络上炒作的“中国禁运垃圾,西方一片狼藉”,这标题虽然有吸人眼球的嫌疑,但是中国垃圾禁运对世界影响之巨大显而易见。2.4 从本土思维到全球网络化思维的转型机制

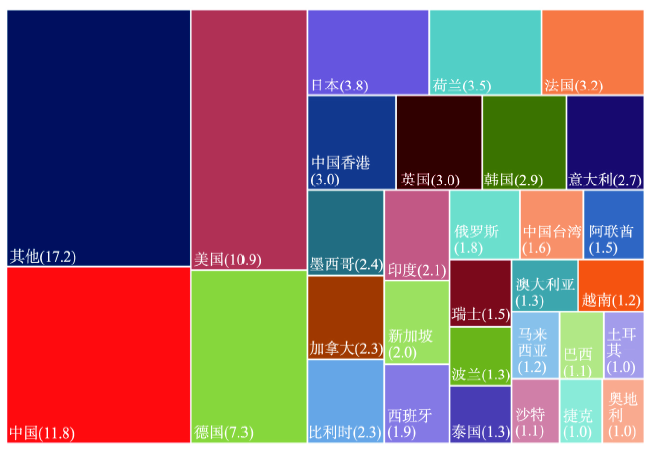

在从本土思维到全球网络化思维的转型过程中,有多重主体(地域系统)参与其中。本文简单列出3个层级的主体:区域/国家、城市、团体/组织(企业、政治团体、社会团体等),探讨它们之间的相互作用和耦合关系。2.4.1 区域/国家 在全球网络体系中,不同的国家/区域成了全球网络中的一个个节点,这些节点所起的作用有大有小,对外联系有强有弱。以全球商品贸易为例,各个国家/区域的商品贸易份额既同人口总量有关,也和这个国家/区域的开放程度、经济发展水平有关(图2)。2018年印度人口近13亿,其商品贸易占世界的份额仅为2.1%。日本的人口不到印度的1/10,但其份额占全球的3.8%,商品对外贸易量超过印度。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图22018年全球主要经济体商品贸易占比(%)

注:数据来源网址https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/miwi_e.htm[15]。

Fig. 2Economies by size of merchandise trade in 2018

2.4.2 城市 城市最初功能主要是军事防御和举行祭祀仪式等,随着商品贸易的发展,城市与周边区域之间的交流日益频繁,形成了自己的腹地。由于现代交通和信息技术(高速公路、高铁、飞机、互联网等)的迅速发展,城市之间的腹地日益模糊,城市与城市之间的联系也日益紧密。在全球网络中,各个城市也可以被看作网络的关键节点,这些节点相互影响、相互依托,形成一个全球城市体系[16,17]。在此体系中,不同城市担任着不同的功能,彼此相互联系、相互补充;很多国家和区域乃至全球的城市规模及其在城市系统中的位置可以用位序—规模法则来刻画[18,19]。根据其功能和影响,城市大体可分为世界城市、国际化城市、区域性城市和地方性城市。

2013年中国商品贸易总量已居世界第一位,很多城市已经成为全球贸易网络和人员交流的关键节点,如香港、上海、北京。在这样的背景下,在分析和解决城市发展所面临的问题时,应把问题放在网络节点上去考虑,多角度、多层次分析城市与其他城市或区域的关系,不能仅仅局限在城市范围内。

2.4.3 团体/组织 在团体/组织层次上,最为典型的就是企业。在企业发展过程中,小企业最初的生产和销售可能局限在一个城市,如麦当劳和肯德基都是从餐厅做起,最初的经营范围很小。由于企业业务的扩展,产品生产和销售的范围不断扩大,企业的产品销售到城市之外,甚至到其他区域/国家,成为跨国连锁餐厅。很多跨国企业为了开展全球业务,在世界各地设立数量众多的机构,这些机构也构成了网络节点,企业的影响遍及全球。如总部位于伦敦的汇丰银行在全球建立9700个机构,这些机构也是其服务全球的网络节点,全球成为其腹地[20]。类似地,华为技术有限公司(简称华为)也在拓展全球业务,其网站上有这样的介绍:“华为业务遍及170多个国家和地区,服务30多亿人口”,在全球很多地方设有华为的代表处,这些代表处构成了华为服务全球的网络。企业之间的关系可能更为复杂,既有层级关系、从属关系,也有合作和竞争关系。

上述3个层级主体之间也是相互作用、相互影响的。国家/区域是城市的腹地,城市是区域中人类活动最为强烈的、最具代表性的区域。一个区域和位于其中的城市联系紧密,成为不可分割的整体(城市—区域)[21,22]。自从20世纪90年代以来,城市—区域研究受到广泛的关注。企业常常位于城市中,一些矿产企业虽然位于城市之外,但是矿产企业的很多活动(如金融、产品流动、服务、信息)都离不开城市。

此外,不同国家/区域的多种主体也可能发生相互作用。比如一个国家/区域和另一个国家/区域的城市、团体/组织发生作用,如被美国限制的华为等中国企业,为多个国家建设网络基础设施;同样一个城市也可能和另一个城市的企业发生相互作用,这些作用都是相互交叉的(图3)。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3多重主体(地域系统)之间的相互作用。

注:图中的双箭头代表不同主体的相互作用。

Fig. 3Interactions between multiple agents (regional systems)

3 人地关系思维范式转型的实现路径和现实意义

3.1 以更广的视角去思考区域问题,定量表达域内外因子的影响

分析地域系统的演变或地域系统存在的问题,要准确评估域内外因素对地域系统的影响,这样有利于把握影响地域系统问题的内外因素,便于地域问题的解决。然而,域内外因素极其复杂,影响因素多种多样,不同因子之间很难比较。为了量化表达这种联系,一些新的概念、理念和方法不断涌现,如生态足迹、碳排放转移、虚拟水、虚拟土地、能值、土地置换等[8, 23]。生态足迹于20世纪90年代被提出,现已受到广泛关注。这个概念可以很好地表达人类活动影响的强度或范围,有****认为:“该理论从一个全新的角度来考虑人类社会经济发展与生态环境的关系,可能是全面分析人类对自然影响并用简单术语表示这种影响的最有效的工具之一”[24]。在评估中国澳门人类活动影响时,发现中国澳门2001年人均生态足迹为2.993 hm2,但是本地能够提供的仅为0.011 hm2,前者约为后者的272倍[25],这表明该城市人的活动强度及本地所能提供的资源当量,中国澳门的发展离不开外部资源的供给。如果在分析中国澳门的可持续发展时,仅从当地的生态承载力入手则舍本逐末。又如,近几年有关各国CO2排放权的争论非常激烈,作为全球排放量最大的国家,中国承担相应的减排责任似乎无可非议。可是根据一些****的计算,中国碳排放总量中的20%~30%,是与为美国、欧洲和其他国家提供的相关产品和服务有关[26]。因为中国是“世界工厂”,生产的产品并非完全由国内居民消费,生产过程中的部分碳排放责任应该由国外的消费者承担。因而“碳排放转移”这一概念被提出,强调应从国际贸易的角度理解“隐含碳排放责任”。

无论是生态足迹、虚拟水贸易,还是贸易隐含碳排放,这些概念与以往描述人地关系传统概念的不同之处,主要在于从人的需求角度出发,反映的是人的影响及人与人之间在资源环境消耗与影响上的不均衡。相比之下,这方面传统的概念如区域人口承载力、环境容量等,是从人地关系中地的方面出发的,反映的是地域的能力。新的概念强调的是:一些区域所承载的并不只是当地的人类活动,所需的资源也可能主要来自其他地方。而这一理念恰恰反映了经济日益全球化、人地关系在空间上日益错综复杂的现实世界[27]。

3.2 全球网络的研究方法

从全球角度来说,不同的地域系统已经形成了一个相互依赖、相互耦合的系统和地理网络。那么,在现实中如何表达这种相互依赖、相互耦合的关系呢?在已有的研究中,一些模型和方法被用来表达这样的网络关系,如多区域投入产出模型[28]、社会网络分析方法[29]、复杂网络理论[30]等。同时,虚拟水和生态足迹等概念在20世纪90年代初被提出以后,目前已形成较为完善的理论和方法体系。有****利用多区域投入产出模型和虚拟土地方法分析各国对虚拟土地的消耗量及进出口量。结果显示,在21世纪初,美国1/3的土地消费来自其他国家,这个比例在中国为25%,日本为92%,欧洲为50%;相反,巴西和阿根廷各有47%和88%的耕地产品销往国外。中国进口的虚拟土地主要来自美国、巴西和阿根廷,出口的虚拟土地主要输往欧洲、美国和日本[31]。因此,在分析这些国家和区域土地利用产品的供需关系时,应该把其放在网络中去考虑。在实践工作中,分析中国虚拟耕地的进出口时,不仅需要把握中国耕地产品的优势、不足和潜力,还要了解其他国家和区域耕地产品的优势、不足及潜力,这样才能准确把握进出口的趋势。如果中国减少来自美国的虚拟耕地就需要增加来自阿根廷、巴西或其他区域的虚拟耕地进口;只关注国内、中美之间的联系、或者只关注单向的联系都是不够的。基于以上讨论可知,全球各区域之间的联系日益紧密,已经到了你中有我、我中有你的状态。早在2011年中国就超过美国成为最多国家/区域的最大贸易伙伴,在思考中国发展和生态环境问题时,应把问题放在全球网络中去分析,充分评估网络中不同节点发生变化对中国相关问题的影响。

相反,本土思维的一个典型研究方向,就是区域承载力的估算。近年来,在中国正在制定的各级国土空间规划中,“资源环境承载力评价”成为空间规划的前提和基础。其被定义为:在一定发展阶段,基于当前的经济技术水平和生产生活方式,一定地域范围内资源环境要素能够支撑的农业生产、城镇建设等人类活动的最大规模。这一思路最终落脚在地区发展规划上,在实践操作中,通常简单地以人口规模作为控制指标。在中国针对承载力研究时,时常会关注两类承载力问题:农业承载力和城市承载力。

3.2.1 农业承载力 农业承载力研究一直是地理学家关注的重点。在特定技术水平条件下,农作物种植有很多限制因子,如气温、降水、光照等。从1949年中华人民共和国成立到1978年改革开放之前,粮食安全问题一直是社会经济发展中的焦点问题,农业承载力研究受到广泛关注,很多地理****对此做了富有成效的探讨。随着技术革新和地域系统开放程度的增加,农业承载力研究面临诸多问题:① 农业承载力研究的边界逐渐模糊。一个区域的粮食生产或农业产品不仅服务本区域,而且可能服务其他区域/国家[32],同样,其他区域的粮食也可能进入本区域;不同区域之间,粮食产品互通有无。② 农业产品的类型变得更为丰富多样,不仅仅是粮食,可能是花卉、蔬菜、水果,乃至农业旅游、农耕文明等,这些产品和服务可能主要用于对外贸易或为外地游客提供服务,而不仅仅用于本地消费者。③ 随着技术的发展,很多地区农业生产的限制因子被逐渐克服,农业生产潜力被“无限”挖掘。传统意义上很难被克服的限制因子,如气温、降水、光照等,在一些国家和区域也逐渐被克服,通过采用农业节水灌溉、温室大棚等技术。最为典型的就是以色列和荷兰农业的发展[33],荷兰位于51°N~54°N之间,热量、光照不足,国土面积约为4.2万km2,耕地面积仅为1.1万km2,然而,其已成为全球重要食品出口国。根据联合国粮农组织资料,2017年荷兰是世界上土豆和洋葱出口产值最高的国家,产值分别达到8.0亿美元和5.2亿美元。因此,由于农业地域系统边界的模糊,农产品生产日益多样化及技术的革新,一个区域农业结构升级,其农产品的价值或服务可能迅速增长,给农民带来巨大的利润。这样很难在较小的地域系统进行农业承载力评估,即使在一个国家的层次,农业承载力研究的意义也有所减弱。

3.2.2 城市承载力 城市化发展有其内在的规律。随着城市工作机会的增加,乡村人口大量进入城市。不仅如此,随着城市化进程的进一步推进,不同等级城市之间人口迁移现象也很明显。和小城市相比,大城市在城市运行成本、经济效益、文化和生活方式的多样化等方面有着小城市无法比拟的优势[34],因此,大城市或大都市区人口进一步集聚,如日本东京、英国伦敦、法国巴黎、韩国首尔等[35]。毫无疑问,随着城市人口增长和城市产业的聚集,城市本身无法提供城市居民生活和生产所需要的资源,如水资源、土地资源、能源等,这些资源很大一部分来自城市区域之外,如通过建设水库和抽取地下水为城市发展提供水资源。有些城市甚至通过工程建设引用其他流域的水资源来满足城市居民生产和生活的需要,如中国的南水北调、引黄济青、引滦入津等工程。另外,随着城市的发展,城市会产生很多环境问题,如大气污染、水污染等。面对此类问题,城市通常通过技术革新来解决,如产业结构升级、废弃物处理、资源循环利用和城市空间格局优化,而不是通过控制城市人口来解决。如英国伦敦早期的空气污染,随着产业结构的升级和技术革新得以解决,在这些污染问题得以解决的过程中,伦敦城市人口不是减少了,反而呈不断增长的趋势。因此,城市承载力很难用人口数量来表征,不应该人为制定人口红线,而应该遵循城市发展规律。在像中国这样的大国,城市人口的分布遵循位序—规模法则[18,19]。依据此法则,城市体系中最大城市的人口数量和这个国家城市总人口及城市数量的多少有关。在中国这样拥有近14亿人口的国家,城市人口总量大、城市数量众多,因此,最大城市的人口规模可能会很大。此外,一个国家最大人口规模的估算还应该放在世界城市体系中去考量,因为大城市是促进产业创新、参与国际市场竞争的重要平台。城市人口预测是城市规划的基础,只有进行较为准确的人口预测,才能对城市进行合理的规划和布局、才能制定出合理的预案。总之,中国大城市人口最大规模的问题值得我们深入思考。

综上所述,基于本土思维模式的资源环境承载力研究,在人地关系远程耦合和全球网络化思维的参照下需要重新审视。

4 结论

随着社会经济的发展,人地系统及其关键要素发生了巨大的变化。本文对人地系统的演化进行了梳理,对其演化阶段进行了简要划分,对人地关系思维范式转型及其现实意义进行了分析。主要结论如下:(1)人地系统的发展大体可以分为3个阶段:封闭的人地系统、开放的人地系统、相互重叠的人地系统。在此背景下,人地关系已经发生了很大的变化,已经从以前简单的“一(地域)人对一地(地域)”,变成了“一人多地”、“一地多人”和“多地多人”,那种“一方水土养育一方人”的思维方式存在很大的时代局限性,难以满足地理学人地关系研究的新要求。

(2)自20世纪90年代起,学界提出了虚拟水、生态足迹、贸易隐含碳排放、资源纽带关系及人地关系远程耦合等概念和方法,标志着人地关系研究从本土思维向全球网络化思维的范式转型。新范式对空间联系更为注重,本质是地理学“综合”传统的继承和发扬。

(3)依照新的理念和研究范式,传统的本土思维模式及建立在此模式上的相关研究主题应该受到重新审视。当前,区域承载力研究成为中国学界和管理部门的一个热点问题,在制定的各级国土空间规划中,“资源环境承载力评价”成为规划的前提和基础,这一思路落实到具体实践中,通常简单地以人口规模作为控制指标。在地域系统日益开放的背景下,资源环境承载力研究应该受到重新审视,在较小尺度的地域系统中尤其如此(如县级尺度)。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.2307/140646URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11821/xb201011001 [本文引用: 1]

Geographic System is fundamentally a complex system with properties (e.g. emergence, nonlinearity, feedbacks, self organization, path dependence, adaptation, and multiple scales) that cannot be explained through understanding the components parts individually. Complexity sciences, rising in the 1980s, has brought a new perspective for the paradigm transformation of geography. This paper briefly reviews the development of complexity sciences and the changing paradigm of geography. Then the performance, characteristics, and causes of complexity in geographic system are explained and analyzed thoroughly. Paradigms, including ontology, epistemology and methodology between classical geography and geography from the perspective of complexity sciences are compared. Six methods (i.e. soft computing, simulating, scaling, Geographic Information System, metaphor and meta-synthetic method) are summarized for the study of complexity in geographic system. In the end, the authors conclude that the paradigm transformation of geography from the perspective of complexity sciences lies in the formation of a new and innovative thinking, which is considered a beyond reductionism, holistic and pattern/process based generalized evolutionary thinking.

[本文引用: 1]

DOI:10.1038/ngeo810URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.landurbplan.2019.103616URL [本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.cosust.2019.05.004 [本文引用: 1]

The increasing global interconnectivity influencing land system change brings with it new challenges for land-system science. We evaluate whether recent land-system science (LSS) research into telecoupling provides a basis to set normative goals or priorities for addressing sustainability in coupled human-natural systems. We summarize the challenges for sustainability in an increasingly telecoupled world, particularly the coordination of multisited, multiscalar networks of public and private sector actors. Transnational flows of capital, commodities, energy, people, and waste often span multiple territorial jurisdictions. Thus, effective governance of such systems requires attention to collective decision-making and negotiation among governments, firms, land users, consumers, financial actors, and others.

URL [本文引用: 2]

DOI:10.1073/pnas.1503450112URL [本文引用: 1]

DOI:10.1038/ngeo810URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11821/dlxb202104007 [本文引用: 1]

Based on the data of 197 suppliers of iPhone components and parts in 2019, this paper builds multidimensional world city networks from the perspective of global value chains, integrating specialized cities with global functions and the high-class world cities into the same analytical framework, which enriches the research perspective of world city networks in the era of globalization to a certain extent. The purpose of this paper is to expand the research and investigation scope of the existing field of world city networks. By means of social network analysis (i.e. the analysis of centrality, connectedness and network cohesion), rank-size rule and community detection, we study the power and prestige, the overall topological structure, the community structure and influence mechanism of the city networks of R&D-oriented, production-oriented and OEM service-oriented types. The results show that: (1) All the world city networks are characterized by polycentricity and diversification, differentiation of nodes' status and dependence on external connections. The "star" nodes in the network coexist with high power and high prestige, and the power is generally higher than the prestige. (2) The network cohesion and rank of R&D-oriented cities are the highest, and the network tends to show a primate city distribution, and the growth of small group structure and the phenomenon of R&D clusters are obvious. The production-oriented network has the highest connectedness, and it tends to present a rank-size distribution and an equilibrium structure. Its network scale is large, but the ties of many nodes are sparse and decentralized; OEM service-oriented network has the highest relative centrality, and power and information are concentrated in a few city nodes. (3) The cluster characteristics of R&D-oriented city communities are most noticeable. Moreover, the network has significant long-distance knowledge spillover and cooperation behavior. Enterprises form specialized clusters in R&D-type cities through non-tradable interdependence, and obtain the benefits of localization economies and spatial integrated effects. The cluster tendency of production-oriented city communities are relatively obvious. Geographical proximity and spatial dependence are the main factors incubating community structure. Enterprises form generalized clusters through tradable interdependence to obtain the benefits of urbanization economies and distance attenuation effect. No obvious cluster network has been incubated in OEM serviced-oriented city communities. Polarization phenomenon of the inter-community is extremely significant, that is to say, the core city community in Taiwan, China, radiates to other low-level equilibrium communities, forming a radial community structure. Contract manufacturers seek the cities with low labor costs around the world to carry out standardized production, and realize full competition through scale economies, therefore, a scatter-type city network layout structure is formed.

[本文引用: 1]

DOI:10.1080/00420989550012960URL [本文引用: 2]

DOI:10.1016/0166-0462(79)90019-XURL [本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.gloenvcha.2013.04.006URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jclepro.2017.05.125URL [本文引用: 1]

DOI:10.1038/s41561-017-0004-5URL [本文引用: 1]

PMID:17438298 [本文引用: 1]

Humanity has just crossed a major landmark in its history with the majority of people now living in cities. Cities have long been known to be society's predominant engine of innovation and wealth creation, yet they are also its main source of crime, pollution, and disease. The inexorable trend toward urbanization worldwide presents an urgent challenge for developing a predictive, quantitative theory of urban organization and sustainable development. Here we present empirical evidence indicating that the processes relating urbanization to economic development and knowledge creation are very general, being shared by all cities belonging to the same urban system and sustained across different nations and times. Many diverse properties of cities from patent production and personal income to electrical cable length are shown to be power law functions of population size with scaling exponents, beta, that fall into distinct universality classes. Quantities reflecting wealth creation and innovation have beta approximately 1.2 >1 (increasing returns), whereas those accounting for infrastructure display beta approximately 0.8 <1 (economies of scale). We predict that the pace of social life in the city increases with population size, in quantitative agreement with data, and we discuss how cities are similar to, and differ from, biological organisms, for which beta<1. Finally, we explore possible consequences of these scaling relations by deriving growth equations, which quantify the dramatic difference between growth fueled by innovation versus that driven by economies of scale. This difference suggests that, as population grows, major innovation cycles must be generated at a continually accelerating rate to sustain growth and avoid stagnation or collapse.

DOI:10.11821/xb201012005 [本文引用: 1]

Over the process of rapid urbanization, how will massive rural-urban migrants be distributed in the cities with different sizes? It is one of key issues that we must face when we set out the strategies for socio-economic development at the country level. The United States is the largest developed country in the world. In 1910, the level of urbanization in the US had reached that of today's China. Based on the census data of the US, using the Rank-Size rule, this study analyzed the evolution of the urban system of the country in the 20<sup>th</sup> century, which may provide some implications for the development of the urban system in China and urban planning at the macro level. Results show that: between 1900 and 1970, the value of sloping index (q) presents a rising trend, which implies that the big cities grew more rapidly, compared with the small and medium-sized cities. And in the last 30 years of the 20<sup>th</sup> century, the cities developed more evenly. In China, during the process of rapid urbanization (1985-2000), urban population in small cities grew faster than that in big cities. Comparison of the urban systems of two countries shows that the large cities in China will have a big potential in terms of urban population growth.

[本文引用: 1]