,1,2, 买买提·沙吾提

,1,2, 买买提·沙吾提 ,1,2,3, 姚杰4, 古丽努尔·依沙克1,2

,1,2,3, 姚杰4, 古丽努尔·依沙克1,2Spatio-temporal changes of cotton production in China from 1950 to 2015

MA Chunyue ,1,2, Mamat Sawut

,1,2, Mamat Sawut ,1,2,3, YAO Jie4, Gulnur Isak1,2

,1,2,3, YAO Jie4, Gulnur Isak1,2通讯作者:

收稿日期:2019-05-7修回日期:2020-02-17网络出版日期:2020-08-25

| 基金资助: |

Received:2019-05-7Revised:2020-02-17Online:2020-08-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

马春玥(1993-), 女, 新疆乌鲁木齐人, 硕士生, 主要从事区域农业生产及农业遥感应用方面的研究。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (4412KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

马春玥, 买买提·沙吾提, 姚杰, 古丽努尔·依沙克. 1950—2015年中国棉花生产时空动态变化. 地理学报[J], 2020, 75(8): 1699-1710 doi:10.11821/dlxb202008010

MA Chunyue, Mamat Sawut, YAO Jie, Gulnur Isak.

1 引言

中国作为世界上棉花生产和原棉消费大国,目前棉花产量占世界的1/4,棉花消费量占世界的1/3,且棉花作为大田经济作物,在中国种植业中的产业链是最长的,商品率更是达到95%之高,因此棉花生产对中国乃至世界经济发展都至关重要[1]。受光、热、水和土壤等自然条件、栽培技术、机械化水平、生产成本、劳动生产率等诸多因素的影响[2,3],中国棉花生产重心不断向以新疆为主的西北内陆棉区移动。因此,明确中国棉花生产时空变化规律对促进棉花生产、消费和贸易平衡发展,保障国家粮棉安全,保证中国棉纺工业加速发展具有重要意义。中国棉花产业经过多年的发展,现已形成了长江流域棉区、黄河流域棉区和以新疆为主的西北内陆棉区三大棉区支撑的“三足鼎立”的新格局[4,5,6],呈现出西北内陆棉区持续扩张,黄河流域棉区和长江流域棉区不断缩减的特征[7],单产优势区主要分布在新疆[8]。在市场经济条件下,劳动生产率的地区差异对中国棉花生产格局的影响尤为突出[9]。自2002年起,中国的种植结构发生重大变化,造成棉花生产的区域性特征日益突出[10,11],除此之外的品种改良、良种补贴政策、气候变化以及效益变化也是导致棉花产业重新布局的直接原因[12,13,14]。近年来,中国棉花生产成本不断提高,但比较收益下降,导致棉花种植面积持续走低,未来棉花产业的发展应以规模化、机械化、信息化、智能化、服务社会化为方向[15]。棉花产业进一步发展将面临农业结构调整、种植区环境污染、水资源承载力及耕地后备资源开发等诸多问题,亟待总结过去几十年中国棉花生产的时空变化规律。因此,本文旨在基于全国棉花生产分布数据库,分析棉花产量、面积及单产的变化规律,并基于此进一步量化面积和单产对棉花产量的贡献度,以期为国家宏观层面的农业结构调整及粮棉安全保障提供科学依据。

2 数据与方法

2.1 数据来源

1950—2015年中国各市(地州)的棉花产量、种植面积及单产数据来自1949—2000年《中国棉花统计资料汇编》、1986—2016年《中国农村统计年鉴》、国家统计局以及全国各省的统计年鉴。综合所获得的1950—2015年中国各市(地州)棉花生产数据及66年间中国行政区域变化,整理获得一套包含全国351个市(地州)、31个省(直辖市)(不包括港澳台地区)、14个时间节点(1950—2015年,每5年一个节点)的棉花生产分布数据库,包含棉花产量、种植面积及单产。2.2 研究方法

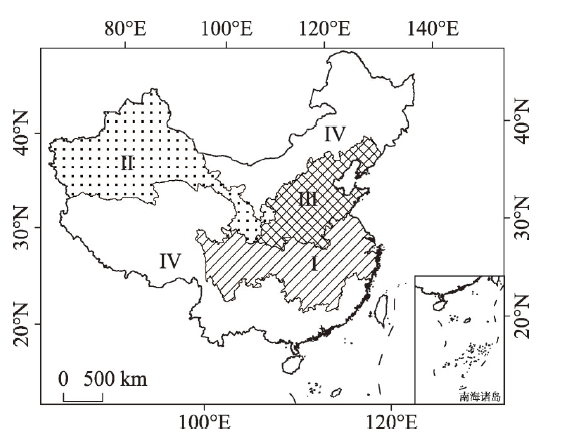

2.2.1 变异系数 为方便比较全国棉花面积、产量及单产在同一研究时期内发展差异程度及中国不同棉区(图1)棉花生产差距,使用变异系数来分析地区差距的发展变化趋势。变异系数能够消除因单位或平均数不同对多个指标变异程度的影响,是标准差与平均值的比[16]。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1中国棉花区划图

注:?、??、Ш和?V分别表示长江流域棉区、西北内陆棉区、黄河流域棉区及无棉区。

Fig. 1Regionalization of cotton cropping in China

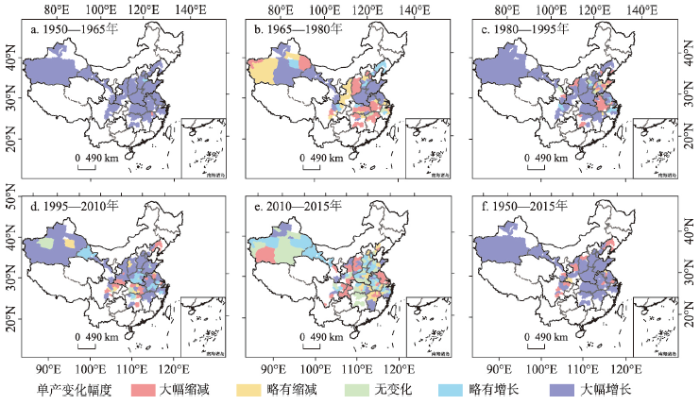

2.2.2 棉花面积、产量及单产变化强度 由于研究时间跨度大,本文将棉花生产分为1950—1965年、1965—1980年、1980—1995年、1995—2010年及2010—2015年5个阶段,并对5个阶段棉花产量、面积和单产进行空间分析。为便于讨论,将变化幅度分为大幅增长(大于20%)、略有增长(5%~20%)、无变化(-5%~5%)、略有缩减(-20%~-5%)、大幅缩减(小于-20%)5类[17]。

式中:RC表示指标变化幅度;S1是期初量;S2是期末量。

2.2.3 标准差椭圆与重心迁移 标准差椭圆(Standard Deviational Ellipse, SDE)是一种能准确揭示地理要素空间分布的整体性特征的有效空间统计方法,它从重心、分布方向和形状及密集性等多个角度反映地理要素的空间分布整体性特征及时空变化过程[18,19]。因此,本文基于全国各市(地州)的经纬度,以对应的棉花产量和面积作为权重,计算其空间分布的标准差椭圆和重心,并利用Haversine公式计算两点地表距离,具体计算公式见参考文献[20,21]。

2.2.4 贡献因素分解 棉花产量是棉花种植面积与单产的乘积,由面积和单产共同决定,因此可以将棉花产量的变化分解为面积贡献、单产贡献及面积单产共同贡献[22]。

式中:i为期初年;j为期末年;

3 结果与分析

3.1 棉花生产年际及分布变化规律

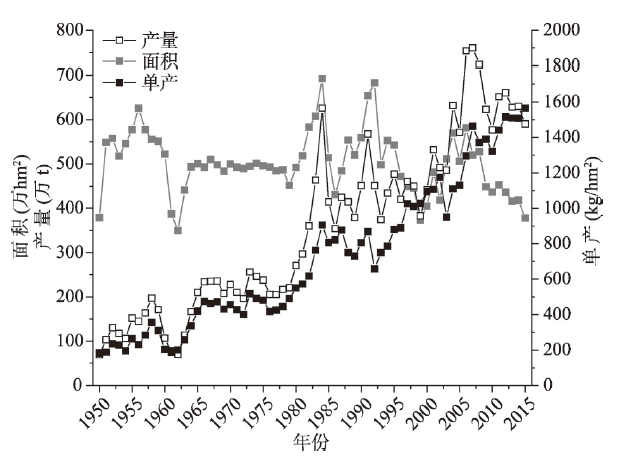

从图2反映的中国棉花产量、面积及单产的变化趋势来看,1950—1964年中国棉花面积波动剧烈,骤增(1951年)、骤降(1956—1962年)现象明显;1964—1977年棉花面积起伏平缓;1979—2015年起伏剧烈,经历了3次起落,峰值分别为1984、1992及2006年,其中第3次起伏(1999—2015年)时间最长,为16年,期间波动不断。产量和单产的变化趋势比较相似,但单产的变化幅度一直较小,1950—1976年产量和单产起伏步调基本一致,为波动上升期;1976—2015年产量波动剧烈,但比之期初,产量增加了385万t左右,单产相对产量的变化,则要平稳的多,总体呈上升趋势,期间有几次回落。总体来看,中国棉花面积1950—2015年间虽波动剧烈,但期末较之期初,面积无变化;产量和单产总体呈上升趋势,期末较之期初的变化量分别为521.44万t、1381.83 kg/hm2。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图21950—2015年中国棉花产量、面积及单产变化

Fig. 2Changes of cotton production, planting area, per unit area yield in China from 1950 to 2015

由表1可得,1950—2015年全国棉花面积、产量及单产的变异系数产量均为最大值,即3个指标中,产量的变化最不均匀,其变化幅度最大,表明全国各地区棉花产量差距大;面积的变异系数1950—1995年不断减小,1995—2015年不断增加,说明全国各地棉花面积差距先减小后增加;单产的变异系数为最小值(除1965年),说明比之产量和面积,全国单产变化趋势较为稳定。

Tab. 1

表1

表11950—2015年中国棉花产量、面积及单产的变异系数

Tab. 1

| 变异系数 | 1950年 | 1965年 | 1980年 | 1995年 | 2010年 | 2015年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 产量 | 1.82* | 1.70* | 1.50* | 1.38* | 1.88* | 3.02* |

| 面积 | 1.59 | 1.58 | 1.48 | 1.33 | 1.67 | 2.57 |

| 单产 | 0.54 | 1.63 | 1.23 | 0.83 | 0.40 | 0.83 |

新窗口打开|下载CSV

表2表明全国三大棉区中西北内陆棉区棉花产量、面积和单产的变异系数在1950—2015年间均为最大值,说明西北内陆棉区棉花面积、产量和单产变化幅度最大,年际波动最大,其中产量的变异系数最大,单产的变异系数最小,说明西北内陆棉区产量的年际波动最大,而单产的波动相对平稳;对于长江流域棉区和黄河流域棉区来说,单产的变异系数最大,面积的变异系数最小,说明单产的年际波动最大,而面积的波动较为平稳。

Tab. 2

表2

表21950—2015年不同棉区棉花生产的变异系数

Tab. 2

| 变异系数 | 长江流域棉区 | 黄河流域棉区 | 西北内陆棉区 |

|---|---|---|---|

| 产量 | 0.43 | 0.52 | 1.52* |

| 面积 | 0.20 | 0.24 | 1.10* |

| 单产 | 0.44 | 0.55 | 0.74* |

新窗口打开|下载CSV

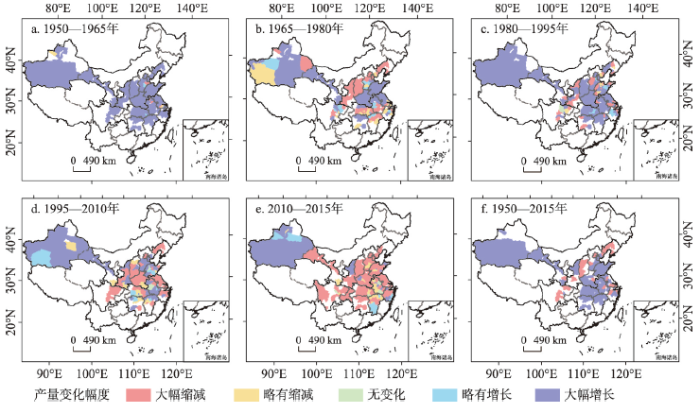

1950—2015年间全国近87%的植棉地区棉花产量增加(图3)。1950—1965年棉花产量大幅增长的地区达到全国植棉区域的96%;1965—1980年西北内陆棉区、黄河流域棉区南部及东部地区棉花产量增加,占全国植棉地区的54%左右;1980—1995年西北内陆棉区棉花产量持续增加,近24%的地区产量减少,零星分布在长江流域棉区和黄河流域棉区;1995—2010年和2010—2015年长江流域棉区和黄河流域棉区棉花产量进一步缩减,其中长江流域棉区棉花产量大幅缩减比例分别为53.33%、66.67%,黄河流域棉区为55.88%、79.69%。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图31950—2015年中国棉花产量变化幅度空间分布

Fig. 3Range of variation of cotton yields in China from 1950 to 2015

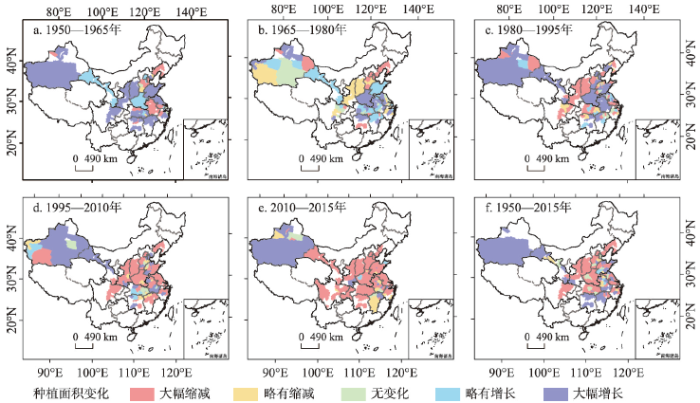

1950—2015年间长江流域棉区和黄河流域棉区分别有61.64%、83.82%的地区棉花面积减少,其中高度减少的比例分别为53.42%、73.53%,而西北内陆棉区有68.75%的地区高度增加(图4)。1950—1965年有近72%的植棉地区棉花面积增加,主要集中在西北内陆棉区、长江流域棉区中、南部及黄河流域棉区西南、东南部;1965—1980年约57%的地区棉花面积增加,但增速较上一阶段有所下降;1980—1995年50%以上的地区棉花面积增加,以西北内陆棉区为主;1995—2010年和2010—2015年分别有约65%、80%的地区棉花面积大幅缩减,主要集中长江流域棉区和黄河流域棉区。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图41950—2015年中国棉花种植面积变化空间分布

Fig. 4Change distribution of cotton planting area in China from 1950 to 2015

1950—2015年中国88.45%的植棉地区棉花单产增加(图5)。1950—1965年,三大棉区棉花单产增加,几乎达到全国植棉地区的100%,其中有98.71%的植棉地区单产变化表现为大幅增长;1965—1980年棉花单产增长区范围缩减,增长比例由1950—1965年的99.35%缩减到53.50%;1980—1995年单产增长区范围扩大,增长比例达到75.95%;1995—2010年,单产增长区比例为75%,与上一阶段比,基本不变,但增长速率有所减缓,大幅增长区域减少;2010—2015年单产增长比例缩减到45.73%,单产无变化区增多。

图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图51950—2015年中国棉花单产变化幅度空间分布

Fig. 5Range of variation of per unit area cotton yield in China from 1950 to 2015

1950—2015年中国棉花生产变化各阶段表现不一。总的来说,有近87%的植棉地区棉花产量增加,约63%的地区棉花面积减少,70%以上地区棉花单产增加(图3~图5)。长江流域棉区、西北内陆棉区和黄河流域棉区面积增长区范围都呈缩减趋势,增长比例分别由1950—1965年的61.64%、81.25%和73.53%下降至2010—2015年的10.71%、47.37%和6.53%,其中,黄河流域棉区棉花面积大幅缩减,增长比例下降最多,为61.78%,其次为长江流域棉区,为50.93%。三大棉区棉花产量和单产增加,但增长区范围缩减,长江流域棉区产量和单产由1950—1965年的91.78%和95.89%缩减为2010—2015年的15.48%和34.94%,黄河流域棉区产量和单产由1950—1965年的95.59%和97.06%缩减为2010—2015年的9.38%和49.21%,西北内陆棉区产量和单产由1950—1965年的81.25%和87.50%缩减为2010—2015年的63.16%和57.89%。就缩减幅度来看,西北内陆棉区缩减幅度最小,其棉花生产在全国中的主导地位日益增强。

3.2 棉花生产重心迁移规律

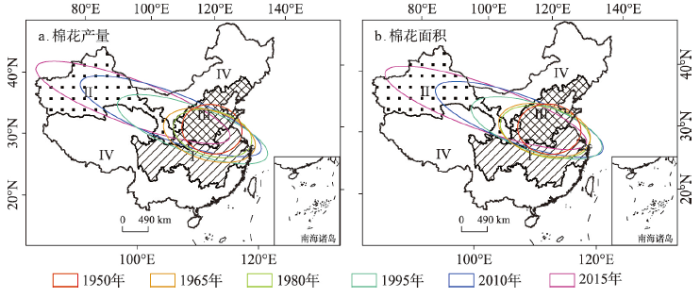

1950—2015年中国棉花产量(图6a)和面积(图6b)各时点的标准差椭圆延长轴向两端扩散,并且由中国东部逐渐向西北方向移动,表明中国棉花生产的空间分布由集中趋于分散。具体来看,1950年椭圆居于中国东部,黄河流域棉区的大部分及长江流域棉区东北部均包含在椭圆范围内;1965年椭圆仍以黄河流域棉区为主体,范围向西北和东南方向延伸;1980年椭圆范围缩小,图6a椭圆范围缩小程度高于图6b;1995年椭圆范围向西北方向延伸,仍以黄河流域为主体;2010年和2015年椭圆范围持续向西北方向延伸,但其主体区域转为西北内陆棉区。从椭圆扩张的范围和方向上来看,中国棉花生产的空间分布呈现出“东南—西北”的格局,其主产区由黄河流域棉区转为西北内陆棉区。图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图61950—2015年中国棉花产量和面积标准差椭圆对比

注:?、??、Ш和?V释义同

Fig. 6Comparison of standard deviation ellipse of cotton yields (a) and planting area (b) in China from 1950 to 2015

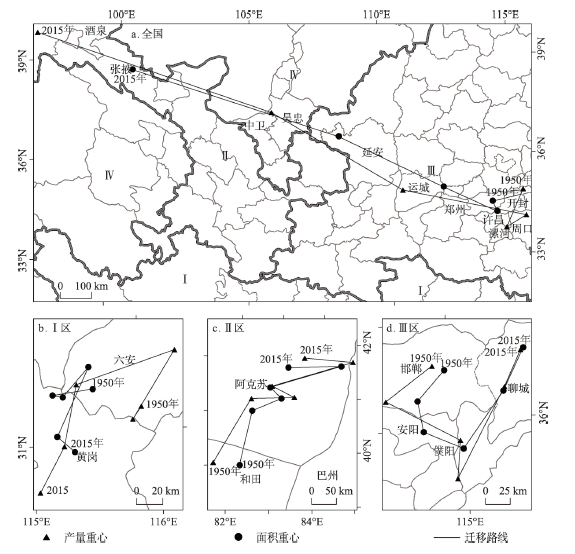

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图71950—2015年全国及各分区棉花产量和面积重心变化

注:?、??、Ш和?V释义同

Fig. 7Gravity movement of cotton yields and planting area at national level (a), I (b), II (c) and III (d) in China

中国棉花生产重心在1950—2015年间发生较大迁移,产量重心和面积重心都向西北方向移动,产量重心迁移幅度大于面积重心迁移,2010—2015年间产量和面积重心移动速度最大,分别达到159 km/a、140 km/a。三大棉区中西北内陆棉区面积和产量重心迁移幅度最大(图7)。产量重心由开封向西南方向移动135 km后到达郑州,后由郑州向东南方向迁移到郑州、许昌和开封交界处,最后延西北方向历经运城、延安后到达张掖,总迁移距离为1947 km,其中西北方向的迁移距离为1696 km;全国面积重心迁移轨迹与产量重心迁移略有不同,面积重心由黄河流域棉区的开封先向西南方向移动97 km到许昌、周口和漯河交界处,后向东北方向移动37 km到达周口,自周口开始向西北方向迁移,先后历经运城、吴忠和中卫交界处,后到达酒泉,1950—2015年间面积重心共移动1398 km,其中西北方向迁移距离为1265 km。从各棉区来看,1950—2015年间长江流域棉区面积和产量重心都由六安迁移到黄冈,总迁移距离分别为145 km和241 km;西北内陆棉区面积和产量重心由和田迁移到阿克苏,总迁移距离分别为468 km和558 km;黄河流域棉区面积和产量重心由邯郸起,先后历经安阳、濮阳最后迁至聊城,总迁移距离分别为238 km和330 km。

3.3 面积、单产对棉花产量的贡献

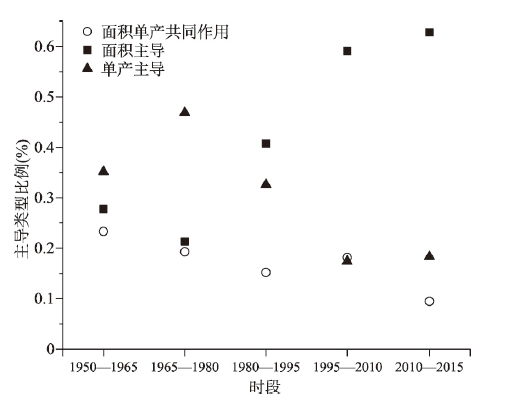

全国层面来看,1950—2015年越来越多的植棉地区棉花产量贡献由单产主导逐渐转变为面积主导(图8)。在种植棉花的市(地州)中,面积主导的地区比例由1950—1965年的27.8%增加至2010—2015年的62.8%;单产主导的地区比例则由1950—1965年的35.2%增加至1965—1980年的46.9%,后持续下降,1995—2010年达到最低17.4%,之后略有增加;面积单产共同作用的比例常年低于25%。1980年之前,单产主导的市(地州)数高于面积主导的市(地州)数,1980年后则呈现出相反的态势。图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8不同棉花产量贡献率主导类型地区比例

Fig. 8Proportions of contribution rates of dominant regions in different yields

三大棉区各阶段的产量贡献主导类型迥异。总体来看,研究时期内面积单产共同作用地区的比例均不超过30%,1995年以后三大棉区产量贡献的首要主导类型为面积主导型(表3)。长江流域棉区1950—1995年为单产主导,比例先增后降,1995年后转为面积主导;西北内陆棉区1950—2015年均表现为面积主导为主;黄河流域棉区的首要主导类型则由单产主导(1950—1980年)转为面积主导(1980—2015年),且比例逐渐增加。

Tab. 3

表3

表3各棉区不同阶段产量贡献率主导类型地区比例(%)

Tab. 3

| 时段 | 长江流域棉区 | 西北内陆棉区 | 黄河流域棉区 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 面积 | 单产 | 面积单产共同作用 | 面积 | 单产 | 面积单产共同作用 | 面积 | 单产 | 面积单产共同作用 | |||

| 1950—1965年 | 22.61 | 30.27 | 28.74 | 52.38 | 9.52 | 15.87 | 26.85 | 48.61 | 18.98 | ||

| 1965—1980年 | 18.77 | 46.74 | 16.86 | 34.92 | 26.98 | 19.05 | 20.37 | 52.78 | 22.22 | ||

| 1980—1995年 | 30.65 | 37.55 | 15.33 | 47.62 | 19.05 | 20.63 | 50.93 | 30.56 | 13.43 | ||

| 1995—2010年 | 55.56 | 19.16 | 16.86 | 61.90 | 9.52 | 26.98 | 62.04 | 17.13 | 17.13 | ||

| 2010—2015年 | 57.47 | 26.44 | 9.20 | 66.67 | 9.52 | 14.29 | 68.06 | 11.11 | 8.33 | ||

新窗口打开|下载CSV

4 结论与讨论

4.1 讨论

从研究结果来看,中国各时间段、各植棉地区棉花生产水平不一。就三大棉区来说,长江流域棉区和黄河流域棉区棉花种植面积缩减,而西北内陆棉区的种植面积、产量及单产都具优势,在全国中的主导地位日益增强,中国棉花种植业的重心迁移到了以新疆为主的西北内陆棉区,中国棉花主产区已从长江流域棉区、西北内陆棉区及黄河流域棉区“三足鼎立”演变为西北内陆棉区“一家独大”,与前人[7-8, 12]研究结果一致。不同之处在于,刘琰琰等[8]的研究是通过单产优势度指数、综合优势度指数分析了1997—1999年中国棉花生产比较优势状况,并无长期以来中国棉花生产的变化趋势及主产区演变轨迹。事实上,中国棉花生产重心自1980年以后就开始逐步向西北内陆棉区转移,这正是中国经济由计划经济体制向市场经济体制转变的时期[9]。建国初期,生产力亟待恢复,因此棉花及纺织品进出口发展缓慢,基本自给自足,国家采取鼓励生产的政策,棉花产量、面积及单产整体呈增长趋势,后经历3年(1959—1961年)自然灾害,棉花产量、面积及单产大幅下滑,1961年人民公社实行的“三级所有,队为基础”的政策以及1962年国务院发布的关于良种繁育的通知在一定程度上调动了农民的植棉积极性,棉花面积、产量及单产有所回升,并进入了一段较稳定发展的时期(1964—1977年)。1978年改革开放,联产承包责任制在中国各农村逐渐实行,极大地调动了农民的积极性,棉花良种种植面积达到80%,地膜也逐渐普及,促进了产量和单产的提高,中国棉花进入了快速发展的时期。1984年全国棉花面积达到692万hm2,生产重心已经开始逐步向西北内陆棉区迁移,但之后国家对棉花面积开始有计划地调减,1986年全国棉花面积缩减到431万hm2之后开始回升,在1992年达到684万hm2,但该年棉铃虫大面积爆发导致大幅减产,此后棉花面积又开始下滑,期间棉花产量和单产忽高忽低。20世纪90年代新疆“一黑一白”战略开始实施,使得以新疆为主的西北内陆棉区的主导地位进一步加强。2001年下半年后棉花流通体制开始走向市场,同年中国加入世贸组织,纺织品大量出口带动棉花生产快速发展,但2000—2005年和2008—2011年棉花进口量的骤增及2005—2008年和2011—2015年的骤降,加上棉花价格受2008年金融危机影响波动幅度较大,最终导致棉花面积、产量及单产起伏不定。2014年棉花价格补贴政策试点新疆,至此,西北内陆棉区的主导地位得到进一步稳固。在市场经济大背景下,棉花的市场竞争表现为价格竞争,但究其根本是生产成本的竞争,而土地、资本及劳动力等决定了生产成本。地域差异限制了棉花机械化水平的发展,新疆棉田规模大,适合大面积机械作业,2012年新疆兵团的机械化水平达到了80.6%,地方则为70.1%,远大于长江流域棉区(10%)和黄河流域棉区(25%)[15]。除此之外政策、社会供求关系、比较收益、自然条件等多重因素对棉花生产的综合作用亦不容忽视[23,24]。全球种植棉花的国家有80多个,从事棉花进出口贸易的有150多个,每年的经济产值高达5000亿美元[25]。受发达国家的“再工业化”方针和周边印度、巴基斯坦等国加工成本低优势的影响,中国纺织行业受到了冲击,面临优化升级;其次,据统计,2014年棉花用工成本300元/hm2,相比小麦、水稻存在高成本、低效益的现象;再者,近年来中国气候变化异常,旱涝交替对棉田产生威胁,导致减产,灾害及病虫害时有发生,致使棉花品质下降。大多研究都从上述原因入手进行驱动因素分析,然而,本研究的驱动因素分析是从棉花面积和单产出发,分析其对棉花产量的贡献,因为以上种种原因究其根本是通过影响棉花生产结构、面积及单产进而影响棉花生产格局,最终的研究结果表明中国棉花产量贡献由单产主导逐渐转变为面积主导,与中国水稻生产贡献因素一致[26],与中国粮食生产不同,粮食增产以面积扩张为主,单产增加为辅[22]。对三大棉区而言,长江流域棉区和黄河流域棉区棉花产量贡献因素亦是由单产主导转为面积主导,西北内陆棉区与其不同,一直为面积主导,单产贡献所占比例不大,暗示了单产的提升已到达瓶颈。棉花面积变化是棉花产量变化的主要原因,进而显示出政策对稳定棉花种植面积的重要作用,因此,稳定棉花种植面积是稳定棉花产量的前提。

4.2 结论

(1)1950—2015年间中国棉花面积变化主要经历了5个阶段,首先是剧烈波动期(1950—1964年),期间波动虽剧烈,但期末较之期初,面积基本不变;然后进入平稳发展期(1964—1977年);1977年后经历3次起落,2015年与1950年基本持平。产量和单产变化趋势相似,总体呈上升趋势,1950—2015年产量增加521.44万t,单产增加1381.83 kg/hm2。(2)全国各植棉地区间的棉花产量差距不断增大,面积差距先减小后增大,单产变化趋势稳定。三大棉区中,西北内陆棉区棉花生产年际波动最大,其中波动最大的指标是产量;长江流域棉区和黄河流域棉区棉花生产的3个指标中,单产的年际波动最大,面积变化相对平稳。

(3)1950—2015年中国有近87%的植棉地区棉花产量增加,约63%的植棉区棉花面积减少,70%以上的植棉区棉花单产增加。西北内陆棉区是中国棉花面积增加的主力棉区。三大棉区棉花产量和单产自1950年起不断增加,但增长速率持续减小,但就缩减幅度来看,西北内陆棉区缩减幅度最小,其棉花生产在全国中的主导地位日益增强。

(4)1950—2015年中国棉花面积和产量各时点的标准差椭圆由中国东部逐渐向西北方向移动且延长轴方向扩散,即中国棉花生产的空间分布由集中趋于分散,形成“东南—西北”的格局,其主产区由黄河流域棉区转为西北内陆棉区。中国棉花产量重心和面积重心均向西北方向移动,总移动距离分别为1947 km和1398 km,其中产量和面积重心移动速度最大的时间段为2010—2015年,分别达到159 km/a和140 km/a;三大棉区中西北内陆棉区产量和面积重心迁移幅度最大,重心由和田迁至阿克苏,长江流域棉区产量和面积重心由六安迁至黄冈,黄河流域棉区则由邯郸迁至聊城。

(5)1950—2015年中国棉花产量贡献由单产主导逐渐转变为面积主导。三大棉区中,长江流域棉区和黄河流域棉区棉花产量变化的首要因素由单产逐渐转为面积,西北内陆棉区则一直为面积主导。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1111/gean.2002.34.issue-2URL [本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2016.22.001URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]