, 刘家明

, 刘家明 , 桑子文

, 桑子文Characteristic and contribution factors of different types of ethnic cultural resources: A case study of Gesar cultural and ecological protection experiment area

ZHUHe , LIUJiaming

, LIUJiaming , SANGZiwen

, SANGZiwen通讯作者:

收稿日期:2016-07-12

修回日期:2017-02-25

网络出版日期:2017-06-25

版权声明:2017《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (3185KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

自然是文化产生的土壤,文化的生成与发展不可脱离地理环境,它们之间相互影响、相互作用[1]。对于“文化生态”的研究是文化地理学研究中的重要课题,近年来逐渐成为文化地理****的研究重点之一[2-3]。文化生态以发掘环境和文化的作用与反作用为核心[4],是“自然—社会—经济”的复合系统,反映文化系统与生态环境系统的耦合[5]。文化生态研究在环境决定论、或然论和适应论3种典型文化地理学代表理论的影响[6]下诞生和发展,最早由斯图尔德提出,探究具有地域性差异的特殊文化特征及文化模式的来源[7],后逐渐与人类学、生态学、地理学、哲学等学科结合,衍生出众多研究命题[8]。基于地理视角,文化生态依托“地方”概念,探讨文化和区域的层间关系,分析地理环境对文化形成发展的影响和文化对自然环境的反作用[9],重视文化群落和其所在的自然、社会环境形成的有机统一体[10]。而其中“民族文化生态”着眼于民族文化与生态环境的依赖关系和相互作用,是文化生态的重要议题[11]和文化地理****研究的重要方向[12]。目前,国内外民族文化生态研究主要集中在族群适应环境的过程中形成的一系列生产生活方式和行为习惯[13-15]、独特的环境认知观念[16-17]、自然资源管理体系[18-20]、民族聚落及文化景观形成[21-22],以及族群文化对于生态环境的影响[23-24]、民族文化生态保护[11, 25-26]和可持续化利用[27-28]等方面,以马克思唯物主义为指导,从整体性、关联性、互动性和平衡性的立场出发,探究文化、自然、社会、族群的各种变量交互作用,寻求不同民族文化发展的特殊形貌和模式。文化生态学强调文化资源的稀缺性和整合利用价值,而专家****在民族文化资源的定义分类上尚无定论,故在文化资源和自然环境关系探究上,现有成果多将文化资源等同于文化进行研究,这在一定程度上背离了资源的特征和属性。文化资源是民族文化的表征和载体,基于定量化的研究方法对于民族文化资源进行梳理分析,探讨文化资源与自然环境的关系,在掌握文化资源存续现状,推动文化资源的传承与活化,促进文化生态多样性的保护发展,维护文化生态系统的平衡和完整等方面具有重要意义。青藏高原有“世界屋脊”和“地球第三极”之称,是亚洲几条重要江河的发源地,也是中国重要的生态安全屏障[29],对周边地区的自然环境和人类活动产生着非常深刻的影响[30]。青藏高原是西藏文化区的核心地带,在这一生态环境敏感脆弱的地区,产生了独特的民族文化活动和文化现象。

格萨尔文化发源于青藏高原,覆盖三江源地区、横断山脉地区、藏北草原、阿里高原和拉达克地区,主要受众为以藏族为主,以及蒙古族、土族、裕固族、纳西族、普米族等高原地区的少数民族,形成了一个独特的形式文化区[31]。《格萨(斯)尔》也叫《格萨尔王传》是世界上最长的一部史诗,也是世界上最著名的活态传承史诗,堪称人类伟大的口头表达艺术生动鲜活的样本。《格萨(斯)尔》在藏族古代历史、诗歌和谚语等民间文学的丰厚基础上产生和发展起来的,是藏族宗教信仰、本土知识、民间智慧、族群记忆、母语表达和文化认同的重要载体。同时,它是唐卡、藏戏、弹唱等传统民间艺术创作的灵感源泉,也是现代艺术形式的源头活水,代表着古代藏族文化的最高成就。《格萨(斯)尔》史诗的文类性质已经超出了一个叙事文类的范畴,甚至超出了民间文学或民俗学的范畴,彰显出了其作为传统文化的宝库、民族的百科全书以及一个民族“精神标本的展览馆”的内涵①(①援引中国向联合国教科文组织提交的《格萨(斯)尔》申报人类非遗名录的申报材料。)。2009年9月,“格萨尔史诗传统”(Gesar Epic Tradition)被列入联合国教科文组织《人类口语和非物质文化遗产代表作名录》。格萨尔文化作为藏族文化的思想精髓,不仅存在于《格萨(斯)尔》史诗这一文学作品中,而且早与当地群众生活水乳交融,是具有民俗、语言、宗教、图像、音乐、历史、雕刻等多重因素的文化体,同时承担着一定的政治功能、文化功能、教育功能、娱乐功能和经济功能[32]。

格萨尔文化的独特性和神奇性引起了全世界****长久广泛的关注和研究,并形成了“格萨尔学”。格萨尔学作为一门学科,是在以文学和史诗学的理论阐释《格萨(斯)尔》的基础上,结合自然历史文化背景,分析研究《格萨(斯)尔》及相关文化的产生、形成、发展、演变、流传及分布,目前多以文化和历史研究为主,缺少对于格萨尔文化资源的定量分析,尤其在空间分布特征及成因驱动等方面成果匮乏。

青海果洛藏族自治州(简称果洛),地处黄河源头、青藏高原腹地,是史诗《格萨(斯)尔》流传千年万里的源头,是全国格萨尔文化资源最富集、表现形式最独特、本真性保持最完整、影响力最广泛的地区之一,享有“格萨尔故乡”的美誉。20世纪80年代以来,随着牧区生活方式的变迁,交通条件的改善,信息技术的发展,格萨尔文化生态日益受到外部文化的冲击,也在不断消弭格萨尔文化的传承活力。2014年,格萨尔文化(果洛)国家级生态保护实验区(区域范围为果洛全境)正式挂牌成立,旨在以“自然—经济—社会”三位一体的文化生态环境为依托,通过采取有效的保护措施,修复非物质文化遗产和与之相互依存的物质文化遗产,及与人们的生活生产紧密相关,与自然、经济和社会环境和谐共处的生态环境,从而实现非物质文化遗产与物质文化遗产的整体性保护。格萨尔文化(果洛)生态保护实验区的确立是格萨尔文化整体保护的重要标志,也是整个格萨尔文化传播区域在文化生态保护方面的起步区和示范区。

结合以上分析,本文基于文化生态的研究视角,从文化资源的定义和分类研究入手,依托“格学”的相关研究基础,明确格萨尔文化资源的定义,并建立格萨尔文化资源的分类体系,以果洛藏族自治州作为研究案例区,采用多种空间分析方法,研究格萨尔文化资源的空间分布特征及地理因素影响,识别重点文化生态保护空间,从而掌握格萨尔文化资源的存续现状和特点,通过探索性的定量化分析,度量民族文化和生态环境的关系,探讨民族文化与地理环境要素之间的相互作用,反映文化生态保护实验区独特的人地关系,为格萨尔文化的研究提供新方向,对于保护《格萨(斯)尔》这一人类非物质文化遗产及其赖以生存的文化生态空间有着重要的参考价值。

2 格萨尔文化资源的界定与分类

2.1 格萨尔文化资源的界定

“文化”是一个复杂的概念,也是人类社会中最复杂的现象之一。对于文化的理解和定义历来众说纷纭,仅克罗伯和克拉克洪在年合著的《文化,关于概念和定义的检讨》一书中就罗列了至少164种1871-1951年间出现的关于文化的定义[33]。在学术研究层面,爱德华·泰勒最早提出了文化的概念,他认为“文化或文明是一个复杂的整体,包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及其他人类作为社会成员而获得的一切能力和习惯”[34]。此后,斯莫尔(1905年)、帕克和伯吉斯(1921年)、威利(1929年)、亨廷顿(1949年)等****分别从心理、历史、结构和行为等方面对提出了较为典型的文化定义。由于研究视角、层次、范围等不同,文化的定义存在很大差异,文化的范畴可以从不同角度去理解和说明,研究中需要把文化放在相应学科的理论体系中认识才能确定当下理解的文化范围。就本文而言,本文从文化生态的研究视角出发,借鉴林顿和曹诗图等****的相关定义,认为文化是人化的,是个体(群体)与社会环境之间长期相互作用而形成的活动和产品,具有功能性和有效性[35-36]。文化资源有别于文化,对于文化资源的界定同样存在争议:Keitumetse认为文化资源是一切关于社会和人的有形和无形资源的总称[37];丹增提出人类发展进程中所创造的一切含有文化意味的文明成果和承载了一定文化意义的活动、物体、事件、人物及地点等,都是某种形式的文化资源[38];严荔指出文化资源是指人们从事文化生产活动时所利用的、具有文化利用特征和内涵的各类资源[39];贾松青界定文化资源为一种以人为载体的可感知的物质化、符号化的形式存在,或是思想化、智力化、想象性的形式存在[40]。

以上定义虽不尽相同,但都强调了文化资源以人为核心的特征并具有功能性和价值性。本文认为,作为资源的一种,文化资源更强调其资源的属性,经济学中认为“资源”是一切可被人类开发和利用的物质、能量和信息的总称。文化资源以人或人的行为、意识为核心,包含物质性和非物质性形态,具有稀缺性和价值性,一般可量化和可评估。

格萨尔文化则是以《格萨(斯)尔》史诗本身和相关吟游艺人说唱为核心,以与格萨尔文化相适应的其他派生性文化为外延,包含与《格萨(斯)尔》有关的民间故事、遗迹、遗物、民俗活动等文化要素的格萨尔文化系统[41]。结合文化资源的含义,格萨尔文化资源是格萨尔文化的载体,具有文化资源的功能价值、经济价值、个性价值和存续价值,包含反映《格萨(斯)尔》及相关文化的人物、故事、风俗、信仰的遗迹、遗址、风物、场所、表演者、传承人等。

2.2 格萨尔文化资源的分类

由于文化资源概念的泛化和标准的多样化,对于文化资源的分类,学界尚未形成统一认识。一般来讲,根据文化的主题性,可以分为历史文化资源、民族文化资源、宗教文化资源、地域文化资源等[42];根据文化的表现形态,可分为物质形态、精神形态、文化技能、文化能力等[43];根据文化的存在形式,可以分为有形资源和无形资源[44];根据资源的性质,可以分为自然文化资源和社会文化资源[45];根据文化的产业经济价值,可以分为历史遗迹、自然景观、特征物象和人文活动[46];根据文化的结构特征,可以分为文化人(团体)、文化机构、文化设施、文化生活、文化遗产[47]等。基于上文对格萨尔文化及格萨尔文化资源的界定,并根据格萨尔文化资源的存在结构,参考向勇等[48]的分类方法,本文将格萨尔文化资源分为文化人(团体)、文化场所、文化遗存、文化活动4大类,11个亚类和60个子类(表1)。

Tab. 1

表1

表1格萨尔文化资源分类

Tab. 1The classification of Gesar cultural resources

| 大类 | 亚类 | 亚类界限 | 子类 |

|---|---|---|---|

| A文化人(团体) | AA格萨尔艺人 | 在格萨尔非物质文化遗产相关领域内具有专业技能的非物质文化遗产传承人 | AAA史诗说唱传承人(《格萨(斯)尔》说唱、吟诵);AAB其他民间文学传承人(阿尼玛卿传说、年宝玉则传说、三果洛传说等);AAC传统舞蹈传承人(格萨尔金刚舞、藏式舞蹈);AAD传统曲艺音乐传承人(藏戏、马背藏戏、龙头琴弹唱、藏族民歌、嘛呢调、藏族传统笛子等);AAE传统体育、游艺与杂技传承人(赛马、藏族摔跤、羊皮袋游泳、赛牦牛、抱沙袋等);AAF传统手工艺技艺传承人(唐卡、藏靴、石刻工艺、编制技艺、藏戏道具制作、酥油雕刻、藏香制作、纺织、雕刻、藏式碉楼营造技艺等);AAG传统美术传承人(藏文书法、绘画、格萨尔水彩画、琼布石迟字体等);AAH传统医学传承人(伏藏堪藏医术、传统藏医、传统藏药制作等);AAI其他格萨尔文化非物质文化遗产传承人 |

| AB格萨尔艺术表演团体 | 主要是格萨尔文化体系内,表演《格萨(斯)尔》史诗相关剧目的表演团体 | ABA格萨尔史诗说唱表演团体;ABB格萨尔藏戏表演团体;ABC其他格萨尔表演团体 | |

| AC研究人员 | 对格萨尔文化进行研究的****和专家 | ACA编制内研究人员;ACB民间研究**** | |

| B文化场所 | BA展陈场所 | 展示格萨尔文化相关文物、遗存遗迹和相关文化艺术作品的展示机构 | BAA格萨尔文化博物馆、展览馆;BAB格萨尔文化艺术馆、文化馆;BAC格萨尔文化活动中心;BAD格萨尔文化产业园;BAE其他格萨尔文化展陈场所 |

| BB传习场所 | 《格萨(斯)尔》史诗说唱及其他相关非物质文化遗产项目传习的特定场所 | BBA传习基地;BBB传习所;BBC传习点;BBD其他格萨尔文化传习场所 | |

| BC研究机构 | 研究格萨尔文化的学术科研机构 | BCA政府研究机构;BCB民间研究机构;BCC挂牌机构 | |

| C文化遗存 | CA格萨尔文化遗址 | 与格萨尔文化相关的建筑、墓葬、壁画、岩画、煨桑台等不可移动的文物及重要历史事件发生场所 | CAA古代建筑与工程;CAB活动地遗址;CAC军事遗址及古战场;CAD祭祀与宗教活动场所;CAE墓葬、陵寝CAF交通遗迹;CAG人文艺术遗址;CAH历史事件发生地;CAI其他格萨尔文化遗迹 |

| CB格萨尔文化风物遗迹 | 在格萨尔文化中具有重要地位的自然景观(物)、自然资源 | CBA山岳、丘陵;CBB洞穴;CBC河段;CBD湖泊、潭池;CBE瀑布;CBF温泉;CBG山石、群石;CBH独特地形地貌;CBI其他自然景观、资源 | |

| CC格萨尔文化文物 | 特指与《格萨(斯)尔》息息相关的法器、兵器、书籍、钱币、佛像、马器、陶器等可移动的文物 | CCA生产用具;CCB生活用品;CCC文化艺术用品 CCD科技物品;CCE宗教物品;CCF民族物品;CCG民俗物品;CCH其他 | |

| D文化活动 | DA民俗事象 | 与《格萨(斯)尔》相关的民俗活动和民俗现象 | DAA生产习俗;DAB消费习俗;DAC婚葬习俗;DAD游艺竞技习俗;DAE禁忌民俗[30] |

| DB节庆活动 | 与《格萨(斯)尔》相关的传统民间节庆活动 | DBA民俗风情型节庆活动;DBB历史文化型节庆活动;DBC运动休闲型节庆活动[31] |

新窗口打开

其中尤为特殊的是格萨尔文化中强调部分自然资源是格萨尔王和众神灵的寄魂场所,是崇拜和保护的对象,在这种对自然和环境的个性认知的影响下,部分传统的自然资源转变为文化资源,在文化认同、文化功能和族群行为维系上具有重要意义。

3 果洛格萨尔文化资源空间分布格局

3.1 数据来源

依托《格萨尔文化(果洛)国家生态保护实验区总体规划》编制项目,在青海省果洛藏族自治州人民政府、青海省果洛藏族文化体育局的配合下,依照上述格萨尔文化资源分类,对果洛州格萨尔文化资源进行调研,获取各资源名称、所在地及其他相关属性,构建果洛州格萨尔文化资源统计数据库(表1)。具体而言,AA格萨尔艺人数据来源自果洛州四级非物质文化遗产代表性传承人名单;AB格萨尔艺术表演团体数据来源自果洛州文化体育局提供的表演团体名单;AC研究****和BC研究机构类数据来源于全国《格萨(斯)尔》工作领导小组办公室相关资料及网络信息检索;BA展陈场所、BB传习场所、C类文化遗存数据来源于果洛州文化体育局提供的相关资料,并均进行实地调研确认,其中CC格萨尔文化文物情况根据国家文物保护相关法律法规不予公开,故在本文中不予涉及;D类文化活动数据来源于果洛州文化体育局提供的相关资料及民间走访调研。

本文主要对格萨尔文化资源的空间特征进行分析;其中AA格萨尔艺人所在地为传承人登记所在地,AB格萨尔表演团体所在地为表演团体的登记所在地;D类文化活动为文化资源的非物质形态,且大部分具有全域性,故不对其进行空间分布研究。根据以上来源获取全部的格萨尔文化资源点信息,通过对其位置进行定位可以获得资源点的大地坐标(X, Y),并可基于ArcGIS平台进行进一步的分析。

其他基础数据包括:果洛州行政区划、道路、90 m分辨率SRTM DEM数据等分别取自果洛藏族自治州交通图(1:62万)和中国科学院计算机网络信息中心。

3.2 果洛格萨尔文化资源总体概况

经统计果洛州共有格萨尔文化资源1189个,就资源数量来看A类文化人(团体)类>C类文化遗存>B类文化场所>D类文化活动,其中AA格萨尔艺人数量最多为383个,其次为CC格萨尔文化文物313个。子类上来看,A类文化人(团体)中AAD传统曲艺音乐传承人数量最多,其次为AAA史诗说唱传承人和AAF传统手工艺技艺传承人;B类文化场所中BBA传习基地数量最多,其次为BAB格萨尔文化艺术馆、文化馆和BAA格萨尔文化博物馆、展览馆;C类文化遗存中CAA古代建筑与工程数量最多,其次为CBG山石、群石和CBH独特地形地貌;D类文化活动中DAB消费习俗数量最多,其次为DAA生产习俗和DAE禁忌民俗(表2)。Tab. 2

表2

表2果洛格萨尔文化资源统计

Tab. 2Statistics of Gesar cultural resources in Guoluo

| 大类 | 亚类 | 子类明细(数量/个) | 合计 |

|---|---|---|---|

| A文化人(团体) | AA格萨尔艺人 | AAA(87),AAB(11),AAC(5),AAD(175),AAE(10) AAF(54),AAG(17),AAH(11),AA(13) | 383 |

| AB格萨尔艺术表演团体 | ABA(2),ABB(28) | 30 | |

| AC研究人员 | ACA(65),ACB(51) | 116 | |

| 小计:529 | |||

| B文化场所 | BA展陈场所 | BAA(5),BAB(6),BAC(2),BAD(1) | 14 |

| BB传习场所 | BBA(60),BBB(3) | 63 | |

| BC研究机构 | BCA(2),BCB(4),BCC(4) | 10 | |

| 小计:87 | |||

| C文化遗存 | CA格萨尔文化遗迹 | CAA(45),CAB(5),CAC(3),CAD(7),CAE(4),CAG(8) | 72 |

| CB格萨尔文化风物 | CBA(31),CBB(12),CBC(3),CBD(8),CBE(7),CBF(6),CBG(33),CBH(30),CBI(4) | 134 | |

| CC格萨尔文化文物 | 根据有关文件不予显示 | 313 | |

| 小计:519 | |||

| D文化活动 | DA民俗事象 | DAA(8),DAC(5),DAB(12),DAE(7) | 32 |

| DB节庆活动 | DBA1(3),DBB(6),DBC(3) | 22 | |

| 小计:54 | |||

| 总计 | 1189 | ||

新窗口打开

3.3 果洛格萨尔文化资源空间分布格局

3.3.1 空间集聚特征 点状资源的集聚状态分为均匀、随机和集聚3种,可用最邻近距离和最邻近点指数进行判别[49-50]。最近邻分析表示点事物在地理空间中相互临近程度的地理指标,该方法克服了地形带来的限制,应用于一系列点状空间分布的研究当中[51]。其计算公式如下:式中:Rn为最近邻比率;d是每一点到其最邻近点的距离;RE为理论最邻近距离,

根据统计,具有空间属性的格萨尔文化资源点共3大类822个,按照3大类别和总体资源情况进行计算,结果如表3所示。3类格萨尔文化资源及总体的Rn值均小于1,反映格萨尔文化资源在空间分布上具有较强的集聚特征。其中

Tab. 3

表3

表3果洛萨尔文化资源的最近邻分析

Tab. 3Nearest analysis of Gesar cultural resources in Guoluo

| 指标 | A文化人(团体) | B文化场所 | C文化遗存 | 总体 |

|---|---|---|---|---|

| 2251.5091 | 5417.3865 | 7514.1206 | 2457.7200 | |

| RE | 5941.3564 | 12805.2377 | 11042.3123 | 5365.6655 |

| Rn | 0.3790 | 0.423 1 | 0.6805 | 0.4580 |

新窗口打开

3.3.2 集聚区域识别 为进一步分析讨论,采用核密度方法[52-53]探究不同类型的格萨尔文化资源分布密度。核密度分析是通过离散点进行内插计算的过程:

式中:K[ ]为核函数;h为带宽;n为在带宽范围内的已知点数目;d为数据的维度。

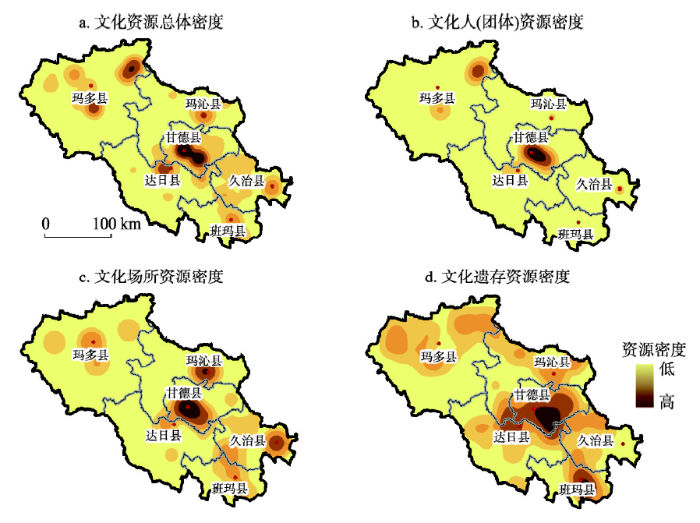

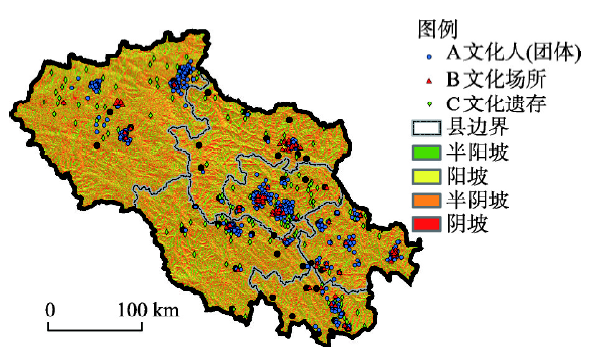

整体上看,格萨尔文化资源呈现明显集聚分布,根据资源密度可以分为三大片区,其中格萨尔文化资源富集区为甘德县柯曲镇、下贡麻乡、达日县吉迈镇、建设乡,玛多县花石峡镇、黄河乡,资源次富集区为甘德县岗龙乡、青珍乡、江千乡、上贡麻乡,玛沁县大武镇、大武乡、当洛乡,玛多县玛查里镇、扎陵湖乡,久治县哇赛乡、索呼日麻乡、哇尔依乡、白玉乡,班玛县江日堂乡、赛来塘镇、亚尔堂乡、多贡麻乡、灯塔乡。分类型而言,A类文化人(团体)资源呈现高度集聚,密度中心位于甘德县和玛多县花石峡镇,这主要是因为传承人多生活与人口稠密的城镇地区;B类文化场所资源主要集中于甘德县柯曲镇、玛沁县大武镇、久治县智青松多镇、玛多县玛查里镇,这些都是县城驻地,反映文化场所资源布局主要受城镇发展影响;C类文化遗存资源主要集聚在甘德县、班玛县、甘德县—达日县交界带,另外在玛多县花石峡镇、黄河乡、玛沁县大武镇也有一定的集聚分布。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1果洛格萨尔文化资源密度分布图

-->Fig. 1Density distribution map of Gesar cultural resources in Guoluo

-->

4 格萨尔文化资源分布特征及成因

文化资源和地理要素的空间关系反映出人类特定文化在空间上的传播与发展特征,是人地关系研究的重要方面。本文引入高程、水源、坡度、坡向、可达性五大地理要素,分析其对文化资源分布的影响,并尝试分析自然地理环境对文化资源分布产生影响的原因。4.1 高程

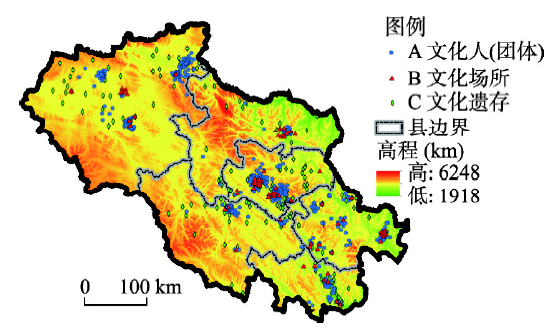

90 m分辨率的SRTMDEM数据显示(图2),果洛整体呈西南高东北低的地势。果洛州海拔范围为1918~6248 m,平均海拔4233 m,而格萨尔文化资源所在地高程为3107~5201 m,平均海拔为4058 m,其中578个资源点海拔在4233 m以内,占全部822个资源点的70.31%,可见果洛格萨尔文化资源多位于海拔相对较低的位置。这可能与人类的活动可到达性有关,高程相对较低的地方更适宜人类生存和开展相应的文化活动,也更容易孕育出多样的文化资源。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2果洛格萨尔文化资源高程分析

-->Fig. 2Altitudes analysis of Gesar cultural resources in Guoluo

-->

4.2 水源

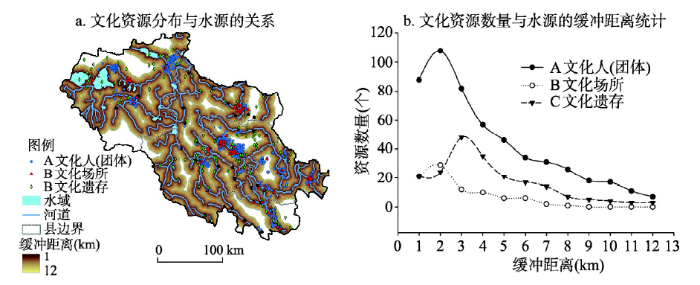

水源是文化发源地的重要组成,所以水源对于文化资源的分布有重要影响[51, 54]。经统计分析,格萨尔文化资源全部位于距河道和水域12 km的范围内。沿果洛河道和水域12 km的范围内,每隔1 km做一缓冲区,对各缓冲区内格萨尔文化资源数量进行统计(图3),从整体上看,随着与水源的距离增大,3类文化资源数量均呈现先增后减的趋势。其中,A类文化人(团体)、B类文化场所的资源数量在距水源1~2 km的范围内出现峰值,在3 km范围内,这两类资源的数量分别为278个和62个,分别占各自总数的52.55%和71.26%;C类文化遗存的资源数量在2~3 km缓冲区范围内出现峰值,在3 km范围内,其资源数量达到93个,占总数的46.04%。可见,格萨尔文化资源多分布与距水源地较近的地区。其中,A类、B类文化资源与人类活动息息相关,水源是限制人类活动的重要自然条件,所以人类活动频繁的地区更容易出现文化资源富集;而另一方面,水是自然崇拜的重要元素[51],格萨尔文化是深植于藏民思想的自然地理观念,在藏族人民心中,山山水水都是神圣有灵性的,依托当地独特的山水格局,孕育出了大量的格萨尔英雄故事和神话。仅在文化资源统计中,河、湖、潭、池类资源就有11个之多,而在《格萨(斯)尔》中湖泊多成为英雄人物的寄魂之所,如扎陵湖、鄂陵湖、卓陵湖分别为珠牡和梅琼、芭嘎拉则三姐妹的寄魂湖,是藏民顶礼膜拜和开展相关信仰活动的重要场所。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3果洛格萨尔文化资源的水源缓冲区分析

-->Fig. 3Water source buffer analysis of Gesar cultural resources in Guoluo

-->

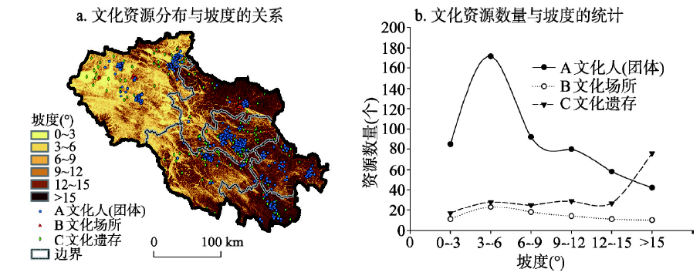

4.3 坡度

利用DEM图生成坡度图,并以3°为间隔,提取不同坡度范围内3类格萨尔文化资源的数目(图4)。结果发现,格萨尔文化资源所在地的坡度范围为0~46.78°,A类文化人(团体)和B类文化场所资源大部分分布在坡度较低的地区,其中,在小于9°的范围内,两类资源分别有349个和52个,分别占总数的65.97%和59.77%,这是由于文化人(团体)是格萨尔格萨尔文化表演、传承和研究的核心,文化场所是格萨尔非物质文化遗产传习、展陈的重要场所,都以面向格萨尔文化受众为核心,而0~9°是比较适宜人类居住的坡度范围,多为人口稠密区,故而这两类资源在低坡度范围(0~9°)内形成一定的集聚。而C类文化遗存则大多数分布在坡度较高的区域,尤其在15°以上范围内有76个,占总数的37.62%。经分析,这类文化遗存大多为CB格萨尔文化风物类资源,包含较多独特的地质地貌景观。这主要受到藏民世世代代根植与思想中的自然崇拜的影响,藏民的自然崇拜思想在格萨尔文化中有较大的体现,高原区的藏民认为高山是保佑当地居民的山神所在地,也是格萨尔王麾下大将的寄魂山(灵魂的化身),更有玛域九列圣山和十三神峰之说,高山之巅或山神居住的地方在藏语中称为“拉则”,祭祀拉则,是藏族民间信仰文化最典型的表现形式。人们为禳灾祈福,崇拜和祭祀山神,拉则是格萨尔王虔诚的信仰者主要祭拜场所,作为自然资源的同时,在祈福、仪式、凝聚等方面承担着文化资源的重要功能。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4果洛格萨尔文化资源坡度分析

-->Fig. 4Slope analysis of Gesar cultural resources in Guoluo

-->

4.4 坡向

坡向主要影响资源所在地的日照,中国位于北半球,根据中国日照的一般规律,可以将坡向分为4类,即阴坡(0~45°、315°~360°)、半阳坡(45°~135°)、阳坡(135°~225°)、半阴坡(225°~315°),结合DEM数据,利用Arcgis计算果洛地区的坡向,结合3类资源点的分布分析发现(图5),A类文化人(团体)资源有12.84%位于阴坡,30.23%位于半阳坡,34.14%位于阳坡,22.89%位于半阴坡;B类文化场所资源有19.54%位于阴坡,32.18%位于半阳坡,32.19位于阳坡,16.09%位于半阴坡;C类文化遗存资源有27.23%位于阴坡,17.33%位于半阳坡,21.78%位于阳坡,33.66%位于半阴坡。经分析认为,A类、B类资源主体主要是人或人的活动场所,在选择生活环境和布局位置时考虑到人类的宜居性,因此阳坡、半阳坡存在资源较多。而C类资源多为文化活动遗址、遗迹及自然风物遗迹,经过历代发展和自然变迁的破坏,位于阴坡和半阴坡的遗存受损较小,所以形成格萨尔文化遗存资源富集的区域。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图5果洛格萨尔文化资源坡向分析

-->Fig. 5Aspect analysis of Gesar cultural resources in Guoluo

-->

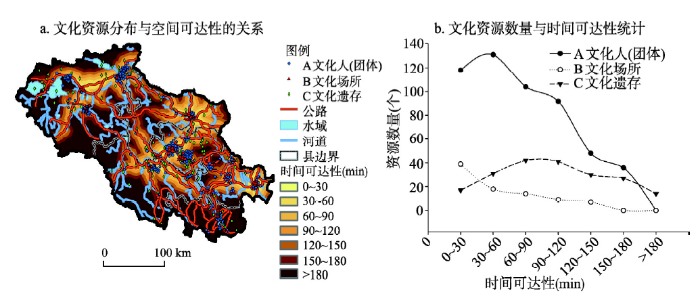

4.5 可达性

前人研究认为,交通条件对人类活动和文化遗迹的分布有重要的影响。本文利用果洛DEM图、水系分布图、道路交通图对果洛全域进行可达性分析。首先将路网、河流水面和边界等数据转换为栅格数据文件,然后对道路的通过速度进行赋值。果洛的公路可以分为4级,分别为高速公路(G214)、省道(S101、205、208、209、310)、市县公路和乡村公路,其中高速公路车速设置为80 km/h,省道车速设置为60 km/h,市县公路车速设置为40 km/h,乡村公路车速设置为15 km/h。利用果洛DEM数据计算全域范围内的坡度分布,其他没有公路区域根据地面坡度进行赋值,其中坡度小于20°赋值10 km/h,坡度大于20°赋值5 km/h,河流水面与生态绿地等不能通行的区域,所在的栅格设为阻隔栅格,其值设为空值,仅在有桥梁的区域才可参与可达性计算。按照上述赋值规则,在ArcGIS中建立时间成本表面,将城市主要车站设置为出发源,获得果洛州的时间可达性分布(图6)。结合格萨尔文化资源分布进行研究,发现,A类文化人(团体)在30~60 min可达性范围内出现峰值172个,B类文化场所在0~30 min可达性范围内出现峰值39个,且这两类资源数量均随着时间可达性减弱而递减,在90 min可达性范围内,A类文化人(团体)资源共353个,占总数的66.72%,B类文化场所资源共71个,占总数的81.61%,这是由于格萨尔文化人(团体)和文化场所面向当地藏民发展,多分布于交通条件较好时间可达性较高的区域。而C类文化遗存则在60~90 min和90~120 min可达性范围内分布比较集中,时间可达性最差的东赞宫殿遗址则需要261 min车程,C类文化遗存资源与交通可达性的联系并不紧密,这与藏民的自然崇拜和对神山圣水的祭拜活动有较大关系,是受环境影响,在藏民的文化信仰体系中,认为人迹罕至的高山湖泊是神居住的场所,有神灵存在的地方具有禁忌性,任何人不能触犯神地和其内的生灵,而历经磨难抵达神圣之地更是对修行的提升和自身恶业的抵消,所以格萨尔文化遗迹和风物的分布并不受可达性的影响。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图6果洛格萨尔文化资源时间可达性分析

-->Fig. 6Accessibility analysis of Gesar cultural resources in Guoluo

-->

5 结论与讨论

5.1 结论

民族文化的形成与发展是多重因素相互作用的结果,自然地理环境只是形成民族文化中的一个重要因素,其主要通过物质基础影响族群的生活生产方式从而间接地发挥作用。民族文化资源是民族文化的载体和表现形式,自然环境对民族文化资源的形成和分布产生重要影响,对民族文化资源空间分布的状态、特征进行分析,有利于掌握文化资源的存续现状,对于保护文化资源和文化生态空间具有重要意义,对于制定相关发展和保护政策有重要的参考价值。格萨尔文化以人类非物质文化遗产《格萨(斯)尔》为核心,形成了一个独特的形式文化区,是民族文化中独特的明珠。本文基于民族文化生态视角,对格萨尔文化资源进行定义和分类,填充研究空白,并以格萨尔(果洛)文化生态保护实验区为例,尝试采取定量的方法对地理环境与文化资源的关系进行研究,在实地调研的基础上,对格萨尔文化这一独特的民族文化进行地理化理解和定量空间研究,梳理格萨尔文化资源,研究格萨尔文化资源空间分布特征及影响因素,对相关研究提供基础和依据,并得出以下结论:

(1)格萨尔文化资源可以细分为文化人(团体)、文化场所、文化遗存、文化活动4大类,11个亚类和60个子类。果洛共有格萨尔文化资源1189个,其中A类529个,B类87个,C类519个,D类54个,类型覆盖所有4大类、11个亚类和60个子类。

(3)通过最近邻分析计算发现,果洛格萨尔文化资源空间上呈集聚分布特征,资源集聚程度A类文化人(团体)>B类文化场所>总体>C类文化遗存,并采用核密度分析方法,对各类资源的集聚区域进行识别。

(4)果洛格萨尔文化资源的分布受地理要素的影响:因地理环境对人类活动的限制和藏民自然崇拜观念的作用,格萨尔文化资源多位于海拔相对较低的位置,一般距离水源地较近;A类文化人(团体)和B类文化场所多分布在坡度较小、可达性较高的阳坡和半阳坡地区,因A类、B类文化资源均以面向受众群体(即藏民)为主,与族群活动紧密相关,故A类、B类文化资源富集于藏族人口集聚区域;而以自然风物遗迹和历史文化遗迹为主的C类文化遗存受到民族文化特征和自然崇拜观念的影响,多分布与坡度较大的阴坡及半阴坡等不适于人类居住的地区,受空间可达性影响不大,这与传统研究认为的文化资源多分布与人类活动集聚区域不同。

5.2 讨论

文化资源的分布和影响因素探究是一个复杂的系统性问题,文化资源的研究不仅要建立在对文化本身深入了解的基础上,还要掌握综合的背景知识和环境资料。就本文而言,对于文化资源的定义和分类,学术研究尚未达成共识,不同的分类方法可以得到不同的结论。此外,除去表现形式,资源的权重属性对于文化资源的定义和分类也有较大影响,如何根据成为资源的权重条件进行评价和理解也是今后研究需要进一步解决的重点。文化资源的分布受多种条件的影响,就地理要素而言,除上述研究的5点,还可能受气温、降水、植被覆盖程度等条件的影响,以及众多社会地理条件(人口、经济、产业)的影响,这些都是需要进一步研究和探讨的。而民族文化信仰中那些保护生态环境的意识行为和传统习俗同样对于自然环境的保护和发展也有重要影响,自然文化景观的形成、生态环境的保护都与民族文化息息相关,格萨尔神灵系统的信仰同时对维护青藏高原生态起着至关重要的作用。民族文化中环境伦理思想和地方发展关系的相关研究,对于改善生态脆弱地区人地关系的矛盾具有重要意义,如何在双向机制的研究中树立正确的人地观,进而促成文化和生态的可持续发展,这也是今后研究需要关注的。

The authors have declared that no competing interests exist.

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

| [1] | |

| [2] | . 梳理近年中国大陆文化地理学进展,需要说明近年代表性的研究课题或著述与文化地理学学科体系之间的关系。1990-2005年中国大陆文化地理学主要从五个文化地理学主题开展研究。然而这五个主题之间的逻辑关系不十分清晰,也没有说清主要概念和理论之间的关系。因此本文首先搭建文化地理学的"学科树"。地理学的主要研究对象是"地方和区域",文化地理学的目标是从文化的角度分析"地方"的形成机制。本文将这个研究目标作为文化地理学"学科树"的主干,此外建立了"层间关系"和"尺度转换"两个分支,它们是探究地方性的两类方法。本文其次将文化地理学涉及的主要概念和理论分别挂在主干和两个分支上,并努力呈现出主要概念和理论出现的先后顺序,揭示文化地理学的发展进程。本文最后用"学科树",分析了中国大陆主要文化地理学研究者自己提出的代表性著述。分析的结果是:第一,关于地方形成机制的案例类型多样,多是基于结构主义认识论的分析。第二,关于层间关系的研究已经突破了自然与文化两层关系的分析,延展到文化各层之间的关系。第三,在不同尺度文化区转换的领域研究较薄弱。 . 梳理近年中国大陆文化地理学进展,需要说明近年代表性的研究课题或著述与文化地理学学科体系之间的关系。1990-2005年中国大陆文化地理学主要从五个文化地理学主题开展研究。然而这五个主题之间的逻辑关系不十分清晰,也没有说清主要概念和理论之间的关系。因此本文首先搭建文化地理学的"学科树"。地理学的主要研究对象是"地方和区域",文化地理学的目标是从文化的角度分析"地方"的形成机制。本文将这个研究目标作为文化地理学"学科树"的主干,此外建立了"层间关系"和"尺度转换"两个分支,它们是探究地方性的两类方法。本文其次将文化地理学涉及的主要概念和理论分别挂在主干和两个分支上,并努力呈现出主要概念和理论出现的先后顺序,揭示文化地理学的发展进程。本文最后用"学科树",分析了中国大陆主要文化地理学研究者自己提出的代表性著述。分析的结果是:第一,关于地方形成机制的案例类型多样,多是基于结构主义认识论的分析。第二,关于层间关系的研究已经突破了自然与文化两层关系的分析,延展到文化各层之间的关系。第三,在不同尺度文化区转换的领域研究较薄弱。 |

| [3] | . 文化地理学是人文地理学的一个分支学科,经过近90年的发展,逐步形成了稳定的学科研究框架及研究方法.本文基于对新旧文化地理学的教科书、经典著作、代表性文章的初步归纳,梳理出了有关文化地理学的4个方面内容:第一,文化地理学的核心概念为“文化区”和“地方”;第二,围绕核心概念,文化地理学的研究框架可分为两部分:文化区和地方的形成机制研究以及文化区和地方的尺度间转换研究;第三,针对形成机制和尺度转换的研究,文化地理学分别有不同的研究方法论;第四,文化地理学核心概念可以为其他人文地理学分支提供学术支撑. . 文化地理学是人文地理学的一个分支学科,经过近90年的发展,逐步形成了稳定的学科研究框架及研究方法.本文基于对新旧文化地理学的教科书、经典著作、代表性文章的初步归纳,梳理出了有关文化地理学的4个方面内容:第一,文化地理学的核心概念为“文化区”和“地方”;第二,围绕核心概念,文化地理学的研究框架可分为两部分:文化区和地方的形成机制研究以及文化区和地方的尺度间转换研究;第三,针对形成机制和尺度转换的研究,文化地理学分别有不同的研究方法论;第四,文化地理学核心概念可以为其他人文地理学分支提供学术支撑. |

| [4] | . 自20世纪80年代以来,我国的文化地理学得到了长足的发展。本文搜集了1985--2004年的文化地理论文文献,将论文按地理类、学报类和其他类三类期刊进行统计分析,运用文献分析的方法,分析了我国文化地理学期刊载文数量的时空分布特点、作者生产率、作者地域分布和单位分布、论文资助情况以及文献研究的内容等方面的问题,揭示了近20年来我国文化地理学发展的状况和特点,为我国文化地理****了解和把握文化地理学研究热点和发展趋势提供依据。 . 自20世纪80年代以来,我国的文化地理学得到了长足的发展。本文搜集了1985--2004年的文化地理论文文献,将论文按地理类、学报类和其他类三类期刊进行统计分析,运用文献分析的方法,分析了我国文化地理学期刊载文数量的时空分布特点、作者生产率、作者地域分布和单位分布、论文资助情况以及文献研究的内容等方面的问题,揭示了近20年来我国文化地理学发展的状况和特点,为我国文化地理****了解和把握文化地理学研究热点和发展趋势提供依据。 |

| [5] | . . |

| [6] | . . |

| [7] | |

| [8] | . . |

| [9] | . 以改革开放以来中国文化地理学的进展作了综述,在评述了其理论体系构建及主要通论性菱的基础上,按文化景观,文化生态、等几个主要对我国文化地理学的发展进行了全面阐述。 . 以改革开放以来中国文化地理学的进展作了综述,在评述了其理论体系构建及主要通论性菱的基础上,按文化景观,文化生态、等几个主要对我国文化地理学的发展进行了全面阐述。 |

| [10] | . . |

| [11] | . . |

| [12] | . |

| [13] | 壮、瑶、畲族是广东的世居少数民族,其饮食文化特质具有自身的独特性。壮族饮食结构以水稻为主,玉米、番薯和麦类为辅,副食品种包罗万象,饮料以酒为主;瑶族喜食糯米、山珍野味和油茶;畲族以玉米、番薯等五谷杂粮为主食,喜食黄米粿,喜饮三道茶。少数民族饮食文化随着经济的发展、地理环境的改变、社会文化的进步,某些饮食文化特质慢慢消失,但却通过一些隐性或显性的形式反映在作为强势的广府、潮汕、客家三大汉族饮食文化民系上。广东少数民族饮食文化和三大汉民系饮食文化相互影响,彼此交融,异中有同,同中有异,融而不合,各自又保留着原有主体饮食文化特质。 . 壮、瑶、畲族是广东的世居少数民族,其饮食文化特质具有自身的独特性。壮族饮食结构以水稻为主,玉米、番薯和麦类为辅,副食品种包罗万象,饮料以酒为主;瑶族喜食糯米、山珍野味和油茶;畲族以玉米、番薯等五谷杂粮为主食,喜食黄米粿,喜饮三道茶。少数民族饮食文化随着经济的发展、地理环境的改变、社会文化的进步,某些饮食文化特质慢慢消失,但却通过一些隐性或显性的形式反映在作为强势的广府、潮汕、客家三大汉族饮食文化民系上。广东少数民族饮食文化和三大汉民系饮食文化相互影响,彼此交融,异中有同,同中有异,融而不合,各自又保留着原有主体饮食文化特质。 |

| [14] | . 在文化转向思潮的引领下,新文化地理学从注重结果向注重过程转移,更强调地理事象所发生的空间过程及其内化在特殊地域系统中的社会关系。在这一过程中,景观的符号象征意义和表征作用得到重新解读。以民族文化为旅游吸引物的发展背景下,通过对贵州世居民族仡佬族官方祭祖活动的参与式观察和相关群体的深度访谈,发现民族精英为将务川树立为仡佬族族群的中心,重构了"九天天主"及其祭祖仪式和场所,地方意义由此发生了改变‘,小塘石笋’由自然景观变为仡佬族族群的文化中心景观。"仡佬之源" 的地方中心性空间策略虽扩大了仡佬族的知名度,提升了地方影响力,但祭祀活动却呈现出精英的"台上"认同与民众"台下"认同的对立。这一分歧的根本原因是当地仡佬族模糊的身份记忆以及仡佬族作为散居族群的文化多元性所致。在仡佬族祭祖的文化实践中,精英通过各种社会关系和权力影响和重构了地方身份认同,而地方的民族身份认同又影响地方意义的重构。文章指出,没有民众的"自下而上"支持,悬置于族群之上的官方主导的文化重构实践具有很大的脆弱性。研究对完善地方感研究中主体性缺失及地方与认同研究中身份认同研究不足具有重要的理论意义。 , 在文化转向思潮的引领下,新文化地理学从注重结果向注重过程转移,更强调地理事象所发生的空间过程及其内化在特殊地域系统中的社会关系。在这一过程中,景观的符号象征意义和表征作用得到重新解读。以民族文化为旅游吸引物的发展背景下,通过对贵州世居民族仡佬族官方祭祖活动的参与式观察和相关群体的深度访谈,发现民族精英为将务川树立为仡佬族族群的中心,重构了"九天天主"及其祭祖仪式和场所,地方意义由此发生了改变‘,小塘石笋’由自然景观变为仡佬族族群的文化中心景观。"仡佬之源" 的地方中心性空间策略虽扩大了仡佬族的知名度,提升了地方影响力,但祭祀活动却呈现出精英的"台上"认同与民众"台下"认同的对立。这一分歧的根本原因是当地仡佬族模糊的身份记忆以及仡佬族作为散居族群的文化多元性所致。在仡佬族祭祖的文化实践中,精英通过各种社会关系和权力影响和重构了地方身份认同,而地方的民族身份认同又影响地方意义的重构。文章指出,没有民众的"自下而上"支持,悬置于族群之上的官方主导的文化重构实践具有很大的脆弱性。研究对完善地方感研究中主体性缺失及地方与认同研究中身份认同研究不足具有重要的理论意义。 |

| [15] | . <p>传统文化和传统的生态知识在当今环境和生物多样性保护中的重要性已被越来越多的研究者和决策者所认识,通过文化多样性保护促进生物多样性保护也成为重要的研究内容。我国禁忌文化是传统文化的重要组成部分,是一个民族在不同的自然环境和社会交际中自发地、逐步形成的一种复杂的社会文化现象。随着社会的发展,许多禁忌的具体内容与形式会随之发生转化甚至消亡,但是有些禁忌却仍然在现实生活中担当着重要的角色,许多民族的禁忌习俗对生态环境的保护仍然发挥着其他法律规范、制度措施所不能比拟的积极作用。在大量文献调研和实地考察的基础上,以黔东南侗族地区为例,较为系统地研究了一些禁忌产生的原因,重点分析了稻作文化中的一些禁忌及其生态学意义,揭示了少数民族地区包括禁忌在内的传统文化对生态保护和生物多样性保护的积极作用。</p> , <p>传统文化和传统的生态知识在当今环境和生物多样性保护中的重要性已被越来越多的研究者和决策者所认识,通过文化多样性保护促进生物多样性保护也成为重要的研究内容。我国禁忌文化是传统文化的重要组成部分,是一个民族在不同的自然环境和社会交际中自发地、逐步形成的一种复杂的社会文化现象。随着社会的发展,许多禁忌的具体内容与形式会随之发生转化甚至消亡,但是有些禁忌却仍然在现实生活中担当着重要的角色,许多民族的禁忌习俗对生态环境的保护仍然发挥着其他法律规范、制度措施所不能比拟的积极作用。在大量文献调研和实地考察的基础上,以黔东南侗族地区为例,较为系统地研究了一些禁忌产生的原因,重点分析了稻作文化中的一些禁忌及其生态学意义,揭示了少数民族地区包括禁忌在内的传统文化对生态保护和生物多样性保护的积极作用。</p> |

| [16] | . |

| [17] | . |

| [18] | . Recent years have witnessed the emergence of a loosely woven transnational movement, based particularly on advocacy by nongovernmental organizations working with local groups and communities, on the one hand, and national and transnational organizations, on the other, to build and extend new versions of environmental and social advocacy that link social justice and environmental management agendas. One of the most significant developments has been the promotion of community ased natural resource management programs and policies. However, the success of disseminating this paradigm has raised new challenges, as concepts of community, territory, conservation, and indigenous are worked into politically varied plans and programs in disparate sites. We outline a series of themes, questions, and concerns that we believe should be addressed both in the work of scholars engaged in analyzing this emergent agenda, and in the efforts of advocates and donor institutions who are engaged in designing and implementing such programs. |

| [19] | . Community natural resource management (CNRM) has been extensively promoted in recent years as an approach for pursuing biological conservation and socioeconomic objectives. The rationale for CNRM is often compelling and convincing. Relatively little data exists, however, regarding its implementation, particularly the reconciliation of social and environmental goals. This article summarizes empirical evidence regarding the implementation of CNRM, based on five case studies in Nepal, the U.S. states of Alaska and Washington, and Kenya. Six social and environmental indicators are used to evaluate and compare these cases, including equity, empowerment, conflict resolution, knowledge and awareness, biodiversity protection, and sustainable resource utilization. The results of this analysis indicate that, despite sincere attempts and some success, serious deficiencies are widely evident. In especially Nepal and Kenya, CNRM rarely resulted in more equitable distribution of power and economic benefits, reduced conflict, increased consideration of traditional or modern environmental knowledge, protection of biological diversity, or sustainable resource use. By contrast, CNRM in the North American cases was more successful. Institutional, environmental, and organizational factors help explain the observed differences. |

| [20] | . . |

| [21] | . . |

| [22] | . |

| [23] | . Abstract Numerous cases of increasing population without fallow shortening or intensification without population pressure have been cited as disproof of the Boserup model of agricultural change. In this paper we argue that the model is an efficient explanation for agricultural change but only when certain agroecological conditions are met: higher marginal input costs must be both necessary and sufficient to raise production. Elsewhere, conditions are non-Boserupian, and other kinds of responses should be expected. Wupatki, a prehistoric agricultural frontier, is a case in point. Boserupian intensification was mostly impossible here, and with population influx, fanners turned instead to sociopolitical means of protecting the land base for extensive agriculture. A contemporary example from Nigeria illustrates territorial control by groups consolidated along ethnic lines. The strategy of relying on increasing numbers and monumental construction to back up territorial claims had unintended long-term consequences that led to abandonment of Wupatki. [agricultural change, political ecology, settlement patterns, prehistoric Southwest, West Africa] |

| [24] | . |

| [25] | . . |

| [26] | [D]. [D]. |

| [27] | . 文化生态旅游在概念上已初步形成广泛的共识,成为一个热门的研究课题,其与文化旅游和生态旅游有着许多相互关联,本文对这三个概念进行了辨析。文化产业近年来在我国得到了广泛的重视,陕北地区拥有丰富的文化资源和生态特色,本文对陕北地区发展文化生态旅游的背景进行了分析,并构建了陕北地区文化生态旅游开发的价值体系,其包括资源价值、投资价值、产业价值、品牌价值和生态价值,最后,本文为陕北地区文化生态旅游开发的价值提升提出了几点策略。 . 文化生态旅游在概念上已初步形成广泛的共识,成为一个热门的研究课题,其与文化旅游和生态旅游有着许多相互关联,本文对这三个概念进行了辨析。文化产业近年来在我国得到了广泛的重视,陕北地区拥有丰富的文化资源和生态特色,本文对陕北地区发展文化生态旅游的背景进行了分析,并构建了陕北地区文化生态旅游开发的价值体系,其包括资源价值、投资价值、产业价值、品牌价值和生态价值,最后,本文为陕北地区文化生态旅游开发的价值提升提出了几点策略。 |

| [28] | |

| [29] | . . |

| [30] | . 论文根据一系列1:1 000 000自然资源专题图,把青藏高原生态资产划分为森林、草地、农田、湿地、水面、荒漠6个一级类型,应用GIS技术进行了数据处理与统计分析,编制了青藏高原1:4 000 000自然资产图.生态资产价值评估以Costanza等人(1997)对全球生态系统服务价值评估的部分成果为参考,同时综合了对我国专业人士进行的生态问卷调查结果,建立了中国陆地生态系统单位面积服务价值表.以此表为基础,通过生物量等因子的校正,对青藏高原不同生态资产的服务价值进行了估算,结果表明,青藏高原生态系统每年的生态服务价值为9 363.9×108元/年,占全国生态系统每年服务价值的17.68%,全球的0.61%.在青藏高原生态系统每年提供的生态服务价值中,土壤形成与保护价值最高,占19.3%;其次是废物处理价值,占16.8%;水源涵养价值占16.5%,生物多样性维持的价值占16%.高原不同生态系统类型中,森林生态系统和草地生态系统对青藏高原生态系统总服务价值的贡献最大,贡献率分别为31.3%和48.3%. . 论文根据一系列1:1 000 000自然资源专题图,把青藏高原生态资产划分为森林、草地、农田、湿地、水面、荒漠6个一级类型,应用GIS技术进行了数据处理与统计分析,编制了青藏高原1:4 000 000自然资产图.生态资产价值评估以Costanza等人(1997)对全球生态系统服务价值评估的部分成果为参考,同时综合了对我国专业人士进行的生态问卷调查结果,建立了中国陆地生态系统单位面积服务价值表.以此表为基础,通过生物量等因子的校正,对青藏高原不同生态资产的服务价值进行了估算,结果表明,青藏高原生态系统每年的生态服务价值为9 363.9×108元/年,占全国生态系统每年服务价值的17.68%,全球的0.61%.在青藏高原生态系统每年提供的生态服务价值中,土壤形成与保护价值最高,占19.3%;其次是废物处理价值,占16.8%;水源涵养价值占16.5%,生物多样性维持的价值占16%.高原不同生态系统类型中,森林生态系统和草地生态系统对青藏高原生态系统总服务价值的贡献最大,贡献率分别为31.3%和48.3%. |

| [31] | [D]. [D]. |

| [32] | |

| [33] | [D]. [D]. |

| [34] | |

| [35] | |

| [36] | , . |

| [37] | . |

| [38] | |

| [39] | |

| [40] | . 本文首先介绍了文化资源的内涵,然后分析了文化资源与文化资本的关系,文化资源是文化产业发展的基础,但并不是所有的文化资源都可以转变为文化资本,进行产业化经营。实现文化资源向文化资本的转变,是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的战略选择。紧接着分析了文化产业与文化事业的关系。 . 本文首先介绍了文化资源的内涵,然后分析了文化资源与文化资本的关系,文化资源是文化产业发展的基础,但并不是所有的文化资源都可以转变为文化资本,进行产业化经营。实现文化资源向文化资本的转变,是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的战略选择。紧接着分析了文化产业与文化事业的关系。 |

| [41] | . 文章从文化人类学的广义文化视觉出发,根据实地考察和在借鉴已有的研究成果的基础上,从文本和吟游说唱艺人的说唱这个文化主体;" 格学"研究;艺术;与有关的民间故事、遗迹、遗物;与有关的民间民俗活动等五个方 面,概括了格萨尔文化系统的基本面貌. . 文章从文化人类学的广义文化视觉出发,根据实地考察和在借鉴已有的研究成果的基础上,从文本和吟游说唱艺人的说唱这个文化主体;" 格学"研究;艺术;与有关的民间故事、遗迹、遗物;与有关的民间民俗活动等五个方 面,概括了格萨尔文化系统的基本面貌. |

| [42] | |

| [43] | |

| [44] | |

| [45] | |

| [46] | |

| [47] | |

| [48] | . 青海省黄南州具有丰富、独特的节庆旅游资源,近年来随着节庆旅游的发展,黄南州游客人数和旅游收入不断增加。但节庆旅游在取得长足发展的同时,也存在一些问题。文章通过实地调查,对黄南州节庆旅游发展的现状和存在的问题进行分析,并提出了相应的对策,以期促进当地节庆旅游的可持续发展。 . 青海省黄南州具有丰富、独特的节庆旅游资源,近年来随着节庆旅游的发展,黄南州游客人数和旅游收入不断增加。但节庆旅游在取得长足发展的同时,也存在一些问题。文章通过实地调查,对黄南州节庆旅游发展的现状和存在的问题进行分析,并提出了相应的对策,以期促进当地节庆旅游的可持续发展。 |

| [49] | 空间数据索引技术可以有效地提 高空间数据在存储、处理、分析以及地图可视化中的效率,其性能优劣直接影响GIS的整体性能。该文针对格网索引和四叉树索引存在的问题,提出将四叉树嵌入 格网形成一种混合式空间索引结构,并分析其原理、数据结构与影响参数。理论分析及实验证明,对于空间集聚分布状态的海量地理数据而言,混合式索引方法以略 高的存储代价换取了更高的检索、插入和删除效率,是一种有效的空间索引方案。 . 空间数据索引技术可以有效地提 高空间数据在存储、处理、分析以及地图可视化中的效率,其性能优劣直接影响GIS的整体性能。该文针对格网索引和四叉树索引存在的问题,提出将四叉树嵌入 格网形成一种混合式空间索引结构,并分析其原理、数据结构与影响参数。理论分析及实验证明,对于空间集聚分布状态的海量地理数据而言,混合式索引方法以略 高的存储代价换取了更高的检索、插入和删除效率,是一种有效的空间索引方案。 |

| [50] | . 研究中国非物质文化遗产的空间分布特征及影响因素,是提高非物质文化遗产的管理和保护水平的重要路径。通过GIS空间分析技术研究了2376项中国国家级非物质文化遗产项目(台湾地区除外)。研究表明:非物质文化遗产呈带状、组团状分布,分布不均衡。从全国看,非物质文化遗产呈组团状分布在东部(尤其是东部沿海地区)和中部地区,而西部相对稀少,呈现西疏东密的空间分布;从南北看,南方分布数量与密度均大于北方,且主要分布于长江流域带。影响空间分布的主要原因:一是受地理大环境的影响,物产丰富和人类活动较多的地区非物质文化遗产较多:二是与人类的宜生环境和民族性地域性有关;三是少数民族聚居区,由于地处边疆,较少受到外来文化的入侵,文化传统不易被破坏。 . 研究中国非物质文化遗产的空间分布特征及影响因素,是提高非物质文化遗产的管理和保护水平的重要路径。通过GIS空间分析技术研究了2376项中国国家级非物质文化遗产项目(台湾地区除外)。研究表明:非物质文化遗产呈带状、组团状分布,分布不均衡。从全国看,非物质文化遗产呈组团状分布在东部(尤其是东部沿海地区)和中部地区,而西部相对稀少,呈现西疏东密的空间分布;从南北看,南方分布数量与密度均大于北方,且主要分布于长江流域带。影响空间分布的主要原因:一是受地理大环境的影响,物产丰富和人类活动较多的地区非物质文化遗产较多:二是与人类的宜生环境和民族性地域性有关;三是少数民族聚居区,由于地处边疆,较少受到外来文化的入侵,文化传统不易被破坏。 |

| [51] | . 运用最近邻指数法、空间分析法和耦合分析方法,研究了毛乌素沙地31座汉代古城遗址的分布特征,探讨了古城遗址空间格局与地理环境要素之间的关系。通过对31处古城址进行点格局分析,得出古城遗址间平均最近邻直线距离为25.5 km,属于凝聚分布模式。汉代古城遗址主要集中在4个集聚区,即秦长城—秦直道强影响区(A)、秦长城—秦直道弱影响区(B)、西南集聚区(C)及西北集聚区(D)。其中,秦长城—秦直道强影响区(A)是最主要的遗址分布区,占古城址总量的48.4%。毛乌素沙地汉代古城遗址呈西疏东密的分布特征,形成明显的"空间组群"格局。在当时的气候背景下,地貌和水资源等自然因素主要制约城址的选择,而政治、军事和交通区位等人文因素则对古城遗址的数量和空间结构起主导作用。 . 运用最近邻指数法、空间分析法和耦合分析方法,研究了毛乌素沙地31座汉代古城遗址的分布特征,探讨了古城遗址空间格局与地理环境要素之间的关系。通过对31处古城址进行点格局分析,得出古城遗址间平均最近邻直线距离为25.5 km,属于凝聚分布模式。汉代古城遗址主要集中在4个集聚区,即秦长城—秦直道强影响区(A)、秦长城—秦直道弱影响区(B)、西南集聚区(C)及西北集聚区(D)。其中,秦长城—秦直道强影响区(A)是最主要的遗址分布区,占古城址总量的48.4%。毛乌素沙地汉代古城遗址呈西疏东密的分布特征,形成明显的"空间组群"格局。在当时的气候背景下,地貌和水资源等自然因素主要制约城址的选择,而政治、军事和交通区位等人文因素则对古城遗址的数量和空间结构起主导作用。 |

| [52] | . |

| [53] | . . |

| [54] | . 作为民族地区自然要素与人文要素的核心内容,地质遗迹和民族文化资源存在密切的空间关联和相互作用关系,定量研究两者的空间关系,是揭示民族地区人与自然关系及其成因机理的重要途径。本文从数量空间关系、质量空间关系和空间耦合关系3个方面,提出普适性的地质遗迹与民族文化资源空间关系定量研究方案,并以两类资源优势突出的桂西地区为典型区域展开研究。结果表明:桂西地区地质遗迹与民族文化资源的数量空间关联指数R值为0.478,其显著性检验显示两者之间数量空间关联密切;耦合协调度CI值越高表明地质遗迹与民族文化资源的质量空间关系越密切,桂西地区平均CI值为0.95,达到优质协调等级,表明两者之间具有很高的质量空间关联;耦合型资源评价值D越高表明地质遗迹与民族文化资源空间耦合关系越密切,桂西地区平均D值为1.04,靖西、平果、南丹、宜州等12县(市、区)D值较高,田林、田东、右江等部分县(市、区)D值较低,表明两者之间空间耦合关系总体密切但分布不均衡。地质遗迹与民族文化资源密切空间关系的成因机理,为始终同步进行并贯穿于民族地区人与自然关系各个方面的两者间的相互影响和作用所阐释,地质遗迹及其自然环境构成影响和制约民族文化产生、发展与演变的“地学基因”,而民族文化资源则是体现各民族对地质遗迹及其自然环境的选择与适应能力的创造物。 . 作为民族地区自然要素与人文要素的核心内容,地质遗迹和民族文化资源存在密切的空间关联和相互作用关系,定量研究两者的空间关系,是揭示民族地区人与自然关系及其成因机理的重要途径。本文从数量空间关系、质量空间关系和空间耦合关系3个方面,提出普适性的地质遗迹与民族文化资源空间关系定量研究方案,并以两类资源优势突出的桂西地区为典型区域展开研究。结果表明:桂西地区地质遗迹与民族文化资源的数量空间关联指数R值为0.478,其显著性检验显示两者之间数量空间关联密切;耦合协调度CI值越高表明地质遗迹与民族文化资源的质量空间关系越密切,桂西地区平均CI值为0.95,达到优质协调等级,表明两者之间具有很高的质量空间关联;耦合型资源评价值D越高表明地质遗迹与民族文化资源空间耦合关系越密切,桂西地区平均D值为1.04,靖西、平果、南丹、宜州等12县(市、区)D值较高,田林、田东、右江等部分县(市、区)D值较低,表明两者之间空间耦合关系总体密切但分布不均衡。地质遗迹与民族文化资源密切空间关系的成因机理,为始终同步进行并贯穿于民族地区人与自然关系各个方面的两者间的相互影响和作用所阐释,地质遗迹及其自然环境构成影响和制约民族文化产生、发展与演变的“地学基因”,而民族文化资源则是体现各民族对地质遗迹及其自然环境的选择与适应能力的创造物。 |