, 周成虎

, 周成虎Retrospect and perspective of geomorphology researches in China over the past 40 years

CHENGWeiming , ZHOUChenghu

, ZHOUChenghu收稿日期:2016-12-13

修回日期:2017-02-15

网络出版日期:2017-07-12

版权声明:2017《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (922KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

地貌学是研究地球表层形态特征、成因、分布及其演变规律的学科,又称地形学[1]。由于它是人类生活、生产、生存的载体,更是当今社会进行生态环境建设、资源质量评估与合理利用、城乡用地与交通发展研究的对象,因而倍受人们的关注。随着国家的不断发展,中国地貌学研究在服务于国家建设、城乡发展、资源利用、生态建设等方面做出了重大贡献,学科本身也取得了较大进展。本文统计了1978年以来地貌学发表的相关中文论文,着重分析了地貌学科体系以及各分支地貌40年来的研究进展,并对地貌研究未来发展态势做出展望,以求对地貌学的发展有所裨益。

1 近40年来中国地貌学术论文回顾

1.1 论文发表数量与发展期段

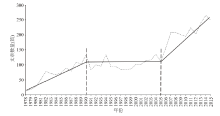

中国20世纪50年代对地貌科学开展了重点研究,出版了由中国科学院自然区划工作委员会署名的《中国地貌区划(初稿)》论著[2-3],其后至20世纪70、80年代的研究状况,由沈玉昌和李吉均等做了全面总结[4-5]。论文是反映学科发展成果与发展水平的重要标尺,是评价学科发展动态的重要指标。对1978-2015年地貌学中文学术文章的统计表明(图1),期间共发表论文4700余篇,按发表时间大致可分为3个发展期段:1978-1990年为快速发展期段,共发表1042篇,年均发表文章数以6.5篇/年的速度递增;1991-2005年为平稳发展沉淀期段,处于学术沉淀,蓄势待发状态,共发表1497篇,年均发表论文110篇左右;2006年至今为高速发展期段,共发表2161篇,年均发表文章数以8.9篇/年的速度递增,2015年发表论文达到245篇。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图11978-2015地貌相关中文文章发表数目变化

-->Fig. 1Curve change of paper numbers published in Chinese journals about geomorphology researches over the past 40 years

-->

1.2 论文内容递变情况

学术成果是衡量学科发展水平与应用能力的重要标尺。地貌学是国土建设与国防建设的重要依托,在服务国家建设需求上,40年来地貌学做出了重要贡献。成果内容具如下特色。1.2.1 研究理论不断创新,学术水平大幅度提高 中国地貌学研究在近40年间,尤其是进入21世纪以来,及时吸纳了新的科研成果,提升了研究理论,学术水平有了大幅度提高。在揭示地貌形态发生机制方面,40年前普遍釆用地质动力学构造地台与地槽论解析平原、高原与山地的形成与演替[6],但其发生的动因机制问题却一直难于揭示。20世纪末,地学地壳板块理论获得重大突破,地貌形成的板块构造机制逐步完善。地学工作者将这些理论应用到地貌发生分异上,解析了地貌形态发生分异的内营力问题,从机理上回答了地表地貌形态特征与地球深层地壳板块构造活动的联动机制,是地貌学研究史上的一场革命,意义重大[7]。

1.2.2 研究领域不断拓宽,内容从传统地貌研究拓展到地貌—自然地理综合研究,深化了地貌学理论研究的广度与深度 以地貌为基础,现今开展的地貌与土地利用、地貌与植被覆盖、地貌与水文关系、地貌与土壤发生分类等综合交叉研究成果众多,如不同地貌类型区植被覆盖变化研究[8],地形对降水影响研究[9]、基于生态背景下泥石流预报研究[10]、长江口潮滩沉积物有机微污染物分布特征研究[11]、西南喀斯特山地石漠化与地貌、岩性、降水及人口密度的关系[12]等,都是研究内容大为拓展、研究深度不断深化的体现。不仅限于地球,地貌研究亦开始对月球表面形态、月球撞击坑分类及其空间分布、月球演化等展开研究[13],同时开展了火星是否具备形成风沙地貌条件的探索[14]。

1.2.3 学科体系日益完善,已成为一门完整的学科 是否具有完整学科体系是衡量某一学科是否成熟的重要标志。地貌学经过半个多世纪的发展,己在地表形态形成机制、地貌分类、地貌区划、以及地貌应用功能、地貌研究方法与技术等方面取得诸多进展,己发展成为一门独立成熟的学科。

地貌分类日趋成熟。在有关地貌类型划分原则上,曾长期存在成因分类和形态分类之争。20世纪50年代,中国对地貌科学开展了重点研究,出版了由中国科学院自然区划工作委员会署名的《中国地貌区划(初稿)》论著[3],提出地貌类型划分应主要依据成因原则进行分类,特别注明不采用形态分类原则。该研究按宏观地质构造和新构造运动体系,将中国山地划分出极高山、高山、中山、低山和丘陵等类型,而在较小的地貌形态成因单元划分出冲积洪积平原、湖积平原、喀斯特峰林等类型。从这一类型体系上看,划分原则存在形态与成因割裂,高级类型按地质构造、低级类型按地表外营力,导致划分原则极不协调;划分指标上只在山地按高程差异划分,而对平原则没有指标,说明指标体系还不完备。上述状况说明,当时的地貌学分类仍处在探索与不成熟阶段。中国地貌学家沈玉昌、周廷儒、任美锷、施雅风、陈述彭等,在各自的论著中,有的采用形态划分,有的采用成因划分[2-4]。按形态划分的著作中,李炳元等于2013年在《地理学报》发表的“中国地貌区划新论”最具代表[15]。该方案采用地表形态特征将地表划分出平原、台地、丘陵、小起伏山地、中起伏山地、大起伏山地、极大起伏山地7大类,再按5级海拔高度指标划分出28个基本地貌类型。这一分类方案的优点是继承了视角上传统地貌特征,创新推出了起伏度的山地划分指标。然而在原则与指标上,同样存在不足,表现在:① 未考虑成因对地貌形态的影响与作用;② 在分类指标中引入低海拔(< 1000 m)、中海拔(1000~2000 m)、高中海拔(2000~4000 m)、高海拔(4000~6000 m)、极高海拔(≥ 6000 m)5种海拔类型,势必形成平原、台地、丘陵、低山、中山、高山各增加5个类型,使分类体系趋于复杂。近年来,采用形态与成因相统一的原则进行地貌类型的划分己在学术界获得共识,大大促进了地貌学理论的提高和应用效能的发挥。国家“十三·五”(2016-2020)发展规划中,中国地理国情普查、中国山洪灾害调查与评估、中国城市山洪灾害研究、中国陆地地形跨省界自然地理实体普查等项目,其基础对象均为地形与地貌特征,均采用地表形态与地貌成因相统一的原则进行地貌类型的划分与地貌区划的构建,这是地貌科学研究上的一大进步。

地貌区划日趋完善,分支学科区划不断涌现。中国地貌类型复杂多样,区域分布格局差异较大,使全国性地貌区划方案相差甚远,经过多年努力,区划结果逐渐走向一致。中国20世纪50年代完成的地貌区划(初稿)[3],是中国第一部覆盖全部陆域系统的区划,釆用成因原则将全国陆域划分出18个一级区(大区),44个二级区(地区),114个三级区(地貌省),未作第四级(小区)的划分。该区划收集的区域资料翔实,是中国集全国地貌学研究者智慧的第一部大型专著,与全国1:400万地貌类型图相配套、有面积表达、区划空间界线较为正确。但因研究基础薄弱、研究时段短,存在一些不足:① 该方案以构造成因为主导原则进行区划单位的构建,未能充分反映中国地貌形成发生发展的规律;② 说明中提到大地构造的原则,而第一级区域却未考虑中国陆域地貌的三级台阶地势格局,难于回答构造体系对中国地貌格局的制约与影响,第一级大区出现18个单位的冗多局面;③ 区划指标不具体,笼统提出按大地构造、地表形态和外力作用,而无具体指标和指标分级;④ 区划体系不完整,第三级区划单元有许多空缺。其后有不少区划版本,最具代表性的为李炳元等按形态分区的版本“中国地貌区划新论”[15]。该方案的优点是:① 采用地貌类型区域组合转换原理进行地貌分区,创新了中国地貌区划理论由地貌类型转换为地貌区划的实践研究;② 考虑了中国陆域三级地貌阶梯之间的明显差异,划分出第一级地貌大区为6个,其下按地貌类型组合划分出二级区37个,并有附图和面积。近年来,围绕地貌区划理论完善与提高应用能力的研讨不断深入,国家“十二·五”和“十三·五”规划,都有不少项目包含了地貌区划的任务,坚持形态与成因结合,服务于生态区划与规划、生态评价与生态建设、地貌灾害预报与预防、交通线路选址与桥涵地基稳定性、城乡洪涝地貌分析、自然保护区地貌功能区划等项目,都要求从地貌综合角度提交相应成果。如应“地理国情普查”国家专项任务的需求,中国科学院地理科学与资源研究所正在联合国内多家科研院校,开展全国1:25万尺度的五级地貌分区的研究工作,该项成果将对中国的地貌分区划分提供最详细的区划方案。同时,中国生态地理区划[16]、中国沙漠戈壁生态地理区划[17]、中国戈壁综合自然区划[18]等均是地貌区划的最新成果,在地貌分级体系、指标体系、分级特征、制图与新技术应用上有严格界定,标志着中国地貌区划已日趋完善,分支学科区划也不断涌现的局面己经出现。

1.2.4 研究队伍不断壮大,己具备开展大科研的能力 中国****对地貌学的研究,也许最早的就属黄秉维1934-1935年在翁文灏、丁文江指导下进行的“山东海岸地形”研究[19],李四光1939年在其著作“中国地质学”中将中国划分为19个区[20]。直到1954年中国科学院地理研究所设立地貌研究室,地貌学研究才开始进入系统研究轨道,其后,1956年北京大学地质地理系、1958年南京大学地理系、西北大学地理系和华东师范大学地理系相继设立地貌专业,累计培养了大批地貌专业人才。与此同时,中国科学院广州地理研究所、长春地理研究所、华北地理研究所亦先后成立地貌研究室,对中国地貌科学重大问题开展研究[20]。经统计,现今全国有地理研究所几十家,设立地理专业的大学院校近百所[20],均有地貌专门人才从事研究与教学工作。

最新研究成果表明,中国地貌科学已初步形成了学科体系齐全,专业队伍构成较为配套,中青年人才培养速度加快,研发储备能力大幅提升局面,己具备了开展大科学研究活动的能力[21]。如近期完成的“西南喀斯特山地石漠化与适应性生态系统调控”研究,对中国西南喀斯特地区石漠化时空格局、变化与驱动力、生物地球化学过程与成土速率、水循环动力过程及水文效应、植物群落与其生态适宜性等重大问题,均是在地貌综合研究基础上开展的。该项目从科学与实践上较正确地回答了(石漠化)发生机制、过程、速率及生态建设、灾害防治等系统综合科学问题,提出的对策措施对中国西南区域的生态环境建设具有重要指导意义。又如新近开展的“中国山洪灾害调查与评价”项目,也都是地貌学应用于中国灾害防治研究的重要体现。

1.2.5 研究方法与技术手段日趋先进,新技术研究体系已经形成 近年来,随着地理信息系统、遥感、全球定位等技术的飞速发展,人们开始基于航空相片、卫星影像以及数字高程模型等各种数据源研究提取地貌特征信息的方法,并在地貌类型界线的确定以及地貌渐变信息的表达等方面取得重要进展[22-23]。中国国家测绘部门1:5万数字高程模型、2000年初美国实施的“航天飞机雷达地形测量计划”(Shuttle Radar Topography Mission, SRTM,http://srtm.csi.cgiar.org/)获得全球60oN到56oS之间高精度高程格网数据、ASTER数据,为准确进行地貌特征提取提供了有力的支撑,为获取高精度大比例尺的典型地貌特征的DEM数据提取提供了良好基础。近年来,应用合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR)和机载激光类型(LiDAR)等技术进行大比例尺地形测量、监测断层运动、地震区形变、火山喷发前的隆起、滑坡前的形变等地质灾害方面亦已得到广泛应用[24]。

利用DEM和遥感影像等多源数据进行数字地貌信息定量提取已有大量研究成果。Miliaresis等基于高分辨率遥感影像、高精度DEM进行地貌特征分割、洪积扇地貌特征提取和地貌制图等[25];Jordan等基于DEM、地质图、遥感影像及观测数据等多源信息进行构造地貌特征提取[26];汤国安在2014年发表的“中国数字高程模型与数字地形分析研究进展”一文中,对DEM的数据模型、数字地形分析的不确定性、尺度效应、高性能计算方法以及地学应用等方面进行了全面的梳理和总结,将数字地形分析研究思路和方法拓展到了其他地学场模型的研究中[27]。

地貌遥感制图实现了新的突破。以遥感与GIS技术取代传统的手工编制与机械制图的局面已经实现,新遥感制图技术体系已经形成。采用遥感影像等多源数据进行地貌类型的综合解析,最终编制出版《中华人民共和国地貌图集(1:100万)》是这一体系的重要标志[23]。该图自2004年开始,在继承20世纪80年代编制出版的15幅1:100万地貌图(如北京幅、西安幅、太原幅等)、图例系统和“中国1:100万地貌图制图规范(1987)”[28]基础上,中国科学院地理科学与资源研究所联合国内相关院校,对原百万分类系统进行了分层分级归并和扩充,制定了新的中国1:100万数字地貌分类系统[29-31],采用形态和成因相结合的分层分级组合分类方法和点、线、多边形形态结构数据组织方式,在地质、老地貌图、多尺度DEM等数据的支持下,应用基于遥感影像等多源数据进行数字地貌综合解析的技术和方法,完成了全国74幅百万标准分幅地貌类型的遥感解译,构建了中国第一个百万数字地貌数据库系统,编制出版了《中华人民共和国地貌图集(1:100万)》和《数字地貌遥感解析与制图》,填补了该领域国内外空白。《中国1:100万数字地貌图研究及其应用》项目获2009年度国家科学技术进步奖二等奖。

2 地貌分支学科研究状况的回顾与展望

随着中国地貌学研究不断深入与应用需求的扩展,地貌学分支学科获得了快速发展,主要包括动力地貌学、气候地貌学、构造地貌学、应用地貌学。同时,地貌学与邻近科学间相互渗透,研究方法相互借鉴,如河流动力、海岸动力、冰川动力、风沙动力等的相关原理和方法逐渐引入到地貌分支学科中;古地理、古气候、沉积相、海面变化、新构造运动等的发展也丰富了古气候地貌及构造地貌的研究领域,这些地貌的分支都开拓了研究领域。另外,岩石地貌学,如丹霞、花岗岩等的发展也取得诸多进展[32]。2.1 动力地貌学研究

按外营力作用方式和形成的地貌特征,动力地貌主要包括:冰川地貌、冰缘和冻土地貌、风沙地貌、黄土地貌、岩溶(喀斯特)地貌、河流地貌、海岸及海底地貌等。2.1.1 冰川地貌研究 中国冰川地貌主要发育于青藏高原高山区与天山、阿尔泰山极高山带上。1949年前对冰川的研究几乎为空白,直至20世纪50年代,对玉龙山、贡嘠山的冰川考察为起步,逐渐将研究区域扩展至整个青藏高原与天山、阿尔泰山。中国冰川与地球南北两极的冰川差别主要体现在冰期历史短与冰川发育具有阶段性上[33-35]。中国地貌****研究的重点一直集中在中国冰川发育空间、成因与发育时段等方面。目前,中国己有完整的冰川名录,冰川科学己取得了突破性的学术进展[36-39]。而近几年,冰川地貌的研究逐步扩展到天山、西秦岭、帕米尔等山地的冰川地貌研究上[40-42];对多年来中国东部山地(如庐山、浙东四明山等)是否存在第四纪冰期遗迹的问题,不少****也做了探讨,证实所谓的“第四纪冰川遗迹”主要是由风化、重力、流水作用形成的地貌形态而非冰川遗迹[43-44]。

2.1.2 冰缘(冻土)地貌研究 冰缘(冻土)地貌广泛分布于气候严寒地区,与冰川作用有一定关系,但在无冰川作用而具有寒冻作用区域也广泛存在,其特点是地表具有冻结与融化交替过程。长久以来中国地貌工作者从未停止过对冰缘地貌的探索,但前期研究大多集中于冰缘地貌特征、分布和信息提取等方面[45-47],而对冰缘地貌区的植被、土壤、水文、微地貌等方面的研究相对较少。近年对青藏高原、秦岭、五台山、小兴安岭、辽东山地冰缘地貌的研究表明[48-52],冰缘地貌可进一步划分出石河、石流坡、石海、石堡、雪蚀洼地、跳石塘等类型,在地表径流的作用下,上述类型具有潜在的移动性;冰缘地貌上已初步具有耐寒植物的生长条件,且群落分布亦具分异,石流坡上的灌木多于石海,而草本种类则石海多于石流坡,从冰缘地貌上部至下部,植物种类也具有由简单群落至复杂群落的转换趋势;土壤在冰缘地貌上亦开始发育,成壤作用及土壤有机质具有从上坡向下坡增强增多趋势;在成灾成因上,跳石塘坡度较陡,稳定性较差,石块容易滚动下滑造成灾害。展望未来,将冰缘地貌学与植物学、土壤学、水文学等相关学科相结合,形成冰缘地貌学综合研究体系已成为该分支学科未来的重要研究方向。

2.1.3 风沙(风成)地貌研究 风沙地貌广泛分布于中国西北干旱、半干旱,甚至部分半湿润区域,是由风力作用形成的一种地貌类型,其形成、形态、空间组合、演变均与风力作用有关[53-55]。20世纪50年代中国科学院组织沙漠综合考察队,60年代成立中国科学院沙漠研究所,其后,研究机构不断扩充,研究深度与广度不断扩展,目前已建成涵盖各个领域的完整学科体系与优秀研究团队。发展历程上,20世纪50-60年代主要开展沙漠考察,进行沙漠分类与总结群众防沙治沙经验等;60-90年代则主要在风沙移动规律、沙漠化发展动态与科学防治上;90年代后,可持续发展理念融入沙漠研究领域,在各沙区广泛建立沙漠实验站,深入开展沙漠发生发展与区域气候、沙区植物与生态群落、沙区节水农业、沙区生态防护林体系建设、沙区特色资源与特色产业(沙产业)、沙区生态资源与沙漠GIS建设等研究,将中国沙漠研究水平推向世界前列[56-58],对特定沙区、特定内容的风沙地貌研究也不断深入,成果突出,如库姆塔格沙漠羽毛状沙丘风力系统研究、巴丹吉林沙漠沙山形成与沙山微地貌、沙丘湖泊水文动态研究,古尔班通古特沙漠风能的研究等[59-62]。在沙漠地貌制图方面,腾格里沙漠等地貌图的编制和出版,详细揭示了中国沙漠地貌的空间分布格局和变化规律[63]。

2.1.4 黄土地貌研究 中国对黃土地貌(主要指黄土高原区)研究由来已久,对黄土区域界定与科学成果的汇萃起始于20世纪50年代,由中国科学院成立黄河中游水土保持综合考察队开始,以及80年代开展“黄土高原地区综合治理开发”项目和其后建立的诸多生态建设实验基地[64-65],对黄土地貌的研究包括黄土成因、黄土侵蚀及水土流失、黄土地貌精细刻画等几个方面。

研究表明,黄土高原形成主要起源于风力堆积[66]。新第三纪末(距今240万年前),中国季风气候开始形成,西北地区开始干旱化,西北向干风吹力作用逐渐加强。南面有秦岭阻隔,尘沙开始在本区大量堆积。距今110万年至60万年(第四纪早、中更新世),沙尘堆积达到旺期,平均堆积厚度达到100~200 m,黄土高原面貌由此确立[67]。随后,水力侵蚀逐渐加强,侵蚀大于堆积,黄土沟壑地貌由此形成[68]。

在黄土的侵蚀和水土流失研究方面,研究表明,黄河流域现代土壤侵蚀面积有45.4万km2,多年平均侵蚀量16亿t/a,自然侵蚀量为9.76亿t/a[69]。20世纪90年代始,生态建设成就显著,水土流失量下降,土壤侵蚀维持在11亿~12亿t/a的水平[70-71]。进入21世纪,在退耕还林还草等生态建设措施下,土壤侵蚀量显著减少,黄河年输沙量大致维持在6亿~7亿t/a,区域总侵蚀量大致在10亿t/a水平。为防治水土流失,经过多年努力提出了径流控制[72]及缓坡梯田及缓坡地[73-74]的方式,大大降低了黄土地貌区的水土流失状况。

近10年来,对黄土地形进行精细化研究取得诸多成果。利用分形技术进行河网分形维数和稳定性系数计算,认为以分形参数进行定量地貌特征研究具有较好的可行性[75];结合DEM数据,对不同地貌形态类型的植被覆盖、土地利用、滑坡频率等的空间变异性进行了探索[76-78];对黄土高原地貌提取方面亦做了一定的实验[79-82],对通过边缘检测算子生成沟沿线的方法进行了讨论[83],为解决正负地形在分割时产生大量多边形碎屑问题,采用区域生长法来改进坡面畸变问题也开展了研究[84];利用多方位DEM地形晕渲、坡度等多元指标,以主成分分析消除多重共线性和约减维数,并以Logistic回归模型提取黄土高原正、负地形的方法也取得良好进展[85]。

2.1.5 岩溶(喀斯特)地貌研究 中国是喀斯特地貌广泛分布的国家,在西南诸省分布尤其集中。20世纪50-60年代,对喀斯特地貌的研究主要集中于类型方面[86],70-80年代进一步开展喀斯特溶洞、溶盆及发育演化规律的研究,90年代后,逐渐跨入喀斯特水环境、生态地貌分类分区研究[5, 87]。近10年来,针对石漠化生态修复与建设等问题,深入开展了土壤侵蚀特征、小流域生态恢复、SAR影响配准及石漠化岩性、土地利用关系等方面的研究[88-92]。为探索喀斯特地区侵蚀模数与侵蚀因子的相关关系,开展了不同坡度条件下土壤侵蚀模数的多因子方程筛选回归模型研究,提高了缓坡、陡坡侵蚀产沙预测精度[93-95]。

2.1.6 河流地貌研究 中国对河流地貌的研究历史悠久,20世纪50年代开始就有系统性研究,大致是50-60年代开始,先后开展过长江、黄河、黑龙江、汉江、湘江、沁河、雅鲁藏布江等河谷地貌研究。其后陆续对河床、河型及演变规律进行了研究,加深了河流地貌研究的深度[4, 96];至70年代,河流地貌拓展到河源地貌研究。针对长江、黄河发源地资料空白状况,组织实地考察,明确了长江发源于唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山,黄河发源地的正源为卡日曲。20世纪80-90年代,河流地貌研究拓展到河床演变规律研究上,提出了新河型分类方案及其形成条件[97]。进入21世纪,研究拓展到河床结构与河流地貌演变机理,河道系统与流域侵蚀产沙相互关系及河道平衡机理的研究[98-99],对河口水文动力与泥沙堆积的研究亦在长江口开展,为探索河口演变规律积累了资料[100-101]。许炯心在2016年总结了中国河流地貌的研究进展,以此纪念中国现代河流地貌学研究的开拓者和奠基人——沈玉昌先生诞辰100年,包括水系发育与河谷地貌演变、侵蚀与产沙过程、河床过程与河型、河流地貌系统研究[102],这些成果代表了中国河流地貌学研究的最新及最前沿进展。

2.1.7 海岸及海底地貌研究 中国对海岸地貌的研究开展较早,20世纪50-60年代,全面开展了海岸线调查,查清了中国海岸线长度。其后对黄海与东海重要海域的海底地貌类型与成因,以及东海、南海海底沉积物进行了研究,为中国开展海岸地貌研究打下了良好基础[103]。在全球气候变暖与海平面上升背景下,中国海岸地貌学家从20世纪80年代开始,依据地面沉降、海面升降的趋势,预测了黄河、长江、珠江三角洲至2030年海平面上升量,这是中国首次对海岸河口动态研究取得的成果[104]。与此同期,还开展了上述三角洲沿岸泥沙运动规律与形成过程、演变规律、海岸潮滩类型及其动态变化的研究,为港口建设、河口治理、航道整治提供科学依据[105]。进入21世纪,对海岸—海洋的关注度倍增,中国海岸地貌研究亦得到很大发展。海岸类型、成因与演变、渤海、黄海、东海、南海大陆架、海岛与岛礁分布与规模、浅海水文与潮汐、海洋生物与生态系统、海洋气象与气候、海岸线区划、海岸与港湾建设等相关海岸地貌的内容已全面开展研究,中国海岸地貌研究的深度与广度,以及新技术新方法的应用等将进入快速全面的发展期[4, 106-108]。在海底地貌研究方面,郑勇玲等在分析海底地貌学国内外研究现状基础上,综述了中国海底地貌的最新研究进展和发展历程,探讨了今后中国近海地貌的研究发展方向,随着测量技术的不断更新,中国海底地貌研究将由宏观向微观、从大的地貌到特定的地貌、从形态特征到地貌过程、人类活动对地貌过程的响应研究等将会不断深入[109]。

2.2 构造地貌学研究

构造地貌是指受构造内动力作用控制,通过内外地质动力的相互作用所确定的能够反映一定构造特征的地貌形式。构造地貌学的研究内容包括:地貌与构造的关系、构造地貌发生和发展过程以及构造地貌过程所揭示的地球内部构造动力过程。近几十年来,构造地貌在大地构造地貌、地质构造地貌、火山及熔岩地貌等方面都取得诸多进展。2.2.1 大地构造地貌研究 20世纪末,地貌学家及时吸纳了地质板块学说理论[7],认为地球圈层具有内核—地幔—地壳结构,地幔层具有暖流层,并产生热对流循环。板块学说认为,地球外层地壳刚性岩石圈存在大小不等的板块(陆块),板块与板块接触带上受上地幔暖流热对流作用会产生陆块运动,陆块接触带岩体受冲击会褶皱成山,而板块块体本身相对稳定,地表形态表现为平原或高原。板块相对移动而发生彼此碰撞或张裂,形成了地球表面的基本面貌。在板块张裂的地区常形成裂谷或海洋,在板块相撞挤压的地区常形成海沟、岛弧、海岩山脉及巨大的山脉。地球上海陆的形成和分布、陆地上大规模的山系、高原和平原的地貌格局都是地壳板块运动的结果[7, 110]。

在中国大地构造地貌研究方面,中国诸多****进行了大量研究,阐述中国地貌四级台阶的空间格局[2-3, 6]。中国位于欧亚板块的东部,东南毗邻太平洋板块,西南接印度板块,三大板块的演化及其相对运动,形成并制约着中生代以来中国地貌的分布特征,也深刻影响着中国地貌的形成、演变、展布和区域组合[2-3, 6]。在大地构造地貌制图研究方面,最有代表性的成果为陈志明2011年主编出版的《亚洲与邻区陆海地貌全图(1:8000000)》,其制图区覆盖了地球表面约35%的陆海地貌,采用较小比例尺的专题地图来表现板块造貌构造的近代要素,为近年来大地构造地貌制图的经典之作[111]。

2.2.2 地质构造地貌研究 近几十年来,****们在中国一些构造活跃地区所开展的地质构造地貌学研究方面取得诸多成果,比较典型的研究如青藏高原及周边地区的层状地貌格局与高原隆升的关系[112]、鄂尔多斯周边地堑盆地地区的地貌特征及演化历史。这些研究分析了新构造活动的方式、速率、历史变化、应力场和动力机制及其对各种地貌类型形成和演变的影响或控制作用等[113]。

地质构造地貌的分析方法可归纳为构造地貌格局分析法、构造地貌形态分析法、构造地貌相关沉积分析法和构造地貌年代分析法[114-115]。基于河流阶地、山前洪积扇、冲沟等形变,通过高原夷平面的空间分布等揭示区域构造活动特点和历史[112, 116]。近年来,随着GIS和RS技术的不断提升,多源的SRTM-DEM、ASTER-DEM数据被广泛应用到构造地貌研究中,基于流域单位获取如地形起伏度、面积—高程积分、河长坡降度、分形维数、盆地形状指数、流域盆地不对称度、谷底宽度与谷肩高度的比值等地形指标,综合分析区域地质构造的相对稳定性[117]。可以预见,构造地貌学将在圈层作用研究中发挥重要作用,同时朝着信息化、定量化的方向发展。

2.2.3 火山与熔岩地貌研究 受区域地质构造的影响,中国的火山熔岩地貌分布大致可分为两个区域,一是沿中国东部大陆边缘,形成数以百计的火山群和火山锥,成为环太平洋火山链的一部分;二是位于青藏高原及其周边地区的火山群,刘嘉麒于1999年系统地总结了中国的火山地貌分布情况,论述了中国火山活动历史及地质特征[118]。近年来,GIS技术被应用到火山熔岩地貌,为精细和定量刻画火山地貌提供了方法支撑。

2.3 气候地貌学研究

任何地貌都时时刻刻受到气候条件的控制和制约,故气候地貌主要研究不同气候条件下外力作用与外力组合的特征以及所形成的地貌组合。气候地貌的分带性和地带性一直是该学科的主要研究内容。如在青藏高原及其周边的高寒冰川区域分异上,通过对山地冰川地貌与气候变迁的耦合研究,表明中国冰川地貌形成与发育区域分异明显,青藏高原西部山地冰期形成时间早,冰川地貌发育完整,冰川规模随渐新世以来的气温升高而渐行缩小;而东部区域的山地冰川形成时间短,规模较小,且仅在局域山脊保留有末次冰期发育的冰川;研究还表明,影响冰川发育的因素不仅仅是区域气候,构造因素也起着相当重要的作用[119-122]。此外,在冻土地貌、干燥地貌等研究领域也做了相应的研究。2.4 古地貌研究

近年来,中国对古地貌的研究有较大进展。一是在探索地貌演化方面,通过地貌演化模拟反演古地貌形态,并探讨导致地貌改变的动力因素方面取得多项成果[123-126],二是在古地理环境方面获得重要进展。如北京广安门内广义大厦工程通过地层剖面进行的古地貌复原研究,认为2万年来该区地貌形态变化与植被变化有重要关联,该区环境经历了晚更新世晚期较冷湿的疏林草地、较干旱的草原植被、全新世较暖湿的疏林草地及较凉湿的草甸植被的演变过程[127]。此项研究对今后开展古地貌与古环境变化研究有重要意义。又如依据汾渭地堑系列湖盆地貌与沉积特征的研究,证明第四纪中晚期,各湖盆曾发生过数次大幅快速的湖泊消退与河流下切事件,规模从渭河盆地至临汾太原盆地直至大同阳原盆地,但各盆地在发生时序上亦存在差异[128]。应用古地貌研究成果于油藏探索的研究也有所开展。如应用印模法、综合地质法等方法恢复王洼子地区和陇东地区侏罗纪古地貌,分析其油藏发生条件,发现油藏主要分布于紧邻高地斜坡及古谷坡等地势相对较高地带[129-131]。研究方法上,古地貌复原综合模型研究也逐步开展,近期建立的综合地质模型,在复原古地形地貌综合特征、古气候变化[132]等方面进行了有益的探讨。2.5 岩石地貌研究

岩石地貌学主要研究同类岩石在不同自然地理条件下,或各类岩石在相同的自然地理条件下的地貌形态特征及其演化的学科。同类岩石的地貌形态特征及其演化在不同的自然地理条件下是极不相同的。如花岗岩在华南多呈高耸的山形,在华北,东北等地则多呈低矮的丘陵,这是因为岩相不同岩性各异的花岗岩在不同自然条件中因风化类型特性(例如有的以物理风化为主,有的以化学风化为主)的不同造成的。中国常见的岩石地貌有:石灰岩地貌、红色砂砾岩地貌(丹霞地貌)、石英岩地貌、页岩地貌、花岗岩地貌、玄武岩地貌、黄土地貌以及红土地貌等等。因喀斯特和黄土地貌在动力地貌部分已论述,这里就丹霞地貌、花岗岩地貌和流纹岩地貌的进展进行分析。2.5.1 丹霞地貌研究 2010年,“中国丹霞”成功申报世界自然遗产,丹霞地貌作为一个地貌类型名称已被世界所承认,国内****对于丹霞地貌的研究也日渐增多。近年来,科技部资助丹霞地貌基础数据调查、考察范围和深度不断加强,西藏等地区也陆续发现了丹霞地貌的分布,填补了之前部分省市对丹霞地貌基础数据的空白,推动了对丹霞地貌分布、分类、分区与自然景观、文化景观依存关系等方面的研究[133-135],运用丹霞地貌定量计算公式分析了丹霞地貌背景和景观特征[136-138],讨论了崆峒山丹霞地貌发育问题等[139]。

2.5.2 花岗岩及流纹岩等地貌研究 在中国南方亚热带季风气候条件下,自中、上新世以来的夷平面及其深厚的花岗岩风化壳在后期不同程度构造抬升—下切过程中,形成许多中国特有的花岗岩地貌类型,如黄山和三清山等处的花岗岩峰林、石林、造型石、风动石等[140-141]。研究表明,中国花岗岩地貌随不同气候区有明显的地带性规律,特别是纬度地带性,认为花岗岩地貌发育年代与中、上新世广布的夷平面存在密切关系。推算出不同山地的抬升幅度,沿海抬升约200 m,向内地逐渐增大,到南岭或大别山、伏牛山则达到约1600~2000 m[140-141]。

最典型的流纹岩地貌主要分布在浙东雁荡山区,研究表明:区域流纹岩地貌景观可分为剥蚀崩塌型和河谷流水型2个大类,6个亚类,16个类型单元。受区域断裂构造的控制,区内沟谷和岩嶂在平面上的发育延伸主要沿NE、NW和EW 3个方向;在新构造运动和岩性差异的控制下,区内峰、嶂、瀑在垂向上的分布具有分带性[142]。这些研究为揭示中国东部地区区域地貌演化具有重要意义。

2.6 其他地貌研究

重力地貌包括崩塌、滑坡等。近年来,随着中国生态与环境的改变,对山区重力地貌的研究越来越重视,从滑坡灾害分区规划图、滑坡危险程度分区图等研究逐渐增多。将数学模型引入到泥石流危险性评价的研究中来,使得泥石流危险度的划分方法更加合理,更加客观;采用地形地貌、地层岩性、降雨和人为因素等评价指标,采用灰色关联分析方法、主成分分析和模糊均值聚类方法进行区域和流域滑坡危险性评价等[78, 143],这些研究可为区域及流域综合治理提供依据。随着人类对自然的不断改造,人类活动已成为现代地貌过程的第三造貌力,人工地貌是人类造貌营力在自然地理背景下与自然营力协同作用塑造的具有人文特征的地貌体。李加林等2015年提出了人工地貌学,对人工地貌营力与地貌进行了分类,分析了人工地貌的变迁、人工地貌演化的影响机制、人工地貌的地图表达、人工地貌的环境影响等方面,并展望了人工地貌学的未来发展方向。他指出未来人工地貌学的研究需加强人工地貌学学科体系建设、人工地貌的物质构成与形态特征、人工地貌空间扩张过程及其发育规律、人工地貌的区域差异及累积地貌环境效应、人工地貌环境管理及国际比较等研究[144]。

3 未来展望

近40年间,中国地貌学在学科建设及服务国家社会经济发展上做出了重要贡献[145-146],但因中国是地貌大国,在揭示地貌形成发生及分异规律,服务国家生态环境建设、资源合理开发与布局、防灾减灾及社会经济可持续地貌保障体系构建上,仍有许多重大科学问题有待研究和破解。21世纪是人类管理地球获得重大突破的世纪,以地表形态为主要研究对象的地貌学,未来应着重在下列方面开展研究并有所突破。3.1 加强地貌基础理论研究,模拟地貌形成发生演替规律,实现地形变异的预判

现代地貌是古地形的延续,而未来地貌形态的格局则源于现代地形的演替,揭示和解析这种演替规律的任务只能求助于基础理论的研究。目前关于地貌形态的形成与分异、形态特征与地理景观、地貌过程与地表物质结构、类型结构与地域组合,地貌学科体系构建等全局性与实践性等许多重要问题都等待基础理论研究来解析。应用现代科学思维与已有实践资料,采用遥感与GIS等先进技术,构建地貌识别系统,摸拟地貌形成与演替过程,并实现地形变异的预判,为提高地貌学科管理水平提供决策依据,应是未来地貌学研究的重要方向之一。3.2 加强地貌与地理分支学科的交叉研究,拓展地貌学研究空间,发展综合地貌学

地貌是地球表层人类活动的基本空间,是地表生物、动物、水文、土壤、气候、土地利用的载体,只要地貌形态发生改变,地表环境、资源与人类活动的基本层面便发生改变。因此,以地貌为基础,开展地貌与环境、地貌与资源、地貌与灾害、地貌与人类、地貌与旅游、地貌与土地利用等多样性地貌功能研究,拓展地貌研究空间,构建地貌学综合发展体系,是未来地貌学研究的重要方向。3.3 开展地貌结构及其功能研究,提高地貌学研究水平,增强地貌学应用能力

地表形态类型、区域组合及其数量构成,空间排列组合特征,被视为地貌结构。在与人类活动关系互动上,地貌具有众多功能。如地貌形态与土地利用、地貌形态与生态系统、地貌形态与地方气候、地貌形态与地表水文、地貌形态与土壤、地貌形态与旅游、地貌形态与交通、地貌形态与城市建设、地貌形态与港口建设、地貌形态与地质灾害、地貌形态与洪涝灾害等等,无不受地貌形态结构的制约与影响,功能均受制于结构。因此,建立生态地貌学、资源地貌学、灾害地貌学、工程地貌学、旅游地貌学、城市地貌学、建筑地貌学、交通地貌学、管理地貌学成为深化地貌学研究水平的重要方向与途径。可见,构建地貌结构及其功能理论实践体系,是深化地貌学研究水平,提高地貌学服务于国家生态、经济、社会可持续建设能力的必然选择,必将成为未来地貌学发展的重要方向。3.4 构建资源环境地貌信息系统,搭建资源环境共享平台,实现地貌智能化信息产业提升

采用先进技术方法与途径进行地貌系统的全息研究,是实现地貌强国目标的必然选择。首先要应用RS技术与地理实践,建立能获取地貌实体全息资料的技术,包括地理坐标方位、地形与覆盖体全息特征、地表利用现状特征等全要素信息的技术手段;建立地貌系统的资源环境空间与数量数据库,满足不同功能要求,不同尺度水平的地貌信息库;开发自动提取各类地貌数据与具有目标分析功能的计算机识别分析系统,实现全能的分析、处理、输出功能;形成具有预研需求的智能化地貌体系,全面提高自动化研究水平,实现地貌智能化信息产业的提升。3.5 加强海岸地貌与海洋地貌研究,掌握海岸与海洋资源与环境全息信息,实现海洋大国向海洋强国的转变

中国有黄海、东海、南海及内水渤海,还有与越南互邻的北部湾,海岸线长1.8万km,海峡有台湾海峡与琼州海峡,是一个拥有广阔海洋面积和海岸线的海洋大国。建立海洋环境与资源利用协调发展的海洋强国,应是中国的基本国策。21世纪是海洋科学获得重大突破的世纪,面对中国海洋科研相对落后现状,中国地貌科学工作者应该着重开展如下工作:① 开展近海地貌类型与近海沉积特征的研究,掌握中国大陆架基本构架与沉积环境,为国家海洋权益维护与港口建设提供科学依据;开展地貌与近海环境,包括海洋气象、海洋水文、海洋生物、海洋污染等的调查观测与定位观测站的建设,为海洋环境的保护与海洋生态可持续管理提供决策依据;开展海洋资源的地貌调查与分析,包括藏油气资源地质地貌环境、油气资源类型、数量与藏油气地层,矿产资源类型与分布、海底沉积环境与沉积矿藏分布、海洋潮汐能的分异与可开发研究等;② 开展远海海洋与深海地貌资源与环境预研究。远期,也即21世纪后半叶,开展海洋全息地貌,包括海洋山地、平原、海沟组成的海洋地貌、典型海域的海洋构造地貌;海洋境域地貌区域结构与分异(海洋地貌区划);海洋环境地貌,包括海洋洋流地貌、海洋温度分异、海洋生物(动物、植物、微生物与海洋自然区划);海洋资源地貌,包括油、气田形成发生的地貌特征与分布、海洋矿藏类型与分布、海洋鱼类、鲸类、贝类生物资源的分异与生物量等;海洋潮汐能数量巨大,是未来人类能源的重要利用对象,21世纪人类利用潮汐能也许会进入试行阶段,亦会是21世纪远期海洋地貌的重要研究方向。3.6 加强人才培养和学术团队建设,建设可持续发展人才培养体系,保障地貌研究强国的逐步实现

地形地貌作为国家生存发展的基本国土与载体,必须用科学的思维与科学的方法进行管理,这就要求要有相应的地貌专业人才参与其中。依据国家发展需求,中国对地貌学研究人才的需求会不断扩大,对专业团队的需求也会与日俱增,培养人才与团队研发能力,应该是中国未来地貌学发展重要方向。人才培养上应以培养高素质专业人才为目标。首先应完善高等院校地理学院招生体系,培养具有地貌专业知识的地学人才,同时应进行地貌与环境各要素,地貌与资源、社会经济关联学科的传授,成为培育初级地貌专门人才与综合地貌人才的培养基地;科研单位与高等学府应把培养中高级地貌专业人才作为重要任务,将培养大量硕士、博士作为重要方向,培养人才实践中要特别强调实践能力与应用能力的扩展。地貌形态与特征依存于地表,不深入实际,不进行野外考察与实践,便不知地形分类及其形成机理,就无从揭示地貌与地理各要素相互作用的过程与结果。强调在实践中发展综合地貌学,应该是中国地貌学人才培养长期坚持的方向。

团队建设是实践地貌强国的基本方向与途径。面对中国疆域广阔与地形地貌复杂多样的国情,地貌学要面对的科学课题和解决途径必然是巨量和多方面的,必须组建强大的团队进行攻关、创新方能完成。可以根据中国地貌区域结构与科学问题,组建山地、海洋、平原湖沼、沙漠戈壁为对象的团队,青藏高原作为特殊地貌单元,还可单独组建高山团队。综合地貌在建设可持续发展地理系统上有独特功效,团队内加强地貌与自然地理、气象气候、水文水资源、生物地理、土壤地理的交叉研究,对提高地貌学开展生态建设、资源合理利用与自然灾害防治有重要作用,应是团队建设的重要任务。长期的科研实践证明,以中年骨干为主体,老中青相结合,是完成各项攻关课题与重大科学命题的最好形式,应是我们坚持的方向。

The authors have declared that no competing interests exist.

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

| [1] | |

| [2] | |

| [3] | |

| [4] | . |

| [5] | 强调地貌学的重要性。简述15年来中国地貌学在理论、实践、研究方法和技术手段方面的重大进展,以及主要分支学科的成就。对今后任务作了讨论。 . 强调地貌学的重要性。简述15年来中国地貌学在理论、实践、研究方法和技术手段方面的重大进展,以及主要分支学科的成就。对今后任务作了讨论。 |

| [6] | |

| [7] | |

| [8] | 植被覆盖是控制或加速水土流失最敏感的因子。以黄土高原为研究对象,利用1988—2005年NOAA/AVHRR植被指数(NDVI)月最大值合成的7月份资料分析不同地貌类型区NDVI值的时空变化规律,并通过计算NDVI值与同期降雨量的相关系数分析降雨量对不同地貌类型区NDVI的影响,探讨黄土高原典型区县退耕还林政策对NDVI的影响。结果表明:1)黄土高原整体植被覆盖度较低,NDVI多年平均值为0.29,平原区、石质山地、黄土低山、黄土塬及其周围地区NDVI值在0.30~0.40之间,梁、卯、片沙黄土丘陵区NDVI值在0.18~0.22之间,其余地貌类型区均低于0.15;2)1998年之后8年NDVI的平均值比前10年的NDVI平均值略有增加,整体增加幅度为4.5%,不同地貌类型区NDVI值变化表现出明显的地带性,呈东北西南走向,黄土高原主体部分中的黄土塬、黄土破碎塬、梁状黄土丘陵均增加10%以上,峁状黄土丘陵、风蚀沙化丘陵略有减少,减少的区域没有增加的区域大;3)除石质山地、黄土低山和平原地区外,其他地貌类型区7月最大NDVI值与5—7月累计降雨量存在很好的相关性,R2在0.60以上;4)地处梁状黄土丘陵区的吴旗县,1998年后形成了一个明显的以县为边界的NDVI值增长区,增幅达40%,远远高于该地貌类型区的平均增长值14%。初步结论:除平原地区外,降雨量决定黄土高原植被覆盖度的空间分布,1998年前后黄土高原植被变化的决定因素是降雨量;吴旗县的实例证明,只要水土保持资金到位、林草建设因地制宜、管理保护措施完善,退耕还林政策将会对植被覆盖度的增加起到积极作用。 . 植被覆盖是控制或加速水土流失最敏感的因子。以黄土高原为研究对象,利用1988—2005年NOAA/AVHRR植被指数(NDVI)月最大值合成的7月份资料分析不同地貌类型区NDVI值的时空变化规律,并通过计算NDVI值与同期降雨量的相关系数分析降雨量对不同地貌类型区NDVI的影响,探讨黄土高原典型区县退耕还林政策对NDVI的影响。结果表明:1)黄土高原整体植被覆盖度较低,NDVI多年平均值为0.29,平原区、石质山地、黄土低山、黄土塬及其周围地区NDVI值在0.30~0.40之间,梁、卯、片沙黄土丘陵区NDVI值在0.18~0.22之间,其余地貌类型区均低于0.15;2)1998年之后8年NDVI的平均值比前10年的NDVI平均值略有增加,整体增加幅度为4.5%,不同地貌类型区NDVI值变化表现出明显的地带性,呈东北西南走向,黄土高原主体部分中的黄土塬、黄土破碎塬、梁状黄土丘陵均增加10%以上,峁状黄土丘陵、风蚀沙化丘陵略有减少,减少的区域没有增加的区域大;3)除石质山地、黄土低山和平原地区外,其他地貌类型区7月最大NDVI值与5—7月累计降雨量存在很好的相关性,R2在0.60以上;4)地处梁状黄土丘陵区的吴旗县,1998年后形成了一个明显的以县为边界的NDVI值增长区,增幅达40%,远远高于该地貌类型区的平均增长值14%。初步结论:除平原地区外,降雨量决定黄土高原植被覆盖度的空间分布,1998年前后黄土高原植被变化的决定因素是降雨量;吴旗县的实例证明,只要水土保持资金到位、林草建设因地制宜、管理保护措施完善,退耕还林政策将会对植被覆盖度的增加起到积极作用。 |

| [9] | 本文首先用统计方法,分析了秦岭—黄淮平原过渡带降水量和暴雨分布的特点,然后探讨了地形对降水过程的影响松制。 . 本文首先用统计方法,分析了秦岭—黄淮平原过渡带降水量和暴雨分布的特点,然后探讨了地形对降水过程的影响松制。 |

| [10] | |

| [11] | |

| [12] | 本次研究从地貌发育的角度揭示了贵州省石漠化景观及其等级的空间分布与下垫面的物质组成和气候(降雨量)的空间变化存在着密切的联系,而与现今人类活动强度(人口密度)的空间分布不存在关联性。具体体现为:(1)贵州溶蚀为主地貌类型区和纯碳酸盐岩分布区基本一致,区内的峰丛(林)地貌主要分布于年降水量≥1200mm的威宁-毕节-贵阳-凯里一线以南的溶蚀为主地貌类型区,随着降水量由北向南逐渐增加,塔状峰丘增多;溶丘,峰丛(林)不发育地貌主要分布于年降水量≤1100mm的威宁-毕节以北的黔西北溶蚀为主地貌类型区和毕节-贵阳-凯里一线以北的溶蚀侵蚀地貌类型区,(2)贵州石漠化程度与喀斯特地貌类型空间分布的耦合关系较好,与人口密度空间分布的耦合关系不好。峰丛(林)地貌发育的威宁-毕节-贵阳-凯里一线以南的溶蚀为主地貌区,黔中地区人口密度为300~400/km2,该区一些县的石漠化,远不如黔西南地区人口密度为200~300/km2或黔南地区人口密度为100~200/km2的严重。历史时期森林植被的全面破坏是贵州喀斯特地区石漠化的主要驱动力,除荔波茂兰喀斯特森林保护区等少数地区,贵州喀斯特地区的原始森林无论是现在人口密度高的地区,还是低的地区,历史时期均已遭受全面的破坏。喀斯特坡地次生植被的恢复状况在很大程度上取决于坡地的岩土组成,现代石漠化严重程度的区域差异,主要受下垫面地面物质组成的控制,也就是"石山"的多寡。 . 本次研究从地貌发育的角度揭示了贵州省石漠化景观及其等级的空间分布与下垫面的物质组成和气候(降雨量)的空间变化存在着密切的联系,而与现今人类活动强度(人口密度)的空间分布不存在关联性。具体体现为:(1)贵州溶蚀为主地貌类型区和纯碳酸盐岩分布区基本一致,区内的峰丛(林)地貌主要分布于年降水量≥1200mm的威宁-毕节-贵阳-凯里一线以南的溶蚀为主地貌类型区,随着降水量由北向南逐渐增加,塔状峰丘增多;溶丘,峰丛(林)不发育地貌主要分布于年降水量≤1100mm的威宁-毕节以北的黔西北溶蚀为主地貌类型区和毕节-贵阳-凯里一线以北的溶蚀侵蚀地貌类型区,(2)贵州石漠化程度与喀斯特地貌类型空间分布的耦合关系较好,与人口密度空间分布的耦合关系不好。峰丛(林)地貌发育的威宁-毕节-贵阳-凯里一线以南的溶蚀为主地貌区,黔中地区人口密度为300~400/km2,该区一些县的石漠化,远不如黔西南地区人口密度为200~300/km2或黔南地区人口密度为100~200/km2的严重。历史时期森林植被的全面破坏是贵州喀斯特地区石漠化的主要驱动力,除荔波茂兰喀斯特森林保护区等少数地区,贵州喀斯特地区的原始森林无论是现在人口密度高的地区,还是低的地区,历史时期均已遭受全面的破坏。喀斯特坡地次生植被的恢复状况在很大程度上取决于坡地的岩土组成,现代石漠化严重程度的区域差异,主要受下垫面地面物质组成的控制,也就是"石山"的多寡。 |

| [13] | 在月球探测及科学研究过程中,对月表形貌特征的认识和分析是月球 探测计划的关键任务之一,有助于理解和揭示月球的形态特征及空间分异规律,对于分析月球岩石构造、估算月表年龄、反演月壤厚度、恢复月球的起源和演化历史 等都具有重要意义.从月表形貌特征的塑造及表达、宏观特征的分析与定量刻画、月表撞击坑的识别与分类及空间分异特征等几方面进行了归纳和分析,提出了未来 月表形貌的研究方向,包括全月球形貌特征的多级分区划分、撞击坑类型的划分、全月球撞击坑空间分异特征及规律的研究、基于撞击坑空间分布探讨月球演化、基 于形貌特征的比较行星学研究等. . 在月球探测及科学研究过程中,对月表形貌特征的认识和分析是月球 探测计划的关键任务之一,有助于理解和揭示月球的形态特征及空间分异规律,对于分析月球岩石构造、估算月表年龄、反演月壤厚度、恢复月球的起源和演化历史 等都具有重要意义.从月表形貌特征的塑造及表达、宏观特征的分析与定量刻画、月表撞击坑的识别与分类及空间分异特征等几方面进行了归纳和分析,提出了未来 月表形貌的研究方向,包括全月球形貌特征的多级分区划分、撞击坑类型的划分、全月球撞击坑空间分异特征及规律的研究、基于撞击坑空间分布探讨月球演化、基 于形貌特征的比较行星学研究等. |

| [14] | 作为最活跃的地貌塑造外营力,风力作用在火星表面塑造了各种各样的地貌形态。对火星风沙活动及风沙地貌的认识是随着观测和探测技术的进步而逐渐明确的。火星沙丘在北极地区连绵成带状分布,在其他地区分布比较零散,且主要与撞击坑、河谷和山谷相伴分布。火星风沙地貌与地球上相应的地貌类型形态相似而规模更大,表明两个星球上塑造风沙地貌的动力系统具有一定的相似性。火星沙丘主要由玄武岩质(北极部分沙丘为石膏质)颗粒堆积而成,沉积物粒度比地球粗,主要是由中沙和粗纱组成。随着获取影像时空分辨率的提高和着陆器在火星近表面的观测,发现火星上部分区域的沙丘和沙波纹比较活跃。同地球一样,火星风沙地貌也可指示火星气候的变化。 . 作为最活跃的地貌塑造外营力,风力作用在火星表面塑造了各种各样的地貌形态。对火星风沙活动及风沙地貌的认识是随着观测和探测技术的进步而逐渐明确的。火星沙丘在北极地区连绵成带状分布,在其他地区分布比较零散,且主要与撞击坑、河谷和山谷相伴分布。火星风沙地貌与地球上相应的地貌类型形态相似而规模更大,表明两个星球上塑造风沙地貌的动力系统具有一定的相似性。火星沙丘主要由玄武岩质(北极部分沙丘为石膏质)颗粒堆积而成,沉积物粒度比地球粗,主要是由中沙和粗纱组成。随着获取影像时空分辨率的提高和着陆器在火星近表面的观测,发现火星上部分区域的沙丘和沙波纹比较活跃。同地球一样,火星风沙地貌也可指示火星气候的变化。 |

| [15] | 地貌区划是研究自然环境空间分异的基础,在区域地貌研究中具有十分重要的地位.本文分析总结了国内外地貌区划的相关研究成果,系统探讨了地貌区划的具体步骤与方法、地貌区划的原则、各级地貌区划的依据和标准,提出地貌类型组合和地貌成因类型的基本异同是各级地貌区划的依据.本文以中国1:400万地貌图等新资料为基础,应用GIS方法,结合中国三大地貌阶梯及其内部地貌格局的特点,通过分析我国各地基本地貌类型组合的差异及其形成原因,将中国地貌区划分为东部低山平原大区、东南低中山地大区、中北中山高原大区、西北高中山盆地大区、西南亚高山地大区和青藏高原大区6个地貌大区,并分别简要论述了各大区的地貌特征.各大区内部又据次级基本地貌类型和地貌成因类型及其组合差异进一步分区,全国共划分了38个地貌区. . 地貌区划是研究自然环境空间分异的基础,在区域地貌研究中具有十分重要的地位.本文分析总结了国内外地貌区划的相关研究成果,系统探讨了地貌区划的具体步骤与方法、地貌区划的原则、各级地貌区划的依据和标准,提出地貌类型组合和地貌成因类型的基本异同是各级地貌区划的依据.本文以中国1:400万地貌图等新资料为基础,应用GIS方法,结合中国三大地貌阶梯及其内部地貌格局的特点,通过分析我国各地基本地貌类型组合的差异及其形成原因,将中国地貌区划分为东部低山平原大区、东南低中山地大区、中北中山高原大区、西北高中山盆地大区、西南亚高山地大区和青藏高原大区6个地貌大区,并分别简要论述了各大区的地貌特征.各大区内部又据次级基本地貌类型和地貌成因类型及其组合差异进一步分区,全国共划分了38个地貌区. |

| [16] | |

| [17] | 我国沙漠(含半干旱区沙地)、戈壁面积广阔,集中分布于北方温带、暖温带区域,是生态环境十分脆弱而自然資源相对富集的区域,极需有一个揭示沙漠、戈壁地域分异規律,反映沙漠、戈壁区生态地理特征的地理区划,以满足国家生态建设和资源开发的需求。直到目前我国还没有一个体系完整的这一区划。文中从揭示沙漠、戈壁地理分异規律,为生态建设服务目的出发,选择地域系统指标、气候水热指标和生态景覌指标,将我国沙漠、戈壁地域按3级体系划分:I级区(区)8个,II级区(亚区)31个,其下再按区域生态景观进行第III级(子亚区)的划分,并对第I级与第II级区的基本特征进行阐述。 . 我国沙漠(含半干旱区沙地)、戈壁面积广阔,集中分布于北方温带、暖温带区域,是生态环境十分脆弱而自然資源相对富集的区域,极需有一个揭示沙漠、戈壁地域分异規律,反映沙漠、戈壁区生态地理特征的地理区划,以满足国家生态建设和资源开发的需求。直到目前我国还没有一个体系完整的这一区划。文中从揭示沙漠、戈壁地理分异規律,为生态建设服务目的出发,选择地域系统指标、气候水热指标和生态景覌指标,将我国沙漠、戈壁地域按3级体系划分:I级区(区)8个,II级区(亚区)31个,其下再按区域生态景观进行第III级(子亚区)的划分,并对第I级与第II级区的基本特征进行阐述。 |

| [18] | 中国戈壁广泛分布于北方的干旱与极干旱区域,直至目前尚未系统地开展戈壁分区研究.本文在综合分析戈壁特征与形成发生机制关系后认为,我国戈壁的最主要特征是地表砾质覆盖;表层具孔状漆漠结皮,其下具棕红色紧实层及石膏层;植物覆盖度极低,生长旱生极旱生灌木—半灌木.戈壁形成发生的区域仅限于干燥度4以上的干旱、极干旱区域.根据戈壁特征及发生条件的区域分异,选取干温指标、区域地质地貌建造指标、地表物质成因形态指标,将中国戈壁分布区划分为温性干旱极干旱戈壁区、暖性干旱极干旱戈壁区和青藏高原北部亚寒干旱极干旱戈壁区3个一级区(区),其下按区域地质地貌建造特征划分出9个二级区(地区),再按戈壁地表物质成因与形态差异划分出19个三级区(亚地区).还可根据土壤和植被的地域分异进一步划分出若干个四级区(小区). . 中国戈壁广泛分布于北方的干旱与极干旱区域,直至目前尚未系统地开展戈壁分区研究.本文在综合分析戈壁特征与形成发生机制关系后认为,我国戈壁的最主要特征是地表砾质覆盖;表层具孔状漆漠结皮,其下具棕红色紧实层及石膏层;植物覆盖度极低,生长旱生极旱生灌木—半灌木.戈壁形成发生的区域仅限于干燥度4以上的干旱、极干旱区域.根据戈壁特征及发生条件的区域分异,选取干温指标、区域地质地貌建造指标、地表物质成因形态指标,将中国戈壁分布区划分为温性干旱极干旱戈壁区、暖性干旱极干旱戈壁区和青藏高原北部亚寒干旱极干旱戈壁区3个一级区(区),其下按区域地质地貌建造特征划分出9个二级区(地区),再按戈壁地表物质成因与形态差异划分出19个三级区(亚地区).还可根据土壤和植被的地域分异进一步划分出若干个四级区(小区). |

| [19] | |

| [20] | |

| [21] | 通过对2010-2015年国家自然科学基金资助下地貌学研究项目的总体状况、项目类型、依托单位、研究区域、人才队伍、研究热点、成果产出、获奖及社会效应等方面的分析,归纳概括地貌学的研究现状与态势等。结果表明:近5年来,地貌学获得的资助项目呈上升趋势,相关研究不断深入,各类研究团队显著壮大;研究系统已由高等院校为主逐渐发展成高等院校与科研机构并行的格局;不同地域地貌学研究的发展程度、研究对象及热点问题均表现出一定的区域不均衡性;构造、河流水文、黄土、冰川、风沙等是目前中国地貌学研究的主体方向。从资助项目的研究成果和产生效应来看,地貌学研究得到恢复和较快速发展,发表论文的数量和质量稳步提升,资助项目成果获奖层次高、社会效益显著。 . 通过对2010-2015年国家自然科学基金资助下地貌学研究项目的总体状况、项目类型、依托单位、研究区域、人才队伍、研究热点、成果产出、获奖及社会效应等方面的分析,归纳概括地貌学的研究现状与态势等。结果表明:近5年来,地貌学获得的资助项目呈上升趋势,相关研究不断深入,各类研究团队显著壮大;研究系统已由高等院校为主逐渐发展成高等院校与科研机构并行的格局;不同地域地貌学研究的发展程度、研究对象及热点问题均表现出一定的区域不均衡性;构造、河流水文、黄土、冰川、风沙等是目前中国地貌学研究的主体方向。从资助项目的研究成果和产生效应来看,地貌学研究得到恢复和较快速发展,发表论文的数量和质量稳步提升,资助项目成果获奖层次高、社会效益显著。 |

| [22] | |

| [23] | |

| [24] | . |

| [25] | A methodology was designed and computer algorithms were implemented for the delineation of alluvial fans from digital elevation models and Landsat TM (Thematic mapper) imagery, and demonstrated for the Death Valley region of SW USA. The drainage network was first identified from the digital elevation model and the outflow points to the basin floor were detected. Then, region growing of the outf... |

| [26] | A procedure for the consistent application of digital terrain analysis methods to identify tectonic phenomena from geomorphology is developed and presented through two case studies. Based on the study of landforms related to faults, geomorphological characteristics are translated into mathematical and numerical algorithms. Topographic features represented by digital elevation models of the test areas were extracted, described and interpreted in terms of structural geology and geomorphology. Digital terrain modelling was carried out by means of the combined use of: (1) numerical differential geometry methods, (2) digital drainage network analysis, (3) digital geomorphometry, (4) digital image processing, (5) lineament extraction and analysis, (6) spatial and statistical analysis and (7) digital elevation model-specific digital methods, such as shaded relief models, digital cross-sections and 3D surface modelling. A sequential modelling scheme was developed and implemented to analyse two selected study sites, in Hungary and NW Greece on local and regional scales. Structural information from other sources, such as geological and geophysical maps, remotely sensed images and field observations were analysed with geographic information system techniques. Digital terrain analysis methods applied in the proposed way in this study could extract morphotectonic features from DEMs along known faults and they contributed to the tectonic interpretation of the study areas. |

| [27] | . |

| [28] | |

| [29] | 地貌分类体系是地貌图研制的关键之一,本文在总结国内外地貌及分类研究的基础上,借鉴20世纪80年代的中国1∶100万地貌图制图规范,基于遥感影像、数字高程模型和计算机自动制图等技术条件,归纳总结了数字地貌分类过程中应遵循的几大原则,分析了它们之间的相互关系,讨论了数字地貌分类的各种指标:包括形态、成因、物质组成和年龄等,提出了中国陆地1∶100万数字地貌三等六级七层的数值分类方法,扩展了以多边形图斑反映形态成因类型,以点、线、面图斑共同反映形态结构类型的数字地貌数据组织方式,并详细划分了各成因类型的不同层次、不同级别的地貌类型。中国1∶100万数字地貌分类体系的研究,为遥感等多源数据的陆地地貌解析和制图提供了规范,也为《中华人民共和国地貌图集》的编制奠定了基础,同时为全国大、中比例尺地貌图的分类和编制研究提供了借鉴。 . 地貌分类体系是地貌图研制的关键之一,本文在总结国内外地貌及分类研究的基础上,借鉴20世纪80年代的中国1∶100万地貌图制图规范,基于遥感影像、数字高程模型和计算机自动制图等技术条件,归纳总结了数字地貌分类过程中应遵循的几大原则,分析了它们之间的相互关系,讨论了数字地貌分类的各种指标:包括形态、成因、物质组成和年龄等,提出了中国陆地1∶100万数字地貌三等六级七层的数值分类方法,扩展了以多边形图斑反映形态成因类型,以点、线、面图斑共同反映形态结构类型的数字地貌数据组织方式,并详细划分了各成因类型的不同层次、不同级别的地貌类型。中国1∶100万数字地貌分类体系的研究,为遥感等多源数据的陆地地貌解析和制图提供了规范,也为《中华人民共和国地貌图集》的编制奠定了基础,同时为全国大、中比例尺地貌图的分类和编制研究提供了借鉴。 |

| [30] | 《中华人民共和国地貌图集(1∶100万)》是全面反映我国地貌宏观规律、揭示区域地貌空间 分异的国家级基本比例尺基础性图集。本文回顾了我国地貌制图的发展历程,阐述了全国百万数字地貌遥感综合解译和地貌图集编制的过程,从图集内容结构、数值 地貌分类体系、数据基础、地貌遥感解析技术、数字地貌数据库共享系统、地貌图图例系统、图集编制及印刷技术、图集蝴蝶装帧技术等方面详细分析了地貌图集的 研究内容和编制特色。地貌图集研究成果已在全国土地调查、区域规划、环境保护和灾害监测等多个方面得到广泛应用。 . 《中华人民共和国地貌图集(1∶100万)》是全面反映我国地貌宏观规律、揭示区域地貌空间 分异的国家级基本比例尺基础性图集。本文回顾了我国地貌制图的发展历程,阐述了全国百万数字地貌遥感综合解译和地貌图集编制的过程,从图集内容结构、数值 地貌分类体系、数据基础、地貌遥感解析技术、数字地貌数据库共享系统、地貌图图例系统、图集编制及印刷技术、图集蝴蝶装帧技术等方面详细分析了地貌图集的 研究内容和编制特色。地貌图集研究成果已在全国土地调查、区域规划、环境保护和灾害监测等多个方面得到广泛应用。 |

| [31] | |

| [32] | |

| [33] | 中国第四纪冰川的研究已经走过了一个多世纪的历史,经历了初创阶段、以研究东部为主的争论阶段和以研究西部为主的创新阶段3个发展时期,建立了中国第四纪冰期系列,深入地认识了冰川的发生、发展和演化规律,在此基础上否定了长久以来的“中国东部第四纪古冰川”和“青藏高原统一大冰盖”两大争论问题。中国第四纪冰期最早可能起源于早更新世的希夏邦马冰期,有确切年代学证据的最早冰期为望昆冰期(0.7~0.5Ma),随后还有中梁赣冰期、倒数第二次冰期、末次冰期和全新世冰进,共6次主要冰川作用期。中国第四纪冰期启动时间远晚于极地和高纬地区;冰期系列也与极地和高纬地区不同步,尤其是存在大量MIS3阶段冰川前进的证据。中国第四纪冰川的发育强烈地依赖于山地的海拔高度,是构造抬升一冰期气候耦合作用的结果,其中影响最大的为“昆仑~黄河运动”和“共和运动”,前者使青藏高原整体抬升到3000m的临界高度以上,导致青藏高原全面开始发育冰川;后者则直接导致了MIS3b阶段冰进以及青藏高原东缘山地冰期的启动。 . 中国第四纪冰川的研究已经走过了一个多世纪的历史,经历了初创阶段、以研究东部为主的争论阶段和以研究西部为主的创新阶段3个发展时期,建立了中国第四纪冰期系列,深入地认识了冰川的发生、发展和演化规律,在此基础上否定了长久以来的“中国东部第四纪古冰川”和“青藏高原统一大冰盖”两大争论问题。中国第四纪冰期最早可能起源于早更新世的希夏邦马冰期,有确切年代学证据的最早冰期为望昆冰期(0.7~0.5Ma),随后还有中梁赣冰期、倒数第二次冰期、末次冰期和全新世冰进,共6次主要冰川作用期。中国第四纪冰期启动时间远晚于极地和高纬地区;冰期系列也与极地和高纬地区不同步,尤其是存在大量MIS3阶段冰川前进的证据。中国第四纪冰川的发育强烈地依赖于山地的海拔高度,是构造抬升一冰期气候耦合作用的结果,其中影响最大的为“昆仑~黄河运动”和“共和运动”,前者使青藏高原整体抬升到3000m的临界高度以上,导致青藏高原全面开始发育冰川;后者则直接导致了MIS3b阶段冰进以及青藏高原东缘山地冰期的启动。 |

| [34] | 祁连山摆浪河上游和天山乌鲁木齐河源是现代冰川和第四纪冰川活动的地方。我们运用ESR技术对第四纪冰碛进行测年研究 ,摆浪河上游最老的中梁赣冰碛为 462 9kaBP ;乌鲁木齐河源最老的上槽谷高望峰冰碛为 477 1kaBP和 459 7kaBP ,从而确认了中国西部山地冰川对全球化深海氧同位素 1 2阶段 (MIS12 )冰期的响应。 . 祁连山摆浪河上游和天山乌鲁木齐河源是现代冰川和第四纪冰川活动的地方。我们运用ESR技术对第四纪冰碛进行测年研究 ,摆浪河上游最老的中梁赣冰碛为 462 9kaBP ;乌鲁木齐河源最老的上槽谷高望峰冰碛为 477 1kaBP和 459 7kaBP ,从而确认了中国西部山地冰川对全球化深海氧同位素 1 2阶段 (MIS12 )冰期的响应。 |

| [35] | 云南玉龙雪山高峰区有现代冰川19条,面积11.61km2,冰川融水汇入金沙江.在现代冰川外围有丰富的古冰川遗迹,可划分3次更新世冰期,即大理、丽江和云杉坪冰期,相当于欧洲阿尔卑斯的玉木、里斯和民德冰期,其中以丽江冰期冰川规模最大,当时,白水河古冰川长11km,比云杉坪冰期的山麓冰川边缘(3100~3200 m)还低,末端海拔2860m.比末次冰期的白水河冰川长 2.5 km.冰川演化模式与梅里雪山、贡嘎山东坡相同,均属藏东南型,而与青藏高原广大高山区以倒数第三次冰期冰川最大规模有别.主要是它们位于青藏高原东、南边缘,高山的上升幅度、时间和气候条件与青藏高原内部不同所致.近期冰川变化小. 1998年比1982年后退约100~150m,上升高度约 50m,而1997~1998年之间冰川处于小的前进状态 . 云南玉龙雪山高峰区有现代冰川19条,面积11.61km2,冰川融水汇入金沙江.在现代冰川外围有丰富的古冰川遗迹,可划分3次更新世冰期,即大理、丽江和云杉坪冰期,相当于欧洲阿尔卑斯的玉木、里斯和民德冰期,其中以丽江冰期冰川规模最大,当时,白水河古冰川长11km,比云杉坪冰期的山麓冰川边缘(3100~3200 m)还低,末端海拔2860m.比末次冰期的白水河冰川长 2.5 km.冰川演化模式与梅里雪山、贡嘎山东坡相同,均属藏东南型,而与青藏高原广大高山区以倒数第三次冰期冰川最大规模有别.主要是它们位于青藏高原东、南边缘,高山的上升幅度、时间和气候条件与青藏高原内部不同所致.近期冰川变化小. 1998年比1982年后退约100~150m,上升高度约 50m,而1997~1998年之间冰川处于小的前进状态 |

| [36] | 第四纪冰川研究经历了与经典的阿尔卑斯冰期模式对比,与深海氧同曲线位素对比和技术测年3个阶段.由于近年测年技术的应用,国际上晚第四纪冰川作用研究有喜人的进展,2003年召开的第16届INQUA再度出现第四纪冰川热.我国青藏高原第四纪冰川研究近年也取得了重要进展,初步确定高原各山脉发生最早冰川作用的时间是不同的:天山和祁连山在450~470kaBP的氧同位素12阶段,横断山的沙鲁里山和玉龙山在560kaBP左右的16阶段,东西昆仑山在约700kaBP左右,念青唐古拉山在680kaBP.表明在青藏高原昆 黄运动后的全球历次冰期中,高原各部相继发育冰川,成为了冰期中地球中低纬度山地冰川的王国. . 第四纪冰川研究经历了与经典的阿尔卑斯冰期模式对比,与深海氧同曲线位素对比和技术测年3个阶段.由于近年测年技术的应用,国际上晚第四纪冰川作用研究有喜人的进展,2003年召开的第16届INQUA再度出现第四纪冰川热.我国青藏高原第四纪冰川研究近年也取得了重要进展,初步确定高原各山脉发生最早冰川作用的时间是不同的:天山和祁连山在450~470kaBP的氧同位素12阶段,横断山的沙鲁里山和玉龙山在560kaBP左右的16阶段,东西昆仑山在约700kaBP左右,念青唐古拉山在680kaBP.表明在青藏高原昆 黄运动后的全球历次冰期中,高原各部相继发育冰川,成为了冰期中地球中低纬度山地冰川的王国. |

| [37] | |

| [38] | . |

| [39] | 喜马拉雅山珠穆朗玛峰-希夏邦马峰地区是青藏高原南部现代冰川集中发育区之一,古冰川遗迹亦十分丰富,是研究第四纪青藏高原冰川形成和演化的关键区,一直备受地貌和第四纪环境研究者的关注.应用原地宇宙核素10Be暴露年龄测试技术,对采自希夏邦马峰西北佩枯岗日拉曲谷地冰碛垄上的冰川漂砾进行年代学研究;结合冰川地貌分析方法,对古冰川平衡线高度(ELA)和气候特征进行探讨.结果表明:末次冰期时,拉曲谷地冰川扩张,发育了山麓冰川,拉曲Ⅰ冰川面积99.9 km2,平衡线海拔5 620 m;拉曲Ⅱ冰川面积97.6 km2,平衡线海拔5 600 m;与现代平衡线高度相比,拉曲Ⅰ和拉曲Ⅱ的平衡线分别下降380 m、400 m.拉曲在末次冰期存在多次冰进,拉曲Ⅰ的10Be暴露年龄在42.1~22.3 ka;拉曲Ⅱ的10Be暴露年龄在18.6~14.8 ka.根据地貌法恢复末次冰期拉曲Ⅰ平衡线高度的温度为-10.7℃,拉曲Ⅱ为-10.6℃,降水量分别为251~461 mm和261~480 mm,显示出当时雪线高度的温度状况和现代冰川雪线高度的温度状况接近,但是降水比现在少得多,冰川气候类型为亚大陆型,印度季风减弱带来的水气变少. . 喜马拉雅山珠穆朗玛峰-希夏邦马峰地区是青藏高原南部现代冰川集中发育区之一,古冰川遗迹亦十分丰富,是研究第四纪青藏高原冰川形成和演化的关键区,一直备受地貌和第四纪环境研究者的关注.应用原地宇宙核素10Be暴露年龄测试技术,对采自希夏邦马峰西北佩枯岗日拉曲谷地冰碛垄上的冰川漂砾进行年代学研究;结合冰川地貌分析方法,对古冰川平衡线高度(ELA)和气候特征进行探讨.结果表明:末次冰期时,拉曲谷地冰川扩张,发育了山麓冰川,拉曲Ⅰ冰川面积99.9 km2,平衡线海拔5 620 m;拉曲Ⅱ冰川面积97.6 km2,平衡线海拔5 600 m;与现代平衡线高度相比,拉曲Ⅰ和拉曲Ⅱ的平衡线分别下降380 m、400 m.拉曲在末次冰期存在多次冰进,拉曲Ⅰ的10Be暴露年龄在42.1~22.3 ka;拉曲Ⅱ的10Be暴露年龄在18.6~14.8 ka.根据地貌法恢复末次冰期拉曲Ⅰ平衡线高度的温度为-10.7℃,拉曲Ⅱ为-10.6℃,降水量分别为251~461 mm和261~480 mm,显示出当时雪线高度的温度状况和现代冰川雪线高度的温度状况接近,但是降水比现在少得多,冰川气候类型为亚大陆型,印度季风减弱带来的水气变少. |

| [40] | 乌鲁木齐河源于天山北列喀拉乌成山的北坡,区内保存着形态多样、较为清晰的第四纪冰川侵蚀与沉积地形.经过老中青数代人的考察研究,取得如下研究成果:1)查清了河源区冰川地形的分布与特征,运用冰川沉积学与地貌地层学原理对乌鲁木齐河出山口处的扇形地进行了冰川与非冰川成因的鉴别;2)基于地衣法、常规14C与AMS14C、TL、ESR、CRN(10Be)等多种定年方法的测年结果,并结合地貌地层学原理,建立了乌鲁木齐河流域小冰期、新冰期、末次冰期(MIS 2~4)、MIS 6与MIS 12较完整的冰川演化序列,为我国第四纪冰川研究树立了一个典型范例.展望未来,乌鲁木齐河源区的冰川地貌演化模拟与古环境重建等需作进一步研究,喀拉乌成山南坡的冰川地形有待进行综合定年;若以乌鲁木齐河源流域冰期序列为参照,冰川发育与天山的构造抬升以及东、中与西段天山冰川发育是否具有一致性,天山地区是否保存有更老冰碛等科学问题尚待深入探讨. . 乌鲁木齐河源于天山北列喀拉乌成山的北坡,区内保存着形态多样、较为清晰的第四纪冰川侵蚀与沉积地形.经过老中青数代人的考察研究,取得如下研究成果:1)查清了河源区冰川地形的分布与特征,运用冰川沉积学与地貌地层学原理对乌鲁木齐河出山口处的扇形地进行了冰川与非冰川成因的鉴别;2)基于地衣法、常规14C与AMS14C、TL、ESR、CRN(10Be)等多种定年方法的测年结果,并结合地貌地层学原理,建立了乌鲁木齐河流域小冰期、新冰期、末次冰期(MIS 2~4)、MIS 6与MIS 12较完整的冰川演化序列,为我国第四纪冰川研究树立了一个典型范例.展望未来,乌鲁木齐河源区的冰川地貌演化模拟与古环境重建等需作进一步研究,喀拉乌成山南坡的冰川地形有待进行综合定年;若以乌鲁木齐河源流域冰期序列为参照,冰川发育与天山的构造抬升以及东、中与西段天山冰川发育是否具有一致性,天山地区是否保存有更老冰碛等科学问题尚待深入探讨. |

| [41] | 迭山西北部位于青藏高原的东缘, 属西秦岭山脉的西段. 在海拔3 700 m以上保存有类型较为齐全的冰蚀地形(冰斗、刃脊、U形谷、悬谷、粒雪盆、鲸背岩与基岩磨光面等)与冰碛地形(侧碛垄与终碛垄). 采用野外考察、遥感影像解译与填图等方法对该区的冰川地貌分布及其特征进行了探讨. 基于研究区冰川地形分布与特征, 结合青藏高原现代的抬升速率、邻近山地冰川地形的年代学资料以及其他古环境研究成果进行综合分析得出: 该区的古冰川发育于末次冰期, 末次冰期最盛期是其最主要的形成期. 冰川最盛时面积约38 km<sup>2</sup>, 为具有暖底性质的冰帽冰川. . 迭山西北部位于青藏高原的东缘, 属西秦岭山脉的西段. 在海拔3 700 m以上保存有类型较为齐全的冰蚀地形(冰斗、刃脊、U形谷、悬谷、粒雪盆、鲸背岩与基岩磨光面等)与冰碛地形(侧碛垄与终碛垄). 采用野外考察、遥感影像解译与填图等方法对该区的冰川地貌分布及其特征进行了探讨. 基于研究区冰川地形分布与特征, 结合青藏高原现代的抬升速率、邻近山地冰川地形的年代学资料以及其他古环境研究成果进行综合分析得出: 该区的古冰川发育于末次冰期, 末次冰期最盛期是其最主要的形成期. 冰川最盛时面积约38 km<sup>2</sup>, 为具有暖底性质的冰帽冰川. |

| [42] | 公格尔山是帕米高原最大的现代冰川作用中心,第四纪冰期中冰川有较大规模的扩张,留下了形态较完整的冰川沉积.根据冰碛物的分布与风化程度、冰碛地层的接触关系以及表面黄土或土壤发育状况等,应用ESR测年技术,对该地区的第四纪冰川沉积进行了定年,其年龄分别为(13.1±0.8)~(27.0±2.2),(36.4±3.3)~(48.7±5.7),(65.6±6.8)~(86.6±8.9)与(105.6±9.4)~(178.3±17.8)ka.应用地貌地层学原理并结合已有的研究资料,确认公格尔山地区至少经历了6次规模较大的冰进,可分别对应于小冰期、新冰期、MIS2、MIS3中期、MIS4和MIS6.本区末次冰期最盛期发生在末次冰期早冰阶(MIS4)而不是末次冰期晚冰阶(MIS2),且末次冰期间冰阶(MIS3)中期的冰进幅度比MIS2时大.西坡由于特殊地形与急剧气候变化的影响,山麓地带广泛分布的冰碛丘陵可能是多次冰进沉积的产物,而最近一次广泛冰川覆盖山麓地带形成冰碛丘陵的时代对应于MIS3中期.此外,西坡3500m以下风化较深的冰碛可能代表一次更老的冰川作用,与毗邻的慕士塔格山地区第四纪冰川演化序列进行对照,其时代可能代老于倒数第二次冰期.在北坡,老于倒数第二次冰期的冰碛地形因后期的侵蚀破坏而未能得以很好的保存,仅在盖孜检查站西南更高的陡峻位置保存有相应的疑似冰碛残留. . 公格尔山是帕米高原最大的现代冰川作用中心,第四纪冰期中冰川有较大规模的扩张,留下了形态较完整的冰川沉积.根据冰碛物的分布与风化程度、冰碛地层的接触关系以及表面黄土或土壤发育状况等,应用ESR测年技术,对该地区的第四纪冰川沉积进行了定年,其年龄分别为(13.1±0.8)~(27.0±2.2),(36.4±3.3)~(48.7±5.7),(65.6±6.8)~(86.6±8.9)与(105.6±9.4)~(178.3±17.8)ka.应用地貌地层学原理并结合已有的研究资料,确认公格尔山地区至少经历了6次规模较大的冰进,可分别对应于小冰期、新冰期、MIS2、MIS3中期、MIS4和MIS6.本区末次冰期最盛期发生在末次冰期早冰阶(MIS4)而不是末次冰期晚冰阶(MIS2),且末次冰期间冰阶(MIS3)中期的冰进幅度比MIS2时大.西坡由于特殊地形与急剧气候变化的影响,山麓地带广泛分布的冰碛丘陵可能是多次冰进沉积的产物,而最近一次广泛冰川覆盖山麓地带形成冰碛丘陵的时代对应于MIS3中期.此外,西坡3500m以下风化较深的冰碛可能代表一次更老的冰川作用,与毗邻的慕士塔格山地区第四纪冰川演化序列进行对照,其时代可能代老于倒数第二次冰期.在北坡,老于倒数第二次冰期的冰碛地形因后期的侵蚀破坏而未能得以很好的保存,仅在盖孜检查站西南更高的陡峻位置保存有相应的疑似冰碛残留. |

| [43] | . |

| [44] | 近年来报道的浙江东部四明山、天台山和大盘山地区的"第四纪冰川遗迹"关系到我国东部第四纪 环境问题,也对该地区旅游资源的开发和科学认识有重要的影响.根据实地考察,对所报道地区的地貌特点、成因和类型进行了分析、论述.所谓的"第四纪冰川遗 迹"主要是由风化、重力、流水作用形成的各种地貌类型,从末次冰期环境来看,浙江东部山地不存在发育第四纪冰川的条件. . 近年来报道的浙江东部四明山、天台山和大盘山地区的"第四纪冰川遗迹"关系到我国东部第四纪 环境问题,也对该地区旅游资源的开发和科学认识有重要的影响.根据实地考察,对所报道地区的地貌特点、成因和类型进行了分析、论述.所谓的"第四纪冰川遗 迹"主要是由风化、重力、流水作用形成的各种地貌类型,从末次冰期环境来看,浙江东部山地不存在发育第四纪冰川的条件. |

| [45] | . |

| [46] | . |

| [47] | 根据模型和分布函数,本文首先依据多年平均气温、地温和SRTM等数据对研究区域冰缘地貌的分布范围进行分别提取,并利用遥感数据和人工解译方式对其进行了修正。在此基础上,采用一定指标,利用SRTM数据对冰缘地貌次级类型(如起伏度、海拔高度和坡度等)进行了提取,从而完成研究区域冰缘地貌信息的提取。研究结果表明:①研究区域冰缘地貌总面积约5.15×104km2,主要分布在研究区域的西北部和西南部,另外在东北部也有少量分布;通过提取,研究区域中最重要的冰缘地貌类型是冰缘作用的中起伏缓极高山,面积约0.82×104km2,分布范围较广。②冰缘地貌的分布与海拔高度、气温和地温等有密切的关系,基于此提取的结果可为冰缘地貌的解译提供一定的参考;由于青藏高原气象站点较少,数据精度较低,自动提取精度受到很大限制,因此进行人工解译修正是非常重要和必不可少的。 . 根据模型和分布函数,本文首先依据多年平均气温、地温和SRTM等数据对研究区域冰缘地貌的分布范围进行分别提取,并利用遥感数据和人工解译方式对其进行了修正。在此基础上,采用一定指标,利用SRTM数据对冰缘地貌次级类型(如起伏度、海拔高度和坡度等)进行了提取,从而完成研究区域冰缘地貌信息的提取。研究结果表明:①研究区域冰缘地貌总面积约5.15×104km2,主要分布在研究区域的西北部和西南部,另外在东北部也有少量分布;通过提取,研究区域中最重要的冰缘地貌类型是冰缘作用的中起伏缓极高山,面积约0.82×104km2,分布范围较广。②冰缘地貌的分布与海拔高度、气温和地温等有密切的关系,基于此提取的结果可为冰缘地貌的解译提供一定的参考;由于青藏高原气象站点较少,数据精度较低,自动提取精度受到很大限制,因此进行人工解译修正是非常重要和必不可少的。 |

| [48] | 在青藏高原黄河源地区多格茸盆 地内发现大型冻胀丘群,这些冻胀丘外观多呈穹窿状,有些呈脊状、新月状.盆地内的冻胀丘隆起高度多在3~6 m,最高不超过10 m,水平扩展范围数十米到上百米,最大超过300 m.冻胀丘在盆地内密集分布,众多小型湖塘嵌于其中,分布密度估计5~8个·km-2,局部区域内可达10个·km-2以上.从外观看,多数冻胀丘形态较 完整,但有的已经部分塌陷,有的几乎完全塌陷,不同塌陷阶段的冻胀丘在盆地内均有发现.冻胀丘顶部钻孔岩芯揭示高含冰地层从丘顶以下5 m左右一直延续到20多米,局部发育厚层地下纯冰层,厚度可达2 m以上.根据外观形态、地下冰类型判断,这些多年生的冻胀丘属冰土丘(lithalsa),和常见的冰核丘(pingo)有所区别.初步判断,这些冻胀丘 形成于全新世大暖期以后的新冰期时期.多格茸盆地冻胀丘群的发现对现行的工程建设及工程建筑物的运营安全、区域古环境、流域水文等方面的研究都具有重要意 义. . 在青藏高原黄河源地区多格茸盆 地内发现大型冻胀丘群,这些冻胀丘外观多呈穹窿状,有些呈脊状、新月状.盆地内的冻胀丘隆起高度多在3~6 m,最高不超过10 m,水平扩展范围数十米到上百米,最大超过300 m.冻胀丘在盆地内密集分布,众多小型湖塘嵌于其中,分布密度估计5~8个·km-2,局部区域内可达10个·km-2以上.从外观看,多数冻胀丘形态较 完整,但有的已经部分塌陷,有的几乎完全塌陷,不同塌陷阶段的冻胀丘在盆地内均有发现.冻胀丘顶部钻孔岩芯揭示高含冰地层从丘顶以下5 m左右一直延续到20多米,局部发育厚层地下纯冰层,厚度可达2 m以上.根据外观形态、地下冰类型判断,这些多年生的冻胀丘属冰土丘(lithalsa),和常见的冰核丘(pingo)有所区别.初步判断,这些冻胀丘 形成于全新世大暖期以后的新冰期时期.多格茸盆地冻胀丘群的发现对现行的工程建设及工程建筑物的运营安全、区域古环境、流域水文等方面的研究都具有重要意 义. |

| [49] | 通过对秦岭主峰太白山野外实地考察,明确海拔3000m以上发育有:石海、石河与石流坡、石冰川与地下暗河、倒石堆与岩屑堆、冰缘岩柱与石堡、雪蚀洼地及石环等典型冰缘地貌,并发现发育有冰缘黄土层存在。从各冰缘砾石组构看,砾石粒径大小不一,堆积混杂无序,砾石AB面倾向东南方向,除石冰川外,砾石AB面倾角值远大于坡面坡度,说明堆积不稳定。通过山体发育环境因素分析,发现因构造、岩性、坡向与山体高度的冰缘地貌存在差异,表现为冻融风化作用下的砾石组合地貌广泛发育,其中山体南坡石海、石冰川与地下暗河、倒石堆与岩屑堆大量典型发育,北坡冰缘岩柱与石堡、石河与石流坡发育典型,同时这也为形成山地灾害提供了条件基础,建议应人为加强干预,尽早制定合理措施。 . 通过对秦岭主峰太白山野外实地考察,明确海拔3000m以上发育有:石海、石河与石流坡、石冰川与地下暗河、倒石堆与岩屑堆、冰缘岩柱与石堡、雪蚀洼地及石环等典型冰缘地貌,并发现发育有冰缘黄土层存在。从各冰缘砾石组构看,砾石粒径大小不一,堆积混杂无序,砾石AB面倾向东南方向,除石冰川外,砾石AB面倾角值远大于坡面坡度,说明堆积不稳定。通过山体发育环境因素分析,发现因构造、岩性、坡向与山体高度的冰缘地貌存在差异,表现为冻融风化作用下的砾石组合地貌广泛发育,其中山体南坡石海、石冰川与地下暗河、倒石堆与岩屑堆大量典型发育,北坡冰缘岩柱与石堡、石河与石流坡发育典型,同时这也为形成山地灾害提供了条件基础,建议应人为加强干预,尽早制定合理措施。 |

| [50] | 通过对以老秃顶子为中心的辽东 冰缘地貌分布区考察研究,发现区内广泛发育的冰缘地貌类型为石河、石流坡、石海,偶见石堡、雪蚀洼地、寒冻风化崩坍崖和倒石堆.砾石大小不一,堆积混杂无 序,在地表径流的作用下,具有潜在的移动性.风化淋溶以石流坡地貌最为显著,土壤营养元素含量及成壤作用均以石河最优.石下暗河发育,上覆植被多样,植被 类型随海拔自高向低可划分为灌草丛、灌丛、矮曲林、暗针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林,其群落类型变化与冰缘过程趋于复杂化具有一致的发展趋势.由于该区 生境条件苛刻,植被演替极慢且容易发生山地灾害,建议加强人为干预,改善植被覆盖状况,促进演替进度,以提高此冰缘地貌的稳定性. . 通过对以老秃顶子为中心的辽东 冰缘地貌分布区考察研究,发现区内广泛发育的冰缘地貌类型为石河、石流坡、石海,偶见石堡、雪蚀洼地、寒冻风化崩坍崖和倒石堆.砾石大小不一,堆积混杂无 序,在地表径流的作用下,具有潜在的移动性.风化淋溶以石流坡地貌最为显著,土壤营养元素含量及成壤作用均以石河最优.石下暗河发育,上覆植被多样,植被 类型随海拔自高向低可划分为灌草丛、灌丛、矮曲林、暗针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林,其群落类型变化与冰缘过程趋于复杂化具有一致的发展趋势.由于该区 生境条件苛刻,植被演替极慢且容易发生山地灾害,建议加强人为干预,改善植被覆盖状况,促进演替进度,以提高此冰缘地貌的稳定性. |

| [51] | 基于对24个样地的调查数据,采用物种丰富度指数、Shannon-Wiener指数以及Jaccard相似性指数,对辽东山地老秃顶子石河冰缘地貌森林群落物种多样性及其影响因子进行了研究。结果显示:(1)石河冰缘地貌森林群落中落叶阔叶林、针阔混交林和暗针叶林的物种丰富度指数平均值分别为41±10、34±5和31±7。森林群落物种丰富度变异系数均为中等变异性。(2)石河冰缘地貌森林群落中落叶阔叶林、针阔混交林和暗针叶林的Shannon-Wiener指数平均值分别为1.67±0.32、1.50±0.18和1.29±0.25。(3)石河冰缘地貌森林群落间Jaccard相似性指数为0.037~0.530,且集中在极不相似和中等不相似区间。(4)相关性分析结果显示,石河冰缘地貌海拔高度与森林群落乔木层物种丰富度指数、Shannon-Wiener指数呈极显著负相关(P〈0.01),与灌木层物种丰富度指数呈显著负相关(P〈0.05);土壤电导率和含盐量均与森林群落物种多样性指数呈显著正相关(P〈0.05);土壤pH值与灌木层物种丰富度指数、Shannon-Wiener指数呈极显著正相关(P〈0.01);土壤CaO含量分别与乔木层和灌木层的物种丰富度指数、乔木层Shannon-Wiener指数呈显著正相关(P〈0.05)。这表明海拔高度、土壤电导率、盐含量、pH值和CaO含量是影响石河冰缘地貌森林群落物种多样性变化的重要因素。 . 基于对24个样地的调查数据,采用物种丰富度指数、Shannon-Wiener指数以及Jaccard相似性指数,对辽东山地老秃顶子石河冰缘地貌森林群落物种多样性及其影响因子进行了研究。结果显示:(1)石河冰缘地貌森林群落中落叶阔叶林、针阔混交林和暗针叶林的物种丰富度指数平均值分别为41±10、34±5和31±7。森林群落物种丰富度变异系数均为中等变异性。(2)石河冰缘地貌森林群落中落叶阔叶林、针阔混交林和暗针叶林的Shannon-Wiener指数平均值分别为1.67±0.32、1.50±0.18和1.29±0.25。(3)石河冰缘地貌森林群落间Jaccard相似性指数为0.037~0.530,且集中在极不相似和中等不相似区间。(4)相关性分析结果显示,石河冰缘地貌海拔高度与森林群落乔木层物种丰富度指数、Shannon-Wiener指数呈极显著负相关(P〈0.01),与灌木层物种丰富度指数呈显著负相关(P〈0.05);土壤电导率和含盐量均与森林群落物种多样性指数呈显著正相关(P〈0.05);土壤pH值与灌木层物种丰富度指数、Shannon-Wiener指数呈极显著正相关(P〈0.01);土壤CaO含量分别与乔木层和灌木层的物种丰富度指数、乔木层Shannon-Wiener指数呈显著正相关(P〈0.05)。这表明海拔高度、土壤电导率、盐含量、pH值和CaO含量是影响石河冰缘地貌森林群落物种多样性变化的重要因素。 |

| [52] | 采用双向指示种分析法(TWINSPAN),将五台山7个冰缘地貌的植物群落划分为13个群丛. 不同冰缘地貌植物群落类型的组成多样性有明显差异,根据13个群丛在不同冰缘地貌的分布状况,可区分为共有性群丛和专有性群丛. 运用丰富度指数、物种多样性指数和均匀度指数对五台山7个冰缘地貌的综合群落多样性指数变化进行了分析,依据不同冰缘地貌植物群落综合多样性指数的大小排序,依次为冻融草丘>石海>石环>冻融剥蚀面>石河>岩柱>泥流坡坎和泥流舌. 冰缘地貌的海拔、土层厚度、水分热量是影响植物群落植物种多样性指数变化的主要因素. . 采用双向指示种分析法(TWINSPAN),将五台山7个冰缘地貌的植物群落划分为13个群丛. 不同冰缘地貌植物群落类型的组成多样性有明显差异,根据13个群丛在不同冰缘地貌的分布状况,可区分为共有性群丛和专有性群丛. 运用丰富度指数、物种多样性指数和均匀度指数对五台山7个冰缘地貌的综合群落多样性指数变化进行了分析,依据不同冰缘地貌植物群落综合多样性指数的大小排序,依次为冻融草丘>石海>石环>冻融剥蚀面>石河>岩柱>泥流坡坎和泥流舌. 冰缘地貌的海拔、土层厚度、水分热量是影响植物群落植物种多样性指数变化的主要因素. |

| [53] | |

| [54] | |

| [55] | 风沙地貌是广泛分布于干旱、半干旱,甚至部分湿润地区,由风力作用形成的一种地貌类型。风沙地貌学是研究在风力作用下物质运动形成的地表形态特征、空间组合规律及其形成演变的科学,是地貌学中以风为外营力形成的地貌为对象的分支学科。风是风沙地貌学研究的基础,其贯穿整个风沙地貌学研究。风况决定了风沙地貌的形态特征、空间组合特征和演化过程,同时,沙丘表面气流和风沙流控制沙丘的形态演化过程和移动过程。风沙地貌经过100多年的发展,在沙丘形态特征、动力学过程等方面取得了长足发展。从风沙地貌观测方法、分析方法和形态动力学角度出发,总结了近年来风沙地貌形态、形成风况以及动力学方面的研究进展。随着新技术的发展,全站仪、三维地形扫描仪等新的形态观测设备开始应用于风沙地貌形态测量,使得大范围风沙地貌形态精准测量成为可能,为风沙地貌形态动力学研究提供精确的地形特征资料。同时,三维超声风速仪等高频风速观测仪器也广泛应用于风沙地貌动力学观测,从而探讨风沙地貌形态一近地层气流的互馈机制。但是,针对具体的分析方法,如风况与沙丘形态的对应关系,近地层气流的分析方法以及形态-气流互馈关系等方面,目前还没有好的解决办法。 . 风沙地貌是广泛分布于干旱、半干旱,甚至部分湿润地区,由风力作用形成的一种地貌类型。风沙地貌学是研究在风力作用下物质运动形成的地表形态特征、空间组合规律及其形成演变的科学,是地貌学中以风为外营力形成的地貌为对象的分支学科。风是风沙地貌学研究的基础,其贯穿整个风沙地貌学研究。风况决定了风沙地貌的形态特征、空间组合特征和演化过程,同时,沙丘表面气流和风沙流控制沙丘的形态演化过程和移动过程。风沙地貌经过100多年的发展,在沙丘形态特征、动力学过程等方面取得了长足发展。从风沙地貌观测方法、分析方法和形态动力学角度出发,总结了近年来风沙地貌形态、形成风况以及动力学方面的研究进展。随着新技术的发展,全站仪、三维地形扫描仪等新的形态观测设备开始应用于风沙地貌形态测量,使得大范围风沙地貌形态精准测量成为可能,为风沙地貌形态动力学研究提供精确的地形特征资料。同时,三维超声风速仪等高频风速观测仪器也广泛应用于风沙地貌动力学观测,从而探讨风沙地貌形态一近地层气流的互馈机制。但是,针对具体的分析方法,如风况与沙丘形态的对应关系,近地层气流的分析方法以及形态-气流互馈关系等方面,目前还没有好的解决办法。 |

| [56] | |

| [57] | |

| [58] | |

| [59] | 为查明巴丹吉林沙漠东南部沙山的成因与发育机制,在沙山密集分布 的中心地区选择典型高大沙山作为研究对象,将单个沙山的物质组成与地貌分带相结合进行系统、定量的研究.通过粒度分析获得了沙山不同剖面、不同部位沉积物 的粒度组成和各粒级含量的变化等数据,并进一步探讨了粒度组成和含量变化与沙山地貌分带、形成风动力条件之间的相互关系.得出以下主要结论:1.巴丹吉林 沙漠沙山粒度组成为粗粉砂、极细砂、细砂、中砂、粗砂.其中细砂含量最高,中砂、粗砂次之,极细砂和粗粉砂含量均较少.2.沙山迎风坡表层沉积物的粒度比 迎风坡下层和背风坡表层要粗,其搬运介质的平均动能也最大.3.从沙山坡脚到坡顶粒度组成均呈现由粗变细的趋势,这是由它们的形成过程和受到的动力作用存 在差异决定的.4.沙山迎风坡不同部位的坡度、沙丘类型与分布在纵向上存在明显差异,可将其分为风蚀粗化的平沙洼地带、稀疏简单的新月形沙丘或沙丘链带、 密集叠置的新月形沙丘及沙丘链带、陡峭的主峰带等4个地貌带.5.组成沙山的风沙物质不是一次搬运到达沙山中上部的,而是经过了多次的风力搬运阶段才达到 的. . 为查明巴丹吉林沙漠东南部沙山的成因与发育机制,在沙山密集分布 的中心地区选择典型高大沙山作为研究对象,将单个沙山的物质组成与地貌分带相结合进行系统、定量的研究.通过粒度分析获得了沙山不同剖面、不同部位沉积物 的粒度组成和各粒级含量的变化等数据,并进一步探讨了粒度组成和含量变化与沙山地貌分带、形成风动力条件之间的相互关系.得出以下主要结论:1.巴丹吉林 沙漠沙山粒度组成为粗粉砂、极细砂、细砂、中砂、粗砂.其中细砂含量最高,中砂、粗砂次之,极细砂和粗粉砂含量均较少.2.沙山迎风坡表层沉积物的粒度比 迎风坡下层和背风坡表层要粗,其搬运介质的平均动能也最大.3.从沙山坡脚到坡顶粒度组成均呈现由粗变细的趋势,这是由它们的形成过程和受到的动力作用存 在差异决定的.4.沙山迎风坡不同部位的坡度、沙丘类型与分布在纵向上存在明显差异,可将其分为风蚀粗化的平沙洼地带、稀疏简单的新月形沙丘或沙丘链带、 密集叠置的新月形沙丘及沙丘链带、陡峭的主峰带等4个地貌带.5.组成沙山的风沙物质不是一次搬运到达沙山中上部的,而是经过了多次的风力搬运阶段才达到 的. |

| [60] | 通过对巴丹吉林沙漠伊和吉格德湖高大沙山区野外植被考察,研究了该地区的生物多样性,并分析了该地区植被—沙山地貌形态之间的关系。结果表明,研究区植被种类较少,以旱生物种为主,植被群落分布的垂直特征及差异明显。该区植物种共计6科9属9种,沿沙山上部至底部依次为:草本群落—灌木群落—草本或半灌木群落。沙多分布在背风坡,碟果虫实及白莎蒿多分布在迎风坡。总体群落多样性测度结果,沙山两坡中部多样性指数高,背风坡上部及迎风坡中部均匀度指数高。分层次群落多样性测度结果,由于草本种类单一,草本群落多样性及均匀度指数差别不大,迎风坡中部灌木群落多样性指数最高。高大沙山植被群落特征受整体沙山地貌形态影响,迎风坡植被分布及多样性变化特征与沙山第1和第2序列地貌形态有良好的对应关系。在更为广泛的沙漠发育时期,沙山表面稀疏的植被通过影响输沙率进而拦截沙粒,在维持沙山高度方面具有更为重要作用。 . 通过对巴丹吉林沙漠伊和吉格德湖高大沙山区野外植被考察,研究了该地区的生物多样性,并分析了该地区植被—沙山地貌形态之间的关系。结果表明,研究区植被种类较少,以旱生物种为主,植被群落分布的垂直特征及差异明显。该区植物种共计6科9属9种,沿沙山上部至底部依次为:草本群落—灌木群落—草本或半灌木群落。沙多分布在背风坡,碟果虫实及白莎蒿多分布在迎风坡。总体群落多样性测度结果,沙山两坡中部多样性指数高,背风坡上部及迎风坡中部均匀度指数高。分层次群落多样性测度结果,由于草本种类单一,草本群落多样性及均匀度指数差别不大,迎风坡中部灌木群落多样性指数最高。高大沙山植被群落特征受整体沙山地貌形态影响,迎风坡植被分布及多样性变化特征与沙山第1和第2序列地貌形态有良好的对应关系。在更为广泛的沙漠发育时期,沙山表面稀疏的植被通过影响输沙率进而拦截沙粒,在维持沙山高度方面具有更为重要作用。 |

| [61] | 利用气候地貌学原理 ,分析研究了巴丹吉林沙漠及其毗邻地区的景观类型。研究地区的现代景观形态主要是风营力地形、荒漠平原及准平原。由于气候向干旱发展 ,古老的准平原正在向荒漠平原过渡 ,而在周围山地上的荒漠沟谷地区也已出现了风成沙 ,形态上成为荒漠沟谷向风营力地形的过渡形式。在古湖盆地区因湖泊干枯 ,地表形态正在向风营力地形方向发展。根据沙丘上的胶结面及周围湖泊的水位变化 ,笔者初步认为在西风环流的作用下 ,巴丹吉林地区在 30 ka B.P.,2 0 ka B.P.时曾有过较湿润的气候。类似的情况在全新世时也出现过多次 ,但这主要是受夏季风的影响。 . 利用气候地貌学原理 ,分析研究了巴丹吉林沙漠及其毗邻地区的景观类型。研究地区的现代景观形态主要是风营力地形、荒漠平原及准平原。由于气候向干旱发展 ,古老的准平原正在向荒漠平原过渡 ,而在周围山地上的荒漠沟谷地区也已出现了风成沙 ,形态上成为荒漠沟谷向风营力地形的过渡形式。在古湖盆地区因湖泊干枯 ,地表形态正在向风营力地形方向发展。根据沙丘上的胶结面及周围湖泊的水位变化 ,笔者初步认为在西风环流的作用下 ,巴丹吉林地区在 30 ka B.P.,2 0 ka B.P.时曾有过较湿润的气候。类似的情况在全新世时也出现过多次 ,但这主要是受夏季风的影响。 |

| [62] | 根据古尔班通古特沙漠腹地2个 气象台站2003-2006年气象资料,分析起沙风况和输沙势,并对其地貌学意义进行探讨。结果表明:沙漠中部全年起沙风出现频率为0.25%,以东北风 和西北风为主;南部起沙风出现频率为0.11%,以西北风和西南风为主。沙漠中部和南部均属于低风能环境,中部地区的总输沙势(DP)为66.7VU,合 成输沙势(RDP)为25.7 VU,合成输沙方向(RDD)为197.0°,方向变率指数为0.56;南部地区总输沙势(DP)为29.8 VU,合成输沙势(RDP)为16.3 VU,合成输沙方向(RDD)为108.4°,方向变率指数为0.65。沙漠中部4~10月输沙势占全年总输沙势的90%以上,其中7月的输沙势占全年的 20%以上;沙漠南部输沙势主要集中于4~8月,约占全年的85%。沙漠中部受东北风和西北风的影响,与之相应的地面沙垄长而直,基本沿合成输沙方向延 伸;沙漠南部受天山山脉的影响,主导风向转为西北和西南风,与之相应的地面沙垄开始向东偏转,并出现了副梁。 . 根据古尔班通古特沙漠腹地2个 气象台站2003-2006年气象资料,分析起沙风况和输沙势,并对其地貌学意义进行探讨。结果表明:沙漠中部全年起沙风出现频率为0.25%,以东北风 和西北风为主;南部起沙风出现频率为0.11%,以西北风和西南风为主。沙漠中部和南部均属于低风能环境,中部地区的总输沙势(DP)为66.7VU,合 成输沙势(RDP)为25.7 VU,合成输沙方向(RDD)为197.0°,方向变率指数为0.56;南部地区总输沙势(DP)为29.8 VU,合成输沙势(RDP)为16.3 VU,合成输沙方向(RDD)为108.4°,方向变率指数为0.65。沙漠中部4~10月输沙势占全年总输沙势的90%以上,其中7月的输沙势占全年的 20%以上;沙漠南部输沙势主要集中于4~8月,约占全年的85%。沙漠中部受东北风和西北风的影响,与之相应的地面沙垄长而直,基本沿合成输沙方向延 伸;沙漠南部受天山山脉的影响,主导风向转为西北和西南风,与之相应的地面沙垄开始向东偏转,并出现了副梁。 |

| [63] | 腾格里沙漠虽经过多次小规模专题考察,始终未见有沙漠专题地图编制出版,多数只作为专著中的插图加以表现。为此,编制《腾格里沙漠地貌图》显得十分重要,不仅能反映出腾格里沙漠的全貌,还能体现沙漠发展规律、演变特点、分布特征等。依据腾格里沙漠的图幅范围、地貌类型以及印刷纸张规格的要求,将《腾格里沙漠地貌图》的比例尺定为1∶40万。选用1∶25万地形图作为地理基础底图,采用1∶10万地形图作为沙丘符号编绘过渡性的工作底图,专题内容编绘以Google Earth影像资料为主。《腾格里沙漠地貌图》的地貌类型包括风积地貌、风蚀地貌以及其他地貌,其中风积地貌是重点展示的内容。根据腾格里沙漠地貌类型,在编图过程中共设计了16种形态结构类型符号,采用分层设色表示沙丘相对高度,用箭头符号表示沙丘移动方向。 . 腾格里沙漠虽经过多次小规模专题考察,始终未见有沙漠专题地图编制出版,多数只作为专著中的插图加以表现。为此,编制《腾格里沙漠地貌图》显得十分重要,不仅能反映出腾格里沙漠的全貌,还能体现沙漠发展规律、演变特点、分布特征等。依据腾格里沙漠的图幅范围、地貌类型以及印刷纸张规格的要求,将《腾格里沙漠地貌图》的比例尺定为1∶40万。选用1∶25万地形图作为地理基础底图,采用1∶10万地形图作为沙丘符号编绘过渡性的工作底图,专题内容编绘以Google Earth影像资料为主。《腾格里沙漠地貌图》的地貌类型包括风积地貌、风蚀地貌以及其他地貌,其中风积地貌是重点展示的内容。根据腾格里沙漠地貌类型,在编图过程中共设计了16种形态结构类型符号,采用分层设色表示沙丘相对高度,用箭头符号表示沙丘移动方向。 |

| [64] | . |

| [65] | |

| [66] | |

| [67] | |

| [68] | |

| [69] | |

| [70] | |

| [71] | . |

| [72] | |

| [73] | 通过总结、梳理黄土高原治理的经验教训,认为应从遵循自然与经济规律上确立治理战略和制定当前的治理对策.治理战略一是从理念上认识黄土高原土壤侵蚀是在自然侵蚀的基础上叠加了人类加速侵蚀的结果,人类目前还无法根除土壤侵蚀的危害;二是从治理目标上确定有限目标和有限水保产业目标.战略措施是:建立坝系高产基本农田;依靠植被自然恢复功能,以水定树搞好植被恢复与建设;贯彻径流调控和综合治理路线,搞好小流域综合防治.对当前的防治对策提出了见解和建议. . 通过总结、梳理黄土高原治理的经验教训,认为应从遵循自然与经济规律上确立治理战略和制定当前的治理对策.治理战略一是从理念上认识黄土高原土壤侵蚀是在自然侵蚀的基础上叠加了人类加速侵蚀的结果,人类目前还无法根除土壤侵蚀的危害;二是从治理目标上确定有限目标和有限水保产业目标.战略措施是:建立坝系高产基本农田;依靠植被自然恢复功能,以水定树搞好植被恢复与建设;贯彻径流调控和综合治理路线,搞好小流域综合防治.对当前的防治对策提出了见解和建议. |

| [74] | . |

| [75] | . |

| [76] | 以山西省闻喜县1:1万土地利用现状数据库为数据源,运用GIS技术,基于DEM数据及地貌特征将闻喜县分为河谷、源地、丘陵、山地4种地貌,计算各地貌下不同土地类Yd的分维数和稳定数,并对计算结果进行分析比较.结果表明:不同的地貌特征不仅对土地利用结构有影响,对其分维指数和稳定性指数也有影响;相同地貌特征下不同的土地类型分维数和稳定性指数存在着差异,分维数越高土地利用类'的结构越复杂,稳定性指数越高土地利用类型的结构越简单.通过对分维数和稳定性指数的研究可为优化土地利用结构和可持续利用土地资源提供依据. . 以山西省闻喜县1:1万土地利用现状数据库为数据源,运用GIS技术,基于DEM数据及地貌特征将闻喜县分为河谷、源地、丘陵、山地4种地貌,计算各地貌下不同土地类Yd的分维数和稳定数,并对计算结果进行分析比较.结果表明:不同的地貌特征不仅对土地利用结构有影响,对其分维指数和稳定性指数也有影响;相同地貌特征下不同的土地类型分维数和稳定性指数存在着差异,分维数越高土地利用类'的结构越复杂,稳定性指数越高土地利用类型的结构越简单.通过对分维数和稳定性指数的研究可为优化土地利用结构和可持续利用土地资源提供依据. |

| [77] | . |

| [78] | 黄土滑坡是西北地区最为严重的地质灾害.频率分布对于区域滑坡风险评估具有重要的意义,借鉴粒度分析方法研究黄土滑坡分布情况,提出滑坡规模径概念,并通过Gamma分布函数对滑坡规模频率曲线进行了拟合.结果表明:(1)在区域尺度上,可以借鉴粒度分析的理论和方法分析区域滑坡规模百分含量;(2)在双对数坐标下,频率曲线具有"偏转效应",而Gamma分布函数在描述滑坡规模径频率分布方面具有广泛的适应性,能够很好地拟合黄土滑坡规模频率;(3)无论是黄土滑坡的数量还是规模,以墚为主的黄土丘陵区宝塔区都是受滑坡灾害威胁最为严重的区域;但黄土地貌在由塬向峁区的演变过程中,黄土滑坡规模变异或离散程度逐渐减小. . 黄土滑坡是西北地区最为严重的地质灾害.频率分布对于区域滑坡风险评估具有重要的意义,借鉴粒度分析方法研究黄土滑坡分布情况,提出滑坡规模径概念,并通过Gamma分布函数对滑坡规模频率曲线进行了拟合.结果表明:(1)在区域尺度上,可以借鉴粒度分析的理论和方法分析区域滑坡规模百分含量;(2)在双对数坐标下,频率曲线具有"偏转效应",而Gamma分布函数在描述滑坡规模径频率分布方面具有广泛的适应性,能够很好地拟合黄土滑坡规模频率;(3)无论是黄土滑坡的数量还是规模,以墚为主的黄土丘陵区宝塔区都是受滑坡灾害威胁最为严重的区域;但黄土地貌在由塬向峁区的演变过程中,黄土滑坡规模变异或离散程度逐渐减小. |

| [79] | . |

| [80] | 沟头是黄土地貌中发育最活跃的地貌部位,沟头的个体与群体对黄土沟间地的蚕食,成为监测黄土高原地面侵蚀演化的重要标识。有效获取并分析沟头的空间分布特征,对于系统、深入地研究黄土地貌的空间形态结构具有重要的意义。以陕北黄土高原典型地貌类型区为实验样区,设计并实现了基于5 m分辨率DEM的沟头提取算法,获取了各实验样区的沟头空间信息;运用点格局分析方法,分析了沟头的空间分布特征。实验结果显示,所提出顾及沟沿线的沟头自动提取方法,具有较好的合理性与精确性;同时,从黄土塬区、黄土残塬区到黄土丘陵沟壑区,随着沟壑发育程度的增强,沟头逐步逼近分水线,其空间分布呈现“远分水线聚集—随机—近分水线聚集”的变化格局。 . 沟头是黄土地貌中发育最活跃的地貌部位,沟头的个体与群体对黄土沟间地的蚕食,成为监测黄土高原地面侵蚀演化的重要标识。有效获取并分析沟头的空间分布特征,对于系统、深入地研究黄土地貌的空间形态结构具有重要的意义。以陕北黄土高原典型地貌类型区为实验样区,设计并实现了基于5 m分辨率DEM的沟头提取算法,获取了各实验样区的沟头空间信息;运用点格局分析方法,分析了沟头的空间分布特征。实验结果显示,所提出顾及沟沿线的沟头自动提取方法,具有较好的合理性与精确性;同时,从黄土塬区、黄土残塬区到黄土丘陵沟壑区,随着沟壑发育程度的增强,沟头逐步逼近分水线,其空间分布呈现“远分水线聚集—随机—近分水线聚集”的变化格局。 |

| [81] | 黄土高原的沟沿线是最能体现黄土地貌形态特征的地形结构线。沟沿线的形态结构、层次级别、空间展布、发育趋势,既是黄土地貌最显著的外在表象,又深刻地映射着黄土地貌发育的内在机理。该文首先从沟沿线类型划分入手,在总结前人对线状地貌特征要素分类研究的基础上,分析了现有黄土地貌沟沿线类型划分体系;其次,从定量分析的角度,对现有沟沿线的量化指标研究现状进行了分析,系统归纳和总结了沟沿线自动提取技术的特点与适应性。此外,分析了基于沟沿线的黄土地貌研究进展,并从辩证的视角阐述了沟沿线研究科学内涵与发展趋势,对当前沟沿线研究存在的问题进行了深入剖析,展望了黄土地貌数字地形分析的发展前景。 . 黄土高原的沟沿线是最能体现黄土地貌形态特征的地形结构线。沟沿线的形态结构、层次级别、空间展布、发育趋势,既是黄土地貌最显著的外在表象,又深刻地映射着黄土地貌发育的内在机理。该文首先从沟沿线类型划分入手,在总结前人对线状地貌特征要素分类研究的基础上,分析了现有黄土地貌沟沿线类型划分体系;其次,从定量分析的角度,对现有沟沿线的量化指标研究现状进行了分析,系统归纳和总结了沟沿线自动提取技术的特点与适应性。此外,分析了基于沟沿线的黄土地貌研究进展,并从辩证的视角阐述了沟沿线研究科学内涵与发展趋势,对当前沟沿线研究存在的问题进行了深入剖析,展望了黄土地貌数字地形分析的发展前景。 |

| [82] | 针对SRTM3DEM数据的误 差研究在黄土高原比较薄弱的问题,该文采用基于1:5 000地形图生成精确DEM数据的方法,对最新版的SRTM3DEM V4数据在黄土高原典型地貌区的误差分布进行了研究;并对研究区内典型黄土地貌类型(黄土塬、黄土梁和黄土峁)的误差分布进行了分析,从而获取 SRTM3DEM V4数据在黄土高原地区的误差分布规律。研究结果表明:SRTM3DEM V4数据误差较大,且与坡度分布密切相关;黄土塬与黄土梁的误差相似,它们均与黄土峁有明显差异。研究结果对基于SRTM DEM数据的数字地形分析与相关地学研究具有一定意义。 . 针对SRTM3DEM数据的误 差研究在黄土高原比较薄弱的问题,该文采用基于1:5 000地形图生成精确DEM数据的方法,对最新版的SRTM3DEM V4数据在黄土高原典型地貌区的误差分布进行了研究;并对研究区内典型黄土地貌类型(黄土塬、黄土梁和黄土峁)的误差分布进行了分析,从而获取 SRTM3DEM V4数据在黄土高原地区的误差分布规律。研究结果表明:SRTM3DEM V4数据误差较大,且与坡度分布密切相关;黄土塬与黄土梁的误差相似,它们均与黄土峁有明显差异。研究结果对基于SRTM DEM数据的数字地形分析与相关地学研究具有一定意义。 |

| [83] | 在分析黄土地貌沟沿线形态特征的基础上,提出了基于规则格网DEM,通过引入边缘检测算子提取并连接沟沿线候选点,并借助形态学方法滤除细碎线段,最终生成沟沿线的方法。黄土丘陵沟壑区的实验结果显示,Sobel、Roberts、Prewitt梯度算子检测得到的沟沿线封闭性较差,线段较零碎,与实际沟沿线不符,不适用于沟沿线的自动提取;而LOG算子提取的线段连续、精度高,是理想的沟沿线检测算子,能够实现黄土地貌沟沿线较准确、有效的自动提取。 . 在分析黄土地貌沟沿线形态特征的基础上,提出了基于规则格网DEM,通过引入边缘检测算子提取并连接沟沿线候选点,并借助形态学方法滤除细碎线段,最终生成沟沿线的方法。黄土丘陵沟壑区的实验结果显示,Sobel、Roberts、Prewitt梯度算子检测得到的沟沿线封闭性较差,线段较零碎,与实际沟沿线不符,不适用于沟沿线的自动提取;而LOG算子提取的线段连续、精度高,是理想的沟沿线检测算子,能够实现黄土地貌沟沿线较准确、有效的自动提取。 |

| [84] | 沟沿线是黄土地貌正负地形的分界线,地形在沟沿线处存在较大的高程变化和坡度转折。坡面畸变邻域法是一种有效提取沟沿线的方法,但该方法对正负地形进行分割时,往往会产生大量的碎屑多边形和分类错误,严重影响沟沿线的提取精度。为了解决这个问题,本文采用区域生长方法来改进坡面畸变邻域法的提取结果。首先,分别以DEM提取的山顶点和出水口点作为正负地形的生长点进行4邻域生长,生长至正负地形边界或大于坡度阈值为止;然后,采用边缘检测方法提取正负地形分界线;最后,依据形态学图像处理方法去除“毛刺”得到最终的沟沿线。结果显示,该方法实现了对沟沿线的自动提取,解决了由于正负地形分类错误造成的沟沿线定位不准确的问题,提高了沟沿线的提取精度,同时该方法也较好地保持了沟沿线的完整性和连续性,对黄土高原不同地貌类型具有普遍的适用性。 . 沟沿线是黄土地貌正负地形的分界线,地形在沟沿线处存在较大的高程变化和坡度转折。坡面畸变邻域法是一种有效提取沟沿线的方法,但该方法对正负地形进行分割时,往往会产生大量的碎屑多边形和分类错误,严重影响沟沿线的提取精度。为了解决这个问题,本文采用区域生长方法来改进坡面畸变邻域法的提取结果。首先,分别以DEM提取的山顶点和出水口点作为正负地形的生长点进行4邻域生长,生长至正负地形边界或大于坡度阈值为止;然后,采用边缘检测方法提取正负地形分界线;最后,依据形态学图像处理方法去除“毛刺”得到最终的沟沿线。结果显示,该方法实现了对沟沿线的自动提取,解决了由于正负地形分类错误造成的沟沿线定位不准确的问题,提高了沟沿线的提取精度,同时该方法也较好地保持了沟沿线的完整性和连续性,对黄土高原不同地貌类型具有普遍的适用性。 |

| [85] | . |

| [86] | . |

| [87] | 中国岩溶地区资源环境问题突出,制约着经济社会的发展。“十八大”以来国家大力推进科技创新和生态文明建设。科技创新不仅有助于解决和应对岩溶地区的资源环境问题,也将推动岩溶科学的发展,服务我国生态文明建设。今后的岩溶研究应当落实地球系统科学在岩溶学中的应用,发挥我国岩溶研究的地域优势,探索我国岩溶关键带的特征和重要过程;加强岩溶作用应对全球变化、岩溶碳汇速率和稳定性的研究,建立应对极端气候的长效机制;考虑古纬度和古气候对古岩溶形成的影响;深入探索微生物对深部碳酸盐岩岩溶形成的作用;系统梳理和总结我国第一期石漠化治理工程的经验和存在的问题,更好地指导下一步的治理工作;思考从南北方岩溶分界线的角度开展岩溶自然遗产地的申报工作;将现代大数据等技术运用到岩溶资源环境、水文地质研究中,做好地质灾害的预警预报和应对资源短缺问题的研究,服务国家需求。 . 中国岩溶地区资源环境问题突出,制约着经济社会的发展。“十八大”以来国家大力推进科技创新和生态文明建设。科技创新不仅有助于解决和应对岩溶地区的资源环境问题,也将推动岩溶科学的发展,服务我国生态文明建设。今后的岩溶研究应当落实地球系统科学在岩溶学中的应用,发挥我国岩溶研究的地域优势,探索我国岩溶关键带的特征和重要过程;加强岩溶作用应对全球变化、岩溶碳汇速率和稳定性的研究,建立应对极端气候的长效机制;考虑古纬度和古气候对古岩溶形成的影响;深入探索微生物对深部碳酸盐岩岩溶形成的作用;系统梳理和总结我国第一期石漠化治理工程的经验和存在的问题,更好地指导下一步的治理工作;思考从南北方岩溶分界线的角度开展岩溶自然遗产地的申报工作;将现代大数据等技术运用到岩溶资源环境、水文地质研究中,做好地质灾害的预警预报和应对资源短缺问题的研究,服务国家需求。 |

| [88] | 文章针对现有SAR影像配准方法对喀斯特地貌低相干区域配准的局 限性,在阴影区域提取的基础上提出一种SAR影像多级配准方法.通过对喀斯特地貌阴影区域的分析,逐级提取阴影区域质点和位于山峰位置的高相干点作为特征 点.在进行像元级和亚像元级的配准时分别采用几何特征参数和相干系数作为自动配准的测度.实验验证了喀斯特地貌SAR影像采用此方法进行配准的可行性,配 准精度有所提高. . 文章针对现有SAR影像配准方法对喀斯特地貌低相干区域配准的局 限性,在阴影区域提取的基础上提出一种SAR影像多级配准方法.通过对喀斯特地貌阴影区域的分析,逐级提取阴影区域质点和位于山峰位置的高相干点作为特征 点.在进行像元级和亚像元级的配准时分别采用几何特征参数和相干系数作为自动配准的测度.实验验证了喀斯特地貌SAR影像采用此方法进行配准的可行性,配 准精度有所提高. |

| [89] | . |

| [90] | |

| [91] | 对热带喀斯特地貌形成的动力学机制和任美锷先生提出的喀斯特地貌演化理论展开讨论,并遵循地貌类型的地带性和非地带性规律,根据地貌形态和成因的相似性,提出我国南方喀斯特地貌分区纲要。根据喀斯特地貌的气候类型,南方喀斯特地区分为:热带喀斯特地貌类型区和非热带喀斯特地貌类型区。根据喀斯特地貌形态组合,热带喀斯特地貌类型区再分为:黔中高原浅碟型峰丛洼地,黔-桂斜坡带漏斗型峰丛洼地和广西峰林平原等3个亚区。根据区域地貌形态,非热带喀斯特地貌类型区再分为:川西、滇西北中高山,滇东高原盆谷,北盘江高原峡谷,黔渝川鄂湘接壤的中低山槽谷,湘中、湘南、鄂东中低山丘陵区等5个亚区。 . 对热带喀斯特地貌形成的动力学机制和任美锷先生提出的喀斯特地貌演化理论展开讨论,并遵循地貌类型的地带性和非地带性规律,根据地貌形态和成因的相似性,提出我国南方喀斯特地貌分区纲要。根据喀斯特地貌的气候类型,南方喀斯特地区分为:热带喀斯特地貌类型区和非热带喀斯特地貌类型区。根据喀斯特地貌形态组合,热带喀斯特地貌类型区再分为:黔中高原浅碟型峰丛洼地,黔-桂斜坡带漏斗型峰丛洼地和广西峰林平原等3个亚区。根据区域地貌形态,非热带喀斯特地貌类型区再分为:川西、滇西北中高山,滇东高原盆谷,北盘江高原峡谷,黔渝川鄂湘接壤的中低山槽谷,湘中、湘南、鄂东中低山丘陵区等5个亚区。 |

| [92] | 为探明不同地貌环境条件下喀斯特石漠化分布的土地利用类型异同特征,利用2008年SPOT影像数据(2.5m分辨率),在3S技术支持下,定量研究了喀斯特盆地、山地和峡谷3类环境石漠化分布的土地利用类型。结果表明:(1)旱地、灌木林地、疏林地、天然草地、荒草地和裸岩地可能发生石漠化。其中:灌木林地最严重,为中度石漠化;疏林地、天然草地和荒草地可能发生强度及以下石漠化;旱地可发生各等级石漠化,裸岩地100%为强度及以上石漠化。(2)不同环境条件下的同一土地利用类型石漠化发生率及强度存在差异。(3)总体上,高原峡谷环境石漠化发生率最高,等级最强,盆地次之,山地最小。(4)峡谷环境和盆地环境石漠化演变主要表现在强度升高上,喀斯特山地环境石漠化发生面积及强度都可能加大。 . 为探明不同地貌环境条件下喀斯特石漠化分布的土地利用类型异同特征,利用2008年SPOT影像数据(2.5m分辨率),在3S技术支持下,定量研究了喀斯特盆地、山地和峡谷3类环境石漠化分布的土地利用类型。结果表明:(1)旱地、灌木林地、疏林地、天然草地、荒草地和裸岩地可能发生石漠化。其中:灌木林地最严重,为中度石漠化;疏林地、天然草地和荒草地可能发生强度及以下石漠化;旱地可发生各等级石漠化,裸岩地100%为强度及以上石漠化。(2)不同环境条件下的同一土地利用类型石漠化发生率及强度存在差异。(3)总体上,高原峡谷环境石漠化发生率最高,等级最强,盆地次之,山地最小。(4)峡谷环境和盆地环境石漠化演变主要表现在强度升高上,喀斯特山地环境石漠化发生面积及强度都可能加大。 |

| [93] | The aim was to further research soil erosion characteristics and accurately predict soil erosion amount in karst areas. Based on field surveys and research achievements available, yellow soils, which are widely distributed, were chosen as test soil samples and slope, rain intensity, vegetation coverage and bare-rock ratio were taken as soil erosion factors. Artificial rain simulation instruments(needle-type)were made use of to simulate correlation of rain intensity, vegetation coverage, and bare-rock ratio with soil erosion quantity. Furthermore, multiple-factor linear regression analysis, stepwise regression analysis and multiple-factor non-linear regression analysis were made to establish a multiple-factor formula of soil erosion modulus with different slopes and select regression models with high correlation coefficients. The results show that a non-linear regression model reached extremely significant level or significant level(0.692R20.988) and linear regression model achieved significant level(0.523R20.634). The effects of erosion modulus changed from decreasing to increasing and the erosion factors from high to low were rain intensity, vegetation coverage and bare-rock ratio when slope gradient was at 6, 16, 26 and 36. The model is of high accuracy for predicting gentle slope and abtupt slope, which reveals correlation of erosion modulus with erosion factors in karst areas. |

| [94] | . |

| [95] | |

| [96] | 本文分四个阶段论述国外河流地貌学研究的发展,阐述了现代河流地貌学在一些领域中取得的成就,以及研究方法和技术的进展。 . 本文分四个阶段论述国外河流地貌学研究的发展,阐述了现代河流地貌学在一些领域中取得的成就,以及研究方法和技术的进展。 |

| [97] | . |

| [98] | . |

| [99] | 以河龙区间42个流域为对象,在流域地貌格局信息提取和侵蚀产沙过程特征指标计算及其相互关系分析的基础上,探讨地貌格局对流域侵蚀产沙过程的影响。结果表明:①在河道系统水平,河流数量、长度等几何特征指标和河流分叉率(Rb12)、分级率(Rd32)、相邻级别间的河流长度比等形状特征指标与流域侵蚀模数显著相关;②在流域系统水平,坡度粗糙度、相对高差、圆度比、高长比是影响流域侵蚀产沙过程的主要指标,其中坡度粗糙度是最根本的解释变量;③各地貌格局因子间相互作用复杂,且对侵蚀过程的影响要强于泥沙输移过程,其通径分析模型对流域侵蚀模数、输沙模数和泥沙输移比变化的解释度分别为65%、33%和20%。这对正确认识影响流域侵蚀产沙过程的格局因素和建立准确的过程模型,具有重要参考价值。 . 以河龙区间42个流域为对象,在流域地貌格局信息提取和侵蚀产沙过程特征指标计算及其相互关系分析的基础上,探讨地貌格局对流域侵蚀产沙过程的影响。结果表明:①在河道系统水平,河流数量、长度等几何特征指标和河流分叉率(Rb12)、分级率(Rd32)、相邻级别间的河流长度比等形状特征指标与流域侵蚀模数显著相关;②在流域系统水平,坡度粗糙度、相对高差、圆度比、高长比是影响流域侵蚀产沙过程的主要指标,其中坡度粗糙度是最根本的解释变量;③各地貌格局因子间相互作用复杂,且对侵蚀过程的影响要强于泥沙输移过程,其通径分析模型对流域侵蚀模数、输沙模数和泥沙输移比变化的解释度分别为65%、33%和20%。这对正确认识影响流域侵蚀产沙过程的格局因素和建立准确的过程模型,具有重要参考价值。 |

| [100] | . |

| [101] | 涨、落潮槽是河口区的重要地貌单元,槽内由于不同的优势流作用而表现出不同的泥沙运移特征。沙波是底沙输移的表现,因此研究槽内的沙波特征对于涨、落潮槽的水动力和沉积地貌研究有重要的意义。本文依据现场声纳观测、测深仪测深、表层取样和现场水动力观测等方法获得河槽床面沙波和水动力资料,对沙波的几何形态、波高和全潮周期的迁移距离进行了分析和计算。结果显示,涨潮槽沙波的波长和波高都小于落潮槽内的沙波,波型指数大于落潮槽。涨潮槽内有部分沙波倾向上游,落潮槽沙波一般倾向下游。除了涨潮槽新桥水道在大潮时沙波净向上游输移,涨潮槽南小泓和落潮槽的底沙无论大、小潮都净向下游输移,大、小潮全潮周期内涨潮槽净输移距离约为1—10m,落潮槽内的沙波净输移距离约为涨潮槽的3倍。涨、落潮槽内的沙波特征和迁移距离的差异主要反映了河槽内不同水动力与河床地形的相互作用关系,这种差异导致了两种河槽中的底形不稳定。 . 涨、落潮槽是河口区的重要地貌单元,槽内由于不同的优势流作用而表现出不同的泥沙运移特征。沙波是底沙输移的表现,因此研究槽内的沙波特征对于涨、落潮槽的水动力和沉积地貌研究有重要的意义。本文依据现场声纳观测、测深仪测深、表层取样和现场水动力观测等方法获得河槽床面沙波和水动力资料,对沙波的几何形态、波高和全潮周期的迁移距离进行了分析和计算。结果显示,涨潮槽沙波的波长和波高都小于落潮槽内的沙波,波型指数大于落潮槽。涨潮槽内有部分沙波倾向上游,落潮槽沙波一般倾向下游。除了涨潮槽新桥水道在大潮时沙波净向上游输移,涨潮槽南小泓和落潮槽的底沙无论大、小潮都净向下游输移,大、小潮全潮周期内涨潮槽净输移距离约为1—10m,落潮槽内的沙波净输移距离约为涨潮槽的3倍。涨、落潮槽内的沙波特征和迁移距离的差异主要反映了河槽内不同水动力与河床地形的相互作用关系,这种差异导致了两种河槽中的底形不稳定。 |

| [102] | . |

| [103] | . |

| [104] | . |

| [105] | |

| [106] | 海岸海洋科学的兴起源于"联合国海洋法公约"于1994年正式实施.依据公约的有关规定,1.3×108km2的公海(全球陆地面积为1.48×108km2)将以领海、毗连区和专属经济区等形式划归各沿海国家管辖.海洋权益因此改变,国际海洋秩序随之调整,推动沿海国对"海洋领土"的关注.基于主权与资源开发的需要,推动海岸与大陆架浅海成为海洋科学领域的新热点. . 海岸海洋科学的兴起源于"联合国海洋法公约"于1994年正式实施.依据公约的有关规定,1.3×108km2的公海(全球陆地面积为1.48×108km2)将以领海、毗连区和专属经济区等形式划归各沿海国家管辖.海洋权益因此改变,国际海洋秩序随之调整,推动沿海国对"海洋领土"的关注.基于主权与资源开发的需要,推动海岸与大陆架浅海成为海洋科学领域的新热点. |

| [107] | . |

| [108] | 在野外考察和前人研究基础上,以1976—2009年间4个时相的MSS/ETM+遥感影像和1958、1984、2002年测量的三期海图为主要数据源,运用3S(RS/GIS/GPS)技术,对最近50年来莱州湾西一南部淤泥质海岸地貌演变进行了研究。结果表明:近50年来,以青坨子为界,莱州湾西、南岸虽均为淤泥质海岸,但其海岸地貌演变存在明显的差异性。具体表现在,莱州湾西岸与南岸的海岸线和等深线变迁时间不同步、变迁幅度差距大、岸线形态不同;莱州湾西岸和南岸地貌类型空间分布不同,转换的趋势、净方向、速率和幅度差异也十分明显以及莱州湾西岸和南岸水下地貌冲淤变化差距悬殊等。莱州湾西海岸的地貌演变与黄河河口一三角洲的地貌变迁基本正相关,变化幅度也较大,后期受到人类活动影响较为明显。海湾南岸的地貌演变受人类活动的影响也日益显著,但其海岸地貌的演变与西岸黄河口一三角洲地貌的剧烈变迁基本无关,莱州湾西岸黄河人海水沙的减少乃至断流对南岸冲於状态变迁也未有显著影响。 . 在野外考察和前人研究基础上,以1976—2009年间4个时相的MSS/ETM+遥感影像和1958、1984、2002年测量的三期海图为主要数据源,运用3S(RS/GIS/GPS)技术,对最近50年来莱州湾西一南部淤泥质海岸地貌演变进行了研究。结果表明:近50年来,以青坨子为界,莱州湾西、南岸虽均为淤泥质海岸,但其海岸地貌演变存在明显的差异性。具体表现在,莱州湾西岸与南岸的海岸线和等深线变迁时间不同步、变迁幅度差距大、岸线形态不同;莱州湾西岸和南岸地貌类型空间分布不同,转换的趋势、净方向、速率和幅度差异也十分明显以及莱州湾西岸和南岸水下地貌冲淤变化差距悬殊等。莱州湾西海岸的地貌演变与黄河河口一三角洲的地貌变迁基本正相关,变化幅度也较大,后期受到人类活动影响较为明显。海湾南岸的地貌演变受人类活动的影响也日益显著,但其海岸地貌的演变与西岸黄河口一三角洲地貌的剧烈变迁基本无关,莱州湾西岸黄河人海水沙的减少乃至断流对南岸冲於状态变迁也未有显著影响。 |

| [109] | 在分析海底地貌学国内外研究现状基础之上,综述我国海底地貌的最新研究进展和发展历程,探讨今后我国近海地貌的研究发展方向:我国现代海底地貌学研究虽然起步较晚,但总的趋势是随着测量技术的不断更新,由宏观向微观、从大的地貌类型向特定的地貌体、从形态特征到地貌过程的研究,并着重研究人类活动与地貌过程的响应关系。针对"908专项"在我国近海海域的调查成果,着重介绍其在我国东海近海海域地形地貌研究中的新发现、新认识:长江口外古潮流沙脊群可分为堆积型、侵蚀—堆积型和侵蚀型潮流沙脊群3种类型;在福建闽江口近岸的马祖列岛和白犬列岛之间发现多条呈SW—NE走向、条带状分布的潮流沙脊,面积约200 km2,水深在15~30 m;在东海陆架沙脊区与金门岛外发现2处新的海底礁石。这些全新的发现和认识对于我国近海海底地貌的研究将起到丰富和推动作用。 . 在分析海底地貌学国内外研究现状基础之上,综述我国海底地貌的最新研究进展和发展历程,探讨今后我国近海地貌的研究发展方向:我国现代海底地貌学研究虽然起步较晚,但总的趋势是随着测量技术的不断更新,由宏观向微观、从大的地貌类型向特定的地貌体、从形态特征到地貌过程的研究,并着重研究人类活动与地貌过程的响应关系。针对"908专项"在我国近海海域的调查成果,着重介绍其在我国东海近海海域地形地貌研究中的新发现、新认识:长江口外古潮流沙脊群可分为堆积型、侵蚀—堆积型和侵蚀型潮流沙脊群3种类型;在福建闽江口近岸的马祖列岛和白犬列岛之间发现多条呈SW—NE走向、条带状分布的潮流沙脊,面积约200 km2,水深在15~30 m;在东海陆架沙脊区与金门岛外发现2处新的海底礁石。这些全新的发现和认识对于我国近海海底地貌的研究将起到丰富和推动作用。 |

| [110] | 笔者回顾青藏高原隆升研究的历史、剖析各种隆升动力学模式,依据青藏高原岩石圈组构的强烈不均一性和"三分性"、"对称性"构造地貌格局,提出了青藏高原隆升是印度地块和塔里木-阿拉善地块双向不均一俯冲和青藏腹地深层热隆扩展联合作用的结果.俯冲是高原隆升的重要机制,而热隆扩展是高原隆升的直接原因. . 笔者回顾青藏高原隆升研究的历史、剖析各种隆升动力学模式,依据青藏高原岩石圈组构的强烈不均一性和"三分性"、"对称性"构造地貌格局,提出了青藏高原隆升是印度地块和塔里木-阿拉善地块双向不均一俯冲和青藏腹地深层热隆扩展联合作用的结果.俯冲是高原隆升的重要机制,而热隆扩展是高原隆升的直接原因. |

| [111] | |

| [112] | 夷平面、剥蚀面和河流阶地等层状地貌面是长周期地貌演化研究的主要对象,它们不仅记录了区域地貌的发育历史,而且可以用来反演区域构造活动、气候变化等内动力过程的演变.深入研究青藏高原上这些地貌面的特征、变形、成因和形成时代,是探讨青藏高原隆升年代、幅度和过程的重要途径.野外考察与室内制图表明青藏高原及其边缘山地普遍存在两级夷平面(山顶面、主夷平面)、一级剥蚀面和多级河流阶地.主夷平面形成于7.0~3.6MaB.P.,形成时其高度在1 000m以下.大约3.6MaB.P.前主夷平面开始大规模解体,标志着青藏高原强烈抬升的开始.剥蚀面和河流阶地揭示,1.8MaB.P.,1.2MaB.P.,0.8MaB.P.和0.15MaB.P.是青藏高原强隆升事件发生时期. . 夷平面、剥蚀面和河流阶地等层状地貌面是长周期地貌演化研究的主要对象,它们不仅记录了区域地貌的发育历史,而且可以用来反演区域构造活动、气候变化等内动力过程的演变.深入研究青藏高原上这些地貌面的特征、变形、成因和形成时代,是探讨青藏高原隆升年代、幅度和过程的重要途径.野外考察与室内制图表明青藏高原及其边缘山地普遍存在两级夷平面(山顶面、主夷平面)、一级剥蚀面和多级河流阶地.主夷平面形成于7.0~3.6MaB.P.,形成时其高度在1 000m以下.大约3.6MaB.P.前主夷平面开始大规模解体,标志着青藏高原强烈抬升的开始.剥蚀面和河流阶地揭示,1.8MaB.P.,1.2MaB.P.,0.8MaB.P.和0.15MaB.P.是青藏高原强隆升事件发生时期. |

| [113] | . |

| [114] | 构造地貌是指受构造内动力作用控制,通过内外地质动力的相互作用所奠定的能够反映一定构造特征的地貌形式.构造地貌学的研究内容为:地貌与构造的关系、构造地貌发生和发展过程以及构造地貌过程所揭示的地球内部构造动力过程;其分析方法可归纳为构造地貌格局分析法、构造地貌形态分析法、构造地貌相关沉积分析法和构造地貌年代分析法.构造地貌学从地形地貌的角度来分析构造过程,涉及不同圈层间的相互作用,响应了当前地球系统科学的研究思路,可以预见,构造地貌学将在圈层作用研究中发挥重要作用,同时朝着信息化、定量化的方向发展. . 构造地貌是指受构造内动力作用控制,通过内外地质动力的相互作用所奠定的能够反映一定构造特征的地貌形式.构造地貌学的研究内容为:地貌与构造的关系、构造地貌发生和发展过程以及构造地貌过程所揭示的地球内部构造动力过程;其分析方法可归纳为构造地貌格局分析法、构造地貌形态分析法、构造地貌相关沉积分析法和构造地貌年代分析法.构造地貌学从地形地貌的角度来分析构造过程,涉及不同圈层间的相互作用,响应了当前地球系统科学的研究思路,可以预见,构造地貌学将在圈层作用研究中发挥重要作用,同时朝着信息化、定量化的方向发展. |

| [115] | 构造地貌学已经从经验科学迅速发展为高技术武装的现代科学.本文在分析相关文献的基础上,论述了构造地貌学的特点、研究内容、研究方法,回顾了在中国的研究进展,最后提出了构造地貌学今后的研究动向. . 构造地貌学已经从经验科学迅速发展为高技术武装的现代科学.本文在分析相关文献的基础上,论述了构造地貌学的特点、研究内容、研究方法,回顾了在中国的研究进展,最后提出了构造地貌学今后的研究动向. |

| [116] | . |

| [117] | The northeastern margin of the Tibetan Plateau is a tectonically active region consisting of a series of faults with bounded intermountain basins and is located in the transition zone between the Tibetan Plateau and the Loess Plateau. Active deformation that may affect the topography in this region can be quantified using geomorphic indices. Therefore, we applied geomorphic indices such as the hypsometric integral and the stream length gradient index to infer neo-tectonics in the northeastern margin of the Tibetan Plateau. Different time-scaled geodetic leveling data and river incision rates were also integrated into the investigation. The results show that the hypsometric integrals are not significantly affected by lithology but spatially correspond to the hanging walls of thrust faults. The hypsometric integrals are also positively correlated with the leveling data. Although the stream length gradient index is influenced by lithology, its most pronounced anomalies of the stream length gradient are associated with the thrust faults. Consequently, the uplift in the northeast margin of the Tibetan Plateau appeared to be concentrated along the hanging walls of the thrust faults. |

| [118] | |

| [119] | |

| [120] | 青藏地区在第三纪青藏地区经过二次隆升与夷平的旋回,在25 Ma BP~17 Ma BP高原面隆升达到2 000 m左右高度,和当时大陆与海洋环境耦合,激发了亚洲季风,替代了先前的行星风系,导致第三纪中期我国环境大变化.此后高原面夷平降低,夏季风减弱,3.4 Ma以来高原整体快速隆起,2.5 Ma BP开始中国北部黄土堆积.0.8 Ma BP~0.5 Ma BP高原面上升至3 000 m~3 500 m左右.与地球轨道转型导致的降温耦合,进入冰冻圈.冰川面积超过500 000 km2,我国中东部降水为现代2倍~3倍,西部已很干旱.高原积雪形成强大的冷源,沙漠、黄土面积扩大.150 ka以来,4处连续记录显示了晚更新世以来青藏地区新构造上升与气候环境变化及其特点. . 青藏地区在第三纪青藏地区经过二次隆升与夷平的旋回,在25 Ma BP~17 Ma BP高原面隆升达到2 000 m左右高度,和当时大陆与海洋环境耦合,激发了亚洲季风,替代了先前的行星风系,导致第三纪中期我国环境大变化.此后高原面夷平降低,夏季风减弱,3.4 Ma以来高原整体快速隆起,2.5 Ma BP开始中国北部黄土堆积.0.8 Ma BP~0.5 Ma BP高原面上升至3 000 m~3 500 m左右.与地球轨道转型导致的降温耦合,进入冰冻圈.冰川面积超过500 000 km2,我国中东部降水为现代2倍~3倍,西部已很干旱.高原积雪形成强大的冷源,沙漠、黄土面积扩大.150 ka以来,4处连续记录显示了晚更新世以来青藏地区新构造上升与气候环境变化及其特点. |

| [121] | 本文应用不同来源的各种资料,经逐步综合推导,认为最大冰期出现时间相当于深海氧同位素18-16阶段(0.72-0.52MaBP)。当时青藏高原低于现代1000M左右。高原中,东部唐古拉山,阿尼玛卿山、果洛山与稻城海子山4个山区的冰川面积达40000KM^2,为现代冰川面积的18倍,平衡线高度为3450-4250M,6-8月平均温度为2.3-3.4℃,年降水量为1260-1960MM,是现代平衡线上降 . 本文应用不同来源的各种资料,经逐步综合推导,认为最大冰期出现时间相当于深海氧同位素18-16阶段(0.72-0.52MaBP)。当时青藏高原低于现代1000M左右。高原中,东部唐古拉山,阿尼玛卿山、果洛山与稻城海子山4个山区的冰川面积达40000KM^2,为现代冰川面积的18倍,平衡线高度为3450-4250M,6-8月平均温度为2.3-3.4℃,年降水量为1260-1960MM,是现代平衡线上降 |

| [122] | . |

| [123] | 地形地貌是构造过程与地表过程等相互竞争的结果,古地形重建与地貌演化研究将有助于理解这些过程及其相互作用关系。传统的地形地貌演化研究多基于14 C、释光、磁性地层等定年手段,定性或半定量地分析构造活动与地表侵蚀对地形地貌发育的影响。随着相关技术手段的发展,低温热年代学方法已不仅仅局限于构造地质学领域的造山带构造-热演化历史研究,目前已用于重建地形地貌演化历史。基于这一背景,在概述低温热年代学基本原理的基础上,结合自己的研究,主要介绍了该方法在地形地貌发育时间、古地形反演等方面的研究进展以及研究中需要注意的一些问题。文章最后指出,寻求具有更低封闭温度的低温热年代学测年体系是这方面研究的努力方向。 . 地形地貌是构造过程与地表过程等相互竞争的结果,古地形重建与地貌演化研究将有助于理解这些过程及其相互作用关系。传统的地形地貌演化研究多基于14 C、释光、磁性地层等定年手段,定性或半定量地分析构造活动与地表侵蚀对地形地貌发育的影响。随着相关技术手段的发展,低温热年代学方法已不仅仅局限于构造地质学领域的造山带构造-热演化历史研究,目前已用于重建地形地貌演化历史。基于这一背景,在概述低温热年代学基本原理的基础上,结合自己的研究,主要介绍了该方法在地形地貌发育时间、古地形反演等方面的研究进展以及研究中需要注意的一些问题。文章最后指出,寻求具有更低封闭温度的低温热年代学测年体系是这方面研究的努力方向。 |

| [124] | . |

| [125] | 秀沟盆地是发育在东昆仑走滑断裂带上的一级拉分盆地,位于该断裂 带西大滩-东大滩段与托索湖段的左阶连接部位.本研究通过解译分析高分辨率遥感影像和数字高程模型(DEM)数据,并结合野外高精度实时差分 GPS(RTK-GPS)测量数据,对秀沟盆地第四纪构造活动及其地貌特征进行了研究.研究结果表明,沿东昆仑活动断裂带秀沟盆地段发育了晚第四纪地表地 震破裂带、次级走滑拉分盆地、错断阶地陡坎、错断冲积扇等典型走滑构造地貌特征.其中秀沟盆地东北部发现约50km长,而且保存完好的地表地震破裂带,很 可能是1902年秀沟盆地东北部M7.0级的地震地表破裂带.在破裂带的长度上,它与1963年发生在其东部阿拉克湖段的M7.0所产生的40km长的地 震地表破裂带相近.高分辨率遥感影像的解译结果表明,冲积扇上发育的河流T3阶地与T4阶地之间发生了90m左右的水平断错累积位移,根据同一海拔高度沉 积物的宇宙成因核素暴露年代测定资料得出的T3和T4阶地的形成年龄分别是6276±262a和8126±346a,估算出东昆仑活动断裂带秀沟盆地段全 新世以来的平均走滑速率为12.9±2.9mm/a.此外,遥感影像解析和野外测量指示晚第四纪冲积扇发生的累积错断距离为2970±30m,根据这些推 测冲积扇形成年代约为297±19kaB.P.,由此估算出秀沟盆地段晚更新世以来的长期平均走滑速率为10.1±0.8mm/a.两者结果接近,表明东 昆仑活动断裂带秀沟盆地段晚第四纪以来有比较一致的走滑速率. . 秀沟盆地是发育在东昆仑走滑断裂带上的一级拉分盆地,位于该断裂 带西大滩-东大滩段与托索湖段的左阶连接部位.本研究通过解译分析高分辨率遥感影像和数字高程模型(DEM)数据,并结合野外高精度实时差分 GPS(RTK-GPS)测量数据,对秀沟盆地第四纪构造活动及其地貌特征进行了研究.研究结果表明,沿东昆仑活动断裂带秀沟盆地段发育了晚第四纪地表地 震破裂带、次级走滑拉分盆地、错断阶地陡坎、错断冲积扇等典型走滑构造地貌特征.其中秀沟盆地东北部发现约50km长,而且保存完好的地表地震破裂带,很 可能是1902年秀沟盆地东北部M7.0级的地震地表破裂带.在破裂带的长度上,它与1963年发生在其东部阿拉克湖段的M7.0所产生的40km长的地 震地表破裂带相近.高分辨率遥感影像的解译结果表明,冲积扇上发育的河流T3阶地与T4阶地之间发生了90m左右的水平断错累积位移,根据同一海拔高度沉 积物的宇宙成因核素暴露年代测定资料得出的T3和T4阶地的形成年龄分别是6276±262a和8126±346a,估算出东昆仑活动断裂带秀沟盆地段全 新世以来的平均走滑速率为12.9±2.9mm/a.此外,遥感影像解析和野外测量指示晚第四纪冲积扇发生的累积错断距离为2970±30m,根据这些推 测冲积扇形成年代约为297±19kaB.P.,由此估算出秀沟盆地段晚更新世以来的长期平均走滑速率为10.1±0.8mm/a.两者结果接近,表明东 昆仑活动断裂带秀沟盆地段晚第四纪以来有比较一致的走滑速率. |

| [126] | 结合新近获得的高精度遥感影像和详细的野外调查,首次对青藏高原内部大型单个湖泊古湖滨线进行了系统的调查测量。综合色林错周边古湖滨线的地貌、沉积及地形特征,本文首次提出色林错周边区域古湖滨线从地貌上可以分为3类: 1)处于高位,保存完好且非常连续的单级"高位古湖滨线"; 2)高于高位古湖滨线、严重退化、只有零散保存的多级"退化古湖滨线"; 3)低于高位古湖滨线、保存最好而非常连续的"低位古湖滨线"。野外系统测量表明,高位古湖滨线高程约4 593 m,最高退化古湖滨线高程为4 640 m。高位古湖滨线一致的高程分布表明: 1)晚更新世高位古湖滨线形成时期存在一个更大的色林错古湖; 2)自晚更新世以来,在色林错周边200 km范围内,不存在构造差异抬升。结合前人对西藏内部大型湖泊古湖滨线的年代学研究及本文的高程测量分析,指出关于晚更新世西藏中东部统一的古大湖——"古羌塘东湖"的提法值得商榷,晚更新世高原内部各大型湖泊更可能是通过河道串联。 . 结合新近获得的高精度遥感影像和详细的野外调查,首次对青藏高原内部大型单个湖泊古湖滨线进行了系统的调查测量。综合色林错周边古湖滨线的地貌、沉积及地形特征,本文首次提出色林错周边区域古湖滨线从地貌上可以分为3类: 1)处于高位,保存完好且非常连续的单级"高位古湖滨线"; 2)高于高位古湖滨线、严重退化、只有零散保存的多级"退化古湖滨线"; 3)低于高位古湖滨线、保存最好而非常连续的"低位古湖滨线"。野外系统测量表明,高位古湖滨线高程约4 593 m,最高退化古湖滨线高程为4 640 m。高位古湖滨线一致的高程分布表明: 1)晚更新世高位古湖滨线形成时期存在一个更大的色林错古湖; 2)自晚更新世以来,在色林错周边200 km范围内,不存在构造差异抬升。结合前人对西藏内部大型湖泊古湖滨线的年代学研究及本文的高程测量分析,指出关于晚更新世西藏中东部统一的古大湖——"古羌塘东湖"的提法值得商榷,晚更新世高原内部各大型湖泊更可能是通过河道串联。 |

| [127] | 广安门地区是北京最早的城址 ——古蓟城所在地。对广安门内的广义大厦工程地层剖面进行的古地貌复原研究表明,当地在2.2万年前为永定河河道,全新世以来发育成河旁高地,成为古代蓟 城的选址地。经历了由晚更新世晚期较冷湿的疏林草地、较干旱的草原植被景观、全新世较暖湿的疏林草地及较凉湿的草甸植被环境的演变过程。 . 广安门地区是北京最早的城址 ——古蓟城所在地。对广安门内的广义大厦工程地层剖面进行的古地貌复原研究表明,当地在2.2万年前为永定河河道,全新世以来发育成河旁高地,成为古代蓟 城的选址地。经历了由晚更新世晚期较冷湿的疏林草地、较干旱的草原植被景观、全新世较暖湿的疏林草地及较凉湿的草甸植被环境的演变过程。 |

| [128] | . |

| [129] | 根据测井、地震和岩心等地质资料,运用印模法及综合地质法对鄂尔 多斯盆地陇东地区侏罗系沉积前的古地貌进行恢复.研究表明,鄂尔多斯盆地陇东地区侏罗系古地貌形态主要为古高地、谷河谷、古谷坡、古河间丘、古阶地.对侏 罗系沉积前古地貌对延安组油藏的控制分析认为,油藏主要分布于紧邻高地的古谷坡等地势相对较高的地带.古地貌形成的有利成藏条件为下切河谷提供了来自延长 组烃源岩生成的油气向上运移通道,古谷坡控制着储层砂体的类型和分布规模,地层“印模”所产生的差异压实形成了后期构造圈闭的相对高点. . 根据测井、地震和岩心等地质资料,运用印模法及综合地质法对鄂尔 多斯盆地陇东地区侏罗系沉积前的古地貌进行恢复.研究表明,鄂尔多斯盆地陇东地区侏罗系古地貌形态主要为古高地、谷河谷、古谷坡、古河间丘、古阶地.对侏 罗系沉积前古地貌对延安组油藏的控制分析认为,油藏主要分布于紧邻高地的古谷坡等地势相对较高的地带.古地貌形成的有利成藏条件为下切河谷提供了来自延长 组烃源岩生成的油气向上运移通道,古谷坡控制着储层砂体的类型和分布规模,地层“印模”所产生的差异压实形成了后期构造圈闭的相对高点. |

| [130] | 密切结合勘探实际,以钻井、测井等地质资料为主要依据,以鄂尔多斯盆地东部奥陶系风化壳为对象,以多学科的地质理论与技术方法为指导,结合盆地构造演化,通过对奥陶系不整合侵蚀面上下地层组合情况的深入分析,把印模法与残厚法结果有机结合,深入探讨了奥陶系风化壳古地貌恢复的方法思路及其古地貌发育特征,探索了古地貌恢复的新方法——综合法,建立了解释和恢复古地貌单元属性的综合地质模型。研究结果表明:盆地东部奥陶系侵蚀不整合面上下的地层组合可以分别被划分为上薄下薄、上厚下厚、上厚下薄、上薄下厚4种基本型式以及上次厚下次薄、上次薄下次薄、上次薄下次厚、上次厚下次厚等8种子模型;相应的古地貌解释包括了岩溶高地、岩溶斜坡、岩溶盆地3个二级古地貌单元以及残丘、台地、残台、阶坪、沟谷、浅洼、深洼等11个三级古地貌单元。岩溶高地出现于研究区西南角,分布局限;岩溶斜坡占据了研究区的大部分,其主力地貌单元为斜坡台地与斜坡阶坪;岩溶盆地位于研究区东部,其主力地貌单元为盆地浅洼。 . 密切结合勘探实际,以钻井、测井等地质资料为主要依据,以鄂尔多斯盆地东部奥陶系风化壳为对象,以多学科的地质理论与技术方法为指导,结合盆地构造演化,通过对奥陶系不整合侵蚀面上下地层组合情况的深入分析,把印模法与残厚法结果有机结合,深入探讨了奥陶系风化壳古地貌恢复的方法思路及其古地貌发育特征,探索了古地貌恢复的新方法——综合法,建立了解释和恢复古地貌单元属性的综合地质模型。研究结果表明:盆地东部奥陶系侵蚀不整合面上下的地层组合可以分别被划分为上薄下薄、上厚下厚、上厚下薄、上薄下厚4种基本型式以及上次厚下次薄、上次薄下次薄、上次薄下次厚、上次厚下次厚等8种子模型;相应的古地貌解释包括了岩溶高地、岩溶斜坡、岩溶盆地3个二级古地貌单元以及残丘、台地、残台、阶坪、沟谷、浅洼、深洼等11个三级古地貌单元。岩溶高地出现于研究区西南角,分布局限;岩溶斜坡占据了研究区的大部分,其主力地貌单元为斜坡台地与斜坡阶坪;岩溶盆地位于研究区东部,其主力地貌单元为盆地浅洼。 |

| [131] | 应用印模法恢复的王洼子地区前侏罗纪古地貌主要由古河道、斜坡脊和沟组成.前侏罗纪古地貌控制着早侏罗世的沉积,延10期为辫状河亚相河道砂坝、泛滥平原,延9期为三角洲平原亚相分支河道、漫滩沼泽.研究区总体受西北物源的控制,发育北西--南东向的河道砂体.分析了侏罗系沉积前古地貌与延10、延9的成藏关系,认为油藏主要分布于紧邻高地的斜坡等地势相对较高的地带.河道砂体的发育控制着油藏的形成和分布,勘探区大面积位于古地貌的斜坡位置,北部的古河道下切河谷为延长组油气向上运移的通道.研究区侏罗系油藏发育,下一步勘探重点为前侏罗纪斜坡脊与延9、延10河道砂体的叠合区. . 应用印模法恢复的王洼子地区前侏罗纪古地貌主要由古河道、斜坡脊和沟组成.前侏罗纪古地貌控制着早侏罗世的沉积,延10期为辫状河亚相河道砂坝、泛滥平原,延9期为三角洲平原亚相分支河道、漫滩沼泽.研究区总体受西北物源的控制,发育北西--南东向的河道砂体.分析了侏罗系沉积前古地貌与延10、延9的成藏关系,认为油藏主要分布于紧邻高地的斜坡等地势相对较高的地带.河道砂体的发育控制着油藏的形成和分布,勘探区大面积位于古地貌的斜坡位置,北部的古河道下切河谷为延长组油气向上运移的通道.研究区侏罗系油藏发育,下一步勘探重点为前侏罗纪斜坡脊与延9、延10河道砂体的叠合区. |

| [132] | . |

| [133] | 根据作者多年的实地考察调研,中国目前已知的1 003处丹霞地貌分布在28个省区,东北至黑龙江省宁安市的牡丹江凹岸的红石砬子,南至海南省琼海市白石岭,西至新疆乌恰县的柯孜勒苏河两岸,东到浙江象山沿海。从4 500 m左右的青藏高原面到海平面,涉及青藏高原半旱区、半湿润区,中温带湿润区、半湿润区、半干旱区、干旱区,暖温带半湿润区、半干旱区、干旱区,北亚热带湿润区,中亚热带湿润区、半湿润区,南亚热带湿润区,北热带湿润区,14个气候区内都有丹霞地貌的分布,且均以丹崖赤壁为其基本特征。 . 根据作者多年的实地考察调研,中国目前已知的1 003处丹霞地貌分布在28个省区,东北至黑龙江省宁安市的牡丹江凹岸的红石砬子,南至海南省琼海市白石岭,西至新疆乌恰县的柯孜勒苏河两岸,东到浙江象山沿海。从4 500 m左右的青藏高原面到海平面,涉及青藏高原半旱区、半湿润区,中温带湿润区、半湿润区、半干旱区、干旱区,暖温带半湿润区、半干旱区、干旱区,北亚热带湿润区,中亚热带湿润区、半湿润区,南亚热带湿润区,北热带湿润区,14个气候区内都有丹霞地貌的分布,且均以丹崖赤壁为其基本特征。 |

| [134] | 从本世纪30年代陈国达提出“丹霞地形”的概念以来,中国****经历了初创、成型和发展三个阶段的研究,作为地貌学一个新领域的丹霞地貌研究已日趋成熟。“红色陆相碎屑岩”作为丹霞地貌的物质基础和“陡崖坡”作为形态限定为大部分****所接受。“顶平、身陡、麓缓”的坡面组合,是丹霞地貌的基本形态特征。目前所发现的红层均不早于中生代;大部分丹霞地貌发育在红色砾岩、砂砾岩、砂岩的地层组合上,而相对软弱的粉沙质和泥质岩多发育红层丘陵。丹霞地貌发育的构造基础表现在区域构造控制沉积盆地;盆地内部构造控制丹霞山块格局乃至山块形态;岩层产状对丹霞地貌形态的影响主要是对于山块顶面和构造坡面的控制;而地壳升降则控制地貌发育的进程。直接影响丹霞地貌发育的外动力主要有流水、风化、和重力等作用,其中流水是塑造丹霞地貌的主动力;流水侵蚀和风化提供了重力崩塌的条件,而丹霞陡崖坡则往往是崩塌面或经后期改造的崩塌面。在干旱区,风力侵蚀和盐风化对于丹霞地貌外表形态塑造具有不可忽视的作用;在湿润区,生物对风化作用有一定影响。丹霞地貌区往往是生态相对比较脆弱的地区,但却风景优美,文化景观丰富,大多具有较好的旅游开发价值。 . 从本世纪30年代陈国达提出“丹霞地形”的概念以来,中国****经历了初创、成型和发展三个阶段的研究,作为地貌学一个新领域的丹霞地貌研究已日趋成熟。“红色陆相碎屑岩”作为丹霞地貌的物质基础和“陡崖坡”作为形态限定为大部分****所接受。“顶平、身陡、麓缓”的坡面组合,是丹霞地貌的基本形态特征。目前所发现的红层均不早于中生代;大部分丹霞地貌发育在红色砾岩、砂砾岩、砂岩的地层组合上,而相对软弱的粉沙质和泥质岩多发育红层丘陵。丹霞地貌发育的构造基础表现在区域构造控制沉积盆地;盆地内部构造控制丹霞山块格局乃至山块形态;岩层产状对丹霞地貌形态的影响主要是对于山块顶面和构造坡面的控制;而地壳升降则控制地貌发育的进程。直接影响丹霞地貌发育的外动力主要有流水、风化、和重力等作用,其中流水是塑造丹霞地貌的主动力;流水侵蚀和风化提供了重力崩塌的条件,而丹霞陡崖坡则往往是崩塌面或经后期改造的崩塌面。在干旱区,风力侵蚀和盐风化对于丹霞地貌外表形态塑造具有不可忽视的作用;在湿润区,生物对风化作用有一定影响。丹霞地貌区往往是生态相对比较脆弱的地区,但却风景优美,文化景观丰富,大多具有较好的旅游开发价值。 |

| [135] | . 丹霞地貌是在中国命名并为国际地貌学界认可的.近30年来,丹霞 地貌研究和学科建设取得长足进展,但与岩石地貌学相比,丹霞地貌的理论建设差距甚远.丹霞地貌资源尚未开展规范性的区域性调查,基础地质研究薄弱,环境地 质问题突出.作者在多年从事丹霞地貌基础理论和旅游开发研究的基础上,对当前丹霞地貌研究厘定了以下几个主要发展方向:丹霞地貌资源区域分布的规范性调查 及其数据库建设;丹霞地貌基础地质研究,包括其形成条件、动力机制、演化过程、分类系统等,特别是各种景观形成机制和沉积相与丹霞地貌发育的关系;危岩景 观调查、评价、监测与防治方案研究;开展以丹霞地貌为载体的生物多样性和人文景观研究,建设科普旅游和科学研究基地;完善丹霞地貌学科体系和理论体系. . 丹霞地貌是在中国命名并为国际地貌学界认可的.近30年来,丹霞 地貌研究和学科建设取得长足进展,但与岩石地貌学相比,丹霞地貌的理论建设差距甚远.丹霞地貌资源尚未开展规范性的区域性调查,基础地质研究薄弱,环境地 质问题突出.作者在多年从事丹霞地貌基础理论和旅游开发研究的基础上,对当前丹霞地貌研究厘定了以下几个主要发展方向:丹霞地貌资源区域分布的规范性调查 及其数据库建设;丹霞地貌基础地质研究,包括其形成条件、动力机制、演化过程、分类系统等,特别是各种景观形成机制和沉积相与丹霞地貌发育的关系;危岩景 观调查、评价、监测与防治方案研究;开展以丹霞地貌为载体的生物多样性和人文景观研究,建设科普旅游和科学研究基地;完善丹霞地貌学科体系和理论体系. |

| [136] | 现代丹霞地貌研究始于20世纪二、三十年代,地质学家冯景兰先生和陈国达教授是最早命名并进行丹霞地貌研究的科学家,也是从那时候丹霞地貌这一地貌术语正式由我国地学家首先命名和定义,但是对丹霞地貌概念的理解达数十种之多,各有侧重。本文基于大地构造运动和新构造运动的认识提出了典型和扩展丹霞地貌的概念和分类,在前人工作的基础上对丹霞地貌的准确定义和适用范围进行了进一步的研究和探讨。 . 现代丹霞地貌研究始于20世纪二、三十年代,地质学家冯景兰先生和陈国达教授是最早命名并进行丹霞地貌研究的科学家,也是从那时候丹霞地貌这一地貌术语正式由我国地学家首先命名和定义,但是对丹霞地貌概念的理解达数十种之多,各有侧重。本文基于大地构造运动和新构造运动的认识提出了典型和扩展丹霞地貌的概念和分类,在前人工作的基础上对丹霞地貌的准确定义和适用范围进行了进一步的研究和探讨。 |

| [137] | . 大别山北麓的六安市境内分布有典型的丹霞地貌,目前具有代表性的主要包括皖西大裂谷、大别山石窟和嵩寮岩等3处。在前期对该地区丹霞地貌进行实地调查的基础上,通过现场统计、文献检索和景观对比等方法,对大别山北麓地区丹霞地貌的地学背景和景观特征进行了分析和研究。研究认为大别造山带的动力机制、山前盆地构造和凤凰台组红色砂砾岩等是该地区丹霞地貌发育的基本条件。在此基础上,通过对该地区丹霞地貌的形成机理和景观分类的研究,认为该区丹霞地貌具有岩层沉积相变化、丹霞地貌发育阶段的多样化、地貌景观组合特征典型和透镜体微观结构较为发育等特征。该研究为今后对大别山北麓丹霞地貌的沉积环境、岩石学特征、丹霞地貌发育与大别山构造的关系以及丹霞地貌的旅游开发等研究打下了基础。 . 大别山北麓的六安市境内分布有典型的丹霞地貌,目前具有代表性的主要包括皖西大裂谷、大别山石窟和嵩寮岩等3处。在前期对该地区丹霞地貌进行实地调查的基础上,通过现场统计、文献检索和景观对比等方法,对大别山北麓地区丹霞地貌的地学背景和景观特征进行了分析和研究。研究认为大别造山带的动力机制、山前盆地构造和凤凰台组红色砂砾岩等是该地区丹霞地貌发育的基本条件。在此基础上,通过对该地区丹霞地貌的形成机理和景观分类的研究,认为该区丹霞地貌具有岩层沉积相变化、丹霞地貌发育阶段的多样化、地貌景观组合特征典型和透镜体微观结构较为发育等特征。该研究为今后对大别山北麓丹霞地貌的沉积环境、岩石学特征、丹霞地貌发育与大别山构造的关系以及丹霞地貌的旅游开发等研究打下了基础。 |

| [138] | . 贵州赤水南部地区广泛分布着白垩系嘉定群巨厚红层,受构造活动、流水侵蚀、风化剥蚀和重力崩塌等内外力地质作用影响,形成了类型丰富的丹霞地貌景观。本文将丹霞地貌的类型特征与成因演化相结合,按主导动力对丹霞地貌进行分类,包括丹霞构造地貌、丹霞水蚀地貌、丹霞风化地貌和丹霞重力地貌等类型,并对典型的代表景观特征进行描述。重点分析了赤水南部地区丹霞地貌的成因演化过程,从地质学的角度揭示出丹霞地貌景观的成因演化机理,起到普及地球科学知识,开展地学研究的作用。 . 贵州赤水南部地区广泛分布着白垩系嘉定群巨厚红层,受构造活动、流水侵蚀、风化剥蚀和重力崩塌等内外力地质作用影响,形成了类型丰富的丹霞地貌景观。本文将丹霞地貌的类型特征与成因演化相结合,按主导动力对丹霞地貌进行分类,包括丹霞构造地貌、丹霞水蚀地貌、丹霞风化地貌和丹霞重力地貌等类型,并对典型的代表景观特征进行描述。重点分析了赤水南部地区丹霞地貌的成因演化过程,从地质学的角度揭示出丹霞地貌景观的成因演化机理,起到普及地球科学知识,开展地学研究的作用。 |

| [139] | . . |

| [140] | . |

| [141] | Present granite landform characteristics and distribution are the integrated result of climate, tectonics and lithology. Various types of granite landforms in China signify climate zonality and differential vertical movement of earth surface, while published research results on Chinese granite landforms are very rare, especially in international journals. Based on the process analysis of chemical weathering and physical disintegration, four granite landform regions in China are classified according to the present climate regime. On the Tibetan Plateau, the cold and freezing climate induced periglacial landscapes; the northeast region is characterized by physical disintegration and low round mounds are widespread; in the northwest region controlled by arid climate, wind-carved minor landscapes are extremely prominent. The most spectacular granite landscapes in China are presented in southeast as a result of longtime chemical weathering under humid and warm conditions, as well as the differential uplift after Neogene. Correlating the weathering crust in southern China, Tibetan Plateau and India, a possible unified planation surface in Neogene is proposed. With corestones as indicators of original weathering front, the differential uplift extent of dissected planation surfaces can be estimated. At least three landforms implying uplift can be identified in southeastern China, with elevations of 300400 m, 2000 m and 3600 m above the sea level respectively. |

| [142] | 流纹岩地貌有其独有的特色和发育规律。本文根据大量的实地调查数据,对雁荡山流纹岩地貌景观进行了类型、空间分布规律和时间发育规律的分析研究。研究结果表明:区域流纹岩地貌景观可分为2个大类,6个亚类,16个类型单元;受区域断裂构造的控制,区内沟谷和岩嶂在平面上的发育延伸主要沿NE、NW和EW三个方向;在新构造运动和岩性差异的控制下,区内峰、嶂、瀑在垂向上的分布具有分带性;区域现代地貌的发育肇始于晚第三纪区域一级夷平面的分裂解体,自此以后的区内地貌演化经历了四个不同发育阶段,每个阶段的地貌景观组合各具特色。 . 流纹岩地貌有其独有的特色和发育规律。本文根据大量的实地调查数据,对雁荡山流纹岩地貌景观进行了类型、空间分布规律和时间发育规律的分析研究。研究结果表明:区域流纹岩地貌景观可分为2个大类,6个亚类,16个类型单元;受区域断裂构造的控制,区内沟谷和岩嶂在平面上的发育延伸主要沿NE、NW和EW三个方向;在新构造运动和岩性差异的控制下,区内峰、嶂、瀑在垂向上的分布具有分带性;区域现代地貌的发育肇始于晚第三纪区域一级夷平面的分裂解体,自此以后的区内地貌演化经历了四个不同发育阶段,每个阶段的地貌景观组合各具特色。 |

| [143] | The geomorphic setting of the tectonically active area around Beijing is a result of complex interactions involving Yanshan neotectonic movements and processes of erosion and deposition. The Beijing Mountain study area contains the junction of two mountain ranges (the Yanshan Mountains and the Taihang Mountains). Tectonic activity has significantly influenced the drainage system and the geomorphic situation in the area, leading to a high probability of the development of debris flows, which is one of the major abrupt geological disasters in the region. Based on 30-m-resolution ASTER GDEM data, a total of 752 drainage basins were extracted using ArcGIS software. A total of 705 debris flow valleys were visually interpreted from ALOS satellite images and published documents. Seven geomorphic indices were calculated for each basin including the relief amplitude, the hypsometric integral, the stream length gradient, the basin shape indices, the fractal dimension, the asymmetry factor, and the ratio of the valley floor width to the height. These geomorphic indices were divided into five classes and the ratio of the number of the debris flow valleys to the number of the drainage basins for each geomorphic index was computed and analyzed for every class. Average class values of the seven indices were used to derive an index of relative active tectonics ( IRAT ). The ratio of the number of the debris flow valleys to the number of the drainage basins was computed for every class of IRAT . The degree of probable risk level was then defined from the IRAT classes. Finally, the debris flow hazard was evaluated for each drainage basin based on the combined effect of probable risk level and occurrence frequency of the debris flows. The result showed a good correspondence between IRAT classes and the ratio of the number of the debris flow valleys to the number of the drainage basins. Approximately 65% of the drainage basins with occurred debris flow valleys are at a high risk level, while 43% of the drainage basins without occurred debris flow valleys are at a high risk level. A comparison with results from past studies demonstrated that the accuracy of these findings is greater than 85%, indicating that the basin topography created by rapid tectonic deformations is more favorable for debris flows. |

| [144] | 随着人类改造自然能力的不断提高,人类活动已成为现代地貌过程的第三造貌力,人工地貌是人类造貌营力在自然地理背景下与自然营力协同作用塑造的具有人文特征的地貌体。文章从人工地貌学的提出、人工地貌营力与地貌分类、人工地貌变迁、人工地貌演化的影响机制、人工地貌的地图表达、人工地貌的环境影响等方面综述了人工地貌学的主要研究进展。并展望了人工地貌学的未来发展方向,指出未来人工地貌学的研究需加强人工地貌学学科体系建设、人工地貌的物质构成与形态特征、人工地貌空间扩张过程及其发育规律、人工地貌的区域差异及累积地貌环境效应、人工地貌环境管理及国际比较等研究。 . 随着人类改造自然能力的不断提高,人类活动已成为现代地貌过程的第三造貌力,人工地貌是人类造貌营力在自然地理背景下与自然营力协同作用塑造的具有人文特征的地貌体。文章从人工地貌学的提出、人工地貌营力与地貌分类、人工地貌变迁、人工地貌演化的影响机制、人工地貌的地图表达、人工地貌的环境影响等方面综述了人工地貌学的主要研究进展。并展望了人工地貌学的未来发展方向,指出未来人工地貌学的研究需加强人工地貌学学科体系建设、人工地貌的物质构成与形态特征、人工地貌空间扩张过程及其发育规律、人工地貌的区域差异及累积地貌环境效应、人工地貌环境管理及国际比较等研究。 |

| [145] | 近年来,在来自国民经济建设巨大需求的推动下,我国地貌与第四纪学服务于国民经济建设,取得了长足的进展。本文对近年来(主要为2006-2008年间)我国在地貌与第四纪方面所取得的主要进展进行了综述,包括构造地貌、流水地貌、风沙地貌、冰川地貌、河口与海岸地貌和第四纪环境演变方面的进展。同时,还指出了学科发展中存在的问题。文中对未来发展进行了展望,提出了推动学科发展的若干建议:(1)加强地貌学基本理论研究;(2)加强应用地貌研究,更好地为国家建设的重大需求服务;(3)加强地貌学的实验研究;(4)加强人才队伍建设。 . 近年来,在来自国民经济建设巨大需求的推动下,我国地貌与第四纪学服务于国民经济建设,取得了长足的进展。本文对近年来(主要为2006-2008年间)我国在地貌与第四纪方面所取得的主要进展进行了综述,包括构造地貌、流水地貌、风沙地貌、冰川地貌、河口与海岸地貌和第四纪环境演变方面的进展。同时,还指出了学科发展中存在的问题。文中对未来发展进行了展望,提出了推动学科发展的若干建议:(1)加强地貌学基本理论研究;(2)加强应用地貌研究,更好地为国家建设的重大需求服务;(3)加强地貌学的实验研究;(4)加强人才队伍建设。 |

| [146] | <p>地貌学是现代地理科学的一个重要分支学科。本文对中国科学院地理科学与资源研究所建所以来在地貌研究领域的主要研究成果进行了综述,包括河流地貌、黄土高原与坡地地貌、青藏高原及南极地貌与第四纪、喀斯特与旅游地貌、地貌实验与模拟、地貌制图共六个方面,对地理资源所地貌研究团队目前的研究方向进行了介绍,并就提高地理资源所地貌研究在学科发展和服务国家建设中的作用提出了建议。</p> . <p>地貌学是现代地理科学的一个重要分支学科。本文对中国科学院地理科学与资源研究所建所以来在地貌研究领域的主要研究成果进行了综述,包括河流地貌、黄土高原与坡地地貌、青藏高原及南极地貌与第四纪、喀斯特与旅游地貌、地貌实验与模拟、地貌制图共六个方面,对地理资源所地貌研究团队目前的研究方向进行了介绍,并就提高地理资源所地貌研究在学科发展和服务国家建设中的作用提出了建议。</p> |