图1 木星(左图)与HD 209458b(右图)大小对比 (图片来源:Wikipedia)

凌星光谱观测是探测系外行星大气的重要手段。当系外行星围绕其母星运行至朝向地球的一面时,称为凌星现象。在凌星期间,恒星的光先穿过行星大气再传播到地球。其间,行星的大气成分会对恒星的光进行吸收,从而在特定的波长处留下吸收特征,形成吸收线,通过这些特定波长处的吸收特征就可以识别行星大气的化学成分。

GIANO-B是在西班牙拉帕尔马(La Palma)的3.58米伽利略国家望远镜上安装的高分辨率近红外光谱仪,2017年10月开始向学界提供科学观测数据。GIANO-B单次曝光能够获得近红外0.9-2.45μm光谱范围内的高分辨率光谱,光谱分辨率R =50000,如此宽的波段范围和高光谱分辨率对探测多种分子类型非常关键,因为不同分子的不透明度随波长变化很大。Giacobbe et al. (2021)利用GIANO-B光谱仪对热木星HD 209458b进行了4次凌星观测(2018年7月7日, 2018年8月29日,2019年8月27日和2019年9月3日),通过对这4次凌星观测的光谱数据的细致分析,首次在热木星HD 209458b大气中同时探测到六种分子:H2O, HCN, C2H2, CO, NH3和 CH4。

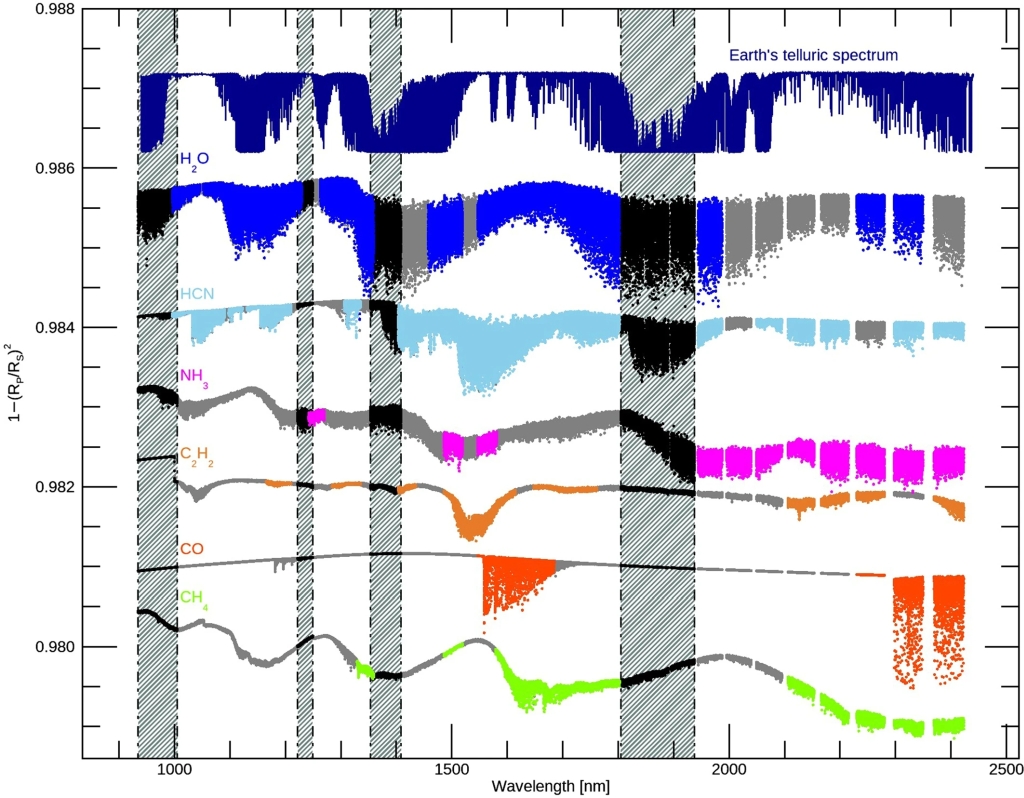

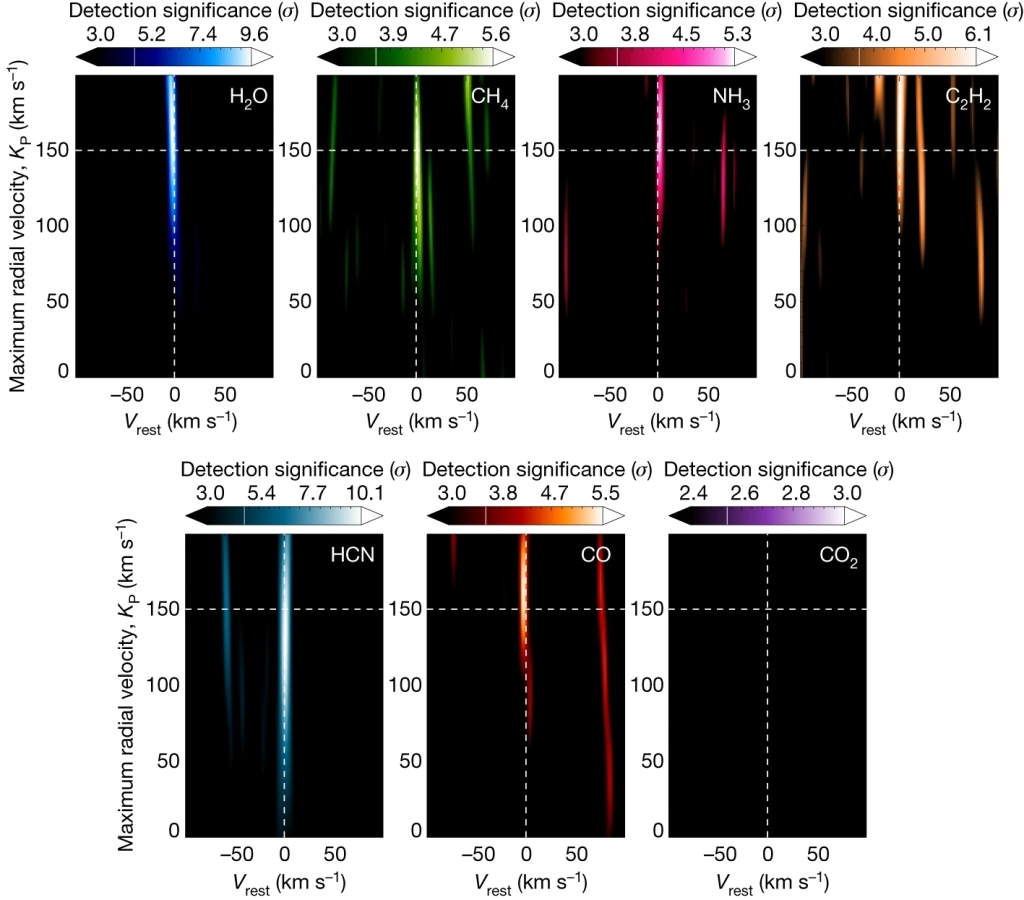

地面望远镜观测到的凌星事件的光谱中,除了系外行星大气的吸收产生的吸收线之外,还叠加了恒星光球的吸收线和地球大气吸收线。在整个凌星观测过程中,由于系外行星的运动会使得其大气的吸收线信号有多普勒频移(HD 209458b在凌始时的多普勒速度~-16 km/s,凌终的多普勒速度~16 km/s),而恒星光球和地球大气吸收线是接近静止的,因此可以通过主成分分析方法有效地过滤掉光球吸收线和地球吸收线,从而只保留下系外行星大气的吸收线信号。但系外行星的信号相对于噪声来说太弱(信噪比<<1),无法直接识别出来。幸运的是GIANO-B的谱段中包含了几千条强的分子线,因此可以通过合并它们的信号来尝试探测行星信号。意大利图灵天文台Paolo Giacobbe博士根据GIANO-B每个夜晚的观测,对每一个分子、每一级谱段、每次曝光把观测到的热木星光谱与凌星模型光谱做互相关。用来做互相关的光谱(如图2彩色部分)通常是选择包含行星光谱中最强谱线的波段,并且受地球大气吸收影响比较小。凌星模型光谱是基于GENESIS模型在假设等温大气和热木星的七种主要化学成分(H2O, HCN, C2H2, CO, NH3, CO2和CH4)等体积混合比的条件下计算出来的凌星光谱与GIANO-B仪器轮廓卷积之后的光谱。之后把不同级光谱的互相关函数叠加,但此时仍旧探测不到有效信号,作者又进一步将同一次或多次凌星观测的所有光谱的互相关函数叠加(在叠加前所有光谱都需要校正到恒星的静止坐标系,以消除热木星运动引起的吸收线位置变化),才得以从中分辨出HD 209458b行星大气的信号。为了计算探测到的信号的显著水平,作者对所有分子种类的两组互相关值——行星静止坐标系中小于3 km/s的互相关值(探测到的信号)和大于25 km/s(背景噪声)的互相关值——的分布做T检验。零假设是两个样本具有相同的均值,检验在一定的显著性水平上拒绝了该假设,该水平即检测信号的显著性(如图3所示)。H2O和HCN的信号较强,具有最好的检测显著性,可以分别在四次凌星观测中探测到;其他四种分子(C2H2, CO, NH3, CH4)的信号相对较弱,只有当多次凌星观测叠加时,才能被明确地检测到,检测显著性总是随着叠加凌星观测次数的增加而增加。

图2 地球光谱和H2O, HCN, NH3, C2H2, CO, CH4的理论透射光谱(Giacobbe et al., 2021)。彩色区域标示用来做互相关的光谱,灰色区域标示由于光谱校准和/或波长校准程序失败而被排除

图3 HD 209458b大气分子探测的显著性(Giacobbe et al., 2021)

Giacobbe et al. (2021) 基于对HD 209458b的四次凌星观测,首次同时探测到其大气中的六种分子:水(H2O),一氧化碳(CO),氰化氢(HCN),甲烷(CH4),氨(NH3)和乙炔(C2H2),均具有较高的检测显著性。在此之前还从未在一颗系外行星上同时探测到如此多的分子,这为我们更精细地约束系外行星化学成分提供了可能性。

基于所探测到的六种化学成分的约束,通过对热平衡和非热平衡、有无气溶胶、不同金属丰度和不同碳氧比相互组合的不同大气模型的测试,发现HD 209458b大气是热化学平衡的、含有气溶胶、金属丰度约为太阳的0.1-10倍、碳氧比接近或大于1(高于太阳值,0.55)。根据现有基于大气化学的行星形成和迁移模型,表明HD 209458b形成于远离其目前位置的地方,并随后向内迁移。根据这一结果,其他热木星也可能存在的更丰富的化学成分,这将对热木星具有类太阳和富氧成分的假说受到挑战。

主要参考文献

Giacobbe P, Brogi M, Gandhi S, et al. Five carbon-and nitrogen-bearing species in a hot giant planet’s atmosphere[J]. Nature, 2021, 592(7853): 205-208.(原文链接)

(撰稿:林红磊,闫丽梅,范开,赵勇/地星室)