,*, 黄俊宝, 叶春, 舒时富, 孙滨峰, 陈立才, 王康军, 曹中盛江西省农业科学院农业工程研究所/江西省智能农机装备工程研究中心/江西省农业信息化工程技术研究中心, 江西南昌 330200

,*, 黄俊宝, 叶春, 舒时富, 孙滨峰, 陈立才, 王康军, 曹中盛江西省农业科学院农业工程研究所/江西省智能农机装备工程研究中心/江西省农业信息化工程技术研究中心, 江西南昌 330200Plant type and canopy light interception characteristics in double cropping rice canopy under different nitrogen rates

LI Yan-Da ,*, HUANG Jun-Bao, YE Chun, SHU Shi-Fu, SUN Bin-Feng, CHEN Li-Cai, WANG Kang-Jun, CAO Zhong-ShengInstitute of Agricultural Engineering, Jiangxi Academy of Agricultural Sciences/Jiangxi Province Engineering Research Center of Intelligent Agricultural Machinery Equipment/Jiangxi Province Engineering Research Center of Information Technology in Agriculture, Nanchang 330200, Jiangxi, China

,*, HUANG Jun-Bao, YE Chun, SHU Shi-Fu, SUN Bin-Feng, CHEN Li-Cai, WANG Kang-Jun, CAO Zhong-ShengInstitute of Agricultural Engineering, Jiangxi Academy of Agricultural Sciences/Jiangxi Province Engineering Research Center of Intelligent Agricultural Machinery Equipment/Jiangxi Province Engineering Research Center of Information Technology in Agriculture, Nanchang 330200, Jiangxi, China通讯作者:

收稿日期:2019-01-15接受日期:2019-04-15网络出版日期:2019-05-10

| 基金资助: |

Received:2019-01-15Accepted:2019-04-15Online:2019-05-10

| Fund supported: |

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (2451KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

李艳大, 黄俊宝, 叶春, 舒时富, 孙滨峰, 陈立才, 王康军, 曹中盛. 不同氮素水平下双季稻株型与冠层内光截获特征研究[J]. 作物学报, 2019, 45(9): 1375-1385. doi:10.3724/SP.J.1006.2019.92005

LI Yan-Da, HUANG Jun-Bao, YE Chun, SHU Shi-Fu, SUN Bin-Feng, CHEN Li-Cai, WANG Kang-Jun, CAO Zhong-Sheng.

水稻是中国种植面积最大的粮食作物之一, 其中长江流域的双季稻生产对保障国家粮食安全与社会稳定具有重要作用[1]。随着人口数量的增长及耕地面积的持续减少, 不断提高水稻单位面积产量, 保证稻米总量平衡仍然是水稻生产的主攻方向[2,3]。水稻单产水平在经历了矮化育种和杂种优势利用两次大的飞跃后已有很长一段时间基本稳定而有待突破。针对这一问题, 国内外许多****提出了通过理想株型与杂种优势利用相结合的超高产株型改良来进一步提高水稻单位面积的产量, 水稻株型对高产和稳产的重要性受到育种和栽培学家的重点关注[4,5,6]。不同株型导致水稻冠层结构的变化, 引起冠层内光截获的不同, 改变了冠层内光能的分布与利用, 直接影响水稻生长发育和产量形成[7]。因此, 探明基因型和栽培措施等因素对水稻株型结构及其对冠层内光截获的影响, 对更加准确模拟不同条件下的水稻冠层内光分布及光合生产力具有重要意义[8,9,10]。自20世纪50年代以来, 国内外许多****在作物株型结构和冠层内光分布的动态变化规律上开展了大量研究, 指出通过调控栽培措施可构建合理的作物株型结构[11,12,13], 改善冠层光合有效辐射传输, 增加冠层光能截获量, 进而提高作物的光能利用率和产量[14,15,16,17,18,19]。但以往研究大多在单个生育期采用点状光合有效辐射计观测, 其时空范围和精度有限, 缺乏不同生育期的观测比较[20,21,22,23,24], 且有关不同施氮水平下双季稻株型结构、不同生育期冠层内光合有效辐射截获时空变化规律及相互关系的研究尚未见报道。本文选用4个不同株型早、晚稻品种, 于孕穗期和抽穗后12 d采用SunScan冠层分析仪, 系统观测和分析不同施氮水平下植株形态和冠层内光合有效辐射截获的时空分布特征及其相互关系, 以期为江西双季稻高产栽培及理想株型的优化设计奠定理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验设计

于2016年和2017年在江西省新干县进行不同早、晚稻株型品种和不同施氮水平的田间小区试验。试验点2017年耕作层土壤含有机质25.61 g kg-1、全氮1.82 g kg-1、碱解氮136.55 mg kg-1、速效磷15.56 mg kg-1、速效钾92.60 mg kg-1。采用裂区设计, 主区为品种, 副区为氮肥。早、晚稻均设2个品种和4个施氮水平, 重复3次, 株行距为14 cm × 24 cm, 每穴栽3株苗, 南北行向, 小区之间以埂相隔, 埂上覆膜, 独立排灌, 小区面积60 m2。早稻4个施氮水平分别为纯氮0(N0)、75(N1)、150(N2)和225(N3) kg hm-2, 供试早稻品种为中嘉早17 (C1, 紧凑型)和潭两优83 (C2, 松散型), 3月27日播种, 4月25日移栽, 7月18日收获。晚稻4个施氮水平分别为纯氮0(N0)、90(N1)、180(N2)和270(N3) kg hm-2, 供试晚稻品种为天优华占(C3, 紧凑型)和岳优9113 (C4, 松散型), 7月2日播种, 7月31日移栽, 10月30日收获。早、晚稻磷、钾肥用量各小区相同, 磷肥用钙镁磷肥, 用量(P2O5)为75 kg hm-2; 钾肥用氯化钾, 用量(K2O)为150 kg hm-2, 氮肥用尿素, 其中磷肥全部做基肥, 钾肥和氮肥分3 次施用(基肥40%, 分蘖肥30%, 穗肥30%)。其他管理措施同当地高产栽培。1.2 测定项目与方法

1.2.1 植株形态测定 于早、晚稻孕穗期和抽穗后12 d在每个小区通过连续测定30株植株的茎蘖数取平均值, 选取平均大小的代表性植株4株在田间实地测定株高、主茎倒一、二、三叶的叶长、叶基角和穗长。1.2.2 叶面积指数测定 在每个小区选取平均大小的代表性植株4株带回实验室, 采用分层切割法, 自地面向上每15 cm为一层, 最上层不足15 cm的并入下一层, 同一层的叶片归集到一起, 烘干48 h至恒重后称量, 采用比叶重法计算每层叶面积, 进而得到分层叶面积指数(leaf area index, LAI)和累积LAI。

1.2.3 冠层内光合有效辐射测定及其截获率计算 与植株形态测定同步, 在典型晴天的9:00、11:00、13:00和15:00利用SunScan冠层分析仪(Delta公司, 英国)测定冠层内光合有效辐射(photosynthe- tically active radiation, PAR)的分布。沿南北行向1 m, SunScan探测杆长1 m, 其上均匀分布有64个传感器可采集瞬时PAR量子通量读数, 称为一个记录; 在东西向24 cm行间内, 在靠近东侧早、晚稻行, 距东侧早、晚稻行6 cm、12 cm、18 cm和靠近西侧早、晚稻行共5个位置上各采集一个记录, 分别记为R1、R2、R3、R4和R5, 统称为一个水平采样; 垂直方向从地面到冠层顶部共测定7个高度, 分别为距地面3 cm、15 cm、30 cm、45 cm、60 cm、75 cm和冠层顶部(冠层上方15 cm), 分别记为H1、H2、H3、H4、H5、H6和H7, 每个高度上各测定一个水平采样。

第i冠层高度的光合有效辐射截获率:

式中, PARi为第i冠层高度的光合有效辐射(μmol m-2 s-1); PARTC为冠层顶部的光合有效辐射(μmol m-2 s-1)。

1.2.4 气象资料 每日最低气温、最高气温和日照时数等气象数据由新干县气象局提供。早、晚稻孕穗期和抽穗后12 d的气象数据见表1。

Table 1

表1

表1不同年份、生育期的早、晚稻气象数据

Table 1

| 作物 Crop | 年份 Year | 生育期 Development stages | 最低气温 Minimum temperature (°C) | 最高气温 Maximum temperature (°C) | 日照时数 Sunshine hours (h) | 降水量 Precipitation (mm) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 早稻 Early rice | 2016 | 孕穗期 Booting stage | 26.3 | 32.5 | 11.2 | 0 |

| 抽穗后12 d 12 d after heading | 25.0 | 34.6 | 11.0 | 0 | ||

| 2017 | 孕穗期 Booting stage | 23.4 | 31.4 | 10.6 | 0 | |

| 抽穗后12 d 12 d after heading | 27.7 | 36.8 | 11.2 | 0 | ||

| 晚稻 Late rice | 2016 | 孕穗期 Booting stage | 24.5 | 36.8 | 10.4 | 0 |

| 抽穗后12 d 12 d after heading | 21.6 | 30.2 | 9.4 | 0 | ||

| 2017 | 孕穗期 Booting stage | 24.4 | 34.8 | 10.7 | 0 | |

| 抽穗后12 d 12 d after heading | 22.1 | 30.5 | 10.1 | 0 |

新窗口打开|下载CSV

1.2.5 数据处理与分析 在Microsoft Excel 2010中进行数据整理, 采用SAS 8.0 中的PROC ANOVA进行方差分析, 用LSD法进行多重比较; 采用CurveExpert进行曲线拟合分析; 采用Surfer 8.0中的Kriging 法进行插值分析, 并绘制三维表面图。由于2016年与2017年的试验结果趋势一致, 因此, 除图3和图4外(图3和图4为2017年的测定结果), 文中数据均为两年的平均值。

2 结果与分析

2.1 早、晚稻植株形态特征

由表2可以看出, 施氮水平对早、晚稻株高、叶长、叶基角和穗长均有显著影响。不同生育期4个供试品种的株高均随施氮水平的增加而增大, 如抽穗后12 d中嘉早17 (C1) N3的株高达93.3 cm, 而N0仅为83.3 cm, 相差10 cm; 天优华占(C3) N3与N0处理的株高相差6.4 cm。不同生育期4个供试品种倒一、二、三叶的叶长和叶基角均表现为随施氮水平的增加而增大, 说明增施氮肥使早、晚稻植株生长旺盛, 进而造成叶长和叶基角增大。穗长也随施氮水平的增加而增大, 如抽穗后12 d中嘉早17 (C1) N0、N1、N2和N3的穗长分别为17.7、19.0、19.7和20.5 cm。不同生育期早稻品种中嘉早17 (C1)倒一、二、三叶的叶长和叶基角均小于潭两优83 (C2), 晚稻品种天优华占(C3)倒一、二、三叶的叶长和叶基角均小于岳优9113 (C4), 说明中嘉早17和天优华占品种株型更为紧凑和直立。Table 2

表2

表2不同生育期、品种、施氮水平下的早、晚稻植株形态特征

Table 2

|

新窗口打开|下载CSV

2.2 早、晚稻分层LAI分布特征

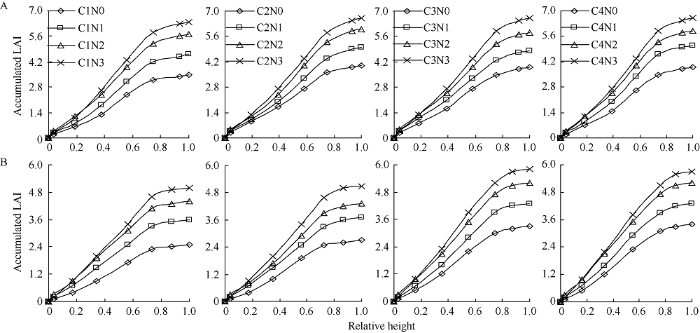

不同生育期和不同冠层高度上的分层LAI的差异一定程度上反映了早、晚稻LAI的时空分布动态特征。由图1可以看出, 4个供试早、晚稻品种孕穗期不同冠层高度的分层LAI大于抽穗后12 d, 如孕穗期中嘉早17 (C1) N3处理H1至H6冠层高度的分层LAI分别为0.3、0.8、1.5、1.7、1.5和0.6, 而抽穗后12 d N3处理H1至H6冠层高度的分层LAI分别为0.2、0.7、1.1、1.4、1.2和0.4。4个供试早、晚稻品种不同生育期各冠层高度的分层LAI呈中部大于上部和下部的分布特征, 最大分层LAI出现在约0.58相对高度处, 如孕穗期潭两优83 (C2) N3处理H1至H6冠层高度的分层LAI分别为0.4、0.9、1.4、1.7、1.4和0.8。冠层上中部分层LAI随着施氮水平的增加而增大, N3处理显著高于N2、N1和N0处理, 而冠层下部分层LAI以N2处理较高, 说明施氮量过高或过低均会加快冠层下部叶片早衰。不同生育期晚稻品种天优华占(C3)和岳优9113 (C4)冠层中部的分层LAI均大于早稻品种中嘉早17 (C1)和潭两优83 (C2), 而冠层上下部的分层LAI早、晚稻品种间差异不大。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1不同生育期、品种、施氮水平下的早、晚稻分层叶面积指数分布

A和B分别表示孕穗期和抽穗后12 d。缩写同

Fig. 1Distribution of layer LAI in early and late rice under different development stages, cultivars, and nitrogen rates

A and B represent booting stage and 12 d after heading, respectively. Abbreviations are the same as those given in

2.3 早、晚稻向上累积LAI分布特征

由图2可以看出, 4个供试早、晚稻品种孕穗期相同冠层高度的向上累积LAI大于抽穗后12 d, 如孕穗期潭两优83 (C2) N3处理H5冠层高度的向上累积LAI为5.8, 而抽穗后12 d仅为4.6, 两者相差1.2。4个供试早、晚稻品种不同生育期的冠层上中部向上累积LAI随施氮水平的增加而增大, N3处理显著高于N2、N1和N0处理。不同生育期晚稻品种天优华占(C3)和岳优9113 (C4)冠层上中部的向上累积LAI均大于早稻品种中嘉早17 (C1)和潭两优83 (C2), 而冠层下部的向上累积LAI早、晚稻品种间差异不大。不同生育期向上累积LAI随相对高度呈S型曲线分布, 可用Logistic方程y = a/(1+be-cx)定量描述(其中, y为累积LAI; a为理论最大累积LAI; b和c为方程系数; x为相对高度), 其具体的方程拟合参数见表3。由表3可以看出, 4个供试早、晚稻品种不同生育期向上累积LAI的拟合方程的决定系数R2均大于0.99, 说明Logistic方程可很好地描述向上累积LAI随相对高度的动态变化规律。由早、晚稻各处理模拟方程的关键参数值可知, 参数a在孕穗期和抽穗后12 d均表现为随施氮水平的增加而增大, 如孕穗期中嘉早17 (C1)的参数a值N0至N3处理分别为3.56、4.71、5.84和6.54。参数b值在同一品种的施氮水平间差异较大, 如孕穗期中嘉早17 (C1)的参数b值在N0至N3间介于15.94~22.28。参数c值在同一品种的施氮水平间差异较小, 如孕穗期中嘉早17 (C1)的参数c值在N0至N3间介于6.37~6.91。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2不同生育期、品种、施氮水平下的早、晚稻向上累积叶面积指数分布

A和B分别表示孕穗期和抽穗后12 d。缩写同

Fig. 2Distribution of upward accumulated LAI in early and late rice under different development stages, cultivars, and nitrogen rates

A and B represent booting stage and 12 d after heading, respectively. Abbreviations are the same as those given in

Table 3

表3

表3不同生育期、品种、施氮水平下的早、晚稻向上累积叶面积指数分布的拟合方程

Table 3

| 处理 Treatment | 孕穗期 Booting stage | 抽穗后12 d 12 d after heading | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| a | b | c | R2 | a | b | c | R2 | ||

| C1N0 | 3.56 | 22.28 | 6.91 | 0.9977 | 2.54 | 22.70 | 7.10 | 0.9954 | |

| C1N1 | 4.71 | 19.78 | 6.64 | 0.9972 | 3.67 | 15.25 | 6.53 | 0.9938 | |

| C1N2 | 5.84 | 15.94 | 6.37 | 0.9954 | 4.50 | 14.32 | 6.53 | 0.9931 | |

| C1N3 | 6.54 | 19.88 | 6.69 | 0.9967 | 5.14 | 17.10 | 6.59 | 0.9938 | |

| C2N0 | 4.16 | 14.77 | 5.90 | 0.9935 | 2.74 | 23.49 | 7.28 | 0.9975 | |

| C2N1 | 5.24 | 16.11 | 5.83 | 0.9954 | 3.77 | 17.77 | 6.62 | 0.9931 | |

| C2N2 | 6.29 | 16.17 | 5.87 | 0.9955 | 4.45 | 16.00 | 6.30 | 0.9950 | |

| C2N3 | 6.88 | 16.93 | 6.00 | 0.9956 | 5.27 | 17.77 | 6.47 | 0.9946 | |

| C3N0 | 4.03 | 16.60 | 6.15 | 0.9957 | 3.37 | 21.59 | 6.89 | 0.9968 | |

| C3N1 | 4.99 | 14.01 | 5.88 | 0.9937 | 4.44 | 18.80 | 6.50 | 0.9960 | |

| C3N2 | 6.08 | 14.14 | 5.77 | 0.9935 | 5.35 | 15.40 | 6.32 | 0.9945 | |

| C3N3 | 6.89 | 17.37 | 6.07 | 0.9955 | 5.94 | 17.69 | 6.59 | 0.9950 | |

| C4N0 | 4.05 | 20.27 | 6.35 | 0.9959 | 3.44 | 21.06 | 6.96 | 0.9968 | |

| C4N1 | 5.31 | 19.81 | 6.32 | 0.9960 | 4.38 | 17.78 | 6.63 | 0.9960 | |

| C4N2 | 6.14 | 16.11 | 6.07 | 0.9945 | 5.32 | 14.42 | 6.29 | 0.9934 | |

| C4N3 | 6.86 | 18.94 | 6.28 | 0.9954 | 5.82 | 16.45 | 6.45 | 0.9937 | |

新窗口打开|下载CSV

2.4 早、晚稻冠层内PAR截获率与向下累积LAI的关系

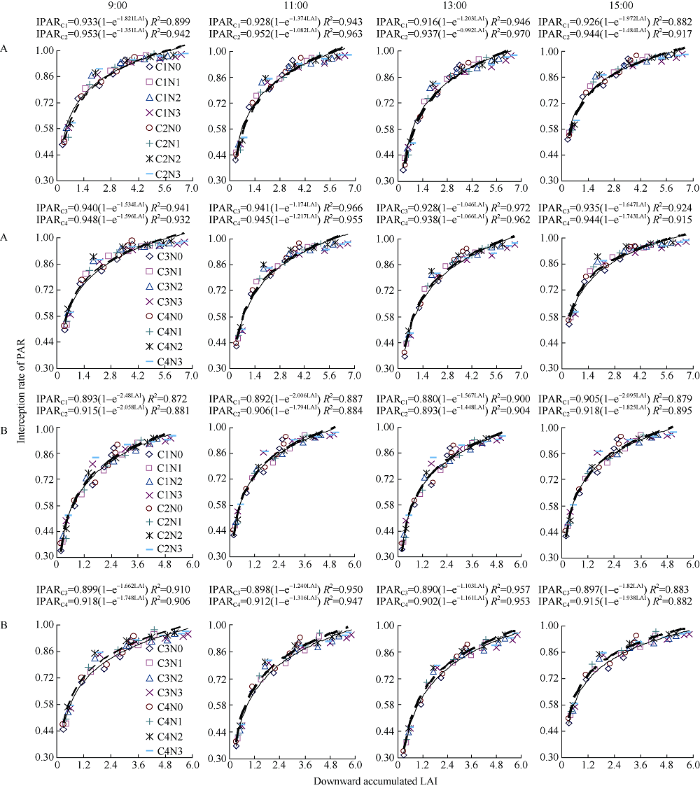

将4个供试早、晚稻品种相同冠层高度上5个不同行间位置的PAR截获率(IPAR)取平均值得到该冠层高度上的IPAR。由图3可知, 4个供试早、晚稻品种孕穗期不同时刻相同冠层高度的IPAR大于抽穗后12 d, 如孕穗期潭两优83 (C2) 9:00 N1处理H6冠层高度的IPAR为0.53, 而抽穗后12 d仅为0.49, 两者相差0.04, 主要原因是随生育进程, 抽穗后12 d群体LAI迅速下降, 冠层内IPAR递减。4个供试早、晚稻品种不同生育期不同时刻相同冠层高度的IPAR随施氮水平的增加而增大, 且存在明显的日变化, 均表现为正午前后较小、早晚较大。不同株型品种相比, 中嘉早17 (C1)和天优华占(C3)因叶长和叶基角均较小、株型紧凑, 不同时刻的IPAR分别低于松散型品种潭两优83 (C2)和岳优9113 (C4), 说明植株形态对冠层内IPAR具有明显的影响, 株型紧凑的品种, 冠层IPAR低。冠层IPAR随向下累积LAI的增加在不同生育期、品种和施氮水平间呈相似的递增趋势, 可用方程IPAR = a (1-e-b×LAI)定量描述(其中, IPAR为PAR截获率; α和b为方程系数; LAI为累积叶面积指数), 其拟合方程的决定系数R2均大于0.88, 说明该方程可很好地描述早、晚稻各冠层高度IPAR随向下累积LAI的动态变化规律。由不同时刻模拟方程的关键参数值可知, 参数a在不同生育期、品种和时刻间差异较小, 介于0.880~ 0.953, 而参数b差异较大, 介于0.992~2.480。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3不同生育期、品种、时刻、施氮水平下的早、晚稻冠层内PAR截获率与向下累积叶面积指数的关系

IPAR表示PAR截获率, A和B分别表示孕穗期和抽穗后12 d, 缩写同

Fig. 3Relationship between interception rate of PAR and downward accumulated LAI in early and late rice canopy under different development stages, cultivars, times, and nitrogen rates

IPAR represents interception rate of PAR. A and B represent booting stage and 12 d after heading, respectively. Abbreviations are the same as those given in

2.5 早、晚稻冠层内PAR截获率的三维空间分布特征

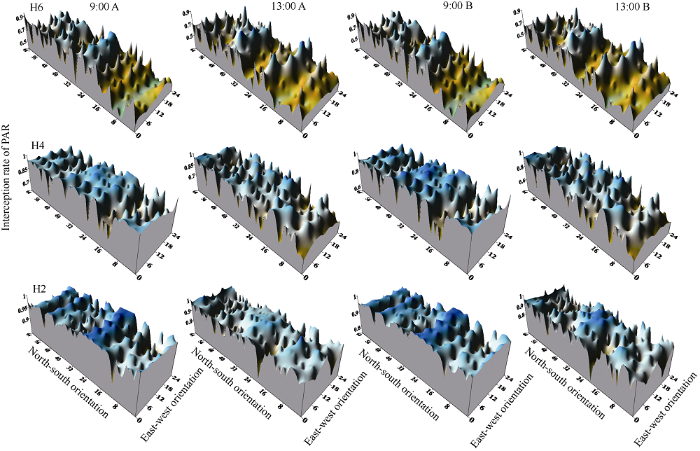

对4个供试早、晚稻品种各冠层高度水平采样上的PAR截获率点值进行插值分析, 得到PAR截获率(IPAR)的三维空间分布图(图4)。由于4个供试早、晚稻品种在不同生育期、时刻和施氮水平下各冠层高度上IPAR的三维空间分布变化趋势相似, 因此这里仅给出早稻品种中嘉早17孕穗期和抽穗后12 d N2处理9:00和13:00的数据。由图4可以看出, 不同冠层高度上IPAR三维空间分布的峰谷变化可以直观显示出IPAR在冠层不同行向和行间位置上的分布、过渡和演变过程, 同一冠层高度水平面上的IPAR呈不均匀的多峰分布。中嘉早17孕穗期9:00和13:00相同冠层高度的IPAR均大于抽穗后12 d, 如孕穗期9:00 H4冠层高度水平面上主要为IPAR大于0.90的光斑, 而抽穗后12 d主要为IPAR大于0.85的光斑。不同生育期相同时刻的IPAR随着冠层高度的降低而迅速增加, H2冠层高度的IPAR显著高于H4和H6冠层高度, 且变化较平缓。随着太阳高度角的升高, 相同冠层高度水平面上13:00的IPAR比9:00明显减少。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4不同生育期、时刻、冠层高度下的中嘉早17 N2处理冠层内光合有效辐射截获率的三维空间分布

H2、H4和H6分别表示距地面15 cm、45 cm和75 cm的冠层高度, A和B分别表示孕穗期和抽穗后12 d。

Fig. 4Three dimensional spatial distribution for interception rate of photosynthetically active radiation (PAR) at N2 treatment of Zhongjiazao 17 under different development stages, times and canopy heights

H2, H4, and H6 represent 15 cm, 45 cm, and 75 cm of canopy height from the ground, respectively. A and B represent booting stage and 12 d after heading, respectively.

3 讨论

作物冠层光截获能力和光分布特征直接影响其光合作用与产量形成, 而高光效的株型是作物产量形成的基础[17,19,23]。理想株型是实现水稻超高产育种与栽培的追求目标[5,25], 株型是反映水稻冠层结构与群体光合能力的综合性状, 受品种和施氮量等因子的影响, 其优劣对水稻高产稳产起着重要作用[26,27]。本研究表明, 早、晚稻株高、叶长、叶基角和穗长等株型指标均随施氮水平的增加而增大。株型紧凑、叶长和叶基角较小的早、晚稻品种其冠层PAR截获率较小。LAI的时空分布直接影响冠层内PAR的分布与截获状况[22,23]。本研究表明, 早、晚稻不同冠层高度分层LAI的时空分布表现为孕穗期大于抽穗后12 d, 且呈冠层中部大于上部和下部的分布特征, 最大分层LAI出现在约0.58相对高度处, 这与前人[28]在小麦上的研究结论相似。因此, 通过调控和培育冠层叶面积垂直分布接近上下对称, 最大分层LAI处于0.58相对高度左右, 有利于光向冠层下部透射和中下部叶片截获较多光能, 有效改善冠层辐射传输, 进而提高早、晚稻冠层光能利用效率。本研究表明, 早、晚稻不同生育期冠层上中部分层LAI和向上累积LAI随施氮水平的增加而增大, 而冠层下部分层LAI以N2处理较高。说明施氮量过高将导致早、晚稻群体密闭, 通风透光不良, 群体光合生产率下降; 施氮量过低将导致早、晚稻分层LAI、向上累积LAI和冠层PAR截获率降低, 浪费光能资源。因此, 在早、晚稻生产管理中, 科学施用氮肥对定向调控和培育高光效的冠层结构至关重要。本研究显示, 早、晚稻向上累积LAI随相对高度呈S型曲线分布, 符合Logistic方程(R2 > 0.99), 对早、晚稻品种分别拟合表明, 不同处理下的理论最大累积LAI均表现为随施氮水平的增加而增大, 且孕穗期大于抽穗后12 d。本研究还表明, 早、晚稻一天中不同时刻各冠层高度上的PAR截获率(IPAR)表现为孕穗期大于抽穗后12 d, 随施氮水平的增加而增大, 其日变化表现为正午前后IPAR较小, 早晚IPAR较大; 株型紧凑的早、晚稻品种, 冠层IPAR低; 一天中不同时刻各冠层高度上的IPAR与向下累积LAI之间的关系可用指数方程IPAR = a×(1-e-b×LAI)定量描述(R2>0.88), 这与前人[29]在玉米上的研究结论相似。

水稻冠层PAR截获与分布特征主要受品种、栽培管理措施和气象因素等影响[13,15,30]。本研究表明, 早、晚稻各冠层高度上的IPAR在不同生育期和不同时刻下呈多峰分布, IPAR的三维空间分布图较前人[13,15-16,26]研究能更加直观和准确地显示出IPAR在不同冠层高度、不同行向和不同行间位置上的截获与分布特征。前人对作物冠层PAR 截获与分布的观测研究通常采用单点[20,26,28]或单一生育期观测[21,22,23,24], 其观测的时间与空间范围有限, 难以准确反映冠层PAR 截获与分布特征。本研究中, 早、晚稻不同生育期和不同时刻各冠层高度上的IPAR值为均匀分布的320个传感器同步采集的IPAR平均值, 有效克服了前人采用单点或单一生育期观测带来的误差。同时, 从不同冠层高度上的IPAR三维空间分布图可知, 同一冠层高度上的IPAR呈不均匀的多峰分布, 前人[23,31]在进行作物冠层内光分布及光合作用模拟分析时, 一般假设同一冠层高度上的PAR光强是均匀分布的, 而本研究结果可为更加准确模拟分析水稻冠层内的PAR三维空间分布提供数据支撑。当然, 本研究中不同处理PAR的观测不完全同步, 观测期间难免会因瞬时天气变化导致入射PAR的观测结果稍有误差, 为此, 本研究采取相对值(截获率)加以克服。另外, 本研究未考虑早、晚稻冠层PAR反射对冠层PAR截获的影响, 这有待今后进一步研究。

4 结论

早、晚稻株高、穗长、叶长、叶基角、冠层上中部分层LAI、向上累积LAI和冠层IPAR均随施氮水平的增加而增大, 分层LAI、向上累积LAI和冠层IPAR均表现为孕穗期大于抽穗后12 d; 冠层中部分层LAI大于上部和下部, 最大分层LAI出现在0.58相对高度处; 向上累积LAI随相对高度呈S型曲线分布; 株型紧凑的早、晚稻品种, 冠层IPAR低; 冠层IPAR与向下累积LAI之间的关系可用方程IPAR=a (1-e-b×LAI)定量描述; 冠层上中部水平面上的IPAR较低, 光斑变化大, 冠层下部水平面上的IPAR较高, 光斑变化平缓, 同一冠层高度水平面上的IPAR呈不均匀分布。参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

DOI:10.11849/zrzyxb.2002.01.016Magsci [本文引用: 2]

论文通过对河北栾城地区夏玉米生长期内晴天和昙天冠层中PAR的观测,研究了入射PAR、玉米冠层的反射PAR、透过玉米冠层到达地表的PAR、地表的反射PAR、地表反射率、玉米冠层吸收的PAR(APAR)、玉米冠层的反射率及地表反射率的日变化情况;根据冠层中各PAR分量计算出一天中各时刻的PAR吸收系数(FPAR)和日平均值,发现从玉米拔节期到灌浆期FPAR和叶面积指数(LAI)之间有很好的线性关系,其相关系数达0.994。

DOI:10.11849/zrzyxb.2002.01.016Magsci [本文引用: 2]

论文通过对河北栾城地区夏玉米生长期内晴天和昙天冠层中PAR的观测,研究了入射PAR、玉米冠层的反射PAR、透过玉米冠层到达地表的PAR、地表的反射PAR、地表反射率、玉米冠层吸收的PAR(APAR)、玉米冠层的反射率及地表反射率的日变化情况;根据冠层中各PAR分量计算出一天中各时刻的PAR吸收系数(FPAR)和日平均值,发现从玉米拔节期到灌浆期FPAR和叶面积指数(LAI)之间有很好的线性关系,其相关系数达0.994。

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 5]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.3321/j.issn:1000-7091.1996.01.010Magsci [本文引用: 2]

1987~1989年分别在江苏沐阳和南京卫岗进行了小麦冠层结构与光分布及产量形成关系的研究。结果表明,小麦叶面积指数、最大叶面积密度出现的高度及叶倾角影响光在冠层内的分布,消光系数的垂直分布可反映叶面积和光的空间分布状况。低产群体的最高叶面积指数小于4.0,最大叶面积密度出现部位较低,消光系数分布均匀,但漏光严重,光能利用率低;过旺群体最大叶面积指数过大,最大叶面积密度出现部位较高,消光系数呈上大、中小分布,光在冠层上部递减迅速,中下部光环境差,叶片早衰,净同化率低;高产群体叶面积及其垂直分布合理,孕穗期最大叶面积密度出现在相对高度0.60~0.65处,冠层中下部消光系数较大,上部较小,利于光向冠层深处透射,冠层50cm处透光率40%~60%,地面透光率2.5%~3.0%,净同化率较高,产量最高。

DOI:10.3321/j.issn:1000-7091.1996.01.010Magsci [本文引用: 2]

1987~1989年分别在江苏沐阳和南京卫岗进行了小麦冠层结构与光分布及产量形成关系的研究。结果表明,小麦叶面积指数、最大叶面积密度出现的高度及叶倾角影响光在冠层内的分布,消光系数的垂直分布可反映叶面积和光的空间分布状况。低产群体的最高叶面积指数小于4.0,最大叶面积密度出现部位较低,消光系数分布均匀,但漏光严重,光能利用率低;过旺群体最大叶面积指数过大,最大叶面积密度出现部位较高,消光系数呈上大、中小分布,光在冠层上部递减迅速,中下部光环境差,叶片早衰,净同化率低;高产群体叶面积及其垂直分布合理,孕穗期最大叶面积密度出现在相对高度0.60~0.65处,冠层中下部消光系数较大,上部较小,利于光向冠层深处透射,冠层50cm处透光率40%~60%,地面透光率2.5%~3.0%,净同化率较高,产量最高。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]