因此,本文针对空间有效载荷系统及数据传输的需求,将空间有效载荷的数据类型分为周期性业务、突发性业务和强时效性业务三大类,并结合一级交换结构的FC-AE-1553网络可同时传输多个任务的特点,提出了“并发交换式”FC-AE-1553网络动态带宽调度(DBA)机制。将网络带宽抽象为多个可以同时并发操作的时间轴,每一个时间轴上的带宽独立分配,各个时间轴的任务之间互不冲突,并根据业务特点实现了在一个调度周期中可并发操作的节点间数据的传输需求。相比传统的“总线式”调度机制,本文方案将系统的网络吞吐量提高了10倍以上,同时通过改变调度周期的大小将周期性业务、强时效性业务及突发性业务的最大时延控制在空间应用具体任务的要求范围内。

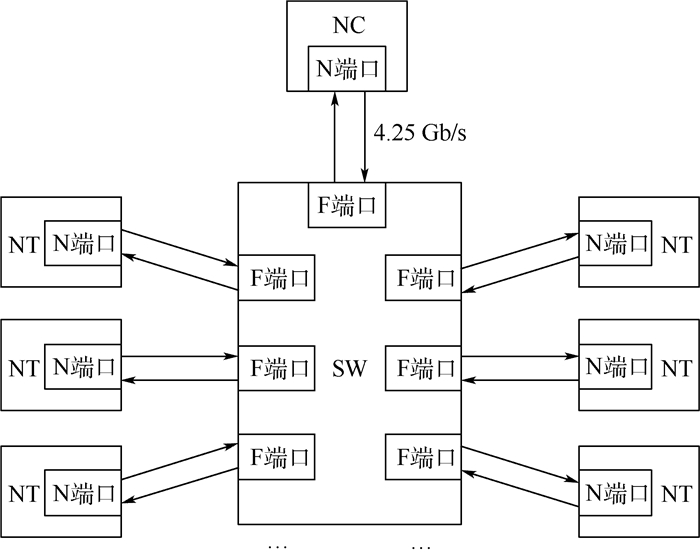

1 交换式网络架构及载荷传输需求 交换式FC-AE-1553网络主要包括节点、交换机(SW)以及连接节点和交换机之间的光纤链路三部分。其中,节点又可分为网络控制器(NC)和网络终端(NT)。交换式FC-AE-1553网络的结构组成如图 1所示。FC-AE-1553网络采用NC集中控制下的命令/响应式的确定性通信,整个网络的正常运行需要NC发送的命令帧来控制,网络中有命令帧、数据帧、状态帧3种类型的帧,保证了网络的正常运行。命令帧主要是NC对各NT的行为进行控制;数据帧主要用于NC-NT、NT-NC和NT-NT之间数据的传送;状态帧主要是NT将自己的请求信息以及当前的状态上报给NC。

|

| 图 1 交换式FC-AE-1553网络结构示意图 Fig. 1 Schematic of switching FC-AE-1553 network architecture |

| 图选项 |

因此,NC是网络中发出命令的节点,其主要功能是调度整个网络的资源,决定网络中的数据传输,网络中的每一次数据交换都是由NC发起命令帧开始;NT是网络中执行NC所发出命令的节点,其主要功能是根据NC发起的命令进行与NC或其他NT的数据交换;交换机是网络中传送数据的节点,其功能主要是将从源N端口的数据无误地传送到目的N端口,并支持基于优先级的转发。

同时,随着空间应用系统的快速发展,对电子设备间的信息交互和共享的要求越来越高,综合空间有效载荷的数据传输具有数据量大、数据类型多、传输实时性高和可靠性要求高等特点。空间有效载荷系统中的数据传输需求主要包含3类:周期性业务、突发性业务及强时效性业务[1]。周期性业务数据是指NC与NT节点之间按照一定频率传输的数据,如时间码、遥测数据和电源参数等;突发性业务数据是指设备对地遥感、科学实验或探测产生的数据量较大的数据;强时效性业务数据是指NC产生的各种突发的指令性数据。根据某型号任务有效载荷系统的要求,周期性业务一般存在于NC→NT与NT→NC方向;强时效性业务一般存在于NC→NT方向,突发性业务一般存在于NC→NT、NT→NC及NT→NT方向。

2 “并发交换式”动态调度方案 综合分析3种业务的特征,本文设计了静态和动态相结合的周期性“并发交换式”动态调度方案,即突发性业务传输采用“并发交换式”动态带宽分配,周期性业务采用静态固定带宽分配,强时效性业务采用抢占式带宽分配的方案。

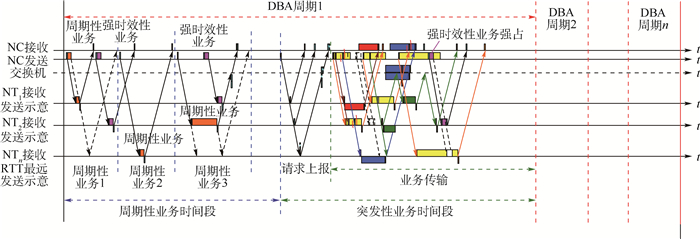

在交换式FC-AE-1553网络中,既存在多个传输请求竞争一条链路资源,又存在相对独立可并发操作的链路。为了解决交换式网络中的链路资源竞争问题,当业务共享资源时,需要对网络带宽资源进行调度,以提高网络带宽利用率。因此,本文提出了交换式FC-AE-1553网络周期性可并发的动态调度机制,具体调度机制总方案如图 2所示。

|

| 图 2 “并发交换式”动态带宽调度机制示意图 Fig. 2 Schematic of dynamic bandwidth allocation mechanism with parallel and switching |

| 图选项 |

“并发交换式”动态带宽调度机制是将FC-AE-1553网络的带宽资源抽象概括为NC的发送时间轴、NC的接收时间轴以及所有NT的接收时间轴。在多个节点向同一个节点发送业务时,在节点的接收时间轴上需要进行资源调度,即在NC和NT的接收时间轴上进行调度。当同时并行调度多个节点的接收时间轴时,各个时间轴上的调度之间并不能完全独立,如果完全独立,可能出现不合理的调度结果,即“要求1个节点同时向2个节点发送业务”。为便于实现,需对网络进行合理设定,即在一个DBA周期内,NT节点只能被服务去往一个目的节点,NC节点可以被服务去往多个目的节点。对于设备节点之间的时钟不同步,可通过安排2次业务之间的保护时隙来避免业务碰撞。

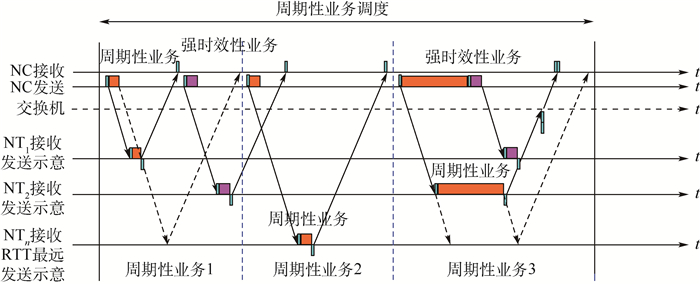

2.1 周期性业务调度机制 周期性业务是指在网络中周期性产生的一类业务,由于该类业务的这种周期性特征(需要严格的保证周期性),所以采用周期性的静态带宽分配方式。在进行网络资源的调度时,首先进行周期性业务的调度,固定地预留出时隙用于周期性业务的调度,其他类型业务不可占用该段固定时隙。周期性业务周期与DBA周期成整数倍关系,并且严格以时间驱动周期性业务。周期性业务具体的时隙安排如图 3所示。

|

| 图 3 周期性业务调度机制示意图 Fig. 3 Schematic of allocation mechanism of periodic business |

| 图选项 |

为了严格保证周期性业务的周期性,规定在同一时刻网络中只有一个周期性业务在执行,且在执行周期性业务时,强时效性业务不能打断周期性业务的发送,强时效性业务插入在2次周期性业务之间进行发送。

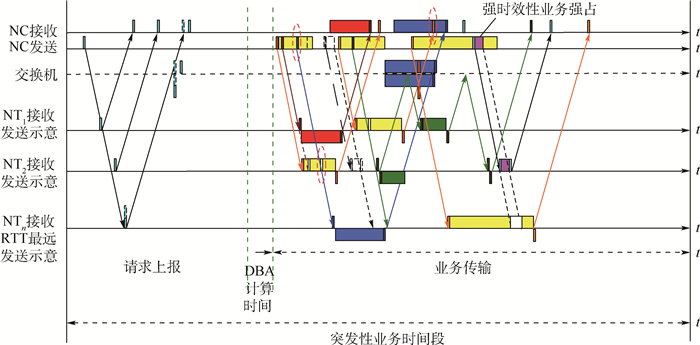

2.2 突发性业务调度机制 突发性业务采用“请求-授权”的动态带宽分配方式,其突发性业务调度机制如图 4所示。即每个DBA周期中的DBA计算都会负责安排好DBA周期时间内各时间轴的任务安排,调度顺序为:首先安排NC发送方向时间轴上的突发性业务,然后同时且相互独立安排NT1, NT2,…,NTn接收方向时间轴上的突发业务,如图 4所示。

|

| 图 4 突发性业务调度机制示意图 Fig. 4 Schematic of alloction mechanism of burst business |

| 图选项 |

在一个DBA周期收到所有突发性业务的请求后,设突发业务所占的带宽为B。将按照各个时间轴上的连接的信用值大小顺序进行突发性业务的带宽分配,连接的信用值等于连接的保证带宽与实际获得的带宽之差。详细带宽分配步骤如下:

1) NC发送轴、NC接收时间轴的带宽分配:NC发送时间轴和接收时间轴的带宽分配互不影响,分别对2个轴上的请求对应连接的信用值按大小顺序进行排序,按照信用值从大到小分配带宽,且总是优先满足信用值大的连接的请求,直到满足所有请求或剩余带宽为0为止。

2) NT接收时间轴的带宽分配:各个NT接收时间轴的带宽分配互不影响,相互独立。但NTi的接收时间轴的带宽分配会受到NC发送时间轴分配结果的影响。NC发送时间轴中连接NC→NTi获得的带宽同样将占用NTi接收时间轴的带宽,假设NC→NTi连接分配到的带宽为Gi,则NTi接收时间轴的突发性业务带宽为B→Gi。分别对每个接收时间轴上的请求对应的连接信用值进行排序,每个接收时间轴总是优先满足信用值大的连接的请求,直到对应接收时间轴上的带宽分配完或该接收时间轴上的请求全部满足为止。

2.3 强时效性业务调度机制 由于强时效性业务可能在NC中产生于DBA周期内的任意时刻,并且其具有最高优先级和最严格的时延要求,因而采用优先级抢占式DBA调度,具体方案如下:

1)强时效性业务不能打断周期性业务,需要在2个周期性业务之间插入强时效性业务预留时间,预留时间大小为一个强时效性业务的发送时长。

2)强时效性业务不能打断每个DBA周期的带宽请求上报时间段,在带宽请求上报时间段结束后发送强时效性业务。

3)强时效性业务可以打断突发性业务的发送,一旦有强时效性业务到达NC,就会被插入到现在NC正在发送的突发性业务中立即发送(但并不打断帧的发送)。所有时间轴上,一个交换任务时间内,必须在交换任务时间的末尾预留出强时效性业务的时隙。

4)如果强时效性业务的目的NT现在正在接收来自其他NT的业务,则会与强时效性业务在交换机内产生竞争,此时先转发强时效性业务。

3 FC-AE-1553网络仿真分析系统 本文基于OPNET仿真软件建立了一级交换结构FC-AE-1553网络的仿真模型。本系统主要包括1个NC节点,31个NT节点及1个交换机,具体系统网络结构如图 5所示。

|

| 图 5 交换式FC-AE-1553网络的仿真系统示意图 Fig. 5 Schematic of simulation system of switching FC-AE-1553 network |

| 图选项 |

业务源包含在NC或NT节点内,周期性业务源将周期性产生512 B大小的FC帧;强时效性业务源产生的时间间隔服从指数分布长度为512 B的FC帧;突发性业务源采用ON/OFF模型实现自相似突发性业务流。

NC、NT及交换机的节点模型与状态机如图 6所示。在本系统中,NC节点模型采用4层结构,FC-0、FC-1通过点对点双工链路模型和收发信机构建;FC-2层采用有限状态机实现,主要功能包括NT节点请求-收集;核心处理模块主要完成DBA调度任务列表计算、数据传输控制等;队列缓存模块的功能是缓存业务源产生的业务数据,等待核心处理模块的调度,如图 6(a)所示。

|

| 图 6 NC、NT及交换机的模型与状态机示意图 Fig. 6 Schematic of node model and state machine of NC, NT and switch |

| 图选项 |

NT节点模型与NC节点模型相似,共分为4个模块。业务数据源模块产生业务,队列缓存模块缓存业务源产生的数据;NT节点核心模块根据NC的命令发送、接收数据或上报请求;收发信机模块连接节点与链路模型,如图 6(b)所示。

交换机以FC帧为颗粒度进行转发,根据FC帧中的目的地址转发到相应目的端口,系统中支持的最大节点数是32,如图 6(c)所示。

4 结果分析 根据空间有效载荷系统的特点及数据业务的特征,对比分析了“并发交换式”动态带宽调度机制与传统“总线式”调度机制网络吞吐量及各类业务的最大时延与平均时延,并参考空间应用网络的具体任务,设置了以下仿真参数:

1) NC、NT节点的缓存为150 Mb。

2)强时效性业务的产生间隔服从指数分布,且平均时间间隔为1 ms。

3)周期性业务占总业务的10%,且周期大小始终和DBA周期相同。

4) NT、NC的突发性业务负载相同。

5) DBA周期为1 ms。

分别仿真了节点数为10、15、20、25及32时的系统网络吞吐量、突发性业务的最大时延和平均时延、强时效性业务的最大时延及周期性业务的时延和时延抖动,其结果如图 7所示。

|

| 图 7 “并发交换式”动态带宽调度机制的仿真结果 Fig. 7 Simulation results of dynamic bandwidth allocation mechanism with parallel and switching |

| 图选项 |

图 7(a)为“并发交换式”调度方案与“总线式”调度方案随节点数的增加其网络吞吐量的变化情况。由仿真结果可得到,随着节点数的增加,“并发交换式”调度方案的网络吞吐量增加,当节点数为32时,其网络吞吐量可达到46 Gb/s;而“总线式”调度方案的网络吞吐量随着节点数的增加并没有明显变化,当节点数为32时,其网络吞吐量仅为2.8 Gb/s。因此,本文提出的“并发交换式”调度方案可以将系统网络吞吐量提升10倍以上,在节点数为32时,网络吞吐量可以提升16倍以上。

“并发交换式”调度方案与“总线式”调度方案的突发性业务时延随节点数的变化情况如图 7(b)所示。由仿真结果可知,在“并发交换式”调度方案下,突发性业务在32个节点时的平均时延仅为26 ms;而“总线式”调度方案下的平均延时为258 ms,最大时延分别为95 ms和672 ms。因此,本文提出的“并发交换式”调度方案可以大大降低突发性业务的时延。

图 7(c)为随节点数增加强时效性业务最大时延的变化情况。从仿真结果来看,在节点数为32的情况下,“并发交换式”调度方案的强时效性业务最大时延(19.8 μs)比“总线式”调度方案的强时效业务最大时延(15.2 μs)要大,这是由于“总线式”调度方案所有任务串行传输,强时效性业务在交换机处不存在排队时延,“并发交换式”调度方案下同时传输多个任务,因此在交换机处存在排队时延。但是,“并发交换式”调度方案的仿真结果也满足周期性任务要求。

图 7(d)描述了周期性业务在不同调度方案下的最大时延和时延抖动情况。结果表明,2种调度方案下的时延抖动均为0,最大时延不超过一个周期。“并发交换式”调度方案中,对周期性业务采用了与“总线式”调度方案相同的调度方法,为每个周期性业务分配固定时间段,同时在一个周期性业务所占用的时间段内,不会安排其他业务,即这段时间内无并发任务。这样,周期性业务的最大时延不超过自身周期,且时延抖动为0。

5 结论 1)提出了FC-AE-1553网络的“并发交换式”动态带宽调度机制,通过OPNET仿真软件搭建了交换式FC-AE-1553网络的仿真模型。

2)仿真结果表明,“并发交换式”的调度方案比传统“总线式”调度方案的网络吞吐量可提升10倍以上,且当节点数为32时,其网络吞吐量可达到46 Gb/s。

3) “并发交换式”的调度方案可降低突发性业务的最大时延与平均时延;32个节点时的平均时延和最大时延分别为26 ms和95 ms。

4) “并发交换式”动态带宽调度机制具有较强的通用性,可以为交换式FC-AE-1553网络在航空航天关键任务系统中的设计与优化提供有效的解决途径。

参考文献

| [1] | 彭力, 吕从民, 刘迎春, 等. 面向空间应用的FC-AE-1553网络拓扑性能研究[J].计算机技术与发展, 2013, 23(9): 10–13.PENG L, LV C M, LIU Y C, et al. Topology performance study of FC-AE-1553 network in space application[J].Computer Technology and Development, 2013, 23(9): 10–13.(in Chinese) |

| [2] | BANOVIC D, RADUSINOVIC I. Scheduling algorithm for VOQ switches[J].International Journal of Electronics and Communications, 2008, 62(6): 455–458.DOI:10.1016/j.aeue.2007.06.004 |

| [3] | CHE M, ZHOU D.A novel passive star network topology used in FC-AE-1553 protocol[C]//2014 IEEE International Conference on Communication Problem-Solving (ICCP).Piscataway, NJ:IEEE Press, 2014:607-610. |

| [4] | Information Technology Industry Council (ITI).Fiber channel-Avionics enviroment-Upper layer protocol (FC-AE-1553):INCITS TR-42-2007[S].New York:American National Standards Institute, 2007:1-6. |

| [5] | 房亮, 赵光恒, 曹素芝. FC-AE-1553网络传输性能评价[J].北京航空航天大学学报, 2015, 41(8): 1396–1402.FANG L, ZHAO G H, CAO S Z. Evaluation of network transmission performance in FC-AE-1553[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2015, 41(8): 1396–1402.(in Chinese) |

| [6] | American National Standards Institute.Fiber channel-Avionics enviroment (FC-AE):INCITS TR-31-2002[S].New York:American National Standards Institute, 2002:1-3. |

| [7] | International Electrotechnical Commission (IEC).Information technology-Fiber channel-Part 312:Avionics environment-Upper layer protocol (FC-AE-1553)[S].New York:American National Standards Institute, 2009:10-15. |

| [8] | MURDOCK J R, KOENING J R. Open systems avionics network to replace MIL-STD-1553[J].IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2001, 16(8): 15–19.DOI:10.1109/62.942214 |

| [9] | 曹素芝, 张善从. FC-AE-1553高级特效介绍[J].光通信技术, 2010, 34(2): 49–51.CAO S Z, ZHANG S C. Analysis on advanced features of FC-AE-1553[J].Optical Communication Technology, 2010, 34(2): 49–51.(in Chinese) |

| [10] | LENG Y, ZONG Z L, LIU W.Design and implementation of FC-AE-1553 point to point transmission hardware platform[C]//IEEE Circuits and Systems International Conference on Testing and Diagnosis.Piscataway, NJ:IEEE Press, 2009:46-49. |

| [11] | CHERKASOVA L, KOTOV V, ROKICKI T.Fiber channel fabrics:Evaluation and design[C]//Proceedings of the 29th Annual Hawaii International Conference on System Sciences.Piscataway, NJ:IEEE Press, 1996:55-62. |

| [12] | FANG L, ZHAO G H, CAO S Z.Design of heterogeneous FC-AE-1553 network[C]//Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Control Science and Systems Engineering (CCSSE).Piscataway, NJ:IEEE Press, 2014:130-134. |

| [13] | MCGARRY M P, REISSLEIN M. Investigation of the DBA algorithm design space for EPONs[J].Journal of Lightwave Technology, 2012, 30(14): 2271–2280.DOI:10.1109/JLT.2012.2196023 |

| [14] | 高敏, 朱岩, 喻芳, 等. 具有优先级消息的FC-AE-1553建模仿真分析[J].电子设计工程, 2014, 22(9): 145–148.GAO M, ZHU Y, YU F, et al. Modeling and performance analysis of FC-AE-1553 with priority between messages[J].Electronic Design Engineering, 2014, 22(9): 145–148.(in Chinese) |

| [15] | 丁凡, 熊华钢, 宋丽茹. FC-AE-1553网络的仿真建模研究[J].计算机工程与应用, 2008, 44(31): 20–24.DING F, XIONG H G, SONG L R. Modeling and simulation for FC-AE-1553 network[J].Computer Engineering and Applications, 2008, 44(31): 20–24.(in Chinese) |

| [16] | 刘斌, 张建东, 黄晨博, 等. 基于PETRI网络理论的FC-AE-1553建模与性能分析[J].计算机测量与控制, 2010, 18(9): 2187–2189.LIU B, ZHANG J D, HUANG C B, et al. Modeling and performance analysis of FC-AE-1553 based on PETRI net theory[J].Computer Measurement & Control, 2010, 18(9): 2187–2189.(in Chinese) |