全文HTML

--> --> -->一方面, 人们不断探索不同RFeO3体系中自旋重取向相变的不同特征; 另一方面, 人们希望通过各种手段实现对自旋重取向相变的调控, 比如元素掺杂、外场调控等, 以期获取调控规律与潜在应用基础. 已有研究表明, R位的元素掺杂能有效改变R3+-Fe3+交换作用能量, 从而可以调控RFeO3的自旋重取向温区[9,19,21,24-26]. 元素掺杂一般分为磁性离子掺杂和非磁性离子掺杂. RFeO3体系的磁性离子掺杂中最为典型是Sm3+离子. SmFeO3本身也在RFeO3体系中具有最高的自旋重取向温度(TSR约为480 K). 目前, 人们认为SmxR1-xFeO3是实现室温的自旋重取向的最佳材料[9,11,24,26]. 例如, Wang等[11]生长了高质量的Sm0.7Tb0.3FeO3单晶, 自旋重取向的温区为330—360 K. 随后, Liu等[24]发现在Sm3+离子掺杂的DyFeO3单晶样品中, 样品的自旋重取向温区随着Sm3+离子掺杂浓度上升而线性上升. 对于非磁性离子掺杂, 新掺入的离子不会与Fe3+产生新的交换作用. 因此在非磁性离子掺杂的RFeO3中, 能更方便地分析Fe3+-R3+交换作用对于自旋重取向相变的影响. 在掺杂的非磁性离子中, Y3+是常见的一种[13,25]. 例如2018年, Li等[25]系统研究了不同浓度Y3+掺杂的ErFeO3单晶样品中不同温度磁场下的太赫兹(terahertz, THz)吸收谱, 证明了样品中存在着迪克协作耦合效应.

除了掺杂(化学压力), 磁场是另一种常见的、用于调控RFeO3中自旋重取向相变的手段[27-30]. 例如, Jiang等[28]利用太赫兹光谱发现, 外加磁场诱导下的NdFeO3单晶中的自旋重取向转变具有强烈的各向异性, 这取决于外加磁场的方向. Guo等[27]研究了TmFeO3单晶中外加磁场分别沿a或c轴施加时, 准铁磁模式(q-FM, quasi-ferromagnetic mode)的共振频率上升或下降, 而准反铁磁模式(q-AFM, quasi-antiferromagnetic mode)的共振频率几乎不变. Amelin等[23]研究了YFeO3单晶中低温磁场下的太赫兹吸收谱, 在3 K的温度下沿a轴施加到6.2 T的磁场可以诱导自旋重取向转变发生. 值得注意的是由于Y3+是非磁性离子, YFeO3中没有产生温度诱导的Fe3+离子的自旋重取向过程.

既然元素掺杂与外加磁场都能有效地调控RFeO3体系中的自旋重取向相变, 那么探索两种方法的差异与其共同作用效果是非常有意义的. 据我们所知, 这一思路还未有人提出. 本文采用太赫兹光谱, 系统研究了变温条件下磁场、非磁性Y3+离子掺杂对HoFeO3单晶中q-FM和q-AFM的共振频率以及自旋重取向的影响. 研究表明非磁性Y3+离子的掺入不仅能改变q-FM和q-AFM的共振频率, 而且能移动自旋重取向发生的温区. 另外, 我们还发现外加磁场不仅能有效地调控Ho1–xYxFeO3单晶中的q-FM共振频率, 而且还能诱导出自旋重取向.

本文的THz-TDS光谱实验是在中国科学院强磁场科学中心自主研制的变温磁场下THz-TDS测试系统中完成的. 该系统的温度变化范围为5—350 K; 磁场变化范围为0—8 T. 系统所用的光源是Menlo Systems公司的飞秒光纤激光器, 输出的中心波长为780 nm, 脉冲宽度为120 fs, 重复频率为80 MHz. 激光被分为两束, 一束作为THz脉冲产生光, 聚焦到光电导天线上产生宽谱THz脉冲. 透射的THz光通过离轴抛物镜改变方向和第二束激光同时聚焦到厚度为2 mm, (110)取向的ZnTe晶体上, 利用电光取样技术探测THz信号. 有效的光谱范围为0.1—1.5 THz. 在测量过程中, THz脉冲垂直入射到样品上, 并且所有的样品都固定到一个直径为2.5 mm的金属孔上.

选取了(110)取向的HoFeO3, Ho0.8Y0.2FeO3和Ho0.6Y0.4FeO3单晶用于THz-TDS光谱测量, 厚度分别为0.5, 0.8和0.8 mm, 所有的样品都进行了双面抛光.

HoFeO3中倾斜的反铁磁结构导致了非零的铁磁净磁矩M = S1 + S2和G型反铁磁磁矩L = S1 – S2. 在自旋重取向转变的温度范围内, HoFeO3单晶具有多个磁相变, 其中T3, T2和T1(T3 < T2 < T1)分别对应Γ2→Γ12, Γ12→Γ24, 和Γ24→Γ4磁相变的特征温度点[16,20,36]. 当温度T < T3时, 晶体处于Γ2相, L平行于晶体的c轴, M平行于a轴. 当THz脉冲的磁场分量与c轴平行(HTHz//c), 晶体中的Γ2相对应q-FM共振模将被太赫兹谱观察到(见图1(a)中的红色虚线). 从变温的结果可以看到, 该q-FM共振模的频率随着温度的上升而下降. 当样品温度上升到T3 < T < T2温区时, L向(100)面逐渐旋转, 最终与c轴夹角θ约为30°, 此时晶体处于Γ12相. 当T = T2时, 晶体发生一阶相变, 反铁磁磁矩矢量突然转向(010)面并且保持与c轴的夹角 θ, 这种转变导致M从a轴转向c轴, 沿c轴方向出现了非零的净磁矩[20,36]. 由于在Γ2→Γ12相变过程中, q-FM共振频率一直随着温度上升而下降, 并没有明显转变点. 因此, 我们无法确定Γ2→Γ12相变的转变点[16,20]. 随着样品温度继续上升至T2 < T < T1时, L从(010)面逐渐转向a轴, 此时晶体处于Γ24相. 当温度T1 < T < TN时, 晶体处于Γ4相, L平行于晶体的a轴, M平行于c轴. 当HTHz//c轴, 样品中Γ4相对应q-AFM共振模将被太赫兹谱观察到(见图1(a)中的蓝色虚线). 从变温的结果可以看到, 该q-AFM共振模的频率随着温度的上升而上升. 这一结果充分表明, THz光谱能有效的探测RFeO3体系中的自旋共振与自旋重取向行为.

图 1 (a)?(c) 不同温度下(110)取向的HoFeO3, Ho0.8Y0.2FeO3和Ho0.6Y0.4FeO3单晶的THz透射谱, 入射的太赫兹磁场分量(HTHz)平行于晶体的c轴, 图中红色和蓝色虚线分别帮助识别准铁磁模式(q-FM)共振峰和准反铁磁模式(q-AFM)共振峰; (d)?(f) 不同Y3+掺杂浓度单晶中的自旋波共振吸收谱随温度的关系. 图中的红色和蓝色的虚线分别代表低温下q-FM共振峰和高温下q-AFM共振峰随温度的变化

图 1 (a)?(c) 不同温度下(110)取向的HoFeO3, Ho0.8Y0.2FeO3和Ho0.6Y0.4FeO3单晶的THz透射谱, 入射的太赫兹磁场分量(HTHz)平行于晶体的c轴, 图中红色和蓝色虚线分别帮助识别准铁磁模式(q-FM)共振峰和准反铁磁模式(q-AFM)共振峰; (d)?(f) 不同Y3+掺杂浓度单晶中的自旋波共振吸收谱随温度的关系. 图中的红色和蓝色的虚线分别代表低温下q-FM共振峰和高温下q-AFM共振峰随温度的变化Figure1. (a)?(c) THz transmission spectra of the (110) HoFeO3, Ho0.8Y0.2FeO3, and Ho0.6Y0.4FeO3 single crystals measured at different temperatures, the incident THz magnetic component (HTHz) is aligned along c-axis of the crystal. The dashed red and blue lines are guides to the eye for identifying the quasi-ferromagnetic mode (q-FM) and quasi-antiferromagnetic mode (q-AFM) resonant peaks, respectively; (d)?(f) temperature dependence of THz spin wave resonance absorption spectra of single crystals with different Y3+ doping levels. The red dotted lines in the figures represent q-FM resonant absorption peaks change with temperature at low temperature, and the blue dotted lines represent q-AFM resonant absorption peaks change with temperature at high temperature.

伴随着Y3+的掺入, HoFeO3晶体中自旋态的行为略有变化. 由于Y3+具有满壳层的电子而不显示磁性, Y3+的掺杂可以在不引入新的磁结构的情况下降低Ho3+-Fe3+交换作用的整体强度, 从而会降低自旋重取向转变的温区[13,23,29]. 我们采用THz-TDS透射谱详细研究了不同Y3+掺杂浓度下的Ho1–xYxFeO3中的q-AFM和q-FM共振峰随温度的变化关系(图1). 与未掺杂样品的测试条件一致, 太赫兹脉冲的磁场分量与c轴平行(HTHz//c轴), 在Γ2和Γ12相中激发和探测的是q-FM共振峰, 而在Γ4相中激发和探测的是q-AFM共振峰. 为了方便, 在这里定义q-FM共振峰频率的最低点为Γ12→Γ24相变的转变点T2, q-AFM共振峰频率的最低点为Γ24→Γ4相变的转变点T1.

通过三个样品的太赫兹光谱测量, 观察到了Y3+掺杂对HoFeO3晶体中自旋共振频率与自旋重取向温区的影响. 为了更好地呈现出不同掺杂浓度样品的自旋共振、自旋重取向随温度变化规律, 需要提取样品中自旋波吸收谱. 由于样品在不同温度下的吸收率可以通过THz波穿过样品的THz幅值ES与自由空间的THz幅值ER得出, (ES/ER)2 = (1–R)2exp(–αd)[23], 其中R为反射系数, α为吸收系数, d为样品厚度. 因此样品的吸收率AS = αd = –2 ln{ES/[ER(1–R)]}. 若样品在不同温度下的反射率不变, 可以计算出自旋波的共振吸收谱ASW = AS–A0 ∝ 1–(ES/E0), 其中为E0基线. 在Y3+掺杂为0, 0.2, 0.4的样品中分别在60, 45和40 K时, 自旋共振吸收消失, 因此选择这些数据作为基线. 最后基线的吸收率A0可以通过去除 (ES/E0)–1中的负数值来得出. 样品中自旋波共振吸收峰随温度变化关系详见图1(d)—(f). 从图1(d)—(f)中可以清晰看到低温区(Γ2相)的q-FM共振峰频率随着温度的上升而下降; 高温区(Γ4相)的q-AFM共振峰频率随着温度的上升而上升. 这一特征对于不同掺杂浓度的样品都是适用的.

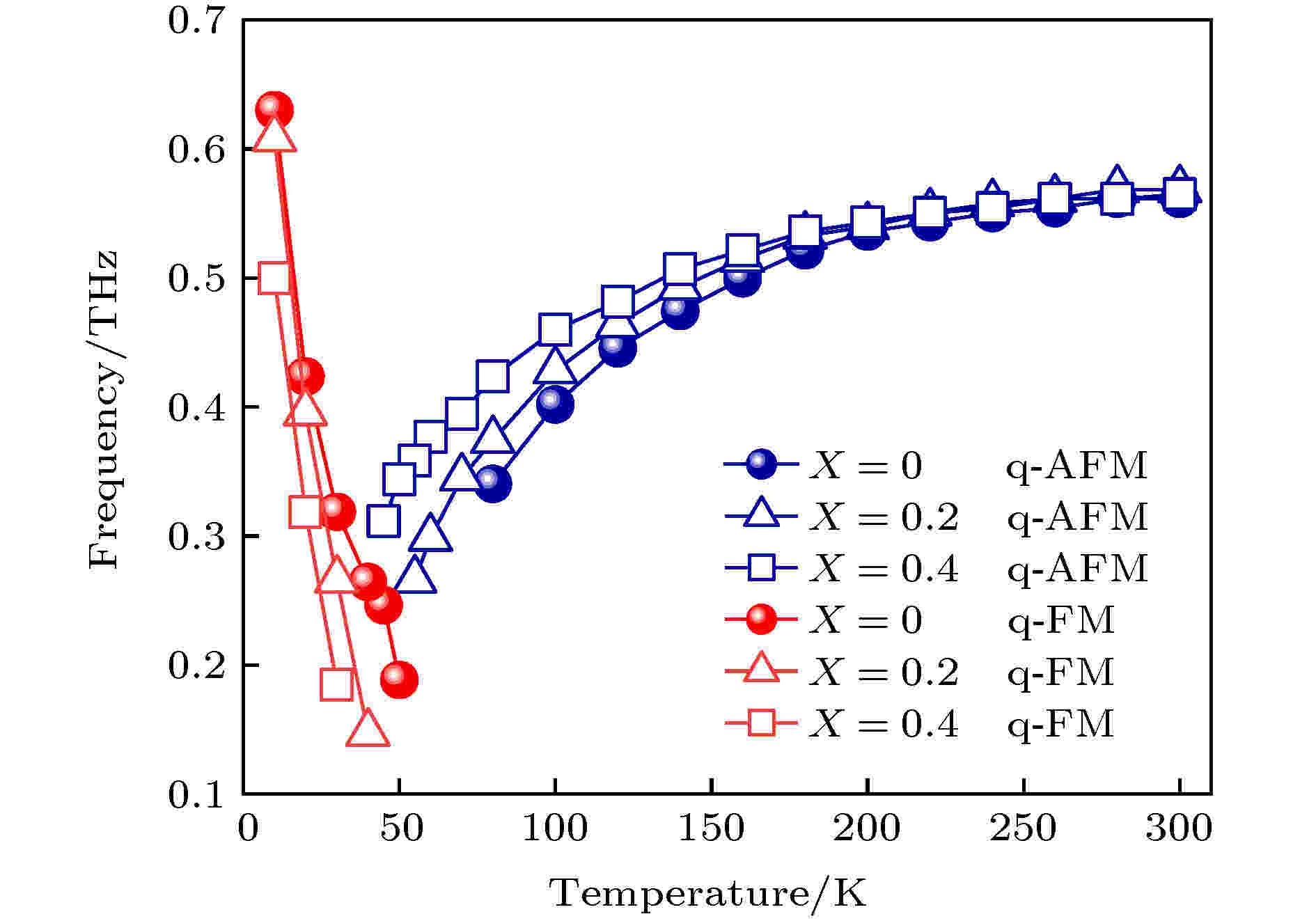

通过进一步观察, 发现Y3+掺杂对HoFeO3晶体中自旋态的影响体现在两个方面. 第一个方面是对共振频率的影响. 在10 K时, Y3+掺杂浓度为0, 0.2和0.4的共振峰分别出现在0.63, 0.61和0.50 THz, 对应激发的是Ho1–xYxFeO3中q-FM模. 这表明Γ2相q-FM的自旋共振频率随着Y3+掺杂浓度上升而下降. 当温度上升到80 K时, Y3+掺杂浓度为0, 0.2和0.4的共振峰分别出现在0.34, 0.37和0.42 THz, 对应激发的是Ho1–xYxFeO3中的q-AFM模. 这表明Γ4相q-AFM的自旋共振频率随着Y3+掺杂浓度上升而上升. 当温度80 K上升至300 K时, q-AFM共振峰频率分别从0.34, 0.37和0.42 THz上升至0.56, 0.57和0.56 THz, 并且吸收率上升, 所有单晶都稳定在Γ4相, 且它们的共振频率基本相同.

第二个方面是对自旋重取向温区的影响. 当温度从10 K上升至30 K时, q-FM共振峰频率下降, 吸收率基本保持不变, 样品处于Γ2相. 对于Y3+掺杂浓度为0, 0.2和0.4的单晶, q-FM共振峰分别在温度大于50, 40和30 K时消失, 对应单晶中发生了Γ12→Γ24相转变. 当温度继续上升至80, 55和45 K时, Y3+掺杂浓度为0, 0.2和0.4的q-AFM共振峰出现, 对应单晶中发生了Γ24→Γ4相转变. 这一结果表明, 0, 0.2和0.4的Y3+掺杂浓度分别可以使单晶的自旋重取向温区从50—80 K下降至40—55 K再下降至30—45 K. 为了进一步对比Y3+掺杂对样品自旋态的影响, 提取了HoFeO3, Ho0.8Y0.2FeO3和Ho0.6Y0.4FeO3中q-AFM和q-FM共振频率随温度的变化关系, 如图2所示. 可以清晰地看到, Y3+掺杂不仅可以降低低温下q-FM共振峰频率以及提升高温下q-AFM共振峰频率, 而且可以使得自旋重取向温区向低温移动.

图 2 Ho1–xYxFeO3中q-AFM和q-FM共振频率随温度的变化关系, 圆圈、三角和正方形标记分别代表Y3+离子掺杂浓度为0, 0.2和0.4的(110)取向的单晶中的共振频率

图 2 Ho1–xYxFeO3中q-AFM和q-FM共振频率随温度的变化关系, 圆圈、三角和正方形标记分别代表Y3+离子掺杂浓度为0, 0.2和0.4的(110)取向的单晶中的共振频率Figure2. The temperature dependence of q-AFM and q-FM resonant frequencies in Ho1–xYxFeO3. Circle, triangle and square markers show resonant frequencies in single crystals with Y3+ dopant concentration of 0, 0.2 and 0.4.

q-AFM和q-FM共振频率随温度的变化趋势可以用各向异性能机制解释[16]:

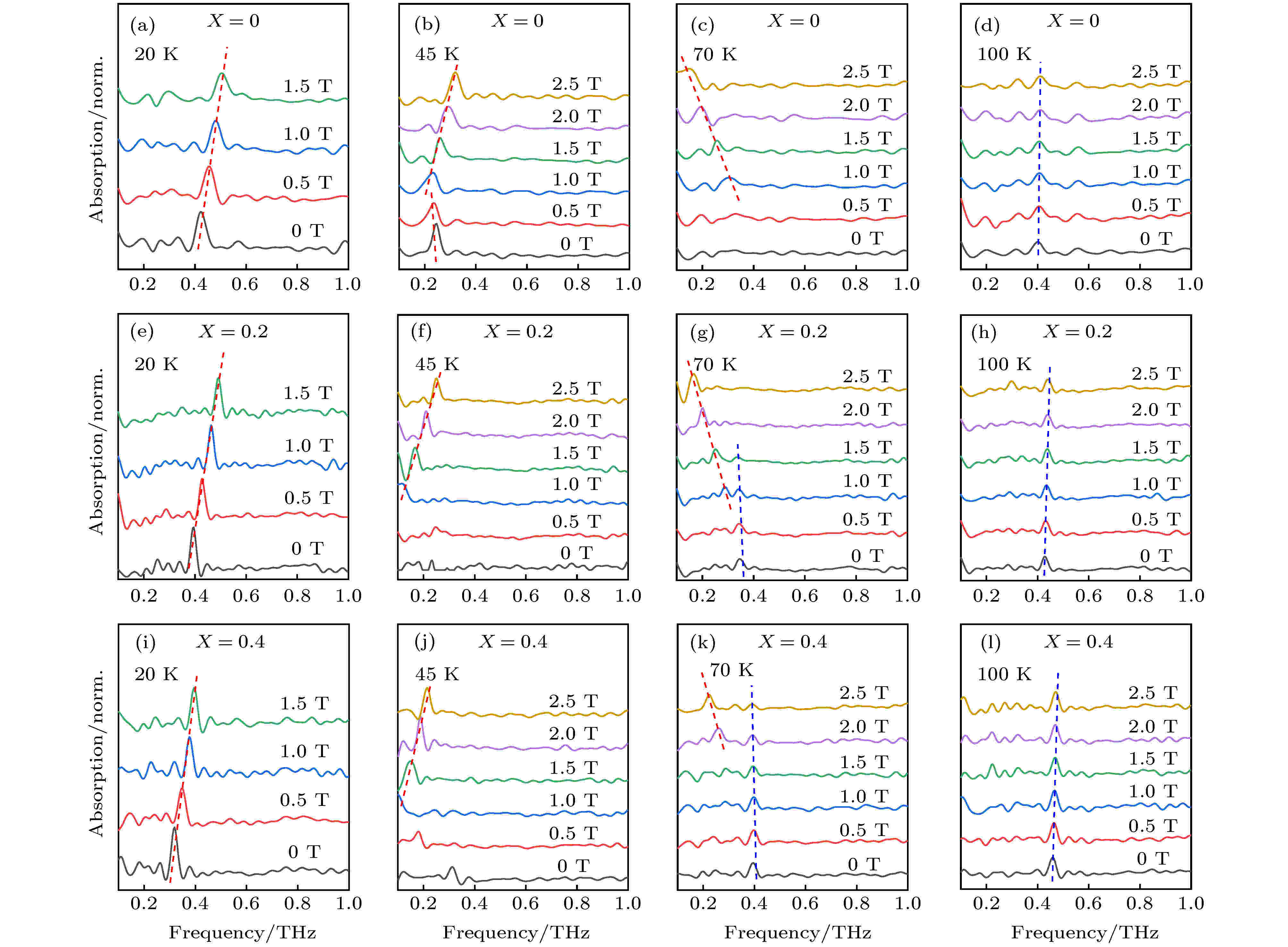

在讨论了Y3+掺杂浓度对Ho1–xYxFeO3单晶中自旋共振模式、自旋重取向的影响之后, 接下来探索磁场对该体系自旋态的作用. 我们关注的重点是利用磁场诱导Ho1–xYxFeO3单晶发生自旋重取向, 以及发生自旋重取向过程中磁场强度对不同Y3+掺杂浓度单晶中的q-AFM模式和q-FM模式共振峰的影响. 在RFeO3单晶中, 沿反铁磁矢量L方向施加磁场通常会诱导自旋重取向的发生[23,27]. 在低温Γ2相时(L//c), 沿c轴施加一定大小的磁场会抵消沿c轴方向的各向异性能, 从而在Kca和Kcb不为0的情况下诱导样品发生Γ2→Γ4转变, 此时q-FM频率降至到最低点后消失, q-AFM出现; 沿b轴施加磁场对样品几乎无影响; 在高温Γ4相时(L//a); 沿a轴施加一定磁场同样会在Kac和Kab不为0的情况下诱导样品发生Γ4→Γ2转变, 此时q-AFM消失, q-FM出现并且频率上升. 由于临近自旋重取向温区时, q-AFM共振峰吸收率较弱, 而q-FM具有较强的吸收峰, 因此在Γ4相沿c轴施加磁场, 发生自旋重取向后Γ2相的q-FM模式比较容易观察到, 因此选择沿a轴有投影分量的(110)方向施加磁场.

如图3(a), (e), (i)所示, 当温度T = 20 K时, 不同Y3+掺杂浓度的Ho1–xYxFeO3单晶均处于Γ2相, q-FM共振峰频率随着磁场增强而线性上升, 铁磁矢量M//a且不发生翻转. 这一特征与相关文献中TmFeO3和YFeO3随磁场的变化一致[23,27]. 当样品处于高温下(约100 K), Ho1–xYxFeO3单晶均处于Γ4相, 0—2.5 T的磁场范围内, 虽然q-AFM的共振强度略有下降, 但其共振频率基本保持不变(如图3(d), (h), (l)所示). 这是Ho1–xYxFeO3分别处于稳定的Γ2相和Γ4相的情况. 当Ho1–xYxFeO3单晶处于或接近自旋重取向温区时, 磁场的作用则更为有趣. 我们发现在这一温区磁场不仅能有效调控自旋共振频率, 还能诱导自旋重取向. 如图3(b)所示, 当未掺杂的HoFeO3单晶在45 K时, 随着磁场强度增加, Γ12相对应的q-FM共振频率缓慢减小. 当磁场增加到1 T时, 发生磁场诱导的自旋重取向(Γ12→Γ2)相变. 伴随着磁场强度的进一步增加, Γ2对应的q-FM共振频率增加, 这与低温(20 K)下Γ2相的行为一致. 对于Y3+掺杂的Ho1–xYxFeO3单晶, 在小磁场和45 K条件下的THz谱测量不到自旋共振模(图3(f), (j)). 当磁场增加到1 T时, Γ2相对应的q-FM共振模开始出现. 这一现象表明, 1 T的磁场诱导出了自旋重取向. 随着磁场进一步增加, Γ2对应的q-FM共振频率增加. 从以上实验结果可以看出温度越接近自旋重取向温区, 磁场越容易诱导自旋重取向的发生. 这是由于温度越接近自旋重取向温区, Ho3+-Fe3+交换作用能就越接近Fe3+-Fe3+各向异性能, 导致各项异性常数Kac和Kab更接近0, 因此只需要很小的磁场就能诱导自旋重取向的发生.

图 3 (a)?(l) Ho1–xYxFeO3单晶中在不同温度下随磁场变化的自旋波共振吸收谱, 入射的太赫兹磁场分量(HTHz)平行于晶体的c轴, 外加磁场HDC沿晶体的[110]方向, 蓝色和红色的虚线分别表示q-AFM共振峰和q-FM共振峰随磁场的变化

图 3 (a)?(l) Ho1–xYxFeO3单晶中在不同温度下随磁场变化的自旋波共振吸收谱, 入射的太赫兹磁场分量(HTHz)平行于晶体的c轴, 外加磁场HDC沿晶体的[110]方向, 蓝色和红色的虚线分别表示q-AFM共振峰和q-FM共振峰随磁场的变化Figure3. (a)?(l) Magnetic field dependence of THz spin wave resonance absorption spectra of Ho1–xYxFeO3 single crystals measured at different temperatures. The incident THz magnetic component (HTHz) is aligned along c-axis of crystals, and the external magnetic field HDC is applied along [110] axis of crystals. The blue and red dotted lines are q-AFM and q-FM resonant absorption peaks change with the applied magnetic field, respectively.

在讨论完低温相变区(T = 45 K)附近的磁场效应之后, 接下来让我们探索Ho1–xYxFeO3单晶在高温相变区的磁控现象. 在70 K这一特征温度下, 未掺杂的HoFeO3单晶处于自旋重取向(Γ4→Γ24)相变的临界状态附近. 虽然自旋基态为Γ4相, 但其对应的q-AFM自旋波强度很弱. 如图3(c)所示, HoFeO3单晶在小磁场THz谱中不能观察到明显的自旋共振模. 当磁场增加到1 T时, Γ24相对应的q-FM共振模开始出现. 这表明, 1 T的磁场诱导出了自旋重取向(Γ4→Γ24)相变. 随着磁场强度进一步增加, Γ24对应的q-FM共振频率线性降低. 对于Y3+掺杂的Ho1–xYxFeO3单晶, 情况略有不同. 如图2所示, 在Y3+掺杂浓度为0.2和0.4的Ho1–xYxFeO3单晶中, 相变温度T1(Γ24→Γ4)分别为55, 45 K. 因此, 70 K温度(>T1)下的Ho1–xYxFeO3单晶的自旋基态为稳定的Γ4相. 如图3(g), (k)所示, 零场和小磁场条件下的THz谱可以探测到的明显的Γ4相对应的q-AFM共振模. 随着磁场增加, 该q-AFM共振模的频率基本不变. 这与100 K条件下的磁控行为一致. 当磁场强度增加到1 T时, Ho0.8Y0.2FeO3单晶的THz频谱中出现了Γ24对应的q-FM共振. 这表明, 磁场诱导出了自旋重取向(Γ4→Γ24)相变. 此时铁磁矢量由M//c轴旋转至M与c轴和a轴成一定夹角. 更为有趣的是, 在1.0—1.5 T磁场范围内, Γ4相对应的q-AFM共振模和Γ24相对应的q-FM共振模共存(图3(g)). 这表明磁场诱导的相变是一个渐进过程, 在1.0—1.5 T磁场范围内, 并不是所有自旋都发生了转向. 随着磁场进一步增加(> 2 T), 磁场诱导的自旋重取向相变完成, 体系自旋完全处于Γ24相. 这一过程中, 磁场诱导出的Γ24相所对应的q-FM共振模的频率随磁场强度增加而降低. 当Y3+掺杂浓度从0.2提升至0.4, 磁场效应的趋势基本一致. 不同之处在于Y3+掺杂浓度为0.4的单晶中发生自旋重取向(Γ4→Γ24)的临界磁场强度(2 T)比掺杂浓度为0.2的情况(1 T)要大. 这是由于Y3+离子掺杂浓度越大, 单晶中的Ho3+-Fe3+交换能越小, 各项异性常数Kac和Kab也越大, 这导致了单晶越难发生自旋重取向.