2.

3.

Analysis of the geo-relationships between China and its neighboring countries

CHEN Xiaoqiang1,2,3, YUAN Lihua1,2,3, SHEN Shi1,2,3, LIANG Xiaoyao1,2,3, WANG Yuanhui1,2,3, WANG Xiangyu1,2,3, YE Sijing1,2,3, CHENG Changxiu1,2,3, SONG Changqing1,2,31. 2.

3.

收稿日期:2018-11-5修回日期:2019-03-22网络出版日期:2019-08-25

| 基金资助: |

Received:2018-11-5Revised:2019-03-22Online:2019-08-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

陈小强(1996-),男,江西九江人,硕士生,主要从事全球化与地缘关系研究E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (3545KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

陈小强, 袁丽华, 沈石, 梁晓瑶, 王元慧, 王翔宇, 叶思菁, 程昌秀, 宋长青. 中国及其周边国家间地缘关系解析. 地理学报[J], 2019, 74(8): 1534-1547 doi:10.11821/dlxb201908004

CHEN Xiaoqiang.

1 引言

随着经济全球化进程的发展,国家间的政治、经济、文化、军事等交往越来越密切,国家间的交往方式也随之发生了巨大的变化。因此从地理视角理解和认识当今世界国家间的关系格局以及中国与周边国家间的地缘关系,对中国长期发展具有重要的意义。回顾国家之间关系研究,经历了不同思维理念,早年拉采尔提出的“国家有机体”和“生存空间”的理论突出强调了周边国家构成的地缘环境是影响一个“国家有机体”的“生存空间”的最直接最紧密因素[1,2]。由此可以看出一个国家的生存与发展与其所处内、外部条件存在着密切的关系[3]。中国地理****近年更加关注地缘关系研究,并结合地理学的思想不断完善地缘环境的概念内涵,将地缘环境界定为地理上相邻近国家或国家之下的部分区域组成的地缘体的地缘关系,以及由地缘关系组成的地缘体的地缘结构、功能和影响地缘体的地缘关系的所有内、外部地理环境条件的总和[4]。从国家尺度上探讨自然、人文多要素的地缘关系研究,事实上,是探讨国家间多元自然和社会要素的结合方式和稳定程度,因而,地缘关系作为地缘环境最重要的组成部分,具有综合性、时代性、全球性和复杂性等特点[5],包括自然、政治、经济、文化等方面的内容。地缘政治则是地缘关系中的最重要关系之一,陆大道等认为地缘政治,就是国家间、地区间或民族间基于地理区位、地理空间和历史地理等因素而形成的政治军事联合、结盟(政治和军事集团化)或政治对立乃至遏制或者战争的相互关系态势及演变过程[6]。由此可见,无论地缘政治、地缘环境还是地缘关系都在很大程度上强调地理要素的作用,尤其是在技术欠发达时期,地理要素的约束作用显得尤为重要。另一方面,随着科技水平的提升,空间条件约束不断在弱化,从多元关系的角度研究国家间关联显得更加重要。

已有地缘政治学研究中涉及中国的研究成果颇多,既有定性的格局分析和理论阐述,也不乏定量模型的应用。在定性研究方面,黄仁伟在追溯传统地缘理论的基础上,提出了中国走和平发展道路需要新的地缘理论支撑[7];毛汉英等对中国周边的地缘政治和地缘经济的历史和现状特点、基本格局以及发展态势进行了阐述和分析,并提出了相应的政策建议[8];于国政等则从地缘政治理论出发探讨了中国与周边国家海洋地缘关系的空间格局及其影响因素,分析其发展态势并提出了中国周边海洋地缘战略[9];有****对地缘政治和地缘经济间的关系也进行了全面的分析阐述[10];还有许多****在“一带一路”的背景下提出了中国地缘战略[11,12,13]、地缘政治想象[14]、地缘风险[15,16]等方面的思考。在定量研究方面,许多****利用国家间的贸易数据定量表征国家间的地缘经济关系,结合计量模型对中国的地缘经济进行研究。如杜德斌等基于国家间相互依存理论,利用双边贸易数据构建敏感性和脆弱性模型分析了中国与世界各国经济依存关系的不对称性,并构建了经济权利评价模型来分析中国崛起过程中经济权利格局的演变[17];潘峰华等利用贸易数据通过社会网络分析的手段对中国周边地缘环境进行了解析[18];还有许多****结合欧氏距离模型[19]、空间探索分析和灰色关联度[20]等计量方法对中国的地缘经济关系分析做出了许多尝试。在地理学领域,相较于地缘经济关系,地缘政治关系的定量研究较为少见。少量研究都是基于国家间政治事件数据来定量表示国家间的地缘政治关系。如王淑芳等利用2000年以来中缅外交事件数据,将2010年以来的中缅地缘关系的演变进程分为平稳发展、快速发展、全民发展和波动调整4个阶段[21]。从已有的研究可以发现,研究国家间关系要素不断在扩展;其次,研究地缘关系的方法在定性的基础上逐渐向定量方法拓展;第三,地缘关系从对应分析逐渐向网络化方向发展。

开展以中国为中心节点的地缘关系研究具有重要科学实践意义,应以中国的外交宗旨为科学基础。“周边是首要”是中华人民共和国在多年实践中形成的全面外交布局中的重要理念,邻国对中国的安全和发展的重要性不言而喻。中国的邻国众多,加之这些邻国的历史渊源、宗教信仰、社会制度以及发展水平差异巨大,导致中国周边地缘关系极为复杂,为此,选择恰当的问题、适当的方法和可靠的数据支持是破解中国周边国家复杂地缘关系的前提。基于地缘关系研究的复杂性,本文拟利用大数据和复杂性科学的研究方法进行研究[22,23]。利用覆盖全世界的新闻媒体大数据从全球多视角理解中国与周边国家间的地缘关系,将国家间政治、经济、文化等多方面评价综合解析成中国与周边国家间合作与冲突关系,深化理解政治和经济等多因素共同影响的整体状态与变化过程,避免了以中国为中心的主观片面的认识;基于长时间序列数据,利用一种有序聚类的方法科学识别中国与周边国家合作与冲突关系变化的时间节点和演化阶段,克服人为进行阶段划分的非客观性和不同国家本身政治和经济因素演进的独特进程的影响,更加客观、准确地把握中国及其周边国家间地缘关系的格局演变过程;通过不同阶段中国及周边国家社会网络分析的方法,将中国和周边国家当成一个网络整体,分析网络中国家所处地位和网络整体结构的特点以及随时间的演化,揭示中国周边地缘关系结构的特点和演变;最后着重对各个阶段内突出的双边关系进行对应分析,并以中国为中心进行均衡度分析,更加细致地、具体地刻画中国及其周边国家间地缘关系历史进程,以期从全面、客观的视角了解和把握中国周边环境及其演变,也为国家外交决策和战略制定提供参考。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

研究数据来源于大众媒体数据库GDELT(The Global Data on Events, Location and Tone)。GDELT每时每刻监控着每个国家几乎所有角落的包括印刷、广播和网页等形式的大众媒体,识别和提取发生过或正在发生的事件,包括事件的时间、地点和行为主体等信息。并且GDELT按事件性质将其分成20大类,每一大类又分成诸多小类,共计300多种小类,涵盖了政治、经济、文化等多个领域,并对每一小类事件赋分值,称为Goldstein scale。对于积极的正面的事件类型赋正分,分数越高表示该类事件的正面影响越大,最高为+10,对消极的负面的事件类型赋负分,最低为-10,分数越低表示该类事件负面影响越大[24]。比如两国间发生交战,则该事件得分为-10,而两国撤军,事件得分为+10。政治学与国际关系学、以及地理学等领域中应用这一数据库发表许多研究成果,已证明该数据库在科学研究中的适用性与可靠性[25,26,27]。目前GDELT事件库约有数亿条事件数据,最早可追溯到1979年1月1日。本文以中国及周边20个国家为研究对象,选取1979-2017年逐年两国间发生的所有正分事件的分数总和,定量表示该年两国间的合作水平,逐年两国间发生的所有负分事件的分数总和定量表示两国间的冲突水平,正分总和与负分总和的算术加和表示综合的关系水平。值得注意的是,GDELT数据库中没有苏联这一国家代码,关于苏联的事件都具体落在其各个联邦国家上,因此在1991年前后研究对象未作变动(研究对象具体涉及到俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦四国)。

2.2 分析方法

2.2.1 年代约束聚类 本文采用地层约束聚类方法(Stratigraphically Constrained Cluster Analysis)进行年代约束聚类分析,地层约束聚类分析是一种定量划分地层分带的有序聚类方法,广泛应用于植物生态学等领域[28,29]。不同于普通的层次聚类,地层约束聚类的过程中只能将相邻的类别合并,保证样本聚类结果的连续性,十分适合地层孢粉数据和时间序列数据等有序样本的分析。其基本思想是首先将每个样本看成独立的一类,然后根据合并后类内方差增量最小的原则和相邻合并的约束条件进行凝聚聚类,直至所有样本聚成一类[30]。根据聚类结果可以进行地层分带划分或时间序列分段。其公式如下:第p类类内离差平方和定义为Dp:

式中:np为第p类的样本数量,即年份数量;m为变量数,即国家的数量;xpij为第p类第i个样本的第j个变量的观测值,在这里即为p阶段内第i年j国与其他所有国家的合作(冲突)分数总和占该年所有国家间合作(冲突)分数总和比值的1/2;

将样本划分为k类后总的离差平方和为D:

将相邻的p类和q类合并,组成新的pq类,方差增量为Ipq:

每次合并时,选择合并后方差增量Ipq最小的两类进行合并,直到最后合并成一类。

2.2.2 社会网络分析 社会网络分析是由社会学家根据数学方法、图论等发展起来的定量分析方法,在城市网络、世界政治和经济体系、国际贸易等领域广泛应用并发挥重要作用,很多研究将其应用于地缘政治领域中[31]。本文构建加权平均网络G:

式中:N为网络中节点数量,E为边的数量,wij为边的权重。网络节点表示国家、节点间的边表示国家间合作(冲突)互动,边的权重为阶段内两国间合作(冲突)分数的多年平均值。在网络可视化分析中,边的宽度表示边的权重;节点的大小表示节点加权度大小,即所有与节点相连的边的权重总和;节点的颜色表示社区探索分析的结果,不同颜色代表不同的社区。

2.2.3 社区探索分析 社区探索(Community detection)是帮助理解和可视化社会网络内部结构的一种方法[32]。社区(Community)是网络中一些节点的集合,同一社区内节点连接紧密,社区间节点连接稀疏[33]。社区划分质量通常用模块化系数(Modularity)进行测度[34],模块化系数是一个-1到+1间的标量,定义为Q:

式中:wij表示节点i和节点j之间边的权重;

社区探索分析的算法基于将模块化系数最大化的思想而产生,可以分成两步[35]:

(1)将网络中每个节点都当成一个独立的社区,选择某一节点i,将其依次合并入其邻接节点的社区中,并计算每次合并后整个网络模块化系数的增量

式中:

(2)将第一步中得到的新社区当成新的节点,新节点间边的权重是对应的两个社区间边的权重总和。重复上述两步直至模块化系数不再增加就得到了最优的社区探索结果。

2.2.4 基于香农熵的均衡度计算 香农熵(Shannon Entropy)最早提出是为了解决对信息的量化度量问题[36]。若用离散型随机变量X表示一个不确定性系统的状态特征,X的取值为

其中:

香农熵具有这样一种性质:当

式中:n表示中国周边邻国数量;pi表示邻国i与中国的合作(冲突)分数占中国与所有周边国家合作(冲突)分数总和的比例;J的取值范围为0 ≤ J ≤ 1,越接近1表示中国与周边国家合作(冲突)分数越均衡。

3 结果分析

3.1 中国及其周边国家间关系阶段划分

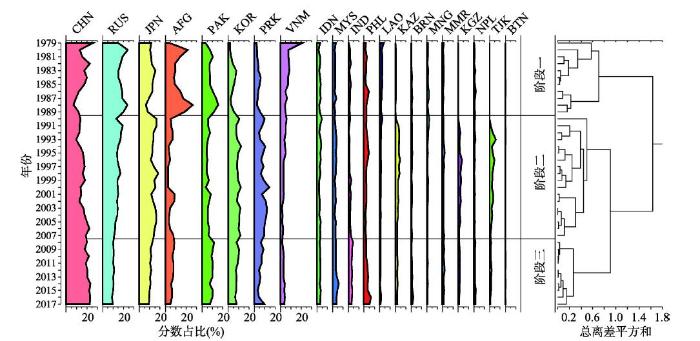

通过有序聚类方法将中国及其周边国家合作水平的时间序列划分为3个阶段:第一阶段1979-1989年、第二阶段1990-2007年、第三阶段2008-2017年(图1)。在第一阶段,合作分数占比高的国家包括中国、俄罗斯、日本、阿富汗和越南等国,并呈现出深幅波动,其他国家的占比很小;在第二阶段,俄罗斯与阿富汗以及巴基斯坦等国的占比逐渐下降,中国、日本两国的占比稳步上升,韩国、朝鲜以及哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等国的占比也显著上升;第三阶段中,中国跃升为合作分数占比最大的国家,占比较大的国家还有俄罗斯、日本等国,总体比例结构较为稳定。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图11979-2017年中国及其周边国家合作水平阶段划分

注:CHN(中国)、RUS(俄罗斯)、JPN(日本)、AFG(阿富汗)、PAK(巴基斯坦)、KOR(韩国)、PRK(朝鲜)、VNM(越南)、IDN(印度尼西亚)、MYS(马来西亚)、IND(印度)、PHL(菲律宾)、LAO(老挝)、KAZ(哈萨克斯坦)、BRN(文莱)、MNG(蒙古)、MMR(缅甸)、KGZ(吉尔吉斯斯坦)、NPL(尼泊尔)、TJK(塔吉克斯坦)、BTN(不丹),下文同。

Fig. 1Stage division of cooperation between China and its neighboring countries form 1979 to 2017

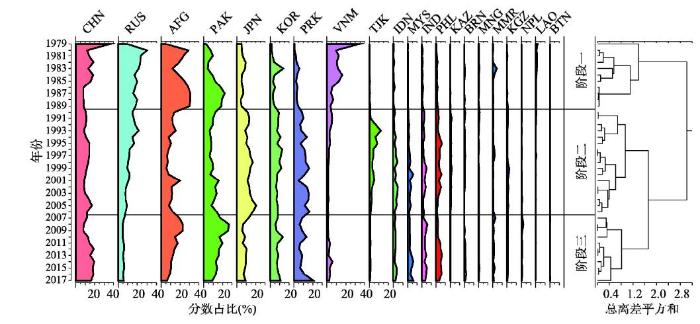

同样,采用有序聚类方法将中国及其周边国家冲突水平划分为3个阶段:第一阶段1979-1989年、第二阶段1990-2006年、第三阶段2007-2017年(图2)。不同于合作水平,中国及其周边国家的冲突水平的比例结构波动明显剧烈。第一阶段内,冲突分数占比大的国家包括俄罗斯、阿富汗、巴基斯坦、中国、越南等国。中国和越南两国的冲突分数占比表现出相似的变化趋势:从1979年的极高值波动下降。在第二阶段,俄罗斯、巴基斯坦、阿富汗和越南的冲突分数占比显著降低,而日本、韩国,朝鲜的占比大幅上升,中亚国家和东南亚国家占比逐渐提高。第三阶段,中国逐渐成为冲突分数占比最大的国家,巴基斯坦和阿富汗两国的冲突分数占比再次上升,朝鲜、韩国、菲律宾、印度、马来西亚等国保持着相对较高的占比,而日本和俄罗斯的占比逐年稳步降低。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图21979-2017年中国及其周边国家冲突水平阶段划分

Fig. 2Stage division of conflict between China and its neighboring countries form 1979 to 2017

合作水平和冲突水平比例结构变化反映出中国及其周边国家地缘关系3个阶段鲜明的时代特点。从宏观国际背景分析发现,第一阶段正是国际冷战即将结束的关键时期,在美苏争霸的背景下,中国周边环境极度动荡,先后发生了阿富汗战争、中越战争、越柬战争等大规模的武装冲突,美苏两大阵营对抗激烈,涉及的核心国家在GDELT数据上占比明显高于其他国家。第二阶段从冷战结束持续到21世纪初,时间跨度最长,经济合作与和平发展成为中国及其周边国家的主题,在GDELT数据中表现为多数国家受到关注,各国受关注的程度更加均衡。第三阶段至今,中国及其周边国家仍处于一个和平与发展的大环境下,但是大国博弈和恐怖主义等政治主题渐渐凸显,从GDELT数据上可以发现中国更加受到国际的关注。

3.2 中国及其周边国家平均网络分析

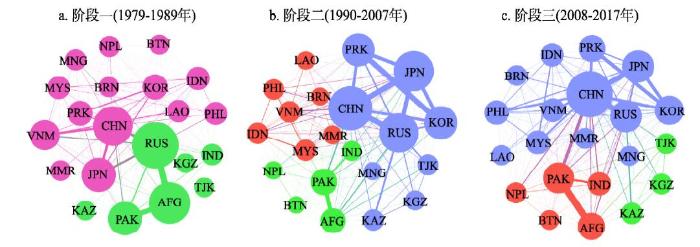

3.2.1 合作平均网络结构分析 基于阶段划分结果进行平均网络分析,反映出各个阶段内中国及其周边国家合作与冲突的整体态势,并通过社区探索工具和可视化手段对国家间关系网络内部结构进行挖掘,把握各阶段中国及其周边国家间的相互合作与彼此冲突的外在表现和内在逻辑。图3显示,第一阶段合作网络中最大的节点是俄罗斯,其次是阿富汗和中国,即表明俄罗斯、阿富汗和中国是这一阶段合作最热的国家。最宽的连线在俄罗斯和阿富汗,以及阿富汗和巴基斯坦之间,被认为是最突出的两对双边合作关系。在这一阶段,GDELT数据的网络分析表明,随着俄罗斯与阿富汗两个国家间互动和联系频繁,在新闻媒体大数据中两个国家的合作事件与冲突事件的数量会同时暴涨。社区探索分析的结果将整个网络划分为两个社区:以俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦(前苏联国家)和巴基斯坦、阿富汗、印度组成的社区一;以中国、日本等国家组成的社区二。社区探索出的两个社区与冷战后期亲美和亲苏的两个阵营关系密切,同一阵营内部国家间的合作联系强于不同阵营间国家的合作联系。分析这一阶段中国及其周边国家合作态势发现,中国与亲美国家的合作相对较为密切。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3中国及其周边国家合作平均网络3个阶段演化

注:不同颜色表示不同社区,颜色无具体含义。

Fig. 3Revolution of cooperation networks in China and its neighboring countries during three stages

第二阶段,合作热点国家为中国、俄罗斯、日本、韩国和朝鲜5国,最突出的双边合作关系也是五国间的相互合作关系。社区探索的结果为3个:以中俄日韩朝、蒙古以及中亚三国组成的社区一,以阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔和不丹等南亚国家组成的社区二,以菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家组成的社区三。第二阶段自冷战结束伊始,美苏争霸的两极格局已经瓦解,和平与发展成为世界的主题,中国、俄罗斯共同进入了传统的亲美国家阵营。中国与周边各国进入了以经济合作为中心的外交时代,大规模的军事冲突已不复存在,特别是中俄日韩朝5个国家间的合作往来尤为紧密。因此这一阶段中国及其周边国家间呈现出中俄日韩朝五国领衔的广泛合作格局。

第三阶段,中国成为了合作网络中的核心节点,与日本和俄罗斯的合作最为紧密。与此同时,中国与马来西亚、菲律宾等东南亚国家互动日益频繁,合作往来也更为密切,在社区探索的结果中,中国与东南亚国家并入同一社区,形成了以中国为中心,以俄、日、韩为支撑的广泛合作格局。

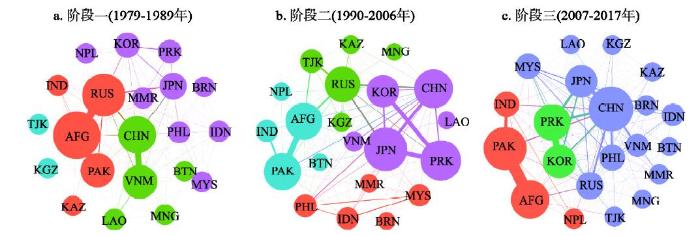

3.2.2 冲突平均网络结构分析 图4展示了3个阶段间中国及其周边国家冲突网络。第一阶段内,冲突热点国家是阿富汗和俄罗斯,其次是巴基斯坦、中国和越南。最激烈的冲突发生在俄罗斯和阿富汗、阿富汗和巴基斯坦以及中国和越南之间。这一阶段在中国周边发生了一系列重要事件,1979年苏联入侵阿富汗,开始了长达10年的阿富汗战争,同年中越两国发生大规模边境武装冲突,两国的紧张关系一直持续到80年代末。GDELT数据显示,这一阶段冲突态势以阿富汗战争和中越战争为两大主题,背后的逻辑仍是美苏两个超级大国在中国周边地区的霸权争夺。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4中国及其周边国家冲突平均网络三阶段演化

Fig. 4Revolution of conflict networks in China and its neighboring countries during three stages

在第二阶段,日本、朝鲜和韩国急剧上升为冲突热点国家,最激烈的冲突发生在巴基斯坦和阿富汗之间。社区探索结果将网络划分为4个社区:中国、日本、韩国、朝鲜等国组成的社区一;俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和蒙古组成的社区二;阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹组成的社区三;菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、文莱组成的社区四。从地缘关联上可以发现这4个社区与东亚东北亚、中亚、南亚、东南亚4个区域的划分大致吻合。随着苏联解体导致两极格局瓦解,中国及其周边国家间激烈的武装冲突大大减少,取而代之的是各区域内部间一些历史遗留问题导致的较小摩擦。这一阶段冲突模式由大规模激烈对抗转向小范围局部摩擦。

第三阶段,中国成为冲突网络中的最大节点,与周边国家却并未发生显著的激烈冲突。在和平崛起的背景下,中国与周边国家的冲突水平始终在一个合理可控的范围内,但是中国的快速崛起在周边国家间产生重要影响,同时产生了更大范围的政治摩擦。阶段内最激烈的冲突发生在巴基斯坦和阿富汗之间以及朝鲜和韩国之间。巴基斯坦和阿富汗是恐怖主义的泛滥之地,也是国际反恐斗争的主战场,两国关系始终处于一个极度动荡的状态。自第二次世界大战结束以来,朝韩两国始终处于南北对峙的状态,几十年来双边关系的发展也十分曲折,在半岛核问题和大国干预的背景下,朝韩两国再一次走向紧张的对抗。GDELT数据分析发现,这一阶段冲突以巴阿关系和朝韩关系为两条主线,分别对应恐怖主义和大国博弈两大国际政治主题,中国虽然是冲突热点国家,在经济合作为主导的大背景下与周边国家摩擦范围扩大,但不存在直接的激烈冲突。

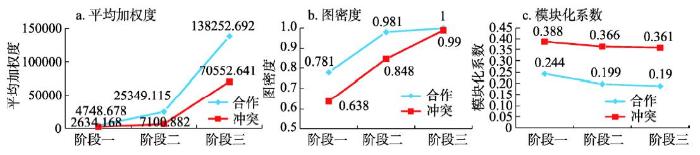

3.2.3 合作与冲突平均网络指标分析 平均加权度和图密度是社会网络分析中评价网络整体概况的指标:平均加权度表示平均一国与其他国家合作或冲突分数的总和,也反映网络总体的合作分数或冲突分数;图密度衡量网络的相互连接情况,当所有国家间都存在互动,图密度达到最大为1。模块化系数是社区划分结果的评价指标,模块化系数越大表示社区内部联系越紧密,社区之间联系越稀疏。

从平均加权度来看,合作与冲突网络的平均加权度均在逐阶段上升,尤其从第二阶段到第三阶段存在飞跃式增长,这与进入新世纪以来信息爆炸式增长息息相关(图5)。每一阶段合作平均加权度远高于冲突平均加权度,说明中国及其周边国家总体上合作大于冲突。图密度逐阶段的提升表明中国及其周边国家间的联系越来越广泛,合作网络密度大于冲突网络密度反映出国家间友好合作比彼此冲突摩擦更加普遍,主要体现在一些地理上不邻近的国家之间。由于地理上的空间距离,这些国家间历史以来不存在领土争端、政治摩擦等冲突问题,而在全球化背景下产生了相互合作的需求,增加了国家间的合作往来。图5c表明冲突网络的模块化系数始终高于合作网络,直接反映了中国及其周边国家间的冲突集中在某几个国家群内部,而合作更加均衡普遍,甚至可以将整个网络视为一个合作的大社区。

图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图51979-2017年中国及其周边国家合作与冲突网络3个指标

Fig. 5Three indexes of cooperation and conflict networks in China and its neighboring countries from 1979 to 2017

3.3 各阶段突出双边关系对应分析

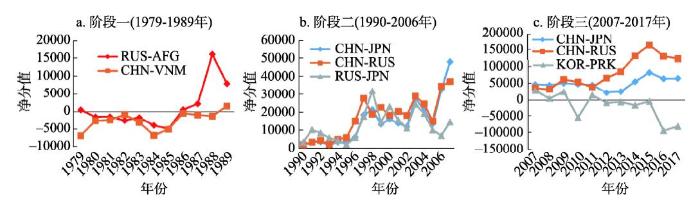

在采用社会网络分析把握中国及其周边国家整体的合作与冲突态势的基础上对各阶段内突出的双边关系进行对应分析。将两国间的合作分数与冲突分数相加得到其净分值,表示两国关系所处的水平。当净分值大于零时,两国互动以合作交流为主,双边关系较为友好;当净分值在零值或零值以下时,两国则处于一个严重冲突甚至敌对的状态。图6a表示第一阶段内最突出的两对双边关系:俄罗斯和阿富汗、中国和越南。结合历史背景分析,从1979年阿富汗战争爆发后,俄罗斯与阿富汗的净分值逐年走低,双边关系持续恶化,至1985年陷入了谷底。这段时期正是苏联占领阿富汗、对阿富汗抵抗力量全面打击和重点清剿的时期。然而在旷日持久的战争泥潭中国力不支,苏联寻求从阿富汗脱身。1986年苏联调整对阿政策,积极推进阿富汗问题的政治解决进程,将战争规模保持在较低水平,因此双边关系渐渐回暖,直至1988年苏联接受日内瓦协议,从阿富汗撤军,两国关系逐渐恢复到常规水平。这一阶段同时,中苏交恶和越南亲苏的背景下中越两国冲突不断,在1979年和1984年中越两国发生了大规模边境战争,双边关系降至冰点。1986年越南在亲苏派领导人黎笋逝世之后重新确定发展路线和战略方向,中国也调整了对越政策,双边关系逐渐朝着邦交正常化的方向发展。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图61979-2017年中国及其周边国家各阶段内突出双边关系

Fig. 6Highlighted bilateral relations in each stage in China and its neighboring countries from 1979 to 2017

如图6b所示,第二阶段内中国及其周边国家间突出的双边关系是中日俄三国间的关系,除美国外,中日俄三国鼎立,主导这一区域合作与竞争的格局,三国间的关系也经历着相似的发展过程。冷战结束后,三国间关系逐渐朝着广泛合作的方向发展,在1997-2004年达到一个新的高度,虽然这一时期领土争端、军事威胁、政治博弈等因素导致三国间关系波动,但在经济、能源、安全等方面的合作始终是中日俄关系的压舱石。2005年以后,一方面中日经贸合作迅速发展,另一方面中俄在政治军事领域合作日益密切,中日和中俄关系净分值蹿升,相较之下俄日关系则维持着前期水平。

从图6c可以看到,第三阶段内中俄关系的净分值在2011年后持续飙升,除了网络媒体信息量激增的影响,也说明中国与俄罗斯的全面战略协作伙伴关系发展良好。中日间的净分值稳中上升,体现出中日间战略互惠关系得以逐步推进。总体来看,中俄关系比中日关系更为紧密。与此相反,这一阶段朝韩间净分值持续降低,2010年朝韩关系从极度冷淡走向激烈对抗,双方发生严重的军事冲突,半岛局势极度紧张。此后在国际社会多方努力之下朝韩关系有所缓和,而2015年之后朝韩关系再次严重倒退。南北经济发展不对称、政治互信度低和朝核问题等内部因素以及大国干预等外部因素导致了朝韩关系错综复杂,未来发展充满不确定性,成为威胁中国周边安全的重大隐患。

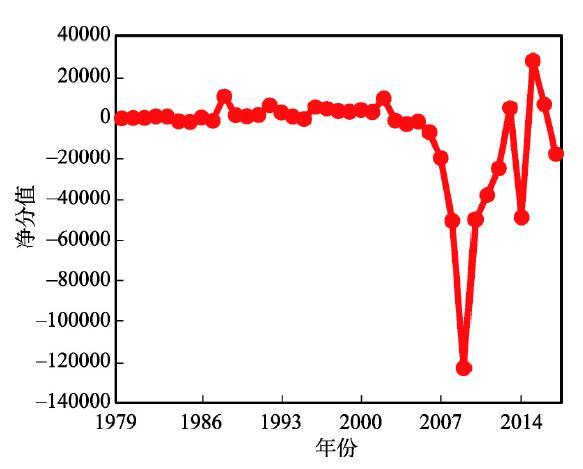

在中国周边国家中巴基斯坦和阿富汗的关系长期以来极度复杂和不稳定,在3个阶段的合作网络与冲突网络中始终突出。从图7中可以看到,巴基斯坦和阿富汗的净分值在2005年之前始终维持在零值附近,宗教问题和领土争端等因素导致双边关系始终紧张,而进入21世纪以来,恐怖主义的泛滥更是加剧了两国关系的动荡。

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7巴基斯坦和阿富汗关系历年净分值

Fig. 7Net scores for relation between Pakistan and Afghanistan

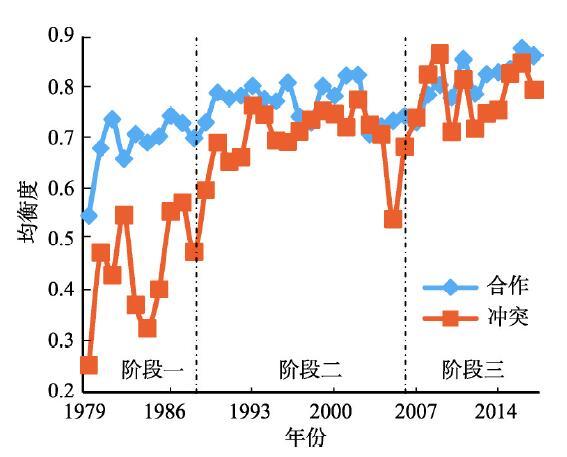

3.4 中国与周边国家合作和冲突均衡度分析

对中国及其周边所有国家间的整体合作与冲突关系格局进行分析后,从均衡度的角度以中国为中心探讨其与周边所有国家的关系。均衡度反映中国与20个邻国间合作(冲突)分数的平均状况。当均衡度达到最大值1时,表示中国与各个邻国的合作(冲突)分数没有差异。第一阶段,合作均衡度远高于冲突均衡度,二者均从较低值快速上升,表明中国与周边国家的合作越来越普遍,与单国的冲突也有所缓和(图8)。1979年和1984年冲突均衡度极低,中国与越南发生了大规模的边境战争,占中国与周边国家冲突分数总和的80%以上。冷战结束后,周边国家政治局势渐渐稳定,与中国的外交往来恢复正常,因此第二阶段内,合作均衡度和冲突均衡度总体上在0.7~0.8之间波动。值得注意的是2005年,中日之间爆发了重大的外交冲突,在抗日战争胜利60周年之际,日本首相参拜靖国神社、中国反日游行等一系列事件导致中日关系陷入了谷底,也使冲突均衡度在2005年大幅回落。第三阶段开始至今,合作均衡度保持明显上升趋势,冲突均衡度表现出较大幅度的波动,其背后原因是中国与菲律宾、马来西亚等东南亚国家在南海区域的争端起伏不定,一波三折。这一现象反映出中国和平崛起过程中,中国与周边国家的冲突范围不断扩大的问题。

图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8中国与周边国家合作和冲突均衡度

Fig. 8Equilibrium of cooperation and conflict between China and its neighboring countries

4 结论与讨论

中国及其周边国家间地缘关系在空间格局上错综复杂,在历史变迁中波动曲折,影响着中国不同时期的发展。利用新闻大数据的特点,以时间序列为线索,从全球性的视角,通过社会网络分析等手段对中国及其周边国家的合作与冲突关系定量分析进行尝试。研究发现:(1)1979-2017年,中国及其周边国家间合作关系与冲突关系均可划分3个阶段。合作关系阶段划分:1979-1989年、1990-2007年、2008-2017年。冲突关系阶段划分:1979-1989年、1990-2006年、2007-2017年。基于GDELT数据的合作关系与冲突关系阶段划分相差无几,只是在第二阶段末相差一年,因此可以将中国及其周边国家地缘关系综合划分3个阶段。从时段分析发现,中国及其周边国家间关系演化的时限一般在10年以上。

(2)中国及其周边国家合作与冲突关系网络存在一定的演化规律。无论在合作网络还是冲突网络中,中国成为网络的中心,逐渐演变成为该地区政治影响力的核心国家;第一阶段合作网络中存在亲苏和亲美两大阵营,中国与亲美国家的合作相对较为密切,第二阶段冷战结束后形成长时期中俄日韩朝五国领衔的广泛合作格局,进入第三阶段中国与东南亚国家联系增强,巩固了以中国为核心,以俄、日、韩为支撑的广泛合作格局;在冲突网络中第一阶段内阿富汗战争和中越战争两大主题突出,美苏争霸的两极格局呈现,苏联解体后的第二阶段社区划分与地域划分大致吻合,冲突模式由激烈对抗转向局部摩擦,进入第三阶段映射恐怖主义和大国博弈两大国际政治主题的巴阿关系和朝韩关系成为焦点,在经济合作为主导的大背景下中国与周边国家摩擦范围扩大,但不存在直接的激烈冲突。平均加权度、图密度和模块化系数三个网络指标的变化均反映出中国及其周边国家间交往日益密切,经济、政治、文化多方面合作远比冲突摩擦广泛普遍。

(3)各个时期内都存在不同的受国际关注的双边关系。第一阶段内突出的俄罗斯与阿富汗和中国与越南的双边关系均从极度对抗逐渐走向缓和与正常化;冷战结束后中日俄三国间的关系突出,朝着高水平广泛合作的方向发展;进入第三阶段中俄全面战略协作伙伴关系和中日战略互惠关系均得以全面推进,中俄关系较中日关系更为紧密,而朝韩关系反复倒退;全阶段巴基斯坦和阿富汗的关系始终紧张,恐怖主义泛滥加剧了局势的动荡;第一、二阶段中国与周边国家的合作均衡度大于冲突均衡度,到第三阶段二者达到同一水平,反映出中国与周边国家间广泛合作的格局比较稳定,而历史问题和领土争端等因素则导致冲突起伏不定。

正如有****提出地理大数据和复杂性科学相互支撑可能将成为21世纪地理学的主流科学方法[23]。本文利用新闻媒体大数据综合解析国家间的地缘关系,通过一种有序聚类的方法划分出历史阶段,在符合现实世界认知的同时补充了以事件节点认识历史进程的方法传统。通过社会网络分析实现国家关系网络化,结合指标工具挖掘关系网络的深度结构并将其以一种更加直观地方式呈现出来,可以很好地解释分析地缘关系的演变。研究结果证明将大数据与复杂性科学纳入地缘政治研究的尝试会带来正面的效果。但是,在地缘政治研究中定量分析也存在着局限性,如采用不同的大数据可能不会得出完全一致的结论;定量分析方法多样,如何选择方法因根据问题而定,网络分析并非适合所有问题;另外,利用大数据进行地缘关系研究应当注重地缘政治理论支撑,注重定量结果与定性结果的对比分析。因此,如何扎根地缘政治相关理论、充分理解数据并结合恰当的数理方法是今后地缘关系研究中值得关注的问题。

GDELT数据内容丰富,涵盖了政治、经济、文化等各个领域,从细节加以深度挖掘,将合作和冲突数据依照政治、军事、经济、文化等层面进行归类,可以对不同阶段国家之间的地缘关系进行更加细致地梳理分析,这也是笔者今后研究工作的重点。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URLMagsci [本文引用: 1]

<p>地缘环境研究是中国地理学界复兴政治地理学的第二次尝试, 也是政治地理学从单一要素向多要素、综合化发展的体现。基于对在北京召开的两次“地缘环境”国际研讨会和对早期地缘环境研究归纳的基础, 将地缘环境界定为由地理环境、地缘关系和地缘结构3 部分组成, 其中, 地理环境由自然环境、人口经济环境和社会文化环境构成, 地缘关系包括经济关系、政治军事关系和社会文化关系, 地缘结构则包含政治军事结构、经济结构和空间结构。采用AHP决策分析和模糊综合评价相结合的方法对南亚地缘环境进行定量评估。研究结果表明:南亚在地理环境、地缘关系和地缘结构上都存在明显的空间分异, 并最终导致南亚在地缘环境上可以划分为4类, 即印度为一类, 巴基斯坦和孟加拉为一类, 不丹和尼泊尔为一类, 斯里兰卡和马尔代夫为一类。造成这种空间分异的原因大致有3个, 即“地理决定论”、相互依赖论和制度论。</p>

URLMagsci [本文引用: 1]

<p>地缘环境研究是中国地理学界复兴政治地理学的第二次尝试, 也是政治地理学从单一要素向多要素、综合化发展的体现。基于对在北京召开的两次“地缘环境”国际研讨会和对早期地缘环境研究归纳的基础, 将地缘环境界定为由地理环境、地缘关系和地缘结构3 部分组成, 其中, 地理环境由自然环境、人口经济环境和社会文化环境构成, 地缘关系包括经济关系、政治军事关系和社会文化关系, 地缘结构则包含政治军事结构、经济结构和空间结构。采用AHP决策分析和模糊综合评价相结合的方法对南亚地缘环境进行定量评估。研究结果表明:南亚在地理环境、地缘关系和地缘结构上都存在明显的空间分异, 并最终导致南亚在地缘环境上可以划分为4类, 即印度为一类, 巴基斯坦和孟加拉为一类, 不丹和尼泊尔为一类, 斯里兰卡和马尔代夫为一类。造成这种空间分异的原因大致有3个, 即“地理决定论”、相互依赖论和制度论。</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11820/dlkxjz.2014.03.001Magsci [本文引用: 1]

在对19 世纪末和20 世纪西方代表性地缘政治与地缘经济理论进行重点介绍的基础上,分析了中国周边地缘政治与地缘经济的历史和现状特点,阐述了中国周边地缘政治与地缘经济的基本格局与发展态势,即:北部地缘政治关系紧密,地缘经济发展较快;西部地缘政治关系持续发展,地缘经济合作前景广阔;西南部为地缘政治破碎带,地缘经济极具潜力;南部地缘政治与地缘经济关系总体良好,但南海问题是不稳定因素;东部地缘政治热点问题敏感复杂,地缘经济结构相对稳定。最后提出了改善提升中国周边地缘政治关系与发展地缘经济的“北联、西进、南合、东拓”地缘战略及对策建议。

DOI:10.11820/dlkxjz.2014.03.001Magsci [本文引用: 1]

在对19 世纪末和20 世纪西方代表性地缘政治与地缘经济理论进行重点介绍的基础上,分析了中国周边地缘政治与地缘经济的历史和现状特点,阐述了中国周边地缘政治与地缘经济的基本格局与发展态势,即:北部地缘政治关系紧密,地缘经济发展较快;西部地缘政治关系持续发展,地缘经济合作前景广阔;西南部为地缘政治破碎带,地缘经济极具潜力;南部地缘政治与地缘经济关系总体良好,但南海问题是不稳定因素;东部地缘政治热点问题敏感复杂,地缘经济结构相对稳定。最后提出了改善提升中国周边地缘政治关系与发展地缘经济的“北联、西进、南合、东拓”地缘战略及对策建议。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11820/dlkxjz.2015.05.001URL [本文引用: 1]

“一带一路”指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,是中国为推动经济全球化深入发展而提出的国际区域经济合作新模式.其核心目标是促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,推动开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构.“一带一路”框架包含了与以往经济全球化完全不同的理念,即“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”,这正是丝绸之路文化内涵的体现.本文分析了“一带一路”战略与经济全球化及世界格局变化的关系;剖析了其空间内涵,认为“一带一路”具有多重空间内涵和跨尺度特征,是统筹中国全面对外开放的国家战略.最后,提出了推进“一带一路”建设为地理学提出的几个重要议题,包括地缘政治、国别地理、对外直接外资理论、交通运输优化组织等.

DOI:10.11820/dlkxjz.2015.05.001URL [本文引用: 1]

“一带一路”指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,是中国为推动经济全球化深入发展而提出的国际区域经济合作新模式.其核心目标是促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,推动开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构.“一带一路”框架包含了与以往经济全球化完全不同的理念,即“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”,这正是丝绸之路文化内涵的体现.本文分析了“一带一路”战略与经济全球化及世界格局变化的关系;剖析了其空间内涵,认为“一带一路”具有多重空间内涵和跨尺度特征,是统筹中国全面对外开放的国家战略.最后,提出了推进“一带一路”建设为地理学提出的几个重要议题,包括地缘政治、国别地理、对外直接外资理论、交通运输优化组织等.

URL [本文引用: 1]

围堵与反围堵是世界历史上大国崛起的常态.本文立足于结构现实主义的国际关系原理,运用地理学的空间相互作用和区位选择等理论,探讨中国在和平崛起过程中权力—利益半径外延的必然性、与本文为竞争利益空间而发生的全球性战略互动,以及由此诱发的周边地缘风险.作者指出,由于区域的非均质性,中国向外实现战略突破时只能依循非均衡路径,即集中优势资源在空间阻滞效应较弱、“投资”回报较高的局部地区率先实现突破,并以此为“极轴”向其他地区辐射战略影响.在全球层面上,由于综合国力的结构性缺陷,目前中国宜把战略资源优先投放到“低政治”领域,运用渗透性较强的经济手段,争取尽快在非洲、拉美与西欧等地获取必要的战略立足点;而在区域层面上,中国应追求在“高政治”领域有所建树,选择与中国在地理上接近、文化亲缘性较强、战略互信度较高的国家进行对外拓展,如:巴基斯坦、缅甸、蒙古、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦等地.两者相辅相成,共同组成了21世纪中国和平崛起的国际地缘战略.

URL [本文引用: 1]

围堵与反围堵是世界历史上大国崛起的常态.本文立足于结构现实主义的国际关系原理,运用地理学的空间相互作用和区位选择等理论,探讨中国在和平崛起过程中权力—利益半径外延的必然性、与本文为竞争利益空间而发生的全球性战略互动,以及由此诱发的周边地缘风险.作者指出,由于区域的非均质性,中国向外实现战略突破时只能依循非均衡路径,即集中优势资源在空间阻滞效应较弱、“投资”回报较高的局部地区率先实现突破,并以此为“极轴”向其他地区辐射战略影响.在全球层面上,由于综合国力的结构性缺陷,目前中国宜把战略资源优先投放到“低政治”领域,运用渗透性较强的经济手段,争取尽快在非洲、拉美与西欧等地获取必要的战略立足点;而在区域层面上,中国应追求在“高政治”领域有所建树,选择与中国在地理上接近、文化亲缘性较强、战略互信度较高的国家进行对外拓展,如:巴基斯坦、缅甸、蒙古、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦等地.两者相辅相成,共同组成了21世纪中国和平崛起的国际地缘战略.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 1]

对全封闭湖泊调角海子的湖沼相沉积进行高分辨率采样,并通过14C测年建立了样品的时间序列;通过孢粉分析及孢粉资料的“地层约束聚类分析”,建立了主要孢粉类型的浓度和百分比图谱,划分出5个孢粉带和9个孢粉亚带,重建了区域植被演化历史,并据此初步探讨了区域全新世以来生态环境演化的规律。

Magsci [本文引用: 1]

对全封闭湖泊调角海子的湖沼相沉积进行高分辨率采样,并通过14C测年建立了样品的时间序列;通过孢粉分析及孢粉资料的“地层约束聚类分析”,建立了主要孢粉类型的浓度和百分比图谱,划分出5个孢粉带和9个孢粉亚带,重建了区域植被演化历史,并据此初步探讨了区域全新世以来生态环境演化的规律。

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

社会网络分析方法是近20年来发展十分迅速的一种研究方法,它起源于社会学,并逐渐渗透到各个社会科学。地缘政治是从地理视角来探究国家间各种关系,这与社会网络分析对“关系”的关注非常吻合。介绍了社会网络主要理论和分析方法,重点通过文献梳理总结社会网络分析方法在地缘政治研究中的应用,发现已有研究内容主要集中在两个方面:①用社会网络分析定量、形象地刻画国家政治、经济关系网络与其动态变化;②分析不同网络带来的效应以及对国家政治、经济关系的影响等。相对国外而言,国内在此领域研究尚显不足,未来可以借助社会网络分析方法来研究中国的地缘政治环境。

URL [本文引用: 1]

社会网络分析方法是近20年来发展十分迅速的一种研究方法,它起源于社会学,并逐渐渗透到各个社会科学。地缘政治是从地理视角来探究国家间各种关系,这与社会网络分析对“关系”的关注非常吻合。介绍了社会网络主要理论和分析方法,重点通过文献梳理总结社会网络分析方法在地缘政治研究中的应用,发现已有研究内容主要集中在两个方面:①用社会网络分析定量、形象地刻画国家政治、经济关系网络与其动态变化;②分析不同网络带来的效应以及对国家政治、经济关系的影响等。相对国外而言,国内在此领域研究尚显不足,未来可以借助社会网络分析方法来研究中国的地缘政治环境。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]