,1, 李美娇1,2, 李士成31.

,1, 李美娇1,2, 李士成31. 2.

3.

Reliability assessment of global historical forest data in China

YANG Fan1,2, HE Fanneng ,1, LI Meijiao1,2, LI Shicheng31.

,1, LI Meijiao1,2, LI Shicheng31. 2.

3.

通讯作者:

收稿日期:2018-03-7修回日期:2019-01-23网络出版日期:2019-05-25

| 基金资助: |

Received:2018-03-7Revised:2019-01-23Online:2019-05-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

杨帆(1991-),男,山西武乡人,博士生,主要从事历史土地利用变化研究E-mail:yangf.

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (3540KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

杨帆, 何凡能, 李美娇, 李士成. 全球历史森林数据中国区域的可靠性评估. 地理学报[J], 2019, 74(5): 923-934 doi:10.11821/dlxb201905007

YANG Fan.

1 引言

大量研究表明,因人类土地利用活动而引起的土地覆被变化已深刻影响着地球系统。重建过去长时段土地利用与土地覆被变化(Land Use and Land Cover Change, LUCC)是深入理解地球环境变化过程及机理的重要途径,因而受到国际学术界的广泛关注[1,2,3]。森林作为陆地生态系统的主体和陆地表层主要覆被类型之一,其变化是LUCC的主要表现形式[4,5],对气候、地表辐射平衡以及温室气体等都具有重要的调节作用[6,7,8]。因此,森林覆被变化成为当今全球或区域气候与生态效应模拟研究的主要内容之一。近年来,历史森林数据重建方面已开展了一系列的研究工作,并发表了诸多研究成果。其中,在区域尺度上,各国****基于区域性的典型资料,建立了许多包含森林数据在内的区域历史土地利用变化数据集,如Clawson等[9]利用美国不同时期的森林调查统计资料,重建了美国1800-1977年的森林数据;Kaplan等[10]基于欧洲各国历史森林调查统计资料,建立了欧洲1000 BC-1850 AD年森林变化数据;Tian等[11]利用历史资料和现代高分辨遥感数据,复原了印度1880-2010年土地利用数据;何凡能等[12]通过构建土地宜垦性评估模型,重建了中国1700-2000年森林分布数据。在全球尺度上,包含森林数据的全球数据集主要有:Ramankutty等[13]利用线性回溯模型,建立了全球过去300年的土地利用数据集(Center for Sustainability and the Global Environment, SAGE);Pongratz等[14]在SAGE数据集的基础上,以全球人口数据为代用资料,建立了过去千年土地利用数据集(Pongratz Julia, PJ);Kaplan等[15]通过构建历史人口与森林面积的关系模型,建立了8000 BP-1850 AD的森林变化数据集(KK10)。

相较于区域研究成果,全球数据集因具有覆盖时段长、范围广等特点,被广泛用于全球乃至区域尺度上人类活动对气候和生态系统等方面的影响评估[16,17,18,19,20]。然而,由于各数据集重建思路、算法和代用资料等方面的不同,其重建结果存在较大差异,从而使得以该些数据集为基础的生态环境效应模拟和碳排放估算等研究产生了较大不确定性,严重制约了人们对于历史LUCC过程及其环境效应的理解。如,在全球尺度上,Kaplan等[15]分别以KK10和HYDE 3.1数据集为数据源,估算了8000 BP-1850 AD年因土地利用变化导致的全球累计碳排放,结果发现:前者比后者的估算值竟高120%以上;在区域尺度上,Houghton等[16]以全球性LUCC数据为基础,估算过去300年中国土地利用变化所导致的碳排量,较Ge等[20]采用中国历史LUCC数据估算的碳排放量高出30%~50%。因此,全球历史LUCC数据集在区域尺度的可靠性如何,数据集是否能被用于区域尺度的研究等问题亟待被解答。

基于历史资料(如文字记载、历史地图、调查统计数据等)或自然证据(如孢粉等)的重建结果能更客观地反映区域土地利用变化的时空特征,故以区域研究结果为基础开展评估来检验全球数据集可靠性。中国区域出发,针对全球数据集中的耕地数据进行了可靠性评估[21,22,23],结果显示,全球数据集中国区域的耕地数据存在较大的不确定性,不能客观反映中国区域历史耕地变化的趋势与特征。而有关全球数据集中历史森林数据在区域尺度上的可靠性如何,至今鲜有评估。鉴于此,本文拟以中国区域为研究对象,依据中国****基于历史文献资料建立的中国历史森林数据集(Chinese Historical Forest Dataset, CHFD),通过对1700年以来中国森林变化趋势、数量及空间格局的对比分析,定量评估全球数据集中有关中国区域森林数据的可靠性,希冀其结果可为深入了解和合理利用全球历史土地利用数据集提供借鉴。

2 数据与方法

2.1 数据来源

目前,含盖中国历史森林数据的全球历史土地利用数据集有SAGE、PJ和KK10等3个,中国本土历史数据集为CHFD,数据集基本特征如表1所示。Tab. 1

表1

表1SAGE、PJ、KK10和CHFD数据集的基本特征

Tab. 1

| 数据集 | 主要覆被类型 | 重建时段 | 时间分辨率(a) | 空间分辨率 |

|---|---|---|---|---|

| SAGE | 耕地、森林、草地 | 1700-1992 | 1~50 | 0.5°×0.5° |

| PJ | 耕地、牧草地、森林 | 800-1992 | 1 | 0.5°×0.5° |

| KK10 | 森林 | 8000-1850 | 1 | 5′×5′ |

| CHFD | 森林 | 1700-2000 | 5~50 | 10 km×10 km |

新窗口打开|下载CSV

(1)SAGE森林数据集。SAGE数据集首发于1999年[13],主要包括耕地、森林、草地3种土地类型。其中,历史森林数据是利用DISCover土地覆被数据和生态模型数据所建立的全球潜在森林植被的基础上,扣减耕地后获得的1700-1992年0.5°×0.5°经纬网格数据。虽然其后更新了历史耕地数据[24],并新增了1700-2007年的牧草地数据[25],但并未更新和扩展历史森林数据。因此本文所引用的SAGE中国历史森林数据为1999年版本。

(2)PJ森林数据集。PJ数据集发布于2008年[14],重建类型主要包括耕地、牧草地、森林3种。其中,历史森林数据是作者在将SAGE数据集[13]中的牧草地、耕地和潜在植被数据作了增补,利用潜在森林植被扣减农业用地所得,并采用线性回溯的方式将数据集扩展至过去千年,重建了800-1992年0.5°×0.5°经纬网格数据①(① 数据下载网站:https://cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/cerasearch/q?query=LAND_COV_scen_1700_1992.)。

(4)CHFD数据集。该数据集是在He等[28]重建的中国省区森林数据和Ye等[29]的中国东北县域森林数据的基础上所得。其中,在数量重建方面,以清代以来史料为依据,结合近现代调查统计资料和前人研究成果,通过详细的梳理与分析,较为客观地把握了森林变迁的史实与趋势;在此基础上,采用“断面订正与多时点校准”的方法,并将全国划分为25个省区,逐省区重建不同时点的森林数量。在空间重建方面,根据中国森林变迁的历史史实,提出了“土地宜垦性高的地区森林先遭破坏,宜垦性低的地区森林后破坏”的空间重建基本法则,并遴选地表海拔、地面坡度和气候生产力(水分、温度、光照)等因子,构建了土地宜垦性评估模型和森林格网化分配模型,重建了1700-2000年10 km×10 km网格的中国历史森林数据集[12]。

综上所述,SAGE、PJ和KK10等全球数据集的历史森林数据是以国别为单元,采用“间接扣减”的方式,即从全球潜在森林植被中扣减农业用地获得的;而CHFD则是以省区为单元,以历史文献资料为依据,通过“直接校订”各时点、各省区森林面积的方法,重建中国过去300年的森林面积数据。就结果而言,中国****重建的中国区域历史森林数据具有更加坚实的史料基础和与之相适应的方法特点。相比全球数据集,CHFD所反映的中国历史森林变化趋势更为客观,重建的森林数量也更为准确。

2.2 数据处理

(1)空间分辨率的统一。由于各数据集空间分辨率不尽相同,因此为便于比较,在省区尺度上,本文采用He等[12]所使用的省区合并方案;在网格尺度上,将KK10和CHFD数据集的空间分辨率调整为0.5°×0.5°经纬网格。(2)对比时段与时点的选取。鉴于各森林数据集的重建时段和时间分辨率并不一致,本文选取1700-1990年作为SAGE、PJ和CHFD数据集的对比时段,KK10为1700-1850年;时点以1700年为起始点,并以20年为间隔,依次选点。

(3)KK10森林数据的处理。由于KK10数据集发布的历史森林是变化数据,而非分布数据,因此,本文依据Kaplan等的重建思路[10],在融合全球土地宜垦性数据③(③ 数据下载网站:http://nelson.wisc.edu/sage/data-and-models/global-land-use/grid.php)与SAGE的潜在森林数据④(④数据下载网站:http://nelson.wisc.edu/sage/data-and-models/global-potential-vegetation/index.php.)的基础上,恢复了潜在森林植被的分布范围,并从中扣除森林变化数据,从而将历史森林变化数据转换为分布数据。

2.3 分析方法

本文以CHFD数据集为基础,从趋势、数量和空间格局3个方面,对全球数据集中有关中国历史森林数据的可靠性进行定量评估。(1)趋势对比法。趋势对比法是从宏观角度揭示不同目标数据整体随时间变化的一致性和差异程度。本文以土地利用动态度[30,31]为指标,表征不同数据集中国森林面积变化趋势,其表达式为:

式中:Df为研究时段森林动态度(%),当森林动态度为正数时,反映了森林数量随时间在增加,为负数时,则表明森林在减少,同时,其绝对值越大,表示森林面积变化剧烈程度越高,绝对值越低,则森林面积变化越缓慢。t为研究期的时段长;

(2)数量对比法。数量对比法是从数量的大小关系上展示相关事物之间相似性与差异性的方法。本文以对数变化率为指标,来反映不同数据集森林数据的数量差异,计算公式为:

式中:

(3)网格对比法。网格对比法是为了揭示不同数据集所反映的某种土地类型空间分布差异的一种分析方法[21,22]。本文以相对差异率为指标,在网格尺度上刻画不同数据集中国森林空间格局的差异程度,其计算公式为:

式中:

3 结果分析

3.1 趋势与总量对比

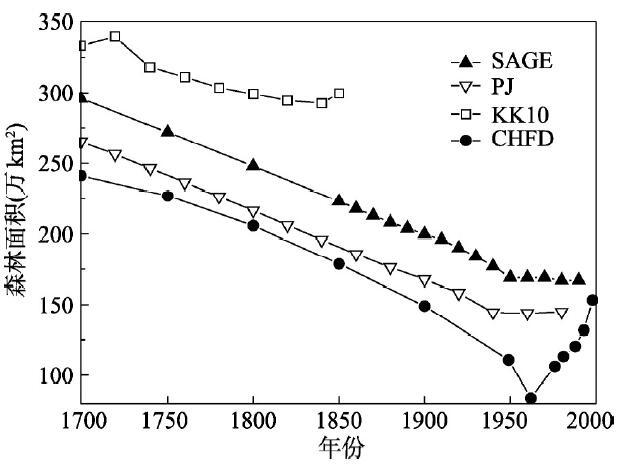

为揭示各数据集中国森林面积变化趋势和数量等方面的差异程度,本文分别提取了SAGE、PJ和KK10数据集中国区域的历史森林数据与CHFD进行对比。从图1可以看出,尽管各数据集所反映的1700年以来中国森林变化趋势是基本一致的,均呈现持续减少的态势,但在数量上却有较大的差异。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1SAGE、PJ、KK10和CHFD数据集1700年以来中国森林面积变化

Fig. 1Changes in forest area of China since 1700 as revealed by SAGE, PJ, KK10 and CHFD datasets

从变化趋势上看(图1),各数据集均以20世纪中叶为森林面积变化曲线的拐点,呈现出“先抑后扬”的特征。其中,CHFD在1700-1960年间呈加速减少的态势,森林面积减少约64%,森林动态度为-2.45%;1960-1998年呈迅速增长态势,森林面积增加了约83%,森林动态度为21.87%。而SAGE和PJ的中国森林数据在1700-1940年表现为线性递减,森林面积分别减少约40%和46%,森林动态度分别为 -1.68%和-1.90%;1940年之后森林面积基本保持不变或略微减少。KK10数据集1700-1850年森林面积表现为波动式减少,总量下降了约10%,森林动态度为 -0.67%。

从总量上看(表2),在1700-1980年间,CHFD中国森林面积总量介于87.88万km2~241.27万km2,SAGE森林面积总量在167.00万km2~296.00万km2之间,SAGE的森林面积较CHFD高出约20%~40%,其中,二者在1960年的数量差异最大,约为65%;PJ数据集由于吸纳了区域性的研究成果,森林总量介于143.98万km2~241.27万km2,与CHFD较为接近,绝大多数时点的数量差异率小于20%,仅在1960年的差异较大,约为49%;在1700-1840年CHFD的中国森林面积总量在184.11万km2~241.27万km2之间,而KK10的森林数量则高达292.50万km2~339.63万km2,KK10比CHFD的森林面积总量高出了约32%~46%。

Tab. 2

表2

表2SAGE、PJ、KK10和CHFD数据集中国森林面积与数量差异百分比

Tab. 2

| 年份 | CHFD森林 面积(万km2) | SAGE | PJ | KK10 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 森林面积(万km2) | 数量差异率 (%) | 森林面积(万km2) | 数量差异率 (%) | 森林面积(万 km2) | 数量差异率 (%) | ||||

| 1700 | 241.27 | 296.00 | 20.44 | 265.23 | 9.47 | 333.04 | 32.23 | ||

| 1720 | 235.58 | 286.40 | 19.53 | 256.30 | 8.43 | 339.63 | 36.58 | ||

| 1740 | 229.89 | 276.80 | 18.57 | 246.37 | 6.92 | 318.04 | 32.46 | ||

| 1760 | 222.81 | 267.20 | 18.17 | 236.41 | 5.92 | 311.20 | 33.41 | ||

| 1780 | 214.34 | 257.60 | 18.38 | 226.41 | 5.48 | 303.65 | 34.83 | ||

| 1800 | 205.87 | 248.00 | 18.62 | 216.35 | 4.97 | 299.10 | 37.35 | ||

| 1820 | 194.99 | 238.00 | 19.93 | 206.22 | 5.60 | 294.55 | 41.25 | ||

| 1840 | 184.11 | 228.00 | 21.38 | 195.91 | 6.21 | 292.50 | 46.29 | ||

| 1860 | 172.74 | 218.00 | 23.27 | 185.66 | 7.21 | ||||

| 1880 | 160.88 | 208.00 | 25.69 | 176.21 | 9.10 | ||||

| 1900 | 149.02 | 200.00 | 29.42 | 167.80 | 11.87 | ||||

| 1920 | 133.48 | 190.00 | 35.31 | 158.20 | 16.99 | ||||

| 1940 | 117.94 | 177.00 | 40.60 | 144.44 | 20.27 | ||||

| 1960 | 87.88 | 169.00 | 65.39 | 143.98 | 49.37 | ||||

| 1980 | 111.92 | 167.00 | 40.02 | 144.86 | 25.80 | ||||

新窗口打开|下载CSV

综上可知,全球数据集(SAGE和KK10)与CHFD在中国森林面积变化趋势和总量上均存在较大差异,而PJ数据集由于吸收了区域性的研究成果,其与CHFD在总量上较为接近,因此,二者之间具有一定的可比性。

3.2 省区对比

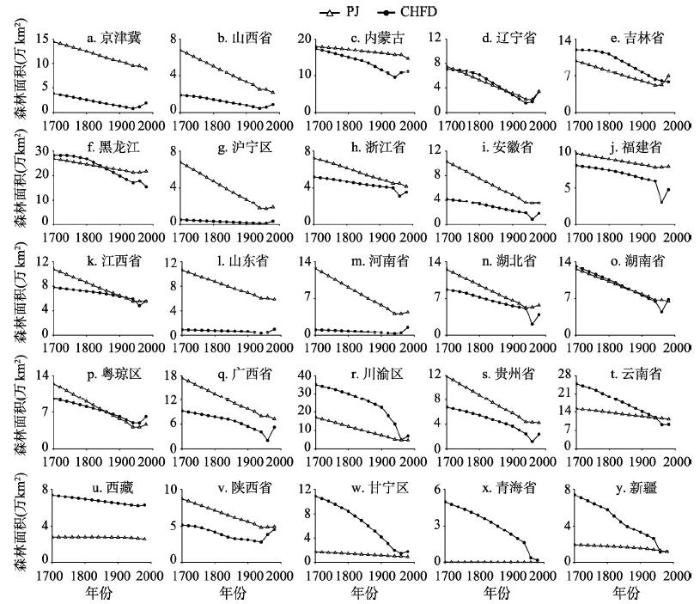

为进一步评估全球数据集的可靠性,本文从省区尺度对数据集作对比分析。由上述分析可知,SAGE和KK10重建的中国森林数据明显偏高,因此,在省区尺度上,本文仅选取PJ数据集与CHFD进行对比(图2)。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2PJ与CHFD数据集过去300年中国各省区森林面积

Fig. 2Provincial forest area of China in the last 300 years as revealed by PJ and CHFD datasets

就变化趋势而言,PJ与CHFD数据集中国森林面积变化趋势差异显著的省区有21个,占省区总数的84%。PJ数据集有13个省区森林面积延续了总量的变化趋势,即前期线性递减,后期森林面积基本保持不变,其变幅与CHFD差异较大。其中,有10个省区的森林面积减幅高于CHFD,如PJ数据集过去300年陕西省的森林动态度为-1.55%,森林面积减少43%,而CHFD数据集该省的森林动态度为-0.45%,森林面积减少约13%;京津冀、吉林和川渝等3个省区的森林减幅低于CHFD,当中CHFD数据集吉林省的森林动态度为-1.82%,森林面积减少约51%,而PJ数据集的森林动态度为-1.04%,森林面积减少了29%。PJ数据集有8个省区的森林面积随时间变化较小,森林动态度介于-0.93%~-0.27%之间,分别是内蒙古、黑龙江、福建、云南、西藏、甘宁、青海和新疆等省区,其与CHFD变化趋势明显不同,如CHFD数据集过去300年黑龙江省的森林动态度为-1.62%,森林面积减少约45%,而PJ数据集该省的森林动态度为-0.68%,森林面积仅减少19%。从数量关系上看,PJ与CHFD数据集中国森林数量差异较大的省区有23个,占比高达92%。其中,PJ数据集有14个省区的森林面积明显高于CHFD,占56%,如沪宁区从1700-1980年在CHFD数据集中森林面积介于0.09万km2~0.50万km2,而在PJ数据集中为1.70万km2~6.76万km2,两者的数量差异高达170%~290%;有7个省区森林面积相比CHFD明显偏低,占28%,分别为吉林、川渝、云南、西藏、甘宁、青海和新疆,当中CHFD数据集青海省森林面积在1700-1980年介于0.20万km2~4.98万km2,PJ数据集为0.01万km2~0.03万km2,CHFD比PJ高出约280%~520%。PJ数据集中仅辽宁省和湖南省的森林面积与CHFD接近,差异率分别为-15%~22%,-6%~5%。省区对比分析显示,PJ与CHFD数据集中国森林面积变化趋势差异较大的省区占比为84%,数量差异较大的省区高达92%,因此,二者在省区尺度上已表现出明显的差别。

3.3 空间格局对比

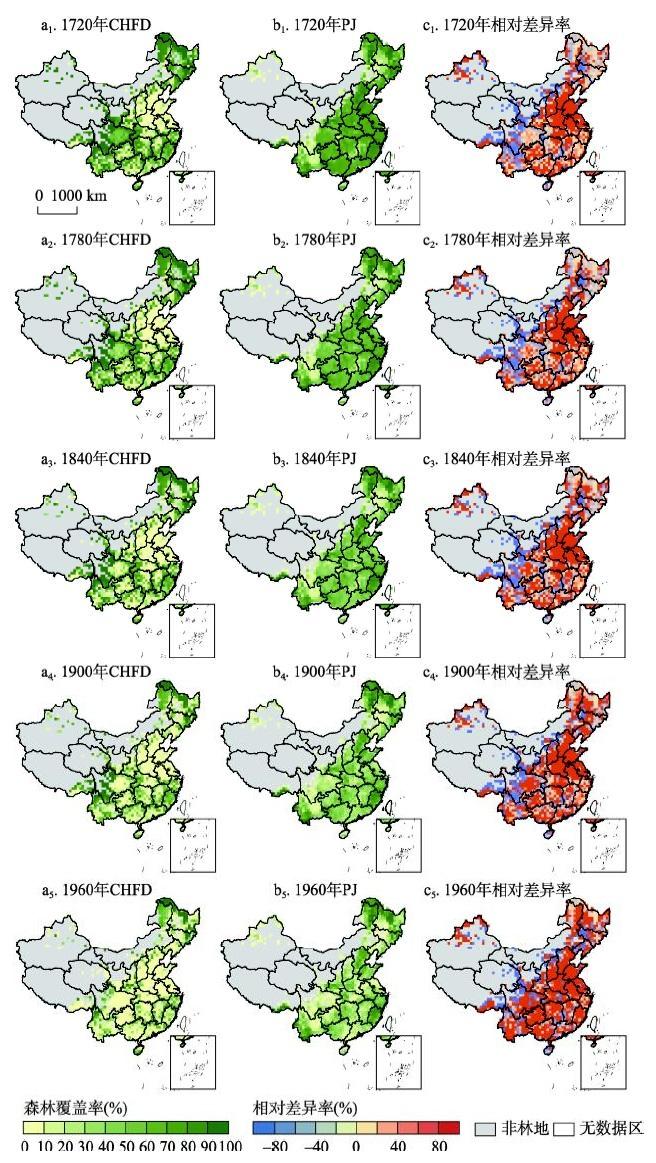

空间格局对比能够更加直观地揭示不同数据集森林空间分布的差异性。本文选取1720年、1780年、1840年、1900年和1960年作为PJ和CHFD数据集的对比时点。3.3.1 总体分布特征 由图3可以看出,PJ与CHFD数据集过去300年中国森林分布格局及变化过程均存在较大差异。主要表现为:图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3PJ与CHFD数据集森林分布格局及相对差异

Fig. 3The spatial patterns of forest distribution and its relative biases between PJ and CHFD datasets

(1)PJ数据集在中国主要传统农区的森林覆盖率明显高于CHFD,二者的分布格局存在显著差异。如CHFD数据集过去300年在华北平原、长江中下游以及山陕黄土高原等地区的森林覆盖率均较低,较为客观地体现了这些区域作为中国主要传统农耕区,历史上长期经受人类高强度、大范围的扰动,自然植被较早就遭到了破坏,森林覆盖率较低的特点。而PJ数据集则不同,在对比时段早期的上述地区依然有广泛的森林分布,尽管之后对这些地区的森林面积变化有所体现,但相比CHFD,其在各时段森林植被的破坏程度还是较低。(2)PJ与CHFD数据集所反映的中国过去300年森林分布变化的范围及幅度有较大的不同。其中,CHFD中森林面积的减少主要发生在西南、东北和东南等地区,充分体现了不同时期、不同地区森林面积变化的地域差异性。如西南地区,17世纪末以来,随着“湖广填四川”“改土归流”等政策的推行,大量域外人口涌入西南地区,进行土地垦殖活动,给该地区森林植被带来严重破坏;又如东北地区,自19世纪中叶以来,随着“闯关东”移民潮的兴起,中原地区大量人口涌入关外,关外土地遭受大规模垦殖,东北地区成为继西南地区之后又一森林面积锐减的主要区域。而PJ数据集由于采用线性回溯的重建方式,使得整个中东部地区森林面积随着时间的变化按一定比例缩减,因而PJ数据集在森林面积变化的范围和幅度上并无明显的区域差异,而是以一种“均质”的方式呈现变化。(3)PJ与CHFD数据集在网格上的差异呈扩大态势(图3c)。其中,正差异(PJ>CHFD)早期主要集中在华北、长江中下游以及山陕等地区,之后随着时间的推移,差异不断扩大,到后期几乎覆盖整个东部地区;而负差异(PJ<CHFD)主要分布在中西部地区,特别是川西和藏东南等地区,虽然负差异随时间的推移有所减少,但整体在网格上的差异却在不断扩大。造成这种现象的主要原因是:CHFD数据集在森林数量减少的同时,森林分布范围也在不断缩小,而PJ数据集中虽然也体现了森林破坏程度的深化,但在分布范围上并无明显缩小,由此导致了两个数据集相对差异率较大的网格随时间不断增多。3.3.2 网格对比 从网格差异的统计结果来看(表3),相对差异率绝对值<30%的网格只占到总网格的10%~26%,绝对值<10%的网格仅为3%~9%;相对差异率绝对值>70%的网格占比60%~80%,绝对值>90%的网格也占到55%~75%。就相对差异的变化趋势而言,相对差异率较大的网格占比随时间呈增大趋势,1720年相对差异率绝对值>90%的网格占到55%左右,绝对值<10%的网格约为9%,而到1960年时,相对差异率绝对值>90%的网格占比已超过75%,而绝对值<10%的网格仅占3%。在正负相对差异的占比方面,PJ与CHFD的相对差异主要以正差异为主,正差异网格数占到80%以上,而负差异网格不足20%。

Tab. 3

表3

表3PJ与CHFD数据集相对差异率网格百分比

Tab. 3

| 相对差异率绝对值(%) | 1720年 | 1780年 | 1840年 | 1900年 | 1960年 |

|---|---|---|---|---|---|

| < 10 | 9.32 | 7.59 | 6.47 | 4.81 | 3.05 |

| 10~30 | 17.14 | 14.51 | 11.73 | 9.47 | 7.18 |

| 30~50 | 7.97 | 9.70 | 9.85 | 8.05 | 5.04 |

| 50~70 | 5.71 | 6.39 | 6.24 | 7.14 | 4.81 |

| 70~90 | 4.66 | 4.81 | 4.74 | 4.21 | 4.66 |

| > 90 | 55.19 | 56.99 | 60.98 | 66.32 | 75.27 |

新窗口打开|下载CSV

4 结论与讨论

本文基于CHFD数据集,从总量、省区和网格尺度对SAGE、PJ和KK10数据集中国森林数据进行了对比分析,得出如下几点认识:(1)全球数据集重建的中国历史森林数据与CHFD数据集相比,总体变化趋势是一致的,均表现为森林面积随时间逐渐减少,但它们在数量上差异较大。其中,SAGE数据集重建的1700年以来中国森林数量较CHFD高出约20%~40%;KK10数据集重建的1700-1850年森林数量比CHFD高出约32%~46%。因此,SAGE和KK10数据集中国森林数据存在很大的不确定性。而PJ数据集由于吸收了区域性的研究成果,使得其重建的中国森林面积在总量上与CHFD数据集接近,多数时点的数量差异小于20%。

(2)尽管PJ数据集重建的中国森林数量在总量上与CHFD数据集较为接近,但是两者在省区和网格尺度上差异明显。在省区尺度上,PJ与CHFD森林变化曲线差异较大的省区占84%,数量差异较大的省区高达92%。在网格尺度上,网格相对差异率>70%的网格占比60%~80%,超过90%的网格占比55%~75%,二者的森林分布格局和变化过程差异明显。

(3)全球与区域所重建的中国历史森林面积在总量、省区和网格尺度上存在较大的差异,这是由于数据重建时的空间尺度不同。其中,全球数据集立足于全球尺度,其选用的数据资料和构建的重建方法要考虑到全球的多个地区,既要体现资料丰富、研究程度较高国家和地区,也要考虑资料匮乏、研究程度较低的区域。而区域数据集则完全专注于区域尺度,深度挖掘史料记载和调查统计资料,重建目标就在于客观反映区域尺度森林的变化状况。譬如CHFD数据集能够以中国丰富的史料和统计资料为依据,利用“直接”校订的方式来估算中国历史森林面积,而SAGE数据集因为要考虑全球范围,并非所有的国家和地区都拥有丰富的史料记载和统计调查资料,故只能选取全球范围内都可以获取的现代土地覆被格局作为重建的起始点,方法上采用了线性回溯和“间接扣减”的方式来重建历史森林面积。

全球数据集旨在从全球尺度上把握森林的发展变化特征,其与部分区域性的重建结果相一致,而在有些区域则存在较大的差异。正如SAGE所言,全球数据集仅适用于全球及洲际尺度的研究,在应用于区域尺度时需要对其可靠性作进一步的验证。全球尺度历史土地利用数据集的建立有助于我们深入理解过去人类土地利用活动的变化特征、对现在全球环境变化的影响以及模拟未来的发展趋势等,而区域尺度的研究同样是不可或缺的,它为全球尺度的研究提供资料支撑。当前,区域历史土地利用重建已取得长足进步,未来通过“自下而上”的重建方式,构建从区域到全球的历史土地利用数据是提高全球数据集可靠性的有效途径。就中国区域而言,几千年的人类活动历史有其自身发展演变的特点,其土地利用与覆被变化过程很难用单个或几个模型予以体现,本文通过不同尺度的时空对比研究,发现目前已生成的几套全球LUCC数据集均未能客观反映中国历史LUCC的过程,故充分发挥中国历史文献丰富的优势,搭建不同时间断面的历史土地利用数据,从而建立合理、可靠的区域历史土地利用数据集,是中国区域气候与碳排放模拟研究的重要基础,同时也可为全球历史土地利用数据集提供资料支持。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

DOI:10.1126/science.1111772URL [本文引用: 1]

DOI:10.1073/pnas.1217241110URL [本文引用: 1]

//Thomas J W L.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1038/ngeo671 [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1046/j.1365-2486.2002.00536.xURL [本文引用: 1]

DOI:10.1126/science.204.4398.1168URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.quascirev.2009.09.028URL [本文引用: 2]

DOI:10.1016/j.gloplacha.2014.07.005URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.gloplacha.2015.05.008URL [本文引用: 3]

DOI:10.1029/1999GB900046URL [本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.1111/gcb.2004.10.issue-8URL [本文引用: 1]

DOI:10.1111/j.1365-2486.2011.02580.xURL [本文引用: 1]

DOI:10.1002/2013GL058085URL [本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.1007/s10113-012-0390-6URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Available at:

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/S0743-0167(98)00023-0URL

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jhg.2011.08.018URL [本文引用: 1]

DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.1999.01.012URLMagsci [本文引用: 1]

本文从全球变化的研究热点--“土地利用/土地覆盖变化”的涵义及研究内容出发,概括分析了土地利用变化研究的方法-土地利用变化模型的建立,阐述了各类模型的涵义及在土地利用变化研究中的意义,并重点介绍了定量研究土地利用动态变化的几种模型-(1)土地资源数量变化模型;(2)土地资源生态背景质量变化模型;(3)土地利用程度变化模型;(4)土地利用变化区域差异模型;(5)土地利用空间变化模型;(6)土地需求量预测模型。

DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.1999.01.012URLMagsci [本文引用: 1]

本文从全球变化的研究热点--“土地利用/土地覆盖变化”的涵义及研究内容出发,概括分析了土地利用变化研究的方法-土地利用变化模型的建立,阐述了各类模型的涵义及在土地利用变化研究中的意义,并重点介绍了定量研究土地利用动态变化的几种模型-(1)土地资源数量变化模型;(2)土地资源生态背景质量变化模型;(3)土地利用程度变化模型;(4)土地利用变化区域差异模型;(5)土地利用空间变化模型;(6)土地需求量预测模型。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]