Stability identification and reconstruction strategy of ecological space network at the county scale: A case study of Chaling County, Hunan Province

FU Lihua, MO Zhenchun, PENG Yaohui, XIE Mei, GAO XingyanCollege of Business, Hunan University of Technology, Zhuzhou 412007, Hunan, China收稿日期:2018-09-5修回日期:2019-04-26网络出版日期:2019-07-25

| 基金资助: |

Received:2018-09-5Revised:2019-04-26Online:2019-07-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

傅丽华(1971-),女,湖南永州人,博士,教授,研究方向为国土空间规划与土地利用E-mail:lihuaf88@163.com。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (3679KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

傅丽华, 莫振淳, 彭耀辉, 谢美, 高兴燕. 湖南茶陵县域生态空间网络稳定性识别与重构策略. 地理学报[J], 2019, 74(7): 1409-1419 doi:10.11821/dlxb201907010

FU Lihua.

1 引言

生态空间网络是指在特定尺度空间内能识别线性生态廊道特征,有效联系各类生态斑块并反映空间要素组合规律及结构功能特征的空间组织体系。国外****从20世纪70年代起关注生态网络研究,在模型构建、种群与群落的网络分析、生物多样性保护、景观规划与生态环境保护等方面有较多的研究积累,近年来运用图论和景观生态学理论及方法分析生态空间网络的格局及稳定性成为热点,因其有助于发现不同生态系统的相似性和差异性,展示了较好的应用潜力[1,2,3]。国内****对生态空间网络的关注明显滞后,现有研究多局限于基于遥感数据的GIS技术应用,以土地利用现状和景观结构分为主,兼顾生态空间网络特征识别[4,5,6],以及体系构建与评价、结构分析等方面[7,8,9],但对网络稳定性关注较少。通常,网络稳定性研究多运用于电气工程及自动化、通信工程、交通等领域。鲁棒性是英文“Robustness”的音译,意为稳定性,是指当一个系统面临内部结构或外部环境的改变对其造成冲击时,系统受特定干扰的变化特征及维持多种原有功能的能力,或是网络整体的运行效率。复杂网络的鲁棒性研究通常采取按节点度排序的方式,运用动态仿真模拟法、随机图理论和空间网格结构分析[10,11],主要解决网络风险控制、网络结构优化问题,或模拟测试随机攻击和蓄意攻击下的轨道交通网络鲁棒性[12,13,14]。生态空间网络具有典型的地域性特征,空间网络识别是生态保护和空间规划的重要依据。现有研究多基于城市空间尺度,从规划管理的角度定性分析网络有效性和合理性,其定量研究方法与交通网络、微生物群落结构分析类似,局限于生态系统网络稳定性和多样性的关系[15],或生态环境系统鲁棒性评价及结构优化等[16,17],缺乏生态空间网络组织与结构角度的网络稳定性影响分析。

2017年以来,中国全面划定生态保护红线并将其作为生态安全格局的底线和生命线,在此背景下开展生态空间网络稳定性识别与重构,对提高生态保护红线划定成果的科学性和针对性,建立差别化的区域生态保护措施和用途管制规则,实现空间秩序重构与格局优化,提升区域生态保护功能产生积极影响。生态空间稳定性研究将运用鲁棒模型分析县域生态空间网络稳定性的动态变化特征,以生态功能重要性评价与生态敏感性评价为基础,建立系统的县域生态空间网络分析框架,结合节点综合重要度评价和网络稳定性分析结果,运用空间重构理念及规划方法,以生态功能发挥为核心,提出生产、生活、生态空间协调发展的重构策略,为县域生态空间规划和生态保护红线管控提供有效的方法支撑和案例借鉴。

2 研究区与研究方法

2.1 研究区概况

茶陵县位于湖南株洲市南部、罗霄山脉西麓,县域三面环山,地势由南北部向中部区域逐渐降低,属典型的丘陵山区地貌,主水系洣水由南至北穿过全境,县域总面积为2499.81 km2,其中山地占49.73%,丘陵占21.48%,林地占70%。云阳山国家森林公园、东阳湖国家湿地公园、湖里湿地等国家级或省级重点生态保护区,S11、G72、G4E、G106和S320等5条主要交通干线呈斜“十”型贯穿全境,构成了县域生态空间网络的重要骨架。茶陵县是国家级贫困县和罗霄山片区扶贫重点县,也是国家级重点生态功能区财政转移支付县,如何协调经济发展与生态保护的关系尤为重要。2.2 数据来源与数据处理

本文采用2015-2017年县域土地利用现状与规划、林地规划、生态保护红线划定等相关数据建立数据库,提取并导出居民点、交通、其他设施等3类建设用地,以及耕地、水域、林地及其他生态用地等共7种类型。利用ArcGIS属性表工具提取不同林种的面积、土深、郁闭度等林地保护规划数据,并将林种按植被覆盖类型分为6类。采用空间叠加工具提取生态保护红线方案已确定的水源涵养、水土保持、生物多样性保护等生态功能重要区的评价数据,以及重要保护区如云阳山国家森林公园、湖里和东阳湖国家湿地公园等地的功能分区划定数据。2.3 研究方法与步骤

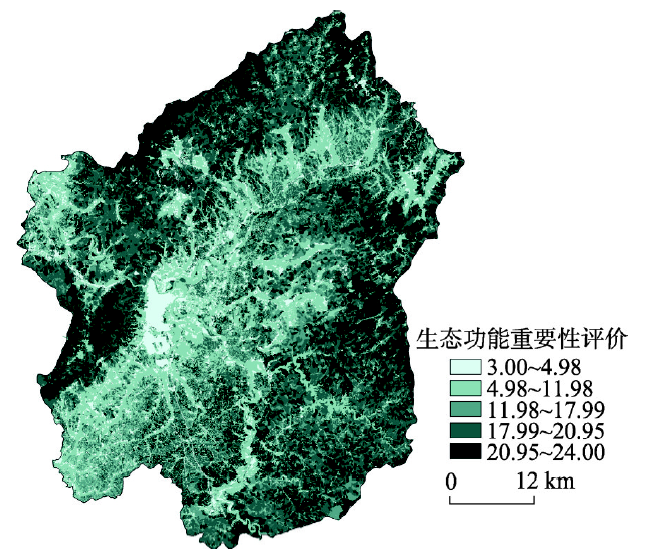

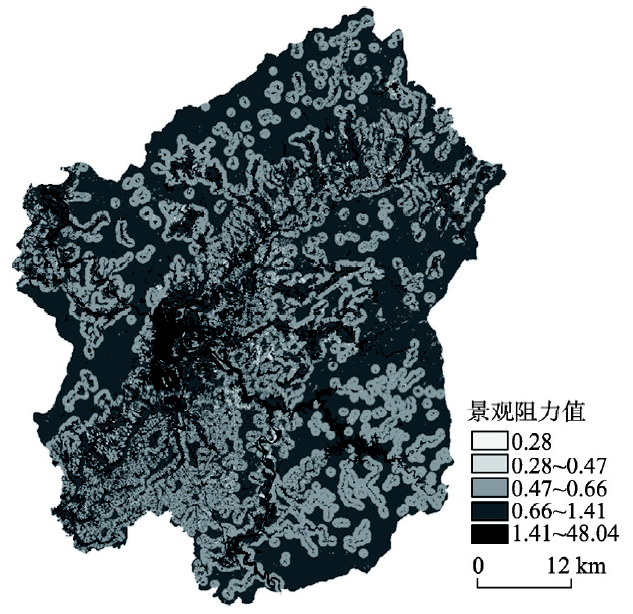

以研究区域生态空间特征尺度分析为基础,运用最小成本路径模型构建生态空间网络并提取拓扑结构模型,采用紧密度(closeness)衡量节点联系、中介度(betweenness)表示传播效率,点度(degree)和特征向量度(hubs-authorities)表示节点综合重要性,构建节点综合重要度模型并进行节点分级,综合生态斑块、生态节点等要素的重要度区分值,运用鲁棒模型分析法对网络稳定性程度评价。2.3.1 生态空间网络构建 生态源地识别是网络分析的基础。已有研究表明,生态空间网络构建要注重特征尺度分析,并以此为基础建立相应的空间显现模型。基于分辨率考虑确定以15 m粒度为起点,并每隔15 m进行一次栅格输出,判断不同粒度下的景观指数变化趋势,或变化响应拐点的位置。分析结果表明,景观格局指数值在60~75 m变化最明显,结合本区域地貌及土地利用情况,采用上线值75 m为生态源地识别的最佳分析粒径。本文选取水源涵养力、生物多样性、土壤保持力等指标构建生态功能重要性评价模型并按五级分类提取结果(图1),综合判断并划定一般生态源地和重要生态源地;其次,综合考虑自然因素和人为因素,将阻力分为景观类型阻力和人类活动干扰阻力,先进行缓冲区分析,再运用空间叠加工具输出景观阻力面,并形成景观阻力值分区图(图2);最后,采用最小成本路径法获得生态廊道和节点。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1茶陵县生态功能重要性评价图

Fig. 1Evaluation of ecological function importance of Chaling county

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2茶陵县景观阻力值分区图

Fig. 2Partition of landscape resistance values of Chaling county

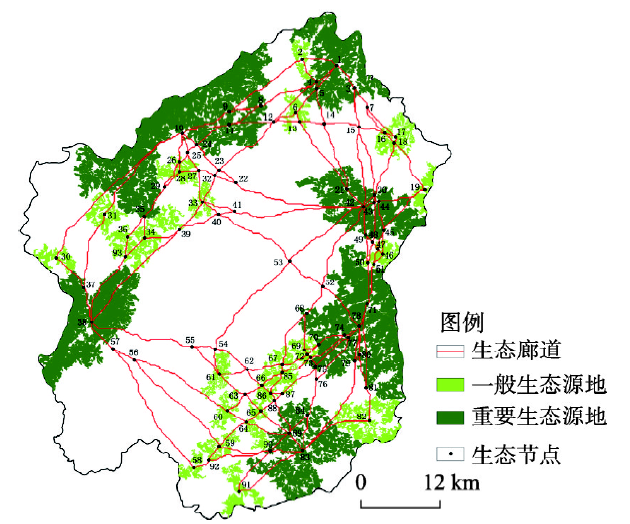

在复杂网络鲁棒性研究中通常假定为无向网络,但现实中大部分网络信息传输是有向网络,并包含很多无向网络不能表达的有用信息。因此,本网络构建的前提是不考虑生态斑块、节点之间能量流动及信息传播的方向性,将网络简化为拓扑边长、大小、面积等度量性质和数量无关的抽象拓扑网络结构。将区域内可识别的生态斑块、生态节点、生态廊道进行拓扑网络提取生成93个节点及171条边,将对应的net.代码文件用Pajek软件读取,用Draw命令生成拓扑结构模型,相应结果导入得到生态空间网络图(图3)。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3茶陵县生态空间网络图

Fig. 3Ecological space network in Chaling county

2.3.2 节点综合重要度评价 生态节点分布于生态空间范围内,连接相邻生态斑块,对生态流和网络稳定性起关键作用。将研究区相应生态斑块及节点抽象为拓扑网络中的点对点联系,采用点度、中介度、紧密度、特征向量度等拓扑网络评价指标,计算各节点综合重要度。

点度(Ki)是指表示与某节点相连的边数,数值越小说明该节点能调配的资源量少,生物、能量流在相关节点转移及传播的概率越小;紧密度(Mi)是指表示某节点出发到任意节点的最小距离和,数值越大反映节点间的联系越有效;中介度(Fi)是指所有经过节点i与总的最短路径数量比,数值越接近1,说明线路越直接;特征向量度是指经过指定变换后不发生方向改变的向量,若节点i与联系节点处于中心位置,则该节点特征向量度大[19]。

式中:Qi为节点i的综合重要度值;Ki、Mi、Fi、Hi、Ei分别为某节点i的点度、紧密度、中介度、特征向量度,及相应的生态系统服务价值;θ、η、γ、δ、μ分别表示相应指标的权重应用Pajek 4.09软件并输入如下命令依次计算节点的点度、紧密度、中介度和特征向量度。点度的计算命令为:“Net > Partitions > Degree”;紧密度、中介度和特征向量度计算命令:“Net > Vector > Centrality > Closeness/Betweeness/Important vertices(1-Mode:hubs-authorities)”。

2.3.3 生态空间网络稳定性分析 生态系统在遇到特定干扰时维持生存及延续的特性及稳定程度可用鲁棒性测度[20]。通常,复杂网络稳定性评价采用连通鲁棒性、脆弱鲁棒性指标[14, 21-23],对应于随机去掉节点的“随机攻击”策略,或有针对性去掉网络中重要度较高节点的“蓄意攻击”策略两种情形的动态模拟。

(1)连通鲁棒性。连通鲁棒性表示因外力导致的干扰破坏引起的网络重要构成要素受损后,系统维持自身各要素的连通稳定性以及传递物质和能量的能力。多数影响景观多样性和最大斑块持续性低强度的自然环境变化或人为干扰,可视为随机攻击。在拓扑网络中的公式为:

式中:R连指连通鲁棒性,表示连通状况;Cmax表示网络连通节点最大值;n-n′表示删除前后的节点数差值,在pajek 2.05软件中输入“net < components < strong”命令求得Cmax,如任何两个节点相互可达,称为完全连通图;若因删除节点或边导致本层级网络不连通,但又不影响下一层级网络连通性,其最大连通子图的节点数最多。

(2)脆弱鲁棒性。自然灾害或人为破坏干扰可视为蓄意攻击情景,采用脆弱鲁棒性表示。在受到外界蓄意破坏或干扰时,常用全局效率表示物质能量流的运行能力[24,25],脆弱鲁棒性值与全局效率表达相似,其值越大表示运行效率越高。假设节点间能量均沿最短路径流动,其表达公式如下:

式中:E脆为网络的脆弱鲁棒性;n是节点个数;i、j分别表示在同一网络中从属于G节点集合中的任意不同节点;dij表示两个节点之间的最小距离。借助R软件和Pajek软件来计算E脆。将sna程序包导入R软件,然后在Pajek软件中输入“Tools < R < Send to R”命令运算后得到结果。

2.3.4 破坏情景模拟 对生态空间网络在遭受自然灾害或人为活动破坏情况进行拓扑网络结构模拟,随机删除不能恢复的节点代表两种连通状况:一是当网络某个节点与其连接边同时被删除,二是只删除某单个节点。根据不同破坏情景下网络连通鲁棒性和脆弱鲁棒性的变化,得到网络的连通子图,可分为两种情景。第一种是蓄意破坏情景。在蓄意破坏情景中引入“人类干扰半径”控制情景模拟破坏的起始方向,以500 m经验值的城乡居民点边界为半径,进行缓冲区和空间叠加分析后得到节点分布;处于干扰半径外的节点按综合重要度值依次分别计算网络连通鲁棒性和恢复鲁棒性。第二种是随机破坏情景。借助“在线随机数生成器”工具满足破坏的随机性,自动生成1~93个节点进行随机排列,对相应节点进行破坏后计算网络连通鲁棒性和脆弱鲁棒性。

3 结果分析

3.1 节点生态功能重要性

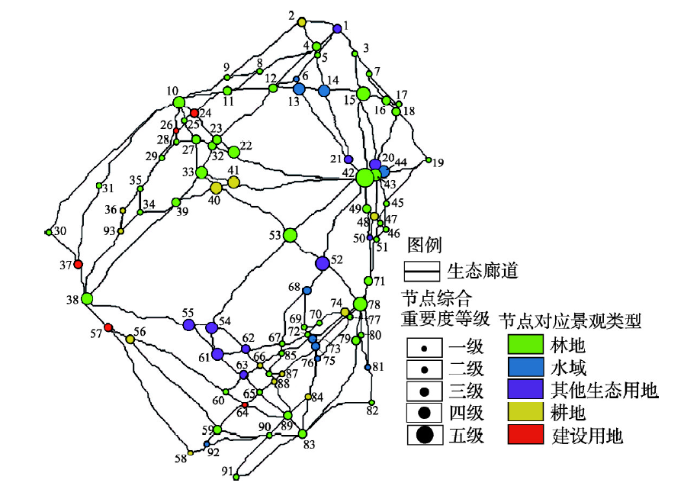

将点度(Ki)、紧密度(Mi)、中介度(Fi)、特征向量度(Hi)和各点所在位置的生态功能重要性等级值(Ei)等运用z-score标准化处理,再采用熵权法确定各点的相应权重值,按公式(1)计算各节点综合重要度,采用系统聚类分析法将重要度分为5级,等级越高表明其节点综合重要程度越高。根据计算结果进行等级划分(表1)。Tab. 1

表1

表1节点综合重要度等级划分

Tab. 1

| 节点数量(个) | 节点序号(i) | 等级划分 | 重要性描述 |

|---|---|---|---|

| 1 | 42 | 五级 | 高 |

| 4 | 15,52~53,78 | 四级 | 较高 |

| 14 | 10,13~14,20,22,33,38,40~41,43~44,54~55,61 | 三级 | 一般 |

| 29 | 7~9,17,19,26,28~31,34~36,46,58,60,64~65,69~70,72,77,81~82,84~87,60,91 | 二级 | 较低 |

| 45 | 1~6,11~12,16,18,21,23~25,27,32,37,39,45,47~51,56~57,59,62~63,66~68,71,73~76,79~80,88~90,92~93,83 | 一级 | 低 |

新窗口打开|下载CSV

将节点综合重要度等级与对应景观类型结合分析(图4)。区域生态空间的网络骨架由综合重要度较高的节点决定。该类节点大都位于茶陵县域的罗霄山片区,节点数量占统计节点数量的5%左右,有多条廊道与其他重要功能节点连通,主导景观类型多为林地,其次为水域、草地和园地等生态用地,其他重要节点分布于县域四周或横贯中部。等级较低的节点主要分布于县域西北和东南部,但东南部节点对应的景观类型更多样。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4茶陵县节点综合重要度等级空间分布

Fig. 4Spatial distribution of nodes importance level in Chaling county

3.2 生态空间网络稳定性

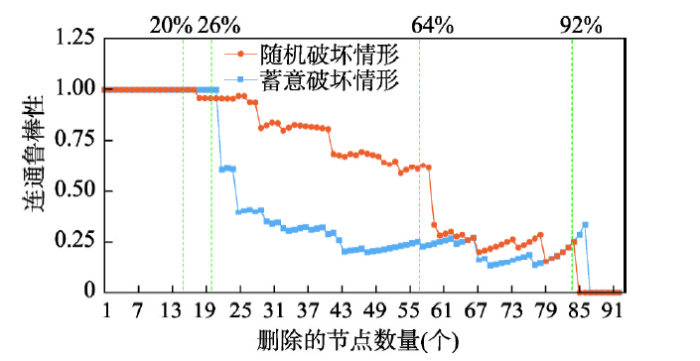

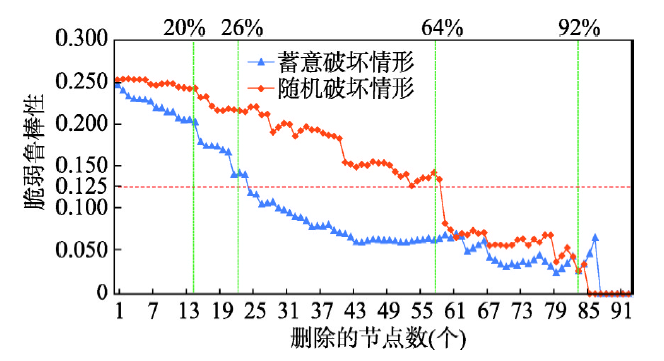

生态空间网络稳定性与节点删除数量密切相关。图5、图6表明,不同破坏情景下的网络连通鲁棒性和脆弱鲁棒性与删除数量相关,且均呈下降趋势。连通鲁棒性起始值为1,脆弱鲁棒性起始值为0.25,数值越低表明网络稳定性程度越低。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5不同破坏情景下连通鲁棒性变化

Fig. 5Connectivity robustness transformation under different damage scenarios

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图6不同破坏情景下脆弱鲁棒性变化

Fig. 6Fragile robustness transformation under different damage scenarios

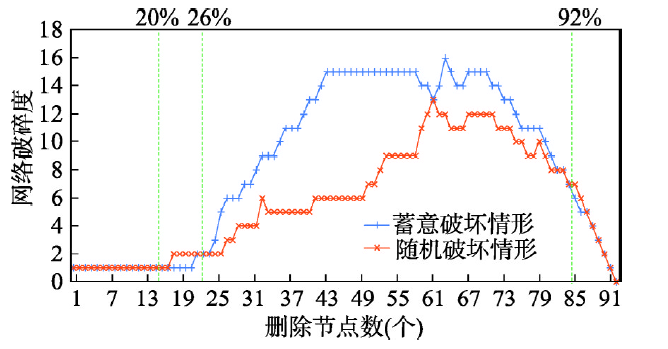

3.2.1 节点数量对网络鲁棒性的影响 图5、图6、图7比较发现,两种破坏情形均表现为删除节点数量为20%左右时,网络连通鲁棒性和脆弱鲁棒性变化小,且网络连通子图数不改变,网络结构可维持现状;当系统中26%~64%的节点被删除时,网络连通鲁棒性和脆弱鲁棒性差异明显,表现为网络破碎化更高,连通子图数变大;当总节点减少至92%时,网络连通鲁棒性和脆弱鲁棒性值均为0,网络连通子图数与剩余节点数相等,由于节点互不相连而导致信息无法传递,此时网络处于瘫痪状态。

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7不同破坏情景下网络连通子图数变化

Fig. 7Connected subgraphs change under different damage scenarios

3.2.2 节点失效比和重要度对网络稳定性的影响 从图5与图6的网络节点删除数量来看,其连通鲁棒性和脆弱鲁棒性变化均表现出与节点数量的高度一致。可以判定,20%节点失效比临界值是维护网络整体结构的关键值,对维持网络结构的连通性和稳定性有指示作用;当节点失效比率在64%~92%时,网络的连通鲁棒性和脆弱鲁棒性评价值降为初始值50%以下,网络脆弱性和敏感性增强,如果节点失效比大于92%,网络将完全瘫痪。节点失效比可以作为网络稳定性判断的重要指标,一定范围内的节点失效比反映网络的整体性和复杂程度,也是衡量空间稳定性的重要指标。

从网络节点删除顺序和位置、以及节点连接的最短路径和最大连通子图数 (图7)分析,其连通鲁棒性和脆弱鲁棒性与节点重要性的相关度高。虽然节点数量变化对网络效率有直接影响,但重要度值较高的节点删除对网络效率影响更大。生态空间稳定性取决于网络节点的交互数量,按节点综合重要度差异进行节点删除的过程,通常表示以人类活动干扰为主的蓄意破坏情景对网络重要区域连通性影响。对于空间结构良好,节点重要性得到有效发挥的网络,无论在何种攻击策略下都能够保持较高的稳定性。

3.3 生态空间网络重构

系统科学认为,重构是对系统结构重新构架的方法论。系统在运行过程中由于外力冲击或内部各构成要素的离散作用,将导致原有系统构成要素难以正常运行或良性发展,通过重构可促使各要素优化组合,可实现系统根本性转型[26]。生态网络重构提供了一种整合生态过程和空间尺度及生态系统的空间规划方法。自然状态下,稳定生态系统网络结构的空间连续性和完整性较好,如果某些斑块或节点因人类活动或自然灾害等原因受损,则网络稳定性降低,空间破碎化程度更高。节点是保障网络连通的关键,其交互性、重要度及数量是维持网络结构完整性和复杂性的重要因素。研究表明,应从质量和数量上重视关键节点的保护,既有利于景观连通度改善,又能有效促进物流和能流的良性循环[18]。若空间结构良好且节点重要性得到了充分发挥,无论在何种攻击策略下的网络稳定性均较高。在蓄意破坏行为下实现网络攻击应对,依据重要节点分布特征提出差异化的空间管控和保护措施,将有效地改变网络形成机制并实现生态空间网络重构。

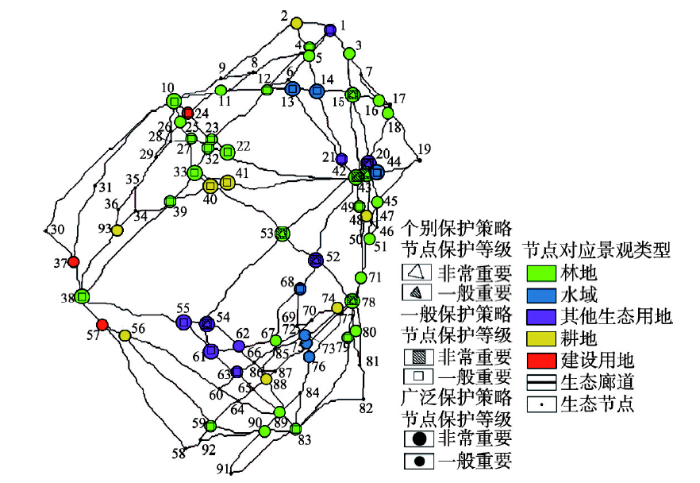

3.3.1 重构策略制定 生态空间网络重构要考虑网络结构的复杂性和不确定性。在一定区域范围内对系统构成要素的准确识别,有利于维持整体生态功能并有效保障生态安全。茶陵县生态保护红线划定方案已将自然保护区、饮用水源保护区、重要湿地等划为禁止开发区,但未进行生态空间网络识别及关键节点重要度分析,导致对生态空间网络稳定性预判不足。建议在生态保护红线划定后,要重点考虑生态空间网络体系稳定性的发挥,依据节点综合重要度和保护目的差异为筛选标准,制定个别保护、一般保护、广泛保护等3种差异化保护区域,通过生态空间网络的重构,更好发挥不同区域的景观生态功能,实施与节点重要度相对应的3种重构策略(表2、图8)。

Tab. 2

表2

表2不同保护策略对应的重点保护区域划分

Tab. 2

| 保护策略 | 策略要求 | 重点保护节点 | 保护等级 |

|---|---|---|---|

| 个别保护 | 将总节点数量的8%以上确定在相应等级及策略下保护 | 节点42 | 非常重要 |

| 节点52、53、78、15、43、20、54 | 一般重要 | ||

| 一般保护 | 将总节点数量的36%以上确定在相应等级及策略下保护 | 节点42、52、53、78、15、43、20、54 | 非常重要 |

| 节点41、10、38、13、55、40、33、22、61、14、44、39、23、21、68、83、63、32、12、27、4、1、24、79、59、49 | 一般重要 | ||

| 广泛保护 | 将总节点数量的74%以上确定在相应等级及策略下保护 | 节点42、52、53、78、15、43、20、54、41、10、38、13、55、40、33、22、61、14、44 | 非常重要 |

| 节点39、23、21、68、83、63、32、12、27、4、1、24、79、59、49、16、57、37、89、75、11、56、71、48、2、62、18、74、73、88、90、51、80、67、5、93、3、45、76、25、 | 一般重要 |

新窗口打开|下载CSV

图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8不同生态保护策略下茶陵县的节点分布

Fig. 8Nodes spatial distribution under different ecological protection strategies of Chaling county

(1)个别保护策略。依靠关键少数节点的保护实现生态空间网络的整体稳定,其对应的8个节点相对集中在茶陵县东部罗霄山区域,且景观类型以林地为主。由于被保护的节点数量较少,在该保护策略下生态空间网络特别敏感且稳定性低,仅能保证生态空间网络的基本功能。

(2)一般保护策略。一般保护策略确定了34个节点作为核心保护区域,主要集中于茶陵县西部、北部区域,对应景观类型以林地、水域和其他生态用地为主。该策略要实现生态空间网络基本抵御自然灾害对生态系统造成的影响,但对于人为破坏的抵御能力仍然较差。

(3)广泛保护策略。广泛保护策略是指对大部分区域进行重点生态保护。如图8所示,按网络节点失效比率应不超过26%的要求,相应的69个节点被重点保护,主要为茶陵县北部和东部区域,对应节点的景观类型多样,包括生态用地、耕地和建设用地。由于被保护的节点数量较多,生态功能及结构不因自然灾害及人为破坏而发生较大的改变,生态空间网络稳定高。

3.3.2 生态空间差异化管控 生态空间网络重构与差异化的空间管理策略结合,是守住生态保护红线并加强区域生态保护的关键。根据生态空间网络稳定性确定具体的差异化管控策略,构建生态保护与人类发展良性循环的生命共同体系统,并通过有效的生态管理实现区域的绿色可持续发展。建议在生态保护红线管理中结合生态空间网络重构以及生态空间保护策略的差异,确定3种差异化管控区。

(1)禁止开发主导区。禁止开发主导区对应于生态保护红线范围内的个别保护策略区,该区域对整体生态空间稳定性影响大,网络结构良好且生态功能突出,对维护区域生态安全至关重要。应注重提高区域的生态服务功能,以强制性措施为主保护策略,严格限制开发建设等人类活动对区域生态环境造成的影响,注重动态监控和跟踪研究。以重要保护区对应节点的林地景观为例,植被覆盖度提升可改善地表径流水平,既改进水土流失防御能力,又提高区域生物多样性等,以达到加强区域生态源地综合功能,有效提升生态空间网络稳定性。

(2)限制开发主导区。限制开发主导区通常紧邻禁止开发区,对应于生态保护红线范围内的一般重要保护区。从空间网络结构来看,该区域是物质流与能量流必经之处,对维持生态空间网络稳定和保证区域生态安全有着重要作用。保护策略应以限制性措施为主,提高生态空间网络稳定性有适当限制在大型的项目开发建设,限制采矿、工业污染较为严重的人类建设活动,并采取轮伐、休鱼、休耕等管理措施,降低人类活动对林地、水域等生态用地造成的影响等;同时应增加栖息地的生物多样性,对与栖息地相连的生态廊道进行合理疏通,提高生物流的运行效率等。

(3)引导开发主导区。引导开发区主导区对应于生态保护红线范围内的广泛保护策略区。这类区域在空间上分布较散,多靠近建设区而易受人类活动影响,由于对应的部分重要节点为非生态用地,将导致区域生态功能退化和生态服务价值偏低。因此,对此类区域可进行恢复性的引导开发,有效改善区域土地利用方式和集约利用水平,防止地表过度硬化,对于生态功能严重退化的区域应尽快采取生态修复措施改进。

4 结论与讨论

县域生态空间是国土空间规划与管理的基础,也是生态保护红线划定后需要重点管控的基本单元。以茶陵县作为典型丘陵山区研究对象,以生态空间构建的网络识别和节点重要度评价为基础,以提取重要节点及网络鲁棒性分析为核心,定量与定性结合分析县域生态空间网络稳定性。分析结果表明,节点重要度及各相应保护策略的节点数量和空间分布直接影响生态空间网络稳定性。生态空间网络分析与生态红线划定管理结合,提出了生态空间网络重构的设想和差异化的区域生态保护管控建议,是一种管控方法的创新,也为类似区域生态空间网络研究提供了案例借鉴。当前,国土空间开发保护亟待提出系统解决方法,也是未来空间规划研究的重要内容。复杂网络和图论的相关理论和鲁棒性在生态空间网络稳定性综合评价仍有局限性,后续研究可关注拓扑网络有向性和节点的出度和入度相关性及大小等内容,并进一步考虑网络节点的出入度联系对空间结构的影响,加强对真实有向网络系统的复杂鲁棒性分析[27];在复杂网络结构和系统稳定性之间找到可识别的模式,并与随机和有目标的扰动联系,提升其在基于复杂现实保护行为决策应用的参考价值[28]。由于静态数据难以反映生态空间网络稳定性变化,如果某情景下节点受到攻击暂时失效,但恢复的可能性大,需要密切关注生态空间网络自我恢复力的变化。

大数据与遥感数据联合应用将极大拓宽生态空间网络研究的视角,拓扑网络抽象方法和编程语言则为网络动态变化和稳定性分析提供了更科学方法,将成为实施国土空间开发与保护“一张图”管控的有力支撑。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.landusepol.2018.11.043URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.5846/stxb201402130248Magsci [本文引用: 1]

目前快速城市化导致了生境斑块的日益破碎化,景观之间的连通性不断降低。构建生态网络可以连接破碎的生境斑块,增加绿地景观的连通性,对生物多样性保护具有重要意义。以高度景观破碎化的四川省巴中西部新城为研究区,采用形态学空间格局分析(MSPA)方法,提取出对研究区生态网络构建具有重要生态意义的核心区和桥接区两类景观要素,并选用整体连通性(IIC)、可能连通性(PC)和斑块重要性(dI)等景观指数,分别对核心区和桥接区进行景观连接度评价,遴选出对维持景观连通性贡献最大的10个核心区生境斑块作为生态网络的源地,并根据斑块对维持景观连通的重要性程度将其他核心区和桥接区进行类型划分,以此作为景观阻力的赋值依据,融入消费面模型中,最后采用最小路径方法构建了研究区潜在的生态网络,并基于重力模型对重要生态廊道进行了识别与提取,在此基础上有针对性地提出了生态网络优化的对策。研究结果表明,MSPA方法能够科学的辨识出研究区内对生态保护具有重要意义的结构性要素,例如作为物种栖息地的核心区和物种迁移通道的桥接区,这些要素是生态网络的重要组成部分;景观连通性的计算,明确了研究区景观要素的保护重点,为最小路径方法中的景观阻力赋值提供了重要的参考信息;基于MSPA与最小路径方法的生态网络分析框架综合了现有景观结构性要素识别、连通性分析以及物种潜在迁移路径分析等方法,将景观中潜在的生态源地和结构性廊道的连通性作为构建生态网络的重要基础和主要依据,从而使得生态网络的构建更科学。研究结果可为高度破碎化地区生态网络的构建提供重要的参考与依据,对其他地区生态网络的构建也具有一定的借鉴意义。

DOI:10.5846/stxb201402130248Magsci [本文引用: 1]

目前快速城市化导致了生境斑块的日益破碎化,景观之间的连通性不断降低。构建生态网络可以连接破碎的生境斑块,增加绿地景观的连通性,对生物多样性保护具有重要意义。以高度景观破碎化的四川省巴中西部新城为研究区,采用形态学空间格局分析(MSPA)方法,提取出对研究区生态网络构建具有重要生态意义的核心区和桥接区两类景观要素,并选用整体连通性(IIC)、可能连通性(PC)和斑块重要性(dI)等景观指数,分别对核心区和桥接区进行景观连接度评价,遴选出对维持景观连通性贡献最大的10个核心区生境斑块作为生态网络的源地,并根据斑块对维持景观连通的重要性程度将其他核心区和桥接区进行类型划分,以此作为景观阻力的赋值依据,融入消费面模型中,最后采用最小路径方法构建了研究区潜在的生态网络,并基于重力模型对重要生态廊道进行了识别与提取,在此基础上有针对性地提出了生态网络优化的对策。研究结果表明,MSPA方法能够科学的辨识出研究区内对生态保护具有重要意义的结构性要素,例如作为物种栖息地的核心区和物种迁移通道的桥接区,这些要素是生态网络的重要组成部分;景观连通性的计算,明确了研究区景观要素的保护重点,为最小路径方法中的景观阻力赋值提供了重要的参考信息;基于MSPA与最小路径方法的生态网络分析框架综合了现有景观结构性要素识别、连通性分析以及物种潜在迁移路径分析等方法,将景观中潜在的生态源地和结构性廊道的连通性作为构建生态网络的重要基础和主要依据,从而使得生态网络的构建更科学。研究结果可为高度破碎化地区生态网络的构建提供重要的参考与依据,对其他地区生态网络的构建也具有一定的借鉴意义。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1080/15427951.2004.10129080URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.ecolind.2017.09.002URL [本文引用: 1]

DOI:10.5846/stxb201012241838Magsci [本文引用: 1]

在城市化程度较高,用地极为紧张的大都市,识别重要的生态斑块对其进行保留和修复不仅对控制大城市的城市过度扩张、提升城市品质、优化人居环境具有重要意义,也具有较强可操作性。以南京市主城区为例,在GIS技术的支撑下,(1)将景观阻力分析和网络分析相结合,定量表征研究区的潜在生态廊道,构建生态网络,寻找生态节点;(2)对城市中生态斑块的特殊服务功能进行分析,筛选出具备河流生态防护、隔离工业污染和居民休闲功能的生态斑块;(3)对生态斑块的规模进行分析,提取面积较大的斑块。综合分析后识别出7个重要的节点斑块,建议对其进行立法保护和修复,划定为永久绿地或永久生态空间,并对其建设方向提出意见。

DOI:10.5846/stxb201012241838Magsci [本文引用: 1]

在城市化程度较高,用地极为紧张的大都市,识别重要的生态斑块对其进行保留和修复不仅对控制大城市的城市过度扩张、提升城市品质、优化人居环境具有重要意义,也具有较强可操作性。以南京市主城区为例,在GIS技术的支撑下,(1)将景观阻力分析和网络分析相结合,定量表征研究区的潜在生态廊道,构建生态网络,寻找生态节点;(2)对城市中生态斑块的特殊服务功能进行分析,筛选出具备河流生态防护、隔离工业污染和居民休闲功能的生态斑块;(3)对生态斑块的规模进行分析,提取面积较大的斑块。综合分析后识别出7个重要的节点斑块,建议对其进行立法保护和修复,划定为永久绿地或永久生态空间,并对其建设方向提出意见。

DOI:10.1016/j.socnet.2004.11.009URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]