,1,2, 刘海猛1, 刘晓菲1,2, 李咏红31.

,1,2, 刘海猛1, 刘晓菲1,2, 李咏红31. 2.

3.

Dynamic simulation of urbanization and eco-environment coupling: A review on theory, methods and applications

CUI Xuegang1,2, FANG Chuanglin ,1,2, LIU Haimeng1, LIU Xiaofei1,2, LI Yonghong31.

,1,2, LIU Haimeng1, LIU Xiaofei1,2, LI Yonghong31. 2.

3.

通讯作者:

收稿日期:2018-04-10修回日期:2019-03-16网络出版日期:2019-06-25

| 基金资助: |

Received:2018-04-10Revised:2019-03-16Online:2019-06-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

崔学刚(1990-),男,山东淄博人,博士生,主要从事城市地理与区域规划研究E-mail:cuixg.16b@igsnrr.ac.cn。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (1530KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

崔学刚, 方创琳, 刘海猛, 刘晓菲, 李咏红. 城镇化与生态环境耦合动态模拟理论及方法的研究进展. 地理学报[J], 2019, 74(6): 1079-1096 doi:10.11821/dlxb201906002

CUI Xuegang.

1 引言

城镇化是驱动多尺度环境变化的重要因素,从根本上改变了地区景观生态[1,2]。国际科学理事会和国际社会科学理事会(两者已合并成立新的国际科学理事会)发起了“未来地球(Future Earth)”计划,将城市化与全球环境变化项目(UGEC)列为核心研究计划之一,旨在研究城镇化进程中的全球环境变化响应[3,4,5]。研究表明,城市扩张直接导致景观格局变化,进而影响土地利用与土地覆盖变化(LUCC)、生物多样性和水文系统,而城镇化过程中的废物排放也对全球气候与生物地球化学循环(Biogeochemical Cycles)造成影响[6,7]。若将视线转移至中国,可见城镇化进程中对资源环境硬约束的忽视[8]。目前,中国城镇化的资源环境剥夺效应显著,引发了耕地资源流失、水资源和能源短缺、生境破碎化(Habitat Fragmentation)和PM2.5污染等问题[9,10,11]。尤其在城市群地区,大气污染、水污染等环境问题集中爆发,成为生态高度脆弱地区及重点治理地区[12,13,14]。通过跟踪国际地球系统科学与可持续性科学前沿,并结合中国城镇化现状,诸多****的研究兴趣转向城镇化与生态环境耦合[15,16,17]。城镇化与生态环境之间呈现复杂的非线性交互耦合关系,内部作用机制复杂,且阶段性与空间差异性特征显著[18,19]。根据不同区域的历史数据,诸多****定量测度了城镇化与生态环境的耦合规律,发现其呈现双指数[20,21]或倒“U”型[22]等曲线形式。由于耦合机制的复杂性,采用单一范式研究城镇化与生态环境耦合已力不从心。地理学正经历由知识描述到过程模拟,再到决策支持的发展趋势,城镇化与生态环境耦合的动态模拟将是未来的重要方向[23]。

动态模拟是对地理过程的历史重现,可预测地理过程的发展趋势[24]。采用动态模拟技术模拟多情景下的城镇化与生态环境耦合,可揭示运行机制与演化趋势,比选最优调控措施,促使两者趋向协调。动态模拟需强化理论、方法与应用层面的科学衔接,解决3个关键问题:① 动态模拟的理论基础是什么,揭示了何种演化机理?② 目前有哪些动态模拟方法,它们的精度和适用性如何?③ 基于现有理论和方法,具体进行了哪些应用,又是如何体现地域差异、识别主控要素以及体现跨尺度耦合?本文将基于理论、方法与应用综述解答上述问题。

2 城镇化与生态环境耦合动态模拟的理论研究进展

揭示系统结构和演化机理是模拟的前提。基于人地系统、城市社会-生态系统和复杂系统等系统科学理论,以及人类与自然耦合系统理论、近远程耦合框架等跨尺度耦合理论,将城镇化与生态环境耦合系统表征为一个非线性的、具有高低阶多重反馈的开放的复杂巨系统,以此揭示系统结构和演化机理。2.1 地理系统观:人地系统可持续性理论

人地关系是地理学的研究核心,其思想源自以白兰士(Blache)和白吕纳(Brunhes)为代表的法国人地学派[25]。吴传钧先生提出,“地理学的理论研究首先对人地关系要有全面的认识”。在人文地理学领域,诸多****基于人地关系理论研究了可持续发展问题[26]。人地关系强调人类活动与地理环境之间存在客观联系,重点研究主体(人)和环境(地)的相互作用,两者共同构成了一个开放的复杂巨系统——人地系统[27]。城镇化是当今最显著的人类活动之一,生态环境也构成了狭义上的地理环境。人地系统理论是城镇化与生态环境耦合研究的理论根基,城镇化与生态环境协调发展也是人地系统可持续发展的重要体现。随着人类活动强度的加剧,人地系统融合程度不断加深,二者边界趋向模糊,导致内生化趋势显著、作用机制更趋复杂化[28]。人地关系协调与否事关系统整体稳定性,一旦人类活动强度超出系统承载力阈值,将加剧人地系统崩溃风险。人地系统演化应以可持续发展为永恒目标,尤其要充分发挥“人”的主观能动性,通过技术进步、政策工具调控发展方向。今后,应重点关注人类活动的资源环境效应,科学评估水资源、土地资源、能源和矿产资源、生态环境资源等对经济社会活动的远期承载力[29],保障人地系统可持续发展。

2.2 城市复合系统观:城市社会—生态系统理论

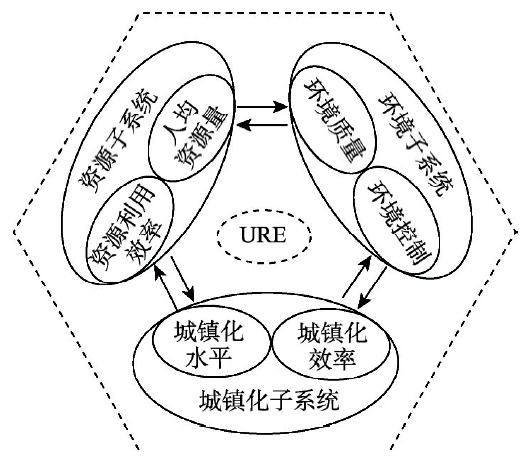

城镇化与生态环境耦合系统是一个具有动态性、多维性和协同性的城市复合系统,构成了一个概念集,包括社会—经济—自然复合生态系统(SENCE)、城市生态—经济系统(UEE)、经济—资源—环境复合系统(ERE)和城市PRED系统等[30,31]。目前,城市社会—生态系统(Urban Social-Ecological Systems, USESs)理论得到国际认可。Ostrom[32]认为一个社会—生态系统(Social-Ecological Systems, SESs)包含资源单位(RU)、资源系统(RS)、治理系统(GS)和使用者(U)4个子系统,各个子系统通过复杂的相互作用形成一个整体。作为自适应系统,政策和行为导致了SESs的不确定性,显著影响了系统弹性和可持续性[33]。USESs理论可指导城镇化与生态环境耦合的动态模拟。为了降低动态模拟难度,一方面可减少由不确定性子系统造成的模糊关系;另一方面由于城镇化与资源环境承载力的关系更为直接,应重视资源子系统(R),构建城镇化—资源—环境系统(Urbanization-Resources-Environment System, URE)。城镇化—资源—环境系统是一个开放、复杂和动态的系统,各要素之间相互作用、相互联系,具有特定的结构和功能[34,35](图1)。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1城镇化—资源—环境系统(URE)中城镇化、资源和环境之间的相互作用

Fig. 1Interactions between urbanization, resources and environment in URE

2.3 复杂系统观:复杂系统理论

复杂系统理论由系统科学和复杂性科学发展而来,采用自适应性、自组织性、不确定性、涌现性、开放性等名词描述了系统特征,可解释不确定性系统的演化机制[36]。钱学森等提出了“开放的复杂巨系统”概念,认为“定性定量相结合的综合集成方法”是当前唯一可行的研究方法[37]。城镇化与生态环境耦合系统是一个由简单到复杂、由线性到非线性的复杂集合,内部存在着高低阶多重反馈。另外,系统与外界始终保持着物质、能量和信息交换,是一个开放的、远离平衡态(在稳态和非稳态之间摆动)的系统[38]。由于要素互馈、能量传输等多重自组织演化机制,系统经历着“涌现生成→协同维生→临界相变”的反复动态涨落过程,不断向高级有序状态演化[39,40]。其中,少数慢变化参量(序参量)支配着系统的协同演化[41]。序参量(Order Parameter)是指决定系统有序性的参量,当其变化突破临界点(阈值)时,系统产生相变[42]。城镇化、资源和环境要素可被视为序参量,其中城镇化要素起主导。系统演化的最终目标是由混沌无序转变为协调有序,其间经历复杂、多层次的时空耦合过程。自组织、自适应、自学习特征导致系统组分、序参量时刻变化,整体演化过程呈现复杂性、动态性和随机性[43]。

2.4 多尺度耦合:人类与自然耦合系统理论

进入21世纪,人类比以往任何时期都更加关注全球环境变化。特别是CO2等温室气体人为排放量增加引起全球变暖趋势显著,不仅可能破坏生态系统平衡,也可能危及到人类社会系统的安全,导致供水、食物和健康危机,使得可持续发展面临极大挑战[44]。人类意识到人类活动是全球变化的重要驱动力,实质是人类与自然系统的不协调及其引发的级联(Cascading)效应[45,46,47]。在以往的研究中,人类与自然系统的作用机理未被很好地理解[48]。为揭示连接人类和自然系统的模式、过程及多尺度的作用机制,人类与自然耦合系统(Coupled Human and Natural Systems, CHANS)被提出。CHANS在组织、空间和时间上呈现复杂性,体现为[49]:① 在组织结构上存在层级嵌套现象,并通过直接或间接的影响和反馈得以体现,人类和自然系统通过相互作用构成了一个超越不同组织层次的复杂网络系统[50,51,52],呈现出脆弱性[53,54]、阈值[55]和恢复力[56,57]等特性;② 由于全球化及人口、物质和信息流动加速,在空间上存在多重嵌套现象,导致全球与局地系统以及局地系统之间的相互作用加剧[58,59]。空间异质性也被揭示,如在城市和农村地区人类活动对自然系统的损害程度不 同[60,61];③ 在时间上存在剧烈变动,尤其是人口、生产和消费增长快速,导致人类对自然变化的驱动力显著增强[62,63,64]。此外,变化的滞后性也被考虑[65,66]。CHANS将人类与自然耦合系统进行多尺度整合与分级,强调了系统在时空维度下的不断变化,解释了耦合系统的复杂行为特征和演化机制。

2.5 跨区域耦合:近远程耦合框架

在以往的研究中,人们更加关注系统内部的相互作用,外界影响仅被视为外在变量。事实上,系统间的远程相互作用同样存在反馈。近远程耦合框架因而被构建,用于解释开放系统之间的空间耦合机制,特别是经济社会和环境的远距离相互作用[67,68]。近远程耦合框架是由一系列相互作用的耦合系统构成的多层次框架,其组织结构包括5个部分,即系统、系统间的流以及组成系统的代理、原因和影响[67]。① 系统即为人类与自然耦合系统,包括发送系统、接收系统和外溢系统;② 流指物质、能源和信息流;③ 代理(参与者)指自主决策的实体;④ 原因指导致远程耦合产生和变化的因素;⑤ 影响指远程耦合对系统造成的后果[67]。Fang等[69]基于近远程耦合框架分析了中欧光伏贸易对能源系统可持续性的影响。其中,中国和欧盟分别作为发送系统和接收系统。由于中国的劳动力和环保成本优势,以及欧盟对光伏产品的兴趣,中国对欧盟的光伏设备出口量占据了欧盟市场份额的22.04%。结果为,中国得到了就业和税收增长的好处,但加剧了温室气体和污染物排放,而欧盟有效缓解了气候变化。对城镇化与生态环境耦合而言,这一过程存在于不同空间系统之间,如由于人口、产业高度集聚导致用水需求庞大,北京虚拟水净进口量已由2002年的3.59亿m3攀升至2012年的28.54亿m3 [70]。

2.6 理论研究评述

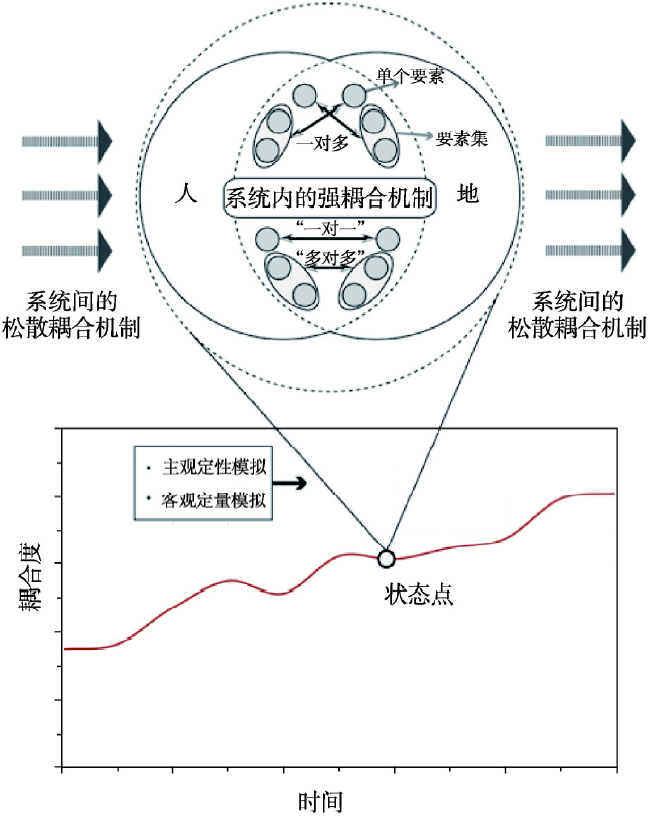

系统科学理论和跨尺度耦合理论为动态模拟提供了理论支撑,前者包括人地系统可持续性理论、城市社会—生态系统理论和复杂系统理论,分别对应为地理系统观、城市复合系统观和复杂系统观;后者包括人类与自然耦合系统理论和近远程耦合框架,揭示了时空耦合演化模式。基于相关理论,可将城镇化与生态环境耦合系统表征为一个非线性的、具有高低阶多重反馈的开放的复杂巨系统,并揭示其演化机理(图2)。① 耦合关系。地理系统论认为城镇化与生态环境耦合系统是一个开放的复杂巨系统,各要素之间存在复杂的非线性联系,包括“一对一”“一对多”与“多对多”3种类型。② 关联机制。基于近远程耦合框架和距离衰减理论,可分为系统内的强耦合机制和系统间的松散耦合机制。系统内的强耦合往往决定演化方向,系统间的松散耦合也是不容忽视的因素,尤其在全球化背景下,远程耦合强度大大高于以往。③ 过程模拟与调控。根据钱学森等提出的“开放的复杂巨系统”的研究方法,应把握定性和定量之间的逻辑关系,区分主客观模拟的适用范围。在解释某些自然性质或长时段耦合规律时,采用客观定量模拟较为有效。当进行政策调控时,采用主观定性模拟更为有效。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2城镇化与生态环境耦合机理

Fig. 2The mechanism of urbanization and ecological environment coupling

当前诸多理论处于发展期,部分观点存在争论,不同理论之间也缺乏整合。今后,一方面要推动复杂系统理论、跨尺度耦合理论等新理论的发展;另一方面要模糊学科边界,实现人文—自然综合交叉研究,形成基于多学科智慧、面向复杂决策问题的城镇化与生态环境耦合研究网络,为解决动态模拟中的“混沌问题”而尽力。

3 城镇化与生态环境耦合动态模拟的方法研究进展

由于计算机、人工智能、GIS等技术的不断突破,动态模拟方法发展迅速。不同方法的学科背景、算法、优缺点不同,导致精度和适用性差异较大。总结不同方法的发展脉络、适用条件和缺陷,并展望未来优化和突破方向。3.1 系统动力学(SD)动态模拟技术

系统动力学(System Dynamics, SD)模型是发展最早、最常用的动态模拟技术,在20世纪50年代由Forrester教授提出。作为一门由系统科学理论与计算机动态技术集成的学科,系统动力学基于“定性+定量”的方法模拟各类高阶次、非线性的人地系统、城市复合系统和复杂系统[71]。基于“理论分析—SD建模—动态模拟—情景调控”这一流程,系统动力学在城市系统演化、城市可持续发展和城镇化与生态环境多要素耦合动态模拟中应用广泛,起始标志是1972年罗马俱乐部出版的《增长的极限》。通过构建一个包括人口、农业生产、工业生产、自然资源和污染5个模块的“世界模型”,《增长的极限》定量模拟了全球社会经济活动与资源、环境的耦合趋势,宣扬了可持续发展理念[72]。在后续研究中,一方面,****们基于系统性、复杂性、协调性和持续性等理念模拟了城市系统演化与城市可持续发展,明确了人口、经济、资源、环境协调发展的可持续城镇化模式[73,74];另一方面,****们在全球与区域尺度模拟了城镇化与自然资源、能源、温室气体与地质形态等要素的耦合过程[75,76,77]。系统动力学是一类广泛、简便的动态模拟方法,但也存在显著缺陷。一是模型结构的固定性导致难以模拟技术进步、制度和行为等不确定性系统,部分变量关系局限于回归关系;二是模拟对象偏向宏观系统,在处理微观或栅格系统时相对劣势。

3.2 人工智能模拟技术

目前,以人工神经网络(ANN)和贝叶斯网络(BN)为代表的人工智能技术发展迅速,在一定程度上解决了自组织、自适应、自学习系统的处理难题。ANN和BN在算法复杂度和训练方式等方面具有相似性,但在拓扑结构、学习规则和算法原理等方面存在差异。其中,ANN包括有向无环图和循环图两种类型,并基于激活函数(由二进制到线性,再到非线性)进行模型训练和学习规则构建,而常用的误差反向传播(BP)神经网络是有向无环图,并采用误差反向传播算法进行多层神经网络训练[78];BN是有向无环图,并根据变量之间的条件独立关系将联合分布分解为多个概率分布,以此进行“自顶而下”的因果推理和“自底而上”的诊断推理[79,80]。在优劣势方面,ANN具有自学习、联想储存、高速寻优和非线性映射逼近性等优势,但不擅长因果推理和处理不确定性问题[81];BN擅长因果推理以及处理不确定性问题和不完整数据集,但算法处理效率和结构学习能力不足[82]。目前,人工智能动态模拟技术主要模拟城市扩张及其生态环境效应、城市资源需求预测与可持续管理、城市生态脆弱性与灾害风险识别等[83,84,85]。城镇化与生态环境耦合的动态模拟存在“黑箱”,人工智能可基于深度学习功能破解该难点。然而,由于人工智能技术正处于发展期,目前存在是否是“伪智能”的争论。但就发展前景而言,人工智能技术是模拟不确定性系统的重要技术方向。下一步,应尝试将这类方法嵌入到其他方法之中,以扩展其适用范围。

3.3 土地系统动态模拟技术

土地系统动态模拟技术加强了空间解释,通过展现城市与生态空间“此消彼长”的动态演化过程,体现了城镇化与生态环境的空间耦合过程,可确定未来城市边界的增长方向。土地系统动态模拟技术形成了一个模型家族,以CLUE/CLUE-S、元胞自动机(CA)和多智能体系统(MAS)模型为代表[86]。CLUE/CLUE-S模型是基于经验统计的局部均衡分析模型,主要模拟多尺度土地利用空间分配[87]。相比之下,基于预先设定的转换规则,CA模型可通过“自下而上”的建模路径模拟局部土地系统的复杂离散演化过程,但作为建立在空间均质假设上的理想化模型,难以解决空间异质问题[88]。更进一步来看,MAS模型通过加入多个Agent,将行为、决策等因素纳入到土地利用变化的驱动机制之中,更能反映复杂自适应系统的演化过程[89]。然而,MAS模型正处于初步应用阶段,并受到空间均质假设的限制。CLUE/CLUE-S、CA和MAS模型分别基于经验统计、空间信息规则以及复杂自适应系统理论模拟土地城镇化与生态环境耦合,但局限于空间视角,应与其他模型集成,推动进一步应用。

3.4 综合集成模拟技术

为了实现各方法之间的互补,研发以“SD+”为代表的综合集成动态模拟技术成为趋势[90]。① 将SD与GIS集成是重要趋势,实现了动态模拟的空间表达[91];② 将SD与CA集成也是技术热点,增强了对城市土地变化的生态环境效应的解释[92];③ 将SD与基于主体建模(ABM)集成正被尝试,旨在解决随机性、离散性、空间异质性与适应性等问题[93];④ 另有部分工作对SD与CLUE-S集成,期望模拟城市经济社会发展情景下的土地利用变化状况[94]。还有部分其他集成技术取得了一定成果,如胡健等[95]基于对模糊积分、遗传算法和人工神经网络的集成,探测了区域能源安全的外生警源。系统动力学融合了定性和定量两类特点,成为研发综合集成技术的重要接口。但是,技术集成难度较高,现有成果也难以验证真实性和有效性。今后,应整合系统工程、人工智能、LUCC模拟及预测、3S等技术学科,构建动态模拟集成技术链。

3.5 人机交互决策支持技术

为实现在区域应用层面的技术输出,诸多研究提出了基于不同实施目标的决策支持方案,包括以城镇化效率最优为目标的转调型决策支持方案、以生态环境约束为导向的管控型决策支持方案、以城镇化与生态环境协同为目标的决策支持方案和基于多目标统筹的综合型决策支持方案,以期为可持续城镇化提供决策支持。然而,以上决策支持方案过于经验化,亟需开发人机交互决策支持平台。陈利顶等[96]以区域生态安全保障协调联动为目标,设计了京津冀城市群生态安全保障决策系统,包括生态修复与重建、风险预测与预警等关键模块;方创琳等[17]基于多层次—多尺度—多视角—多情景优化方案,提出构建城镇化与生态环境交互耦合智能决策支持系统平台。实现动态模拟与决策支持的人机交互是技术趋势。然而,当前人机交互决策支持平台缺乏成型产品,更多地依赖于经验判断。今后,应构建智能化人机交互决策支持平台。

3.6 方法研究评述

在计算机、3S和人工智能等技术的支持下,动态模拟方法趋向多元化、精细化、智能化和集成化。常见的单一方法包括SD、人工智能和土地系统动态模拟技术。其中,SD动态模拟技术主要模拟城市系统演化、城市可持续发展以及城镇化与生态环境要素耦合,但存在空间解释不足以及忽视系统自适应性的缺陷。人工智能动态模拟技术(ANN和BN)在自组织、自适应、自学习系统模拟中具有显著优势,主要模拟城市扩张及其生态环境效应、城市资源需求预测与可持续管理、城市生态脆弱性与灾害风险识别,但限制条件偏多。以CLUE/CLUE-S、CA和MAS模型为代表的土地系统动态模拟技术分别基于经验统计、空间信息规则以及复杂自适应系统理论模拟土地城镇化与生态环境耦合。为实现各方法之间的互补,研发以“SD+”为代表的综合集成动态模拟技术成为趋势。此外,为实现在区域应用层面的技术输出,提出开发人机交互决策支持平台。当前方法研究不足主要包括:① 方法集成难度大,导致多情景—多尺度—多要素—多主体集成动态模拟遇到较大阻碍;② 跨尺度耦合缺乏定量化、系统性的动态模拟方法,大量研究处于定性分析层面;③ 人机交互决策支持平台建设处于理论设想阶段,缺乏成型产品及在规划部门中的技术服务;④ 城镇化与生态环境耦合的数据源获取存在较多困难,特别是一手数据的获取是一个难点。

今后,应推动动态模拟技术整合和数据共享,研发近远程耦合动态模拟集成技术链,开发智能化人机交互决策支持平台,建设大数据支持下的多源共享数据库,加快由理论研究走向动态模拟,再到为区域可持续城镇化提供决策支持。

4 城镇化与生态环境耦合动态模拟的应用研究进展

城镇化与生态环境耦合动态模拟的应用研究基于多类型案例区、多要素以及近远程与跨区域3个方面,回答了如何体现地域差异、识别主控要素以及体现跨尺度耦合。4.1 多类型案例区的动态模拟应用

目前,基于国家与省域宏观尺度的研究较多,如Roberts[97]认为城市人口的膨胀导致了发展中国家的环境危机,农村生产力下降、财富集中和城市分区混乱等问题愈发显著;刘耀彬等[98]研究了中国省际城镇化与生态环境系统的耦合过程,认为城镇化对生态环境的胁迫性和生态环境对城镇化的约束性同时存在;张荣天等[99]认为中国城镇化与生态环境耦合正处于磨合阶段,且东部地区协调性优于中西部地区;谭俊涛等[100]评估了2000-2012年吉林省城镇化和生态环境耦合的时空演化过程,认为受益于振兴东北老工业基地战略,城镇化和生态环境趋向高级协调。由于城镇化与生态环境耦合因地理环境不同而呈现空间差异性,应基于多类型案例区体现地域性特征。(1)城镇化地区。一是对超大城市、特大城市和大中城市的研究。Hayashi等[101]基于伦敦、东京、名古屋和曼谷的比较,认为城镇化进程中的运输环节导致能源消耗和环境退化;Wilby等[102]以伦敦为例,强调通过城市绿色空间规划降低城镇化对生物多样性和环境质量的威胁;Zhang等[103]采用ARDL模型评估了1980-2013年北京城镇化与碳排放的关系,认为无论长期或短期,城镇化对碳排放均具有积极影响;He等[104]评估了1980-2013年上海城镇化与生态环境的耦合协调过程,发现其符合“S”型曲线。二是对城市群地区的研究。城市群地区是参与国际竞争、承接国际产业转移的重要阵地,但面临着严峻的资源环境问题[17]。Wang等[105]基于交互胁迫模型(ICM)和动态耦合协调度模型(DCCDM)估算了京津冀城市群城市化与生态环境的关系,认为其符合倒“U”型曲线;Zhao等[106]基于改进的环境库兹涅茨曲线模型(EKC)和动态协调耦合度模型(CCD),揭示了长三角城市群城镇化与生态环境的耦合协调关系,发现其符合“S”型曲线。

(2)流域。在流域地区,水资源、水环境和水生态对经济社会系统具有重要的承载功能,水文系统与城镇化格局、过程的相互作用显著[107]。方创琳等[108]模拟了黑河流域水—生态—经济复合系统的动态演变过程,提倡实施促进三者协调发展的WEE方案;张洁等[109]模拟了1996-2006年渭河流域人地耦合系统的协同演变过程,发现符合“S”型曲线;杨丽花等[110]模拟了1991-2010年松花江流域经济系统与水环境系统的时空耦合过程,发现其呈现非线性递增态势;郭月婷等[111]基于模糊物元分析模型模拟了淮河流域城镇化与生态环境系统的交互耦合过程,认为两者产生了良好的协同效应;杜湘红等[112]基于灰色关联度模型模拟了2002-2012年洞庭湖流域水资源系统与经济社会系统的时空耦合过程,认为两者处于协调阶段。

(3)干旱区绿洲。作为生态脆弱区,干旱区绿洲城镇化受到资源环境的强烈约束。乔标等[113]分析了干旱区城镇化与生态环境耦合的函数、轨迹、类型和阶段,认为这是一个交互胁迫的动态过程;阿布都热合曼·哈力克等[114]评估了且末绿洲水资源—经济社会耦合系统的可持续性;董雯等[115]基于VAR模型模拟了天山北坡绿洲城镇化与水土资源的时空耦合过程,认为城镇化水平的提升导致水资源消耗量不断增长;唐志强等[116]分析了张掖市城镇化与水资源系统之间的响应关系,认为最终方向是协同共生。

(4)山地地区。山地地区在主体功能区划中通常被定位为限制开发区或禁止开发区,陷入发展与保护之间的两难境地。王静等[117]模拟了2000-2010年南方丘陵山地带植被覆盖度的时空演变过程,认为人类活动和气候共同影响了NDVI的变化;王卫林等[118]评价了曲靖金麟湾区块的生态风险指数,认为坡度分层梯度开发模式将导致山地生态风险指数增加;温晓金等[119]模拟了1997-2013年秦岭山区社会—生态系统(SES)脆弱性演变过程,构建了多适应目标下的情景调控方案。

4.2 多要素耦合与调控的动态模拟应用

随着系统科学和复杂性科学的不断发展,研究认为城镇化与生态环境耦合由多要素复杂集成。Wang等[105]认为城镇化与生态环境耦合系统由城镇化子系统(人口、空间、经济、社会)和生态子系统(水平、禀赋、压力)构成;张荣天等[99]将城镇化系统分为人口、空间、经济、社会4个方面,并将生态系统分成环境污染和环境治理2个方面;张引等[120]基于效率—水平理论将城镇化系统分为城镇化水平和城镇化效率2个方面,并将生态环境系统分为生态环境水平、生态环境压力和生态环境保护3个方面。在多要素耦合的基础上识别关键主控要素,可调控城镇化与生态环境耦合模式。(1)水资源是城镇化发展的重要胁迫因素。城镇化进程中的水资源需求是直接的和必要的,人口和生产规模需维持在水资源承载力范围内,水文系统也影响着城镇化格局和过程[121]。通过测算水资源对城镇化的贡献率,Varis等[122]讨论了第三世界城市化的推动力量,认为水是这一过程方程中的关键变量;Srinivasan等[123]以印度金奈为例,讨论了发展中国家城市人水系统脆弱性的演变过程,认为具有动态性、可变性和空间依赖性;Mcdonald等[124]发现全球地表供水总量的78±3%输往了大城市,但水资源压力依然显著。在干旱区绿洲,水资源对于城镇化的影响更是决定性的,实现人水系统协调发展是保证干旱区可持续城镇化的根本[41, 125]。

(2)土地资源是城镇化发展的又一胁迫因素。目前,国际研究倾向于将城镇化视为景观城镇化,主要表现为自然、乡村等地域景观向城市景观转变,伴随着土地利用类型、景观破碎度等的动态变化[126,127]。土地为城镇化提供了空间载体和资源支撑,土地开发模式滞后将导致土地利用效率低下,对城镇化质量产生不利影响。在中国,人口城镇化与土地城镇化的协调性成为热点。李子联[128]解释了中国人口城镇化滞后于土地城镇化的原因,认为是用地快速扩张、土地财政和户籍管制三者共同作用的结果;吕添贵等[129]评估了2002-2011年南昌人口城镇化与土地城镇化的协调性,认为人口滞后特征已取代土地滞后特征。

(3)部分****考虑了地形地貌对城镇化的胁迫效应。中国有超过50%的城镇布局在山地地区,山地城镇化是一大特色[130]。与平原、盆地和海岸带等相比,地形地貌及相关地质灾害是山地城镇化的重要胁迫因素。张磊等[131]以三峡工程建设为例,分析了该事件前后三峡库区城镇化格局的时空变化,认为在促进区内城镇化格局趋向均衡化的同时,三峡工程的建设破坏了城市空间的完整性;曹珂等[132]对西南山地的研究表明,城市功能和形态、路网组织和结构等需与山地地貌形态契合;韩笑等[133]基于熵权—TOPSIS模型评估了2000-2013年中国城镇化发展与地质灾害的耦合关系,发现自2003年以后两者逐渐趋向协调。

(4)亦有****构建了综合承载力评估方案,推动主控要素识别趋向综合化。张引等[120]评估了2000-2012年重庆城镇化发展与生态环境承载力的耦合关系,认为城镇化导致区域生态环境承载压力增加;刘凯等[134]基于“城镇化与资源环境承载力关系”理论模型评估了1991-2014年山东省城镇化的资源环境承载力响应关系,认为正经历由“正”转“负”的过程;池源等[135]研究了庙岛群岛城镇化的资源环境承载力,认为达到临界状态。

4.3 近远程与跨区域的动态模拟应用

近远程耦合框架将耦合尺度扩展到时间、空间、组织等多个维度。Eakin等[136]关注了社会—生态远程耦合对土地系统的外部效应;Deines等[137]基于远程连接框架分析了境外水源对北京城市供水可持续性的意义,认为降低了供水风险;Lenschow等[138]认为社会生态系统之间的远距离关联给全球化带来了风险,应加强全球治理;Quan等[139]基于IBWTPs模型评估了跨流域调水引发的生态风险,认为加强生态安全管理的核心是实现信息共享;Hulina等[140]研究了全球人口迁移对生物多样性的影响,认为同时影响了旅游、土地利用和气候变化等外溢系统;方创琳等[68]基于城市能值代谢法模拟了1980-2015年京津冀城市群近远程要素的动态变化,为京津冀协同发展提供了科学依据。另一方面,跨区域的经济合作、文化交流、贸易、通勤甚至污染等现象不断凸显,导致政府、企业和公共部门更为重视区域协同发展。李琳等[141]基于哈肯模型分析了1992-2011年中国区域经济协同发展的驱动机制,认为区域经济联系、区域产业分工取代区域比较优势成为新动力。在城市群地区,亟需谋求协同发展以实现全域统筹。薄文广等[142]认为京津冀协同发展面临的问题包括产业结构趋同、发展差距偏大和治理机制匮乏3个方面;方创琳[143]分析了京津冀城市群协同发展的规律性,认为这是一个非线性的螺旋式上升过程。

4.4 应用研究评述

应用研究包括多类型案例区、多要素以及近远程与跨区域3个方面:① 案例区类型多元化,城市群地区成为热点。案例区包括城镇化地区、流域、干旱区绿洲和山地地区,研究热点集中在城市群地区城镇化与生态环境耦合的理论阐述与框架搭建、经验实证与关系表达、机理解析与过程识别、方案比选与决策支持等;② 多要素集成趋势显著,主控要素识别趋向综合化。随着系统科学和复杂性科学的发展,更多研究认为城镇化与生态环境耦合由多要素复杂集成。在揭示水、土和地形地貌等主控要素的基础上,构建了综合承载力评估方案,推动主控要素识别趋向综合化;③ 近远程耦合与区域协同发展受到关注。国际研究发生空间尺度转向,国内研究更加关注区域协同发展。当前应用研究不足包括:① 主控要素识别忽视动态性。多数研究仅关注空间差异性,需在识别过程中应找准规律性、摸清趋势性以及把握动态性;② 城镇化与生态环境耦合的关系链条未被完整揭示。碎片化应用难以完整揭示关系链条,如城镇化率提升一个百分点,将新增多大规模的建设用地,占用多少额外资源(承载力问题),经济、能源、用水效率是增是减(效率问题),倒“U”型或“S”型等曲线是否具有普遍性;③ 远程耦合模拟偏重于跨境旅游、能源贸易、城市安全、生态风险、物种入侵等微观案例,缺乏定量表达、系统性整合以及与区域联动层面的应用衔接。

今后,应以响应国家战略和全球变化为目标,基于模拟整合深度揭示城市群等重点地区的近远程关系链条,突出主控要素识别的动态性与空间协同战略的科学性,推动拐点识别、阈值界定、动态模拟与监测以及风险预警与响应等方面的应用研究。

5 评述与展望

城镇化与生态环境之间存在复杂的非线性交互耦合过程,如何科学模拟这一复杂动态过程,是由经验描述走向动态模拟的关键。基于系统科学理论与跨尺度耦合理论揭示城镇化与生态环境耦合系统的本质,即一个非线性的、具有高低阶多重反馈的开放的复杂巨系统。通过综述城镇化与生态环境耦合动态模拟的理论、方法与应用进展,可知:① 动态模拟成为趋势,相关理论与机理解析不断完善。城镇化与生态环境耦合研究源自对环境库兹涅茨曲线(EKC)的借鉴和改进,揭示了两者的关系曲线(倒“U”型或“S”型)。由于滞留在经验描述阶段,诸多****基于系统科学理论与跨尺度耦合理论开展了动态模拟;② 动态模拟技术趋向多元化、精细化、智能化和集成化。基于SD、人工智能和土地系统模型的动态模拟技术发展迅速,研发综合集成动态模拟技术成为趋势,部分研究提出开发人机交互决策支持平台;③ 应用研究基于多类型案例区、多要素以及近远程与跨区域3个方面。

当前研究不足包括:① 理论发展与整合不足,制约机理解析和动态模拟;② 方法集成与数据共享力度滞后,人机交互决策支持平台建设缺乏成型产品;③ 耦合关系链条和主控要素的动态特征未被完整揭示,远程耦合模拟缺乏定量表达、系统性整合以及与区域联动层面的应用衔接。

今后,应以理论为根基,推动复杂系统理论、跨尺度耦合理论等新理论的发展,实现人文—自然综合交叉研究,形成基于多学科智慧、面向复杂决策问题的城镇化与生态环境耦合研究网络;以方法为支撑,推动技术整合和数据共享,研发动态模拟集成技术链,开发智能化人机交互决策支持平台,建设大数据支持下的多源共享数据库;以应用为导向,基于模拟整合完整揭示城市群等重点地区的近远程关系链条,动态识别主控要素,科学谋划空间协同战略,推动拐点识别、阈值界定、动态模拟与监测以及风险预警与响应等方面的应用研究,为区域可持续城镇化提供决策支持。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

DOI:10.1126/science.1150195URL [本文引用: 1]

DOI:10.11820/dlkxjz.2010.08.008URLMagsci [本文引用: 1]

<p>城市化与全球环境变化研究已引起全球范围****的广泛重视。改革开放以来,我国城市化水平不断上升,城市化质量不断提高,同时城市化也产生资源过度消耗、环境污染、生境退化等诸多问题,尤其是近年来气候异常、自然灾害频发等使学术界更加重视城市化与全球环境变化的研究,开始思考人类应该以怎样的方式处理人地关系的问题。文章在分析国内****关于城市化与全球环境变化研究的界入视角与关注重点的基础上,对国内研究从研究内容、方法与尺度3方面进行评价,并指出从人文地理学角度出发的3个研究议题,包括城市生计与全球环境变化、城市系统脆弱性与全球环境变化以及城市管治与全球环境变化。</p>

DOI:10.11820/dlkxjz.2010.08.008URLMagsci [本文引用: 1]

<p>城市化与全球环境变化研究已引起全球范围****的广泛重视。改革开放以来,我国城市化水平不断上升,城市化质量不断提高,同时城市化也产生资源过度消耗、环境污染、生境退化等诸多问题,尤其是近年来气候异常、自然灾害频发等使学术界更加重视城市化与全球环境变化的研究,开始思考人类应该以怎样的方式处理人地关系的问题。文章在分析国内****关于城市化与全球环境变化研究的界入视角与关注重点的基础上,对国内研究从研究内容、方法与尺度3方面进行评价,并指出从人文地理学角度出发的3个研究议题,包括城市生计与全球环境变化、城市系统脆弱性与全球环境变化以及城市管治与全球环境变化。</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.5846/stxb201205070659URLMagsci [本文引用: 1]

快速城市化过程剧烈影响着下垫面变化,直接带来了交通拥挤、资源短缺、环境污染、生态恶化等诸多问题,所有这些问题的出现均与景观格局演变密切相关,研究城市景观格局演变及其生态环境效应正在成为全社会关注的热点。系统总结了城市化过程对景观格局演变的影响,分析了城市景观格局演变的热环境效应、水环境效应、生态服务效应,以及城市生态用地与生态安全格局设计等方面的研究进展。指出了目前城市景观演变与生态环境效应研究中存在的问题与不足:(1)现有研究侧重于景观格局演变的量化分析和景观格局指数的计算,较少关注景观格局演变对生态环境及其区域生态安全的影响;(2)城市景观格局演变与热岛效应研究多局限于两者数理统计关系的分析,对于城市热环境形成的机理缺乏深入研究;(3)城市景观格局演变与大气环境效应方面更多研究关注绿地及其空间布局在吸收和降解大气污染物、固体颗粒物方面的作用,对城市景观格局演变的大气环境综合效应以及大气灰霾效应影响机理重视不够;(4)如何通过合理设置生态用地,有效提高城市生态服务功能和保障城市生态安全,目前仍缺乏深入而又系统的研究。下一步的研究中,需要综合多尺度的景观信息来揭示城市景观的演变机理和环境效应,构建基于城市空间扩展和生态服务效应评价的城市生态空间优化决策模型,探讨城市生态空间优化模式与安全格局。

DOI:10.5846/stxb201205070659URLMagsci [本文引用: 1]

快速城市化过程剧烈影响着下垫面变化,直接带来了交通拥挤、资源短缺、环境污染、生态恶化等诸多问题,所有这些问题的出现均与景观格局演变密切相关,研究城市景观格局演变及其生态环境效应正在成为全社会关注的热点。系统总结了城市化过程对景观格局演变的影响,分析了城市景观格局演变的热环境效应、水环境效应、生态服务效应,以及城市生态用地与生态安全格局设计等方面的研究进展。指出了目前城市景观演变与生态环境效应研究中存在的问题与不足:(1)现有研究侧重于景观格局演变的量化分析和景观格局指数的计算,较少关注景观格局演变对生态环境及其区域生态安全的影响;(2)城市景观格局演变与热岛效应研究多局限于两者数理统计关系的分析,对于城市热环境形成的机理缺乏深入研究;(3)城市景观格局演变与大气环境效应方面更多研究关注绿地及其空间布局在吸收和降解大气污染物、固体颗粒物方面的作用,对城市景观格局演变的大气环境综合效应以及大气灰霾效应影响机理重视不够;(4)如何通过合理设置生态用地,有效提高城市生态服务功能和保障城市生态安全,目前仍缺乏深入而又系统的研究。下一步的研究中,需要综合多尺度的景观信息来揭示城市景观的演变机理和环境效应,构建基于城市空间扩展和生态服务效应评价的城市生态空间优化决策模型,探讨城市生态空间优化模式与安全格局。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11820/dlkxjz.2009.01.009URLMagsci [本文引用: 1]

<p>目前中国城市化进程表现为速度过快、地域差异显著以及城乡二元结构明显等特征。城市化带来了显著的 生态效应,使城市生态系统的结构、过程和功能受到影响或发生不可逆转的变化,出现了耕地资源流失、水资源稀 缺、能源压力、城市环境污染严重以及城市区域生态占用扩大等资源与生态环境问题。目前国内外****研究了城市 热岛效应、城市地表覆被变化、城市生物多样性损失以及城市水土资源等问题,但多侧重单要素、单城市、单学科研 究,缺乏多尺度机理性的研究。鉴于此,提出若干未来城市化及其生态环境效应研究的方向与议题,归纳为:(1)中国 城市化过程多尺度定量模拟与监测研究;(2)阐明城市化影响下地表自然过程和人文过程相互作用的机理;(3)资源 与生态环境约束下中国未来城市化的可能情景及其风险评估等。</p>

DOI:10.11820/dlkxjz.2009.01.009URLMagsci [本文引用: 1]

<p>目前中国城市化进程表现为速度过快、地域差异显著以及城乡二元结构明显等特征。城市化带来了显著的 生态效应,使城市生态系统的结构、过程和功能受到影响或发生不可逆转的变化,出现了耕地资源流失、水资源稀 缺、能源压力、城市环境污染严重以及城市区域生态占用扩大等资源与生态环境问题。目前国内外****研究了城市 热岛效应、城市地表覆被变化、城市生物多样性损失以及城市水土资源等问题,但多侧重单要素、单城市、单学科研 究,缺乏多尺度机理性的研究。鉴于此,提出若干未来城市化及其生态环境效应研究的方向与议题,归纳为:(1)中国 城市化过程多尺度定量模拟与监测研究;(2)阐明城市化影响下地表自然过程和人文过程相互作用的机理;(3)资源 与生态环境约束下中国未来城市化的可能情景及其风险评估等。</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1126/science.1059386URL [本文引用: 1]

DOI:10.1126/science.1196263URL [本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1007/s11442-016-1317-9URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

正地理学着重研究地球表层人与自然的相互影响与反馈作用,对人地关系的认识,素来是地理学的研究核心,也是地理学理论研究的一项长期任务,始终贯彻在地理学的各个发展阶段。从十九世纪末叶兴起的近代地理学发展到二次世界大战后的现代地理学,虽然其中心研究课题随着时代的进展而有所转化,但地理学的基础理论研究万变不离人类和地理环境的相互关系这一宗旨。

URL [本文引用: 1]

正地理学着重研究地球表层人与自然的相互影响与反馈作用,对人地关系的认识,素来是地理学的研究核心,也是地理学理论研究的一项长期任务,始终贯彻在地理学的各个发展阶段。从十九世纪末叶兴起的近代地理学发展到二次世界大战后的现代地理学,虽然其中心研究课题随着时代的进展而有所转化,但地理学的基础理论研究万变不离人类和地理环境的相互关系这一宗旨。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 1]

当代若干重大社会问题,都直接或间接关系到社会体制、经济发展状况以及人类赖以生存的自然环境。社会、经济和自然是三个不同性质的系统,但其各自的生存和发展都受其它系统结构、功能的制约,必须当成一个复合系统来考虑,我们称其为社会-经济-自然复合生态系统。本文分析了该复合系统的生态特征,提出了衡量该复合系统的三个指标:(1)自然系统的合理性;(2)经济系统的利润;(3)社会系统的效益。指出复合生态系统的研究是一个多目标决策过程,应在经济生态学原则的指导下拟定具体的社会目标,经济目标和生态目标,使系统的综合效益最高,风险最小,存活机会最大。文中还提出了一些复合生态系统的研究方向和具体决策步骤。最后给出了三个复合系统的事例。

Magsci [本文引用: 1]

当代若干重大社会问题,都直接或间接关系到社会体制、经济发展状况以及人类赖以生存的自然环境。社会、经济和自然是三个不同性质的系统,但其各自的生存和发展都受其它系统结构、功能的制约,必须当成一个复合系统来考虑,我们称其为社会-经济-自然复合生态系统。本文分析了该复合系统的生态特征,提出了衡量该复合系统的三个指标:(1)自然系统的合理性;(2)经济系统的利润;(3)社会系统的效益。指出复合生态系统的研究是一个多目标决策过程,应在经济生态学原则的指导下拟定具体的社会目标,经济目标和生态目标,使系统的综合效益最高,风险最小,存活机会最大。文中还提出了一些复合生态系统的研究方向和具体决策步骤。最后给出了三个复合系统的事例。

DOI:10.11820/dlkxjz.2014.03.008URLMagsci [本文引用: 1]

基于中国在推进以“人”为核心的新型城镇化过程中人口、资源、环境与经济、社会发展诸要素相互促进或相互制约的复杂关系视角,借鉴人口承载力思想,提出区域PRED系统承载力概念及其表征方法,参考压力—状态—响应模型(PSR),构建了区域PRED系统的承载力—压力—状态—响应评价指标体系(CPSR 模型),在此基础上提出区域PRED系统综合响应度与应急响应级别划分标准,通过多目标规划与决策方法对区域PRED系统进行综合评价。以2000-2012 年大连市PRED系统为例进行实证分析,结果显示:① 研究时段内大连市PRED系统一直处于超载状态,人口承载力由363 万人降至291 万人;② 大连市PRED系统压力低于全国平均水平,区域PRED系统负荷指数由0.97 降至0.85,区域PRED系统综合响应级别始终处于Ⅱ级橙色预警或Ⅲ级黄色预警状态。评价结果基本符合近年来大连市有关资源、环境及经济、社会发展的客观实际,评价结果可视性较强、可靠性较高。区域PRED系统承载力概念以及基于CPSR模型的区域PRED系统综合评价指标体系、多目标决策评价方法,为定量评价区域可持续发展提供了一种新的思路和方法,对新型城镇化背景下的相关政策制定具有一定参考价值。

DOI:10.11820/dlkxjz.2014.03.008URLMagsci [本文引用: 1]

基于中国在推进以“人”为核心的新型城镇化过程中人口、资源、环境与经济、社会发展诸要素相互促进或相互制约的复杂关系视角,借鉴人口承载力思想,提出区域PRED系统承载力概念及其表征方法,参考压力—状态—响应模型(PSR),构建了区域PRED系统的承载力—压力—状态—响应评价指标体系(CPSR 模型),在此基础上提出区域PRED系统综合响应度与应急响应级别划分标准,通过多目标规划与决策方法对区域PRED系统进行综合评价。以2000-2012 年大连市PRED系统为例进行实证分析,结果显示:① 研究时段内大连市PRED系统一直处于超载状态,人口承载力由363 万人降至291 万人;② 大连市PRED系统压力低于全国平均水平,区域PRED系统负荷指数由0.97 降至0.85,区域PRED系统综合响应级别始终处于Ⅱ级橙色预警或Ⅲ级黄色预警状态。评价结果基本符合近年来大连市有关资源、环境及经济、社会发展的客观实际,评价结果可视性较强、可靠性较高。区域PRED系统承载力概念以及基于CPSR模型的区域PRED系统综合评价指标体系、多目标决策评价方法,为定量评价区域可持续发展提供了一种新的思路和方法,对新型城镇化背景下的相关政策制定具有一定参考价值。

DOI:10.1126/science.1172133URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.3390/su8060582URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1007/s11434-013-5947-3URLMagsci [本文引用: 1]

<p>过去20多年来, 国际科学界对全球变化研究不断深化, 逐步形成了人类活动产生的碳排放是全球变暖的重要驱动力、全球变化影响人类经济社会可持续发展等共识. 为应对全球变化挑战, “共同但有区别的责任”等原则要求发达国家实行强制减排和发展中国家采取自主减缓行动, 目标是在21世纪末将由人类活动引起的地表增温控制到不超过工业化前2℃. 但是, 处理全球变化与可持续发展的关系必须坚持哪些原则, 重点开展何种研究, 采取什么政策保障还没有明晰的思路. 本文提出立足国际和区域平衡发展, 依靠科技进步制定全球变化应对对策; 必须在人与自然和谐, 同时人类社会自身和谐前提下妥善处理应对全球变化与可持续发展之间的关系; 坚持减排与增汇并举, 减缓与适应并重等原则; 加强科学研究, 减少全球变化认识的不确定性. 应对全球变化挑战实质上为人类发展创造了新机遇, 为促进人类能源结构转变、改善和恢复地球生态环境、促进人类生产和生活方式改变、国际与区域间人类社会和谐发展提供了条件.</p>

DOI:10.1007/s11434-013-5947-3URLMagsci [本文引用: 1]

<p>过去20多年来, 国际科学界对全球变化研究不断深化, 逐步形成了人类活动产生的碳排放是全球变暖的重要驱动力、全球变化影响人类经济社会可持续发展等共识. 为应对全球变化挑战, “共同但有区别的责任”等原则要求发达国家实行强制减排和发展中国家采取自主减缓行动, 目标是在21世纪末将由人类活动引起的地表增温控制到不超过工业化前2℃. 但是, 处理全球变化与可持续发展的关系必须坚持哪些原则, 重点开展何种研究, 采取什么政策保障还没有明晰的思路. 本文提出立足国际和区域平衡发展, 依靠科技进步制定全球变化应对对策; 必须在人与自然和谐, 同时人类社会自身和谐前提下妥善处理应对全球变化与可持续发展之间的关系; 坚持减排与增汇并举, 减缓与适应并重等原则; 加强科学研究, 减少全球变化认识的不确定性. 应对全球变化挑战实质上为人类发展创造了新机遇, 为促进人类能源结构转变、改善和恢复地球生态环境、促进人类生产和生活方式改变、国际与区域间人类社会和谐发展提供了条件.</p>

DOI:10.1126/science.1144004URL [本文引用: 1]

DOI:10.1579/0044-7447(2007)36[639:CHANS]2.0.CO;2URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.ecolecon.2004.01.010URL [本文引用: 1]

DOI:10.1007/s10021-004-0098-7URL [本文引用: 1]

DOI:10.1073/pnas.1231334100URL [本文引用: 1]

DOI:10.5194/nhess-17-1203-2017URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1080/09644016.2015.1074384URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1007/s10980-014-0034-yURL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1126/science.1121381URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.1016/j.energy.2016.03.055URL [本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 1]

<p>水资源短缺、水质污染等已成为北京可持续发展的制约因素,水资源利用问题愈发受到关注。水足迹的研究将人们的生产、消费与水资源的消耗联系起来,全面真实地揭示水资源利用情况。本文基于水足迹理论评价了北京水资源利用情况,结果表明:(1)2012年,北京市水足迹为352.6亿m<sup>3</sup>,人均水足迹为1704 m<sup>3</sup>,远超统计数据中总供水量35.9亿m<sup>3</sup>和人均用水量193.3 m<sup>3</sup>,水资源面临巨大压力。(2)北京市城镇和农村居民对虚拟水的消耗存在差异性,除动物产品外,农村居民对于粮食虚拟水的消耗相对较高,人均每年103.5 m<sup>3</sup>,而城镇人均每年72.5 m<sup>3</sup>,次于干鲜瓜果92.4 m<sup>3</sup>。(3)动物产品在虚拟水消耗中占据了最大的比重,说明了北京市居民对动物产品消耗量相对较高,也反映出动物产品单位产品虚拟水含量较高。为此,在虚拟水贸易中,可适当增加动物产品进口代替本地动物产品的养殖生产,降低水资源的消耗。</p>

Magsci [本文引用: 1]

<p>水资源短缺、水质污染等已成为北京可持续发展的制约因素,水资源利用问题愈发受到关注。水足迹的研究将人们的生产、消费与水资源的消耗联系起来,全面真实地揭示水资源利用情况。本文基于水足迹理论评价了北京水资源利用情况,结果表明:(1)2012年,北京市水足迹为352.6亿m<sup>3</sup>,人均水足迹为1704 m<sup>3</sup>,远超统计数据中总供水量35.9亿m<sup>3</sup>和人均用水量193.3 m<sup>3</sup>,水资源面临巨大压力。(2)北京市城镇和农村居民对虚拟水的消耗存在差异性,除动物产品外,农村居民对于粮食虚拟水的消耗相对较高,人均每年103.5 m<sup>3</sup>,而城镇人均每年72.5 m<sup>3</sup>,次于干鲜瓜果92.4 m<sup>3</sup>。(3)动物产品在虚拟水消耗中占据了最大的比重,说明了北京市居民对动物产品消耗量相对较高,也反映出动物产品单位产品虚拟水含量较高。为此,在虚拟水贸易中,可适当增加动物产品进口代替本地动物产品的养殖生产,降低水资源的消耗。</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.enpol.2016.09.044URL [本文引用: 1]

DOI:10.11849/zrzyxb.2007.02.014URLMagsci [本文引用: 1]

论文首先提出人水系统的概念,并针对人水系统演变模拟的难点和特点,基于系统动力学原理,提出了更具实用意义的嵌入式系统动力学模型(ESD模型)。ESD模型是在系统动力学理论方法的基础上,考虑到社会经济系统、水循环系统(包括社会水循环系统、自然水循环系统)自身的特点和规律,充分利用现有的相关理论方法,在系统动力学模型的基础上,加入其他学科的定量化模型,形成耦合的模型。该模型既全面吸收系统动力学的优点,同时又接纳了相关学科的研究成果,大大提升了系统动力学的应用研究能力,同时也解决了复杂而又有专业特点的系统模拟问题,适用于人水系统演变模拟。

DOI:10.11849/zrzyxb.2007.02.014URLMagsci [本文引用: 1]

论文首先提出人水系统的概念,并针对人水系统演变模拟的难点和特点,基于系统动力学原理,提出了更具实用意义的嵌入式系统动力学模型(ESD模型)。ESD模型是在系统动力学理论方法的基础上,考虑到社会经济系统、水循环系统(包括社会水循环系统、自然水循环系统)自身的特点和规律,充分利用现有的相关理论方法,在系统动力学模型的基础上,加入其他学科的定量化模型,形成耦合的模型。该模型既全面吸收系统动力学的优点,同时又接纳了相关学科的研究成果,大大提升了系统动力学的应用研究能力,同时也解决了复杂而又有专业特点的系统模拟问题,适用于人水系统演变模拟。

DOI:10.1016/j.ecolmodel.2012.09.008URL [本文引用: 1]

DOI:10.3724/SP.J.1047.2016.00514URLMagsci [本文引用: 1]

<p>山区城镇扩张受山区地形和山地灾害等因素限制,而常用的土地利用模型难以有效表达这一特征。本文通过对Dyna-CLUE(Dynamic Conversion of Land Use and its Effects Model)模型进行改进并结合系统动力学(System Dynamic,SD)模型,充分发挥这2个模型在微观土地分配,及宏观情景模拟上的优势,很好地表达了山区地形和山地灾害等因素对山区城镇扩张的限制作用,为山区城镇扩张情景模拟提供了一个有效的方法。以岷江上游地区为例,根据研究区历史统计数据构建山区城镇用地SD模型,模拟低速发展、惯性发展和高速发展3种不同发展情景下城镇用地的需求,结合Dyna-CLUE改进模型,预测了对应情景下2011-2030年的城镇用地范围,并探究其对其他土地利用类型的影响。结果表明,发展速度越快,城镇主体越快达到地理限制区域的上限,并开始沿山间平地向两端扩张。耕地受山区城镇扩张的影响要远远超出其他土地利用类型,离城镇越近受影响越大。随着城镇扩张的加剧,其对自然环境的影响也逐渐增大。模型模拟结果能为山区城镇用地规划、评估由城镇扩张造成的生态环境问题和制定相应的对策提供有效的技术支撑。</p>

DOI:10.3724/SP.J.1047.2016.00514URLMagsci [本文引用: 1]

<p>山区城镇扩张受山区地形和山地灾害等因素限制,而常用的土地利用模型难以有效表达这一特征。本文通过对Dyna-CLUE(Dynamic Conversion of Land Use and its Effects Model)模型进行改进并结合系统动力学(System Dynamic,SD)模型,充分发挥这2个模型在微观土地分配,及宏观情景模拟上的优势,很好地表达了山区地形和山地灾害等因素对山区城镇扩张的限制作用,为山区城镇扩张情景模拟提供了一个有效的方法。以岷江上游地区为例,根据研究区历史统计数据构建山区城镇用地SD模型,模拟低速发展、惯性发展和高速发展3种不同发展情景下城镇用地的需求,结合Dyna-CLUE改进模型,预测了对应情景下2011-2030年的城镇用地范围,并探究其对其他土地利用类型的影响。结果表明,发展速度越快,城镇主体越快达到地理限制区域的上限,并开始沿山间平地向两端扩张。耕地受山区城镇扩张的影响要远远超出其他土地利用类型,离城镇越近受影响越大。随着城镇扩张的加剧,其对自然环境的影响也逐渐增大。模型模拟结果能为山区城镇用地规划、评估由城镇扩张造成的生态环境问题和制定相应的对策提供有效的技术支撑。</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 1]

<p>土地系统动态模拟对土地利用规划、国土资源管理具有重要指导价值。基于经验统计的方法、多智能主体分析的方法、栅格邻域关系分析的方法以及近年来发展起来的土地系统动态模拟系统(DLS)方法是当前开展土地系统动态模拟的主要手段。本文综述了上述4种方法的原理、特点与应用案例,概括了相关方法在理论依据和推广应用等方面的优点与不足,展望了DLS在土地系统动态模拟方面的广阔应用前景。</p>

Magsci [本文引用: 1]

<p>土地系统动态模拟对土地利用规划、国土资源管理具有重要指导价值。基于经验统计的方法、多智能主体分析的方法、栅格邻域关系分析的方法以及近年来发展起来的土地系统动态模拟系统(DLS)方法是当前开展土地系统动态模拟的主要手段。本文综述了上述4种方法的原理、特点与应用案例,概括了相关方法在理论依据和推广应用等方面的优点与不足,展望了DLS在土地系统动态模拟方面的广阔应用前景。</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2016.08.009URLMagsci [本文引用: 1]

<p>元胞自动机(Cellular Automata,简称CA)是一种基于微观个体的相互作用空间离散动态模型,其强大的计算功能、固有的平行计算能力、高度动态及空间概念等特征,使它在模拟空间复杂系统的时空动态演变研究具有较强的优势。文章回顾了元胞自动机的发展历程,阐述了CA在地理学中的主要应用领域和研究进展,在此基础上,以现实世界地理实体及现代城市扩张特征为视角,分析目前CA研究所面临的问题,并对其未来的研究趋势进行了初步探讨,认为以下3个方面将是未来CA研究的热点:<i>①</i> 利用不规则元胞及可控邻域的CA模型,对不同规则或不同邻域地理实体的模拟研究;<i>②</i> 采用三维元胞自动机对现代城市扩张进行立体化模拟,以克服二维CA模型的缺陷;<i>③</i> 将矢量元胞自动机模型应用于地理实体的模拟研究,进一步提高模拟精度。</p>

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2016.08.009URLMagsci [本文引用: 1]

<p>元胞自动机(Cellular Automata,简称CA)是一种基于微观个体的相互作用空间离散动态模型,其强大的计算功能、固有的平行计算能力、高度动态及空间概念等特征,使它在模拟空间复杂系统的时空动态演变研究具有较强的优势。文章回顾了元胞自动机的发展历程,阐述了CA在地理学中的主要应用领域和研究进展,在此基础上,以现实世界地理实体及现代城市扩张特征为视角,分析目前CA研究所面临的问题,并对其未来的研究趋势进行了初步探讨,认为以下3个方面将是未来CA研究的热点:<i>①</i> 利用不规则元胞及可控邻域的CA模型,对不同规则或不同邻域地理实体的模拟研究;<i>②</i> 采用三维元胞自动机对现代城市扩张进行立体化模拟,以克服二维CA模型的缺陷;<i>③</i> 将矢量元胞自动机模型应用于地理实体的模拟研究,进一步提高模拟精度。</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URLMagsci [本文引用: 1]

环境累积效应分析强调环境变化的时空放大作用,突出环境要素之间的时空交互作用,从而对环境分析方法的能力提出了挑战.因此,本文在对传统环境分析方法归纳、分析和总结的基础上,以地理信息系统(GIS)为基础平台,集成系统动力学(SD)和元胞自动机(CA)的优点,建立了能够分析时间累积、空间累积效应的SD-CA-GIS模型.以山西潞安矿区作为研究区域,在分析矿区社会、经济、工程和环境等因子之间时空交互作用的基础上,构建了SD-CA-GIS模型.考虑到矿区土地利用变化的特殊性,从影响矿区土地利用变化的驱动因子出发,预测和模拟了矿区2006—2030年土地利用变化的累积状况.结果发现,由于煤炭资源开采等人类干扰活动的影响,研究区在研究时段内,工矿用地、居民用地和交通用地呈现累积性增加,其它土地利用类型累积性减少.同时,由于不同阶段人类活动干扰的种类和强度变化,使得不同土地利用类型的空间扩展变化存在一定的差异.上述研究表明,该模型能够同时考虑时间累积效应和空间累积效应的动态变化,能为环境累积效应的分析和评价提供有效的帮助.

URLMagsci [本文引用: 1]

环境累积效应分析强调环境变化的时空放大作用,突出环境要素之间的时空交互作用,从而对环境分析方法的能力提出了挑战.因此,本文在对传统环境分析方法归纳、分析和总结的基础上,以地理信息系统(GIS)为基础平台,集成系统动力学(SD)和元胞自动机(CA)的优点,建立了能够分析时间累积、空间累积效应的SD-CA-GIS模型.以山西潞安矿区作为研究区域,在分析矿区社会、经济、工程和环境等因子之间时空交互作用的基础上,构建了SD-CA-GIS模型.考虑到矿区土地利用变化的特殊性,从影响矿区土地利用变化的驱动因子出发,预测和模拟了矿区2006—2030年土地利用变化的累积状况.结果发现,由于煤炭资源开采等人类干扰活动的影响,研究区在研究时段内,工矿用地、居民用地和交通用地呈现累积性增加,其它土地利用类型累积性减少.同时,由于不同阶段人类活动干扰的种类和强度变化,使得不同土地利用类型的空间扩展变化存在一定的差异.上述研究表明,该模型能够同时考虑时间累积效应和空间累积效应的动态变化,能为环境累积效应的分析和评价提供有效的帮助.

[本文引用: 1]

DOI:10.11870/cjlyzyyhj201604011URLMagsci [本文引用: 1]

土地利用/土地覆被变化改变土壤呼吸条件,进而对土壤有机碳储量变化产生影响,而土壤有机碳储量则是影响农业可持续发展和全球碳平衡领域的重要因素。以上海市崇明岛为例,运用系统动力学模型(System Dynamics Model)预测2020、2030年土地利用需求变化,结合CLUE-S模型(Conversion of Land Use and its Effects at Small region extent Model)得出各种用地类型的空间分布,并引用碳密度法估算三种发展幕景下土地利用变化对土壤有机碳储量的影响。结果表明:2030年三种发展幕景土壤有机碳储量分别为:低速发展幕景为3 093.03×10<sup>6</sup>kg,惯性发展幕景为3 079.47×10<sup>6</sup>kg,高速发展幕景为3 059.81×10<sup>6</sup>kg;研究期内土壤有机碳储量呈现缓慢下降趋势,但人类活动对其扰动较小;SD和CLUE-S耦合模型可以从时间和空间两方面对土壤有机碳储量进行模拟,具有可行性;建议通过加强城镇用地集约利用、农田保护、林地建设来减少人为活动对土壤有机碳储量的影响。

DOI:10.11870/cjlyzyyhj201604011URLMagsci [本文引用: 1]

土地利用/土地覆被变化改变土壤呼吸条件,进而对土壤有机碳储量变化产生影响,而土壤有机碳储量则是影响农业可持续发展和全球碳平衡领域的重要因素。以上海市崇明岛为例,运用系统动力学模型(System Dynamics Model)预测2020、2030年土地利用需求变化,结合CLUE-S模型(Conversion of Land Use and its Effects at Small region extent Model)得出各种用地类型的空间分布,并引用碳密度法估算三种发展幕景下土地利用变化对土壤有机碳储量的影响。结果表明:2030年三种发展幕景土壤有机碳储量分别为:低速发展幕景为3 093.03×10<sup>6</sup>kg,惯性发展幕景为3 079.47×10<sup>6</sup>kg,高速发展幕景为3 059.81×10<sup>6</sup>kg;研究期内土壤有机碳储量呈现缓慢下降趋势,但人类活动对其扰动较小;SD和CLUE-S耦合模型可以从时间和空间两方面对土壤有机碳储量进行模拟,具有可行性;建议通过加强城镇用地集约利用、农田保护、林地建设来减少人为活动对土壤有机碳储量的影响。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

//Latin America in Comparative Perspective.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

Magsci [本文引用: 1]

<p>构建城镇化与生态环境评价体系,评价2000—2012年吉林省城镇化和生态环境综合发展水平及两者耦合协调度.结果表明: 研究期间,吉林省城镇化综合水平呈持续增长态势,其中,经济城镇化贡献份额最大;生态环境综合水平呈波动上升趋势,国家实施振兴东北战略以来生态环境状态、响应、压力都增长较快;耦合协调度呈持续增长趋势,从基本不协调发展为高级协调,由城镇化滞后型转化为生态环境滞后型.中部地区城镇化水平较高,东西部地区生态环境水平高于中部地区,长春市城镇化与生态环境耦合协调度最高,白山市最低;2000—2012年,长吉地区耦合协调度在全省一直处于领先水平,但生态环境滞后水平越来越严重,四平、辽源、松原3市和延边朝鲜族自治州的耦合协调度呈上升趋势,白城市呈现下降趋势.</p>

Magsci [本文引用: 1]

<p>构建城镇化与生态环境评价体系,评价2000—2012年吉林省城镇化和生态环境综合发展水平及两者耦合协调度.结果表明: 研究期间,吉林省城镇化综合水平呈持续增长态势,其中,经济城镇化贡献份额最大;生态环境综合水平呈波动上升趋势,国家实施振兴东北战略以来生态环境状态、响应、压力都增长较快;耦合协调度呈持续增长趋势,从基本不协调发展为高级协调,由城镇化滞后型转化为生态环境滞后型.中部地区城镇化水平较高,东西部地区生态环境水平高于中部地区,长春市城镇化与生态环境耦合协调度最高,白山市最低;2000—2012年,长吉地区耦合协调度在全省一直处于领先水平,但生态环境滞后水平越来越严重,四平、辽源、松原3市和延边朝鲜族自治州的耦合协调度呈上升趋势,白城市呈现下降趋势.</p>

[本文引用: 1]

DOI:10.1191/0309133306pp470raURL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.egypro.2015.07.601URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.ecolind.2017.01.017URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.ecolind.2014.04.006URL [本文引用: 2]

DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.07.067URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11820/dlkxjz.2010.06.013Magsci [本文引用: 1]

<p>随着人类对流域水土地资源开发强度的不断扩大,流域人地关系地域系统及其演化逐步为国内外****所 关注。文章从资源环境和社会经济两个方面出发选择了与流域人地系统相关的40 项指标,建立了流域人地关系地 域系统评价指标体系;运用层次分析法确定指标权重,并借助系统理论建立了人地关系地域系统协调发展的动态 耦合模型,对1996-2006 年渭河流域人地关系地域系统的耦合态势进行了实证分析。研究表明,1996-2006 年间, 渭河流域的社会经济发展水平呈波动上升趋势,资源环境状况对经济社会发展响应明显,并随经济社会发展而波 动,呈现先好转后恶化再好转又恶化的反复波动态势。对渭河流域人地系统耦合度的研究表明,渭河流域耦合度增 长很快,并呈现出一种S 型规律,即随着经济社会的发展,在开始时因资源开发需要,流域人地系统的耦合度发展 缓慢,随着经济社会发展对环境逐步适应,耦合度快速上升,最后受资源过度消耗和环境污染的限制耦合度将接近 某一饱和水平。目前,渭河流域已处于过度开发阶段,资源环境危机也已处于潜伏期,若不注意环境保护、过度开发资源,将很快跨越现在的阶段,持续增长的经济水平和不断提高的消费水平使资源环境系统不堪重负,环境质量不断降低,人地系统关系不断恶化,同时资源环境反馈于社会经济,系统将进入负增长阶段。</p>

DOI:10.11820/dlkxjz.2010.06.013Magsci [本文引用: 1]

<p>随着人类对流域水土地资源开发强度的不断扩大,流域人地关系地域系统及其演化逐步为国内外****所 关注。文章从资源环境和社会经济两个方面出发选择了与流域人地系统相关的40 项指标,建立了流域人地关系地 域系统评价指标体系;运用层次分析法确定指标权重,并借助系统理论建立了人地关系地域系统协调发展的动态 耦合模型,对1996-2006 年渭河流域人地关系地域系统的耦合态势进行了实证分析。研究表明,1996-2006 年间, 渭河流域的社会经济发展水平呈波动上升趋势,资源环境状况对经济社会发展响应明显,并随经济社会发展而波 动,呈现先好转后恶化再好转又恶化的反复波动态势。对渭河流域人地系统耦合度的研究表明,渭河流域耦合度增 长很快,并呈现出一种S 型规律,即随着经济社会的发展,在开始时因资源开发需要,流域人地系统的耦合度发展 缓慢,随着经济社会发展对环境逐步适应,耦合度快速上升,最后受资源过度消耗和环境污染的限制耦合度将接近 某一饱和水平。目前,渭河流域已处于过度开发阶段,资源环境危机也已处于潜伏期,若不注意环境保护、过度开发资源,将很快跨越现在的阶段,持续增长的经济水平和不断提高的消费水平使资源环境系统不堪重负,环境质量不断降低,人地系统关系不断恶化,同时资源环境反馈于社会经济,系统将进入负增长阶段。</p>

Magsci [本文引用: 1]

<div >利用耦合度模型对1991—2010年吉林省松花江流域经济发展与水环境质量进行动态耦合和空间格局分析.结果表明: 研究期间,研究区经济发展指数和水环境指数呈同步上升趋势,基本处于协调状态;从耦合协调度来看,经济发展与水环境系统交互耦合具有复杂性、非线性和时变性的特点,整体上经历了较低水平耦合阶段、拮抗时期和磨合阶段3个阶段;从耦合度来看,耦合度始终处于第一象限,为基本协调的发展阶段;从耦合度的空间差异性来看,位于河流上游的长春、吉林的耦合度高于下游的松原、白城地区.耦合度不仅与经济发展相关,同时受区域之间的联系和区域内部的产业结构等影响.上游城市的经济发展明显高于下游的城市,其在环境质量保护以及减少污染排放方面采取了更严格的措施,水环境质量-较高.</div><div ></br> </div>

Magsci [本文引用: 1]

<div >利用耦合度模型对1991—2010年吉林省松花江流域经济发展与水环境质量进行动态耦合和空间格局分析.结果表明: 研究期间,研究区经济发展指数和水环境指数呈同步上升趋势,基本处于协调状态;从耦合协调度来看,经济发展与水环境系统交互耦合具有复杂性、非线性和时变性的特点,整体上经历了较低水平耦合阶段、拮抗时期和磨合阶段3个阶段;从耦合度来看,耦合度始终处于第一象限,为基本协调的发展阶段;从耦合度的空间差异性来看,位于河流上游的长春、吉林的耦合度高于下游的松原、白城地区.耦合度不仅与经济发展相关,同时受区域之间的联系和区域内部的产业结构等影响.上游城市的经济发展明显高于下游的城市,其在环境质量保护以及减少污染排放方面采取了更严格的措施,水环境质量-较高.</div><div ></br> </div>

Magsci [本文引用: 1]

<p>基于2010年淮河流域35个地级市城市化和生态环境指标数据,运用模糊物元分析模型建立城市化生态环境系统指标体系,采用熵值法确定指标权重,构造改进的城市化与生态环境耦合协调度函数,测度淮河流域城市化与生态环境系统交互耦合的协调程度.结果表明: 2010年,淮河流域城市化子系统的发展水平低于生态环境子系统,两者综合协调指数值为0.186,两类响应指标之间存在一定差距.城市化与生态环境耦合度的平均值为0.475,流域城市化生态环境系统处于颉颃阶段.不同城市的城市化发展子系统之间存在较大差异,而生态环境子系统现状发展水平之间差异相对较小.城市化与生态环境协调度的平均值为0.706,表明淮河流域正处于高度协调耦合阶段,城市化与生态环境建设的整体“功效”与“协同”效应较高.</p>

Magsci [本文引用: 1]

<p>基于2010年淮河流域35个地级市城市化和生态环境指标数据,运用模糊物元分析模型建立城市化生态环境系统指标体系,采用熵值法确定指标权重,构造改进的城市化与生态环境耦合协调度函数,测度淮河流域城市化与生态环境系统交互耦合的协调程度.结果表明: 2010年,淮河流域城市化子系统的发展水平低于生态环境子系统,两者综合协调指数值为0.186,两类响应指标之间存在一定差距.城市化与生态环境耦合度的平均值为0.475,流域城市化生态环境系统处于颉颃阶段.不同城市的城市化发展子系统之间存在较大差异,而生态环境子系统现状发展水平之间差异相对较小.城市化与生态环境协调度的平均值为0.706,表明淮河流域正处于高度协调耦合阶段,城市化与生态环境建设的整体“功效”与“协同”效应较高.</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 1]

在分析干旱区城市化与生态环境交互耦合关系的基础上,系统阐述了城市化与生态环境之间的交互耦合函数、耦合轨迹、耦合类型和耦合阶段,并以河西走廊为例,对干旱区城市化与生态环境交互耦合的规律进行了验证。在干旱区城市化与生态环境之间,既有相互胁迫的过程,也有相互促进的环节,它们之间是一种在交互胁迫中相互促进的动态耦合关系;这种耦合关系在其演化周期内呈现出双指数函数的变化规律,其耦合演化轨迹是一条双指数曲线;在城市化与生态环境的交互耦合过程中,可能会出现低级协调型、生态主导型、同步协调型、城市化滞后型、逐步磨合型、城市化超前型、生态脆弱型、低级磨合型和不可持续型等九种基本耦合类型,并经历低水平协调、拮抗、磨合、好转和高水平协调等5个耦合阶段。河西走廊各城市城市化与生态环境交互耦合的演进过程符合双指数函数的变化规律,其耦合轨迹均呈现出双指数曲线的变化形式;嘉峪关市属于逐步磨合型,目前处于好转阶段;金昌市属于城市化超前型,处于磨合阶段;酒泉市属于生态主导型,处于拮抗阶段;张掖市属于同步协调型,处于拮抗阶段;武威市属于生态脆弱型,处于拮抗阶段;玉门市属于低级磨合型,处于好转阶段;敦煌市属于生态脆弱型,处于拮抗阶段;河西走廊属于生态脆弱型,处于拮抗阶段。

Magsci [本文引用: 1]

在分析干旱区城市化与生态环境交互耦合关系的基础上,系统阐述了城市化与生态环境之间的交互耦合函数、耦合轨迹、耦合类型和耦合阶段,并以河西走廊为例,对干旱区城市化与生态环境交互耦合的规律进行了验证。在干旱区城市化与生态环境之间,既有相互胁迫的过程,也有相互促进的环节,它们之间是一种在交互胁迫中相互促进的动态耦合关系;这种耦合关系在其演化周期内呈现出双指数函数的变化规律,其耦合演化轨迹是一条双指数曲线;在城市化与生态环境的交互耦合过程中,可能会出现低级协调型、生态主导型、同步协调型、城市化滞后型、逐步磨合型、城市化超前型、生态脆弱型、低级磨合型和不可持续型等九种基本耦合类型,并经历低水平协调、拮抗、磨合、好转和高水平协调等5个耦合阶段。河西走廊各城市城市化与生态环境交互耦合的演进过程符合双指数函数的变化规律,其耦合轨迹均呈现出双指数曲线的变化形式;嘉峪关市属于逐步磨合型,目前处于好转阶段;金昌市属于城市化超前型,处于磨合阶段;酒泉市属于生态主导型,处于拮抗阶段;张掖市属于同步协调型,处于拮抗阶段;武威市属于生态脆弱型,处于拮抗阶段;玉门市属于低级磨合型,处于好转阶段;敦煌市属于生态脆弱型,处于拮抗阶段;河西走廊属于生态脆弱型,处于拮抗阶段。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 1]

我国西北干旱区属生态脆弱敏感地区,自然环境的演化有其相对独特的客观运行规律,而城市化对此类区域生态环境的扰动、影响范围、以及生态环境的响应机理、程度等,是当前乃至未来一段时间区域可持续发展中必须关注的焦点问题之一。在对城市化与生态环境的相互作用研究综述的基础上,以西北干旱区黑河流域张掖市绿洲区为案例,重点探讨黑河流域社会经济生态复合系统中水资源对城市化格局和过程的响应关系,揭示干旱区城市化过程与区域水资源配置的内在反馈机制,并对区域城市化发展与水资源利用变化的响应关系进行量化研究。结果表明:在干旱区,水资源压力随城市化的推进呈现出一定的变化规律,城市化的发展往往是以水资源压力为代价的,然而随着城市化的发展,城市化与水资源的关系不断得以磨合,最终将朝着协调共生的方向发展。

Magsci [本文引用: 1]

我国西北干旱区属生态脆弱敏感地区,自然环境的演化有其相对独特的客观运行规律,而城市化对此类区域生态环境的扰动、影响范围、以及生态环境的响应机理、程度等,是当前乃至未来一段时间区域可持续发展中必须关注的焦点问题之一。在对城市化与生态环境的相互作用研究综述的基础上,以西北干旱区黑河流域张掖市绿洲区为案例,重点探讨黑河流域社会经济生态复合系统中水资源对城市化格局和过程的响应关系,揭示干旱区城市化过程与区域水资源配置的内在反馈机制,并对区域城市化发展与水资源利用变化的响应关系进行量化研究。结果表明:在干旱区,水资源压力随城市化的推进呈现出一定的变化规律,城市化的发展往往是以水资源压力为代价的,然而随着城市化的发展,城市化与水资源的关系不断得以磨合,最终将朝着协调共生的方向发展。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.gloenvcha.2012.10.002URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.gloenvcha.2014.04.022URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

在建立内陆河流域城镇化与水资源环境系统耦合评价指标体系的基础上,以石羊河流域为例,运用灰色关联分析法定量分析流域城镇化与水资源环境系统交互耦合的主要因素,并揭示了耦合度的时空变化规律。结果表明:①流域城镇化与水资源环境系统内部要素间的交互耦合是复杂的。其中,城镇人口增长较快、社会化服务水平较低、产业结构不合理是胁迫水资源环境的主要因素,而总用水规模偏大、水资源管理落后以及水资源匮乏的本底条件是制约流域城镇化的主要原因。②流域城镇化与水资源环境系统耦合度的时序变动表现出明显的阶段性和波动性,其变化曲线呈现出两个连续U型。第一个U型表明2001—2007年期间水资源环境对城镇化的约束力总体上是先变小、后变大的趋势。第二个U型在验证2007年《甘肃省石羊河流域重点治理规划》出台后流域生态恶化趋势有所缓和的同时,警示继续加强流域水资源综合管理以实现耦合协调的必要性。③各县(区)耦合度表现出复杂多样的空间差异,这与各县(区)所处的经济社会发展水平、城镇化进程以及区域自然条件有关。

URL [本文引用: 1]

在建立内陆河流域城镇化与水资源环境系统耦合评价指标体系的基础上,以石羊河流域为例,运用灰色关联分析法定量分析流域城镇化与水资源环境系统交互耦合的主要因素,并揭示了耦合度的时空变化规律。结果表明:①流域城镇化与水资源环境系统内部要素间的交互耦合是复杂的。其中,城镇人口增长较快、社会化服务水平较低、产业结构不合理是胁迫水资源环境的主要因素,而总用水规模偏大、水资源管理落后以及水资源匮乏的本底条件是制约流域城镇化的主要原因。②流域城镇化与水资源环境系统耦合度的时序变动表现出明显的阶段性和波动性,其变化曲线呈现出两个连续U型。第一个U型表明2001—2007年期间水资源环境对城镇化的约束力总体上是先变小、后变大的趋势。第二个U型在验证2007年《甘肃省石羊河流域重点治理规划》出台后流域生态恶化趋势有所缓和的同时,警示继续加强流域水资源综合管理以实现耦合协调的必要性。③各县(区)耦合度表现出复杂多样的空间差异,这与各县(区)所处的经济社会发展水平、城镇化进程以及区域自然条件有关。

DOI:10.1016/S0169-2046(03)00026-4URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.landurbplan.2007.01.009URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2016.02.010Magsci [本文引用: 1]

<p>人口与土地是城镇化的重要组成部分,分析二者之间状态演化对促进城市健康发展具有重要意义.在界定人口城镇化与土地城镇化二者概念基础上,基于人口构成、人口素质、人口生活、城镇规模、城镇投入、城镇产出等构建评价指标体系,并通过耦合协调模型对省会型城市南昌市2002~2011 年两者之间的协调关系进行测度和分析,结果表明:① 人口城镇化指数与土地城镇化指数呈波动变化并持续上涨,城镇发展由土地滞后型向人口滞后型转变;② 人口城镇化与土地城镇化的协调状态由失调衰退区向过渡协调区演进,发展类型则由高度不协调状态向勉强协调状态过渡.在此基础上分析了南昌市人口城镇化速度滞后于土地城镇化速度的原因,指出两者关系主要受到城市发展外在制度与内在基础的共同作用,并认为构建人口与土地城镇化双重优化路径是协调人口城镇化与土地城镇化同步发展的有效途径.</p>

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2016.02.010Magsci [本文引用: 1]

<p>人口与土地是城镇化的重要组成部分,分析二者之间状态演化对促进城市健康发展具有重要意义.在界定人口城镇化与土地城镇化二者概念基础上,基于人口构成、人口素质、人口生活、城镇规模、城镇投入、城镇产出等构建评价指标体系,并通过耦合协调模型对省会型城市南昌市2002~2011 年两者之间的协调关系进行测度和分析,结果表明:① 人口城镇化指数与土地城镇化指数呈波动变化并持续上涨,城镇发展由土地滞后型向人口滞后型转变;② 人口城镇化与土地城镇化的协调状态由失调衰退区向过渡协调区演进,发展类型则由高度不协调状态向勉强协调状态过渡.在此基础上分析了南昌市人口城镇化速度滞后于土地城镇化速度的原因,指出两者关系主要受到城市发展外在制度与内在基础的共同作用,并认为构建人口与土地城镇化双重优化路径是协调人口城镇化与土地城镇化同步发展的有效途径.</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 1]

<p>利用卫星遥感监测,分析三峡工程建设前后库区城镇发展类型、时空过程,揭示库区城镇变化的驱动力,探索了城镇扩展与人口城镇化关系,研究城镇环境变化特征。三峡库区城镇规模发展不均衡,库尾城市规模庞大,库中、东部区县级城市规模较小,而乡镇的比例占城镇面积24%;在过去15 a中,建城区规模扩大172%,高于全国省会城市发展水平72%;三峡库区城镇规模扩大的同时,东西城镇规模差距逐步缩小,三峡工程建设起着重要的推动作用;城镇发展以侵占了优质耕地资源为代价,耕地占城镇变化83%;城镇用地变化与人口城市化发展不平衡,城镇空间发展快于人口城镇化过程,城镇对农村人口的吸引力不及全国省会城市平均水平,在2007年城市化率低于全国水平13%,差距进一步扩大;城市空间结构发展模式受地形和土地资源的限制,城市分维数和坡度分别增加12%和104°,城市向潜山区扩展或搬迁的同时,城市空间的完整性下降</p>

Magsci [本文引用: 1]

<p>利用卫星遥感监测,分析三峡工程建设前后库区城镇发展类型、时空过程,揭示库区城镇变化的驱动力,探索了城镇扩展与人口城镇化关系,研究城镇环境变化特征。三峡库区城镇规模发展不均衡,库尾城市规模庞大,库中、东部区县级城市规模较小,而乡镇的比例占城镇面积24%;在过去15 a中,建城区规模扩大172%,高于全国省会城市发展水平72%;三峡库区城镇规模扩大的同时,东西城镇规模差距逐步缩小,三峡工程建设起着重要的推动作用;城镇发展以侵占了优质耕地资源为代价,耕地占城镇变化83%;城镇用地变化与人口城市化发展不平衡,城镇空间发展快于人口城镇化过程,城镇对农村人口的吸引力不及全国省会城市平均水平,在2007年城市化率低于全国水平13%,差距进一步扩大;城市空间结构发展模式受地形和土地资源的限制,城市分维数和坡度分别增加12%和104°,城市向潜山区扩展或搬迁的同时,城市空间的完整性下降</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1080/02508060.2015.1113485URL [本文引用: 1]

DOI:10.1080/09644016.2015.1074384URL [本文引用: 1]

DOI:10.3390/su8020162URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]