2.

3.

4.

Comprehensive evaluation on China's man-land relationship: Theoretical model and empirical study

YANG Yu1,2, LI Xiaoyun1,2, DONG Wen3, HONG Hui4, HE Ze1,2, JIN Fengjun1,2, LIU Yi1,21. 2.

3.

4.

收稿日期:2018-05-10修回日期:2019-03-8网络出版日期:2019-06-25

| 基金资助: |

Received:2018-05-10Revised:2019-03-8Online:2019-06-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

杨宇(1984-),男,山东威海人,研究员,博士生导师,主要从事能源地理与区域发展研究E-mail:yangyu@igsnrr.ac.cn。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (4667KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

杨宇, 李小云, 董雯, 洪辉, 何则, 金凤君, 刘毅. 中国人地关系综合评价的理论模型与实证. 地理学报[J], 2019, 74(6): 1063-1078 doi:10.11821/dlxb201906001

YANG Yu.

1 引言

人地关系的经典解释就是人类社会及其活动与自然环境之间的关系[1,2,3]。在英语国家多是以“人类与环境系统”(Human-Environment system)来表达人地关系[4,5],而不是中国****最常用的“人地关系”(Man-Land relationship)。工业文明以来,人类社会财富积累伴随着巨大的人地矛盾和冲突,集中表现为迅速增长的消费需求及结构变化对有限的资源环境基础形成了越来越大的压力,特别是对人口数量庞大、发展需求强烈的发展中国家而言更是如此。尤其是自近代地理学兴起以来,人类和地理环境的关系研究一直是地理学重要的基础理论研究[1],并形成了包括环境学派、区域学派、景观学派、可持续科学等一系列对人地关系研究具有重要影响的学派。时至今日,战略资源争夺、区域环境污染失控、粮食安全保障、气候变化、城市无序扩张、贫困与可持续发展等一系列日益严重的全球问题的核心仍然是人类社会及其活动与资源环境之间的关系问题[3, 6]。人地关系无论是过去、现在还是未来,都将是地理学研究的核心命题,将始终贯彻在地理学的各个发展阶段,并越来越广泛的受到社会学、生态学、环境科学和复杂科学等交叉领域的关注。事实上,中西方在不同的文化及社会背景下,人地关系研究侧重点存在着学科上以及视角上的差异。西方国家的研究视角从人类活动与地理环境变化开始转向城市安全、城市环境变化、贫困与环境问题、资源可持续发展和灾害等相对更加具体的方面[3, 7]。但相比于西方,中国的人地关系研究更加注重宏观政策视角的实证分析,并形成了以地理学,尤其是人文地理学为主导的人地关系研究核心。吴传钧是中国人地关系理论的奠基者,他在20世纪80年代提出的人地关系地域系统理论,是中国人文地理学研究人地关系最重要的理论基础[1, 8]。以陆大道、樊杰等为首席科学家的人文经济地理团队是当前中国人地关系研究的领军人物。在他们的倡导下,服务国家重大战略需求逐渐成为中国人地关系研究的特色,并在中国国土规划、主体功能区规划、生态文明建设和战略环境评价等国务院颁布的重大国家战略中产生了重要影响[9,10,11]。综合已有人地关系研究来看,大多数****偏向从定性视角开展人地关系的内涵、思想演变、核心特征、研究范式及资源环境基础等方面的研究[12,13,14,15,16],直接关注人地关系状态的较少,导致人地关系研究成果多缺乏定量计算的科学性[17,18]。随着计算机技术逐渐普及,相关研究视角才逐步向定量评价及模拟研究转变[19,20,21,22],樊杰提出的基于地域功能学说的主体功能区划和资源环境承载力预警研究是其中的典型代表[10, 23-25]。然而,正如吴传钧先生所言,人地关系地域系统是由地理环境和人类活动两个子系统交错而成的复杂开放巨系统[1],需要长期大量的理论和实践积累才能把握其内在的复杂性,同时研究出精致的评价方法[19]。目前中国关注人地关系综合评价的定量研究仍相对不多,多数是从某一个特殊视角切入,研究人类要素和地类要素之间的关系,如城镇化与资源环境的关系[26,27]、能源消耗与生态环境的关系等[28,29]。在并不多见的人地关系综合评价研究中,多数是基于传统方式,从社会经济系统和资源环境系统出发构建指标体系,直接评价人地关系的状态,较少涉及对现代人地关系核心内涵表征的讨论,进而较少关注到人地关系区域转移的现代特征。由于时代发展不断赋予人地关系新的内涵,在进行现代人地关系研究时,必须结合时代特征重新理解人地关系及其各要素的真实内涵[19],否则得到的结果可能偏离实际较多。从研究方法来看,已有研究还存在过于依赖构建耦合度、协调度或耦合协调度模型的现象[30,31],理论模型创新和定量方法成为相关研究取得突破的瓶颈。从研究尺度来看,多数研究关注某一个区域或流域的人地关系状态评价,如沿海地区、西南少数民族地区、浙江省、西安市等[32,33,34,35,36,37],相对缺乏从全国层面对人地关系状态的整体把握,尤其是基于县级尺度开展的相关研究,导致对中国现代人地关系宏观层面的认知相对不足。

中国改革开放40年来,工业化和城镇化发展迅速。但是,自然地理特征决定了中国的经济发展和城镇建设主要集中于东部的少数平原地带。巨大的经济社会压力与资源承载之间的矛盾日趋突出。如何科学评价人地关系的状态成为中国现代人地关系研究的核心问题,也是未来协调人地矛盾以实现可持续发展不可回避的话题。如何解析人与自然要素之间相互影响和作用的程度,评估人地系统的状态对中国制定区域发展战略、实现可持续发展具有重要的参考意义。本文尝试建立一套理论模型和技术流程,既能兼顾中国人地关系的复杂性和时代特征,同时满足评价和计量指标的简洁性和研究方法的普适性。最终确立了基于县级单元数据对国家层面的人地关系状态进行多要素综合的分级分类定量评价方法,以期从宏观层面增加对中国现代人地关系的认知。

2 研究方法

2.1 理论框架

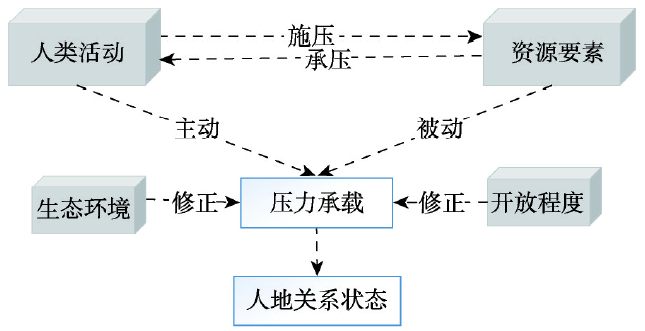

人类活动主体和自然环境构成了一个极其复杂的相互作用系统,其复杂性表现为主体和环境内部各要素间、要素不同组合间以及主体和环境之间作用的多样性和动态性。特别是随着人类活动主体与自然环境之间的融合程度不断加深,人类活动与自然环境作用关系的复杂程度不断提高。同时因人类活动的不确定性提升,相互作用的方式与机理也愈加复杂。从系统内部功能来看,人类及其社会经济活动在人地系统中始终占据主动地位,并且伴随着社会生产力的发展,人类影响地类要素的能力不断提高,进而在人地系统中的主动性愈发增强,成为主导人地关系状态及其演进方向的核心力量。尤其自跨入机械化大生产时代以来,人类开发、改造和利用地类要素的广度和深度均空前增加,人地关系也动态地表现为人对地的压力强度持续增加的过程。而“地”在人地系统中的角色相对被动,主要为人类活动提供空间场所和资源要素支撑。因而,人地关系状态最直观的表现是,人类经济活动产生的压力和资源要素供给能力的匹配程度。在人地系统中,“地”并非总是被动的压力承受者,其承压能力并不会伴随着人类活动强度增加而无限增长,它通过生态环境系统约束人类活动强度和调节资源要素供给能力的方式,影响人地关系状态。在中国生态文明建设和资源环境友好型社会的建设中,生态环境系统的约束性对人地关系状态调整显得尤为重要。同时,在全球化时代,人地系统的开放性特征愈发凸显。人地关系已经不依附于特定地域,而以“流”的形式形成地域之间的相互关系,与周围甚至更远地域之间不断进行交换。伴随着中国大规模的交通基础设施建设,尤其是广受瞩目的高铁建设,现代人地系统的开放性不断强化,人口和经济社会活动的区域性转移和资源要素跨区域调配的能力不断提高。现代人地系统的这一特征实质上是对局地人类经济活动压力和资源环境支撑能力的重新匹配,进入了“一方水土养几方人”或“几方水土养一方人”的时代[37]。即人地关系呈现出区际转移的新时代特征,这是开展现代人地关系评价不可忽略的重要方面。综上所述,现代人地关系的实际状态应该是人类活动强度、资源要素支撑、生态环境约束以及区际转移等多方面因素共同作用的结果(图1)。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1本文的理论框架

Fig. 1Theoretical framework in this study

基于以上思考,首先从人地系统中的人类活动强度和资源要素支撑出发,评价人地关系的压力—承载状态。其次,秉承最严格的生态环境保护原则,对研究单元的生态环境约束能力进行分级评价,并据此对压力承载状态进行修正。再次,考虑区域人地系统的开放程度,区域的开放程度越高意味着人地系统中资源要素的供给范围越大,压力承载的转移能力越强,这在一定程度上可以疏解区域内压力承载的紧张程度。为此根据区域开放程度对人地关系状态进行进一步修正。

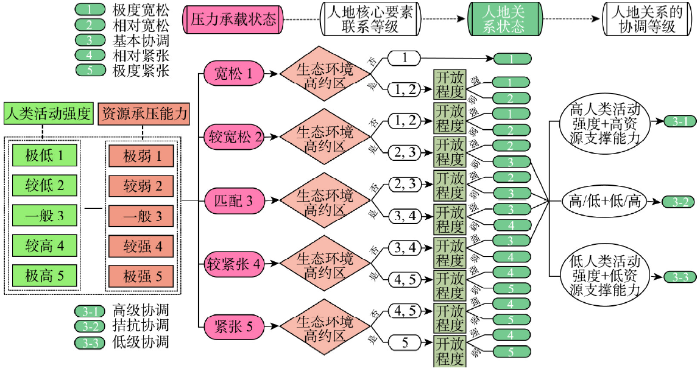

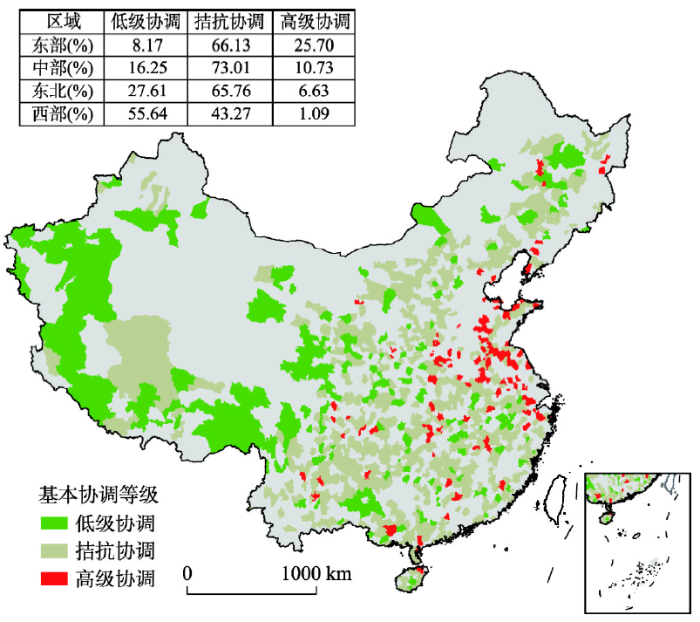

本文借鉴主体功能区的分级分类思想,在具体数理分析结果的基础之上,确定了人地关系评价的分类流程(图2)。在人类活动强度、资源要素支撑、生态约束和开放程度的定量评价结果的基础上,借鉴“Nature Breaks”的分类方法分别进行分级评价,以降低主观判断的影响。根据结果将人地关系状态分为极度宽松、相对宽松、基本协调、相对紧张和极度紧张5个等级。进一步结合经济社会发展阶段和资源要素的承载能力,将基本协调细分为高级协调、拮抗协调和低级协调3个等级,以反映不同社会发展水平下人地关系的综合状态。若人地系统中两类核心要素均处于较高等级,即高要素支撑能力下的高经济社会发展等级,则意味着区域处在高级协调状态。低要素支撑能力下的低经济社会发展等级,意味着虽然区域人地关系处于协调状态,但人地要素所处的等级较低,称之为低级协调。若两类要素均处于中等级别或者一高一低/一低一高级别而达到的协调状态称之为拮抗协调,即两者之间此消彼长,相互牵制,此时人地关系状态还相对不稳固(图2)。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2研究的技术流程

Fig. 2Technique process of the evaluation

2.2 指标选择与集成

结合理论框架,从人类活动的施压强度、资源要素的承压能力、生态环境系统约束力度和人—地系统开放程度4个方面选取评价指标。如前所述,本文尝试着建立一个简单、可操作性强的评价方法体系,来刻画复杂的人地关系系统。2.2.1 人类活动的施压强度 人类活动是人地系统的核心组成部分,对中国现代人地关系状态影响最大的就是经济、人口和开发强度。本文选取经济发展水平、人口集聚程度和国土开发强度3个高度凝练的指标作为人类活动施压强度的核心指标,通过求三维矢量距离的方法综合3项因素的共同效应,将其等权重加权处理,以尽可能反应不同区域在经济、人口和国土3个维度的差异性及其共同作用。其中,人口集聚度,用来评估区域现有人口集聚状态,采用县域人口密度来反映;经济集聚度,反映单位面积承载的经济强度,由“地区生产总值/面积”计算获取;国土开发强度,因建设用地是人类活动改造地表最剧烈的地方,用建设用地面积占行政区域面积的比例衡量。

式中:MAIi代表区域i的人类活动强度;MIi、EIi、LIi分别代表区域i的人口集聚度、经济集聚度和国土开发强度;Pi、Ei、Ci、Ai分别为常住人口总量、经济总量、建筑用地面积及区域总面积。需注意的是,经济集聚度和国土开发强度是相对的概念,中国不同区域土地面积差异较大,可能对评价结果产生一定的影响。但是作为全国层面人地关系的状态评价研究,经济集聚度和国土开发强度主要反应单位土地面积的压力承载状态,相比其他指标具有较好的解释能力。

2.2.2 资源要素的承压能力 资源要素门类众多,是人地系统健康持续演进和人类经济社会发展的基础保障和重要支撑。因为研究的限制,难以对所有的资源要素进行评价,中国当前经济快速发展最重要的资源要素是土地资源、淡水资源和能源矿产资源,因此选取这3种资源分别从单要素视角和要素综合视角对资源要素的承压能力进行评价。为消除不同区域的人口规模差异,选取人均可利用土地资源量、人均可利用水资源量和人均可利用矿产资源量3类量化指标。其中,人均可利用土地资源量,由适宜建设用地面积/常住人口计算获取,主要原因在于快速城镇化过程中,人类活动压力强度最大的区域在于适宜建设用地,因此人均适宜建设用地的承载更能直接反应要素的承压能力;人均可利用水资源量,通过本地及入境水资源量和可开发利用量(地表水和地下水)两个指标构成,由可利用水资源量/常住人口计算获取;考虑数据可获取性,以地区人均能矿开采工业的生产总值指标表征能矿资源的支撑能力。鉴于土地、水和能矿资源均为人类经济社会活动的核心支撑要素,将其作等权重处理。

式中:RLCi、L(p)i、W(p)i、M(p)i分别代表资源综合承压能力、人均可利用土地资源量、人均可利用水资源量和人均可利用能矿资源量;Lsi代表适宜开发利用土地面积,通过坡度(G)、海拔(A)等自然地理条件结合土地利用类型叠加后获取,即在适宜人类活动的地域空间内去除水域(Awi)、林地(Afi)、草地(Agi)、沙漠(Adi)、限制(Ari)和禁止开发区(Ali)面积;Wsi代表可利用水资源量,Wsd和Wud分别代表多年平均的地表水和地下水;Msi代表可利用能矿资源量。

2.2.3 生态环境的约束力度 生态环境系统制约是表征区域生态环境系统脆弱性和结构功能重要程度以及环境容量的综合性指[38]。生态环境系统是人类活动负面产物的“汇”,也是人地关系状态的重要反馈标准。当环境系统中的各项指标分级越高(高压状态),系统越易处于失衡状态。兼顾环境系统发展上限,以生态环境质量不受损为底线的评价原则,采用生态脆弱性、生态重要性和环境容量三项约束性指标,以综合考评环境对区域人—地系统的约束力度。该部分指标的选取及集成借鉴了徐勇等[38]以及“全国生态环境十年变化(2000-2010年)遥感调查与评估”项目[39]的部分成果,这些评价的核心思想与本文所提出的生态环境约束力度在理论上具有高度一致性。生态环境系统约束力度的集成方程如下:

式中:ECOv代表生态系统脆弱性;ECOi代表生态系统重要性;EC代表环境容量;Sv、Rv、Dv、SSv分别代表土壤侵蚀脆弱性、石漠化脆弱性、沙漠化脆弱性和土壤盐渍化脆弱性;WCi、SCi、WSCi、BMi、SEi分别代表水源涵养重要性、土壤保持重要性、防风固沙重要性、生物多样性重要性和特殊生态系统重要性;ECs代表国家划定的环境达标标准,ECc代表区域环境质量现状,通过大气对典型污染物的容纳情况反映。

2.2.4 人—地系统的开放程度 随着现代中国人流、物流的时空流动性增强,区域内部人地关系状态受其他区域的影响愈来愈大。因而,本文设计了衡量人地系统开放程度的评价指标,通过反映区域与外界的联系紧密性和便捷性来考察区域人地关系状态对外的转移能力。用交通可达性和区际转移能力两个指标衡量,其中区域交换能力因数据获取难度,以区域人口转移为具体衡量指标。基础设施扩大了区域经济生活所需资源的范围,从侧面提升了区域自身的资源承载力,也增大了区域环境风险的转移能力。借鉴金凤君等****对交通可达性的研究成果[40],从“质”“量”“势”3个方面选取评价指标,包括路网密度、等级、客货运能力、距离不同类型及等级交通干线的距离等;人口流动是人地关系区域转移的重要诱因之一,用净人口迁移量表示。

式中:MLOi、Ti、MPi分别代表人—地系统的开放程度、交通可达性、人口净迁移量;Di、Ci、w分别代表路网密度,交通干线影响程度和权重,参考文献[40,41]确定;IPi、EPi分别代表人口迁入和迁出量。因Ti和MPi具有不同的量纲,因此对不同量纲进行标准化之后进行分析,以消除量纲的影响。

2.3 数据来源

本文评价过程涉及大量的数据源,主要来自国家级、省市级、县级统计年鉴、统计公报和遥感解译等。具体包括:《中国县域经济统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》《新中国六十五年》《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国水资源年鉴》《中国环境年鉴》《中国国土资源统计年鉴》《中国水利年鉴》《中国环境统计年报》《中国交通运输统计年鉴》等。此外,部分可利用水资源数据来自各省市的第二次水资源综合评价成果。还涉及“中国科学院资源环境科学数据中心”提供的遥感解译数据、环境质量监测数据和地形地貌数据等,部分数据也通过查阅相应的县级年鉴及县级统计局网站获取。本文涉及指标较多,且各地的指标统计完整性差别较大。根据数据的可获取程度,评价主要以2015年数据为准,部分省份和地级市的统计指标缺失,以可获取的最近年份为准。个别难以获取数据,通过空间插值计算得到。3 研究结果

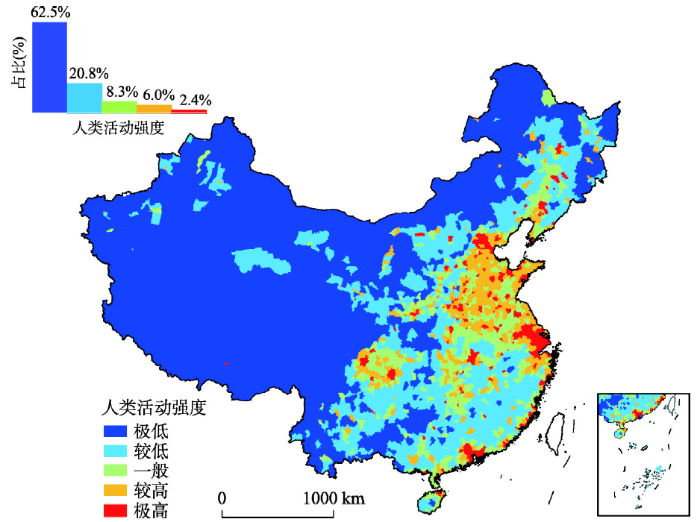

3.1 人类活动的施压强度

就全国尺度而言,高强度人类活动的空间范围并不大,全国83.34%的国土上人类活动强度较低(图3)。在全部评价单元中,688个县的人类活动强度较大,占全部国土面积的不到10%,其中受极高强度人类活动影响的国土面积仅占2.36%。空间布局上,人类活动强度整体呈现非常明显的东西分异规律,约99%的高强度人类活动集中在东部地区,而西部绝大多数区域受人类活动影响较弱,现代中国人类活动强度的空间格局仍基本贴合胡焕庸线。此外,城市群地区是人类经济活动集聚的核心空间载体。长三角、珠三角、京津冀、成渝、长江中游、中原、海峡西岸和山东半岛这8个国家级或区域级的城市群内共集聚了全国67.40%的高强度人类活动和72.23%的极高强度人类活动(表1)。尤其以长三角、珠三角、京津冀、成渝和长江中游这5个国家级城市群为主,集聚了全国43.73%的高强度人类活动和53.45%的极高强度人类活动。其中,仅长三角地区的集聚量就分别高达16.78%和25.40%,成为全国高强度人类活动最密集的区域,京津冀地区的集聚量分别为10.25%和11.01%,是中国高强度人类活动集聚的第二大区域,山东半岛地区以13.08%和8.33%的比例位居第3。而西部地区的城市群,如兰西、天山北坡、宁夏沿黄等,绝大多数区域的人类活动强度较低。Tab. 1

表1

表1典型城市群地区人类活动强度分布格局

Tab. 1

| 城市群名称 | 极弱(%) | 较弱(%) | 一般(%) | 较强(%) | 极强(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 海峡西岸 | 0.00 | 46.28 | 30.29 | 11.82 | 11.61 |

| 京津冀 | 32.71 | 30.12 | 9.07 | 19.54 | 8.56 |

| 山东半岛 | 0.00 | 0.00 | 23.39 | 62.78 | 13.83 |

| 长三角 | 1.24 | 18.18 | 32.60 | 27.39 | 20.59 |

| 珠三角 | 2.01 | 47.82 | 23.17 | 8.65 | 18.36 |

| 中原 | 3.25 | 24.99 | 24.08 | 40.19 | 7.50 |

| 成渝 | 32.27 | 25.29 | 23.58 | 16.03 | 2.84 |

| 长江中游 | 6.07 | 44.29 | 34.21 | 11.81 | 3.61 |

| 呼包鄂榆 | 67.60 | 27.98 | 2.04 | 1.42 | 0.95 |

| 黔中 | 29.37 | 60.55 | 7.10 | 2.76 | 0.23 |

| 兰西 | 65.87 | 32.91 | 0.00 | 0.96 | 0.25 |

| 天山北坡 | 89.47 | 8.63 | 1.73 | 0.18 | 0.00 |

| 宁夏沿黄 | 86.88 | 8.82 | 1.44 | 2.85 | 0.00 |

新窗口打开|下载CSV

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图32015年中国人类活动的施压强度

Fig. 3Geography of human activities intensity in 2015

就区域尺度而言,以上几个区域内部的高强度人类活动占比也遥遥领先于其他区域。其中,长三角地区受极高强度人类活动影响的面积高达20.59%,是全国高强度人类活动影响最大的区域,珠三角以18.36%的极高强度人类活动比例位于第2。山东半岛和海峡西岸分别以13.83%和11.61%的比例居于第3和第4,京津冀以8.56%的比例位于第5。值得注意的是,若将人类活动强度等级中“较高”和“极高”两个等级统称为高强度人类活动,则山东半岛内部有高达76.61%的区域正在承受高强度人类活动的影响,中原城市群也以47.68%的比例基本和长三角(47.98%)持平,成为受高强度人类活动影响第三大的区域。京津冀和珠三角分别以28.10%和27.01%的比例位于第3和第4。但进一步比较人类活动活动强度的单要素指标会发现,中原城市群和山东半岛城市群的高强度人类活动主要源自人口的高度集聚,而其经济密度和国土开发强度均低于3个国家级城市群。海峡西岸城市群、成渝城市群和长江中游城市群各自区域内受高强度人类活动影响的区域面积也分别达到23.43%、18.86%和15.43%,未来伴随国家城市群发展战略落实,这3个城市群内部的人类活动强度很有可能持续增加。

现代中国的高强度人类活动还具有沿海、沿江、沿核心交通干线带状分布,同时依托交通枢纽点状集聚的空间分布特性。即除了城市群之外,交通干线也是高强度人类活动发生的核心空间载体。东南沿海一代,陇海、京哈、京广、京九等重要交通线,黄河及长江中下游沿线地区,都是高强度人类活动呈现条带状分布的重要依托。核心交通枢纽地区,如郑州、武汉、成都、重庆等地均集聚着高强度的人类活动。这在一定程度上迎合了中国自20世纪末期逐步实施的“π”字型国土开发战略。不可忽视的是,高强度人类活动在少数区域的集中布局也为人地冲突的集聚爆发埋下了伏笔。

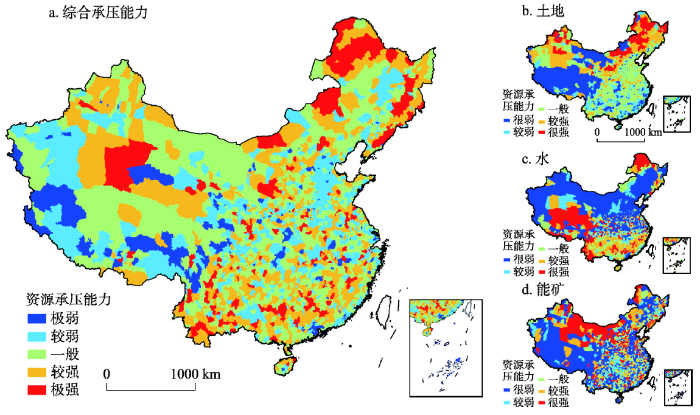

3.2 资源要素的承压能力

因水、土和不同能源矿产资源空间分布的不一致性,导致了资源要素的综合承压能力在空间上呈现分散的特征。全国范围内核心资源要素综合承压能力较强的区域约占36.88%,其中极强的区域占10.76%;综合承压能力较弱的区域占28.50%,其中极弱的占7.90%;还有近1/3的区域资源要素综合承压能力一般。这可能是因为中国各种资源要素的空间配置差异性较大。但总体来说,东北延边地区及长江沿线以南地区的资源综合承载能力相对较强。其中,黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、云南及广西内部的资源综合承载能力“较强”或“极强”的区域占比均超过50%。资源综合承压能力“较弱”的区域多位于东南沿海及长江黄河沿线的中部区域。山东、河北、安徽、湖北、浙江等省市的资源综合承压能力均不及全国平均水平。值得注意的是,经济社会发展先进、人口高度集聚的核心省市的资源综合承压能力也相对较弱,尤其以北京和上海两个直辖市为甚,其界内几乎没有支撑能力“较强”或“极强”的区域,天津和重庆的综合资源承压能力虽然稍高于北京和上海,分别有13.63%和27.79%的区域属于较高承载区域,但仍远低于全国平均水平。总体而言,中国资源要素综合承压能力和上文提及的人类活动强度的空间布局具有一定错位,人地冲突已是在所难免。就单要素承压能力而言,空间分异性特征均较为突出。土地资源的承压能力明显呈现出由北向南逐级递减的趋势,即承载能力较强的区域集中分布在东北和西北地区,南部地区,尤其是东南沿海地区的土地承压能力较弱,而中部地区的土地承压能力界于北强南弱之间。水资源的承压能力分布格局几乎和土地资源相反,即南强北弱,但是珠三角城市群地区水资源承压能力较弱。能矿资源的承压能力较水土资源而言布局更为分散(图4c),总体以黄河为界,北方更为集中,内蒙古、山西、青海等省市的能矿资源承载能力较强且相对集中。然而,现今中国核心的经济活动多数需要多种资源要素的组合支撑,这种人地要素空间失配的状况,无疑会增加人类对资源要素的利用难度。虽然可通过南水北调、西气东输、西电东送等人为调配资源的方式增强区域性的资源支撑能力,但其对人—地系统产生的负面影响还有待于历史的检验。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图42015年中国核心资源要素的承压能力

Fig. 4Geography of core resources capacity of China in 2015

3.3 生态环境系统的约束力度

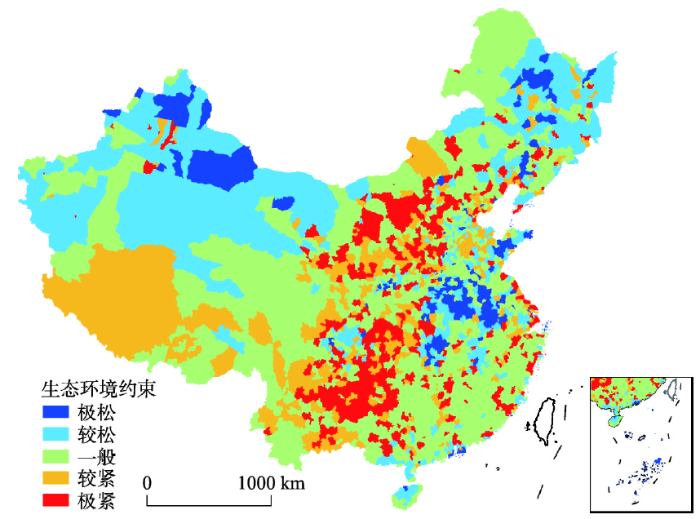

全国范围内,受生态环境约束紧的类型区包含821个县级单元,占全部国土的27.85%,其中受生态环境约束极紧的县级单元440个,占比近10%。受生态环境约束较松的类型区包含570个县,占全部国土面积的32.31%,其中受生态环境约束极松的县有173个,占比为5.78%。受生态环境约束影响一般的县级单元996个,占比近40%(图5)。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图52015年中国生态环境系统的约束力度

Fig. 5Geography of ecological constraints of China in 2015

从空间格局看,生态环境系统约束紧的区域主要集中在黄土高原、青藏高原、云贵高原和四川盆地的交汇地带以及青藏高原西南部,其他区域也有零散分布。这种格局也在一定程度上迎合了胡焕庸线。作为中国的综合地理分界线,这条线上多种生态问题交织,包括降水、原生和次生地质灾害等,成为生态约束紧密区的集聚地。根据生态环境系统约束力度评价的单向指标,全国受生态环境系统约束紧的类型区基本可归纳为两类:一类是生态环境较为脆弱却又为重要生态屏障的区域,包括贵州、云南、重庆、四川、西藏、山西、甘肃和内蒙古(东南部)8个省市,全国范围内受生态环境约束等级为“极紧”区域的约67%都集聚在这8个省市。同时,这些省市内部受生态环境约束等级为“较紧”和“极紧”的区域比例也均超过50%,生态环境系统约束较紧的区域布局和全国的生态保护区有一定程度重合。另外还有一类主要因环境容量不足而导致生态环境系统整体约束较紧的区域,其典型代表是上海市。上海国土面积仅占全国的0.07%,但其中分别有53.11%和26.46%的区域处于“极紧”和“较紧”的生态环境约束等级,受生态环境约束相对较小的区域还不足2%,过小的国土空间内汇聚着过多的污染废弃物,导致环境容量相对缩小。重庆和天津与此类似,分别有79.54%和55.25%的国土受生态环境约束较紧。受生态环境约束相对宽松的区域主要集中在西北、东北以及中部黄淮流域一带,尤其以黑龙江、吉林、安徽和新疆4个省份为主要集聚地,这4个省份生态环境约束等级为“极弱”的区域面积占到全国同等类型区域面积的近70%。

3.4 人—地系统的开放程度

中国多数区域人—地系统的开放程度较低,空间分异特征明显,整体呈现出东部大于西部,北方高于南方的空间格局(图6)。具体来说全部评价单元中,仅有近1/5的区域人—地系统开放程度“较高”,其中开放程度处于“极高”等级的区域一半以上集中在东南沿海地区,约占全国同等类型区的63%,而位于东北地区的最少,还不足1%。3/5的区域人—地系统开放程度“较低”,其中多半集中于西部地区,约占全国同等类型区的78%。就区域内部而言,东部、中部和东北地区的人—地系统开放程度“极高”区域的占比分别为37.23%、14.11%和11.19%,均超过了全国平均水平7.60%,而西部地区较低,仅为2.18%。人—地系统开放程度“较高”和“一般”的区域分布格局与此类似,也是只有西部地区低于全国平均水平。但人—地系统开放程度“极低”区域的占比,除了西部地区高于全国平均水平46.80%,达到62.03%之外,其他三大板块均远低于全国均值,尤其是东部地区仅为3.27%。相较而言,东部地区人—地系统的整体开放程度最高,中部地区紧随其后,东北地区属于中等水平,西部地区最差。图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图62015年中国人—地系统的开放程度

Fig. 6Geography of man-land system of China in 2015

人—地系统开放程度“较高”的区域也具有依托城市群布局的特性。城市群内人—地系统处于高等级开放状态的区域面积占全国同等级别类型区面积的82%,且大多集聚在四大板块当中的核心城市群地区,包括长三角、珠三角、京津冀、长江中游、海峡西岸、成渝、山东半岛等。以上提及的7个城市群中集聚的“极高”开放等级的区域占全国同等级别类型区的57.19%。其中,长三角以17.38%的占比遥遥领先于其他区域。就城市群尺度而言,也是长三角和珠三角城市群内部的开放等级高的区域占比最大,分别达到72.83%和67.97%,而京津冀为34.77%。值得注意的是,虽然京津冀和成渝作为国家级城市群,但其人—地系统高等级开放的区域占比并不算高,主要原因在于除了中心城市之外,其他地区的系统开放程度较低,导致城市群整体开放程度不高。山东半岛高等级开放的区域比例已高达71.51%,甚至超过珠三角地区。就更小的城市尺度而言,城市群内的核心城市地区人—地系统开放等级也相对较高。如西部天山北坡的乌鲁木齐和成渝城市群的重庆、成都,东北哈长和辽中南城市群的长春、沈阳,中部中原城市群和长江中游城市群的郑州、武汉、南昌,东部的京津冀、山东半岛、长三角、珠三角和海峡西岸等城市群的青岛、北京、上海、广州、厦门等,这些核心城市内人—地系统高等级开放的区域比例均远远高于全国平均水平。

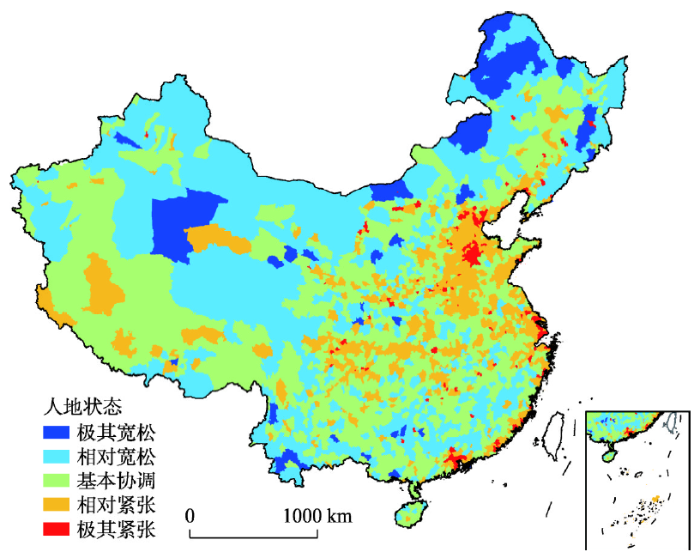

3.5 人地关系的综合状态

全国人地关系状态空间分布差异明显(图7),且整体上并不如人们想象的严峻。从全国层面看,绝大多数区域的人地关系处于宽松或协调状态,两种类型区分别包含569个和976个县,占全部国土的46.94%和38.62%。全国仅有13.32%和1.12%的区域人地关系处于“相对紧张”和“极度紧张”状态。分别有42个和527个县处于“极度宽松”和“相对宽松”状态,占全部国土的7.01%和39.93%。还有927个县的人地关系处于“基本协调”状态,占全部国土的38.62%。但值得注意的是,在处于基本协调状态的区域内,仅有5.07%处于高水平协调状态,占全部国土的比例仅为1.96%;44.13%处于低水平协调状态,占全部国土的17.04%;还有50.80%处于拮抗协调状态,占全部国土的19.62%。这表明,中国现代人地系统总体演进等级还相对较低,处于高生产力水平下人地协调阶段的区域极少。此外,必须认真对待处于拮抗协调阶段的人地关系,该阶段人地关系的状态还十分不稳定,处理不当极易引发人地冲突。图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图72015年中国人地关系状态的空间格局

Fig. 7Geography of man-land relationship of China in 2015

空间布局上,人地关系状态从紧张到宽松等级的分布具有较为明显的从沿海向内陆阶梯式推进的空间特征。即人地关系紧张的区域多集中在东部沿海一带,东部沿海10省处于“相对紧张”和“极度紧张”状态的区域分别占全国同等类型区的64.52%和26.71%,且主要集中在长三角、珠三角、京津冀和山东半岛等区域。而人地关系宽松的区域多位于西部地区,处于“相对宽松”和“极其宽松”状态的区域分别占全国同等类型区的84.32%和80.14%,主要位于内蒙古高原、天山北坡等偏北地区。人地关系基本协调的区域穿插于各种类型区之间,空间布局较为分散。

从区域尺度看,东部地区人地关系相对紧张的区域整体多于宽松区域,且处于协调状态的区域其协调等级较高。处于“相对紧张”和“极其紧张”的区域分别占比为36.40%和7.38%,处于“相对宽松”和“极度宽松”的区域分别占比为19.52%和1.51%。还有35.18%的国土处于“基本协调”状态,其中绝大多数处于“拮抗协调”和“高级协调”状态,两者分别占比为66.13%和25.70%(图8);中部地区最明显的特征是不存在“极度宽松”的人地关系状态,且处于“基本协调”状态的区域面积达到51.49%,其中有73.01%处于“拮抗协调”阶段,人地关系状态稳定性较弱,需要慎重引导人地关系向更高等级演进。东北地区整体的人地关系状态较为宽松,仅有9.69%的区域人地关系处于“相对紧张”或“极度紧张”状态,55.96%的区域处于“相对宽松”或“极度宽松”状态,34.35%的国土处于“基本协调”状态,其中仅有6.63%属于高级协调,东北地区人地关系的协调等级相对偏低;西部地区的人地关系状态和东北地区类似,在37.29%的基本协调区域内,多半为低级协调(55.64%),仅有1.09%的区域处于高级协调阶段。这表明西部地区的人地关系演进阶段也相对偏低,且稳定性较差。

图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图82015年中国人地关系的协调等级

Fig. 8Coordination of man-land relationship of China in 2015

4 结论与讨论

本文基于人地关系地域系统理论,在概括中国现代人地关系时代特征的基础上,基于县级单元数据,对全国层面的人地关系状态及空间格局进行了系统评价。结果发现:(1)全国范围内受高强度人类活动影响的区域面积并不大,但高强度人类活动在空间布局上具有明显依托城市群和交通干线以及核心交通枢纽集聚的特性,即高强度人类活动将压力施加在了少数区域,这些少数区域受高强度人类活动影响的程度还可能会持续增加,为人地冲突的集中爆发埋下了伏笔。

(2)全国近1/3区域的生态环境系统约束较为紧密,集中布局在中部偏西及西南地区,云贵高原、黄土高原、四川盆地、青藏高原的交汇地带以及青藏高原西南部是生态环境系统约束紧密区域的集聚地,其他区域也有分散布局。约1/3区域的生态环境系统约束较为宽松,主要布局在东北、西北及中部的黄淮流域。生态环境系统的约束力度在一定程度上增加了区域人地关系的紧张状态。

(3)全国人—地系统开放等级具有明显的空间分异性。总体而言,东南地区的人—地系统开放等级相对较高,西北地区相对较低。城市群以及城市群内部的核心城市是高开放等级人地系统的聚集地。

(4)资源要素的综合承压能力空间布局较为分散。相对来说,东北三省及长江沿线以南的云南、广西等省份的资源综合承压能力较强,而东南沿海地带及黄河中下游地区的浙江、山东、湖北等省份以及北京和上海经济社会高度发展的区域,资源综合承载能力却较弱。就资源单要素而言,水土和核心的能矿资源在空间布局上差异性大且失配度高。中国的这种资源及资源承压能力分布格局,增加了区域性的人地矛盾,也在一定程度上增加了人为利用资源的难度和强度,进而增加了人类活动对资源环境系统的影响。

(5)全国层面的人地关系整体以宽松状态为主。处于紧张状态的区域约为14.44%,且多数集中在东部沿海一带,尤其是核心城市群地区。西部地区、东北地区虽然以宽松型的人地关系为主。但人地关系协调类型中,东部地区人地关系演进等级较高,而西部地区人地关系演进等级较低。

地理学向来以综合性和复杂性作为人文科学和自然科学的交叉科学的学科特色。如何评价人地关系一直是地理学研究的核心问题。诚如本文所言,人地系统本身就是一个复杂的、开放的巨型系统,加上人地关系的内涵在不停演变,人地关系的核心要素也随之发生变化,全面评价人地关系面临着一系列的理论、技术和数据方面的挑战。本文尝试着从人类活动的施压强度、核心资源要素的支撑能力、生态环境的约束力度和系统的开放程度4个方面,构建了一套评价的理论模型和技术流程,本着典型性、代表性、可比性和数据可获取等原则,关键指标的选取尽可能反映中国现代人地关系核心要素及其特征。但不可否认的是,这些关键指标并不能涵盖人地关系的全部内涵,且关键指标之间也并非是独立的变量,而是相互影响的,且各种相互影响的关系和影响机理还存在因时、因地、因尺度不同而发生变异。无论是关键指标的选取还是要素之间关系的处理上都存在值得商榷的地方。但是,从评价结果来看,全国层面的宏观结论和典型城市群区域的结论,与长期从事中国区域发展研究的很多经验判断一致,符合对人地关系的实践认知,具有较高的可信度,模型和方法具有一定的科学性。希望本研究的思路可以为人地关系综合研究抛砖引玉,提供新的评价视角,为认知中国人地关系提供一定的科学借鉴。从实践的角度来看,无论是主体功能区划所确定的不同功能区,还是生以资源环境承载力评价为基础的空间规划编制,万变不离人地关系的合理调控。在未来国土空间开发与保护中,要特别注意对不同区域、不同状态的人地关系实行差别化的政策,尤其是人地关系趋紧的区域,要合理协调人类活动压力与资源要素的承压能力,处理好保护与开发的关系,并通过系统开放性缓解局部紧张的状态,以推动人地关系的和谐与可持续的发展。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1080/00045608.2012.678035URL [本文引用: 3]

DOI:10.1073/pnas.1231335100URL [本文引用: 1]

DOI:10.1073/pnas.1618138113URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1073/pnas.1231334100URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.11820/dlkxjz.2011.12.001URLMagsci [本文引用: 1]

过去5年,是中国人文—经济地理学发展进程中的一个重要时期,以面向中国健康城市化和区域可持续发展的社会需求为导向,在国家重大地域规划研制和战略咨询中发挥了重要的支撑作用,一系列重大研究成果得到中央政府采纳,产生了良好的社会影响;学科的理论方法建设迈上新台阶,人文—经济地理****在承担国家科技支撑计划项目、国家基金重点项目等方面有所突破,科技论文和学术专著数量与质量有所提升,省部级重点实验室和重点学科建设以及科学奖励有所进展.近年中国人文—经济地理学的发展呈现以下特征:交叉科学的定位和应用基础研究的价值进一步明确、“人文地理+经济地理”的人文—经济地理学科架构已经成型、基于人地系统研究的应用领域不断拓展、面向社会和文化发展的新兴领域和方向有所加强、GIS 技术方法的应用越来越受到重视.与国外相比,中国的人文—经济地理学人文化倾向并不十分突出、面向政府决策层的服务能力走在前列,但国际交流强度不足、特别是前沿的学术思想研究与系统的理论创新还有待加强.未来中国的人文—经济地理学的发展,必须在交叉学科的综合性研究手段、基础理论建设和学科结构优化、完善数据采集和空间模拟分析方法等方面有所突破和创新.

DOI:10.11820/dlkxjz.2011.12.001URLMagsci [本文引用: 1]

过去5年,是中国人文—经济地理学发展进程中的一个重要时期,以面向中国健康城市化和区域可持续发展的社会需求为导向,在国家重大地域规划研制和战略咨询中发挥了重要的支撑作用,一系列重大研究成果得到中央政府采纳,产生了良好的社会影响;学科的理论方法建设迈上新台阶,人文—经济地理****在承担国家科技支撑计划项目、国家基金重点项目等方面有所突破,科技论文和学术专著数量与质量有所提升,省部级重点实验室和重点学科建设以及科学奖励有所进展.近年中国人文—经济地理学的发展呈现以下特征:交叉科学的定位和应用基础研究的价值进一步明确、“人文地理+经济地理”的人文—经济地理学科架构已经成型、基于人地系统研究的应用领域不断拓展、面向社会和文化发展的新兴领域和方向有所加强、GIS 技术方法的应用越来越受到重视.与国外相比,中国的人文—经济地理学人文化倾向并不十分突出、面向政府决策层的服务能力走在前列,但国际交流强度不足、特别是前沿的学术思想研究与系统的理论创新还有待加强.未来中国的人文—经济地理学的发展,必须在交叉学科的综合性研究手段、基础理论建设和学科结构优化、完善数据采集和空间模拟分析方法等方面有所突破和创新.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

地域系统的人地关系实证研究发展到现在已涉及众多方面,本文按五大论题展开论述:①环境评价与管理;②环境感知与适应;③自然灾害研究;④气候影响评价;⑤区域可持续发展

URL [本文引用: 1]

地域系统的人地关系实证研究发展到现在已涉及众多方面,本文按五大论题展开论述:①环境评价与管理;②环境感知与适应;③自然灾害研究;④气候影响评价;⑤区域可持续发展

URL [本文引用: 1]

在经过了40多年大规模建设,中国工业发展面临着来自有限环境越来越大的压力。从协调人地关系紧张矛盾的角度出地,中国未来经济的发展不仅需要增加资金和科技投入,而且也需要提高资源投入的质量。欲达此目的,扩大资源的国际贸易,特别是石油,天然气的进口就变得十分重要。

URL [本文引用: 1]

在经过了40多年大规模建设,中国工业发展面临着来自有限环境越来越大的压力。从协调人地关系紧张矛盾的角度出地,中国未来经济的发展不仅需要增加资金和科技投入,而且也需要提高资源投入的质量。欲达此目的,扩大资源的国际贸易,特别是石油,天然气的进口就变得十分重要。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

DOI:10.11849/zrzyxb.2013.07.017URLMagsci [本文引用: 1]

<p>文章立足于人地关系理论,利用系统动态模型方法,构建人地关系演变动态仿真模型,以甘南州为例,对西北少数民族地区人地系统演进规律进行仿真模拟研究,旨在描述该区人地关系演变过程中可能出现的情景,为该区协调人地关系走向可持续发展提供理论依据。模拟结果表明:甘南州人地关系处于失调状态,人地矛盾突出,表现出不可持续的态势。加快转变经济发展方式,降低经济增长对自然资源的依赖程度,可以有效延缓资源枯竭的速度,对人地系统向可持续发展演进具有积极的推动作用,是协调甘南州人地关系走向可持续发展的必然选择。加快技术进步和加大环保投资对协调甘南州人地关系具有显著的推进作用。严格控制人口数量,提高人口素质,才能有效协调人地关系。</p>

DOI:10.11849/zrzyxb.2013.07.017URLMagsci [本文引用: 1]

<p>文章立足于人地关系理论,利用系统动态模型方法,构建人地关系演变动态仿真模型,以甘南州为例,对西北少数民族地区人地系统演进规律进行仿真模拟研究,旨在描述该区人地关系演变过程中可能出现的情景,为该区协调人地关系走向可持续发展提供理论依据。模拟结果表明:甘南州人地关系处于失调状态,人地矛盾突出,表现出不可持续的态势。加快转变经济发展方式,降低经济增长对自然资源的依赖程度,可以有效延缓资源枯竭的速度,对人地系统向可持续发展演进具有积极的推动作用,是协调甘南州人地关系走向可持续发展的必然选择。加快技术进步和加大环保投资对协调甘南州人地关系具有显著的推进作用。严格控制人口数量,提高人口素质,才能有效协调人地关系。</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URLMagsci [本文引用: 1]

<p>建立资源环境承载能力监测预警机制,是全面深化改革的一项创新性工作。从资源环境承载能力的科学内涵出发,以区域可持续发展为指向,探究资源、环境等构成的承载体——自然基础同承载对象——人类生产生活活动之间形成的“压力-状态-响应”过程,提出资源环境承载能力预警是从资源环境约束上限或人口经济合理规模等关键阈值开展的超载预警,以及从自然基础条件变化或资源利用和环境影响变化态势开展的过程预警的学术思路。在探讨承载能力预警指标体系选取原则的基础上,构建陆域和海域差异化的预警指标体系和总体技术流程。采用土地资源压力、水资源利用强度、环境胁迫程度、植被盖度变化作为基础指标进行地域全覆盖评价;针对城市化地区、农业地区、牧业地区、生态地区,分别选择灰霾污染程度、耕地面积增减状况、草蓄平衡指数、生态环境质量变化状态作为专项指标,确定各类专项指标的关键阈值并进行分类评价;最后进行复合,形成在鲜明主体功能定位指向下的差别化评价方法、取得具有一致性表达的评价结果,并开展资源利用效率和环境污染压力两方面的过程评价,以辅助反映中国资源环境承载能力和可持续发展能力预警状态,为提出限制性措施建议和完善监测预警机制提供科学依据。</p>

URLMagsci [本文引用: 1]

<p>建立资源环境承载能力监测预警机制,是全面深化改革的一项创新性工作。从资源环境承载能力的科学内涵出发,以区域可持续发展为指向,探究资源、环境等构成的承载体——自然基础同承载对象——人类生产生活活动之间形成的“压力-状态-响应”过程,提出资源环境承载能力预警是从资源环境约束上限或人口经济合理规模等关键阈值开展的超载预警,以及从自然基础条件变化或资源利用和环境影响变化态势开展的过程预警的学术思路。在探讨承载能力预警指标体系选取原则的基础上,构建陆域和海域差异化的预警指标体系和总体技术流程。采用土地资源压力、水资源利用强度、环境胁迫程度、植被盖度变化作为基础指标进行地域全覆盖评价;针对城市化地区、农业地区、牧业地区、生态地区,分别选择灰霾污染程度、耕地面积增减状况、草蓄平衡指数、生态环境质量变化状态作为专项指标,确定各类专项指标的关键阈值并进行分类评价;最后进行复合,形成在鲜明主体功能定位指向下的差别化评价方法、取得具有一致性表达的评价结果,并开展资源利用效率和环境污染压力两方面的过程评价,以辅助反映中国资源环境承载能力和可持续发展能力预警状态,为提出限制性措施建议和完善监测预警机制提供科学依据。</p>

DOI:10.1007/s11769-013-0591-zURL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11820/dlkxjz.2010.06.013URLMagsci [本文引用: 1]

<p>随着人类对流域水土地资源开发强度的不断扩大,流域人地关系地域系统及其演化逐步为国内外****所 关注。文章从资源环境和社会经济两个方面出发选择了与流域人地系统相关的40 项指标,建立了流域人地关系地 域系统评价指标体系;运用层次分析法确定指标权重,并借助系统理论建立了人地关系地域系统协调发展的动态 耦合模型,对1996-2006 年渭河流域人地关系地域系统的耦合态势进行了实证分析。研究表明,1996-2006 年间, 渭河流域的社会经济发展水平呈波动上升趋势,资源环境状况对经济社会发展响应明显,并随经济社会发展而波 动,呈现先好转后恶化再好转又恶化的反复波动态势。对渭河流域人地系统耦合度的研究表明,渭河流域耦合度增 长很快,并呈现出一种S 型规律,即随着经济社会的发展,在开始时因资源开发需要,流域人地系统的耦合度发展 缓慢,随着经济社会发展对环境逐步适应,耦合度快速上升,最后受资源过度消耗和环境污染的限制耦合度将接近 某一饱和水平。目前,渭河流域已处于过度开发阶段,资源环境危机也已处于潜伏期,若不注意环境保护、过度开发资源,将很快跨越现在的阶段,持续增长的经济水平和不断提高的消费水平使资源环境系统不堪重负,环境质量不断降低,人地系统关系不断恶化,同时资源环境反馈于社会经济,系统将进入负增长阶段。</p>

DOI:10.11820/dlkxjz.2010.06.013URLMagsci [本文引用: 1]

<p>随着人类对流域水土地资源开发强度的不断扩大,流域人地关系地域系统及其演化逐步为国内外****所 关注。文章从资源环境和社会经济两个方面出发选择了与流域人地系统相关的40 项指标,建立了流域人地关系地 域系统评价指标体系;运用层次分析法确定指标权重,并借助系统理论建立了人地关系地域系统协调发展的动态 耦合模型,对1996-2006 年渭河流域人地关系地域系统的耦合态势进行了实证分析。研究表明,1996-2006 年间, 渭河流域的社会经济发展水平呈波动上升趋势,资源环境状况对经济社会发展响应明显,并随经济社会发展而波 动,呈现先好转后恶化再好转又恶化的反复波动态势。对渭河流域人地系统耦合度的研究表明,渭河流域耦合度增 长很快,并呈现出一种S 型规律,即随着经济社会的发展,在开始时因资源开发需要,流域人地系统的耦合度发展 缓慢,随着经济社会发展对环境逐步适应,耦合度快速上升,最后受资源过度消耗和环境污染的限制耦合度将接近 某一饱和水平。目前,渭河流域已处于过度开发阶段,资源环境危机也已处于潜伏期,若不注意环境保护、过度开发资源,将很快跨越现在的阶段,持续增长的经济水平和不断提高的消费水平使资源环境系统不堪重负,环境质量不断降低,人地系统关系不断恶化,同时资源环境反馈于社会经济,系统将进入负增长阶段。</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11849/zrzyxb.1991.02.003URLMagsci [本文引用: 2]

几百年的人地关系研究历史证明,许多思想家和地理学家往往都以粮食这一特殊物质入手,并以粮食为诊断因素来反映人与自然之间错综复杂的联系。80年代中期兴起的土地资源人口承载量的研究,乃是这一传统研究思路的延续。因而,在我国深入开展这一项研究的过程中,有必要在吸收国外研究方法和经验的同时,注意总结历史的教训。①土地资源人口承载量的研究,其目的并不在于获取土地资源到底能养活多少人这一精确的人口数据,而在于揭示人口、粮食、土地三者之间的复杂关系及其地域差异。②土地资源的生产潜力是土地的自然属性与人类管理水平的综合反映,人类对土地的反作用以及科学技术的影响是使土地资源人口承载量发生阶段性跃迁的主要因素,在进行长周期预测时应予以足够的重视。③在引进国外方法和模式时,应根据不同的研究精度、不同的研究目的、不同的区域性质以及研究条件等加以科学订正。作者从人地关系研究出发,以滨海县和苏州市2个不同类型地区为实例,采用机助多要素图叠置分析的方法,进行了土地资源人口承载量的预测和分析。

DOI:10.11849/zrzyxb.1991.02.003URLMagsci [本文引用: 2]

几百年的人地关系研究历史证明,许多思想家和地理学家往往都以粮食这一特殊物质入手,并以粮食为诊断因素来反映人与自然之间错综复杂的联系。80年代中期兴起的土地资源人口承载量的研究,乃是这一传统研究思路的延续。因而,在我国深入开展这一项研究的过程中,有必要在吸收国外研究方法和经验的同时,注意总结历史的教训。①土地资源人口承载量的研究,其目的并不在于获取土地资源到底能养活多少人这一精确的人口数据,而在于揭示人口、粮食、土地三者之间的复杂关系及其地域差异。②土地资源的生产潜力是土地的自然属性与人类管理水平的综合反映,人类对土地的反作用以及科学技术的影响是使土地资源人口承载量发生阶段性跃迁的主要因素,在进行长周期预测时应予以足够的重视。③在引进国外方法和模式时,应根据不同的研究精度、不同的研究目的、不同的区域性质以及研究条件等加以科学订正。作者从人地关系研究出发,以滨海县和苏州市2个不同类型地区为实例,采用机助多要素图叠置分析的方法,进行了土地资源人口承载量的预测和分析。

URL [本文引用: 2]

开展资源环境承载约束地域类型研究是推进我国工业化和城镇化发展的重要基础工作之一。文章以人均可利用土地资源潜力、人均可利用水资源潜力、环境胁迫度、生态制约度为关键指标,通过构建分步式或集成式测算方法,按县级单元分别对我国水、土、环境和生态等资源环境要素的承载约束进行了测算、空间差异分析和地域类型划分。结果表明:(1)我国有近90%的国土已处于资源环境的强约束状态,其中近半受到双要素的强约束,且主要分布在贺兰山—龙门山线以东的人口产业密集区。(2)我国东、中部人口密集地区以及青藏高原已处于土地资源缺乏的强约束状态;华北、西北、东北、四川盆地以及南方城市地区已处于水资源缺乏的强约束状态;华北平原、长三角及苏北、川渝黔桂省区、东北平原、黄土高原地区北部等地已达到环境胁迫强约束程度;生态强约束区域主要集中在天山—大别山线的西南部,该线东北部的黄土高原、阿拉善盟、东北周边及苏北沿海也有成片分布。(3)资源环境承载约束的要素交叉类型多样,多要素约束类型空间分布相对集中,除青藏高原为土地-生态约束类型外,其他交叉约束类型主要集中在贺兰山—龙门山线以东地区。(4)针对我国资源环境承载约束面大地广、类型复杂多样且与人口产业密集区高度重叠等特点,"十三五"期间国家宜在国情基础数据挖掘整理、资源环境承载力监测预警、承载力评价基础理论方法以及国土空间管控制度完善等方面加大工作力度。

URL [本文引用: 2]

开展资源环境承载约束地域类型研究是推进我国工业化和城镇化发展的重要基础工作之一。文章以人均可利用土地资源潜力、人均可利用水资源潜力、环境胁迫度、生态制约度为关键指标,通过构建分步式或集成式测算方法,按县级单元分别对我国水、土、环境和生态等资源环境要素的承载约束进行了测算、空间差异分析和地域类型划分。结果表明:(1)我国有近90%的国土已处于资源环境的强约束状态,其中近半受到双要素的强约束,且主要分布在贺兰山—龙门山线以东的人口产业密集区。(2)我国东、中部人口密集地区以及青藏高原已处于土地资源缺乏的强约束状态;华北、西北、东北、四川盆地以及南方城市地区已处于水资源缺乏的强约束状态;华北平原、长三角及苏北、川渝黔桂省区、东北平原、黄土高原地区北部等地已达到环境胁迫强约束程度;生态强约束区域主要集中在天山—大别山线的西南部,该线东北部的黄土高原、阿拉善盟、东北周边及苏北沿海也有成片分布。(3)资源环境承载约束的要素交叉类型多样,多要素约束类型空间分布相对集中,除青藏高原为土地-生态约束类型外,其他交叉约束类型主要集中在贺兰山—龙门山线以东地区。(4)针对我国资源环境承载约束面大地广、类型复杂多样且与人口产业密集区高度重叠等特点,"十三五"期间国家宜在国情基础数据挖掘整理、资源环境承载力监测预警、承载力评价基础理论方法以及国土空间管控制度完善等方面加大工作力度。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]