, 朱宇

, 朱宇 , 柯文前

, 柯文前The impact of migrants' access to urban public services on their urban settlement intentions: A study from the perspective of different-sized cities

LINLiyue , ZHUYu

, ZHUYu , KEWenqian

, KEWenqian通讯作者:

收稿日期:2017-12-17

修回日期:2018-04-18

网络出版日期:2019-04-25

版权声明:2019《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (1190KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

促进一亿农业转移人口落户城镇是当前国家新型城镇化发展的重要内容,有序推进以农业转移人口为主的流动人口落户城市、实现市民化,已成为大部分地区城镇化水平提升的主要方式。随着户籍制度改革和流动人口生存状况的不断改善,单纯的城市户口已不足以吸引流动人口长期定居、实现市民化,附着在户籍制度背后的城镇基本公共服务才是流动人口更为关心的福祉[1]。然而,受户籍制度和城镇基本公共服务供给制度影响,流动人口及其随迁家属往往无法获取与当地城镇居民平等的基本公共服务,在教育、医疗、就业、养老、保障性住房等方面均处于劣势地位[2,3]。这种状况使流动人口难以融入城市社会,抑制了流动人口城市居留意愿,阻碍了流动人口市民化进程,进而影响了整个国家城镇化的健康发展[4,5,6,7,8]。因此,解决流动人口城镇基本公共服务供给均等化问题,促进流动人口定居、落户城市,已成为当前中国城镇化发展需要迫切解决的重要现实问题。鉴于此,中央层面积极出台推进基本公共服务均等化的相关政策法规(如,十八届三中全会提出“稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖”“建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制”。国务院印发的《国家基本公共服务体系“十二五”规划》和《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》明确规定了农业转移人口应享有的城镇基本公共服务的内容。),提高流动人口,特别是农业转移人口享有基本公共服务的水平和质量,以期藉此提高流动人口的城市居留意愿,促进流动人口市民化。然而,政策预期与现实结果往往存在落差。将城镇基本公共服务拓展至流动人口的政策能否有效提高流动人口城市居留意愿,是一个非常值得关注的制度效应问题。目前,国内考察城镇基本公共服务对流动人口城市居留意愿影响的研究还不多见。同时,不同规模城市的户籍制度改革、城镇化和基本公共服务均等化政策存在差异,国内较少从城市规模差异视角,分析流动人口在流入城市获得的城镇基本公共服务对其城市居留意愿的影响。从当前户籍制度改革和城镇化的政策导向看,城市规模越大,流动人口获得城镇基本公共服务面临的政策限制越大。不同规模城市公共服务的购买能力和支付水平不一样,一般超大城市、特大城市和大城市政府的购买水平高[9],而此类城市恰是主要的人口流入地[10],随着流动人口规模增加,可能会导致此类城市基本公共服务的拥塞,造成大量流动人口被排斥在城镇基本公共服务体系之外。在此背景下,若流动人口城市居留意愿随城市规模扩大而下降,则流动人口的主观需求与当前城市规模越大,其获得城镇基本公共服务面临的政策限制越大的现实是相适应的;若流动人口城市居留意愿随城市规模的扩大不降反升,那便需对这种意愿与当前政策间的冲突予以充分重视,并藉此完善相关政策。因此,从城市规模差异的视角考察面向流动人口的城镇基本公共服务对流动人口城市居留意愿的影响是极其重要的制度效应问题。

迄今为止,许多研究深入探讨了流动人口城市居留意愿及其影响因素。在流动人口城市居留意愿强度的测量上,涉及到的研究指标主要包括:“是否愿意定居城市”“是否愿意定居目前打工城市”“是否愿意在本地长期居住5年以上”“是否愿意把户口迁入本地”“是否愿意放弃家乡土地”等。因选取不同指标、调查数据来源各异,目前学界对怎样科学衡量流动人口城市居留意愿强度方面尚未达成共识。过往对流动人口城市居留意愿的测度研究或仅关注长期居住意愿和定居意愿,或仅关注户籍迁入意愿,均仅涵盖了流动人口城市居留意愿的某个侧面,尚不全面。如:长期居住意愿和定居意愿更多与流动人口的生计需要和经济利益有关,而户籍迁入意愿则与流动人口对子女教育、社会保障等基本公共服务的需求相关。

流动人口城市居留意愿影响因素众多,影响机制相当复杂。在流动人口城市居留意愿的影响因素方面,过往研究关注流动人口自身的性别、年龄、收入水平、职业类型、文化程度、婚姻状况、流动范围、流动经历等因素,并认为这些因素是影响流动人口城市居留意愿的主要因素,但在这些因素的影响方向效应上并未达成共识[1, 4, 11-15]。随着城镇化水平的不断发展,流动人口的利益诉求已不再局限于获取经济利益,也迫切希望获得流入地城市社会的接纳,并逐步融入流入地城市社会之中[8],社会融合已成为影响其是否在城市居留的重要因素,表现为流动人口若对流入城市的认同感越高,则其定居城市的愿望就越强烈[8, 16-19]。

目前,国内尚缺乏考察流动人口城镇基本公共服务对其城市居留意愿影响作用的研究工作。尽管部分研究已经意识到城市公共服务供给对促进流动人口落户城市的积极作用,但主要是以流入城市为研究单元,从整体上揭示城市公共服务供给对人口流动和城市化进程的整体和共同影响作用[20,21]。近期少数文献开始尝试以流动人口个体为研究对象,但用于测量公共服务的指标有限,仅考察了流动人口在流入城市获得的城镇职工养老保险、居民健康档案或住房公积金等单一公共服务项目对其长期居住或户口迁移意愿的影响效应[22,23,24]。同时,不同规模城市之间在就业机会、生活水平和公共服务等方面存在的差异也是影响人口迁移流动的主要因素之一。由于大城市拥有更多的就业机会、更高的收入水平和更好的生活服务,流动人口普遍倾向于向大城市集中,因此流动人口与户籍人口的比值与城镇人口规模显著正相关[25]。流动人口的大城市偏好还表现在长期居住意愿和户籍迁入意愿上,呈现出大城市居留意愿强,中小城市流动性强的特征[11, 26]。在这种特征下,不同规模城市间流动人口的家庭成员同住趋势、生育意愿、城市融入和获取城镇基本公共服务的可能性等亦存在差异[27,28,29]。如:城市规模越大,流动人口获得城镇职工养老保险的可能性越大,而获得居民健康档案的可能性越小。流动人口城镇基本公共服务获取水平在不同规模城市间的差异是否会导致其城市居留意愿的不同?对此问题目前研究尚少。因此,亟待开展不同规模城市流动人口的城镇基本公共服务获得特征对其城市居留意愿的影响作用研究。

对城镇化已经相当发达的东部沿海地区而言,新型城镇化应从单纯提升人口城镇化率,转移到以推进农业转移人口市民化为重点来提升城镇化质量。因此,该地区流动人口的城市居留意愿不仅反映着微观个体在其流入城市的去留,而且在宏观上将持续地影响着该地区乃至全国的人口流动过程和未来的城镇化进程。尽管近些年来各级地方政府逐渐放宽了流动人口的户籍管理政策,但东部沿海作为中国流动人口最为集聚的地区之一,流动人口在养老、医疗、子女教育、保障性住房等基本公共服务的获取上仍面临着诸多限制;再者,东部沿海地区城市规模复杂多样,不同规模城市之间在人口数量、产业形态、经济前景、工资水平和流动人口公共服务供给等方面都存在差异[30,31,32,33]。在此背景下,研究该地区流动人口获得的城镇基本公共服务与其城市居留意愿间的关系,更有助于透视城镇基本公共服务的制度影响效应及其在不同规模城市间的差异特征。

基于上述思考,本文将以流动人口最为集中的东部沿海6省市(山东省、江苏省、浙江省、上海市、福建省和广东省)作为研究区域,利用2016年中国流动人口动态监测调查数据,将长期居住意愿、户籍迁入意愿以及本地购房打算三部分的指标加和定义为城市居留意愿指标,系统分析获得不同类别公共服务对流动人口城市居留意愿的影响作用,以及不同规模城市间影响作用的差异特征,为进一步完善流动人口市民化政策和中国城镇化政策提供决策依据。

2 研究数据与方法

2.1 数据来源及特征性事实

数据来源于2016年中国流动人口动态监测调查数据(作者在此感谢原国家卫生计生委流动人口司授权提供的流动人口动态监测调查数据。)。该数据集采取分层、多阶段与规模成比例抽样相结合的方法,于2016年5月在全国范围内对在流入地居住一个月以上、非本区(县、市)户籍、调查时点年龄为15岁以上的流入人口的调查而得到的。基于研究需要,本文采用了该数据集中的山东省、江苏省、浙江省、上海市、福建省和广东省6省市的样本数据,共涉及69个城市,48000份样本。为了反映城市规模差异,本文依据2014年国务院印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》(2014年国务院印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》中,以城区常住人口为统计口径,将城市划分为五类七档,即超大城市(城区常住人口>1000万人);特大城市(城区常住人口500万~1000万人);Ⅰ型大城市(城区常住人口为300万~500万人)、Ⅱ型大城市(城区常住人口100万~300万人);中等城市(城区常住人口为50万~100万人);Ⅰ型小城市(城区常住人口为20万~50万人)、Ⅱ型小城市(城区常住人口<20万人)。),将69个城市样本划分为6种类别。其中,超大城市有广州、上海、深圳3个;特大城市有东莞、佛山、杭州、南京、汕头、苏州6个;Ⅰ型大城市包括福州、济南等10个城市;Ⅱ型大城市包括济宁、嘉兴等24个城市;中等城市包括滨州、德州等18个城市;Ⅰ型小城市有8个,分别是河源、丽水、南平、宁德、平潭综合实验区、三明、汕尾、漳州。2.2 变量设置

2.2.1 流动人口城市居留意愿的测度方法 测量流动人口的城市居留意愿是一件科学细致的基础工作。结合研究目标和调查问卷数据的固有特点,将调查问卷中的“长期居住意愿”“户籍迁入意愿”和“本地购房打算”3个指标结果叠加起来,衡量流动人口的城市居留意愿。3个指标对应的问题分别是:“您今后是否打算在本地长期居住(5年以上)”“如果您符合本地落户条件,您是否愿意把户口迁入本地”和“您家打算在哪些地方购买住房”。这3个指标是关联递进的,流动人口往往先有长期居住的打算,进而愿意迁入户口,最后逐渐形成在本地购房的诉求,真正实现行为上的永久居住,因此,这3项指标是同向指标。在实证分析过程中,将前两者选择“打算”和“愿意”取值为1,否则为0,后者将打算在本地购房设置为1,其余为0;将这3个指标等权加总,用来测量城市流动人口城市居留意愿程度的强弱,城市居留意愿被表达成取值范围为(0, 1, 2, 3)的序次变量,其中,0表示“无居留意愿”,1表示“低居留意愿”,2表示“中居留意愿”,3表示“高居留意愿”。2.2.2 核心自变量 流动人口获得城镇基本公共服务水平是本文的核心自变量。城镇基本公共服务涉及面宽,涵盖内容和构成组分较多,在选取城镇基本公共服务指标方面,本文借鉴了已有研究对城市公共服务的分类[34,35]和考虑与现行政策的可衔接性,以《国家新型城镇化规划(2014-2020)》中规定的农业转移人口应逐步享有的城镇基本公共服务(《国家新型城镇化规划(2014-2020)》规定应推进农业转移人口享有城镇基本公共服务,即保障随迁子女平等享有受教育权利、完善公共就业创业服务体系、扩大社会保障覆盖面、改善基本医疗卫生条件和拓宽住房保障渠道。具体内容请详见http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjh/201404/t20140411_606659.html。)为基础,并结合调查问卷数据,选取了8个核心指标测量城镇基本公共服务水平,即城镇职工养老保险、城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、劳动合同、居民健康档案和健康教育。城镇职工养老保险、城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险和住房公积金、劳动合同是与就业关联的公共服务,与流动人口的就业身份紧密相关,是由市场化推动的工业公民权利,其供给方为企业或雇主,政府在其中扮演着监督的角色[36]。居民健康档案和健康教育是非就业关联的公共服务,与流动人口是否就业无关,是由国家政策推动的普通公民权利,其供给方为政府,居民健康档案是决定着流动人口是否能接受系列健康管理服务的一项关键指标,健康教育则决定了流动人口健康素养水平的高低和选择各类健康管理服务的主动性[37,38]。

2.2.3 控制变量 控制变量代表其他影响流动人口城市居留意愿的因素。根据已有研究文献的分析结果,流动人口的个体特征、家庭特征和流动经历等均对其城市居留意愿产生影响,因此本文将流动人口的个体和家庭特征、流动经历等设定为控制变量。个体和家庭特征主要为流动人口的性别、年龄、户口性质、受教育年限、婚姻状态、职业类型和家庭月节余等;流动经历包括本地滞留时间、流动方式和流动范围。表1为变量的定义和统计描述。

Tab. 1

表1

表1变量说明及描述性统计

Tab. 1Variables and statistical description

| 变量名称 | 变量赋值 | 均值 | 标准差 |

|---|---|---|---|

| 因变量 | |||

| 城市居留意愿强度(Y) | 无=0;低=1;中=2;高=3 | 1.324 | 1.011 |

| 核心自变量 | |||

| 是否参与养老保险(X1) | 否=0;是=1 | 0.337 | 0.473 |

| 是否参与失业保险(X2) | 否=0;是=1 | 0.297 | 0.457 |

| 是否参与工伤保险(X3) | 否=0;是=1 | 0.342 | 0.474 |

| 是否参与医疗保险(X4) | 否=0;是=1 | 0.235 | 0.424 |

| 是否有住房公积金(X5) | 否=0;是=1 | 0.143 | 0.350 |

| 劳动合同签订(X6) | 没有=0;有=1 | 0.413 | 0.492 |

| 是否建立健康档案(X7) | 否=0;是=1 | 0.311 | 0.463 |

| 健康教育普及程度(X8) | 低=1;中=2;高=3 | 1.876 | 0.648 |

| 控制变量 | |||

| 性别(X9) | 女=0;男=1 | 0.517 | 0.500 |

| 年龄(X10) | 连续变量 | 35.113 | 9.948 |

| 年龄平方(X11) | 连续变量 | 7.038 | 0.566 |

| 受教育年限(X12) | 连续变量 | 10.135 | 3.038 |

| 户口性质(X13) | 农业=0;非农业=1 | 0.133 | 0.340 |

| 婚姻状况(X14) | 单身=0;在婚=1 | 0.846 | 0.361 |

| 本地滞留时间(X15) | 连续性变量 | 6.000 | 5.643 |

| 职业类型(X16) | 白领人员=1;商业服务业人员=2;生产运输操作人员=3;其他人员=4;无就业=5 | 2.688 | 1.125 |

| 家庭节余类型(X17) | 家庭节余无=1;家庭节余少=2;家庭节余中=3;家庭节余多=4 | 2.272 | 0.785 |

| 流动范围(X18) | 跨省流动=0;省内流动=1 | 0.316 | 0.465 |

| 流动方式(X19) | 独自流动=1;部分家庭成员流动=2;举家迁移=3 | 1.891 | 0.829 |

| 城市规模(X20) | 超大城市=1;特大城市=2;Ⅰ型大城市=3;Ⅱ型大城市=4;中等城市=5;Ⅰ型小城市=6 | 2.678 | 1.361 |

新窗口打开

2.3 研究方法

2.3.1 序次Logistic回归模型 本文的因变量“流动人口城市居留意愿”是一个四分类有序变量,故选用序次Logistic回归模型(Ordinal Logistic Regression Model)进行影响作用分析。序次Logistic模型[39]的累计概率函数的公式如下:式中:y代表流动人口城市居留意愿;aj是常数项回归系数;βi是系数;xi表示模型中引入的核心自变量和控制变量,(i =1, 2,…, n;n = 20),其中,核心自变量8个,控制变量12个;j = 0, 1, 2, 3分别代表“无居留意愿”“低居留意愿”“中居留意愿”“高居留意愿”。

式(2)即序次logistic回归模型的数学表达形式p/1-p为发生比,即事件(y ≤ j)发生概率与事件(y>j)不发生概率之比,用发生比的对数形式表示核心自变量和控制变量的线性组合。发生比率说明核心自变量和控制变量对因变量发生概率变动的影响。

2.3.2 模型估计、拟合与检验 本文用Stata软件进行模型估计,采用log pseudo likelihood和Pseudo R2检验和评价模型的整体显著性和拟合优度。由于序次Logistic回归分析的假设之一是自变量间不存在多重共线性,先对自变量进行了多重共线性检验,确保自变量间不存在多重共线性问题;接着采用全部纳入法(Enter)将核心自变量与控制变量一起纳入,进行综合回归分析。为检验模型的“稳健性(robustness)”,本文还做了稳健性回归。

在构建总模型时,还将城市规模作为控制变量;为了检验获得城镇基本公共服务水平和城市规模间是否存在交互项关系,在总模型中还估计了各类城镇基本公共服务与城市规模交互项的作用。然后,将样本城市分组,分别针对超大城市、特大城市、Ⅰ型大城市、Ⅱ型大城市、中等城市和Ⅰ型小城市建立分模型,对比分析不同规模城市流动人口获得的城镇基本公共服务对其城市居留意愿影响作用的差异特征。

3 结果与分析

3.1 城镇基本公共服务获得水平和城市居留意愿

从6省市流动人口动态监测调查数据的统计结果看,被调查流动人口样本中,打算在当前流入城市长期居住者占59.02%,愿意把户口迁入当前流入城市者占45.33%,希望在当前流入城市购房者占18.21%。这表明,流动人口城市居留意愿存在强度差异,运用部分指标只能研判流动人口城市居留意愿的某一侧面。从加和计算后的流动人口城市居留意愿的分布情况看,城市居留意愿强度为“无”和“低”的占比分别为26.26%和28.93%,二者合计已超过一半;而“中”和“高”的比例仅为30.96%和13.85%。表2表明,提高流动人口城镇基本公共服务普及率,有助于提升流动人口居留意愿强度。当扩大社会保障覆盖面,提升健康教育普及程度时,流动人口居留意愿强度为“中”和“高”的比例也随之上升,尤其是参与各类社会保险项目的流动人口其居留意愿强度为“高”的比例至少比没有参与相应类别社会保险的流动人口高出10个百分点。此外,签订劳动合同和建立健康档案的流动人口,其居留意愿强度为“高”的比例也分别高于没有签订劳动合同和没有建立健康档案的流动人口。

Tab. 2

表2

表2流动人口的城镇基本公共服务与居留意愿强度(%)

Tab. 2Migrants' urban public services and their urban settlement intentions (%)

| 城镇基本公共服务 | 居留意愿强度 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 无 | 低 | 中 | 高 | |||

| 就业关联公共服务 | 是否参与养老保险 | 否 | 31.68 | 32.01 | 26.45 | 9.86 |

| 是 | 16.20 | 23.22 | 39.31 | 21.27 | ||

| 是否参与失业保险 | 否 | 30.76 | 31.77 | 27.43 | 10.04 | |

| 是 | 16.19 | 22.58 | 38.84 | 22.39 | ||

| 是否参与工伤保险 | 否 | 29.81 | 31.75 | 27.94 | 10.50 | |

| 是 | 19.60 | 23.65 | 36.60 | 20.15 | ||

| 是否参与医疗保险 | 否 | 29.95 | 30.94 | 28.16 | 10.95 | |

| 是 | 14.88 | 22.74 | 39.58 | 22.80 | ||

| 是否有住房公积金 | 否 | 28.71 | 30.70 | 29.21 | 11.38 | |

| 是 | 12.53 | 18.99 | 40.76 | 27.72 | ||

| 是否签订劳动合同 | 否 | 26.80 | 31.16 | 29.84 | 12.20 | |

| 是 | 25.47 | 25.70 | 32.58 | 16.25 | ||

| 非就业关联公共服务 | 健康教育普及程度 | 低 | 30.47 | 29.41 | 29.05 | 11.07 |

| 中 | 26.17 | 29.16 | 30.33 | 14.34 | ||

| 高 | 19.35 | 27.27 | 36.44 | 16.94 | ||

| 是否建立健康档案 | 否 | 29.11 | 28.92 | 29.29 | 12.68 | |

| 是 | 20.21 | 28.94 | 34.49 | 16.36 | ||

新窗口打开

3.2 城市规模、城镇基本公共服务获得水平和城市居留意愿

表3列出了东南沿海6省市不同规模城市流动人口城镇基本公共服务的获得水平。各类社会保险住房公积金参与率和劳动合同签订率基本上随城市规模的扩大而提高。说明与中小城市相比,大城市政府落实流动人口基本公共服务均等化、尤其是规范劳动力市场制度的工作力度更大,因而流动人口能够获得更多的就业、社会保险和住房等保障。从非就业关联公共服务的获得情况看,超大城市、Ⅰ型大城市和中等城市流动人口健康档案建档率和健康教育普及程度较高,而特大城市和小城市则较低。特大城市较少提供非就业关联的公共服务是户籍排斥作用产生的结果;而小城市较少提供非就业关联的公共服务与政府的公共服务支出有限,基本卫生公共服务供给体系不够成熟等有关。Tab. 3

表3

表3不同规模城市流动人口城镇基本公共服务获得水平(%)

Tab. 3Urban public services of migrants in different-sized cities (%)

| 公共服务 | 城市规模 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 超大城市 | 特大城市 | Ⅰ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | Ⅰ型小城市 | ||

| 养老保险参与率 | 49.31 | 38.85 | 30.26 | 17.4 | 21.87 | 20.68 | |

| 失业保险参与率 | 41.86 | 37.15 | 26.37 | 15.37 | 18.74 | 16.06 | |

| 工伤保险参与率 | 46.74 | 38.97 | 30.01 | 23.13 | 22.03 | 22.39 | |

| 医疗保险参与率 | 30.39 | 26.98 | 24.26 | 13.65 | 16.24 | 11.45 | |

| 住房公积金拥有率 | 24.85 | 17.15 | 9.04 | 7.3 | 6.56 | 8.24 | |

| 劳动合同签订率 | 49.09 | 44.78 | 36.89 | 37.14 | 33.2 | 27.89 | |

| 健康档案建档率 | 30.56 | 20.35 | 39.59 | 30.92 | 40.37 | 16.42 | |

| 健康教育 普及程度 | 低 | 30.58 | 33.41 | 22.76 | 24.56 | 29.01 | 31.64 |

| 中 | 52.74 | 54.8 | 57.9 | 61.77 | 55.43 | 56.61 | |

| 高 | 16.68 | 11.79 | 19.34 | 13.67 | 15.56 | 11.75 | |

新窗口打开

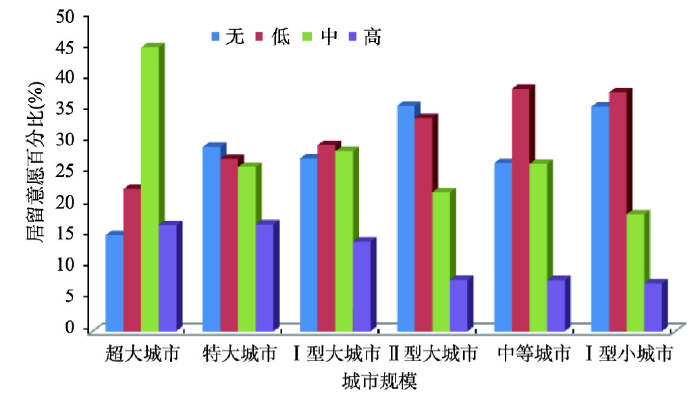

图1显示,随着城市规模变大,“高”和“中”居留意愿比例随之上升,其中超大城市“高”和“中”比例合计占62.08%,远高于中小城市;而“无”和“低”居留意愿比例的变化特征则恰恰相反。这表明,流动人口城市居留意愿强度具有随着城市规模扩大而增强的梯度变动特征,即超大城市、特大城市和大城市流动人口的城市居留意愿强,而中小城市流动人口的城市居留意愿弱。中小城市的基础设施、产业发展环境、就业机会、薪酬待遇总体有限[40],虽然在政策上城镇基本公共服务可及性较好,但实际供给水平和质量却较差,因而抑制了流动人口的城市居留意愿。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1不同规模城市流动人口的城市居留意愿分布

-->Fig. 1Urban settlement intentions of migrants in different-sized cities

-->

3.3 流动人口获得城镇基本公共服务对其城市居留意愿的影响效应

采用序次Logistic回归模型分析流动人口在流入城市获得的城镇基本公共服务水平对其城市居留意愿的影响效应,结果如表4的模型1所示。为了检验流动人口在流入城市获得的城镇基本公共服务和城市规模间是否存在交互关系,在模型1原有变量的基础上中加入8个各类城镇基本公共服务与城市规模交互项,运行得到模型2。如表4所示,两个模型的log pseudo likelihood和Pseudo R2大体相当,都具有较好的拟合效果。此外,控制变量的影响作用与已有文献的研究结果基本一致,故在此不再累述,下文主要分析核心自变量的影响效应。Tab. 4

表4

表4流动人口城镇公共服务获得对其城市居留意愿的影响

Tab. 4Urban public services of migrants and effects on their urban settlement intentions

| 变量 | 模型1 | 模型2 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | |||

| 核心自变量 | ||||||

| 养老保险(否) | 0.246*** | 0.042 | 0.223** | 0.088 | ||

| 失业保险(否) | 0.239*** | 0.049 | 0.247** | 0.091 | ||

| 工伤保险(否) | -0.229*** | 0.043 | -0.277** | 0.089 | ||

| 医疗保险(否) | 0.206*** | 0.032 | 0.278*** | 0.062 | ||

| 住房公积金(否) | 0.251*** | 0.034 | 0.131** | 0.066 | ||

| 劳动合同(否) | -0.096*** | 0.026 | -0.122** | 0.053 | ||

| 健康档案(否) | 0.136*** | 0.020 | -0.021 | 0.046 | ||

| 健康教育普及程度 | 0.137*** | 0.014 | 0.162*** | 0.030 | ||

| 控制变量 | ||||||

| 男(女) | -0.013 | 0.019 | -0.014 | 0.019 | ||

| 年龄 | -0.054*** | 0.006 | -0.055*** | 0.006 | ||

| 年龄平方 | 0.931*** | 0.107 | 0.939*** | 0.107 | ||

| 受教育年限 | 0.112*** | 0.004 | 0.112*** | 0.004 | ||

| 非农业(农业) | 0.353*** | 0.030 | 0.357*** | 0.030 | ||

| 在婚(单身) | 0.346*** | 0.034 | 0.345*** | 0.034 | ||

| 本地滞留时间 | 0.057*** | 0.002 | 0.056*** | 0.002 | ||

| 职业类型(白领人员) | ||||||

| 商业服务业人员 | 0.123*** | 0.035 | 0.123*** | 0.035 | ||

| 生产运输设备操作人员 | -0.316*** | 0.036 | -0.318*** | 0.036 | ||

| 其他人员 | 0.026 | 0.060 | 0.027 | 0.060 | ||

| 无就业 | 0.172*** | 0.044 | 0.167*** | 0.044 | ||

| 家庭节余类型(家庭节余无) | ||||||

| 家庭节余少 | 0.041 | 0.028 | 0.041 | 0.028 | ||

| 家庭节余中 | 0.261*** | 0.032 | 0.262*** | 0.032 | ||

| 家庭节余多 | 0.541*** | 0.040 | 0.548*** | 0.041 | ||

| 省内流动(跨省流动) | 0.546*** | 0.022 | 0.543*** | 0.022 | ||

| 流动方式(独自流动) | ||||||

| 部分家庭成员流动 | -0.019 | 0.024 | -0.019 | 0.024 | ||

| 举家迁移 | 0.322*** | 0.024 | 0.322*** | 0.024 | ||

| 城市规模(超大城市) | ||||||

| 特大城市 | -0.537*** | 0.029 | -0.557*** | 0.036 | ||

| Ⅰ型大城市 | -0.515*** | 0.027 | -0.540*** | 0.048 | ||

| Ⅱ型大城市 | -0.835*** | 0.030 | -0.868*** | 0.067 | ||

| 中等城市 | -0.822*** | 0.041 | -0.872*** | 0.088 | ||

| Ⅰ型小城市 | -1.070*** | 0.065 | -1.100*** | 0.117 | ||

| 交互项 | ||||||

| 城市规模×养老保险 | 0.012 | 0.031 | ||||

| 城市规模×失业保险 | 0.000 | 0.036 | ||||

| 城市规模×工伤保险 | 0.019 | 0.031 | ||||

| 城市规模×医疗保险 | -0.037 | 0.025 | ||||

| 城市规模×住房公积金 | 0.056* | 0.026 | ||||

| 城市规模×劳动合同签订 | 0.009 | 0.018 | ||||

| 城市规模×建立健康档案 | 0.057*** | 0.015 | ||||

| 城市规模×健康教育普及程度 | -0.011 | 0.010 | ||||

| log pseudo likelihood | -52060.839 | -52047.309 | ||||

| pseudo R2 | 0.097 | 0.097 | ||||

新窗口打开

在控制了个体特征、家庭特征、流动经历和城市规模变量后,流动人口在流入城市获得的城镇基本公共服务对其城市居留意愿表现出至关重要的影响作用,且此类影响效应因公共服务内容的不同而存在差异。模型1的结果发现,社会保险、住房保障、劳动合同、健康档案和健康教育等反映流动人口个体城镇基本公共服务获得状况的变量对流动人口城市居留意愿均具有显著影响。具体而言,与没有享有城镇职工养老保险、失业保险、城镇职工医疗保险、住房公积金的流动人口相比,有上述社会保障的流动人口城市居留意愿更高,表明有享受到社会保障服务对流动人口在城市居留具有推动作用。健康教育程度越高,流动人口在城市居留的意愿越强。加大对流动人口的健康教育培训,提升流动人口健康素养对于推进城镇化发展具有重要意义。

反映劳动力市场规范程度和劳动保护的劳动合同和工伤保险变量对流动人口城市居留意愿呈负面的影响效应。具体而言,与没有签订劳动合同、没有参加工伤保险的流动人口相比,签订了劳动合同、参与工伤保险的流动人口,其城市居留意愿反而更低。从理论上说,流动人口与雇主签订了劳动合同或雇主为其购买了工伤保险,便能得到更为健全的劳动保护,工作的规范性和稳定性大大提高,从而提升其在城市居留的意愿。然而,现实与理论不相一致,这可能是因为参与工伤保险和签订劳动合同的流动人口,主要为就业于制造业、从事一线生产的普通劳动者,就业单位性质以私营企业为主(东部沿海6省市的调查结果显示,参与工伤保险和签订劳动合同的流动人口在制造业中就业的比例分别为49.1%、52.8%;就业单位为私营企业的比例分别为48.3%和55.3%。);这部分流动人口因其就业稳定性差,没有可预期的高收入,其在现流入城市的生存能力或定居能力往往不如商业服务业或自主就业的流动人口,因此整体城市居留意愿不高。这一推断与模型1和2中职业类型变量的影响作用互相呼应。

交互作用可以理解为一个自变量因另一个自变量的变化而对因变量产生不同强度的影响[41]。模型2结果显示,在加入交互项后,健康档案的影响不显著了,起显著作用的是健康档案与城市规模的交互项,其他变量的影响力基本维持不变。健康档案与城市规模的交互项对流动人口城市居留意愿存在显著正向影响,说明与等级规模高的城市的流动人口相比,健康档案对规模等级低的城市的流动人口城市居留意愿的正向影响更加显著。理论上,建立健康档案的流动人口通常更容易在城市享受其他方面的基本公共卫生服务;同时在等级规模较低的城市,基本公共卫生服务对流动人口的准入门槛也较低;两者结合,使建立健康档案的流动人口在等级规模小的城市的回报率更高,从而使其居留意愿也更强烈。其他变量与城市规模的交互项不显著,表明其他公共服务未因城市规模的变化而对流动人口城市居留意愿产生显著不同强度的影响。

3.4 不同规模城市流动人口获得基本公共服务对其城市居留意愿的影响效应

表5为不同规模城市流动人口获得城镇基本公共服务对其城市居留意愿的影响效应的回归结果,6个模型的log pseudo likelihood和Pseudo R2显示模型具有较好的拟合效果。统计结果发现,在控制相关变量后,不同规模城市流动人口获得的城镇基本公共服务对其城市居留意愿发挥了不同程度的影响效应,且影响方向与总模型基本保持一致,但上述影响效应在不同规模城市间存在差异。Tab. 5

表5

表5不同规模城市流动人口城镇基本公共服务获得对其城市居留意愿的影响

Tab. 5Urban public services of migrants in different-sized cities and effects on their urban settlement intentions

| 超大城市 | 特大城市 | Ⅰ型大城市 | Ⅱ型大城市 | 中等城市 | Ⅰ型小城市 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | ||||||

| 核心自变量 | |||||||||||||||||

| 养老保险(否) | 0.426*** | 0.080 | -0.001 | 0.110 | 0.168* | 0.075 | 0.365** | 0.136 | 0.627*** | 0.173 | 0.594 | 0.272 | |||||

| 失业保险(否) | 0.214** | 0.078 | 0.352* | 0.144 | 0.372*** | 0.107 | 0.153 | 0.162 | -0.196 | 0.251 | -0.443 | 0.347 | |||||

| 工伤保险(否) | -0.175* | 0.081 | -0.421*** | 0.123 | -0.147 | 0.087 | -0.355*** | 0.098 | 0.283 | 0.214 | 0.010 | 0.287 | |||||

| 医疗保险(否) | 0.105 | 0.054 | 0.338*** | 0.069 | 0.171** | 0.066 | 0.363** | 0.120 | -0.525*** | 0.164 | -0.387 | 0.293 | |||||

| 住房公积金(否) | 0.097 | 0.061 | 0.431*** | 0.073 | 0.163** | 0.064 | 0.443*** | 0.112 | 0.324 | 0.173 | 0.717 | 0.301 | |||||

| 劳动合同(否) | -0.203*** | 0.055 | -0.080 | 0.058 | -0.072 | 0.047 | -0.154* | 0.062 | 0.060 | 0.103 | -0.127 | 0.198 | |||||

| 健康档案(否) | 0.034 | 0.045 | 0.143** | 0.050 | 0.246*** | 0.035 | 0.031 | 0.051 | 0.221** | 0.076 | 0.462** | 0.171 | |||||

| 健康教育普及程度 | 0.205*** | 0.028 | 0.049 | 0.032 | 0.164*** | 0.027 | 0.108** | 0.038 | 0.117* | 0.056 | 0.234** | 0.105 | |||||

| 控制变量 | |||||||||||||||||

| 男(女) | -0.093* | 0.040 | -0.044 | 0.042 | 0.022 | 0.035 | 0.051 | 0.046 | 0.125 | 0.076 | -0.177 | 0.132 | |||||

| 年龄 | -0.027* | 0.012 | -0.087*** | 0.014 | -0.044*** | 0.013 | -0.072*** | 0.014 | -0.082*** | 0.025 | -0.009 | 0.035 | |||||

| 年龄平方 | 0.473* | 0.216 | 1.430*** | 0.241 | 0.706** | 0.224 | 1.279*** | 0.247 | 1.367** | 0.459 | 0.129 | 0.659 | |||||

| 受教育年限 | 0.114*** | 0.008 | 0.100*** | 0.009 | 0.120*** | 0.008 | 0.106*** | 0.010 | 0.096*** | 0.017 | 0.035 | 0.028 | |||||

| 非农业(农业) | 0.421*** | 0.054 | 0.400*** | 0.070 | 0.492*** | 0.066 | 0.172* | 0.087 | 0.318* | 0.129 | 0.140 | 0.209 | |||||

| 在婚(单身) | 0.219** | 0.069 | 0.463*** | 0.070 | 0.322*** | 0.068 | 0.205* | 0.080 | 0.589*** | 0.152 | 0.236 | 0.215 | |||||

| 本地滞留时间 | 0.067*** | 0.003 | 0.057*** | 0.004 | 0.049*** | 0.004 | 0.054*** | 0.005 | 0.042*** | 0.007 | 0.059*** | 0.010 | |||||

| 职业类型(白领人员) | |||||||||||||||||

| 商业服务业人员 | 0.061 | 0.063 | 0.005 | 0.087 | 0.158* | 0.072 | 0.189 | 0.098 | 0.101 | 0.143 | 0.054 | 0.241 | |||||

| 生产运输设备操作人员 | -0.405*** | 0.068 | -0.483*** | 0.087 | -0.328*** | 0.073 | -0.116 | 0.098 | -0.272 | 0.144 | -0.006 | 0.256 | |||||

| 其他人员 | -0.051 | 0.102 | -0.165 | 0.125 | 0.016 | 0.129 | 0.086 | 0.177 | 0.709** | 0.261 | 0.564 | 0.374 | |||||

| 无就业 | 0.151 | 0.084 | -0.075 | 0.105 | 0.146 | 0.087 | 0.251* | 0.117 | 0.396* | 0.177 | 0.222 | 0.285 | |||||

| 家庭节余类型(家庭节余无) | |||||||||||||||||

| 家庭节余少 | -0.031 | 0.065 | 0.094 | 0.064 | 0.082 | 0.050 | 0.055 | 0.064 | -0.142 | 0.098 | 0.022 | 0.154 | |||||

| 家庭节余中 | 0.332*** | 0.071 | 0.362*** | 0.071 | 0.284*** | 0.058 | 0.128 | 0.077 | -0.081 | 0.122 | -0.076 | 0.203 | |||||

| 家庭节余多 | 0.686*** | 0.080 | 0.766*** | 0.093 | 0.629*** | 0.083 | 0.136 | 0.108 | 0.009 | 0.167 | -0.182 | 0.289 | |||||

| 省内流动(跨省流动) | -0.030 | 0.064 | 0.367*** | 0.047 | 0.705*** | 0.037 | 0.711*** | 0.052 | 0.437*** | 0.079 | 0.739*** | 0.139 | |||||

| 流动方式(独自流动) | |||||||||||||||||

| 部分家庭成员流动 | 0.023 | 0.047 | -0.064 | 0.054 | -0.052 | 0.046 | -0.023 | 0.060 | 0.008 | 0.101 | -0.040 | 0.162 | |||||

| 举家迁移 | 0.062 | 0.055 | 0.317*** | 0.055 | 0.294*** | 0.044 | 0.493*** | 0.059 | 0.283** | 0.092 | 0.569*** | 0.158 | |||||

| log pseudo likelihood | -11671.437 | -10420.900 | -16104.024 | -8726.799 | -3291.336 | -1160.355 | |||||||||||

| pseudo R2 | 0.092 | 0.077 | 0.093 | 0.086 | 0.062 | 0.068 | |||||||||||

新窗口打开

首先,从与就业关联公共服务的影响效应看,流动人口在流入城市获得的养老保险、失业保险、医疗保险和住房公积金基本上只在大城市流动人口的城市居留意愿中仍然有着显著的正向促进作用;流动人口在流入城市获得的工伤保险和签订的劳动合同对其城市居留意愿的负向抑制作用也只在部分大城市中显著有效。这一结果说明,流动人口在城市获得的与就业关联的基本公共服务,基本上只对大城市流动人口的城市居留意愿产生影响效应;尤其是正向的影响效应,除了养老保险外,城镇基本公共服务供给对流动人口的吸引力仅限于大城市。产生这一结果是因为:与大城市相比,中小城市的就业市场化和劳动保护程度有限,企业/雇主往往向流动人口提供较少的社会保险和住房保障;而且中小城市流动人口的就业身份为雇主、自营劳动者和其他的占比高于大城市(东部沿海6省市的调查结果显示,超大城市、特大城市、I型大城市,II大城市,中等城市,小城市流动人口的就业身份为雇主、自营劳动者和其他的占比分别为28.8%、28.5%、31.2%、32.3%、37.8%和34.9%。),政策的限制和法律意识的薄弱使得这类流动人口无法或不愿意购买社会保险和缴纳住房公积金,因此这类公共服务无法发挥其规模效应,不足以在中小城市产生影响作用。

从非就业关联公共服务的影响效应看,流动人口在流入地城市获得的非就业关联公共服务均对其城市居留意愿产生显著的正向影响。具体而言,除超大超市和Ⅱ型大城市外,在其他规模城市,与没有建立健康档案的流动人口相比,建立了居民健康档案的流动人口均表现出更高的城市居留意愿。健康教育普及程度除了在特大城市中没有显示出显著影响外,在其余规模城市中都具有显著的影响效应,即流动人口健康教育普及程度越高,其城市居留意愿越强。这是因为超大超市、特大城市和Ⅱ型大城市流动人口的生活成本高、生存压力大,加上户籍制度等因素造成的城镇基本公共服务的准入门槛高,面临着“双重排斥”,更为关注能带来实际经济效益的城镇基本公共服务的获得及其带来的影响效应,因此导致健康档案或健康教育这类公共服务无法发挥显著影响效应。

在小城市中,仅健康档案和健康教育对流动人口城市居留城市愿意产生显著影响效应,而其他城镇基本公共服务的获得与否均未对其城市居留意愿造成显著影响。这是因为流动人口在小城市获得的各类城镇基本公共服务水平明显偏低,抑制了公共服务规模效应的发生,从而无法对其居留意愿产生影响。这一方面说明了小城市城镇基本公共服务的低效供给引发了流动人口的不满,但这也反过来提高了小城市基本公共服务的价值,一旦基本公共服务在不同规模城市间供给均等化,流动人口在小城市也能获得多量、优质的基本公共服务,那么便有可能促使流动人口在小城市稳定下来,进而减缓人口向大城市流动集聚的趋势。

4 结论和政策建议

4.1 结论

本文将“长期居住意愿”“户籍迁入意愿”和“本地购房打算”3个选项的结果叠加起来,衡量流动人口的城市居留意愿,并把城镇基本公共服务分为就业关联和非就业关联两种类型,利用2016年原国家卫生和计划生育委员会东部沿海6省市(山东省、江苏省、浙江省、上海市、福建省和广东省)的“流动人口动态监测调查”数据,实证检验了流动人口在流入城市获得的城镇基本公共服务对其城市居留意愿的影响作用,及在不同规模城市间的差异特征,主要研究结论如下:(1)整体而言,流动人口的城市居留意愿不高,流动人口在流入城市获得的城镇基本公共服务比较有限,但流动人口的城市居留意愿和城镇基本公共服务获得率呈现出随城市规模扩大而上升的趋势。可以预见,今后较长一段时期,人口持续向大城市流动仍将是中国人口发展的重要现象。人口持续向大城市流动的趋势与当前重点推进中小城镇发展,限制大城市,尤其是超大、特大城市人口规模的户籍制度改革和城镇化政策导向存在冲突。

(2)流动人口在流入城市获得的城镇基本公共服务是影响其城市居留愿意的关键因素,对流动人口在流入城市居留与否的走向具有举足轻重的影响,此类影响效应因公共服务项目和流入城市规模不同而存在差异。具体而言:① 总体来看,流动人口在流入城市获得的城镇基本公共服务有利于促进其形成在城市永久居留的意愿,尤其是提高流动人口养老保险、失业保险、住房公积金、健康档案的覆盖面和健康教育的普及程度能够更有效地提高流动人口的城市居留意愿。② 不同规模城市流动人口获得的城镇基本公共服务均对其城市居留意愿产生影响效应,大城市通过拥有较规范的劳动力市场环境和较为完备的基本公共服务供给系统而形成了自身优势,能有效地促进流动人口永久居住,而中小城市(尤其是小城市)只能通过非就业关联基本服务的供给来留住流动人口,而原本为流动人口提供较少的就业关联公共服务则不足以对流动人口构成吸引力。这一结果很有可能引发流动人口为了追求大城市的优质公共服务而继续向大城市集聚,导致中小城市对流动人口的吸引力持续疲软,形成城市居留意愿“洼地”,城市分层更加明显。

4.2 政策建议

为促进流动人口的城市定居,有序推进新型城镇化并且提高城镇化质量,本文提出以下政策建议:(1)鉴于流动人口在流入城市获得的城镇基本公共服务对其城市居留意愿提升的积极效应,各类城市尤其是中小城市的城镇化和流动人口市民化的政策取向应该是增强流动人口的城镇基本公共服务供给,尤其是重视短期无法落户、持有居住证流动人口的城镇基本公共服务供给均等化。这其中最为关键的一个环节是探索流动人口的“就业—居住—公共服务”三位一体的耦合机制,积极推进流动人口在就业地参与、享受城镇基本公共服务,并最终实现基本公共服务在全国范围内的可携带和均等化。

(2)正视流动人口在流入城市获得的城镇基本公共服务对其城市居留意愿影响效应在不同规模城市间存在差异的事实,引导不同规模城市城镇基本公共服务供给水平和质量的协调均衡发展,促进流动人口在不同规模城市间的有序流动和合理分布。大城市需在户籍制度改革方面突破思维定式,逐步有序地降低落户门槛或改变落户条件,实现普通劳动者而非仅是高技能人才的基本公共服务均等化。中小城市政府要增加财政支出,提高政府层面基本公共服务的供给水平,尤其应该着力推进就业市场化与劳动权利均等化进程,保障就业关联公共服务的充分供给。同时,中央政府应增强提供地方公共品的职责,通过财政转移推进城市间基本公共服务适度均等化,引导流动人口在不同规模城市间进行合理配置。

(3)重视流动人口城市居留意愿与当前政策导向间的矛盾,妥善解决大城市普通劳动者的问题。在超大城市和特大城市的人口增长过程中,应摒弃实施不符合发展规律的限制城市人口规模扩张的政策,强行推行人口疏解将流动人口群体中的普通劳动者驱逐出城的做法。同时,大城市应注重都市圈和城市内部的科学规划,有针对性地进行产业结构调整和促进资源配置均衡发展,逐步有序地扩大流动人口享受的基本公共服务和福利范围,为其提供发展空间,进而根据所提供的城镇基本公共服务,促进流动人口在不同区域和城市间的自由流动。

文中所用问卷没有涉及随迁子女的教育问题,故无法分析随迁子女所受公共服务特征(诸如医疗、入学等)对其父母城市居留意愿的影响作用,可能导致分析结果存在一定偏差。事实上,举家迁移的流动人口可能对子女教育和升学有着更为强烈的需求[1, 32],期待后续工作能进一步拓展和完善该项研究工作。

The authors have declared that no competing interests exist.

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

| [1] | . 文章通过对2010年全国性调查数据的统计分析发现:(1)绝大多数农民工不愿意转变为非农 户口;如果要求其交回承包地,则只有10%左右愿意转为非农户口。(2)"为了孩子的教育与升学"是少数农民工愿意转户的主要原因。(3)"想保留承包 地"是大多数农民工不愿转户的主要原因。(4)在转为非农户口这一问题上,80前与80后农民工不存在显著区别。由此作者认为,推进城镇化的优选之路是" 常住化城镇化"而非"户籍化城镇化";要在不强迫改变农民土地权属的前提下将农民工转变为城市新市民;应给予进城的"80前"与"80后"同等重要的政策 关注。深层城镇化的政策配置重点,应是"基本公共服务与福利配置的均等化",而不是强化户籍的制度区隔功能。 . 文章通过对2010年全国性调查数据的统计分析发现:(1)绝大多数农民工不愿意转变为非农 户口;如果要求其交回承包地,则只有10%左右愿意转为非农户口。(2)"为了孩子的教育与升学"是少数农民工愿意转户的主要原因。(3)"想保留承包 地"是大多数农民工不愿转户的主要原因。(4)在转为非农户口这一问题上,80前与80后农民工不存在显著区别。由此作者认为,推进城镇化的优选之路是" 常住化城镇化"而非"户籍化城镇化";要在不强迫改变农民土地权属的前提下将农民工转变为城市新市民;应给予进城的"80前"与"80后"同等重要的政策 关注。深层城镇化的政策配置重点,应是"基本公共服务与福利配置的均等化",而不是强化户籍的制度区隔功能。 |

| [2] | . Abstract Xu Q, Guan X, Yao F. Welfare program participation among rural-to-urban migrant workers in China Int J Soc Welfare 2011: 20: 10–21 08 2010 The Author(s), Journal compilation 08 2010 Blackwell Publishing Ltd and International Journal of Social Welfare. An estimated 225 million Chinese people have migrated to cities from China's rural areas over the past two decades. These rural-to-urban migrant workers have greatly challenged China's welfare system. The pre-reform welfare system was a duel scheme with an urban–rural distinction in which rural residents were not covered by state-run welfare programs and had to rely on their families and rural collectives. The development of employment-based social insurance programs in 1999 made social welfare programs available for rural-to-urban migrant workers. Using an anonymous survey conducted in seven cities across China in 2006, we found that social insurance program participation rates were low among rural-to-urban migrant workers. Individual factors, including lack of knowledge of welfare programs and of a willingness to participate, and macro-level factors, including type of employer and industry, are critical in determining migrant workers' participation in welfare programs. Implications for policies and practice are discussed. |

| [3] | . . |

| [4] | This paper uses data from two surveys conducted in Fujian Province in 2006 and 2002 to examine the recent situation and changes in the settlement intention of China's floating population and its determinants, and the diversification process of the floating population's migration flow. The results suggest that while the intention of the floating population to settle in the cities has increased, the places of origin remain important final destinations of the floating population, and a significant proportion of the floating population are still in the process of continuing their circulating process and looking for their final destination cities. The paper also suggests that there is a gap between the floating population's intention to settle in the cities and their real action to do so, and that they are cautious in turning such intention into immediate action. The paper identifies a set of complex determinants for the settlement intention of the floating population in the cities, and indicates that female, young, unmarried, better educated, non-production workers, and Fujian-origin members of the floating population, are more likely to choose to settle down in the cities. Having non-agricultural Hukou status, higher household income, longer working contracts, better housing conditions, and a higher administrative status and bigger population size of the destination cities, are factors that promote the settlement intention of the floating population in the cities. The paper concludes that the final destination of the floating population's migration has been increasingly diversified, and it is of great importance to monitor and understand this diversification process. Copyright 脗漏 2009 John Wiley & Sons, Ltd. |

| [5] | . 本文提出流动人口的社会融合是一个逐步同化和减少排斥的过程,是流动人口对城市的主观期望和城市的客观接纳相统一的过程,是本地人口和外来移民发生相互交往和构建相互关系的过程。本文通过模型分析,验证了流动人口社会融合影响因素的三个假设,即流动人口的个人和家庭状况影响社会融合;流动人口的社区参与和社会资本影响社会融合;城市的制度安排影响流动人口的社会融合。 . 本文提出流动人口的社会融合是一个逐步同化和减少排斥的过程,是流动人口对城市的主观期望和城市的客观接纳相统一的过程,是本地人口和外来移民发生相互交往和构建相互关系的过程。本文通过模型分析,验证了流动人口社会融合影响因素的三个假设,即流动人口的个人和家庭状况影响社会融合;流动人口的社区参与和社会资本影响社会融合;城市的制度安排影响流动人口的社会融合。 |

| [6] | . 通过对2013年流动人口社会融合个人数据和社区数据的分析,得出以下结论:以经济整合、社会适应、文化习得和心理认同四个维度测量,发现流动人口的总体社会融入水平一般,且各维度的融入状况差别较大:制度约束和结构排斥使得经济和社会方面的融入进程严重滞后于文化和心理方面的融入,凸显融入的差异性;乡—城流动人口的融入水平不如城—城流动人口的融入水平,表现出融入的分层性;良好的社区服务与接纳环境可有效推进融入进程,凸显融入的社区依赖性;流入地和流出地以及流动人口和本地市民的联接影响流动人口的融入进程,凸显融入的互动性。推进融入既需要个人的努力,更需要消除歧视、排斥的制度障碍,以营造良好的制度环境和社区氛围。 . 通过对2013年流动人口社会融合个人数据和社区数据的分析,得出以下结论:以经济整合、社会适应、文化习得和心理认同四个维度测量,发现流动人口的总体社会融入水平一般,且各维度的融入状况差别较大:制度约束和结构排斥使得经济和社会方面的融入进程严重滞后于文化和心理方面的融入,凸显融入的差异性;乡—城流动人口的融入水平不如城—城流动人口的融入水平,表现出融入的分层性;良好的社区服务与接纳环境可有效推进融入进程,凸显融入的社区依赖性;流入地和流出地以及流动人口和本地市民的联接影响流动人口的融入进程,凸显融入的互动性。推进融入既需要个人的努力,更需要消除歧视、排斥的制度障碍,以营造良好的制度环境和社区氛围。 |

| [7] | . 基于上海市城中村的实地调查数据,采用因子分析法,构建了外来人 口的社会融合维度,并运用多元线性回归方法,从外来人口的个体因素和流人地因素两方面考察了对社会融合及其主因子的影响作用.分析结果表明,城中村外来人 口的社会融合由社会关系融合、经济融合、心理融合和文化融合4个维度构成.从因子得分来看,上海城中村的社会融合程度总体水平并不高;在各个维度上,从社 会关系、心理、文化到经济的融合程度依次降低.总体而言,流入地因素对于城中村外来人口社会融合的影响作用要大于个体层面因素.其中,个体层次因素对心理 融合因子的解释力度最大,而流入地因素则对经济融合因子和社会关系融合因子的解释力度都较大.研究还表明外来人口的社会融合状况与其居住社会空间紧密相 关.最后,提供了相关政策启示. . 基于上海市城中村的实地调查数据,采用因子分析法,构建了外来人 口的社会融合维度,并运用多元线性回归方法,从外来人口的个体因素和流人地因素两方面考察了对社会融合及其主因子的影响作用.分析结果表明,城中村外来人 口的社会融合由社会关系融合、经济融合、心理融合和文化融合4个维度构成.从因子得分来看,上海城中村的社会融合程度总体水平并不高;在各个维度上,从社 会关系、心理、文化到经济的融合程度依次降低.总体而言,流入地因素对于城中村外来人口社会融合的影响作用要大于个体层面因素.其中,个体层次因素对心理 融合因子的解释力度最大,而流入地因素则对经济融合因子和社会关系融合因子的解释力度都较大.研究还表明外来人口的社会融合状况与其居住社会空间紧密相 关.最后,提供了相关政策启示. |

| [8] | . 基于2012年全国流动人口动态监测调查数据和相关统计年鉴数据,对中国地级以上城市流动人口的户籍迁移意愿、空间格局及影响因素进行了系统分析。研究发现,中国城市流动人口户籍迁移意愿的整体水平并不高;等级高、规模大的城市流动人口的户籍迁移意愿高,而等级低、规模小的城市流动人口的户籍迁移意愿低;沿海城市群流动人口的户籍迁移意愿高,其他城市流动人口的户籍迁移意愿低,但内陆部分省会城市和交通区位与资源禀赋较好的中小城市也已经形成了一批流动人口的户籍迁移意愿高值区。中国城市流动人口户籍迁移意愿的空间分布特征受到流入城市和流动人口自身双重力量的影响,流入城市因素的正向影响作用大于流动人口自身因素。其中,流入城市的社会、经济发展水平和流动人口在流入城市的社会融合程度是核心要素,对城市流动人口户籍迁移意愿的提升具有正向的促进作用,而流动人口过于集中在次级劳动力市场的就业特征和较高的家庭财富与收入对户籍迁移意愿的提升却具有显著的抑制作用。最后,提出了相关政策启示。 . 基于2012年全国流动人口动态监测调查数据和相关统计年鉴数据,对中国地级以上城市流动人口的户籍迁移意愿、空间格局及影响因素进行了系统分析。研究发现,中国城市流动人口户籍迁移意愿的整体水平并不高;等级高、规模大的城市流动人口的户籍迁移意愿高,而等级低、规模小的城市流动人口的户籍迁移意愿低;沿海城市群流动人口的户籍迁移意愿高,其他城市流动人口的户籍迁移意愿低,但内陆部分省会城市和交通区位与资源禀赋较好的中小城市也已经形成了一批流动人口的户籍迁移意愿高值区。中国城市流动人口户籍迁移意愿的空间分布特征受到流入城市和流动人口自身双重力量的影响,流入城市因素的正向影响作用大于流动人口自身因素。其中,流入城市的社会、经济发展水平和流动人口在流入城市的社会融合程度是核心要素,对城市流动人口户籍迁移意愿的提升具有正向的促进作用,而流动人口过于集中在次级劳动力市场的就业特征和较高的家庭财富与收入对户籍迁移意愿的提升却具有显著的抑制作用。最后,提出了相关政策启示。 |

| [9] | . 本文基于2010—2014年中国286个城市公共服务支出数据,采用空间面板模型,就人口流动规模、财政自主权等关键因素,对各城市公共服务支出的影响进行了识别和相应政策讨论。结果表明:(1)流动人口规模越大越会显著降低人均普通教育经费支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出,地区层面的影响呈现出明显的异质性。(2)财政自主性的提高并非会促进人均公共服务支出水平的增加,对超大城市、特大城市、大城市的影响主要是通过提升公共服务支出的使用效率来实现,而中小城市公共服务建设主要依靠转移支付,地方政府更偏好于基础设施等“硬公共品”的支出。 . 本文基于2010—2014年中国286个城市公共服务支出数据,采用空间面板模型,就人口流动规模、财政自主权等关键因素,对各城市公共服务支出的影响进行了识别和相应政策讨论。结果表明:(1)流动人口规模越大越会显著降低人均普通教育经费支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出,地区层面的影响呈现出明显的异质性。(2)财政自主性的提高并非会促进人均公共服务支出水平的增加,对超大城市、特大城市、大城市的影响主要是通过提升公共服务支出的使用效率来实现,而中小城市公共服务建设主要依靠转移支付,地方政府更偏好于基础设施等“硬公共品”的支出。 |

| [10] | . . |

| [11] | . . |

| [12] | . <p>基于广州、东莞、沈阳、成都、杭州、郑州市所获问卷数据,采用描述性统计和Logistic 回归模型,探讨中国城市新移民的定居意愿及其影响因素。研究表明,城市新移民总体上呈现较强的定居意愿,其中投资型新移民的定居意愿最强,智力型新移民次之,劳力型新移民最弱。影响新移民定居意愿的主要因素包括户籍因素、社会网络、社会认同、生活满意度和地域差异。与本地人交往和社会认同是影响智力型新移民定居意愿的决定性因素;职业、产权、本地社会资本、社会认同和地域差异是影响劳力型新移民定居意愿的主要因素;就投资型新移民而言,影响其定居意愿的主要因素为人力资本、本地社会资本、户籍状况及其所在的城市。地方政府应根据新移民所属的类型,有针对性地制定社会与空间政策,为新移民提供更为多元化的城市融合路径。</p> . <p>基于广州、东莞、沈阳、成都、杭州、郑州市所获问卷数据,采用描述性统计和Logistic 回归模型,探讨中国城市新移民的定居意愿及其影响因素。研究表明,城市新移民总体上呈现较强的定居意愿,其中投资型新移民的定居意愿最强,智力型新移民次之,劳力型新移民最弱。影响新移民定居意愿的主要因素包括户籍因素、社会网络、社会认同、生活满意度和地域差异。与本地人交往和社会认同是影响智力型新移民定居意愿的决定性因素;职业、产权、本地社会资本、社会认同和地域差异是影响劳力型新移民定居意愿的主要因素;就投资型新移民而言,影响其定居意愿的主要因素为人力资本、本地社会资本、户籍状况及其所在的城市。地方政府应根据新移民所属的类型,有针对性地制定社会与空间政策,为新移民提供更为多元化的城市融合路径。</p> |

| [13] | . 文章基于国家卫生和计划生育委员会2013年农民工城市融合状况专项调查数据,使用工具变量法的IVProbit模型分析农民工城镇户籍转换意愿的影响因素。结果发现:人力资本存量、工资收入、打工地养老保险显著提高了农民工的城镇户籍转换意愿;签订工作合同、家乡医疗保险降低了农民工的城镇户籍转换意愿;城市规模越大,农民工的城镇户籍转换意愿越强。基于以上发现,文章建议加强农民工的职业培训、提高农民工的收入水平、增强劳动合同的公平性、完善农民工在打工城市的社会保障待遇,提高中小城市的吸引力,以推动农民工市民化和提高城镇化的质量。 . 文章基于国家卫生和计划生育委员会2013年农民工城市融合状况专项调查数据,使用工具变量法的IVProbit模型分析农民工城镇户籍转换意愿的影响因素。结果发现:人力资本存量、工资收入、打工地养老保险显著提高了农民工的城镇户籍转换意愿;签订工作合同、家乡医疗保险降低了农民工的城镇户籍转换意愿;城市规模越大,农民工的城镇户籍转换意愿越强。基于以上发现,文章建议加强农民工的职业培训、提高农民工的收入水平、增强劳动合同的公平性、完善农民工在打工城市的社会保障待遇,提高中小城市的吸引力,以推动农民工市民化和提高城镇化的质量。 |

| [14] | . 解决中国城镇规模结构不合理的关键在于引导农业转移人口的迁移;其中,不可忽视的是农业转移人口的迁移意愿,尤其是持久性迁移意愿。文章以房租收入比作为农业转移人口家庭住房支付能力的衡量指标,实证分析住房支付能力对农业转移人口持久性迁移意愿的影响。结果发现,房租收入比对农业转移人口持久性迁移意愿的影响显著,而且存在拐点。在拐点之前房租收入比与农业转移人口持久性迁移意愿呈正相关关系,在拐点之后二者呈负相关关系。在拐点之前,相对于农业转移人口的收入,住房租赁价格尚在可承受的范围内,房租收入比对迁移意愿并不显现出负向影响,从而解释了为什么大量农业转移人口倾向于选择住房价格较高的大城市,而不是住房价格较低的中小城市或小城镇。 . 解决中国城镇规模结构不合理的关键在于引导农业转移人口的迁移;其中,不可忽视的是农业转移人口的迁移意愿,尤其是持久性迁移意愿。文章以房租收入比作为农业转移人口家庭住房支付能力的衡量指标,实证分析住房支付能力对农业转移人口持久性迁移意愿的影响。结果发现,房租收入比对农业转移人口持久性迁移意愿的影响显著,而且存在拐点。在拐点之前房租收入比与农业转移人口持久性迁移意愿呈正相关关系,在拐点之后二者呈负相关关系。在拐点之前,相对于农业转移人口的收入,住房租赁价格尚在可承受的范围内,房租收入比对迁移意愿并不显现出负向影响,从而解释了为什么大量农业转移人口倾向于选择住房价格较高的大城市,而不是住房价格较低的中小城市或小城镇。 |

| [15] | . 文章根据2015年中国流动人口动态监测调查数据,运用二元Logistic模型对流动人口在城市的长期居留意愿进行分析,发现个体特征、人力资本特征、经济特征共同影响流动人口在城市的长期居留意愿,并使得这一群体内部出现了分化的新特征。研究表明:教育程度的提高在普遍增强个体留城意愿的同时,以大学专科学历为界限,高学历者呈现出更加强烈的居留意愿。收入水平的增加显著影响了整个群体的居留意愿,以6000元收入水平为分界点,表现为高收入流动人口的城市居留意愿远大于中低收入者。在追加了住房支出变量后,发现伴随着住房支出的增加提高了流动人口的城市居留意愿,但同时又对高收入流动人口的长期居留意愿表现出抑制作用。 . 文章根据2015年中国流动人口动态监测调查数据,运用二元Logistic模型对流动人口在城市的长期居留意愿进行分析,发现个体特征、人力资本特征、经济特征共同影响流动人口在城市的长期居留意愿,并使得这一群体内部出现了分化的新特征。研究表明:教育程度的提高在普遍增强个体留城意愿的同时,以大学专科学历为界限,高学历者呈现出更加强烈的居留意愿。收入水平的增加显著影响了整个群体的居留意愿,以6000元收入水平为分界点,表现为高收入流动人口的城市居留意愿远大于中低收入者。在追加了住房支出变量后,发现伴随着住房支出的增加提高了流动人口的城市居留意愿,但同时又对高收入流动人口的长期居留意愿表现出抑制作用。 |

| [16] | . <p>|本文以2007年7省区的调查数据为基础,对农民工的城市定居意愿及其因素进行实证分析。研究发现,农民工既表现出对城市定居的向往,又呈现出一种矛盾和模糊性的心理状态。相对于人力资本而言,家庭因素、社会支持因素对农民工城市定居意愿的影响更加明显。农民工的定居决策主要受市场性、文化心理性和制度性三类因素的影响,其中,市场性因素正在成为显在的主因,制度性因素的作用已经有所下降,但市场因素的根源仍然来自于制度性因素。</p> . <p>|本文以2007年7省区的调查数据为基础,对农民工的城市定居意愿及其因素进行实证分析。研究发现,农民工既表现出对城市定居的向往,又呈现出一种矛盾和模糊性的心理状态。相对于人力资本而言,家庭因素、社会支持因素对农民工城市定居意愿的影响更加明显。农民工的定居决策主要受市场性、文化心理性和制度性三类因素的影响,其中,市场性因素正在成为显在的主因,制度性因素的作用已经有所下降,但市场因素的根源仍然来自于制度性因素。</p> |

| [17] | . 文章利用2009年十二个城市流动人口的问卷调查数据,使用结构方程模型对农民工城市定居意愿的影响因素进行了分析。模型结果表明,城市归属感在农民工城市定居决策中具有重要作用,各因素直接或通过城市归属感间接影响其定居意愿。受教育时间越长、未婚、工作需要技能以及配偶或恋人在同城的农民工更愿意在城市定居。参与正式住房市场、与本地人的互动、掌握方言的熟练程度不仅直接对城市定居意愿产生正向影响,而且积极影响归属感从而间接提升其定居意愿。农民工社会网络对定居意愿的直接负面效应大于其通过归属感带来的间接正面效应。受歧视经历和性别也通过影响归属感间接影响城市定居意愿。模型结果表明进一步区分"直接效应"和"间接效应"的重要意义。 . 文章利用2009年十二个城市流动人口的问卷调查数据,使用结构方程模型对农民工城市定居意愿的影响因素进行了分析。模型结果表明,城市归属感在农民工城市定居决策中具有重要作用,各因素直接或通过城市归属感间接影响其定居意愿。受教育时间越长、未婚、工作需要技能以及配偶或恋人在同城的农民工更愿意在城市定居。参与正式住房市场、与本地人的互动、掌握方言的熟练程度不仅直接对城市定居意愿产生正向影响,而且积极影响归属感从而间接提升其定居意愿。农民工社会网络对定居意愿的直接负面效应大于其通过归属感带来的间接正面效应。受歧视经历和性别也通过影响归属感间接影响城市定居意愿。模型结果表明进一步区分"直接效应"和"间接效应"的重要意义。 |

| [18] | . 利用国家人口计生委在广东、浙江、江苏和上海的微观调查数据,本文在理论分析的基础上考察了外来人口幸福感和社会融合状况对其城市落户意愿的影响。研究发现,在控制了受访者年龄、性别、在本地居留时间、婚姻、收入等因素情况下,幸福感和社会融合对于提高流动人口在流入地落户意愿具有显著的促进作用。分行业、职业和收入水平考察,发现好行业、高端职业和高收入的外来人口幸福感提升和社会融合程度的增加对落户意愿的影响要大于差行业、低端职业和低收入的外来人口。在此基础上,本文提出了从提升外来人口幸福感入手增强外来人口户籍迁入城市意愿、促进外来人口在城市稳定下来并进而解决我国城市化问题的新思路。 . 利用国家人口计生委在广东、浙江、江苏和上海的微观调查数据,本文在理论分析的基础上考察了外来人口幸福感和社会融合状况对其城市落户意愿的影响。研究发现,在控制了受访者年龄、性别、在本地居留时间、婚姻、收入等因素情况下,幸福感和社会融合对于提高流动人口在流入地落户意愿具有显著的促进作用。分行业、职业和收入水平考察,发现好行业、高端职业和高收入的外来人口幸福感提升和社会融合程度的增加对落户意愿的影响要大于差行业、低端职业和低收入的外来人口。在此基础上,本文提出了从提升外来人口幸福感入手增强外来人口户籍迁入城市意愿、促进外来人口在城市稳定下来并进而解决我国城市化问题的新思路。 |

| [19] | . 通过对北京、上海、广州三个城市流动人口数据进行分析,运用多水平模型,在城市、区县、个体三个层级对离城意愿进行研究。结果表明:城市间的差异并不明显,发挥影响的主要在县(市、区)级,主体功能区对流动人口的离城意愿没有明显的作用,对居住环境或条件的不满不会导致流动人口离开所在的城市,与老家相比“当前是否更具有幸福感”对流动人口未来是否留在本地发挥着重要作用,最近两年来本市的流动人口对未来离城的看法并不稳定。 . 通过对北京、上海、广州三个城市流动人口数据进行分析,运用多水平模型,在城市、区县、个体三个层级对离城意愿进行研究。结果表明:城市间的差异并不明显,发挥影响的主要在县(市、区)级,主体功能区对流动人口的离城意愿没有明显的作用,对居住环境或条件的不满不会导致流动人口离开所在的城市,与老家相比“当前是否更具有幸福感”对流动人口未来是否留在本地发挥着重要作用,最近两年来本市的流动人口对未来离城的看法并不稳定。 |

| [20] | . 文章以流动人口个体的成本收益为切入点,在理论分析基础上采用二元Logit模型分析个体成本收益对流动人口流入地选择的影响,试图回答为什么流动人口如此青睐超大城市作为迁入地。研究结果表明在流入地的净收入对流动人口流入地的选择具有显著影响;另外,与实际收入囊中的现金收入相比,不同流入地的工资水平,即收入的预期对其选择流入地的影响更大,这说明不同地区巨大的工资收入差距是流动人口向北上广这样的超大城市集聚的重要原因。流动人口个体在北上广较高的支出并没有抑制其流入,说明政府与其通过提高生活成本抑制其流入,不如通过带动周边地区发展,吸引更多企业进入,创造更多就业岗位,完善公共服务,从而引导流动人口流入地的选择。 . 文章以流动人口个体的成本收益为切入点,在理论分析基础上采用二元Logit模型分析个体成本收益对流动人口流入地选择的影响,试图回答为什么流动人口如此青睐超大城市作为迁入地。研究结果表明在流入地的净收入对流动人口流入地的选择具有显著影响;另外,与实际收入囊中的现金收入相比,不同流入地的工资水平,即收入的预期对其选择流入地的影响更大,这说明不同地区巨大的工资收入差距是流动人口向北上广这样的超大城市集聚的重要原因。流动人口个体在北上广较高的支出并没有抑制其流入,说明政府与其通过提高生活成本抑制其流入,不如通过带动周边地区发展,吸引更多企业进入,创造更多就业岗位,完善公共服务,从而引导流动人口流入地的选择。 |

| [21] | . 构建指标体系测度我国286个城市2002年-2012年的地区公共服务差异度和城乡公共服务均等化水平;分析公共服务均等化及民生财政支出影响城市化发展的机理;构建动态空间自回归及空间杜宾模型,实证地区公共服务差异、城乡公共服务均等化及民生财政支出对城市化的影响。研究表明:地区公共服务差异是促进人口异地城市化的显著因素;城乡公共服务均等化能有效促进本地城市化发展;民生财政支出通过作用于公共服务加强或抑制上述效应;地区经济发展水平也是影响城市化的重要因素。 . 构建指标体系测度我国286个城市2002年-2012年的地区公共服务差异度和城乡公共服务均等化水平;分析公共服务均等化及民生财政支出影响城市化发展的机理;构建动态空间自回归及空间杜宾模型,实证地区公共服务差异、城乡公共服务均等化及民生财政支出对城市化的影响。研究表明:地区公共服务差异是促进人口异地城市化的显著因素;城乡公共服务均等化能有效促进本地城市化发展;民生财政支出通过作用于公共服务加强或抑制上述效应;地区经济发展水平也是影响城市化的重要因素。 |

| [22] | . 文章以公民权理论中的公民资格概念为基础,将城市的公共服务按照权利主体和内容分为工业公民资格公共服务和社会公民资格公共服务,并以此来考察不同规模的城市之间两种公共服务的供给差异及其对人口流动的影响。文章通过对全国流动人口监测数据观察发现,城市提供的两种公共服务均对流动人口具有吸引力,获得了公共服务的流动人口更容易稳定;城市规模越大,流动人口获得工业公民资格公共服务的可能性越大,而获得社会公民资格公共服务的可能性越小,反之亦然。文章建议,在推进中国公共服务均等化的进程中,应加快中小城市的劳动力市场制度建设,在超大、特大城市推动普惠的公共服务,以促进人口的合理流动和城市化的均衡发展。 . 文章以公民权理论中的公民资格概念为基础,将城市的公共服务按照权利主体和内容分为工业公民资格公共服务和社会公民资格公共服务,并以此来考察不同规模的城市之间两种公共服务的供给差异及其对人口流动的影响。文章通过对全国流动人口监测数据观察发现,城市提供的两种公共服务均对流动人口具有吸引力,获得了公共服务的流动人口更容易稳定;城市规模越大,流动人口获得工业公民资格公共服务的可能性越大,而获得社会公民资格公共服务的可能性越小,反之亦然。文章建议,在推进中国公共服务均等化的进程中,应加快中小城市的劳动力市场制度建设,在超大、特大城市推动普惠的公共服务,以促进人口的合理流动和城市化的均衡发展。 |

| [23] | . "新型城镇化,其核心是人的城镇化",在区域经济发展与城镇化建设中何以留住人?本文利用logit回归分析模型,基于全国七城市调查数据,实证检验了住房公积金制度在流动人口城市定居过程中的政策效应.研究结果表明,住房公积金制度对流动人口的城市定居意愿与城市购房都有显著的促进作用,且能够强化定居意愿对城市购房的正向影响,但其作用效果存在人群差异和地区差异.对农民工而言,在东、 中、 西部三类城市中,住房公积金制度均提高了其城市定居意愿,但对其城市购房无促进作用,参与公积金制度提高了农民工在城市定居的心理预期,但无助于其定居能力.对城镇户籍流动人口而言,住房公积金制度对定居意愿的促进作用只存在于东部城市,而在东、 中部城市中,住房公积金能够提高其购房打算.一个理想化的政策效果是,住房公积金制度既能直接促进流动人口的城市定居行为,又能通过提高其定居意愿进而间接作用于定居行为,文章结果显示,这种理想化的政策效果只在东部城市对城镇户籍流动人口有效. . "新型城镇化,其核心是人的城镇化",在区域经济发展与城镇化建设中何以留住人?本文利用logit回归分析模型,基于全国七城市调查数据,实证检验了住房公积金制度在流动人口城市定居过程中的政策效应.研究结果表明,住房公积金制度对流动人口的城市定居意愿与城市购房都有显著的促进作用,且能够强化定居意愿对城市购房的正向影响,但其作用效果存在人群差异和地区差异.对农民工而言,在东、 中、 西部三类城市中,住房公积金制度均提高了其城市定居意愿,但对其城市购房无促进作用,参与公积金制度提高了农民工在城市定居的心理预期,但无助于其定居能力.对城镇户籍流动人口而言,住房公积金制度对定居意愿的促进作用只存在于东部城市,而在东、 中部城市中,住房公积金能够提高其购房打算.一个理想化的政策效果是,住房公积金制度既能直接促进流动人口的城市定居行为,又能通过提高其定居意愿进而间接作用于定居行为,文章结果显示,这种理想化的政策效果只在东部城市对城镇户籍流动人口有效. |

| [24] | . 本文基于国家卫生计生委流动人口动态监测8城市融合数据,利用二分类Logistic回归模型考察劳动权益对农民工市民化意愿的影响。结果表明,农民工劳动权益在一定程度上受到损害;接受技能培训、在流入地参加城镇职工医疗保险能显著提高农民工市民化意愿;超时劳动则显著降低农民工市民化意愿。政府应提升农民工维权意识,加大对用人单位监管力度;提升农民工受教育水平,提高农民工参加职业技能培训的积极性;建立和完善针对农民工的社会保险制度;加快户籍制度改革,降低农民工市民化门槛,以提高农民工市民化意愿,推进农民工市民化进程。 . 本文基于国家卫生计生委流动人口动态监测8城市融合数据,利用二分类Logistic回归模型考察劳动权益对农民工市民化意愿的影响。结果表明,农民工劳动权益在一定程度上受到损害;接受技能培训、在流入地参加城镇职工医疗保险能显著提高农民工市民化意愿;超时劳动则显著降低农民工市民化意愿。政府应提升农民工维权意识,加大对用人单位监管力度;提升农民工受教育水平,提高农民工参加职业技能培训的积极性;建立和完善针对农民工的社会保险制度;加快户籍制度改革,降低农民工市民化门槛,以提高农民工市民化意愿,推进农民工市民化进程。 |

| [25] | . China has witnessed unprecedented urbanization over the past decades. The rapid expansion of urban population has been dominated by the floating population from rural areas, of which the spatiotemporal patterns, driving forces, and multidimensional effects have been scrutinized and evaluated by voluminous empirical studies. However, the urban and economic development mode has been reshaped by the globalization and marketization processes and the socioeconomic space has been restructured as a consequence. How has the spatial pattern of floating population evolved against these backdrops? How has the evolution been driven by the interaction of state and market forces? What have been the contribution of population mobility to the urbanization of origin and destination regions and the evolution of China's urban system? The latest national censuses conducted in 2000 and 2010 offer the opportunity to systematically answer these questions. Analysis based on the county-level data comes to conclusions as follows. (1) The spatial pattern of floating population remained stable over the first decade of the 21st century. Three coastal mega-city regions, namely the Yangtze River Delta, the Pearl River Delta, and the Beijing-Tianjin-Hebei Region, were major concentration areas. As the emergence and rapid development of other coastal mega-city regions, the coastal concentration area of floating population tended to geographically united as a whole, whereas the spatial distribution within each region variegated significantly. (2) Floating population gradually moved into provincial capitals and other big cities in interior regions and its distribution center of gravity moved northward around 110 km during the study period. (3) Compared with extensively investigated inter-provincial migrants, intra-provincial migrants had higher intention and ability to permanently live in cities they worked in and thus might become the main force of China's urbanization in the coming decades. (4) The spatial pattern of floating population was shaped jointly by the state and market forces in transitional China. While the impacts of state forces have been surpassed by market forces in the country as a whole, they are still important in shaping the development space of central and western China. (5) The massive mobility of population contributed a large proportion to the increase of urbanization levels of both origin and destination regions and reshaped China's urban system in terms of its hierarchical organization and spatial structure. . China has witnessed unprecedented urbanization over the past decades. The rapid expansion of urban population has been dominated by the floating population from rural areas, of which the spatiotemporal patterns, driving forces, and multidimensional effects have been scrutinized and evaluated by voluminous empirical studies. However, the urban and economic development mode has been reshaped by the globalization and marketization processes and the socioeconomic space has been restructured as a consequence. How has the spatial pattern of floating population evolved against these backdrops? How has the evolution been driven by the interaction of state and market forces? What have been the contribution of population mobility to the urbanization of origin and destination regions and the evolution of China's urban system? The latest national censuses conducted in 2000 and 2010 offer the opportunity to systematically answer these questions. Analysis based on the county-level data comes to conclusions as follows. (1) The spatial pattern of floating population remained stable over the first decade of the 21st century. Three coastal mega-city regions, namely the Yangtze River Delta, the Pearl River Delta, and the Beijing-Tianjin-Hebei Region, were major concentration areas. As the emergence and rapid development of other coastal mega-city regions, the coastal concentration area of floating population tended to geographically united as a whole, whereas the spatial distribution within each region variegated significantly. (2) Floating population gradually moved into provincial capitals and other big cities in interior regions and its distribution center of gravity moved northward around 110 km during the study period. (3) Compared with extensively investigated inter-provincial migrants, intra-provincial migrants had higher intention and ability to permanently live in cities they worked in and thus might become the main force of China's urbanization in the coming decades. (4) The spatial pattern of floating population was shaped jointly by the state and market forces in transitional China. While the impacts of state forces have been surpassed by market forces in the country as a whole, they are still important in shaping the development space of central and western China. (5) The massive mobility of population contributed a large proportion to the increase of urbanization levels of both origin and destination regions and reshaped China's urban system in terms of its hierarchical organization and spatial structure. |

| [26] | . 对流动人口居留意愿可能产生的影响效应进行分析,发现从未来的人口流动的趋势来看,大部分的流动人口将在大城市和特大城市(包括超大城市)居留。一代流动人口的返乡意愿相对更强,会加重农村的养老负担,新生代流动人口在城市长期居留的意愿更强,将为大城市和特大城市(包括超大城市)带来巨大的人口压力。应用倾向值分析方法对外来人口调控政策进行评价,发现城市的外来人口调控政策对流动人口居留意愿的影响作用比较有限。分析其原因,发现城市人口的不断增长顺应了城市化和产业集聚的规律,流动者个体选择与城市需求之间的矛盾导致城市的人口压力不断增加,一些现行的人口调控政策措施有待完善,上述问题使大城市的人口疏解政策效果有限。 . 对流动人口居留意愿可能产生的影响效应进行分析,发现从未来的人口流动的趋势来看,大部分的流动人口将在大城市和特大城市(包括超大城市)居留。一代流动人口的返乡意愿相对更强,会加重农村的养老负担,新生代流动人口在城市长期居留的意愿更强,将为大城市和特大城市(包括超大城市)带来巨大的人口压力。应用倾向值分析方法对外来人口调控政策进行评价,发现城市的外来人口调控政策对流动人口居留意愿的影响作用比较有限。分析其原因,发现城市人口的不断增长顺应了城市化和产业集聚的规律,流动者个体选择与城市需求之间的矛盾导致城市的人口压力不断增加,一些现行的人口调控政策措施有待完善,上述问题使大城市的人口疏解政策效果有限。 |

| [27] | . 以往研究关注到流动人口的家庭化趋势,但并未论及不同类型城市之间家庭化趋势的差异,家庭化趋势对城镇化政策的参考意义更是缺乏讨论。通过对2014年南京大学农民工抽样调查数据的分析,研究发现,总体而言,城市规模越大,农民工的家庭同住趋势越弱,但大城市与中等城市的差异并不大。同样值得重视的是,农民工的年龄越小,家庭同住趋势越强。无论是从当前大城市农民工的家庭同住趋势看,还是从年轻农民工代表的长远发展趋势看,当前政府严格控制大城市农民工市民化进程的做法,都亟待调整。进一步的数据分析还表明,当前农民工市民化的主要诉求并非落户,而是以子女教育为核心内容的城市公共服务;应优先解决大城市农民工的子女教育问题,同时尽快建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制。 . 以往研究关注到流动人口的家庭化趋势,但并未论及不同类型城市之间家庭化趋势的差异,家庭化趋势对城镇化政策的参考意义更是缺乏讨论。通过对2014年南京大学农民工抽样调查数据的分析,研究发现,总体而言,城市规模越大,农民工的家庭同住趋势越弱,但大城市与中等城市的差异并不大。同样值得重视的是,农民工的年龄越小,家庭同住趋势越强。无论是从当前大城市农民工的家庭同住趋势看,还是从年轻农民工代表的长远发展趋势看,当前政府严格控制大城市农民工市民化进程的做法,都亟待调整。进一步的数据分析还表明,当前农民工市民化的主要诉求并非落户,而是以子女教育为核心内容的城市公共服务;应优先解决大城市农民工的子女教育问题,同时尽快建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制。 |

| [28] | . 文章利用中国2006-2014年城市面板数据和动态面板模型的系统GMM估计方法,基于全国、区域和城市规模层面考察城市公共服务质量对人口流动的影响。研究结果表明,城市公共服务质量有利于促进人口向城市流动,东部地区城市表现尤为突出,且影响效应与城市规模呈明显的正相关;从公共服务质量类型来看,医疗服务质量的总体贡献程度最大;东部地区城市的医疗服务质量、中部地区城市的环境服务质量和西部地区城市的文化服务质量均对人口流动有显著的促进作用;200万及以下人口城市公共服务质量对外来流动人口影响不显著,而200万以上人口城市依靠优良的医疗服务质量能够有效地吸引外来流动人口。 . 文章利用中国2006-2014年城市面板数据和动态面板模型的系统GMM估计方法,基于全国、区域和城市规模层面考察城市公共服务质量对人口流动的影响。研究结果表明,城市公共服务质量有利于促进人口向城市流动,东部地区城市表现尤为突出,且影响效应与城市规模呈明显的正相关;从公共服务质量类型来看,医疗服务质量的总体贡献程度最大;东部地区城市的医疗服务质量、中部地区城市的环境服务质量和西部地区城市的文化服务质量均对人口流动有显著的促进作用;200万及以下人口城市公共服务质量对外来流动人口影响不显著,而200万以上人口城市依靠优良的医疗服务质量能够有效地吸引外来流动人口。 |

| [29] | . |

| [30] | . <p>基于CGSS2006调查数据,运用多层线性模型分析方法,揭示了市场化改革对住房不平等程度,以及住房资源分配机制的影响作用。研究表明,在地区层面,地区市场化的推进虽然有效提高居民的住房水平,但在一定时期内也拉大住房资源分配的贫富差距,地区市场化水平与住房不平等程度之间存在倒“U”型曲线关系;在个体层面,体制内外职工的住房差异已不显著,但政治精英在住房资源的占有上更具优势。</p> . <p>基于CGSS2006调查数据,运用多层线性模型分析方法,揭示了市场化改革对住房不平等程度,以及住房资源分配机制的影响作用。研究表明,在地区层面,地区市场化的推进虽然有效提高居民的住房水平,但在一定时期内也拉大住房资源分配的贫富差距,地区市场化水平与住房不平等程度之间存在倒“U”型曲线关系;在个体层面,体制内外职工的住房差异已不显著,但政治精英在住房资源的占有上更具优势。</p> |

| [31] | Abstract The reform of China's socialist residential registration system ( hukou ) led to a shift in the residential preferences of rural090009urban migrants, whereby the meaning of 090004home090005 has also been changing. Data from a 2009 survey conducted in Suzhou City in Jiangsu Province highlight some emerging strategies for residential choice. Compared with 090004first-generation090005 migrants who grew up under socialism and migrated before the hukou reform, members of the 090004new generation090005 born after 1980 attach less value to hukou benefits. Instead, their choice of a future place of residence appears to be related to the institutional reforms that are gradually separating social welfare provisions from the hukou system. As the draw of a local hukou declines, the strategies of a migrant's family to leverage their financial resources are found to play a bigger role in one's aspirations to establish a home in Suzhou. Copyright 0008 2016 John Wiley & Sons, Ltd. |

| [32] | . 城镇化和农民工市民化是中国经济增长的重要动力。本文定量考察了城市间生产率和城乡劳动力宜居度的差异,研究了城市规模对城市发展政策效应的影响。结果表明:城镇化提升了实际GDP和城乡劳动力实际工资,且影响弹性与政策调整城市的规模正相关;城镇化和农民工市民化发生在人口100万—300万的城市时,农村劳动力福利的变动弹性最高;农民工市民化发生在人口300万以下的城市时,实际GDP和城乡劳动力实际工资下降,且城市劳动力的福利降低。 . 城镇化和农民工市民化是中国经济增长的重要动力。本文定量考察了城市间生产率和城乡劳动力宜居度的差异,研究了城市规模对城市发展政策效应的影响。结果表明:城镇化提升了实际GDP和城乡劳动力实际工资,且影响弹性与政策调整城市的规模正相关;城镇化和农民工市民化发生在人口100万—300万的城市时,农村劳动力福利的变动弹性最高;农民工市民化发生在人口300万以下的城市时,实际GDP和城乡劳动力实际工资下降,且城市劳动力的福利降低。 |

| [33] | . 以长三角地区流动人口样本为研究对象,考察了户籍因素、个体特征、职业特征、家庭因素、流动特征和城市异质性对流动人口获取城市公共服务的影响效应,并进一步分析了城市公共服务获取特征对流动人口居留意愿的影响,结果发现:相对于城镇户籍流动人口,农村户籍流动人口更难以获取城市公共服务,而且在城市的长期居留意愿更低,但对已经获得城市公共服务的流动人口而言,不同户籍流动人口的长期居留意愿无显著差异,另外,人力资本素质较高、家庭负担较小或大型城市的流动人口更容易获取城市公共服务且留城意愿较强,在户籍约束下,实现流动人口城市公共服务“从无到有”再“从有到优”的转变,是当前促进流动人口社会融入和加快城镇化进程的有效途径. . 以长三角地区流动人口样本为研究对象,考察了户籍因素、个体特征、职业特征、家庭因素、流动特征和城市异质性对流动人口获取城市公共服务的影响效应,并进一步分析了城市公共服务获取特征对流动人口居留意愿的影响,结果发现:相对于城镇户籍流动人口,农村户籍流动人口更难以获取城市公共服务,而且在城市的长期居留意愿更低,但对已经获得城市公共服务的流动人口而言,不同户籍流动人口的长期居留意愿无显著差异,另外,人力资本素质较高、家庭负担较小或大型城市的流动人口更容易获取城市公共服务且留城意愿较强,在户籍约束下,实现流动人口城市公共服务“从无到有”再“从有到优”的转变,是当前促进流动人口社会融入和加快城镇化进程的有效途径. |

| [34] | . 文章以城市化背景下的公共服务发展为研究对象,从城市化与公共服务发展关系的角度对中国公共服务问题进行研究。结果显示,目前中国公共服务发展与城市化水平并不同步,既存在公共服务发展的缺口,也存在公共服务财政支出方面的较大缺口,这表明中国公共服务供给水平跟不上城市化发展速度。因此,要保障城市化战略的顺利实施,让发展的成果惠及更多民众,需要加大公共服务财政支出力度,进一步提升公共服务水平,尤其要对社会保障与就业等与人口因素相关的公共服务领域给予重点关注。文章还测算了未来满足城市化发展每年公共服务财政支出应增长的速度,以期为政府部门提供决策依据。、 . 文章以城市化背景下的公共服务发展为研究对象,从城市化与公共服务发展关系的角度对中国公共服务问题进行研究。结果显示,目前中国公共服务发展与城市化水平并不同步,既存在公共服务发展的缺口,也存在公共服务财政支出方面的较大缺口,这表明中国公共服务供给水平跟不上城市化发展速度。因此,要保障城市化战略的顺利实施,让发展的成果惠及更多民众,需要加大公共服务财政支出力度,进一步提升公共服务水平,尤其要对社会保障与就业等与人口因素相关的公共服务领域给予重点关注。文章还测算了未来满足城市化发展每年公共服务财政支出应增长的速度,以期为政府部门提供决策依据。、 |

| [35] | . 外来人口在城市中面临着使用城市公共资源的结构性差异,即医疗保障、社会保障和教育等核心性公共资源缺失"可获取性",但在一般性城市公共资源的使用上面,它们又受到哪些要素的影响,这构成了现代城市公共资源供给的核心问题。本文根据分层抽样的方法,选择广州市流动人口对一般性城市公共资源的使用情况作为研究对象,分析了影响流动人口对城市资源使用的非制度因素,即外来人口的人力资本与城市融入两个方面的指标对其一般性城市公共资源使用水平的影响,比较了二者的影响差别。与人力资本的影响相比较,研究发现流动人口的城市融入的各项指标与一般性城市公共资源的使用水平的相关性都很显著。这表明在未来的城市治理机制设计中,中国应该更加关注城市融入度的结构性问题,而不是单纯地注重提升人力资本的影响因素,因此,制度设计应重视政策提供的平等性,提升城市空间内各人群间的社会融合质量。 . 外来人口在城市中面临着使用城市公共资源的结构性差异,即医疗保障、社会保障和教育等核心性公共资源缺失"可获取性",但在一般性城市公共资源的使用上面,它们又受到哪些要素的影响,这构成了现代城市公共资源供给的核心问题。本文根据分层抽样的方法,选择广州市流动人口对一般性城市公共资源的使用情况作为研究对象,分析了影响流动人口对城市资源使用的非制度因素,即外来人口的人力资本与城市融入两个方面的指标对其一般性城市公共资源使用水平的影响,比较了二者的影响差别。与人力资本的影响相比较,研究发现流动人口的城市融入的各项指标与一般性城市公共资源的使用水平的相关性都很显著。这表明在未来的城市治理机制设计中,中国应该更加关注城市融入度的结构性问题,而不是单纯地注重提升人力资本的影响因素,因此,制度设计应重视政策提供的平等性,提升城市空间内各人群间的社会融合质量。 |

| [36] | //Zheng Zhenzhen, He Zhenyi, Zhang Zhanxin. //郑真真, 贺珍怡, 张展新. |

| [37] | . . |

| [38] | . 目的:了解流动人口基本公共卫生服务利用情况及影响因素,为推进基本公共卫生服务均等化提供对策和建议。方法:利用2013年全国流动人口动态监测调查数据及2013年流动人口卫生计生基本公共服务专项调查数据,对流动人口基本公共卫生服务利用及影响因素进行分析。结果:流动人口基本公共卫生服务利用总体水平较低,最近一年内接受过体检的比例为33.02%,只有23.84%的流动人口在当地建立了居民健康档案,5.15%的流动人口了解有关职业病防治的法律法规,55.00%的流动人口没有接受过职业安全与健康防护培训。0~6岁儿童免疫接种和健康管理工作开展情况较好,但存在一定比例的重复建卡和重复管理情况。"不知道"和"没有时间"是其未接受各项基本公共卫生服务的主要原因;多因素分析显示,影响流动人口基本公共卫生服务利用的因素主要有:性别、年龄、教育程度、每天工作时间、流动范围及流入时间。结论:流动人口对基本公共卫生服务利用不足,健康意识薄弱和服务可及性差是影响该群体卫生服务利用的主要原因。应该提高该人群对基本公共卫生服务的认识,并探索适宜的服务机制,促进其对基本公共卫生服务的利用。 . 目的:了解流动人口基本公共卫生服务利用情况及影响因素,为推进基本公共卫生服务均等化提供对策和建议。方法:利用2013年全国流动人口动态监测调查数据及2013年流动人口卫生计生基本公共服务专项调查数据,对流动人口基本公共卫生服务利用及影响因素进行分析。结果:流动人口基本公共卫生服务利用总体水平较低,最近一年内接受过体检的比例为33.02%,只有23.84%的流动人口在当地建立了居民健康档案,5.15%的流动人口了解有关职业病防治的法律法规,55.00%的流动人口没有接受过职业安全与健康防护培训。0~6岁儿童免疫接种和健康管理工作开展情况较好,但存在一定比例的重复建卡和重复管理情况。"不知道"和"没有时间"是其未接受各项基本公共卫生服务的主要原因;多因素分析显示,影响流动人口基本公共卫生服务利用的因素主要有:性别、年龄、教育程度、每天工作时间、流动范围及流入时间。结论:流动人口对基本公共卫生服务利用不足,健康意识薄弱和服务可及性差是影响该群体卫生服务利用的主要原因。应该提高该人群对基本公共卫生服务的认识,并探索适宜的服务机制,促进其对基本公共卫生服务的利用。 |

| [39] | |

| [40] | . 农业转移人口是否实现了市民化,是度量中国新型城镇化水平的重要标志。文章认为,农业转移人口市民化应选择"二维路径":一是通过户籍制度改革,实施差别化落户和积分制政策,让符合条件的农业转移人口落户城镇;二是推进人口管理创新,通过居住证制度,有序实现不能或不想落户的农业转移人口市民化。当前中国市民化进程正面临着外来人口的公共服务覆盖面窄、不同规模的城市公共服务供给水平差距大、转移人口就业不稳定、中小城市就业机会少等问题。为此,需要夯实城市产业基础,加强职业培训,提供稳定的就业,推进财政转移支付体制改革。 . 农业转移人口是否实现了市民化,是度量中国新型城镇化水平的重要标志。文章认为,农业转移人口市民化应选择"二维路径":一是通过户籍制度改革,实施差别化落户和积分制政策,让符合条件的农业转移人口落户城镇;二是推进人口管理创新,通过居住证制度,有序实现不能或不想落户的农业转移人口市民化。当前中国市民化进程正面临着外来人口的公共服务覆盖面窄、不同规模的城市公共服务供给水平差距大、转移人口就业不稳定、中小城市就业机会少等问题。为此,需要夯实城市产业基础,加强职业培训,提供稳定的就业,推进财政转移支付体制改革。 |

| [41] | . Interaction Effects in Multiple Regression has provided students and researchers with a readable and practical introduction to conducting analyses of interaction effects in the context of multiple regression. The new addition will expand the coverage on the analysis of three way interactions in multiple regression analysis. |