, 刘开智

, 刘开智香港浸会大学当代中国研究所,香港 999077

State rescaling of the urban development in Hong Kong after the reunification: A case study of the planning process of the Hong Kong section of the Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link

XUZhihua , LIUKaizhi

, LIUKaizhi收稿日期:2017-08-16

修回日期:2018-11-25

网络出版日期:2019-02-25

版权声明:2019《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (2056KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

20世纪70年代以来,全球化不断地重塑着资本主义的经济生产方式、政府管治模式、以及社会地理景观。国家、城市等地域组织并未因为资本的流动而失去地域性,而是策略性地与资本生产相互作用,主要体现为地域组织的尺度重组与全球地方化相互交织,因此探讨地域组织尺度重组的方式以及他们与全球化的关系是西方城市区域研究的重要议题。自20世纪50年代工业起飞开始,香港的发展与全球化和国家政治经济局势密切相关,香港被誉为“中国的全球城市”。回归后,香港与位于不同尺度上的地域组织的关系出现了新变化。首先,香港与内地确立了新的政治关系。其次,随着内地经济快速发展并进一步全球化,特别是珠三角区域内的城市快速发展与转型,香港与内地尤其是珠三角主要城市的经济关系正处于剧烈的重塑过程中。此外,香港内部的政治、社会生态发生新变化,行政主导的政治体制与社会日益强烈的民主化要求对特区政府的管治带来新的挑战。可见,在“一国两制”框架下,特区政府如何与位于不同尺度上的地域组织相互作用,进行城市发展的尺度重组,是探究回归后香港城市发展与管治的关键问题。尺度重组基于尺度的建构主义认识,即尺度不是固定的和给定的,而是社会建构的产物[1,2,3,4]。基于尺度的建构性的视角,国家、城市等各个地域组织不断地进行重组以适应资本主义全球化的进程,并将尺度重组作为策略为地域组织的发展所用[5]。在欧美国家,国家尺度重组主要体现为产业转型与危机管理的新自由主义策略。国家将权力重组到多重空间尺度,包括“向上”重组,组建跨国组织,如欧盟,北美自由贸易协定区等;“向下”重组,在一定程度上将管理权和责任下放至次国家尺度,促进城市和区域自主性发展,并引发区域与城市等地域组织的尺度重组;以及“向外”重组,通过与私人部门和市民社会合作来干预和调控经济社会发展。尺度重组的过程充满矛盾,一方面,地域组织在多个作用力下被建立和分化,并根据彼此之间的关系进行调整和重组,以在剧烈的全球和地区竞争中确立优势[5,6,7,8,9];另一方面,在地域组织与全球化资本激烈的相互作用过程中,位于特定地域尺度的群体及其社会文化机理不可避免地受到冲击,引发地方行动者的抗争[10]。地方行动者运用“尺度政治”,通过在多个尺度上建构话语和开展行动,争夺重塑空间的权力[1, 3, 11]。尺度理论为分析全球化时代地域组织发展背后的各种动力及其影响提供了新的视角。

1978年改革开放以来,中国城市区域发展发生了巨大的变化,其中“中央—地方关系博弈”“城市—区域关系演化”“地方—全球连结”等过程与现象具有显著的尺度特征。进入21世纪,****提倡借鉴尺度理论研究当代中国复杂的制度变革和空间发展过程,并指出中国背景下尺度重组显著的制度性特征[12,13,14,15,16,17],如国家运用行政区划调整,财税分成机制和空间规划等方式积极地进行尺度重组[18,19,20,21,22];地方行政单元一方面响应国家尺度重组的政策,争取获得国家的政策性优势[23,24,25];另一方面相互竞争,主要体现在“市管县”“撤县设区”“省管县”等行政区划调整政策中关于土地利益、财政收入分配和社会责任等方面的利益博弈[26,27,28,29,30,31,32,33]。中国的经验突出了政府制度与政策,特别是中央政府在尺度重组中的主导角色,而市民社会的角色则较少体现[14, 34-35]。

正如Brenner所言,全球化时代城市问题越来越多地以尺度问题的形式出现[36],作为“全球城市”的香港也不例外。尤其是香港特殊的历史背景及地理区位,将其置于世界与中国资本流动及社会网络的交汇点[37,38],香港的发展是全球、国家、区域及城市内部等多个尺度相互作用的结果。回归后,香港作为中国的一个特别行政区,在“一国两制”的方针下实行“港人治港”的管治理念,其政治经济制度及社会发展与内地以及西方民主国家有较大的差异。① 在政治体制上,香港不实行内地的人民代表大会制度或英美的“三权分立”制度,而是实施行政主导的政治体制,即以行政长官为首的行政机关在整个政权运作中处于支配性地位的一种政治体制。同时,行政机关与立法机关既互相制衡,又互相配合。这种制度设置有利于特区政府发挥行政效率,迅速下达决策,同时赋予立法会一定的制衡权力[39,40,41]。② 在政府和市场的关系上,香港实行“小政府、大市场”的经济政策,其“积极不干预政策”是香港发展的基石。内地则实行社会主义市场经济体制,在政府宏观调控下,市场在资源配置中起基础性作用。英美国家政府在新自由主义思潮下,并非实施表面所见的“去权”,而是策略性地与资本“共谋”,形成“企业家政府”的形式。回归后,面对世界和内地的急速发展,特区政府开始采取更加主动的姿态,引导产业发展和经济转型[42],呈现“新干预主义”[43]及“企业家城市”[44]等特征。③ 回归后,香港市民社会逐步成长,市民积极参与城市规划、社区发展、旧区重建等公共政策的制定过程,市民可通过地区性的咨询组织(包括区议会和乡事委员会)及立法会等平台参与并影响政策制定。近年来,香港市民也常用集会、游行、示威等方式表达意见[45],对特区政府的决策施加压力[46,47]。

香港作为全球顶级的世界城市,且具有上述的制度特殊性,对其进行研究响应了西方学界关于开展特定地理历史背景下尺度重组机制研究的呼吁[48,49,50],有助于丰富尺度重组的理论内涵。同时,对香港进行深入研究,也有助于国家客观地了解香港,为制定合理的相关政策提供科学依据。此外,当前内地市民社会在国家和城市尺度重组的过程中扮演的角色有限,相关的研究也较少。香港相对发达的市民社会可为研究其如何参与并影响城市的尺度重组提供案例,为内地政府应对逐渐萌芽的市民社会提供经验与借鉴。

2 研究框架与案例分析

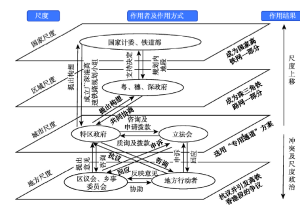

本文以广深港高速铁路(简称高铁)香港段的规划过程为例,考察该项目从构想、方案设计、到公众咨询及申请拨款的全过程,分析特区政府如何策略性地重组香港与位于其他尺度上的地域组织之间的关系,通过提升高铁香港段的定位实现城市发展向上尺度重组,以及因此而受影响的地方行动者如何运用尺度政治从多个尺度建构话语和采取行动对抗特区政府的方案,从而引发整个社会对高铁香港段项目的讨论。广深港高铁香港段的前身是2000年特区政府在《铁路发展策略2000》中所设想的连接香港市区与边境的“区域快线”。2001年,特区政府将“区域快线”的设想进一步上升为一条连通穗、深、港三地的快速铁路。该设想经过与国家发展与计划委员会和铁道部①(①分别是国家发展与改革委员会和国家铁路局的前身。)、广东省政府、广州市及深圳市政府的讨论与协调,确立为广深港高铁。香港段方案设计的过程中,特区政府先后提出“共用通道”和“专用通道”方案,并最终以最快捷接驳内地段为依据确立了“专用通道”方案。该方案在公众咨询时受到香港社会部分群体的质疑,受高铁香港段工程影响和关注该项目发展的个人与群体运用尺度政治反对政府方案。本文的分析框架如图1所示。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1分析框架:特区政府尺度重组的作用者、作用方式及结果

-->Fig. 1Analytical framework: Actors, modes and consequences of the Hong Kong SAR Government's state rescaling

-->

本文采用定性研究方法,主要研究资料如表1所示。此外,方案的反对方通过互联网进行表达与动员,“香港独立媒体”,“铁怒沿线:随新界大型基建及新铁路而起的燎火”等网络日志从另一个角度记录了此次事件的过程。本文参考并对照来自不同立场的资料以客观地呈现和分析事件。

Tab. 1

表1

表1主要研究资料

Tab. 1Main research data

| 项目阶段 | 主要研究资料 |

|---|---|

| 前期构想及方案设计 | 《铁路发展策略2000》,广深港高速铁路规划小组对该项目制定的可行性研究报告(2002,2004),特区政府委托九广铁路公司制定的《北环线项目建议书》和《广深港高速铁路香港段的可行性研究报告》(2005),《北环线/广深港高速铁路研究报告》(2007),《“专用通道”方案的项目建议书》(2007),政府历年施政报告、财政预算报告以及政府公报等。 |

| 咨询及申请拨款 | 特区政府两次刊宪咨询的文件以及收到的反馈(2008,2009),与区议会和有关乡事委员会进行咨询会的会议记录(2008-2009),与受影响居民和村民等举行的论坛、简介会、聆听反对意见会等会议内容与记录(2009),相关团体和个人在立法会交通委员会铁路事宜小组委员会发言的记录(2009),以及相关媒体报道等。 |

新窗口打开

3 回归后特区政府“向上”尺度重组

回归后,香港和内地的经济社会往来日渐密切,两地的跨境交通需求急剧上升。2000年深港间的过境旅客比1995年增加逾一倍至1.17亿人次。为了应对市民跨境交通的需求,特区政府在2000年发布的《铁路发展策略2000》中首次提出规划“区域快线”的设想[51]。由于当时香港铁路发展的重点在于回应城市内部的通勤需求,“区域快线”暂无实施的时间表[52]。2000年,内地加入世界贸易组织的前夕,特区政府意识到内地“入世”后服务业开放将为香港的服务业带来重大的发展机遇。加强基础设施建设以方便两地间经济要素的流通,将有利于巩固香港长期扮演的内地与世界市场之间的中介角色[53]。在此背景下,香港政府向广东省、广州市和深圳市政府提出建设一条连接港、深、穗的快速铁路[54,55],希望通过该铁路将香港至广州的通勤时间从100 min缩短至60 min,且有效地与规划中的全国高铁网和珠三角快速轨道网连接,为香港带来更多的内地游客和商务旅客。通过发展跨境铁路项目,将香港的发展上升至区域尺度,提升香港的城市竞争力。特区政府就发展跨境铁路项目的构想寻求区域尺度和国家尺度作用者的支持,因为获得邻近省、市以及中央的支持是该跨境项目得以开展的关键[55]。2001年,香港与深圳共同探讨如何增加两地间的人流、物流以加强两地经济联系,并探讨连接港、深、穗的区域快线的构想,该构想获得深圳的支持[54]。2002年,广州市政府也表示建设穗港间的快速列车令两个城市均得益,广州和珠三角地区可为香港带来大量的游客,而广州凭借该列车亦可提升城市的总体形象[56]。同时,广东省政府认为广深港高铁能将其提出的在珠三角构建“一小时生活圈”扩大至香港,进一步完善区域交通连接[57]。中央政府则希望加强两地在基础设施规划方面的沟通和协调,使珠三角地区成为世界上最有活力、经济稳定增长的地区。2002年,在国家发展与计划委员会的支持下,特区政府与铁道部成立“广深港高速铁路规划小组”,并对项目开展前期研究[58]。在“一国两制”的方针下,国家不干预香港的基础设施规划[58]。因此,香港段的走线方案将由特区政府决定。

特区政府早期分別考虑“共用通道”和“专用通道”两个方案,总站皆设于西九龙。前者由现有的西铁线、规划中的北环线、建设中的九龙南线及一条接驳内地段的边境隧道共同组成;后者则由西九龙新建一条专用铁路直达边境接驳内地段(图2)。两个方案体现了不同尺度的利益关注(表2)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2广深港高铁香港段“共用通道”方案和“专用通道”方案示意图[

-->Fig. 2The 'shared track' scheme and the 'dedicated-corridor' scheme of the Hong Kong Section of the Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link (quoted from Reference [59])

-->

Tab. 2

表2

表2“共用通道”方案与“专用通道”方案的不同尺度的利益关注

Tab. 2Different interest concerns between the 'shared track' scheme and the 'dedicated-corridor' scheme

| “共用通道”方案 | “专用通道”方案 | |

|---|---|---|

| 地区尺度 | 便利新界西居民跨境通勤。 | 地区铁路线“北环线”项目被搁置,无法兼顾改善地区居民通勤状况的需要。 |

| 城市尺度 | 接驳东铁线,完善城市铁路网络,特区政府财政开支较少。 | 无需与城市铁路共用路轨,市区通勤与跨境通勤之间互不影响。 |

| 区域及国家尺度 | 满足基本跨境通勤需求。 | 快捷地与内地段连接,具有策略价值。 |

新窗口打开

“共用通道”方案在满足跨境通勤需求的同时,兼顾香港城市内部地区尺度的利益。其所包含的北环线将便利新界西居民跨境通勤,并可完善香港的铁路网络。该方案下穗港间的通勤时间约为1 h,达到发展该铁路的基本通勤时间要求。此外,该方案中的北环线的建设费用将由九铁公司承担,项目的财政开支可相应减少。相比之下,“专用通道”方案则直接连通市区与边境,避免因共用路轨而对行车班次造成影响,并能快速地与内地段连接,更具策略价值。2006年1月,特区政府权衡两个方案利弊之后,决定采用较为审慎的“共用通道”方案,并指出当西铁乘客量在2030年接近饱和时,再考虑兴建专用路轨接驳内地段[60]。

然而,2007年,新一届特区政府决定改用“专用通道”方案。该转变体现新一届特区政府的“进步发展观”,希望香港段能快速连接内地段,更好地服务于香港城市发展向上尺度重组的目的。“国家的崛起带来了香港发展的新机遇,也会带动香港进入一个新时代”。作为以服务业为主的经济体,香港的发展需要依托庞大的市场腹地,与内地融合是“香港新方向”的重要部分[61]。随着2003年两地签署《内地与香港关于建设更紧密经贸关系的安排》及随后每年签署的补充协议,内地逐渐对香港的产品和服务打开市场,加快两地跨境基础设施的建设是香港充分利用国家政策拓展内地市场腹地的关键。因此,特区政府采用“专用通道”方案,缩短往来香港与广州的行车时间,巩固香港作为区域交通枢纽、进出内地南大门的策略地位[62]。“专用通道”方案也符合未来香港段乘客量的增长需要。国家和区域尺度铁路网的发展将增加香港段的乘客量。一方面,国家高铁网日渐完善并连接更多城市,将有更多内地城市有意营办前往香港的列车服务;另一方面,珠三角轨道交通网将增设一条新路线连接深圳、东莞与广州,这3个城市是香港过境旅客在珠三角区域内最常到访的目的地。可见,从实用性、策略性和前瞻性的角度出发,特区政府希望通过“专用通道”方案促进香港与内地更紧密的经济联系,加强香港与周边区域的融合,巩固香港作为全球城市的地位。从连接市区与边境的城市内部铁路,到港深穗城际铁路,再通过接入珠三角城际轨道交通网和国家高铁网以提升高铁香港段的定位至区域和国家尺度,并且在方案选择上以连接的便捷性为依据确立“专用通道”方案,这个过程充分展示了回归后香港城市发展向区域和国家尺度重组的方向。然而,有利于特区政府向上尺度重组的“专用通道”方案使香港内部部分地区和群体的利益受影响,在项目咨询和申请拨款阶段,在香港社会引发了强烈的争议。

4 市民社会对特区政府“向上”尺度重组的抗议

“专用通道”方案对香港部分社区和地区利益相关者的影响引发了他们对特区政府“向上”尺度重组的抗议。社区尺度上,香港段工程的建设对附近社区的环境、交通以及居民生活造成影响,受影响居民出于“邻避效应”反对方案。如,葵青区华景山庄住宅区业主反对走线穿过区内部分住宅下方地层,抗议工程影响其楼价及将来楼宇改建或重建的可能性[63]。位于石岗的菜园村村民是社区尺度上受影响最大的群体。该村因兴建高铁紧急救援站和列车停放处需要被清拆,约150户村民需要搬迁。地区尺度上,由于“专用通道”方案在香港境内仅设西九龙一站,新界居民抗议方案没有为他们带来便利。新界居民乘搭高铁需先南下至西九龙站再北上,对于前往广州、深圳等地的短途行程,实际需时或较现有的交通方式更长。此外,改用“专用通道”方案后,包含在“共用通道”方案下的北环线项目被搁置,而该铁路线是新界西居民长期期待以改善当地过境交通的项目。因此该地区居民呼吁特区政府重新考虑“共用通道”方案。特区政府因向上尺度重组而确立的方案与地方尺度的利益相冲突是高铁香港段在香港社会引发争议的直接原因。地方行动者运用尺度政治策略在不同的尺度上建构话语和采取行动,抗议特区政府的方案并引发整个香港社会对高铁香港段工程的讨论。4.1 不同尺度的话语建构

首先,受影响的地方行动者建构日常生活的尺度,将“专用通道”方案对社区的影响具像化。如菜园村村民强调他们已居此地数十年,与土地及社区有深厚感情,清拆菜园村将破坏其社会网络。并且,村民表示他们一直以务农为生,离开了土地便失去了生计,一辈子在菜园村中生活的长者更无法适应“上楼”(居住政府提供的公屋)的生活。清拆菜园村不仅令他们失去住所,而且失去了经济来源和原本的生活方式。另一方面,菜园村关注组及相关支援小组将菜园村的田园生活建构成一种可持续发展的生活方式,“菜园村是香港极少数坚持耕作的农业社区,不但不应被消灭,更应成为香港建立可持续发展生活的模范”[64],“商场林立的香港需要菜园村”[65]。其次,地方行动者跳出“邻避主义”的角度,将“专用通道”方案的影响上升至城市尺度,将利益相关者扩大至所有香港市民,引发整个社会对香港段方案的关注。如,新界地区多个区议会指出若在新界设置中途站,可便利当地居民乘搭,从而增加高铁的乘客量,提升其经济效益,降低未来高铁票价,对全港市民都有利。若将香港段的总站设于新界,可缩短香港段的长度,节省建造费用,减少财政开支。此外,在新界地区设置总站或中途站,既可减轻在西九龙设置总站带来的交通和环境压力,又可促进新界地区的发展,有利城市空间的均衡发展[66]。针对特区政府因香港段的策略性而不设中途站的理据,地方行动者指出,若设置中途站,香港段的运行时间仅多出约数分钟,对香港段与全国铁路网连接效用影响甚小,因而设置中途站并不影响香港段的“策略性”。此外,地区行动者建构“市民实际需求”的话语与“策略性”的话语相对抗。如新界沙田区区议会提出若兴建高铁的目的是以最短距离和时间前往深圳,但却不能满足市民需要,兴建高铁则没有意义[67]。地方行动者并进一步质疑政府方案的真实效用。他们指出政府方案所宣称的48 min到达广州实际上是到达广州郊区,并非广州市区。

地方行动者将反对政府方案的话语进一步上升至民主和社会公义的普世价值,争取社会的广泛同情与支持。多个区的区议员指出政府在咨询过程中透明度和公众参与不足,如受工程影响需要搬迁的菜园村村民在方案刊宪前未获政府咨询。在政府将方案提交立法会申请拨款期间,反对方指出如此大争议性的方案将不可避免地获得立法会表决通过,直指立法会选举机制不民主,将对政府方案的反对上升至对无全面实施立法会议员普选的抗议。菜园村村民还将其遭遇归咎于其非原居民村落的性质,“政府认为我们好欺负,我们不是原居民,赔偿很少,(如果清拆的是)原居民,需要赔偿两层楼,原居民有地的还要赔地,我们赔偿少,所以才拿我们开刀”[68]。强调非原居民村落在政治上处于弱势,在赔偿安置上与原居民村落的差别待遇是菜园村遭清拆的真正原因,将菜园村的拆与留上升至不同土地业权造成的不公义。

4.2 尺度行动策略

反对方通过制度内和制度外的渠道表达意见及抗议。制度内的主要方式包括:对“刊宪咨询”的方案提交书面反对、参加政府组织的反对意见聆听会、透过区议会平台和立法会平台表达意见。反对方也采取多种制度外的方式表达诉求。以菜园村为例,关注组及支援组组织一系列活动,如菜园村社区导赏团、特产义卖、节庆日特别活动、口述历史等,生动地向公众呈现菜园村独特的乡村生活,借此抨击特区政府的发展理念对本土社区及其日常生活的破坏。此外,关注组和支援组多次组织和参加游行,将菜园村“不迁不拆”的诉求扩散,争取社会大众的支持。游行过程中,村民沿途派发反对书,将“反对逼迁菜园村”的诉求与“反对针对新界农地”“反对歧视新界居民”“反对重复建设、浪费资源”“反对漠视市民意见”等联系起来,将保卫村落的行动上升至保卫新界的土地、促进城乡平衡发展以及香港未来可持续发展的高度,以此动员更多的利益相关者,增强反对政府方案的力量。反对方20多个团体联合组成“反高铁、停拨款大联盟”,在政府就该项目向立法会申请拨款的期间,通过嘉年华集会的方式,吸引市民到现场支持,在制度外给政府和投票的议员施加压力,阻挠政府方案获得拨款。此外,部分“80后青年”通过“苦行”和“断食”的方式宣示他们抗议兴建高铁香港段的立场。他们手捧米和种子,分别代表公帑和菜园村,围绕立法会苦行,诟病高铁香港段造价不菲,破坏本土社区和社会网络,抗议因立法会议员选举不民主而导致政府方案最终将获得通过。地方行动者先从自身尺度所受的影响建构反对政府方案的理据,再通过尺度跃升,将“专用通道”方案的影响扩大至整个香港社会,并将对抗政府方案的话语上升至民主和社会公义的普世价值,通过制度内与制度外的行动方式进行动员和抗议。虽然地方行动者最终未能改变特区政府推行“专用通道”方案,但成功地将部分社区和地区对高铁方案的抗议扩大为整个香港社会关注的事件。可见市民社会在香港城市发展中扮演重要的角色,不同群体运用尺度政治进行建构话语和采取行动表达其多元价值观,并积极参与及影响城市发展规划等公共政策的制定。特区政府要实施有效的管治就必须对地方尺度的利益加以关注与平衡。

5 结论与讨论

5.1 结论

回归后,香港摆脱殖民地时期的时间和空间的心理局限[69],积极迎合与内地融合的大趋势。在国家的发展中确立自身的定位,是香港有效应对全球化的关键。因此,特区政府与内地中央和地方各级政府,特别是邻近省市政府的互动逐渐增加。高铁香港段的规划过程表明,在方案构想阶段,香港提议的跨境铁路符合国家尺度和区域尺度的利益,获得中央及区域主要作用者的支持。在方案设计阶段,在“一国两制”的原则下,特区政府独立决定香港段的方案。因应珠三角区域高铁网和国家高铁网的发展,特区政府转向可将香港段最快捷接入内地铁路网的“专用通道”方案,以服务于香港城市发展尺度上移的目的。在方案咨询及申请拨款阶段,由于“专用通道”方案对香港内部部份地区和群体的影响,地方行动者运用尺度政治,通过话语建构和行动策略反对方案,引发香港社会对方案的争议。5.2 讨论

特区政府的尺度重组、西方国家新自由主义转型、内地“国家策划的尺度重组”[70]均体现了全球化时代下政府积极的角色,所不同的是在制度差异下尺度重组的方式以及政府权力大小。西方国家在新自由主义转型中与资本结成增长联盟,通过对空间进行策略性的尺度重组,在超国家尺度促进全球资本流动并提高次国家尺度主要增长极的全球竞争力使资本增值[71]。国家的尺度重组对特定地方社会的冲击以及导致的日渐严重的地区间不平衡发展引发市民社会的抗争。在西方民主国家“三权分立”的架构之下,政府的权力受制于立法部门,市民社会可通过该途径挑战甚至否决政府某些尺度重组的策略。内地的尺度重组被称作是“国家策划的尺度重组”,体现了强大的中央集权的特征[70]。中央通过行政措施,如调整行政区划、重新划分中央地方权力、创造新的城市区域空间等方式进行尺度重组,以应对国家和地方不断变化的政治和经济环境[14, 28, 72]。回归前,香港与内地之间已形成密切的经济社会联系,但两地间的制度性合作有限[73]。回归后,在“一国两制”的框架下,政府间的制度性合作成为特区政府尺度重组的重要方式。香港实施的行政主导体制有利于特区政府与区域和国家行政主体进行制度性合作,并且有利于提升制定政策的效率。然而,香港经济社会在接连遭受亚洲金融危机、非典疫情和基本法23条立法争议等事件的打击下,特区政府的管治能力备受质疑。随着香港市民社会不断发展,区议会和立法会选举逐步民主化,政府、资本之外的“第三方”力量的作用逐渐凸显[74,75],并对特区政府的管治提出挑战[76,77]。在此背景下,特区政府实施有效管治亟须处理好行政主导的政治制度与当今香港社会利益多元、价值多样的现实,以及市民对民主和公义等诉求的关系。高铁香港段项目在香港社会引发争议反映了特区政府对尺度建构性的敏感度仍不足,特别对香港内部社区和地区尺度的利益关注不足。在日渐剧烈的全球和地区竞争的背景下,特区政府向上尺度重组以巩固和提升香港在全球和国家发展中的竞争力是必然趋势,也符合香港城市发展整体与长远的利益。但是,向上尺度重组难以避免地会对地方尺度的利益造成一定的影响,对地方根植的社会文化等本土意识带来一定的冲击。对于地区居民而言,“地方与现时”的利益更加重要。因此,为了缓解因利益冲突在社会上引发的争议,特区政府需要提高尺度敏感性,关注及界定不同尺度上行动者的利益诉求,建立民主透明的咨询和决策机制,创建有公信力的平台供各个利益相关者通过博弈、争议和妥协,达成动态的平衡和共识,从而有效化解冲突。高铁香港段规划过程的案例可为内地政府在内地市民社会逐步萌芽成长的背景下实施有效的管治提供经验借鉴。

The authors have declared that no competing interests exist.