, 王绍续

, 王绍续

Scavengers' bodily practices and spatial construction in Guangzhou

TAOWei , WANGShaoxu

, WANGShaoxu

通讯作者:

收稿日期:2016-11-22

修回日期:2017-05-28

网络出版日期:2017-12-25

版权声明:2017《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (2980KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 前言

20世纪以来,Michel Foucault、Maurice Merleau-Ponty、Pierre Bourdie三大理论家将“身体”从意识哲学的深渊解放出来[1],有关“身体的研究”开始在人文社会学科中兴起。伴随着现代性过程的加剧和消费社会的到来,身体成为大众自我确证、自我认同的核心载体,也成为众多社会理论学家对科学主义和理性主义双霸权进行解构和批判的有力武器[2]。人类学家Mary Douglas指出,身体是一种有力的象征形式,文化中的主要规则、等级制度都记录在这个表面并通过身体这一具体语言得到强化[3]。因此,身体为身份和权力关系提供了一种“可见性”。同时,身体作为自我主体性之所在,成为身体拥有者或践行或反对现有身份的重要场所[4]。这就为更好地理解边缘群体的自我认同和能动性提供了新的可能性。现有的身体与地方的关系的研究多从以下两个出发点着手:一权力的身体(the body of power),即将身体视为嵌套在社会空间权力关系中的话语符号和隐喻;二是体验的身体(the experiencing body),即将身体视为能动性的基础和实践的主体[5]。与之相应地,对身体的实证研究不只是考察身体所承载的社会关系、权力政治、情感和文化等多维度的社会意义,还应关注行动者于日常生活中不同情境下、直观的和能动的身体实践,即关注于作为行动者的主体对身体的使用方式。前者深受Foucault的身体谱系学和社会建构流派的影响,后者则多以身体现象学和身体人类学为基础[6]。本文延循身体现象学的脉络,认为身体不仅仅是占据空间的物质存在,其还是一种行为系统和实践模式。身体的感知和移动是主体行为和体验的核心,其既能表达主体内部情感和认同,又能体验外部世界[7]。据此,本文将身体实践定义为身体在发挥作用过程中一切有意识以及无意识的行为。通过探究身体实践发生的影响因素、表现形式和目的导向,可以更好地理解主体的体验,自我认同以及其对外界的回应。在一定程度上,身体实践体现了主体对自我和外界的接受—反抗的范围[8]。身体研究的两个出发点并非非此即彼,而是相互支撑,相互补充的关系,共同为再认识中国城市空间的他者群体提供了新的视角。最近,包括女性、同性恋、老人、少数种族和残障人群等城市边缘群体的身体研究在地理学内外吸引了广泛的兴趣。然而,有关乡城流动人口中的拾荒者群体的研究仍然是不足的。尽管拾荒者数量巨大,其重要性已得到了广泛的认同,但拾荒者群体仍多被刻板化为偷窃、不道德、肮脏、病菌的化身,这种符号化已经被社会广大成员所内化,并形成了社会刻板印象[9]。拾荒者对于城市空间的体验,以及其对城市空间的反向作用常被忽视。区别于在室内或在城郊建筑工地务工的乡城流动群体,拾荒者每天奔波于城市的大街小巷并频繁地与城市居民进行交易,其在城市日常生活活动中往往呈现“在场”的状态。他们的身体实践更为鲜明地折射出充满能动性的个体和城市空间的碰撞和协商,同时也代表着“城市群体的差异性和多样性”与“城市空间所代表的客观理性”之间的协商和对话。展开对拾荒者群体的研究,为我们透视快速城市化进程中的其他边缘群体提供了可能性。城市化的过程其实也是身体实践和身份建构的社会过程[2]。在这一过程中,个体深深地嵌入到城市空间生产和再生产过程之中。拾荒者的身体在双方力量的对抗中扮演着复杂的多重角色。它既是统治者漠视或试图改造和规训的对象,同时又是拾荒者得以生存的武器和工具。因此,聚焦于身体在权力空间中的实践是剖析这一动态权力关系的核心所在。研究试图从身体的角度重新认识拾荒者,深入到拾荒者的日常生活实践,借助身体实践的概念解读拾荒者对城市空间的重构。

2 研究回顾

2.1 对身体地理学的研究回顾

20世纪90年代以前,地理学并未充分认识到身体研究的重要性,有关身体的研究零星地分布在时间地理学、人本主义地理学、马克思主义地理学等研究领域中[10]。20世纪90年代以来,在女性主义地理学家的推动下,关于身体的研究迅速发展。随着女性主义地理学理论的不断完善,Mcdowell等****从精神分析法、后结构主义、后殖民主义和酷儿理论(queeer theory)中吸取精华展开了一系列的相关研究,包括身体和性别研究[11]、身体和他者研究[12]、身体和情感体验研究[13]以及身体和健康研究[14]等。迄今为止,身体(body)已成为包括情感地理学、日常生活地理学和女性主义地理学的核心概念。2006年Barney Warf编著的《人文地理学百科全书》(Encyclopedia of Human Geography)中对“geography of body”这一词条进行了论述,阐释了地理学家对身体和空间关系的理解,即身体是社会空间关系、表征、认同的重要节点[15]。2009年Derek Gregory和Ron Johnston等编著的第五版的《人文地理学词典》(The Dictionary of Human Geography)增加了“body”这一词条,并提出了身体研究的三个主题:身心二元论的解构(dismantling dualism)、身体与地方的关系(relations between bodies and places)和他者的身体(other bodies)[16]。与此同时,一些人文地理学****陆续投入到身体地理学的研究中[17]。其中,对他者的探讨是身体地理学研究的重要主题之一。身体既是识别他者的标志,又是这一群体进行表达自我、与主流社会进行协商的工具和武器。身体研究借鉴了后结构主义和后殖民主义理论,指出在对他者群体进行评判时,身体特征成为了主流文化定义某种特定群体为他者的重要依据。不符合主流文化身体特征的群体被刻板化为丑陋的、令人厌恶的、不纯洁的及不正常的群体。身体地理学在关注不同群体的身体特征的同时,还致力于探究文化对不同种族、语言、性别的身体的建构,揭露权力在身体、性别、语言、文化和意识形态等方面对他者实施的管制和规训,探索支配权力的形成和社会空间排异的过程[18]。近些年来,在现象学的影响下,****们认识到被动的身体观难以全面地揭露和阐释这些问题。对社会文化背景下身体实践的分析和比较随之成为身体研究的核心内容。****们将身体实践看作在宏观的社会文化和个体的精神共同作用下的,发源于身体的行动和实践[19]。基于此,微观的身体实践被赋予情景化的意义,成为反思宏观社会权力运作方式和个体主体性生成的重要途径。美国的现象地理学大师David Seamon在其《生活世界的地理学》(Geography of the Lifeworld)一书中充分地探究了身体—空间的情景化关系[20]。他认为身体和空间的互动情景并不是简单的刺激—反应的行为模式。他认为身体实践,比如,人类的安顿和安居(dewlling)与具体的生活情景紧密相连。自1978年以来,消费文化和科学技术的迅猛发展使中国也呈现出“肉体社会”的某些特征,身体研究在西方崛起的现实因素,在中国已经形成。2000年以来,随着大量西方身体研究著作的相继翻译和出版,身体人类学、身体社会学、身体现象学和身体美学等方面的研究在中国日益繁盛。反观地理学,关于身体的研究仍处在起步阶段,身体作为微观空间尺度的研究意义还未引起地理学家的重视。实际上,身体是包括身体、家、社区、城市、区域、国家、乃至全球尺度等级中的基础,首先并最直接地渗入到了家庭、社区、城市、区域、国家以及全球的生产和再生产过程中[21]。因此,身体地理学作为新文化地理学的一个分支,其研究视角并非局限于身体这一微观尺度,“身体”被辩证地看作一面放大镜,身体研究透视出蕴含于其中和其上的丰富内涵和意义,折射出宏大的社会机制与主体能动性之间的互动关系。

2.2 对城市边缘群体拾荒者的研究回顾

1978年以来,随着城市化的快速发展和中国废品回收系统的改革,城市中逐渐出现了一个队伍庞大的特殊群体。他们每天起早贪黑以街头巷尾或垃圾场为工作地点,以捡拾、收购垃圾为工作内容,靠以此换来的收入生存。关于拾荒者的定义比较多样,比如,把拾荒者群体分为捡拾垃圾者、收购废品者、开废品回收集散地以及做大生意的四种类别[22]。也有一些****认为“拾荒”分为广义和狭义两种:广义的“拾荒”应该包括“收荒”、“收购”等在内的废旧物品回收利用的全过程;狭义的“拾荒”主要指从废弃物中“捡拾”、“分拣出售”的行为[23]。本文采纳广义的拾荒者的定义,既拾荒者是从农村来到城市,将走街串巷收购废品、捡拾垃圾作为谋生手段的群体,既包括单纯以捡拾为生的群体,也包括走街串巷的个体废品回收者。现有的走街串巷收购废品的乡城流动人口大多从捡拾垃圾阶段演变而来,捡拾废品和回收废品是这一群体生活历程中不可分割的生命策略。对拾荒者群体在废品回收过程中所发挥的积极作用的肯定和对拾荒者群体生存境况的关怀是国内外****共同关注的话题[24-25]。最近15年以来,国内外有关拾荒者的研究日益增多。张寒梅最早从城市边缘人的角度对贵阳市的拾荒者的生活状态展开了详细地研究[23]。随后,不同学科中关于拾荒者研究的硕博士论文纷纷面世。陈松2006年揭示了现今都市拾荒者的生存形态以及这个群体在社会生活中产生的实际影响与作用[26]。胡全柱2010年以认同理论和社会认同理论为视角,探讨了拾荒者在社会歧视和偏见的背景中自我身份的建构[27]。张李斌运用社会分层的理论全面考察了城市拾荒者群体的生活状态[28]。冯新转从经济融入、社会融入、文化融入和心理融入等四个维度对南京的拾荒者的社会融入状况进行了详细、深入地的研究[29]。刘苏从拾荒者的生计文化、规训与地方认同三个方面深入地探讨了拾荒者群体地方身份认同的建构过程[30]。除此之外,周大鸣等****从空间政治、社区生活、拾荒者工作状况和社会声望等方面针对拾荒者展开了一系列的研究,分析了城郊垃圾场上的拾荒者的基本状况以及拾荒者都市聚集区的形成机制[31-32]。楼玮群揭示了香港拾荒老人基本生活图景,并辨识出他们所面对的各种不同形式的社会排斥,包括经济排斥、政治排斥、社会关系排斥和福利排斥[33]。从国内主要的拾荒者研究文献可以看出,相关研究主题越来越丰富,理论也趋向多样化。这些研究试图从不同的视角对拾荒者进行解读,比较全面地诠释了拾荒者在城市空间的生存状态,但是对拾荒者个体的认识仍较为单薄,未能充分认识到作为边缘群体的拾荒者所具有的个体能动性的现实意义。作为城市中的他者,拾荒者群体常常被从“自上而下”的精英视角进行解读,“自下而上”的视角仍较为缺乏[34]。本文借助身体的视角,从拾荒者本体出发,探讨拾荒者个体在城市谋生过程中所展现的身体实践,以此来解读拾荒者主体能动性与其对城市空间的重构过程。

3 案例设计

3.1 案例地和研究对象的选择

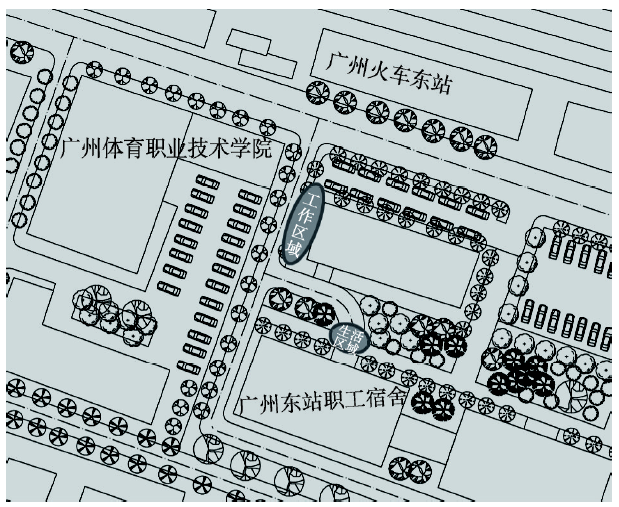

根据2012年广州市城市统计年鉴的数据分析,广州市的流动人口在改革开放后快速增多,其中天河区的迁入、迁出人口最多[35]。林和村曾经是广州市天河区的一个城中村,位处林和东路,临近广州市天河区的中心区域和广州火车东站(图1)。在快速城市化的大背景下,包括广州市天河区林和村在内的城中村经历了巨大的变化。2010年之前,由于其良好的区位条件,林和村成为天河区乡城流动人口群聚地,从拾荒者到在高楼大厦工作的白领人员,再到一些自由职业者,均偏向于把这里作为他们在广州的起跳板。2010年,为了迎接亚运会,广州开展了形象提升工程,包括林和村的城中村面临着被改造的命运,也意味着居住在林和村的大量乡城流动人口不得不重新寻找住所。改造后的林和村从典型的充满握手楼的城中村,变成了现代化的居住社区,租金在改造后翻了四倍有余。研究选择林和村这一空间节点主要是因为:① 林和村在早期就成为广大流动人口的集聚地,历史悠久,曾居住在这里的拾荒者大多是较早来到广州谋生的流动人口,他们来广州时间长,其生命历程与广州市的发展紧密地结合在一起。透过对这一群体的了解,可以更好地透视个体与城市互动的完整过程。② 这里的拾荒者与作者来自同一个省份,可进入性较高。拾荒者群体对外界充满了警惕和防备,如若得不到他们的信任,就无法进入到他们的日常生活工作之中。本研究选取的对象均是于这一时期搬离林和村的拾荒者。由于拾荒职业的两个主要特性,即以身体为主要生存资本、身体需深入到城市活动,其从业者的日常生活为研究提供了充足的身体现象和分析素材,这些现象和素材有助于解剖和理解位于社会底层资源匮乏的边缘群体在城市现代化进程中的鲜活的能动性。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1广州研究区域图

-->Fig. 1Map of the research area (Guangzhou)

-->

调研以一对46岁的北方某地Z姓夫妇为主,基于逐渐建立起来的研究主客体之间的信任,研究团队深入到他们的日常生活工作活动中,在了解他们的社交网络之后,对其同行和周边居民展开访谈和观察。Z姓夫妇从2000年从家乡来到广州拾荒,至今他们的工作从单纯的拾捡垃圾变为以收购废品为主,兼做其它杂活如搬家打扫卫生为辅。作为较早一批来广州拾荒的人,他们还带领了一批同乡出来拾荒,主要聚集在以林和东路为主线的邻近区域,这些拾荒也是研究所关注的对象。根据姓名拼音进行编码的访谈对象信息(表1)。

Tab. 1

表1

表1访谈对象基本信息表

Tab. 1Basic information of interviewees

| 姓名 | 性别 | 年龄(岁) | 职业 | 在广工作时间(年) | 住址 |

|---|---|---|---|---|---|

| ZXJ | 男 | 47 | 回收废品、搬家 | 17 | 铁路员工公寓小区车库 |

| YXL | 女 | 46 | 回收废品、搬家 | 15 | 铁路员工公寓小区车库 |

| TSL | 男 | 45 | 回收废品、装修 | 18 | 广州石牌村 |

| LXY | 女 | 44 | 回收废品、出售建材 | 16 | 广州石牌村 |

| TL | 男 | 30 | 回收废品、装修 | 10 | 广州石牌村 |

| WPS | 女 | 29 | 回收废品、短工 | 6 | 广州石牌村 |

| YNS | 女 | 45 | 回收废品 | 15 | 广州林河东路超市旁 |

| ZXS | 男 | 47 | 回收废品 | 12 | 广州林河东路超市旁 |

| XNS | 女 | 60 | 捡拾垃圾 | 10 | 垃圾回收站路旁 |

| HXS | 男 | 39 | 回收电器 | 8 | 广州市黄村 |

| ZJR | 男 | 36 | 回收泡沫 | 6 | 未知 |

新窗口打开

3.2 研究方法与过程

由于拾荒者人数众多,组成结构复杂,难以利用统计学的方法进行抽样以实现其代表性。而且,拾荒者与城市的互动与协商是一个长期的、复杂的实践活动,相较于方法统计或者调查问卷,观察和访谈等方法有利于呈现真实脉络中的事件活动并建立起其间的动态联系和概念。因此,研究采取个案研究的策略,深入位于广州林和西小规模的拾荒者群体。个案研究实质上是通过对某个或几个案例的研究来达到对某一类现象的认识,而不是达到对一个总体的认识[36]。林和西拾荒者群体在此地谋生已有17年,并形成了稳定的交易渠道和地盘划分,具有研究的典型性。拾荒者研究的典型性难以反映庞大的拾荒者群体的总体性质,但在一定程度上集中体现了作为个体的拾荒者在城市发展的夹缝中立足的重要特征。研究主要采取访谈和“作为观察者的参与者”的研究方法来进行资料收集工作。所谓“作为观察者的参与者”是指,研究者不但表明研究者的身份,同时可以和被研究对象在调查过程中不断互动,而不需要有任何借口[37]。作者从2014年11月9日开始实地调研。最初采用的是由熟人介绍的方法,在熟人的介绍下深入到一对来自河南某地的拾荒者夫妇家中。调研的第一个月每周周末去他们工作生活的场所,在他们消除戒心后连续两周每天参与到他们的日常生活之中,在密集调研结束后,作者仍保持定期去调研的习惯,在2014年11月-2015年10月的13个月的时间内共计调研30多天。在调研期间,作者和研究对象同吃同工作,借此机会进入到他们的社会生活工作网络之中。在进行观察的同时,配合访谈的调查方法,综合全面地了解他们的日常生活状态。观察内容主要包括:日常时间安排、饮食、语言、工作方式、社会交往和工作技能等;访谈内容主要涉及个人基本信息、家庭结构情况、外出谋生的经历、日常娱乐、在广州的生活变迁以及将来的打算、对广州和乡村两个家的情感归属等问题,访谈内容参照但不局限于访谈提纲。

4 城市政策与拾荒者的身体实践

现代性与城市化是当前中国社会发展的两大主线[38]。在这两大力量驱动下的广州如同北京、上海等世界其他大都市一样,进行了轰轰烈烈的城市区域规划并建造了一大批的地标景观。作为现代中国都市的代表,广州的城市化率已达83.8%[39]。经由现代技术打造出充满现代化气息的城市居住工作场所以及四通八达的街道路网,掩盖了其背后的控制与反控制、规训与反规训的双向关系。控制、压制和规训作为打造现代化都市形象的方式较少被提及[40]。为了达到规范化的目的,广州市在推动城市化的过程中,实施了对少数族裔、流浪人员、摊贩、同性恋、性工作者等“他者”的严厉的空间排斥和规训政策[41]。因此,在追求现代性和推动城市化的过程中,空间形态的扩张和人口管理政策,成为影响包括拾荒者在内的广大乡城流动人口的主要力量。1982年开始实施的《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》将收容遣送制度的覆盖人群扩大到城市中的流动人口。1984年,在人口管理的压力下,深圳市首先实行了暂住证制度,并随后在全国各地包括广州推广开来。随着大规模的流动人口在1989年涌入广州,广东颁布了“不准招收外省民工”的“六不准”规定。1992年初,国务院正式出台文件《关于收容遣送工作改革问题的意见》,文件要求居住3天以上的非本地户口公民办理《暂住证》,否则就视为非法居留,须被收容遣返[42]。暂住证和收容遣送制度的实行成为当时控制管理流动人口的主要凭据,究其实质,二者是对流动人口的歧视和排斥。暂住证标志着流动人口的身份,明确标示他们是区别于城市居民的外来人口,是被控制监管的对象。暂住证内容上全是义务性的,对于流动人口而言,暂住证的用途仅仅是为了防止管理部门的检查,并没有享受到应有的国民待遇。为了避免被送到收容所,拾荒者形成了一系列的“游击战”式的身体实践进行应对。“在一起”、“放哨”、“跑”、“躲避”等都是拾荒者在长期与代表城市权力的抗争协商中形成的身体实践。一群老乡晚上都是在一块休息,带的东西比方说生活用品啊、衣服啊都不敢拿出来,都放在车上,省得跑不及。老乡轮着放哨,看到警察过来查暂住证,推着车子就能跑,跑得慢就要被带到收容站去。

(访谈对象:ZXJ 访谈时间:2014年9月)

自2010年1月1日起,《广东省流动人口服务管理条例》开始实施,条例规定:居住证持证人在同一居住地连续居住并依法缴纳社会保险费满7年、有固定住所、稳定职业、符合计划生育政策、依法纳税并无犯罪记录的,可以申请常住户口[43]。与暂住证相比,居住证更偏向于公共服务功能,为部分想要在城市落户的流动人口提供选择机会。但是不可否认的是,居住证制度并不能解决城市对于流动人口的社会排斥。实际上,居住证被看作是绿卡制度的借鉴,所面向的对象是流动人口中的技术人员。因此,居住证制度的引入则是对流动人口内部的再一次分层,赋予不同群体不同的身份标签。在实施居住证制度的管理阶段,城市管理者和拾荒者之间的关系日益缓和,拾荒者们得以建立起固定的工作空间和活动范围。但拾荒者仍经常面临着卫生、城管等政府部门的巡视、监管和干预,他们相应地形成“避让但不逃离”的身体实践。首先是知己知彼的出行策略。拾荒者多次强调“观察”的重要性,他们在进入主要交通干道前认真观察附近是否有城市管理工作人员,互相交流管理人员开始工作的时间和地点,以避开他们的检查。通常情况下,拾荒者多以夫妻家庭为单位行动。当势单力薄的拾荒者遭遇城管或者交警执法时,多会采用“阳奉阴违”的策略,表面上会积极地按照城管的要求整理工作空间堆放的垃圾,而等到城管离开以后并不会严格遵守城管对街道卫生管理的要求。除非在所谓“查得严”的阶段,他们会将回收的废品全部放在荫蔽的灌木丛后或移到室内。当其在街道遇到交警查违章车时,也会主动按照交警的命令,将其被视为不利于交通安全的电动三轮车上缴,很少会发生激烈的冲突。

现代都市和边缘群体的相互关系,并不仅仅局限于现代景观的客观特性之上,而是反映在日常生活的使用之中[44]。正如米歇尔.德赛图所讲,空间是由主流秩序所提供,层次井然的建筑,目的是行使权力,施行管制。而城市正是这样的空间形式,用以组织和控制城市内居住人口的生活和活动,以符合掌权者的利益,然而,权力并非聚焦在一点,而是零散不一的,人们可以运用各种伎俩来生存[45]。如果将城市的拓展更新和管理政策看作是宏观的自上而下的宏观权力,那么散布在日常生活中的身体实践便是积极的自下而上的生存伎俩。包括拾荒者在内的弱势群体运用身体实践,既服从于既定规则,又在规则的空间里寻求个人的生存空间,进而确保自我在城市化洪流中能够建构个人的空间和相应的社会网络。

5 拾荒者通过身体实践建构的物质空间

5.1 以身体实践占据生存空间

身体实践不仅仅停留在边缘群体对宏观空间决策的反映层面,还表现在边缘群体在日常生活中对空间的反作用上。拾荒者作为乡城流动人口中的一个特殊群体,城市对他们而言是谋生的地方,是临时的容身之所。在快速拓展和更新的城市里寻求家空间和工作空间也就成为拾荒者能够生存于城市的最大考验之一。他们需要具备权宜变通的生活智慧和丰富的身体实践,以便适应快速变化中的城市空间。5.1.1 工作空间的建构 “挪用”是指将原有物品挪作他用[46]。由于工作性质,拾荒者大多在街头巷尾工作的公共空间里工作。拾荒者多通过对公共空间进行挪用的方式,将公共空间收为已用,建立自己的根据地。许多拾荒者都拥有自己固定的根据地,这些根据地分布在大大小小的包括街道旁、公园、垃圾站旁等在内的公共空间,他们会将手推车、三轮车等运输工具停放在这些空间,同时也会将收集回来的废品堆积在此。因此,拾荒者的根据地是拾荒者分类、整理、再加工拾荒物的空间,也是展示其独特的身体实践的空间。

ZXJ夫妇的地盘是在铁路青年公寓小区门口的一片空草地上,是小区出入地必经之地。空草地周边用灌木丛围起来,留出一个入口,旁边挂着一个牌子写着回收废品四个大字并附有他们的联系方式。这里便是他们每天回收废品,对废品进行分类和再处理的主要场地。除此之外,这片地方还是他们的厨房和浴室。ZXS家的工作摊子在一个弧形道路的拐弯处的一片高约半米的平台上,大约有十几平方米的区域与一位街头剃头师傅共同分享(图2)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2ZXS和ZXJ的工作空间

注:图片ZXS的工作空间来源于百度地图。

-->Fig. 2The workspace of ZXS and ZXJ

-->

在这个地方又不耽误干活,又不影响交通,人来人往的生意好一些。离家也近,很方便。来往的街坊邻居也可以坐下来聊聊天。

(访谈对象:ZXS 访谈时间:2014年11月)

如何处理工作空间与其周边空间的关系,是拾荒者成功挪用城市公共空间之后需要考虑的问题之一。占据着公共空间,又不能与公共活动融为一体,拾荒者多会选择将根据地与附近居民、商铺活动进行一定的阻隔。这既是对外界投来的凝视视线的阻隔,又是尽量减少对市民日常生活干扰的生存策略。

这个地方还是我们自己建的呢,原本这里什么都没有,只有一片光秃秃的土地,我们来了之后我就花50元钱买了几十棵四季青的树苗,围着这个空地种了一圈,又买了一棵椰子苗种在中间,7、8年过去了,现在这棵树已经比旁边的房子还高了。

(访谈对象:ZXJ 访谈时间:2014年10月)

ZXJ人为地利用绿化带的作用将工作空间与行人道路进行了空间隔离,阻挡了小区进出居民直接看向废品堆积的视线,避免了脏乱差的印象,有利于他们在此地长期工作(图3)。和ZXJ家不同,ZXS家工作空间的位置与道路之间虽没有任何阻挡物,但也成功地实现了与马路的空间隔离。ZXS家的地盘位于水果蔬菜超市的大门外侧,因所处空间高出马路将近1 m,虽是完全开放的空间,但因高差的原因实际上却是独立于周边社区的日常生活活动空间,既处在人流量大的区域,同时又相对脱离了部分行人的凝视视线。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3ZXJ夫妇工作空间改造前后对比示意图

-->Fig. 3The sketch of ZXJ couple's workspace before and after reconstruction

-->

拾荒者主动建立起的隔离屏障是深知自我处境的折射,是对凝视者优越定位的反抗。“凝视”往往被作为一种带有权力意志的观看方式。与看相比,凝视意味更多,它表示一种心理上的权力关系,即凝视者优越于凝视对象。凝视往往以一种窥测的角度赋予观看者对被观看者的占有与控制的权力[47]。拾荒者作为城市的边缘群体,受到社会的“污名化”对待,看与被看的行为建构了主体与对象,自我与他者,塑造了在城市中格格不入的拾荒者处境。在这样话语情景下生存的拾荒者,由于其力单势薄,难以改变现有的被排斥的现状,转而采用日常生活中的身体实践来改变自我的生活空间。物理空间的空间隔离正是社会排斥的具象化表现。

5.1.2 家空间的建构 在占据城市空间和使用其个人空间的过程中,拾荒者充分发挥了他们的能动性,依靠城市空间所能提供的一切可能性,改变已有空间和场所的性质。比如在寻找居住场所时,ZXJ夫妻、YNS夫妻和XNS夫妻都曾以免费的身体劳动与小区、超市或酒店的管理者换取居住空间。拾荒者进入城市之后,身体成为其最大的资本形式,以身体资本换取城市空间是身体资本的理性运作,之于他们是最为经济实惠的途径(图4)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4ZXJ夫妇的工作生活区域的位置

-->Fig. 4Location of ZXJ couple's workspace and living space

-->

有一天,小区领导买了一个冰箱送到了楼下,他说给我10块钱让我帮他搬上去,我帮他搬上去后没有要他的钱,他看我们勤快、老实,就让我们在这里长住了。到现在已经住有7、8年了。主要是我们勤快,干净些,不要把小区弄得又脏又臭,他们就不会撵我们。

(访谈对象:YXL 访谈时间:2014年10月)

拾荒者每天可以获得很多人们丢弃的物品,把这些物品进行简单的修补变成可用品。电视、床、柜子、桌子、椅子乃至锅碗瓢盆,都是他们对获得的二手物品进行修补和改装之后的成果。简单的修补和改装本是他们从事这一职业的基本身体实践,同时也是他们能动性的体现。除此之外,拾荒者还利用烹饪、声音等其他身体感知方面对其居住场所进行重构,从而生产出具有其原本社会文化背景的家空间。即使条件简陋,拾荒者每天的饮食仍遵循河南菜的传统。ZXJ夫妇中的女主人经常会边做边说:

我们收废品的很少自己买家具,这些锅碗瓢盆、板凳桌子,很多都是收废品的时候收过来的,在这里就是一个穷对付,不像在家里讲究些。做这些面食很费事,做的时间长,经常中间做着做着就有事忙,但是不吃就想得慌,要是连家乡饭都吃不上,才难受哩!

(访谈对象:YXL 访谈时间:2014年10月)

声音同样是个体认识自我和世界的身体性体验,它能够烘托个体的归属感或疏离感。在访谈过程中,拾荒者ZXJ特意展示了他们家买的唯一一件电器,是在河南购买的可以读取移动优盘的收音机,里面储存了大量的豫剧。听河南戏是他们工作之外最重要的娱乐活动。另外,除了在交易和工作过程中,林河西的拾荒者们均采用河南方言交谈,群体内部共有的语言特质营造了强烈的群体归属感,隐藏于城市中间的一个虚拟的乡村地方空间因方言而生成。

通过身体实践,拾荒者就有了“使用但不必拥有的权力”[44],从而得以完全按照自己所携带的社会文化习惯来布置和使用个人占据的空间,从家具的选择、搭配以及摆放全由自己做主,最大限度地打上自我的标签。对于拾荒者而言,在广州的家空间中充斥着的河南饮食、河南戏剧、河南方言等身体感知和实践,而这些身体实践均在营造着拾荒者的“在家”的感觉。因此,拾荒者对工作空间和家空间的建构是“避让但不逃离”的进一步延伸和拓展,是更为积极主动的身体实践。

5.2 基于社会关系网络形成的松散聚集区

拾荒者群体在积极建立个人生存空间的同时,还在建构着专属于拾荒者群体的居住空间和“地盘”。这种空间分异的形成,是拾荒者身体实践与社会关系网络共同作用的结果。当拾荒者进入到城市,他们不断借助或强或弱的异己力量,试图将不同的资源要素结合在一起,以此占据在城市立足的社会资本。社会关系既是拾荒者身体实践维系的结果,同时又是其生存的手段。在借助地缘关系的基础上,拾荒者们以家庭为单位聚居在一起。5.2.1 基于松散地缘关系的拾荒者聚集区 地缘关系是拾荒者的初级关系。正如费孝通所说:“地缘关系”作为血缘关系的投影,生于斯,死于斯,把人和地的因缘固定了。世代间人口的繁殖,像一个根上长出的苗,在地域上靠近在一伙。地域上的靠近可以说是血缘上亲疏的一种反应”[48]。基于地域远近的亲疏逻辑,乡城流动人口来到远离家乡的城市后,建立起以“老乡”为主的社会关系网络,“老乡”对拾荒者在城市成功落脚提供了有利支持。老乡聚集在同一片区工作,是出外谋生的首要选择。在广州,拾荒者群体在空间上的分布多以来源地为主要依据。比如一个骑着自行车走街串巷的专收电器的HXS说:

我们是属于村里出来的最早一批,前些年,我们带了很多老乡到广州市拾破烂。那时候来拾破烂的一大半都是X地人。现在东路这一片收废品的也有很多是我们X人,几乎全是Y省人。

(访谈对象:HXS 访谈时间:2014年10月)

拾荒者在城市内部形成的聚居分布是其地域空间的复制,是地缘关系在拾荒者进城谋生过程中重要性的体现,也是拾荒者群体与城市主流社会相互隔离的空间表现。由于拾荒者工作性质的特殊性决定了其工作空间和居住空间无法相距过远,因此,他们多会在工作地点的附近寻找可以栖身的居住空间。拾荒者聚居隐匿在现代化都市的内部,不易为人发觉,运用自我的街头生存智慧,形成了松散的、边界模糊的、集生活与工作为一体的拾荒者聚集区。在一定程度上有利于消除拾荒者在城市里的陌生感,有利于互帮互助,交流信息。但在另一方面,拾荒者的社会网络往往局限于地缘关系,缺乏主动扩大社交网络的动机,并不有利于拾荒者的城市融合。

5.2.2 基于业缘关系和庇护关系形成的势力范围 庇护关系是一对角色之间的交换关系,可被界定为彼此之间工具性友谊关系的一种特殊情况,其中占据较高社会经济地位的庇护者利用其影响力和资源向社会经济地位较低的被庇护者提供保护和利益,作为回报,被庇护者则向庇护者提供一般性的支持和帮助,包括个人服务[49]。拾荒者不同于其他乡城流动人口,他们并没有统一管理的工作空间,他们不得不通过自我的生活策略,通过自己的努力来获得。同时,由于依靠地缘和亲缘建立起来的社会网络同质性高,能够带来的资源有限,因此,建立异质性的工具性的次级社会关系就成为他们另外一种获取资源、成功立足城市的重要途径。正如上文ZXJ所提到的那样,通过身体劳动的交换,拾荒者得以获得免费工作空间和居住空间。他们的庇护者并不一定是正式组织的成员或者政府官员,庇护者可以是小区的管理人员、超市的收银员、邮局仓库的管理人等职业,他们在社会中并不一定拥有较高的社会地位,但却具有分配拾荒者所需资源的权利。

邮局仓库里有许多寄丢的快递,每月仓库的工作人员都会把这些快递拆开分类,有用的就回收,没用的书纸和盒子都会找收破烂的回收,那个管仓库的人认识我们之后就每个月只找我们,每次都要干一天才能干完,但是能挣千儿八百块钱。……..每次干活的时候就干好点,不多管闲事,收的时候价钱给高点,她就只找我们了。

(访谈对象:YXL 访谈时间:2014年10月)

除了邮局这样的好差事,他们还会和附近多家便利店、水果店的管理人员订立长期的收废品的口头协议。尽管以地缘关系建立的社会网络是他们在城市里的主要关系网,但是他们并不愿意共享彼此的次级社会关系网络,在他们看来,进城后建构的庇护关系是属于私人的谋生资本,是自我身体实践转换的结果。拾荒者在城市之中工作生活的空间是拾荒者与多重社会关系协商的结果,工作空间和居住空间的选择离不开地缘关系的引介,其长期的维系离不开庇护关系和业缘关系的支撑。在多重关系的综合影响下,以夫妻为基础的拾荒者家庭逐渐获得专属于自家的回收废品的势力空间,多个来自于同一地域的家庭相互联系形成松散的、边界模糊的隐藏在都市里地域聚集区。地域聚集区的各个节点分散在城市空间的边缘位置,是城乡差异的另一种体现方式。

6 结论和讨论

6.1 结论

身体作为为边缘群体发声的武器,有力地挑战了主流社会对包括女性、种族、疾病、肥胖等在内的边缘群体的控制和规训。研究从拾荒者的身体实践出发,全面地揭示了拾荒者的身体实践对建成环境的重构过程,并提出以下结论:(1)在追求高楼大厦和整齐划一的现代城市空间形态的过程中,拾荒者作为城市的外来者和边缘群体,常常成为被忽视乃至被驱赶和规训的对象,但是他们通过身体实践占据和重构自我的生存空间。无论被动或主动,拾荒者的身体实践都是对宏观制度和主流文化的默默抵抗。在持续且微观地协商和抵抗中,身体扮演着重要角色。它既是拾荒者体验和感知城市的基础,同时又是拾荒者不断地反作用于城市空间的工具。拾荒者充分发挥其身体实践的作用,借助多重社会关系,巧妙地将公共空间转化为私人空间,由此得以渗入到城市社区的内部。同时,以夫妻为基础的拾荒者家庭逐渐获得专属于自家的回收废品的势力空间,多个来自于同一地域的家庭相互联系,形成松散的、边界模糊的隐藏在都市里的“拾荒者聚居区”。这种个体拾荒者的聚居区不同于以往研究所关注的乡城流动人口聚集区。它隐匿在现代化都市的内部,不易为人发觉,是拾荒者运用自我的街头生存智慧,建立起的空间边界相互交错、但收购权力划分明确的工作势力范围。拾荒者对城市空间的挪用,打破了既定的城市秩序,形成了特有的嵌入在城市空间中的属于拾荒者的空间。

(2)拾荒者聚集区形成不仅仅象征着拾荒者身体实践的成功,同时意味着拾荒者实施并完成了对城市街道、建筑等空间意义的转换与利用。拾荒者聚集区的各个节点分散在城市空间的边缘位置,是城乡关系的另一种体现方式。在拾荒者聚居区碎片状地深入到城市空间之后,城市所代表的现代性、权力、正当的、作为一方主宰的意义被模糊,城市街道和建筑空间中所蕴涵的规制和秩序经过拾荒者细微且长久的身体实践而有所削弱。城市规划所定义的城市空间被拾荒者转变成了融合城乡因素的混合空间。基于此,拾荒者得以成功地在现代城市建设的缝隙占据和开拓他们的生存空间。

6.2 讨论

研究立足于中国的城市化情景,从日常生活的身体实践和拾荒者个体的能动性着手,试图详细地阐述身体和城市两个尺度之间的动态关系,丰富了身体地理学的研究内容。与此同时,研究对拾荒者能动性的关注,挑战了已有研究对拾荒者的刻板印象和脸谱化,强调了发源于身体实践的自下而上的对权力的协商和挑战过程。然而,研究仍存在一些缺陷。首先,拾荒者是一个庞大的复杂群体,由于田野调查所限,对整个群体的理解还不够全面,有待在后续工作中继续深化。其次,个体和城市的互动是一个长期复杂的过程,互动因人而异且时刻发生着变化,因此,本文对拾荒者与城市联系过程的研究只提出了一种可能性,对其内部更多的可能性还需在今后继续补充。身体实践和地方的关系是一个很具意义的话题。首先,身体实践和地方的互动是隐藏于琐碎日常生活中的不易察觉的微观人地关系,其不仅仅是物质空间的碰撞,还直接关系到个体情感和感知与社会、经济以及文化维度之间的互动等议题[50]。关注这一议题有助于我们增强对物质世界多样性的理解。其次,身体实践和建成环境的互动立足于具有群体差异性的身体实践,揭示了多种社会文化群体的独特性,为进一步发掘群体认同和归属感提供新的途径。尤其在现代性和城市化快速发展的当代社会,差异性和流动性的程度不断增强,来自于不同背景、具有不同身体特征的弱势群体和亚文化群体等群体的身体实践都具有丰富的现实意义。最后,身体尺度与其它尺度空间的互动,一直是身体地理学研究的重要内容。如何借用身体体验、身体实践的力量,打破微观边缘群体和宏观权力的二元对立以及微观尺度和宏观尺度的二元分离,开展身体、家、邻里、社区、城市、区域乃至全球多尺度的互动和融合研究,也将成为后续需继续深入探讨的极其富有意义和意味的话题。

致谢:非常感谢安宁博士对本文的帮助!

The authors have declared that no competing interests exist.

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

| [1] | |

| [2] | . 1970年代以来,伴随着消费主义和女权运动,身体研究在人文社会学科中兴起,一个被布莱恩·特纳(Bryan Turner)称之为'身体社会崛起'的时代来临了。身体研究成为西方人文与社会科学研究的'新大陆',众多哲学家、社会理论学家纷纷投身于身体研究,重新解读了身体在认识世界和知识生产中的重要性。身体转向作为文化转向的一部分,同样受到了人文地理学家的关注。许多批判地理学家,如女性主义、马克思主义、反种族主义、后殖民主义、酷儿地理学家认为,身体研究是改善社会、文化、经济关系的可能途径。在'身体转向'的影响下,身体研究逐渐渗入到情感地理学、旅游地理学、乡村地理学等众多研究领域。与此同时,人文地理学家从人文社会科学中引入多种理论,如表演理论、精神分析法、非表征理论等对身体研究进行了探讨和阐释。基于这样的背景,梳理了西方人文地理学中有关身体研究的文献,归纳了人文地理学中身体研究的主要议题和理论,以及由此而展开的一系列具体的研究成果,此工作具有切实的学术意义并对后续相关研究的展开具有指导意义。 . 1970年代以来,伴随着消费主义和女权运动,身体研究在人文社会学科中兴起,一个被布莱恩·特纳(Bryan Turner)称之为'身体社会崛起'的时代来临了。身体研究成为西方人文与社会科学研究的'新大陆',众多哲学家、社会理论学家纷纷投身于身体研究,重新解读了身体在认识世界和知识生产中的重要性。身体转向作为文化转向的一部分,同样受到了人文地理学家的关注。许多批判地理学家,如女性主义、马克思主义、反种族主义、后殖民主义、酷儿地理学家认为,身体研究是改善社会、文化、经济关系的可能途径。在'身体转向'的影响下,身体研究逐渐渗入到情感地理学、旅游地理学、乡村地理学等众多研究领域。与此同时,人文地理学家从人文社会科学中引入多种理论,如表演理论、精神分析法、非表征理论等对身体研究进行了探讨和阐释。基于这样的背景,梳理了西方人文地理学中有关身体研究的文献,归纳了人文地理学中身体研究的主要议题和理论,以及由此而展开的一系列具体的研究成果,此工作具有切实的学术意义并对后续相关研究的展开具有指导意义。 |

| [3] | . Read the full-text online edition of Natural Symbols: Explorations in Cosmology (2003). |

| [4] | . 身体与语言符号一样是人与世界 对话的中介,它把各种概念、观念和情感用可见、可阐释的形式具体化。身体被物化和符号化为一种言说和身份建构方式,实施某种社会行为。本文在综述不同学科 身体研究的基础上,探讨了身体、身份与权力的关系,并以中国转型期边缘群体为例阐释了他们如何用身体参与身份与社会现实的建构。身体像话语一样是一种可以 消费的产品,社会行为者通过消费身体来获取社会关注和身份认同,表达自身诉求和捍卫自身利益的合法性。 . 身体与语言符号一样是人与世界 对话的中介,它把各种概念、观念和情感用可见、可阐释的形式具体化。身体被物化和符号化为一种言说和身份建构方式,实施某种社会行为。本文在综述不同学科 身体研究的基础上,探讨了身体、身份与权力的关系,并以中国转型期边缘群体为例阐释了他们如何用身体参与身份与社会现实的建构。身体像话语一样是一种可以 消费的产品,社会行为者通过消费身体来获取社会关注和身份认同,表达自身诉求和捍卫自身利益的合法性。 |

| [5] | . Although social work practice typically is concerned with physical conditions and experiences such as poverty, addiction, and violence, relatively little attention has been given to the body in professional literature. Emphasizing both physical and sociocultural dimensions of the body, this article argues for an invigorated, more complex understanding of the body in social work theory, practice, and research. Drawing from scholarship in the humanities, social sciences, and social work, a framework involving three dimensions of the body is proposed for integration with accepted ecological practice models. The nature and implications of three primary dimensions of the body for multiple domains of social work practice are explored, citing examples from narratives of mothers living with HIV disease: (1) the experiencing body, focused on the physicality of daily life; (2) the body of power, focused on the physicality of oppression and marginality, typically based on race or ethnicity, socioeconomic status, gender, sexual orientation, age, disability, physical appearance, and illness; and (3) the client body, reflecting the bodily experiences of those identified as clients who participate in relationships with social workers. |

| [6] | . "身体"向来是被社会科学尤其是传统主流社会学所忽视的研究对象.当代身体意识的觉醒和身体社会学的兴起是西方女性主义运动在社会学研究领域中所产生的一种政治后果和社会后果,也是西方工业社会长期深刻转变的结果.从1980年代开始,社会学家不仅认识到了"身体"是当代致治和社会文化的一项重要议题,而且开始把身体问题化,并把它作为社会学理论的一个重要组成要素和分析视角.尽管当代身体社会学的发展还面临着种种的困境和挑战,但其对传统社会学二元范武的解构和开辟新的社会学研究路径来说确实具有十分重大的理论意义. . "身体"向来是被社会科学尤其是传统主流社会学所忽视的研究对象.当代身体意识的觉醒和身体社会学的兴起是西方女性主义运动在社会学研究领域中所产生的一种政治后果和社会后果,也是西方工业社会长期深刻转变的结果.从1980年代开始,社会学家不仅认识到了"身体"是当代致治和社会文化的一项重要议题,而且开始把身体问题化,并把它作为社会学理论的一个重要组成要素和分析视角.尽管当代身体社会学的发展还面临着种种的困境和挑战,但其对传统社会学二元范武的解构和开辟新的社会学研究路径来说确实具有十分重大的理论意义. |

| [7] | . |

| [8] | . AbstractThis paper revisits earlier work on gender and the city (Fenster, 2004, 2005, 2007) and... |

| [9] | . . |

| [10] | . |

| [11] | ABSTRACT This paper considers the built bodies of female body-builders and their training environments. Empirical findings suggest that place of training provides a material and discursive environment that reworks bodies in the feminine/masculine binary. However, the female body-builder works her body within this binary as well as beyond the acceptable feminine/masculine dualism. Three possible, non-exclusive, readings of female body-builders are offered. I argue that the specific materiality of female muscled (built) bodies provides the ground for contestation of the feminine/masculine binary as well as other binaries such as nature/culture, body/mind and sex/gender, thereby opening up new spaces to reconceptualise sexed bodies in geography. The ontological and socio-political status of female body-builders demands a refiguring of sexual difference. |

| [12] | . This article examines young Latina women's interactions in the urban landscape of Stockholm, with a particular focus on white, middle-class areas, and how social difference and racial positioning are produced in and through the processes of urban segregation. Although Stockholm consists of different multiethnic and middle-class white suburbs, a discourse of sharp division between ‘the suburb’ and the inner-city is prevalent in the daily press. Here ‘the suburb’ is either portrayed as dangerous or exotic. This article is based on qualitative research with 29 young Latina women living and attending schools in both the suburban and inner-city areas. This approach facilitates an understanding of how gendered, racialized and classed aspects of segregation are embodied in multiple directions and how mechanisms of spatial exclusion prevail in predominantly white areas – often seen as ‘neutral’ or non-racialized areas. In conclusion, in order to capture the realities of young people's lives within materialized discourses of race and space, I argue that it is crucial to include white settings in the analysis, and experiences of exclusion. |

| [13] | . HYDE B, HYDE L. |

| [14] | . In: Butler R, Parr H. |

| [15] | . |

| [16] | . In: Gregory G, Johnston R, Pratt G. |

| [17] | . |

| [18] | . This report proposes that if cultural geography seeks to continue to be ‘world-class’ and ‘international’ in its outlook and in praxis it then needs to shift the interface between the academy and the ‘other’ both within it and without. There is, in particular, a need to make academic aspirations more international and to make practice within the academy more inclusive and politically orientated towards valuing scholarship and scholars at the edges and margins of, and ‘other’ to, the usual moral geographies of the discipline. |

| [19] | //Ammerman N T. Abstract Eschewing the notion that people's spirituality and their bodily materiality are in binary opposition, this chapter examines how people engage their material bodies in their religious and spiritual practices. Rather than looking at the practices of religious institutions, it asks: What might we see differently if we focused on the ordinary, everyday embodied practices by which people, individually and collectively, literally live their religions? Bodies (e.g., senses, postures, gestures, and voices) are at the very core of individual religious experience, as well as at the center of shared religious expression and community. Examples of specific embodied practices in gardening and dancing suggest how many contemporary patterns of lived religion involve embodied practices. |

| [20] | |

| [21] | . |

| [22] | . 拾荒者在城市中的社会融入存在收支结构单一化、社会交往内卷化、心理融入无意识逆反等诸多不足,融入现状不甚乐观,而单纯依赖政府政策方面的有意识倾斜和保护是远远不够的.本文旨在通过引入社会工作优势视角,着重挖掘拾荒者自身的个体优势和环境优势,综合调动其个人、家庭、社区以及社会等多个层面的资源,共同建立城市拾荒者社会融入的立体支持网络,促进其更好地融入城市,共享现代化建设成果. . 拾荒者在城市中的社会融入存在收支结构单一化、社会交往内卷化、心理融入无意识逆反等诸多不足,融入现状不甚乐观,而单纯依赖政府政策方面的有意识倾斜和保护是远远不够的.本文旨在通过引入社会工作优势视角,着重挖掘拾荒者自身的个体优势和环境优势,综合调动其个人、家庭、社区以及社会等多个层面的资源,共同建立城市拾荒者社会融入的立体支持网络,促进其更好地融入城市,共享现代化建设成果. |

| [23] | |

| [24] | . Quality of life (QoL) studies have become acceptable globally as indicators of how well a people are living. They are increasingly being used to identify and design areas of intervention to raise the wellbeing of a population. While studies on livelihoods in the informal waste recycling system of developing country cities have also been on the increase in recent years, assessments of the QoL expectations within the livelihoods framework in the informal waste recycling sector seem surprisingly few. Studies of this nature have also not been undertaken in the context of Nigerian socio-political, cultural and economic environment. Applying qual-dominant mixed methods approach to the livelihood activity of waste picking in the commercial city of Aba in southeastern Nigeria, this paper identifies predominant social indicators relevant to the Aba scavengers, waste pickers perceptions and QoL expectations, and potential outcomes of meeting the QoL expectations of waste pickers in the area. It also categorizes pickers vulnerabilities into four levels of increasing magnitude. Given that African social dynamics do not always or often find expression, fully or partially, in figures, the paper stresses the need to apply ethnographic and qualitative research methods in assessment of QoL and wellbeing in the informal waste recycling system. It further argues that integrating QoL assessments into public decision-making and social policy in Nigeria will contribute significantly towards meeting some of the Millennium Development Goals (MDGs) while also engendering sustainable urban livelihood outcomes. |

| [25] | . 在围绕收废品这一行动过程和垃圾场这一空间场域展开的一系列较量中,拾荒者通过调整与各个行动主体的关系,并通过各种合法的或隐密的规则改善自己的生存境遇。拾荒者在与帮带者、其他拾荒者与社区管理者的交往中,遵循着不同的行为方式。为求生存而不顾道德规范的趋向反映了拾荒者观念的变化,也展现出空间位置的转换和人际关系的变化呈现出的行为差异。 . 在围绕收废品这一行动过程和垃圾场这一空间场域展开的一系列较量中,拾荒者通过调整与各个行动主体的关系,并通过各种合法的或隐密的规则改善自己的生存境遇。拾荒者在与帮带者、其他拾荒者与社区管理者的交往中,遵循着不同的行为方式。为求生存而不顾道德规范的趋向反映了拾荒者观念的变化,也展现出空间位置的转换和人际关系的变化呈现出的行为差异。 |

| [26] | [D]. [D]: |

| [27] | [D]. [D]: |

| [28] | [D]. [D]: |

| [29] | [D]. [D]: |

| [30] | [D]. [D]: |

| [31] | . . |

| [32] | . 无论是政府管理部门对拾荒者的忽视,或是北城当地人对拾荒者的歧视,还是拾荒者本人对他们的命运的认识,都深深地刻上了拾荒及拾荒者所蕴涵的特定符号意义的烙印,这些意识和态度都直接与拾荒者所处的社会地位相关。 . 无论是政府管理部门对拾荒者的忽视,或是北城当地人对拾荒者的歧视,还是拾荒者本人对他们的命运的认识,都深深地刻上了拾荒及拾荒者所蕴涵的特定符号意义的烙印,这些意识和态度都直接与拾荒者所处的社会地位相关。 |

| [33] | . 本研究基于对96位60岁或以上的拾荒老人的问卷调查和17名老人的深度访谈,揭示了拾荒老人这一特殊群体的基本生活图景,并辨识出他们面对各种不同形式的社会排斥,包括经济排斥(缺乏工作机会与消费能力)、政治排斥(缺乏工会/机构保护其利益)、社会关系排斥(因拾荒而受到歧视或生活孤独)和福利排斥(没有领取社会保障金和无法企及社会福利服务)。 . 本研究基于对96位60岁或以上的拾荒老人的问卷调查和17名老人的深度访谈,揭示了拾荒老人这一特殊群体的基本生活图景,并辨识出他们面对各种不同形式的社会排斥,包括经济排斥(缺乏工作机会与消费能力)、政治排斥(缺乏工会/机构保护其利益)、社会关系排斥(因拾荒而受到歧视或生活孤独)和福利排斥(没有领取社会保障金和无法企及社会福利服务)。 |

| [34] | . . |

| [35] | |

| [36] | . . |

| [37] | |

| [38] | . . |

| [39] | . . |

| [40] | . Theories of urban and regional planning have been deficient, neglecting to account sufficiently for its use as a tool of social control and oppression. The article argues that planning's well-documented progressive potential should be understood as being structurally accompanied by a more sinister dark side. It develops a conceptual framework within which the 'planning as control' can be theorized and studied, and by linking the public production of space to recent social science and Foucauldian debates on state and nation-building. The framework delineates four principal dimensions: territorial, procedural, socioeconomic, and cultural, each with a capacity to influence intergroup relations. These dimensions should be understood as double-edged, with the influence of each potentially stretching between emancipatory reform and oppressive control. This article concludes by offering some explanations for the neglect of the dark side by most theorists, and by sketching a future agenda for a revised critical theory of planning. |

| [41] | . 近年来,针对某些群体的复仇型或后公正空间政治成为西方城市地理学理解20世纪80年代以来城市转型的重要理论。现有的研究注意到了这种空间政治嵌入地方的多样形态,但对其内含的对立性缺乏研究。中国社会转型过程中发生的现实空间矛盾为开展我国背景下的公共空间政治研究提供了源泉。本文基于列菲弗尔的基本空间理论,采用结构—能动的分析路径,运用宏观的政策和制度分析与对典型案例的观察、半结构式访谈、深度访谈相结合的综合方法,以摊贩现象为切入点对90年代以来广州城市空间政治进行了研究。研究表明,一种排斥性公共空间政治内在地包含了由结构性的规训与能动性的反规训构成的对立性,这一特性在广州表现为:①对摊贩的排斥性空间政治是作为解决发展的潜在危机而实施综合环境改善战略的组成部分而产生,并导致一种更为明显的"全景敞视主义"式规训机制的形成。②对立的空间通过摊贩日常式的伺机而动和温顺的不遵守与插曲式的个体暴力和集体行动而形成,结果战略空间被重构为以维持个体生存、摆脱贫困和追求自由为目的的工具空间。这种对立性在根源上是一种社会产物,而产生的实际冲突状况则将取决于空间发展观念及规训策略与反规训力量两者之间的对抗或协调程度。 . 近年来,针对某些群体的复仇型或后公正空间政治成为西方城市地理学理解20世纪80年代以来城市转型的重要理论。现有的研究注意到了这种空间政治嵌入地方的多样形态,但对其内含的对立性缺乏研究。中国社会转型过程中发生的现实空间矛盾为开展我国背景下的公共空间政治研究提供了源泉。本文基于列菲弗尔的基本空间理论,采用结构—能动的分析路径,运用宏观的政策和制度分析与对典型案例的观察、半结构式访谈、深度访谈相结合的综合方法,以摊贩现象为切入点对90年代以来广州城市空间政治进行了研究。研究表明,一种排斥性公共空间政治内在地包含了由结构性的规训与能动性的反规训构成的对立性,这一特性在广州表现为:①对摊贩的排斥性空间政治是作为解决发展的潜在危机而实施综合环境改善战略的组成部分而产生,并导致一种更为明显的"全景敞视主义"式规训机制的形成。②对立的空间通过摊贩日常式的伺机而动和温顺的不遵守与插曲式的个体暴力和集体行动而形成,结果战略空间被重构为以维持个体生存、摆脱贫困和追求自由为目的的工具空间。这种对立性在根源上是一种社会产物,而产生的实际冲突状况则将取决于空间发展观念及规训策略与反规训力量两者之间的对抗或协调程度。 |

| [42] | [D]. [D]: |

| [43] | . "居住证转办常住户口"已经成为一些地区的经验做法.基于户籍身 份限制,广东地区流动人口与户籍人口的社会资源分配及福利存在一定差异,居住证时代对流动人口的公共服务将有所加强."居住证转办模式"是由城市福利和承 载力供需矛盾产生的审批和筛选机制,地区之间在户籍改革中是一种博弈关系.广东"居住证转办模式"的门槛和标准应该结合城市化目标和"双转移"战略,依城 市类型和规模大小梯度设置,让居住证制度成为城市人口服务和管理工作的有效工具. . "居住证转办常住户口"已经成为一些地区的经验做法.基于户籍身 份限制,广东地区流动人口与户籍人口的社会资源分配及福利存在一定差异,居住证时代对流动人口的公共服务将有所加强."居住证转办模式"是由城市福利和承 载力供需矛盾产生的审批和筛选机制,地区之间在户籍改革中是一种博弈关系.广东"居住证转办模式"的门槛和标准应该结合城市化目标和"双转移"战略,依城 市类型和规模大小梯度设置,让居住证制度成为城市人口服务和管理工作的有效工具. |

| [44] | |

| [45] | . . |

| [46] | . . |

| [47] | . 正在视觉文化研究的语境中,"凝视"往往被作为一种带有权力意志的观看方式。正如乔纳森·施罗德所说:"与看相比,凝视意味更多——它表示一种心理上的权力关系,即凝视者优越于凝视对象。"凝视往往以一种窥测的角度赋予观看者对被观看者的占有与控制的权力。在视觉文化理论中,"凝视"作为一个术语,往往与阶级、种族、性别、民族等身份问题联系在一起:富人凝视穷人,白人凝视黑人,男人凝视女人,西方凝视东方,"凝视"体现的是一系列二元对立的权力话语。 . 正在视觉文化研究的语境中,"凝视"往往被作为一种带有权力意志的观看方式。正如乔纳森·施罗德所说:"与看相比,凝视意味更多——它表示一种心理上的权力关系,即凝视者优越于凝视对象。"凝视往往以一种窥测的角度赋予观看者对被观看者的占有与控制的权力。在视觉文化理论中,"凝视"作为一个术语,往往与阶级、种族、性别、民族等身份问题联系在一起:富人凝视穷人,白人凝视黑人,男人凝视女人,西方凝视东方,"凝视"体现的是一系列二元对立的权力话语。 |

| [48] | |

| [49] | . 非正式关系渗透在政治和经济领域的正式组织和科层体系之中,被认为是中国社会关系的重要特征。本文梳理韦伯以来讨论中国社会关系的重要研究,归纳出四种讨论中国社会关系的不同路径:“特殊主义”和科层制、庇护主义、儒家社会理论与“关系”,以及社会网络研究。这些路径在理论背景、研究主题和写作时间上各有特点,有些路径中还隐藏着不同程度的价值判断。梳理显示出三支讨论社会关系的脉络:侧重特定政治经济背景的制度视角、侧重伦理涵义的文化视角,以及社会网络分析所代表的结构视角。本文认为,应当将文化、制度与结构视角相结合,分析社会关系的结构特征与伦理内涵为转型社会的科层制建设以及制度变迁提供了怎样的基础。 . 非正式关系渗透在政治和经济领域的正式组织和科层体系之中,被认为是中国社会关系的重要特征。本文梳理韦伯以来讨论中国社会关系的重要研究,归纳出四种讨论中国社会关系的不同路径:“特殊主义”和科层制、庇护主义、儒家社会理论与“关系”,以及社会网络研究。这些路径在理论背景、研究主题和写作时间上各有特点,有些路径中还隐藏着不同程度的价值判断。梳理显示出三支讨论社会关系的脉络:侧重特定政治经济背景的制度视角、侧重伦理涵义的文化视角,以及社会网络分析所代表的结构视角。本文认为,应当将文化、制度与结构视角相结合,分析社会关系的结构特征与伦理内涵为转型社会的科层制建设以及制度变迁提供了怎样的基础。 |

| [50] | . ABSTRACT This article considers how a phenomenological perspective contributes to the theme of uman bodies in material space . The author reviews several central phenomenological concepts, including lifeworld, natural attitude, epoch茅, and the phenomenological reduction. The author then draws on the phenomenological discussion of lived body, body-subject, and environmental embodiment to describe the intimate lived relationship between human bodies and the physical worlds in which they find themselves. Particularly relevant in this regard is the phenomenological concept of place, which is defined as any environmental locus that gathers human actions, experiences, and meanings spatially. The article uses the work of urban critic Jane Jacobs (The Death and Life of Great American Cities, 1961) and sociologist Eric Klinenberg (Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago, 2002) to illustrate how environmental embodiment and vibrant urban places are supported or stymied by material and spatial qualities like street configuration, population density, and mix of activities. The author concludes by considering what a phenomenological perspective on environmental embodiment and place might mean for human rights and environmental justice. The possibility of place justice is proposed: the use of indirect means like environmental design, public policy, and place-oriented law to protect vibrant places and to invigorate moribund environments. Key words: phenomenology, lifeworld, natural attitude, lived body, body-subject, environmental embodiment, place, place ballet, Jane Jacobs, Eric Klinenberg, Maurice Merleau-Ponty, place justice |