0 引言

【研究意义】苜蓿被誉为牧草之王,是优质的奶牛粗饲料[1]。随着近几年消费者对牛奶品质以及消费需求的提高,中国奶牛饲料正在由秸秆+精饲料型向牧草+青贮+精饲料型转变[2],对苜蓿的需求量日益增加,推广高产优质苜蓿种植已成为中国振兴奶业的一个重要举措[3]。实现苜蓿的高产和优质多数情况需要肥料和灌溉,但是肥料生产、施用以及灌溉过程会消耗大量能源,增加温室效应。在全球控制温室效应的大背景下,施肥和灌溉是否会以及如何影响苜蓿生产的温室气体排放也是目前所必须考虑的。甘肃省是中国苜蓿传统种植区域,多年苜蓿留床面积约占全国种植面积的1/3,稳居全国之首[4],且因其境内地域和降雨差异,苜蓿种植存在不同的施肥和灌溉模式。因此以甘肃省为研究区域,评估施肥和灌溉对苜蓿碳足迹的影响,对于寻求苜蓿种植的最佳模式,促进其可持续发展具有重要意义。【前人研究进展】“碳足迹”是生产单位目标产品的过程中,直接或间接排放的温室气体的总和[5],通常用生产单位产品的二氧化碳当量(CO2 eq)表示。农业系统的碳足迹研究主要用于定量评估不同农产品对全球暖化的贡献、温室气体的主要排放环节及减少其排放量的有效措施。国内外对农作物碳足迹的研究主要集中在主粮作物和油料作物。史磊刚等[6]评价了华北平原小麦-玉米的碳足迹,并对不同农作措施下冬小麦-夏玉米的碳足迹及优化潜力进行了评价;GAN等研究了大麦、油菜等碳足迹,指出了氮肥施用量与作物碳足迹呈正相关关系[7-8],刘松等[9]同样发现氮肥施用量与小麦和玉米的碳足迹呈显著正相关关系。然而关于苜蓿的碳足迹国内外只有少数文献报道[10],刘松等[9]研究指出关中平原苜蓿的碳足迹为0.38 kg CO2 eq·kg-1苜蓿干草,主要贡献环节是化肥生产、氮肥田间施用的排放和灌溉,但由于样本较少而没有分析化肥及灌溉与碳足迹的关系;ADOM等[11]研究表明美国生产的苜蓿干草碳足迹仅为 0.17 kg CO2 eq,碳足迹主要来源为作物残茬、磷肥施用、石灰、柴油和电,苜蓿的碳足迹存在较大区域差异,该研究比较了苜蓿与其他作物之间的碳足迹差异,但没有分析主要因素与碳足迹之间的变化趋势。【本研究切入点】已有的研究表明,氮肥施用量与小麦、玉米等其他农作物的碳足迹之间存在线性正相关关系,而其对苜蓿碳足迹的影响尚不清楚;苜蓿碳足迹存在区域差异,该差异可能是由于种植模式、施肥和灌溉量的差异引起。甘肃省作为中国苜蓿的主产区且省内存在不同的施肥和灌溉模式,而其碳足迹特征及减排潜力尚不清楚。【拟解决的关键问题】采用生命周期方法和IPPC[12]提供的温室气体计算方法,定量评估并明确甘肃省苜蓿不同施肥和灌溉模式的碳足迹大小及其主要影响环节;分析能够降低苜蓿碳足迹的施肥和灌溉模式,评估其减排潜力,为甘肃省苜蓿生产的可持续发展提供理论依据。1 材料与方法

1.1 研究区域与数据来源

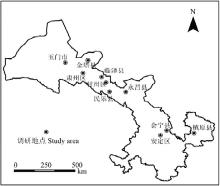

研究区域甘肃省地处季风气候与大陆性气候的过渡地带,日照充足,年降水少,温差大,水热条件由东南向西北递减,年均温度0—16℃,年积温(≥10℃)为2 000—4 500℃,日照时数1 700—3 400 h,降水量37—735 mm[13]。甘肃省苜蓿种植主要分布在陇东、陇中和河西地区。陇东、陇中地区降水量一般超过400 mm,苜蓿种植以雨养为主,河西地区与前两区域的地域差异十分明显,降水稀少,一般在200 mm左右,河西走廊地区年降水量甚至在50—150 mm以下,日照强烈,蒸发大,苜蓿种植以灌溉为主,该气候特点也使得河西地区调制干草成本低且质量高,加上地广人稀,地势平坦,适宜大规模集约化的机械作业,是甘肃省苜蓿大规模集约化种植区域[14]。于2016年6—9月调研了甘肃省苜蓿主产区陇东、陇中和河西地区10个县区14个乡镇苜蓿的产量、化肥、农机使用及灌溉等情况,每个乡镇调研5—6个农户或农场,共获得73个有效样本数据,共覆盖3 063 hm2苜蓿种植面积,约占甘肃省苜蓿种植面积的4%。调研点分布见图1,分别为庆阳市镇原县、白银市会宁县、定西市安定区、金昌市永昌县、张掖市(甘州区、民乐县、临泽县)、酒泉市(玉门市、肃州区、金塔县),这些市(县区)是甘肃省苜蓿主产区,能够代表甘肃省的苜蓿生产情况。

调研数据采用SPSS 18.0、Excel 2013软件处理分析。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1甘肃省苜蓿调研地点分布

-->Fig. 1The distribution of survey sites in Gansu Province

-->

1.2 评估方法

本研究依据生命周期评价的一般程序进行,包括目标定义和范围、清单分析、碳足迹评估(影响评估)和结果分析[15]。1.2.1 目标定义和范围 评估甘肃省苜蓿的碳足迹,即生产1 kg苜蓿干物质(DM)从原材料到苜蓿的整个生产过程中温室气体的排放。功能单位为1 kg苜蓿干物质。评估范围根据苜蓿的生产活动确定,从化肥等的生产到苜蓿的收获,包括(1)化肥生产过程的二氧化碳排放;(2)氮肥施用引起的氧化亚氮直接和间接排放,以及尿素的田间二氧化碳排放;(3)灌溉能耗带来的二氧化碳排放;(4)播种和收获等农机使用引起的二氧化碳排放;(5)苜蓿残茬引起的氧化亚氮直接和间接排放;(6)农药和农膜生产引起的二氧化碳排放。

1.2.2 清单分析 清单分析是对定义的产品生命周期阶段资源、能源和环境污染物的排放进行数据量化分析。本文苜蓿生产过程的农资消耗和产量来自于实地调研数据,代表了2011—2015年甘肃省苜蓿的生产情况。甘肃省陇东、陇中与河西地区的气候与水文条件存在较大差异,加之苜蓿种植的布局、规模与种植习惯的影响,使得苜蓿种植模式差异也较大。根据施肥和灌溉情况甘肃省苜蓿种植主要存在4种模式:(1)不施肥、不灌溉的粗放模式(non-fertilization and non-irrigation,NFNI);(2)施肥、不灌溉模式(spreading fertilizer and non-irrigation,SFNI);(3)施肥、河水灌溉模式(spreading fertilizer and river irrigation,SFRI);(4)施肥、地下水灌溉的高投入高产出模式(spreading fertilizer and well irrigation,SFWI)。前两种模式主要存在于陇东和陇中地区,后两种模式主要存在于河西地区,4种种植模式的投入产出见表1。SFRI模式中的部分农户属于以河水灌溉为主,少量井水灌溉补充。

Table 1

表1

表1甘肃省苜蓿不同种植模式的年投入和产出

Table 1Annual resource input and output from 1 hm2 land in different cropping patterns in Gansu Province

| 种植模式 Cropping pattern | 产量(干物质计) Yield on dry matter (kg·hm-2) | 化肥Chemical fertilizer (kg·hm-2) | 灌溉用电 Electricity for irrigation (kWh·hm-2) | 柴油 Diesel oil (L·hm-2) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N | P2O5 | K2O | 尿素Urea | ||||

| NFNI | 7326±1698a | 0a | 0a | 0a | 0a | 0a | 23.4±39.2a |

| SFNI | 9074±1913b | 107.7±57.1b | 60.4±35.1b | 9.4±19.3b | 217.5±132.5b | 0a | 79.7±36.5b |

| SFRI | 11450±1145c | 113.4±28.0b | 207.8.±66.9c | 78.8±111.9c | 163.3±46.1c | 175.0b | 139.4±17.8c |

| SFWI | 12407± 216.7c | 160.4±31.1c | 188.6±22.4c | 10.8±34.2b | 195.5±26.9b | 5674±626.5c | 129.3±0.0c |

新窗口打开

使用的参数依据“就近原则”,首选国内与本研究区域一致或相近地区的参数,其次是国内其他地区的参数,再次选择国外参数。苜蓿地上残余物的干物质含量及残余物含氮量的计算依据IPCC(2006)国家温室气体清单指南提供的方法。氮肥(N)、磷肥(P2O5)、钾肥(K2O)生产的温室气体排放系数(kg·kg-1)分别为4.77[16]、2.02、0.49[17];苜蓿施用氮肥田间N2O直接排放系数(kg N2O-N·kg-1 N)和氨挥发系数(kg NH3-N·kg-1 N)分别为0.0105[18]和0.17[19];硝态氮淋溶系数参考赵荣芳等[20]的研究,选取值为0.25;大气氮沉降的N2O排放系数(kg·kg-1)、氮渗漏或径流损失引起的N2O排放系数(kg·kg-1)、尿素田间CO2排放系数(kg·kg-1)和苜蓿残余物含氮量(kg·kg-1)均来自IPCC(2006),分别为0.01、0.0075、0.2和0.027;柴油、电力、农药、地膜生产或使用的CO2排放系数(kg·L-1、kg·kWh-1、kg·kg-1、kg·kg-1)分别为2.76[21]、0.95[22]、18.04[23]、6.41[24]。

1.2.3 碳足迹评估 苜蓿生产涉及的温室气体为CO2和N2O,为便于汇总排放量,统一的计量单位二氧化碳当量(CO2 eq)被用来计量不同种类温室气体的排放量。苜蓿碳足迹计算公式如下:

CF=ECO2eq/YDM

式中,CF为苜蓿碳足迹(kg CO2 eq·kg-1 DM);ECO2eq为生产苜蓿生命周期内的以CO2为当量计算的总的温室气体排放量(kg);YDM为苜蓿干物质产量(kg)。

ECO2eq=\(\sum

3_{i=1}F_i\)×efi+M×efM+Ei×efE+U×efU×44/12+(FN+CR×CRN)×(efDN+FGAS×efNH)×44/28×265

式中,Fi为生产苜蓿施用第i种肥料的量(kg);efi为生产第i种肥料的CO2排放系数(kg CO2·kg-1);M为苜蓿农机柴油消耗量(L);efM为柴油燃烧的CO2排放系数(kg CO2·L-1);Ei为生产第i种作物的耗电量(kWh);efE为生产电的CO2排放系数(kg CO2·kWh-1);U为苜蓿尿素施用量(kg);efU为尿素排放因子(kg·kg-1);44/12为CO2-C换化为CO2的系数;FN为苜蓿施氮量(kg);CR为苜蓿残余物量(kg);CRN为苜蓿残余物中含氮量(kg N·kg-1);efDN氮肥N2O直接排放系数(kg N2O-N·kg N-1);FGAS为苜蓿氨挥发系数,efNH为大气氮沉降排放N2O的系数;44/28为N2O-N转化为N2O的系数;265[25]为N2O增温潜趋势值。

2 结果

2.1 甘肃省苜蓿不同种植模式的碳足迹

甘肃省苜蓿不同种植模式生产1 kg苜蓿(以干物质计)的温室气体排放量(以kg CO2 eq计)由小到大依次为NFNI 模式0.021、SFNI模式0.190、SFRI模式0.219、SFWI模式 0.639。SFNI模式除过与SFRI模式之间碳足迹差异不显著外,与其他两种植模式之间的差异均显著(表2)。Table 2

表2

表2甘肃省苜蓿的碳足迹

Table 2Carbon footprint of alfalfa in Gansu Province (kg CO2 eq·kg-1 DM)

| 种植模式 Cropping pattern | 最大值 Maximum value | 平均值 Average value | 最小值 Minimum value | 标准差 Standard deviation | 样本数 Sample number |

|---|---|---|---|---|---|

| NFNI | 0.048 | 0.021a | 0.011 | 0.016 | 19 |

| SFNI | 0.330 | 0.190b | 0.060 | 0.073 | 20 |

| SFRI | 0.354 | 0.219b | 0.134 | 0.066 | 24 |

| SFWI | 0.728 | 0.639c | 0.548 | 0.064 | 10 |

新窗口打开

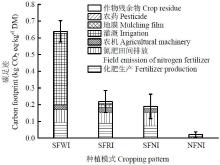

2.2 甘肃省苜蓿碳足迹的主要构成环节

甘肃省苜蓿碳足迹构成如图2所示,不同种植模式之间的构成环节和各环节对碳足迹的贡献率存在差异。NFNI模式的碳足迹主要由苜蓿残茬和农机使用两部分的排放组成,其对碳足迹的贡献率分别为56%和44%。SFNI模式和SFRI模式碳足迹的主要产生环节是化肥生产和氮肥田间排放,对苜蓿碳足迹贡献率别占38%—41%和28%—42%;农机使用次之,贡献率为13%—16%;其他环节的贡献率均小于10%。SFWI模式碳足迹的最大来源是灌溉耗电,对苜蓿碳足迹贡献约占67%;其次为化肥生产约占15%,氮肥田间排放占12%,其他环节的贡献率均低于6%。虽然不同种植模式的苜蓿碳足迹不同,但对于施肥型的种植模式,化肥生产、氮肥田间排放、灌溉用电和农机使用是温室气体主要的排放环节。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2甘肃省苜蓿碳足迹组成

-->Fig. 2Carbon footprint composition of alfalfa harvested in Gansu Province

-->

化肥生产和氮肥田间排放都可归类为与化肥有关的排放,化肥对苜蓿碳足迹的贡献率为69%—81%(NFNI、SFWI模式除外),其中由氮肥生产和田间施用的排放占化肥总排放的80%—91%。这主要由于生产单位氮肥的温室气体排放量远高于生产磷肥和钾肥,约是磷肥的2.4倍,钾肥的10倍;另外,氮肥施到田间后会排放N2O,而N2O的温室效应是CO2的265倍,同时如果施用的氮肥是尿素,尿素除了会排放N2O,还会直接释放CO2,这些都导致氮肥成为影响苜蓿碳足迹的重要因素。

苜蓿生长季需水量大,而河西地区降雨少蒸发量大,因此苜蓿生长期需要灌溉大量的水,加上使用机井灌溉需要消耗大量的电,这导致灌溉耗电成为河西井灌区苜蓿碳足迹的首要来源。根据本文调研数据,农机已经广泛应用于甘肃省苜蓿种植。苜蓿地翻耕、播种、施肥、喷洒农药、收割、搂草、打捆、翻晒等环节都需要使用农机,同时甘肃苜蓿一般收割2—4茬,每一茬都需要收割、搂草等,因而苜蓿农机(一般使用柴油)使用柴油消耗较高,使其成为甘肃省苜蓿碳足迹不可忽视的因素。

2.3 氮肥施用量对苜蓿干物质产量和碳足迹的影响

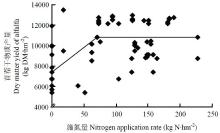

调研获得的农户实际氮肥施用量和苜蓿干物质产量之间的变化趋势如图3,当氮肥施用量<70 kg·hm-2时,随着氮肥施用量的增加,苜蓿干物质产量有增长的趋势;但当氮肥施用量>70 kg·hm-2时,干物质产量不再随着施氮量的增加而增长,即调研区域苜蓿的最优施氮量是70 kg·hm-2。该最优施氮水平显著低于SFNI、SFRI和SFWI模式的平均施氮水平。

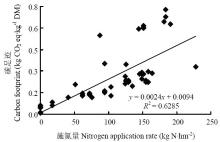

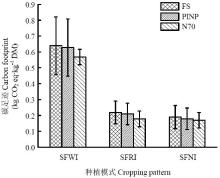

甘肃省苜蓿施氮量对碳足迹的影响见图4,施氮量与苜蓿碳足迹呈正相关线型关系(r=0.72)。氮肥对碳足迹的影响主要有2个环节,一个是氮肥生产,另一个是氮肥田间施用。减少氮肥对苜蓿碳足迹的影响有2个途径:合理减施氮肥和降低氮肥生产过程的温室气体排放。因此,本研究设置了2个氮肥减排情景:一是调研数据模拟的最优施氮水平(70 kg N·hm-2);二是氮肥生产工艺改进。氮肥减施方案假设甘肃省3种施肥模式(SFNI、SFRI和SFWI)的平均施氮水平通过合理的田间管理,降到70 kg·hm-2,而产量能保持原来的水平。氮肥生产工艺改进假设中国生产氮肥的排放系数由4.77 kg CO2·kg-1 N降至美国水平3.87 kg CO2·kg-1 N[11]。2种减排情景下3种苜蓿种植模式的碳足迹如图5,平均施氮水平降为70 kg·hm-2时,SFNI、SFRI和SFWI模式的平均碳足迹分别降低10%、18%和11%,改进氮肥生产工艺可使3种模式的碳足迹分别降低5.8%、4.3%和1.8%。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3甘肃省苜蓿氮肥施用量对干物质产量的影响

-->Fig. 3Effect of nitrogen application on dry matter yield of alfalfa in Gansu Province

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4甘肃省苜蓿氮肥施用量对碳足迹的影响

-->Fig. 4Effect of nitrogen application on carbon footprint of alfalfa in Gansu Province

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图52种减排情景下3种苜蓿种植模式的碳足迹

FS为调研数据碳足迹;PINP为改进氮肥生产工艺的碳足迹;N70为最优施氮水平的碳足迹

-->Fig. 5Carbon footprint of alfalfa production in three cropping patterns under two mitigation scenarios

FS refers to the carbon footprint of alfalfa production from the farms surveyed; PINP refers to the carbon footprint in the scenario of improving the nitrogen production process; N70 refers to the carbon footprint in the scenario of the optimal nitrogen application level

-->

2.4 施用有机肥对苜蓿碳足迹影响

在本文调研中,甘肃苜蓿种植基本上施用化肥,很少施用有机肥。本文根据杨园园等[26]田间试验研究的单施氮肥和牛粪氮肥混施(60%牛粪N,40%化肥N)的田间N2O排放量和对产量的影响数据,并考虑牛粪作为有机肥所分担的奶牛养殖过程温室气体排放量[27],评估牛粪氮肥混施对施肥的3种模式SFNI、SFRI和SFWI碳足迹的影响。根据杨园园等两年的田间试验数据,在同样的施氮水平下,牛粪氮肥混施(60%牛粪N,40%化肥N)的田间N2O排放系数比单施氮肥高12%,产量低9.4%[26],不过牛粪作为有机肥所分担的奶牛养殖过程温室气体排放量2.15 kg CO2 eq·kg-1 N[27]却低于生产N肥的温室气体排放量4.77。牛粪氮肥混施(60%牛粪N,40%化肥N)使SFNI和SFRI模式的碳足迹分别降低8%和6%,但对于SFWI模式由于其碳足迹的主控因素是灌溉能耗和产量,使用牛粪减少的N肥生产过程的排放对总温室气体排放量的影响较小,但却较大地影响了产量,导致碳足迹比单施氮肥增加了3%。2.5 灌溉对苜蓿干物质产量和碳足迹的影响

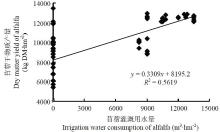

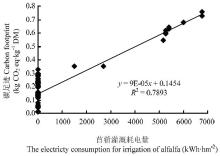

甘肃省年降雨量少而苜蓿生长季节需水量大,灌溉是苜蓿产量的控制因素,灌溉量与苜蓿干物质产量之间存在正相关线型关系(r=0.75,图6),随着灌溉量的增加,干物质产量有增长趋势。苜蓿灌溉对碳足迹的影响主要由灌溉是否消耗能源及消耗多少决定。灌溉耗电量与碳足迹有显著的线型正相关关系(r=0.93,图7)。甘肃省苜蓿生产的4种模式中只有SFRI和SFWI灌溉,SFRI主要是河水自流灌溉,灌溉耗电量小,其碳足迹受灌溉影响小,SFWI模式为井水灌溉,耗电量大,因此受灌溉量影响大。本文调研的SFWI模式均为大水漫灌,大水漫灌的水资源有效利用率只有30%—40%[28],因而苜蓿漫灌浪费了大量的水资源。郭学良等[29]研究表明,与漫灌相比,喷灌产量增加了21.6%,每公顷需灌溉9 100 m3,与SFWI模式漫灌相比节水2 150 m3,节约用电1 075 kWh。王东等[30]的研究指出地埋滴灌种植苜蓿,亩产较常规灌溉高40%以上,每公顷需灌溉水4 500 m3,与SFWI模式漫灌相比可节水6 750 m3,节约用电3 375 kWh。若SFWI模式采用喷灌和滴灌,假设产量保持原来的水平,若不考虑额外的管材生产带来的温室气体排放,则河西井灌区苜蓿碳足迹将降至0.558和0.383 kg CO2 eq·kg-1 DM,与漫灌相比分别降低了12.7%和38.5%。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图6甘肃省灌溉水量对苜蓿干物质产量的影响

-->Fig. 6Effects of irrigation rate on dry matter yield of alfalfa in Gansu Province

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图7灌溉耗电量对甘肃省苜蓿碳足迹的影响

-->Fig. 7Effects of electricity consumption for irrigation on carbon footprint of alfalfa in Gansu Province

-->

3 讨论

本研究获得的甘肃省苜蓿生产的SFNI模式和SFRI模式的碳足迹(0.190和0.219 kg CO2 eq·kg-1 DM)高于美国的研究(0.17 kg CO2 eq·kg-1 DM)[8],主要原因为美国苜蓿种植很少施氮肥,其碳足迹主要来源于磷肥施用,而磷肥对碳足迹的影响远低于氮肥。甘肃省的施肥河水灌溉(SFRI)模式与刘松等[9]研究的关中平原苜蓿种植模式一致,但碳足迹(0.219 kg CO2 eq·kg-1 DM)低于关中平原(0.382 CO2 eq· kg-1 DM),主要原因是甘肃省SFRI模式的施氮水平(113 kg N·hm-2)低于陕西省关中平原(179 kg N·hm-2),而氮肥施用量是施肥河水灌溉模式碳足迹的主要因素,对碳足迹的贡献率为80%—91%。已有文献未对不施肥不灌溉(NFNI)和施肥井灌(SFWI)模式的苜蓿碳足迹做过研究,无法对甘肃省的这两类苜蓿种植模式进行同类研究比较。甘肃存在的4种苜蓿种植模式中,NFNI模式较为粗放,既不施肥也不灌溉,是4种模式中产量最低的,但由于生产过程没有引入大量的温室气体排放源,使得温室气体排放量非常少,导致其碳足迹最低。SFNI模式也不灌溉,但施肥,其产量显著高于前者,而由于施肥带来的温室气体排放量的增量高于产量的增量,导致SFNI模式碳足迹高于NFNI模式,且差异显著。SFRI模式与SFWI模式均属于既施肥又灌溉的资源高投入模式,虽然产量都显著高于前两者,但高投入带来的产量增量尚不足以抵消温室气体排放量的增量,因此碳足迹高于前两者,尤其是SFWI模式属于井水灌溉,抽取地下水灌溉消耗大量电能导致温室气体排放量显著升高,其碳足迹不仅显著高于前两者也显著高于河水灌溉的SFRI模式。

氮肥施用是甘肃省苜蓿生产SFNI、SFRI和SFWI模式碳足迹的主要来源,占前两类模式碳足迹的80%—91%,通过对实际生产数据模拟分析,甘肃省多数苜蓿种植农户存在过量施肥的现象。研究表明,通过提高氮肥利用效率可以减少氮肥施用量,西方国家氮肥利用率为40%—60%[31],而中国一般只有30%—35%[32];另外,苜蓿是固氮作物,适当减少氮肥使用量也有利于促进与充分利用苜蓿的生物固氮作用,这些都表明甘肃省通过减少氮肥施用量从而减少碳足迹仍有较大空间。中国氮肥生产是煤基型的,生产氮肥的温室气体排放量高于美国等其他发达国家[11],氮肥生产工艺改进往往需要较长时间,因此降低氮肥生产温室气体排放系数来降低甘肃省苜蓿碳足迹需要在较长时间内实现。

甘肃苜蓿种植基本上施用化肥,很少施用有机肥。有研究表明,有机无机肥配合施用能够促进苜蓿固氮能力,减少氮素损失,提高苜蓿氮肥利用率[33-35]。合理地将畜禽粪便引入到苜蓿生产中,可降低苜蓿生产中的化学氮肥用量,同时也可以实现农牧之间的养分循环[36]。本文根据杨园园等[26]的试验数据的评估结果表明,有机无机肥配合施用可以降低SFNI和SFRI模式的碳足迹,但施用有机肥对土壤质量和作物营养是一种长效机制,在同样的施氮水平下,用有机肥替代化肥,短期内会降低产量,因此,在保证一定产量同时降低温室气体排放量的目标下,如何确定有机肥和化肥混施的最佳比例及实际减排潜力仍需通过田间的长期试验进一步验证。

灌溉耗电是井灌区SFWI模式碳足迹的首要影响因素,井水灌溉还是河水灌溉主要由当地的水资源分布和地形决定,井灌区改为河水灌溉并不现实,井灌区应主要依靠节水灌溉减少碳足迹。本研究结果表明,苜蓿生产采用喷灌和滴灌均可降低碳足迹,尤其是滴灌可显著降低灌溉耗水量和碳足迹。张爱宁等[37]研究表明,适宜苜蓿生长的最佳灌溉方式为滴灌,对苜蓿的伤害较小,测得叶片中叶绿素含量最高,脯氨酸含量和丙二醛含量最低。可以看出滴灌不仅大量节约了水资源,还增加苜蓿产量,减少井水灌溉能耗带来的温室气体排放。但实现滴灌需要铺设管道,管道材料在生产和铺设过程中也会产生温室气体排放,滴灌所能带来的综合减排潜力仍需针对具体区域的节水试验和滴灌额外耗材带来的温室气体排放进一步评估。

4 结论

甘肃省苜蓿主要种植区域的气候和水文条件存在较大的差异,形成了种植模式和碳足迹的差异。高投入高产出种植模式虽然增加了苜蓿产量,但高投入带来的产量的增量尚不足以平衡其造成的温室气体排放的增量,SFWI模式虽然获得了4种模式中最高的产量,但其碳足迹也显著高于其他3种模式。通过氮肥减施和降低氮肥生产过程中的温室气体排放均可降低甘肃省苜蓿生产的碳足迹。在同等施氮水平下,牛粪氮肥混施(60%牛粪N,40%化肥N)虽然在短期内降低了苜蓿产量,却可以降低SFNI和SFRI模式的碳足迹。

灌溉是井水灌溉区SFWI模式碳足迹的最大影响因素。如果不考虑管道材料在生产和铺设过程的温室气体排放,通过节水灌溉(喷灌和滴灌)可减少SFWI模式苜蓿的碳足迹。

The authors have declared that no competing interests exist.