0 引言

【研究意义】大麦(Hordeum vulgare L.)是中国主要种植作物之一,干旱严重影响了大麦的生长和产量,已成为制约农业生产和发展的主要限制因素之一,而生态环境的不断恶化和人为的气候改变又使干旱日趋严重[1-2]。相比于其他作物,大麦茎秆过高、易倒伏也是造成减产的主要原因。因此,研究大麦株高近等基因系根系及生理特性的抗旱性差异,分析根系形态与叶片渗透调节物质的相互关系,对于实现大麦降秆抗倒伏和抗旱优质育种具有重要意义。【前人研究进展】作物对干旱胁迫的响应包括形态和生理特征的变化,能够反映其本身的遗传多样性和抗旱性[3]。作物根系主要负责养分和水分的吸收并向地上部运输,它直接影响地上部的生长和营养状况及产量水平。干旱胁迫下,根系水分亏缺最终会导致作物产量降低[4],不同作物、不同遗传背景或不同水分胁迫程度,对根系生长和分布的影响均存在一定的差异[5-8]。惠宏杉等[9]研究认为,在干旱胁迫条件下抗旱性强的大麦品种能够保持更庞大的根系和更高的根系吸收能力。此外,作物耐旱的主要生理机制是通过渗透调节作用防止水分的过度流失,保持细胞膨压,从而保证植物的正常生长[10-13]。有机渗透调节物质主要包括脯氨酸、可溶性糖和可溶性蛋白等有机物质。有研究表明,抗旱性强的品种在低水势下能够维持一定的膨压,其渗透调节能力要高于抗旱性弱的品种[14]。汪军成等[15]研究表明,叶片脯氨酸含量和可溶性糖含量与干旱胁迫压力呈正相关。大麦株高近等基因系是通过重组自交得到的除株高不同,其他遗传背景完全相同的成套遗传品系。近年来,前人利用大麦株高近等基因系开展了大量研究,BAI等[16]研究了镰刀菌素冠腐病在大麦株高近等基因系之间的传播差异;杜欢等[17-18]研究了大麦株高近等基因系的籽粒性状、农艺性状及产量性状差异;CHEN等[19-20]研究了大麦株高近等基因系基于3H染色体长臂上影响穗形态的数量性状遗传位点和无赤霉酸响应的半矮秆基因对大麦镰刀菌素冠腐病抗性的影响。【本研究切入点】目前,关于不同干旱胁迫程度对大麦株高近等基因系根系形态和生理特性的影响,以及地下部根系形态与地上部生理特性的相互关系鲜有报道。【拟解决的关键问题】本研究以两套大麦株高近等基因系为试验材料,以期分析不同干旱胁迫程度下大麦株高近等基因系苗期根系形态及叶片渗透调节物质的抗旱性差异,揭示地下部根系形态与地上部渗透调节物质的相互关系,为大麦抗旱优质育种提供理论依据。1 材料与方法

1.1 试验材料

以两套大麦株高近等基因系(3T与3D、15T与15D)为试验材料,由CSIRO Plant Industry, Australia提供;其供体亲本为TX9425(含半矮秆基因uzu),受体亲本Franklin和Gairdner均不含半矮秆基因uzu,亲本进行杂交得到的第二代群体TX9425/Franklin和TX9425/Gairdner分别进行自交授粉,筛选出第三代,再分别进行自交授粉,依次进行,直至产生的第8代筛选所得[19-20]。材料中T(Tall)代表无半矮秆基因uzu的高秆基因系,D(Dwarf)代表含半矮秆基因uzu的矮秆基因系。1.2 试验设计

试验于2015—2016年在河北农业大学试验站进行。采用营养液水培方式,塑料盆255 mm×190 mm×65 mm。选取饱满均一的大麦种子,自来水洗去尘土和杂质,0.1% HgCl2消毒15 min,蒸馏水漂洗数次,暗处萌发48 h后于光照培养箱中培养,每天用蒸馏水浇灌;7 d后,去除残粒,选择长势健壮一致的幼苗移入1/4霍格兰德营养液中,于光照室培养,昼夜温度24℃/17℃,光暗周期14 h/10 h,相对湿度50%,光照强度500 μmol·m-2,3 d后更换为1/2霍格兰德营养液,每3天通气1次;待幼苗长至两叶一心时,采用不同浓度的PEG6000(聚乙二醇6000)模拟干旱胁迫,分别为对照(0)、轻度(5%)、中度(15%)和重度(25%)胁迫;3盆重复,每盆50株,共计48盆;待幼苗长至四叶一心时取样测定相关指标[21-22]。1.3 株高及根冠比的测定

幼苗四叶一心时,取6株幼苗直尺测定株高,并将植株根系与地上部分离,分别于烘箱105℃杀青30 min,80℃烘干至恒重,分别记录根系生物量和地上部生物量,并计算根冠比(根系生物量/地上部生物量×100%),3次重复。1.4 根系形态的测定

取各个处理下3株幼苗根系,采用EPSON PERFECTION V700 PHOTO彩色图像扫描仪进行根系扫描,并用WinRHIZO软件进行总根长、根表面积和根体积的分析,3次重复。1.5 叶片渗透调节物质的测定

可溶性糖含量测定采用硫酸-蒽酮比色法[23];可溶性蛋白含量测定采用考马斯亮蓝G-250染色法[23];脯氨酸含量测定采用酸性茚三酮显色法[23]。1.6 数据处理

采用Excel对数据进行整理分析和绘图,采用SPSS21.0软件[24]对数据进行方差分析和相关性分析。2 结果

2.1 PEG胁迫对大麦株高近等基因系株高和根冠比的影响

由表1可知,不同的PEG胁迫浓度对大麦株高近等基因系株高和根冠比的影响差异不同。随PEG6000胁迫浓度的增加,两套近等基因系株高呈下降趋势且差异显著;在轻度、中度和重度干旱胁迫下,3T株高分别比对照降低了7.5%、25.6%和35.3%,3D株高分别比对照降低了7.1%、30.1%和40.2%,而15T株高分别比对照降低了8.9%、23.7%和34.7%,15D株高分别比对照降低了12.7%、35.1%和47.4%;其中,轻度胁迫下,株高的变化较小,随胁迫程度的增加株高下降幅度增大。由此可知,3T和15T随胁迫程度的增加株高降低程度较小。Table 1

表1

表1不同PEG胁迫浓度对大麦株高近等基因系株高及根冠比的影响

Table 1Effects of different PEG stress concentrations on plant height and root-shoot ratio of near-isogenic line of plant height in barley varieties

| 性状 Traits | 近等基因系 NILs | PEG6000浓度 PEG6000 concentration (%) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 5 | 15 | 25 | ||

| 株高 Plant height (cm) | 3T | 32.0a | 29.6b | 23.8c | 20.7d |

| 3D | 26.6a | 24.7a | 18.6b | 15.9c | |

| 15T | 33.7a | 30.7b | 25.7c | 22.0d | |

| 15D | 22.8a | 19.9b | 14.8c | 12.0d | |

| 根冠比 Root-shoot ratio | 3T | 0.184c | 0.211bc | 0.263ab | 0.280a |

| 3D | 0.198a | 0.260a | 0.315a | 0.322a | |

| 15T | 0.157b | 0.163b | 0.263a | 0.266a | |

| 15D | 0.114b | 0.246a | 0.298a | 0.303a | |

新窗口打开

两套近等基因系根冠比随胁迫浓度的增加呈不断上升的趋势。3T和15T根冠比在中度、重度胁迫下显著高于对照,分别比对照增加了42.9%、52.2%和67.5%、69.4%。在轻度、中度和重度胁迫时,15D根冠比均显著高于对照,分别比对照增加了115.8%、161.4%和165.8%;其他品系在不同干旱胁迫下与对照相比均无显著差异。由此可知,3T和15T随胁迫程度的增加根冠比变化幅度较小。

2.2 PEG胁迫对大麦株高近等基因系根系形态的影响

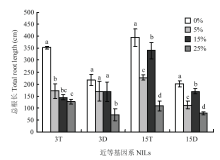

2.2.1 总根长 由图1可知,3T和3D总根长随胁迫浓度的增加呈下降趋势;3T在轻度胁迫时总根长急剧降低,而3D在重度胁迫时总根长急剧降低,表明3T总根长对干旱胁迫比较敏感。在轻度、中度和重度胁迫时,3T总根长与对照相比差异显著,分别比对照降低了51.4%、58.7%和64.1%;而3D总根长只在重度胁迫下与对照相比差异显著,比对照降低66.7%。表明3D在轻度和中度胁迫下总根长变化幅度小于3T,而在重度胁迫下变化幅度大于3T。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1不同PEG胁迫浓度对大麦株高近等基因系总根长的影响

不同小写字母代表同一品系不同胁迫浓度下性状值在0.05水平上差异显著。下同

-->Fig. 1Effects of different PEG stress concentrations on total root length of near-isogenic line of plant height in barley varieties

The different small letters mean the significant difference at the 0.05 level on the same variety under different stress concentration. The same as below

-->

15T和15D总根长随胁迫浓度的增加呈先降低后升高再降低的变化趋势,并且均在中度胁迫时明显升高。在轻度、中度和重度胁迫时,15T和15D总根长分别与对照相比呈现显著差异;15T总根长分别比对照降低了42.4%、13.9%和72.5%;15D总根长分别比对照降低了44.1%、15.6%和61.1%。表明15T在轻度和中度胁迫下总根长变化幅度小于15D,而在重度胁迫下变化幅度大于15D。

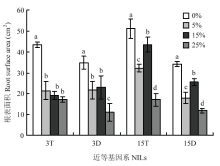

2.2.2 根表面积 由图2可知,3T根表面积随胁迫浓度的增加呈下降趋势;3D根表面积随胁迫浓度的增加呈先降低后升高再降低的变化趋势,并在中度胁迫时升高。在轻度、中度和重度胁迫时,3T和3D根表面积分别与对照相比差异显著;3T根表面积分别比对照降低了50.4%、55.8%和60.3%;而3D根表面积分别比对照降低了37.3%、34.0%和68.4%。表明3D在轻度和中度胁迫下根表面积变化幅度小于3T,而在重度胁迫下表现相反。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2不同PEG胁迫浓度对大麦株高近等基因系根表面积的影响

-->Fig. 2Effects of different PEG stress concentrations on root surface area of near-isogenic line of plant height in barley varieties

-->

15T和15D根表面积随胁迫浓度的增加呈先降低后升高再降低的变化趋势,并且均在中度胁迫时升高。在轻度、中度和重度胁迫时,15T和15D根表面积分别与对照相比呈现显著差异;15T根表面积分别比对照降低了37.0%、15.3%和66.6%;15D根表面积分别比对照降低了47.3%、24.8%和65.3%。表明15T在轻度和中度胁迫下根表面积变化幅度小于15D,同样在重度胁迫下表现相反。

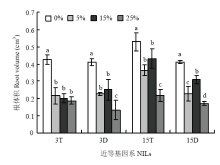

2.2.3 根体积 由图3可知,3T根体积随胁迫浓度的增加呈下降趋势;3D根体积随胁迫浓度的增加呈先降低后升高再降低的变化趋势,并在中度胁迫时升高。在轻度、中度和重度胁迫时,3T和3D根体积分别与对照相比差异显著;3T根体积分别比对照降低了49.5%、52.8%和56.2%;而3D根体积分别比对照降低了44.8%、39.1%和67.6%。表明3D在轻度和中度胁迫下根体积变化幅度小于3T,而在重度胁迫下表现相反。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3不同PEG胁迫浓度对大麦株高近等基因系根体积的影响

-->Fig. 3Effects of different PEG stress concentrations on root volume of near-isogenic line of plant height in barley varieties

-->

15T和15D根体积随胁迫浓度的增加呈先降低后升高再降低的变化趋势,并且均在中度胁迫时升高。在轻度、中度和重度胁迫时,15T和15D根体积分别与对照相比呈现显著差异;15T根体积分别比对照降低了31.1%、18.5%和59.3%;15D根体积分别比对照降低了44.3%、24.6%和58.7%。表明15T在轻度和中度胁迫下根体积变化幅度小于15D,同样在重度胁迫下表现相反。

2.3 PEG胁迫对大麦株高近等基因系叶片渗透调节物质的影响

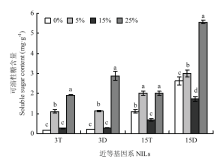

2.3.1 可溶性糖含量 由图4可知,两套近等基因系可溶性糖含量均随胁迫浓度的增加呈先升高后降低再升高的变化趋势。3T和3D可溶性糖含量在轻度和重度胁迫下分别显著高于对照;3T分别比对照升高了529.7%和1001.4%;3D分别比对照升高了458.5%和1317.6%。而15T和15D在3种胁迫浓度下可溶性糖含量分别与对照相比均达显著水平;15T可溶性糖含量分别比对照升高82.6%、降低38.8%、升高81.0%;15D可溶性糖含量分别比对照升高14.5%、降低34.2%、升高112.2%。由此可知,在轻度和中度胁迫下3D和15D随胁迫程度的增加可溶性糖含量变化幅度小于3T和15T,而在重度胁迫下表现相反。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4不同PEG胁迫浓度对大麦株高近等基因系叶片可溶性糖含量的影响

-->Fig. 4Effects of different PEG stress concentrations on leaf soluble sugar content of near-isogenic line of plant height in barley varieties

-->

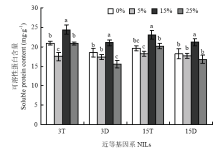

2.3.2 可溶性蛋白含量 由图5可知,两套近等基因系可溶性蛋白含量均随胁迫浓度的增加呈先降低后升高再降低的变化趋势,且在中度胁迫时达到最大值。3T可溶性蛋白含量在轻度和中度胁迫下与对照相比差异显著,分别比对照降低16.7%和升高16.3%。3D可溶性蛋白含量在中度和重度胁迫下与对照相比差异显著,分别比对照升高13.7%和降低15.7%。此处,15T和15D在中度胁迫下可溶性蛋白含量与对照相比差异也均达显著水平,分别比对照升高了17.0%和16.3%。由此可知,在轻度和中度胁迫下3D和15D随胁迫程度的增加可溶性蛋白含量变化幅度小于3T和15T,同样在重度胁迫下表现相反。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图5不同PEG胁迫浓度对大麦株高近等基因系叶片可溶性蛋白含量的影响

-->Fig. 5Effects of different PEG stress concentrations on leaf soluble protein content of near-isogenic line of plant height in barley varieties

-->

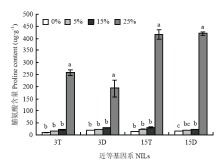

2.3.3 脯氨酸含量 由图6可知,两套近等基因系脯氨酸含量均随胁迫浓度的增加呈逐渐升高的变化趋势,且在轻度和中度胁迫时增加缓慢,在重度胁迫时急剧增加。两套近等基因系脯氨酸含量均在重度胁迫下分别与对照相比差异显著,在此胁迫浓度下3T、3D、15T和15D分别比对照增加了2401.6%、872.5%、2663.9%和2381.1%。同时,15D脯氨酸含量在中度胁迫下与对照相比差异也达显著水平,比对照升高36.3%。由此可知,在3种胁迫浓度下3D和15D随胁迫程度的增加脯氨酸含量变化幅度小于3T和15T。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图6不同PEG胁迫浓度对大麦株高近等基因系叶片脯氨酸含量的影响

-->Fig. 6Effects of different PEG stress concentrations on leaf proline content of near-isogenic line of plant height in barley varieties

-->

2.4 各个性状间的相关性分析

由各个性状间的相关分析(表2)可知,不同PEG胁迫浓度处理下,株高与根冠比呈极显著负相关,与总根长、根表面积、根体积呈极显著正相关,与可溶性糖含量和脯氨酸含量呈显著负相关。根冠比与总根长呈显著负相关(-0.596*),与根表面积和根体积呈极显著负相关(-0.685**,-0.726**)。根系形态3个性状两两之间呈极显著正相关。同时,根系形态性状与叶片渗透调节物质之间亦存在一定的相关性,即总根长和根表面积均与可溶性糖含量和脯氨酸含量呈显著负相关,而根体积只与脯氨酸含量呈显著负相关。此外,具有较高可溶性糖含量的品系其脯氨酸含量也较高,而可溶性蛋白含量则较低,即前两者之间呈极显著正相关(0.640**),而可溶性糖含量与可溶性蛋白含量之间呈显著负相关(-0.592*)。Table 2

表2

表2各个性状间的相关性分析

Table 2Correlation analysis among various traits

| 相关系数 Correlation coefficient | 株高 Plant height | 根冠比 Root-shoot ratio | 总根长 Total root length | 根表面积 Root surface area | 根体积 Root volume | 可溶性糖含量 Soluble sugar content | 可溶性蛋白含量 Soluble protein content | 脯氨酸含量 Proline content |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 株高 Plant height | 1 | |||||||

| 根冠比 Root-shoot ratio | -0.751** | 1 | ||||||

| 总根长 Total root length | 0.772** | -0.596* | 1 | |||||

| 根表面积 Root surface area | 0.740** | -0.685** | 0.976** | 1 | ||||

| 根体积 Root volume | 0.658** | -0.726** | 0.911** | 0.977** | 1 | |||

| 可溶性糖含量 Soluble sugar content | -0.613* | 0.203 | -0.555* | -0.515* | -0.416 | 1 | ||

| 可溶性蛋白含量 Soluble protein content | 0.165 | 0.090 | 0.367 | 0.319 | 0.252 | -0.592* | 1 | |

| 脯氨酸含量 Proline content | -0.526* | 0.457 | -0.551* | -0.568* | -0.526* | 0.640** | -0.208 | 1 |

新窗口打开

3 讨论

3.1 大麦株高近等基因系株高和根冠比对PEG胁迫响应的差异

作物在水分胁迫状态下,表现为植株矮小、生长缓慢。但同样条件下,植株良好的根冠比能够使其将有限的资源进行最有效的分配,进而促进植株生长[25]。胡雯媚等[26]对小麦苗期的抗旱性进行了鉴定和指标筛选,指出株高和根冠比对小麦的抗旱性具有显著影响。袁蕊等[27]研究认为干旱胁迫导致小麦株高显著降低。惠宏杉等[9]研究表明抗旱性强的大麦品种根冠比随干旱强度的增加而上升且差异显著。本研究表明,两套近等基因系株高随胁迫浓度的增加呈下降趋势,而根冠比随胁迫浓度的增加呈不断上升趋势,这与前人研究结果较为一致;此外,3T和15T随胁迫程度的增加株高降低程度较小、根冠比增加幅度较小,即矮秆基因系对干旱胁迫更为敏感,表明近等基因系中半矮秆基因的存在会降低大麦抵御干旱胁迫的能力。3.2 大麦株高近等基因系地下部根系形态对PEG胁迫响应的差异

作物根系的生长与遗传因素、生长环境和地上部的生长动态等密切相关[28]。根系的形态特征间接影响地上部植株的生长发育状况,从而影响作物产量。干旱条件下,较好的根系能够较大程度地减小产量损失[29]。据报道,同一小麦品种在不同干旱胁迫程度下,根长和根数存在较大差异;不同的小麦品种在相同的胁迫程度下,根长和根数特征亦存在较大差异[30]。有研究认为,干旱胁迫下冬小麦苗期根长和根体积明显下降[31]。丁红等[5]研究表明,抗旱型品种根系较为发达,通过增加根表面积和根体积等来适应水分胁迫。本研究表明,在中度胁迫程度下,3D、15T和15D根系生长较好;在轻度胁迫下,3T根系生长较好。在轻度和中度胁迫程度下,3D和15T抵御干旱胁迫的能力较强,在重度胁迫程度下表现相反。表明同样亲本重组自交得到的材料遗传背景差异较大,因而根系抵御干旱胁迫的能力有所不同。3.3 大麦株高近等基因系地上部叶片渗透调节物质对PEG胁迫响应的差异

渗透调节是作物适应干旱胁迫的重要生理机制。植物在轻度或中度干旱胁迫下,细胞通过增加溶质来降低渗透势的主动调节作用[32];而干旱胁迫达到重度时,渗透调节作用减小甚至消失,说明植物的渗透调节能力是有一定限度的[33]。有研究表明,随土壤水分的亏缺,可溶性糖和可溶性蛋白含量呈先增后减趋势,而脯氨酸则呈逐渐增加的趋势[12]。蒋花等[34]认为在低浓度胁迫下,脯氨酸变化小、积累少,而在高浓度胁迫时,积累量增大;而可溶性糖含量随胁迫程度的增加变化趋势不同。本研究表明,4个品系在不同干旱胁迫程度下,单个渗透调节物质变化趋势一致;但在各个胁迫程度下与对照相比存在差异,这与前人研究结果并不完全一致,可能是材料遗传背景存在差异所致。在轻度和中度胁迫程度下,矮秆基因系抵御干旱胁迫的能力高于对应高秆基因系,说明半矮秆基因的存在有利于抵御干旱胁迫。而在重度胁迫程度下,近等基因系之间的差异有待进一步研究。3.4 大麦株高近等基因系地下部与地上部生长的相关性

植株根系和地上部所处的环境及功能各不相同,但它们在营养物质的分配过程中相互依赖又相互影响。有研究表明,水分亏缺条件下,根系生长影响地上部生物量及作物产量[35]。本试验条件下,近等基因系株高与根系形态呈极显著正相关;叶片脯氨酸含量与根系形态均存在显著负相关关系;叶片可溶性糖含量与总根长和根表面积存在显著负相关关系;但可溶性蛋白含量与根系无显著相关性。刘胜群等[36]研究认为根系与可溶性蛋白和可溶性糖含量均呈显著正相关,本试验结果与其相反,可能是由于材料差异以及胁迫处理不同所致。干旱胁迫对根系形态产生直接影响,导致营养物质运至地上部受到抑制,间接影响叶片渗透调节物质的变化。因此,后续还应对根系渗透调节物质的变化以及影响地上部的途径进行研究,从而阐明大麦株高近等基因系地上部及地下部相互作用的机理。同时,近等基因系的综合抗旱能力以及全生育时期的抗旱情况仍需进一步研究4 结论

干旱胁迫条件下,大麦株高近等基因系根系形态的变化影响叶片渗透调节物质的改变,进而影响植株的生长发育。在根系形态及叶片渗透调节方面,大麦株高近等基因系对苗期不同干旱胁迫的响应存在差异并相互影响。在轻度和中度胁迫程度下,近等基因系3T和3D中半矮秆基因的存在有利于抵御干旱胁迫,也有利于实现降秆抗倒伏的同时减少干旱对大麦苗期产生的影响。The authors have declared that no competing interests exist.