,, 焦小强

,, 焦小强 ,中国农业大学资源与环境学院,北京 100093

,中国农业大学资源与环境学院,北京 100093A Meta-Analysis of Effects of Nitrogen Management on Winter Wheat Yield and Quality

DENG LiJuan ,, JIAO XiaoQiang

,, JIAO XiaoQiang ,College of Resources and Environment, China Agricultural University, Beijing 100093

,College of Resources and Environment, China Agricultural University, Beijing 100093通讯作者:

责任编辑: 李云霞

收稿日期:2020-07-27接受日期:2020-09-23网络出版日期:2021-06-01

| 基金资助: |

Received:2020-07-27Accepted:2020-09-23Online:2021-06-01

作者简介 About authors

邓丽娟,E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (2990KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

邓丽娟, 焦小强. 氮管理对冬小麦产量和品质影响的整合分析[J]. 中国农业科学, 2021, 54(11): 2355-2365 doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2021.11.009

DENG LiJuan, JIAO XiaoQiang.

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

0 引言

【研究意义】小麦是全球主要三大粮食作物之一,其蛋白质含量也高于水稻、玉米等其他主要谷物[1]。随着人口的不断增长,预计到2050年,全球粮食需求量将提高70%—100%,人类对作物蛋白质的需求将增加110%[2,3]。氮是小麦生长的必需元素,氮投入是影响小麦产量和籽粒蛋白质含量的关键因素[4],因此优化氮肥管理是保障小麦增产提质的重要措施之一。然而在实际农业生产过程中,农民往往采用过量氮供应的方式追求产量的提高。过量氮肥投入会导致氮以NO3-的形式淋洗进入到地下水中造成污染[5,6]、以NxO的形式反硝化或者NH3的形式挥发进入到大气中加剧气候变化[7,8]、大量的氮素残留在土壤中会引起农田土壤酸化[9]。不合理施用氮肥在造成资源和环境问题的同时,也阻碍了小麦产量和籽粒蛋白质含量的提升[4]。合理的氮管理对于提高氮利用效率、降低氮污染以及提升籽粒氮具有重要作用[10,11]。因此明确氮管理对小麦产量和品质的影响,构建合理的氮管理体系对实现小麦产量和籽粒的协同提升具有重要意义。【前人研究进展】目前针对施氮对小麦的增产提质效应已开展大量研究。VALKAMA等[12,13]通过整合芬兰的氮肥试验分析了氮肥对小麦产量和的影响,结果表明施氮使小麦产量增加61%,同时使籽粒蛋白质含量提高了21%。WANG等[14]通过整合中国华北平原的氮肥试验,得出施氮对小麦产量具有显著的正向影响。XUE等[15]的研究表明,增加氮肥投入可以显著提高籽粒蛋白质含量。与此同时,氮肥施用方式也会影响小麦产量和蛋白质含量。比如增加氮肥使用次数、降低基追比例都有助于小麦产量和品质的提升[16]。然而,现有研究也表明小麦产量与籽粒蛋白质含量之间呈显著负相关关系[1,4],在我们通过施氮提高了小麦产量的同时,籽粒蛋白质含量反而逐渐降低。【本研究切入点】目前研究大部分关注在单一管理措施对小麦产量和籽粒品质的影响。然而,综合氮管理措施能否协同实现小麦产量和籽粒品质的提升,并不清楚。【拟解决的关键问题】因此本研究收集了国内近40年以来氮肥提高小麦产量和籽粒蛋白质含量的大田试验数据,利用整合分析的方法,定量了在不同土壤肥力和施肥方式下施氮对小麦产量和籽粒蛋白质含量提升的贡献,评估了综合氮管理措施对小麦产量和籽粒蛋白质含量的影响及其对小麦可持续生产的作用。本文旨在探索一个系统的氮管理策略使小麦增产和提质效应协同实现,同时保障小麦的可持续生产。1 材料与方法

1.1 数据库的建立

通过Web of Science、中国知网(CNKI)等检索工具,利用“氮(nitrogen)”“冬小麦(winter wheat)”“产量(Yield)”“蛋白质含量(protein concentration)”为关键词搜索文献。所选用的文献必须满足以下标准:(1)试验地点属于中国大陆,试验材料为冬小麦;

(2)试验为室外进行的大田试验;

(3)试验必须包含相同条件下的对照和施氮处理(即PK和NPK),施氮处理中必须有明确的施氮量;

(4)蛋白质含量必须为凯氏法测定;

(5)研究内容至少包含产量或蛋白质含量中的一项。

从文献中获得的指标包括:试验地点、试验时间、土壤基础理化性质(土壤有机质、土壤速效氮、土壤速效磷、土壤速效钾、土壤pH)、化学氮磷钾肥投入量、氮肥基追比、作物产量、籽粒蛋白质含量等。通过Getdata软件对文献中用图表形式报道的数据进行数字化,最后累计录入文献共计122篇,籽粒产量数据共计1 589组,蛋白质含量数据共计 1 169组。试验年份跨度从1990到2017年,其中1990—1999年、2000—2009年、2010—2017年数据组分别占总数据组的6%、70%和24%,并且有93%数据组的试验地点位于华北平原地区。

1.2 解释变量与响应变量

文献中的小麦产量、籽粒蛋白质含量为响应变量;解释变量包括氮肥施用量、基追比、对照组产量水平、对照组籽粒蛋白质含量、土壤有机质含量、土壤全氮含量、土壤碱解氮含量和土壤速效磷含量。参考全国土壤养分含量分级标准、结合数据库数据分布情况对解释变量进行分组如表1。Table 1

表1

表1施氮对小麦产量和籽粒蛋白质含量效应数据库解释变量分类分组

Table 1

| 解释变量 Categorical explanatory variable | 分组 Group |

|---|---|

| 氮肥施用量 N fertilizer rate (kg·hm-2) | ≤100; 100-150; 150-200; 200-250; 250-300; >300 |

| 基追比 Dressing ratio | 全基施All base; <1; =1; 1-2; ≥2; 全追施All topdressing |

| 对照组产量 Wheat yield of CK (t·hm-2) | ≤3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; >8 |

| 对照组蛋白质含量 Grain protein concentration of CK (%) | ≤10; 10-12; 12-14; >14 |

| 有机质含量SOM (g·kg-1) | ≤10; 10-20; >20 |

| 全氮含量TN (g·kg-1) | ≤1; 1-1.5; >1.5 |

| 碱解氮含量AN (mg·kg-1) | ≤60; 60-90; >90 |

| 速效磷含量AP (mg·kg-1) | 5-10; 10-20; >20 |

新窗口打开|下载CSV

1.3 Meta分析

采用反应比(R)的对数作为效应值(E)来描述施氮对小麦产量和籽粒蛋白质含量的影响[12,13]。公式如下:式中,X1和X0分别为产量/籽粒蛋白质含量的处理组和对照组平均值。

若E值的95%置信区间与0重叠,则认为施氮的效应不显著,反之则认为施氮的效应显著[17]。在亚组分析中,若不同分组内E值的95%置信区间重叠,则认为组间差异不显著,反之则认为组间差异显著[17]。

对上述反应比反向转化为百分比变化率[18],公式如下:

为检测数据的异质性,采用Egger tests和Nfs(Fail-safe N)进行异质性检验,当P>0.05或Nfs>5n+10,认为数据不存在偏倚[19]。如表2所示,本研究的数据不存在偏倚。

Table 2

表2

表2异质性检验结果

Table 2

| 项目Item | 观测值n | Egger tests | Nfs (×109) |

|---|---|---|---|

| 小麦产量 Wheat yield | 1589 | 0.06 | 500 |

| 籽粒蛋白质含量 Grain protein concentration | 1169 | 0.16 | 14 |

新窗口打开|下载CSV

1.4 氮流动分析

基于物质流分析模型[20,21]定量了不同施氮量区间小麦种植体系中的氮流动[21,22]。基于“输入=输出+盈余”的物质守恒原理,采用如下计算:整个系统的输入(Ninput)等于产出(Nuptake)加上库存(Nstock)。输入包括化肥(Nfertilizer)、种子(Nseed)、灌溉(Nirrigation)、大气沉降(Ndeposition)和生物固氮(Nbiological);库存是投入与产出之间的差异,包括小麦生产中的氮损失(反硝化(Ndenitrification)、氮淋洗(Nleaching)和氨挥发(NNH3))、土壤的氮盈余(Nresidues)和秸秆氮积累(Nstraw);产出为籽粒氮吸收(Nuptake)。

计算公式如下:

式中,Y为籽粒产量,Nuptake为小麦籽粒氮吸收量,Nstock为氮库存变化量,Ninput为氮投入量,S为氮过剩量,Nrate为施氮量,Mstraw秸秆质量,Ns为秸秆氮含量。NUE为小麦种植系统的氮利用效率。公式(4)—(7)参考CHEN等[22]的研究结果。种子、灌溉、大气沉降和生物固氮的氮输入以文献参数值[23]代入计算。以上公式均以kg·hm-2为单位进行计算。

1.5 统计分析

为进一步探究施氮量与籽粒产量和蛋白质含量的关系,对施氮量和籽粒产量、施氮量和籽粒蛋白质含量进行回归分析。采用独立样本T检验比较各指标两组间的差异(P<0.05)。本研究通过Rstudio进行meta分析,采用Bootstrap的方法,采样4 999次,定量各因子对小麦增产和籽粒蛋白质含量的贡献;通过SPSS 22.0(version 22.0, IBM)进行统计分析,通过Excel进行氮流动分析并利用Esankey(version 4.1, Hamburg, Germany)绘制了氮流动图,利用Sigmaplot 10.0(Version 10.0,Systat Software Inc., San Jose, CA, USA)和Excel绘制文中其他图表。

2 结果

2.1 施氮量对小麦籽粒产量和蛋白质含量的影响

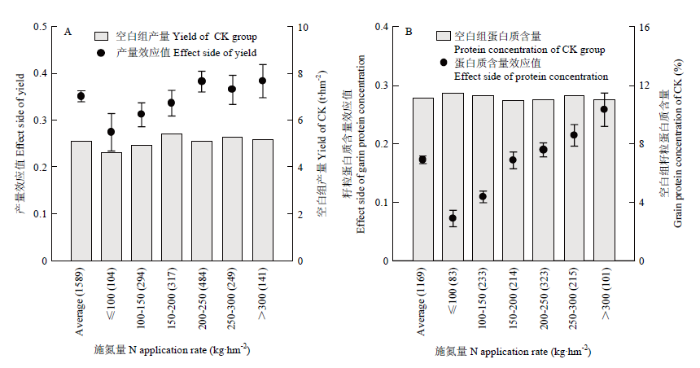

基于2 758个样本的整合分析结果表明,整体而言,1990—2017年间,相对于不施氮处理,施氮使产量显著提高了42.0%±1.2%(n=1 589;平均施氮量为212 kg·hm-2)(图1-A)。施氮的增产效应随着氮肥施用量的增加先升高后降低,当施氮量达到284 kg·hm-2时,氮肥的增产效应达到最大值(图1-A)。而当氮肥施用量在200—250 kg·hm-2区间时,施氮的增产效应最大为46.6%±2.2%,且与250—300 kg·hm-2区间相比,施氮的增产效应差异不显著(图1-A)。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1不同施氮量对小麦产量(A)和籽粒蛋白质含量(B)的影响

Fig. 1Effects of N application on wheat yield (A) and grain protein concentration (B) under different N application rates

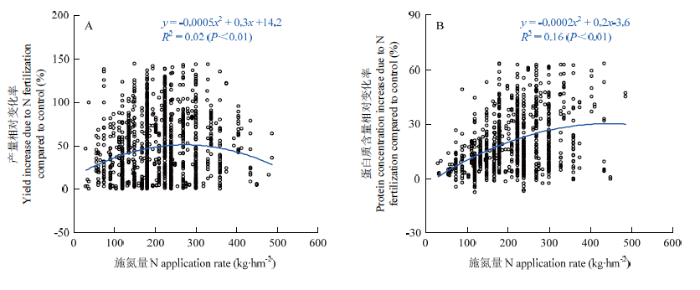

相对于不施氮处理,施氮显著提高了小麦籽粒蛋白质含量,提高幅度达到18.9%±0.7%(n=1 169;平均施氮量为212 kg·hm-2)(图1-B)。不同施氮量水平下籽粒蛋白质含量对施氮的响应程度存在显著差异(图1-B),并且响应程度随着施氮量的增加而增加,当氮肥施用量在200—250 kg·hm-2区间时,施氮的提质效应为20.9%±1.2%,当施氮量>300 kg·hm-2,施氮的提质效应最大为29.5%±2.9%。另外,统计分析结果表明,施氮量与施氮的提质效应呈二次模型关系(P<0.01),当施氮量达到375 kg·hm-2时,氮肥对籽粒蛋白质含量的增加效应不再随施氮量的增加而增加。(图2-B)。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2不同施氮量对小麦的增产(A)/提质(B)的影响

Fig. 2The effect of N application on wheat yield (A) and quality (B)

2.2 不同亚组下施氮对小麦籽粒产量和蛋白质含量的影响

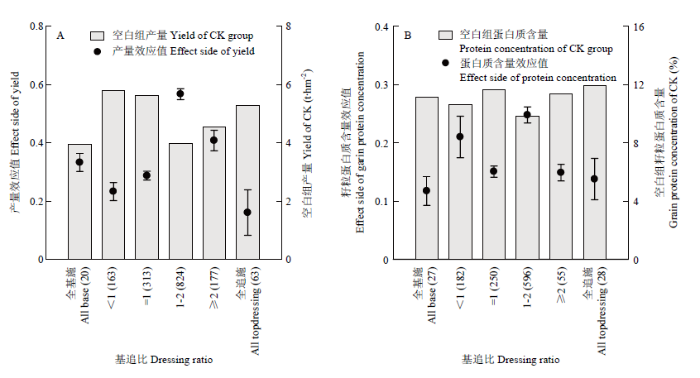

2.2.1 不同氮肥基追比对小麦产量和蛋白质含量的影响 不同氮肥基追比下施氮对产量的影响程度存在一定差异(图3-A)。当氮肥全部基施或者追施时,施氮的增产效应分别为39.4%±3.1%和17.4%±0.8%。当基追比等于1时,施氮的增产效应为33.3%±1.5%。当基肥施氮量小于追肥施氮量(基追比<1)时,增产效应为26.2%±3.2%。当基肥施用量大于追肥施用量(基追比>1)时,施氮的增产效应显著提高,且当基追比在1—2之间时(平均施氮量为210 kg·hm-2),施氮的增产效应最高,为76.3%±1.9%。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3不同基追比下施氮对小麦产量(A)和籽粒蛋白质含量(B)的影响

Fig. 3Effects of N application at different base ratios on wheat yield (A) and grain protein concentration (B)

不同氮肥基追比下施氮对籽粒蛋白质含量的影响程度存在一定差异(图3-B)。当氮肥全部基施或者追施时,施氮的提质效应分别为12.5%±2.5%和14.8%± 3.6%。当基追比等于1时,施氮的提质效应为16.3%± 1.0%。当基肥施氮量小于追肥施氮量(基追比<1)时,提质效应为23.4%±3.6%。当基追比>2时,施氮的提质效应为16.0%±1.4%。当基追比为1—2时(平均施氮量为208 kg·hm-2),施氮的提质效应最为显著,高达28.1%±1.4%。

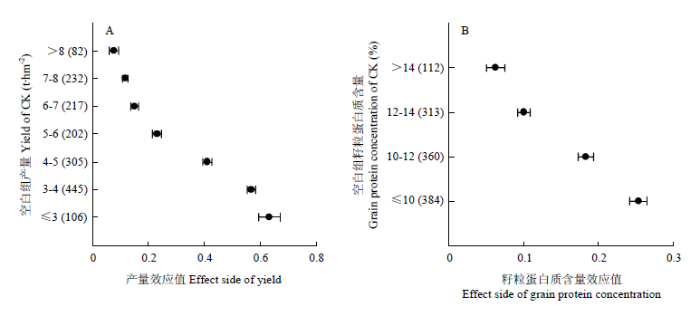

2.2.2 不同对照组产量/蛋白质含量水平下施氮对小麦产量和蛋白质含量的影响 不同对照组产量水平下施氮对产量的影响程度存在显著差异(图4-A)。随着不施氮产量水平的逐渐升高,施氮的增产效应显著下降。当不施氮产量≤3 t·hm-2(平均施氮量为186 kg·hm-2),施氮的增产效应为88.0%±4.0%,而当不施氮产量>8 t·hm-2(平均施氮量为222 kg·hm-2),施氮的增产效应仅有8.0%±1.6%,下降了91%。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4不同空白组产量/蛋白质含量水平下施氮对小麦产量(A)和籽粒蛋白质含量(B)的影响

Fig. 4Effects of N application on wheat yield (A) and grain protein concentration (B) at different yield/protein concentration levels in CK groups

不同对照组蛋白质含量水平下施氮对籽粒蛋白质含量的影响程度存在显著差异(图4-B)。随着不施氮蛋白质含量水平的逐渐升高,施氮的提质效应显著下降。当不施氮蛋白质含量≤10%时(平均施氮量为212 kg·hm-2),施氮的提质效应为28.9%±1.2%,而当不施氮蛋白质含量>14%(平均施氮量为218 kg·hm-2),施氮的提质效应仅为6.4%±1.3%,下降了77.9%。

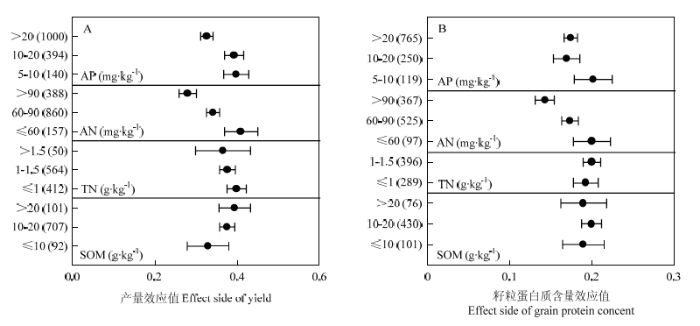

2.2.3 不同土壤肥力下施氮对小麦产量和蛋白质含量的影响 在不同土壤肥力指标下,施氮的增产效应变化有所不同(图5-A)。施氮的增产效应随土壤有机质(SOM)含量的增加而增加,但在不同的土壤有机质含量水平下无显著性差异。随着土壤全氮(TN)含量的增加,施氮的增产效应呈现降低的趋势,但组间也无显著性差异。而在不同的土壤碱解氮(AN)含量下施氮的增产效应显著不同,随着土壤碱解氮含量的提高,施氮的增产效应显著提高。当碱解氮含量≤60 mg·kg-1时,施氮的增产提质效应最显著,高达50.7%±4.1%;当碱解氮含量>90 mg·kg-1时,施氮的增产效应只有32.4%±2.1%。在不同的土壤速效磷含量下施氮的增产效应不同,当速效磷含量>20 mg·kg-1时,施氮的增产效应显著降低,只有38.6%±3.0%。

图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5不同土壤肥力下施氮对小麦产量(A)和籽粒蛋白质含量(B)的影响

Fig. 5Effects of N application under different soil fertility on wheat yield (A) and grain protein concentration (B)

在不同土壤肥力指标下,小麦籽粒蛋白质含量对施氮的响应程度变化也有所不同(图5-B)。施氮的提质效应在不同的土壤有机质(SOM)、全氮(TN)和有效磷(AN)含量水平下无显著性差异。而随着土壤碱解氮(AN)含量的提高,施氮的增产效应显著提高。当碱解氮含量≤60 mg·kg-1时,施氮的提质效应最显著为22.1%±2.3%。当碱解氮含量>90 mg·kg-1时,施氮的提质效应只有15.3%±1.2%。

2.3 氮管理对施氮的提质增产效应的影响

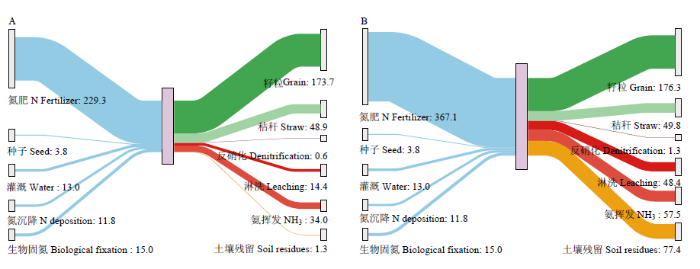

小麦种植系统氮流动特征在不同氮投入量水平下有显著不同(图6)。当施氮量在200—250 kg·hm-2区间内,小麦种植系统平均氮投入为279 kg·hm-2,而当施氮量处于>300 kg·hm-2区间内,平均氮投入为411 kg·hm-2。化肥氮输入的增加是主要氮源,从229 kg·hm-2增加到367 kg·hm-2,占总氮投入的90%。相比200—250 kg·hm-2区间,当施氮量>300 kg·hm-2,小麦产量和籽粒氮吸收量分别提高1.5%和1.8%;氮损失总量增加了1.2倍,其中淋洗、反硝化氮损失量分别增加了2.4和1.3倍,氨挥发损失氮量增加了70%;土壤氮残留从1.3 kg·hm-2增加到了77.4 kg·hm-2;氮利用效率从64%下降到43%。图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图6不同施氮量区间的小麦种植系统氮流动特征(A:施氮量200—250 kg·hm-2;B:施氮量>300 kg·hm-2;单位:kg·hm2)

Fig. 6N flow characteristics of wheat planting system with different N application intervals(A: N application rate 200-250 kg·hm-2; B: N application rate >300 kg·hm-2; unit: kg·hm-2)

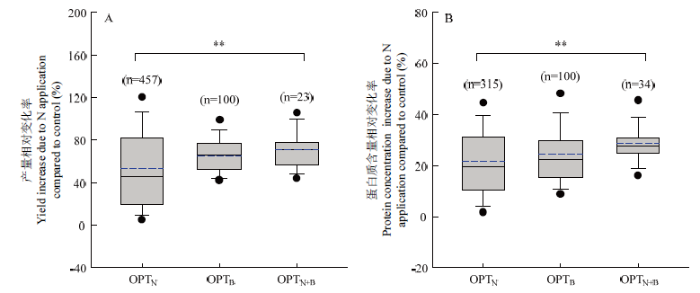

与优化施氮量(OPTN)或氮肥基追比(OPTB)的单一措施相比,施氮量和施氮方式综合优化的氮管理(OPTN+B)能显著提高施氮的增产和提质效应(图7)。在空白组产量为4—5 t·hm-2水平的前提下,单一的将施氮量控制在200—250 kg·hm-2区间或者将基追比控制在1—2之间,施氮的增产效应分别为54.5%和65.5%。若将施氮量和氮肥基追比同时优化,其增产效应能达到70.6%(图7-A)。在空白组籽粒蛋白质含量为10%—12%水平的前提下,单一的将施氮量控制在200—250 kg·hm2区间或者将基追比控制在1—2之间,施氮的提质效应分别为23.7%和24.1%,若将施氮量和基追比同时优化,施氮的提质效应能达到28.7%(图7-B)。

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7氮管理对小麦的增产(A)/提质(B)效应综合分析

OPTN:优化施氮量;OPTB:优化基追比;OPTN+B:施氮量和基追比综合优化

Fig. 7Comprehensive analysis of the effect of N application on wheat yield (A) and quality (B)

OPTN: Optimize N application; OPTB: Optimize the dressing ratio; OPTN+B: Optimize N application and dressing ratio

3 讨论

3.1 施氮对小麦产量和籽粒蛋白质含量的影响

氮管理对于小麦产量的形成具有重要影响[4]。作物需要吸收氮来形成具有光合作用的冠层,小麦产量的形成主要依赖于光合作用的产物,其促进了作物的营养生长和生殖生长。增加氮供应能促进冠层生物量的生产,进而增强光合作用,推动了产量的增加[1]。本研究通过对1990—2017年,2 758个样本的分析结果表明,施用氮肥可以使得小麦增产42%,略低于VALKAMA等[13]搜集的在芬兰地区施氮使小麦增产61%的研究结果。这极有可能是中国过量施用化肥导致土壤肥力提升造成的,与本研究中随土壤肥力提升,增产效应逐渐降低相似(图4-A)。基础土壤肥力是显著影响氮肥增产效应的主要因子之一,这与FAN等[24]的研究结果相似。氮同时也是影响小麦籽粒蛋白质含量的主要因子之一[1]。本研究发现,施氮能使小麦籽粒蛋白质含量增加19%,这与VALKAMA等[12]的研究结果相接近。籽粒蛋白质的氮一部分来源于小麦从土壤中获取氮的再转运分配,另一部分则来源于营养器官中积累的氮的再转化[1,4,25]。因此,合理施用氮肥是调控小麦籽粒品质的重要措施之一。

同时本研究发现,施氮对小麦增产提质的作用效果显著受到氮肥用量的影响。当施氮量为200—250 kg N·hm-2时,氮肥的增产效应达到最大值(47%)(图1-A),这与WANG等[14]基于对华北平原的6 470个样本的整合分析结果相接近。然而氮肥提高籽粒蛋白质含量的效应随着施氮量的增加而提高,本研究中在施氮量为384 kg N·hm-2时达到最优(图1-B)。由此可见,协同实现氮肥增产和蛋白质含量增加的最佳氮肥供应是当前小麦氮管理所面临的重大挑战之一。主要原因在于籽粒产量主要是淀粉积累的结果,蛋白质仅占谷物干重的10%—15%。淀粉积累的增加会在一定程度上导致蛋白质含量的稀释[25]。可见,与实现小麦高产相比,小麦品质的提升对氮的需求更大。

然而,氮肥用量的提升势必会造成氮肥利用效率的进一步降低。可持续农业要求在实现小麦产量和品质提升的同时,大幅度提高氮利用效率,降低农业生产对环境的威胁。农业绿色发展的需求要在2020年实现全国氮肥利用效率提高到40%[26]。大量研究结果表明,过量施用氮肥不仅对产量的提升没有显著的效果,还使得氮损失量成倍增加,环境问题愈发严重[5-6, 8-9,27]。在本研究中,与实现氮最优增产效应相比,实现最优的氮提高蛋白质品质效应的条件下,氮肥回收率从64%下降到43%(图6)。因此在实现高品质小麦生产的同时,对农田氮高效利用造成了很大的挑战。

3.2 多技术协同优化的氮管理体系实现小麦的提质增效

本研究发现,当优化氮肥施用量以后,再优化氮肥的施用方式能分别实现小麦产量提高70.6%,籽粒蛋白质含量提高28.7%(图7)。这意味着通过氮肥优化可以在提高氮肥利用效率的同时,提高小麦籽粒品质,表明优化氮肥管理是协同实现小麦产量和品质的有效途径之一,这与ZHANG等[28]的田间试验结果是一致的。优化氮管理之所以能实现小麦质量和品质协同提升,可能是因为氮供应的增加促进了小麦的有效分蘖,进而促进了高生物量的积累,实现高产[1]。另外,叶片是实现小麦氮分配的主要器官,其通过光合作用形成的大部分碳水化合物被运输到根系以保持根系较高的吸收能力,使得后期增加氮供应能更有效地被根系吸收进而转运到籽粒中积累更多的氮[29]。与此同时,叶片积累的氮在作物临近收获时能快速转运到籽粒中,进一步提高籽粒蛋白质含量[30]。这种正反馈机制可能是实现小麦产量和籽粒蛋白质含量协同提升的关键,并且有研究表明,籽粒蛋白质含量与发育后期氮吸收量之间存在显著的正相关关系[31]。因此,合理的优化施氮量并将氮肥分次施用能更有效的将氮分配到籽粒中,缓解小麦产量和籽粒蛋白质含量之间的权衡关系。多技术协同优化的氮管理体系是实现小麦提质增效的绿色措施之一。优化施氮量是农田氮管理中常见的措施之一,Z?RB等表明在不损失质量和数量的情况下减少氮肥的使用(最多可达20%—40%)是可以实现的[1]。低氮投入能够将氮损失控制在施氮量的20%以内,这与JU等[27]的研究结果相接近。在此基础上,将最佳施氮量分次施用,使施氮量在时间上与作物需求同步,能显著提高氮利用效率[1,16,32-33]。值得注意的是,氮肥分次施用需将基追比控制在1—2之间时效果最为显著(图3),这可能是因为在小麦发育成熟期,根系活力下降,对氮的吸收能力随之降低[1],同时土壤中氮素过剩也可能是后期氮供应不宜过高的原因之一[28]。因此明确合理的施氮量并根据季节和根区进行氮管理不仅能减少资源浪费和成本投入,也避免了高氮投入带来的环境风险[34,35],有助于实现小麦的可持续生产。

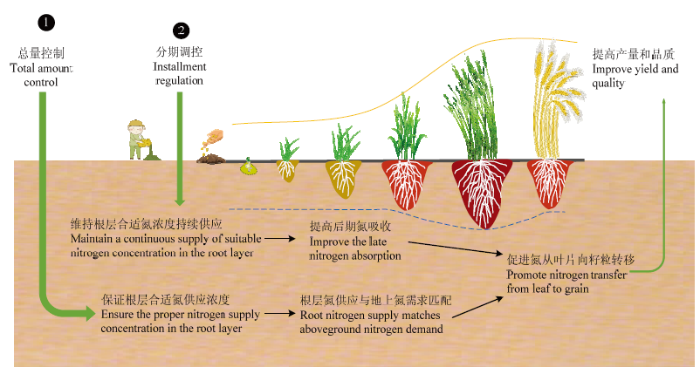

综上所述,在小麦生产过程中,通过优化施氮量降低氮的环境排放[27,36];氮肥分次施用并结合基追比优化,实现养分供需的时空匹配提高氮利用效率[4,16];同时结合土壤特性,通过土壤-作物综合管理体系满足作物对氮的需求[35],进而才能协调小麦产量和质量之间的平衡发展,促进小麦的可持续生产(图8)。

图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8综合的氮管理体系模式图

Fig. 8Comprehensive N management system model diagram

4 结论

本研究通过对全国1990—2017年2 758个样本的分析结果表明,施氮能使小麦产量和蛋白质含量分别提高42%和19%,但也受到施氮量和基追比的影响。施氮的增产提质效应分别在施氮量为200— 250 kg·hm-2和>300 kg·hm-2时最显著,均在基追比为1—2时效应达到最大。相比于单一优化措施,同时优化氮肥用量和基追比的氮管理措施能使氮肥的增产效应提高8%—30%,提质效应提高19%—21%。可见多技术协同优化的氮管理体系能够协同实现小麦产量和籽粒蛋白质含量的提升,意味着综合的氮管理措施有助于实现小麦产量和质量“双高”的目标。参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 9]

DOI:10.1126/science.1185383URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jcs.2013.12.001URL [本文引用: 6]

DOI:10.1016/j.gloenvcha.2013.05.004URL [本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.1038/nature11917URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.agee.2015.02.014URL [本文引用: 2]

DOI:10.1126/science.1182570URL [本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.agee.2012.09.010URL [本文引用: 3]

[本文引用: 3]

DOI:10.1016/j.still.2017.10.001URL [本文引用: 2]

DOI:10.1002/jpln.201500569URL [本文引用: 1]

DOI:10.1111/gcb.13455URL [本文引用: 3]

DOI:10.1890/0012-9658(1999)080[1150:TMAORR]2.0.CO;2URL [本文引用: 2]

DOI:10.1016/j.fcr.2018.02.017URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.1038/nature13609URL [本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jplph.2006.03.009URL [本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/S2095-3119(17)61743-XURL [本文引用: 3]

DOI:10.1016/j.fcr.2020.107754URL [本文引用: 2]

DOI:10.1016/j.eja.2014.09.008URL [本文引用: 1]

DOI:10.1093/jxb/erx108URL [本文引用: 1]

DOI:10.3389/fpls.2017.01737URL [本文引用: 1]

DOI:10.1017/S0021859614000288URL [本文引用: 1]

DOI:10.1021/jf9040645URL [本文引用: 1]

DOI:10.1021/es4003026URL [本文引用: 1]

[本文引用: 2]

DOI:10.1038/nature15743URL [本文引用: 1]