全文HTML

--> --> --> 近年来,土壤污染问题已引起广泛关注。据《全国土壤污染状况调查公报》[1]显示,全国土壤点位超标率为16.1%,主要存在重金属和有机物污染。石油生产、有机肥料和农药的生产及使用、电子垃圾的处理和火力发电厂燃料的燃烧等工农业生产活动造成有机污染物和重金属大量进入环境,造成土壤污染[2-3],且呈现多类型污染物复合存在的态势[4-5]。根据针对土壤与地下水修复行业的调查可知,2018年,复合污染修复项目占工业污染场地项目的37.5%、重金属污染占32.8%、有机污染占29.7%[6]。土壤修复技术逐渐趋于多样化,其中,热处理技术由于具有良好的修复效果和较短的修复周期而被广泛应用于有机污染修复[7]。2007—2017年,热处理修复技术的应用比例为38.7%,2018年的应用比例为43.4%[6]。常用热处理技术包括工业炉窑协同处置、热解吸和原位热脱附等。早期的热处理修复研究主要集中在单一污染物。魏萌[8]的研究表明,热处理对焦化场地土壤多环芳烃具有良好的去除效果,而对土壤中的重金属全量则无明显影响。BONNARD等[9]发现,热脱附后,土壤中多环芳烃的去除率可达到94%,而重金属全量未发生改变,但对蚯蚓的生物毒性增大了,该处理通过改变重金属形态提高了重金属的生物有效性,进而增加了其遗传毒性。焦文涛等[10]发现,在高温条件下,土壤中稳定金属的存留率会增加,导致其生物毒性增大。焦化厂、电子垃圾拆解厂、火力发电厂以及污水灌溉等在生产使用过程中可能造成重金属和有机物的复合污染[5,11-14]。在热处理修复土壤有机污染时,往往忽略了土壤中重金属的赋存形态以及健康风险的变化。工业窑炉高温协同处置重金属污染土壤时,也应关注重金属风险的变化。

与大气环境、水环境管理思路不同,我国污染地块的管理思路主要是基于用地功能、环境和健康风险考虑。依据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019)[15] (以下简称《导则》),土壤重金属的健康风险采用全量进行评估,但土壤重金属的赋存形态是决定其在土壤中的迁移性、生物可利用性以及毒性的重要因素[16]。环境中的重金属不能完全被人体所吸收,因此,仅以重金属全量为评价依据可能会造成高估其环境风险[17]。XU等[18]发现,添加生物炭可降低土壤中重金属的可提取态,增加其残渣态,从而可降低白菜对重金属的可吸收性。XIA等[19]发现,添加羟基磷灰石会降低重金属的酸可提取态,增加其残渣态,从而降低了其浸出毒性。重金属可通过多种途径引起暴露及生物吸收,对生态环境和人体健康造成一定的威胁[20]。而热处理对土壤重金属赋存形态和生物可给性的研究较少。基于生物可给性的重金属风险评估更能反映土壤的实际风险,体外模拟实验能够反映土壤重金属在消化系统中的生物可利用性[21],其中基于生理学的提取实验(PBET)模型等被广泛认可和应用[22-23]。

本研究通过研究电镀企业场地土壤热处理对重金属赋存形态和生物可给性的变化,探究热处理对重金属人体健康风险的影响,以期为污染土壤热处理修复工程的健康风险评估和生态效应评估提供参考。

1.1. 供试土壤

供试土壤样品取自于浙江台州某电镀退役场地,共4个采样点,编号为S1、S2、S3和S4(图1)。其中,S1、S3取自原电镀车间,分别为0~1 m杂填土和2~3 m粉土;S2、S4取自原污水站,深度分别为1~2 m粉土和3~4 m粉土。样品采集后,去除石块等杂质风干、过2 mm筛网备用。1.2. 热处理实验设计

将土壤样品置于马弗炉中进行热处理,取30 g 土样置于100 mL陶瓷坩埚中,将马弗炉升温至相应温度(200、400、600 ℃)后,将坩埚放入马弗炉保持15 min。处理结束后,取出坩埚置于干燥器中进行冷却,待测。1.3. 土壤样品分析

土壤pH使用pH计(SevenCompact-S210)测定,水土比为2.5∶1。4种重金属(Cu、Pb、Ni和Cd)全量使用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸进行消解,使用火焰原子吸收分光光度法进行测定。采用改进的BCR连续提取法进行重金属形态分析,用0.11 mg·L?1醋酸提取土壤中酸可提取态(F1);用0.5 mg·L?1(pH=1.5)盐酸羟胺提取土壤中可还原态(F2);加 8.8 mg·L?1过氧化氢在85 ℃下水浴 1 h(重复2次),再用1 mg·L?1 (pH=2)醋酸铵提取可氧化态(F3);用全量消解方法测定残渣态(F4)。重金属生物可给性采用PBET体外模拟方法,健康风险基于生物可给性进行评估。1.4. 土壤重金属的健康风险评估

1) PBET。模拟胃液由1.25 g 胃蛋白酶、0.50 g苹果酸钠、0.50 g柠檬酸钠、420 μL乳酸及500 μL醋酸配合而成,溶解后定容到1 L,并用1∶1 HCl溶液调节pH至2.5。称0.4 g土壤样品加入40 mL模拟胃液在37 ℃、100 r·min?1下振荡1 h,之后,抽取20 mL模拟胃液过0.22 μm滤膜待测。胃液提取结束后,用NaHCO3粉末调节消化液pH至7.0,加入52.5 mg胆汁盐和15 mg胰液素(模拟肠液)然后继续振荡2 h,结束后过0.22 μm滤膜待测。2)生物可给性计算。胃肠阶段的生物可给性(BA)[24]由公式(1)计算。

式中:BA为重金属在胃或肠阶段的生物可给性; CIV为胃或肠阶段反应液中重金属含量,mg·L?1;VIV为反应液的体积,L;TS为土壤样品中重金属总量,mg·kg?1;MS为反应器中土样样品的质量,kg。

3)健康风险评估。在暴露评估和毒性评估的基础上,利用风险评估模型计算土壤中污染物经暴露的致癌风险和危害商。当危害商的值大于1时,风险为“不可接受”。人体对土壤重金属暴露可通过3个途径:经口摄入、呼吸作用和皮肤接触。其中,经口摄入为主要暴露途径[25-26],因此,本研究对电镀退役场地土壤健康风险评估条件为“一类用地经口暴露途径”,健康风险评估基于溶解在肠胃中的生物可利用部分进行评估。本研究采用US EPA的风险评价模型,其中涉及的Cu、Pb、Ni和Cd均具有非致癌风险,危害商计算方式及其涉及的参数见参考文献[27-29]。

2.1. 供试土壤特征

表1为供试土壤pH、重金属全量和重金属形态比例。由表1可知,S1点位重金属全量较高,其中Pb和Ni污染较重;同一点位下,不同深度下重金属质量分数存在差异,4种重金属形态主要以可还原态和残渣态的形式存在。S1点位取自镀镍车间0~1 m,长期直接与污染源接触,造成Pb和Ni污染严重;污水站S2、S4点位土壤重金属质量分数则较低。重金属进入土壤后,能够被土壤中的矿物质、微生物、有机物等物质通过吸附-解吸、氧化-还原、络合等作用固定在表层[30],但是在某些环境条件下(例如酸雨淋滤和水流渗透等),会跟随水分迁移到土壤深层[31],因此造成不同深度的重金属质量分数存在差异。2.2. 热处理对土壤pH的影响

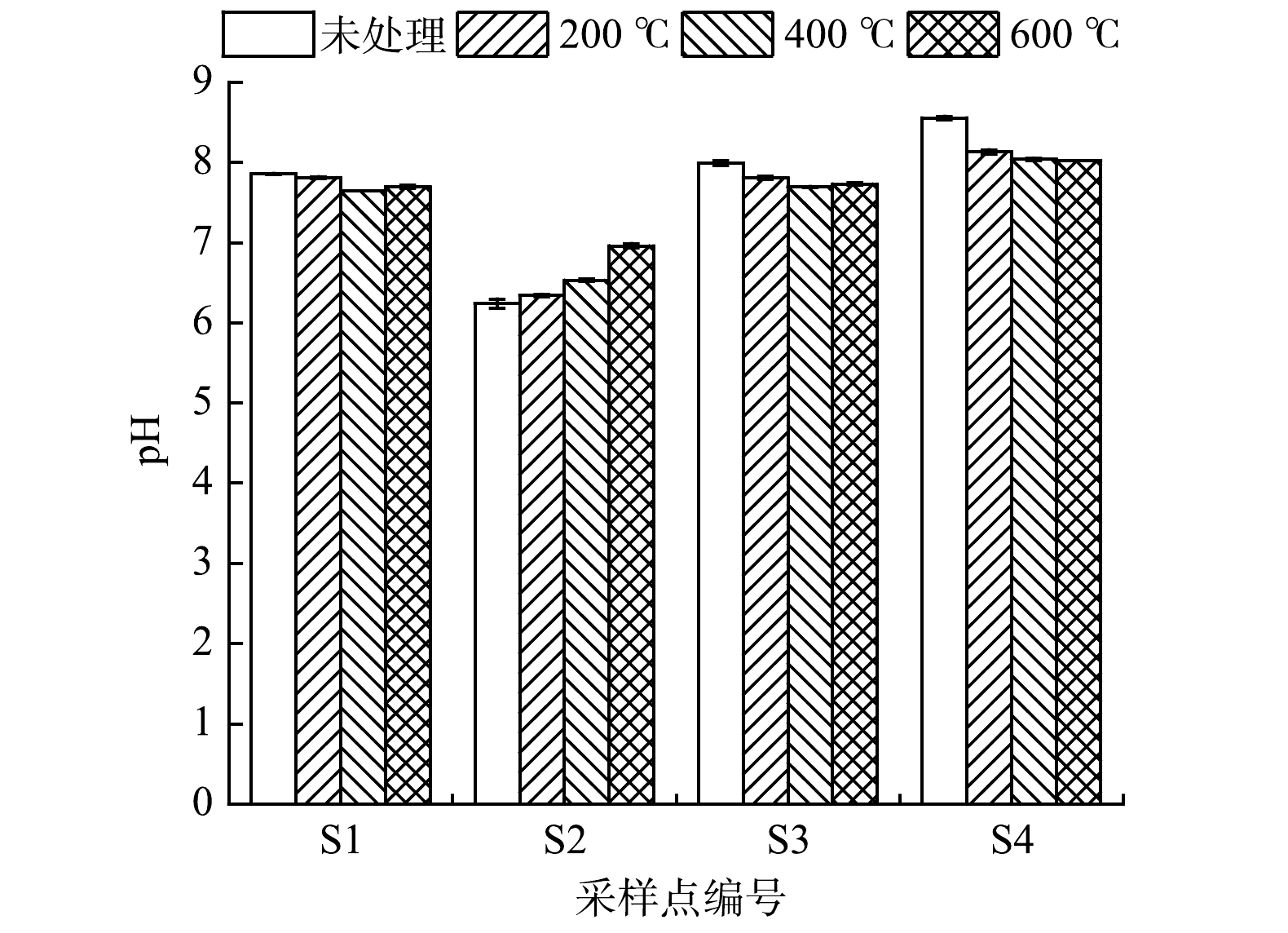

热处理前,原始土壤S2呈弱酸性,pH为6.24,S1、S3和S4的pH分别为7.86、8.00、8.57,呈弱碱性。热处理前后土壤pH变化见图2。由图2可看出,各点位土壤经热处理后,均未改变其弱酸性或弱碱性的性质。随着温度的升高,S1点位的土壤pH无显著变化(7.86~7.64),这可能是由于土壤中含有缓冲物质CaCO3[32]。S2点位的土壤经热处理后,pH有略微升高,600 ℃处理时最大pH为6.96。这可能是由于随着温度的升高,土壤中水和铁或铁的氧化物形成了脱水赤铁矿[33-34]。S3和S4点位土壤经热处理后较处理前略微降低。这可能是由于有机质释放CO2,矿化作用释放质子[35]。2.3. 热处理对重金属全量的影响

热处理前后土壤中重金属全量变化见图3。由图3可以看出,经热处理后,土壤中重金属全量未发生明显变化。重金属及其化合物的熔点和沸点是决定其在热处理中全量变化的重要因素[36]。Cu和Ni的熔点分别为1083和1453 ℃,其氧化物的最低熔点为1326和1 980 ℃[37],均远高于本实验中的最高温600 ℃,因此,Cu和Ni全量无明显变化。Pb和Cd单质的熔点327和321 ℃[37],在实验设置温度范围内,相对易挥发,但在热处理过程中,当土壤处于氧化性气氛下,重金属主要以其氧化物形式存在,Pb和Cd氧化物的熔点分别888和1426 ℃[37]且热处理时间短,导致重金属并未有明显挥发,这与王昕晔[38]研究结果一致。2.4. 热处理对重金属赋存形态的影响

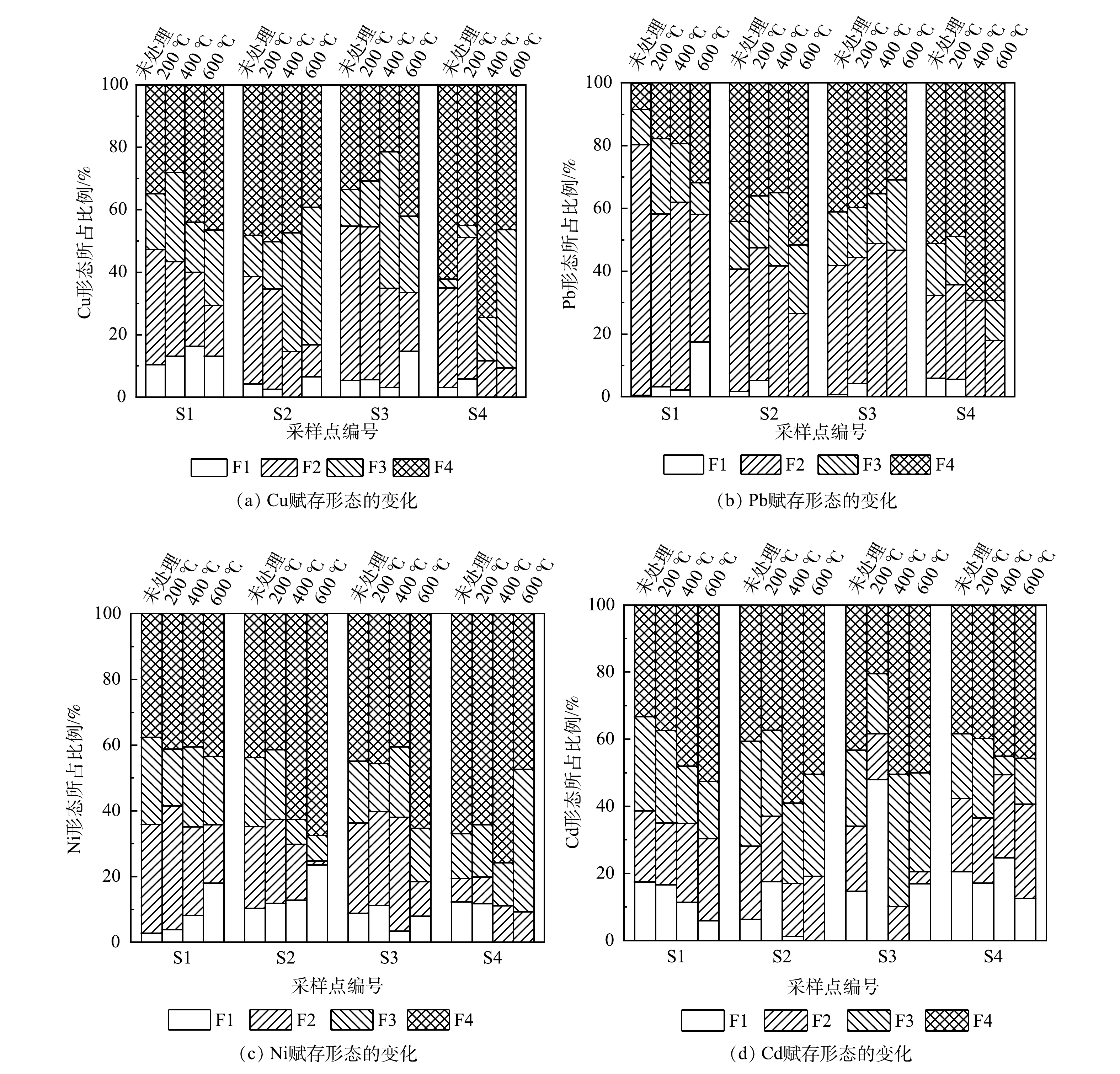

图4反映了热处理前后重金属赋存形态的变化。由图4可看出,热处理后,S1土壤中Cu、Pb和Ni酸可提取态呈现出增加的趋势,而Cd的趋势相反。Cu可还原态所占比例为32%~37%,经热处理后,可还原态减少,残渣态与可氧化态2种形态之和明显增加。热处理后,S1土样中Cu酸可提取态仍然存在,且有升高的趋势,这与李进平等[39]的研究结果相一致。这可能是由于:高温下有机质分解,附着其上的酸可提取态被释放出来。S1中Pb在600 ℃处理下,酸可提取态增加了17%,Pb可还原态从79%减少至40%。S2和S4土样在400 ℃和600 ℃处理下,酸可提取态未检出,S4残渣态有所增加,这与张怡斐[40]的研究结果一致。随着热处理温度的增加,S1和S2中Ni的酸可提取态也随之增加,其中S1从未处理的2%增加到17%,S2由10%增加到23%。这与LENG等[41]报道的变化规律相同,在高温处理下,产生了不利于Ni固定的尖晶石。Cd的赋存形态以残渣态为主,热处理后,S1酸可提取态占比降低了12%,残渣态占比增加了19%。S4中酸可提取态Cd也呈现出降低的趋势,400 ℃处理下有异常,残渣态呈现增加的趋势。这可能是由于土壤中的铁锰氧化物与其反应络合转化成残渣态[42],说明热处理有利于土壤中Cd的稳定。2.5. 热处理前后土壤重金属的人体健康风险

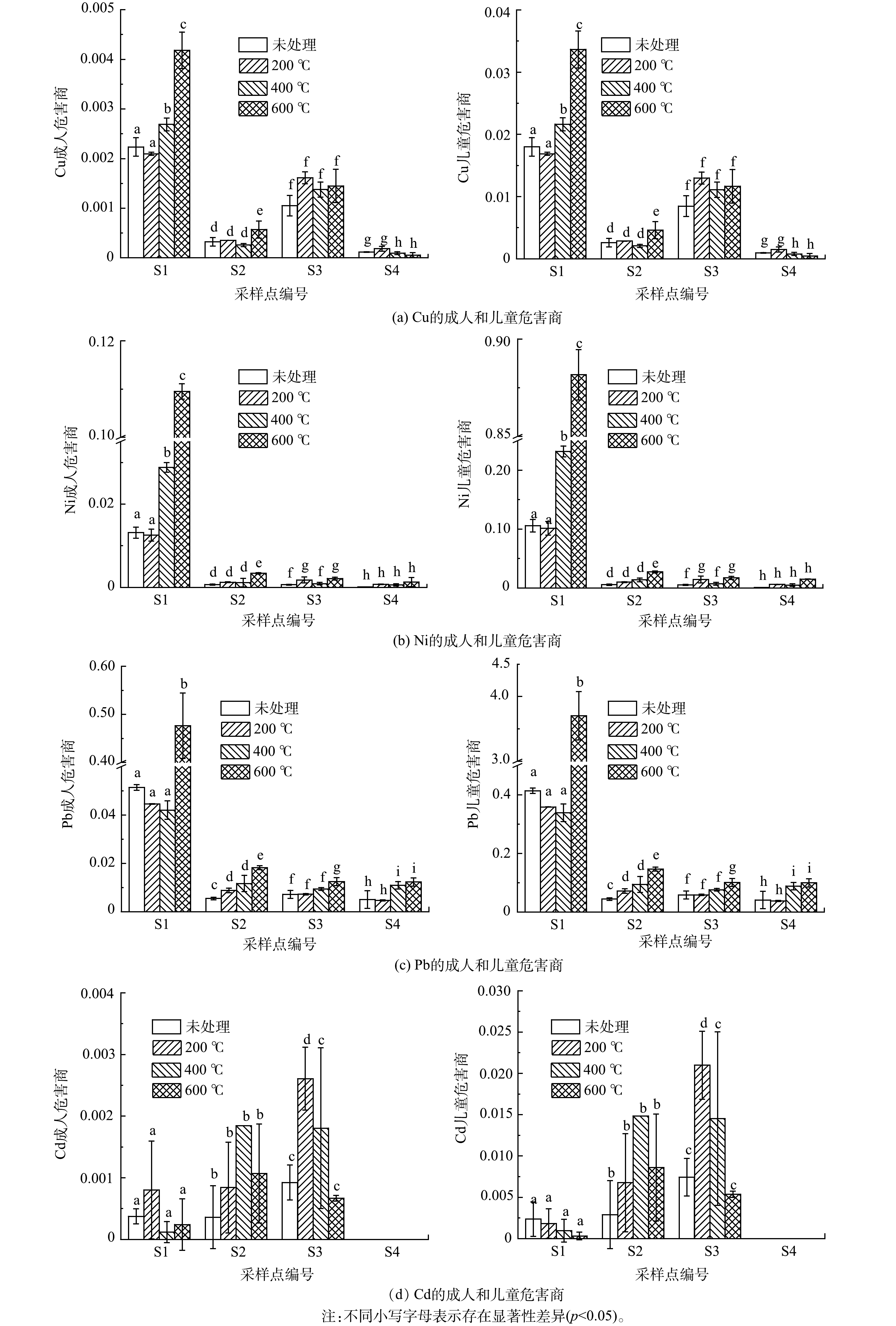

1)土壤重金属的生物可给性。热处理前后基于PBET的生物可给性见表2。由表2可知,经热处理后,S1中Cu、Pb和Ni 3种元素的胃肠阶段生物可给性都随着温度的增加而增加,600 ℃处理下的生物可给性增加较为明显。而Cd的生物可给性随温度的增加而降低,400 ℃处理下有异常,这与图4酸可提取态的变化趋势相同。酸可提取态增加,则相应的生物可给性亦增加。S2、S3和S4样品在热处理情况下,Cu的胃肠生物可给性总和变化与酸可提取态变化相同,其中,在600 ℃下S3增加程度最大达到5.24%。2)基于PBET的热处理前后土壤重金属风险评估。热处理前后基于PBET成人和儿童的危害商如图5所示。热处理后,S1点位Cu、Ni和Pb成人和儿童风险均增加。其中,Pb在600 ℃处理下,对儿童的危害商从0.41增加至3.70,其他点位金属在热处理后的风险仍小于1,热处理后Cd对成人和儿童的风险无显著性差异。4种金属对儿童的风险均大于成人,未处理原始土样重金属的危害商均小于1。分别对成人和儿童重金属危害商进行显著性差异分析,S1为高浓度污染的点位,Cu、Ni和Pb在600 ℃处理下呈现出显著性差异(p<0.05),健康风险明显增加。这是由于热处理后生物可给性增大(表2)以及酸可提取态的变化(图4)造成的,酸可提取态重金属易被人体肠胃消化吸收,从而造成健康风险增加[43]。S1中,Cd热处理后健康风险无显著性差异(p>0.05)。这可能是由于表2中生物可给性较小,变化不明显。

2) 重金属污染土壤中,Cu、Pb和Ni胃肠阶段生物可给性随热处理温度的升高而增加,而Cd的生物可给性则随热处理温度的变化呈现相反的规律,与其酸可提取态的变化趋势相同。

3) 体外模拟实验和人体健康风险研究结果表明,热处理会增加土壤Cu、Pb、Ni的成人和儿童健康风险,但Cd的健康风险无显著性差异。热处理引起的土壤重金属可给性变化与酸可提取态的变化密切相关。

参考文献

下载:

下载:

点击查看大图

点击查看大图