,1,2,3, 陈小强1,2,3, 宋长青

,1,2,3, 陈小强1,2,3, 宋长青 ,1,2,3, 程昌秀1,2,3, 沈石1,2,3

,1,2,3, 程昌秀1,2,3, 沈石1,2,3Spatio-temporal patterns of geo-economics of the countries in the Indian Ocean Region: Based on merchandise trade volume data from 1992 to 2017

YUAN Lihua ,1,2,3, CHEN Xiaoqiang1,2,3, SONG Changqing

,1,2,3, CHEN Xiaoqiang1,2,3, SONG Changqing ,1,2,3, CHENG Changxiu1,2,3, SHEN Shi1,2,3

,1,2,3, CHENG Changxiu1,2,3, SHEN Shi1,2,3通讯作者:

收稿日期:2020-09-27修回日期:2020-12-28网络出版日期:2021-04-25

| 基金资助: |

Received:2020-09-27Revised:2020-12-28Online:2021-04-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

袁丽华(1988-), 女, 河北邯郸人, 博士生, 主要从事全球化与地缘关系研究。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (5043KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

袁丽华, 陈小强, 宋长青, 程昌秀, 沈石. 环印度洋区域国家地缘经济格局分析. 地理学报[J], 2021, 76(4): 955-972 doi:10.11821/dlxb202104012

YUAN Lihua, CHEN Xiaoqiang, SONG Changqing, CHENG Changxiu, SHEN Shi.

1 引言

环印度洋区域扼守重要的海洋运输枢纽,是世界能源与商品贸易的重要通道,并且具有丰富的石油、天然气等资源[1,2,3],在全球事务中具有重要的战略地位[2]。近来年,美国、日本、印度和澳大利亚纷纷将环印度洋区域视为重点关注的地缘政治与地缘经济区域之一[4,5,6,7,8,9],而国内一直以来对环印度洋区域关注较少[3, 10],对该区域地缘经济等方面的研究有待加强。对中国而言,环印度洋区域不仅是重要的贸易与能源通道,关乎国家贸易与能源安全[4, 10];同时该区域也涵盖了中国开展“一带一路”倡议的两条经济走廊与“21世纪海上丝绸之路”的西线[7, 10]。随着“一带一路”倡议的推进,加强与环印度洋区域国家的对外贸易与投资合作是其中的重要环节。为了便于中国更好地开展与环印度洋区域国家之间的贸易合作,需要通过开展定量研究以深入了解环印度洋区域国家与世界之间的贸易联系,审视其全球经济地位,掌握其贸易发展现状以及域内外大国在该区域的地缘经济竞争格局。自冷战结束,经济发展成为了时代的主题。区域一体化与经济全球化不断推进,国家之间的博弈亦由地缘政治转向地缘经济层面。地缘经济一词由Edward Luttwak提出,用于描述冷战后国家之间竞争的主要舞台将是经济而不是军事[11]。随着时代的发展,不同****对地缘经济一词的内含进行了解释[12,13,14,15,16,17],但尚未形成公认的概念。尽管各自定义的概念不同,但均强调了行为体之间贸易等经济行为的竞争与合作关系[14, 17-18]。与此同时,地缘经济研究的内容与视角也随时代的发展而不断扩展与丰富,但当前已有的定量地缘经济研究主要集中于利用国家之间的商品贸易流数据和数理统计方法探究区域地缘经济格局以及影响国家之间贸易联系的因素等。主要原因在于国际贸易流动通过影响国家的生产、就业与收入,影响了国家之间的财富分配[19,20],进而影响全球或区域地缘经济力量的空间格局变化。近几十年来,国家/地区之间不断演变的国际贸易流动、相互依赖、贸易结构格局,广泛反映了全球地缘经济力量的空间分配[21]。因此,商品贸易流数据可以集中体现国家之间的地缘经济联系规模以及联系的紧密程度[22]。同时鉴于贸易能够在一定程度上反映外国直接投资等其他重要指标[23]以及商品贸易流数据的易获取性与全面性,已有文献主要利用国家/地区之间的商品贸易数据开展定量地缘经济研究。

例如,O'Loughlin基于1966—1988年美日在环太平洋区域的出口贸易数据,利用Moran's I揭示了日本在该区域的出口贸易具有空间集聚性,而美国则不具有集聚性;利用空间回归模型证明了地理因素在两国贸易流动中的重要性[24]。之后O'Loughlin等利用空间探索性分析方法探究了1968—1992年美日德3国对外商品贸易的空间格局,发现3个国家与其各自邻近国家之间的贸易联系更为紧密,空间因素对3国贸易的空间扩张影响显著[25]。Ahmed等分析了2000—2008年印度与海合会国家之间的贸易强度指数,得出两国之间仍有巨大的贸易合作潜力[26]。Ward等利用潜在空间引力模型考察了全球国家双边贸易的影响因素,结果发现军事联盟、国家之间的合作、贸易自由化与双边贸易具有较强相关性,而国家之间的冲突水平与双边贸易并无明显的相关性[27]。当前,随着“一带一路”倡议的推进,地缘经济方面相关的研究不断增多,并逐渐发展成为国内地理学的研究热点之一。已有定量研究基于贸易流等数据,采用空间探索分析、社会网络分析、贸易敏感性与脆弱性等多种定量方法揭示了中国与周边国家之间的地缘经济格局[28,29]、中国与“一带一路”区域之间的地缘经济关系[30]、中国在全球的地缘经济空间格局[31,32],中美在南美洲的地缘经济竞争格局[33],中美日之间地缘经济关系[34],以及东南亚10国对中美俄英法德日等国之间的地缘经济依赖关系[35]。

综上可知,基于贸易数据的地缘经济定量研究内容与方法日益丰富,不断提升了地缘经济研究的科学性,但仍存在一些不足:一是已有研究主要关注美国、日本、德国、中国等贸易大国与某些特定区域(如环太平洋区域、东南亚)或者全球国家之间的地缘经济格局,对环印度洋区域地缘经济的定量研究少见报道;二是已有研究主要通过主观选择几个时间点进行变化分析,而主观选取的时间节点的分析可能无法科学揭示地缘经济发展的时间阶段特征。当前,国内研究对环印度洋区域关注较少[3, 10],虽有少量文献基于区域GDP、贸易等数据分析了“印太”区域地缘经济格局[4, 6-7, 9],但尚存在一些不足:① 环印度洋区域的地理空间范围不明确,不同****对环印度洋区域国家的划分不一致;② 忽略了环印度洋区域地缘经济的空间特征;③ 基于区域GDP、总体贸易额等数据的分析,忽略了区域对外贸易联系能力的变化,鲜有研究从对外贸易联系网络视角分析环印度洋区域地缘经济的格局。由此可见,环印度洋区域国家的地缘经济格局的阶段特征与空间结构并未得到充分揭示。

有鉴于此,本文基于1992—2017年进出口商品贸易数据,采用定量统计方法考察环印度洋区域国家的地缘经济格局。本文重点讨论3个问题:① 分析环印度洋区域与世界的贸易互动,审视其在全球贸易的地位及其变化;② 分析环印度洋区域内部贸易联系网络,考察域内贸易一体化程度及其变化;③ 分析区域对美国、日本、印度、澳大利亚和中国5个域内外大国的贸易依赖度,审视5国在环印度洋区域的地缘经济影响力与竞争情况及其变化。探讨上述问题,能够从时空两个方面定量揭示环印度洋区域地缘经济格局的现状、阶段时空变化特征,以及丰富国内地理学界对环印度洋区域的研究,以期为中国更好地开展与环印度洋区域国家之间的贸易合作提供科学依据与参考。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究区概况

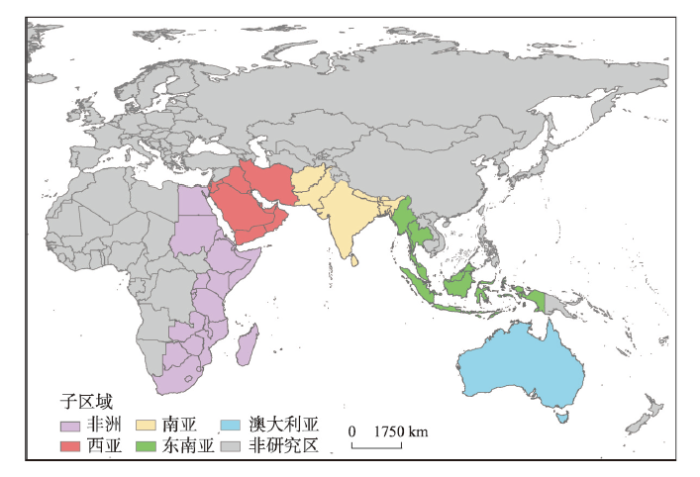

研究环印度洋区域地缘经济格局变化,首先需要确定哪些国家和地区属于该区域。目前,国内外对环印度洋区域国家的划分主要存在5种方案,分别包括36个[3]、38个[36]和51个国家[1, 37-38]、52个[3]和54个国家和地区,但尚未取得统一共识,主要分歧在于进出通道指向印度洋的内陆国家是否应该划为环印度洋区域。依据海洋本身是环印度洋区域国家的核心要素,Boucharda等给出了广义的环印度洋区域范围,划分出了哪些国家和地区属于环印度洋区域[1, 37]。广义的区域范围包括印度洋及其所有分支水域(波斯湾、红海、安达曼海和马六甲海峡等),每一个沿海国家和地区以及进出海洋通道指向印度洋的内陆国家[1, 37]。在该定义下,环印度洋区域国家包括38个沿海国和13个入海通道指向印度洋的内陆国,共51个国家,其中23个非洲国家,25个亚洲国家,还包括澳大利亚以及英法两国(印度洋上有其所属岛屿)[1, 37]。鉴于英法两国主体位于欧洲,同时考虑地理区域的空间连续性,本文研究的环印度洋区域国家仅包含英法两国除外的其他49国,其空间分布如图1所示。49国的国家名称如表1所示。环印度洋区域包括6855.6万km2的海洋和3169.5万km2的国家领土,分别占世界海洋面积的20.4%、世界国土面积的24.0%[1]。2017年区域人口达29.52亿,约占世界总人口的38.8%。2017年区域GDP达10.41万亿美元,约占世界GDP总值的13.0%。其中,20%的区域国家为高收入水平国家,30%为低收入水平国家,50%为中等收入水平国家,区域经济发展水平仍有较大的提升空间。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1环印度洋区域49国空间分布图

注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2016)1666号的标准地图制作,底图无修改。

Fig. 1Spatial distribution of the 49 countries in the Indian Ocean Region (IOR)

Tab. 1

表1

表1按子区域划分环印度洋区域国家

Tab. 1

| 子区域名称 | 国家数量(个) | 国家名称 |

|---|---|---|

| 非洲 | 23 | 埃及(EGY)、埃塞俄比亚(ETH)、博茨瓦纳(BWA)、布隆迪(BDI)、厄立特里亚(ERI)、吉布提(DJI)、津巴布韦(ZWE)、科摩罗(COM)、肯尼亚(KEN)、莱索(LSO)、卢旺达(RWA)、马达加斯加(MDG)、马拉维(MWI)、毛里求斯(MUS)、莫桑比克(MOZ)、南非(ZAF)、塞舌尔(SYC)、斯威士兰(SWZ)、苏丹(SDN)、索马里(SOM)、坦桑尼亚(TZA)、乌干达(UGA)、赞比亚(ZMB) |

| 西亚 | 11 | 伊朗(IRN)、伊拉克(IRQ)、科威特(KWT)、沙特阿拉伯(SAU)、阿联酋(ARE)、巴林(BHR)、也门(YEM)、阿曼(OMN)、卡塔尔(QAT)、约旦(JOR)、以色列(ISR) |

| 南亚 | 8 | 印度(IND)、孟加拉国(BGD)、巴基斯坦(PAK)、斯里兰卡(LKA)、马尔代夫(MDV)、阿富汗(AFG)、不丹(BTN)、尼泊尔(NPL) |

| 东南亚 | 6 | 印度尼西亚(IDN)、马来西亚(MYS)、缅甸(MMR)、泰国(THA)、新加坡(SGP)、东帝汶(TLS) |

| 大洋洲 | 1 | 澳大利亚(AUS) |

新窗口打开|下载CSV

2.2 数据来源

研究数据为1992—2017年全球221个国家和地区之间商品贸易流数据,因数据统计原因,中国香港和中国台湾以地区为单元单独计算,中国澳门贸易数据暂缺。当前应用广泛的全球贸易数据库包括联合国的商品贸易数据库(United Nations Comtrade Database, UN Comtrade)、国际货币基金组织的贸易统计方向数据库(Direction of Trade, DOT)以及哈佛大学建立的经济复杂性数据集(Atlas of Economic Complexity, AEC)。但UN Comtrade和DOT数据库中伊拉克、索马里、也门、阿富汗以及区域内一些非洲国家的贸易数据缺失严重,而AEC数据库中的贸易数据相对完整,因此本文选择AEC贸易数据。AEC的原始数据源自UN Comtrade,但由于国家/地区上报的商品贸易流量数据存在不一致,因此哈佛大学的研究团队对双边商品贸易流(现价美元)数据进行了修正,得出国家和地区之间贸易流的可靠数据。目前,AEC已被应用于贸易相关研究[39,40]。需要说明的是1992—1999年非洲的莱索托、斯威士兰、博茨瓦纳和东亚的东帝汶未能上报贸易数据。2.3 研究方法

2.3.1 时间序列分段方法:有序聚类方法 为了科学探究环印度洋区域国家地缘经济发展的阶段变化特征,采用有序聚类方法对1992—2017年进行阶段划分。有序聚类是一种广泛应用于植物生态学研究中的时间序列分段方法[41],目前已有研究将该方法引入地缘关系[42]与区域贸易[43]阶段的划分。其核心思想是只对时间序列数据的相邻年份进行合并聚类,以确保聚类结果具有时间连续性;之后依据聚类结果划分出阶段[44]。具体聚类过程分三步[44]:首先,将各年份数据分别看作独立类别,计算各类的类内离差平方和Dp:式中:m为区域国家的数量;np为p类的年份数量;xpij为p类内第i年国家j的贸易额占区域贸易总额的比例;

其次,计算将年份时间序列分为k类后的总离差平方和D:

然后,依据年份合并后类内方差增量最小原则以及相邻年份之间合并的约束条件对时间序列数据进行聚类。相邻的p类和q类合并成新类pq,计算合并前后的增量Ipq = Dpq-Dp-Dq每次对相邻类别进行合并时,选择增量Ipq数值最小的两类,直至最终合并成一类。具体地,将1992—2017年环印度洋区域各国对外商品贸易总额所占该区域对外商品贸易总额的比例数据输入Tilia软件,进行有序聚类,得到时间序列分段结果。

2.3.2 区域影响力分析方法:中心度 在社会网络分析方法中,节点中心度(Centrality)直接关系节点与网络中其他部分的连通性,是一种度量节点在网络结构中重要性的方法。在贸易网络中,中心度指标体现了一个国家和地区与贸易网络中其他部分的联系以及其在多大程度上影响贸易网络[45]。本文选择利用强度中心度(Strength Centrality)和特征向量中心度(Eigenvector Centrality)评估环印度洋区域在全球贸易的地位。具体地,首先利用全球221个国家和地区之间贸易流数据构建全球商品贸易网络;然后计算出全球贸易网络中各节点的两个中心度;之后通过计算环印度洋区域国家中心度的数值之和所占全球的份额来测度其在全球贸易中地位的时序变化;最后通过对环印度洋区域各国的两个中心度数值进行聚类来考察区域贸易力量的空间结构变化。

(1)强度中心度

式中:wij表示节点vi与连接的节点vj之间的贸易总额;n表示与节点vi连接的所有节点数量。

(2)特征向量中心度

将其用向量形式表示为

2.3.3 域内地缘经济研究方法:网络密度和聚类系数 区域内贸易流动是近年来一个重要的地缘经济特征[21]。本文采用两种方法对环印度洋区域内国家之间贸易联系的紧密程度与依赖程度进行考察:① 通过构建的域内贸易网络,利用社会网络分析方法中常用的网络密度(Network Density)与聚类系数(Clustering Coefficient)度量域内贸易联系紧密程度;② 上述方法无法反映域内贸易对区域贸易的重要程度,因此通过计算域内贸易总额占区域对外贸易总额的份额来测度域内贸易依赖程度。

(1)网络密度是指网络中实际存在的连接数量与网络中可以存在的最大连接数量的比值[46]。在贸易网络中,网络密度用以测度国家和地区之间贸易联系的紧密程度。加权网络的网络密度D按式(2)计算:

式中:m

(2)聚类系数用于度量网络中与某个节点连接的两个节点也彼此相连的平均概率,具体可以表示为网络中所有三元组中形成的三角形占三元组的比例[46]。在贸易网络中,聚类系数度量的是“贸易伙伴的伙伴也是伙伴”的概率,即某个国家和地区的贸易伙伴在多大程度上也相互联系,可在一定程度上反映贸易联系的多边主义程度[48]。聚类系数C的计算公式为:

式中:

2.3.4 域内外大国地缘经济影响力测度方法:贸易依赖度 借鉴相关研究[9, 24],利用贸易依赖度MDk测度域内外5个大国(美日印澳中)的相对地缘经济影响力。因印澳属于域内国家,中美日为域外国家,为使结果具有可比性,本文采用除印澳以外的区域47国与5个大国之间的贸易总额占47国贸易总额的份额来测度其对5个大国的贸易依赖。MDk计算公式为:

式中:

3 结果分析

3.1 环印度洋区域国家商品贸易发展阶段划分

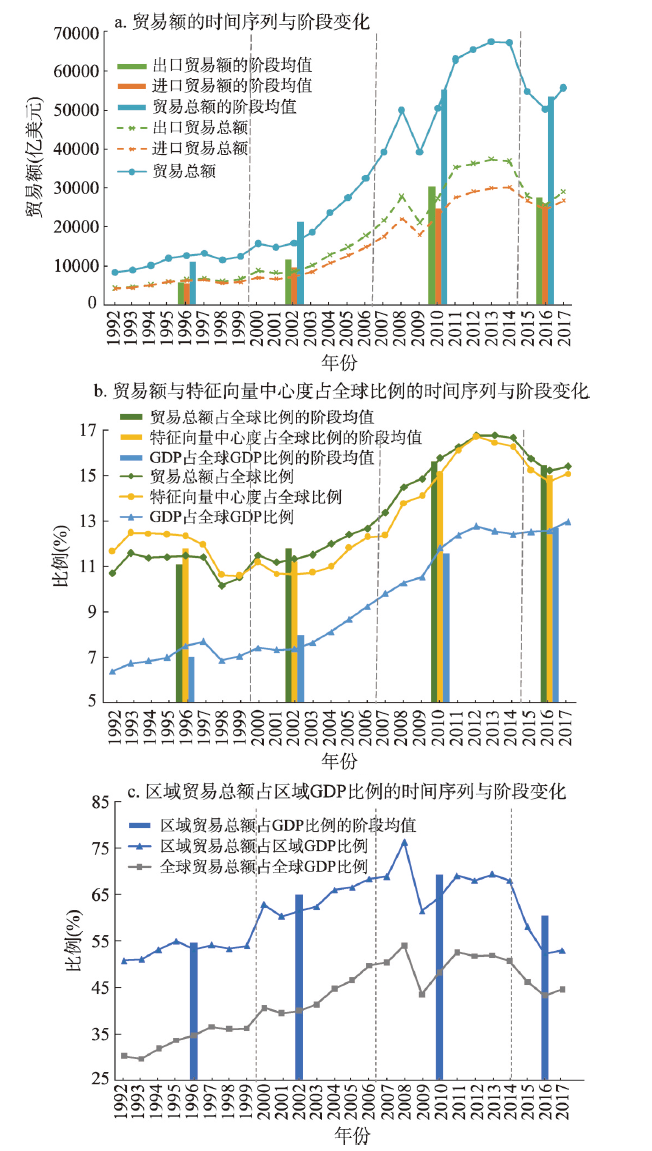

利用有序聚类方法将1992—2017年环印度洋商品贸易发展阶段划分为4个阶段:第一阶段为1992—1999年、第二阶段为2000—2006年、第三阶段为2007—2014年、第四阶段为2015—2017年(图2),下文将在4个阶段内展开相应分析。为消除各个时间阶段内年份长短差异对各项数值的影响,先逐年计算出各项指标,再计算各阶段的年均值。本文主要对各阶段内各项指标的年均值进行分析。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图21992—2017年环印度洋区域国家贸易发展的阶段划分

注:该图仅展示了区域贸易占比排名前20位的国家。图中3位英文字母缩写所代表的国家如

Fig. 2Four phases of the period of 1992-2017 based on the proportion of trade volume of each country in the Indian Ocean Region

3.2 环印度洋区域在全球生产中的地位变化

本节主要基于环印度洋区域与全球之间的贸易流量数据,考察该区域在全球生产活动中地位的时序变化特征与区域贸易空间结构特征。3.2.1 时间阶段变化 第一阶段(1992—1999年)至第三阶段(2007—2014年)环印度洋区域商品贸易总额与区域贸易的全球地位呈上升趋势。① 区域商品贸易总额呈快速增长趋势。年均区域贸易总额由1992—1999年的11073.54亿美元增加至2007—2014年的55074.76亿美元(图3a),约为1992—1999年的5倍。由于受1997年亚洲金融危机影响,1998年全球贸易额下降[49],环印度洋区域贸易呈同步性衰退,区域贸易总额较之上一年下降12.39%。2001年发生的互联网泡沫破灭、西欧需求疲软和“9·11”事件三大因素导致当年全球贸易额下降[50],区域贸易呈同步下降,降幅达5.59%。2007—2008年由于美国次贷危机引发全球需求急剧萎缩以及石油等初级产品的价格下降,2009年全球出口贸易额急剧下降22.6%[51]。同年,环印度洋区域贸易总额下降21.6%,但至2010年区域贸易迅速恢复甚至超过2008年贸易水平,呈现出较大韧性。② 区域贸易与经济的全球地位有较大程度提升。区域贸易总额、特征向量中心度的全球份额分别从1992—1999年的11.07%、11.80%提升至2007—2014年的15.61%和15.13%(图3b);区域GDP总量的全球份额则由7.00%提升至11.56%(图3b)。以上结果体现出环印度洋区域在全球贸易与经济中的地位呈较大幅度的提升。其中区域与中美日3国之间的贸易对其全球份额的贡献从3.56%提升至4.32%。③ 环印度洋区域对外贸易对区域经济发展的重要程度持续上升。区域贸易总额占GDP比例从1992—1999年的54.63%增加至2007—2014年的69.38%,均远高于同期全球水平的33.6%和50.4%(图3c),表明对外贸易对促进区域经济发展发挥着至关重要的作用。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3环印度洋区域贸易额(a)、贸易额与特征向量中心度的全球份额(b)与贸易依赖度(c)变化

Fig. 3Variations of trade volume (a), global shares of trade volume and eigenvector centrality (b), and trade as a percentage of GDP (c) of the Indian Ocean Region from 1992 to 2017

2015—2017年环印度洋区域商品贸易整体呈下降趋势,但其全球地位近似保持稳定。由于受全球商品价格下降的影响,特别是世界能源价格的大幅下降,2015年全球贸易额大幅下滑,2016年持续下降;尽管2017年全球贸易有所回暖,但却未能恢复至2014年的贸易水平[52]。从时间序列变化来看,环印度洋区域商品贸易总额呈现同样的变化趋势(图3a)。从阶段变化来看,区域年均贸易额由下降至53476.27亿美元(降幅达5.2%)。观察其在全球贸易与经济中的地位,发现区域贸易总额与特征向量中心度所占的全球份额分别从上一阶段的15.56%和15.33%微降至本期的15.44%和15.01%(图3b),但区域GDP的全球占比却呈小幅提升,由上一阶段的11.56%提升至12.68%(图3b)。因此,总体认为环印度洋区域的贸易与经济在全球中的地位近似保持稳定。

总体来看,环印度洋区域商品贸易总额呈增加趋势;区域贸易额、特征向量中心度以及区域GDP占全球份额整体呈上升趋势。以上结果定量揭示了环印度洋区域贸易与经济在全球地位中的提升趋势。区域经济发展对贸易依赖程度的上升趋势,表明对外贸易在推动区域经济发展中的重要性不断上升。

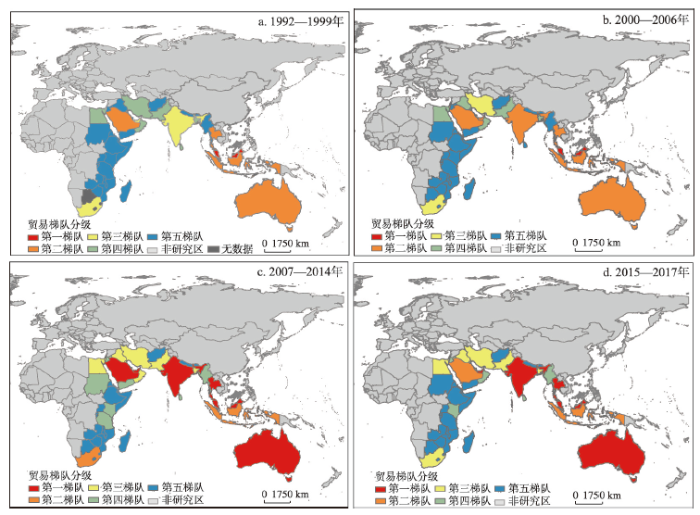

3.2.2 空间结构变化 进一步探究环印度洋区域在全球贸易中地位的空间结构变化特征,重点关注哪些国家在区域中占据贸易主导地位。具体地,利用K均值(K-means)聚类方法分别对4个阶段各国对外商品贸易总额与特征向量中心度数值进行聚类,基于类间方差最大、类内方差最小准则,划分为5个类别,对应图4中的第一至第五梯队,表示各国贸易影响力的从高到低,对应于商品贸易总额与特征向量中心度数值的由大到小。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图41992—2017年环印度洋区域国家商品贸易的空间结构

Fig. 4Spatial patterns of trade of the countries in the Indian Ocean Region from 1992 to 2017

前两个阶段(1992—1999年与2000—2006年)区域贸易呈现出由新加坡和马来西亚引领的“双核心”的空间结构。新加坡和马来西亚的贸易额与特征向量中心度均位居全球前20名,在区域排名第一和第二位,属于第一梯队,形成区域贸易的“双核心”。1992—1999年仅有澳大利亚、泰国、印度尼西亚和沙特阿拉伯4国位居区域第二梯队;至2000—2006年,随着印度和阿联酋对外贸易的发展,由第三梯队跃升至第二梯队,这样除非洲子区域以外,每个子区域均至少有一个贸易“次核心”。因此,区域贸易的空间结构呈现出“双核心”独树一帜,子区域“次核心”突显的格局。

后两个阶段(2007—2014年和2015—2017年)呈现“多核心”的空间格局。随着印度经济与对外贸易的快速发展,其贸易总额与特征向量中心度持续提升;发展至第四阶段,两种中心度的全球排名位列前15名,相应的区域排名分别位居第二和第一。同样,阿联酋的排名也持续提升。与此同时,新加坡与马来西亚所占的区域贸易份额有所下降;印度、阿联酋、澳大利亚、泰国与新加坡、马来西亚之间的贸易总额与特征向量中心度的差异缩小,6国共同构成区域贸易的第一梯队,呈现出“多核心”空间结构。沙特阿拉伯高度依赖矿物燃料出口,其出口贸易额在这两个阶段的变化受国际原油价格影响十分明显。由于受两个时段内国际原油价格剧烈变化的影响而导致沙特阿拉伯贸易总额以及特征向量中心度数值在两个阶段内出现较大幅度波动:其中2007—2014年,随着国际油价的上升,沙特阿拉伯跃升至区域贸易第一梯队;而至2015—2017年,随着国际油价下跌又重新掉至第二梯队。较之前两阶段,环印度洋区域贸易在后两个阶段的空间结构呈现“多核心”并存的格局。

环印度洋区域贸易的空间结构由“双核心”发展为“多核心”,在一定程度上反映出区域内主要地缘经济力量的空间格局变化。其中,新加坡和马来西亚借助其地理位置优势而发展自由贸易港,转口贸易发达①(① 两国各自的对外贸易总额占各自GDP的份额(贸易总额/GDP)均超过140%,反映出两国转口贸易发达。),始终处于区域贸易第一梯队;阿联酋借助其能源出口优势以及自由贸易港发展转口贸易②(② 阿联酋自第二阶段(1999—2006年)开始,贸易总额占其GDP的份额超过112%,且呈不断上升趋势,反映出阿联酋转口贸易的不断提升。),跃升至第一梯队;泰国同样发展了相对发达的转口贸易③(③ 泰国4个阶段的贸易总额与其GDP的比值分别为74.76%、112.27%、115.24%以及99.48%,总体呈增长趋势,同样反映出泰国的转口贸易也相对较为发达。)。印度因其贸易的快速发展,后来者居上,跃升至第一梯队。澳大利亚属于发达经济体,对外贸易在环印度洋区域国家中的排名比较稳定。

3.3 环印度洋区域国家域内贸易联系紧密程度变化

区域内贸易流动成为近年来一个重要的地缘经济特征[21],因此本节利用网络密度、聚类系数、以及域内贸易总额占区域对外贸易总额的份额来考察环印度洋区域内国家之间贸易流动的紧密程度与一体化程度,进而与掌握域内地缘经济变化特征。第一阶段(1992—1999年)至第三阶段(2007—2014年)域内贸易发展迅速,贸易联系更加紧密,区域贸易一体化程度呈增强趋势。具体如图5和表2所示:① 域内国家之间贸易联系不断增多且贸易强度增加。域内贸易双边关系数量从1992—1999年的1071条增加至2007—2014年的1700条,各国的平均贸易伙伴数量从23个增加至35个,平均贸易总额显著增加,由2738.24亿美元增加至17321.69亿美元。② 域内贸易联系更加紧密,贸易流通更加畅快。随着域内贸易联系的不断增多,域内贸易网络密度由54.38%提升至72.27%,表明域内贸易联系更加紧密;聚类系数由70.70%提升至81.96%,表明域内贸易多边主义的程度比较高且呈加强趋势。③ 随着域内贸易联系的加强,域内贸易依赖度(即域内国家之间贸易额占区域对外贸易总额的份额)同样呈上升趋势,由24.59%提升至31.32%。以上各项指标的上升趋势,表明环印度洋区域贸易一体化程度在加强。

图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图51992—2017年环印度洋区域内部贸易网络与域内贸易依赖度变化

Fig. 5Variations of the intra-regional trade networks and the intra-regional trade share of the Indian Ocean Region from 1992 to 2017

Tab.2

表2

表21992—2017年环印度洋区域内部贸易网络统计

Tab.2

| 时段 | 域内贸易联系数量(个) | 平均贸易伙伴数量(个) | 平均双边贸易流量(亿美元) | 域内贸易总额 (亿美元) | 网络 密度(%) | 聚类 系数(%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1992—1999年 | 1071 | 23 | 1.29 | 2738.24 | 54.38 | 70.70 |

| 2000—2006年 | 1544 | 32 | 1.91 | 5962.06 | 65.63 | 78.21 |

| 2007—2014年 | 1700 | 35 | 5.08 | 17321.69 | 72.27 | 81.96 |

| 2015—2017年 | 1655 | 34 | 4.85 | 16034.60 | 70.37 | 80.27 |

新窗口打开|下载CSV

2015—2017年域内贸易呈小幅萎缩,域内贸易一体化程度有小幅下降。具体表现为,域内国家之间年均减少45对双边贸易联系;贸易网络密度与聚类系数的数值分别下降1.90%和1.69%;域内贸易总额下降至16034.60亿美元;域内贸易依赖水平降至29.97%。以上结果表明域内贸易的一体化进程在该阶段有所受阻。

总体来看,环印度洋区域国家之间的贸易联系趋于加强,贸易网络更加密集,域内贸易依赖程度呈提升趋势,表明该区域的贸易一体化程度有所加强,体现出该区域在促进域内贸易方面取得了一定进展。但若相比于围绕太平洋海域的区域全面经济伙伴关系协定(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)15国的域内贸易依赖度(38.52%~44.09%)④(④ 基于本文3.2节构建的全球221个国家/地区之间的贸易网络数据,利用环印度洋区域域内贸易依赖度的计算方法,即RECP区域15国之间的贸易总额占15国对外贸易总额,计算得出RECP1992—2017年38.52%~44.09%的域内贸易依赖度数值。),发现环印度洋区域的域内贸易依赖度仍相对较低(24.59%~29.97%),表明该区域的贸易一体化程度仍然有限。由于环印度洋区域成员国在人口和贸易规模、资源禀赋、经济不相容性和技术发展等方面的巨大差异,影响了域内贸易的发展,因而区域国家的国际贸易发展仍需高度依赖域外的国际市场(近期依赖水平约为70%),特别是对中美日3国的贸易依赖程度高达28.25%~32.16%。

3.4 域内外大国对环印度洋区域地缘经济格局的影响分析

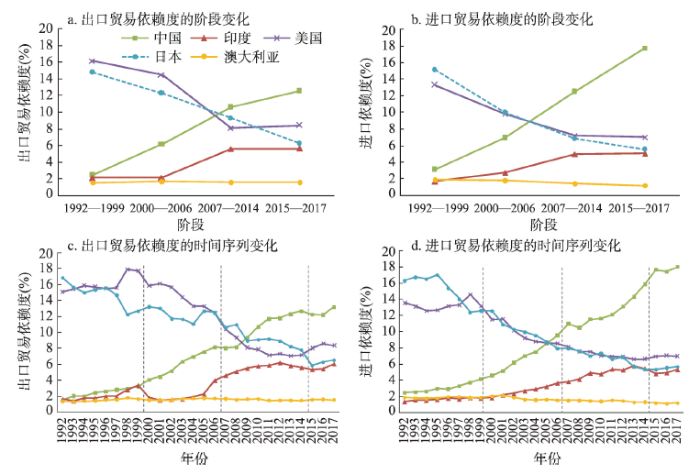

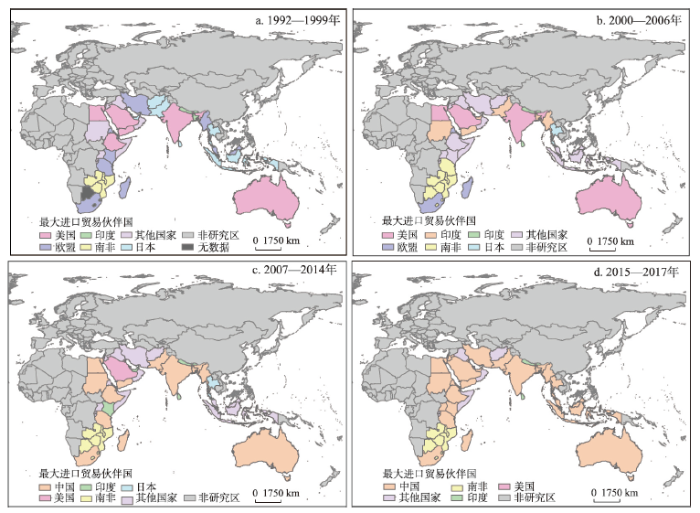

在竞争与合作的地缘经济逻辑下,域内外大国的对外贸易发展是影响区域地缘经济格局的主要因素之一[9, 15, 18, 24-25]。因此将分析区域内外大国对环印度洋区域地缘经济格局的影响。本文主要选择美日中3个对区域贸易有重大影响的域外国家,以及印度和澳大利亚两个地缘经济实力强大的域内国家为主要研究对象。其中,美澳日印4国是“印太战略”的主推者,中国则是该战略的平衡对象[4,5,6,7,8,9]。基于环印度洋区域47国家(除印澳以外)与5国之间的贸易流数据,通过贸易依赖度分析5国在该区域的地缘经济影响力及其变化,主要结果如下:(1)美日在区域47国的地缘影响力不断下降。首先,区域47国对美日两国进出口贸易的依赖度均呈下降趋势,分别由1992—1999年的13.29%和15.14%、16.12%和14.74%降至2015—2017年的7.20%和6.84%、8.35%和6.22%(图6a、6b)。其次,观察区域最大进口国的空间分布格局(图7),发现美日两国是区域47国最大进口国(即最大出口市场的占有率)的数量不断减少(图7),分别由1992—1999年的9个和7个降至2015—2017年的2个和0(表3),这表明美日在该区域的地缘经济优势空间不断萎缩。再观察最大贸易伙伴国的数量统计(表3),1992—1999年美日分别为9个和10个国家的最大贸易伙伴国,而至2015—2017年,美日两国均仅为1个国家的贸易伙伴国。以上结果表明美日在该区域的地缘影响力不断下降。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图61992—2017年环印度洋区域47国(印澳除外)对美日印澳中的贸易依赖度

Fig. 6Trade dependence of the 47 countries (excluding India and Australia) in the Indian Ocean Region on the United States, Japan, China, India, and Australia from 1992 to 2017

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图71992—2017年环印度洋区域国家最大进口贸易伙伴国

Fig. 7Largest importer of each country in the Indian Ocean Region from 1992 to 2017

Tab. 3

表3

表31992—2017年环印度洋区域47国(印澳除外)最大贸易伙伴国为美日印中的数量统计

Tab. 3

| 时段 | 最大出口伙伴国数量(个) | 最大进口伙伴国数量(个) | 最大贸易伙伴国数量(个) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 美国 | 中国 | 日本 | 印度 | 美国 | 中国 | 日本 | 印度 | 美国 | 中国 | 日本 | 印度 | |||

| 1992—1999年 | 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | ||

| 2000—2006年 | 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||

| 2007—2014年 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | 5 | ||

| 2015—2017年 | 10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 27 | 0 | 3 | 1 | 27 | 1 | 3 | ||

新窗口打开|下载CSV

(2)中国在区域47国的地缘影响力逐渐提升。其中区域47国对中国的进出口贸易依赖度均呈增加趋势,分别从1992—1999年的3.12%、2.43%提升至2015—2017年的17.72%、12.53%(图6a、6b)。发展至第二阶段(2000—2006年),区域47国对中国进出口贸易的依赖度大幅超越印澳,但依然明显低于美日。发展至第三阶段(2007—2014年),区域47国对中国贸易的依赖度超越美日,并且成为约三分之一国家(15个)的最大贸易伙伴国(表3)。具体从时间序列变化来看(图6c、6d),发现自2009年开始,区域47国对中国的出口贸易依赖开始超过美日并保持稳定上升的趋势;而自2006年开始,区域47国对中国的进口贸易依赖度就已经超过美日且不断提升。发展至近期(2015—2017年),中国占区域47国的贸易份额继续增加,同时已经发展成为27个国家的最大贸易伙伴国(表3)。从区域最大进口国的空间分布来看(图7),中国发展成区域47国最大进口国的数量逐渐上升,体现出中国在该区域的地缘经济优势呈现明显的空间扩散趋势。综上可见,中国对环印度洋区域47国地缘经济影响不断提升,且已赶超美日;与此同时,在该区域的地缘经济优势呈空间扩散趋势。

(3)印度的地缘经济影响力虽然呈上升趋势,但仍弱于中美日3国。首先,区域47国对印度的进出口贸易依赖度基本呈上升趋势,分别由1.69%和2.09%上升至5.03%和5.60%(图6a、6b),表明印度的地缘影响力有所提升。其次,从2015—2017年来看区域47国对5国的进出口贸易依赖度,印度与中美日之间仍有所差距,体现出印度的地缘经济影响力仍然明显弱于中美日3国。

(4)澳大利亚的地缘影响力始终最低。区域47国对澳大利亚的进出口贸易依赖度始终最低(除1992—1999年进口贸易依赖度略高于印度),贸易依赖水平始终低于2%,且与美日印中4国的差距逐渐拉大。可见澳大利亚在环印度洋区域47国的地缘影响力始终最低,且无法与其他4国相提并论。

4 结论与讨论

环印度洋区域关乎中国贸易与能源安全,同时也是中国开展“一带一路”倡议合作的重点区域。为了便于中国更好地开展与环印度洋区域国家之间的贸易合作,本文定量探究了1992—2017年环印度洋区域国家的全球地位、域内贸易联系特征以及域内外大国在该区域的地缘经济竞争格局演变。结果发现:(1)环印度洋区域在全球经济中的地位呈提升趋势,区域贸易的空间结构由“双核心”发展为“多核心”。① 区域年均贸易额由1992—1999年的11073.54亿美元增加至2015—2017年的53476.27亿美元;区域的贸易总额、特征向量中心度以及区域GDP占全球的份额分别从11.07%、11.80%和7.00%和提升至15.44%、15.01%和12.68%,表明环印度洋区域在全球经济中的地位明显提升。② 1992—1999年至2000—2006年,仅有新加坡和马来西亚构成区域贸易的“双核心”;而2007—2014年至2015—2017年,印度、阿联酋、新加坡、马来西亚、澳大利亚与泰国的贸易总额与特征向量中心度的差异缩小,区域贸易呈现出“多核心”突显的贸易结构。

(2)环印度洋区域国家内部的贸易联系整体趋向更加密集,贸易一体化程度整体呈上升趋势。其中,域内贸易网络密度和聚类系数分别由1992—1999年的54.38%和70.70%增加至2015—2017年的70.37%和80.27%;域内贸易依赖度由24.59%增加至29.97%。若相比于RCEP 15国38.52%~44.09%的域内贸易依赖度,环印度洋区域的域内贸易依赖度水平仍相对较低,贸易一体化程度仍然有限。

(3)美国和日本在环印度洋区域的地缘经济影响力呈下滑趋势,然而中国在该区域的地缘经济影响力不断提升且呈空间扩散趋势,并于2007—2014年超越美日。印度的地缘影响力虽然也呈上升趋势,但仍然弱于中美日。澳大利亚的地缘影响力则长期最低。

本文主要基于商品贸易流数据,从全球经济地位变化、域内贸易联系、域外大国竞争3个层面定量揭示了环印度洋区域地缘经济时空格局的变化特征,丰富了国内地理学界对环印度洋区域的研究。此外,本文的分析思路与方法也可用于考察其他热点区域(例如“一带一路”沿线区域和区域全面经济伙伴关系自贸易区)的地缘经济格局。当然,研究尚存在一些不足以及可进一步扩展的内容。① 能源与矿产资源等方面的对外直接投资、港口等基础设施建设也可以反映域内外大国在环印度洋区域的地缘经济竞争情况,然而囿于对外直接投资数据获取所限,本文未能展开分析。在后续的研究中,考虑将对外投资纳入分析,力争从贸易与对外投资两方面来揭示美日印澳中5国在环印度洋区域的地缘经济竞争格局。② 环印度洋区域贸易的空间格局呈现出一定的空间分异特征,后续研究将考虑采用广泛应用于探测自然和社会经济现象背后驱动因素的地理探测器方法[53,54]来探测哪些因素影响了区域贸易的空间分异特征,以及各要素在多大程度上发挥了作用。③ 国家之间政治互动通常是影响国家对外贸易发展的重要因素,因此后续研究将考察美日印澳中5国与环印度洋区域47国之间合作与冲突互动对5国在该区域贸易发展的影响。GDELT数据库可为度量国家之间合作与冲突互动提供历史与实时数据支撑[55,56],并且已有****将GDELT数据成功应用于国家之间政治关系的度量与分析 [42, 57-61]。因此后续研究可以基于GDELT数据度量环印度洋区域47国与5国之间的政治关系,辅以经济规模、地理距离等其他控制数据[27, 62-63],利用面板模型来考察环印度洋区域47国与5国之间的政治关系对5国所占的贸易份额变化发挥了怎样的作用,以期为中国与该区域国家开展贸易合作等提供参考。

致谢

感谢北京师范大学地理科学学部地理数据与应用分析中心的地学高性能计算平台支持(参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 6]

[本文引用: 2]

[本文引用: 5]

[本文引用: 5]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 2]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 2]

[本文引用: 5]

[本文引用: 5]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 4]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1073/pnas.0900943106URLPMID:19549871 [本文引用: 1]

For Adam Smith, wealth was related to the division of labor. As people and firms specialize in different activities, economic efficiency increases, suggesting that development is associated with an increase in the number of individual activities and with the complexity that emerges from the interactions between them. Here we develop a view of economic growth and development that gives a central role to the complexity of a country's economy by interpreting trade data as a bipartite network in which countries are connected to the products they export, and show that it is possible to quantify the complexity of a country's economy by characterizing the structure of this network. Furthermore, we show that the measures of complexity we derive are correlated with a country's level of income, and that deviations from this relationship are predictive of future growth. This suggests that countries tend to converge to the level of income dictated by the complexity of their productive structures, indicating that development efforts should focus on generating the conditions that would allow complexity to emerge to generate sustained growth and prosperity.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

//The International Studies Association.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]