,1, 王振波1, 方创琳1, 郝蒙蒙1

,1, 王振波1, 方创琳1, 郝蒙蒙1The theoretical basis and technical path of cyberspace geography

GAO Chundong1, GUO Qiquan2, JIANG Dong ,1, WANG Zhenbo1, FANG Chuanglin1, HAO Mengmeng1

,1, WANG Zhenbo1, FANG Chuanglin1, HAO Mengmeng1通讯作者:

收稿日期:2019-08-26修回日期:2019-09-16网络出版日期:2019-09-25

Received:2019-08-26Revised:2019-09-16Online:2019-09-25

作者简介 About authors

高春东(1976-),男,河北霸州人,研究方向为科技教育管理等E-mail:gaocd@igsnrr.ac.cn。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (3797KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

高春东, 郭启全, 江东, 王振波, 方创琳, 郝蒙蒙. 网络空间地理学的理论基础与技术路径. 地理学报[J], 2019, 74(9): 1709-1722 doi:10.11821/dlxb201909001

GAO Chundong.

1 引言

在互联网、物联网、移动通信等新技术形式高度发达的今天,网络空间(Cyberspace)已经成为人类生产生活的“第二类生存空间”,是与陆、海、空、天四类现实空间并列的第五大战略空间[1]。随着全球信息化深入推进,提升网络安全防控能力成为保障国家安全的基本要求。世界各国不断加强网络安全建设,将网络安全上升至国家战略,并密集出台相关指导性文件。2018年美国相继出台《国防部网络战略》和《国家网络战略》,意图谋求网络空间霸权[2],中俄以及欧洲各国等积极应对,全球已基本形成以美中俄欧为中心的网络空间地理格局[3]。目前,网络空间的联系在各类国际地缘关系中的位置不断提升,网络空间层面的分歧与冲突成为地缘冲突的新形式。国际货币基金组织(IMF)2019年6月27日发布的《金融科技调查报告》显示,网络安全已成为全球绝大多数国家关注的首要问题[4]。党的十八大以来,党中央高度重视网络安全工作,明确提出网络强国战略。习近平总书记强调“没有网络安全就没有国家安全”,“网络空间是人类共同的活动空间,各国应该共同构建网络空间命运共同体”[5]。2016年5月,为加快网络空间安全高层次人才培养,国务院学位委员会在“工学”门类下增设“网络空间安全”为一级学科。当前,网络空间已成为信息化时代地理空间和地理学拓展的新领域。地理空间是网络空间实体资源与实体角色的载体,网络空间为地理空间行为提供了新的畛域。网络空间既包括网络基础设施、硬件设备等实体要素,也包括软件系统、信息流动等虚拟要素[6],其物理和信息两部分都不能离开地理空间而单独存在[7]。地理空间是人类社会存在和发展的基础,地理学家从未停止过对生存空间的认知探索与领域拓展。特别是,1987年钱学森先生正式提出地理科学的概念,将其定位为自然科学和社会科学之间汇合的科学体系,并列在自然科学、社会科学、数学科学、系统科学等十一大科学体系之中[8]。随着科技进步与经济社会发展,地理学不断吸收与融合越来越多的学科精髓,并向其他学科发散性地拓展。在经历了机械化和电气化之后,信息技术的广泛应用将人类社会带入崭新的信息化时代,海量的信息资源为地理学的理论深化与知识创新创造了条件,现代信息技术与地理学的融合,产生了地球信息科学及地理信息系统、遥感等新的学科分支。

在当前的网络信息时代,天地人机一体化的网络空间正在形成[9]。对网络空间的深入了解与科学刻画,是网络资源管理、网络安全保障与决策的重要基石。在国家需求和学科融合两大驱动力的牵引下,对网络空间的测度、认知和表达的研究不断涌现,先后产生了“通信地理学(Communication Geography)”[10]、“信息与通信地理学(Geography of Information and Communication)”[11,12]等新概念。为准确描述网络空间的理论内涵、资源要素、图谱测绘及网络空间和现实空间的映射关系,需要在传统地理学的基础上进行理论创新和方法创新,加强地理学与网络空间安全等学科的交叉融合,创建网络空间地理学(Cyberspace Geography, CG)。网络空间地理学是地理学的分支学科,是地理学研究内容从现实空间向虚拟空间的延伸,集中探讨网络空间和地理空间的映射关系,揭示网络空间安全运行机理与保障路径。作为地理学研究的重要方向与学术前沿,网络空间地理学的创建既是保障国家网络安全的战略需求,也是加快地理学学科建设的时代需求。本文在充分梳理国内外关于网络空间研究成果的基础上,探讨了网络空间的地理属性,阐述了网络空间地理学的内涵与外延,分析了其多学科交叉特征与理论基础,提出了技术路径,并对发展前景作出分析和展望。

2 网络空间的国内外研究进展

2.1 网络空间研究的文献图谱分析

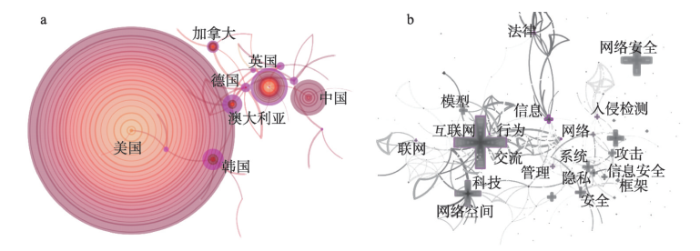

基于“Web of science核心合集”数据库和中国知网(CNKI)数据库,搜索“网络空间”“网络安全”等关键词,收集20世纪70年代至2019年8月的网络空间相关国外文献2290篇、国内文献1613篇。梳理后发现,国际网络空间研究起步于1977年,早于中国(1998年)21年。国际文献自1994年发文量快速提升,早于中国(2009年)15年,两者均呈现波动上升的趋势。从发文国家的分布来看,国家网络图谱共有39个节点、43条连接,其中美国发文最多(839),其次为中国(176)、英国(166)、加拿大(79)、澳大利亚(72)、韩国(62)和德国(41)。但澳大利亚的中心度最高,表明澳大利亚网络空间相关研究的国际影响力最大(图1a)。从发文机构来看,全球共有137个节点、54条连接,网络密度为0.0058,表明研究机构之间的关系较为松散,合作研究较少,学术交流有待进一步加强。从机构的发文数量来看,麻省理工学院、多伦多大学、中国科学院、威斯康星大学、迪肯大学、清华大学的发文量较高,具有领先优势,但缺乏具有绝对优势的权威研究机构。从研究内容来看,国际研究的关键词图谱共有238个节点、447条连接,网络密度为0.0158,关键词间的关联性较强。其中互联网(internet)、网络空间(cyberspace)、网络安全(network security)等是引用频次最高的关键词(图1b)。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图11977年-2019年8月国际网络空间的国家网络图谱(a)和关键词图谱(b)

Fig. 1National network atlas (a) and key word atlas (b) of international cyberspace (1977-2019.08)

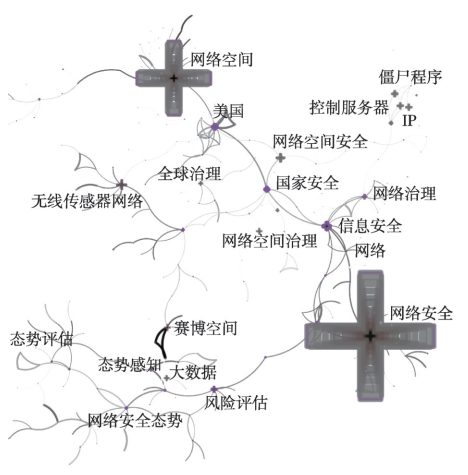

国内的网络空间研究尚处于起步阶段。目前共检索到发文机构131个节点、36个连接,其网络密度为0.0042,表明机构之间的相关合作仍然较少。从关键词来看,共有289个节点、358条连接,网络密度为0.0086,关联度低于国际水平;网络安全、网络空间、无线传感器网络、信息安全、赛博空间、网络空间安全、网络空间治理、国家安全等是引用频次较高的关键词。其中,信息安全和国家安全中心度最高(图2)。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图21998年-2019年8月中国网络空间及其安全研究的关键词图谱

Fig. 2Key words atlas of cyberspace and its security research in China (1998-2019.08)

2.2 网络空间研究的主题分析

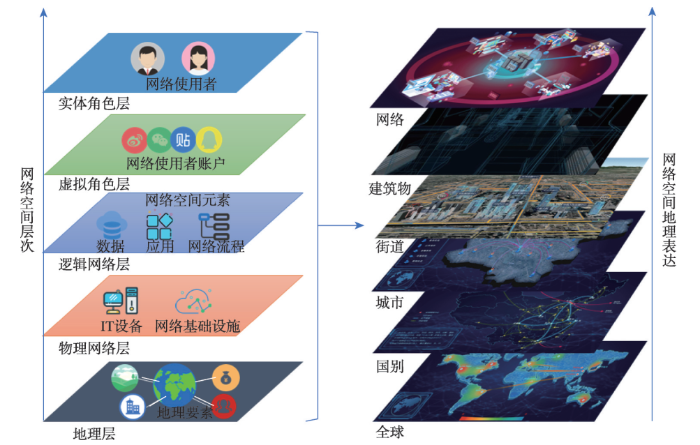

2.2.1 网络空间的内涵与特征 网络空间是指连接各种信息技术基础设施的网络,包含互联网、电信网、传感网、工业和军事等内部网络,工业系统中内嵌的控制,处理装置组合形成的物联网,各种计算机系统,信息数据构建的虚拟空间和社会人之间的相互关联[13]。网络空间可以划分为5个层次:地理层(Geographical layer,包括基础的地理空间支撑要素)、物理网络层(Physical network layer,包括IT设备和基础设施)、逻辑网络层(Logical network layer,包括数据、应用、网络流程等)、虚拟角色层(Cyber-persona layer,网络或IT使用者的账户组成)和实体角色层(Persona layer,现实空间的实体个体)[6]。网络空间是一个具有实在性的数字空间,一个新的社会公共领域[14],是一种完全区别于传统地理空间的虚拟空间[15]。美国[16]、意大利[17]、俄罗斯[18]、中国[19]等从不同角度定义了网络空间。总体来看,网络空间的内涵至少包括以下内容:① 人类借助计算机技术来完成相应活动的空间域;② 巨大的信息库,战略地位重要;③ 以信息技术基础设施为重要支撑[19,20]。2.2.2 网络空间全球治理 网络空间的全球性特征使其正成为国家间的新竞技场,争夺焦点之一是全球网络空间的治理方式[21],主要分为以数据信息安全为核心的网络空间治理和作为公共事务治理模式的网络空间治理两大类型。网络空间的发展也推动了网络空间全球治理从“自治论”到“巴尔干化论”的转变[22,23],出现了不同利益集团的阵营分化[23]。国际法的制定和完善、网络空间主权的确定将有助于国际共治体系的形成[19]。长期以来,中国积极参与网络空间的全球治理。2015年,习近平总书记在第二届世界互联网大会上提出“各国应该共同构建网络空间命运共同体”[5]。2016年底,国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》,标志着网络空间治理体系上升为国家战略。

2.2.3 网络空间安全与防护 网络空间安全是国家和机构为保护网络空间中数据和资产的机密性、完整性和可用性而采取的与安全风险管理流程相关的方法和行动[24],涉及到政治、社会、经济、文化安全等各个方面[25]。网络漏洞和网络攻击是网络空间安全防控的主要内容[26]。网络空间安全评估和度量是保障网络安全的前提[27],安全态势感知[28]、指标体系[29]与评估模型构建[30]是网络安全评估研究的主要内容。网络空间安全防御的基本过程包括开展态势分析、确立安全目标、选择安全策略、制定安全计划、及时进行风险评估和实施实时监控[31,32]。网络安全防御需要具备前瞻性,及时感知风险漏洞并修复,以保障计算机用户的信息安全[33]。

2.3 网络空间研究的问题与趋势

纵观网络空间的国内外研究进展,网络空间的概念内涵及理论基础尚未形成统一共识。另外,网络空间作为信息化时代人类生存的信息环境,目前的文献梳理显示,网络空间软件系统、信息流动等核心要素的表达均缺乏统一的标准体系和基础理论体系,网络空间与传统地理空间的映射关系尚未明确[6]。目前各种空间—时间—尺度—维度之间的映射关系并不清晰,揭示映射关系的理论、模型、方法和工具尚未完善,亟需构建不同空间映射关系和模型,高精度地测度网络空间中信息的移动轨迹及其生命周期。3 网络空间地理学的理论基础

3.1 网络空间地理学的基本内涵

“空间”(Space)是物质存在的一种形式,是物质存在的广延性和伸张性的表现[34]。人类的发展过程是人类对自身及生存空间认知不断深化的过程,地理空间是人类社会存在和发展的基础。地理学是研究人(人类活动)—地(自然环境)空间分布规律、时间演变过程和区域特征的一门学科,探索地球表层地理环境的结构、演化过程、区域分异及人类对地理环境的利用和适应,地理学方法论的精髓是在于把握区域差异性和区间依赖性[35]。传统地理学对地理环境的认知方式,包括各类地理要素属性及空间分布的现象描述、特征分析和机理归纳等。20世纪80年代以来,地理学融合信息技术产生了地球信息科学,以地球上的实体目标为对象,以信息技术为手段,对地理空间数据进行获取、分析、管理与可视化表达,地理空间要素及人地关系的空间分异性(格局)和时序分异性(演变)是其表达的核心内容[36]。“数字地球”是地球信息科学对地理空间可视化展示和认知的有效工具,它以系统论为指导,集成对地观测技术、地理空间信息技术、计算机网络通信技术,模拟地球发展变化、预测不同模式下的未来情景,以支持政府决策[37,38]。伴随着科学大数据和数字地球研究的不断发展,新一代数字地球是利用海量、多分辨率、多时相、多类型、多来源对地观测数据和社会经济数据以及分析算法和模型构建的虚拟地球,可通过在数字地球平台上对海量空间数据和社会经济数据进行高效组织、统一管理和表达,从而在精简的数据空间进行科学信息挖掘和分析[39]。网络空间及其相关概念的出现,是网络与信息技术在全球的快速发展以及传统地理学在信息化时代不断创新共同作用的结果,涉及地理学、信息技术、大数据、人工智能等诸多学科领域。与地理空间相对应,网络空间是在地理空间基础上基于计算机网络构建的新空间形态。

网络空间地理学研究内容包括构建网络空间、现实空间的映射关系,在网络空间重新定义传统地理学关于距离、区域等基本概念,构建网络空间可视化表达的语言、模型、方法体系,绘制网络空间地图,探究网络空间结构和行为的演变规律等。网络空间不是一个欧氏空间,不存在传统地理空间中距离、方位的度量意义[40],因此当前已有的网络空间可视化主要采用拓扑结构表达信息内容,关注在线/离线、访问通达性等拓扑信息,简化了节点连接的距离、节点切换的方位关系[41];同时,在网络空间—地理空间关联、网络空间特征分析和行为认知等方面,尚缺乏统一的理论框架、完整的技术体系和典型的应用实例(表1)。为此,亟需通过地理学与网络空间安全等多学科的深度融合,共同推进网络空间地理学的研究。

Tab. 1

表1

表1地理学与网络空间地理学的属性对比分析表

Tab. 1

| 对象 | 地理空间与地理学 | 网络空间与网络空间地理学 | |

|---|---|---|---|

| 空间表征 | 现实空间 | 虚拟空间 | |

| 研究对象 | 人地关系 | 人地网关系 | |

| 尺度表达 | 多种空间尺度 | 任意空间尺度 | |

| 属性特征 | 基础设施 | 机场、港口、桥梁等基础设施 | 路由器、服务器等网络基础设施 |

| 资源属性 | 实体资源有限的资源量 | 实体资源和虚拟资源无限的资源量 | |

| 行为属性 | 物质流、能量流等实体流行为 | 信息流、网络流等虚拟流行为 | |

| 关系属性 | 相邻、相交、包含等空间关系 | 网络拓扑关系 | |

| 自然属性 | 受自然条件的影响 | 不受自然条件约束 | |

| 社会属性 | 实体社会 | 网络社会 | |

| 经济属性 | 实体经济产业 | 互联网产业等 | |

| 城市属性 | 看得见的城市 | 看不见的城市、共享城市 | |

新窗口打开|下载CSV

3.2 理论基础:从人地关系到人地网关系

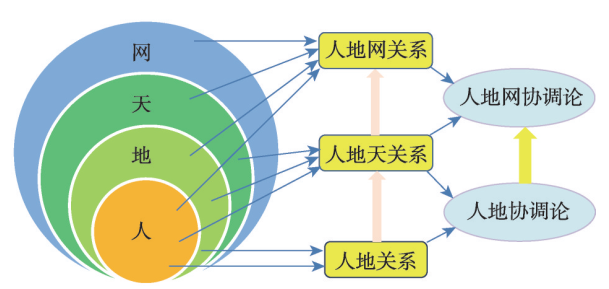

3.2.1 “人—地”关系理论 人地系统由自然、经济和社会子系统构成,是人类及其活动与地理环境相互交织、相互作用形成的复杂、开放的巨系统[42]。人与地关系矛盾的协调过程是地理学重点研究的永恒主题[43]。传统的“人—地”关系理论关注人口、资源、环境、社会、经济等要素的相互作用和协同发展,强调人地和谐共生[35]。早在1979年吴传钧院士就在“地理学的昨天、今天和明天”的学术报告中提出,人地关系地域系统是地理学研究的核心,协调人地关系是其中心目标[44]。人地和谐共生论的基本观点是,人地关系是一种自人类起源以来就客观存在的本源关系、相互共生关系和互为报应关系,人类开发利用自然资源和环境时,要保持与自然环境之间的协调共生,包括地—地、人—地、人—人三种和谐共生关系[45]。3.2.2 “人—地—网”关系研究 信息化的迅猛发展加速了全球范围内各种要素的流动,地理空间对人类的约束作用越来越小,网络空间的地位和作用日益凸显,网络空间与地理空间的相互作用与融合,对“人—地”关系产生系统性影响,逐渐塑造着“人—地—网”的新型纽带关系。网络空间与地理空间有明显的区别,同时又存在千丝万缕的联系。地理空间是人类赖以生存的基础空间,也是地理学研究的基础空间,是地理空间实体要素、空间信息、物质能量以及行为表现等在客观世界内的存在形式。以实体、距离和边界为主的属性反应出地理空间的有限性[7, 46]。网络空间则是由连接各种信息技术基础设施的网络、计算机系统、信息数据等构建的虚拟空间。美国国家自然科学基金2010-2014年投资启动网络空间与现实空间的关联研究项目(Mapping ideas from Cyberspace to Real-space),以重点解决信息在网络空间和现实空间的传播模拟等问题[47]。网络空间不是简单抽象的虚拟空间,而是涉及了大量的基于地理空间的人类活动及相互关系[48],例如,网络空间对城市功能布局起到了解构与再构的作用,包括促进了城市功能结构以片段化集聚为主要空间运动形式的去中心分散发展[49]。因此,虚拟空间与现实空间都隶属于广义的“空间”范畴,密不可分,过度强调某一侧面容易导致认知的偏差,影响对两类空间整体特征和规律的把握(图3)。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3从“人—地”关系协调论到“人—地—网”理论的演进框架示意图

Fig. 3The sketch of the evolutionary framework from "man-land" relationship coordination to "man-land-network" theory

网络空间地理学的核心命题是“人—地—网”关系的研究。这是传统地理学“人—地”关系研究在信息化时代的新拓展,具有鲜明的时代特征。网络空间地理学的主要关系包括:① “人—地—网”相互作用机制。其中,“人”是人类活动,既包括人类在地理空间的生产生活、社会经济发展等活动,也包括人类在网络空间的各类行为活动。② 网络空间与现实空间的映射关系。网络空间与现实空间之间相互交织、关系密切,同样也具有空间分异特征。网络基础设施存在空间差异,行为主体具有地域特征,网络信息具有区域特性,因此以位置信息为纽带,引入地理学的理论、方法与认知手段,是关联两个空间、认知网络世界的有效途径。③ 网络空间的逻辑结构与要素体系。例如,网络空间的构成要素、类型、层次、时空基准、表达标准、尺度问题等,应做到可度量、可计算,以支撑数据挖掘和时空分析。随着卫星互联网乃至可能产生的星际网络的发展,网络空间地理学研究范畴还可能向空天领域延伸。

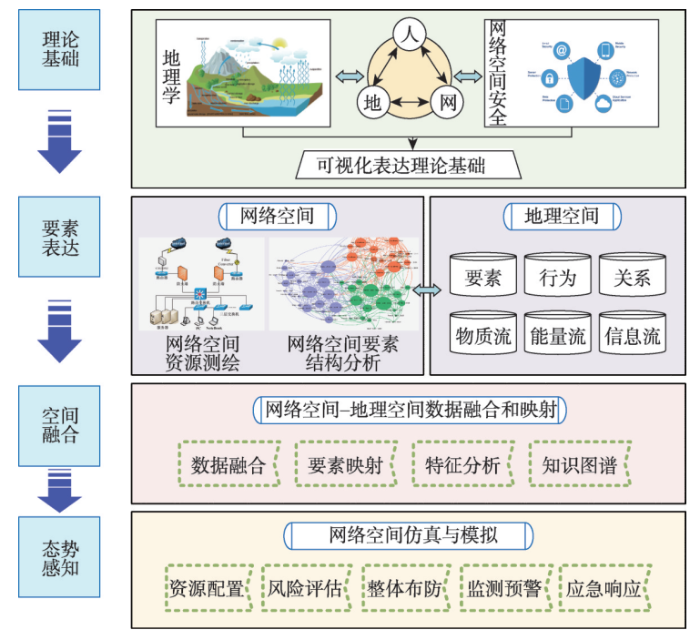

4 网络空间地理学的技术路径

网络空间地理学的技术路径是网络空间地理学研究手段的集合(图4),包括网络空间要素数据采集与融合、网络空间可视化表达、网络空间态势与行为智能认知等。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4网络空间地理学技术路径

Fig. 4Technical path of cyberspace geography

4.1 网络空间要素数据采集与融合

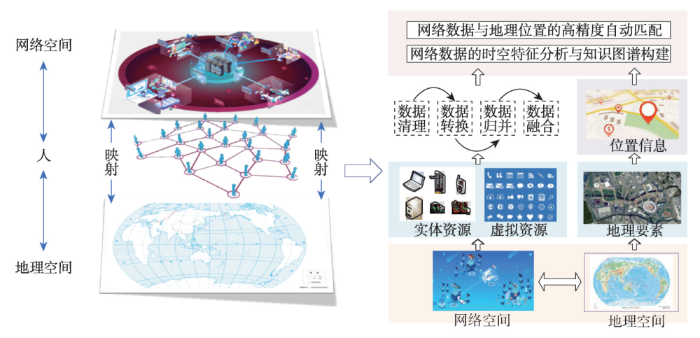

网络空间要素数据采集,是正确认识和理解网络空间进而有效控制和管理网络空间的前提和基础。随着网络定位手段不断丰富和精度提升,网络空间资源测绘已成为网络空间要素数据采集的主要方法,它集成网络资源探测、网络拓扑分析、实体定位等手段,从多个维度对网络空间的要素进行实时检测分析,获得网络空间虚拟资源与实体资源在网络空间和地理空间的属性,包括物理域的实体、逻辑域的通信与网络协议、社会域的信息和行为等[50]。其空间尺度包括IP、路由器、POP、AS等4个层次,数据内容包括资源类型、状态、属性等时空分布变化和要素关系变化等。目前网络空间资源测绘技术已相对成熟,2016年科技部部署了国家重点研发计划项目“网络空间资源测绘技术”等,公安部第一研究所设计研发了“网络资产测绘分析系统—网探D01”等,为全面发现网络资产、快速应对突发安全事件、掌握未知隐患资产安全态势、建立全面高效网络资产安全检测体系提供了有力保障。网络空间数据融合是在数据采集成果的基础上,对网络空间、地理空间两类空间的多要素、多源异构数据进行清洗、整合和存储,涉及的关键技术包括:① 网络数据与地理位置的高精度自动匹配技术。整合海量多源异构的网络资源、网络事件及地理空间数据,基于参考地标、时延测量及拓扑分析结果,实现网络数据与位置的高精度自动匹配[51]。② 网络数据的时空特征分析与知识图谱构建技术。以网络空间、地理空间和社会人文时空大数据为基础,进行时间和空间特征的挖掘分析(分类、聚类、关联、时序分析等),构建网络空间知识图谱,全面解析和表达网络空间形态、格局及演变态势(图5)等。

图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5网络空间要素数据采集、映射与融合

Fig. 5Data acquisition, mapping and fusion of cyberspace elements

4.2 网络空间可视化表达

当前国内外开展的网络空间可视化研究,多集中在物理网络层、逻辑网络层,侧重网络设备的描述和定位、网络运行数据的统计分析等,可视化效果与应用需求还存在较大差距。事实上,网络空间的可视化应当贯穿整个网络空间5个层次,涵盖所有的网络要素(图6)。图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图6网络空间的多层次可视化表达

Fig. 6Multilevel visual representation of cyberspace

地理空间可视化研究已经有了长时间的发展和积累,主要包含针对地理信息的符号系统、制图综合、图层渲染和人机动态交互等。从表达的维度和范围上涵盖了二维可视化、三维可视化、虚拟地理环境等。网络空间可视化表达首先需要构建成熟的技术体系,在借鉴地理空间可视化表达技术的基础上,重点突破以下主要问题:① 网络要素的可视化展示。网络空间需要一种可全面描述和展示网络空间属性和信息的“网络地图”,在基于IP地址的网络实体地理位置定位技术等支持下,全面展示各类网络空间要素的数量和空间分布[52]。② 网络关系的可视化描述。既包括网络要素之间的关系,也包括虚拟空间与地理空间之间的关系描述。③ 网络事件的可视化分析。将虚拟、动态的网络事件,按照行为主体、客体和影响等,在网络空间地图上进行连续呈现和多要素分析[53]。

4.3 网络空间态势与行为智能认知

网络空间态势与行为智能认知主要包括网络空间态势现状评估、网络热点事件传播与溯源分析以及网络事件态势模拟与风险预测等。4.3.1 网络空间态势现状评估 网络空间态势现状评估主要是在大规模网络环境中,针对某一类网络空间事件,基于该类事件本身的数据,对事件信息进行深度挖掘与分析,从整体上反映网络空间状况。网络空间态势现状评估是网络空间智能认知的基础,是管理者对网络空间进行宏观认知和决策的前提。目前,网络安全态势评估方法主要包括基于数学模型的态势评估方法、基于知识推理的态势评估方法、基于模式识别的态势评估方法等。这些方法目前应用较为成熟,但是可视化表达效果较差,不能直观反映网络空间态势的集聚性与地域差异性。网络空间某一对象的现状特征与地理学某一现象的空间分析具有高度相似性。以网络犯罪事件为例,网络犯罪事件的发生具有显著的地域差异性,在网络空间中,其某些属性具有高度关联性;在地理空间中,体现为某一现象在空间的集聚性与分散性。因此,可以借助地理学空间分析的思想对网络空间态势现状进行评估。例如,核密度分析是地理学常用的热点分析方法,可以生动直观地表现出某种地理现象分布的热点区域,也可以表达为网络空间事件在某一属性下的热点分布。不同的是,在网络空间中,热点分析探索的是在“网络距离”下的热点分布。

4.3.2 网络热点事件传播与溯源分析 网络热点事件的传播与溯源是网络空间安全的重要研究领域,其核心科学问题主要包含传播模型与预测、传播溯源、传播结构分析与关键节点识别以及传播可视化等。目前国内外研究者主要采用时间序列分析、动力模型、随机过程进行事件建模;采用随机图模型、网络稳定性理论以及复杂网络等理论分析事件的传播结构和关键节点等问题;对热点事件的传播过程可视化则采用时间序列和基于GIS的方式呈现。国外Twitter、Facebook等公司也将事件地理信息和事件位置信息相结合,对大规模自然灾害、政治事件等进行可视化分析。国内微博、百度等则提供了基于GIS、时间序列等的可视化分析组件和技术。随着5G等通信技术的发展,社交媒体也在迅速发展,在大规模网络上,真实热点事件的传播呈现速度快、传播模式复杂、溯源和定位关键节点难、多网络交叉重叠发展等特点,需要重点关注和研究热点事件传播模式的半监督分类,实现不同事件分类;基于图深度学习等理论,研究热点事件个性化建模和早期预测,实现早期检测和发现热点事件;研究热点事件的传播结构,度量传播关键路径和节点,实现事件的干预和控制;基于耦合社交网络分析,研究跨网络热点事件的建模,实现多社会网络热点事件分析等。

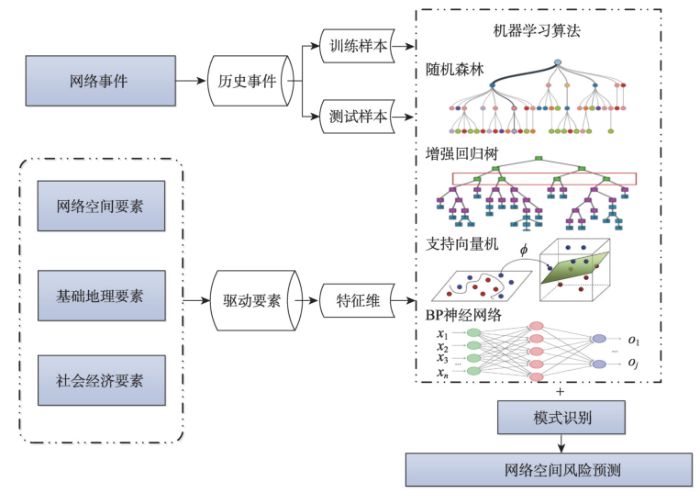

4.3.3 网络事件态势模拟与风险预测 网络事件态势模拟与风险预测通过分析评估当前网络状态和历史信息,对网络态势的未来发展趋势进行推测和估计,是实现网络安全预警预报、达到主动防御能力的有效手段。由于网络环境的复杂性和网络攻击的不确定性,传统研究方法很难满足网络事件态势模拟的应用需求。随着人工智能技术在跨学科领域的成功应用,在网络事件的态势模拟中将会得到越来越多的重视。

机器学习算法和人工智能技术已成功应用在地理学研究的各个方面,包括遥感图像处理、地质灾害预测、环境流行病学、土地利用变化等。由于网络空间和地理空间均具有复杂性,网络事件和地理事件的发生均是受不同空间下多种要素相互作用的结果;此外,地理事件和网络事件模拟的过程,均可被理解为“数据—信息—知识—智慧”的层次过程,因此,将机器学习算法和人工智能技术在地理学中的研究思路应用到网络事件态势模拟与风险预测是可行的。在网络空间中,网络事件的发生除了受现实世界的要素驱动,还受到各类网络空间要素的影响。首先,采用多源数据融合技术,将不同维度下的驱动要素进行处理整合到统一的时空基准上。然后,采用机器学习的方法,包括遗传算法、神经网络等,通过网络自学能力调整和构建态势预测模型,模拟网络行为过程,对网络风险进行预警预测(图7)。

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7网络安全事件模拟预测示意图

Fig. 7Schematic diagram of network security event simulation and prediction

5 总结与展望

网络空间的虚拟性、主体多元性、开放性等特点,给人类传统认知方式带来了新挑战。网络空间地理学是地理学与网络空间安全等学科相互融合产生的新学科,基于网络空间地理学的网络空间可视化表达与认知技术,融合传统地理学的地理单元、距离、拓扑关系以及网络空间特有的节点、链路、信息流、网络空间形态等,可成为理解和掌握网络空间的有力工具。从近年来中外研究成果看,地理学与网络空间安全等学科的融合,为网络空间研究提供了崭新的视角。同时,网络空间这一特殊空间形态的出现与发展,给传统地理学的基础理念带来了强烈冲击,对地理学来说既是挑战也是机遇。地理学自诞生以来一直秉承着开放、兼容、综合的特质,不断地自我批判、自我调整,始终充满勃勃生机。网络空间地理学丰富了地理学的内涵,拓展了地理学研究的外延,将地理学家的目光从现实空间延展到虚拟空间。随着网络空间地理学理论方法探索和应用不断深化,必将有力促进地理学学科发展。

网络空间地理学的应用方向十分广泛,既包括网络空间资产的高效管理与合理配置、网络空间态势感知,也涵盖关键基础设施防护、基于网络犯罪地图和地理画像的网络事件分析预警、网络空间安全综合防护体系建设等。网络安全事件是一种非常复杂的社会事件,由各类社会子系统共同耦合驱动。由于网络安全的威胁来自地理环境、人文环境、社会环境以及网络自身等多个方面,因此,网络安全态势分析首先要对影响网络安全的要素进行筛选,全面掌握影响网络安全的地理、人文、社会以及网络环境要素,建立网络安全指标体系,然后利用网络大数据挖掘技术、深度学习技术等,对网络安全态势进行评估预测,对网络安全事件进行模拟与预警。

在网络空间地理学发展中,还要充分融合卫星互联网、5G、IPV6、区块链、物联网、车联网、智能家居等新技术、新业态,以及地理学、网络空间安全等学科的最新理念和成果,瞄准未来的应用需求,为网络空间的科学认知和网络安全防控提供科技支撑。

致谢:

本文写作过程中召开了四次网络空间地理学研讨交流会,感谢王瑛玮、徐云峰、祝国邦、范春玲、陆磊、胡光俊、孙德刚、吴钰、徐帆江、王志伟、荆涛、程健、何书金、李嘉欣、高卿等提出的宝贵意见和建议。参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

// Inhabiting Cyberspace and Emerging Cyberplaces

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[EB/OL]. (

URL [本文引用: 1]

[EB/OL]. (

URL [本文引用: 1]

[EB/OL]. (

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]