2.

3.

4.

Geomorphological regionalization theory system and division methodology of China

CHENG Weiming1,2,3,4, ZHOU Chenghu1,2, LI Bingyuan1, SHEN Yuancun11. 2.

3.

4.

收稿日期:2018-03-5修回日期:2019-03-7网络出版日期:2019-05-25

| 基金资助: |

Received:2018-03-5Revised:2019-03-7Online:2019-05-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

程维明(1973-),男,甘肃天水人,博士,研究员,主要从事数字地貌与GIS研究E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (4541KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

程维明, 周成虎, 李炳元, 申元村. 中国地貌区划理论与分区体系研究. 地理学报[J], 2019, 74(5): 839-856 doi:10.11821/dlxb201905001

CHENG Weiming.

1 引言

地球表层形态是人类生活、生产的载体,研究地表形态的科学统称为地貌学[1,2]。地貌是自然环境最基本的组成要素,不仅复杂多变,而且在不同尺度上制约着气候、植被、土壤、水文等其他自然环境要素的变化,进而控制着自然环境的分异,因此地貌研究十分重要。按研究对象的不同,地貌可分为类型与区划研究,它们是最基本的两种地貌单元[1,2]。其中地貌类型是指反映形态与成因相一致的地貌实体,空间上可重复出现,如冲积平原。地貌区划是依据形态、成因及发育的相似性和差异性进行的地貌区域划分,空间上不可重复,如华北冲积平原[3]。地貌区划按其目的,可分为综合地貌区划、部门地貌区划和专门地貌区划等[3]。地貌区划是与区域研究的发展共生的。从20世纪30年代到今天,中国地貌学家应不同的应用需求,提出了多种地貌区划方案,编制了多种地貌区划图和专著[4,5,6,7,8,9]。各省、市、区也根据应用需求提出了不同的省级地貌分区;部分地区,如东北地区、青藏高原地区等也提出了相应的地貌分区方案[10,11,12]。

对比发现,前人提出的各种地貌区划方案差异较大,主要包括划分指标体系截然不同,20世纪60年代以前以构造地貌为主,80年代后以形态地貌为主;应用目的不同,前期以反映地貌特征为主,近期以反映资源利用为主;区域研究程度不同,东部资料详实,划分较细,西部资料较少,划分较粗;成图比例尺较小,与其他地理要素尺度不匹配,无法起到控制性边界的作用;同时,分级体系不完整,多数只有二级或三级方案,不够详细,不能满足现代环境与资源规划及决策的需求,因此建立中国完备的多级地貌分区体系非常必要,也很迫切。

因此,本文在总结全国、地区、省域和区域等不同层次的地貌区划方案的基础上,梳理并提出全国地貌区划的五级等级分区体系,遴选出各级地貌区划的分区指标,以及指标的获取方法,提出各级地貌区划的命名规则和编码方法,并基于多源数据完成精度达到1∶25万比例尺要求的全国五级地貌分区单元的精确划分,建立地貌区划的数据库,该研究可为中国的资源利用、生态、环境等提供更为精准的基础性和控制性数据本底。

2 中国地貌区划理论

2.1 板块构造与地貌圈特征

20世纪末,地壳板块理论解析了地貌形态发生分异的内营力问题,从机理上回答了地表地貌形态特征与地球深层地壳板块构造活动的联动机制,是地貌学研究史上的一场革命[13,14,15,16]。研究表明,洲际地貌的形成动力主要受控于构造运动,在其基础上受到如气候等外部营力的共同作用。故海陆板块运动是形成现代地貌格局的基本动力,科学家们以现代板块区位结合地貌旋回将全球地壳划分出多种方案,从而形成了较为完备的全球构造系统[13,14,15,16]。在全球板块构造运动的背景下,中国的第一级、第二级大地貌单元基本上都是由地质构造所决定,它们经历了多次的构造变动,如一些大的山脉都经历了多旋回性的造山运动。尤其是中生代,受印支运动和燕山运动的制约等,奠定了中国现代宏观地貌轮廓相对应的大地构造骨架[2, 15-16]。故板块构造形成的大地貌单元是地貌区划的控制性基础。

与岩石圈、水圈、大气圈等一样,在地球表层明显分布着一个地貌圈层,其概念始于1968年的地貌学大百科全书,其含义是地壳的内部结构主要由内力过程决定,但外部的地表形态,即地貌圈,是外力过程塑造而形成的[17]。

2.2 地貌形态与营力

2.2.1 地貌形态的地质构造内营力体系 中国地处亚欧大陆板块的东南隅,东部为西太平洋和菲律宾板块,西南为印度板块[2, 15]。受这些板块相互作用的影响,形成了中国完全不同的三种大地构造单元分布格局,即地槽褶皱区、地台区和大陆边缘活动带等,从而造就了中国地貌总体呈西高东低的三级地势阶梯特征[6]。同时,中国的一些山地、高原、平原和盆地等构造地貌类型的排列组合也受到地质构造所控制,尤其是山脉的延伸与构造线的走向几乎一致。因中国各地地质发育历史和构造应力作用差异较大,故不同地区的构造地貌展布存在明显的不同[2, 17]。2.2.2 地貌形态的外营力体系 在内营力形成构造地貌骨架的控制下,外部营力不断、持续地改造着地貌的外部形态,起到削高补低的作用。由于自然地域条件的不同,气候因素成为改造地貌的主导因素,其通过降水和温度的区域差异来影响风化、搬运和堆积作用[2, 17]。受大陆度和三级地势阶梯的影响,自西向东形成了明显的几条降雨等值线分布,如与半荒漠与草原界线大致相同的250 mm年降雨等值线、与森林与草原界线大致相同的400 mm年降雨等值线、沿秦岭南麓与淮河一线的800 mm年降雨等值线等[6]。水文条件是另一个因素,水流的数量与侵蚀基面的高低,在很大程度上影响到地貌发育的速度以及高地被分割、低地被填塞的程度,特别是沿大兴安岭西麓至青海、西藏的内流区和外流区界线。地面自然植被的性质与完整程度以及人类对于土地的利用情况,也在很大程度上影响着地貌的发育状况[2, 17]。

中国地貌类型分类多数采用形态与成因相结合的分类方法[18]。地貌****在研究中国地貌类型分类时提出,地貌形成的内外营力可分为15种类型,其中与水相关的类型包括海成、湖成和流水作用地貌;与冰相关的类型包括冰川与冰缘作用地貌;与干热相关的类型包括风成和干燥作用地貌;特殊物质作用的类型包括黄土和喀斯特作用地貌;构造相关的类型包括火山熔岩、重力和构造作用地貌;其他相关的类型包括人为、生物和其他作用的地貌等[19,20,21,22,23,24]。

2.3 地貌形态的类型分异与区域分异

2.3.1 地貌形态的类型分异与类型结构 将中国地貌基本形态进行组合,按形态可分为山地、高原、丘陵、盆地和平原等类型,其中以山地和高原的面积最广,其次是盆地,丘陵和平原所占的比例都较少[2]。山地和高原是构成中国地貌基本轮廓的主体,尤其是纵横交错的山系构成了巨地貌轮廓的基本骨架,控制着盆地、平原与丘陵空间分布的格式。地貌****在研究中国多尺度地貌类型分类时,提出中国基本地貌形态类型由4个海拔分级和7个地势起伏特征共同组成,包括25种类型。分析25种基本形态类型相似性组合,东部以平原、丘陵为主,西部以山地为主,其组合特征与中国的三级地势阶梯存在着相当好的耦合关系[19,20,21,22,23]。2.3.2 地貌形态的区域分异与地貌区域结构 中国地形以山地和高原为主体,由西向东逐级下降[2, 6]。号称“世界屋脊”的青藏高原雄踞西部,其上耸立着多条著名的高大山系;位于西南边境的喜马拉雅山脉,是地球上最新隆起的年轻山系之一,地势高耸,主峰珠穆朗玛峰有“地球之巅”之称;中国西北部是高山与巨大盆地相间分布地区,山体上部均有现代冰川发育;中国东部分布着纵横交错的山系,其间为高原、盆地和平原[2, 6]。在中国广袤的领土上,分布有许多高大的山脉及被这些山脉所围绕或隔开的大型地貌单元,这种围绕或分隔具有一定的规律,呈现出近东西向与北东向或北北东向两大主要地貌走向的交叉分布特征。形成近东西向与北东或北北东向地貌交叉这两大特征的根本原因是地质构造,都是经过构造变动所突现出来的构造形态,是顺应地质构造的结果[2, 6]。

3 中国地貌区划研究现状

3.1 中国地貌区划简史与主要方案

地貌区划研究工作在中国已逾70年[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],应研究程度和应用目的的不同,出现了多种地貌分区方案。1956年以前,已有李四光等所提出的区划方案[4],其主要是按照地质构造进行地貌区划分,如1936年李四光著的中国自然地理分区(英文版),是中国最早的现代地貌区划[4]。1956年,周廷儒、施雅风、陈述彭在总结归纳任美锷将全国划分为21个地形区、许逸超划分为19个地形区、亚光地图社划分为19个地形区、陈尔寿等划分22个地形区等多种方案的基础上,提出了另一种中国地形区划草案,将全国划分为3个一级区(青藏区、蒙新区、东部区,其中东部区又分为东北区、华北区、华中区和华南区)、29个二级区[5]。

1957年后,出现了较详细的地貌分区方案。如沈玉昌等1959年在《中国地貌区划〈初稿〉》中,把全国分为18个一级地貌区,55个二级地貌区和114个三级地貌区,这是中国首个系统的地貌区划,提出了地貌区划的原则和依据,其中第一级区称为地貌区,第二级区称为地貌地区,第三级区称为地貌省[6]。陈志明1991年在编制中国农业区划时,将中国地貌区划分4个一级区、8个二级区与36个三级区,它们分别称之为“区域”“区”与“亚区”[7]。李炳元等2013年分析总结了国内外地貌区划的相关研究成果,将中国划分为6个一级地貌大区、37个二级地貌区[8]。

3.2 中国地貌区划存在的主要问题

对比中国地貌区划研究的多种方案,其存在遴选指标不一、确定等级较少、反映特征各异、划分结果不同、成图尺度较小等不足,主要表现在以下几个方面。3.2.1 分区体系不统一 对比上述地貌分区方案,表现出区划体系不统一现象:一是等级不一致,如1959年以前多为二级分区方案,1959年以后多为三级分区方案(其中2013年为二级分区方案)。二是各级区划分的数量差异较大,1959年以前的方案中,一级大区多为3个,二级区数量为20个左右;1991年的方案一级大区数也为3个,2013年的方案一级大区数为6个。而1959年出版的中国最权威的地貌区域中,出现了18个一级大区的现象,表明了中国地貌区划研究未能将地质构造体系与地貌类型有机地结合起来,未形成统一的地貌区划等级体系。

3.2.2 划分指标不一致 对比发现,地貌区划的划分指标体系截然不同,20世纪60年代以前以构造地貌为主,80年代后以形态地貌为主。1956年左右的地貌区划是将中国地形按照地质构造进行划分[5]。1959年的《中国地貌区划〈初稿〉》提出的三级地貌分区的划分指标既考虑了地质构造特征,也考虑了外部形态差异性[6]。1991年提出的中国三级地貌区划分中,一级区根据地貌内外力相互作用的区域协调性与统一性,二级和三级区划分多考虑了外部形态的相似性和组合特征[7]。2013年提出的二级地貌区划新方案,提出地貌类型组合和地貌成因类型的基本异同是各级地貌区划的依据,以中国1∶400万地貌图等新资料为基础,实现了全国地貌区的划分[8]。

3.2.3 制图尺度较小 对比发现,各地貌区划反映的研究程度差异较大,主要表现在东部资料详实,划分较细,西部资料较少,划分较粗[5,6];已出版的各类地貌区划图的制图比例尺都为小比例尺,与其他地理要素尺度不匹配,不能很好地起到控制性边界的作用,其中1959年出版的中国地貌区划图为1∶1500万,为目前比例尺较大的地貌区划图件[6]。另外,受数据源资料等限制,已出版的地貌区划多以中小比例尺地形图为基础,较少有多源数据的综合分析,故单元划分的精度相对较低,多以表达宏观规律为主,作为定量统计分析的控制性边界时精度相对较低。

3.2.4 应用功能需完善 应用目的不同,前期以反映地貌特征为主[5,6],近期以反映资源利用为主[7, 9]。如20世纪60年代,为了摸清中国的农业资源而编制的农业地貌区划,主要展示了农业资源的潜力和空间差异性格局[7, 9]。近年来生态与环境变化等重大国家工程中,亟需完整的、精细尺度、且满足现状生态与环境等需要的地貌区划体系。

4 中国地貌区划新方案体系

4.1 中国地貌区划原则

地貌区划原则是研究和划分地貌分区的准则,前人已梳理了诸多地貌区划的原则[3, 6, 8],纵观和对比这些内容,大多都集中在区域分异性特征、形态与成因相一致、主导因素等方面,这里重点说明区域性分异原则、区域形态与成因相一致原则和多级系列分区原则。4.1.1 区域性分异原则 地貌区划应客观地反映区域地貌的相似性和差异性,揭示地貌的区域空间分异规律,其着重从区域角度探讨地貌结构差异,分析区域基本形态特征和基本地貌构成,基本开发利用方向在地域空间上是独立而不重复出现的。因此,所划出的地貌区在区域上必须是连续的,不应出现“飞地”,地貌区划单元在区域上只能有一个,不能重复出现[2-3, 6-8]。

4.1.2 地貌形态为主的形态成因原则 地貌分区是一种特殊区域形态的地理区划,应以地貌本身特征为主。地貌研究的主要对象是地表形态和营力条件,地貌区划应当以地表形态与成因的相似性为主要依据[2-3, 6-8]。内外营力是地貌形成的原因和条件,可以通过地貌形态表现出来,地貌区划应遵循内营力对高级别地貌分区的控制作用,在低级别地貌分区划分时,多注重地貌外部营力引起的地貌形态的相似性和差异性。故地貌区划等级指标的构建及划分应采用形态与成因并举的原则[19]。

4.1.3 多级层次分区原则 地貌分区一般都要划分2级、3级[6,7,8],有的甚至到4级或者5级,因此,地貌区划体系应体现出等级性、层次性,高级别和低级别之间应该存在包含关系,同时,高低分区级别的划分指标应与分区级别存在一定的对应关系。

4.2 中国多级地貌区划新方案

在借鉴已有中国地貌区划方案的基础上[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],依据中国地貌研究的新近成果,拟定出完整的中国地貌区划新方案的条件已经成熟,本文提出五级地貌区划新方案,包括多级地貌区划指标体系及获取方法、命名法则及编码方式,以及多级地貌区划的精确划分方法等。4.2.1 “大区—地区—区—亚区—小区”五级地貌区划等级体系 中国地域辽阔,地貌类型多样,地貌组合复杂,不同区域的基本地貌类型及其组合的规模差异很大,受大中小分布规律和尺度精度制约,因而在进行全国地貌区划时通常采用多级分区,将全国分若干地貌大区,一个大区内又分若干个地貌地区,往下依次可分为区、亚区和小区。从高级地貌区域到低级地貌区域,地貌类型组合通常由复杂到简单,所包括的类型组合数目逐渐减少,地貌类型组合的规模由大而小。

前人的区划名称叫法也比较多,有称为“区域”“区”“亚区”等,有称为“大区”“区”“亚区”等,还有称为“大区”“省”“区”等[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],名称很不统一,亟需进行规范。本次地貌分区细化到五级单元,在全国地貌分区研究中还是首次,经过对比分析,将采用大区、地区、区、亚区和小区的分区等级命名方法,分别表示第一级地貌区至第五级地貌小区,即地貌大区—>地貌地区—>地貌区—>地貌亚区—>地貌小区的五级地貌分区方案。

4.2.2 地名+地貌形态组合+分区等级相结合的命名方法 因地貌分区的唯一性和地域不可重复性,故其命名应遵循如下规则和方法:

① 继承和保留传统、合理、公认的名称进行命名,尽可能避免或少用争议名称;

② 采用先地名、再主要地貌形态类型及组合、后区划等级相结合的顺序进行命名;

③ 地名的命名按照分区的等级依次按行政大区、大地形单元(如山脉、盆地、高原)、地区、流域等进行命名;

④ 地貌形态类型及组合,依据区内所占面积最多的前几位形态类型进行组合命名;

⑤ 按照一级大区、二级地区、三级区、四级亚区和五级小区的顺序依次命名;

⑥ 对于具有相似地貌特征的区划单元,可辅以地域和方位名称及其组合来完成对地貌区划的进一步分区,如太行山东段、长白山北麓等,可反映具有区位和方向信息的地貌分区。

4.2.3 中国五级地貌区划的编码体系 为便于进行分析和统计多级地貌分区单元的地理特征,因名称一般都较长,故多采用数字和字母相组合的编码方法。依据和参照已出版的各类地貌区划成果图的编码方法,五级地貌分区将采用如表1所示的编码方式[6,7,8]。

Tab. 1

表1

表1全国五级地貌分区编码方式及举例

Tab. 1

| 区划等级 | 一级:大区 | 二级:地区 | 三级:区 | 四级:亚区 | 五级:小区 |

|---|---|---|---|---|---|

| 编码方式 | 大写罗马数字 I、II、III… | 大写英文字母 A、B、C… | 阿拉伯数字 1、2、3… | 英文小写字母 a、b、c… | 阿拉伯数字加括号 (1)、(2)、(3)… |

| 分区举例 | 东部平原低山丘陵大区 | 华北华东平原地区 | 黄淮海冲积平原区 | 海河冲积平原亚区 | 白洋淀文安洼湖积平原小区 |

| 编码举例 | I | IG | IG4 | IG4a | IG4a(3) |

新窗口打开|下载CSV

4.3 中国五级地貌区划指标的选择与获取方法

4.3.1 地貌区划界线划分的标志线 任何地貌类型在空间上的展布都依据水平类型带谱组合与垂直带谱组合特征[2]。如从海岸带到山前,形态成因类型分区依次分布着海积平原区、冲积海积平原区、冲积平原区、洪积平原区等。从山麓到山顶,依次分布着丘陵台地区、低山区、中山区、高山区、极高山区等[19]。同时,外营力作用也明显存在着水平和垂直的地貌分带现象,地貌区划单元的划分也应以地貌特征转折部位为划分依据,界线的划定应遵循如下规则:① 地貌区划界线必须按照地形特征突变界线来划分,即在地形剖面上,按照“山麓线、沟谷线、坡折线”的“三线”来确定[19]。② 以遥感影像的色调、纹理和结构差异线为另一定位基础。所有地貌区划界线都应以“三线”为准,切忌地貌实体单元的拦腰截断,以保证地貌区划实体单元的完整性[19]。4.3.2 中国地貌类型分类的等级指标体系 程维明等在总结国内外多种地貌类型分类方式的基础上,提出了多尺度地貌类型的等级分类体系,将中国陆地地貌分为三等九级[23]:第一等地貌纲,即基本地貌形态类型,由宏观地貌形态和起伏特征(第一级)、地势分布和海拔差异(第二级)组成。第二等为地貌类,包括地貌成因、物质组成和地貌年龄,即由地貌主内外营力类型(第三级)和主营力作用方式(第四级)、物质组成及岩性差异(第八级)、地貌形成年龄组成(第九级);第三等为地貌型,包括形态组合体的特征和规模(第五级)、微小地貌单元的特征和规模(第六级)、坡面坡度等(第七级),由形态组合及微地貌实体单元的形态特征及形态计量、地貌外表的坡面形态差异组成[23]。依据该分类体系所完成的中国多尺度数字地貌类型数据,为中国地貌区划等级体系建立及划分提供了主要的数据基础[20,21]。

本次地貌区划所采用的主要数据源,包括已出版的全国—区域—省级地貌区划资料、全国多尺度数字地貌数据、多尺度DEM数据、遥感影像数据、地质数据、基础地理数据等。

4.3.3 中国五级地貌区划划分指标 地貌区划是以区域地貌特征为对象的区域研究,包括区域地貌形态、区域地表组成物质、新构造运动为主的内营力过程、剥蚀堆积作用所反映的外营力过程以及地貌形成演变历史等方面的区域综合研究,这是地貌区划研究的基本内容,也是反映区域地貌异同的主要指标。

根据中国的宏观地貌特征,提出由大地构造控制下的地势阶梯特征—>区域宏观形态类型组合—>内外营力及基本形态类型组合—>区域内形态类型组合—>区域微地貌形态类型组合等分别控制的五级地貌分区指标,主要的指标体系如下:

(1)一级地貌分区—中国的三级地势阶梯特征:宏观地貌类型组合主要受内营力控制的巨型构造地貌单元所制约,反映内营力造成的巨形轮廓的地貌差异,如中国三级地势阶梯控制下的大山脉、大高原、大山原、大盆地、大平原等宏观格局,这些地貌类型组合从宏观上控制了外营力作用的分异[2]。

(2)二级地貌分区—区域宏观形态结构特征:宏观形态结构特征主要是指受内营力作用形成的较大规模山地、高原、山原、盆地、平原等地貌单元,反映区域内部内营力作用方式的差异性[2]。

(3)三级地貌分区—内外营力与基本地貌形态类型组合:基本地貌形态特征组合主要是指以外营力作用为主的基本形态空间组合[23],如博格达山冰川作用的极高山区、博格达山冰缘作用的高山区、博格达山流水作用的中山区、天山北麓干燥作用的低山丘陵区等。

(4)四级地貌分区—区域内地貌形态类型组合:即主营力作用方式和地貌形态特征的相似性和差异性的区域地貌形态类型组合体[23],如海河冲积平原、太行山前洪积平原、天津渤海湾海积平原等。

(5)五级地貌分区—区域微地貌形态类型组合:地貌的微地貌形态、物质组成及岩性组合属性主要是指地貌区域的微形态、岩石或表土在成分、结构、构造等特性上的差异,如喀斯特地貌区、黄土地貌区、淤泥质沙滩区[2]等,反映微地貌形态、地表物质的空间分异特征。地貌年龄和发育阶段的不同也是引起地貌差异的重要原因之一。同一个地貌区,在不同的流域、区域演化和发育阶段,所表现出的区域地貌特征具有显著的差异,可反映地貌所处的流域和区域发育阶段[2]。如永定河冲积扇平原、海河冲积平原、滦河三角洲平原等。

4.3.4 中国五级地貌区的划分方法 (1)一级地貌区划分方法:受全球板块构造和区域地质构造的影响,中国地势存在着明显的三级阶梯特征,第一阶梯以青藏高原为核心,平均海拔达4000 m以上。第二级地形阶梯由青藏高原外缘至大兴安岭、太行山、巫山和雪峰山之间,总体海拔降到1000 m以上,主要由广阔的高原和大盆地组成,其间也有很多高大山地。第三级地势阶梯为中国东部广阔的平原与丘陵,是最低的一级地形阶梯,由海拔低于200 m的东北平原、黄淮海平原、长江中下游平原,以及江南广大地区海拔普遍不超过500 m的丘陵所构成[2]。三级明显的地势阶梯特征是中国地貌分区的基础,可大致以3500 m海拔高度所圈定的青藏高原外围轮廓作为一条重要特征标志线,由1000 m海拔所分割的第二、第三级阶梯作为另一条特征标志线,同时这两条标志线也是地貌类型分类中划分低海拔、中海拔、高海拔的依据[2]。

在大地构造分区体系中,将中国划分出地槽褶皱区构造单元、地台区构造单元、大陆边缘活动带构造单元[15]。根据这些构造单元的部分边界进行组合,可得出地貌分区的一级单元划分依据,即将地势三级阶梯的重要标志线与大地构造三大类单元分界线进行组合,便可形成中国地貌分区的一级大类的界线。

(2)二级地貌分区划分方法:在大地构造的地台、地槽及大陆边缘活动带三大类单元的控制下,可将中国地貌单元从总体上划分出两种外营力作用方式和地貌形态完全不同的两大类地貌单元,即以剥蚀为主的山地、高原、丘陵地貌单元,如阿尔泰山、天山、昆仑山、祁连山、内蒙古高原、黄土高原、浙闽低山丘陵等,和以堆积为主的平原、盆地地貌单元,如华北平原、松辽平原、准噶尔盆地、塔里木盆地、四川盆地等。因此,在一级大区单元的控制下,利用大地构造二级单元的划分结果,应用DEM获取山地与平原的计算方法,基于全国多尺度数字地貌类型的三等九级特征属性中的山地与平原、基本形态类型属性特征(即地貌类型分类第零级,第一级和第二级)[23],组合可获得全由山地—高原—丘陵组合体和平原—盆地组合体为框架的二级地貌分区结果,其中分区单元地名名称参考大地构造二级单元,界线依据精确的DEM数据计算及地貌类型数据的组合。

(3)三级地貌分区划分方法:在山地—高原—丘陵组合体和平原—盆地组合体两大类地貌区划单元(二级区划)的基础上,再借助于地貌类型的基本形态类型和基本成因类型,对上述两大类单元进行细化,形成由外营力与基本形态类型组合(基本形态类型和基本成因类型,地貌类型分类的第一级、第二级、第三级、第四级)[23]的三级地貌分区依据,进一步形成二级单元控制下以外营力剥蚀作用为主的山地、丘陵组合单元分区,和以外营力堆积作用为主的平原组合单元分区。三级分区地名名称参考大地构造二级单元的体系,界线依据多尺度地貌类型数据的基本形态类型与基本成因类型的组合体。

(4)四级地貌分区划分方法:在三级地貌分区的框架下,依据基本成因类型与基本形态类型组合下的形态类型的特征划分(参考地貌类型分类中第五级,即形态类型及组合体)[23]。

(5)五级地貌分区划分方法:在四级地貌分区单元控制,重点考虑微地貌形态特征(地貌类型的第六级)、坡面属性与物质组成组合,即地貌类型分类的第七级、第八级进行组合获得第五级地貌分区单元[23]。

(6)基于ArcGIS的地貌区划单元划分技术:所有数据都加载到ArcGIS软件中,应用多源数据的综合分析,基于专家知识和上述指标体系,完成全国多级地貌区划单元的精确划分。在地貌区划划分过程中,采用高级区划单元逐级分解的方法,以保证多级地貌区划单元的无缝拼接。为保证地貌区划单元的精度,在1∶25万尺度上划分地貌区划单元。经过多次的修正和讨论,最终完成全国五级地貌区划单元的划分,从而形成了全国多级地貌区划数据库。

4.4 中国五级地貌区划体系

4.4.1 中国一二三级地貌区划体系 (1)一级地貌大区划分本文将中国划分为6个一级大区,即青藏高原高山极高山盆地谷地大区、华北—内蒙东中山高原大区、西北高中山盆地高原大区、西南中低山高原盆地大区、东部平原低山丘陵大区和东南低山丘陵平原大区。其中青藏高原高山极高山盆地谷地大区就是中国的第一地势阶梯,华北—内蒙东中山高原大区、西北高中山盆地高原大区和西南中低山高原盆地大区组成第二级地势阶梯,东部平原低山丘陵大区和东南低山丘陵平原大区组成第三级地势阶梯。

该一级分区方案和李炳元等[2, 8]的分区方法基本一致,差异在于个别大区的命名上,突出了各大区内主要地貌形态类型的组合特征,如中北中山高原大区的命名,在中国的行政分区和习惯的区域命名中,“中北”一词出现较少。因此在本文中,将中北地名改为华北—内蒙东,以适应地貌区划中地名的普遍性和传统性特征。

(2)二级地貌地区划分

在6个一级大区的框架下,划分出36个二级地貌地区,其中东部平原低山丘陵大区(I)划分为8个二级地区;东南低山丘陵平原大区(II)划分为5个二级地区;华北—内蒙东中山高原大区(III)分为5个二级地区;西北高中山盆地高原大区(IV)划分为5个二级地区;西南中低山高原盆地大区(V),分出5个二级地区;青藏高原高山极高山盆地谷地大区(VI)划分为8个二级地区,具体的二级分区名称及编码如表2、表3、表4、表5、表6、表7所示。对比该二级分区方案,与李炳元等[2, 8]提出的37个二级分区基本一致,区划单元优化为36个,对相应二级分区名称做了适当调整。

Tab. 2

表2

表2东部平原低山丘陵大区(I)的二级地貌地区与三级地貌区名称及编码

Tab. 2

| 二级地貌地区与编码 | 三级地貌区与编码 | 二级地貌地区与编码 | 三级地貌区与编码 |

|---|---|---|---|

| 完达山低山丘陵三江平原地区IA | 三江冲积平原区IA1 | 长白山中低山台地丘陵地区IB | 长白山中低山熔岩台地区IB1 |

| 完达山低山丘陵区IA2 | 辽东低山丘陵区IB2 | ||

| 兴凯湖冲积湖积平原区IA3 | 张广才岭中低山丘陵区IB3 | ||

| 鲁东低山丘陵平原地区IC | 胶东低山丘陵区IC1 | 燕山—辽西低山丘陵台地地区IF | 辽西丘陵台地区IF1 |

| 胶莱冲积平原区IC2 | 燕山低山丘陵区IF2 | ||

| 鲁中中低山丘陵区IC3 | 华北—华东平原地区IG | 渤海海积平原区IG1 | |

| 小兴安岭低山丘陵台地地区ID | 小兴安岭东段低山丘陵区ID1 | 苏北湖积海积平原区IG1 | |

| 小兴安岭西段丘陵熔岩台地区ID2 | 江浙冲积三角洲平原区IG3 | ||

| 松辽平原地区IE | 小兴安岭—大黑山前冲洪积 平原台地区IE1 | 黄淮海冲积平原区IG4 | |

| 辽河下游冲海积平原区IE2 | 太行山山前洪冲积平原区IG5 | ||

| 松嫩冲积湖积平原区IE3 | 伏牛山—大别山前冲洪积平原区IG6 | ||

| 辽河上游洪冲积平原区IE4 | 宁镇平原丘陵岗地地区IH | 滁州低山丘陵岗地平原区IH1 | |

| 大兴安岭东麓丘陵区IE5 | 长江南丘陵平原区IH2 | ||

| 辽河中游冲积平原区IE6 | 南京段长江下游平原IH3 |

新窗口打开|下载CSV

Tab. 3

表3

表3东南低山丘陵平原大区(II)的二级地貌地区与三级地貌区名称及编码

Tab. 3

| 二级地貌地区 与编码 | 三级地貌区 与编码 | 二级地貌地区 与编码 | 三级地貌区 与编码 |

|---|---|---|---|

| 浙闽中低山丘陵谷地地区IIA | 浙皖中低山丘陵谷地区IIA1 | 淮阳低山丘陵岗地地区IIB | 桐柏山—大别山中低山丘陵区IIB1 |

| 浙闽沿海低山丘陵平原区IIA2 | 南阳盆地低山丘陵岗地平原区IIB2 | ||

| 浙闽中部中低山丘陵谷地区IIA3 | 华南低山丘陵平原地区IID | 粤东沿海低山丘陵台地平原区IID1 | |

| 武夷山中低山丘陵谷地区IIA4 | 粤东低山丘陵平行岭谷区IID2 | ||

| 长江中游低山丘陵平原盆地地区IIC | 长江中游冲积平原区IIC1 | 南岭中低山盆地区IID3 | |

| 江汉湖积冲积平原区IIC2 | 珠江三角洲平原区IID4 | ||

| 鄱阳湖丘陵岗地冲积湖积平原区IIC3 | 粤桂低山丘陵盆地区IID5 | ||

| 赣南低山丘陵盆地区IIC4 | 桂西喀斯特低山丘陵盆地区IID6 | ||

| 幕阜山—罗霄山中低山丘陵盆地区IIC5 | 粤桂沿海丘陵台地平原区IID7 | ||

| 湘中南中低山丘陵盆地区IIC6 | 琼北台地平原区IID8 | ||

| 台湾平原山地地区IIE | 台东中低山丘陵区IIE1 | 琼南中低山丘陵区IID9 | |

| 台西低丘陵平原区IIE2 |

新窗口打开|下载CSV

Tab. 4

表4

表4华北—内蒙东中山高原大区(III)的二级地貌地区与三级地貌区名称及编码

Tab. 4

| 二级地貌地区 与编码 | 三级地貌区 与编码 | 二级地貌地区 与编码 | 三级地貌区 与编码 |

|---|---|---|---|

| 大兴安岭中低山地区IIIA | 大兴安岭北段中低山丘陵区IIIA1 | 山西中低山盆地地区IIIB | 晋北中低山盆地区IIIB1 |

| 大兴安岭南段中低山丘陵区IIIA2 | 太行山中低山丘陵区IIIB2 | ||

| 冀西北中低山区IIIA3 | 晋中南盆地区IIIB3 | ||

| 大兴安岭西坡低山丘陵区IIIA4 | 吕梁山中低丘陵区 IIIB4 | ||

| 内蒙古东北部高平原地区IIIC | 呼伦贝尔高原区IIIC1 | 鄂尔多斯高原与河套平原地区IIID | 阴山中低山区IIID1 |

| 锡林郭勒高平原区IIIC2 | 河套冲积平原区IIID2 | ||

| 乌兰察布高平原区IIIC3 | 鄂尔多斯高原区IIID3 | ||

| 黄土高原地区IIIE | 陕北黄土梁塬峁区IIIE1 | 贺兰山亚高山区IIID4 | |

| 汾渭洪积冲积平原台地区IIIE2 | |||

| 六盘山中低山丘陵谷地区IIIE3 | |||

| 陇中西中山与黄土梁峁区IIIE4 |

新窗口打开|下载CSV

Tab. 5

表5

表5西北高中山盆地高原大区(IV)的二级地貌地区与三级地貌区名称及编码

Tab. 5

| 二级地貌地区 与编码 | 三级地貌区 与编码 | 二级地貌地区 与编码 | 三级地貌区 与编码 |

|---|---|---|---|

| 蒙甘新高原丘陵平原地区IVA | 阿拉善高原丘陵风沙平原区IVA1 | 天山高山盆地地区IVD | 东天山高山区IVD1 |

| 马鬃山中山丘陵区IVA2 | 北天山高山区IVD2 | ||

| 河西走廊冲积洪积平原区IVA3 | 中天山高山盆地区IVD3 | ||

| 噶顺丘陵戈壁盆地区IVA4 | 焉耆盆地区IVD4 | ||

| 吐哈冲积洪积平原区IVA5 | 南天山高山区IVD5 | ||

| 阿尔泰高中山地区IVB | 阿尔泰高中山区IVB1 | 塔里木盆地地区IVE | 拜城前山丘陵盆地区IVE1 |

| 阿尔泰低山丘陵区IVB2 | 塔里木北部湖积冲积平原区IVE2 | ||

| 准噶尔盆地地区IVC | 乌伦古额尔齐斯冲积平原区IVC1 | 塔里木东南缘冲洪积台地平原区IVE3 | |

| 准噶尔东部丘陵平原区IVC2 | 塔克拉玛干风积沙丘区IVE4 | ||

| 古尔班通古特沙漠区IVC3 | 塔里木南缘冲积洪积平原区IVE5 | ||

| 准噶尔西部界山中山丘陵区IVC4 | 柯坪前山丘陵盆地区IVE6 | ||

| 准噶尔南缘洪积冲积平原区IVC5 | 喀什洪积冲积平原区IVE7 | ||

| 天山北侧山前低山丘陵平原区IVC6 |

新窗口打开|下载CSV

Tab. 6

表6

表6西南中低山高原盆地大区(V)的二级地貌地区与三级地貌区名称及编码

Tab. 6

| 二级地貌地区 与编码 | 三级地貌区 与编码 | 二级地貌地区 与编码 | 三级地貌区 与编码 |

|---|---|---|---|

| 秦岭大巴山中低山地区VA | 秦岭中高山区VA1 | 鄂黔滇中低山谷地地区VB | 鄂西高原—大类山中低山丘陵谷地区VB1 |

| 豫西汉中中低山丘陵谷地区VA2 | 武陵山中低山谷地区VB2 | ||

| 大巴山中低山谷地区IVA3 | 雪峰山中低山区IVB3 | ||

| 四川盆地地区VC | 川东平行低山岭谷区VC1 | 川南黔北滇东喀斯特高原中山区IVB4 | |

| 盆北低山丘陵区IVC2 | 黔中喀斯特中山丘原盆地区IVB5 | ||

| 盆中丘陵台地区VC3 | 黔南滇东南喀斯特高原中山区IVB6 | ||

| 盆西冲积平原区VC4 | 川西南滇中高原中低山盆地地区VD | 乌蒙山凉山中高山区VD1 | |

| 盆南低山丘陵区VC5 | 滇中喀斯特高原中山盆地区VD2 | ||

| 滇西南中高山地区VE | 南横断山中高山区VE1 | 盐源楚雄高原中山盆地区VD3 | |

| 滇西中山盆地区VE2 | |||

| 滇西南中山谷地区VE3 |

新窗口打开|下载CSV

Tab. 7

表7

表7青藏高原高山极高山盆地谷地大区(VI)的二级地貌地区与三级地貌区名称及编码

Tab. 7

| 二级地貌地区 与编码 | 三级地貌区 与编码 | 二级地貌地区 与编码 | 三级地貌区 与编码 |

|---|---|---|---|

| 阿尔金山祁连山高山谷地地区VIA | 北祁连山高山谷地区VIA1 | 柴达木—黄湟高山盆地地区VIB | 黄湟河谷盆地区VIB1 |

| 南祁连山高山谷地盆地区VIA2 | 黄南高山盆地区VIB2 | ||

| 阿尔金山高山极高山区VIA3 | 柴达木盆地区VIB3 | ||

| 中东昆仑高山地区VIC | 东昆仑山高山区VIC1 | 横断山高山峡谷地区VID | 大雪岷山极高山高山区VID1 |

| 中昆仑山东段高山山原区VIC2 | 横断山北段高山峡谷区VID2 | ||

| 中昆仑山西段高山湖盆区VIC3 | 横断山南段高山峡谷区VID3 | ||

| 江河源丘状山原—江河上游高山谷地地区VIE | 江河源丘状山原区VIE1 | 喀喇昆仑山西昆仑山高山极高山地区VIF | 西昆仑高山极高山区VIF1 |

| 江河上游高山谷地区VIE2 | 喀喇昆仑高山极高山宽谷盆地区VIF2 | ||

| 羌塘高原湖盆地区VIG | 可可西里丘状高原湖盆区VIG1 | 喜马拉雅山高山极高山地区VIH | 念青唐古拉—冈底斯山高山极高山区VIH1 |

| 羌塘高原高山极高山湖盆区VIG2 | 喜马拉雅山北—雅鲁藏布高山河谷盆地区VIH2 | ||

| 喜马拉雅山极高山高山区VIH3 |

新窗口打开|下载CSV

(3)三级地貌区划分

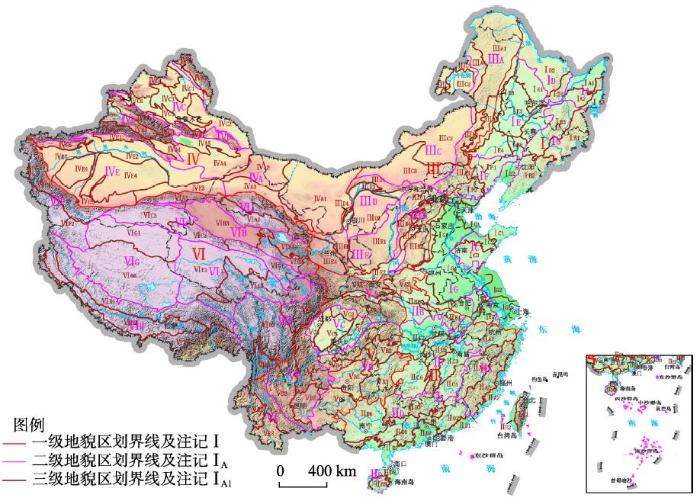

根据前面论述的各级地貌区划划分的依据,在6个一级大区和36个二级地区[8]的基础上,共划分出136个三级区(图1)。其中东部平原低山丘陵大区(I)共分出28个三级区(表2);东南低山丘陵平原大区(II)分出23个三级区;华北—内蒙东中山高原大区(III)分出19个三级区;西北高中山盆地高原大区(IV)分出25个三级区;西南中低山高原盆地大区(V)分出20个三级区;青藏高原高山极高山盆地谷地大区(VI)分出21个三级区。相应的三级地貌分区名称和编码见表2、表3、表4、表5、表6、表7和图1。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1全国地貌三级分区的区划结果(编码所对应的地貌区名称见

Fig. 1Third-grade geomorphologic regionalization results in China Notes: Names and codes of geomorphologic regionalization shown in

4.4.2 中国四五级地貌区划体系 在全国6个一级大区、36个二级地貌地区、136个三级地貌区的基础上,共划分出331个四级地貌亚区,1500多个五级地貌小区。其中东部平原低山丘陵大区(I)划分出62个四级地貌亚区、291个五级地貌小区。东南低山丘陵平原大区(II)划分出66个四级地貌亚区、377个五级地貌小区。华北—内蒙东中山高原大区(III)划分出51个四级地貌亚区、196个五级地貌小区。西北高中山盆地高原大区(IV)划分出50个四级地貌亚区、204个五级地貌小区。西南中低山高原盆地大区(V)划分出48个四级地貌亚区、241个五级地貌小区。青藏高原高山极高山盆地谷地大区(VI)划分出54个四级地貌亚区、209个五级地貌小区。由此形成了标准统一、无缝衔接的全国五级地貌区划体系,完成了全国1∶25万尺度的地貌区划数据库的建设。

因全国五级地貌分区体系庞大,限于篇幅,这里仅以青藏高原高山极高山盆地谷地大区(VI)为例展示的四级地貌区划(图2、表8),以青海省为例展示省域的五级地貌分区结果(表9、图3),详细的全国四级和五级分区方案及相应说明将在后续出版的《中国地貌区划研究》专著和《中华人民共和国地貌区划图集》中逐一列出。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2青藏高原高山极高山盆地谷地大区(VI)的四级地貌分区(名称和编码见

Fig. 2Fourth-grade regionalization results of Tibetan Plateau: Major Region VI

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3青海省的省域五级地貌分区(名称和编码见

Fig. 3Fifth-grade geomorphologic regionalization results of Qinghai Province

Tab. 8

表8

表8青藏高原高山极高山盆地谷地大区(VI)的三级地貌区和四级地貌亚区方案

Tab. 8

| 三级地貌区名称与编码 | 四级地貌亚区名称与编码 |

|---|---|

| 北祁连山高山谷地区VIA1 | 北祁连西段高山谷地亚区VIA1a、北祁连东段高山谷地亚区VIA1b |

| 南祁连山高山谷地盆地区VIA2 | 南祁连高山谷地亚区VIA2a、苏干—哈拉—大通河盆地谷地亚区VIA2b |

| 阿尔金山高山极高山区VIA3 | 西阿尔金高山极高山亚区VIA3a、东阿尔金高山极高山亚区VIA3b、阿尔金山间盆地亚区VIA3c |

| 黄湟河谷盆地区VIB1 | 青海—共和湖盆亚区VIB1a、拉脊高山黄河谷地亚区VIB1b、湟水谷地中山丘陵亚区VIB1c |

| 黄南高山盆地区VIB2 | 兴海—泽曲高山山原亚区VIB2a、西卿山—洮河山原高山河谷亚区VIB2b、鄂拉山高山亚区VIB2c |

| 柴达木盆地区VIB3 | 达布逊盐湖—茫崖冷湖风蚀残丘湖盆亚区VIB3a、昆仑山山前洪积河谷干燥丘陵亚区VIB3b |

| 东昆仑山高山区VIC1 | 布尔汗布达极高山高山亚区VIC1a、阿尼玛卿—迭山高山山原亚区VIC1b |

| 中昆仑山东段高山山原区VIC2 | 博卡雷克塔拉高山极高山亚区VIC2a、阿尔格高山极高山谷地亚区VIC2b |

| 中昆仑山西段高山湖盆区VIC3 | 拖库孜达坂—祁漫塔格高山极高山亚区VIC3a、库木库勒湖盆山原亚区VIC3b、木孜塔格极高山山原亚区VIC3c |

| 大雪岷山极高山高山区VID1 | 大雪—邛崃极高山高山亚区VID1a、岷山极高山高山亚区VID1b |

| 横断山北段高山峡谷区VID2 | 北沙鲁里山高山山原亚区VID2a、南沙鲁里山高山亚区VID2b、宁静山高山亚区VID2c、伯舒拉他念他翁高山极高山亚区VID2d、贡嘎山极高山高山亚区VID2e |

| 横断山南段高山峡谷区VID3 | 玉龙老君高山亚高山亚区VID3a、三江中段高山峡谷亚区VID3b |

| 江河源丘状山原区VIE1 | 黄河源丘状山原盆地亚区VIE1a、长江源高山丘陵宽谷盆地亚区VIE1b、唐古拉山极高山亚区VIE1c、怒江源山原宽谷亚区VIE1d |

| 江河上游高山谷地区VIE2 | 若尔盖亚高山山原宽谷亚区VIE2a、长江上游高山山原亚区VIE2b、怒江澜沧江上游高山亚区VIE2c |

| 西昆仑高山极高山区VIF1 | 西昆仑山极高山高山亚区VIF1a、西昆仑山山前中山谷地亚区VIF1b |

| 喀喇昆仑高山极高山宽谷盆地区VIF2 | 东喀喇昆仑极高山高山宽谷湖盆亚区VIF2a、西喀喇昆仑极高山亚区VIF2b |

| 可可西里丘状高原湖盆区VIG1 | 可可西里极高山山原湖盆亚区VIG1a、可可西里南极高山山原湖盆亚区VIG1b |

| 羌塘高原高山极高山湖盆区VIG2 | 东羌塘高山湖盆亚区VIG2a、中羌塘高山湖盆亚区VIG2b、南羌塘极高山高山湖盆亚区VIG2c |

| 念青唐古拉山—冈底斯山高山极高山区VIH1 | 念青唐古拉极高山高山亚区VIH1a、冈底斯山极高山高山谷地亚区VIH1b |

| 喜马拉雅山北—雅鲁藏布高山河谷盆地区VIH2 | 扎达—噶尔曲宽谷盆地亚区VIH2a、喜马拉雅山中段北麓高山盆地亚区VIH2b、雅鲁藏布江中游高山河谷亚区VIH2c |

| 喜马拉雅山极高山高山区VIH3 | 东—南喜马拉雅山极高山高山亚区VIH3a、中—西喜马拉雅山极高山高山亚区VIH3b |

新窗口打开|下载CSV

Tab. 9

表9

表9青海省的四级地貌亚区和五级地貌小区的名称与编码方案

Tab. 9

| 四级亚区名称和编码 | 五级小区名称和编码 |

|---|---|

| 陇西中山高原与黄土峁梁亚区IIIE4b | 黄河中游谷地小区IIIE4b(4)、洮河中下游黄土丘陵小区IIIE4b(8)、洮河中下游谷地小区IIIE4b(9) |

| 北祁连西段高山谷地亚区VIA1a | 走廊南山北段高山小区VIA1a(1)、托来山高山小区VIA1a(10)、托来南山中高山小区VIA1a(11)、疏勒南山中高山小区VIA1a(2)、党河南山中高山小区VIA1a(3)、野马山中高山小区VIA1a(6) |

| 北祁连东段高山谷地亚区VIA1b | 走廊南山南段高山小区VIA1b(2)、冷云岭北段高山小区VIA1b(4)、冷云岭南段高山小区VIA1b(5)、达坂山高山小区VIA1b(6)、走廊南山西段高山小区VIA1b(7)、大通河中游高山宽谷小区VIA1b(8) |

| 南祁连高山谷地亚区VIA2a | 大通山山原小区VIA2a(1)、宗务隆高山谷地小区VIA2a(2)、赛什腾中高山小区VIA2a(3)、柴达木高山小区VIA2a(4)、土尔根达坂山小区VIA2a(5) |

| 苏干—哈拉—大通河盆地谷地亚区VIA2b | 苏干湖干旱盆地小区VIA2b(1)、大哈勒腾河谷丘陵小区VIA2b(2)、哈拉湖盆地谷地小区VIA2b(3)、大通河河源谷地小区VIA2b(4) |

| 西阿尔金高山极高山亚区VIA3a | 西阿尔极高山金山高山小区VIA3a(1) |

| 东阿尔金高山极高山亚区VIA3b | 安南坝高山小区VIA3b(1)、安南坝中山小区VIA3b(2)、阿哈提高山小区VIA3b(3)、阿哈提中山小区VIA3b(4) |

| 阿尔金山间盆地亚区VIA3c | 阿尔金山山间盆地小区VIA3c(1) |

| 青海—共和湖盆亚区VIB1a | 青海湖湖盆地小区VIB1a(1)、共和古湖盆地小区VIB1a(2)、青海南山高山小区VIB1a(3) |

| 拉脊高山黄河谷地亚区VIB1b | 拉脊山高山小区VIB1b(1)、贵德—循化黄河谷地小区VIB1b(2)、日月山高山小区VIB1b(3)、同仁高中山剥蚀台地小区VIB1b(4) |

| 湟水谷地中山丘陵亚区VIB1c | 互助—乐都黄土丘陵小区VIB1c(1)、湟水河谷小区VIB1c(2)、湟中—湟源丘陵及中山小区VIB1c(3)、海晏盆地丘陵小区VIB1c(4) |

| 兴海—泽曲高山山原亚区VIB2a | 兴海—河南高山盆地小区VIB2a(1)、泽曲盆地山原小区VIB2a(2) |

| 西卿山—洮河山原高山河谷亚区VIB2b | 洮河上游山原高山小区VIB2b(1)、西倾山高山河谷小区VIB2b(4) |

| 鄂拉山高山亚区VIB2c | 鄂拉山高山小区VIB2c(1) |

| 达布逊盐湖—茫崖冷湖风蚀残丘湖盆亚区VIB3a | 茫崖—冷湖风蚀残穹丘小区VIB3a(1)、冷湖风蚀古湖盆小区VIB3a(2)、达布逊盐湖平原小区VIB3a(3) |

| 昆仑山山前洪积河谷干燥丘陵亚区VIB3b | 昆仑山前干燥洪积平原丘陵小区VIB3b(1)、德令哈干燥丘陵台地平原小区VIB3b(2) |

| 布尔汗布达极高山高山亚区VIC1a | 布尔汗布达高山极高山小区VIC1a(1) |

| 阿尼玛卿—迭山高山山原亚区VIC1b | 洮河源头高山山原小区VIC1b(2)、阿尼玛卿山高山山原小区VIC1b(3) |

| 博卡雷克塔拉高山极高山亚区VIC2a | 博卡雷克塔格高山极高山小区VIC2a(1)、那棱格勒河谷小区VIC2a(2) |

| 阿尔格高山极高山谷地亚区VIC2b | 阿尔格极高山小区VIC2b(1)、喀沙克里克河谷地高山山原小区VIC2b(2) |

| 拖库孜达坂—祁漫塔格高山极高山亚区VIC3a | 祁漫塔格高山极高山小区VIC3a(5) |

| 库木库勒湖盆山原亚区VIC3b | 鲸鱼湖盆小区VIC3b(1)、库木库勒沙漠小区VIC3b(2)、阿雅格库湖—阿其克库勒湖盆小区VIC3b(3) |

| 木孜塔格极高山山原亚区VIC3c | 木孜塔格东段极高山山原小区VIC3c(3) |

| 黄河源丘状山原盆地亚区VIE1a | 黄河源丘状山原湖盆小区VIE1a(1) |

| 长江源高山丘陵宽谷盆地亚区VIE1b | 通天河上游山原盆地小区VIE1b(1)、通天河中游高山河谷山原小区VIE1b(2)、乌兰乌拉高山小区VIE1b(3)、唐古拉北麓祖尔肯乌拉高山小区VIE1b(4)、可可西里山东段极高山小区VIE1b(5)、澜沧江源极高山高山河谷小区VIE1b(6)、巴颜喀拉山西段极高山小区VIE1b(7) |

| 唐古拉山极高山亚区VIE1c | 唐古拉东段高山极高山小区VIE1c(1)、唐古拉西段高山极高山小区VIE1c(2) |

| 若尔盖亚高山山原宽谷亚区VIE2a | 阿坝若尔盖高山高原小区VIE2a(1) |

| 四级亚区名称和编码 | 五级小区名称和编码 |

| 长江上游高山山原亚区VIE2b | 巴颜喀拉山东段高山河谷小区VIE2b(1)、巴颜喀拉山中段高山河谷小区VIE2b(2) 通天河下游高山河谷山原小区VIE2b(3)、雅砻江上游高山河谷山原小区VIE2b(4) |

| 怒江澜沧江上游高山亚区VIE2c | 澜沧江上游极高山高山河谷小区VIE2c(1)、怒江上游高山极高山河谷小区VIE2c(2) |

| 可可西里极高山山原湖盆亚区VIG1a | 可可西里极高山小区VIG1a(2) |

| 可可西里南极高山山原湖盆亚区VIG1b | 乌兰乌拉湖盆地小区VIG1b(1)、雪莲湖—波涛湖—半岛湖极高山湖盆小区VIG1b(7) |

| 东羌塘高山湖盆亚区VIG2a | 吐错—赤布张错高山湖盆小区VIG2a(3) |

新窗口打开|下载CSV

从图2可以看出,青藏高原高山极高山盆地谷地大区(VI)位于中国第一级地貌阶梯,北起西昆仑山—阿尔金山—祁连山北侧,以3000~4000 m的落差与塔里木盆地和河西走廊相接,南至喜马拉雅山的南侧,西界为帕米尔山地,东部边界中段为横断山脉东段,与四川盆地和川滇亚高山地相接[2]。青藏高原大区行政上包括西藏、青海绝大部分,四川、云南、新疆和甘肃等省的部分区域,本大区(VI)共分为8个二级地貌地区、21个三级地貌区、54个四级地貌亚区(表8、图2)。

图3表明,青海省除东部少量区域位于黄土高原的陇西中山高原与黄土峁梁亚区外,其余都位于青藏高原高山极高山盆地谷地大区中(VI),包含了6个二级地貌地区、14个三级地貌区、32个四级地貌亚区、84个五级地貌小区(表4)。该区划图体现了青海省由祁连山地和阿尔金山地、柴达木—黄湟谷地、青南高原三大地貌单元组成的空间分布特征,受区域地质构造的控制和影响,山地、盆地、谷地走向多呈北东—南西走向。

5 结论

地貌区划和地貌类型是地貌学研究的两大核心内容,中国地貌区划研究已有诸多研究方案,比较而言,各种方案存在遴选指标不一、确定等级较少、反映特征各异、划分结果不同、成图尺度较小等缺陷,应中国地理国情普查等国家专项任务的需求,对较大尺度、多尺度地貌区划研究提出了新的要求。本文在总结中国地貌区划前人研究的基础上,以李炳元等提出中国一级和二级地貌区划新方案为框架[2, 8],研究了全国五级地貌区划方案及划分方法等,主要的进展及结论如下:(1)提出了中国完整的“大区—地区—区—亚区—小区”全国五级地貌等级分区方案;建立了“大地构造控制下的地势阶梯特征—>区域宏观形态类型组合—>内外营力及基本形态类型组合—>区域内形态类型组合—>区域微地貌形态类型组合”的五级地貌分区指标体系。

(2)本文将大地构造与地貌区域形态类型有机结合;提出了从地貌类型区域组合进行地貌区划的转换技术;构建了基于多源数据进行多级地貌区划单元精确定位的技术方法;提出了多级地貌区划体系的命名规则和编码方式。

(3)完成了全国1∶25万尺度五级地貌分区的划分,包括6个一级大区、36个二级地区、136个三级区、331个四级亚区、1500多个五级小区,建立了全国地形地貌区划数据库。

本文建立的多级地貌区划体系和划分的地貌区划单元是中国区域地貌研究一项基础性研究成果,将对推动中国地貌区域地貌学的发展有一定的促进作用。地貌区划研究是一项综合性、概括性的复杂工作,在地貌分区体系、指标遴选、界线划分、成果应用[25,26]等多个方面都存在一定的难度和挑战,本研究为后续深入开展相关工作提供了基础,随着理论体系不断完善和技术方法的不断提高,地貌区划研究将会更加深入,并更好地服务于中国的国民经济建设和生态环境保护等。

致谢:

在地貌区划五级体系的方案提出、体系构建、命名编码、界线定位等过程中,尤联元研究员、景可研究员、房金福研究员、张洪岩教授、陈印军研究员、以及审稿人和期刊编辑等从不同角度提出了很好的建议和修改意见,在此表示诚挚的谢意。参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 25]

[本文引用: 25]

[本文引用: 8]

[本文引用: 8]

[本文引用: 6]

[本文引用: 6]

//Chinese Geography Record.

[本文引用: 8]

//中华地理志编纂.

[本文引用: 8]

[本文引用: 19]

[本文引用: 19]

//The Editorial Committee of Agricultural Resources and Regional Planning of China.

[本文引用: 10]

//全国农业区划委员会.

[本文引用: 10]

[本文引用: 15]

[本文引用: 15]

DOI:10.5846/stxb201305241160Magsci [本文引用: 6]

地貌类型是重要的自然地理特征,是影响区域生物多样性空间格局变化的重要因子。地貌研究能使人们深入认识地理环境特点,有利于完善对区域自然环境和地域分异规律的认识,同时对生物地理区划和区域自然保护研究也具有很好的参考价值。采用"自上而下"的区域分割和"自下而上"的区域合并的区划方式,以中国地形DEM作为基础,使用GIS10.0对其进行高程重分类、坡度分析等量化分析,并结合现有气候区划、自然地理区划和地貌类型等资料,对中国地貌格局进行了分析。在考虑生物多样性保护过程中以地貌为主体的地理单元差异性基础上,根据分析结果,提出了以区域自然保护区体系构建为目标的中国地貌区划系统,该地貌区划系统包括了东部季风淋蚀地貌大区、西北干燥风蚀地貌大区、青藏高原高寒冻蚀地貌大区、南海诸岛地貌大区等4个地貌大区,大兴安岭、小兴安岭和内蒙古高原等40个地貌地区,完达山、老爷岭和张广才岭等127个地貌亚地区,以及473个地貌区。其地貌区划方案科学构建了区划等级系统,体现了中国地貌类型的基本特征和分布格局,其中地貌大区基本反映了中国大的地貌格局,地貌地区基本反映了高原、山地、平原等地貌特征的水平分异,地貌亚地区和地貌区基本反映了区域地貌特征。中国地貌区划系统为自然保护区体系构建提供了参考和依据,而且区划界线准确,便于使用。

DOI:10.5846/stxb201305241160Magsci [本文引用: 6]

地貌类型是重要的自然地理特征,是影响区域生物多样性空间格局变化的重要因子。地貌研究能使人们深入认识地理环境特点,有利于完善对区域自然环境和地域分异规律的认识,同时对生物地理区划和区域自然保护研究也具有很好的参考价值。采用"自上而下"的区域分割和"自下而上"的区域合并的区划方式,以中国地形DEM作为基础,使用GIS10.0对其进行高程重分类、坡度分析等量化分析,并结合现有气候区划、自然地理区划和地貌类型等资料,对中国地貌格局进行了分析。在考虑生物多样性保护过程中以地貌为主体的地理单元差异性基础上,根据分析结果,提出了以区域自然保护区体系构建为目标的中国地貌区划系统,该地貌区划系统包括了东部季风淋蚀地貌大区、西北干燥风蚀地貌大区、青藏高原高寒冻蚀地貌大区、南海诸岛地貌大区等4个地貌大区,大兴安岭、小兴安岭和内蒙古高原等40个地貌地区,完达山、老爷岭和张广才岭等127个地貌亚地区,以及473个地貌区。其地貌区划方案科学构建了区划等级系统,体现了中国地貌类型的基本特征和分布格局,其中地貌大区基本反映了中国大的地貌格局,地貌地区基本反映了高原、山地、平原等地貌特征的水平分异,地貌亚地区和地貌区基本反映了区域地貌特征。中国地貌区划系统为自然保护区体系构建提供了参考和依据,而且区划界线准确,便于使用。

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 5]

[本文引用: 5]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 6]

[本文引用: 6]

DOI:10.3969/j.issn.1560-8999.2009.06.006URLMagsci [本文引用: 3]

地貌分类体系是地貌图研制的关键之一,本文在总结国内外地貌及分类研究的基础上,借鉴20世纪80年代的中国1∶100万地貌图制图规范,基于遥感影像、数字高程模型和计算机自动制图等技术条件,归纳总结了数字地貌分类过程中应遵循的几大原则,分析了它们之间的相互关系,讨论了数字地貌分类的各种指标:包括形态、成因、物质组成和年龄等,提出了中国陆地1∶100万数字地貌三等六级七层的数值分类方法,扩展了以多边形图斑反映形态成因类型,以点、线、面图斑共同反映形态结构类型的数字地貌数据组织方式,并详细划分了各成因类型的不同层次、不同级别的地貌类型。中国1∶100万数字地貌分类体系的研究,为遥感等多源数据的陆地地貌解析和制图提供了规范,也为《中华人民共和国地貌图集》的编制奠定了基础,同时为全国大、中比例尺地貌图的分类和编制研究提供了借鉴。

DOI:10.3969/j.issn.1560-8999.2009.06.006URLMagsci [本文引用: 3]

地貌分类体系是地貌图研制的关键之一,本文在总结国内外地貌及分类研究的基础上,借鉴20世纪80年代的中国1∶100万地貌图制图规范,基于遥感影像、数字高程模型和计算机自动制图等技术条件,归纳总结了数字地貌分类过程中应遵循的几大原则,分析了它们之间的相互关系,讨论了数字地貌分类的各种指标:包括形态、成因、物质组成和年龄等,提出了中国陆地1∶100万数字地貌三等六级七层的数值分类方法,扩展了以多边形图斑反映形态成因类型,以点、线、面图斑共同反映形态结构类型的数字地貌数据组织方式,并详细划分了各成因类型的不同层次、不同级别的地貌类型。中国1∶100万数字地貌分类体系的研究,为遥感等多源数据的陆地地貌解析和制图提供了规范,也为《中华人民共和国地貌图集》的编制奠定了基础,同时为全国大、中比例尺地貌图的分类和编制研究提供了借鉴。

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

DOI:10.1007/s11442-011-0879-9URL [本文引用: 2]

DOI:10.11820/dlkxjz.2014.01.003URLMagsci [本文引用: 10]

参考已出版的全国各级各类比例尺的地貌类型图的分类方案及图例表达,探讨了中国1:100 万数字地貌的等级分类方法,采用基于形态、成因、物质和年龄等地貌要素,综合反映地貌特征的等级分类指标和分类体系,初步构建了中国多个国家基本比例尺(即1:400 万、1:100 万、1:50 万、1:25 万、1:5 万)数字地貌等级分类方法,发展了由连续分布的多边形图斑反映形态成因类型,以及由离散的点、线和面图斑共同反映形态结构类型的数字地貌类型数据组织方式,构建了多尺度数字地貌类型的编码方法。该研究可为发展多尺度地貌类型图的编制提供方法基础,也可为当前正在进行的地理国情监测工程的大比例尺地貌类型信息普查提供分类规范和技术支持。

DOI:10.11820/dlkxjz.2014.01.003URLMagsci [本文引用: 10]

参考已出版的全国各级各类比例尺的地貌类型图的分类方案及图例表达,探讨了中国1:100 万数字地貌的等级分类方法,采用基于形态、成因、物质和年龄等地貌要素,综合反映地貌特征的等级分类指标和分类体系,初步构建了中国多个国家基本比例尺(即1:400 万、1:100 万、1:50 万、1:25 万、1:5 万)数字地貌等级分类方法,发展了由连续分布的多边形图斑反映形态成因类型,以及由离散的点、线和面图斑共同反映形态结构类型的数字地貌类型数据组织方式,构建了多尺度数字地貌类型的编码方法。该研究可为发展多尺度地貌类型图的编制提供方法基础,也可为当前正在进行的地理国情监测工程的大比例尺地貌类型信息普查提供分类规范和技术支持。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]