, HansGEBHARDT

, HansGEBHARDTA proposal for geography of unification: The lessons from German Unification

HEJinliao , HansGEBHARDT

, HansGEBHARDT收稿日期:2018-01-11

修回日期:2019-03-11

网络出版日期:2019-04-25

版权声明:2019《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (2217KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

国家的统一与分裂既是一个政治事件,也是一个地理事件。然而,长期以来中国地理****却很少关注此类话题,甚至在政治地理学领域也很少发现相关的研究。这种“缺失”一方面在于该命题本身缺少强有力的理论支撑,另一方面还在于中国的政治地理学发展长期滞后,且把焦点放在“国家和国家间的政治活动与地理环境之间的相互关系”的核心问题上[1,2]。因此,关于国家内部的统一和分裂话题一般只出现在政治学和国际法的讨论中,而与之紧密相关的地理学虽然在历史地理方面有些研究,但整体上却一直保持沉默,不能不说是一种缺憾。事实上,在理解和解释国家统一(分裂)过程、机理和影响方面,地理学拥有比政治学和法学更为综合的解析框架。关于国家的定义,不同学科之间有所差异,政治学家认为一个主权国家至少包含以下几个特征:① 特定的疆域;② 具有行使民事和军事功能的政府或政体;③ 获得其他国家的认可;④ 国民对于国家的认同;⑤ 国民应有的义务和福利[3]。而地理学家则把国家定义为具有独立主权、占有一定领土、有政治组织的政治区域,政府组织、人口和地理区域是国家的三要素[4]。但无论根据哪种定义,国家在本质上是一个地理学概念,例如人口、地域和地方认同感就一直是人文地理学普遍关注的热点话题。而国家的统一和分裂,也无非是对以上各个组成部分的重新组合和再定义。由此可见,国家统一是一个地理过程。

不仅如此,根据新马克思主义地理学对地理空间的理解,国家的统一和分裂还可以分解为不同层面的空间过程和关系重构[5]。首先,在政治地缘层面,国家疆域层面的分析是传统地理学最擅长的领域,例如有****认为中国历史上的秦国之所以最终能统一六国主要得益于其独特的地缘关系[6]。其次,在经济层面,国家统一后的经济社会一体化过程可以理解为社会空间的重组和资本空间的扩张。再次,在文化认同感层面,民族的身份认同感是保障国家统一得以实现并保持稳固的基础,因此只有形成共同的文化认同感后国家的统一才算真正完成。

在当前国际地缘政治格局发生急剧变化的新形势下,本文试图从国家主权学说、地缘政治学、后殖民主义和新帝国主义等理论出发,探讨构建“国家统一地理学”理论框架的可能性,结合东西德统一的案例进行应用分析,从而为更综合、更系统、更客观地认识国家统一过程的发生机理和影响机制提供科学依据,起到抛砖引玉的作用。

2 解释国家统一的理论基础

目前学术界并没有专门解释国家统一问题的理论框架,本文认为要想系统地解释国家统一的过程,需要从国家主权学说、地缘政治学、后殖民主义以及新帝国主义等多个相关理论中吸取思想营养,并将其统一到地理学的“政治—经济—文化”多维空间体系中,从而为进一步构建“国家统一地理学”理论框架做好铺垫。因此国家统一的过程可以分解为3个不同的地理过程,包括地缘政治重构、经济一体化和文化认同重建3个阶段。2.1 地缘政治重构

地缘政治是指国家间、地区间或民族间基于地理区位、地理空间和历史地理等因素而形成的政治军事联合、结盟(政治和军事集团化)或政治对立乃至遏制或者战争的相互关系态势及演变过程[7,8]。由于国家之间这种敌对或结盟的关系,一些强权国家往往通过干涉别国内政、挑衅他国主权完整的策略来达到其政治目的[8],例如美国曾长期对中国台湾问题进行干涉,其背后的目的是试图通过中国台湾问题来遏制中国的崛起,起到在经济、政治和军事上牵制中国的作用。国家的统一和分裂一方面受到地缘环境的影响,历史事实证明许多国家统一和分裂的案例都是外在强权干涉造成的,比如德国在第二次世界大战后分裂为东德和西德两个国家;另一方面国家统一或分裂也反过来影响地缘政治,打破地区政治格局,甚至左右全球发展秩序,比如苏联的解体与德国的统一都是影响世界政治格局的大事件。因此,国家的统一与地缘政治之间存在千丝万缕的联系,而地缘政治学说是分析国家统一的重要理论。

此外,国家主权学说对于国家的主权完整和管辖权有着严格的定义,认为国家是区别于其他社会政治组织的政治体,它拥有至高无上的主权,即主权是国家的基本属性,是国家的本质特征,拥有绝对性、永久性、不可让渡性、不可分割性和不受侵犯性。国家主权包括立法权、宣战权、赦免权、税收权等[9,10]。其中,国家领土完整和不受侵犯是国家主权最为核心的表现,即国家在其疆域内具有最高的管辖权,该管辖权具有排他性和不可侵犯性,其他任何国家和组织试图破坏该国领土的完整性就是侵犯国家主权。根据《国际联盟盟约》和《联合国宪章》的规定,国家的领土管辖范围主要包括以下几个组成部分(图1):① 国家领空;② 国家领土表层;③ 内陆水体表层;④ 领海表层;⑤ 内陆水体;⑥ 领海水体;⑦ 领土地下;⑧ 大陆架地下。在国家领土空间,国家拥有绝对管辖权。同时,在国家的周边地带国家拥有有限管辖权,它们是:① 领海空域;② 毗连区空域;③ 毗连区表层;④ 专属经济区表层;⑤ 专属经济区;⑥ 大陆架表层;⑦ 大陆架外延表层;⑧ 大陆架外延地下。而在管辖权之外的国际领域,如海洋和外太空等区域,任何国家都不享有管辖权,而只有自由通航(行)的权力。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1国家领土主权和管辖权范围界定

注:根据《国际联盟盟约》、《联合国宪章》整理得到。

-->Fig. 1National territory of jurisdiction and sovereignty

-->

因此,国家的统一首先是一个政治权力空间的扩张和地缘关系重构的过程,这主要体现在两个方面:一是当国家统一的法律程序一旦完成,国家的管辖权就实现了归一,从而在法理上确定了国家对所在疆域的绝对控制权地位,这种权力不容许挑战和侵犯,具有绝对性和排他性;二是国家的统一同时也改变了周边地区的政治地缘关系,地区利益竞争者和同盟者之间发生了新的组合,比如德国的统一直接导致了苏联的政治势力从欧洲核心地区撤离。

2.2 经济一体化

国家的统一还是一个经济一体化和资本空间扩张的过程。一方面,国家的统一为资本主义扩张消除了制度的障碍,资本要素在国内实现了自由流通,从而为资本主义寻找新的市场和实现规模化生产提供了条件。统一之前的强势资本家(如垄断企业、跨国公司等)开始对未开发的市场进行迅速扩张,而统一前的弱势方往往被迫长期处于从属地位。另一方面,随着国家主权统一的完成,外来资本帝国主义在以往特区中的权力被取消,为了夺回这种特殊权力,外来资本主义需要寻找新的支点或方式继续维持其在原有市场中的权力,从而加剧了国内与国外资本家之间的竞争关系。在全球化时期,资本主义走向了全球扩张阶段,即新帝国主义阶段[11]。在此阶段,资本力量已经超越了强大的国家主权、区域性联盟、非政府组织等构成的联合体,在追求利润最大化和市场扩张方面变得变本加厉。资本主义的这种扩张通常是通过市场(空间)扩张来实现的,哈维把这种现代资本控制的霸权扩张称为“资本帝国主义”的崛起[11]。同时,资本的空间扩张也开始变得多元化和深度化,资本逻辑对人类活动的影响不再停留在经济和政治领域,更体现在社会、文化、生态、思想、意识等各个领域,在这些领域的渗透对资本家来说都是控制世界的手段[12]。从这个意义上说,资本主义的空间扩张不仅仅是物理空间的扩张,而且还有文明学、人类学意义上的文化空间扩张。

因此,在新帝国主义影响下,国家的统一过程往往伴随着资本主义扩张和垄断的目的,资本家很可能是背后操纵国家统一过程的主要力量。资本帝国主义操纵国家统一的目的主要来自于两个方面。一是国家内部的资本主义迫切希望扩大市场空间,加快资本要素在区域间的自由流动,实现规模化生产,将资本主义空间生产机器推广到更多的地区,尤其是那些由于政治壁垒的原因导致尚未被开发的市场,比如北朝鲜;另一方面,国家的统一还受到外部资本帝国主义的强烈干扰,外部资本帝国主义出于自身的利益考虑往往希望通过设立“特区”达到实现对一个地区或国家的控制,例如美国在海外的军事基地多达374个,这些军事基地在很大程度上保障了美国的资本家在全球肆无忌惮地从事经济扩张和政治干涉活动,因此,外部资本帝国主义更倾向于阻碍他国统一的实现。

2.3 文化认同重建

世界上很多国家的统一和分裂问题往往是殖民时期遗留下来的历史问题。随着20世纪民族解放运动的结束,殖民时期的国际秩序开始向后殖民世界体系转变。一方面,现代国家的主权变得更加独立和完整,以往通过军事和强权控制另一国家的情况基本消失;另一方面,文化帝国主义却不断崛起,原来公开侵略他国的行为演变为意识渗透和文化霸权等潜在的统治手段[13]。因此,20世纪70年代之后,西方的“文化研究”开始从早期对工人阶级及其亚文化的关注扩展开来,把注意力集中到种族、性别、阶级等文化领域中复杂的文化身份、文化认同等问题上,关注大众文化和消费文化,以及媒体在个人、国家、民族、种族、阶级、性别意识中的文化生产和建构作用[14,15,16,17,18]。共同的认同空间是维持国家统一状态的重要基础。由于历史原因造成的国土分裂往往伴随着身份认同的异化,尤其在殖民时期,宗主国的文化帝国主义对于原殖民地影响根深蒂固,殖民地文化被逐渐异化和西方化。即便在国家主权统一之后,这种文化身份的分歧依然会长期存在。国家统一的彻底实现更依赖于对殖民文化的解构,消除西方中心主义和东方主义的潜在影响,以及重新塑造国家身份的认同感。

因此,后殖民主义理论可以帮助地理****更好地理解在受过外来殖民统治的领土统一问题上,如何认识文化身份认同的重要作用——国家的统一过程不仅仅是领土和主权统一的简单过程,更是民族认同感的愈合和再塑,是解构西方中心论和东方主义的过程。

2.4 国家统一的地理学解释框架

本文将国家的统一过程归纳为3个阶段(图2):① 国家的统一最先可能发生在政治层面,即通过各种手段解决和明确国家的边界、主权、管辖权等问题,从而改变了区域地缘政治格局;② 当统一的国家主权一旦确立,国家统一进入到经济一体化和资本扩张的阶段,在这一时期原来发达地区的资本家借助国家统一的机会对落后地区的市场进行垄断和控制;③ 国家统一的最终实现需要经过漫长的文化认同重建,尤其对于那些在历史上受过西方殖民统治的地区,如何消除西方中心主义的影响成了该地区统一后需要长期面对的命题。这3个阶段既存在先后顺序之分,同时又彼此关联、相互影响。例如,国家主权的统一是经济一体化和资本扩张的先决条件,但资本扩张的诉求反过来也可能加快国家主权统一的过程。文化认同感的形成既可能先于国家主权统一,也可能在国家主权统一后迟迟未能实现,甚至当统一国家内部认同空间发生分异时有可能导致国家政权的再次分裂。因此从地理学视角理解国家统一的本质,不仅需要分析国家主权和领土的变更,更需要从经济一体化、资本空间扩张、文化身份重建和后殖民主义解构等方面进行解读。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2国家统一的地理学解释框架

-->Fig. 2Explanation framework of national unification based on geographical perspective

-->

3 东西德统一案例分析

3.1 地缘政治重构

东西德统一后的地缘政治重构可以从两个方面进行解读。首先,在国内政治空间方面,东西德的合并是资本主义挤压苏联社会主义空间的过程。二战后德国被划分为德意志联邦共和国(西德)和德意志民主共和国(东德),其中西德为同盟国资本主义国家的势力范围,东德为前苏联的占领区。德国首都柏林也被一分为二,西柏林属于西德,东柏林则属于东德(图3a)。东西德国的分裂是冷战时期世界基本格局的真实写照,以英美资本主义国家为依托的西德和以苏联社会主义国家为依靠的东德形成了两个政治势力在同一国家(地区)内的长期对立。尤其是柏林墙的修建,让德国在长达40多年的时间里处于东西隔绝的状态,人口和经济要素的流通被严格管控。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3德国统一前后的政治版图变化

-->Fig. 3The change of geo-political pattern after the unification of Germany

-->

随着苏联模式的失败,德意志民主共和国长期处于经济萎靡的状况,东西德人民的统一愿望日渐强烈,终于在1990年10月3日两德正式宣布统一,德国东部的5个州——勃兰登堡、梅克伦堡—前波美拉尼亚、萨克森、萨克森—安哈尔特和图林根——正式加入德意志联邦共和国。德国统一在法理上是先通过修改原西德基本法(Grundgesetz),将权力扩展到这5个州,从而于宪制上成为同一个国家。在德国统一后,德国政府实行了“去社会主义”的政治运动,主要措施包括:解散原东德所有政党机关;解散原东德军队,并对其进行思想改造;解除原国家安全队所有人的职务,不允许继续从事公职;撤销一切与社会主义和马克思主义相关的宣传机构;扶持原东德反对派,打压“社会主义”政党。从此,“苏联社会主义”的政治势力彻底从欧洲核心地区消失。

再次,在国际地缘政治关系方面,东西德的统一一方面缓和了国际外交紧张对立的关系——在统一之前,国际社会往往只能在东西德之间选择其中的一个国家与其建立外交关系,随着德国统一的完成,这个“政治站队”问题也随之消失。另一方面,在德国统一之后,德国联邦政府为了消除周边国家的顾虑,修改了国家宪法,声明“在已统一的领土以外,没有任何德国领土尚未加入德国”,即从宪法高度确认了当前德国领土的边界,并于1990年11月14日,德国政府与波兰政府签订一项条约,最终确认两国现在的奥得河—尼斯河界线。故此,德国放弃对德国前东部地区的领土要求,包括西里西亚、东波美拉尼亚、但泽和东普鲁士(图3b)。

因此,东西德国的统一过程可以理解为苏联社会主义政治权力的衰退和西方资本主义国家政治势力迅速扩张,挤压和侵占了苏联社会主义政治空间的结果。此外,东西德领土的合并在根本上消除了地缘冲突的潜在风险,使得欧洲中心地区的地缘政治关系发生了颠覆式的变化,甚至在很大程度上加剧了苏联的解体,为后来欧盟的诞生创造了条件,影响了世界政治基本格局。

3.2 经济一体化进程

德国统一后的经济一体化进程主要体现在以下两个方面。首先,德国政府对原东德地区实施了“输血”计划。由于原东德地区经济基础远远落后于原西德地区,根据统一前东西德达成的协议,德国联邦政府需要每年向原东德地区输送1000亿欧元的特殊补助来重建其经济。从1991年起,德国每个公民和企业都需要缴纳所得税的5.5%作为团结税,用于东部经济建设。1995年起实施的《团结公约Ⅰ》规定,德国各联邦州和地方政府需为东部的基础设施建设提供945亿欧元资金,2005年生效的《团结公约Ⅱ》将持续到2019年,资金规模达1560亿欧元。统计显示,德国西部每年的净转移支付约为德国GDP的4%~5%,占德国东部GDP的近1/3,至2009年总额已达1.6万亿欧元。其次,尽管德国政府在基础设施和社会福利方面大力支持德国东部地区,但由于德国东部工业基础薄弱,加上统一初期,德国政府不切实际地实行东西德马克等价对换,导致原东德企业运行成本大幅增加,工业竞争力大幅下挫并使不少工厂倒闭,大量劳动力从德国东部地区流向西部地区寻找就业机会,出现了所谓的“反工业化”现象。图4显示了1989-2013年德国东西部人口流动的变化情况,原东德地区的劳动力负增长一直持续到2010年左右,在德国统一后的10年时间里,原东德地区总计流失了约190万劳动力,这其中的主要原因在于原东德地区持续的高失业率,德国统一后,原东德地区的失业率一直都在10%以上,曾在2001年达到最高18%,而原西德地区的失业率只有6%左右。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图41989-2013年德国统一后东西部劳动力流动状况

注:资料来源于德国联邦统计局(2014年)。

-->Fig. 4Migration of population between West and East Germany from 1989 to 2013

-->

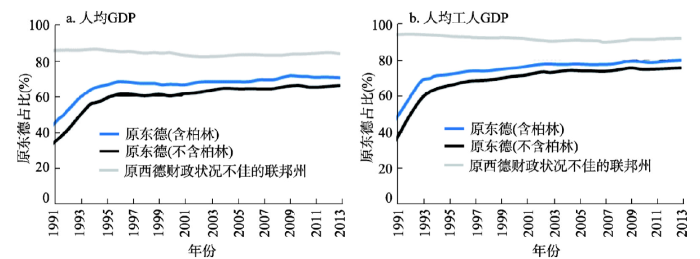

图5展示了东西德在统一后人均GDP的变化趋势,在德国统一之初,德国东西部的差距显著缩小,然而当原东德的人均GDP达到原西德的70%左右时停止增长,一直到2013年德国东西部的人均GDP仍然有很大差距。这种差距一方面是由于原东德自身薄弱的经济基础造成的;另一方面还在于原西德资本家通过收购或兼并的方式对原东德企业进行打压和控制。原东德国有企业在原西德私有企业的挤兑下纷纷宣布破产或转让。据报道,截止1994年底,原东德总共有15000多家国有企业实现了私有化,其中95%被原西德资本家收购。因此,德国东部仅存的工业基础几乎都被德国西部资本家所占有。以德国500强企业的总部为例,截止2013年,德国500强企业只有14家总部位于原东德地区,而其余486家总部位于原西德地区。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图5德国统一后东西部人均GDP和人均工人GDP对比(原西德=100%)

注:资料来源于德国联邦统计局(2014年)。

-->Fig. 5Comparison of gross domestic production per capita and employee after the unification of Germany(West Germany = 100%)

-->

此外,原东德地区还面临产业结构失衡、创新力弱、金融服务落后等问题。由于德国统一初期,原东德地区迎来了大规模的基础设施建设的机遇,因此在这一时期德国东部的建造业迅速发展,一度占到区域产业的12%,但随着基础设施建设的完成,建造业迅速衰退,而现代服务业仍然滞后,研发创新投入严重依赖公共财政,因此东部产业面临巨大的转型升级压力[19]。总之,原东德地区面临的这种困境一方面反应了在东西德统一后经济空间的重构和经济一体化过程的艰难和持久性,另一方面也折射出资本主义的野蛮扩张对国家统一的负面影响。

3.3 文化认同重建

跟德国统一后经济一体化进程类似,德国在统一后面临着国家文化认同重建的巨大挑战。德国政府在2015年庆祝柏林墙倒塌25周年之际,德国媒体纷纷提出反思和批评的观点,德国时代周报(Die Zeit)甚至以“这个分裂的国家”为题对德国统一后社会经济的分裂状态进行了尖锐的批判[20]。根据德国民调机构阿伦斯巴赫研究所(Allensbach Institute)2013年公布的一项题为“东西德人的互相评价”的社会调查显示,德国东西部公民之间的偏见非常显著,西德人认为东德人爱发牢骚(51%)、多疑(42%)、焦虑(29%)以及节省(29%)。而东德人对西德人的刻板印象则更为负面:傲慢(71%)、拜金(57%)、自信(54%)、官僚主义(45%)、肤浅(45%)。这充分说明德国在统一十几年后国家统一的认同感尚未形成,地区之间的歧视和偏见依然非常强烈。德国东西部的文化认同分裂问题一直是德国社会学家和文化地理学家讨论的热点话题,一般认为统一后的德国国家文化认同缺失在很大程度上是由于分裂时期东西德接受不同的政治思想教育和社会制度差异导致的[21,22]。在“苏联社会主义”控制的东德地区,教育和宣传机构对国民进行苏联式集体主义、马克思主义教育,强调国家至上和社会公平性。因此,东德公民的身份认同更倾向于服从组织和集体行为,被认为是缺少自我意识、缺少个性和不适应多元文化的群体[19]。相比而言,西德推行的是自由资本主义教育,尤其在“美帝国主义”的影响下,个人主义和物质主义逐渐成为西德人民的信条。这种意识形态的差异虽然在德国统一后出现了缓和,但由于文化身份的产生一旦形成就很难改变,因此,一直到现在还有相当一部分德国东部居民怀念原来社会主义制度下的民主德国,认为现在的德国东部是被原来西德占有的“殖民地”,而东德人是德国的“二等公民”[23]。这种认同空间的重构相比于国家主权和经济一体化要更加漫长,如果不采取恰当的文化融合政策,地方文化身份的长期分歧将可能威胁到国家统一的最终实现。

4 讨论

国家的统一与分裂问题是关系到区域稳定发展、民族复兴,乃至世界和平的大事,然而地理学却长期忽略类似的话题,在学术界极少有地理****对国家统一进行系统分析和讨论。随着政治地理学的快速发展,以及中国正面临着大国崛起、民族复兴等历史使命,在当前语境下探讨国家统一的命题已经成为了地理****义不容辞的责任。本文从国家主权学说、地缘政治学、后殖民主义和新帝国主义的相关理论出发,试图构建解释国家统一过程的地理学理论框架,将国家统一的内在机制分解为地缘政治关系重构、经济一体化和文化认同重建3个基本过程,从而为进一步提出“国家统一地理学”提供了理论依据,起到抛砖引玉的作用。本文认为“国家统一地理学”可以初步定义为:从地理学视角出发研究国家统一过程中发生的地缘政治关系重构、经济一体化和国家文化认同重建等地理过程的学科方向。通过东西德国统一的案例,本文详细解析了国家统一的政治内涵、经济基础以及身份认同感的重要作用。① 虽然德国的统一在法律和政治层面早已实现,但在随后的经济一体化和国家问题认同的形成方面却举步维艰,充分说明了国家统一的过程不仅仅是一个政治问题,而是涉及到国家的经济社会制度、文化认同重塑等多个方面的系统性转变,以往单一地从政治学或者经济学角度来分析国家统一的方法已不再适用。② 德国的案例也展现了现代资本帝国主义对于国家统一过程的重要影响,尤其是原西德资本主义如何利用国家统一的机会侵占和挤压原东德国有经济的鲜明案例表明,资本主义扩张是左右国家统一背后的重要力量。③ 由于德国的分裂是战争造成的,在某种程度上也适用于后殖民主义的相关理论,即原战胜国——苏联和美英等同盟国,通过对控制区的意识形态和文化价值的渗透,进一步影响到国家统一后文化身份认同的形成。

德国的案例对分析其他国家的统一(分裂)问题具有很好的借鉴意义,如同样由于战争原因造成的朝鲜半岛问题。首先,朝鲜半岛的分裂在本质上是由亚太地区地缘政治格局决定的。第二次世界大战结束后,联合国制定朝鲜半岛的托管统治计划,将三八线以北地区交给苏联托管,而南部则由美国负责,从此朝鲜半岛成了美苏政治角力的前沿阵地,并诱发了后来的朝鲜战争。其次,德国案例为朝鲜半岛的统一提供了很好的参照,即当外部地缘环境发生改变时,朝鲜半岛的统一在很大程度上是现实可行的。即使朝鲜与韩国存在着较大的政治意识形态差异,半岛内部力量(尤其是内部资本家)更倾向于促进统一的实现,例如每当朝鲜半岛的局势有所缓和,岛内和平统一的呼声便会迅速崛起。再次,东西德国统一的“后遗症”为朝鲜半岛统一提供了宝贵的经验教训。要实现朝鲜半岛的真正统一需要经历相当漫长的经济一体化和国家身份认同重构过程,应避免采用激进的一体化策略,尤其应警惕强势的资本家利用先发优势兼并和挤压后发地区的经济空间,造成后发地区长期落后的局面,而应采用更为持久温和的经济、社会、文化融合战略。

当然,朝鲜半岛问题存在着一定的特殊性,不能简单照搬东西德国的统一经验。一方面,朝鲜半岛的分裂虽然同样是战争原因造成的,但其战争的根源更在于朝鲜与韩国政治意识形态差异,与分裂之初高度统一的德国形成鲜明对比;另一方面,由于朝鲜半岛的分裂状态经历更加长远的历史时期,当前南北朝鲜的社会经济状况差异远大于20世纪90年代东西德国的差异,这就决定了朝鲜半岛统一的过程将比东西德国的统一更加艰难与漫长。

5 结论

本文从地理学的多维空间视角出发,试图构建国家统一的地理学分析框架,将国家统一分解为地缘政治重构、经济一体化和文化身份认同重建3个过程,并通过东西德国统一的案例加以具体分析应用。德国案例很好地诠释了:① 东西德国统一过程中引发的中欧地区地缘政治格局的变化,以及由此带来的西方资本主义扩张和苏联社会主义的衰退的深远影响;② 东西德国统一后漫长的经济一体化进程主要体现在德国东西部经济不平衡的发展和资本主义的野蛮扩张两个方面;③ 东西德国统一虽然已经过去将近30年之久,但德国共同的文化身份认同仍然没有得到重建,造成了德国东西部之间存在着长期的社会分割和相互歧视现象。东西德国统一的案例充分印证了国家统一是一个地理过程,从地理学解释国家的统一(分裂)问题具有理论上的优越性,以往单一地从政治学或经济维度的分析显然不能全面解释国家统一的内在机理和影响机制。最后,本文还讨论了德国案例的借鉴意义,以及统一地理学分析框架对于朝鲜半岛问题的适用性。The authors have declared that no competing interests exist.

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

| [1] | . 本文首先探讨了政治地理学的性质和研究对象。认为政治地理学主要研究人类社会的政治活动和地理环境之间的关系、包括对人类社会的政治活动的政治现象进行空间分析和政治决策对于地理环境造成的影响和作用;在政治地理研究中必须掌握发展的观点。其次,论述了世界政治地理形势的大致演变及其在不同时期的特点。第三,认为在现代政治地理学及其应用与研究中国家是其基本区域单位。 . 本文首先探讨了政治地理学的性质和研究对象。认为政治地理学主要研究人类社会的政治活动和地理环境之间的关系、包括对人类社会的政治活动的政治现象进行空间分析和政治决策对于地理环境造成的影响和作用;在政治地理研究中必须掌握发展的观点。其次,论述了世界政治地理形势的大致演变及其在不同时期的特点。第三,认为在现代政治地理学及其应用与研究中国家是其基本区域单位。 |

| [2] | . . |

| [3] | |

| [4] | |

| [5] | . The article reviews two books "Spaces of Neoliberalization: Towards a Theory of Uneven Geographical Development," by D. Harvey and "A Brief History of Neoliberalism," by D. Harvey. |

| [6] | . 统一是中国历史发展的主流,秦汉时期是中国"大一统"格局真正确立的关键阶段.在此过程中,综合考察和具体分析统一战略的制定与运用,对于当时历史的走 向,实具有决定性的影响.可以泰汉统一战略的思维方法和地理因素,揭示蕴藏在统一战略背后,制约与影响统一战略实施的文化思想内涵,即:当时人们在判断认 识统一大势是否成熟时,其依据的思想方法论是"用中适时";在统一战略的运作实施方面,所奉行的基本原则是坚持原则性和贯彻灵活性的有机统一;在统一目标 的理想追求上,是着眼于"王者无外"、"天下一家"的最高境界,以超越狭隘的民族畛域、实现民族大融合为宗旨.在此基础上,深入探讨秦汉地理环境与统一战 略实施之间的内在联系,正是我们今天恰当评价当时统一战略是否具有合理性与可操作性的一个重要切入点. . 统一是中国历史发展的主流,秦汉时期是中国"大一统"格局真正确立的关键阶段.在此过程中,综合考察和具体分析统一战略的制定与运用,对于当时历史的走 向,实具有决定性的影响.可以泰汉统一战略的思维方法和地理因素,揭示蕴藏在统一战略背后,制约与影响统一战略实施的文化思想内涵,即:当时人们在判断认 识统一大势是否成熟时,其依据的思想方法论是"用中适时";在统一战略的运作实施方面,所奉行的基本原则是坚持原则性和贯彻灵活性的有机统一;在统一目标 的理想追求上,是着眼于"王者无外"、"天下一家"的最高境界,以超越狭隘的民族畛域、实现民族大融合为宗旨.在此基础上,深入探讨秦汉地理环境与统一战 略实施之间的内在联系,正是我们今天恰当评价当时统一战略是否具有合理性与可操作性的一个重要切入点. |

| [7] | |

| [8] | . 大国间的争霸与兴衰更替,无疑不受地缘政治和地缘经济法则的支配。冷战结束以来,随着中国等新兴国家经济的迅速发展,国际权力结构正发生深刻重组,世界正在进入新的地缘政治、地缘经济大时代,中国和平发展亟需地缘政治学、地缘经济学的理论支撑。本文在总结世界地缘政治和地缘经济发展态势的基础上,从思想渊源上论述了地理学在地缘政治学和地缘经济学发展中的基础性作用,剖析了当前中国地理学在地缘政治地缘经济领域研究中的不足,进而提出了地理学界如何加强地缘政治地缘经济研究的几点建议。 . 大国间的争霸与兴衰更替,无疑不受地缘政治和地缘经济法则的支配。冷战结束以来,随着中国等新兴国家经济的迅速发展,国际权力结构正发生深刻重组,世界正在进入新的地缘政治、地缘经济大时代,中国和平发展亟需地缘政治学、地缘经济学的理论支撑。本文在总结世界地缘政治和地缘经济发展态势的基础上,从思想渊源上论述了地理学在地缘政治学和地缘经济学发展中的基础性作用,剖析了当前中国地理学在地缘政治地缘经济领域研究中的不足,进而提出了地理学界如何加强地缘政治地缘经济研究的几点建议。 |

| [9] | |

| [10] | . |

| [11] | |

| [12] | . 如何界定全球化资本主义阶段的 特质,存在着"垄断资本分析范式"和"帝国主义批判范式"两条主线。前者以"垄断资本"形式的变化发展为线索,后者则以资本的空间扩张逻辑为中心。承袭" 帝国主义批判范式"的新帝国主义论,强调的是资本逻辑已经从地理学意义上的显性广度空间扩张转向了文明学、人类学意义上的隐性空间扩张,并最终打造出资本 力量操控一切、人们普遍认同的全球控制社会。新帝国主义论实际上就是全球化资本主义时代的资本逻辑批判,它体现出当代左派思想家对资本逻辑向社会各个领域 全面渗透的忧虑与反思,但过于渲染资本逻辑的无法操控,一方面不符合民族国家主权力量依然强大的事实,另一方面必然导致人类社会发展前景悲观论调的生成。 . 如何界定全球化资本主义阶段的 特质,存在着"垄断资本分析范式"和"帝国主义批判范式"两条主线。前者以"垄断资本"形式的变化发展为线索,后者则以资本的空间扩张逻辑为中心。承袭" 帝国主义批判范式"的新帝国主义论,强调的是资本逻辑已经从地理学意义上的显性广度空间扩张转向了文明学、人类学意义上的隐性空间扩张,并最终打造出资本 力量操控一切、人们普遍认同的全球控制社会。新帝国主义论实际上就是全球化资本主义时代的资本逻辑批判,它体现出当代左派思想家对资本逻辑向社会各个领域 全面渗透的忧虑与反思,但过于渲染资本逻辑的无法操控,一方面不符合民族国家主权力量依然强大的事实,另一方面必然导致人类社会发展前景悲观论调的生成。 |

| [13] | . 在对19 世纪末和20 世纪西方代表性地缘政治与地缘经济理论进行重点介绍的基础上,分析了中国周边地缘政治与地缘经济的历史和现状特点,阐述了中国周边地缘政治与地缘经济的基本格局与发展态势,即:北部地缘政治关系紧密,地缘经济发展较快;西部地缘政治关系持续发展,地缘经济合作前景广阔;西南部为地缘政治破碎带,地缘经济极具潜力;南部地缘政治与地缘经济关系总体良好,但南海问题是不稳定因素;东部地缘政治热点问题敏感复杂,地缘经济结构相对稳定。最后提出了改善提升中国周边地缘政治关系与发展地缘经济的“北联、西进、南合、东拓”地缘战略及对策建议。 . 在对19 世纪末和20 世纪西方代表性地缘政治与地缘经济理论进行重点介绍的基础上,分析了中国周边地缘政治与地缘经济的历史和现状特点,阐述了中国周边地缘政治与地缘经济的基本格局与发展态势,即:北部地缘政治关系紧密,地缘经济发展较快;西部地缘政治关系持续发展,地缘经济合作前景广阔;西南部为地缘政治破碎带,地缘经济极具潜力;南部地缘政治与地缘经济关系总体良好,但南海问题是不稳定因素;东部地缘政治热点问题敏感复杂,地缘经济结构相对稳定。最后提出了改善提升中国周边地缘政治关系与发展地缘经济的“北联、西进、南合、东拓”地缘战略及对策建议。 |

| [14] | . 后殖民主义理论思潮是继后现代主义之后当今西方学术理论界和比较文学界的又一大理论热点和研究课题。本文在概述了后殖民主义的主要观点之后,着重探讨了其代表人物爱德华·赛义德的后殖民主义理论,对其两大理论支点——东方主义和文化霸权主义批判——予以了质疑和重构,同时强调了赛义德理论的二重性:反殖民主义和新殖民主义,有助于全面地、准确地理解后殖民主义理论与思潮。 . 后殖民主义理论思潮是继后现代主义之后当今西方学术理论界和比较文学界的又一大理论热点和研究课题。本文在概述了后殖民主义的主要观点之后,着重探讨了其代表人物爱德华·赛义德的后殖民主义理论,对其两大理论支点——东方主义和文化霸权主义批判——予以了质疑和重构,同时强调了赛义德理论的二重性:反殖民主义和新殖民主义,有助于全面地、准确地理解后殖民主义理论与思潮。 |

| [15] | |

| [16] | . The experience of the (post)socialist South has been marginal to the study of transition, despite the many similarities between processes of transition and development. This paper tries to better understand this overlap by exploring some empirical and conceptual connections between processes of development and processes of transition in Cuba. In doing so it makes two sets of arguments. The first set of arguments concerns the nature of ‘transition’ itself. I use the ‘contested spaces’ of the Cuban (socialist) biotech sector, and specifically its attempts to attract foreign (capitalist) investment as a case study. As a high profile industry, biotechnology functioned in Cuba as a political space within which questions of transition and development could be reconfigured by blurring the boundaries between them. In turn, this has enabled the Cuban State to legitimise responses to transition that would otherwise have appeared contradictory. The second set of arguments try to explain how this was possible. I argue that the slippage between nationalist and socialist visions of development allowed biotechnology (as a specifically developmentalist project) to be variously understood as, for example, a post-colonial socialist, or anti-colonial nationalist project in ways that suited the needs of transition at any one time. Such recombinations in many ways account for the non-linear and reversible nature of transition in Cuba. I speculate as to whether Bruno Latour’s work on the way capitalist societies understand themselves to be ‘modern’, helps explain how, in (post)socialist countries, processees of transition can be shaped through different historical constructions of modernisation and development. |

| [17] | . |

| [18] | . |

| [19] | . |

| [20] | |

| [21] | . |

| [22] | |

| [23] | . 文章论述了东德地区的"转轨"过程,并以亲自对当前东部地区有关官员和人士的访问,综述了该地区的现状及存在的问题. . 文章论述了东德地区的"转轨"过程,并以亲自对当前东部地区有关官员和人士的访问,综述了该地区的现状及存在的问题. |