, 林琳

, 林琳 , 钟志平

, 钟志平Comprehensive evaluation and spatial differentiation of community resilience in Guangzhou based on response of the city to public health hazards

YANGYing , LINLin

, LINLin , ZHONGZhiping

, ZHONGZhiping通讯作者:

收稿日期:2018-01-2

修回日期:2018-12-18

网络出版日期:2019-02-25

版权声明:2019《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (4146KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

健康既是人类基本的生存权利,也是重要的人力资本,是经济长期增长的重要推动因素之一,公共健康即公众的健康,“公共性”是社会建设的本质内涵与根本动力[1],因此公共健康是人类社会系统建设的最基本目标。随着20世纪90年代以来全球气候变暖,极端气象灾害频发,中国2015年因气象灾害受灾人口近1.9亿人次,死亡(含失踪)1352人,直接经济损失2503亿元,同时快速的城市化与经济的全球化,也改变了人居环境和人们的生活方式与精神状态,衍生一系列公共健康危害事件[2]。公共健康危害事件指对社会公众健康造成或可能造成损害的事件,包括突发公共卫生事件(传染病疫情、恐怖袭击等)和自然灾害(气象灾害、地质灾害等)等突发事件;环境污染(空气污染、水污染等)和社会资源供需矛盾隐患(人口膨胀、噪音污染等)等慢性事件。其中较为典型的突发公共卫生事件是2003年暴发的SARS疫情,截至2003年7月31日,中国内地共感染5327人,死亡349人,给公众带来强烈心理恐慌①(①数据来源:WHO官网,网址https://www.who.int/csr/sars/country/table2004_04_21/en/.)。慢性事件造成的潜在影响更加巨大深远,其中恶性肿瘤死亡率由2000年146.61人/10万人增加至2015年164.35人/10万人,是公共健康的“头号杀手”[3]。同时肥胖、心血管疾病和呼吸系统疾病等也日趋严重,公共健康面临严峻挑战,“十三五规划”(2016-2020年)更是首次将“健康中国”上升至国家战略高度,如何应对公共健康危害,实现健康“公共性”将是未来中国社会发展面临的核心问题之一。社区是城市的基本单元和治理公共健康危害的直接主体,具有社会—生态系统(social-ecological systems, SES)的复杂性,加之公共健康危害的讶异(surprises)和不确定性(uncertainty),使得社区应对公共健康危害挑战重重。恢复力(resilicence)理论是推动社会生态系统可持续发展的一种新理念和新范式[4]。恢复力最早来源于拉丁语“resilio”,根植于物理学和数学,后被应用于其他学科领域。其理论研究自20世纪60年代以来经历了“工程恢复力”“生态恢复力”和“社会—生态系统恢复力”3个范式,20世纪90年代末逐渐转向“社会恢复力”尤其是“社区恢复力”这个新焦点。

社区恢复力指社区应对由社会、政治和环境等变化带来的扰动的能力[5]。西方****对于社区恢复力的研究成果丰硕,探索了社区恢复力影响因素,寻求培育和增强社区恢复力的实践路径[6],将影响因素划分为社会[7]、制度(管理)[8]、经济[9]、基础设施、生态环境[10]和社区能力等[11]。由于社区恢复力概念和理论的抽象化,为了精准测量,****尝试利用主、客观等多种方法进行测度[12,13],构建如4R(Robustness, Redundancy, Resourcefulness, Rapidity)恢复力框架[14]、DORP模型(Disaster Resilience of Place Model)[10]和BRIC(Baseline Resilience Indicators for Communities)等测量模型[15],进行实证研究。国内恢复力(韧性、弹性)研究始于21世纪,主要从生态学[16]、灾害学[17]、地理学[6]、管理学[18]等学科领域,综合梳理其研究进展,并对理论与测量模型应用进行探讨[19]。其中社区恢复力研究近年开始起步,主要侧重概念界定、模型构建和方法测度等,开展了秦岭山区和千岛湖旅游地等实证研究[20,21]。

总体来看国内外社区恢复力研究理论层面探讨扎实,但实证研究仍不充分,尤其微观尺度研究不足,应对公共健康危害的研究目前仍处于理论探索阶段[22,23]。公共健康危害社区恢复力指社区应对公共健康危害扰动的能力。扰动包括突发事件和慢性事件,应对过程包括公共健康危害发生前的准备与防御、发生时的反应与抵抗和发生后的恢复与学习。旨在将个人、集体和社区相互联系,形成一个居民身心健康、社区联系紧密、系统稳定强健的有机整体。中国政治体制、经济和城市发展模式等均具有明显的中国特色,西方研究范式无法完全照搬,亟需构建符合中国国情的社区恢复力研究范式,因此,本研究基于恢复力理论构建应对公共健康危害的社区恢复力理论框架和评价模型,以社区作为研究单元对广州市社区恢复力进行综合测度,探讨其空间分异特征。这不仅是将社区恢复力向公共健康领域拓展的一次大胆尝试,也是对社区恢复力微观实证研究的有益补充,有利于丰富社会恢复力研究内容,提升社区公共健康恢复能力,保持社区活力,促进健康公平,并为制定差异化、精准化政策提供决策参考,为社区综合治理和健康城市建设提供理论借鉴与支持。

2 研究区概况

广州是全国典型的突发卫生事件高发地区,传染病(甲乙类法定报告传染病)发病数全省最高,而广东省传染病发病率全国增速最快,从2002年111.59人/10万人增加到2016年320.16人/10万人,排序从全国32个省级地区的第30位跃升至第4位,2012-2016年传染病发病率均位列全国前五。广州是2003年“非典”疫情的全球第一个疫区[24],近年登革热、甲型H1N1流感等恶性传染病频发。广州受海洋性季风气候和热带气旋的影响,热量和降水量时空分配不均,气象灾害连年不断。如2015年超强台风“彩虹”重创广东,造成18人死亡,4人失踪,直接经济损失270.7亿元[2];广州番禺、佛山顺德等地出现龙卷风,共造成7人死亡,给公共健康带来严重威胁[2]。

广州也是慢性公共健康危害不断累积的城市之一。2015年,广州市环境空气质量综合排名位列全省后三位,大气污染区域差异明显,天河、黄埔、番禺和南沙区空气质量较差,花都、白云、荔湾和海珠区空气质量较好[25],PM2.5和PM10等大气污染物极易引起呼吸系统疾病,肺癌、心脏病甚至对大脑神经、肝脏和肾脏等造成损害。城市存在多个环境污染高风险区,如中心城区加油站、黄埔广石化、白云空港储油罐区、南沙小虎岛化工园区和城中厂、涉危化品仓储等,时刻威胁公共健康。另外,居住拥挤、卫生资源分配不均、生活工作压力大等资源供需矛盾日益凸显,长期影响公众身心健康。

广州突发与慢性公共健康危害现象均较为典型,开展应对公共健康危害的社区恢复力研究具有较高的代表性,可为其他城市相关研究提供理论与实践借鉴。本研究范围包括广州市域内的越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、花都、番禺、南沙9个区,共2056个社区,其中城市社区(“居委会”)1417个,乡村社区(“村委会”)639个。

3 理论框架与评价模型

3.1 理论框架

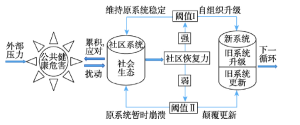

恢复力既是结果也是过程,解释社会—生态系统的交互性、变化的复杂性及其恢复力[26]。社会—生态系统不是向某一平衡稳态演化,而是按阶段式循环演替,强调变化中的可持续性,形成以适应性循环理论为基础的“社会—生态恢复力”研究范式。社区恢复力是社会生态系统吸收、应对扰动的能力,扰动可能来自于系统内(累积效应)也可能来自系统外(外部压力),其作用存在一定范围,当系统的功能和基本结构跨越阈值时,系统重新自组织并滑向另一个稳态[27],强调系统在原稳定域内能承受的扰动量和自组织与学习适应能力。公共健康危害事件作为扰动因子,影响整个社会生态系统(图1),扰动发生时,系统整合各方资源应对扰动,以期尽快恢复原状,或重新形成一种“新状态”,这种“新状态”比扰动前状态可能更好、更差或完全不同。社区恢复力强时,有利于吸收公共健康危害,修复、改善社区环境,当强度低于阈值Ⅰ时,维持原有系统稳定,缓解甚至消除危害影响,形成良性循环;当强度超出阈值Ⅰ时,系统重新自组织升级,构建更宜居、健康、结构稳定的更高级系统,并缓解或消除原扰动影响,同时可能累积或再次受到外部压力形成新公共健康危害,扰动新社区系统,进入下一循环。社区恢复力弱时,原系统稳定性难以维持,当强度高于阈值Ⅱ时,系统陷入暂时性崩溃,加剧危害影响,进一步损害公共健康,形成恶性循环;当强度低于阈值Ⅱ时,彻底发生颠覆性改变,更新原系统以保持稳定,新系统或缓解或加剧原扰动影响,同时可能累积或再次受到外部压力形成新扰动,进入下一循环,更新系统不确定性显著,发展方向较难控制。公共健康危害事件既不能完全避免也并非都是负面的,应对扰动的整个过程有助于系统能力的重新组织,提升与学习,同时也是新事物产生的契机,所以,公共健康危害社区恢复力不是强调消除干扰而是侧重提高应对能力使系统保持现状或引导其向更高层级演替。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1社区公共健康恢复力理论框架

-->Fig.1The theoretical framework of community public health resilience

-->

3.2 评价模型

3.2.1 模型构建 借鉴BRIC测量模型[15],结合健康恢复力关注的5大领域[23](卫生系统恢复力、社会联系紧密性、社会组织恢复力、心理健康构建度和弱势群体满足度)和保持社区健康可持续的5种资本(人力资本、社会资本、建成资本,自然资本和经济资本),构建公共健康危害社区恢复力测量模型,该模型由自然环境恢复力、建成环境恢复力、社会资本恢复力、经济资本恢复力和政府制度恢复力5个子系统组成,各子系统之间相互促进、相互制约,综合表征应对公共健康危害的社区恢复力并捕捉各社区恢复力差异(表1)。Tab. 1

表1

表1公共健康危害社区恢复力评价指标

Tab. 1The indicator of community resilience of public health hazard

| 子系统及权重 | 指标层 | 要素层 | 要素权重 | 指标性质 | 要素含义 | 指标选取依据 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 自然环境恢复力0.237 | 地形 | N1地形起伏度(m) | 0.219 | - | 社区最高点海拔与最低点海拔高度的差值 | [10, 34] |

| 绿色生态环境 | N2归一化植被指数(NDVI) | 0.353 | + | 植被覆盖率 | [28-29] | |

| 空气质量 | N3空气质量指数(AQI) | 0.428 | - | 衡量空气污染状况 | [28, 35] | |

| 建成环境恢复力0.141 | 住房条件 | B1住房结构指数 | 0.025 | + | 通过房屋承重结构衡量房屋质量水平 | [15] |

| B2住房建成年代(%) | 0.005 | - | 1979年以前住房占总住房数的比例 | |||

| B3住房基础设施指数 | 0.001 | + | 衡量社区总体住房基础设施完善水平 | |||

| 居住密度 | B4人口密度(人/km2) | 0.001 | - | 每平方千米人口数量 | [11, 36] | |

| 子系统及权重 | 指标层 | 要素层 | 要素权重 | 指标性质 | 要素含义 | 指标选取依据 |

| 建成环境恢复力0.141 | 土地利用 | B5土地利用混合度[37] | 0.174 | + | 不同土地利用类型的混合程度 | [37] |

| B6建成区覆盖率(%) | 0.041 | + | 建设用地占社区总面积的比例 | |||

| 交通通达性 | B7公交站密度(个/km2) | 0.123 | + | 每平方千米建成区拥有公交站点的数量 | [15] | |

| B8交叉路口密度(个/km2) | 0.039 | + | 每平方千米建成区拥有交叉路口的数量 | |||

| 应急安置 | B9临时住所保有量(个/km2) | 0.192 | + | 每平方千米建成区拥有宾馆和酒店的数量 | [15] | |

| 休闲空间 | B10休闲娱乐密度(个/km2) | 0.167 | + | 每平方千米建成区拥有娱乐休闲设施的数量 | [38-39] | |

| 物资供应 | B11购物点密度(个/km2) | 0.195 | + | 每平方千米建成区拥有购物点的数量 | [15] | |

| 医疗资源 | B12医疗设施可达性 | 0.037 | + | 获得医疗资源的便捷程度 | [23] | |

| 社会资本恢复力0.166 | 社会归属感 | S1房权指数[40] | 0.129 | + | 社区总体私有化房权水平 | [22, 40] |

| 社会参与度 | S2社会组织就业人口比例(%) | 0.467 | + | 社会团体、居(村)委会就业人口占总就业人口的比例 | [22, 42] | |

| 社会文化阶层 | S3大学及以上人口比例(%) | 0.168 | + | 拥有大学及以上学历人口占总人口的比例 | [9, 15] | |

| S4文盲比例(%) | 0.070 | - | 没上过学的人口占总人口的比例 | |||

| 社会压力 | S5社会总抚养比(%) | 0.077 | - | 非劳动人口占劳动人口的比例 | [15, 23] | |

| S6老龄化率(%) | 0.089 | - | 60岁以上人口占总人口的比例 | |||

| 经济资本恢复力0.309 | 经济多元化 | E1第三产业从业人口比例(%) | 0.061 | + | 第三产业就业人口占就业总人口的比例 | [9] |

| 经济基础 | E2第二产业企业总资产(万元) | 0.404 | + | 辖区内工业与建筑业企业年末总资产 | [9] | |

| E3第三产业企业总资产(万元) | 0.377 | + | 辖区内批发零售业、住宿餐饮业及服务业企业年末总资产 | |||

| 收入稳定性 | E4公职人员比例(%) | 0.158 | + | 国家机关和事业单位就业人口占总就业人口的比例 | [15] | |

| 政府制度恢复力0.147 | 制度完善性 | G1非农人口比例(%) | 0.048 | + | 非农业人口占总人口的比例 | [43-44] |

| G2集体户人口比例(%) | 0.037 | - | 集体户人口占总人口的比例 | |||

| 政策知晓度 | G3单位负责人比例(%) | 0.141 | + | 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人占总人口的比例 | [45-46] | |

| 组织体系协调性 | G4政府机构密度(个/km2) | 0.273 | + | 每平方千米建成区拥有政府机构的数量 | [42, 46] | |

| 应急处置时效性 | G5与街道办事处距离(m) | 0.027 | - | 社区到所属街道办事处的距离 | [23, 43] | |

| 卫生制度公平性 | G6社区卫生站密度(个/km2) | 0.057 | + | 每千人拥有社区卫生站的数量 | [23] | |

| G7卫生人员保有量(个/千人) | 0.417 | + | 每千人拥有卫生人员数 |

新窗口打开

3.2.2 指标选取 基于已有研究成果,结合广州公共健康危害扰动情况,分别在5个子系统中选取与抵御公共健康危害和促进居民公共健康相关的指标,针对各指标选择表征要素构建评价体系,其中部分指标较难通过直接要素进行精准量化,故选取间接关联性要素进行衡量。运用相关分析考察各要素之间相关性,综合分析剔除高相关变量(例如Pearson's R > 0.70),最终得到23个指标,32个表征要素(表1),对指标要素进行信度检验,32个变量的Cronbach's α值为0.80,信度较高,说明该模型可以较客观地衡量社区恢复力的强弱[15]。

自然环境恢复力是公共健康危害社区恢复力的根本。城市自然环境能够提供大量的生态系统服务,产生公共健康协同效益,有益于人类健康福祉[28]。其中地形起伏度一方面导致水土流失和土壤侵蚀,易引发自然灾害,而且也给灾后重建带来难度,另一方面影响居民步行环境,间接影响公共健康,选为地形表征要素;绿色生态环境可有效缓解公共健康危害,植被可保留雨水或缓解降水到达地面的速度,有效降低洪涝等气象灾害风险,对于慢性危害,绿色植被一方面有利于吸收或去除CO2和颗粒物等物质,缓解环境污染,并可缓解城市热岛效应,降低广州高温对公共健康的伤害,同时植被对于降低噪音污染也有显著影响;另一方面,绿色生态环境有助于居民积极运动、缓解压力和心理健康的恢复[29],归一化植被指数(NDVI)可有效反映植被覆盖率,表征城市绿色生态环境;空气质量时刻影响居民健康,尤其是呼吸系统和循环系统,空气污染可累积或加剧公共健康危害,选取空气质量指数(AQI)作为表征要素,衡量城市空气污染危害暴露情况。

建成环境恢复力是公共健康危害社区恢复力的基础。建成环境对公共健康的影响是21世纪以来新兴的研究热点[30],面对公共健康危害时,它主要通过设施及资源的可达性影响居民活动,积累慢性公共健康危害,影响公众身心健康[31],如导致肥胖、心血管疾病和抑郁症等。人们每天长时间在住房内,住房条件直接影响居民健康,选取住房结构指数、住房建成年代和住房基础设施指数综合表征居住条件完善程度;居住密度、土地利用和交通通达性综合影响居民日常出行,选取人口密度表征居住密度,土地利用混合度和建成区覆盖率表征土地利用,公交站密度和交叉路口密度表征交通通达性,同时交通通达性对于灾后疏散与物资进入具有重要作用;应急安置空间用于传染病患者或疑似患者的隔离及自然灾害发生后人员的安置等,选择临时住所保有量进行表征;休闲空间有助于改善日常和危害发生后居民心理健康,选取休闲娱乐设施密度进行表征;物资供应为健康危害事件发生后提供物质保障,选取购物点密度进行表征;医疗资源可达性对应急救援及居民就医具有举足轻重的作用,选取医疗设施可达性进行表征。

社会资本恢复力是公共健康危害社区恢复力的核心。社会资本通过影响资源可及性影响健康公平,中国是一个传统的关系型社会,尤其是公共健康危害发生的关键时期,社会资本往往是抵御危险的核心力量。社会归属感强的人具有较好的社会支持和丰富的社会网络,社会支持有助于维持身体健康,缓解压力和应对疾病,社会网络更是社区抵御健康危害和重建基础设施的核心,在中国拥有住房对于居民的社区认同感与归属感非常重要,因此选取房权指数表征社会归属感;居民社会参与度越高社区凝聚力越强,健康水平越高[22],广州是志愿服务发源地之一,截止2018年11月20日,广州市注册志愿者已超过239万人②(②数据来源于中国社会组织公共服务平台,网址:http://www.chinanpo.gov.cn/3501/115751/index.html.),2016年底登记注册社会组织7025个③(③数据来源于《2017年社会组织工作报告》,网址:http://www.gzfso.org.cn/html/news/events/033013C2017.html.),社区社会组织蓬勃发展,但社会组织服务和覆盖人群面窄,基本处于“小众参与”的初级发展阶段,社会参与多集中于社会组织人员,因此选择社会组织就业人口比例表征社会参与度;社会文化阶层是社会氛围和社会网络的形成基础,选取大学及以上人口和文盲人口比例进行表征;社会压力与社区公共健康呈负相关,尤其是儿童、青少年和老年人等弱势群体,他们获取资源的能力较低,面对公共健康危害时其劣势进一步被放大,严重影响社会资本恢复力,选取社会抚养比和老龄化率进行表征。

经济资本恢复力是公共健康危害社区恢复力的关键。经济因素与健康密切相关[32],经济多元化在公共健康危害发生时可避免因经济单一性而遭受毁灭性打击,在恢复过程中也可提供多种经济资源与服务支持,选取第三产业从业人口比例进行表征;经济基础不仅为防御健康危害和社区恢复建设提供资金保障,而且有利于解决危害尤其是突发事件发生后居民就业问题,经济基础不足的社区需要依赖其他资源保持公共健康,加剧了社会剥夺,而社区剥夺是影响公共健康最重要的环境风险因素之一[22],严重影响社区恢复力,广州第一产业较少,因此选取第二、三产业企业总资产对其经济基础进行表征;社区居民收入稳定性决定社区抵御健康危害的韧性并为居民自身健康恢复提供经济保障,国家机关和事业单位人员收入较其他行业人员更为稳定,尤其在应对公共健康危害的特殊时期,因此选择公职人员比例对收入稳定性进行表征。

政府制度恢复力决定公共健康危害社区恢复力发展方向。中国特有的政治体制及政府主导的城市发展模式[33],使得政府组织对社区发展起到领导与支配作用,政策制度更是决定了社区应对公共健康危害的走势。制度完善性决定了评估、防御与恢复等系统完备度,直接影响应对健康危害的能力,户籍制度是国家行政管理的最主要载体,与居民各项社会福利和公共服务密切相关,目前广州市户籍制度改革取得一定成效,但由于外来人口众多,各方利益制衡,户籍歧视所产生的社会问题仍普遍存在,成为最基本的民生问题之一,是制度完善性的基本体现,选取非农人口和集体户人口比例表征户籍制度完善性,间接反映制度完善性;政策知晓度体现居民资源、福利与信息获取的及时性,公共健康危害发生时,应急政策的传达与获取往往具有滞后性,国家机关、党群组织、企事业单位负责人通过工作经验、知识储备和社会网络成为社区获取相关政策的重要媒介之一,可间接反映社区政策制度知晓程度,因此选择单位负责人比例表征政策知晓度;组织协调性决定资源整合的及时性和制度实施的有效性,同时影响社会凝聚力的恢复,政府机构分布格局能较好地体现各政府组织部门空间相互作用关系,选取政府机构密度间接表征组织体系协调性;灾害发生时分秒必争,应急处置时效性决定了危害的影响范围及损失情况,资源获取和政策实施往往与社区到所属街道办事处距离存在正相关关系;卫生制度的公平性是居民健康水平整体提升的关键,直接影响卫生体系的完善性,而卫生体系的抵御能力往往决定了危害影响路径及社区发展走向,选取社区卫生站密度和卫生人员保有量进行表征。

3.3 数据来源与研究方法

3.3.1 数据来源 ① 自然环境恢复力(表1):地形起伏度由DEM数据计算得到;NDVI数据来源于2015年美国航天局MODIS13Q1的NDVI旬数据,该数据已经过大气校正、辐射校正、几何校正等预处理,空间分辨率为250 m,时间分辨率为16 d,运用ArcGIS空间分析计算得到各社区数据;AQI指数通过中国环境监测总站获取广州及周边地级市共62个国家监控点2015年24小时全年AQI数据,剔除缺失数据,通过空间插值测定各社区年平均AQI值。② 建成环境恢复力:住房条件和居住密度数据来源于2010年广州市第六次人口普查数据(简称“六普”),通过相关指数计算获得;土地利用通过对广州市2012年遥感影像解译,计算土地利用混合度和建设用地比例;交通通达性、应急安全、休闲空间和物资供应数据来源于路网与设施POI数据(2014年)、遥感数据和人口数据,运用ArcGIS等软件进行缓冲区分析和近邻分析计算社区500米缓冲区范围内建成区设施分布密度;医疗资源可达性利用广州141个一级及以上综合医院POI数据、医院床位数(各医院网站获取)和社区人口数据,采用两步搜索法计算医疗可达性;③ 社会资本恢复力和经济资本恢复力:利用“六普”和2013年广州市第三次经济普查(简称“三经普”)数据,计算相关指数及指标。④ 政府制度恢复力:利用“六普”和“三经普”数据计算非农人口、集体户、单位负责人比例和卫生人员保有量;利用POI数据通过缓冲区分析和近邻分析计算社区500 m缓冲区范围内建成区政府机构密度和社区卫生站密度,通过近邻分析和数据透视表计算社区质心到所属街道办事处直线距离。具体指标选取依据及要素含义如表1所示。3.3.2 灰色关联TOPSIS法 TOPSIS(technique for order preference by similarity to ideal solution)法又称理想解法,是一种客观全面地反映有限方案多目标决策分析中的一种常用方法,灰色关联TOPSIS法是灰色关联理论与TOPSIS相结合的方法[47],可以更客观、更准确地体现出备选方案与理想方案之间的接近程度,即通过衡量社区各指标值与理想值之间的差距,测度社区恢复力,步骤如下:

(1)指标权重。采用极值标准化方法对原始数据进行无量纲化处理,得到标准化值Yij,然后运用熵值法求取子系统恢复力和表征要素的权重Wj,i为第i个社区,j为第j项指标,下同(表1)。

(2)构建加权规范化矩阵V:

(3)确定最优解V +和最差解V -:

式中:

(4)计算各评价对象与最优解、最差解的欧氏距离:

式中:D+为评价向量与最优目标的接近程度,值越小,说明指标评价值距离最优解越近,恢复力越好;D-为评价向量与最差目标的接近程度,值越小,说明指标评价值距离最差解越近,恢复力越差;m为社区数。

(5)计算灰色关联度。

① 以加权标准化矩阵为基础,计算第i个社区与最优解关于第j个指标的灰色关联系数

式中:

第i个社区与最优解之间的关联度:

② 计算第i个社区与最差解关于第j个指标的灰色关联系数

则各社区与最差解的灰色关联系数矩阵为:

第i个社区与最差解之间的关联度:

(6)计算相对贴近度。

① 分别对欧氏距离和灰色关联度进行无量纲化处理:

式中:Φi代表

② 综合无量纲化后的欧氏距离和灰色关联度:

式中:e1和e2表示决策主体对各指标的正负理想解和空间位置的偏好程度,e1+e2=1,一般e1=e2=0.5;

③ 计算各评价单元与最优解的相对贴近度:

式中:Ci为社区恢复力指数,值在0~1之间,值越大表示样本越贴近最优解,应对公共健康危害的社区恢复力越强,反之越弱。

4 评价结果

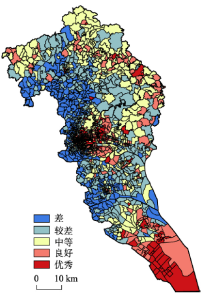

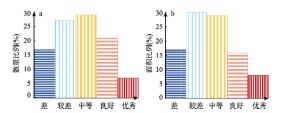

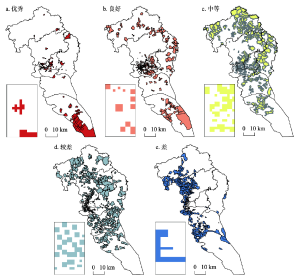

根据社区恢复力指数,从高到低将应对公共健康危害的社区恢复力划分为5个等级,依次为优秀(0.438~0.624)、良好(0.406~0.437)、中等(0.380~0.405)、较差(0.354~0.379)和差(0.299~0.353)。4.1 全市域恢复力中等水平社区居多,不同等级社区呈“橄榄型”结构

全市社区恢复力指数平均值为0.387,应对公共健康危害社区恢复力处于中等级。越秀和天河的社区恢复力整体最好,处于良好级,南沙、黄埔、海珠和花都次之,处于中等级,白云、番禺和荔湾最低,处于较差级。社区恢复力前5名社区分别为天河猎德街道的远洋明珠社区(图2),越秀东湖街道的小东园社区、大东街道的东川社区、人民街道的仁济东社区、天河天河南街道的体育西社区,恢复力指数分别为0.624、0.552、0.548、0.545和0.502;后五名社区分别为番禺洛浦街道的南浦西一村、荔湾桥中街道的坦尾社区,南沙榄核镇的七三农场,番禺沙湾镇三善村社区和荔湾区桥中街的河沙社区,恢复力指数分别为0.299、0.303、0.305、0.309和0.311,社区恢复力指数最高值是最低值的两倍多,社区差异显著,其中优秀级社区141个,良好级426个,中等级596个,较差级553个,差级340个,分别占社区总数的7%、21%、29%、27%和16%(图3a),面积分别占社区总面积的8%、16%、29%、30%和17%(图3b),良好、中等和较差级社区数量和面积比例均明显高于优秀级和差级社区,说明公共健康危害社区恢复力并未出现明显的“极差化”,呈现“两头小,中间大”的“橄榄型”分布,这种结构较稳定使得城市在遭受公共健康危害事件时整体社区抵御力较强,但“固化性”也较明显,即多数社区处于“中庸状态”,突破现有系统稳态,向更高层次升级存在结构性限制。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2广州社区恢复力分布格局

-->Fig. 2The spatial distribution pattern of community resilience in Guangzhou

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3广州不同等级社区数量与面积占总数量和总面积的比例

-->Fig. 3The percentage of numbers and areas of communities with different ranks in Guangzhou

-->

4.2 城市社区恢复力中等,乡村社区恢复力较差,存在城乡二元结构

广州城市社区恢复力指数平均值为0.391,社区恢复力处于中等级,乡村社区恢复力指数平均值为0.376,处于较差级,弱于城市社区。优秀、良好、中等、较差和差级社区中城市社区分别为116个、358个、413个、341个和189个,数量分别占城市社区总数量的8%、25%、29%、24%和14%(图4a),面积分别占城市社区总面积的15%、26%、24%、22%和13%(图4b);乡村社区分别为25个、68个、183个、212个和151个,数量分别占乡村社区总数量的4%、10%、29%、33%和24%,面积分别占乡村社区总面积的4%、11%、32%、34%和19%。城市社区总数量中33%社区恢复力处于中等级别以上,恢复力较强,相应的乡村社区只有14%,城市是乡村的2.4倍,38%社区恢复力处于中等级别以下,恢复力较弱,相应的乡村社区为57%,乡村是城市的1.5倍。城市社区总面积中41%社区恢复力较强,相应的乡村社区只有15%,城市是乡村的2.7倍,35%社区恢复力较弱,相应的乡村社区为53%,乡村是社区的1.5倍。可见,城市社区恢复力整体强于乡村社区,存在城乡二元结构。这是因为城市社区的社会系统相对较完善且结构稳定,对公共健康危害扰动的敏感性降低,抵御健康危害的系统自组织能力较强,因此,社区恢复力较强。相反,乡村社区内部结构较不稳定,社会系统相对不完善,加之较城市社区资源累积能力弱,使得其对公共健康危害的扰动更为敏感,普遍弱于城市社区。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4广州不同等级城市/乡村社区数量与面积分别占城市/乡村社区总数量与面积的比例

-->Fig. 4The percentage of amounts and areas of urban/rural communities with different ranks in Guangzhou

-->

5 公共健康危害社区恢复力空间分异特征

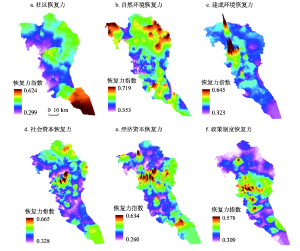

在公共健康危害社区恢复力总体评价基础上,进一步对其空间分布格局进行分析,探究空间分异特征及分布规律,探寻社区公共健康危险区,以期为“精准化”政策措施的提出奠定基础。5.1 社区恢复力“梯度化”空间分异,各子系统空间格局差异显著

公共健康危害社区恢复力呈“中—东北—南连片凸起,西部凹陷”空间分布格局(图5a),城市中心集聚远洋明珠、金城和二沙岛等优秀级社区,向外环绕良好和中等级社区形成恢复力中部凸起区,东北部和南部优秀、良好和中等级社区混合分布形成恢复力凸起带,西部差级社区集聚形成恢复力深陷带,较差级社区分布于凸起与深陷带之间形成过渡带,整体形成由中部向四周,东北部向西部和南部向北部梯度递减趋势。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图5广州社区恢复力及各子系统恢复力分布格局

-->Fig. 5The spatial distribution patterns of community resilience and its subsystems in Guangzhou

-->

各子系统恢复力空间格局各异:① 自然环境恢复力指数平均值为0.463,整体恢复力强,最高值与最低值相差0.366(图5b),区域差异较显著,呈“中部凹陷,南北凸起”分布格局,中部集聚以鹤洞、富力和革新等社区为中心的弱恢复力社区形成自然环境改善区,北部与南部遍布生态保护红线区,自然恢复力较强,形成以石湖村、田心村和沙亭村等社区为中心的北部屏障区和以留东村和新海村为中心的南部生态调节区,为居民提供良好生态环境场域,有利于抵御公共健康危害,并为中心城区提供生态保护。② 建成环境恢复力指数平均值为0.449,整体恢复力较强,最高值与最低值相差0.322(图5c),区域差异较明显,呈“双中心”圈层递减分布格局,主中心位于老城区与天河区西南部,以福行、海傍和海珠石等社区为核心,两个次中心位于花都和番禺的老城区,分别以新华街道的富华、京华、丽雅居等社区和市桥街道的侨联、怡乐、先锋等社区为核心,“双中心”向外恢复力随距离衰减,形成明显的圈层结构。③ 社会资本恢复力指数平均值为0.394,整体恢复力一般,最高值与最低值相差0.337(图5d),区域差异明显,呈“中心—边缘组团凸起,外围连片凹陷”分布格局,优秀级社区仅9个,占全市社区总数的0.4%,以东兴南、雅荷塘和东兴中等社区为代表散布于越秀、荔湾和白云,良好级社区中部形成东山、中大、大学城和五山高教区等组团,边缘形成花山—花东—梯面、赤坭东、九龙东和珠江等组团,中等级社区围绕良好级和优秀级社区分布,外围区遍布较差和差级社区,形成凹陷区。④ 经济资本恢复力指数平均值为0.298,整体恢复力弱,最高值与最低值相差0.374,区域差异显著(图5e),呈“多组团交错凸起,南北连片深陷”分布格局,在天河中部、西南部,越秀中部、西南部,海珠西北部、中部,荔湾东北部,黄埔西部,白云南部,番禺北部和南沙西部形成多个高经济恢复力组团,外围区低经济恢复力社区连片集聚,绝大多数村社区经济恢复力较弱,城乡差异凸显。⑤ 政府制度恢复力指数平均值为0.342,整体恢复力较弱,最高值与最低值相差0.269(图5f),区域差异不明显,公平性较好,呈“中部延伸凸起,南北连片凹陷”分布格局,优秀级社区仅5个散布于越秀、天河和南沙,良好级社区散布于各区与中等社区混合分布,以二沙岛、远洋明珠、金园等社区为中心锯齿状向四周延伸,形成市政府、东山、华南碧桂园、市桥、新华和黄阁等组团,较差和差级社区连片分布,占社区总数的84%,说明应对公共健康危害政府制度恢复力普遍不高,“学习”能动性不强,公共健康危害发生时易导致组织应急管理“失调”,直接影响社区系统的稳定与升级。

综上,各子系统发展阶段与区域优势各异,导致应对公共健康危害社区恢复力系统内部结构错综复杂,优劣势因子差异化显著。

5.2 各等级社区“集群化”空间集聚,形成“双中心”“核心—边缘”“大分散—小集中”“边缘延伸”分布格局

社区恢复力各等级社区空间集聚性明显。① 优秀级社区空间上形成“双中心”分布格局(图6a):主中心位于越秀中部、天河西部和海珠北部;越秀形成东山、小北、市政府和烈士陵园等组团;天河形成由远洋明珠、体育西和紫金等社区组成的“珠江新城—体育西”恢复力中心轴,该区域是广州经济核心,不仅应对公共健康危害经济实力雄厚,如包含广州新CBD,3个国家级中央商务区之一的珠江新城,而且拥有宜居的人文环境和强有力政策支持,公共健康危害抵御能力全市最强,沿中心轴向北延伸集聚形成五山高教组团,沿二沙岛向海珠区延伸,形成滨江东和磨碟沙等组团。次中心主要位于南沙南部,形成福生、同安泰和平安等社区为中心的“珠江—万顷沙”组团。② 良好级社区形成“核心—边缘”分布格局(图6b):中部围绕优秀级社区集聚于越秀大部,天河中部、西部和海珠中部,以四航局、海庭和冯马三村等社区为代表,边缘区集中于城市北部和南部,分别形成赤坭西、花山中、花东南、九龙、萝岗东、横沥西、黄阁西、万顷东和南沙中等组团。③ 中等和较差级社区总体均呈“大分散—小集中”分布格局:中等级社区属于“局部连片”型(图6c),中部环绕优秀和良好级社区在越秀外围、荔湾东北、海珠外围、天河东南部集群分布,外围和边缘区在白云东部,黄埔中、西部,番禺中部,花都西部、东部和南沙中部连片分布。④ 较差级属于“环中心均质”型(图6d),围绕城市中心近似均等散布于各区,但主要集中于花都中部、南部,白云中部、西南部,荔湾东北部,黄埔南部,番禺大部和南沙北部。⑤ 差级社区呈“边缘延伸”分布格局(图6e):在城市西部边缘区连片集聚,并沿白云与花都交界,荔湾、海珠、番禺交界和番禺与南沙交界自西向东扩散延伸。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图6广州不同等级社区恢复力空间分布格局

-->Fig. 6The spatial distribution patterns of community resilience with different ranks in Guangzhou

-->

各等级社区均呈现集群分布格局,说明广州社区恢复力具有较强的带动性与传递性,而同级社区集聚,将形成空间规模优势/劣势,产生“马太效应”,差距或呈几何级数增大,极易导致社区恢复力“两极化”,成为公共健康危害治理面临的一大难题。

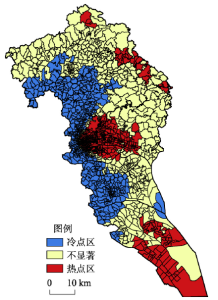

5.3 中部公共健康安全,西部危险,社区恢复力存在局部“空间剥夺”

公共健康危害具有突发性与蔓延性,因此,社区恢复力受周围社区影响显著,需进一步考察各社区恢复力之间关系,探测公共健康安全区与危险区。运用局部热点分析,得出公共健康危害社区恢复力热点区与冷点区(图7),热点区指该社区与周围社区恢复力均较强,受到公共健康危害扰动时,可以与周围社区传递信息,共享资源,缓解危害,公共健康风险较低,属于相对安全区。冷点区指社区与周围社区恢复力均较弱,健康危害扰动时,往往自顾不暇,且极易形成“多米诺效应”,互相影响、拖累,公共健康风险较高,属于相对危险区,应是城市与社区治理的重中之重。社区恢复力热点区共有793个社区,占社区总数的39%,与优秀级社区分布格局相似,呈“双中心”结构,主中心以体育东、南雅苑、天河东和东海等社区为中心向外蔓延至越秀大部,天河中、南部,海珠中、北部,白云西南部和黄埔区西南部,形成中部安全区,该区域为城市中心,除生态环境外,其余4个子系统恢复力普遍较强,基础设施完善,人文环境优越,居民健康风险意识较强,具有较强的社区恢复力,形成规模优势。副中心以礼隆、大岭管理区和塘坑管理区等社区为中心延伸至万顷沙镇西南部、珠江街道和南沙街道的大部,黄阁镇西南部,横沥镇南部,大岗镇东南部,形成南部安全区,该区域基本覆盖2012年行政区划调整前南沙区大部④(④① 2012年9月,广州市进行行政区划调整,将番禺区的东涌镇、大岗镇、榄核镇划归南沙区管辖。),这主要是因为随着2000年城市空间发展“南拓”战略的实施,南沙快速发展,先后获批国家新区和自贸实验区,成为粤港澳大湾区核心门户,广州市唯一城市副中心,现代化程度高,社区发展活力强,同时拥有明珠湾金融商务区、万顷沙保税港和国际航运发展合作区等产业园区,经济实力雄厚,加之该区域有大规模的自然生态湿地,建成区绿化覆盖率达41%,生态环境优越,可有效抵御公共健康危害。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图7广州社区恢复力冷热点区分布格局

-->Fig. 7The spatial distribution patterns of hot and cold spots of community resilience in Guangzhou

-->

另外,在梯面中、九龙东和九龙—钟落潭—花东交汇等区域形成东北边缘安全区。冷点区共624个社区,占社区总数的30%,集中于城市西部,连片分布于荔湾大部,白云中、西部,番禺中、西部,花都炭步镇、新华街西部和南沙榄核、东涌及大岗三镇北部,形成西部公共健康社区恢复力危险带,规模劣势凸显,亟需大力整治,值得注意的是,危险区半环绕中部安全区分布且距离接近,存在局部空间剥夺,健康公平性不高,这与安全区资源优势累积叠加产生“阴影效应”有关,极易引发诸多社会问题。

6 结论与讨论

6.1 结论

(1)广州市应对公共健康危害社区恢复力良好、中等和较差级社区较多,优秀级和差级社区数量均相对较少,呈两头小、中间大的“橄榄型”结构,从城乡比较来看,城市社区应对公共健康危害恢复力明显优于乡村社区,表现为城市社区恢复力整体水平中等,乡村社区恢复力整体较差的特点,说明大部分社区均具有一定抵御公共健康危害能力,但突破桎梏局限性能力不足,社区恢复力系统升级任重道远,特别是乡村地区欠账更多,难度更大。(2)应对公共健康危害社区恢复力呈“梯度化”空间分异特征,以“珠江新城—体育西”恢复力中心轴为核心的中部,以黄埔枫下村、蟹庄村和燕塘村等社区为中心的东北部和以南沙的红洋村、红江村和民立村等社区为核心的南部社区恢复力均较强,以荔湾的坦尾、山溪和如意坊等社区为中心的西部社区恢复力普遍较弱。5个子系统恢复力对公共健康危害社区总恢复力的贡献率表现为经济资本恢复力>自然环境恢复力>社会资本恢复力>政府制度恢复力>建成环境恢复力,其中远洋明珠和小东园等社区经济基础扎实,经济资本弹性最强,属于经济资本贡献型社区;枫下村和杨一村等社区空气质量良好,生态环境优越,自然环境恢复力最强,属于自然环境贡献型社区;白云尚城花园、东兴中和雅荷塘等社区社会参与度高,社会资本恢复力强,属于社会资本贡献型社区;果菜西、南北台和冠军等社区卫生制度公平性和组织体系协调性好,政府制度恢复力强,属于政府制度贡献型社区;福行、海傍和兴贤里等社区的物资供应情况、应急安置空间相对充足,建成环境恢复力强,属于建成环境贡献型社区。

(3)恢复力同等级社区集聚性明显,优秀级社区形成“双中心”空间分布格局,良好级社区形成“核心—边缘”分布格局,中等和较差级社区形成“大分散—小集中”分布格局,分属“局部连片”型和“环中心均质”型,差级社区形成“边缘延伸”分布格局,“集群化”分布模式极易导致恢复力“两极化”,成为城市治理难题。公共健康安全区分布于中部、南部和东北部边缘区,西部危险性强,且半环绕中部安全区分布,局部“空间剥夺”明显。

6.2 讨论

应对公共健康危害社区恢复力理论框架的构建是恢复力理论向公共健康领域拓展的一次有益尝试,进一步完善了BRIC等社区恢复力测量模型,补充公共健康相关指标,如绿色生态环境、空气质量、卫生制度公平性等,同时指标要素选取突出中国地方性,如房权指数、社会组织就业人口、非农人口比例、集体户人口比例等,使得模型更适用于中国城市,实现了西方恢复力研究的中国化探索与实践,且多数指标指向较明确,操作性强,可用于其他城市相关研究,但其普适性需更多城市进一步验证。广州应对公共健康危害社区恢复力整体水平中等,呈“橄榄型”“二元化”结构,系统升级限制较大,同时同等级社区空间“集聚化”显著,社区优/劣势因子各异,区域差异易呈几何级数扩大,引起健康不公,亟需探寻自下而上的精细化、多元化整治措施,综合提升社区恢复力。如广州市经济资本恢复力对社区恢复力影响最大且自身水平不高,一方面因为城市规模大,经济发展协调能力有限,产业结构现代化水平较低,民营投资增长缺乏动力[48]。另一方面,广州虽然经济发达,但经济资本高度集中于少数社区(如2013年二三产业最高的5个社区总资产分别占全市总产值的27.8%和25.15%),导致经济稳定性较差,同时经济资本集聚社区通过机会累积效应,贫富差距扩大,并在市场经济发展过程中逐渐固化,形成经济不公平的相对平衡状态,导致城市整体经济恢复力不强,对公共健康危害的敏感性升高,因此,政府在宏观调控加快产业转型,丰富经济多元化的同时可将“权利下放”,扶持经济基础差社区提高经济自组织能力,使社会管理“重心下移”,构建高低经济恢复力社区间定点帮扶学习网络,如经济基础最好的100个社区中越秀区最多,共26个,集中于北京、广卫、梅花村等街道;天河次之,共24个,集中于天河南和林和等街道;最差的100个社区中白云区最多,共21个,集中于永平、均禾、景泰等街道;番禺次之,共14个,集中于大岗镇和榄核镇。可从上述街道中选择典型社区作为试点,探寻基层经济基础发展累积新模式,逐步全市推开,缩小社区贫富差距,增强经济恢复力,抵御公共健康危害。另外,自然环境恢复力中空气质量影响最大,空气质量差社区主要分布于城市西部,集中于荔湾区海龙、中南和茶滘等街道,白云区江高、石井和同德等街道(镇),番禺石壁、沙湾和沙头等街道(镇),花都区炭步等街道(镇)和南沙区榄核和东涌等街道(镇),可在上述区域增加实时环境监测点,并开展基层定期与突击相结合的走访工作,搜集环境污染信息,宣传环保相关法律法规,增强居民与企业生态责任感,实现“居—街—区—市”协同配合,组合出击。

在中国,信任多基于亲缘、血缘和地缘等关系形成,因此社会网络关系较为特殊,社会参与途径单一,较难形成西方的普遍社会信任,社会资本恢复力整体水平一般,优秀级社区极少,人们通常认为公共健康危害治理是政府的责任,但自上而下的治理体制并不是万能的,尤其发生突发事件的初期,往往处于政府“空窗期”,自下而上的社会应对能力尤为重要,可借助社区居民互动所形成的信息优势和行为规范,解决政策、服务和福利递送过程中因信息不对称等造成的政府及市场失灵。同时非政府组织以及居民自发组织在应对公共健康危害中也具有重要作用,可为政府社区治理可能存在的不足起到有益补充[49]。因此,应充分利用高社会恢复力社区既存的社会组织与社会规范,如东山、西门口等传统社区组团,中大、五山、大学城等高教社区组团,居民健康风险意识强,社会参与更积极,社会网络更丰富,既可活跃其它子系统,也可指导较弱社区完善或培植社会网络。值得注意的是,乡村社区恢复力虽整体有待增强但差级社区相对较少,如最弱的50个社区中乡村社区仅8个,这是因为乡村居民在社区居住时间普遍较长,部分居民“土生土长”甚至“世代居住”,如万顷沙镇红海村、红湖村和红江村,炭步镇水口村、塱头村和藏书院村等,居民交往更为频繁,社区归属感普遍较强,邻里间信任度较高,面对公共健康危害有利于相互沟通,相互信任,在恢复时期更是拥有良好的社会网络基础。因此,可发挥乡村社区这一优势,“取长补短”,带动其他子系统,力求形成“以点带面”发展趋势,打破公共健康危害社区恢复力城乡二元结构。

The authors have declared that no competing interests exist.