, 孙飞翔

, 孙飞翔Innovation-based urbanization: Evidence from 270 cities at the prefecture level or above in China

LYULachang , SUNFeixiang

, SUNFeixiang收稿日期:2017-08-28

修回日期:2018-06-24

网络出版日期:2018-10-20

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (1629KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

20世纪80年代以来,伴随着全球化和信息技术的深入发展,“流的空间”取代“场的空间”,劳动力、资本、信息和技术等生产要素在全球范围内进行自由流动和空间配置,对城市化进程产生深刻影响[1]。后福特制资本主义正在进入新的阶段,“知识经济”“信息经济”“创意经济”“认知资本主义”和“认知—文化经济(cognitive-cultural economy)”等展现全球正在兴起新体制,认知—文化经济的资本主义发展带来城市化与空间发展的第三次浪潮[2]。“高技术城市化(high-tech urbanization)[3]”“创意和知识城市化(creative and knowledge urbanism)[4]”“创业城市化(entrepreneurial urbanization)[5]”等新的城市化现象在全球不同国家城市中不断涌现,并被划分为两个阶段[6]:① 在“后福特主义的初期阶段”,资本主义生产方式由福特主义的大批量生产模式转向柔性专业化生产,一系列“新产业区”“新产业空间”出现并快速发展,以“硅谷化(Siliconization)”模式为代表的高技术城市化在全球范围内扩展,塑造新的城市空间。② 进入21世纪以来,随着互联网和文化创意产业等新经济的发展,创业城市化(start-up urbanism)在不同国家城市中兴起,并显现出不同于高技术城市化的特征。这些不同的经济标签和城市化过程标签均体现了创新对于城市经济增长和城市发展的深刻影响。同时,第三次浪潮中城市表现出高度的创新性特征,被视为创新、创意产生的场所和创新机器[7,8]。然而,这种由于“流”导致的城市发展动因的变化以及城市创新景观兴起,仍然没有一个较好的理论解释框架。创新作用于城市化的表现形式是创新要素形成的“流”在城市、区域的动态集聚与扩散,形成和塑造城市的创新空间和景观[9]。高技能劳动力是创新的核心要素之一,是知识经济、创意经济发展的基础[10]。与一般劳动力相比,高技能劳动力具有更高的流动 性[11]。高技能劳动力在不同空间尺度上的流动和迁移对城市创新有着不同的影响:一方面,高技能劳动力在企业、高校、科研机构、政府及其他组织之间的流动构成了区域集体学习和知识转移的核心机制,是高技术产业集群和区域创新系统实现动态发展的基 础[12,13]。另一方面,高技能劳动力的国际和全球迁移,促进了发展中国家区域创新系统的发展[14],例如北京[15]、上海[16]。高技能劳动力迁移已成为区域、国家和国际创新系统跨边界联系和整合的重要因素[17,18]。国外关于人口迁移与城市创新关系的研究主要集中于:国际移民对本国、国内区域、城市或地方创新影响的测度,并关注对不同创新类型的影响。根据受教育程度或职业细分迁移人口,进一步测度不同迁移群体尤其是高技能或高学历迁移群体对创新的影响[19,20]。基于文化多元性的视角探讨国际移民对区域、城市和企业创新的影响[21,22]。关注人口迁移作用于创新的渠道和发生机制,如对人力资本流动、创新合作网络和创新扩散关系的研究[23,24]。国内****对中国人口迁移的空间特征和原因开展了广泛的研究[25,26],部分研究关注了人口迁移产生的经济、社会等效应[27,28]。但目前国内****对人口迁移产生的创新效应关注较少,有关人口迁移和城市创新的研究尚未有系统的研究成果。顾高翔等对劳动力迁移带来的技术空间扩散进行了模拟[29]。吕拉昌团队选取了部分中国地级以上城市作为研究对象,分析城市人口迁移和城市创新的关系,但未对迁移人口的异质性进行有效区分[30]。马海涛探讨了人才迁移和城市网络关系的构建[31]。总体来看,现有人口迁移和城市创新研究仍存在以下问题:研究区域以发达国家和一些知名的高科技地区或城市如硅谷等为主,对发展中国家的相关研究仍有限;研究重点关注了国家间移民对创新的影响,缺乏对一国国内人口的城市间迁移的创新效应的研究;对作为重要的“流”的载体的人口与城市创新关系仍然没有系统的研究框架。

1978年以来,中国城市化以前所未有的速度和规模迅速发展,城市数量和规模激 增[32],以长江三角洲、珠江三角洲和京津冀三大城市群为代表的城市群崛起,高技术产业、知识密集型服务业、文化创意产业和电子商务等正在上述城市群和其他较发达城市中迅速发展,对城市空间产生越来越显著的影响[33,34]。第三次城市化浪潮在中国的主要城市群区域中逐渐浮现。国家实施新型城镇化战略,转向以“人”为核心的城镇化。城市化的动力也在发生巨大的变化,由“外向型城市化”[35,36],转向第三产业、现代化服务业促进城市化的发展[37,38];文化也成为城市化的动力,城市文化资本成为城市发展的新动力[39,40];以人力资本、智力资本为核心的创新作为中国城市化的新动因[41,42]。在这种情势下,城市化的视角也要发生变化,Friedmann指出从乡镇优势视角的传统研究方法难以产生新的观点,中国城市化研究需向“城市视角”转变[43]。只强调乡村人口城市化的传统城市化概念,已难以解释城市化的新变化,无法体现当代城市化的新动力、新机制。因此,需要从关注中国城市化由乡村向城市迁移的人口流量转向关注高技能劳动力的跨城市、跨区域流动带来的城市创新空间与景观的新变化。

基于上述分析,本文提出了基于创新的城市化概念(innovation-based urbanization),以中国270个地级及以上城市的资料为依据,分析了中国城市化过程中,高技能劳动力的迁移及相伴而生的多元文化的汇聚对中国城市创新的影响,验证了基于创新的城市化的理论。

2 理论框架与研究假说

2.1 基于创新的城市化(innovation-based urbanization)

传统城市化是指人口向城镇集中,乡村向城镇转变的一种复杂过程。其内涵包括3个方面[44]:城镇人口占总人口比重的增加;城市和镇的人口增加;城市生活的社会和行为特征在整个社会的扩展。传统城市化主要反映乡村人口向城市的迁移,以城市化率作为衡量一个地区城市化的指标。很明显,传统城市化的概念在知识经济下有很大不足:① 现代的城市化背景已不是工业社会,而是知识经济时代,对于发达的国家和地区人口的迁移不再是乡村人口向城市人口的迁移,而是城市之间的迁移;② 发达国家和地区城市化率基本都在70%以上,这一概念已无法解释这些国家城镇新发展的新动力、新机制。基于上述原因,结合知识经济的时代特点,本文提出了基于创新的城市化概念,其含义是指高技能劳动力向城市的迁移过程,并使城市职能与景观发生变化,城市知识活动与行为扩展。基于创新的城市化有3方面内涵:① 城镇的高技能劳动力增加以及占总人口比重的增加;② 创新、创意导致的城市景观变化(创新空间);③ 城市知识活动与创新行为的传播与扩展。基于创新的城市化更加关注高技能劳动力的空间迁移及其带来的创新效应,其形成机制归纳如下:高技能劳动力进入城市,不同文化背景的人群聚集,产生多种交流,相异的思想产生激烈的冲突到融合、交流,进而形成更为包容的新的规范、思想和价值观,在此过程中释放出巨大的创新能量。因此,城市化便是一种创新过程,高技能人口的迁入推动城市创新景观的不断形成与发展。

城市化过程按照社会经济发展阶段以及城市化要素的流动,具有阶段性的特征,可划分为3个阶段:①乡村城市化,其背景是福特主义工业城市的建立与发展,人口迁移尺度主要发生于区域内,即区域内乡村人口向城市的集中。② 跨域城市化,随着工业城市向后福特主义和服务型社会的转变,人口迁移在更大空间尺度上如城市与城市之间发生。③基于创新的城市化,伴随着知识经济的发展,跨区域、跨国、跨文化,甚至全球尺度等多尺度的人才流入成为城市创新发展的重要动力,创意城市和创新型城市的兴起和地位不断提升。基于创新的城市化是城市化的高级阶段。

高技能迁移人口对处于不同发展阶段的城市作用存在一定的差别。在经济模型假设中,通常将发达国家或地区和非发达国家或地区简化为“北方”和“南方”[45]。在发达的、创新的“北方”,高技能迁移人口主要进行创新活动;而在欠发达的“南方”城市,高技能迁移人口则用以从事模仿活动[46]。当然,无论是创新还是模仿活动均需要特定技能,这也是高技能劳动力迁移的动因。从技术密集程度上看,模仿行为与创新过程十分相似,“真实的模仿过程需要和其他研究一样的管理人才、科学和技术人才”[47]。

2.2 研究假说

基于上述理论分析,本文提出以下两个假设。在设立假设之前,首先界定文中使用的一些概念:(1)迁移人口。根据2010年第六次全国人口普查的指标解释,定义文中迁移人口指户口登记地在外省、市的人口。

(2)低技能和高技能迁移人口。一般根据受教育程度将迁移人口划分为低技能劳动力和高技能劳动力两类迁移群体。除了正式教育之外,个人在工作期间从经验和职业培训中获得的隐性知识和非正式知识也将提高个人能力,但这种非正式的、特定的知识或能力属于人力资本的未知部分,难以准确的测度,故一般使用正式的教育层次来表征这些隐性的能力[48]。本文根据中国国民教育系列分类,将具有大学专科及以上学历(即大学专科、大学本科和研究生)迁移群体称为高技能迁移人口,大学专科以下迁移群体归为低技能迁移人口。

(3)城市文化多元性。城市文化是移民文化与城市原生文化相互作用的系统,移民文化是城市文化的有机组成部分,不断的重塑并更新城市文化。城市移民基于集体意识在文化上建立了新的认同关系,并形成自身的文化边界。地缘关系对这种文化边界的形成起着重要作用,并且地缘认同在现代城市中会扩展到省级尺度[49]。中国虽不是一个移民国家,但在悠久的历史过程中形成了多元的地域文化系统,地域文化多样是中华文化的重要特征[50]。因此,使用迁移人口来源省份的多元性表征文化多元性,并参考已有研究,使用改进的赫芬达尔指数来测度城市文化多元性[21]。具体计算公式为:

式中:DIVit表示i城市t年份的文化多样性指数;Sikt表示在t年份城市来自k省份(自治区、直辖市)的迁移人口数量占i城市总人口比重;其中K = 32(考虑到数据可得性,未包括中国香港、澳门和台湾地区)。

基于创新的城市化强调知识人群或高技能劳动力的流入。已有研究表明,高技能移民能够通过促进创新和新知识创造为移民目的地带来积极影响[51]。内生增长理论指出经济增长和生产率的提高源自于人力资本基础的增强带来的新知识、技术和创新的发展。许多内生增长研究文献分析了本地和区域间劳动力迁移尤其是高技能劳动力迁移支持新知识、新思想的发展与扩散[52]。据此提出假设1:高技能迁移人口对中国城市创新存在正效应;流入的高技能劳动力越多,城市创新产出越高。

基于创新的城市化指出文化多元性是城市创新的关键过程之一。来自西方经济体的经验证据显示出更具文化多样性的城市有着更高的创新水平。Lee总结了城市文化多元性提升企业创新水平的五种主要途径[22]。Florida也指出高技能移民带来的更为多元的城市文化可能被视作一种有吸引力的城市环境,可以吸引更多的高技能劳动力[53]。据此,提出假设2:文化多元性对中国城市创新存在正效应;文化多元性越强,城市创新产出越高。

3 研究方法与数据说明

3.1 知识生产函数模型

知识生产函数是研究区域知识生产与创新及知识溢出的重要模型工具。Griliche最先提出了知识生产函数的理论框架,用以估计研发相关要素对创新产出的影响,把创新产出与创新投入联系了起来[54]。此后,经Jaff修正后的Griliches-Jaff知识生产函数成为此类经验研究的基础,得到了广泛的应用和推广[55]。知识生产函数认为研发是知识创新的最重要投入,其他投入变量包括人力资本、教育水平等[56]。内生增长理论也强调高素质人力资本对研发技术水平的重要作用[57]。此外,****们将专利倾向引入知识生产函数,认为工业比服务业具有更高的专利密度,能够生产更多专利[58]。综合上述对知识生产函数模型和区域创新投入的经验分析,结合研究假设中对高技能迁移人口规模和文化多元性与城市创新关系分析,除研发经费投入和人力资本投入之外,将专利倾向、高技能迁移人口和文化多元性变量纳入知识生产函数。如此,构建了如下双对数线性形式的知识生产函数模型:式中:① Pi表示第i城市专利申请量,用以表征城市创新产出指标。专利数据是创新研究领域中使用最广泛的数据,尽管存在一些局限性,但凭借数据获取的便利性、详细的信息等优势,正被越来越多的地理****和其他学科研究者用以创新研究[59]。此外,不管专利申请最终能否获得批准,专利申请行为自身就可以反映城市创新的活跃程度[60]。因此,采用专利申请量作为创新产出的衡量指标。考虑到从创新投入转化为创新产出需要一定的时限,参考已有研究成果,使用滞后一年的创新投入变量指标。②RD为研发投入水平,使用R&D经费支出来度量。③ HIGH为高技能迁移人口指标,使用城市大学专科及以上学历迁入人口数量来度量。数据来源于各省、直辖市和自治区2010年第六次人口普查资料中“全省按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在外省的人口”统计表。该表统计了现居住在各市(区、县)不同受教育程度(未上过学、小学、初中、高中、大学专科、大学本科和研究生)的外省人口数量。不过,该表没有区分外省迁入人口的来源地,导致无法获取城市之间的高技能人口迁移网络数据。④ DIV为城市文化多元性。测度城市文化多元性指数的数据来自各省、直辖市和自治区2010年第六次人口普查资料中“全省按现住地分的户口登记地在外省的人口”统计表。该表统计了现居住在各市(区、县)的不同来源省份的迁入人口数量,但没有对受教育程度进行区分。因此,文化多元性指数的测度包含了全部迁移人口,没有对高技能和低技能迁移人口文化多元性进行区分。⑤ INDUSTRY为工业规模水平,用以表征专利倾向,使用规模以上工业企业数来度量。⑥ HC为人力资本水平,使用每万人口大学生数来度量(表1)。u表示误差项。

选取中国地级及以上城市作为研究对象,以各个城市作为分析的基本空间单元,除去缺失数据城市,全部样本共计270个城市。各城市2010年专利申请量数据来自各城市知识产权局统计数据和国家知识产权局专利检索系统。研发投入经费数据来自《2009第二次全国R&D资源清查》。全部人口数据均来自各省、直辖市和自治区2010年第六次人口普查资料。规模以上工业企业数、每万人口大学生数均来自《2010中国城市统计年鉴》。

Tab. 1

表1

表1变量说明

Tab. 1Explanation of ubran innovation variables

| 变量 | 变量定义 | 预期符号 | |

|---|---|---|---|

| 城市创新产出水平 | P | 专利申请数 | + |

| 研发投入水平 | RD | 研究与试验发展(R&D)经费支出 | + |

| 高技能迁移人口 | HIGH | 大学专科及以上学历迁移人口数 | + |

| 文化多元性 | DIV | 文化多元性指数 | + |

| 工业规模水平 | INDUSTRY | 规模以上工业企业数 | + |

| 人力资本水平 | HC | 每万人口在校大学生数 | + |

新窗口打开

3.2 空间计量模型

非空间回归模型通常忽略了变量或误差项之间的空间依赖或空间相关性[61]。一般使用全局空间自相关来测度不同变量的整体空间相关性。常用的测度指标是Moran's I指数。其计算公式是:式中:n为地区总数;

式中:

已有研究成果揭示了区域创新变量具有空间依赖性和空间溢出效应[62]。因此,需在回归模型式(2)中引入空间变量,构建空间计量模型。空间滞后模型(Spatial Lag Model, SLM)、空间误差模型(Spatial Error Model, SEM)和空间杜宾模型(Spatial Durbin Model, SDM)是3种常用的空间回归模型。SLM和SEM模型分别只考虑了被解释变量之间发生的内生交互效应和误差项之间存在的交互效应一种类型的交互效应,具有非嵌套性。SDM则嵌套了SLM、SEM两种模型,并考虑了外生交互效应。

SDM的一般方程式为:

式中:Y是由单位被解释变量值构成的N×1阶向量;X为由解释变量构成的N×K阶向量;

由于空间回归模型纳入了邻近观测值的信息,故回归系数不能直接用以度量单独一个区域解释变量和被解释变量的关系,需要将其进行分解,报告直接效应和间接效应或空间溢出效应。直接效应是指某一空间单元的特定解释变量变化对本区域被解释变量产生的平均影响;如果这一解释变量变化还引起其他空间单元的被解释变量变化,就称之为间接效应或者空间溢出效应。就直接效应和间接效应而言,SEM模型中溢出效应通常是0;SAR模型中每一个解释变量的溢出效应和直接效应比值均相同,过于僵化导致一般不适用实证应用;SDM模型中体现了特定解释变量空间滞后项系数的异质性,每个解释变量的直接效应和间接效应比值可能是不同的[61]。这种弹性使得SDM模型在实证应用中更有吸引力。此外,在不同空间计量模型相互误设情形下,SDM更能够进行无偏系数估计。SDM的优势使研究者呼吁应把空间计量的重点从只考虑一类交互效应的SAR和SEM转移到SDM上。基于此,选择SDM模型,并在(4)式的基础上构建了以下城市创新空间回归模型:

式中:各字母含义同前式相同。

4 实证分析

4.1 高技能迁移人口和城市文化多元性空间分布特征

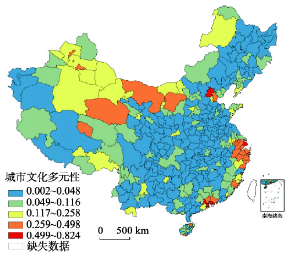

使用2010年第六次人口普查资料,计算了中国地级及以上城市文化多元性指数,分别考察了中国地级及以上城市高技能迁移人口的空间分布(图1)和城市文化多元性的空间分布特征(图2)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图12010年中国地级及以上城市高技能劳动力迁移空间分布

-->Fig. 1The spatial distribution of intercity high-skilled migration of China in 2010

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图22010年中国地级及以上城市文化多元性空间分布

-->Fig. 2The spatial distribution of cultural diversity of China in 2010

-->

从图1中可以看出,高技能劳动力迁移表现出两个特征:① 东部沿海地市成为主要的流入区域;② 集中于各省会城市。主要是因为省会城市通常是一省经济、文化和创新的中心,因而成为吸引区域内其他城市和区域外部高技能人口流入的中心。

从图2中可以看出,城市文化多元性呈现出不尽相同的空间分布特征。① 高文化多元性城市集中分布于长三角和珠三角两大城市群,尤以长三角城市群整体文化多元性最强,京津冀城市群中京、津和廊坊市同样具有较高的文化多元性。② 中国边境地区诸如内蒙古、新疆北部地区等文化多元性水平较高。③ 类似于高技能迁移人口分布,省会城市具有高的文化多元性水平。

4.2 回归结果分析

在进行模型估计之前,首先计算了各变量全局Moran's I指数,用以检验变量是否存在空间自相关(表2)。结果显示:除了HC变量,其余被解释变量(P)和解释变量(RD、HIGH、DIV、INDUSTRY)Moran's I指数的Z统计检验值均大于关键值2.576,统计显著性均在1%水平。这验证了创新变量存在着空间相关性。因此,需要在非空间回归模型中引入空间变量,即使用空间计量模型。Tab. 2

表2

表2Moran's I值

Tab. 2Moran's I value

| 变量 | Moran's I | Z值 | P值 |

|---|---|---|---|

| P | 0.351 | 9.177 | 0 |

| RD | 0.23 | 6.048 | 0 |

| HIGH | 0.105 | 2.829 | 0.002 |

| DIV | 0.572 | 14.894 | 0 |

| INDUSTRY | 0.437 | 11.409 | 0 |

| HC | 0.043 | 1.205 | 0.114 |

新窗口打开

使用Matlab(2016a)软件对城市创新空间回归模型进行模型估计,估计结果如表3所示。模型估计结果显示,调整R2统计量值为0.885,表明回归模型整体拟合效果良好,总体回归可信度较高。

Tab. 3

表3

表3模型估计结果

Tab. 3Parameter estimates of SDM

| 变量 | 弹性系数 | t值 | 变量 | 弹性系数 | t值 |

|---|---|---|---|---|---|

| RD | 0.248*** | 6.985 | W×RD | -0.137* | -1.944 |

| HIGH | 0.283** | 4.390 | W×HIGH | -0.045 | -0.666 |

| DIV | 0.214*** | 4.241 | W×DIV | -0.243*** | -4.309 |

| INDUSTRY | 0.507*** | 7.651 | W×NDUSTRY | -0.074 | -0.681 |

| HC | 0.094*** | 2.139 | W×HC | -0.116 | -1.468 |

| 常数项 | -1.465 | -6.834 | |||

| ρ(W×P) | 0.496*** | 8.229 | |||

| 调整R2 | 0.885 | ||||

| 对数似然值 | 132.309 |

新窗口打开

(1)被解释变量P的空间滞后系数ρ值为0.496,且在1%水平上显著,证实了创新产出的空间溢出性的存在。某一城市创新产出的变化会带来邻接城市创新产出的变化,在其他影响因子不变情况下,邻接城市创新产出每增加1%,本城市创新产出平均将增加0.496%。此外,解释变量空间滞后项W×RD、W×DIV估计系数分别在5%、1%水平上显著。

(2)由于反馈效应的存在,弹性系数估值是有偏差的,需要计算直接效应和间接效应(空间溢出效应)的估计值,估计结果如表4所示。反馈效应源自于对一个城市的影响能够传递给邻近城市并且把邻近城市的影响返回这个城市自身。从表2中可看出,反馈效应来自于两部分:被解释变量空间滞后W×P系数估计值和解释变量空间滞后估计值。高技能迁移人口变量直接效应为0.297,弹性系数为0.283,其反馈效应值为0.014,是直接效应的4.7%。文化多元性水平变量直接效应为0.196,弹性系数为0.214,反馈效应值为-0.018,是直接效应的-9.1%。

Tab. 4

表4

表4解释变量边际效应

Tab. 4Direct and indirect effect estimates of SDM

| 变量 | 直接效应 | t值 | 间接效应 | t值 | 总效应 | t值 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| RD | 0.246*** | 6.487 | -0.030 | -0.237 | 0.215 | 1.473 |

| HIGH | 0.297*** | 4.475 | 0.190 | 1.321 | 0.487*** | 2.742 |

| DIV | 0.196*** | 4.211 | -0.257*** | -3.425 | -0.061 | -0.877 |

| INDUSTRY | 0.530*** | 8.418 | 0.333** | 2.100 | 0.863*** | 5.274 |

| HC | 0.084* | 1.821 | -0.138 | -0.932 | -0.055 | -0.320 |

新窗口打开

(3)从直接效应上看,解释变量的回归系数均显著且为正,符合理论预期。其中,解释变量HIGH的直接效应为0.297,且在1%水平上显著,证实假设1成立,即高技能人口迁移对中国城市创新存在正效应,其他影响因子不变条件下,城市高技能迁移人口每增加10%,直接带来的城市创新产出将增加3%。解释变量DIV的直接效应为0.196,且在1%水平上显著,证实假设2成立,即文化多元性水平对中国城市创新存在正效应,保持其他影响因素不变,文化多元性水平每增加10%,直接带来的城市创新产出增加为2%。一个有意思的现象是解释变量HIGH的直接效应明显高于HC,这意味着高技能迁移人口对城市创新的促进作用可能高于本地人力资本水平,但由于文中采用在校大学生来表征本地人力资本,这一结果仍需要采用更加细化的数据作进一步探讨。直接效应最大的解释变量为INDUSTRY,值为0.507,在1%水平上显著,说明了城市工业规模是城市创新产出的重要因素,揭示了专利倾向的存在,即城市创新产出和城市产业结构相关。

(4)从间接效应或空间溢出效应上看,只有解释变量DIV和INDUSTRY分别通过了5%和1%显著性水平检验,表明文化多元性水平和工业规模水平具有空间溢出效应。文化多元性水平表现为负的空间溢出效应,即某一城市的文化多元性水平提高对邻近城市创新产出具有负效应,可能的解释是某一城市文化多元性水平高,可能会吸引邻接城市人才等创新要素向该城市集聚,从而对周边城市创新产生了负效应。工业规模水平具有正向空间溢出效应,这与相邻地区的产业合作与转移相关。

5 结论与讨论

本文提出了基于创新的城市化的概念,并对其进行了实证分析。使用第六次全国人口普查资料,挖掘了高技能人口迁移统计数据,采用空间杜宾模型方法,构建了城市创新空间回归模型,测度了中国高技能迁移人口和城市多元性水平对城市创新产出的影响程度,研究得出以下结论:(1)基于社会经济发展背景及动力发生的重大变化,传统城市化的概念有明显的不足,基于创新的城市化概念的提出是必要的,顺应知识经济发展的背景,也可以很好的解释城市发展的新动力、新机制和新的创新景观。基于创新的城市化,强调高技能劳动力向城市的迁移过程,促进城市职能与景观发生变化,城市知识活动与行为的扩展。基于创新的城市化是城市化的高级发展阶段,跨区域、跨国、跨文化、全球尺度等多尺度的人才流及引起的“创新流”,将成为21世纪城市化的新特点,对于发达的地区与国家尤其具有重要的意义。这一概念的提出,也加深了对区域创新系统开放性和动态性的理解与认识。区域创新系统研究将创新要素内置,强调创新要素在区域创新系统内部创新主体包括企业、大学、科研机构、政府与中介机构之间的流动,忽略了创新要素在区域创新系统之间的动态流动及带来的外部创新联系。高技能劳动力的流动不仅促进创新主体内部的有效结合,更为重要的是,创新要素,尤其是高技能劳动力在城市之间的流动,能够促进区域或城市创新系统之间的交流与合作,有利于推动城市创新系统的互动发展。

(2)中国的创新的城市化与中国高技能劳动力的迁移有关,中国的高技能劳动力一是主要流入了东部沿海、地市,另一特征是集中于各省会城市,这将推动这一区域或城市的创新的城市化的发展。城市文化多元性与人口迁移有很大的关系,中国城市文化多元性空间分布呈现3个明显的特征:① 高文化多元性城市集中分布于长三角和珠三角两大城市群,京津冀城市群中京、津和廊坊市同样具有较高的文化多元性。② 中国边境地区诸如内蒙古、新疆北部地区等城市文化多元性水平较高。③ 类似于高技能迁移人口分布,省会城市具有高的文化多元性水平。基于高层次人才流入的文化多元性会极大的推动创新城市化的发展,从而提升城市的发展水平与竞争力。

(3)高技能迁移人口规模和城市文化多元性水平均对中国城市创新产出具有正效应。在其他条件不变的情形下,城市高技能迁移人口每增加10%,直接带来的城市创新产出增加3%;城市文化多元性水平每增加10%,直接带来的城市创新产出增加2%。这一结果表明高技能劳动力向城市的流入能够促进城市的知识活动与创新。因此,在知识经济时代,以高技能劳动力在不同空间尺度的迁移为特征的城市化过程,可以视为是一个创新过程,是城镇新发展的新动力、新机制,即基于创新的城市化。此外,实证结果表明由人口迁移带来的城市文化多元性增加是高技能迁移人口促进城市创新的机制之一。不过,城市创新水平的提升是一个综合系统,需要创新要素相互协调、相互作用,形成完善的城市创新系统。

(4)基于创新的城市化的概念具有重要的政策意义。世界各地跨域进行知识人才、高技能人才引进竞争,使其城市保持竞争力及创新活力。中国的许多的城市推出了相应的政策,吸引高层次的人口,推动基于创新的城市化。西安市推出了实现“五年留百万”大学生在西安就业创业的目标,并出台和进一步完善了三个方面19条政策举措,吸引大学生留在西安就业创业。长沙提出了大学生及高级人才落户的补贴政策。南京提出了高层次人才安居政策,武汉出台大学生落户、住房和收入新政,还有众多的城市在采取类似的政策。

当然,本研究也有不足之处:① 由于地市层面的人口迁移数据收集较为困难,本研究使用第六次全国人口普查资料数据相对较旧,也未能对高技能人口迁移和城市创新关系的时间尺度展开分析。② 中国的城市化理论应该是多模式、多维度、多尺度的,基于创新的城市化仅是中国城市化发展的一个维度,中国地域较大,各地区需要根据各自的经济社会发展阶段及实际,选择本地区的城市化模式。本研究未来将在以下方面进一步深入:① 以基于创新的城市化为理论框架,分析高技能劳动力迁入带来的城市创新景观的形成与变化;城市内部高技能劳动力聚集与城市创新空间。② 人口迁移对整个城市产生的全局创新效应。研究仅关注了高技能劳动力的流入对城市产生的创新效应,尚未考虑高技能人口流出带来的影响,以及对城市全局产生的综合效应。③ 高技能劳动力迁移引发城市创新的机制。以上将是未来研究的重要方向。

The authors have declared that no competing interests exist.