, 曹小曙

, 曹小曙

The influence mechanism of travel-related CO2 emissions from the perspective of residential self-selection: A case study of Guangzhou

YANGWenyue , CAOXiaoshu

, CAOXiaoshu

通讯作者:

收稿日期:2017-01-25

修回日期:2017-11-27

网络出版日期:2018-02-10

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (3531KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

近年来,随着对自然生态系统和人类社会造成的负面影响日益明显,全球气候变化问题受到了整个学术界的广泛关注[1]。人类活动的能源消耗及其碳排放是引起气候变化的重要原因。其中,交通出行是人类活动碳排放的主要来源之一。目前,交通已成为全球第二大CO2排放部门。根据国际能源机构(IEA)的最新研究报告[2],2014年全球交通部门CO2排放总量为7547.25 Mt,占CO2排放总量的23.31%。其中,道路交通排放的CO2占交通部门总量的比例高达1/4。减少交通碳排放对于实现减缓气候变化目标来说是一个重大的挑战[3],因为在全球范围内,交通部门的能源消耗和碳排放增长最快[4],被视为碳减排最难实现的部门[5,6]。已有关于建成环境与交通行为的研究大多关注于出行频率、出行距离、出行方式选择(或结构)和个人出行里程(person miles traveled, PMT)、机动车行驶里程(vehicle miles traveled, VMT)或机动车行驶时间(vehicle hours traveled, VHT),很少关注于居民出行的环境成本,例如出行碳排放,且这些研究并没有得到一致的研究结论[7,8,9,10]。宏观层面的研究主要基于国家时间序列数据和城市截面数据利用集计的分析方法对城市形态(城市密度、城市规模、建成区面积和路网密度等)和交通能源消耗及其碳排放之间的关系进行分析[11,12,13,14,15,16,17,18,19]。微观层面的研究主要基于问卷数据进行非集计分析。Brownstone等基于美国家庭出行调查数据(NHTS)的研究发现,居住人口密度每平方英里减少1000户家庭,家庭汽车年行驶里程将增加1200英里,汽车燃料将增加65加仑[20]。Modarres基于美国社区调查数据的研究也证实了居住人口密度对交通能源消耗的重要影响作用[21]。也有****发现,工作地密度在减少交通能源消耗及其碳排放方面比居住地密度起到更大的作用[22]。然而,部分研究则发现居住人口密度与出行碳排放之间的关系并不显著[23,24,25],或呈现非线性关系,当居住人口密度高达一定水平时,继续提高其密度将不一定能减少出行碳排放[26]。大多研究一致认为土地利用混合度与居民出行碳排放呈负相关关系,提高城市郊区的土地利用混合度比提高人口密度对减少出行碳排放的帮助更大[27,28,29]。在公共交通方面,马静等研究发现地铁可达性与通勤碳排放呈负相关关系[4],但有研究发现常规公交可达性对出行碳排放具有正向影响[24],还有研究探究了几个建成环境要素对减少出行碳排放的弹性作用。Zahabi等在加拿大蒙特利尔的研究显示,居住人口密度、土地利用混合度和公共交通可达性若提高10%,将分别能减少3.5%、2.5%和5.8%的出行碳排放[30]。Hong等在美国普捷湾地区的研究也发现,城市地区的居住密度、土地利用混合度和道路交叉口密度若提高100%,其减少交通碳排放的弹性总和将在31.2%~34.4%之间[31]。杨文越等则发现社区人口密度、公共交通供给水平和路网密度对出行碳排放的影响很可能存在空间异质性[32]。此外,一些研究还关注居民社会经济属性的影响,对建成环境的影响考虑得较少[23, 33-35]。

总体而言,以上研究并未得出一致的结论,且大多关注建成环境影响的研究仅测度了其直接影响,而忽略了间接影响。然而,部分建成环境要素对出行碳排放的影响很可能是间接的,而非直接的。同时,国内外关于建成环境和出行碳排放的研究很少考虑居住自选择的影响[36,37]。建成环境对居民出行碳排放的影响究竟是来自建成环境自身,还是因为居民根据自身社会经济属性或态度偏好选择居住在具有不同建成环境特征的社区,从而表现出特定的出行行为及其碳排放,这两者是截然不同的。后者就是所谓的“居住自选择”效应”。如果不考虑居住自选择,那么将很可能错误地估计建成环境对居民出行碳排放的影响,进而误导低碳城市与交通政策的制定。

为此,本文提出以下研究问题:第一,中国城市是否与西方(主要是北美)城市一样,也同样存在居住自选择效应?第二,在考虑了居住自选择效应之后,建成环境是否仍然对出行碳排放具有显著的影响,究竟产生怎么样的影响(直接还是间接的)?第三,对于不同类型的出行,居民出行碳排放影响因素及机理是否具有差异?由于以上研究问题并未得出一致和清晰的结论,且中国城市在空间结构、土地利用模式、城市交通系统和居民出行偏好等方面与西方城市具有巨大差异,已有的西方研究结论很可能不适用于中国。因此,亟需以中国城市作为背景,针对以上问题展开研究。

2 研究方法

2.1 研究数据

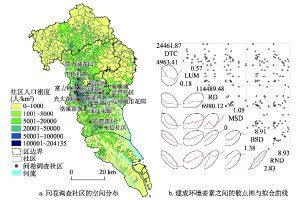

本文以广州为例,选取了15个社区开展居民问卷调查工作。由于需要考虑居民自选择效应,必须确保被调查居民是可以根据自身社会经济属性和出行态度偏好选择具有不同建成环境特征的居住地,因此,问卷调查选取了住房结构以购买商品房、购买二手房和租房① (①根据广州市第六次人口普查数据的住房结构)为主体的社区进行,排除以单位分房和保障性住房为主体的社区(居民住房选择受到一定限制,不符合居住自选择前提)[38]。此外,为保证社区选取的代表性和模型估计的统计显著性,本文选取建成环境差异化的社区。本文考虑和测度了社区到城市公共中心的距离(DTC)、土地利用混合度(LUM)、居住人口密度(RD)、公交站密度(BSD)、地铁站密度(MSD)和路网密度(RND)等6个社区建成环境要素,最终选取了15个社区:富力社区、五羊社区、逸景翠园、光大花园、芳草园、骏景社区、中海康城、汇侨社区、富力城花园、金碧社区、万科城市花园、洛溪新城、丽江花园、祈福新村和东怡社区(图1a)。从建成环境要素的散点图 及其拟合曲线可以看出,这些社区的建成环境特征具有较大差异(置信椭圆面积较大)(图1b)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1问卷调查社区的空间分布及其建成环境要素之间的散点图与拟合曲线

-->Fig. 1Spatial distribution of the communities surveyed and scatter plots and fitting curves between built environment elements

-->

本文在2015年3月进行了问卷预调查工作。经过反馈和修改完善后,于2015年5月-7月正式投入社区进行问卷调查。问卷针对社区内16岁以上的居民,采取面对面、随机拦截的方式进行。问卷一共回收1345份,其中有效问卷1239份(表1)。

Tab. 1

表1

表1问卷调查社区的样本分布和建成环境

Tab. 1Sample distribution and built environments for the communities surveyed

| 社区 | 行政区 | 常住 人口数 (人) | 样本数 | 到城市公共 中心的距离 (km) | 居住人口密度 (万人/km2) | 土地利用混合度 | 公交站 密度 (个/km2) | 地铁站 密度 (个/km2) | 路网 密度 (km/km2) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 富力社区 | 荔湾区 | 8831 | 63 | 7.37 | 114489 | 0.54 | 8.91 | 0.68 | 8.93 |

| 五羊社区 | 越秀区 | 14110 | 88 | 4.96 | 39885 | 0.57 | 6.28 | 1.05 | 7.63 |

| 逸景翠园 | 海珠区 | 13979 | 75 | 7.23 | 24695 | 0.48 | 6.89 | 0.23 | 6.99 |

| 光大花园 | 海珠区 | 17466 | 102 | 8.04 | 32147 | 0.18 | 6.09 | 0.36 | 7.97 |

| 芳草园 | 天河区 | 4230 | 39 | 5.93 | 63200 | 0.35 | 7.72 | 0.67 | 7.28 |

| 骏景社区 | 天河区 | 12320 | 109 | 9.34 | 13827 | 0.36 | 4.85 | 0.36 | 6.43 |

| 中海康城 | 天河区 | 8016 | 69 | 10.71 | 17580 | 0.27 | 4.56 | 0.21 | 5.86 |

| 汇侨社区 | 白云区 | 15044 | 121 | 9.49 | 56825 | 0.47 | 8.07 | 0.02 | 8.68 |

| 富力城花园 | 白云区 | 4372 | 41 | 14.05 | 10343 | 0.27 | 5.70 | 0.00 | 4.78 |

| 金碧社区 | 黄埔区 | 10685 | 89 | 13.36 | 63149 | 0.40 | 4.75 | 0.10 | 5.38 |

| 万科城市花园 | 黄埔区 | 4747 | 34 | 17.12 | 29717 | 0.25 | 4.45 | 0.29 | 4.48 |

| 洛溪新城 | 番禺区 | 12599 | 109 | 11.00 | 13938 | 0.25 | 5.15 | 0.25 | 4.81 |

| 丽江花园 | 番禺区 | 11056 | 95 | 12.13 | 9989 | 0.41 | 5.32 | 0.21 | 4.42 |

| 祈福新村 | 番禺区 | 27136 | 159 | 19.64 | 6980 | 0.25 | 1.38 | 0.00 | 2.83 |

| 东怡社区 | 番禺区 | 7874 | 46 | 24.46 | 20503 | 0.57 | 3.52 | 0.12 | 4.31 |

| 合计 | 172465 | 1239 | 11.66 | 34484 | 0.37 | 5.58 | 0.30 | 6.05 | |

新窗口打开

问卷收集了居民的社会经济、与出行相关的态度偏好和出行信息等数据(表2)。其中,分别获取通勤、社交、休闲娱乐和日常购物4种类型出行的交通起止点(简称O-D点)1239条、726条、702条和712条。根据统计标准,样本量与观察变量的数量之比若大于15,则可以视该样本为大样本[41]。本文对4种类型出行分别构建的结构方程模型中,样本量与观察变量的数量之比分别为1239/24(≈52)、726/24(≈30)、702/24(≈29)和712/24(≈30),均大于15,因此,该样本量较大,能够满足模型构建要求。本文将这些出行O-D点信息(共3379条)进行空间编码与矢量化,并利用出行O-D点智能查询系统(Travel O-D point Intelligent Query System, TIQS)② (②TIQS是本研究团队基于百度地图LBS(Location Based Service)开放平台开发的能够自动进行大量出行O-D点查询的智能系统。)查询计算其出行距离、出行时间和相关的出行信息等。

Tab. 2

表2

表2样本居民社会经济属性分布

Tab. 2Distribution of social and economic attributes for sample population

| 变量 | 水平 | 样本数 | 比例(%) |

|---|---|---|---|

| 性别(GENDER) | 0:男 | 694 | 56.01 |

| 1:女 | 545 | 43.99 | |

| 年龄(AGE) (岁) | 1:16~24岁 | 137 | 11.06 |

| 2:25~34岁 | 605 | 48.83 | |

| 3:35~44岁 | 426 | 34.38 | |

| 4:45~54岁 | 60 | 4.84 | |

| 5:55~64岁 | 9 | 0.73 | |

| 6:65及以上 | 2 | 0.16 | |

| 家庭规模(HS) (人) | 1:1 | 39 | 3.15 |

| 2:2 | 140 | 11.30 | |

| 3:3 | 429 | 34.62 | |

| 4:4 | 355 | 28.65 | |

| 5:5及以上 | 276 | 22.28 | |

| 拥有16岁以下的小孩(CHILD) | 0:没有 | 414 | 33.41 |

| 1:有 | 825 | 66.59 | |

| 学历(EDU) | 1:初中及以下 | 17 | 1.37 |

| 2:高中(含中专、职高) | 134 | 10.82 | |

| 3:大专 | 357 | 28.81 | |

| 4:本科 | 551 | 44.47 | |

| 5:研究生及以上 | 180 | 14.53 | |

| 户籍(HR) | 0:外地 | 584 | 47.13 |

| 1:本地(广州) | 655 | 52.87 | |

| 家庭人均月收入(INCOME)(元/月) | 1:3000以下 | 28 | 2.26 |

| 2:3000~3999 | 101 | 8.15 | |

| 3:4000~5999 | 221 | 17.84 | |

| 4:6000~7999 | 208 | 16.79 | |

| 5:8000~9999 | 202 | 16.30 | |

| 6:10000~15000 | 208 | 16.79 | |

| 7:15000以上 | 271 | 21.87 | |

| 小汽车拥有(CAR) | 0:没有 | 488 | 39.39 |

| 1:有 | 751 | 60.61 | |

| 自行车拥有(BIKE) | 0:没有 | 429 | 34.62 |

| 1:有 | 810 | 65.38 |

新窗口打开

2.2 居民出行碳排放测度模型

本文结合TIQS的应用构建了居民出行碳排放测度模型,用以测度居民每段O-D出行所排放的CO2。其计算的公式如下:式中:TCi是第i段O-D出行所排放的CO2;TDi是利用TIQS查询计算出来的全程出行距离;NTDi是在TIQS查询计算结果中显示的非机动化出行距离;MTDi则是该段O-D出行中的机动化出行距离;EFm是本段O-D出行所采用的机动化方式的碳排放因子(表3)。在已有相关研究中,往往基于全程出行距离(即TD)来测算排放的CO2,但实际上产生CO2的只是机动化出行距离(即MTD)。基于此,本文利用TIQS将机动化出行距离单独剥离出来,以求更加精确地对出行碳排放进行测度。

Tab. 3

表3

表3机动化出行方式的能源消耗及其碳排放因子

Tab. 3Specific energy consumption and CO2 emission factor for motorized travel modes

| 机动化出行方式 | 最终能源消耗(l/100 km, KWh/km) | 容量(人) | 一次能源消耗(MJ/Pkm) | 碳排放因子EF (g/Pkm) |

|---|---|---|---|---|

| 小汽车 | 11.0 | 1.3 | 0.84 | 233.1 |

| 公交车 | 35.0 | 40 | 0.35 | 26.0 |

| 班车(楼巴) | 30.0 | 44.0 | 0.27 | 20.3 |

| 地铁 | 5.0 | 216 | 0.26 | 20.9 |

新窗口打开

2.3 结构方程模型

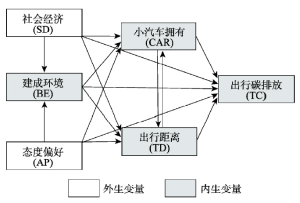

结构方程模型(structural equations model, SEM)常用于探究建成环境和出行行为之间的复杂关系[43,44,45,46,47],它可以更有效地解决变量之间的内生性问题,并且能够探究外生变量对内生变量以及内生变量之间的直接效应、间接效应和总效应[44, 48-49]。因此,本文分别对通勤、社交、社交娱乐和日常购物4种类型出行构建结构方程模型,以探究考虑了居住自选择的居民出行碳排放影响机理。模型的构建根据以下框架:将居民社会经济(SD)和态度偏好(AP)设定为外生变量,出行碳排放(TC)、出行距离(TD)、小汽车拥有(CAR)和建成环境(BE)设定为内生变量。其中,由于考虑到小汽车拥有和出行距离对出行碳排放的影响并不是独立的,因为它们同时还可能受居民社会经济、态度偏好和建成环境的影响,因此,将这两个变量设定为中介变量[44,45];同时,为检验是否存在居住自选择效应,考察居民社会经济和态度偏好是否会影响其居住地建成环境的选择,将建成环境设定为内生变量(图2)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2结构方程模型构建的概念框架图

-->Fig. 2Conceptual framework for the SEM construction

-->

居住自选择指的是,居民根据自身社会经济属性或态度偏好选择居住在具有一定建成环境特征的社区,从而表现出某种出行特征[50]。因此,在模型中,若社会经济或态度偏好对建成环境的路径显著,且社会经济或态度偏好对出行距离或出行碳排放的路径显著(SD→BE,且SD→TD或SD→TC;或AP→BE,且AP→TD或AP→TC),则说明存在居住自选择效应。在此情况下,若建成环境到出行碳排放的路径(BE→TC)显著,则说明考虑居住自选择效应后,建成环境对出行碳排放仍然具有显著的直接影响。此外,建成环境也可能对出行碳排放不具有直接影响,而是通过小汽车拥有或出行距离这两个中介变量对出行碳排放产生间接影响。

由于本文构建的结构方程模型变量均为观测变量,而非潜在变量,因此,模型公式如下[44]:

式中:Y代表的是NY×1内生变量向量;X代表的是NX×1外生变量向量;B是内生变量对其他内生变量的NY×NX直接影响系数矩阵;Γ是外生变量对内生变量的NY×NX直接影响系数矩阵;ζ是NY×1的误差向量。对于居民社会经济属性中的有序多分类变量(年龄、家庭规模、学历和家庭人均月收入),在结构方程模型中直接将其视为连续变量放入模型[4]。模型采用Amos 21.0进行估计。由于变量数据并不是多元正态分布的,采用常用的极大似然估计法(maximum likelihood estimation, ML)会使估计结果有偏。因此,本文采用Bollen-Stine bootstrap的估计方法[51,52],重抽样(bootstrap)的样本数设为2000。

模型的修正参考Amos提供的修正指标(Modification Indices, M.I.),新增能够提高模型适配度的影响路径(变量之间的连线)和误差变量之间的共变关系[53]。同时,将影响不显著(p > 0.1)的路径删除。每进行一次修正后再对模型进行重新估计,直到M.I.表中不再提示需要修正模型,以及每条路径的显著性水平均在10%以上。

3 考虑了居住自选择的居民出行碳排放影响机理

3.1 模型结果

结构方程模型的适配度指标结果和参考值如表4所示。全部指标均显示,这4种类型出行的模型和数据之间拟合得很好。Tab. 4

表4

表4结构方程模型适配度指标

Tab. 4The model fit indices for the SEM

| 模型适配度指标 | 适配参考值 | 模型结果 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 通勤 | 社交 | 休闲娱乐 | 日常购物 | ||

| 卡方(χ2) | 162.977 | 159.150 | 163.185 | 174.072 | |

| 自由度(df) | 167 | 165 | 166 | 170 | |

| Bollen-Stine bootstrap P值 | > 0.05 | 0.591 | 0.614 | 0.578 | 0.417 |

| 拟合优度指数(GFI) | > 0.9 | 0.983 | 0.982 | 0.981 | 0.980 |

| 调整拟合优度指数(AGFI) | > 0.9 | 0.970 | 0.968 | 0.966 | 0.966 |

| 比较拟合指数(CFI) | > 0.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.999 |

| 规范拟合指数(NFI) | > 0.9 | 0.974 | 0.974 | 0.972 | 0.970 |

| 非规范拟合指数(NNFI) | > 0.9 | 1.001 | 1.002 | 1.001 | 0.999 |

| 近似误差均方根(RMSEA) | < 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |

新窗口打开

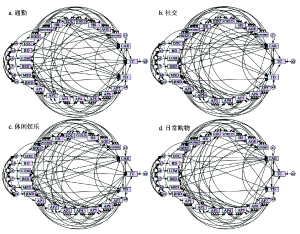

图3展示了在通勤、社交、休闲娱乐和日常购物4种类型出行结构方程模型中,居民社会经济、态度偏好、建成环境、居民小汽车拥有、出行距离和出行碳排放之间的路径关系。虽然,4个模型变量之间的路径关系大致相似,但仍存在一定差异。外生变量对内生变量的直接影响如表5所示,内生变量之间的直接效应、间接效应和总效应如表6。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3通勤、社交、休闲娱乐和日常购物出行的结构方程模型路径分析

-->Fig. 3SEM path diagram for commuting, social, recreational and daily shopping trips

-->

Tab. 5

表5

表5外生变量对内生变量的标准化直接效应

Tab. 5Standardized direct effects of exogenous variables on endogenous variables

| 外生变量 | 出行类型 | DTC | RD | LUM | BSD | MSD | RND | CAR | TD | TC |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| GENDER | 通勤 | - | 0.039b | - | - | - | - | - | - | -0.080a |

| 社交 | - | 0.035c | - | - | - | - | - | - | -0.074b | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.073b | |

| 日常购物 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.060b | |

| AGE | 通勤 | - | - | - | - | - | - | 0.092a | - | 0.093a |

| 社交 | - | - | - | 0.028b | - | - | 0.078b | - | 0.067b | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | 0.023c | - | - | 0.086b | - | - | |

| 日常购物 | - | - | - | 0.024b | - | - | 0.065b | - | - | |

| HS | 通勤 | - | - | - | - | - | - | 0.208a | - | - |

| 社交 | - | - | - | - | - | - | 0.234a | - | - | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | - | - | - | 0.223a | - | - | |

| 日常购物 | - | - | - | - | - | - | 0.216a | - | - | |

| CHILD | 通勤 | - | - | - | - | -0.041b | - | - | - | - |

| 社交 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 日常购物 | - | - | - | - | - | - | - | -0.107a | 0.093a | |

| EDU | 通勤 | - | - | - | - | - | - | 0.127a | 0.126a | -0.048c |

| 社交 | - | - | - | - | - | - | 0.100a | 0.101b | - | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | - | - | - | 0.102a | - | - | |

| 日常购物 | - | - | - | - | - | - | 0.133a | - | - | |

| HR | 通勤 | -0.057b | - | - | 0.085a | - | 0.082a | 0.074c | - | - |

| 社交 | -0.071a | - | - | 0.090a | - | 0.087a | 0.093b | - | - | |

| 休闲娱乐 | -0.083a | - | - | 0.093a | - | 0.091a | 0.068c | - | - | |

| 日常购物 | -0.073a | - | - | 0.088a | - | 0.084a | - | - | - | |

| INCOME | 通勤 | - | - | - | - | - | - | 0.304a | - | - |

| 社交 | - | - | - | - | - | - | 0.300a | - | 0.077a | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | - | - | - | 0.295a | - | - | |

| 日常购物 | - | - | - | - | - | - | 0.315a | - | - | |

| BIKE | 通勤 | - | - | - | - | 0.072a | - | - | -0.099a | - |

| 社交 | - | - | - | -0.033b | 0.095a | - | - | -0.064c | - | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | -0.035a | 0.089a | - | - | - | -0.059c | |

| 日常购物 | - | - | - | -0.033b | 0.103a | - | - | - | - | |

| AP1 | 通勤 | - | - | - | 0.053a | -0.044b | - | - | - | - |

| 社交 | - | - | - | 0.053a | -0.046b | - | - | - | - | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | 0.048a | -0.045b | - | - | - | - | |

| 日常购物 | - | -0.055b | - | 0.041a | -0.058a | - | - | - | - | |

| AP2 | 通勤 | - | - | -0.090a | -0.037a | -0.059b | - | - | - | - |

| 社交 | - | - | -0.086a | -0.032b | -0.045c | - | - | - | - | |

| 休闲娱乐 | - | - | -0.081a | -0.041a | - | - | - | -0.093b | - | |

| 日常购物 | - | - | -0.061b | -0.045a | - | - | - | - | - | |

| 外生变量 | 出行类型 | DTC | RD | LUM | BSD | MSD | RND | CAR | TD | TC |

| AP3 | 通勤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 社交 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | - | - | - | - | 0.082b | - | |

| 日常购物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| AP4 | 通勤 | - | - | 0.055b | - | -0.057a | 0.036a | - | - | - |

| 社交 | - | - | 0.078a | - | -0.060a | 0.035b | - | - | - | |

| 休闲娱乐 | - | - | 0.065a | - | -0.049b | 0.037b | - | -0.089c | -0.063c | |

| 日常购物 | - | - | 0.065a | - | -0.053b | 0.028c | - | - | - | |

| AP5 | 通勤 | - | - | - | - | 0.094a | -0.070a | - | 0.094a | -0.102a |

| 社交 | - | - | - | - | 0.101a | -0.070a | - | 0.075b | -0.078a | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | - | 0.089a | -0.073a | - | 0.090b | -0.092a | |

| 日常购物 | - | - | - | - | 0.085a | -0.075a | -0.068c | - | -0.085b | |

| AP6 | 通勤 | - | - | - | - | - | - | 0.156a | - | 0.162a |

| 社交 | - | - | - | - | - | - | 0.154a | - | 0.121a | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | - | - | - | 0.169a | - | 0.160a | |

| 日常购物 | - | - | - | - | - | - | 0.142a | -0.085b | 0.120a | |

| AP7 | 通勤 | - | - | - | - | - | - | - | -0.103a | - |

| 社交 | - | - | - | - | - | - | - | -0.076b | -0.059b | |

| 休闲娱乐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 日常购物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

新窗口打开

注:“-”表示在模型中变量之间不存在联系;a表示显著性水平为1%,b表示显著性水平为5%,c表示显著性水平为10%。

3.2 结果解释

由表5可见,对于4种类型出行,部分居民社会经济变量和态度偏好变量与建成环境存在显著的关联关系,且对出行距离或出行碳排放具有显著的直接影响。这意味着,不同社会经济属性的居民会根据其自身的态度与偏好选择居住在具有不同建成环境特征的社区,并表现出特定的出行行为特征,也即存在居住自选择效应。3.2.1 居民社会经济属性的影响 居民社会经济属性对小汽车拥有、出行距离和出行碳排放的影响如下:在不同类型出行中,男性居民均普遍比女性居民排放更多CO2,且在通勤出行中表现得尤为明显;年龄越大者,越有可能拥有小汽车,在通勤和社交出行中排放的CO2也越多;家庭规模也与拥有小汽车呈显著的正相关关系,但对出行碳排放的影响并不显著;家庭拥有16岁以下孩子的居民在日常购物出行中的出行距离较短,但排放的CO2量较大,暗示着他们更多倾向于高碳排放的出行方式,例如小汽车;学历越高的居民拥有小汽车的可能性越高,在通勤和社交出行中的出行距离更长,但对出行碳排放的影响并不明显;拥有本地户籍的居民拥有小汽车的可能性也越高,但对出行距离和出行碳排放的影响均不显著;虽然家庭人均月收入越高与拥有小汽车呈显著的正相关关系,但收入水平仅对社交出行碳排放有显著的正向影响;自行车拥有与小汽车拥有之间没有显著的相关关系,拥有自行车的居民在通勤出行中距离较短,但对出行碳排放并没有显著的直接影响。

3.2.2 居民态度与偏好的影响 居民与出行相关的态度对出行碳排放的影响并不大。是否认为“低碳绿色出行是重要的”和是否认为“小汽车出行是身份地位的象征”对居民小汽车拥有并无显著的影响,且对出行距离及其碳排放的影响亦不显著。

相比态度方面,居民与出行相关的偏好则对出行碳排放具有不可忽视的影响,其中,“喜欢公共交通出行”与“喜欢小汽车出行”的影响最为显著。模型结果表明,居民对公共交通出行的偏好对4种类型出行碳排放均具有显著的负向影响,但与出行距离呈正向相关关系。这说明了有公共交通出行偏好的居民在出行中会倾向于选择低碳的公共交通,从而排放较少的CO2,但使用公共交通的出行距离相比小汽车或非机动化出行方式很可能更长。相反,居民对小汽车出行的偏好则对4种类型出行碳排放具有显著的正向影响,且与小汽车拥有正向相关。这说明,有小汽车出行偏好的居民更可能拥有小汽车,且在出行中倾向于使用高碳的出行方式(例如小汽车)。虽然“喜欢就近上班”对通勤距离具有显著的负向影响,但与排放的CO2并无显著的相关性。这是因为,即使通勤距离较短,但居民亦有可能使用高碳的出行方式通勤,这将更多取决于居民是喜欢公共交通出行抑或喜欢小汽车出行的偏好。此外,“喜欢步行或自行车出行”对休闲娱乐出行距离及其碳排放具有较为显著的负向影响,但对其他类型出行影响不大。这很可能是因为,通过步行或自行车出行较难满足其他类型出行的需求。例如,虽然居民有步行或自行车出行的偏好,但由于通勤距离过长或其他客观因素的限制,无法通过步行或自行车达到通勤目的。而“喜欢运动和锻炼身体”则对4种类型出行碳排放均无显著影响,这说明,具有运动和锻炼身体偏好的居民并不一定会在出行中选择有益身心健康、低碳环保的出行方式,例如步行或自行车。

以上研究结果说明,居民对低碳绿色出行持如何态度,以及是否把小汽车出行视为身份地位的象征,对出行碳排放的实际影响并不大。而转变居民出行方式选择偏好,由小汽车出行转向公共交通出行,是减少出行碳排放最直接而有效的途径。

3.2.3 建成环境的影响 在考虑了居住自选择效应之后,建成环境对出行碳排放仍然具有显著的影响(总效应)。这些影响有的是对出行碳排放的直接效应,有的则是通过影响小汽车拥有和出行距离进而再转化为对出行碳排放的间接效应(表6)。具体而言,在通勤出行中,社区土地利用混合度、公交站密度和路网密度对其出行碳排放具有直接效应,显著性水平分别为10%、1%和5%;同时,社区到城市公共中心的距离、公交站密度、地铁站密度和路网密度具有显著的间接效应(除公交站密度外,显著性水平均为1%)。但在社交出行、休闲娱乐出行和日常购物出行中,以上建成环境要素对出行碳排放的直接效应并不明显,主要表现为间接效应。也即,虽然建成环境对这些类型出行碳排放没有直接影响,但仍然会通过影响居民小汽车拥有或出行距离进而对其碳排放产生影响。同时,这也说明了建成环境对通勤出行碳排放的影响比其他类型出行的大,且在不同类型出行中的影响机理亦不一样。

从总效应来看,社区到城市公共中心的距离在通勤出行中对碳排放具有正向的总效应(来自间接效应),在社交出行、休闲娱乐出行和日常购物出行中影响不显著。也即,社区到城市公共中心的距离仅对与居住—就业空间距离密切相关的通勤碳排放有影响,且是通过影响居民小汽车拥有和通勤出行距离进而对通勤碳排放产生的间接影响。这很大程度上是因为居民就业地与城市公共中心区位关联较大,而其他出行目的地则更多受居住地影响,与城市公共中心关联较弱,由此对其他类型出行碳排放影响不大。居住人口密度在社交出行、休闲娱乐出行、日常购物出行中对碳排放具有显著的正向总效应,在通勤出行中的影响并不显著,与肖作鹏等[24]、姜洋等[25]的研究结论一致,但与Barla等[23]和Zahabi等[30]分别在加拿大昆士兰和蒙特利尔的研究结论相反。他们的研究显示居住人口密度具有显著的负向影响作用。这说明,居住人口密度对中国城市居民出行碳排放的影响作用与西方国家不一样。杨文越等关于中国交通碳排放影响因素的宏观层面研究也发现,人口密度对交通碳排放具有正向效应[54]。这很可能是因为中国城市过高的人口密度导致产生了与西方城市相反的影响效应,例如因人口拥挤而导致的交通拥堵。在美国,Hong的研究就证实了居住人口密度与出行碳排放之间存在先正后负的非线性关系[26],而Brand等在英国的研究也发现居住人口密度对出行碳排放的影响不显著[34]。土地利用混合度在通勤出行、社交出行和日常购物出行中均呈现负向总效应,与已有的研究结论基本一致[24, 28-30];但本文发现,它在休闲娱乐出行中呈现显著的正向总效应(显著性水平1%)。也即社区土地利用混合度越高,有可能会促使居民在休闲娱乐出行中排放更多的CO2。这在一定程度上说明,社区土地利用多元化并不能完全抑制所有类型出行的碳排放,它也有可能诱发某些类型出行碳排放的增加。社区公交站密度对居民通勤出行碳排放具有显著的正向总效应,对社交出行碳排放和日常购物出行碳排放则具有显著的负向总效应,与肖作鹏等[24]对北京的研究结论相似。

Tab. 6

表6

表6内生变量对内生变量之间的标准化总效应、直接效应和间接效应

Tab. 6Standardized total, direct and indirect effects of endogenous variables on endogenous variables

| 内生变量 | 效应 | 通勤 | 社交 | 休闲娱乐 | 日常购物 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CAR | TD | TC | CAR | TD | TC | CAR | TD | TC | CAR | TD | TC | |||||

| DTC | 总效应 | -0.119a | 0.354a | 0.129a | -0.245a | 0.197a | 0.045 | -0.366a | 0.135 | -0.010 | -0.226a | 0.069 | -0.006 | |||

| 直接效应 | - | 0.388a | - | -0.211b | 0.233a | - | -0.328a | 0.199a | - | -0.207b | 0.124b | - | ||||

| 间接效应 | -0.119a | -0.034a | 0.129a | -0.033a | -0.036b | 0.045 | -0.038c | -0.065b | -0.010 | -0.019 | -0.056a | -0.006 | ||||

| RD | 总效应 | 0.120b | -0.128b | -0.025 | 0.203a | 0.030b | 0.057a | 0.205a | 0.036b | 0.065a | 0.164a | 0.040a | 0.051a | |||

| 直接效应 | 0.077c | -0.162a | - | 0.208a | - | - | 0.216a | - | - | 0.175a | - | - | ||||

| 间接效应 | 0.043b | 0.034a | -0.025 | -0.005b | 0.030b | 0.057a | -0.010b | 0.036b | 0.065a | -0.011a | 0.040a | 0.051a | ||||

| LUM | 总效应 | - | - | -0.073c | -0.081c | -0.012c | -0.023c | - | - | 0.089a | -0.083c | -0.020b | -0.026b | |||

| 直接效应 | - | - | -0.073c | -0.083c | - | - | - | - | 0.089a | -0.088c | - | - | ||||

| 间接效应 | - | - | - | 0.002c | -0.012c | -0.023c | - | - | - | 0.006b | -0.020b | -0.026b | ||||

| BSD | 总效应 | -0.264a | 0.338a | 0.353a | -0.326a | -0.048b | -0.092a | -0.329a | 0.210b | 0.038 | -0.281a | -0.069a | -0.087a | |||

| 直接效应 | -0.151a | 0.413a | 0.272a | -0.334a | - | - | -0.269b | 0.268a | - | -0.301a | - | - | ||||

| 间接效应 | -0.113a | -0.075a | 0.081b | 0.008b | -0.048b | -0.092a | -0.059b | -0.058b | 0.038 | 0.019a | -0.069a | -0.087a | ||||

| MSD | 总效应 | -0.098a | -0.028a | -0.040a | -0.143b | -0.021b | -0.040b | -0.222a | -0.039b | -0.071a | -0.156a | -0.038a | -0.048a | |||

| 直接效应 | -0.107a | - | - | -0.146b | - | - | -0.234a | - | - | -0.166a | - | - | ||||

| 间接效应 | 0.009a | -0.028a | -0.040a | 0.004b | -0.021b | -0.040b | 0.011b | -0.039b | -0.071a | 0.011a | -0.038a | -0.048a | ||||

| RND | 总效应 | 0.084a | -0.252a | -0.257a | 0.028b | -0.167a | -0.076a | -0.097 | -0.430a | -0.251a | 0.042a | -0.152a | -0.070a | |||

| 直接效应 | - | -0.276a | -0.165b | - | -0.171a | - | -0.218b | -0.412a | - | - | -0.162a | - | ||||

| 间接效应 | 0.084a | 0.024a | -0.092a | 0.028b | 0.004b | -0.076a | 0.121a | -0.017 | -0.251a | 0.042a | 0.010a | -0.070a | ||||

| CAR | 总效应 | -0.086a | 0.258a | 0.370a | -0.024b | 0.143b | 0.275a | -0.047b | 0.168b | 0.303a | -0.064a | 0.230a | 0.290a | |||

| 直接效应 | - | 0.282a | 0.276a | - | 0.147b | 0.210a | - | 0.177b | 0.224a | - | 0.246a | 0.184a | ||||

| 间接效应 | -0.086a | -0.024a | 0.094a | -0.024b | -0.004b | 0.065b | -0.047b | -0.008a | 0.079b | -0.064a | -0.016a | 0.106a | ||||

| TD | 总效应 | -0.306a | -0.086a | 0.332a | -0.165b | -0.024b | 0.443a | -0.268a | -0.047b | 0.447a | -0.260a | -0.064a | 0.431a | |||

| 直接效应 | -0.335a | - | 0.456a | -0.169b | - | 0.489a | -0.282a | - | 0.533a | -0.278a | - | 0.511a | ||||

| 间接效应 | 0.029a | -0.086a | -0.124a | 0.004b | -0.024b | -0.046b | 0.013b | -0.047b | -0.085a | 0.018a | -0.064a | -0.081a | ||||

新窗口打开

表6显示,虽然社区公交站密度对居民小汽车拥有具有显著的负向总效应和直接效应(导致了对社交出行和日常购物出行的碳排放具有负向总效应),但同时也对通勤出行距离具有显著的正向总效应和直接效应(均大于小汽车拥有),由此导致了社区公交站密度越大,居民通勤出行碳排放越多。广州是一个公共交通非常发达的城市,有的社区虽然与城市公共中心距离较远,但同时也拥有较高的公交站密度,例如汇侨社区。也即,虽然这些社区公交供给水平较高,但其居民通勤距离也较长,导致了其通勤出行碳排放较大。因此,虽然提高社区公交站密度可以有效地抑制居民购买小汽车的需求,但未必能进一步减少出行碳排放。而地铁站密度和路网密度对4种类型出行碳排放均具有负向的总效应,与已有的研究结论基本一致[4, 24, 31]。

以上研究结果证实了建成环境对不同类型出行碳排放的影响机理并不一样:有的建成环境要素可能在某种出行中对碳排放具有显著的影响,但在其他类型出行中则影响不显著;有的建成环境要素可能在这种出行中具有正向的影响,但在另一种出行中则具有负向的影响。因此,相关规划的编制与政策制定需要全面综合考量建成环境在不同类型出行中的影响,而不能仅关注于某一种出行,例如通勤。

4 结论

本文以广州为例,基于社区问卷调查数据和结构方程模型对居民出行碳排放影响机理进行了实证研究,主要得出以下结论与启示:(1)与西方国家一样,中国城市也同样存在居住自选择效应。也即居民会根据自己的社会经济属性和态度偏好选择居住在具有不同建成环境特征的社区,从而表现出一定的出行行为规律。在建成环境与出行行为研究中,若忽略了居住自选择效应,很可能会错误地估计(可能是高估,也可能是低估)建成环境的影响作用,从而误导以此为依据的规划与政策制定。

(2)居民关于“低碳绿色出行是否重要”、“小汽车出行是否身份地位的象征”等与出行相关的态度对出行碳排放的影响并不大,但偏好则对出行碳排放具有非常重要的影响。其中,居民对公共交通出行的偏好对出行碳排放具有显著的负向影响,而对小汽车出行的偏好则具有显著的正向影响。这说明,转变居民出行方式选择偏好,尤其是由小汽车出行向公共交通出行转变,对减少出行碳排放具有至关重要的作用。

(3)控制居住自选择效应后,建成环境仍然对出行碳排放具有显著的总效应(部分来自直接效应,部分来自通过影响小汽车拥有或出行距离进而产生的间接效应),说明对建成环境要素进行规划干预是非常有必要的。

(4)在不同类型出行中,建成环境对碳排放的影响并不一样。虽然它们对通勤出行碳排放的影响比其他类型的显著,但应全面考虑其在不同类型出行中的影响,为构建低碳城市空间结构与土地利用模式提供更加科学、客观的依据。

(5)社区到城市公共中心的距离对通勤出行碳排放具有正向影响,意味着应限制城市建成区的无序扩张,积极倡导多中心发展,缩短社区与城市公共中心之间的距离,进而减少居民通勤碳排放。同时,适度控制社区居住人口密度对抑制非通勤出行碳排放具有一定的积极作用,因为居住人口密度在社交出行、休闲娱乐出行、日常购物出行中对碳排放具有正向影响。社区土地利用多元化可以有效地满足居民大多数出行需求、缩短出行距离和促进使用低碳的出行方式,但也有可能会诱导部分出行碳排放的增加,例如休闲娱乐出行碳排放。虽然提升社区公交供给水平有利于降低居民购买小汽车的需求,但未必能够有效地减少所有类型出行碳排放,地铁站密度比公交站密度对减少出行碳排放具有更为重要的作用。因此,公交供给充足的社区应以增加地铁建设和扩大地铁服务范围来促进居民低碳出行,增加社区路网密度,摒弃大街区和宽马路,构建尺度适宜、“以人为本”的非机动化出行环境,将有利于引导居民出行行为的转变和低碳出行。

致谢:感谢美国明尼苏达大学曹新宇教授给本文提供了非常宝贵的修改意见!

The authors have declared that no competing interests exist.