, 张利平

, 张利平 , 李宗礼

, 李宗礼Interconnected river system network scheme of urban lake group based on water environment improvement

YANGWei , ZHANGLiping

, ZHANGLiping , LIZongli

, LIZongli通讯作者:

收稿日期:2017-05-16

修回日期:2017-10-30

网络出版日期:--

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (985KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

城市湖泊是城市的重要水体形态,在抵御洪水、调节径流、改善气候、维持生态平衡等方面发挥着重要作用。近年来,随着城市化进程的加快,我国城市湖泊面临着个数锐减、面积萎缩、水系割裂等重大问题,致使湖泊调蓄功能弱化,自净能力下降,生态功能逐步丧失[1]。生活污水、工业废水的排入造成湖泊氮、磷含量严重超标,水体富营养化日益严重。目前,大部分城市湖泊的水质难以达到使用功能的要求[2],对城市居民的健康和生态安全构成严重威胁。河湖水系连通作为水资源调配、水生态修复和改善、水灾害防御的重要手段[3,4],在国内外得到了广泛应用。河湖水系连通通过以动制静、以清释污,达到恢复湖泊自净能力、提高水环境容量和改善水质的目的,对于水资源的可持续利用、支撑经济社会发展、提高生态文明水平具有重要意义。目前,河湖水系连通的技术理论和评估方法尚处于探索阶段[4],一些专家****对河湖连通工程改善效果进行了研究。康玲等[5]建立湖泊群水动力水质模型,分析比较了三种调度模式下大东湖的COD、TN和TP水质改善效果。Xie[6]等通过对比引水前后的TN、TP和Chl-a浓度,表明调水能够有效改善巢湖水质。陈振涛等[7]利用水质改善率、类别变化指数和浓度变化指数分析了不同的引水水量和水源水质方案下河网水质改善情况。这些研究大多将水质改善效果作为连通方案确定的依据,也有一些研究关注河湖连通后湖泊水动力改善效果,并以此确定最佳连通方案。Li等[8,9]通过湖体水龄来研究引江济太工程下不同引水路线、流量和风场等对太湖的影响。卢绪川等[10]以换水率为研究对象,分析不同调水方案下太仓市主城区河网水体交换的改善情况。此外,还有一些其他指标来评估河湖连通改善效果。刘佳明等[11]提出成本与效益评估方法,对8种不同引水流量工况模拟结果进行分析,计算得到磁湖最佳引水流量方案。谢丽莉等[12]通过河道水面线、城市水面率、河湖生态水量等指标分析潮州市城区河湖连通后的防洪、生态、水文化景观效果。

这些研究大多仅对河湖连通后湖泊水动力或水质改善效果单独一方面进行评价,作为确定连通方案的依据,缺乏湖泊水动力和水质改善的综合评估体系。由于河湖连通是通过改善湖泊的水动力条件,加快水资源循环更新速度,从而提高湖泊的自净能力,改善湖泊的水环境质量[13]。因此,单指标评价方法不能全面地反映河湖连通工程对湖泊水动力和水环境的改善效果,从而造成连通方案选择的不合理。本文以汤逊湖湖泊群为研究对象,构建二维水量水质数学模型,从水动力评价指标、水质评价指标和社会经济指标三个方面建立河湖连通方案评价体系,对五种连通方案下汤逊湖湖泊群的水动力和水质改善情况进行综合评估,提出最佳的连通方案。

2 研究区域概况

汤逊湖位于武汉市东南部,是国内最大的城中湖,横跨江夏、洪山和东湖高新科技开发区3个行政区,面积为52.19 km2,调蓄容积为3285万m3,流域汇水面积为206.80 km2,是武汉市的备用水源地。汤逊湖流域属于中国长江中下游典型的平原水网地区,河道纵横交错,通过青菱河、巡司河与周围的青菱湖、黄家湖、南湖等湖泊相互连通,形成庞大的河湖水网体系(图1)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1汤逊湖水系连通工程示意图

-->Fig. 1Sketch of the Interconnected River System Network project of Tangxun Lake group

-->

近几十年来,由于汤逊湖湖泊群周边人口密度不断增加、产业园与开发区的快速建设以及水产养殖的迅猛发展,大量营养物质进入湖泊,导致湖泊水质逐渐恶化,富营养化日趋严重,湖泊生态健康受到严重威胁[14,15]。2011-2013年汤逊湖整体水质为IV类,2014年以后汤逊湖整体水质已降至V类,南湖、野湖、野芷湖水质目前均为劣V类[16],远低于规划的水质管理目标,难以达到使用功能的要求。针对汤逊湖湖泊群的水环境问题,武汉市提出实施河湖水系连通工程,完善汤逊湖水系与大东湖水系、梁子湖水系的水力联系,通过引江济湖和湖湖连通,将“死水”变“活水”,恢复汤逊湖湖泊群的水生态环境。

3 研究方法

3.1 基于DEM的二维水动力—水质数学模型

汤逊湖湖泊群水面面积较大,平均水深在1.5~3.3 m之间,湖底的平均坡降约为5‰,其垂直方向的尺度远小于水平方向上的尺度,是典型的宽浅型湖泊,因此假定沿水深方向上的分布是均匀的,采用基于DEM的平面二维水动力—水质模型[17,18]来描述湖泊流场和水质浓度的动态变化过程。(1)水动力模型

二维非恒定浅水运动方程为:

式中:x、y分别为湖水纵向和横向的流动距离;t为时间;q为湖泊的区间入流;u、v分别为x、y方向的流速;h为水深;z为水位;g为重力系数;f为柯氏力常数;n为糙率;Ca为风阻力系数;ρ、ρa分别为水和空气的密度;εx、εy分别为x、y方向的涡动粘滞系数;Wx、Wy分别为x、y方向上的风速。

(2)污染物迁移转化方程

根据质量平衡原理,平面二维水质迁移转换基本方程为

式中:c为湖泊中某种污染物的浓度;Ex、Ey分别为x、y方向的分子扩散系数、紊动扩散系数和离散系数之和;∑Si为湖泊水体污染物的汇源项,其他符号意义与水运动方程相同。

模型采用有限体积法进行离散,通过交替方向隐式迭代法(ADI)算法和三对角矩阵直接算法(TDMA)求解。

3.2 连通方案评估方法

结合水量水质数学模型模拟结果,对引水前后湖泊的水动力和水质状况进行综合分析评估。利用湖泊流速、水体滞水区面积比例和流场分布等对湖泊水动力条件进行评估,通过浓度改善率、浓度变化指数[19]和水质类别比例、水质超标率等指标对引水后湖泊水质改善情况进行评估,通过环境效益、运行成本、净效益等对河湖连通带来的经济效益进行评估。这些指标分别从不同角度反映湖泊水体的改善程度,本文建立的综合评价体系如表1所示。Tab. 1

表1

表1河湖连通方案评价体系

Tab. 1Evaluation system of IRSN scheme

| 指标类别 | 指标名称 | 单位 | 指标含义 |

|---|---|---|---|

| 水动力评价指标 | 全湖平均流速 | m/s | 反映湖泊置换速率和自我恢复能力。湖水流速大, 则水体活性较好,复氧能力强。 |

| 最大流速 | m/s | 反映引水后湖泊的最大水流流速。 | |

| 滞水区面积比例 | % | 反映滞水区或死水区面积大小,滞水区面积小,表明湖水整体更新程度好。 | |

| 水质评价指标 | 水质浓度改善率 | % | 反映湖泊各水质指标的变化趋势及改善程度。 |

| 浓度变化指数 | - | 反映整体水质的改善程度,浓度变化指数越大,说明水质改善效果越好。 | |

| 水质类别比例 | % | 反映引水前后水质变化的空间分布情况。 | |

| 水体超标率 | % | 反映湖泊超标水体面积的变化情况。 | |

| 社会经济指标 | 环境效益 | 万元 | 反映引水后污水治理费用减少所带来的效益。 |

| 运行费用 | 万元 | 反映工程运行期间产生的费用。 | |

| 净效益 | 万元 | 评估方案好坏,净效益越大,引水效果越好。 |

新窗口打开

3.2.1 水质浓度改善率

式中:Ri为第i种水质指标的浓度改善率;Cbi为引水前第i种污染物的平均浓度;Cai为引水后第i种污染物的平均浓度。Ri > 0,说明引水后水质得到改善,Ri < 0,说明引水后水质恶化,Ri越大,说明水质改善程度越大。

3.2.2 浓度变化指数

式中:P为浓度变化指数;Cbi为引水前第i种污染物的平均浓度;Cai为引水后第i种污染物的平均浓度;n为参加评估因子的数目。

P用来综合反映多种水质指标的变化趋势和变化程度,P > 0,说明引水后水质得到改善,P < 0,说明引水后水质恶化,P越大,说明水质改善程度越大。

3.2.3 水体超标率 水体超标率是指超标水体的面积占总面积的比例,根据各水质指标超标水体比例的平均值进行计算。汤逊湖水质管理目标为Ⅲ类,因此汤逊湖水体超标率是指超过Ⅲ类标准的水体面积占总面积的比例。青菱湖、黄家湖水质管理目标为Ⅲ类,南湖、野湖水质管理目标为IV类。

式中:T为水体超标率;Ai为第i种水质指标超标水体的面积;A为湖泊总面积;n为参加评估因子的数目。

3.2.4 成本和效益评估法 本文通过改进刘佳明等[11]提出的成本和效益评估法来评估不同方案的引水效益。效益是由于引水调控的作用,湖泊内污染物浓度降低,使得湖泊污水治理费用减少所带来的环境效益。不考虑引水带来的生态、景观等效益。污水治理费采用排污收费标准表征法[20],用调整后的污染物排放收费标准来表示,可通过公式(8)进行计算:

式中:B是经济效益,即引水后减少的湖泊污水治理费;

式中:Ni是第i种污染物指标减少的污染当量数;Ri为每一污染当量的征收标准,NH3-N、TN和TP征收标准分别为每污染当量1.4元、0.7元、0.7元[22,23];Mbi是引水前第i种污染物总量(kg);Mai是引水后第i种污染物总量(kg);Ki是第i种污染物的污染当量值(kg),NH3-N、TN和TP污染当量值分别为0.8 kg、0.8 kg、0.25 kg[22]。

在本文中,成本不考虑水系连通工程的建设成本,仅考虑其运行成本,主要为泵站的运行费用,可通过式(10)计算:

式中:C是运行成本;Pc是泵站单位引水量运行费(元/m3);Q是引水流量(m3/s);T是引水时间(s)。

式中:f是当地电价(元/kW·h);ρ是水的密度(kg/m3);g是重力加速度,取9.8 N/kg;Hst是泵站的净扬程(m);ηst是泵站效率。

根据湖北省电网销售电价表(2016年6月1日起执行),一般工商业电价为0.85元/千瓦时。参考汤逊湖泵站取工作扬程为6 m,泵站效率ηst取80%,计算得到泵站单位引水量运行费约为0.017元/m3。

工程净效益(E)为经济效益(B)与运行成本(C)的差值,净效益大于0时,经济效益大于运行费用,说明方案是可行的。净效益越大,说明连通方案的改善效果越好。

4 二维水动力—水质数学模型构建

4.1 湖底地形与计算网格

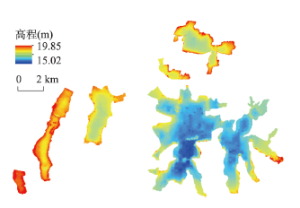

根据已有的汤逊湖湖泊群水下地形图,利用ArcGIS工具生成DEM网格数据,得到模型的地形文件(图2)。空间步长纵向距离ΔX= 30 m,横向距离ΔY=30 m,汤逊湖、南湖、黄家湖、野湖、野芷湖和青菱湖分别被划分成44526个、8200个、7496个、1527个、1805个和7540个网格。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2汤逊湖湖泊群水下地形图

-->Fig. 2The underwater topographical map of Tangxun Lake group

-->

4.2 初始及边界条件

汤逊湖湖泊群的水流运动受到湖面风场影响,风速取武汉市多年平均值2.8 m/s,风向取频率最高的东南风。时间步长取3600 s,初始浓度根据采样点(图3)实测浓度值插值生成湖泊浓度场,经模型反复计算,最终形成稳定的初始场,初始水位设定为湖泊的正常蓄水位,初始流速设为0 m/s。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3汤逊湖湖泊群采样点及排污口分布

-->Fig. 3Location of sampling sites and sewage outlets in Tangxun Lake group

-->

边界条件包括引水口、出水口以及点源和面源的输入。入流边界采用流量条件控制,水质浓度采用实测资料输入,出流边界采用水位条件控制。汤逊湖湖泊群周边点源排污口众多,将其整合成23个排污口(图3),采用实测的入湖点源浓度数据。城市面源污染主要是由降雨径流冲刷产生的,汤逊湖流域NH3-N、TN和TP面源污染物平均年入湖总量分别为93.5 t/a、204.5 t/a和74.2t/a[24],结合汤逊湖流域地形资料,对降雨径流的汇流路径进行分析,将汤逊湖流域划分成24个子汇水区,每个子汇水区概化成1个汇水入流口,位置如图3所示。由于缺乏面源污染实测数据,各汇水区面源污染根据汤逊湖流域年入湖面源总量,按降雨量和子汇水区面积大小进行时空分配。子汇水区的汇水流量根据径流系数法[25]进行计算,根据文献[24]汤逊湖区域径流系数取为0.49。降雨量采用邻近研究区域的武汉站实测逐小时降雨量数据。根据汤逊湖湖泊群水质超标情况选取NH3-N、TN和TP为水质模拟指标。

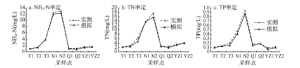

4.3 模型率定和验证

根据汤逊湖湖泊群未连通引水前的实际情形,利用2014年2月汤逊湖、南湖、野芷湖和青菱湖9个采样点的实测数据,对模型进行参数率定。连通前边界入流包括点源污染和面源污染,汤逊湖和南湖分别有1个出口。参数率定结果如表2和图4所示,率定期NH3-N、TN和TP平均误差分别为8.9%、10.27%、13.39%。Tab. 2

表2

表2模型水动力和水质参数率定结果

Tab. 2The calibrated parameters in hydrodynamics and water quality model

| 参数名称 | 数值 | 参数名称 | 数值 |

|---|---|---|---|

| 柯氏力常数(s-1) | 7.27×10-5 | 风阻力系数 | 0.0012 |

| 横向扩散系数(m2/s) | 0.5 | 纵向扩散系数(m2/s) | 0.8 |

| 横向涡动粘滞系数(m2/s) | 8.9 | 纵向涡动粘滞系数(m2/s) | 8.9 |

| 糙率 | 0.02 | NH3-N降解系数(d-1) | 0.05 |

| TP降解系数( d-1) | 0.008 | TN降解系数(d-1) | 0.015 |

新窗口打开

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4率定期采样点模拟值与实测值对比

-->Fig. 4Simulated and measured values at nine stations during model calibration

-->

利用2014年6月采样点的实测数据对模型进行验证,验证结果如图5所示,模拟值与实测值非常接近,NH3-N、TN和TP平均误差分别为9.18%、11.14%和14.56%,说明建立的二维水量水质数学模型能较好地反映汤逊湖湖泊群的水动力水质情况,可以作为方案计算的有效工具。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图5验证期采样点模拟值与实测值对比

-->Fig. 5Simulated and measured values at nine stations during model verification

-->

5 汤逊湖水系连通方案评估研究

5.1 连通方案设计

根据《武汉市湖泊规划》,规划将汤逊湖水系与大东湖水系和梁子湖水系连通,最终实现长江、大东湖、梁子湖、汤逊湖、金水河互通的江南水网。从大东湖引水,经引水口1流入南湖—野芷湖和汤逊湖,从梁子湖引水,通过东坝河经引水口2流入汤逊湖(图1);出水通过出口1和出口2由巡司河、青菱河经陈家山闸和汤逊湖泵站排入长江,并新建渠道通过出口3流入下游黄家湖和青菱湖。参考国内现有的调水工程引水库容比,选取40 m3/s为引水流量。根据不同引水口和出水口组合,制定五种不同的连通方案,如表3所示。其中,引水路线如图1所示:(1)线路A:大东湖→南湖→野芷湖→汤逊湖→巡司河(青菱河)→汤逊湖泵站(陈家山闸)→长江;(2)线路B:大东湖→南湖→巡司河→长江;(3)线路C:梁子湖→东坝河→汤逊湖→巡司河(青菱河)→汤逊湖泵站(陈家山闸)→长江;(4)线路D:汤逊湖→黄家湖→青菱湖→野湖→十里长渠→海口泵站→长江。

Tab. 3

表3

表3汤逊湖水系连通方案表

Tab. 3The IRSN schemes of Tangxun Lake group

| 连通 方案 | 引水流量(m3/s) | 出水口情况 | 引水路线 | |

|---|---|---|---|---|

| 东湖 | 梁子湖 | |||

| 方案一 | 40 | 0 | 出口1、出口2 | 线路A、线路B |

| 方案二 | 0 | 40 | 出口2 | 线路C |

| 方案三 | 40 | 40 | 出口1、出口2 | 线路A、线路B、线路C |

| 方案四 | 0 | 40 | 出口2、出口3 | 线路C、线路D |

| 方案五 | 40 | 40 | 出口1、出口2、出口3 | 线路A、线路B、线路C、线路D |

新窗口打开

初始水质根据采样点2014年实测水质数据的年平均值,生成湖泊初始浓度场。入流边界上,从东湖引水水质设定为东湖改善后的目标水质,根据《地表水环境质量标准》(GB/T 3838-2002)所规定的Ⅲ类水质标准,NH3-N、TN和TP浓度分别为1.0 mg/L、1.0 mg/L、0.05 mg/L,由于目前南湖水质比汤逊湖差,因此对南湖排出的水进行处理,待达到Ⅲ类水质标准后再引入汤逊湖;从梁子湖引水水质设定为梁子湖现状水质,为Ⅱ类水,NH3-N、TN和TP浓度分别为0.5 mg/L、0.5 mg/L、0.025 mg/L。出流边界采用水位控制在正常蓄水位。

5.2 各连通方案水环境改善评估

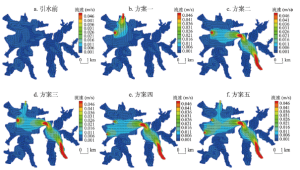

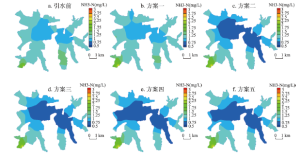

5.2.1 流场分析 通过数学模型对五种方案下湖泊水动力水质情况进行模拟,引水前后汤逊湖湖泊群流速情况如表4所示。引水前,汤逊湖湖泊群整体流动性较差,流速大部分小于0.006 m/s,滞水区域(流速小于0.0006 m/s)面积占总面积的31.4%。引水后汤逊湖湖泊群整体流动性有了一定的改善,湖泊平均流速和最大流速均有了提高,滞水区域面积比例明显减少。方案一和方案二分别设置一个引水口,仅改善部分湖泊的水动力条件,因此湖泊群整体水动力改善效果不明显,平均流速仅增大到0.005 m/s左右。方案五同时从东湖和梁子湖引水,将汤逊湖、南湖、黄家湖等六个湖泊连通起来,湖泊水体流动性有了很大程度的改善,平均流速增大到0.0087 m/s,滞水区域面积比例降至21.6%。Tab. 4

表4

表4汤逊湖湖泊群引水后流速及滞水面积比例

Tab. 4The flow velocity and stagnant water ratio under different schemes

| 方案 | 平均流速(m/s) | 最大流速(m/s) | 滞水区面积比例(%) |

|---|---|---|---|

| 引水前 | 0.0015 | 0.0065 | 31.4 |

| 方案一 | 0.0051 | 0.483 | 29.9 |

| 方案二 | 0.0056 | 0.690 | 24.8 |

| 方案三 | 0.0079 | 0.666 | 23.7 |

| 方案四 | 0.0084 | 0.749 | 23.0 |

| 方案五 | 0.0087 | 0.743 | 21.6 |

新窗口打开

以汤逊湖为例,对引水前后湖泊的流场空间分布情况进行分析(图6)。引水前汤逊湖在东南风的作用下形成局部环流,整体流速较小。方案一引水后汤逊湖流动性改善较小,由于进水口和出水口距离较短,水体置换范围仅局限在湖泊西北区域。方案二下,汤逊湖的流场分布发生显著变化,从梁子湖引水后,湖泊内呈现从东南入湖口到西部出湖口的定向水体运动,出入口处流速较大,但远离主流线上区域水体依然以环流形式运动,汤逊湖南部流速仍然较小。与方案二相比,方案三和方案四分别多设置了一个引水口和一个出水口,水体置换范围更大,整体的流速有了一定的提高。方案五设置两个引水口和两个出水口,引水后水体流动性改善最明显,水体置换范围最大。说明增设引水口和出水口,能够有效地加速湖泊水体流动,减少滞水区域面积。

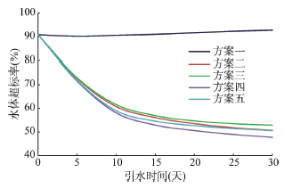

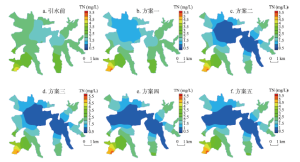

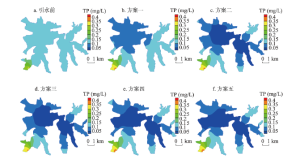

5.2.2 水质分析 对五种方案下的汤逊湖、南湖、黄家湖、青菱湖和野湖水质模拟结果进行分析,从汤逊湖水体超标率随引水时间的变化关系(图7)可以看出,方案一引水后超标水体比例有缓慢的增大趋势,方案二~方案五引水后,汤逊湖超标水体比例随着引水时间的增长逐渐下降,但下降幅度逐渐减小,引水0~10天汤逊湖超标水体比例显著下降,20天后基本处于稳定状态。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图6汤逊湖引水前后流场分布

-->Fig. 6Spatial distributions of flow field under different schemes

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图7各方案下汤逊湖水体超标率随时间的变化

-->Fig. 7Time-variation of the water standard exceeding ratios of Tangxun Lake under different schemes

-->

进一步对引水20天后各湖泊浓度改善率、浓度变化指数及水质类别比例进行分析,如表5所示。可以看出,方案一从东湖引水后,南湖水质改善效果较明显,NH3-N、TN和TP改善率分别为31.21%、38.85%和55.97%,水体超标率由98.03%减少到32.89%,劣V类水体明显减少。汤逊湖整体水质有一定改善,但改善率较低。由于未连通下游湖泊,因此方案一引水对下游黄家湖等湖泊没有影响。方案二仅从梁子湖引水,对上游南湖水质没有影响,汤逊湖NH3-N、TN和TP均有了很大程度的改善,水体超标率明显减少。方案三从东湖和梁子湖同时引水,南湖和汤逊湖水质均得到明显改善,Ⅰ~Ⅲ类水体比例显著增加,V类和劣V类水体有不同程度的下降。由于南湖位于汤逊湖上游,从梁子湖引水对南湖没有影响,因此南湖的改善效果与方案一仅从东湖引水时相同。方案四和方案五连通了下游湖泊,引水后黄家湖和野湖水质有了一定改善,但由于黄家湖初始水质比位于下游的青菱湖差,连通后青菱湖水质有所恶化。

Tab. 5

表5

表5汤逊湖湖泊群引水前后水质情况

Tab. 5Water quality of Tangxun Lake group before and after IRSN under different schemes

| 方案 | 湖泊 | 水质浓度改善率(%) | 浓度 变化指数 | 水质类别比例(%) | 水体 超标率(%) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NH3-N | TN | TP | Ⅰ~Ⅲ | IV | V | 劣V | ||||

| 引水前 | 汤逊湖 | - | - | - | - | 9.18 | 23.78 | 40.38 | 26.66 | 90.82 |

| 南湖 | - | - | - | - | 0 | 1.97 | 6.93 | 91.1 | 98.03 | |

| 方案一 | 汤逊湖 | -1.32 | 12.54 | 10.81 | 0.078 | 8.33 | 49.97 | 23.89 | 17.8 | 91.67 |

| 南湖 | 31.21 | 38.85 | 55.97 | 0.543 | 4.57 | 62.54 | 16.4 | 16.49 | 32.89 | |

| 方案二 | 汤逊湖 | 16.51 | 31.42 | 30.63 | 0.305 | 46.49 | 28.69 | 13.98 | 10.84 | 53.51 |

| 方案三 | 汤逊湖 | 15.85 | 33.5 | 32.43 | 0.321 | 45.31 | 31.48 | 13.37 | 9.83 | 54.69 |

| 南湖 | 31.21 | 38.85 | 55.97 | 0.543 | 4.57 | 62.54 | 16.4 | 16.49 | 32.89 | |

| 方案四 | 汤逊湖 | 17.17 | 31.32 | 31.53 | 0.311 | 49.41 | 25.28 | 13.51 | 11.79 | 50.59 |

| 黄家湖 | 21.52 | 14.87 | 51.72 | 0.366 | 6.91 | 15.25 | 43.45 | 34.39 | 93.09 | |

| 青菱湖 | 2.33 | -1.6 | -62.14 | -0.298 | 21.03 | 19.03 | 29.74 | 30.2 | 78.97 | |

| 野湖 | 27.71 | 2.13 | 36.57 | 0.264 | 0 | 33.33 | 50.6 | 16.07 | 66.67 | |

| 方案五 | 汤逊湖 | 16.04 | 32.65 | 31.53 | 0.313 | 47.31 | 28.66 | 12.93 | 11.1 | 52.69 |

| 南湖 | 31.21 | 38.85 | 55.97 | 0.543 | 4.57 | 62.54 | 16.4 | 16.49 | 32.89 | |

| 黄家湖 | 17.63 | 22.97 | 52.47 | 0.388 | 0.04 | 23.91 | 48.32 | 27.72 | 99.96 | |

| 青菱湖 | 2.37 | -0.85 | -62.03 | -0.295 | 22.52 | 19.07 | 32.03 | 26.38 | 77.48 | |

| 野湖 | 27.76 | 2.2 | 36.83 | 0.265 | 0 | 33.35 | 50.57 | 16.08 | 66.65 | |

新窗口打开

对汤逊湖引水前后NH3-N、TN和TP水质空间分布情况进行分析(图8~图10),引水后由于水体流动性增强,有利于湖泊污染物的扩散和降解,汤逊湖大部分区域水质得到了改善,但湖泊南部水质改善效果不明显。方案一水质改善范围最小,方案四和方案五水质改善范围最大。与流场分布图对比可以看出,水体流动性对水质改善有很大影响,流速越大,水质改善效果越明显,主流线流经区域水体大部分得到置换,水质改善效果显著,均转变为Ⅱ类水和Ⅲ类水。汤逊湖南部区域由于距离引出水口较远,引水水流影响较小,水体置换率低,水体流动性仍然较差,尤其是湖泊西南湖汊区域,由于两个排污口的持续排污,NH3-N、TN和TP的浓度较引水前增大。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图8各方案下汤逊湖引水20天后NH3-N空间分布

-->Fig. 8Spatial distributions of NH3-N concentration 20 days later after the diversion under different schemes

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图9各方案下汤逊湖引水20天后TN空间分布

-->Fig. 9Spatial distributions of TN concentration 20 days later after the diversion under different schemes

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图10各方案下汤逊湖引水20天后TP空间分布

-->Fig. 10Spatial distributions of TP concentration 20 days later after the diversion under different schemes

-->

5.2.3 引水效益评估 增设进水口能够有效地改善湖泊的整体水质,但相应的成本也会提高,本文采用成本和效益评估法对不同方案进行评估。根据方案总引水流量和模拟得到的引水前后五个湖泊水体中的污染物量,由公式(8)~(11)求出相关指标,如表6所示。可以看出,五种方案净效益均大于0,说明这五种方案均可行。方案三和方案五同时从东湖和梁子湖引水,引水后污染物浓度最低,经济效益最大,但相应的运行成本也增加。五种方案对比可以看出,方案五净效益最大,说明方案五水质改善效果最好。

Tab. 6

表6

表6各连通方案引水后的效益与成本

Tab. 6Benefits and investments under different schemes

| 方案 | 引水流量(m3/s) | 污染物量(kg) | 经济效益(万元) | 运行成本(万元) | 净效益(万元) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NH3-N | TN | TP | |||||

| 引水前 | - | 133821.2 | 212388.9 | 18383.1 | - | - | - |

| 方案一 | 40 | 119334.1 | 174779.1 | 14984.7 | 203.33 | 117.50 | 85.83 |

| 方案二 | 40 | 122782.3 | 167619.4 | 16223.4 | 193.62 | 117.50 | 76.11 |

| 方案三 | 80 | 107856.8 | 144923.0 | 13418.5 | 355.11 | 235.01 | 120.11 |

| 方案四 | 40 | 119391.0 | 165971.8 | 14044.5 | 234.05 | 117.50 | 116.54 |

| 方案五 | 80 | 105319.4 | 143262.0 | 11252.8 | 390.99 | 235.01 | 155.98 |

新窗口打开

5.2.4 最佳连通方案优选 为确定最佳连通方案,本文结合水动力、水质和社会经济三个方面的评价指标对五种方案进行综合评估,水动力指标选取平均流速和滞水区比例,水质指标选取能够反映整体水质改善效果的五个湖泊的整体水质浓度改善率和浓度变化指数,社会经济指标选取净效益,评估结果如表7所示。

Tab. 7

表7

表7各连通方案综合评估结果

Tab. 7Comprehensive evaluation results of five schemes

| 方案 | 水动力评价指标 | 水质评价指标 | 社会经济指标 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均流速(m/s) | 滞水区比例(%) | 水质浓度改善率(%) | 浓度变化指数 | 净效益(万元) | |||

| NH3-N | TN | TP | |||||

| 方案一 | 0.0051 | 29.9 | 2.85 | 12.66 | 13.57 | 0.114 | 85.83 |

| 方案二 | 0.0056 | 24.8 | 10.61 | 20.19 | 19.68 | 0.196 | 76.11 |

| 方案三 | 0.0079 | 23.7 | 13.88 | 26.13 | 27.46 | 0.271 | 120.11 |

| 方案四 | 0.0084 | 23.0 | 14.23 | 21.61 | 19.9 | 0.213 | 116.54 |

| 方案五 | 0.0087 | 21.6 | 16.78 | 28.02 | 26.62 | 0.281 | 155.98 |

新窗口打开

从综合评估结果可以看出,方案五湖泊的平均流速最大,滞水区域比例最少,水质浓度改善率和浓度变化指数均最大,说明方案五水动力和水质改善效果均最明显。综合考虑经济效益和运行成本,方案五的净效益最大,说明方案五能够带来最大的引水效益。且方案五能够将汤逊湖、野芷湖、南湖、黄家湖等六个湖泊连通起来,通过从东湖和梁子湖联合引水,同时改善这6个湖泊的水动力和水质条件。因此,选取方案五为最佳连通方案。

6 结论与讨论

本文通过构建二维浅水湖泊水动力水质数学模型,对五种连通方案下汤逊湖湖泊群的水动力和水质进行了耦合模拟,利用建立的水动力、水质和社会经济等评价指标对引水前后湖泊的水动力和水质改善情况进行综合评估,该评估方法可为今后河湖连通方案的确定提供一定的参考依据。(1)河湖连通后湖泊水体流动性明显增强,有利于湖泊污染物的稀释和降解,从而有效改善湖泊的水环境。引水0~10天,湖泊水动力和水质状况得到显著改善,但随着引水时间的增长,改善幅度逐渐减小,最终趋于稳定,这与之前的研究结论一致[11, 26]。

(2)五种方案的综合评估结果可以看出,方案一和方案二分别从东湖和梁子湖引水,分别改善南湖和汤逊湖的水动力和水质条件,对其他湖泊影响较小。方案五同时从东湖和梁子湖引水,将汤逊湖、南湖、黄家湖等六个湖泊连通起来,引水后滞水区域最小,水质改善效果最好,且能够带来最大的引水效益,选取该方案为最佳连通方案。说明增设进水口和出水口,能够有效地加速湖泊水体流动,从而改善湖泊水环境状况。

(3)本文对成本和效益评估法[11]的具体计算方法进行了改进,通过排污收费标准表征法来计算污水治理费,与改进前的生活污水处理费法相比,这种方法引入“污染当量”的概念,可以同时对多种污染物进行统一处理;改进前的单位引水量运行费通过参考现有泵站估算得到,没有具体的计算方法,本文通过电价和泵站扬程计算单位引水量运行费,实现了单位引水量运行费的具体计算方法,为运行成本的计算提供了更可靠的支撑。

(4)河湖连通会改变湖泊水体的流动形态和水质状况,从而改变水生生物的生活环境,对水生植物、浮游植物、浮游动物、底栖动物等湖泊主要生物类群的生长和繁殖造成一定影响[27,28]。在今后的研究中,可结合水生态模型对引水后湖泊的水动力、水质和水生态进行综合模拟。

(5)河湖水系连通性已成为河流健康以及提高水资源利用的一个重要指标[28,29]。维持水系连通性实质上就是要保持河湖水体的流动性和连续性,以此来增强湖泊的自我恢复能力,实现湖泊的长久健康稳定存在,达到良性水循环的综合目标。在开展河湖连通工程的同时应采取全面截污、生态修复等综合治理措施,以达到全面改善湖泊水生态环境的目的。

The authors have declared that no competing interests exist.