, 郑瑜晗

, 郑瑜晗Spatial variation pattern of ecological conservation and its zonal suitability at the county level in China

HUANGLin , ZHENGYuhan

, ZHENGYuhan收稿日期:2017-02-20

修回日期:2017-04-27

网络出版日期:2017-08-07

版权声明:2017《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (15758KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

伴随工业化、城镇化和农业现代化的生态系统退化、生物多样性丧失等生态问题逐渐引起广泛关注[1-4]。为了扭转生态环境恶化的势头,20世纪70年代中国开始实施三北防护林体系建设工程,2000年开始陆续实施了天然林保护、退耕还林、长江流域与珠江流域防护林、退牧还草、湿地保护、野生动植物保护及自然保护区建设等一系列重大生态保护与建设工程,据统计工程总投资超过13000亿元。随着系列生态工程的实施,中国生态系统持续退化的局面在一些区域得到遏制,项目建设区生态环境明显改善[5-7],森林面积与植被覆盖度显著增加[8-10],退化草地得到恢复[11-13],沙化土地面积的扩张速度得到了有效控制[13-15],水土流失面积有所下降,部分水土流失区域的水土保持能力显著增强[16-18]。尽管如此,中国生态恶化趋势尚未得到根本扭转,生态保护与开发建设活动的矛盾依然突出,生态安全形势依然严峻[19]。20世纪50年代,国际上开始从生态、经济、社会效益等不同角度开展生态保护措施的评价[20]。中国自20世纪90年代开始,相继针对三北防护林、退耕还林、天然林保护等重大生态工程,构建评价指标体系,通过站点监测对比、遥感时空分析等,从涵养水源、保持水土等方面评价工程的生态效益[5-7]。然而,由于缺乏长时间序列生态系统变化的时空信息以及工程监测评估技术方法,对于大规模生态工程实施以来的生态系统变化状况缺乏定量化认识,难以对工程取得的生态成效及其问题进行快速、科学的评估,进而对今后生态保护的工程布局、政策设计等缺乏有针对性的认识[11, 21]。因此,通过第三方开展系统、全面和准确的工程生态成效评估,是各类生态工程面临的急迫问题。

然而,国家对生态保护工程的规划范围和实际投入皆以县域为基本单元,没有工程项目空间分布的精准规划,宏观尺度难以获得工程实施的具体范围,因此针对工程效果的评估难以拆分哪些是气候变化的作用,哪些是生态工程的贡献,甚至某项工程的贡献。同时,过去唯GDP的政绩观导致对地方政府的考核并未考虑生态环境,部分县域仅将环境质量作为一个简单考核指标。近几年,生态GDP、GEP成为政绩考核的新导向,按照不同区域的主体功能定位,在经济贫困或是生态脆弱或是生态环境极为优良的县域开始实施差别化的考核机制[22]。许多研究以县域为单元开展生态环境质量状况评价,并尝试应用于县级绩效考核[23-25]。2011年开始,中央政府每年对重点生态功能区县域生态环境质量进行监测评价考核,根据生态环境质量变差或变好的程度扣减或奖励其财政转移支付资金[26]。因此,需要了解在县域尺度上年际生态系统状况变化,各类生态保护项目对生态状况恢复和改善的效果如何,是否数量越多效果越好?在国家或区域尺度上,生态保护项目和工程措施的区域适宜性如何,是否遵循地带适宜性规律?以及未来生态工程的项目设计、空间布局和具体实施应注意哪些问题。因此,如何开展县域尺度生态系统变化的监测评估以及生态保护效果评价成为一个急待解决的问题。本文为国家开展县域生态环境质量监测评价考核,为今后生态工程项目的深入实施和滚动规划提供科学基础。

2 数据与方法

2.1 数据收集与处理

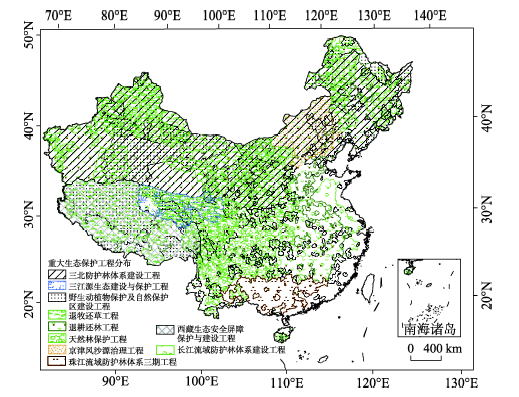

本文的生态保护主要包括三北防护林体系建设、天然林资源保护、退耕还林/还草、长江珠江流域防护林体系建设、野生动植物保护及自然保护区建设、退牧还草、京津风沙源治理、三江源自然保护区生态保护和建设、西藏生态安全屏障保护与建设、岩溶地区石漠化综合治理等重大生态工程项目以及国家重点生态功能区转移支付涉及的县域(市、县、旗)(图1)。统计县域(市、县、旗)内实施的生态保护项目数量,同时拆分得到造林、种草、封禁等不同生态保护措施的空间分布信息。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1中国县域尺度的生态保护项目空间分布

-->Fig. 1The distribution of ecological conservation programs of China at county level

-->

基于2000年和2015年中国100 m空间分辨率的栅格百分比土地覆被与土地利用变化(LUCC)数据集[3],该数据集以陆地卫星TM/ETM+遥感图像为信息源,结合中巴资源卫星图像数据,经图像精校正和拉伸处理后,通过人工解译获得土地利用类型及其变化数据,将土地利用类型划分为6个一级类型、25个二级类型。

本文收集了2000-2015年1 km空间分辨率的MODIS归一化植被指数(NDVI)数据,通过格式转换、重投影、拼接、重采样和滤波处理,采用最大合成法得到连续时间序列的16天NDVI数据,根据像元二分模型理论利用NDVI计算半月尺度的植被覆盖度,即认为一个像元的NDVI值是由绿色植被部分贡献的信息与无植被覆盖部分贡献的信息组合而成,公式如下:

式中:Fc为植被覆盖度;NDVIveg是纯植被像元的NDVI值;NDVIsoil是完全无植被覆盖像元的NDVI值,依据100 m生态系统类型数据确定纯植被和完全无植被覆盖的像元。

从中国气象数据网(http://data.cma.cn)下载740个国家气象观测站的降水量、月平均最高气温、月平均最低气温、月日照时数、2 m处风速、相对湿度等数据,经过质量控制和筛选后,采用DEM为协变量的ANUSPLIN插值方法内插得到1 km的气象格点数据。利用1998年联合国粮农组织改进的FAO56-Penman-Monteith模型[27]计算潜在蒸散量,并基于Thornthwaite方法[28]根据降水量和潜在蒸散量计算湿润指数(Im)。

式中:ET0 为年潜在蒸散发量(mm);P为年降水量(mm);Rn为地表净辐射(MJ·m-2·d-1);G为土壤热通量密度(MJ·m-2·d-1);T为日平均气温(℃);U2为2 m高处风速(m/s);es、ea分别为饱和与实际水汽压(kPa);?表示饱和水汽压—温度曲线的斜率(kPa/℃);γ为干湿表常数(kPa/℃)。

根据Im值范围划分气候带类型,即干旱(Im<-66.7)、半干旱(-66.7<Im<-33.3)、半湿润(-33.3<Im<0)、湿润(0<Im<20)、潮湿(Im>20)。

2.2 研究方法

本文以县域(市、县、旗)作为基本评价单元,分析生态保护集中开展的2000-2015年间,县域内优良生态系统、植被覆盖度的变化,定量判断县域生态系统状况变化,进而探讨这些变化与生态保护工程数量的关系,探讨县域尺度生态保护效果的地域分异,以及生态保护措施的地带适宜性。进一步细分2000年和2015年土地利用类型数据,将郁闭度高于30%的天然林和人工林、郁闭度高于40%且高度小于2 m的灌木林、覆盖度高于50%的草地、洪泛湿地与内陆沼泽等定义为优良生态系统,统计分析县域内优良生态系统面积占比,以及2000-2015年的变化面积占县域内该类优良生态系统总面积的比例。基于估算的2000-2015年最大植被覆盖度数据,利用最小二乘法拟合线性回归方程的方法,统计分析2000-2015年县域内最大植被覆盖度的年变化率。

采用相关系数的统计检验方法进行趋势显著性检验,分析优良生态系统变化面积占比、植被覆盖度年变化率与生态保护项目数量的相关关系。同时,依据反映水热条件变化的湿润指数,判断造林、种草、封禁等生态保护措施在湿润、半湿润、干旱、半干旱等不同区域的地带适宜性。

3 结果与分析

3.1 县域优良生态系统的地域差异

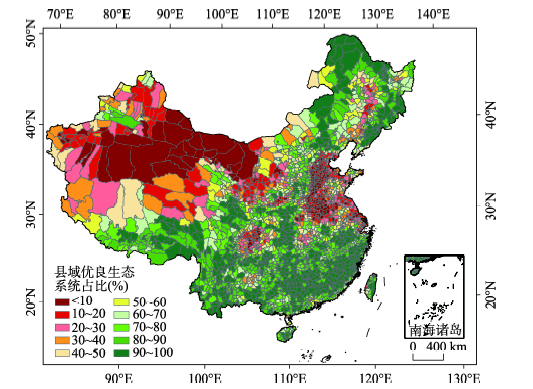

优良生态系统主要分布在中国东北温带季风气候区和南部亚热带地区(图2)。东北地区主要自小兴安岭绵延至长白山一带,县域优良生态系统面积占国土面积的比例多高于50%,仅森林覆盖率就达30%以上,形成了中国东北地区自然生态系统的天然屏障。内蒙古东部即大兴安岭南麓,集中分布着广袤森林,高覆盖草原和大量湿地,该区域县域优良生态系统面积占比也多在50%以上,而内蒙古中部以高覆盖草地生态系统为主,面积巨大,集中连片分布,尽管县域优良生态系统相对比重不足50%,也一般高于20%。西北地区以中低覆盖草原和荒漠为主,优良生态系统占比不足20%,优良生态系统面积占国土面积超过20%的县域数少于总数的25%;优良生态系统占比超过50%的县域仅5个,且在空间上分布不均,局部地区优良生态系统分布相对聚集,以天山、祁连山的森林、内蒙古中部草原和天山北部边缘地带的高覆盖草地为主。南方亚热带区以森林为主,优良生态系统占比高于50%的县域数量超过了该区总数的三分之二。西南喀斯特区县域优良自然生态资源占比偏低,约为10%~20%。秦巴、川西南、滇西南、桂北等地区森林集中分布,优良生态系统比例高,大部分县域占比超过了70%。青藏高原最为典型和占据绝对优势的优良生态系统为草地,各县优良生态系统面积比例大于50%的县域数占总数的86.1%,特别是藏东南分布大片原始森林,森林覆盖率达到了80%以上。华北平原及江浙一带由于城市化水平较高,建设用地面积急剧扩张,优良生态系统占比偏低,不足10%。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2中国优良自然生态系统的地带性分布格局特征

-->Fig. 2The zonal distribution pattern of China's high-quality natural ecosystems

-->

3.2 县域尺度生态保护的地域差异

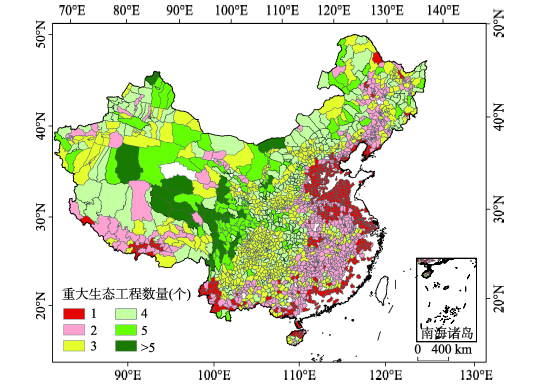

从中国县域生态保护项目数量看(图3),少于或等于1个生态保护项目的县域多分布于河北、山东、江苏、浙江、福建等东部沿海地区;有2个生态保护项目的县域集中分布在中部地区,以及东北地区和西藏、新疆等;有3个生态保护项目的县域主要分布在西部,特别是西南地区、黄土高原区;有4个生态保护项目的县域分布于内蒙古、新疆北部、藏北等区域,等于或大于5个生态保护项目的县域则多位于青海三江源、藏东南、川西、祁连山、新疆南部等区域。中国生态保护措施以封禁、造林、种草等为主,从空间分布上看,内蒙古中东部、天山北麓、塔里木河上游、鄂尔多斯高原、黑河流域、疏勒河流域、黄河西岸等地区结合实施造林、种草和封禁等措施;内蒙古、青海、西藏、新疆等草原区则更多采用封禁和轮牧等草地生态保护措施;秦巴、川南和滇西南、桂北、藏东南、武陵山区等森林保育区多结合造林与封禁措施。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3中国县域重大生态工程数量的空间分布

-->Fig. 3The number distribution of major ecological conservation programs of China at county level

-->

3.3 2000-2015年县域优良生态系统与植被覆盖度变化

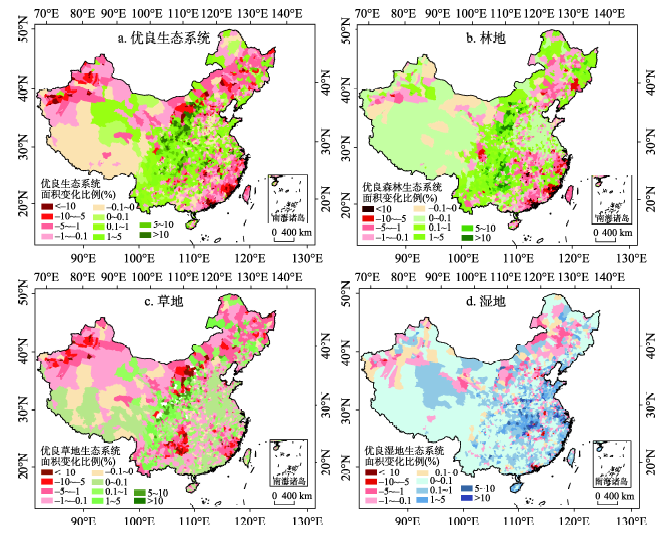

2000-2015年,中国有1512个县域的优良生态系统面积占比提高,特别是黄土高原和长江上中游流域地区(图4)。从不同优良生态系统类型来看,1722个县域的优良森林面积占比提高,1522个县域的高覆盖度草地面积占比提高,2214个县域的湿地面积占比提高。黄土高原的森林面积明显增加,其生态保护与恢复工程项目产生了正面作用,实现了由“整体恶化、局部好转”向“总体好转、局部良性循环”的转变。长江上中游流域地区以耕地面积的缩减为代价,森林面积明显上升,湿地面积微弱增长,特别是三峡库区、乌江流域。同时,2000-2015年有1347个县域的优良生态系统面积占比下降,特别是新疆西北部、东南沿海、东北与内蒙古中东部。其中,1137个县域的优良森林面积占比下降,1337个县域的高覆盖度草地面积占比下降,645个县域的湿地面积占比下降。东南沿海地区城镇化导致了森林和草地面积下降,新疆西北部、东北与内蒙古中东部县域的森林面积明显增加然而草地和湿地面积大幅下降,从而导致优良生态系统占比下降,就气候背景而言不利于该地区生态系统质量和服务能力的提升。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图42000-2015年中国县域优良生态系统、林地、草地、湿地面积变化比例空间分布

-->Fig. 4Area change proportion of forest, grassland, wetland and high-quality ecosystems of China at county level during 2000-2015

-->

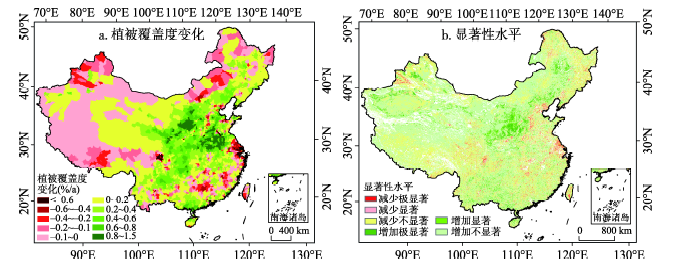

2000-2015年,中国县域尺度植被覆盖度变化呈现出显著的区域分异特征(图5)。黄土高原、黄淮海平原、京津冀、川黔渝、两广等地区的县域植被覆盖度明显上升。其中,黄土高原区上升趋势最为明显,秦巴山地、伏牛山地区尤为显著,植被覆盖度年增幅高达0.8%~1.5%。黄淮海平原、沂蒙山地以及大别山一带,覆盖度也呈较为明显地上升趋势,年增幅约0.4%~0.8%。相比而言,植被覆盖度下降的县域主要集中在新疆北部、西藏中部、内蒙古中东部等干旱半干旱区、以及长江三角洲等城市化扩张区域。新疆北部、内蒙古中东部植被覆盖度年降幅大于0.6%,长三角以及湘赣浙等长江中下游地区由于近年来城镇化水平较高,植被覆盖度亦呈现降低趋势。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图52000-2015年中国县域尺度的植被覆盖度变化及其显著性水平

-->Fig. 5Changes of vegetation coverage and its significance level of China at county scale during 2000-2015

-->

3.4 县域尺度生态保护的适宜性评价

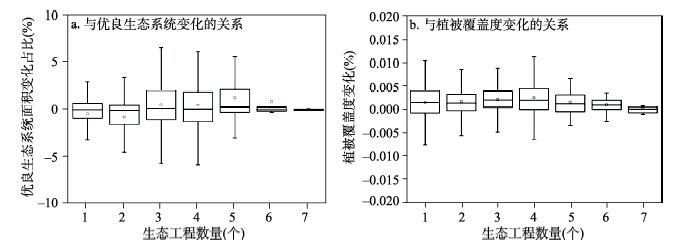

县域生态保护项目数量与指标变化的关系表明(图6),实施3~5个生态保护项目的县域,优良生态系统面积变化占该县域优良生态系统面积的比例较高,而实施项目数量少于3个或多于5个的县域占比较低;实施4个生态保护项目的县域,平均植被覆盖度年增幅最高,项目数量越多植被覆盖度反而减少。因此,项目数量与优良生态系统、植被覆盖度变化等反应生态状况改善的指标未呈现正相关关系。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图6生态保护项目数量与优良生态系统变化、植被覆盖度变化的关系统计

-->Fig. 6The relationships between the number of ecological conservation programs and the changes of high-quality ecosystem and vegetation coverage

-->

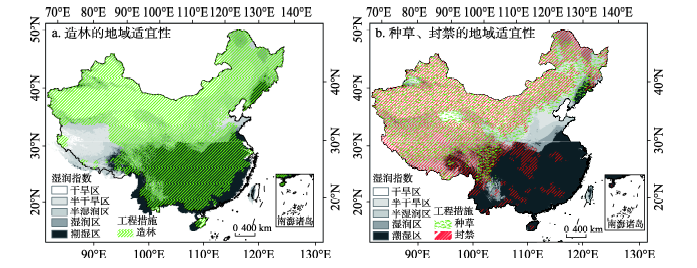

气候变化与生态保护同时影响区域生态系统变化,其中气候的影响是最主要的。生态保护措施需要适应区域气候背景,不适宜的措施对区域生态系统产生负向胁迫,比如西北疏勒河流域、天山北麓、塔里木河上游等干旱区绿洲地带,由于其天然降水条件相对较好、或者有较为充足的高山冰雪融水与地表、地下水补给,生态系统以中低覆盖草原为主,县域平均实施生态保护项目3个以上,种草、封禁具有一定成效,然而造林等措施难以改变生态退化态势甚至导致进一步恶化(图7)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图7造林、种草、封禁与生态系统分布规律的地域适宜性

-->Fig. 7The distribution of afforestation, grass planting, enclosure and zonal suitability of ecosystem in China

-->

4 讨论与结论

4.1 结论

本文通过分析2000-2015年中国县域尺度优良生态系统与植被覆盖度变化,评价生态保护项目在县域生态系统变化中的作用,结论表明生态保护项目数量与优良生态系统、植被覆盖度变化等反映生态状况改善的指标并未呈现正相关关系。首先,中国优良生态系统分布存在地带性差异,东北地区、南方亚热带区、青藏高原东南部的县域优良生态系统面积占比多高于50%,西北地区、西南喀斯特区、华北平原等县域优良生态系统占比多低于20%。其次,中国近几十年实施的生态保护项目多安排在典型生态脆弱区,比如青海三江源、藏东南、川西、祁连山、新疆南部等西部地区的县域生态保护项目数量多大于5个。2000-2015年,约53%县域的优良生态系统面积占比提高,黄土高原、黄淮海平原、京津冀、川黔渝、两广等地区的县域植被覆盖度明显上升,而新疆北部、西藏中部、内蒙古中东部等干旱半干旱区、长三角等区域植被覆盖度下降,说明影响区域生态系统变化的因素中,气候变化起主导作用[29-30]。因此,生态保护应遵循优良生态系统分布格局,气候变化背景下造林等工程措施应遵循自然规律。4.2 讨论

未来的生态保护项目首先应在宏观层面明确需要保护和恢复的空间范围,依照中国县域生态系统地带性分异与适宜性规律进行统一规划设计与工程实施,减少不必要的项目重复或分散布局,针对不同类型区域实施分类保护,比如优良生态系统面积大于50%的县域,应以优质生态资源的保护为主,优先实施生态补偿,同时兼顾长期性生态建设成果巩固;生态保护项目实施后优良生态系统显著增加,或各类植被长势明显改善,生态退化得到有效遏制的县域,应以长期性生态建设成果的巩固为主,兼顾优质生态资源保护,固定投入成果巩固资金,定期开展监测与评估;对于有多项生态保护项目,但是生态保护效果不好、有待进一步提升的县域,应避免分散部署多项生态保护项目的问题,推进“多规合一”,对重点地区实施优化整合模式,对分散部署、生态成效有限的生态工程进行综合规划、整合、提升,统筹各类项目资金,形成资金合力,提高资金使用效率。生态保护项目资金从上到下拨付过程中,一方面,上级政府为了平衡各方关系,往往会将转移支付资金再次分配,导致本该享受转移支付的县域所得转移支付资金被稀释;另一方面,部分地区的资金下达后存在私自扩大使用范围、补偿政策不透明、部门分摊等问题,从而大大降低了补偿资金使用效率,造成效果不明显。此外,各县域真正用于生态保护的转移支付资金比例较低,转移支付资金分配过程中,考虑更多的是地方的财政缺口、人口等因素,往往没有足够的资金用于生态保护。因此,以县域为基本单位的绩效考评机制需要与生态保护成效挂钩,基于县域尺度生态保护效果监测评估,科学合理的建立激励和奖惩机制,考核生态环境保护类资金的投入情况及其产生的生态效益。

本文通过优良生态系统面积、植被覆盖度等指标开展以县域为基本单元的生态保护效果评价,可为中国县域生态环境质量考核、生态保护资金核定、生态工程规划实施等提供科学依据。不同于基于生态GDP或GEP政绩考核[22]的定性描述,不同于单一指标分级核定的定量描述[23-24],也区别过于综合的指标评价可能掩盖实际效应[25]。本研究的不确定性主要体现在两个方面,一是优良生态系统的定义和划分,比如人工林中的桉树林、橡胶林及其他经济林以生产为目的,资源消耗和管理干扰大、生态效应低,不应归类为优良生态系统,但是由于其空间信息获取难度,本文中暂未考虑;另一方面,县域尺度统计分析难以辩识生态效应的提高或降低源于哪个具体项目,哪些生态保护项目产生成效,哪些没有成效,哪些项目叠加效果显著等等,需要进一步结合不同手段的具体项目效果开展深入探讨。

The authors have declared that no competing interests exist.

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

| [1] | 进入21世纪以来,生态系统研究取得了重要进展,在国际上形成了一系列的研究热点,包括生物多样性与生态系统功能、生态系统管理、生态风险与生态安全、全球变化的生态响应与效应等,表现出向着机理深化、多尺度系统监测与模拟、社会经济自然综合评价与管理对策等多维方向发展的总体趋势.中国的资源环境问题已经成为经济社会发展所面临的重要挑战.为应对挑战,我国已经开展了大规模生态保护、生态恢复重建等方面的生态工程,从而对生态系统研究提出了一系列哌待解决的科学问题.在综合分析中国国情和国际学术研究前沿领域与发展趋势的基础上,本文提出了我国末来生态系统研究的优先领域和重点方向. . 进入21世纪以来,生态系统研究取得了重要进展,在国际上形成了一系列的研究热点,包括生物多样性与生态系统功能、生态系统管理、生态风险与生态安全、全球变化的生态响应与效应等,表现出向着机理深化、多尺度系统监测与模拟、社会经济自然综合评价与管理对策等多维方向发展的总体趋势.中国的资源环境问题已经成为经济社会发展所面临的重要挑战.为应对挑战,我国已经开展了大规模生态保护、生态恢复重建等方面的生态工程,从而对生态系统研究提出了一系列哌待解决的科学问题.在综合分析中国国情和国际学术研究前沿领域与发展趋势的基础上,本文提出了我国末来生态系统研究的优先领域和重点方向. |

| [2] | How China and the rest of the world affect each other. |

| [3] | 土地利用/土地覆被变化(LUCC)是人类活动与自然环境相互作用最直接的表现形式,本文采用相同空间分辨率的卫星遥感信息源和相同的技术方法,对中国1980 年代末到2010 年土地利用变化数据进行定期更新。在此基础上,提出并发展土地利用动态区划的方法,研究土地利用变化的空间格局与时空特征。我们发现:1990-2010 年的20 年间,中国土地利用变化表现出明显的时空差异。“南减北增,总量基本持衡,新增耕地的重心逐步由东北向西北移动”是耕地变化的基本特征;“扩展提速,东部为重心,向中西部蔓延”是城乡建设用地变化的基本特征;“林地前减后增,荒漠前增后减,草地持续减少”是非人工土地利用类型变化的主要特征。20 世纪末与21 世纪初两个10 年相比,中国土地利用变化空间格局出现了一些新特征,原有的13 个土地利用变化区划单元演变为15 个单元,且部分区划单元边界发生变化。主要变化格局特征为黄淮海地区、东南部沿海地区、长江中游地区和四川盆地城镇工矿用地呈现明显的加速扩张态势;北方地区耕地开垦重心由东北地区和内蒙古东部转向西北绿洲农业区;东北地区旱作耕地持续转变为水田;内蒙古农牧交错带南部、黄土高原和西南山地退耕还林还草效果初显。近20 年间,尽管气候变化对北方地区的耕地变化有一定的影响,但政策调控和经济驱动仍然是导致我国土地利用变化及其时空差异的主要原因。2000 年后的第一个10 年,土地利用格局变化的人为驱动因素已由单向国土开发为主,转变为开发与保护并重。在空间格局变化的分析方法方面,应用“动态区划法”开展世纪之交两个10 年中国LUCC空间格局变化的分析,有效揭示了20 年来中国LUCC“格局的变化过程”,即动态区划边界的推移、区划单元内部特征的变化与单元的消长等;以及“变化过程的格局”,即土地利用变化过程与特征的分阶段区域差异,清晰刻画了LUCC动态区划中区划单元的消长,单元边界的变动,以及前后10 年的变化强度特征,揭示了土地利用“格局”与“过程”之间的交替转化规律,以及不同类型和区域的变化原因,证明了该分析方法的有效性。 . 土地利用/土地覆被变化(LUCC)是人类活动与自然环境相互作用最直接的表现形式,本文采用相同空间分辨率的卫星遥感信息源和相同的技术方法,对中国1980 年代末到2010 年土地利用变化数据进行定期更新。在此基础上,提出并发展土地利用动态区划的方法,研究土地利用变化的空间格局与时空特征。我们发现:1990-2010 年的20 年间,中国土地利用变化表现出明显的时空差异。“南减北增,总量基本持衡,新增耕地的重心逐步由东北向西北移动”是耕地变化的基本特征;“扩展提速,东部为重心,向中西部蔓延”是城乡建设用地变化的基本特征;“林地前减后增,荒漠前增后减,草地持续减少”是非人工土地利用类型变化的主要特征。20 世纪末与21 世纪初两个10 年相比,中国土地利用变化空间格局出现了一些新特征,原有的13 个土地利用变化区划单元演变为15 个单元,且部分区划单元边界发生变化。主要变化格局特征为黄淮海地区、东南部沿海地区、长江中游地区和四川盆地城镇工矿用地呈现明显的加速扩张态势;北方地区耕地开垦重心由东北地区和内蒙古东部转向西北绿洲农业区;东北地区旱作耕地持续转变为水田;内蒙古农牧交错带南部、黄土高原和西南山地退耕还林还草效果初显。近20 年间,尽管气候变化对北方地区的耕地变化有一定的影响,但政策调控和经济驱动仍然是导致我国土地利用变化及其时空差异的主要原因。2000 年后的第一个10 年,土地利用格局变化的人为驱动因素已由单向国土开发为主,转变为开发与保护并重。在空间格局变化的分析方法方面,应用“动态区划法”开展世纪之交两个10 年中国LUCC空间格局变化的分析,有效揭示了20 年来中国LUCC“格局的变化过程”,即动态区划边界的推移、区划单元内部特征的变化与单元的消长等;以及“变化过程的格局”,即土地利用变化过程与特征的分阶段区域差异,清晰刻画了LUCC动态区划中区划单元的消长,单元边界的变动,以及前后10 年的变化强度特征,揭示了土地利用“格局”与“过程”之间的交替转化规律,以及不同类型和区域的变化原因,证明了该分析方法的有效性。 |

| [4] | . |

| [5] | |

| [6] | |

| [7] | |

| [8] | . |

| [9] | 基于2000.2009年MODIS.NDVI植被覆盖指数,采用线性趋势分析、Hurst指数和偏相关系数等数理分析方法,对陕甘宁地区“退耕还林还草”实施10a来植被覆盖时空变化特征、影响因素及其未来变化趋势进行分析。结果表明:①2000—2009年陕甘宁地区植被覆盖呈现明显增加趋势0.032/10a,远快于三北防护林工程区1982—2006年植被覆盖平均增速0.007/10a;②陕甘宁地区植被恢复具有阶段性,整体呈“S”型增长,具有两次明显的植被高恢复期;③陕甘宁地区植被恢复以轻微改善为主,中度改善次之,呈退化趋势区域比重较小(2.38%),零星分布于宁南八县、定边东部、甘肃陇东的环县和镇原;④陕甘宁地区植被覆盖度逐年提高、生态环境持续改善是人类活动和气候变化共同驱动,其中人类经济活动作用明显;⑤陕甘宁地区植被恢复具有一定的持续性,未来大部分区域将持续改善,退化区集中分布于陕北中东部、“彭阳—镇原”南部以及盐池北部。 . 基于2000.2009年MODIS.NDVI植被覆盖指数,采用线性趋势分析、Hurst指数和偏相关系数等数理分析方法,对陕甘宁地区“退耕还林还草”实施10a来植被覆盖时空变化特征、影响因素及其未来变化趋势进行分析。结果表明:①2000—2009年陕甘宁地区植被覆盖呈现明显增加趋势0.032/10a,远快于三北防护林工程区1982—2006年植被覆盖平均增速0.007/10a;②陕甘宁地区植被恢复具有阶段性,整体呈“S”型增长,具有两次明显的植被高恢复期;③陕甘宁地区植被恢复以轻微改善为主,中度改善次之,呈退化趋势区域比重较小(2.38%),零星分布于宁南八县、定边东部、甘肃陇东的环县和镇原;④陕甘宁地区植被覆盖度逐年提高、生态环境持续改善是人类活动和气候变化共同驱动,其中人类经济活动作用明显;⑤陕甘宁地区植被恢复具有一定的持续性,未来大部分区域将持续改善,退化区集中分布于陕北中东部、“彭阳—镇原”南部以及盐池北部。 |

| [10] | 基于2000-2008年的MODIS影像,通过归一化植被指数(NDVI)像元二分模型对退耕还林 (草)、水土流失综合治理等生态恢复措施驱动下陕北黄土高原生态脆弱区的植被覆盖度进行了动态评估.结果表明:2000-2008年,陕北地区植被覆盖度 年内呈波动趋势,3月的植被覆盖度最差,8月最好;植被覆盖度空间分布的总体趋势是从西北向东南逐渐增加;年最大植被覆盖度在研究期间表现为明显增加;植 被覆盖度组成中,低等植被覆盖度面积减少,中等植被覆盖度面积增加;植被覆盖度增加地区的面积占全区一半以上,以研究区东北部尤为明显.研究区植被覆盖度 的显著增加是气候和人为因素综合作用的结果,一定程度上反映了生态恢复重建措施的有效性.像元二分模型可以准确模拟区域尺度上植被覆盖度的时空变化趋势, 在区域植被恢复效果定量监测与评估方面具有适用性. . 基于2000-2008年的MODIS影像,通过归一化植被指数(NDVI)像元二分模型对退耕还林 (草)、水土流失综合治理等生态恢复措施驱动下陕北黄土高原生态脆弱区的植被覆盖度进行了动态评估.结果表明:2000-2008年,陕北地区植被覆盖度 年内呈波动趋势,3月的植被覆盖度最差,8月最好;植被覆盖度空间分布的总体趋势是从西北向东南逐渐增加;年最大植被覆盖度在研究期间表现为明显增加;植 被覆盖度组成中,低等植被覆盖度面积减少,中等植被覆盖度面积增加;植被覆盖度增加地区的面积占全区一半以上,以研究区东北部尤为明显.研究区植被覆盖度 的显著增加是气候和人为因素综合作用的结果,一定程度上反映了生态恢复重建措施的有效性.像元二分模型可以准确模拟区域尺度上植被覆盖度的时空变化趋势, 在区域植被恢复效果定量监测与评估方面具有适用性. |

| [11] | 基于生态系统结构—服务动态过程趋势分析,针对生态保护与建设工程预期目标,构建了由生态系统结构、质量、服务及其变化因素构成的生态成效评估指标体系,研究发展野外观测、遥感监测和生态过程定量模拟一体化的监测评估技术体系,评估了三江源生态保护和建设一期工程的生态成效。结果表明:工程实施8年以来,三江源区宏观生态状况趋好但尚未达到1970s比较好的生态状况,草地持续退化趋势得到初步遏制但难以达到预期"草地植被盖度提高平均20%~40%"的目标,水体与湿地生态系统整体有所恢复,生态系统水源涵养和流域水供给能力提高,区域水源涵养量达到了增加13.20亿m3目标;重点工程区内生态恢复程度好于非工程区,除了气候影响以外,工程的实施对促进植被恢复具有明显而积极的作用;然而,草地退化局面没有获得根本性扭转,工程实施尚未遏制土壤水蚀增加趋势,一期工程局部性和初步性特点突显出三江源区生态保护任务的长期性和艰巨性。 . 基于生态系统结构—服务动态过程趋势分析,针对生态保护与建设工程预期目标,构建了由生态系统结构、质量、服务及其变化因素构成的生态成效评估指标体系,研究发展野外观测、遥感监测和生态过程定量模拟一体化的监测评估技术体系,评估了三江源生态保护和建设一期工程的生态成效。结果表明:工程实施8年以来,三江源区宏观生态状况趋好但尚未达到1970s比较好的生态状况,草地持续退化趋势得到初步遏制但难以达到预期"草地植被盖度提高平均20%~40%"的目标,水体与湿地生态系统整体有所恢复,生态系统水源涵养和流域水供给能力提高,区域水源涵养量达到了增加13.20亿m3目标;重点工程区内生态恢复程度好于非工程区,除了气候影响以外,工程的实施对促进植被恢复具有明显而积极的作用;然而,草地退化局面没有获得根本性扭转,工程实施尚未遏制土壤水蚀增加趋势,一期工程局部性和初步性特点突显出三江源区生态保护任务的长期性和艰巨性。 |

| [12] | 本文评价了三江源自然保护区生态系统宏观结构及涵养水源、保持水土、保护生物多样等主要生态服务功能,分析了自然保护区生态保护与建设工程的生态成效及其原因。结果显示,工程实施后,各自然保护区的土地覆被转类指数明显增加,生态系统宏观状况好转;保护区内草地生产力皆呈增加趋势,水域面积增加,食物供给能力提高,栖息地生境好转。森林类保护区的森林面积减少趋势得到遏制;湿地类保护区的湿地面积多呈增加趋势;草地类保护区的草地减少趋势缓解,荒漠化明显遏制,草地植被覆盖度有所增加;冰川类保护区多条冰川I出现明显退缩导致冰川融水增多,有利于雪线以下草地净初级生产力的增加。 . 本文评价了三江源自然保护区生态系统宏观结构及涵养水源、保持水土、保护生物多样等主要生态服务功能,分析了自然保护区生态保护与建设工程的生态成效及其原因。结果显示,工程实施后,各自然保护区的土地覆被转类指数明显增加,生态系统宏观状况好转;保护区内草地生产力皆呈增加趋势,水域面积增加,食物供给能力提高,栖息地生境好转。森林类保护区的森林面积减少趋势得到遏制;湿地类保护区的湿地面积多呈增加趋势;草地类保护区的草地减少趋势缓解,荒漠化明显遏制,草地植被覆盖度有所增加;冰川类保护区多条冰川I出现明显退缩导致冰川融水增多,有利于雪线以下草地净初级生产力的增加。 |

| [13] | . |

| [14] | . |

| [15] | 针对锡林郭勒草原的严重退化,近年来启动了草原生态恢复工程,但工程实施的效果由于范围广、时间短而很难予评价.利用锡林郭勒草原地区1999~2004年的SPOT-VGT 10天最大值合成NDVI时间序列数据,在求得各年NDVI年最大值(NDVImax)的基础上,通过搜寻各像元邻域内NDVImax的最大值以及与之相应的气候因子,建立起了像元尺度上的气候-植被生长基准响应模型,并以此为依据运用相对残差趋势法识别出了处于恢复阶段的草原区域.最后,将遥感监测结果与羊单位统计资料进行对比分析,结果发现,在县级行政区域尺度上的平均恢复趋势与基于羊单位和NPP构建的放牧压力趋势具有较好的反比例关系,初步证明了该方法在时间序列较短情况下的有效性. . 针对锡林郭勒草原的严重退化,近年来启动了草原生态恢复工程,但工程实施的效果由于范围广、时间短而很难予评价.利用锡林郭勒草原地区1999~2004年的SPOT-VGT 10天最大值合成NDVI时间序列数据,在求得各年NDVI年最大值(NDVImax)的基础上,通过搜寻各像元邻域内NDVImax的最大值以及与之相应的气候因子,建立起了像元尺度上的气候-植被生长基准响应模型,并以此为依据运用相对残差趋势法识别出了处于恢复阶段的草原区域.最后,将遥感监测结果与羊单位统计资料进行对比分析,结果发现,在县级行政区域尺度上的平均恢复趋势与基于羊单位和NPP构建的放牧压力趋势具有较好的反比例关系,初步证明了该方法在时间序列较短情况下的有效性. |

| [16] | The erosion, transport and redeposition of sediments shape the Earth’s surface, and affect the structure and function of ecosystems and society. The Yellow River was once the world’s largest carrier of fluvial sediment, but its sediment load has decreased by approximately 90% over the past 60 years. The decline in sediment load is due to changes in water discharge and sediment concentration, which are both influenced by regional climate change and human activities. Here we use an attribution approach to analyse 60 years of runoff and sediment load observations from the traverse of the Yellow River over China’s Loess Plateau -- the source of nearly 90% of its sediment load. We find that landscape engineering, terracing and the construction of check dams and reservoirs were the primary factors driving reduction in sediment load from the 1970s to 1990s, but large-scale vegetation restoration projects have also reduced soil erosion from the 1990s onwards. We suggest that, as the ability of existing dams and reservoirs to trap sediments declines in the future, erosion rates on the Loess Plateau will increasingly control the Yellow River’s sediment load. |

| [17] | Abstract <p>The establishment of either forest or grassland on degraded cropland has been proposed as an effective method for climate change mitigation because these land use types can increase soil carbon (C) stocks. This paper synthesized 135 recent publications (844 observations at 181 sites) focused on the conversion from cropland to grassland, shrubland or forest in China, better known as the ‘Grain-for-Green’ Program to determine which factors were driving changes to soil organic carbon (SOC). The results strongly indicate a positive impact of cropland conversion on soil C stocks. The temporal pattern for soil C stock changes in the 0–10002cm soil layer showed an initial decrease in soil C during the early stage (502years) coincident with vegetation restoration. The rates of soil C change were higher in the surface profile (0–2002cm) than in deeper soil (20–10002cm). Cropland converted to forest (arbor) had the additional benefit of a slower but more persistent C sequestration capacity than shrubland or grassland. Tree species played a significant role in determining the rate of change in soil C stocks (conifer |

| [18] | . |

| [19] | |

| [20] | . |

| [21] | |

| [22] | 地域功能具有明显的空间异质性和时间变异性。随着工业化、城镇化快速发展,地域空间的分异性与人地系统的多样性不断增强,地域功能及其发展定位呈现多元化趋势。本文通过构建地域多功能性评价指标体系与指数分析模型,开展了中国县域尺度经济发展、粮食生产、社会稳定、生态保育功能及其综合功能的分级评判研究。结果表明:经济发展功能一级区主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、京津冀都市圈等东部沿海发达地区和中西部大城市周边地区;粮食生产功能一级区主要分布在东北平原、黄淮海平原、四川盆地、湖北中部及湖南东部等平原集中分布区;社会保障功能则大致由沿海到内地、由北到南逐渐减弱;生态保育功能一级区集中分布在东北地区和秦岭—淮河一线以南地区;将各单项功能进行县域尺度耦合,评价了各县域的综合功能强度,划分出综合功能强势区和弱势区,探讨了强化县域主导功能与优化生产要素配置的财政转移支付、生态补偿、政绩考核等创新机制和政策,为统筹区域发展和提升县域竞争力提供决策依据。 . 地域功能具有明显的空间异质性和时间变异性。随着工业化、城镇化快速发展,地域空间的分异性与人地系统的多样性不断增强,地域功能及其发展定位呈现多元化趋势。本文通过构建地域多功能性评价指标体系与指数分析模型,开展了中国县域尺度经济发展、粮食生产、社会稳定、生态保育功能及其综合功能的分级评判研究。结果表明:经济发展功能一级区主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、京津冀都市圈等东部沿海发达地区和中西部大城市周边地区;粮食生产功能一级区主要分布在东北平原、黄淮海平原、四川盆地、湖北中部及湖南东部等平原集中分布区;社会保障功能则大致由沿海到内地、由北到南逐渐减弱;生态保育功能一级区集中分布在东北地区和秦岭—淮河一线以南地区;将各单项功能进行县域尺度耦合,评价了各县域的综合功能强度,划分出综合功能强势区和弱势区,探讨了强化县域主导功能与优化生产要素配置的财政转移支付、生态补偿、政绩考核等创新机制和政策,为统筹区域发展和提升县域竞争力提供决策依据。 |

| [23] | 利用全国31个省(自治区、直辖市)2008年的县域数据,按照(HJ/T192-2006)的方法和指标,评价了全国县域尺度的生态环境质量状况,分析县域生态环境质量的空间分布格局.结果表明,我国县域生态环境质量以"良"和"一般"为主,占国土面积的72%;东部地区县域生态环境质量好于中西部地区,中部地区县域生态环境质量以"良"为主,西部地区则以"一般"为主;在空间分布格局上,各生态环境质量类型受气候、大的地形地貌影响明显,与重要的气候分界线、山脉分布具有很好的相关性. . 利用全国31个省(自治区、直辖市)2008年的县域数据,按照(HJ/T192-2006)的方法和指标,评价了全国县域尺度的生态环境质量状况,分析县域生态环境质量的空间分布格局.结果表明,我国县域生态环境质量以"良"和"一般"为主,占国土面积的72%;东部地区县域生态环境质量好于中西部地区,中部地区县域生态环境质量以"良"为主,西部地区则以"一般"为主;在空间分布格局上,各生态环境质量类型受气候、大的地形地貌影响明显,与重要的气候分界线、山脉分布具有很好的相关性. |

| [24] | . |

| [25] | 国家重点生态功能区转移支付办法的政策目标是改善民生和保护生态环境。以陕西省享受该项转移支付的37个县2009-2011年的样本数据为例,对中国县域生态环境质量与国家重点生态功能区转移支付资金之间的关系进行实证检验。结果表明:增加转移支付能够促进国家重点生态功能区生态环境质量的改善,但是这种影响较为微弱。后期还需要通过调整办法、改变理念等举措来提高国家重点生态功能区转移支付的生态环境保护效率。 . 国家重点生态功能区转移支付办法的政策目标是改善民生和保护生态环境。以陕西省享受该项转移支付的37个县2009-2011年的样本数据为例,对中国县域生态环境质量与国家重点生态功能区转移支付资金之间的关系进行实证检验。结果表明:增加转移支付能够促进国家重点生态功能区生态环境质量的改善,但是这种影响较为微弱。后期还需要通过调整办法、改变理念等举措来提高国家重点生态功能区转移支付的生态环境保护效率。 |

| [26] | |

| [27] | |

| [28] | |

| [29] | |

| [30] |