, 胡锦灿

, 胡锦灿 , 童新梅

, 童新梅The socio-spatial structure of Guangzhou and its evolution

ZHOUChunshan , HUJincan

, HUJincan , TONGXinmei

, TONGXinmei通讯作者:

收稿日期:2015-06-10

修回日期:2015-11-4

网络出版日期:2016-06-30

版权声明:2016《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (995KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

城市社会空间结构历来是城市地理研究的重点之一[1]。1949年Shevky等[2]首次提出“社会区”的概念,其后,****们以其为基础,采用不同的数据,基于不同的尺度,对不同城市进行社会区分析,成果颇丰。从数据来源看,大多数****采用人口普查数据进行个案城市社会区分析,辅以实地调查数据分析特定社会区[3-5]。从研究的空间基本单元看,国外研究主要以社区为单位,而国内研究多数以街(镇)为单位。街(镇)相比社区空间尺度大,难免掩盖了社区层面的部分特征。近年来,国内****开始以社区(居委会)为单位进行社会区分析[6]。从研究方法看,****们基本沿用因子生态分析法,也有****提出一些新的方法,如运用建模法设计出优劣并存的类型算法[7],运用地理信息系统分析城市内部地理空间变化[8],运用标准化的统计方法以及艾夫斯放大率分析影响因素的“弹性”[9],运用可视化方法分析社会空间隔离以及利用时间和空间轴的图形呈现公众社交网络和活动模式[10]等。

从研究结论看,中西方社会空间结构演变的影响因素差异明显。西方城市社会区形成的影响因素主要为Shevky等提出的社会经济地位、家庭和种族三个基本要素,其他因素在不同城市中也有显现。如妇女劳工比[11],年龄[12],家庭生命周期,年轻人群[13],彼此重叠和相互关联的一系列政治、社会、文化和经济网络[14]。中国城市社会区的影响因素,种族要素表现不明显,一般只体现在少数民族聚居的城市[15]。中国社会区的影响主因子主要包括农业人口比重、知识分子比重、外来人口比重等,主因子的持续性以及变化性客观上反映了中国转型期的特征。国内实证研究对象主要为北京[16-21]、上海[22-24]、广州[1, 25-30]、南京[31-33]、长春[34]等沿海发达城市以及西安[35]、兰州[36]、阜新[37]、南昌[38]等其他典型城市,汉族人口占比极大以及民族的融合,种族要素在社会区形成中影响作用不明显。同时,中国正处于转型期,市场经济下,社会流动性增大,原计划经济时期的工人、干部居住区等逐渐与周边社会区融合,外来人口和本地居民混居区等社会区随着外来人口的涌入逐渐显现。

尽管城市社会空间结构的相关研究成果较丰富,但对于同一城市的跨时间段跟踪性研究较少。国内外跟踪性研究的个案有多伦多[39]、芝加哥[40]、北京[21]等。作为中国改革开放的前沿地,广州市社会空间结构的变迁,在全国大城市发展中具有一定的代表性,值得跟踪研究。许学强[25]等于1985年首次对广州市社会区进行研究。周春山等[1]利用2000年第五次人口普查数据对广州市社会区进行分析并总结出基于老城区发展的演变模式、基于科教文卫与工业“飞地”发展的演变模式与基于农村社会区发展的社会区演变模式,其他类型的社会区是这三种社会区演化过程中的中间状态等。2000-2010年,广州社会经济又经历了10年的发展,社会空间结构发生了新的变化,很值得研究。本文采用与1985年和2000年研究相同的数据来源,运用相同的研究方法,并基于相同的空间尺度对广州市社会区进行分析。通过对广州跨时间段研究对比以及借鉴国内外相关研究,探讨广州市社会空间结构演变规律。

2 研究区、数据来源和研究方法

2.1 研究区

研究区为广州市十区(采用2010年行政区划,与2010年人口普查数据相对应。)(越秀区、荔湾区、天河区、海珠区、白云区、番禺区、花都区、萝岗区、黄埔区和南沙区),共148个街(镇),总面积3735 km2。2.2 数据来源

研究数据主要来源于广州市2010年全国第六次人口普查数据。街(镇)行政区划图来自第二次全国土地调查数据和广州市行政区划图等相关图件,通过ArcGIS 9.3获取街(镇)面积数据。2.3 研究方法

将收集的数据按照人口学特征划分为人口状况、家庭状况、职业状况和住房状况等7大类指标(表1),并与148个街(镇)组成135×148原始数据矩阵。应用统计分析软件SPSS 17.0,对原始数据矩阵进行KMO和Bartlett的球形度检验,得出KMO检验系数大于0.5,Bartlett检验系数(Sig.)值为0(表2),说明变量间的相关性强,数据模型合理,适宜做因子分析。Tab. 1

表1

表11985年、2000年与2010年广州社会区分析所选取的变量

Tab. 1Selected variables for the social area analysis of Guangzhou in 1985, 2000 and 2010

| 变量类型 | 1985年社会区 | 2000年社会区 | 2010年社会区 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 变量 | 数目 | 变量 | 数目 | 变量 | 数目 | |

| 一、人口状况 | 人口规模 | 3 | 一般统计指标 | 8 | 一般统计指标 | 3 |

| 性别比 | 1 | 性别比 | 3 | 性别比 | 1 | |

| 年龄结构 | 6 | 年龄结构 | 47 | 年龄结构 | 8 | |

| 民族构成 | 8 | 民族构成 | 1 | |||

| 户口类型 | 7 | 户口类型 | 10 | |||

| 人口的流动性 | 5 | 人口的流动性 | 8 | |||

| 受教育人口结构 | 12 | 受教育人口结构 | 7 | |||

| 老年人健康状况 | 4 | |||||

| 二、家庭状况 | 家庭收入 | 3 | 生活来源 | 4 | ||

| 家庭年龄 | 3 | 户型代际结构 | 5 | |||

| 家庭规模 | 4 | 户型规模结构 | 10 | 住房规模 | 10 | |

| 抚养率 | 1 | 抚养比 | 3 | |||

| 婚姻构成 | 5 | 婚姻构成 | 11 | |||

| 生育率构成 | 5 | 生育结构 | 7 | |||

| 住房用途 | 2 | |||||

| 三、职业状况 | 职业结构 | 22 | 职业结构 | 6 | ||

| 妇女就业 | 1 | 行业结构 | 16 | |||

| 不在业构成 | 8 | 不在业构成 | 8 | |||

| 工作时长构成 | 5 | |||||

| 工作能力 | 1 | |||||

| 学业构成 | 4 | |||||

| 四、住房状况 | 居住水平 | 4 | 居住水平 | 8 | ||

| 房屋层数 | 4 | 房屋层数 | 4 | |||

| 房屋年代 | 5 | 房屋年代 | 6 | 房屋年代 | 6 | |

| 房屋质量 | 3 | 房屋价值 | 9 | 房屋质量 | 3 | |

| 房屋设施 | 1 | 家庭设备 | 13 | 房屋设施 | 7 | |

| 人均住房面积构成 | 8 | |||||

| 房源情况 | 7 | 房源情况 | 6 | |||

| 租房费用构成 | 9 | 租房费用构成 | 7 | |||

| 五、出行状况 | 上班交通方式 | 3 | ||||

| 上班出行时间 | 3 | |||||

| 合计 | 67 | 200 | 135 | |||

新窗口打开

Tab. 2

表2

表2KMO和Bartlett检验结果

Tab. 2The results of the KMO and Bartlett tests

| 取样足够度的Kaiser-Meyer-Olkin度量 | 0.574 | |

|---|---|---|

| Bartlett的球形度检验 | 近似卡方 | 45098.201 |

| df | 9045 | |

| Sig. | 0.000 | |

新窗口打开

对原始数据矩阵进行主成分分析并观察主因子碎石图,发现主因子7以后的特征值变化很小,由此选取7个主因子较合适,累计方差贡献率为72.40%(表3)。为了使因子含义更清晰,选取斜交promax法计算出旋转后的因子载荷矩阵。根据因子载荷矩阵,通过聚类分析划分2010年广州市社会区类型。最后,通过比较分析2010年、2000年和1985年3个时段的社会区演变特征,提出广州市社会空间结构演变模式。

Tab. 3

表3

表3主因子特征根及方差贡献率

Tab. 3Eigenvalues and the total variance explained

| 主因子 | promax法 | ||

|---|---|---|---|

| 特征根 | 贡献率(%) | 累积贡献率(%) | |

| 1 | 33.872 | 26.805 | 26.805 |

| 2 | 23.606 | 17.774 | 44.579 |

| 3 | 14.967 | 9.981 | 54.559 |

| 4 | 20.292 | 8.384 | 62.943 |

| 5 | 11.941 | 3.530 | 66.473 |

| 6 | 8.981 | 3.039 | 69.513 |

| 7 | 9.764 | 2.890 | 72.403 |

新窗口打开

3 广州市2010年社会区分析

3.1 提取主因子

共提取7个主因子(表4),第1主因子(人口密集程度)第1主因子与外来人口、中老年人口、从事低收入工作变量、生育率较高等变量多呈正相关。与非农人口、不在业人口呈负相关。该因子表现为:当人口密集时,中老年人口比例比较大,从事低收入行业的人员较多,失业率较低,人口生育率较高。得分高的地区主要集中在中心城区(图1a)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图12010年广州社会空间结构各主因子得分分布

-->Fig. 1The distribution of scores of principal factors in Guangzhou in 2010

-->

第2主因子(农业人口比重)第2主因子与受教育水平为小学以下的人口、住房来源为自建住房的家庭呈强烈正相关,与农业人口比例、生育较多小孩等变量多呈正相关,与外来人口、较好住宅质量等变量呈负相关。该因子表现为:当农业人口比重较大时,平均受教育水平较低,住房以自建房为主,住宅质量较差,生育小孩数较多。得分高的地区主要集中在远郊区(图1b)。

Tab. 4

表4

表41985年、2000年和2010年广州社会区分析所提取的主因子

Tab. 4Principal factors for the social area analysis of Guangzhou in 1985, 2000 and 2010

| 因子 | 1985年社会区 | 2000年社会区 | 2010年社会区 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 特征值 | 贡献率(%) | 名称 | 特征值 | 贡献率(%) | 名称 | 特征值 | 贡献率(%) | |||

| 1 | 人口密集程度 | 15.13 | 20.59 | 人口密集程度 | 67.13 | 34.39 | 人口密集程度 | 33.87 | 26.81 | ||

| 2 | 科技文化水平 | 7.02 | 10.76 | 文化与职业状况 | 24.45 | 14.4 | 农业人口比重 | 23.61 | 17.77 | ||

| 3 | 工人干部比重 | 4.98 | 7.44 | 家庭状况与农业人口 | 19.96 | 8.58 | 文化水平 | 14.97 | 9.98 | ||

| 4 | 房屋住宅质量 | 4.68 | 6.93 | 不在业人口比重 | 13.92 | 5.14 | 房屋住宅质量 | 20.29 | 8.38 | ||

| 5 | 家庭人口构成 | 4.07 | 6.08 | 城市住宅质量 | 20.73 | 3.29 | 城镇人口和外来人口比重 | 11.94 | 3.53 | ||

| 6 | — | — | 中等收入阶层比重 | 8.98 | 3.04 | ||||||

| 7 | — | — | 低收入阶层比重 | 9.76 | 2.89 | ||||||

新窗口打开

第3主因子(文化水平)第3主因子与在校人口呈强烈正相关,与受教育水平为本科以上人口、未婚率高和年轻人比例高等变量呈正相关,与未完成学业率、新婚家庭比例等变量呈负相关。该因子表现为:当文化水平较高时,工作条件好,年轻人聚集,未婚率高。得分高的地区主要集中在大学城、五山和龙洞等高校集中区(图1c)。

第4主因子(房屋住宅质量)第4主因子与家庭住房间数1间、住房面积50 m2以下、租房费用200元以下、住房结构较差等变量呈正相关,与家庭住房间数3间、住房面积80 m2以上、住房有独立厨卫设施、12岁及以下小孩数等变量呈负相关。该因子表现为:住房条件较差时,少儿比例较低。得分高的地区主要集中在老城区(图1d)。

第5主因子(城镇人口和外来人口比重)第5主因子与家庭住房间数为8间以上的户数比重、外来人口比重呈正相关,与辍学人口比例、住房内无厨房的户数比例呈负相关。该因子表现为:家庭拥有住房数量多,外来人口较集中。得分高的地区主要为郊区街(镇)。(图1e)。

第6主因子(中等收入阶层比重)第6主因子与住房建成年代为20世纪90年代的户数比例、一周工作50小时以上呈正相关。该因子表现为:住房条件较好、住房年代较新的社区,吸引中等收入阶层聚集。得分高的地区为中心城区(图1f)。

第7主因子(低收入阶层比重)第7主因子与住房用途为生活住房的户数比例呈正相关,与月租金为1000元以上的户数比例呈负相关。该因子表现为:租金水平较低。得分高的地区主要集中在老城区边缘(图1g)。

3.2 社会区的划分

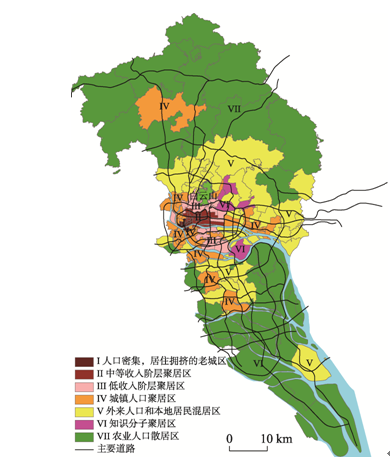

第Ⅰ类社会区(人口密集、居住拥挤的老城区)第1主因子“人口密集程度”和第5主因子“城镇人口和外来人口比重”在本区的平方和均值得分相当,且远高于其他主因子在本区的得分;第1主因子在本区的平均值为正值最大,而第5主因子在本区的平均值为负值最小(表5)。职业构成以批发和零售业、住宿和餐饮业为主,家庭收入较低。故典型特征为人口密集,本地人口集中,主要从事服务行业,收入水平较低。主要位于老城区(图2)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图22010年广州市社会区分布

-->Fig. 2Spatial distribution of social areas in Guangzhou in 2010

-->

Tab. 5

表5

表52010广州社会区特征判别表

Tab. 5Distinguishing characteristics of social areas in Guangzhou in 2010

| 社会区类别 | 包含的街(镇)单元(个) | 项目 | 第1主因子 | 第2主因子 | 第3主因子 | 第4主因子 | 第5主因子 | 第6主因子 | 第7主因子 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ⅰ | 9 | 平方和均值 | 2.073 | 0.163 | 0.598 | 0.015 | 2.298 | 0.932 | 0.190 |

| 平均值 | 1.422 | -0.381 | 0.686 | -0.033 | -1.476 | 0.675 | -0.008 | ||

| Ⅱ | 20 | 平方和均值 | 1.171 | 0.396 | 0.703 | 0.160 | 0.744 | 2.617 | 0.258 |

| 平均值 | 1.030 | -0.622 | -0.782 | -0.008 | 0.380 | 1.461 | -0.073 | ||

| Ⅲ | 17 | 平方和均值 | 0.543 | 0.322 | 0.746 | 0.432 | 0.587 | 0.548 | 3.680 |

| 平均值 | -0.201 | -0.505 | -0.613 | -0.095 | 0.120 | 0.269 | 1.671 | ||

| Ⅳ | 38 | 平方和均值 | 0.920 | 0.298 | 0.488 | 0.194 | 0.895 | 1.211 | 0.394 |

| 平均值 | 0.511 | -0.486 | -0.566 | 0.343 | 0.358 | -0.992 | 0.191 | ||

| Ⅴ | 33 | 平方和均值 | 1.447 | 0.237 | 0.289 | 0.337 | 1.243 | 0.360 | 1.201 |

| 平均值 | -1.100 | 0.016 | 0.006 | 0.117 | -0.705 | -0.227 | -0.660 | ||

| Ⅵ | 5 | 平方和均值 | 0.904 | 0.307 | 0.319 | 21.235 | 1.369 | 1.148 | 0.510 |

| 平均值 | -0.856 | -0.474 | -0.375 | -4.283 | -0.652 | 0.464 | 0.058 | ||

| Ⅶ | 26 | 平方和均值 | 0.325 | 4.288 | 3.277 | 0.448 | 0.754 | 0.512 | 0.785 |

| 平均值 | -0.340 | 1.722 | 1.658 | 0.253 | 0.639 | 0.115 | -0.486 |

新窗口打开

第Ⅱ类社会区(中等收入阶层聚居区)第6主因子“中等收入阶层比重”在本区的平方和均值以及平均值都为正值且最大(表5),故第二类社会区的典型特征为人口较密集,中等收入阶层集中分布。职业构成以信息传输、计算机服务和软件业、金融业为主,家庭收入较高。从地域分布上来看,主要位于老城区周边以及近郊城市化水平较高地区(图2)。

第Ⅲ类社会区(低收入阶层聚居区)第7主因子“低收入阶层比重”在本区的平方和均值以及平均值都为正值且最大(表5)。职业构成以租赁和商务服务业为主,家庭收入较低。第三类社会区的典型特征为低收入的外来人口和本地人口集中区(图2)。

第Ⅳ类社会区(城镇人口聚居区)第6主因子“中等收入阶层比重”在本区的平方和均值为正值且最大,平均值为负值最小,第1主因子“人口密集程度”得分都为较高的正值。职业构成以房地产业、水利、环境和公共设施管理业为主,不同收入阶层混居(图2)。

第Ⅴ类社会区(外来人口和本地居民混居区)第1主因子“人口密集程度”在本区的平方和均值为正值且最大,平均值为负值最小(表5)。职业构成以制造业为主,外来人口集中。故典型特征为人口密度相对小,本地人口和外来人口混杂,以低收入阶层为主(图2)。

第Ⅵ类社会区(知识分子聚居区)第4主因子“房屋住宅质量”、第1主因子“人口密集程度”和第3主因子“文化水平”在本区的平方和均值均为正值且较大,平均值为负值且较小(表5)。职业构成以科学研究、技术服务和地质勘查业、教育为主,知识分子集中。说明本区房屋住宅质量较好,年代较久远,人口较密集,平均文化水平较高。主要分布在五山街、龙洞街、新塘街以及小谷围街(图2)。

第Ⅶ类社会区(农业人口散居区)第2主因子“农业人口比重”在本区的平方和均值和平均值都为正值且最大(表5),说明本区农业人口集中。职业构成以农、林、牧、渔业为主,农业人口集中。主要分布在郊区的农业城镇(图2)。

4 广州市2010年、2000年和1985年社会区对比

4.1 主因子比较

对比2010年、2000年和1985年影响广州市社会空间结构的主因子(表4),发现:4.1.1 影响社会空间结构的主因子具有持续性 1985年和2000年抽取的主因子均为5个,总方差贡献率分别为51.8%和65.8%,2010年抽取的主因子为7个,总方差贡献率为72.4%。其中“人口密集程度”、“科技文化水平”、“房屋住宅质量”和“农业人口比重”为4个共同的主因子,且它们的排位稳定,说明人口密集水平、文化水平、住房水平以及身份是一直影响广州市社会区分异的重要因素。

4.1.2 持续性主因子的影响程度逐渐加强 4个共同主因子在1985年、2000年和2010年的方差贡献率之和分别为30.9%、60.7%和62.9%,占全部主因子总方差贡献率的比例分别为59.7%、92.2%和95.6%。说明这4个主因子对广州市社会空间结构的影响程度逐渐加强,并逐渐趋向稳定。

4.1.3 非持续性主因子具有较鲜明的时代性 非持续性的主因子分别有1985年的“工人干部比重”,2000年的“不在业人口比重”,2010年的“城镇人口和外来人口比重”、“中等收入阶层比重”和“低收入阶层比重”。1985年的“工人干部比重”,体现了计划经济时期身份差异是社会空间结构分异的重要影响因素;2000年的“不在业人口比重”,体现了经济体制转型期,国有企业的改革进一步深化,现代企业制度的建立阶段,就业人口的波动;2010年的“城镇人口和外来人口比重”、“中等收入阶层比重”和“低收入阶层比重”,体现了市场经济的进一步发展,人口流动性增加,社会阶层开始逐渐分化。

Tab. 6

表6

表61985年、2000年和2010年广州社会区类型比较

Tab. 6Types of social areas of Guangzhou in 1985, 2000 and 2010

| 1985年研究 | 2000年研究 | 2010年研究 |

|---|---|---|

| 人口密集混合功能旧城区 | 人口密集、居住拥挤的老城区 | 人口密集、居住拥挤的老城区 |

| 干部居住区 | 中等收入阶层聚集区 | 中等收入阶层聚居区 |

| 工人居住区 | 一般工薪阶层居住区 | 低收入阶层聚居区 |

| 知识分子居住区 | 知识分子、高级职业者聚集区 | 知识分子聚居区 |

| 农业人口散居区 | 农业人口聚集区 | 农业人口散居区 |

| — | 外来人口和本地居民混居区 | 外来人口和本地居民混居区 |

| — | 近郊城镇人口聚集区 | 城镇人口聚居区 |

新窗口打开

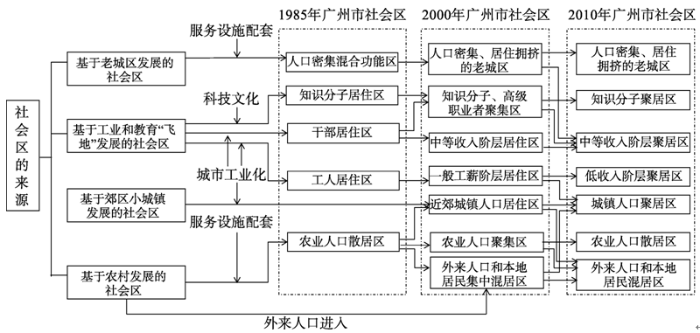

4.2 社会区变化特征

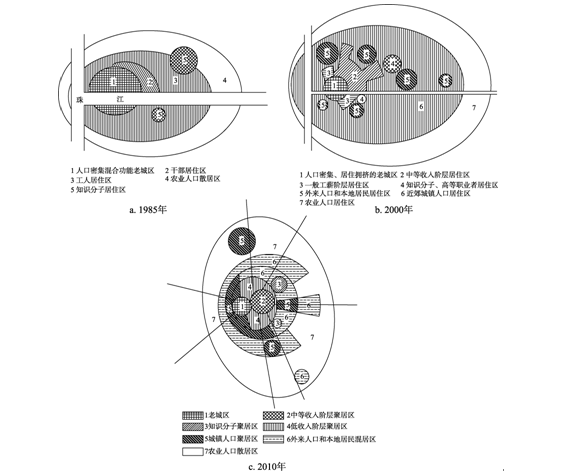

1985-2010年广州市社会区的变化(表6),主要体现了:4.2.1 社会区类型由剧变趋向稳定 2000年社会区较1985年社会区,在类型上发生了巨大的变化,原“干部居住区”和“工人居住区”逐渐演变为其他类型社会区。外来人口在广州社会区分异中的地位上升,开始出现“外来人口和本地居民混住区”。相比2000年,2010年社会区分类基本一致,但在空间分布上差异明显(图3)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图31985年[

-->Fig. 3The structure patterns of social areas of Guangzhou in 1985, 2000 and 2010

-->

4.2.2 强归属感的社会区具有历史延续性 “人口密集、居住拥挤的老城区”、“知识分子聚居区”和“农业人口散居区”为各时期共有的社会区类型。说明老街坊、知识分子和城郊农民是最为稳定的几类群体,相同的价值观和地域认同感使得他们对于所聚居的社会区具有强烈的归属感,对外来群体具有较强的排斥性,保证了这类社会区的历史延续性。

4.2.3 中等及以上收入阶层在社会区分异的影响作用逐渐增强 市场经济促进下,社会阶层分化加快,中等收入阶层逐渐壮大,高收入阶层开始逐渐形成。中等及以上收入阶层逐渐向区位更优、环境更好的地区集中。城市中心区和城市郊区出现越来越多的高收入阶层聚居的高档小区和中等收入阶层聚居的优质小区,如珠江新城住宅区、番禺碧桂园等。城市远郊区零星分布一些以度假为主要功能的别墅区,以满足越来越多的中等及以上收入阶层的休闲度假需求,如新塘凤凰城别墅区。中等及以上收入阶层聚居区与住房质量、家庭收入、受教育程度等呈正相关,与年龄、工作时长等呈负相关。

4.2.4 外来人口对社会区分异的影响逐渐由市中心往郊区蔓延 2000年广州社会区,外来人口以一种新的因素开始影响社会区的分异。到2010年,原“外来人口和本地居民混居区”逐渐演变为“城镇人口聚居区”,部分外来人口已逐渐融入当地,成为了城镇居民。城市外围,如花都区、南沙区等,逐渐形成新的外来人口聚居区。

4.2.5 政策因素已成为影响社会区分异的重要手段 相比2000年前的社会区,2010年广州城市空间进一步拉大,城区往东蔓延,往北和往南出现了“飞地”式发展,印证了2000年广州市城市总体发展战略规划提出的“南拓、北优、东进、西联”城市空间结构形态。以番禺小谷围岛为中心的知识分子聚居区的出现,是广州市2003年开始建设广州大学城重大举措的现实体现。

5 广州市社会区空间演变形式

5.1 人口密集、居住拥挤的老城区自我完善与外部演替并存

人口集中、商贸发达、底蕴深厚是广州老城区永葆活力的主要原因,广州“中调”战略的实施以及“三旧”改造的推动,促进了老城区的功能完善与提升,如长堤大马路金融街的建设等,促进了老城区产业结构的调整与优化。同时,研究发现,老城区的规模在缩小,由2000年的19个街道单元变为2010年的9个街道单元,面积由15.68 km2缩减为6.91 km2。减少的区域为老城边缘区,老城区社会区逐渐为中等收入阶层聚居区、城镇人口聚居区等新的社会区所演替。5.2 外来人口和本地居民混居区向外扩展

对比2000年和2010年广州市外来人口和本地居民混居区,可得出,① 该混居区的规模在扩大,由2000年的的15个街(镇)65.51 km2扩展到2010年的33个街(镇)737.11 km2;② 该混居区的分布由近郊区向远郊区扩展;③ 该混居区基本呈圈层分布。近10年来,广州市外来人口总量逐渐增大,外来人口主要以青壮年为主,多来自省外农村,普遍文化水平不高。郊区由于分布较多的工业企业,就业机会较多,且租房支出较少,生活成本较低,吸引大量的外来人口往郊区聚集。5.3 知识分子聚居区在外围新出现而在市中心逐渐弱化

对比2000年和2010年广州市知识分子聚居区的分布,发现:① 知识分子聚居区的规模变大,由2000年的3个街道单元演变为2010年的5个街(镇)单元;② 2000年的流花街道和新港街道知识分子聚居区到2010年不再显现;③ 小谷围街道、龙洞街道、元岗街道和新塘街道成为新的知识分子聚居区。教育事业的发展是知识分子聚居区规模扩大的根源。住房制度的改革以及城市内部功能的调整,是原流花街道和新港街道知识分子聚居区逐渐不显现的主要影响要素。大中专教育的发展以及大学城的建设,是新塘街、小谷围街等知识分子聚居区出现的原因。

5.4 近郊农业人口散居区逐渐被外来人口和本地居民混居区所取代

蔓延是城市的生长方式,由城市中心区向周边农业区扩散,使城市建成区不断扩大,农业区在逐渐退缩。2000-2010年,原郊区农业区逐渐为城市建成区所覆盖,如番禺的化龙镇、南村镇,白云区的石井街等。这些区域逐渐演变成为外来人口和本地居民混居区。6 社会空间结构演变模式与分异机制

6.1 广州市社会区演变模式

2000年研究提出了基于老城区发展的、基于工业和教育“飞地”发展的、基于农村社会区发展的社会区演变三种模式。本次研究发现,上述三种模式出现了新的变化,同时总结出第四种模式——基于郊区小城镇发展的社会区演变模式(图4)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4广州社会区演变模式

-->Fig. 4The change pattern of social areas in Guangzhou

-->

6.1.1 基于老城区发展的社会区更新与演替并存 由于历史因素和人们的心理习惯,公共服务设施完善、城市功能齐全的老城区将在一段时间内长期存在。但老城区商业繁荣,改造后利润更高,在政府的主导下,“中调”( “中调”的“中”指的是发展广州的中心城区,提高城市环境和生活品质,强化城市配套功能;“调”是指“调整、提升”,是“调优、调高、调强、调活”,关键是要提升老城区的发展质量。)

老城区核心区受制于历史风貌保护和改造成本高等因素,以局部更新改造为主,建筑形态和居民构成变化不大,仍保持老城区社会区的特征。老城区边缘区制约条件较低,改造力度和幅度较大。人口流动加快,部分老城居民迁出,更具消费力的年轻家庭由于工作以及子女教育等需要逐渐迁入改造后的住区。老城区边缘区原有特征逐渐模糊,中等收入阶层为主、建筑质量较好等新特征逐渐突显,逐渐演替为中等收入阶层聚居区等社会区。

6.1.2 基于工业和教育“飞地”发展的社会区逐渐融合,同时出现新的“飞地” 城市的快速扩展,原近郊“飞地”逐渐为城市建成区所覆盖。原工业“飞地”逐渐演变成为商业办公或居住区,原工人阶层逐渐演变成不同收入群体,促使了原工业“飞地”社会区的演变。原科教文体类“飞地”社会区,由于住房制度改革,高校住房逐渐流入市场,高校聚居群体更加多元化。高校与社会人员流动的加剧,促使了高校区与周边社区的融合。

“东进”和“南拓”战略的实施,广州开发区和广州南沙开发区的成立与发展,新的工业“飞地”逐渐在远郊区形成,并带来大量的外来人口的集聚,促使当地逐渐由农业人口散居区为主演变为外来人口与本地居民混居区等。新塘街、龙洞街等职业教育的发展,广州大学城的建成使用,是广州新的科教“飞地”出现的诱因。

6.1.3 基于农村社会区发展的社会区融合与分化并存 在城市的外围,社会区的演变主要处于由农业社会区向城市社会区的过渡阶段。城市的蔓延,使得原基于农村社会区发展的近郊工业区逐渐与城市社会区融合。城市工业的发展,对土地需求的增大,促使城市工业往远郊转移,原远郊农村社会区转为工业区,并吸引大量的务工人员聚集,加速了农村社会区的分化,演化为“外来人口和本地居民混居区”和“城镇人口聚居区”等。

6.1.4 基于郊区小城镇发展的社会区演变模式 郊区小城镇由于城市功能相对齐全,发展基础较好,地理位置介于城市与农村之间,是衔接农村和城市的重要桥梁。基于郊区小城镇发展形成的社会区主要有“城镇人口聚居区”和“外来人口和本地居民混居区”。一方面,农业技术的进步,农村富余劳动力被释放出来,进入城镇从事非农活动,并逐渐融入当地,成为城镇居民,形成新的“城镇人口聚居区”。另一方面,郊区新的工业和科教“飞地”,为临近的小城镇带来大量的就业岗位,吸引了当地居民或外来人口的聚集,在“飞地”周边逐渐形成新的“城镇人口聚集区”和“外来人口和本地居民混居区”。

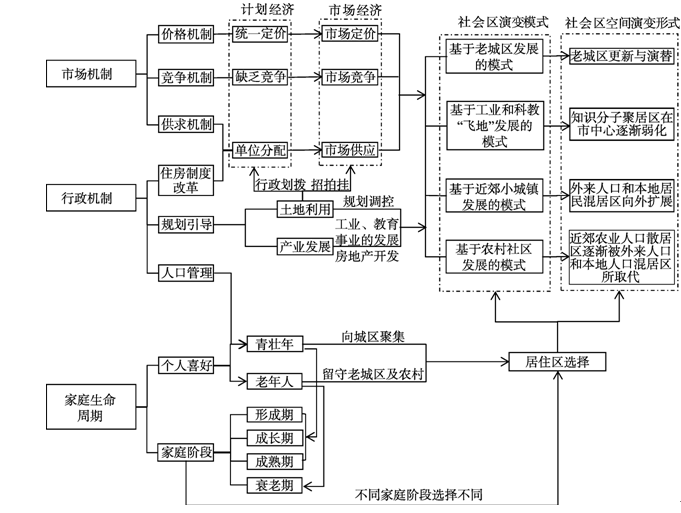

6.2 广州市社会区分异机制

6.2.1 市场机制 市场经济体制下,土地、资本和劳动力是最重要的生产要素,是市场调配的重要对象,受价格机制、竞争机制和供求机制的共同作用。在竞争机制作用下,土地的价值通过地租体现出来。城市中心区土地资源稀缺而需求旺盛,导致地租的上升,使原位于城市中心区的单位土地产值较低的业态逐渐往郊区转移,而对区位要求较高的商贸金融等业态随着城市经济的发展进一步向城市中心区聚集(图5)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图5广州市社会空间结构分异机制

-->Fig. 5The mechanism of socio-spatial structure change in Guangzhou

-->

产业结构调整和空间分布,带动从业人群的流动,影响社会区的形成与分化。工业企业的外迁,带动产业工人外流,原“工人居住区”逐渐为混居性质的“城镇人口聚居区”等社会区所演替,新的工业“飞地”逐渐形成“外来人口和本地居民混居区”。商贸金融等行业向市中心集聚,吸引白领阶层聚集,在老城区和CBD逐渐形成“中等收入阶层聚居区”以及少部分高收入阶层聚居区。地铁等快速公交的发展以及小汽车的普及,一部分中等及以上收入阶层不堪忍受市中心的高房价、高密度、高拥堵,逐渐迁往郊区并形成郊区“中等收入阶层聚居区”、“城镇人口聚居区”等。部分高校的外迁以及大学城在郊区的兴起,住房制度的改革,使市中心“知识分子聚居区”逐渐为“城镇人口聚居区”等社会区所替代,郊区基于科教“飞地”逐渐形成新的“知识分子聚居区”。

另一方面,市场经济下,个人收入差距逐渐拉大,不同收入层次的人群逐渐分化成不同的社会阶层,并在不同空间地域上聚居,形成不同阶层聚居区。城市中心区发达的服务行业,吸纳了大量的低收入从业者,城中村等房租洼地是他们的主要聚居地并形成“低收入阶层聚居区”、“城镇人口聚居区”等。基于交通成本等考虑,低收入家庭更倾向于聚居在城市中心区城中村等,较少向郊区扩散。

6.2.2 行政机制 住房制度改革、城市规划、人口管理、土地利用等政策因素,是广州社会空间结构重构的重要因素(图5)。住房制度的改革,市场提供商品房和政府提供保障性住房的“双轨制”代替了原住房分配制度,“工人居住区”、“干部居住区”和“知识分子聚居区”住房逐渐流向市场,不同居住主体进驻,原社会区身份特征逐渐淡化并为其他类型社会区所替代。房地产业的快速发展,为改革开放先“富”起来的人群提供了住所,逐渐形成“中等收入阶层聚居区”和富人区等。珠江新城CBD和大学城的规划与建设,“南拓、北优、东进、西联、中调”战略的实施,“三旧”改造的推动等,是政府通过规划引导影响社会区分异的主要举措。户籍制度的逐渐放宽以及社会经济的发展,导致广州市外来人口大幅增长,一部分人逐渐融入当地称为城镇居民,另一部分随工业“飞地”在郊区分布,形成“外来人口和本地居民混居区”。政府对市中心土地的再开发以及对郊区土地的开发,并通过规划控制土地开发性质与规模,客观上影响了不同社会区的空间分布,具体体现如珠江新城CBD逐渐形成“中等收入阶层聚居区”,大学城逐渐形成“知识分子聚居区”等。

6.2.3 家庭生命周期机制 单身青年以及刚成立的年轻家庭,他们更愿意选择现代化程度较高、距离工作地点较近、交通便利的城区居住。在居住空间、孩子受教育等需求下,他们开始迁往环境更好、空间更大、教育条件更好的城区居住。家庭进入空巢期以后,由于孩子的相继独立往外发展,家庭进入衰退期,促使衰退期家庭聚集的城区呈现空巢现象明显、老年人口集中等特征(图5)。珠江新城住宅区以及郊区不断出现的高品质小区,是年轻家庭和成长期家庭的主要聚居地。越秀、荔湾区等老城区由于教育资源优势,吸引成长期和成熟期家庭向老城区集中,加速了老城区的自我更新和社会区演替。

广州市社会区分异机制中,市场机制是最根本因素,是市场经济时期的社会区分异及演变的首要作用力。行政机制是中国当前体制下的社会区分异及演变的重要推力,是政府调控市场作用力,重构城市社会空间结构的手段。以上两者共同构成社会区分异及演变的外部因素。家庭生命周期机制是社会区分异及演变的内在因素,是个人及家庭意志反作用于社会空间结构的主要途径。三者相辅相成,共同影响社会区的分异、演变以及空间分布。

7 结论

(1)广州市社会区1985-2000年演变较快,2000年后趋向缓和。“人口密集程度”、“文化水平”、“房屋住宅质量”和“农业人口比重”主因子起持续影响作用,且影响程度逐渐增强,“工人干部比重”、“不在业人口比重”和“城镇人口和外来人口比重”等非持续性主因子具有较强的时代特征。(2)社会区演变总体上可归纳为四种不同模式:基于老城区发展的演变模式、基于教育和工业“飞地”发展的演变模式、基于农村发展的演变模式和基于郊区小城镇发展的演变模式。

(3)社会区演变受市场机制、行政机制和家庭生命周期机制共同作用。未来中国大城市社会区的演变中,旧城更新、外来人口、政府决策、收入差异所起的作用将越来越重要,社会区分异程度变缓,空间演变趋势加强。

The authors have declared that no competing interests exist.

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

| [1] | . <p>运用主成分分析和聚类分析方法对广州2000年第五次人口普查的200个反映社会空间结构的变量进行分析,提取出影响广州市社会空间结构的5个主因子,据此将广州市划分为7类社会区。与1985年的广州社会区研究对比,归纳出基于老城区发展的、基于工业和教育飞地发展的、基于农村社会区发展的社会区演变的三种模式,从转型期制度与政策变化、历史因素、政府对城市管理与调控等方面分析了社会区分异的机制,总结了转型期中国大城市的社会空间结构模型,比较了中西方社会区结构的差异,并从职业分异、家庭生命周期、外来人口等方面对广州未来社会区的演变做了分析。</p> . <p>运用主成分分析和聚类分析方法对广州2000年第五次人口普查的200个反映社会空间结构的变量进行分析,提取出影响广州市社会空间结构的5个主因子,据此将广州市划分为7类社会区。与1985年的广州社会区研究对比,归纳出基于老城区发展的、基于工业和教育飞地发展的、基于农村社会区发展的社会区演变的三种模式,从转型期制度与政策变化、历史因素、政府对城市管理与调控等方面分析了社会区分异的机制,总结了转型期中国大城市的社会空间结构模型,比较了中西方社会区结构的差异,并从职业分异、家庭生命周期、外来人口等方面对广州未来社会区的演变做了分析。</p> |

| [2] | |

| [3] | . |

| [4] | . |

| [5] | . |

| [6] | . |

| [7] | . New national and international economic and social forces have reshaped national geographies in general and the characteristics of cities in particular, resulting in a range of diverse social and spatial outcomes. These outcomes, which include greater differentiation across, within and between cities has become a feature of the economic and social forces associated with post-Fordist social structures. Taking localities across Australia's metropolitan regions, this paper develops a typology of advantage and disadvantage using a model-based approach with clustering of data represented by a parameterised Gaussian mixture model and confidence intervals of the means providing a measure of differences between the clusters. The analysis finds seven clusters of localities that represent different aspects of the socio-spatial structure of the metropolitan regions studied. |

| [8] | . Fertility transitions are historically thought to have started in cities and then spread to the rest of the country. This would suggest that in Egypt we would find that Cairo was well ahead of the rest of the nation in its fertility transition. The data suggest otherwise and highlight the fact that many parts of Cairo are still experiencing high levels of fertility. Population geographers have generally examined differences only between urban and nonurban areas, but incorporating census tract level data from the 1996 and 1986 censuses of Egypt into a geographic information system, we are able to show that there are substantial intraurban geographic variations in fertility within the greater Cairo area. These spatial patterns are indicative of underlying clusters of differences in human reproduction that have important implications for understanding the decline of fertility within Cairo and the spread of that decline throughout the remainder of Egypt. |

| [9] | . During the 1970s, poor neighborhoods of New York City lost significant proportions of housing and associated community structure to a policy-driven process of contagious fire and building abandonment. The south Bronx was among the most heavily damaged areas. Here we analyze and compare the interrelationships between socioeconomic factors, housing, demographics, and two health outcomes (low-weight birth rate and homicide rate) in the southwest Bronx and in Upper Manhattan (Harlem, Washington Heights, Inwood), using standard statistical methods as well as the Ives amplification factor employed by ecologists. Upper Manhattan showed much stronger and less 'resilient' relationships between these factors than the southwest Bronx, that is, a system of tight ties which amplifies external perturbations. It indicates vulnerability to impacts such as economic decline, changes in municipal service provision, and 'welfare reform'. We hypothesize that the looser, and more resilient, system of the southwest Bronx and the brittle system of Upper Manhattan arose from their different histories of catastrophic urban decay, a highly 'path dependent' evolutionary process affecting a social system, subjecting it to extreme selection pressures on the underlying social network structure. The difference has profound policy implications. |

| [10] | . Few previous studies of socio-spatial isolation have explored both its spatial and temporal dimensions. This study proposes and implemented four visual methods for analysing socio-spatial isolation using graphic representation of people's social networks and activity patterns in space and time: 3D space-time paths, time windows, 3D activity density surfaces, and ring-based visualisation of social networks. These visualisations utilise both activity-travel data and social network information. The data used were collected through a specially designed activity-travel diary survey with a sample of Koreans in the Columbus metropolitan area in Ohio (USA). The results show that these visualisations can considerably enhance our understanding of the relationships between people's activities in space-time and their social interactions. Combining social network analysis with activity pattern analysis can lead to a better understanding of socio-spatial isolation. |

| [11] | . |

| [12] | . Tms paper reports an application of multivariate techniques to the analysis of census data relating to Canberra in 1961, the first Australian census to yield a range of detailed areal statistics comparable to the census tract data available for some cities in the United States |

| [13] | . ABSTRACT Relatively few factorial ecologies have explored either the consistency of the social dimensionality of urban areas in more than a few cities or the separation of city-specific from general effects. This study of almost 3,000 census tracts in all 24 Canadian metropolitan areas (CMAs) used 35 variables from 198 1 census data to solve these problems. It shows there is a persistent similarity in six of the seven to nine dimensions found in separate analyses of three city size categories: over 1 million; 0.5-1 million; 100-500 thousand people. From this basis a combined study of all the centers shows that 85% of the variability can be summarized by nine dimensions called Economic Status, Impoverishment, Ethnicity, Early and Late Family, Family/Age, Pre-Family, Non-Family, Housing, and Migrant Status. The evidence for several different family-related axes illustrates the increasing complexity of the social dimensionality of modern cities based on family differentiation. F-ratio values and Eta coefficients are used to show that all the first-order axes, except Migration and Ethnicity, have much greater variability within, rather than between the cities, demonstrating the general rather than the city-specific nature of these dimensions. An analysis of the highest scoring tracts on the axes demonstrates the way in which some CMAs have relatively high incidences of some of the characteristics, thereby identifying the particular characteristics of many centers. |

| [14] | . Geographic studies of refugee issues have emerged as salient topics of inquiry in the past decade. This spatial analysis of the migration experiences and heterolocal settlement patterns of refugees in an increasingly diverse part of the Pacific Northwest focuses on a place that the recently called the last Caucasian bastion in the United States. Perceived as a region better known for its dense forests, progressive environmental policies, and rural ambience, the Portland metropolitan area and its hinterland in the Willamette Valley now resonate with ethnic and racial diversity. This article analyzes the spatial patterns and related networks of the three largest refugee groups in the region. Findings indicate that an overlapping and interrelated set of political, social, cultural, and economic networks are the most important factors in determining refugee residential patterns. |

| [15] | . 利用2011 年上半年乌鲁木齐街道一级统计和调查数据,运用因子生态分析法对乌鲁木齐进行社会区分析。结果表明,乌鲁木齐城市社会区形成的主要因子有6 个,即:① 少数民族人口,② 知识分子,③ 普通工人及退休人员,④ 机关干部、高级管理与服务人员,⑤ 疆外流动人口,⑥ 农业人口。通过聚类分析法将乌鲁木齐划分为6 类社会区,即:① 民族混居区,② 知识阶层聚居区,③ 一般工薪阶层与退休人员居住区,④ 人口密集的机关干部、高级管理与服务人员聚居区,⑤ 疆外流动人口聚居区,⑥ 远郊农业人口散居区。并据此建立了乌鲁木齐城市社会空间结构模式。乌鲁木齐城市社会空间以扇形和多核心结构为主,同心圆结构不明显。乌鲁木齐现有的城市社会空间格局是在其自然本底条件基础上,经过250 多年的历史发展,在社会经济因素、宏观政策和城市规划等因素共同作用下形成的。 . 利用2011 年上半年乌鲁木齐街道一级统计和调查数据,运用因子生态分析法对乌鲁木齐进行社会区分析。结果表明,乌鲁木齐城市社会区形成的主要因子有6 个,即:① 少数民族人口,② 知识分子,③ 普通工人及退休人员,④ 机关干部、高级管理与服务人员,⑤ 疆外流动人口,⑥ 农业人口。通过聚类分析法将乌鲁木齐划分为6 类社会区,即:① 民族混居区,② 知识阶层聚居区,③ 一般工薪阶层与退休人员居住区,④ 人口密集的机关干部、高级管理与服务人员聚居区,⑤ 疆外流动人口聚居区,⑥ 远郊农业人口散居区。并据此建立了乌鲁木齐城市社会空间结构模式。乌鲁木齐城市社会空间以扇形和多核心结构为主,同心圆结构不明显。乌鲁木齐现有的城市社会空间格局是在其自然本底条件基础上,经过250 多年的历史发展,在社会经济因素、宏观政策和城市规划等因素共同作用下形成的。 |

| [16] | . |

| [17] | . <p>自从1984年中国实施城市改革以来,城市土地市场和住房市场建立已经对城市的社会空间结构产生重要影响。作者利用1998年北京街道一级调查数据进行城市社会区分析。结果显示,经济社会和种族状况具有一定的影响,但并没有发挥重要的作用。土地利用强度在形成新的城市社会空间结构过程中发挥了关键的作用。与家庭状况相关的流动人口状况也表现为非常强劲的影响。北京的社会区表明:土地利用强度分布呈同心圆模型,家庭分布形态具有扇形结构的特征;社会经济状态因子分布形态既表现了同心圆的特征,也具有扇形结构的特点;种族因子的空间分布形成了一种多核空间结构。</p> . <p>自从1984年中国实施城市改革以来,城市土地市场和住房市场建立已经对城市的社会空间结构产生重要影响。作者利用1998年北京街道一级调查数据进行城市社会区分析。结果显示,经济社会和种族状况具有一定的影响,但并没有发挥重要的作用。土地利用强度在形成新的城市社会空间结构过程中发挥了关键的作用。与家庭状况相关的流动人口状况也表现为非常强劲的影响。北京的社会区表明:土地利用强度分布呈同心圆模型,家庭分布形态具有扇形结构的特征;社会经济状态因子分布形态既表现了同心圆的特征,也具有扇形结构的特点;种族因子的空间分布形成了一种多核空间结构。</p> |

| [18] | . 本文论述了北京近年来经济体制改革和社会主义市场经济制度运行对城市社会结构的影响,尤其集中在:(1)城市社会极化及其动力机制;(2)新城市贫困现象及其原因;(3)城市社会空间分异及其变化趋势等。 . 本文论述了北京近年来经济体制改革和社会主义市场经济制度运行对城市社会结构的影响,尤其集中在:(1)城市社会极化及其动力机制;(2)新城市贫困现象及其原因;(3)城市社会空间分异及其变化趋势等。 |

| [19] | . |

| [20] | . <p>利用分街区人口普查数据, 分析1982-2000 年北京都市区社会空间分异特征, 通过计算信息熵、绝对分异指数、相对分异指数和隔离指数等指标, 探讨转型期北京社会空间分异 的重构特征。研究表明: “街区尺度”是展现都市区社会空间分异特征具有可操作性的空间尺度; 北京各类居住人口、就业人口以及住房状态都存在明显的空间分异特征; 除了老年人口、性别比、户均人数和农业就业人口等少数指标以外, 1982-2000 年北京绝大部分社会指标 的空间分异程度在下降; 同期, 外来人口、各少数民族人口、高学历人口以及二产、三产就业人口等与总人口分布格局的一致性在变好, 而老年人口、文盲人口以及与农业相关的人口 逐渐偏离与总人口分布格局的一致性。18 年间城市人口的混居性普遍增强, 但老年人口、外来人口和农业人口却表现出相对于其他人口混居性变弱而群居性增强的特征。北京社会空间分异重构特征还可以从各社会指标与距离关系的演变中获得直观认识。在中国大城市转型期 间, “规模重构”和“空间效应”交互作用, 构成社会空间分异重构的外在表现, 其基础动力主要来自于制度、市场和文化的变迁。</p> . <p>利用分街区人口普查数据, 分析1982-2000 年北京都市区社会空间分异特征, 通过计算信息熵、绝对分异指数、相对分异指数和隔离指数等指标, 探讨转型期北京社会空间分异 的重构特征。研究表明: “街区尺度”是展现都市区社会空间分异特征具有可操作性的空间尺度; 北京各类居住人口、就业人口以及住房状态都存在明显的空间分异特征; 除了老年人口、性别比、户均人数和农业就业人口等少数指标以外, 1982-2000 年北京绝大部分社会指标 的空间分异程度在下降; 同期, 外来人口、各少数民族人口、高学历人口以及二产、三产就业人口等与总人口分布格局的一致性在变好, 而老年人口、文盲人口以及与农业相关的人口 逐渐偏离与总人口分布格局的一致性。18 年间城市人口的混居性普遍增强, 但老年人口、外来人口和农业人口却表现出相对于其他人口混居性变弱而群居性增强的特征。北京社会空间分异重构特征还可以从各社会指标与距离关系的演变中获得直观认识。在中国大城市转型期 间, “规模重构”和“空间效应”交互作用, 构成社会空间分异重构的外在表现, 其基础动力主要来自于制度、市场和文化的变迁。</p> |

| [21] | . <p>利用2000年的第5次人口普查数据和1982年的第3次人口普查数据,采用因子分析和聚类分析技术研究了近20年来北京都市区的社会空间结构及其演化。对比1982年的情况,2000年北京都市区社会空间结构的主因子、社会区类型、模式及其形成机制均发生了较多的变化。1982年北京都市区的社会空间结构相对简单,整体上表现出一定的同质性特点;2000年的社会空间结构则趋于复杂,诸社会区之间主要以同心圆的方式组合,也伴有多核心和扇形结构,异质性的特征十分突出。论文最后从宏观、中观和微观3个层次提出了一种城市社会空间结构演化的交叉式网络机制,认为它有效地推动了计划经济特色明显的北京都市区社会空间结构向市场转型条件下的社会空间结构转化。</p> . <p>利用2000年的第5次人口普查数据和1982年的第3次人口普查数据,采用因子分析和聚类分析技术研究了近20年来北京都市区的社会空间结构及其演化。对比1982年的情况,2000年北京都市区社会空间结构的主因子、社会区类型、模式及其形成机制均发生了较多的变化。1982年北京都市区的社会空间结构相对简单,整体上表现出一定的同质性特点;2000年的社会空间结构则趋于复杂,诸社会区之间主要以同心圆的方式组合,也伴有多核心和扇形结构,异质性的特征十分突出。论文最后从宏观、中观和微观3个层次提出了一种城市社会空间结构演化的交叉式网络机制,认为它有效地推动了计划经济特色明显的北京都市区社会空间结构向市场转型条件下的社会空间结构转化。</p> |

| [22] | . <p>采用2000年第五次全国人口普查数据库中居民委员会尺度的数据,对转型期上海城市空间重构与分异展开研究。存在6类社会区:计划经济时代建设的工人居住区、外来人口集中居住区、白领集中居住区、农民居住区、新建普通住宅居住区、离退休人员集中居住区。通过计算分异指数,发现当前上海存在严重的住房分异;但并不存在明显的以社会经济属性为基础的社会空间分异。造成这一现象的原因在于计划经济时代的历史以及仍然存在的大型企事业单位对住房的影响。中国城市目前的社会空间分异在程度上与西方城市还有根本的差异。</p> . <p>采用2000年第五次全国人口普查数据库中居民委员会尺度的数据,对转型期上海城市空间重构与分异展开研究。存在6类社会区:计划经济时代建设的工人居住区、外来人口集中居住区、白领集中居住区、农民居住区、新建普通住宅居住区、离退休人员集中居住区。通过计算分异指数,发现当前上海存在严重的住房分异;但并不存在明显的以社会经济属性为基础的社会空间分异。造成这一现象的原因在于计划经济时代的历史以及仍然存在的大型企事业单位对住房的影响。中国城市目前的社会空间分异在程度上与西方城市还有根本的差异。</p> |

| [23] | . The Chinese cities, once characterised by egalitarianism, are becoming the most unequal cities in the world. However, little is known about the spatial implications of such a tremendous transition. This paper examines residential segregation in post-reform Shanghai. For the first time in studying Chinese cities, fine resolution data on the level of the residential committee, from the fifth population census conducted in 2000, are used. The spatial variation of housing tenure is found to be prominent. Most variables in the Index of Dissimilarity (ID) for housing tenure are above 0.5, while the spatial variation of ‘commodity housing purchased’ and ‘public housing rental’ is as high as 0.7, indicating a remarkable concentration of various housing groups. No evidence, however, suggests a high extent of segregation of social groups comparable to the West such as in the UK and US. ID between rural migrants and local residents is just 0.2–0.4. ID between residents with low-level and high-level educational attainment is around 0.3. In terms of hukou (household registration) status, educational attainment and housing tenure, a division between the central city and its surrounding areas is identified. Most communities are characterised by homogeneous tenure and heterogeneous population. In all, post-reform urban China is characterised by tenure-based residential segregation. Through market-oriented housing consumption, a new stratified sociospatial structure is in the making; its outcome, however, will continue to be shaped by the sustained impact of institutions such as hukou and work units. |

| [24] | . <p>以第五次人口普查数据为基础,对上海市中心城社会区进行研究。结果表明,老年与外来人口、社会经济地位、居住条件、商服与农业人口和公房住宅是形成转型期上海中心城社会区的5个主要因子。城区社会区可划分成6种类型:老年人口集中的旧城区、高社会经济地位居住区、单位公房居住带、人口导入的新建住宅区、外来人口聚居区、农业人口散居区;城市社会空间在整体的同心圆结构基础上呈现出与扇形、多核心结构的综合。并从城市发展的历史、城市规划、土地使用制度改革与旧城改造、户籍管理制度、住房福利分配制度及市场化改革等方面探讨了其形成机制。</p> . <p>以第五次人口普查数据为基础,对上海市中心城社会区进行研究。结果表明,老年与外来人口、社会经济地位、居住条件、商服与农业人口和公房住宅是形成转型期上海中心城社会区的5个主要因子。城区社会区可划分成6种类型:老年人口集中的旧城区、高社会经济地位居住区、单位公房居住带、人口导入的新建住宅区、外来人口聚居区、农业人口散居区;城市社会空间在整体的同心圆结构基础上呈现出与扇形、多核心结构的综合。并从城市发展的历史、城市规划、土地使用制度改革与旧城改造、户籍管理制度、住房福利分配制度及市场化改革等方面探讨了其形成机制。</p> |

| [25] | . 本文用主成分分析和聚类分析方法对广州市社会空间结构进行因子生态分析。结果表明:人口密集程度、科技文化水平、工人干部比重,房屋住宅质量、家庭人口结构是形成广州社会区类型的五个主要因子;广州社会区的空间模式呈向东曳长的同心椭圆态势,城市发展的历史过程、城市用地布局和住房分配制度是影响这个空间模式形成的主导机制。 . 本文用主成分分析和聚类分析方法对广州市社会空间结构进行因子生态分析。结果表明:人口密集程度、科技文化水平、工人干部比重,房屋住宅质量、家庭人口结构是形成广州社会区类型的五个主要因子;广州社会区的空间模式呈向东曳长的同心椭圆态势,城市发展的历史过程、城市用地布局和住房分配制度是影响这个空间模式形成的主导机制。 |

| [26] | |

| [27] | . <p>1990 年以来中国城市的内城区传统工业向郊区外溢,郊区大量劳动密集型国际资本进驻等因素带来城市不同职业从业者的居住空间格局的重构。以1990 年、2000 年广州市“街道层面”的两次人口普查数据为主要数据源,借用经济学中的区位商指标,分析1990~2000 年广州市不同职业从业者的居住空间分异特征,发现工业、低端服务业、高端服务业及政府 机关职员等从业者呈现出差异化的空间分异特征。工业从业者的居住空间从内城区向近郊区、远郊区等转移,低端服务业从业者的居住地一直高度集中于内城区,高端服务业从业者聚居于政府机关附近和高校、科研机构密集区,政府机关职员居住区完全与政府机关相重合。就业地与居住地的临近性是20 世纪90 年代广州城市从业者居住空间最为显著的特征。旧城区产业结构调整、城市空间扩展、郊区国际生产资本进驻、政府为迎合全球化而进行的政策及空间的调整、土地开发与住房商品化以及原有国家事业机关“单位制”居住模式的惯性等成为1990~2000 年广州市不同职业从业者社会空间分异的主要原因。基于区位商的方法来分析不同职业从业者的居住空间分异,为深入解析城市社会空间分异提供了新的研究思路与方法。</p> . <p>1990 年以来中国城市的内城区传统工业向郊区外溢,郊区大量劳动密集型国际资本进驻等因素带来城市不同职业从业者的居住空间格局的重构。以1990 年、2000 年广州市“街道层面”的两次人口普查数据为主要数据源,借用经济学中的区位商指标,分析1990~2000 年广州市不同职业从业者的居住空间分异特征,发现工业、低端服务业、高端服务业及政府 机关职员等从业者呈现出差异化的空间分异特征。工业从业者的居住空间从内城区向近郊区、远郊区等转移,低端服务业从业者的居住地一直高度集中于内城区,高端服务业从业者聚居于政府机关附近和高校、科研机构密集区,政府机关职员居住区完全与政府机关相重合。就业地与居住地的临近性是20 世纪90 年代广州城市从业者居住空间最为显著的特征。旧城区产业结构调整、城市空间扩展、郊区国际生产资本进驻、政府为迎合全球化而进行的政策及空间的调整、土地开发与住房商品化以及原有国家事业机关“单位制”居住模式的惯性等成为1990~2000 年广州市不同职业从业者社会空间分异的主要原因。基于区位商的方法来分析不同职业从业者的居住空间分异,为深入解析城市社会空间分异提供了新的研究思路与方法。</p> |

| [28] | . |

| [29] | . <p>基于第三、四、五和六次人口普查资料,利用数学模型对1982~2010年广州市近30 a来的人口增长与空间分布规律深入探讨。得出以下结论:① 近30 a 来广州市人口保持稳定增长,人口分布总体上趋于分散,人口变化趋于缓和,尤其是近10 a 来广州中心城区人口密度缓慢降低,近郊区人口密度较快增长,远郊区人口密度逐步增加的特征更加明显;② 人口空间分布由“峰值单中心+外围小中心”结构演变为“扁平化多中心+外围小中心”;③ 广州市人口发展已进入成熟晚期阶段向老年阶段的过渡时期,但中心城区人口缺口尚未出现;④ 广州市人口郊区化始于20世纪90 年代末,2000 年以来郊区化明显加快,属于市中心发展型郊区化。</p> . <p>基于第三、四、五和六次人口普查资料,利用数学模型对1982~2010年广州市近30 a来的人口增长与空间分布规律深入探讨。得出以下结论:① 近30 a 来广州市人口保持稳定增长,人口分布总体上趋于分散,人口变化趋于缓和,尤其是近10 a 来广州中心城区人口密度缓慢降低,近郊区人口密度较快增长,远郊区人口密度逐步增加的特征更加明显;② 人口空间分布由“峰值单中心+外围小中心”结构演变为“扁平化多中心+外围小中心”;③ 广州市人口发展已进入成熟晚期阶段向老年阶段的过渡时期,但中心城区人口缺口尚未出现;④ 广州市人口郊区化始于20世纪90 年代末,2000 年以来郊区化明显加快,属于市中心发展型郊区化。</p> |

| [30] | . <p>首先运用因子生态分析方法对广州市2010年的居住空间结构与居住人口特征进行分析,提取出6个主因子并划分为9类居住区,得出广州市居住空间具有明显的分异性。然后与2000年的居住空间结构进行比较,归纳出广州市居住空间演变具有历史延续性、市场及政策因素影响突出、空间拓展与城市发展同步、整体居住空间呈现“圈层+扇形”融合发展等特征。根据不同的空间层次特征,概括出四种演变模式:中心区稳定发展模式、近郊区商品房拓展模式、远郊区糅合发展模式和特定区保障房镶嵌模式。探讨了广州市居住空间结构的演变机制,包括历史发展惯性、房地产发展带动、住房保障影响、城市规划引导等四个方面。最后结合国内其他大城市相关研究推导出转型期中国大城市的居住空间结构。</p> . <p>首先运用因子生态分析方法对广州市2010年的居住空间结构与居住人口特征进行分析,提取出6个主因子并划分为9类居住区,得出广州市居住空间具有明显的分异性。然后与2000年的居住空间结构进行比较,归纳出广州市居住空间演变具有历史延续性、市场及政策因素影响突出、空间拓展与城市发展同步、整体居住空间呈现“圈层+扇形”融合发展等特征。根据不同的空间层次特征,概括出四种演变模式:中心区稳定发展模式、近郊区商品房拓展模式、远郊区糅合发展模式和特定区保障房镶嵌模式。探讨了广州市居住空间结构的演变机制,包括历史发展惯性、房地产发展带动、住房保障影响、城市规划引导等四个方面。最后结合国内其他大城市相关研究推导出转型期中国大城市的居住空间结构。</p> |

| [31] | . 以1936 年南京城市人口数据为基础,利用城市社会生态因子分析手段,采用聚类分析方法,对南京城市社会空间结构加以分析。结果表明,影响1936 年南京城市社会区形成的主因子有城市商业/居住活动因子、政治活动因子、教育因子、贫困人口因子和城市公共福利设施因子等5 个。1936 年南京城市社会区划分为6 个主要类型:① 高级政府官员/知识分子聚集区;② 政府机关公务人员聚居区;③ 人口密集的普通市民聚居区;④ 城市士绅聚集区;⑤农业人口集中区;⑥ 流动人口集中的棚户区。比较研究表明近代(1936 年) 与现代(2000 年)南京城市社会空间结构的主因子、社会区类型以及空间分布特征等方面差异性与相似性并存。近代南京城市社会空间结构的演化过程表现为:社会空间结构分异的主因子个数持续增加,城市社会空间分异的程度加剧。 . 以1936 年南京城市人口数据为基础,利用城市社会生态因子分析手段,采用聚类分析方法,对南京城市社会空间结构加以分析。结果表明,影响1936 年南京城市社会区形成的主因子有城市商业/居住活动因子、政治活动因子、教育因子、贫困人口因子和城市公共福利设施因子等5 个。1936 年南京城市社会区划分为6 个主要类型:① 高级政府官员/知识分子聚集区;② 政府机关公务人员聚居区;③ 人口密集的普通市民聚居区;④ 城市士绅聚集区;⑤农业人口集中区;⑥ 流动人口集中的棚户区。比较研究表明近代(1936 年) 与现代(2000 年)南京城市社会空间结构的主因子、社会区类型以及空间分布特征等方面差异性与相似性并存。近代南京城市社会空间结构的演化过程表现为:社会空间结构分异的主因子个数持续增加,城市社会空间分异的程度加剧。 |

| [32] | . <p>以人口普查数据为基础,利用城市因子生态分析手段,采用聚类分析方法,对南京城市社会区类型空间结构加以分析。结果表明影响2000年南京城市社会区形成的主因子有外来人口因子、农业人口因子、城市住宅因子、文化程度/职业状况因子和城市失业人口因子五个;将2000年南京城市社会区划分为六个主要类型。南京城市社会区空间分布呈现出明显的"三圈层"结构:城市本地户口居民集中分布的老城区、在老城区渐进蔓延基础上形成的中间圈层、城市远郊区为主的外围圈层;圈层内部的城市社会区空间分布以"圈层+扇形"的复合结构为主。</p> . <p>以人口普查数据为基础,利用城市因子生态分析手段,采用聚类分析方法,对南京城市社会区类型空间结构加以分析。结果表明影响2000年南京城市社会区形成的主因子有外来人口因子、农业人口因子、城市住宅因子、文化程度/职业状况因子和城市失业人口因子五个;将2000年南京城市社会区划分为六个主要类型。南京城市社会区空间分布呈现出明显的"三圈层"结构:城市本地户口居民集中分布的老城区、在老城区渐进蔓延基础上形成的中间圈层、城市远郊区为主的外围圈层;圈层内部的城市社会区空间分布以"圈层+扇形"的复合结构为主。</p> |

| [33] | . 自改革开放以来,中国城市社会地理格局中,分异不仅出现在社会实体的分化,而且这一结果已在一定程度上通过居住窨予以表征。通过对空间分异的机制研究表明,改革开放以来政治经济的转变,城市及房地产发展组织方式和规划方法以及价值观的转化影响社会分化的空间化过程实现。在此基础上发现,目前南京市已出现由6个阶层聚居的居住空间分异格局。 . 自改革开放以来,中国城市社会地理格局中,分异不仅出现在社会实体的分化,而且这一结果已在一定程度上通过居住窨予以表征。通过对空间分异的机制研究表明,改革开放以来政治经济的转变,城市及房地产发展组织方式和规划方法以及价值观的转化影响社会分化的空间化过程实现。在此基础上发现,目前南京市已出现由6个阶层聚居的居住空间分异格局。 |

| [34] | . <p>遵循长春城市空间发展变化过程,揭示了伪满之前长春社会空间结构演化特征,发现至伪满成立前,长春已经形成了“中—俄—日”三极分化的社会空间结构。伪满成立后,在“国都”城市性质、“消费”经济功能、城市空间扩张、外来移民流入等背景下,长春城市社会空间开始呈现出“中日分化”的总体格局,城市中轴线成为这一格局的空间标识。总体来看,伪满时期长春社会空间已分化为伪满高级官署区、日本人居住区、民族商业区和中国贫困农民居住区等社会区类型,空间结构模型呈现出围绕城市中心形成的同心圆与扇形结构和城市边缘“孤岛”相结合的形态模式。城市空间发展的历史基础,人口城市化的畸形发展,城市建设的殖民地本质以及“新京”城市规划等是伪满时期长春社会空间结构形成的主要机制。</p> . <p>遵循长春城市空间发展变化过程,揭示了伪满之前长春社会空间结构演化特征,发现至伪满成立前,长春已经形成了“中—俄—日”三极分化的社会空间结构。伪满成立后,在“国都”城市性质、“消费”经济功能、城市空间扩张、外来移民流入等背景下,长春城市社会空间开始呈现出“中日分化”的总体格局,城市中轴线成为这一格局的空间标识。总体来看,伪满时期长春社会空间已分化为伪满高级官署区、日本人居住区、民族商业区和中国贫困农民居住区等社会区类型,空间结构模型呈现出围绕城市中心形成的同心圆与扇形结构和城市边缘“孤岛”相结合的形态模式。城市空间发展的历史基础,人口城市化的畸形发展,城市建设的殖民地本质以及“新京”城市规划等是伪满时期长春社会空间结构形成的主要机制。</p> |

| [35] | . 依据1990年代以来西安市523个住宅开发项目及相关信息资 料,分3个时段8个区段5个档次5种类型,对西安市居住空间的重构、分异、隔离化动态与特征进行了分析.通过危旧房拆迁改造、老城区内填充插补、新区开发 建设等途径,在土地制度、房改政策、城市规划、基础设施等因素的影响作用下,西安城市居住空间正经历着分化与重构.而居民收入差距拉大、住房需求多样化及 住宅供给多样化等则是导致居住空间分异的主要因素,其结果是产生基于收入差距的居住空间隔离化. . 依据1990年代以来西安市523个住宅开发项目及相关信息资 料,分3个时段8个区段5个档次5种类型,对西安市居住空间的重构、分异、隔离化动态与特征进行了分析.通过危旧房拆迁改造、老城区内填充插补、新区开发 建设等途径,在土地制度、房改政策、城市规划、基础设施等因素的影响作用下,西安城市居住空间正经历着分化与重构.而居民收入差距拉大、住房需求多样化及 住宅供给多样化等则是导致居住空间分异的主要因素,其结果是产生基于收入差距的居住空间隔离化. |

| [36] | . 本文着眼于中国城市居民生活的最基本组织─单位,通过考察其形成与作用、日常生活类型及空间分布特征等,得出中国城市的内部生活空间结构由三层次构成:(1)由在世界各种城市地域组织中独具一格的单位构成的基础生活圈;(2)同质单位为主形成的低级生活圈;(3)以区为基础的高级生活圈。这种独特的生活空间结构是在社会主义计划城市下行政管理和生活居住规划的双重影响下形成的。 . 本文着眼于中国城市居民生活的最基本组织─单位,通过考察其形成与作用、日常生活类型及空间分布特征等,得出中国城市的内部生活空间结构由三层次构成:(1)由在世界各种城市地域组织中独具一格的单位构成的基础生活圈;(2)同质单位为主形成的低级生活圈;(3)以区为基础的高级生活圈。这种独特的生活空间结构是在社会主义计划城市下行政管理和生活居住规划的双重影响下形成的。 |

| [37] | . . |

| [38] | . <p>中国城市社会区分异的研究起步较晚,现有的研究成果基本都是讨论计划经济体制向市场经济体制转轨初期的城市社会区分异现象。本文以南昌市为例,利用分街道第五次人口普查数据,运用因子生态学的方法,对改革开放20年后社会主义市场经济体制作用下的城市社会区进行研究。研究结果显示,住房状况、文化与职业状况、家庭状况和外来人口状况是南昌城市社会区分异的主要影响因子,其中家庭状况因子的空间分布呈现出同心圆模式和扇形模式的复合特征,其他因子的空间分布则具有扇形模式的特征。根据主因子的分布情况,南昌城市社会区可以划分为七类,社会区的空间分布形成一种同心圆和扇形的复合结构。</p> . <p>中国城市社会区分异的研究起步较晚,现有的研究成果基本都是讨论计划经济体制向市场经济体制转轨初期的城市社会区分异现象。本文以南昌市为例,利用分街道第五次人口普查数据,运用因子生态学的方法,对改革开放20年后社会主义市场经济体制作用下的城市社会区进行研究。研究结果显示,住房状况、文化与职业状况、家庭状况和外来人口状况是南昌城市社会区分异的主要影响因子,其中家庭状况因子的空间分布呈现出同心圆模式和扇形模式的复合特征,其他因子的空间分布则具有扇形模式的特征。根据主因子的分布情况,南昌城市社会区可以划分为七类,社会区的空间分布形成一种同心圆和扇形的复合结构。</p> |

| [39] | |

| [40] | . Two different urban ecology perspectives, the static one emphasizing uniform spatial distributions, and the dynamic one emphasizing stages of community change, are compared. More recent syntheses of these two perspectives are discussed. A number of propositions and implicit assumptions from the two perspectives are explored by factor analysis of census data for Chicago from 1930 to 1960. When community changes in the two dimensions of economic and family status were interrelated in a two-attribute stochastic model, the following were found: (1) rates of community change are increasing, but not "uniformly"; (2) society-wide and historically specific contexts must be onsidered in explaining different types and rates of community change; (3) four empirically derived stages of community change are delimited that show an ordering with respect to family and economic changes; (4) the four stages of change are arranged in "concentric zones"; and (5) the four stages of change are not mere spatial indicators of processes occurring over time but are sequentially ordered. |