为了探究浅层注水行为诱发与其存在水力隔离的深部基底断层的机制,近期,美国加州大学的Guang Zhai和Manoochehr Shirzaei等人统计了德克萨斯州西部Delaware盆地内的工业、地震、大地测量和地质数据,假定未破裂的页岩在十年的时间尺度上是隔水层,使用耦合的孔隙弹性模型计算了孕震深度的应力和孔隙压力变化,发现Delaware盆地广泛的深部地震活动主要是由浅层废水的注入活动通过孔隙弹性应力的传递所驱动的。Delaware盆地的北部是地震平静区,然而作者计算的由注水引起的孔隙弹性应力将促进地震活动,这种计算结果与现实之间的偏差表明区域构造也控制了诱发地震的发生。作者最终认为,板内地震活动可能是由浅层的人类活动引起的,这些活动在与浅层注水层位存在水力隔离的孕震深度对应力产生了孔隙弹性扰动,并且其对地震活动的影响会受到区域构造条件的制约。该研究成果发表于PNAS。

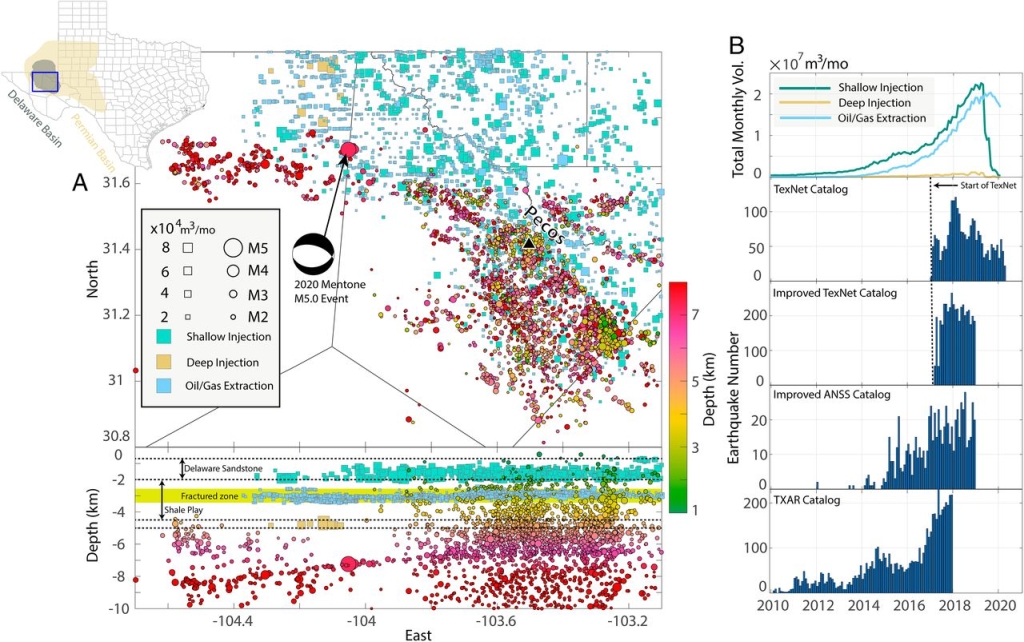

图1 德克萨斯州Delaware盆地内的工业和地震活动(Zhai et al., 2021)。(A)废水处理井、生产井和去掉前震和余震的原始TexNet地震的空间分布的地图和横断面图。分层模型中的地震和井深相对于特拉华州砂岩地层底部进行了校正,作为垂直参考。黑线是县界,黑色三角形表示佩科斯镇的位置。左上角的插图未研究区域的位置。(B)研究区域内记录的注入量和产油量以及四个不同地震目录的时间演变。这些目录包括原始的TexNet目录和通过模板匹配和TXAR目录制作的改进的TexNet和ANSS目录

作者统计了Delaware盆地内废水注入和油气开采点的分布情况(图1A)和2014~2020年间各井的注入和采出量以及原始TexNet、改进的TexNet、改进的ANSS和TXAR地震目录(图1B),发现这些地震事件中只有一小部分与短期的水力压裂油管,其余的大多数地震都与废水处理和油气开采相关。Delaware盆地的地下2-4.5 km深度范围内是分隔了上部1.3 km厚的Delaware渗透性砂岩和下部产生了大量地震事件的基岩地层的页岩储层,如图1A所示,石油和天然气开采活动位于整个低渗页岩储层内的一个狭窄地带,该产层裂缝严重,渗透率较高。考虑到水力压裂裂缝的长度大多小于200 m(Fisher and Warpinski, 2012),未破裂的、极低渗页岩在十年尺度内以该层或缓冲层的形式合理地夹住裂隙带,避免了深层与浅层砂岩和裂隙泥岩之间的有效水力连通。考虑到以上的地质条件和监测结果,作者表明直接的孔隙压力扩散不太可能是Delaware盆地观测到的大多数地震活动的主要驱动因素。此外,在分散的地震活动的演变与流体的注入和产出之间没有可测量到的时间延迟(图1B)。这两者共同表明基底和浅层储层在十年的时间尺度上弹性地相互作用。除了注水行为引起的滑移之外,流体和固体材料之间的孔隙弹性耦合和重力加载都可以将弹性应力的变化传递到加压区域之外。

图2 2014-2020年间基底孕震深度(5Km)孔隙弹性应力的累积总CFS(库伦破裂应力) (Zhai et al., 2021)。(A)浅层砂岩注入导致的CFS。(B)深层Ellenberger注水导致的CFS。(C)页岩油气开采导致的CFS。(D)A-C之和。深色曲线表示断层,蓝色方块表示相应类型的井的位置。紫色圆圈表示分散的TexNet地震震中

为了量化砂岩层的注入和页岩层的开采所导致的孔隙弹性应力的扩散过程,并研究其与观测到的地震活动之间的联系,作者建立了一个受到地下地层学、当地水文地质和地震层析成像约束的线性分层孔隙弹性模型以研究基底内5 km孕震深度的孔隙弹性应力和孔隙压力的时空分布。它本质上是描述了注水和开采储层内的流体耦合流动过程,其膨胀和收缩决定了震源深度的孔隙弹性响应。作者利用地球模型和注入与开采流体的时间序列,求解了地壳中孔隙压力和孔隙弹性应力的时空演化。分别计算了孔隙弹性应力和孔隙压力的变化对累积库伦破坏应力(CFS)的贡献以确定CFS的主要来源。对于流体的注入和采出而言,是孔隙弹性应力而不是孔隙压力主导了CFS变化量的空间分布。注入导致的孔隙弹性应力引起的CFS变化为正值(促进破坏),而采出导致的CFS变化为负值(阻止破坏)。这是因为注采行为分别在储层下方引起了岩石的水平伸展和挤压,而区域构造应力为伸展型。有趣的是由于孔隙弹性耦合,浅层的注水行为导致了深部的孔隙压力降低而不是升高,但对于可能通过预先存在的裂缝与基底之间存在水力联系的深层注水行为而言,向下的流体扩散的附加效应则可能会在局部尺度上增加基底断层上的孔隙压力。在将孔隙弹性应力和孔隙压力的变化叠加起来之后,作者得到了每种类型的井的总CFS及其累积效应图(图2A-C)。从图2可以看出深层注水对CFS的影响只在局部区域之内,而浅层注水的影响主导了孕震深度的总CFS分布(图2D)。总CFS最大可达1bar。Delaware盆地的地震活动发生在CFS变化值为正的区域内,这表明浅层的注水和深层的地震活动之间在整个盆地范围内的因果联系(图2D)。考虑深部不同走向的断层的CFS计算进一步证实了这种全盆地范围内的联系的正确性。

孔隙压力和孔隙弹性应力之间的耦合关系(Cheng, 2016; Segall and Lu, 2015)导致了孔隙弹性耦合值越大(即Biot有效应力系数α越大)的情况下储层孔隙压力和孔隙弹性应力都越小。当使用有效储层应力(Cheng A H-D, 2016)来描述与注采层相关的储层扩张和收缩时,对于高渗地层而言,较大的孔隙弹性耦合和流体流动会导致较小的岩石变形。这意味着与破裂的页岩层相比,以流体流动较慢为特征的沉积砂岩中的流体体积变化导致了整体有效应力和岩石变形的较大变化(图2)。因此,尽管Delaware盆地的沉积砂岩比页岩离震中更远,但由于其水文地质性质,它对应力和诱发地震的影响更大。

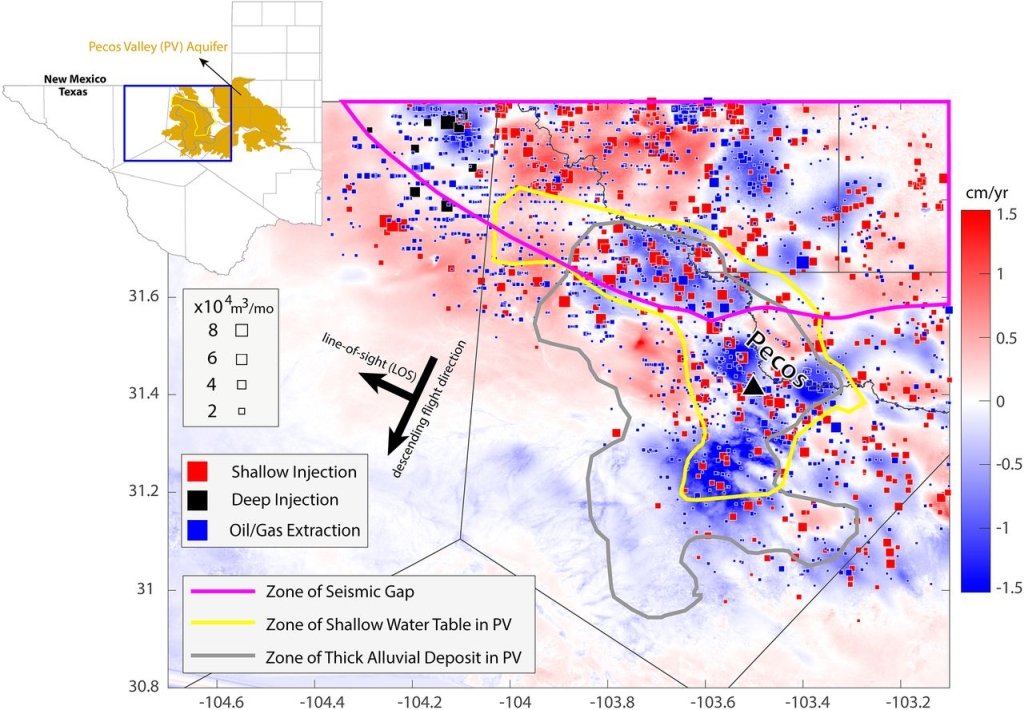

图3 2016至2020年间SAR视线(LOS)速度分布的变形图(Zhai et al., 2021)。红色和蓝色分别表示地表朝向和远离卫星的移动。左上角插图为PV含水层和研究区域的足迹。洋红色曲线内的范围为图2中的地震平静区。黄色曲线和灰色曲线分别是PV中浅水位和厚冲积层的近似区。正方形表示井的位置,其大小表示与形变相同的观察期内的月平均井流量

为了进一步检验应力和地震活动之间的力学关系,作者研究了整个盆地范围内能够提供与流体注入和开采有关的地下应力变化的线索的地表形变。采用多时相合成孔径雷达(SAR)干涉分析方法,作者对Sentinel-1A/B卫星在Delaware盆地上空于流体的注入和产出量最大的2016年9月至2020年12月期间获取的C波段SAR图像进行了干涉分析。干涉合成孔径雷达(InSAR)视线(LOS)速度图如图3所示。南部(约31.4°N)地区的形变特征是地面沉降达3cm/yr,该地区的注采井位于同一位置,注水量大于生产井的抽取量。考虑到特拉华州盆地的注水深度较浅,而且砂岩层更容易因注水而变形,由砂岩注水引起的地表隆起将主导页岩开采引起的沉降。然而,从浅层和半封闭(基本上无封闭)的Pecos Valley(PV)含水层开采地下水会引起额外的下沉信号。图3的特点是,地下水位较浅、含水层较厚的地区沉降速度较快,这表明观测到的沉降主要是由浅层地下水开采而不是储层压实造成的。在PV含水层压实影响不大的北段(地震平静区,约31.8°N),地表形变图(图3)显示了分别与注水井位和生产井位相对应的地表隆升和地面沉降。作者的地表变形分析最终表明浅层注入可以引起地表隆起和浅层地下压力和应力的累积,这主导了如图2所示的孕震基底中的CFS。

本研究中作者的分析表明,浅层注入活动和孔隙弹性变形控制着深部的应力分布,是Delaware盆地诱发地震活动的主要原因。然而,地质、水文地质和构造条件的非均质性可能会扰乱局部尺度的诱发过程。更好地了解地下应力演化是预测断层的重新激活和评估工业活动造成的地震危险性的关键。尽管随着地震监测能力的提高,可检测震级的阈值也随之降低,但确定诱发地震活动的主要机制需要将地下地质学与物理模型结合起来。由于孔隙压力通常被认为是注入诱发地震的主要驱动因素,孔隙弹性应力则是次要的,然而本文的分析和计算结果表明,在某些情况下,孔隙弹性应力可能是诱发地震的主要诱因。

随着未来全球能源需求的增加,处理大量的共生废水仍然是一个具有挑战性的问题,本文的研究表明安全的浅层注入处理比深层注入或水处理更具成本效益。作为这项研究提出的主要机制,孔隙弹性应力也可能与主动设计浅层注水策略、观察地壳应力变化和评估地震潜力有关。这些过程对于其他人类活动可能也可以提供有用的信息,如地热勘探、二氧化碳封存和天然气地下储存。

主要参考文献

Cheng A H D. Poroelasticity[M]. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.

Fisher K, Warpinski N. Hydraulic-fracture-height growth: Real data[J]. SPE Production & Operations, 2012, 27(01): 8-19.

Guglielmi Y, Cappa F, Avouac J P, et al. Seismicity triggered by fluid injection–induced aseismic slip[J]. Science, 2015, 348(6240): 1224-1226.

Rubinstein J L, Mahani A B. Myths and facts on wastewater injection, hydraulic fracturing, enhanced oil recovery, and induced seismicity[J]. Seismological Research Letters, 2015, 86(4): 1060-1067.

Segall P, Lu S. Injection-induced seismicity: Poroelastic and earthquake nucleation effects[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2015, 120(7): 5082-5103.

Weingarten M, Ge S, Godt J W, et al. High-rate injection is associated with the increase in US mid-continent seismicity[J]. Science, 2015, 348(6241): 1336-1340.

Zhai G, Shirzaei M, Manga M. Widespread deep seismicity in the Delaware Basin, Texas, is mainly driven by shallow wastewater injection[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021, 118(20) : e2102338118.(原文链接)

(撰稿:张苏鹏,张召彬,李守定/页岩气与工程室)