位于新西兰北岛东海岸的Hikurangi陆缘,是西南太平洋板块向澳大利亚板块汇聚的俯冲带。Hikurangi陆缘北段频繁发生浅部慢地震事件,且毗邻的太平洋海底分布着许多大型海山。特别是,前人地球物理观测已揭示出在该俯冲带弧前深部,正发生着海山俯冲(图1b和图2a;Arai et al., 2020; Barker et al., 2018)。近期,美国哥伦比亚大学的Chesley及合作者基于横跨Hikurangi陆缘北段的海底电磁探测剖面(图1),采用被动源+可控源电磁数据联合反演构建了研究区深部高分辨率电阻率图像(图2a),并利用洋壳电阻率对孔隙度敏感的特性,进一步估算了沿剖面孔隙度(含水量)分布(图2b)。通过剖面上未俯冲、已俯冲海山之间的电性结构特征对比,为揭示海山的俯冲效应提供了绝佳的研究思路与可靠约束。相关成果于2021年7月7日发表于Nature(Chesley et al., 2021)。

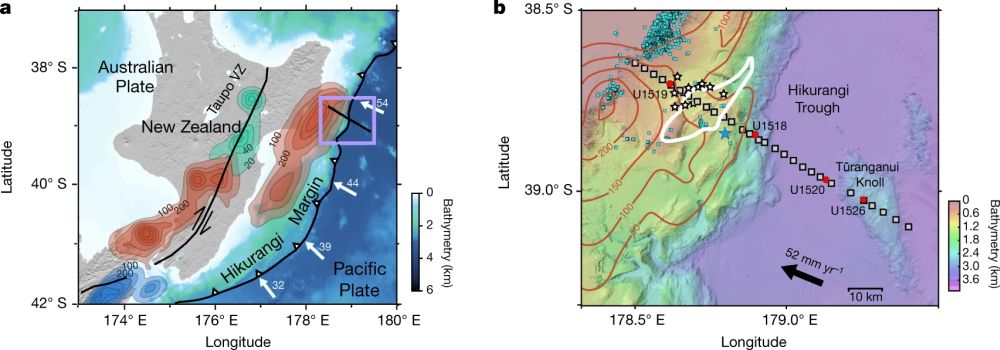

图1 研究区及电磁探测剖面位置。(a)白色箭头及数字所示为太平洋板块的俯冲方向及速率,红色等值线为2002-2014年期间慢地震造成的累积滑移量,绿色等值线为2006-2008年期间慢地震相关的深部滑动累积滑移量,蓝色等值线为2016年Kaikoura地震(Mw=7.8)的震后余滑量;(b)灰色方块为海底电磁测点位置,红色圆形为IODP钻孔位置,红色等值线为2014年9-10月期间慢地震累积滑移量,白线为地磁数据所推测的俯冲海山位置,淡蓝色方块所示为流体出口位置,白色五角星所示为与2014年慢滑移事件相关的重复地震位置,蓝色五角星所示为1947年Poverty海湾海啸地震的震中位置

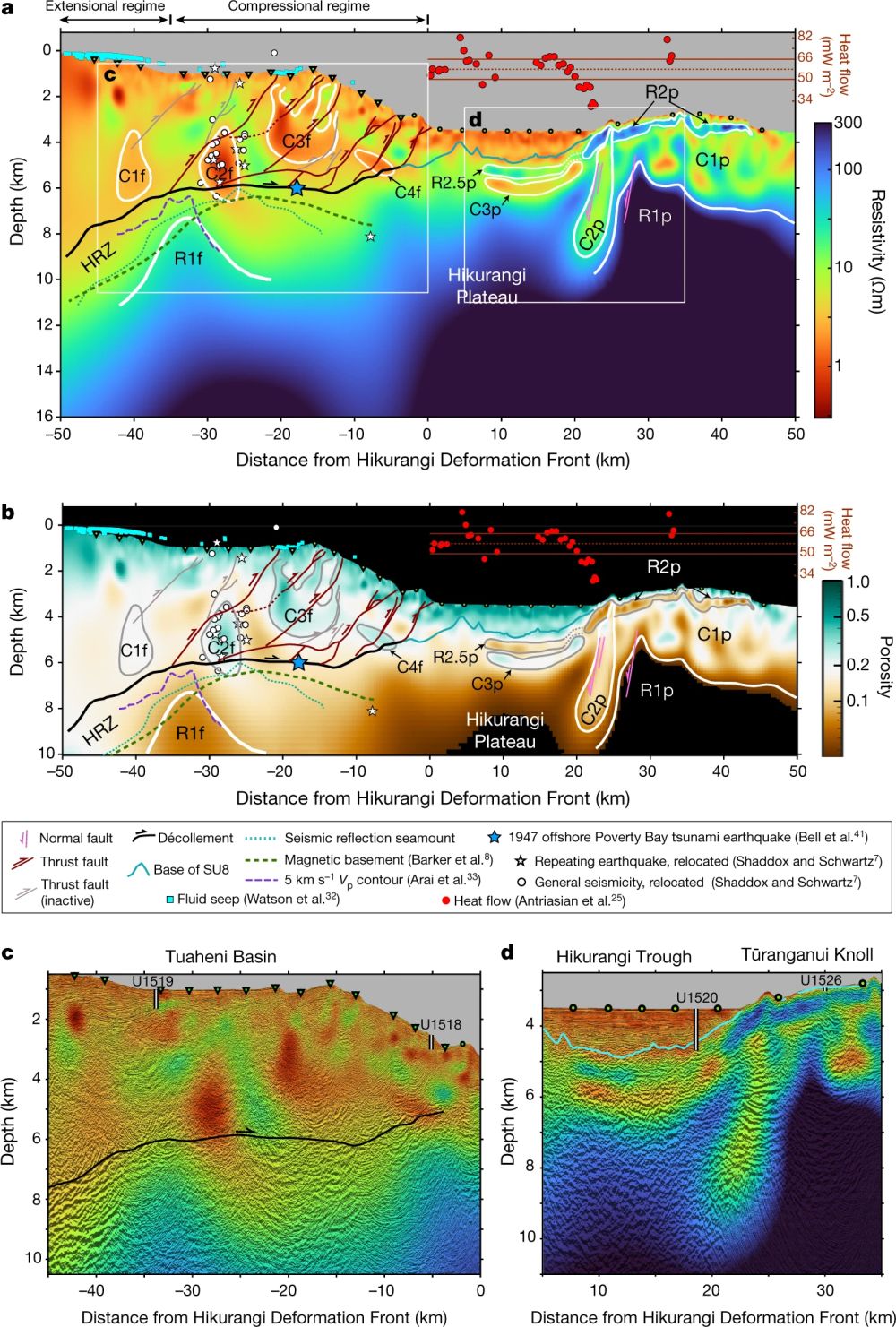

图2 Hikurangi陆缘北段电阻率(a)和孔隙度(b)结构

研究结果表明:

(1)位于剖面东南段,尚未进入俯冲带的Tūranganui海山的结构特征为:深部存在一个显著的锥形高阻异常体(R1p),被解释为源于深部、已冷却的辉长岩侵入体,代表海山的核心;在侵入体上方,是由富含流体的火山碎屑、海洋沉积物等构成的低阻区(C1p),且该低阻区被顶部高阻玄武岩薄层(R2p)所覆盖。作者推测,该致密、坚硬盖层(R2p)对海山的内部流体起到了封闭作用;经估算,由于富水区域C1p的存在,Tūranganui海山的含水量大约是典型大洋地壳的3~5倍;

(2)位于剖面西北段,在距Hikurangi海沟约33公里处的弧前深部,在高阻俯冲板片上方观测到一个高度约3公里的突起异常体(R1f),其形态特征与Tūranganui海山深部高阻体(R1p)类似,且与地震及地磁观测推测的俯冲海山位置基本重合,因此推测该异常体为俯冲中的海山。该异常上部上覆板片内存在三组低阻异常区域(C1f-C3f),被解释为富含流体的断裂破损带。依据地磁观测结果,作者推测在该俯冲海山顶部,应存在类似于Tūranganui海山顶部的玄武岩薄盖层(R2p),但受限于数据分辨能力该异常在本项研究中无法得到可靠辨识;

(3)2014年发生的重复地震和微震事件(Shaddox and Schwartz,2019)与俯冲海山正上方低阻异常(C2f)位置吻合,暗示这些慢震事件的产生与俯冲海山脱水及其对上覆板片的改造-破坏作用直接相关。为此,作者提出一种俯冲海山周期性脱水机制(见图3)来解释俯冲带弧前流体迁移和慢地震事件。

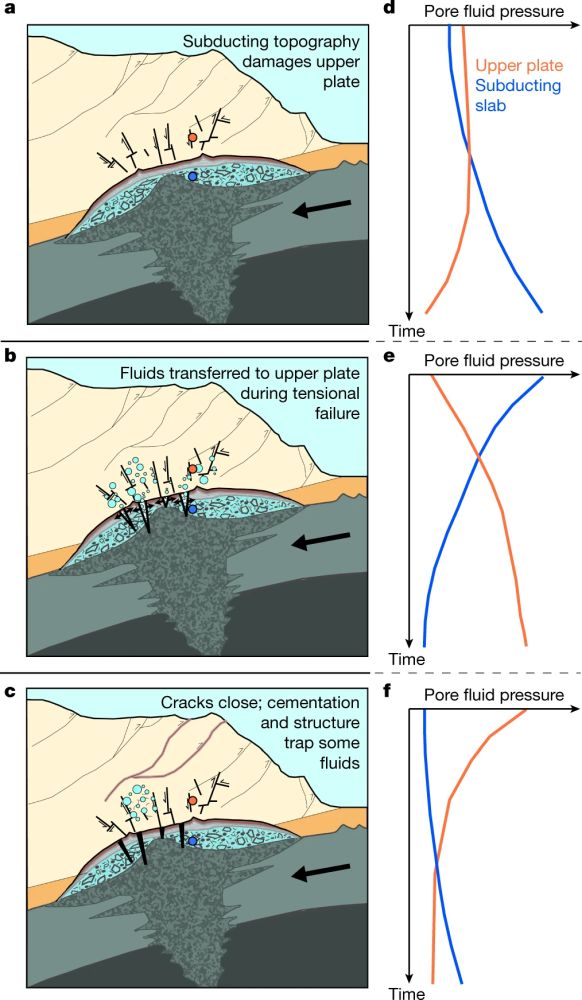

图3 海山俯冲带弧前周期性流体迁移过程示意图。(a)俯冲海山将水带入俯冲带并造成上覆板片的破坏和改造,在上覆板片中形成复杂的裂隙网络。与之对应,海山内部孔隙流体压力随时间逐步增大,上覆板片反之;(b)俯冲过程中应力的持续积累造成海山(尤其是顶部盖层)变形和破裂,海山内部流体通过脱水作用释放并进入上覆板片内已形成的裂隙网络。在慢地震发生前,进入上覆板片的流体会造成孔隙压力提升,引起水压致裂;(c)在慢地震发生后,大部分流体逃逸,上覆板片孔隙流体压力降低,仅有少量流体因阻挡和胶结作用而残留。随着静岩压力增大,俯冲海山顶部盖层内的裂隙逐渐闭合,海山内部的流体停止流出。随后海山内部压力开始积累升高,进入新一轮流体迁移和慢地震周期;(d-f)中蓝、红色实线分别对应a-c图中俯冲海山内部(蓝色圆圈)、上覆板块(红色圆圈)所示部位的孔隙流体压力随时间的变化情况

Chesley等的发现不仅为海山俯冲和弧前慢地震事件之间的关联提供了直接地球物理观测证据,而且意味着海山俯冲不仅可以对上覆板片造成显著的改造和破坏,还可以将大量的水输送至弧前和地幔深部。值得指出的是,海山具有不同的形成环境(如洋中脊、拆离断层、热点等),它们在结构和组成方面存在显著差异,因此,本项研究提出的海山俯冲效应的普适性,仍需进一步观测和检验。

主要参考文献

Arai R, Kodaira S, Henrys S, et al. Three‐Dimensional P Wave Velocity Structure of the Northern Hikurangi Margin From the NZ3D Experiment: Evidence for Fault‐Bound Anisotropy[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2020, 125(12): e2020JB020433.

Barker D H N, Henrys S, Caratori Tontini F, et al. Geophysical constraints on the relationship between seamount subduction, slow slip, and tremor at the north Hikurangi subduction zone, New Zealand[J]. Geophysical Research Letters, 2018, 45(23): 12804-12813.

Chesley C, Naif S, Key K, et al. Fluid-rich subducting topography generates anomalous forearc porosity[J]. Nature, 2021, 595(7866): 255-260. (原文链接)

Scholz C H, Small C. The effect of seamount subduction on seismic coupling[J]. Geology, 1997, 25(6): 487-490.

Shaddox H R, Schwartz S Y. Subducted seamount diverts shallow slow slip to the forearc of the northern Hikurangi subduction zone, New Zealand[J]. Geology, 2019, 47(5): 415-418.

Wang K, Bilek S L. Do subducting seamounts generate or stop large earthquakes?[J]. Geology, 2011, 39(9): 819-822.

(撰稿:李鑫,陈赟/岩石圈室)