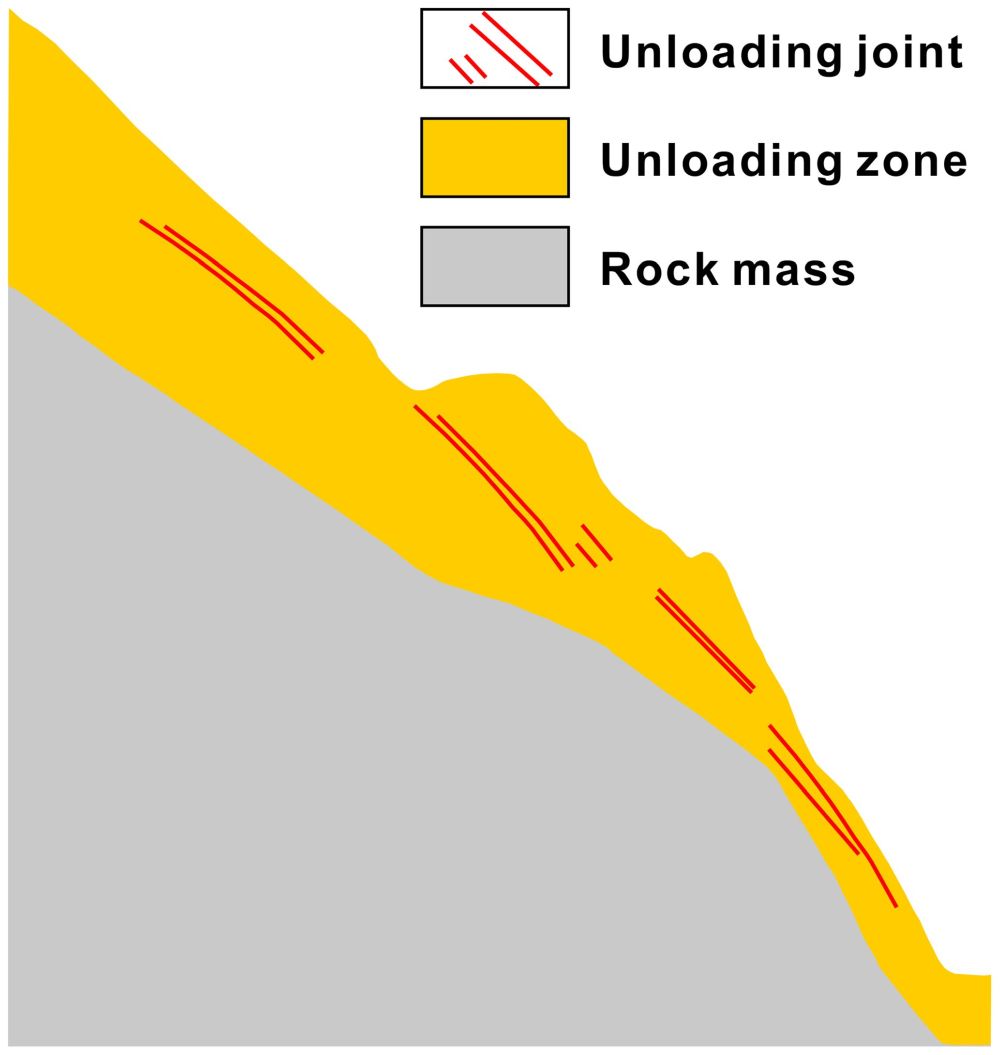

大量野外调查发现,自然界中的边坡在长期形成演化过程中由于河谷下切卸荷作用,在其浅表层常发育一组平行于坡面的卸荷裂隙(图1),地震作用下边坡失稳主要表现为沿边坡浅表层卸荷裂隙的剪切滑动,因此评价边坡动力稳定性的根本出路在于定量刻画岩体结构面的抗剪强度。Jibson et al.(1998,2000)引入Newmark有限滑块位移法(Newmark,1965)来预测地震滑坡空间分布,是目前国际上应用最广泛的地震滑坡空间预测模型。然而,Newmark模型没有考虑岩体结构面的性状对边坡动力稳定性的控制作用,从而导致地震滑坡空间预测的精度无法满足地震防灾减灾的要求。

图1 边坡浅表层卸荷裂隙示意图

针对上述问题,中国科学院地质与地球物理研究所页岩气与地质工程院重点实验室博士研究生臧明东(现在中国地质大学(北京)从事博士后研究)所在的祁生文研究团队在长期野外观测和室内试验的基础上,从岩体结构效应的角度出发,引入Barton强度准则对Newmark模型进行改造,提出了考虑结构面粗糙度(joint roughness coefficient,简称JRC)影响的区域地震滑坡预测模型,并将其应用于实际地震滑坡预测中。

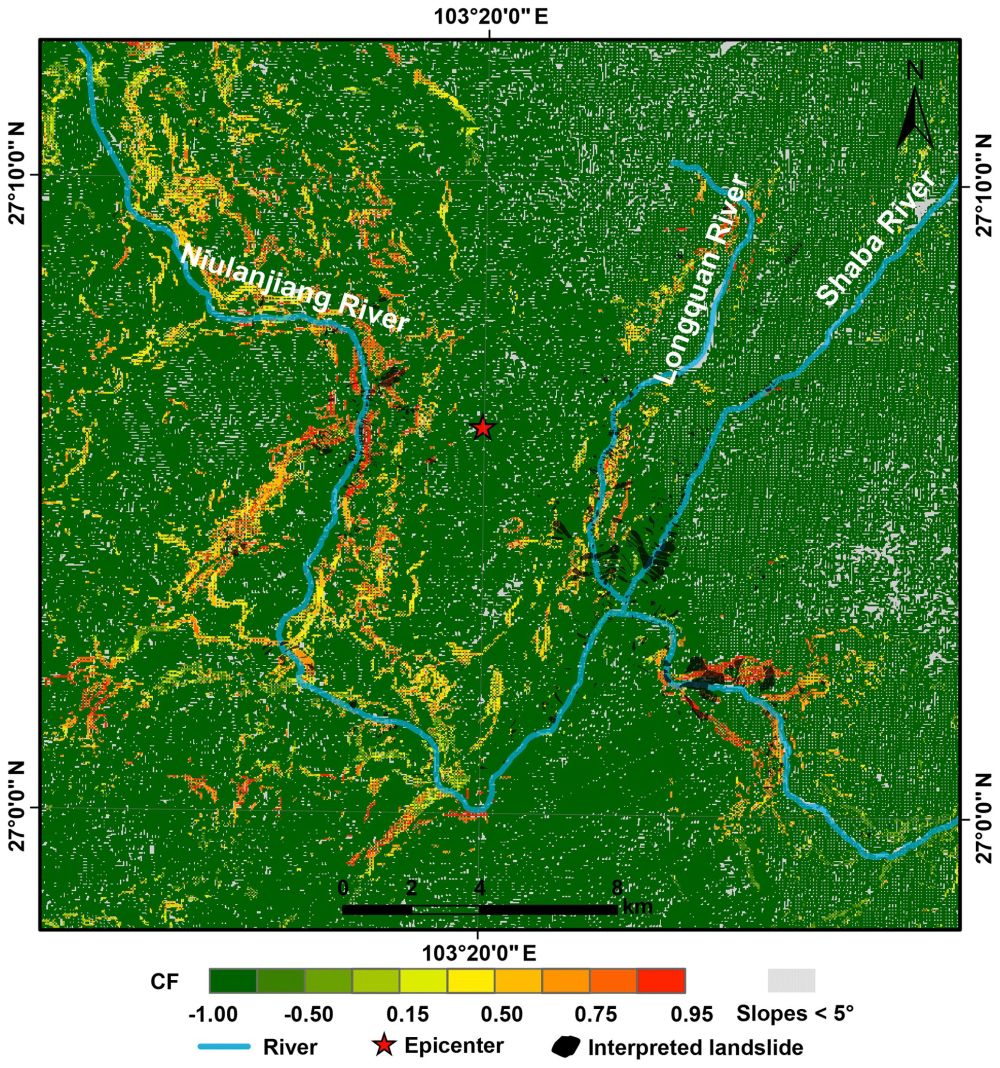

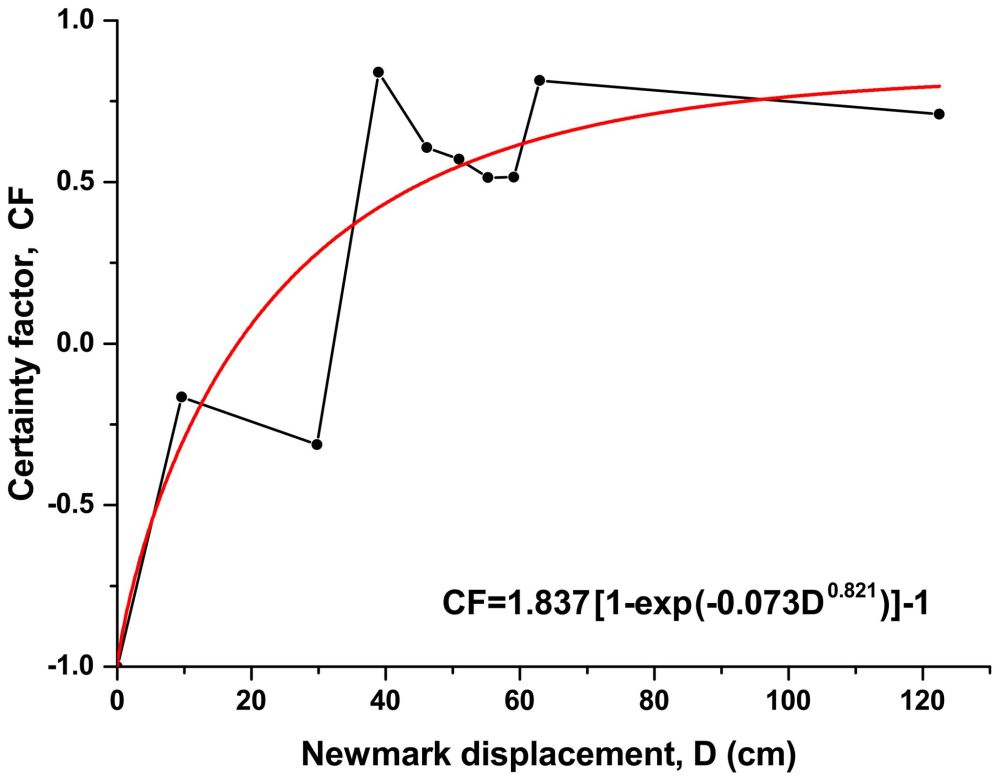

研究人员通过遥感影像解译和大量野外实地验证,发现了2014年8月3日云南省鲁甸县Mw6.1级地震诱发的1416处滑坡,并采用该滑坡数据集对预测模型进行测试和训练,然后对鲁甸地震后潜在地震滑坡进行了预测(图2)。同时,在模型训练的基础上,研究人员进一步提出了能够快速有效估计地震滑坡发生可能性的置信度曲线(图3)。经过与传统Newmark模型比较,使用本研究的方法不仅提升了预测模型的普适性,而且预测成功率更高。

图2 地震滑坡空间分布预测图

图3 地震滑坡空间预测置信度曲线

研究成果发表于EGU重要刊物Natural Hazards and Earth System Sciences。(Zang M, Qi S*, Zou Y, et al. An improved method of Newmark analysis for mapping hazards of coseismic landslides[J]. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2020, 20(3): 713-726. DOI:10.5194/nhess-20-713-2020)(原文链接)