中科院地质与地球物理研究所地球与行星物理院重点实验室张艳副研究员与加州大学伯克利分校王其允教授、石油大学(华东)符力耘教授等合作,近年来对华北的地下水位、气压等观测质量较高,且对近场、中远场地震有明显水位响应的左家庄流体台站(图1)开展了长时间、长序列、多测向(水位、气压、降雨等)的跟踪观测研究(2008-2018年)。

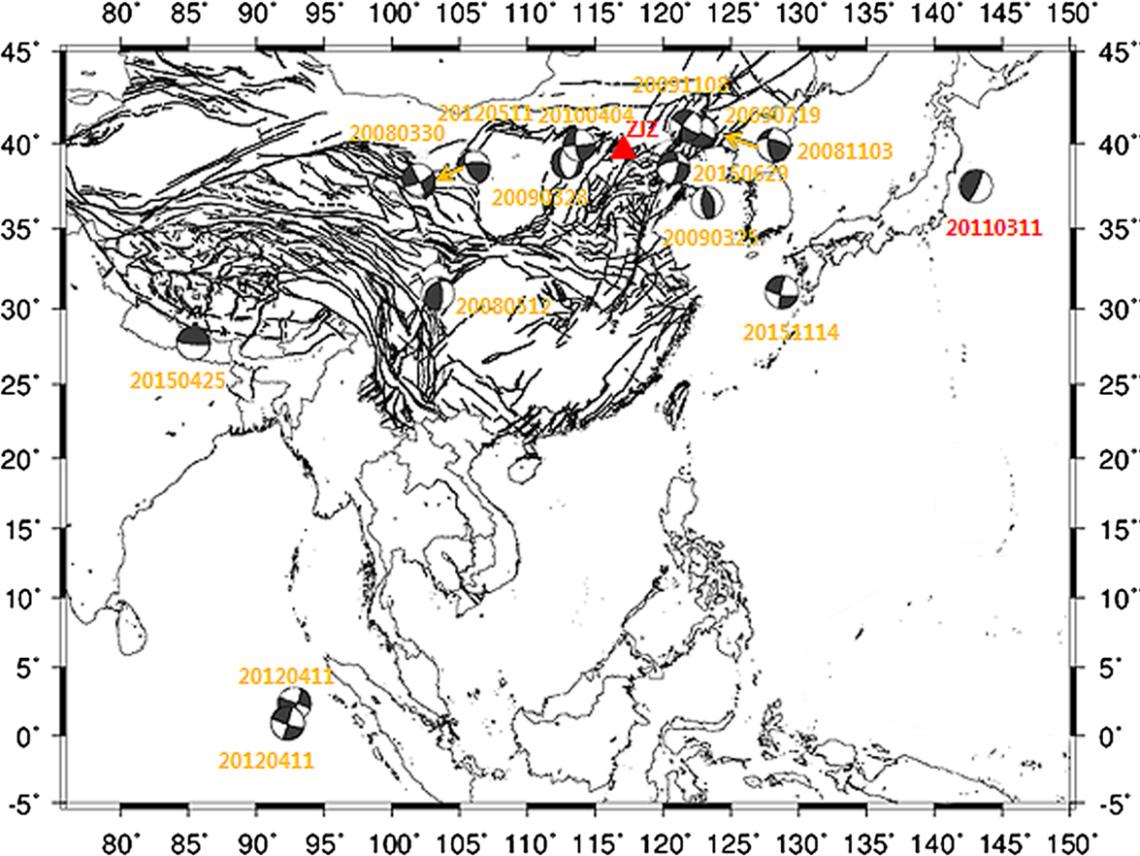

图1 左家庄井的地理位置(红色三角形)和引起左家庄井同震水位变化的地震的震中位置(沙滩球)

研究结果显示,2011 MW 9.1日本Tohoku大地震后,从水位和理论固体潮中提取的M2波相位差和幅度比都大幅上升。此现象可有两种解释:(1)震后封闭含水层中水平向渗透率的大幅增加;(2)垂直向渗透率的发生,亦即震后含水层封闭性遭到破坏。为了找到确切的物理机理,研究采用水位对气压的响应作为井观测含水层封闭性的检测手段。计算表明,Tohoku大地震前后左家庄井含水层的封闭性都较好,因此排除了“震后含水层封闭性遭到破坏”的机理解释。

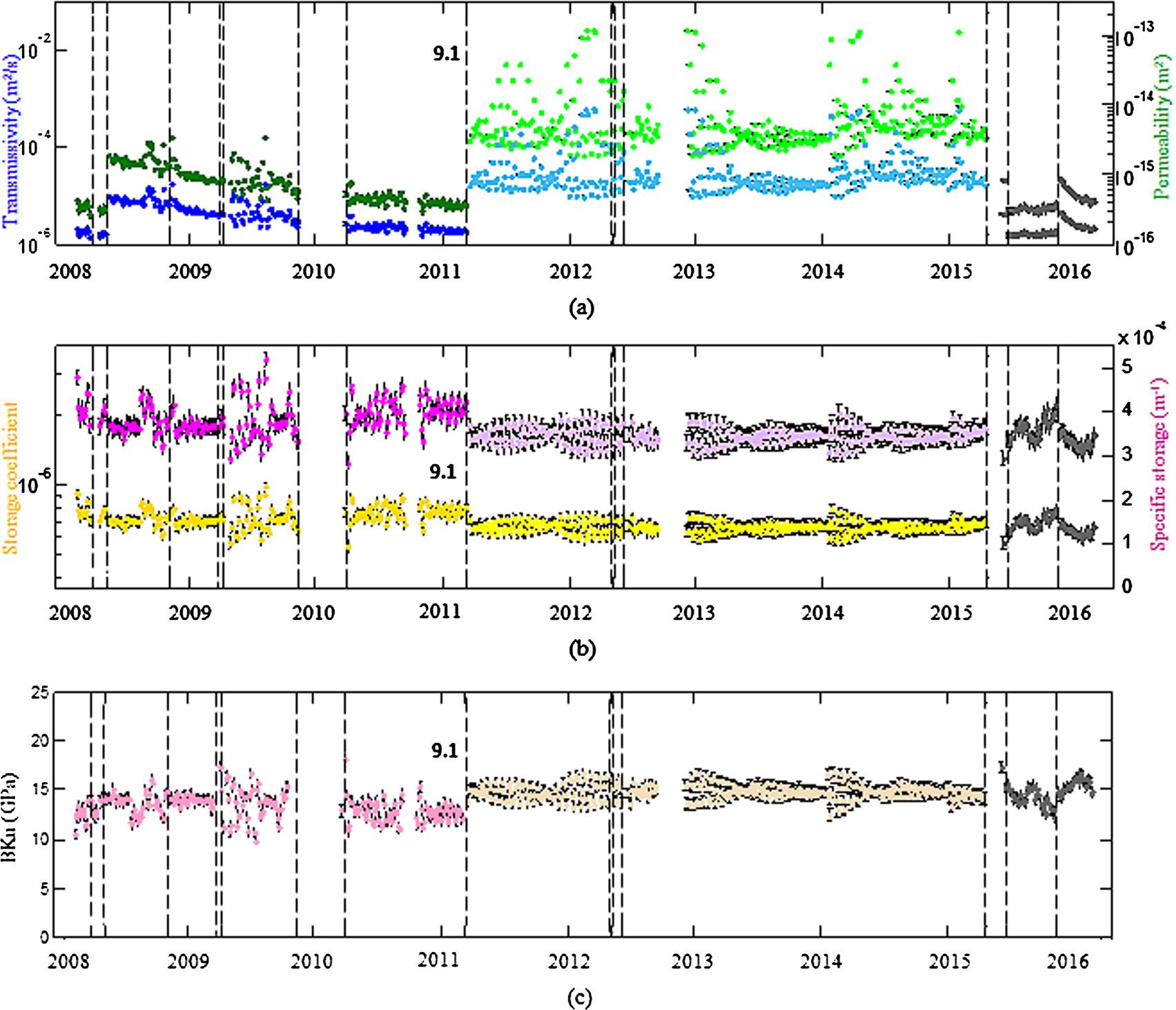

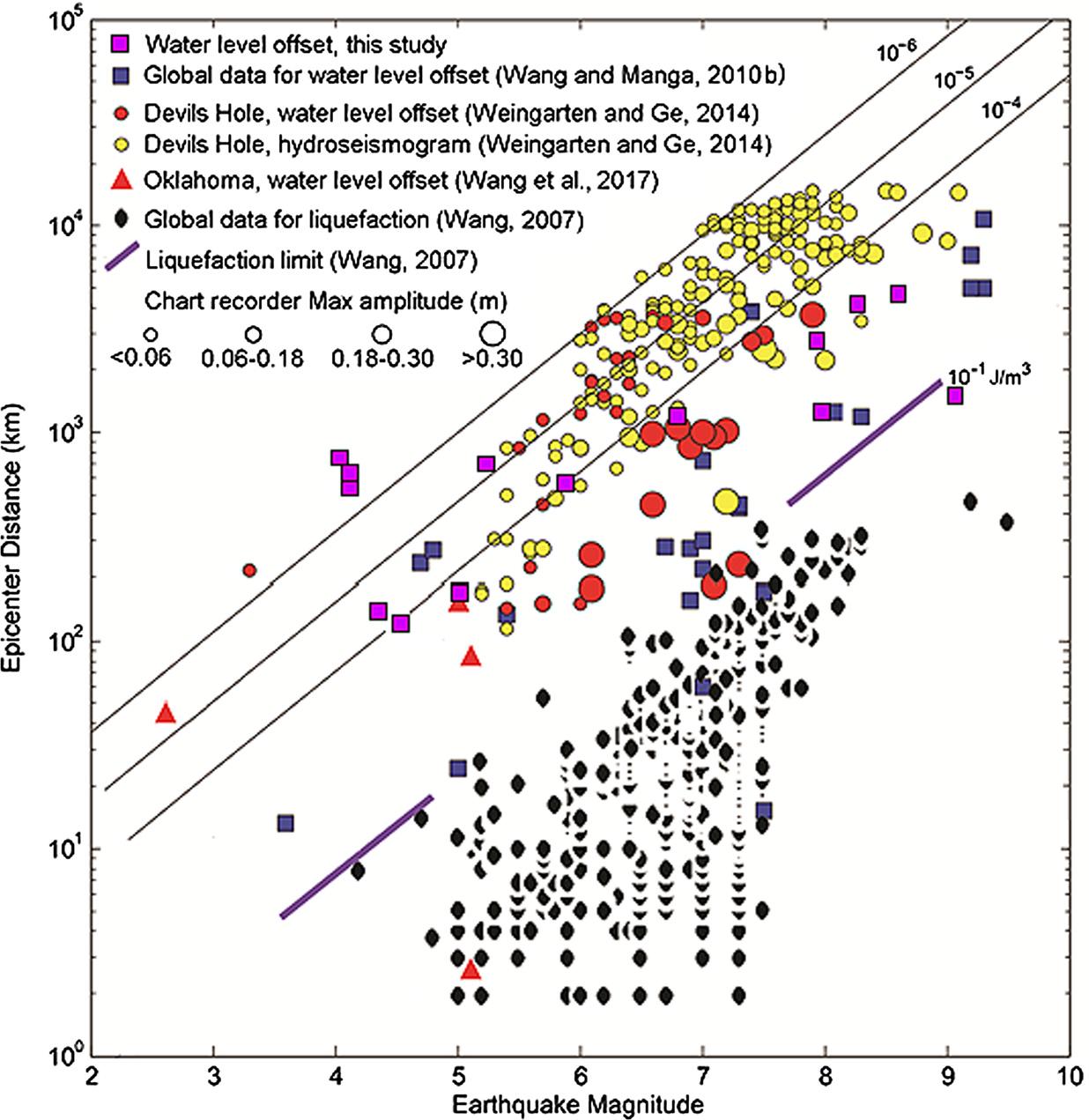

在确认了上述“震后封闭含水层中水平向渗透率的大幅增加”物理机理后,本文采用Hsieh 的水平向理论模型计算了含水层的水力参数和孔隙弹性参数(图2),发现在MW 9.1 Tohoku大地震后参数都发生了永久性变化。与此同时,地震波能量计算恰巧发现:日本Tohoku大地震产生的地震波在>1500 km 的远场左家庄区域的振动能量密度 > 0.1 J/m3(图3),超越了导致液化作用发生(永久性变化)的能量密度的界限(0.1 J/m3(图3)),因此极有可能引发左家庄井孔区域浅地表地层介质物理性质的永久性改变,这与上述参数的永久性变化非常一致。因此,进一步确认了“震后封闭含水层中水平向渗透率的大幅增加”的物理机理的正确性。

图2 按照Hsieh的水平流模型计算所得2008年2月1日至2016年3月31日的左家庄井的(a)导水系数(蓝色)和渗透率(绿色),(b)储水系数(黄色)和储水率(紫色),(c) BKu. 虚线表示地震发震时刻

图3 地震引起的作为地震震级和震中距函数的水力变化分布图

研究成果发表于EPSL。(Zhang Y, Wang C Y, Fu L Y, et al. Unexpected far-field hydrological response to a great earthquake[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2019, 519: 202-212.)(原文链接)