0 引言

【研究意义】传统的土壤耕作制度采用集约式精细化管理模式,可有效促进种子萌发并控制杂草生长。然而,长期频繁的土壤翻耕和地表裸露,导致土壤有机质分解加快,土壤侵蚀和养分流失严重,耕地质量及生产力水平日趋下降[1,2]。与传统耕作相比,免耕可有效缓解农田土壤风化、沙化,提高土壤肥力和抗逆性[3],被认为是提高作物产量和水分利用的重要耕作技术[4]。中国北方地区农田面积广袤,水资源匮乏,以旱作农业为主[5]。该地区风大沙多、生态环境脆弱[1],采用免耕有望实现其农业生产的可持续发展。【前人研究进展】中国关于免耕的试验研究与示范始于20世纪70年代,涉及的农作物主要为大田作物,包括玉米[2,4,6-8]、小麦[4,9-10]和水稻[11,12],也包含部分经济作物,如油菜[13]、大豆[14]、谷子[15]等。然而,由于各地区气候条件、作物类型和耕作制度等存在差异,使得免耕效果不尽相同。研究表明,免耕可降低土壤有机碳矿化速率[6]、抑制土壤风蚀和沙尘暴[9],且较常规耕作可显著提高土壤贮水量和水分利用率,尤其在干旱条件下,免耕处理的蓄水保墒效应愈加明显[7]。免耕结合秸秆覆盖可提高作物耕层土壤的过氧化氢酶、脲酶、碱性磷酸酶和蔗糖酶等酶活性和有机碳含量[8],同时可减少能源消耗、促进CO2固定、提高土壤肥力和作物产量[16]。免耕、秸秆覆盖与轮作三者联合,不仅能改善土壤结构、平衡养分供需、提高系统生产力,而且有利于资源的高效转化和持续利用[11]。但也有研究表明,长期免耕会导致表层土壤紧实、容重增加、耕层变浅,影响作物根系生长及其对土壤水分和养分的吸收利用[17]。免耕结合秸秆覆盖条件下,较低的土壤温度一定程度上会推迟作物生育进程,进而影响产量的形成[10]。作物产量是农田生态系统生产力和管理水平的综合反映,也是衡量免耕效应的重要指标。兼顾改善农田生态环境和提高作物产量是采用免耕的重要前提。【本研究切入点】已有研究结果间的分歧为免耕的推广应用带来了诸多不确定性。然而,分歧的缘由是什么,免耕的效应是否具有区域性,气候条件、耕作模式和持续年限是否会影响免耕的效果,免耕的效应是否随时间发生变化?这些问题的答案难以由常规的独立田间试验研究得出。Meta-analysis是对同一主题下多个研究结果进行综合分析的方法,可从宏观区域尺度进行大样本数据的定量分析。目前,其在农业及农业工程领域的应用研究仍处于起步阶段。【拟解决的关键问题】本文中,选取中国北方为研究区域,以该区种植面积较广、免耕试验较多的玉米及其产量为研究对象,以传统耕作为对照,通过收集已发表的田间试验数据,应用Meta-analysis定量探究免耕对玉米产量的时空效应和影响机制,旨在为免耕的合理应用和推广提供依据。1 材料与方法

1.1 数据来源

通过对中国知网和Web of Science核心合集等中英文数据库进行检索,收集截止2017年4月30日国内外公开发表的关于中国北方地区免耕玉米产量的田间试验期刊文献。为实现研究目的并满足Meta-analysis对数据的要求,基于以下标准筛选文献:(1)试验区位于中国北方[18];(2)试验处理同时包含免耕和传统耕作,论文写作语言为中文或英文;(3)文中列有相关处理的重复数、产量均值及标准差,或提供了各重复的产量,或试验年限≥2 a;(4)试验地点、种植制度、免耕持续年限明确,试验起止年份、气候状况清楚;(5)相同的试验数据发表在不同期刊时,选择信息描述较为全面的文献;(6)补充原文参考文献引用但未被检索到的遗漏文献。经以上标准筛选,共获得68篇文献(附表1),包含82组数据。Table S1

附表1

附表1Meta-analysis的数据来源文献

Table S1Literatures used in the meta-analysis database

| 第一作者 Author | 期刊名称 Journal | 试验地点 Experimental site |

|---|---|---|

| HU F L | Soil & Tillage Research | Wuwei City, Gansu Province |

| JI Q | Soil Use and Management | Yangling, Shaanxi Province |

| LIU S | Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science | Taiyuan, Shanxi Province |

| LU C Y | Soil Research | Daxing District, Beijing |

| SHAO Y H | European Journal of Agronomy | Luoyang City, Henan Province |

| WANG X B | PLoS ONE | Xiping County, Henan Province |

| ZHANG S X | Soil & Tillage Research | Dehui County, Jilin Province |

| ZHANG X Q | Ecological Indicators | Wuqiao County, Hebei Province |

| 安凤秀 AN F X | 吉林农业大学学报 Journal of Jilin Agricultural University | 吉林农安县 Nong'an County, Jilin Province |

| 柏炜霞 BAI W X | 中国农业科学 Scientia Agricultura Sinica | 陕西合阳县 Heyang County, Shaanxi Province |

| 鲍艳杰 BAO Y J | 西北农林科技大学学报(自然科学版) Journal of Northwest A&F University (Natural Science Edition) | 陕西长武县 Changwu County, Shaanxi Province |

| 博文静 BO W J | 植物学报 Chinese Bulletin of Botany | 山东平邑县 Pingyi County, Shandong Province |

| 蔡典雄 CAI D X | 干旱地区农业研究 Agricultural Research in the Arid Areas | 山西寿阳县 Shouyang County, Shanxi Province |

| 蔡太义 CAI T Y | 生态学杂志 Chinese Journal of Ecology | 陕西合阳县 Heyang County, Shaanxi Province |

| 陈君达 CHEN J D | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 山西寿阳县 Shouyang County, Shanxi Province |

| 陈宇 CHEN Y | 应用生态学报 Chinese Journal of Applied Ecology | 陕西杨凌 Yangling, Shaanxi Province |

| 楚杰 CHU J | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 陕西长武县 Changwu County, Shaanxi Province |

| 代快 DAI K | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 山西寿阳县 Shouyang County, Shanxi Province |

| 丁昆仑 DING K L | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 河北雄县 Xiongxian County, Hebei Province |

| 樊翠芹 FAN C Q | 中国农学通报 Chinese Agricultural Science Bulletin | 河北石家庄 Shijiazhuang City, Hebei Province |

| 郭晓霞 GUO X X | 作物学报 Acta Agronomica Sinica | 内蒙古清水河县 Qingshuihe County, Inner Mongolia |

| 郭瑶 GUO Y | 中国生态农业学报 Chinese Journal of Eco-Agriculture | 甘肃河西走廊东端 East of Hexi Corridor, Gansu Province |

| 韩宝文 HAN B W | 中国土壤与肥料 Soil and Fertilizer Sciences in China | 河北张家口 Zhangjiakou City, Hebei Province |

| 韩惠芳 HAN H F | 生态学报 Acta Ecologica Sinica | 山东泰安 Tai'an City, Shandong Province |

| 姬强 JI Q | 应用生态学报 Chinese Journal of Applied Ecology | 陕西杨凌 Yangling, Shaanxi Province |

| 江晓东 JIANG X D | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 山东龙口 Longkou City, Shandong Province |

| 李洪文 LI H W | 中国农业大学学报 Journal of China Agricultural University | 山西寿阳县 Shouyang County, Shanxi Province |

| 第一作者 Author | 期刊名称 Journal | 试验地点 Experimental site |

| 梁金凤 LIANG J F | 生态环境学报 Ecology and Environmental Sciences | 北京延庆县 Yanqing County, Beijing |

| 雷金银 LEI J Y | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 陕西靖边县 Jingbian County, Shaanxi Province |

| 刘立晶 LIU L J | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 河北定兴县 Dingxing County. Hebei Province |

| 刘武仁 LIU W R | 玉米科学 Maize Science | 吉林省公主岭 Gongzhuling City, Jilin Province |

| 刘武仁 LIU W R | 玉米科学 Maize Science | 吉林省公主岭 Gongzhuling City, Jilin Province |

| 刘秀艳 LIU X Y | 农机化研究 Journal of Agricultural Mechanization Research | 黑龙江兰西县 Lanxi County, Heilongjiang Province |

| 刘战东 LIU Z D | 灌溉排水学报 Journal of Irrigation and Drainage | 河南焦作市 Jiaozuo City, Henan Province |

| 卢彩云 LU C Y | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 北京大兴区 Daxing District, Beijing |

| 罗彩云 LUO C Y | 水土保持学报 Journal of Soil and Water Conservation | 甘肃西峰市 Xifeng City, Gansu Province |

| 吕惠明 LV H M | 自然资源 Resources Science | 河北滦平县 Luanping County, Hebei Province |

| 尚金霞 SHANG J X | 中国农业科学 Scientia Agricultura Sinica | 陕西省合阳县 Heyang County, Shaanxi Province |

| 孙贵臣 SUN G C | 作物杂志 Crops | 山西阳曲县 Yangqu County, Shanxi Province |

| 孙建 SUN J | 生态学杂志 Chinese Journal of Ecology | 内蒙古清水河县 Qingshuihe County, Inner Mongolia |

| 田肖肖 TIAN X X | 植物营养与肥料学报 Journal of Plant Nutrition and Fertilizer | 陕西杨凌 Yangling, Shaanxi Province |

| 许迪 XU D | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 河北雄县 Xiongxian County, Hebei Province |

| 许菁 XU J | 植物营养与肥料学报 Journal of Plant Nutrition and Fertilizer | 山东泰安 Tai'an City, Shandong Province |

| 闫海丽 YAN H L | 中国土壤与肥料 Soil and Fertilizer Sciences in China | 山西寿阳县 Shouyang County, Shanxi Province |

| 闫小丽 YAN X L | 西北农林科技大学学报(自然科学版) Journal of Northwest A&F University (Natural Science Edition) | 陕西榆林 Yulin City, Shaanxi Province |

| 王激清 WANG J Q | 干旱地区农业研究 Agricultural Research in the Arid Areas | 河北怀来县 Huailai County, Hebei Province |

| 汪可欣 WANG K X | 节水灌溉 Water Saving Irrigation | 辽宁沈阳 Shenyang City, Liaoning Province |

| 汪可欣 WANG K X | 农业机械学报 Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery | 哈尔滨香坊 Harbin Xiangfang District |

| 王孟雪 WANG M X | 水土保持研究 Research of Soil and Water Conservation | 黑龙江大庆 Daqing City, Heilongjiang Province |

| 王学丽 WANG X L | 灌溉排水学报 Journal of Irrigation and Drainage | 辽宁沈阳 Shenyang City, Liaoning Province |

| 王哲 WANG Z | 陕西农业科学 Shaanxi Journal of Agricultural Sciences | 陕西长武县 Changwu County, Shaanxi Province |

| 杨晶 YANG J | 草业学报 Acta Prataculturae Sinica | 甘肃庆阳 Qingyang City, Gansu Province |

| 第一作者 Author | 期刊名称 Journal | 试验地点 Experimental site |

| 尹宝重 YIN B Z | 作物学报 Acta Agronomica Sinica | 河北深州 Shenzhen City, Hebei Province |

| 殷文 YIN W | 作物学报 Acta Agronomica Sinica | 甘肃河西走廊东端 East of Hexi Corridor, Gansu Province |

| 于玲玲 YU L L | 内蒙古农业大学学报(自然科学版) Journal of Inner Mongolia Agricultural University (Natural Science Edition) | 河北唐山 Tangshan City, Hebei Province |

| 员学锋 YUAN X F | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 陕西杨凌 Yangling, Shaanxi Province |

| 张保民 ZHANG B M | 玉米科学 Maize Science | 山东滨州 Binzhou City, Shandong Province |

| 张凤云 ZHANG F Y | 自然资源学报 Journal of Natural Resources | 甘肃张掖 Zhangye City, Gansu Province |

| 张海林 ZHANG H L | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 山东禹城 Yucheng City, Shandong Province |

| 张华英 ZHANG H Y | 干旱地区农业研究 Agricultural Research in the Arid Areas | 内蒙古通辽 Tongliao City, Inner Mongolia |

| 张建省 ZHANG J S | 生态学杂志 Chinese Journal of Ecology | 河北吴桥县 Wuqiao County, Hebei Province |

| 张立健 ZHANG L J | 甘肃农业大学学报 Journal of Gansu Agricultural University | 甘肃安定区 Anding District, Gansu Province |

| 张晓平 ZHANG X P | 吉林农业大学学报 Journal of Jilin Agricultural University | 吉林长春 Changchun City, Jilin Province |

| 张晓平 ZHANG X P | 中国生态农业学报 Chinese Journal of Eco-Agriculture | 吉林长春 Changchun City, Jilin Province |

| 张音霄 ZHANG Y X | 土壤通报 Chinese Journal of Soil Science | 辽宁昌图县 Changtu County, Liaoning Province |

| 周桂玉 ZHOU G Y | 吉林农业大学学报 Journal of Jilin Agricultural University | 吉林长春 Changchun City, Jilin Province |

| 周兴祥 ZHOU X X | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 河北香河县 Xianghe County, Hebei Province |

| 赵红香 ZHAO H X | 农业工程学报 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 山东泰安 Tai'an City, Shandong Province |

新窗口打开

1.2 数据分类

免耕(试验组),即前茬作物收获后的休闲期不进行任何耕作处理,播种时用免耕播种机一次性完成施肥和播种(在休闲期免耕,播种时进行耕作的情况除外),利用除草剂除草;传统耕作(对照组),即前茬作物收获后的休闲期或播种前对土壤进行旋耕或翻耕。所收集的数据涉及辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、北京、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃和宁夏共12个省/自治区/直辖市。考虑到行政区划的完整性、气候特征及耕作制度的相似性,将中国北方地区划分为东北、华北和西北3个区域[18]。具体信息如表1所示。Table 1

表1

表1样本基本信息描述

Table 1Basic information of the samples

| 地区 Region | 省/自治区/直辖市 Province/Autonomous region/Municipality | 是否秸秆还田 Straw return or not | 种植制度 Cropping system | 耕作模式 Tillage pattern | 试验年份 Experimental year | 试验年限 Duration (a) | 年均气温 Annual temperature (℃) | 年降水量 Annual rainfall (mm) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 东北 Northeast | 辽宁,吉林,黑龙江,内蒙古 Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia | 还田,不还田 Yes, No | 轮作,连作RC, CC | 垄作,平作RP, FP | 2003-2014 | 1-20 | 2.5-7.0 | 150-567 |

| 华北 North | 北京,河南,河北,山东,山西Beijing, Henan, Hebei, Shandong, Shanxi | 还田,不还田 Yes, No | 轮作,连作RC, CC | 平作 FP | 1994-2015 | 1-11 | 7.0-15.0 | 413-850 |

| 西北 Northwest | 陕西,甘肃,宁夏 Shaanxi, Gansu, Ningxia | 还田,不还田 Yes, No | 轮作,连作RC, CC | 垄作,平作RP, FP | 2003-2015 | 1-11 | 6.4-13.0 | 110-588 |

新窗口打开

1.3 数据分析

Meta-analysis是一种对同类独立研究进行统计分析的方法,可定量分析单一或多项措施的综合效应和影响因素[19]。具体分析过程主要包括异质性检验、综合效应量计算、发表偏倚检验与校正、敏感性分析、累积Meta-analysis和亚组分析(影响因素分析)。1.3.1 标准差计算 标准差是Meta-analysis的一个重要参数,用于计算各研究的权重。当文献列有相关处理产量的标准差时,直接使用;当文献没有提供产量标准差但有多个重复试验的产量,或既未提供产量标准差也无重复试验的产量,但包含多年试验的产量时,计算标准差。

1.3.2 效应量计算 利用免耕和传统耕作的玉米产量、产量标准差及试验重复数计算效应量。本研究选取反应比为效应量ln R[20]:

ln R=ln(Ye/Yc) (1)

式中,R为反应比;Ye为免耕处理的玉米平均产量,kg·hm-2;Yc为传统耕作处理的玉米平均产量,kg·hm-2。

为了更直观地反映免耕对玉米的产量效应,将效应值ln R转化为增产率ZY[20]:

ZY=(exp(ln R)-1)×100% (2)

ZY的95%置信区间若全部大于0,说明免耕对玉米产量具有显著的正效应;若全部小于0,说明免耕对玉米产量具有显著的负效应;若包含0,则说明免耕对玉米产量无显著影响。

1.3.3 异质性检验 通过异质性检验选择固定或随机效应模型[21]。当异质性检验结果显著时,选取随机效应模型;否则,选取固定效应模型。

1.3.4 发表偏倚检验 通常小样本比大样本研究包含更大的处理效应,更易于发表,因此会产生发表偏倚[22]。本研究采用回归检验法和漏斗图进行发表偏倚检验。

1.3.5 敏感性分析 敏感性分析即逐一移除单个效应量对其余效应量进行整合,通过观察效应量、95%置信区间及异质性检验等变化情况,以剔除离群值。

1.3.6 累积Meta-analysis 累积Meta-analysis是将各个研究依次引入Meta-analysis过程的一种方法,可

反映效应量的估计值及精度随时间的变化趋势[23]。

1.3.7 亚组分析 通过将文献按照一定标准划分为不同组别,分别对其进行Meta-analysis以寻找异质性来源。

1.3.8 数据处理 采用R3.4.0编程软件(metafor包)处理数据,使用Origin 9.0软件作图。

2 结果

2.1 免耕对玉米产量的综合效应量和发表偏倚

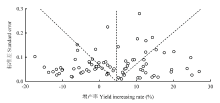

对免耕的玉米产量计算综合效应量(表2),结果表明异质性检验达到显著水平(PQ<0.05),故采用随机效应模型。总体而言,免耕较传统耕作能显著提高玉米产量,平均增产率为3.1%(置信区间0.7%—5.5%)。发表偏倚检验(表2)结果表明,不存在发表偏倚(PB>0.05)。图1为发表偏倚检验漏斗图,由图可知,样本数据点均匀地分布在漏斗两侧,也说明不存在发表偏倚。Table 2

表2

表2免耕对玉米产量的综合效应量和发表偏倚

Table 2Effects of no-tillage on maize yield and publication bias

| 模型 Model | 增产率 YIR (%) | 置信区间 CI (%) | Z | P | Q | PQ | n | ZB | PB | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 下限 LL | 上限 UL | |||||||||

| 随机效应模型 REM | 3.1 | 0.7 | 5.5 | 2.51 | 0.012 | 653 | 0.000 | 82 | 1.42 | 0.161 |

新窗口打开

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1发表偏倚检验漏斗图

-->Fig. 1Funnel plot by publication bias test

-->

2.2 免耕对玉米产量效应的敏感性分析

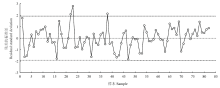

残差标准差分析(图2)结果表明,82个样本的残差标准差较为均匀地分布在零刻线上下,且除3个样本外其余样本均在1.96倍标准差范围内。敏感性分析(未列出)结果表明,任一独立样本的移除对整体的平均增产率(-0.7%—6.6%)、95%置信区间(-10.5%—28.9%)和增产率显著性(0.007—0.030)均未产生明显变化。其中,移除第22、23和38个样本均未显著改变原Meta-analysis结果,故不能将其视为极端值。因此,可认为分析结果可靠。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2免耕对玉米产量效应的敏感性分析

-->Fig. 2Sensitivity analysis of no-tillage on maize yield

-->

2.3 免耕对玉米产量效应的累积Meta-analysis

按试验时间顺序对免耕的玉米产量效应进行累积Meta-analysis(图3)。结果表明,在2000年之前,免耕对玉米的累积平均产量效应不稳定(-0.7%—6.6%),表现为或增产或减产;2000年之后,免耕的累积平均产量始终高于传统耕作,平均提 高0.3%—3.1%。置信区间(-2.8%—6.0%)表现为随时间推进,逐渐减小,且逐渐由包含0到全部大于0。可见,近年来,免耕的累积增产效应基本趋于稳定。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3免耕对玉米产量效应的累积Meta-analysis横坐标中的年份仅代表样本的试验年区间,并非与数据点一一对应

-->Fig. 3Cumulative Meta-analysis of no-tillage on maize yield The year in the abscissa only represents the interval of experimental year of the samples, not one-to-one correspondence with the data points

-->

2.4 免耕对玉米产量效应的影响因素分析

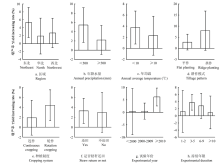

试验区气候条件、试验地点、耕作管理模式和试验持续年限等因素均不同程度地影响免耕对玉米的产量效应(图4)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4免耕对玉米产量效应的影响因素分析

-->Fig. 4Analysis of factors affecting maize yield under no-tillage

-->

与传统耕作相比,在东北地区,免耕增产率的95%置信区间不包含0,呈现出显著的增产效应(平均5.3%,置信区间1.5%—9.2%);而在华北和西北地区,免耕增产率的95%置信区间均包含0,表明增产效应不显著,其平均增产率分别为1.9%和2.8%(图4-a)。可见,东北较华北和西北地区更能凸显免耕的优越性。

在年降水量<500 mm和年均气温<10℃的地区,免耕可显著提高玉米产量,平均增产率分别为5.4%(置信区间1.7%—9.1%)和3.8%(置信区间0.8%—6.7%);而在降水量≥500 mm和年均气温≥10℃的地区,免耕的增产效应不显著,置信区间分别为-1.0%—5.4%和-1.2%—5.8%(图4-b、c)。可见,免耕更适用于年降水量较少和年均气温较低的地区。

与平作相比,垄作条件下,免耕的平均增产率较高,但变幅较大,且二者的置信区间均包含0,增产效应均不显著(图4-d)。

轮作和秸秆还田条件下,免耕均可显著提高玉米产量,平均增产率分别为4.4%(置信区间1.3%—7.5%)和3.3%(置信区间0.8%—5.8%);而连作和秸秆不还田时,免耕的增产效应均不显著(分别为平均1.9%,置信区间-1.6%—5.4%和平均3.0%,置信区间-1.0%—7.0%)(图4-e,f)。可见,轮作和秸秆还田更有利于发挥免耕的增产效果。

2000年之前和2000—2009年间,免耕的增产效应不显著,且变幅较大,分别为-8.9%—9.5%和-2.8%—3.7%;2010年之后,免耕的增产效应显著提高,平均为6.1%(置信区间2.5%—9.7%)(图4-g)。这可能是由于随着时间的推移,免耕技术逐渐成熟,或玉米免耕生产的布局逐渐趋于优化。

随着免耕持续年限的延长,免耕的玉米增产率表现为先增加后降低的趋势。当持续1—2 a时,免耕的平均增产率为正值(1.2%),但与传统耕作差异不显著(置信区间-4.6%—7.1%);当持续3—5 a时,免耕的增产效应显著提高,平均为3.8%(置信区间1.6% —6.0%);当持续6—9 a时,免耕的增产效应有所下降(平均2.8%,置信区间-0.7%—6.3%);当持续10 a以上时,免耕与传统耕作的玉米产量无显著差异(平均1.0%,置信区间-3.6%—5.5%)(图4-h)。可见,长期持续免耕不利于免耕增产效应的发挥,3—5 a为较合理的免耕持续年限。

3 讨论

3.1 免耕的产量效应

本研究通过整合中国北方地区免耕玉米的田间试验研究得出,与传统耕作相比,免耕总体可使玉米产量平均提高3.1%(置信区间0.7%—5.5%,不存在发表偏倚和极端值)。免耕增产的原因大致可归于以下三方面:(1)传统耕作长期频繁的机械扰动可加剧土壤水蚀和风蚀、加快土壤有机质矿化、破坏土壤大团聚体,导致土壤结构受损和耕地质量下降,影响植株生长及产量形成[24]。免耕能为土壤微生物的生存创造持续稳定的环境,丰富且高活性的微生物群落有利于土壤微团聚体向大团聚体转变,同时能提高土壤水稳性团聚体含量和稳定率[25],从而增加土壤通透性并改善土壤结构。此外,免耕可增加地表糙度,降低水土流失[26]。(2)免耕保留的作物残茬,在增加土壤有机质含量的同时,可提高土壤持水力、减少地表蒸发和径流损失、增加降水入渗[27],从而保持较好的土壤水分状况。(3)传统耕作中,翻耕容易造成土壤有机质氧化、肥力下降、养分流失等现象。免耕条件下,作物残茬可通过碳循环过程促进植物碳向土壤有机质和腐殖质转化,从而增加耕层土壤有机碳[3]、全氮、速效磷和速效钾等含量[28]。3.2 免耕产量效应的影响因素

3.2.1 秸秆还田 秸秆还田可减少地表无效蒸发,改善土壤肥力,促进土壤—作物系统养分平衡[29],是提高农田生产力的重要措施,也是保护性耕作的核心内容。研究表明,免耕结合秸秆覆盖具有降低表层土壤容重、增加土壤孔隙度和提高土壤有机质含量的作用[7,11],同时能改善土壤持水能力、增强作物光合特性、提高养分利用和经济产量[30]。本文基于大尺度研究表明,在秸秆还田条件下,免耕可显著提高玉米产量,平均增产率为3.3%;秸秆不还田时,免耕较传统耕作仍具有一定的增产效应,但差异不显著。这与赵红香等[31]和谢佳贵等[32]的研究结论一致。秸秆还田的增产效应主要基于两方面原因:一是秸秆自身分解会释放大量的营养元素,可供作物根系吸收;二是秸秆还田可调节农田小气候,为作物生长创造适宜的土壤环境。而王敏等[33]和王缠军等[34]研究发现,秸秆覆盖较不覆盖显著降低了春玉米的产量。这可能是由于春玉米生长前中期大气温度较低,秸秆覆盖条件下较低的土壤温度不利于种子萌发和植株营养生长,进而影响生殖生长所致。此外,研究间的差异也可能与秸秆覆盖量、覆盖方式和秸秆类型等因素有关。3.2.2 种植制度 长期连续种植同一或近缘作物容易产生“连作障碍”,如土壤养分异常累积或过度消耗,病原微生物迅速繁殖,化感物质持续累积,微生物种群结构失衡,病虫害频繁发生和作物产量、品质下降等[35]。与之相反,轮作倒茬利用不同作物对土壤生态因素需求的差异,进行作物间时序配置,能合理利用土壤养分并保持地力[10]。研究表明,不同作物带状轮作具有良好的生态和经济效应,与传统大面积连片种植相比,轮作的增产增收效果显著[36]。在西北绿洲灌区,前茬小麦秸秆覆盖结合免耕可显著提高后茬玉米的穗粒数和收获指数,从而提高玉米产量[30]。本研究综合前人田间试验结果也发现,连作条件下,免耕与传统耕作的玉米产量差异不显著;而轮作条件下,免耕较传统耕作可显著提高玉米产量,平均增产率为4.4%。

3.2.3 气候条件 降水和气温等气候资源是农业生产的基本保障,也是影响免耕对作物产量效应的重要因素。本研究表明,在年降水量<500 mm和年均气温<10℃的地区,免耕较传统耕作能显著提高玉米产量;而在降水量≥500 mm和年均气温≥10℃的地区,免耕的增产效应不显著。这与谢军红等[37]研究得出,免耕能提高0—5 cm土层的土壤温度,具有一定的“增温效应”和余海英等[7]研究得出,免耕处理的土壤贮水量在不同玉米生育时期和不同降雨条件下均高于翻耕处理,增幅为2.7%—30.3%,且随降雨量的增加,提高幅度加大的结论一致。陈宇等[38]在不同模拟雨量下耕作措施对夏玉米产量影响的研究中也发现,在玉米生育期降雨量为250、350和450 mm时,免耕较翻耕的产量提高幅度分别为16.5%、6.1%和-0.6%。说明当降雨相对匮乏时,更有利于免耕保水、增产效应的发挥。此外,玉米属C4作物,喜水喜热,免耕条件下较好的土壤水热环境有利于玉米植株的生长和最终产量的形成[39]。

3.2.4 持续年限 何进等[40]研究发现,4年免耕+1年深松的耕作方式可有效降低土壤容重,同时可提高25%左右的经济效应。张建军等[41]在陇东黄土旱塬区持续7年免耕的定位试验中发现,免耕条件下0—200 cm土层土壤含水量、耕层土壤溶质、有机质和速效养分均高于传统耕作,玉米产量则低于传统翻耕。张音霄等[42]在不同免耕年限对东北旱田玉米产量的研究中发现,免耕1、2、4和5年的玉米产量分别较传统翻耕增加7.7%、7.9%、9.7%和4.6%,即在免耕4年时增产效应达到最高。本研究对以上结论也有所证实,随着免耕持续年限的延长,玉米增产率表现为先增加后降低的趋势,免耕持续3—5年时增产率最高,为1.6%—6.0%。可见,较短或较长的持续年限均不利于免耕增产效应的充分发挥。长期免耕易出现土壤紧实、容重增加[43]、耕层变浅、表层养分富集和病虫害频发等现象[11]。在内蒙古旱作农田中,孙建等[44]研究得出,采用免耕种植前3年的玉米产量不稳定,且出现了一定的减产现象,而持续免耕4年时,玉米的增产效果较为明显。这可能与试验地有关,内蒙古旱作农田的土壤肥力和水热条件较差且处于相对平衡的状态,免耕种植技术的引入会使农田水热资源重新分配、微生物群落结构紊乱。当农田生态系统重新达到平衡时,便会逐渐凸显免耕的优势。此外,相关研究表明,轮耕技术将免耕、翻耕、深松等措施有机组合,可扬长避短,有效改善土壤孔隙度和容重、调节土壤肥力、提高土壤蓄水能力,能有效克服单一耕作的不利影响[43]。

3.2.5 区域效应 不同区域因气候特征、自然条件和耕作习惯等不同而免耕效果差异较大。本研究发现,在东北、华北和西北地区,免耕均表现出一定的增产效应,平均增产率分别为5.3%、1.9%和2.8%,其中东北地区的增产效应达到显著水平,而华北和西北地区的增产效应不显著。这表明免耕能较好的适应东北农业区,而在华北和西北农业区增产效应不稳定。主要原因可能是由于:(1)东北地区大部分实行垄作栽培,垄作较平作具有诸多优点,可增加地表接收太阳辐射的面积,提高光能利用率;可促进沟内水分向垄侧运移,减少深层渗漏;垄体覆膜后还可以集雨、保墒[45]。此外,图4-a中,垄作条件下,免耕的平均增产率达8.0%,而平作条件下仅2.8%。这也进一步说明了垄作较平作有利于实现免耕的增产效果。(2)华北地区属暖温带半湿润、湿润气候,冬小麦-夏玉米一年两熟是其主要的种植模式。该地区以灌溉农业为主,灌溉面积的急剧扩大,使得地下水位下降严重,且由于作业时间紧,秸秆焚烧现象普遍存在。常年频繁的耕作扰动,导致土壤压实退化严重。(3)西北地区生态环境恶劣、年均降水量少、蒸发强烈、土壤次生盐碱化和水土流失严重[46],且作物产量在年际间变化较大。与传统的翻耕、耙耱等耕作不同,免耕可有效缓解土壤肥力的退化。免耕的优点可较好的弥补3个区域的环境和耕作缺陷,从而实现农业生产的健康持续发展。免耕增产效应的稳定性仍有待于进一步提高。

3.3 免耕的环境和经济效应

免耕除了可提高作物产量外,还具有一定的环境和经济效应。农业生态系统可通过免耕、轮作等减少温室气体排放,提高土壤碳储量潜力[35]。研究表明,农业每年排放的CO2等温室气体约占全球温室气体总排量的10%—12%[47]。与传统耕作相比,免耕较少的土壤扰动可增加土壤有机碳含量约1 467 kg·hm-2·a-1[48]。此外,免耕可减少农业机械的使用,进而减少化石燃料和其他能源的消耗,也会间接减少温室气体的排放。土壤碳储量的增加有助于改善土壤入渗能力和土壤肥力、促进养分循环、降低农业对化学品的依赖[48]。免耕可减少劳动力、节约劳动时间、降低机械和燃料消耗,从而减少农业生产投入,提高经济效益。3.4 研究局限性

本研究应用Meta-analysis对免耕的玉米产量效应及影响因素进行了初步整合和定量分析,一定程度上可反映免耕对玉米产量的影响机制,但也存在局限性。由于Meta-analysis对数据信息量的要求比较高,尽管相关的研究很多,但可用于分析的研究较少。另外,免耕对玉米的产量效应受多个因素的影响,这些因素之间可能存在复杂的交互作用。本研究根据Meta-analysis的经验法则对数据量较多的因素进行了分析,而其余一些重要的影响因子,如玉米品种、土壤质地、田间管理、灌水施肥制度等,由于数据不足,或分类复杂未进一步分析。4 结论

免耕较传统耕作能显著提高玉米产量,且该效应随时间趋于稳定。在年降水量较少或年均气温较低的区域,东北地区、轮作或秸秆还田条件下,有利于发挥免耕的增产效应;3—5 a为较合理的免耕持续年限。The authors have declared that no competing interests exist.