0 引言

【研究意义】氮素是作物生长发育的必需元素,同时也是提高粮食作物产量的重要途径。化肥的施用曾为中国粮食问题的解决做出了巨大贡献[1]。然而,在满足人口温饱的背后,中国目前已经成为世界上氮肥生产和消费最大的国家[2]。同时,随着氮肥施用量的增多,小麦、水稻等主要粮食作物品种表现出耐肥的特性,使得作物氮肥利用效率持续降低。据报道,目前,中国氮肥利用率只有30%—40%[3]。通过挥发、淋溶等流失的氮肥给周围土壤、水域造成了严重污染[4]。加之石油资源耗竭,氮肥生产成本不断提高,给农业生产也造成了巨大的经济压力[5]。小麦是中国除水稻之外的第二大粮食作物,氮素需求量极大。因此,分析小麦材料氮素利用效率的基因型差异,挖掘氮素利用效率高的小麦种质,对培育氮素高效利用的小麦新品种从而消减氮肥过度施用带来的问题以及可持续农业的发展具有重要意义。【前人研究进展】从土壤氮素吸收、运转、同化到最终产量形成,作物氮素利用效率受本身遗传特性及环境条件等多种因素控制[6-8]。MOLL等[9]将作物的氮素利用效率(NUE)定义为单位土壤有效氮可生产的籽粒产量,由作物的氮素吸收效率(NUpE:地上部氮积累量/土壤供氮量)和氮素利用效率(NUtE:籽粒产量/地上部氮积累量)共同决定。已有研究表明,不同氮素水平下,作物吸收利用氮素的机制不一。童依平等[10]研究认为,低氮条件下,氮素的吸收和利用效率共同影响产量的形成;而高氮条件下主要是氮素的吸收效率影响产量形成。同时,研究发现,不同作物品种间氮素利用效率存在显著的基因型差异[11-12],这为氮素高效种质筛选及相关分子机制研究提供了可能。玉米、水稻、谷子等作物不同基因型氮素高效利用的评价和挖掘工作已广泛开展[5,13-16]。小麦研究方面,王永华等[17]对河南省大面积种植的20个小麦品种进行氮素利用效率差异研究,提出育种中应兼顾材料的氮素利用率和氮响应度对品种进行遗传选择。张锡洲等[18]、何文寿等[19]分别对川麦和宁夏春小麦的氮素利用效率及其构成因素的基因型差异进行了研究,并筛选出了一批氮素利用效率较高的品种。董召娣等[20]研究了小麦冬春性与氮素利用效率的关系,发现不同类型小麦间都存在氮高效和低效的品种,且品种间差异极显著。氮素利用效率评价方面,杜保见等[21]认为小麦苗期干重、植株茎叶氮累积量等可作为氮效率评价指标;朱新开等[22]、李艳等[23]研究认为成熟期籽粒产量、籽粒氮素积累量等可作为筛选小麦氮高效材料的指标,目前这些指标性状多限于苗期或收获期。【本研究切入点】长江中下游麦区是中国小麦的重要产区之一,但该麦区关于小麦氮素利用效率基因型差异的研究尚较为有限;且目前小麦氮素利用效率的评价指标不一,研究多关注某一时期的性状,有必要同时对不同生育期性状与氮素利用效率的相关关系进行研究。【拟解决的关键问题】本研究对118份近10年来在长江中下游麦区广泛种植的小麦品种(系)及骨干育种材料的氮素利用效率进行差异分析与评价;研究不同生育期农艺、产量及氮素积累相关性状与氮素利用效率的相关关系;同时对全部材料进行氮效类型划分,为小麦氮高效品种的选育和建立更加有效的氮素高效筛选评价机制提供依据。1 材料与方法

1.1 供试材料

供试材料为不同年代长江中下游麦区主推小麦品种及优良品系,以及来自全国不同省份及国外材料等共118份。1.2 试验田土壤条件

试验田属于黄棕壤土,pH 7.18,有机质含量22.3 g·kg-1,土壤全氮含量1.8 g·kg-1,全磷0.8 g·kg-1,全钾20.0 g·kg-1,碱解氮137.1 mg·kg-1,速效磷29.28 mg·kg-1,速效钾131.8 mg·kg-1,属中等肥力条件。1.3 试验设计及方案

试验于2015年11月3号在湖北省农业科学院武汉试验基地进行。田间设置低氮(62.55 kg·hm-2)和正常氮肥(187.5 kg·hm-2)2个条件。氮肥以尿素(N:46%)为肥源:2种条件下,总氮肥量的2/3以基肥形式施入,其余1/3在拔节期作为追肥施入。磷(过磷酸钙P2O5:12%),钾肥(氯化钾K2O:60%)均以112.5 kg·hm-2作为基肥全部施入。病虫害及其他按一般田间管理方式进行。田间材料种植,以氮肥为主处理,不同材料随机种植1行,行长1 m,行间距25 cm,每行播种65粒种子。于出苗后20 d,进行间苗使每行苗株数为25株,并保持苗间距均匀,并每5株标记为不同生育期采样。每个处理重复3次(即每个材料共种植3行)。1.4 指标测定

叶绿素SPAD值:采用日产Chlorophyll Meter SPAD-502型叶绿素测定仪分别对小麦苗期植株最顶部第一片完全展开叶、灌浆期旗叶的叶中部SPAD值进行测定。苗期分蘖数:材料拔节前(2月中旬),每行记5个单株的分蘖总数,计入统计分析。

生物学产量:苗期、开花期每行剪取已标记的5株地上部分,混合装入牛皮袋中,105℃杀青,80℃烘干至恒重,测定干物质量及含氮量;成熟期每个材料混合收获5株,将穗部与茎部分开,茎秆80℃烘干至恒重后称重,籽粒自然晒干后称重,计算总干物质重并分别测定含氮量。

籽粒产量及产量相关性状的测定:将成熟期混合取样的5株,剪取穗子,进行穗数、穗粒数、穗长和千粒重的测定。

植株茎秆及籽粒氮浓度测定:采用3A式细胞流动分析仪进行测定。

1.5 相关指标计算方法

收获指数=籽粒产量/生物学产量氮素收获指数=籽粒氮素积累量/植株氮素积累总量

籽粒吸氮量(g)=籽粒氮浓度×籽粒重

茎秆吸氮量(g)=茎秆氮浓度×茎秆重

植株氮素积累量(g)=籽粒吸氮量+茎秆吸氮量

植株氮素生理利用率(g·g-1)=籽粒产量/植株总吸氮量

籽粒密度(粒/cm)=穗粒数/穗长

1.6 数据处理

Excel软件进行数据的统计计算;Graph prism软件进行相关性(correlation)分析;SPSS软件进行方差分析。2 结果

2.1 不同施氮条件下小麦主要农艺性状和产量相关性状的差异

由表1所示,参试材料主要农艺和产量相关性状的变异范围、平均值和变异系数在2种氮素水平下都存在较大差异,且随着氮肥施用量的增加,各性状指标值随之增加(收获指数和籽粒密度除外)。例如,低氮条件下籽粒产量为6.4—48.1 g,平均值为21.4 g,而高氮条件下产量则为10.0—60.8 g,平均值为31.7 g。植株平均穗数低氮条件下为13个,而高氮条件下为19穗。方差分析结果表明,除茎秆重外,品种(系)间主要性状差异均达极显著水平;所有性状中,除穗粒数和收获指数外,其他性状在2种氮肥水平间差异均达极显著水平。Table 1

表1

表12个施氮水平下参试小麦材料主要农艺和产量相关性状的差异

Table 1Differences of the main agronomic and yield-related traits of the tested wheat genotypes cultivated at the two nitrogen fertilizer levels

| 生育时期 Development stage | 参数 Parameters | 低氮Low-N level | 正常氮Normal-N level | 方差分析ANOVA | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 范围 Range | 平均值 Mean | 变异系数 CV(%) | 范围 Range | 平均值 Mean | 变异系数 CV(%) | 品种(系)Genotype | 氮肥水平 N Level | ||

| 成熟期 Harvesting | 籽粒产量 Yield (g) | 6.4—48.1 | 21.4 | 38.7 | 10.0—60.8 | 31.7 | 29.8 | 2.8** | 69.8** |

| 茎秆重 Straw weight (g) | 7.3—47.4 | 21.9 | 36.9 | 15.2—67.0 | 32.1 | 29.8 | 0.96 | 78.73** | |

| 生物学产量 Biomass (g) | 13.9—90.8 | 43.2 | 36 | 23.8—119.3 | 63.4 | 27.6 | 3.84** | 79.87** | |

| 收获指数Harvest index | 0.34—0.64 | 0.49 | 10 | 0.28—0.63 | 0.5 | 10.8 | 2.16** | 0.05 | |

| 穗数 Spike number | 5.0—18.0 | 13 | 34.5 | 9.0—36.0 | 19 | 26.6 | 2.18** | 91.03** | |

| 穗粒数Kernel number | 27.0—78.0 | 45 | 17 | 29.0—70.0 | 45 | 16.5 | 2.3** | 1.2 | |

| 穗长Spike length (cm) | 6.5—12.5 | 9.4 | 11.8 | 7.8—13.2 | 10.2 | 12.3 | 3.93** | 61.02** | |

| 千粒重Thousand kernel weight (g) | 29.8—49.4 | 40.9 | 6.9 | 27.5—50.5 | 42.5 | 7.8 | 3.4** | 30.48** | |

| 籽粒密度 Kernel density | 2.86—7.54 | 4.85 | 16.2 | 2.63—6.95 | 4.41 | 17.4 | 2.53** | 31.35** | |

| 灌浆期 Grain-filling | 叶绿素含量 Chlorophyll content | 1.57—39.1 | 8.79 | 80.7 | 3.1—45.2 | 18.63 | 58.6 | 1.7** | 90.5** |

| 开花期 Flowering | 生物学产量 Biomass (g) | 11.7—79.9 | 27.2 | 35.1 | 15.1—83.1 | 39.4 | 25 | 2.15** | 97.8** |

| 苗期 Seedling | 生物学产量 Biomass (g) | 4.8—19.4 | 9.1 | 28.6 | 6.3—55.7 | 13.7 | 38 | 2.14** | 77.9** |

| 分蘖数Tiller number | 9—41 | 19 | 31.3 | 12—51 | 28 | 25.9 | 2.4** | 105.07** | |

| 叶绿素含量 Chlorophyll content | 28.37—52.97 | 43.28 | 8.9 | 37.6—56.3 | 46.6 | 6.3 | 1.58** | 69.1** | |

新窗口打开

2.2 不同施氮条件下小麦氮素吸收利用相关性状的差异

由表2可见,参试小麦材料在2种氮素水平下的氮吸收利用相关性状均存在较大差异,籽粒和茎秆氮素浓度、氮素积累量均呈现出高氮肥力高于低氮肥力的趋势(表3)。低氮条件下,籽粒氮素浓度平均值为1.59%,而高氮条件下籽粒浓度平均值可达1.92%。成熟期茎秆的氮素浓度平均值由低氮条件下的0.34%上升到高氮条件下的0.47%。高氮条件下的籽粒氮素积累量平均增加了43%(由34.48 g增加到60.6 g,茎秆的氮素积累量增加了约50%。就氮素生理利用效率而言,低氮处理的氮素生理利用效率则高于高氮处理。方差分析结果表明,参试小麦材料氮素吸收利用相关性状在氮肥水平间差异均达极显著水平;仅氮素生理利用效率在品种间差异达极显著水平,籽粒和茎秆氮素浓度、氮素积累量在品种(系)间差异不显著。Table 2

表2

表22个施氮水平下参试小麦材料氮素利用相关性状的差异

Table 2Differences of the main nitrogen use efficiency related traits of the tested wheat genotypes cultivated at the two nitrogen fertilizer levels

| 生育时期 Development stage | 参数 Parameters | 低氮 Low-N level | 正常氮 Normal-N level | 方差分析 ANOVA | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 范围 Range | 平均值 Mean | 变异系数 CV(%) | 范围 Range | 平均值 Mean | 变异系数 CV(%) | 品种(系) Genotype | 氮肥水平 N Level | ||

| 成熟期 Harvesting | 籽粒氮浓度 GNC (%) | 1.14—2.79 | 1.59 | 13 | 1.38—3.07 | 1.92 | 15 | 1.2 | 14.3** |

| 茎秆氮浓度 SNC (%) | 0.25—0.56 | 0.34 | 16 | 0.24—0.83 | 0.47 | 25 | 0.86 | 114.6** | |

| 籽粒氮积累量 GNY(g) | 8.77—80.92 | 34.48 | 42 | 21.81—121.8 | 60.6 | 31 | 0.76 | 117** | |

| 茎秆氮积累量 SNY(g) | 2.05—19.97 | 7.57 | 42 | 4.34—45.53 | 15.32 | 42 | 0.9 | 132.8** | |

| 氮收获指数 NHI | 0.74—0.91 | 0.82 | 4 | 0.59—0.89 | 0.8 | 6 | 1.13 | 20.4** | |

| 氮生理利用效率NpUE (g·g-1) | 0.29—0.69 | 0.52 | 12 | 0.23—0.59 | 0.42 | 16 | 1.9** | 183.6** | |

| 开花期 Flowering | 植株氮浓度 PNC (%) | 0.77—1.65 | 1.09 | 16 | 0.77—2.66 | 1.58 | 19 | 0.79 | 215.7** |

| 氮素积累量 PNA (g) | 12.41—98.88 | 29.62 | 41 | 24.36—116.9 | 61.47 | 26 | 0.9 | 283.7** | |

新窗口打开

同时,值得注意的是,花期植株氮素积累量平均值仅略低于成熟期籽粒氮素积累量平均值,说明植株籽粒大部分的氮素产量都是在开花期前形成的(表2)。

2.3 植株产量、氮素生理利用效率与不同生育期性状的相关性分析

籽粒产量与不同生育期主要农艺性状的相关性分析表明,在2种氮素水平下,籽粒产量与植株成熟期茎秆重、地上部生物学产量、收获指数、穗数、开花期生物学产量均呈显著正相关;与穗长、灌浆期叶绿素含量、苗期生物学产量和分蘖数仅在低氮条件下呈显著正相关(表3)。Table 3

表3

表32个氮素水平下参试小麦材料产量、氮素生理利用效率与不同生育期农艺性状的相关性分析

Table 3Correlation coefficients between the yield, NpUE and the major agronomic traits of the selected wheat genotypes cultivated at low and normal nitrogen plots

| 生育时期 Development stage | 指标 Characteristics | 产量 Yield | 氮素生理利用效率 NpUE | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 低氮Low-N | 正常氮 Normal-N | 低氮 Low-N | 正常氮 Normal-N | ||

| 成熟期 Harvesting | 产量Yield (g) | na | na | -0.09 | 0.15 |

| 茎秆重Straw weight (g) | 0.83** | 0.75** | -0.44** | -0.19* | |

| 生物学产量 Biomass (g) | 0.96** | 0.94** | -0.28** | -0.023 | |

| 收获指数 Harvest index | 0.31** | 0.43** | 0.59** | 0.5** | |

| 穗数Spike number | 0.81** | 0.74** | -0.31** | -0.21* | |

| 穗粒数Kernel number | 0.12 | -0.06 | -0.008 | 0.09 | |

| 穗长 Spike length (cm) | 0.24** | -0.09 | -0.08 | -0.013 | |

| 千粒重 Thought kernel number (g) | 0.02 | 0.05 | -0.008 | 0.16 | |

| 籽粒密度 Kernel density | -0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | |

| 灌浆期 Grain-filling | 叶绿素含量 Chlorophyll content | 0.28** | -0.03 | -0.06 | -0.26** |

| 开花期 Flowering | 生物学产量 Biomass (g) | 0.33** | 0.32** | -0.23* | 0.04 |

| 苗期 Seedling | 生物学产量 Biomass (g) | 0.32** | -0.07 | -0.19* | 0.11 |

| 分蘖数 Tiller number | 0.39** | -0.08 | -0.19* | -0.08 | |

| 叶绿素含量 Chlorophyll content | 0.18 | -0.15 | -0.06 | 0.09 | |

新窗口打开

植株氮素生理利用效率与各性状的相关性分析表明,2种氮素水平下,植株氮素生理利用效率仅与收获指数呈显著正相关,与成熟期茎秆干重和穗数呈显著负相关。植株成熟期、开花期、苗期生物学产量和分蘖数仅在低氮条件下与氮素生理利用效率呈显著负相关;而灌浆期期植株旗叶叶绿素含量则在正常氮素水平下与氮素生理利用效率呈显著负相关,说明在正常氮素水平下,氮素生理利用效率越高,植株的叶绿素含量越低。

同时,籽粒产量和氮素生理利用率与植株不同生育期氮素积累相关指标的相关性分析表明(表4),在低氮和正常氮素水平下,籽粒氮素积累量、茎秆氮积累量、氮素收获指数、花期氮素积累量均与籽粒产量呈显著正相关;而植株氮素生理利用效率则除了与氮素收获指数呈显著正相关外,与籽粒和茎秆氮素浓度、氮素积累量呈显著负相关。

Table 4

表4

表42个氮素水平下参试小麦材料产量和氮素生理利用效率与不同生育期氮素利用相关性状的相关性分析

Table 4Correlation coefficients between the yield, NpUE and the major nitrogen use efficiency-related traits of the selected wheat genotypes cultivated at low and normal nitrogen plots

| 生育时期 Development stage | 指标 Characteristics | 产量 Yield | 氮素生理利用效率 NpUE | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 低氮 Low-N | 正常氮 Normal-N | 低氮 Low-N | 正常氮 Normal-N | ||

| 成熟期 Harvesting | 籽粒氮浓度 Grain nitrogen concentration | 0.17 | -0.1 | -0.91** | -0.93** |

| 茎秆氮浓度 Straw nitrogen concentration | 0.14 | -0.004 | -0.47** | -0.62** | |

| 籽粒氮积累量 Grain nitrogen yield | 0.95** | 0.89** | -0.36** | -0.27** | |

| 茎秆氮积累量 Straw nitrogen yield | 0.76** | 0.54** | -0.54** | -0.51** | |

| 氮收获指数 Nitrogen harvest index | 0.29** | 0.28** | 0.35** | 0.46** | |

| 氮素生理利用效率 Nitrogen physiological use efficiency | -0.09 | 0.15 | na | na | |

| 花期 Flowering | 植株氮浓度 Plant nitrogen concentration | 0.16 | -0.15 | -0.29** | -0.36** |

| 植株氮素积累量 Plant nitrogen accumulation | 0.35** | 0.19* | -0.27** | -0.19* | |

新窗口打开

2.4 不同基因型小麦种质氮素利用效率的评价与划分

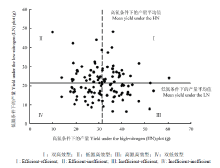

将供试小麦材料在2种氮素水平下的产量与对应条件下全部材料产量平均值进行比较,籽粒产量在所有材料产量平均值以上的定义为氮素高效型,反之为氮素低效型[15]。依据这一原则,本研究中小麦材料被划分为4种不同的类型(图1,表1):(1)双高效型(efficient-efficient,EE)。这种类型小麦材料在高氮和低氮条件下均获得高于全部材料产量平均值的产量。包括华麦8号、宁麦23、宛麦369等26个材料。(2)双低效型(inefficient-inefficient,II)。该类型材料在2种氮素水平下的产量均低于全部材料产量的平均值。主要有72260川农21等32个品种(系)。(3)高氮高效型(inefficient- efficient,IE)。这种类型材料的产量仅在高氮条件下高于全部材料产量平均值。包括浩麦1号、信阳26等28个材料。(4)低氮高效型(efficient- inefficient,EI)。这种类型材料仅在低氮条件下获得高于全部材料产量平均值的产量。主要有轮选987、宁麦22等27份材料。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1不同基因型小麦材料在2种氮素水平下的产量及氮效率类型划分

-->Fig. 1Yield of different wheat genotypes under the two nitrogen application levels and classification of the genotypes according to the yield

-->

Table 5

表5

表5不同小麦材料氮效率类型的划分

Table 5Classification of wheat genotypes with different nitrogen use efficiencies

| 双高效型(EE):26 | 高氮高效型(IE):28 | 低氮高效型(EI):27 | 双低效型(II):32 |

|---|---|---|---|

| 71125 | 华1168 Hua1168 | 轮选987 Lunxuan987 | 72242 |

| 华麦6号 Huamai6 | 鄂麦596 Emai596 | 华2152 Hua2152 | 荆麦103 Jingmai103 |

| 鄂麦12 Emai12 | 鄂麦580 Emai580 | 华2668 Hua2668 | 72260 |

| 鄂麦18 Emai18 | 鄂麦170 Emai170 | 鄂麦11 Emai11 | 楚0701 Chu0701 |

| 宁麦18 Ningmai18 | 荆003-3 Jing003-3 | 鄂麦251 Emai251 | 鄂恩4号 Een4 |

| 宁麦23 Ningmai23 | 襄麦25 Xiangmai25 | 宁麦22 Ningmai22 | 72269 |

| 新优1号 Xinyou1 | 扬麦21 Yangmai21 | 镇02168 Zhen02168 | 镇麦9号 Zhenmai9 |

| 宛麦369 Wanmai369 | 扬97G12 Yang97G12 | 川麦42 Chuanmai42 | 镇麦11 Zhenmai11 |

| 西农979 Xinong979 | 扬麦22 Yangmai22 | 周麦18 Zhoumai18 | 淮9445 Huai9445 |

| 南30-2 Nan30-2 | 宁麦9号 Ningmai9 | 新麦18 Xinmai18 | 绵麦47 Mianmai47 |

| 漯6010 Luo6010 | 苏麦188 Sumai188 | 漯08T17 Luo08T17 | 绵麦367 Mianmai367 |

| 郑9023 Zheng9023 | 郑资8748Zhengzi8748 | 山农20 Shannong20 | 72329 |

| 襄麦011 Xiangmai011 | 矮抗58 Aikang58 | 绵育3号 Mianyu3 | 川农21 Chuannong21 |

| 襄麦35 Xiangmai35 | 周麦28 Zhoumai28 | 富麦68 Fumai68 | 渝0836 Yu0836 |

| 川12145*Chuan12145* | 信阳26 Xinyang26 | 华368 Hua368 | 豫麦51 Yumai51 |

| 鄂麦195 Emai195 | 山农19 Shannong19 | 襄麦62 Xiangmai62 | 72347 |

| 南农06Y86Nannong06Y86 | 浩麦1号 Haomai1 | 8131-1 | 郑优6号 Zhengyou6 |

| G216 | 扶麦1228 Fumai1228 | IV-17-3 | 百农64 Bainong64 |

| W5029 | 7西10-11 7Xi10-11 | MY05Z13 | 新麦19 Xinmai19 |

| 410187 | MY07Z10 | W5244 | 洛展1号 Luozhan1 |

| W5247 | W5005 | W5793 | 衡观35 Henguan35 |

| 27-2-2 | W5030 | 14-6 | 72434 |

| 63-7-1 | W5026 | 18-2-1 | 庆麦5026Qingmai5026 |

| 42-2-1 | W5261 | 42-10-1 | 72461 |

| 54-7-1 | W5262 | 42-10-2 | 华1223 Hua1223 |

| 29-2-2 | W5291 | Y18 | 鄂麦596-1Emai596-1 |

| W5295 | YROJO | 南08Y61Nannong08Y61 | |

| 29-5-1 | 6东81-82 6Dong81-82 | ||

| 72449 | |||

| 93R137 | |||

| W5292 | |||

| W5293 |

新窗口打开

2.5 不同氮效率类型小麦重要农艺性状及氮素积累量的差异分析

根据对供试小麦氮效率的划分,比较了小麦籽粒产量、氮素积累量等8个性状在不同氮效率类型间的平均值差异(表6)。结果显示,低氮条件下,籽粒产量、茎秆重、生物学产量、茎秆和籽粒氮素积累量、植株氮积累总量以及穗数等7个性状值表现为双高效型和低氮高效型显著高于高氮高效型和双低效型。而正常氮素条件下,上述性状值则表现为双高效型和高氮高效型材料显著高于低氮高效型和双低效型材料,说明双高效型和高氮高效型材料对增施氮素反应敏感,增加氮肥施用量可以使该类型材料获得较高的产量。Table 6

表6

表6不同氮效率类型小麦在重要农艺性状及氮素积累量上的平均值比较

Table 6Mean value comparison of the major agronomic traits and nitrogen accumulation between different types of wheat lines with different nitrogen use efficiencies

| 处理 Treatment | 类型 Type | 籽粒产量 GY (g) | 茎秆重 SW (g) | 生物学产量 DM (g) | 茎秆氮积累量 SNA (g) | 籽粒氮积累量 KNA (g) | 氮积累总量 NA (g) | 穗数 SN | 灌浆期叶绿素含量 CC |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 低氮 Low-N | 双高效型 EE | 28.16 a | 28.32 a | 56.48 a | 9.89 a | 44.54 a | 54.44 a | 16.12 a | 7.75 b |

| 低氮高效型 EI | 27.92 a | 26.88 a | 54.79 a | 9.11 a | 46.67 a | 55.79 a | 16.07 a | 10.59 a | |

| 高氮高效型IE | 15.4 b | 16.03 b | 31.43 b | 5.37 b | 23.71 b | 29.08 b | 10.59 b | 7.73 b | |

| 双低效型II | 15.82 b | 17.46 b | 33.27 b | 6.11 b | 25.23 b | 31.33 b | 10.44 b | 8.29 b | |

| 正常氮 Normal-N | 双高效型EE | 37.67 a | 37.38 a | 75.05 a | 18.13 a | 72.3 a | 90.43 a | 21.85 a | 18.49 a |

| 高氮高效型IE | 40.47 a | 37.88 a | 78.35 a | 18.57 a | 76.28 a | 94.85 a | 22.43 a | 16.72 a | |

| 低氮高效型EI | 24.28 b | 26.94 b | 51.22 b | 13.45 b | 47.14 b | 60.59 b | 15.92 b | 17.99 a | |

| 双低效型II | 24.99 b | 27.5 b | 52.49 b | 12.33 b | 48.29 b | 60.62 b | 16.47 b | 20.44 a |

新窗口打开

同时,值得注意的是,低氮条件下,低氮高效型材料灌浆期旗叶叶绿素含量显著高于其他3种类型。虽然旗叶叶绿素含量在正常氮素条件下高于其在低氮条件下的含量,但是各类型间差异不显著,说明旗叶在该时期保持较高的叶绿素含量即植株持绿性可能与氮素胁迫条件下植株的氮素高效利用有关。

2.6 典型氮高效与氮低效型小麦产量、氮素积累量和氮素生理利用率的比较

对5份典型氮高效和氮低效基因型小麦材料的籽粒产量和成熟期氮素积累量2种氮素水平下的平均值进行比较分析,结果显示,无论是氮高效还是氮低效小麦,增施氮肥可显著提高其籽粒产量和植株氮素积累总量,但增幅不同(表7)。氮高效型材料产量和氮素积累量平均增幅可达18.07%和53.72%,而氮低效型材料两性状的平均增幅则仅为4.99%和16.57%。

Table 7

表7

表7典型氮高效与氮低效小麦籽粒产量、氮积累量和氮生理利用效率间的差异

Table 7Comparisons of the grain yield, nitrogen accumulation and nitrogen physiological use efficiency between the typical high NUE and Low NUE wheat lines

| 类型 Type | 种质资源 Germplasm | 籽粒产量GY (g) | 氮积累量NA (g) | 氮生理利用率NpUE (g·g-1) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 低氮 Low-N | 正常氮 Normal-N | 增幅 Increased (%) | 低氮 Low-N | 正常氮 Normal-N | 增幅 Increased (%) | 低氮 Low-N | 正常氮 Normal-N | ||||

| 氮高效 High NUE | 西农979 Xinong979 | 23.99 | 60.84 | 36.85 | 41.73 | 150.5 | 108.77 | 57.48 | 40.43 | ||

| 宛麦369 Wanmai369 | 31.51 | 47.61 | 16.1 | 58.47 | 120.54 | 62.07 | 53.88 | 39.49 | |||

| 鄂麦195 Emai195 | 25.06 | 44.01 | 18.95 | 46.27 | 89.16 | 42.89 | 54.16 | 49.36 | |||

| 54-7-1 | 28 | 40.23 | 12.23 | 56.62 | 96.2 | 39.58 | 49.45 | 41.82 | |||

| 410187 | 30.27 | 36.51 | 6.24 | 53.95 | 69.24 | 15.29 | 56.11 | 52.73 | |||

| Mean | 27.76 | 45.84 | 18.07 | 51.41 | 105.13 | 53.72 | 54.22 | 44.77 | |||

| 氮低效 Low NUE | 绵麦47 Mianmai47 | 14.2 | 20.73 | 6.53 | 24.8 | 42.36 | 17.56 | 57.25 | 48.94 | ||

| 鄂恩4号Een4 | 16.83 | 17.89 | 1.06 | 34.15 | 41.57 | 7.42 | 49.28 | 43.04 | |||

| 渝0836 Yu0836 | 12.47 | 20.46 | 7.99 | 23.59 | 43.46 | 19.87 | 52.86 | 47.08 | |||

| 76620 | 10.21 | 19.64 | 9.43 | 19.89 | 51.92 | 32.03 | 51.32 | 37.83 | |||

| 川农21 Chuannong21 | 14.1 | 14.08 | -0.02 | 26.13 | 32.08 | 5.95 | 53.97 | 43.89 | |||

| Mean | 13.56 | 18.56 | 4.99 | 25.71 | 42.28 | 16.57 | 52.94 | 44.16 | |||

| FN-high NUE wheat lines | 18.44** | 17.69** | 18.61** | ||||||||

| FN-low NUE wheat lines | 10.46* | 18.40** | 58.48** | ||||||||

| Fhigh- and low-NUE wheat lines | 103.4** | 58.89** | 61.68** | 21.88** | 1.43 | 0.04 | |||||

新窗口打开

同时,氮高效型小麦两种性状在2个氮素水平下的平均值显著高于氮低效型材料。低氮条件下,氮高效材料平均产量和氮素积累量分别为27.76和51.41 g,而低效型材料为13.56和25.71 g,产量相差近50%。正常氮素条件下,氮高效材料平均产量和氮素积累量可达45.84和105.13 g,而氮低效型材料仅18.56和42.28 g。

对植株氮生理利用效率来讲,无论是氮高效还是氮低效型材料,均表现为低氮条件下的氮素生理利用效率显著高于正常氮素水平下的数值。但是,不同氮效率小麦在同一氮素水平下差异不显著(表7)。

3 讨论

3.1 小麦氮素利用效率相关性状的差异

植株氮素的吸收和利用是一个动态,变化的过程,受影响的因素繁多,除环境因素外,品种间也存在较大遗传差异性,水稻[13]、玉米[5]等作物中均有相关报道。小麦中,不同基因型氮素利用效率差异研究也已广泛开展。目前,研究多采用盆栽或者水培试验,虽然可以精确控制给氮量,但受条件所限,不利于大规模种质筛选与评价的开展。因此,本研究在大田条件下设置2种氮素水平,分别在苗期、开花期、成熟期对不同基因型小麦氮素利用效率及相关性状进行差异分析。数据分析结果显示,参试小麦材料籽粒产量、成熟期地上部生物学干重、植株穗数、籽粒氮素浓度、氮素积累量等性状均存在较大的遗传差异(表1和表2)。同时,研究结果表明各性状值均随着施氮量的增加而增高,但是多数性状的变异系数表现出低氮条件高于高氮条件,说明低氮处理更容易显示出不同种质在氮素利用相关性状上的差异,这与在水稻上的研究结果相似[13]。另外,对比小麦花期植株氮素积累量和成熟期籽粒氮素积累量,两者数值相差较小(表2),说明植株籽粒大部分的氮素产量都是在开花前形成的。3.2 小麦氮效率评价指标

小麦氮素高效评价指标不一,多以籽粒产量、生物学干重、植株氮素积累量等为指标。王永华等[17]、李艳等[23]等认为小麦籽粒产量、氮素积累量与植株氮素利用效率存在显著正相关, 可作为氮高效的评价指标 。杜保见等[21]认为小麦植株干重可作为苗期氮高效的评价指标。本研究综合考虑苗期、开花期和成熟期22个农艺、产量及氮素吸收利用相关性状,将其与籽粒产量和植株氮素生理利用效率进行相关性分析,结果表明,在2种氮素水平下,植株成熟期地上部生物学产量、茎秆重、,收获指数、花期生物学产量、花期氮素积累量和成熟期籽粒氮积累量、茎秆氮积累量、氮素收获指数均与籽粒产量呈显著正相关,说明氮素高效小麦应具有较高的形成生物学产量和积累氮素的能力。值得注意的是,植株的有效穗数在2种氮素水平下也表现出与籽粒产量的显著正相关关系。因此,本研究认为除了生物学产量、氮素积累量等指标,植株的有效穗数也可作为小麦氮素高效利用材料筛选的评价参数。3.3 不同氮效率类型小麦的划分

根据小麦氮素利用效率的定义,植株氮素利用效率可以计算为单位面积土壤供氮量所能形成的籽粒产量,但是通常大田条件下土壤的供氮量难以计量,因此在同一供氮条件下,多以籽粒产量作为氮素利用效率评价的标准[24]。本研究中,根据在2种氮素水平下的籽粒产量,全部小麦材料被分为双高效型、双低效型、高氮高效型和低氮高效型四种类型。不同氮效类型间产量等性状的平均值比较表明,低氮条件下,双高效型和低氮高效型材料籽粒产量、茎秆产量、植株含氮量等性状数值显著高于另两种类型,说明在低氮高效型材料在氮素胁迫的条件下能更加充分的吸收和利用氮素营养,可能存在氮素高效吸收利用的分子机制。同时,研究结果发现,低氮条件下,低氮高效型材料灌浆期叶绿素含量显著高于其他3种类型,说明该类型材料氮素的高效利用可能与旗叶保持较高的叶绿素含量,从而具有较高的氮素运转、同化能力,最终促进籽粒产量形成有关,这与前人关于植株持绿性与植株氮素利用效率相关研究结果一致[25-28]。同时,本研究关于低氮条件下灌浆期旗叶叶绿素含量与籽粒产量呈显著正相关的结果,也印证了该结论(表3)。相反,增施氮肥条件下,双高效型与高氮高效型材料的籽粒产量、植株氮素积累量等性状数值高于双低效和低氮高效型材料,说明这两类材料对氮肥的反应更为敏感,仅在高氮肥条件下才能获得高产。但是,由于氮素利用效率易受环境条件影响,加上本研究在大田条件下开展,因此,不同氮效类型小麦品种/系的评价划分可能出现差异,仍需多年多点试验对结果加以验证。4 结论

长江中下游麦区小麦种质氮素利用效率相关性状存在显著的基因型差异;除苗期、开花期、成熟期地上部干物质重和植株氮素积累量等性状外,植株的有效穗数也可作为小麦氮素高效利用的评价指标;根据不同氮素水平下获得的籽粒产量,所选118份材料可被划分为4种氮效率类型,其中,低氮高效型材料在低氮条件下灌浆期旗叶叶绿素含量显著高于其他类型,说明氮素胁迫条件下,灌浆期旗叶持绿性可能与提高植株的氮素利用效率有关。The authors have declared that no competing interests exist.