,, 吴宏亮

,, 吴宏亮 ,, 康建宏

,, 康建宏 ,, 李鑫, 刘根红, 陈倬, 高娣宁夏大学农学院,银川 750021

,, 李鑫, 刘根红, 陈倬, 高娣宁夏大学农学院,银川 750021Fluorescence Characteristics Study of Nitrogen in Alleviating Premature Senescence of Spring Wheat at High Temperature After Anthesis

JIAN TianCai ,, WU HongLiang

,, WU HongLiang ,, KANG JianHong

,, KANG JianHong ,, LI Xin, LIU GenHong, CHEN Zhuo, GAO DiSchool of Agriculture, Ningxia University, Yinchuan 750021

,, LI Xin, LIU GenHong, CHEN Zhuo, GAO DiSchool of Agriculture, Ningxia University, Yinchuan 750021通讯作者:

责任编辑: 杨鑫浩

收稿日期:2020-09-25接受日期:2021-02-1

| 基金资助: |

Received:2020-09-25Accepted:2021-02-1

作者简介 About authors

坚天才,E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (1671KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

坚天才, 吴宏亮, 康建宏, 李鑫, 刘根红, 陈倬, 高娣. 氮素缓解春小麦花后高温早衰的荧光特性研究[J]. 中国农业科学, 2021, 54(15): 3355-3368 doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2021.15.018

JIAN TianCai, WU HongLiang, KANG JianHong, LI Xin, LIU GenHong, CHEN Zhuo, GAO Di.

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

0 引言

【研究意义】随着重工业的发展和化石燃料的使用,全球升温的趋势变得愈发明显,未来气候环境将成为限制农业发展的重要因素之一。相关部门预测,到21世纪末全国地表温度将升高2.2—4.2℃,且北方的增温幅度比南方更明显[1]。植物的生长、发育和作物分布区域与温度密切相关,温度升高会使植物的生理特性和生长过程发生改变[2]。小麦籽粒灌浆期的适宜温度为20—22℃,此时温度高于30℃时会严重影响产量形成[3]。宁夏地区6月中旬到7月下旬高温天气容易形成干热风,该气候条件会导致小麦灌浆期缩短、粒重和产量降低[4]。因此面对未来气候发展趋势,研究高温条件下春小麦栽培方式具有重要的意义。【前人研究进展】叶绿素荧光参数在探测逆境对光合作用影响方面具有独特的作用,能够反映光合系统的内在特点[5],可用来监测作物叶片以荧光的方式散射的光能[6]。研究表明,在小麦生长过程中,高温胁迫会导致叶绿体结构和功能的紊乱、叶绿素含量降低,从而影响光合效率及荧光特性[7];高温胁迫不仅影响光合电子传递,同时也引发光合机构的损伤[8]。研究表明,冬小麦晚播可以有效抵御高温胁迫,提高光合效率,延长灌浆持续期[9]。也有研究发现,施镁能提高植株干物质积累量及在籽粒中的分配比例,从而提高了灌浆速率和粒重[10]。氮是植物的生命元素,是构成植物体核酸、蛋白质、植物激素等的重要组分[11],因此氮在植物体内发挥着十分重要的作用。研究认为,增施氮肥能提高冬小麦的叶绿素含量和叶绿素荧光参数,而氮肥过量则会显著降低叶绿素荧光[12];也有研究结果显示,施氮量在240 kg·hm-2以下,小麦产量随施氮量的增加而提高,施氮量超过240 kg·hm-2时,产量不再显著提高[13,14]。花后高温,不同施氮量和氮肥基追比对春小麦光合荧光特性、抗氧化特性及产量都有着不同程度的影响[15,16,17],旱地小麦叶片荧光参数对氮素较敏感,且随氮素施用水平的增加而提高[18]。可见,适量施氮能提高PSⅡ的电子传递能力,改善光合性能,增大生育后期光系统的潜在活性和最大光化学效率[19],使作物发挥最大增产潜力,从而达到增产增收目的。【本研究切入点】以往的大量研究采用模拟大田试验,探讨不同干旱、温度和氮肥等单一条件对作物的淀粉积累、光合特性、活性氧代谢等指标的影响,而在实际大田生产中,采用温度和氮肥二因子对春小麦旗叶荧光特性及产量构成的研究相对较少,且在当地气候条件下春小麦生产的合理氮肥用量并不明确。【拟解决的关键问题】本试验以当地主栽春小麦“宁春50号”为供试品种,研究不同施氮量条件下花后高温胁迫对春小麦旗叶荧光特性和籽粒产量形成特性的影响,为宁夏春小麦抗逆保优栽培提供理论依据和技术支持。1 材料与方法

1.1 试验地概况

本研究为2年连续试验,2019年2月25播种,7月10日收获;2020年2月27日播种,7月14日收获。试验在宁夏农垦平吉堡农六队试验基地进行(不同试验地),海拔约1 170 m,地处银川平原引黄灌区中部,属中温带大陆性气候,年平均气温8.5℃,日温差12—15℃,年降雨量约180 mm,平均无霜期约157 d。2019年试验地0—25 cm耕层土壤基础养分为pH 7.44、有机质16.46 g·kg-1、碱解氮57.95 mg·kg-1、有效磷29.23 mg·kg-1、速效钾126.24 mg·kg-1,2020年pH 7.63、有机质17.15 g·kg-1、碱解氮54.32 mg·kg-1、有效磷33.14 mg·kg-1、速效钾131.22 mg·kg-1。1.2 供试材料

试验以强筋小麦“宁春50号”为供试品种,氮肥肥源为尿素CO(NH2)2,纯氮含量为46.7 %。1.3 试验设计

本试验为田间试验,采用人工模拟高温的方法,采用裂区设计,主区为施氮量,设5个水平,分别为施纯氮 0(N0)、75 kg·hm-2(N1)、150 kg·hm-2(N2)、225 kg·hm-2(N3)和300 kg·hm-2(N4),副区为温度,设2个水平,分别为25℃±2℃(CK)和35℃±2℃(HT)。每个处理设4次重复,共40个小区,各小区面积为21 m2,间距50 cm。温度控制采用搭建人工气候室的方式,气候室长3.5 m,宽3 m,高1.5 m。处理时将每个小区一半自然处理,另一半覆盖棚膜(当温度高于预设值时,用遮阴网和揭棚膜的方式进行降温);温度处理从花后20 d开始连续处理3 d,时间为每天 9:00—17:00,其余时间均为自然温度,温度处理时各气候室的空气相对湿度保持50%,土壤水分保持在田间最大持水量的65%—75%,处理结束后转入自然条件下生长至成熟。测定时每小时的温度和光照强度,同一时刻温度和光照强度变化的平均值如表1所示。田间采用滴灌水肥一体化的施肥方法,50%作基肥,50%作追肥,追肥分别在分蘖期和孕穗期各施25%,磷肥和钾肥按常规施用量全部基施。Table 1

表1

表1温度处理期间日均气温和光照强度变化

Table 1

| 年份 Year | 测定指标 Indicator for determination | 处理 Treatment | 处理时间段内各指标的平均值 Average of indicators in the processing period | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 d | 2 d | 3 d | |||

| 2019 | 气温 Temperature (℃) | CK | 26.63 | 27.17 | 25.29 |

| HT | 35.13 | 35.28 | 35.03 | ||

| 光照强度 Light intensity (LX) | CK | 73487.5 | 73970.8 | 72680.2 | |

| HT | 69309.5 | 69154.2 | 68734.4 | ||

| 2020 | 气温 Temperature (℃) | CK | 25.32 | 25.59 | 26.33 |

| HT | 36.15 | 35.92 | 35.83 | ||

| 光照强度 Light intensity (LX) | CK | 75164.3 | 79542.4 | 70158.0 | |

| HT | 70535.9 | 70135.2 | 67384.3 | ||

新窗口打开|下载CSV

1.4 测定指标及方法

1.4.1 生理指标 2019—2020年分别于花后25 d和30 d取各处理小麦的旗叶,于-20℃冰箱保存待测;叶绿素a(Chla)和叶绿素 b(Chlb)采用紫外分光光度法[20],叶绿体色素含量=(色素浓度×提取液体积×稀释倍数)/样品鲜重;RuBP羧化酶采用分光光度法[20];荧光指标通过便携式荧光仪(FMS-2)测定,时间为花后20 d和30 d,早上9:00—11:00选取生长一致、受光方向相同的旗叶,暗处理20 min后再进行测定,4次重复,FMS-2可直接测得PI、Fv/Fm、F0/Fm、(1-VJ)/VJ、F0、Fm和RC/ABS等指标,此外ψ0、φE0、φD0、ABS/RC、TR0/RC、ET0 /RC和DI0 /RC等指标参考范佩佩[21]计算公式得出,如表2所示。小麦旗叶叶片含氮量采用微量凯氏定氮法测定[22]。Table 2

表2

表2各指标的计算公式及含义

Table 2

| 参数Indicator | 说明Illustration |

|---|---|

| F0 | 初始荧光产量Initial fluorescence yield |

| Fm | 最大荧光产量Maximum fluorescence yield |

| PI | 所有荧光参数的综合指标 Synthesis of all fluorescence parameters |

| Fv/Fm | 最大光化学效率Maximum photochemical efficiency |

| Fv/F0 | 捕获光能与热耗散能量的比值 Ratio of captured light energy to heat dissipated energy |

| VJ | 电子经过质体醌A(Q)时的能量耗散比率Energy dissipation ratio of electrons passing through plastid quinone A (Q) |

| ψ0=ET0 /TR0= 1-VJ | 反应中心捕获的激子中用来推动电子传递到电子传递链中超过QA的其他电子受体的激子占用来推动QA还原激子的比率 Rate of excitonic occupancy in excitons captured by reaction centers that push electrons to transfer to electron transport chains that exceed QA of other electron acceptors |

| φE0=[1-(F0/Fm)]×ψ0 | 吸收的能量用于电子传递的量子产额Quantum yield of absorbed energy for electron transfer |

| φD0=1-φP0=F0/Fm | 用于热耗散的量子比率 Quantum ratios for heat dissipation |

| ABS/RC=M0×(1/VJ) ×(1 /φP0) | 单位反应中心吸收的光能 Light energy absorbed by the unit reaction center |

| TR0/RC=M0×(1/VJ) | 单位反应中心捕获的用于还原QA的能量 Energy captured by the unit reaction center for reducing QA |

| ET0 /RC=M0×(1/Vj) ×ψ0 | 单位反应中心捕获的用于电子传递的能量 Energy captured by a unit reaction center for electron transfer |

| DI0 /RC=(ABS/RC)–( TR0 / RC) | 单位反应中心耗散掉的能量 Energy dissipated in the unit reaction center |

新窗口打开|下载CSV

1.4.2 测产与考种 2019和2020年待小麦成熟后,在每个处理小区内选取具有代表性的3个地方取样,取样面积为1 m2,调查实际穗数并收获,带回后进行脱粒称重并计算产量。

1.5 数据处理与分析

试验数据用Excel 2003整理以及Origin2018作图,采用SPSS 21软件进行数据统计分析,并采用最小显著差数法(LSD)对相关性指标进行方差分析和显著性检测(α = 0.05),并用 Pearson 法进行相关分析。2 结果

2.1 不同氮温处理对春小麦旗叶叶片含氮量的影响

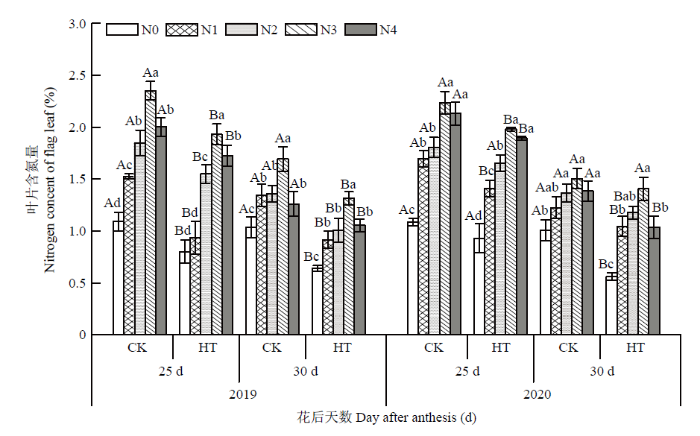

春小麦2年的旗叶叶片含氮量均随着开花后时间进程呈逐渐递减趋势,且高温处理后的叶片含氮量下降更明显(图1)。以2019年为例,花后25 d和30 d与常温相比,高温胁迫后N0、N1、N2、N3和N4处理的叶片含氮量均显著降低,降幅分别为13.89%—38.53%和16.35%—38.22%,且均以N0、N1处理降幅较大,而N3、N4处理降幅较小。在相同温度处理下,花后25 d和30 d各氮肥处理的叶片含氮量均不同程度地高于不施氮对照(N0),且大多达到显著水平(P<0.05),并均以N3时最高;其中,在花后25 d时,N1—N4处理的叶片含氮量在常温条件下比N0处理显著高出28.44%—53.57%(P<0.05),在高温条件下则比N0处理显著高出14.50%—58.48%(P<0.05)。以上结果说明施用氮肥可以有效增加叶片含氮量,且适量氮肥的施用效果更佳,施氮量过高或不足均不利于叶片中氮素积累,而高叶片含氮量可以有效抵御高温对叶片的损伤。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1不同氮肥和温度处理下春小麦旗叶叶片含氮量的变化

图中不同小写字母表示相同温度不同氮肥处理间差异在P<0.05水平具有统计学意义,不同大写字母表示同一花后时间HT与CK相比差异在P<0.05水平具有统计学意义。下同

Fig. 1The nitrogen content and Rubisco activity in flag leaf of spring wheat treated by different nitrogen fertilizers and temperatures

Different lowercase letters of the same temperature treatment indicate significant differences between different nitrogen treatments at P<0.05, the different capital letters indicate that the same time after flower HT compared with CK is significant at P<0.05. The same as below

2.2 不同氮温处理对春小麦叶绿素a和叶绿素b的影响

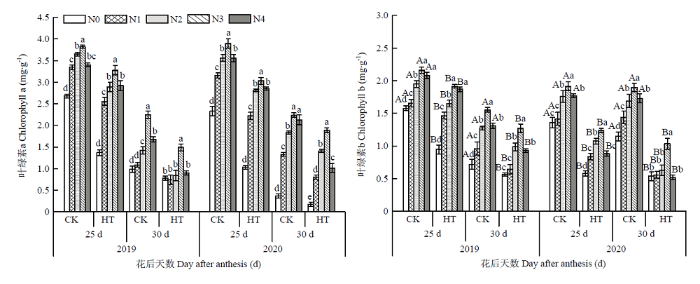

叶绿素a和叶绿素b在2年内变化趋势基本一致,随着花后时间进程整体呈递减趋势,且高温处理后下降幅度更明显(图2)。以2019年为例,花后25 d和30 d时,N0、N1、N2、N3和N4处理的叶绿素a含量经高温胁迫后与常温相比降低了14.22%—53.46%和20.82%—46.10%,与常温相比,N0处理降幅较大,而N3处理降幅较小;叶绿素b含量经高温胁迫后与常温相比降低了35.37%—57.17%和54.47%—70.13%。在同一温度处理下,花后25 d各氮肥处理的叶片含氮量均不同程度地高于N0处理,且大多达到显著水平(P<0.05),并均以N3时最高,其中N1—N4处理的叶绿素a和叶绿素b含量在常温条件下比N0处理显著高出28.44%—53.57%,于高温条件下则比N0处理显著高出14.50%—58.48%(P<0.05)。以上结果说明施用氮肥可以显著增加小麦叶绿素a和叶绿素b含量,适宜氮肥可以有效抵御高温对叶绿素a和叶绿素b造成的损伤。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2不同氮肥和温度处理对春小麦叶绿素a和叶绿素b的影响

Fig. 2Effects of different nitrogen and temperature treatments on chlorophyll a and chlorophyll b in spring wheat

2.3 不同氮温处理对春小麦PSⅡ反应中心活性参数的影响

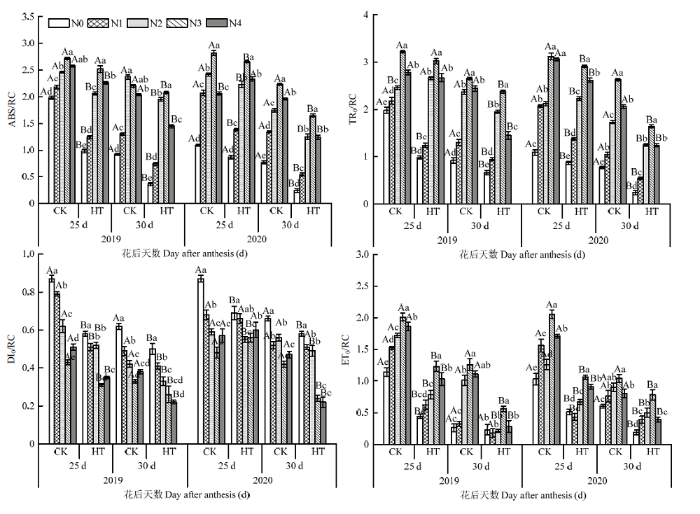

2019年和2020年不同氮温处理下春小麦PSⅡ反应中心活性参数如图3所示,与花后25 d相比,花后30 d春小麦旗叶的单位反映中心吸收的光能(ABS/RC)、单位反映中心捕获的用于电子传递链的能量(ET0/RC)、单位反映中心捕获的用于还原QA的能量(TR0/RC)均显著降低,且高温比常温处理下降更明显。分析2019年可知,随着施氮量的增加,常温和高温处理的ABS/RC、ET0/RC、TR0/RC均呈先增后降的趋势,并在N3时达到最大值,而单位反映中心耗散的能量(DI0/RC)呈先减后增的趋势并在N3时达到最小值;其中,花后25 d N1、N2、N3和N4处理的ABS/RC、ET0/RC、TR0/RC在常温条件下比N0处理平均高出32.95%、33.13%、34.65%,在高温条件下比N0处理平均高出57.00%、66.26%、55.73%;此外,花后25 d N1、N2、N3和N4处理的DI0/RC在常温条件下比N0处理平均降低37.56%,在高温条件下比N0处理平均高出37.84%。与常温相比,花后30 d N0、N1、N2、N3和N4处理经高温处后,ABS/RC和TR0/RC降幅分别为5.97%—54.67%、0.54%—54.67%,而DI0/RC经高温处理后增幅为24.06%—52.58%。以上结果表明,施加氮肥能有效增加ABS/RC、ET0/RC和TR0/RC,并降低DI0/RC,合理的氮肥施用量可以增加旗叶单位反应中心吸收的光能,促进捕获的能量用于还原QA和电子传递链并降低反应中心所耗散的能量。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3不同氮肥和温度处理对春小麦PSⅡ反应中心活性参数的影响

Fig. 3Effects of different nitrogen fertilizer and temperature treatment on PSⅡ activity parameters of spring wheat

2.4 不同氮温处理对春小麦旗叶PSⅡJ相可变荧光(VJ)和能量分配率的影响

2.4.1 PSⅡJ相可变荧光(VJ) 由表3可知,2年间春小麦不同处理下VJ的变化趋势基本一致,2019年花后25 d,常温和高温的VJ均在N3处理时最小,与常温处理相比,高温胁迫后N0、N1、N2、N3和N4处理的VJ均有增加,其中N0处理增加幅度最明显达15.85%;花后30 d,随施氮量的增加VJ呈先降后增趋势,其中在常温时N1、N2、N3和N4处理与N0处理相比增幅为1.27%—15.19%,高温时与N0处理相比增幅为2.29%—20.69%。Table 3

表3

表3不同氮肥和温度处理对春小麦VJ、ψ0、φE0和φD0的影响

Table 3

| 年份 | 温度 Temperature | 氮肥 Nitrogenous | 花后不同时间的荧光参数 Fluorescence parameters at different time after flowering | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| VJ | ψ0 | φE0 | φD0 | |||||||

| 25 d | 30 d | 25 d | 30 d | 25 d | 30 d | 25 d | 30 d | |||

| 2019 | CK | N0 | 0.69ab | 0.79ab | 0.22b | 0.10c | 0.20b | 0.11d | 0.33b | 0.55a |

| N1 | 0.74ab | 0.78ab | 0.26b | 0.22b | 0.24b | 0.12d | 0.32b | 0.43b | ||

| N2 | 0.79a | 0.72bc | 0.31ab | 0.28ab | 0.27ab | 0.20b | 0.34b | 0.30c | ||

| N3 | 0.63b | 0.67c | 0.37a | 0.33a | 0.30a | 0.25a | 0.20d | 0.24d | ||

| N4 | 0.67b | 0.72bc | 0.33ab | 0.28ab | 0.24b | 0.19b | 0.26c | 0.30c | ||

| HT | N0 | 0.82a | 0.87a | 0.18b | 0.23b | 0.09d | 0.15c | 0.39a | 0.37bc | |

| N1 | 0.79a | 0.85a | 0.20b | 0.15bc | 0.13c | 0.17bc | 0.37a | 0.57a | ||

| N2 | 0.69ab | 0.81a | 0.30ab | 0.19bc | 0.22b | 0.13cd | 0.26c | 0.35bc | ||

| N3 | 0.67b | 0.69bc | 0.33ab | 0.30a | 0.26ab | 0.22b | 0.22d | 0.28cd | ||

| N4 | 0.68b | 0.82a | 0.32ab | 0.18bc | 0.26ab | 0.11d | 0.26c | 0.39bc | ||

| 2020 | CK | N0 | 0.58bc | 0.60d | 0.22c | 0.20d | 0.24c | 0.20b | 0.20e | 0.25d |

| N1 | 0.70a | 0.68bc | 0.30c | 0.32b | 0.16e | 0.23ab | 0.28c | 0.29b | ||

| N2 | 0.58bc | 0.64c | 0.40ab | 0.36a | 0.30ab | 0.27a | 0.32b | 0.30c | ||

| N3 | 0.48c | 0.54d | 0.42a | 0.30b | 0.32a | 0.25a | 0.25d | 0.20e | ||

| N4 | 0.57bc | 0.65c | 0.43a | 0.31b | 0.27b | 0.26a | 0.16f | 0.24d | ||

| HT | N0 | 0.61b | 0.84a | 0.29c | 0.18d | 0.28b | 0.12c | 0.27d | 0.28b | |

| N1 | 0.68b | 0.73b | 0.38b | 0.21cd | 0.19d | 0.19b | 0.29c | 0.30c | ||

| N2 | 0.62b | 0.70b | 0.38b | 0.30b | 0.27b | 0.21ab | 0.21e | 0.35a | ||

| N3 | 0.48c | 0.64c | 0.42a | 0.36a | 0.34a | 0.27a | 0.39a | 0.25d | ||

| N4 | 0.62b | 0.68bc | 0.38b | 0.26c | 0.21c | 0.20b | 0.26d | 0.32a | ||

| 2019 | 方差分析 Variance analysis | 温度 Temperature (T) | ** | ** | ** | ** | ||||

| 施氮量 Nitrogenous (N) | NS | NS | NS | ** | ||||||

| 温度×施氮量 T×N | * | ** | ** | ** | ||||||

| 2020 | 方差分析 Variance analysis | 温度 Temperature (T) | ** | ** | ** | ** | ||||

| 施氮量 Nitrogenous (N) | NS | * | NS | ** | ||||||

| 温度×施氮量 T×N | * | ** | ** | ** | ||||||

新窗口打开|下载CSV

2.4.2 PSⅡ能量分配率 ψ0、φE0和φD0能够间接反映光系统Ⅱ中的能量分配状况,2019年和2020年同一温度处理下,ψ0和φE0随着施氮量增加均呈先增后降的趋势且差异显著,并在N3时出现最大值,而φD0呈先降后增的趋势,在N3时出现最小值(表3)。以2019年为例,在常温处理下,花后25 d随着施氮量的增加,N1、N2、N3、N4处理的ψ0和φE0比N0处理显著升高,其中增幅为15.38%—65.10%和16.67%—33.33%,而φD0比N0处理显著降低,其中降幅为15.38%—65.10%;在高温处理下,花后25 d N1、N2、N3、N4处理的ψ0和φE0与N0处理相比增幅为10.00%—45.45%和30.77%—65.38%,而φD0与N0处理相比降幅为5.23%—43.59%。花后30 d,同一施氮量处理下与常温相比,N0、N1、N2、N3和N4处理的ψ0和φE0经高温处理后明显降低,降幅为3.03%—40.00%,其中N0的降幅最大,而各氮肥处理的φD0经高温处理后与常温处理相比平均降低17.01%。以上结果说明施加氮肥可有效增加ψ0和φE0并降低φD0,合理的施氮量可以调整光系统Ⅱ中的能量分配比率,提升能量用于电子传递链的产额,降低用于热耗散的量子比率,从而降低高温胁迫对光系统Ⅱ能量分配的影响。

2.5 不同氮温处理对春小麦旗叶PI、Fv/F0、Fv/Fm的影响

2.5.1 光合性能指数PI PI是反映光合机构性能的综合参数,2019年和2020年同一温度不同氮肥处理下小麦旗叶的PI差异性显著,呈先增后降的趋势,且在N3处理时最大,N0处理时最小(表 4)。2019年花后25 d常温处理时,N1、N2、N3、N4处理的PI比N0处理分别高出19.79%、21.14%、68.64%、49.67%,高温处理时N1、N2、N3、N4处理的PI比N0处理分别高出18.75%、74.26%、91.23%、86.02%。花后30 d时,同一氮肥不同温度下,与常温相比高温处理后的PI显著降低,降幅为39.22%—89.33%,其中N0处理下降最明显。以上结果表明施氮可以有效增加光合性能指数PI,合理的氮肥可以使小麦有效抵御高温对PI的影响,而氮肥过高或过低都不利于小麦抵御高温胁迫和对光能的吸收和转化,导致PI下降。2.5.2 Fv/F0及Fv/FmFv/F0表示捕获光能与热耗散能量的比值,Fv/Fm表示最大光化学效率。随着施氮量增加,小麦旗叶2年的Fv/F0和Fv/Fm呈现先增后降的趋势,且在N3处理时最大,N0处理时最小(表 4)。以2019年为例,花后25 d随施氮量增加,N1、N2、N3、N4处理在常温处理时的Fv/F0和Fv/Fm与N0处理相比增幅分别为9.17%—50.75%和8.62%—29.33%;N1、N2、N3、N4处理在高温处理时的Fv/F0和Fv/Fm与N0处理相比增幅分别为20.97%—72.78%和30.23%—44.30%。常温处理时呈现下降趋势,说明高温处理使得小麦旗叶对光的捕获能力有所减弱,并且热耗散的能量显著增加;同一施氮量下高温处理后Fv/F0和Fv/Fm的变化有所不同,其中,花后30 d与常温相比,N0、N1、N2、N3和N4处理的Fv/F0经过高温处理后分别降低28.26%、43.08%、17.72%、16.77%和40.57%,而经过高温处理后各氮肥处理的Fv/Fm分别降低29.55%、21.43%、1.52%、6.58%和29.41%。以上结果说明,施氮肥可以增加小麦旗叶的Fv/F0和Fv/Fm,此外合理氮肥施用量可以增加小麦最大光化学效率和光能捕获,并降低能量的耗散,从而有效抵御高温对光合能力的影响。

2.5.3 RuBP羧化酶 由表4可知,随着生育时期的进行,小麦旗叶2年的RuBP羧化酶活性呈递减趋势,且高温胁迫后低氮肥处理下降更为明显。分析2019年可知,与常温相比,花后25 d和30 d的RuBP羧化酶活性经高温胁迫后分别下降15.99%—66.12%和16.95%—73.65%。花后25 d和30 d,随着施氮量的增加,RuBP羧化酶活性呈先增后降趋势,与N0处理相比,N1、N2、N3、N4处理分别增加51.77%、62.78%、71.28%、68.27%和56.49%、69.50%、75.52%、63.52%。

Table 4

表4

表4不同氮肥和温度处理对春小麦PI、Fv/F0、Fv/Fm和RuBP羧化酶活性的影响

Table 4

| 年份 | 温度 Temperature | 氮肥 Nitrogenous | 花后不同时间的荧光参数 Fluorescence parameters at different time after flowering | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PI | Fv/F0 | Fv/Fm | Rubisco (mmol CO2·min-1·mL-1) | ||||||||||

| 25 d | 30 d | 25 d | 30 d | 25 d | 30 d | 25 d | 30 d | ||||||

| 2019 | CK | N0 | 1.54d | 0.44cd | 1.98de | 0.92d | 0.53b | 0.44bc | 0.33e | 0.23d | |||

| N1 | 1.92cd | 0.62bc | 2.18d | 1.30cd | 0.58b | 0.54b | 0.51d | 0.38c | |||||

| N2 | 2.03cd | 0.78bc | 2.46cd | 2.37b | 0.63ab | 0.66ab | 0.62c | 0.49b | |||||

| N3 | 4.91a | 1.53a | 4.02a | 3.10a | 0.75a | 0.76a | 0.87a | 0.62a | |||||

| N4 | 3.06b | 1.03b | 2.78c | 2.44b | 0.73a | 0.68ab | 0.79b | 0.42c | |||||

| HT | N0 | 0.26f | 0.23d | 0.98f | 0.66e | 0.44c | 0.31c | 0.11f | 0.06e | ||||

| N1 | 0.32f | 0.18e | 1.24e | 0.74e | 0.74a | 0.44bc | 0.35e | 0.22d | |||||

| N2 | 1.01e | 0.21d | 2.86c | 1.95c | 0.78a | 0.65ab | 0.52d | 0.41c | |||||

| N3 | 2.96b | 0.96b | 3.52b | 2.58b | 0.79a | 0.71a | 0.58c | 0.50b | |||||

| N4 | 1.86cd | 0.28d | 3.60b | 1.45cd | 0.67ab | 0.48bc | 0.51d | 0.33cd | |||||

| 2020 | CK | N0 | 2.15c | 0.84d | 2.51d | 1.51c | 0.48c | 0.40c | 0.39e | 0.28e | |||

| N1 | 2.31b | 0.97d | 2.80c | 1.94b | 0.50c | 0.46b | 0.66c | 0.44c | |||||

| N2 | 3.44b | 1.21cd | 3.03b | 1.85b | 0.61a | 0.54ab | 0.68c | 0.42c | |||||

| N3 | 5.83a | 2.39a | 3.50a | 2.36a | 0.62a | 0.58a | 1.02a | 0.69a | |||||

| N4 | 3.41b | 1.50c | 3.40a | 1.98b | 0.56bc | 0.59a | 0.82b | 0.40cd | |||||

| HT | N0 | 0.83e | 0.45f | 1.59f | 0.54f | 0.32d | 0.15d | 0.19f | 0.10f | ||||

| N1 | 1.21d | 0.88d | 2.04e | 1.06e | 0.46c | 0.39c | 0.14f | 0.09f | |||||

| N2 | 2.06cd | 1.33cd | 2.53d | 1.31d | 0.55bc | 0.40c | 0.43e | 0.31e | |||||

| N3 | 3.20bc | 1.92b | 3.05b | 1.83b | 0.58a | 0.49b | 0.50d | 0.38d | |||||

| N4 | 2.16c | 0.67e | 2.63cd | 1.59c | 0.50b | 0.47b | 0.62c | 0.51b | |||||

| 2019 | 方差分析 Variance analysis | 温度 Temperature (T) | * | NS | NS | ** | |||||||

| 施氮量 Nitrogenous (N) | ** | ** | ** | * | |||||||||

| 温度×施氮量 T×N | * | * | * | * | |||||||||

| 2020 | 方差分析 Variance analysis | 温度 Temperature (T) | NS | NS | NS | ** | |||||||

| 施氮量 Nitrogenous (N) | ** | * | ** | * | |||||||||

| 温度×施氮量 T×N | * | * | * | * | |||||||||

新窗口打开|下载CSV

2.6 不同氮温处理对产量及增产率的影响

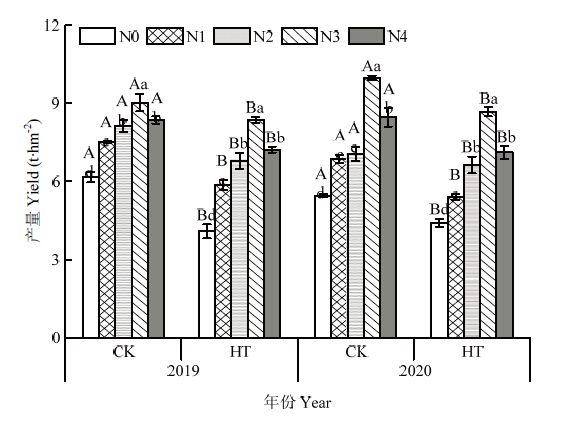

产量随施氮量的增加呈现先增后减的趋势,表现为N3>N4>N2>N1>N0(图4)。2019年,常温处理和高温处理下N1、N2、N3、N4处理的产量比N0处理分别高出21.88%、31.77%、46.35%、35.49%和34.50%、66.26%、104.65%、76.53%;且以N0为对照,氮肥每增加75 kg·hm-2其产量会平均增加2.09 t·hm-2(CK)和2.97 t·hm-2(HT);与常温相比,N0、N1、N2、N3和N4处理经高温胁迫后减产7.51%—33.71%。2020年,常温处理和高温处理下N1、N2、N3、N4处理的产量比N0处理分别高出22.16%、29.30%、82.78%、55.12%和22.68%、50.34%、114.97%、61.45%;且以N0处理为对照,氮肥每增加75 kg·hm-2其产量会平均增加2.59 t·hm-2(CK)和2.55 t·hm-2(HT);与常温相比,N0、N1、N2、N3和N4处理经高温胁迫后减产5.01%—19.23%。以上结果表明施加氮肥能有效增加产量,合理的氮肥施用量能抵御高温胁迫,降低产量损失,从而达到保产增收的效果。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4不同氮肥和温度处理对春小麦产量的影响

Fig. 4Effects of different nitrogen and temperature treatments on yield of spring wheat

2.7 不同处理下各指标之间的相关性分析及方差分析

由表5可知,小麦产量与叶片含氮量、叶绿素a和叶绿素b呈显著正相关(P<0.05),与ABS/RC、TR0/RC、ET0/RC、PI、Fv/F0、Fv/Fm等呈极显著正相关(P<0.01),而与DI0/RC呈极显著负相关(P<0.01)。不同处理下产量、叶绿素、叶片含氮量和各荧光指标的方差分析由表6所示,结果显示施氮量对叶片含氮量、叶绿素a、叶绿素b、ABS/RC、TR0/RC、ET0/RC、PI、Fv/F0、Fv/Fm等影响均达到极显著水平(P<0.01),而温度仅对产量、叶绿素a、叶绿素b和PI的影响显著(P<0.01)。此外,施氮量与温度互作对叶绿素a、叶绿素b、ABS/RC、TR0/RC、ET0/RC、PI、Fv/F0、Fv/Fm等影响均达到了显著(P<0.05)或极显著水平(P<0.01)。Table 5

表5

表5产量与叶绿素、叶片含氮量和各荧光指标之间的相关性

Table 5

| 年份 Year | 指标 Indicator | 叶片含氮量 Leaf nitrogen | 叶绿素a Chlorophyll a | 叶绿素b Chlorophyll b | ABS/RC | TR0/RC | ET0/RC | DI0/RC | PI | Fv/Fm | Fv/F0 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2019 | 产量 Yield | 0.683* | 0.453* | 0.529* | 0.836** | 0.857** | 0.728** | -0.883** | 0.608** | 0.825** | 0.749** |

| 2020 | 0.468** | 0.552** | 0.324* | 0.633* | 0.415** | 0.941* | -0.682** | 0.711** | 0.693** | 0.675** |

新窗口打开|下载CSV

Table 6

表6

表6不同处理下产量、叶绿素、叶片含氮量和各荧光指标的方差分析

Table 6

| 年份Year | 变异来源 Source of variance | 产量 Yield | 叶片含氮量Leaf nitrogen | 叶绿素a Chlorophyll a | 叶绿素b Chlorophyll b | ABS/RC | TR0/RC | ET0/RC | DI0/RC | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2019 | 温度Temperature (T) | ** | NS | ** | ** | NS | NS | NS | ** | ||||||||||

| 施氮量Nitrogen application rate (N) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||

| 氮肥×温度(N×T) | ** | * | ** | ** | * | * | ** | ** | |||||||||||

| 2020 | 温度Temperature (T) | ** | * | ** | ** | NS | NS | NS | * | ||||||||||

| 施氮量Nitrogen rate (N) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||

| 氮肥×温度(N×T) | ** | * | ** | ** | * | NS | * | * | |||||||||||

新窗口打开|下载CSV

3 讨论

研究认为,合理的氮肥可以促进植物叶绿素的合成,并有助于光能捕获、吸收和传递[23,24]。叶绿素a和叶绿素b是植物进行光合作用的重要色素,其含量直接影响植物叶片光合能力[25,26]。植物的叶绿素含量在开花时出现最大值随后转为急剧下降趋势[27]。PLYUSNINA[28]和李学孚等[29]研究指出,在植物遭受非生物胁迫或者叶片衰老时,叶片中叶绿素的含量会显著降低,这可能是由于其叶绿体色素合成酶活性降低、叶绿素分解加速、叶绿体功能紊乱或结构受损等原因造成的。本试验结果显示,高温胁迫会使春小麦叶片中叶绿素含量和叶片含氮量显著降低,此外随施氮量的增加,春小麦旗叶叶片含氮量、叶绿素a含量和叶绿素b含量均呈先增后降趋势,由此可知合理的氮肥运筹可以增加叶片含氮量,促进叶绿素合成,进而抵御高温造成的损伤,提高小麦对光能的捕获、吸收、传递和转化能力。ABS/RC、TR0/RC、ET0/RC和DI0/RC 可以反映QA在PSⅡ反应中心的活性,从而确切地反映植物对光能的吸收、转化和耗散情况[30]。Vj反映PSⅡ反应中心关闭程度和QA被还原的程度,而ψ0、φE0和φD0与能量分配比率密切相关[31]。黄建等[32]和杨鑫等[33]研究认为,逆境胁迫下,植物用于热耗散的量子比率DI0/RC大幅度增加,而施氮量可以显著增加植物的PSⅡ活性,提高光系统的开放程度和反应中心的耐受性。本研究结果显示,随着施氮量增加,小麦的ABS/RC、ET0/RC、TR0/RC呈先增后降的趋势,并且高温处理后ABS/RC和TR0/RC显著降低,DI0/RC显著增加,其中高温胁迫后N0和N4的DI0/RC显著增加。表明合理的施氮量可以增加小麦光PSⅡ活性和反应中心的活性,从而提高植物对光能的吸收和转化并降低能量的耗散,而氮肥过低或过高均不利于小麦PSⅡ反应中心活性。此外随施氮量的增加Vj和φD0呈现先降后增的趋势,在N3处理时出现最小值,而随施氮量的增加ψ0和φE0呈先增后降趋势,在N3处理时出现最大值。说明适宜的施氮量可以显著增加反应中心的开放程度,促进能量向下游传递和对光能的吸收利用,降低以热耗散形式扩散的能量比率,从而有效减弱高温对光系统Ⅱ造成的损伤。

Fv/Fm、Fv/F0和PI是光系统中光化学效率的重要指标,反映PSⅡ活性中心对光能吸收、传递、转换和热耗散效率,Fv/Fm、Fv/F0和PI的高低直接决定叶片的光合速率的强弱[34]。吴佩等[35]研究认为,逆境胁迫会使植物PSⅡ反应中心的原初光化学反应产生的去激发能力减弱,从而导致植物的PSⅡ系统失活或伤害。姜丽莉等[36]研究指出,氮素是植物体内叶绿素和蛋白质的重要组成元素,缺乏氮素会减少植物对光能的吸收并降低PSⅡ反应中心的活性。本试验结果显示,随着施氮量的增加,春小麦Fv/Fm、Fv/F0和PI均呈现先增后降的趋势,高温后Fv/Fm、Fv/F0和PI出现不同程度的下降,其中N0、N1处理下降尤为显著。由此可知,一定范围内增施氮肥可以增加春小麦的Fv/Fm、Fv/F0和PI,适宜的施氮量可以有效抵御高温胁迫对Fv/Fm、Fv/F0和PI的影响,从而使植物保持较高的光合速率。

RuBP羧化酶是光合碳同化的关键酶,对光合作用有着决定性作用[37]。薛伟等[38]的研究发现,高温胁迫会使作物叶片RuBP羧化酶的活性显著降低,最终造成光合性能下降,导致叶片衰老加速。王仁雷等[39]研究指出,增施氮肥可以提高叶片中RuBP羧化酶活性。本试验结果显示,高温胁迫会降低RuBP羧化酶活性,随着施氮量的增加,叶片中RuBP羧化酶活性呈先增后降趋势,适宜的施氮量能减轻高温对RuBP羧化酶活性的影响。由此可见,高温胁迫会降低RuBP羧化酶活性,从而降低光合性能,而合理的施氮量可以增加RuBP羧化酶活性,从而有效缓解叶片的衰老,提高光合作用。

宁夏平原在小麦灌浆期常出现日均温26℃,日最高气温超过 30℃的天气,干旱少雨,高温低湿伴随大风,形成典型的干热风天气,导致高温逼熟,植株早衰,灌浆期缩短,严重影响春小麦安全生产。姜丽娜等[40]研究指出,施氮量与小麦营养器官的氮素积累、转运与籽粒产量密切相关。赵晶晶等[41]研究发现,施氮量在150 kg·hm-2和240 kg·hm-2时可以增加叶绿素含量、光合速率和荧光特性。郝代成等[42]研究表明,施氮量在180 kg·hm-2和270 kg·hm-2时可以有效增加小麦干物质积累量和产量,陈天鑫等[43]研究表明施氮量为240 kg·hm-2时能充分发挥小麦植株光合性能及产量潜力。本试验结果显示,施氮量在150—300 kg·hm-2时均可以有效增加产量,其中施氮量在225 kg·hm-2产量和增产率最大,2年平均产量分别为9.51 t·hm-2(CK)和8.73 t·hm-2(HT)。经高温后各氮肥处理均出现不同程度的减产,其中N0和N1处理减产更明显。由此可知氮肥过低或不足时小麦会出现明显早衰,灌浆进程缩短,灌浆速率加快,产量降低等现象;而适宜氮肥可以使小麦的叶绿素荧光参数和PSⅡ达到最佳水平,使其产生更多的光合产物,延长灌浆时间并最大化向籽粒转移,从而增加小麦的干物质积累和产量。

4 结论

在本试验条件下,施氮量和温度对春小麦花后旗叶的荧光特性和产量的影响存在交互效应,其中主导因素为温度,而施氮量对其存在补偿效应。施氮量为N3(225 kg·hm-2)时可以显著增加花后旗叶PSⅡ反应中心的开放程度,促进能量向下游传递和对光能的吸收利用,并降低以热耗散形式扩散的能量比率,从而有效减弱高温对PSⅡ造成的损伤,增加小麦的产量。此外2年产量数据显示,在0—300 kg·hm-2施氮量范围内,施氮量每增加75 kg·hm-2,产量平均增加1.83 t·hm-2(CK)和1.41 t·hm-2(HT);随着施氮量的增加,小麦产量呈先增后降趋势,并在N3(225 kg·hm-2)时产量最高。因此,选用宁春50号,施氮量为225 kg·hm-2时可有效应对当地高温气候逆境,增加当地的春小麦产量。参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/S0925-7721(01)00003-7URL [本文引用: 1]

DOI:10.1093/jpe/rtn003URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/S2095-3119(13)60346-9URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1134/S000635091503015XURL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.scienta.2004.04.009URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1104/pp.105.4.1231URL [本文引用: 1]

DOI:10.3724/SP.J.1258.2011.00441 [本文引用: 1]

生长在温带沙漠地区的植物在夏季时常遭受正午短时间的高温胁迫, 频繁和骤然的热胁迫在很大程度上限制了荒漠植物的光合作用。以塔克拉玛干沙漠南缘防风固沙的优势植物疏叶骆驼刺(Alhagi sparsifolia)为材料, 分别用叶绿素荧光诱导动力学和CO<sub>2</sub>响应方法分析热胁迫后光系统II (PSII)和RuBP羧化酶的热稳定性。结果表明: (1)在叶片温度超过43 ℃后PSII最大光化学量子产量、有活性反应中心数目、活力指数均出现明显的降低; 中高温度下PSII的电子供体侧比电子受体侧组分更容易受到热胁迫的伤害; 在58 ℃出现明显的K点(300 μs), 说明放氧复合体放氧结构受到破坏而失去活性。(2)随着叶片温度的上升, Rubisco活性先升高后降低, 在34 ℃时具有最高的活性水平。(3)叶片受到高温胁迫时, 细胞内氨态氮和活性氧分子等大量积累。(4)疏叶骆驼刺叶片处于短时间的高温环境时, 光合作用的光反应和暗反应阶段均表现出功能的不稳定性, 其中PSII和Rubisco是主要的热敏感位点。

DOI:10.3724/SP.J.1258.2011.00441 [本文引用: 1]

生长在温带沙漠地区的植物在夏季时常遭受正午短时间的高温胁迫, 频繁和骤然的热胁迫在很大程度上限制了荒漠植物的光合作用。以塔克拉玛干沙漠南缘防风固沙的优势植物疏叶骆驼刺(Alhagi sparsifolia)为材料, 分别用叶绿素荧光诱导动力学和CO<sub>2</sub>响应方法分析热胁迫后光系统II (PSII)和RuBP羧化酶的热稳定性。结果表明: (1)在叶片温度超过43 ℃后PSII最大光化学量子产量、有活性反应中心数目、活力指数均出现明显的降低; 中高温度下PSII的电子供体侧比电子受体侧组分更容易受到热胁迫的伤害; 在58 ℃出现明显的K点(300 μs), 说明放氧复合体放氧结构受到破坏而失去活性。(2)随着叶片温度的上升, Rubisco活性先升高后降低, 在34 ℃时具有最高的活性水平。(3)叶片受到高温胁迫时, 细胞内氨态氮和活性氧分子等大量积累。(4)疏叶骆驼刺叶片处于短时间的高温环境时, 光合作用的光反应和暗反应阶段均表现出功能的不稳定性, 其中PSII和Rubisco是主要的热敏感位点。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]