,1,3, 董合忠2, 田晓莉3, 田立文1

,1,3, 董合忠2, 田晓莉3, 田立文1The " Short, Dense and Early" Cultivation of Cotton in Xinjiang: History, Current Situation and Prospect

LOU ShanWei ,1,3, DONG HeZhong2, TIAN XiaoLi3, TIAN LiWen1

,1,3, DONG HeZhong2, TIAN XiaoLi3, TIAN LiWen1责任编辑: 杨鑫浩

收稿日期:2020-05-7接受日期:2020-07-29网络出版日期:2021-02-16

| 基金资助: |

Received:2020-05-7Accepted:2020-07-29Online:2021-02-16

作者简介 About authors

娄善伟,E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (887KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

娄善伟, 董合忠, 田晓莉, 田立文. 新疆棉花“矮、密、早”栽培历史、现状和展望[J]. 中国农业科学, 2021, 54(4): 720-732 doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2021.04.005

LOU ShanWei, DONG HeZhong, TIAN XiaoLi, TIAN LiWen.

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

新疆植棉历史悠久,是我国最早引进和种植棉花的区域之一,早在公元635年就有植棉记载,但植棉水平并不高,1980年以前皮棉水平仅维持在450 kg·hm-2左右[1]。自20世纪80年代开始,我国各省相继展开不同种植方式的尝试[2],新疆经历一系列探索与实践,探寻了光温水肥优化利用、棉花个体与群体协调、病虫害防治以及化学调控与机械配套等技术途径,研发了相关技术措施,逐渐形成鲜明区域特色的“矮、密、早”种植模式[3]。通过“矮、密、早”种植模式,结合品种改良,新疆成功使大面积皮棉单产提高到2 000 kg·hm-2以上,达到世界先进水平。2019年,新疆植棉面积254.1×104 hm2,占到全国植棉总面积的76.1%,约占世界植棉面积的8.3%,产量500.2万t,占我国总产的84.9%,世界棉花总产的19.0%,超过世界第三大产棉国美国,成为影响世界棉花产量格局的重要地区[4],而“矮、密、早”种植模式也成为中国乃至世界棉花生产应用模式的重要典范。如今,种子包衣、精量播种[5]、宽膜覆盖[6]、膜下滴灌[7]、测土配方[8]、精量水肥、精准化控、全程植保[9]、机械采收[10]等技术已被广泛应用,全面提升了现代化植棉水平,使新疆棉花单产不断提高,多项技术达到世界领先水平。但随着新疆棉区机械化的大面积应用,棉花种植模式正在发生变革,规模化、信息化、智能化农业生产模式初现雏形,棉花生产从传统劳动密集型向轻简节本提质增效型绿色农业方向发展[11]。本文以笔者多年研究经验,结合文献查阅和请教领域专家,分析新疆棉花“矮、密、早”的形成历史及发展过程,阐述“矮、密、早”模式高产理论,以期为今后棉花生产模式的深入研究及新模式的探索提供参考。

1 新疆棉花“矮、密、早”模式的发展历程

20世纪50年代我国棉花生产得到恢复与发展,60年代受自然灾害等多种因素影响,产量增加缓慢,但因区域气候和种植方式(直播、复播、套种)制约,棉花促早栽培一直备受关注。世界绿色革命兴起后[12,13],小麦矮化栽培带来大幅增产,为棉花生产模式的探索提供了参考,以早熟为前提,矮化栽培和育种成为重要目标。在70年代,我国棉花生产便开始了播期、密度、化控等多方面探索[14],如育苗移栽、大垄双行、矮壮素控高等,并总结和吸取先进的技术与方法,选育出一批矮化型新品系,初步形成了矮密种植意识。1980年,刘智礼[15]在《棉花》杂志刊登了“密矮栽培是棉花高产稳产的重要途径”一文,建议棉花亩种植密度可达万株,棉花密植提法始见于报道,但在当时生产上还未能普及和接受。随后,1981年李枫[16]在《新农业》上提到“棉花高产措施—‘早密矮’”,并提出密度为12—15万株/hm2,进一步确定了密植范围。1985年,张同武[17]在《中国棉花》发表了“棉花早密矮高产栽培技术”,这是较早的把促早、矮化、密植联系起来的论述,同时生产中促早、矮化、密植技术也开始大面积示范。到1990年棉花“矮、密、早”的说法在全国各省流传开来,但除了新疆,其他地区“矮、密、早”技术未被大面积采用。新疆棉花面积在1949年前后约3.3万hm2,皮棉产量约150 kg·hm-2,到1966年,发展为16.9万hm2,皮棉产量465 kg·hm-2,并一直维持这一水平。1980年,新疆开始与全国各省同步探索“矮、密、早”种植模式,但1985年以前以“矮密早”为题的新疆棉花相关详细总结和报道几乎查阅不到,直到1986年,新疆形成“早矮密”栽培体系的内容才见于刊物。其实早在1981年钟琦[18]就曾提到“矮密早”是新疆棉花生产的合理结构,新疆麦盖提等县也早已开始矮密种植,密度已达9.9—12万株/hm2,随后几年,促早、矮化技术与方式增多,密度进一步加大,新疆棉田的促早、矮化和密植技术水平显著提升,并逐步形成“密早矮”的概念,1990年后逐渐称为“矮、密、早”[19]。1994年,杜伟[20]在总结南疆三地区“321”棉花工程项目时,提出认真贯彻落实“矮密早”栽培模式,此时“矮、密、早”栽培在新疆的主体地位已经明确,棉花单产水平开始全国领先。1995年,章康华[21]在“论我省推广棉花‘密、矮、早’栽培方式的必要性和可行性”一文中指出学习新疆采用的“矮、密、早”种植模式,可见,新疆“矮、密、早”模式已被其他省份认可和广泛接受。同年,田立文[22]发文章提出南疆实收株数14.25 万株/hm2及对应株高指标,表明新疆“矮、密、早”栽培基本规范已经形成。到1998年,“矮、密、早”已成为新疆棉区常规提法。“矮、密、早”模式的形成,离不开科技进步,包括技术的引进与应用,其中地膜覆盖和化学调控技术发挥了重要作用。地膜在“矮、密、早”体系中具有重要的意义和广泛的认可度[23],从1980年在新疆石河子垦区利用塑料薄膜覆盖试种棉花获得成功,仅用5年时间,便完成引进、试验、示范到全面推广,使播种显著提前并提高了出苗率。植物生长调节剂的调控研究从20世纪50年代开始,70年代后期尝试用于防止棉花徒长,1980年缩节安在北京农业大学研制成功,1981年何钟佩等[24]在新疆进行缩节安应用试验,并迅速推广到各个棉区,到1986年已实现大面积推广应用。另外,1981年滴灌技术在中国开始受关注,1996年试验获得成功,滴灌的引进和应用为90年代“矮、密、早”模式的大发展提供了便利和支持[25],并衍生出了各种高产灌溉配套方式。追溯新疆棉花“矮、密、早”形成的历程可以发现,“矮密早”起源于20世纪70年代末80年代初,依据新疆气候特点,强调促早、矮化、增密;1981—1985年为不断调整形成期,采取了地膜覆盖和化学调控等技术措施;1986—1994年为补充完善期,技术模式逐渐规范,1994年后基本确立了“矮、密、早”模式在新疆的主导地位;2000年后模式逐渐成熟并得到长足发展,演化出“矮、密、早、膜”,“宽膜、高密”,“适矮、适密、促早”等提法。

新疆棉花“矮、密、早”栽培模式是集体智慧的结晶,具有丰富的内涵,是针对新疆独特气候特点,以早熟增产为目的,采取矮化的措施,利用密植的方法建立起来的一整套理论与技术体系。简而言之,就是矮化、密植、促早。“早”是目的,“矮”为手段。“密”为方法,其中矮是密的前提,密是产量的保障,矮和密又是促早的措施,三者相互依存,辩证统一。“矮、密、早”模式很好地协调了个体与群体关系,以矮促早,利于集中成铃,增加霜前花率,减少管理成本,靠密发挥群体优势和增加光能利用,实现增源、扩库、畅流,实现光温同步,最终获得高产。

2 “矮、密、早”栽培模式的主要技术内容

2.1 “矮、密、早”的主要形式

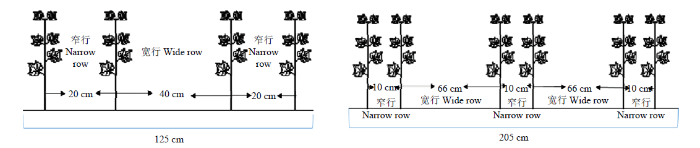

对比先前,“矮、密、早”模式的生产应用形式主要体现在播期、株高和株行距的变化。覆膜早播是“矮、密、早”模式的主要形式之一,资料显示,1980年前后,新疆南疆地区棉花播种时间为4月中旬,北疆地区为4月下旬,生产上以晒种、浸种等方式促早发,应用地膜后,膜内温度提升,棉花播种时间明显提前,5 cm地温连续5 d满足14℃便可播种,南疆播种时间提前到4月初,北疆播种时间提前到4月上中旬,并沿用到现在[26]。株高降低是该模式的另一个主要变化。除在20世纪70年代就储备了一批矮化品种外,1975年沈仍愚等[27]在高产棉花的长势长相上提出一种窄行小株密植,株高控制在50 cm以下的模式,但当时大田株高仍以100 cm左右为主。80年代后,株高开始普遍降低,并随着密植模式的探索与推广,株高降为100 cm以下,90年代,“矮、密、早”种植模式逐渐形成,南疆打顶后株高在70 c m左右,北疆株高控制在70 cm以内,矮化种植意识得到明确。到2005年,棉花株高与80年代初比平均降低了约30 cm,由80—90 cm降为50—60 cm,而这段时期也正好是棉花矮化密植增产的关键时期[28],2010年后,棉花株高基本稳定在70—85 cm范围内。株高的降低伴着密度的增加,80年代初,我国棉花种植密度普遍维持在4.5—9.0万株/hm2左右,尤其是长江和黄河流域各植棉省份,密度仅为3.0万株/hm2。但随着矮密栽培意识增强,一些省份逐渐加密到12.0万株/hm2,甚至15.0万株/hm2[29],但多因气候等原因,很难突破15.0万株/hm2,而新疆棉区夏季干燥少雨,利于棉花成铃,密度不但增加到了15.0万株/hm2,甚至在2000年前后密度增加到30.0万株/hm2,2005年以后,随着管理水平提高和滴灌的广泛应用,生产上开始提倡增高降密,密度逐渐下降到18.0—22.5万株/hm2。而密度的调整在生产中以株行距的变化最为明显和多样,新疆1981年开始从60—70 cm的等行距种植方式变为推广(60+20)cm和(55+20)cm的宽窄行种植模式。1983年麦盖提县把过去60 cm等行距改为(60+40)cm宽窄行种植[30],到1990年,新疆逐渐从等行距发展为(70+40)cm或(60+30)cm的宽窄行[31],株距由13.5 cm缩小到9.5 cm。2000年后,又衍生出了多种形式,但主要方式仍以一膜四行和一膜六行为主,具体模式为一膜四行株行距为(30+45+30+55)cm×(8—10)cm,交接行行距55— 60 cm;一膜六行株行距为(20+45+20+45+20)cm× 12.5 cm,交接行行距55—60 cm;2006年一膜四行配置方式发展为(20+40+20+60)cm×(10—12) cm为主,一膜六行以(10+66+10)cm×9.5 cm为主(图1)。2012年以后,机采棉发展迅速,基本上以一膜六行(66+10)cm×9.5 cm为主,同时探索一膜三行(37+37)cm等行距模式。期间随着株行距调整,地膜宽度也不断改变,由70—90 cm窄膜发展到120—125 cm宽膜,再到140—145 cm和180 cm、205 cm、230 cm的超级宽膜,厚度也由0.006 mm升级到0.010 mm。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1典型的一膜四行和一膜六行模式

Fig. 1Typical four line mode and six line mode

2.2 “矮、密、早”栽培关键技术

在“矮、密、早”栽培模式形成的过程中,各项关键技术均围绕“矮、密、早”3个字展开,虽然目的不同和各有侧重,但三者又是一个有机整体,之间既相互促进又彼此协调。2.2.1 地膜覆盖技术 地膜覆盖是最早用于“矮、密、早“栽培模式中的关键技术,其主要目的是促早,作用为增温、保墒、抑制杂草等。1979年我国从日本引进地膜栽培技术,1980年在棉花上应用并被迅速推广[32]。前期窄膜覆盖,采用(60+30)cm 宽窄行或60 cm等行距的播种方式,人工覆膜播种,但1983年后很快出现地膜植棉播种机,可一次完成铺膜、打孔、膜上播种、覆土等,效率大大提高[33]。在应用过程中,新疆地膜覆盖方式随着播种株行距变化不断创新,宽度先由70—90 cm扩宽到145 cm宽膜,再到205 cm超宽膜,覆盖度提高了30%,可达到80%,增加了膜内温度和墒情,被称为“窄膜变宽”技术,即宽膜覆盖。在“窄膜变宽”基础上,把棉花边行向内移5 cm左右,使原来膜边距由5 cm变为10 cm,增加边膜采光面,提高膜内温度均匀性,简称“边行内移”技术,同时为便于回收,地膜厚由0.006 mm提高到了0.010 mm。覆膜技术可以有效提高地温3—5℃,使新疆棉花播期提前7—10 d,促进棉花早出苗和保障一播全苗,30 d内土壤含水量比对照高20%;并调整棉花生育进程与光热最佳期同步,压盐碱和减少病害,提高棉花产量在40%以上。

2.2.2 化学调控技术 化学调控的目的是矮化、密植和塑型,其作用既为密植奠定了基础,又为后期高产提供了保障。缩节安是化学调控药剂的典型代表,1986年后被广泛应用,是目前棉花生产中最主要的调控药剂。缩节安能降低棉花株高和果枝长度,有效缩短果枝节间长度,减小个体,形成茎粗节短、果枝上举、叶量适中的紧凑株型[34]。根据棉花生长发育进程、长势长相及品种特性等,利用缩节安在棉花生育期连续多次定向诱导,细化调控时期与控制强度,将棉花主茎节间平均长度控制在5—7 cm左右,实现株高矮化的技术称为“化控控高”。而利用缩节安缩小棉花横向伸展,减少相互遮蔽,促进棉花密度进一步加大的技术称为“化控塑型”。缩节安的应用让棉花整枝塑型变得省工省力,缩节安塑型与矮化结合,可有效缩短主茎节间距20%和果枝节间距16%左右,有效缩短了棉花节间和果枝长度,短果枝棉株具有较高的结实系数和较低的叶面积指数。新疆大部分棉区在子叶到1叶期第1次化控,缩节胺用量3.0—6.0 g·hm-2。在2叶至4叶期进行第2次化控,缩节胺用量6.0— 12 g·hm-2,在叶龄为第6—7叶片时进行第3次化控,缩节胺用量为37.5—52.5 g·hm-2,打顶后第1次化控缩节胺用量82.5—112.5 g·hm-2,第2次时缩节安用量150—225 g·hm-2。

2.2.3 膜下滴灌与水肥调控技术 水肥调控的目的除了满足棉花个体生长所需,还对棉花群体进行优化,以保证产量和群体塑型。滴灌的应用大大提高了水肥利用效率和水肥调控的可操作性。我国自1974年引进滴灌技术,1996年成功在新疆棉花上应用,滴灌带在机械播种时盖于膜下,根据宽窄行配置,一般一膜两带,机采模式下也有一膜三带[35]。生产中可节水30%以上,亩灌水量减少为300—350 m3,滴灌次数为8—12次,以10次为例,比例约为8%、8%、10%、12%、12%、13%、12%、10%、8%、7%,该技术可依据棉花生育进程、主茎日增长量、叶面积指数、顶部生长状态等情况,细化每次灌水量,做到精准灌溉。在滴灌条件下,肥随水施,按生育期细化施用次数和剂量,分解成蕾期施肥1—2次,初花到盛铃期4次,盛铃期到吐絮期2—3次,来保证棉花正常生长和调控棉花株型,称“水肥一体化”技术。第一水由始花期提至蕾期,最后一水推迟到吐絮初期,第一次与最后一次滴水不施肥,延长中间水肥间隔等措施,以适度水肥亏缺来调控主茎生长,达到控制株高的目的,该技术称为“头水提前,减量控高”。利用水肥调控棉花株高,协调营养生长与生殖生长关系,增加棉花中下部果枝内围果节结铃,减少横向生长,紧缩株型,为增密提供保障作用,该技术称为“水肥塑形”。

2.2.4 全程机械化技术 新疆棉田机械化的应用包括整地、精量播种、中耕喷药、机械采收等。1983年新疆已开始机播,但在2004年以前棉花播种大部分采用半精量播种技术,穴粒数2—5粒,后逐渐改进为精量播种;机械采收自1953年开始试验,1999年国内第1台自走式采棉机4MZ-2(3)型研制成功,2010年新疆采棉机超过100台,到2018年,采棉机数目达到3600余台。随着社会发展和科技进步,新疆机械化水平也越来越高[36]。精量播种技术实现了精量播种、覆膜、铺管等一系列农艺操作的一体化,可以调节株距在9—14 cm之间,使密植更加方便,每穴播种量精准为1粒,空穴率<3%,错位率≤5%,既减少种子浪费,防止一穴双株或三株引起生长竞争,又减免定苗环节,节约大量劳动力。而利用机械喷药植保,其携带喷杆可一次覆盖3—7膜,大大提高了喷药效率,省水省药,安全高效。机械采收更是大大缩短采收时间,每小时采收面积可达10亩,采净率≥90%,含杂率≤12%,配合脱叶催熟技术,新疆采收期缩短为1个月。

2.2.5 打顶技术 打顶不仅是促早的技术措施,也是降低株高的有效手段[37]。通过打顶,直接消除顶端优势,把株高控制在80 cm以下,确保有效果枝数8—10台左右,可以很好地实现矮化和早熟。通过早打顶可使棉花尽快由营养生长转入生殖生长,促进棉花早结铃,早成熟。一般打顶日期在7月15日左右,随着管理技术的进步,打顶日期逐渐提前到7月5日至10日,近几年北疆机采棉技术发展迅速,打顶日期也相应提前到6月底,南疆打顶日期也提前到7月初。同时,化学打顶的方式逐渐兴起。

2.2.6 其他关键技术 在“矮、密、早”模式下,很多技术不断被改进和创新[38]。宽窄行种植技术,是矮密早栽培较早采用的种植模式,由等行距变为宽窄行种植,利用宽行增加通风透光性,利用窄行和缩小株距增加密度,既实现了密度的增加,又最大限度地利用了光热资源。2000年后,宽窄行模式从(30+60)cm变为(10+66)cm“带式”配置,使密度增加10%左右,播种形式发展为品字形,使株距更短;种子包衣技术,利用含有各种菌剂和药剂的包衣剂对棉种进行包衣,可以防止病原菌侵染,减少病害,同时促进种子生根发芽,提高全、齐和壮苗率;适期早播技术,2000年后在地膜、包衣等技术保障下,与传统播期相比,可再提前3—5 d进行播种;干播湿出技术,2010年后新疆北疆棉区开始改革滴灌技术,春季不进行灌溉,在犁地整地后直接播种,然后滴水促出苗,既防止早期低温烂种又可以随时补墒,利于棉苗早发,称之为干播湿出。另外,苗期防治蓟马,蕾铃期防治棉蚜、棉叶螨和棉铃虫的“预防为主,综合防治”植保技术也是棉花高产、稳产的保障[39]。

3 “矮、密、早”栽培模式的理论基础

在“矮、密、早”模式形成过程中,新疆棉花单产水平也在稳步提高。2001年新华社2月4日报道,我国科研人员在昆仑山下的棉田里,取得皮棉产量3 000—3 750 kg·hm-2的高产记录,连续3年创造了棉花单产世界最高记录。同年,新疆自治区人民政府召开了“棉花发展战略科学论证会”,就农一师12团、16团、阿克苏地区温宿、和田地区策勒县及北疆棉区皮棉产量2 250 kg·hm-2以上及3 000 kg·hm-2以上的高产典型进行了成果讨论。高产典型的出现带动了新疆棉花产量水平的进一步提升,2005年新疆兵团农一师4万hm2棉花实现皮棉产量2 100 kg·hm-2,最高 2 970 kg·hm-2,农五师89团100 hm2棉花皮棉产量达3 000 kg·hm-2,接近当时世界最高水平。2009年,经中国棉花学会组织专家现场鉴定,新疆兵团农一师16团的4 hm2棉花籽棉产量12 120 kg·hm-2,创造了世界棉花单产最高纪录,2012年,又创造出了籽棉12 574.65 kg·hm-2的全国单产纪录。2000年到2018年间,新疆皮棉产量实现了1 485 kg·hm-2到2 055 kg·hm-2的飞跃。3.1 促早栽培理论基础

根据1959—2007年相关气象资料显示[40],新疆年日照时数在2 700—3 500 h,4—10月平均温度在18—25℃范围内,光照强度大,太阳热辐射能年总量为120—155 kcal·cm-2,高于国内同纬度地区15—25 kcal·cm-2,昼夜温差大,降雨量少于200 mm,利于棉花生长和产量形成,但同时新疆又存在春季气温低,秋季降温快,热量不足等问题。以喀什市、精河县2个南、北疆典型城市为代表,根据2005—2019年气温数据显示,4月平均气温分别为16.7℃和14.2℃,刚满足棉花播种温度要求,5—8月气温适宜棉花生长,平均在24.5℃左右,而9月气温下降较快,分别为20.3℃和18.9℃,到10月平均气温则仅有13.6℃和10.0℃,因此,为弥补后期积温不足,促早栽培就显得十分重要(表1)。Table 1

表1

表12005—2019年喀什市和精河县4-10月平均气温统计情况

Table 1

| 城市 City | 月平均气温The monthly mean temperature(℃) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4月 April | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 August | 9月 September | 10月 October | |

| 喀什市 Kashgar | 16.7 | 20.8 | 25.8 | 26.4 | 24.8 | 20.3 | 13.6 |

| 精河县 Jinghe | 14.2 | 20.3 | 25.7 | 27.1 | 24.9 | 18.9 | 10.0 |

新窗口打开|下载CSV

促早栽培的理论基础来自棉花生长发育规律和光高能同步利用理论,即争温争光,生长与光温协同。根据棉花生长特性,适期早播利于早发、早现蕾。生产中也发现,早播棉花出苗相对要早,但出苗天数比晚播的要长,所以根系发达,棉苗稳健敦实,叶片厚,色浓绿,易培育壮苗。早发不存在遮光问题,可快速增加有效光合面积,延长光合时间,利于早现蕾,早坐铃,可使有效结铃期增长,与新疆7、8月干燥高温高光照期正好相吻合,减少光能浪费,增加干物质积累量,增加有效龄和棉铃重,最大限度利用光热资源。通过调查,南疆阿克苏、库尔勒地区播种期在4月5日至20日为宜,一般4月底见苗,5月底进入蕾期,6月20日左右进入花期,8月中旬可见絮。而北疆玛纳斯、精河等地相比南疆播种期晚5—10 d,一般在4月10日至4月25日播种,5月初进入苗期,6月初进入蕾期,7月初见花,8月底见絮(表2)。

Table 2

表2

表2新疆不同区域棉花生育进程情况

Table 2

| 区域 Region | 播种期Sowing time | 出苗期Seedling time | 现蕾期Bud time | 初花期Flowering time | 始絮期Catchment time |

|---|---|---|---|---|---|

| 南疆 South of Xinjiang | 03-28 | 04-16 | 05-20 | 06-18 | 08-14 |

| 04-05 | 04-21 | 05-25 | 06-22 | 08-16 | |

| 04-06 | 04-18 | 05-24 | 06-17 | 08-19 | |

| 04-09 | 04-26 | 05-25 | 06-22 | 08-21 | |

| 04-15 | 04-21 | 05-20 | 06-23 | 08-23 | |

| 04-25 | 04-30 | 05-30 | 07-04 | 09-02 | |

| 北疆 North of Xinjiang | 04-09 | 05-04 | 06-09 | 06-28 | 08-26 |

| 04-14 | 05-05 | 06-02 | 07-01 | 08-30 | |

| 04-19 | 05-01 | 06-08 | 06-29 | 08-28 | |

| 04-25 | 05-09 | 06-04 | 06-30 | 08-28 | |

| 04-25 | 05-10 | 06-05 | 07-02 | 08-30 | |

| 05-04 | 05-13 | 06-12 | 07-10 | 09-03 |

新窗口打开|下载CSV

3.2 矮化栽培理论基础

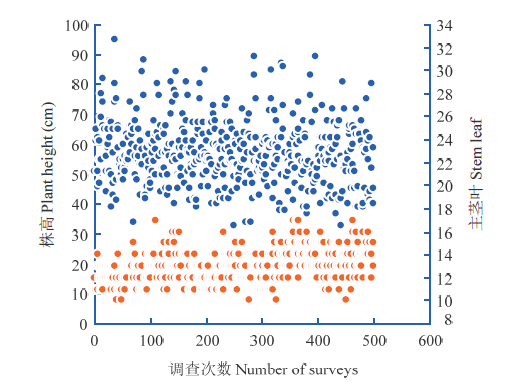

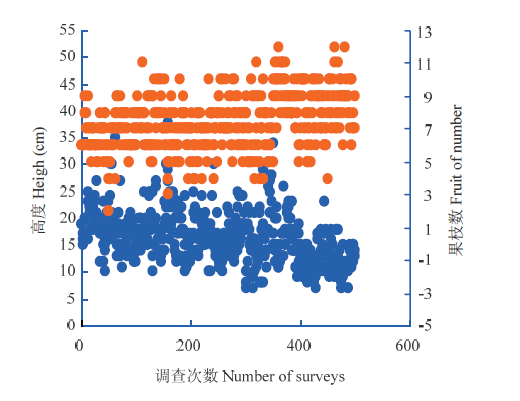

早在20世纪50年代,我国矮秆水稻育种就已有突破,通过矮化育种,使水稻生产实现高秆变矮秆,解决了较高水肥条件下倒伏严重、产量受损的问题。棉花属无限生长型作物,株高可达1.5 m以上,株高越高越容易发生旺长,造成株间荫蔽,结铃少,易发生铃腐病、霉病,烂铃和腐铃多,且整枝困难,管理繁琐。70年代后,棉花矮化栽培逐渐被重视,任天佑等[41]连续6年进行了棉花矮化型品种的对比试验,发现采用矮化种植比普通方式表现出较高的生产潜力,平均增产在20%以上。棉花矮化后,株数可以增加到22.5—30万株/hm2,群体作用效果明显,同时生育期也发生改变,开花期提前10—15 d,吐絮期早12—14 d,果枝数减少到12台以下,成铃以2—8台果枝为主,内围铃占比增加,秋桃减少,伏桃增多,三桃比例更协调,冠层通风透光性增强,病害减少。矮化栽培理论基础是理想株型和源库假说理论,塑造高产株型,优化物质分配。通过矮化,株型变得紧凑,节间缩短,果枝及叶片角度分布合理,减少单枝结铃过多易折断问题,增加了单株透光性,保证适宜的叶面积,增强光合性能,提高铃叶比,提高光合利用效率。优化了源库关系,协调营养生长与生殖生长关系,防止枝叶过多造成旺长和无效蕾铃,减少了营养生长浪费和整枝环节,保证叶面积指数(LAI)高且持续期长,延缓叶片衰老,加快生殖生长,养分可早分配到棉铃,增加铃重,便于促早发早熟。因此,生产上归纳出新疆棉花各生育时期长势长相指标为苗期株高15—25 cm,主茎日生长量控制在0.3—0.5 cm,红茎比为50%,真叶数5—6片;蕾期株高到40—45 cm,主茎日生长量前期0.5—0.8 cm,后期0.8—1.2 cm,红茎比为60%—70%,真叶数9—12片;花铃期打顶后15 d左右株高在60—70 cm,花铃期主茎日生长量0.8—1.5 cm,红茎比为70%—80%,真叶数达到13—15片,果枝数达8—10台。研究也证明,高产田株高65— 75 cm,茎粗接近10 mm,果枝9—10台,棉铃空间分布均匀,纵向上、中、下果枝棉铃比例3.2﹕4.7﹕2.1,横向第一、二果节比例7﹕3,最大叶面积指数(LAI)在3—4左右,是比较优化的个、群体特征。张巨松[42]、张旺峰等[43]提出,高产棉田必须具备叶面积指数(LAI)高且持续期长、P<n高且持续期长、生殖器官干物质积累强度高且积累活跃期长的特征,李蒙春等[44]提出协调源库关系,单位面积的果节数控制为(94.7— 105.5)个/m2,叶铃比(2.5—3)﹕1,高能期加快产品器官干物质积累速度,延长积累天数,提高经济系数。笔者于2011年对库尔勒市包头湖农场5块高产田(产量7 200—8 250 kg·hm-2)取样,对数据进行概率分析,结合最大值、最小值和均值等,发现株高50—70 cm的概率占67%,真叶数12—14 片的概率达80%,果枝数7—9台的概率超58%,始节高度13—18 cm概率占51%。棉铃空间分布表现为纵向中下部铃占比25%— 30%,中部铃占比40%—50%,上部铃占比20%—25%;横向第一果节铃占比70%—80%,第二果节占比20%—30%,第三果节成铃基本为零(图2—3,表3)。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2调查点株高与主茎叶片数分布情况

Fig. 2Distribution of plant height and leaf number of main stem in investigation point

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3调查点果枝数量与始节高度分布情况

Fig. 3Distribution of fruit branch number and beginning node height in investigation point

Table 3

表3

表3棉铃空间分布情况

Table 3

| 数值 Numerical value | 纵向分布 Longitudinal distribution (%) | 横行分布 Transverse distribution (%) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 下部(1-4) Lower part | 中部(4-8) Middle part | 上部(8-) Top part | 第一果节 The first fruit sites | 第二果节 The second fruit site | 第三果节 The third fruit site | |

| 最小值Minimum | 25.9 | 30.9 | 18.7 | 67.0 | 14.8 | 0 |

| 最大值Maximum | 31.8 | 48.4 | 21.1 | 86.2 | 28.0 | 9.9 |

| 平均值Average | 29.0 | 41.1 | 19.9 | 73.4 | 21.0 | 5.8 |

新窗口打开|下载CSV

3.3 密植栽培理论基础

20世纪50年代末,农业上提出了土、肥、水、种、密、保、管、工的“农业八字宪法” ,其中密指合理密植。而新疆棉区光能资源丰富,≥10℃的光合有效辐射比黄河流域高出100—700 MJ·m-2,比长江流域高出500 MJ·m-2左右,同期日照时数比黄河和长江流域分别多100—600 h和300—700 h。增加群体,可以更好地利用光热资源,增加产量。但密度过高也会造成株间荫蔽,个体间相互影响竞争加剧,单株长势弱,群体叶面积过大,光合效率低,空秆棉株较多、蕾铃脱落率高等问题。密植栽培的理论基础包括作物群体质量理论以及源库假说。群体是个体的集合体,通过合理密植,发挥群体效应,弥补个体不足,充分利用光热资源,提高有效光合面积和光合生产能力,塑造矮化紧凑单株,以“小个体、大群体”,协调源库关系,实现增株增铃。密植的前提是单株矮化,要求株型良好,株高和果技台数适中,叶层分布恰当,叶功能期长,结铃空间结构合理。而群体则要求结构合理,群体叶面积系数适中,透光度要高,单位面积内的受光量多,光合能力强,光合产物积累多。根据群体质量指标,棉花产量来自单位面积群体的总铃数,每公顷株数作为棉花产量构成重要因素之一,则产量公式可分解如下:

$皮棉产量=\frac{每公顷株数 \times 单株成铃数 \times 平均单铃重(克) \times 衣分}{1000}$

新疆棉花(高产田)生产中群体构成指标总结为收获株数19—22万株/hm2,单株铃数6—8个,单铃重5.5— 6.0 g,衣分40%以上。在该群体结构下初花期的光截获率为80%—90%,盛花至盛铃期上层与中下层保持在55%和45%,叶面积指数(LAI)在初花期达到2左右,盛花至盛铃期峰值达到4.5左右,吐絮期维持在2左右,叶片净光合速率(Pn)在盛花至盛铃可达30 μmol·m-2·s-1,吐絮初期仍保持在17—20 μmol·m-2·s-1,三桃比例3﹕(5—5.5)﹕(1.5—2)。2010年后,管理水平提高,个体优势逐渐受重视,各项指标略有变化,密度降低了1.5—3.0万株/hm2,株高增加8—15 cm,茎粗增加1—2 mm,真叶数增加2—3片,果枝数增加1—2台,果枝始节高度要求19 cm以上。据高产田(2011年库尔勒包头湖农场)最大值、最小值和均值调查显示,与传统稀植(3.0—7.5万株/hm2)相比较,密植的每公顷总铃数明显增多,且不降低铃重和衣分,产量普遍提高20%以上(表4)。

Table 4

表4

表4产量构成因素指标范围调查情况

Table 4

| 数值 Numerical value | 收获株数 Number of harvested trees (×104 plants/hm2) | 单株铃数 Number of bolls per plant | 单铃重 Weight per boll (g) | 衣分 Lint percentage | 籽棉产量 Yield (kg·hm-2) |

|---|---|---|---|---|---|

| 最小值 Minimum | 19.20 | 5.00 | 5.49 | 40.5 | 7171.1 |

| 最大值 Maximum | 22.50 | 8.80 | 6.14 | 41.2 | 8820.5 |

| 均值Average | 20.90 | 6.90 | 5.83 | 40.6 | 7995.8 |

新窗口打开|下载CSV

4 “矮、密、早”栽培模式展望

4.1 面临的挑战

虽然“矮、密、早”栽培模式使新疆棉花生产取得了巨大的成就[45],但新形势下暴露出的问题也逐渐增多。首先,区域发展不均衡。随着国家农业布局和结构调整,我国棉花生产布局发生了重大转变,新疆棉区已成为我国棉花生产最主要的区域,肩负着满足国家棉花纺织工业发展需求的重任。但由于新疆长期的产量优势和稳固的农业生产基础,忽视了区域性布局和长远发展规划,造成区域差异加大。南疆传统棉区发展慢,地块面积小,适宜小规模机采的栽培模式缺乏,技术应用到位率不足,生产水平低,区域特色无法发挥;北疆棉区发展迅速,土地流转快,新技术应用快,机械化程度高,成本降低,生产效益提高。其次,科技创新不足。缺少多层次、多渠道的创新探索,缺少生产实践问题研究。随着“矮、密、早”种植模式的稳固,各项技术措施均围绕该模式展开,并起到积极的作用,但也局限了对新模式的探索,尤其是发展机械采收后,种植模式以满足采摘机械为主,并非最优,而“矮、密、早”模式也不利于脱叶和采收。再次,棉花品质下降。在“矮、密、早”栽培模式下,以高产创建为主,品种选育、生产管理都注重产量,忽视品质,致使棉花品质逐年降低。调查显示,新疆棉花品种纤维类型多集中在28 mm左右,长度变短、细度变粗、强度下降、马克隆值增大,可纺性差,而后续棉花加工、清花生产能力也较差。据中国公检数据,2006—2013年,中国纤维长度整体由28.8 mm下降到了27.9 mm,强度年均降0.16 cN/tex,大于29 cN/tex的比例减少,整齐度由82.8%降低至82.5%,马克隆值A级比例下滑,新疆各项比例下滑均超过国家平均值[46]。最后,农业环境日益恶化。“矮、密、早”栽培模式下,地膜的应用既作为关键技术促早增产,又给农田带来了白色污染,新疆棉田地膜总投入量在80万t以上,地膜残留量平均在45 kg·hm-2以上[47],由于缺少地膜回收机具、普通地膜易碎不利于回收、农民地膜回收意识差等问题,导致新疆棉田随处可见残留于地表的地膜。另外,基于“矮、密、早”栽培模式对高产的追求,需要大量肥药投入,一些棉田尿素投入量高达525 kg·hm-2,磷酸二铵400.5 kg·hm-2以上,农药(不含除草剂)平均用量2 215.05 g·hm-2,加重了农业生态环境恶化,加上多年连作导致土壤质量下降、病虫害加重以及近几年气候多变水资源分布不均,也加大了农业生产的不确定性。因此,新疆棉花产业发展正面临前所未有的严峻挑战,区域发展问题、质量效益问题、安全可持续问题已成为影响棉花产业发展的瓶颈。4.2 发展展望

“矮、密、早”栽培模式推动了新疆棉花生产水平的提高与进步,让棉花产业成为新疆的优势产业,棉花收入在很长一段时间内是新疆农民收入的主要来源。但随着农业现代化发展,新疆棉花生产必将突破现有模式,探析新的方向。4.2.1 加快全程机械化进程 新疆棉田机械化水平较高,机采棉模式在新疆已经大面积推广,北疆棉区机收率达90%以上,但传统的“矮、密、早”模式已经很难适应机械采收的要求,株行距配置已逐渐发生改变,一种是维持一膜六行的(66+10)cm×9.5 cm宽窄行,一种是变为一膜三行76 cm等行距,但互有优缺点,还需进一步探索优化。机艺融合配套技术仍需进一步加强,棉花打顶仍以人工为主,化学封顶技术还未成熟,现有药剂喷施时间和剂量有待规范,要加强新药剂的开发和在研药剂作用机理的研究;脱叶催熟药剂的应用还应熟化,明确标准,灵活形式,落实棉花采收环节和加工环节质量控制;加强完善配套机械,如大型犁地及整地机械、植保机械、机采后田间运输车、残膜回收机械等,实现从种到收全程机械化、轻简化[48]。

4.2.2 向规模化、标准化发展 新疆棉花产量水平高但市场竞争力不强,棉花种植成本升高而品质下降,整体效益不高[49]。因此,规模化和标准化是新疆农业发展必然之路。首先,种植面积规模化。随着土地流转和农业专业合作社发展,土地越来越集中。2017年,新疆农村家庭承包耕地流转面积达到440.7千公顷,2018年,农业合作社达到26 462个,且每年呈增加趋势,种植面积规模化,便于机械化的应用,降低人工成本。同时,土地集中管理,生产资料采购价格降低,如种子价格能降低1—2元。土地整合增加了土地边角利用率,机械投入成本下降,总成本降低20%以上。品种选择统一,减少了品种多乱杂,保证纤维一致性,品质提高;土地整合还利于残膜回收,减少地膜污染。其次,生产标准化。从种到收,根据区域特点,各项规程更加细致完善,标准明确。土地休整、测土配方、种子精选及精播配套、肥水药施用技术更加规范,田间操作与管理更加系统一致,实现高产与优质平衡发展。最后,在规模化、标准化棉田基础上配套建设高效节水、精准施肥设施,提高棉花生产管理水平、棉田产出水平和水肥资源利用效率,加快制定综合配套技术,制定种植、收获、轧花、纺纱的一体化技术标准,以推动棉花产业模式的规范化。

4.2.3 向信息化、智能化发展 未来农业是信息化、智能化农业,要加强对信息化和智能化的利用,通过智能化、信息化技术指导农业生产。在GPS精准导航播种、智能滴灌技术的基础上,逐步建立生物学意义的合理模型、广泛应用的数据库、生产指导的指标决策、有效咨询的知识库等。进一步展开棉花高产高效群体形态数字化模型构建、植田种植生态价值评估、棉花全程管控远程诊断与决策专家系统等研究。建立基于气象、遥感等技术的气象灾害监测预报预警实时信息服务平台,基于GPS条件下的棉花生产、采收、管理的智能化信息化服务系统应用技术与平台,基于无人机平台的植保和滴灌棉田营养快速诊断技术,为新疆未来农业发展做好技术探索与储备。

4.2.4 向绿色优质发展 作为新疆农业的支柱产业,如何保持棉花生产的绿色优质可持续发展,是关系新疆棉花产业未来的重要战略问题。近些年,新疆植棉造成的地膜污染、肥药过度、水资源匮乏、土地质量恶化等环境问题日益严重,在引起生态问题的同时也引起了棉花品质下降,迫切需要改变思路、改善产业模式,依靠科技创新来突破资源环境瓶颈制约。新疆已展开了农业结构调整,提出“稳粮、优棉、促畜、强果、兴特色”思路,推动形成产业布局合理、资源高效利用、生态系统稳定、产地环境良好、产品质量安全的农业发展格局。棉花生产模式发生改变,由分散式个体经营向集约化规模化转变,由增产导向向提质导向转变,并开始与市场逐渐接轨,通过优质优价提升品质,探寻订单生产模式和优质优价运作模式,加强品质区域划分,充分发挥品牌在质量提升中的作用,逐步提高绿色化、优质化、特色化、品牌化水平。通过科学研究,要突破残膜回收、节水农业、肥药减施、农业污染控制与修复、盐碱地改造等关键技术,研发新型肥料、植物源农药、植物生长调节产品,实现“控水、减肥、减药、提质”。应开发耕地质量提升与土地综合整治技术,加大轮休和种植制度与方式的探索,依靠科技支撑棉花生产走向优质高效、绿色安全、资源节约、环境友好的现代化道路。

致谢:感谢新疆农业科学院杜伟研究员、新疆农业大学张巨松教授、中国农业大学王志敏教授的思路启发与指导。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Agricultural Science and Technology

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]