,11.

,11. 2.

3.

Addressing the Losses and Waste of Chinese Rice Supply Chain: Sources, Drivers and Mitigation Strategies

LU ShiJun1, LIU XiaoJie2, XUE Li2,3, TANG ZhenChuang1, LIU Gang2, CHENG GuangYan ,11.

,11. 2.

3.

通讯作者:

责任编辑: 李云霞

收稿日期:2019-01-25接受日期:2019-04-15网络出版日期:2019-09-16

| 基金资助: |

Editor:

Received:2019-01-25Accepted:2019-04-15Online:2019-09-16

作者简介 About authors

卢士军,E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (1291KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

卢士军, 刘晓洁, 薛莉, 唐振闯, 刘刚, 程广燕. 我国水稻全产业链损耗和浪费量的估算及对应策略[J]. 中国农业科学, 2019, 52(18): 3134-3144 doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2019.18.006

LU ShiJun, LIU XiaoJie, XUE Li, TANG ZhenChuang, LIU Gang, CHENG GuangYan.

0 引言

2017年,我国稻谷产量21 267.6万吨[1],占全国粮食总产量的32.1%,仅次于玉米产量占比(39.2%)。从居民膳食营养贡献上看,2012年中国居民营养与健康状况监测数据表明[2],以标准人计,平均每人每天摄入大米176.6 g,高出面类34.4 g,提供能量612.8千卡,占每天总能量摄入的28.2%,是居民一日三餐最重要的主食产品。随着居民收入的增长和城镇化水平的提高,未来居民食物消费总体上呈增长态势[3],动物产品继续替代口粮,粮食需求总量继续增加,预计2025年、2030年分别达到7.24亿吨、8.25亿吨[4]。但从农业生产上来看,资源环境压力持续加大,粮食增产空间有限[5,6],满足日益增长的消费需求,必须借鉴“营养导向型农业”的发展理念,从全产业链的视角优化提高粮食供给能力。一方面挖掘国内生产能力,另一方面要减少产业链损耗与消费浪费,提高我国粮食有效供给能力[7]。据FAO“全球食物损耗与浪费”报告[8],亚洲工业化国家(含中国)谷物在农业生产、收获后处理(含贮藏)、初加工、二次加工和流通环节的损耗率分别为2%、10%、0.5%、10%和2%,消费环节的浪费率为20%。就中国而言,我们粮食全产业链的损耗和浪费到底有多大?对我国食物与营养供给会产生多大影响?未来减损降耗的途径是什么?针对这些问题,本研究以稻谷为对象,通过在典型主产区、主销区开展不同环节的调研,对我国稻谷产后损耗及浪费情况进行定量评估,分析产生损耗和浪费的主要原因,为制定保障我国粮食安全战略、发展营养导向型农业提供决策参考。1 材料与方法

1.1 定义

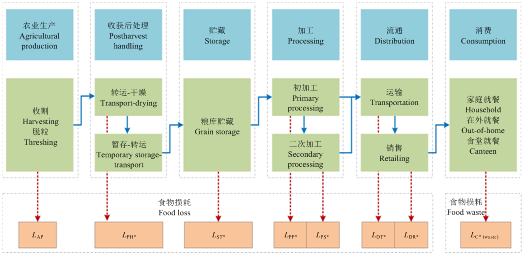

结合已有文献[9],本研究以稻谷农业生产(收割和脱粒)、收获后处理(转运、干燥)、贮藏、加工(初级、二次加工)、流通和消费六个环节为研究边界。损耗是指稻谷在前五个环节因为人为、技术、设备等因素造成的可食用部分的损失,浪费则指在消费阶段由于人为因素(例如:未食用完的食物丢弃、原料贮藏变质等)造成的食物可食用部分的损失(图1)。稻谷的可食部分以抛光后的大米计,不包括加工过程中的产生的副产品(例如:谷壳、米糠、异色粒、腹白等)。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1稻谷产后损耗与浪费系统定义图

LAP:农业生产环节标准化损耗率;LPH*:收获后处理环节标准化损耗率;LST*:贮藏环节标准化损耗率;LPP*、LPS*:初级、二次加工过程标准化损耗率;LDT*、LDR*:流通环节中运输、销售过程标准化损耗率;LC*:消费环节标准化浪费率

Fig. 1System definition of Chinese rice food supply chain

LAP: The standardized loss rate of agricultural production; LPH*: The standardized loss rate of postharvest handling; LST*: The standardized loss rate of grain storage; LPP*, LPS*: The standardized loss rate of primary and secondary processing; LDT*, LDR*: The standardized loss rate of transportation and retailing; LC*: The standardized waste rate of consumption

1.2 调研对象

本研究对象为水稻,包括籼稻和粳稻。调研区域为2个北方粳稻主产省、2个南方籼稻主产省。其中,籼稻主产省为湖南、江西,两者产量合计占全国总产量的22.3%,占籼稻总产量的33.4%;粳稻主产省为黑龙江、吉林,两者产量占全国产量的14.1%,占粳稻总产量的42.2%(表1)。调研环节包括7大类,分别是:(1)水稻生产者,采用多阶段分层抽样方法,在每个主产省份中选择2个主产市,每个主产市随机选择进入国家产粮大县目录的2个主产县(区),每个县(区)随机选择4个村,每村根据种植规模确定生产者抽样人数10—15人,其中,播种面积≥3.3 hm2者视为大户,<3.3 hm2者视为散户;(2)粮食经纪人,根据主产区县的粮食经纪人从业数量,每县(区)随机抽取2—5人;(3)粮库,选择产区周围的中国储备粮管理集团有限公司粮库、省/市/县级粮食储备库、企业粮库,每个主产县不少于3所;(4)初加工企业,选择主产区周围的龙头企业与小型企业各1家;(5)二次加工企业,选择全国大型和小型二次加工企业各5家;(6)运输责任人,选择调研主产区从事粮食运输的生产企业或者经销商;(7)消费者,选择调研区县的大型超市2家,对每个超市消费者进行随机抽样且不少于50人。Table 1

表1

表1调研主产县稻谷生产情况

Table 1

| 省份 Province | 2016年产量 Annual production of 2016 (×104 t) | 全国占比 Proportion (%) | 全国排名 The national ranking | 调查区县 Survey area |

|---|---|---|---|---|

| 全国 The whole country | 20707.5 | / | / | / |

| 湖南(籼) Hunan (indica) | 2602.3 | 12.6 | 1 | 常德汉寿县;益阳兰溪镇 Hanshou county, Changde city; Lanxi country, Yiyang city |

| 江西(籼) Jiangxi (indica) | 2012.6 | 9.7 | 3 | 南昌进贤县;上饶万年县 Jinxian country, Nanchang city; Wannian country, Shangrao city |

| 黑龙江(粳) Heilongjiang (Japonica) | 2255.3 | 10.9 | 2 | 哈尔滨双城区;五常市 Shuangcheng country, Harbin; Wuchang country, Harbin |

| 吉林(粳) Jilin (Japonica) | 654.1 | 3.2 | 11 | 长春榆树市;松原前郭县 Yushu country, Changchun city; Qianguo country, Songyuan city |

| 合计 Total | 7524.3 | 36.3 | / | / |

新窗口打开|下载CSV

调研数据采集主要采取“一对一”的访谈式问卷调查。在对生产者和粮食经纪人问卷调研时,先由调查员描述解释调查问题,确保被调研者对问题准确理解后再作答。对粮库、企业调查时,项目组提前下发调研提纲,由企业生产的直接负责人对相关数据进行现场解析。对消费者调查时,选择当地的大型商超进行消费者随机抽样,每个超市不少于50人。各个环节的调查问卷内容包括:调查对象基本情况、具体生产、运输、消费等过程中的损耗量、损耗原因等问题。2017年7—10月,课题组历时近4个月,在上述8个主产县累计先后完成413个农户、21个粮食经纪人、34家粮库、15家初加工企业、41个承运人、16家经销者(商超)、771位消费者的实地调研访谈。同时在全国范围内完成10家不同规

模的二次加工企业调研。

1.3 各环节损耗与浪费率计算

1.3.1 生产损耗率(LAP) 本次调研对象为生产水平较高的国家水稻主产县,生产过程基本实现全程机械化,生产损耗率主要指机器收割(含脱粒)过程中的稻谷损耗率。${{L}_{\text{AP}}}=\frac{\sum\nolimits_{i=1}^{n}{{{A}_{i}}{{M}_{i}}}}{\sum\nolimits_{i=1}^{n}{{{C}_{i}}{{M}_{i}}}}\times 100%$

式中,LAP:收割损耗率;Mi:农户i的实际播种面积;Ai:农户i单位面积收割时稻谷损失量;Ci:农户i每单位面积稻谷产量。

1.3.2 收获后处理损耗率(LPH) 收获后稻谷处理(转运、干燥和暂存)过程的损耗率。转运主要指粮食经纪人在收粮过程中的短途运输。暂存主要指粮食经纪人从收购到销售过程中对粮食的暂时性贮藏,通常暂存期为几天到几十天。数据取访谈对象提供数据的均值。

1.3.3 贮藏损耗率(LST) 稻谷在粮库贮藏的损耗率。

${{L}_{\text{ST}}}=\frac{\sum\nolimits_{i=1}^{n}{{{P}_{s,i}}{{S}_{i}}}}{\sum\nolimits_{i=1}^{n}{{{S}_{i}}}}\times 100%$

式中,Ps,i:粮库i的贮藏损耗率;Si:粮库i的实际稻谷贮藏量。

1.3.4 加工损耗率(LP) 指粮食初、二次加工过程中的损耗率。初加工指稻谷加工成大米的过程;二次加工指大米加工成米线、米粉、米饼等食品的过程。一般以籼米加工为主,从调研情况来看,约有50%的籼米做二次加工处理。

LP=LPP+LPS,

式中,LPP:初加工损耗率;LPS:二次加工损耗率。数据均由企业访谈获得。

LPP=LPP粳×R粳+LPP籼×R籼

式中,R粳、R籼:分别指粳、籼米的消费占比。同理计算LPS。

1.3.5 流通损耗率(LD) 指大米运输和销售过程中的损耗率,此处的运输是指在全国范围内的物流配送。

LD=LDT+LDR

式中,LDT:运输损耗率;LDR:销售损耗率。数据均由经销商访谈获得。

1.3.6 消费浪费(LC) 指居民大米消费过程中的浪费率。

LC=W/C,

式中,W:大米浪费总量;C:大米消费总量。

1.3.7 总损耗率(LTSC) 见表2。

由于稻谷总量从生产到消费各环节逐级递减,为便于全产业链各环节损耗率或浪费率的加总或比较,本研究将每个环节的损耗率进行标准化处理(表3),各环节对应的损耗(浪费)率称为标准化损耗(浪费)率。

Table 2

表2

表2各环节调研样本概况

Table 2

| 环节 Stage | 作业类型 Operation | 作业主体 Operator | 样本量(n) Sample size |

|---|---|---|---|

| 农业生产 Agricultural production | 收割、脱粒 Harvesting, threshing | 农户(户) Peasants | 413 |

| 收获后处理 Post harvest handling | 转运、干燥 Transportation, dry | 粮食经纪人(人) Agency | 21 |

| 贮藏 Storage | 贮藏 Storage | 粮库(所) Grain depot | 34 |

| 加工 Processing | 初加工 Primary processing | 企业(家) Firms | 15 |

| 二次加工 Secondary processing | 企业(家) Firms | 10 | |

| 流通 Distribution | 运输 Transportation | 企业/经销商(人)1) Firm/dealer | 41 |

| 销售 Retail | 经销商、商超(家) Dealers & supermarkets | 16 | |

| 消费 Consumption | 浪费 Waste | 消费者(人) Consumers | 771 |

新窗口打开|下载CSV

Table 3

表3

表3全产业链各环节稻谷标准化损失率计算公式

Table 3

| 环节Stage | 计算公式Calculation formula | |

|---|---|---|

| 标准化损耗率 Standard rate of loss | 农业生产 Agricultural production | LAP |

| 收获后处理 Post harvest handling | LPH* = (1-LAP) ×LPH | |

| 贮藏Storage | LST*= (1-LAP) × (1-LPH) ×LST | |

| 初加工Primary processing | LPP* = (1-LAP) × (1-LPH) ×(1- LST) ×LPP | |

| 二次加工Secondary processing | LPS*= (1-LAP) × (1-LPH) ×(1- LST) ×(1- LPP)×LPS | |

| 流通Distribution | LD* = (1-LAP) × (1-LPH) ×(1- LST) × (1-LPP) × (1- LPS) ×LD | |

| 标准化浪费率 Standard rate of waste | 食物浪费Food waste | LC* = (1-LAP) × (1-LPH) ×(1- LST) × (1-LPP) × (1- LPS) × (1-LD) × LC |

| 合计 Total | 总损耗率 Total loss rate | LTSC = LAP+LPH*+LST*+LPP*+LPS*+LD*+LC* |

新窗口打开|下载CSV

2 结果

2.1 各环节损耗与浪费情况

2.1.1 农业生产 本环节稻谷损耗率为2.84%。本次调研区域均为主产区,稻谷收割环节均为机械一体化作业。稻谷收割过程中的损耗主要包括:机械损伤和收割撒漏等。从品种来看,籼米和粳米的收割损耗率非常相近,分别为2.91%、2.69%;从种植规模来看,3.3 hm2及以上的大户损耗率(籼稻损耗率2.83%,粳稻损耗率2.50%)低于散户(籼稻损耗率4.28%,粳稻损耗率3.6%)。近九成农户的损耗率在6%及以下,个别农户损耗超过20%(表4)。大户收割主要采取规模化收割作业,操作工、机械、土地三者的协作效率优于散户,损耗也更低。Table 4

表4

表4稻谷生产环节不同损耗率的农户数量

Table 4

| 损耗率 Loss (%) | 籼稻Indica | 粳稻Japonica | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大户 Large scale farming (≥3.3 hm2) | 散户 Small scale farming (<3.3 hm2 ) | 合计 Total | 大户 Large scale farming (≥3.3 hm2) | 散户 Small scale farming (<3.3 hm2) | 合计 Total | ||

| 0-2 | 53 | 57 | 110 | 9 | 14 | 23 | |

| 2-4 | 22 | 50 | 72 | 6 | 13 | 19 | |

| 4-6 | 66 | 59 | 125 | 4 | 8 | 12 | |

| 6-8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | |

| 8-10 | 1 | 33 | 34 | 2 | 1 | 3 | |

| 10-20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |

| 合计 Total | 143 | 207 | 353 | 23 | 37 | 60 | |

新窗口打开|下载CSV

2.1.2 收获后处理 本环节稻谷损耗率为1.90%(表5),其中包含转运—干燥—暂存3个过程。通常农户收割的稻谷主要贩卖给粮食经纪人,由后者干燥—暂存并销售给粮库或者企业。粮食经纪人在收、售的过程中稻谷转运损耗率为0.77%,收粮转运和售粮转运两个环节的损耗率分别为0.48%、0.29%。干燥—暂存阶段的加权损耗率为1.13%,其中籼稻的损耗率比粳稻高出近1.5倍。主要原因是籼稻种植区域气温湿热,而粮食干燥设施相对不充足,暂存时容易发生腐坏变质等问题,而粳稻主要生长在北方,气候适合粮食贮藏,腐坏变质造成的损耗可以忽略不计。

Table 5

表5

表5稻谷收获后处理损耗情况

Table 5

| 粳稻 Japonica | 籼稻 Indica | 加权合计 Weighted average | |

|---|---|---|---|

| 粮食经纪人数 Dealer | 8 | 13 | 21 |

| 收粮转运(撒漏与风耗)损耗率Acquisition of transport (leakage, air loss) (%) | 0.51 | 0.46 | 0.48 |

| 售粮转运(撒漏与风耗)损耗率Sales of transportation (leakage, air loss) (%) | 0.20 | 0.34 | 0.29 |

| 干燥—暂存(虫食鼠害)损耗率Dry-temporary storage(worm rat eat)(%) | 0.57 | 0.41 | 0.46 |

| (腐坏、变质等)损耗率Decay (%) | / | 1.0 | 0.67 |

| 合计损耗率 Total loss rate (%) | 1.27 | 2.20 | 1.90 |

新窗口打开|下载CSV

2.1.3 贮藏 本环节稻谷损耗率为1.27%。调研结果显示,稻谷贮藏主要以粮库为主,被调查农户均不存粮。根据粮食的不同用途,存粮周期也不尽相同。除战略储备外,通常稻谷在各类粮库的贮藏周期不超过1年。本研究以贮藏1年的损耗为统计口径计量,稻谷贮藏的加权损耗率为1.27%,其中,籼稻的贮藏损耗率是粳稻的2.7倍(表6)。一方面与稻谷本身的生物属性有关,粳稻的生长周期相对较长,干物质沉积优于籼稻,颗粒性状更为稳定;另一方面,北方的整体气候比南方更适于稻谷储存。调研发现,自2006年中国粮食储备总公司的建立以来,我国粮食贮藏设施不断完善、储粮技术日益提高,粮食贮藏过程的损耗得到有效控制,特别是氮气贮藏等新型贮藏技术的应用,可实现粮食贮藏过程零损耗。有些设施陈旧的粮库储粮条件较差,损耗率高达3%以上,但也远低于过去农户自储粮损耗率(8%— 10%)[10,11]。

Table 6

表6

表6稻谷贮藏损耗情况

Table 6

| 粳稻 Japonica | 籼稻 Indica | 加权合计 The weighted summation | |

|---|---|---|---|

| 粮库数 Grain storage | 15 | 9 | 24 |

| 正常水分丢失损耗率 Moisture loss (%) | 0.46 | 1.37 | 1.07 |

| 其他损耗率 Others loss rate (%) | 0.13 | 0.24 | 0.20 |

| 合计损耗率 Total loss rate (%) | 0.59 | 1.61 | 1.27 |

新窗口打开|下载CSV

2.1.4 加工 本环节稻谷损耗率为1.84%,其中初级加工为1.17%,二次加工为0.67%。大米初加工过程中的加权损耗率为1.17%,其中,粳米的损耗率高于籼米18%(表7)。稻谷初加工的损耗,一方面是由于目前国内的加工设备与国际发达国家尚存在一定差距,加工机械的精细化作业程度有待进一步提高;另一方面是消费者对“精、细、白”的产品需求导致大米过度加工,抛光次数过多造成。二次加工主要以籼米为主,籼米的二次加工损耗率通常不超过2%,这部分损耗量约占稻谷总加工量的1/3。大米的加权损耗率为0.67%,损耗主要是由于生产过程中出现次品造成。

Table 7

表7

表7大米初加工的损耗情况

Table 7

| 籼米 Indica | 粳米 Japonica | 加权合计 The weighted summation | |

|---|---|---|---|

| 样品数量 Sample size | 6 | 9 | 15 |

| 平均损耗率Mean (%) | 1.11 | 1.31 | 1.17 |

| 损耗范围Min.-Max. (%) | 0.79-4.73 | 0.73-3.65 | / |

新窗口打开|下载CSV

2.1.5 流通 本环节大米损耗率为0.85%,损耗主要是指大米及其二次加工产品发生在运输和销售过程中的损耗。其中,运输损耗为0.24%,主要由于破袋撒漏等原因,与20世纪90年代常见的麻袋、编织袋包装相比[12],目前真空、塑料袋等包装形式,有效降低了粮食流通过程中的损耗。销售过程中的损耗,主要发生在散米销售过程中,散装米的损耗率是袋装米的3.5倍(表8)。散粮损耗原因主要包括消费者自行称量过程的撒漏以及儿童戏耍等。

Table 8

表8

表8大米流通过程中的损耗情况

Table 8

| 损耗率 Loss | 运输 Transportation | 销售Retailing | 合计 Total | |

|---|---|---|---|---|

| 袋装 Package | 散装 Bulk | |||

| 均值 Average (%) | 0.24 | 0.35 | 1.21 | 0.61 |

| 范围 Min.-Max. (%) | 0-0.8 | 0-1.0 | 0.2-2.0 | / |

新窗口打开|下载CSV

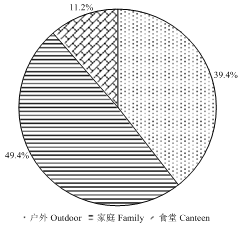

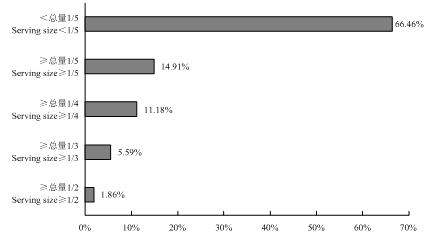

2.1.6 食物浪费 消费端大米浪费率为5.70%。从不同年龄组来看,年龄越高的组别越爱惜粮食,仅有12.6%的60岁及以上人群在就餐时浪费大米,而一半以上的30岁以下人群会浪费大米。其原因是高龄人群曾经历过粮食供给不足的艰苦年代,其珍惜粮食的意识更强。而年轻人生活在粮食充足的年代,特别是随着膳食的多样化,年轻人对主粮的依赖程度降低,节约粮食的意识薄弱。从性别来看,男性比女性更容易浪费大米(表9)。原因可能是男性进餐过程中常伴有饮酒行为,且主食摄入通常放在餐末,大量酒精摄入会在一定程度上影响主食的摄入。从浪费场所来看,近一半的浪费发生在家庭,发生在户外的接近四成(图2)。从浪费量来看,2/3的被调查者大米浪费量占其食用量的20%以内(图3)。

Table 9

表9

表9消费者的大米浪费情况

Table 9

| 年龄组 Age group | 大米浪费率 Rice waste (%) | ||

|---|---|---|---|

| 男 Male | 女 Female | 合计 Total | |

| ≤29 | 53.7 (22) | 50.0 (34) | 51.4 (56) |

| 30—44 | 40.0 (18) | 38.2 (78) | 38.6 (96) |

| 45—59 | 30.0 (12) | 19.6 (27) | 21.9 (39) |

| ≥60 | 19.6 (9) | 9.5 (10) | 12.6 (19) |

| 合计 Total | 35.5 (61) | 28.9 (149) | 30.6 (210) |

新窗口打开|下载CSV

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2大米食物浪费的主要场所

Fig. 2The main place of rice consumption

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3就餐时大米浪费量/消费量的比重

Fig. 3The proportion of rice wasted/consumed at a meal

2.2 全产业链损耗与浪费情况

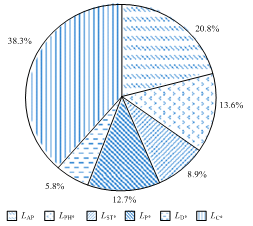

从全产业链各环节来看,水稻标准化总损耗率为13.64%,其中全产业链标准化损耗率为8.42%,收割、收获后处理、贮藏、加工、流通各环节的标准化损耗率分别为2.84%、1.85%、1.21%、1.73%、0.79%,消费端标准化浪费率为5.22%(表10)。整体来说,收割环节和食物消费环节的损耗和浪费率较高,分别占总损耗的20.8%、38.3%(图4)。Table 10

表10

表10 稻谷全产业链各环节降损空间对比表

Table 10

| 农业生产 Agricultural production | 收获后处理 Post harvest handling | 贮藏 Storage | 加工 Processing | 流通 Distribution | 消费(浪费) Waste | 合计 Total | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最小值Min. | 1% | 1.5% | 1% | 1.5% | 0.5% | 0 | / |

| 最大值Min.(SD) | 1% | 1.49% | 0.98% | 1.44% | 0.48% | 0 | 5.39% |

| 平均值Ave.(SD) | 2.84% | 1.85% | 1.21% | 1.73% | 0.79% | 5.22% | 13.64% |

新窗口打开|下载CSV

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4各环节稻谷损耗率或浪费率占比情况

Fig. 4Rice loss rate or waste rate at each stage

2.3 产后稻谷食物与营养损耗与浪费量估算

以2016年稻谷口粮消费15 700万吨计,本次调研的稻谷加权综合出米率为65%,大米的损耗和浪费量分别为882.8万吨和548.1万吨。从营养视角来看,损耗能量306.3亿MJ、碳水化合物687.7万吨、蛋白质65.3万吨;浪费能量190.2亿MJ、碳水化合物427.0 万吨、蛋白质40.6万吨。水稻全产业链损耗和浪费合计损失能量496.5亿MJ、碳水化合物1 114.7万吨、蛋白质105.9万吨。根据《中国居民膳食指南(2016)》中成人谷类食物每日推荐摄入量上限(300 g),结合《中国居民营养与健康状况监测(2010—2013年综合报告)》中居民米面的消费比重(大米占55.4%,居民每日大米摄入量上限166.2 g)估算,损耗和浪费每降低1个百分点,可分别满足145.5万人、90.4万人一年的大米需求。

2.4 降损空间

从实地调研情况来看,各环节在控制损耗方面的技术、设备以及认识水平不同,不同主体的损耗率或浪费率有较大差距,如果以每个环节中从业者(企业或消费者)的最低损耗率或浪费率为标准,稻谷全产业链损耗率可降至5.39%,下降8.25个百分点,其中供应链损耗、消费端浪费分别为3.03个百分点、5.22个百分点。以2017年稻谷产量估算,可节约稻谷1 754.6万吨。

3 讨论

在不考虑二次加工的情况下,本调研的稻谷全产业链标准化损耗率为7.75%,低于以往的损耗调研(表11)结果(10%—18%)[13]和南方部分水稻产区的测定值(15%)[14,15,16]。其主要原因是,随着经济、工业的发展,粮食的全产业链各环节技术水平显著提高,与国内以往数据相比损耗有所下降。分环节来看,本调研收割损耗率为2.84%,低于詹玉荣(4.16%)[17]和曹宝明(4%)[18]等的研究结果,与黄东等对全国5省6地调研的损耗率(3.02%)[19]相近。产后处理损耗率为1.90%,低于高利伟等的调研结果(2.3%)[20]。贮藏环节的稻谷粮库储存损耗率(1.27%)低于以往粮库损耗的经验数据(5%)[21,22],与2017年的全国储粮企业存粮损失占比(1.3%)[23]相近。从加工环节来看,初加工损耗率为1.18%,低于20世纪90年代农户碾米加工过程的损失率(2.81%)[24]以及加工厂粮食损耗率(3.75%)[25],与精米加工平均损失率2%较为接近[26],但与欧洲稻谷的初加工损耗率(0.5%)[15]相比仍有较大差距。从流通环节看,本调研的流通损耗率(0.85%)低于唐为民研究中的流通损耗率(1.05%)[25]、梁录瑞等的调研结果(2%)[27],与许世卫报道中的损耗率(0.8%)[21]相近。从食物浪费环节看,本调研大米浪费率为5.2%,略低于2017年王灵恩等四城市居民大米浪费率[28],远低于欧美的谷物类浪费率25%和19%。从现有的稻谷全产业链水平来看,“两端”的降损空间相对较大。Table 11

表1 1

表1 1国内稻谷全产业链各环节损耗和浪费率研究对比

Table 11

| 环节 Stage | 作业类型 Operation | 以往研究结果 Research Result | 说明 Explanation |

|---|---|---|---|

| 全产业链 The whole supply chain | 不含浪费 Exclude waste | 丁建武(2005),10%-18% Ding J W (2005), 10%-18% | 8省17县调研 Study in 17 countries of 18 provinces |

| 不含浪费 Exclude waste | 应霞芳(2005),15% Ying X F (2005), 15% | 南方水稻测定值 Value of rice in south China | |

| 农业生产 Agricultural production | 收割(含脱粒) Harvest (include threshing ) | 詹玉荣(1995),4.16% Zhan Y R (1995), 4.16% | 22省574县调研 Study in 574 countries of 22 provinces |

| 收割(含脱粒) Harvest (include threshing ) | 曹宝明(1999),4% Cao B M (1999), 4% | 江苏3市调研 Study in 3 cities of Jiangsu Province | |

| 收割(含脱粒) Harvest (include threshing ) | 黄东(2018),3.02% Huang D (2018), 3.02% | 5省6地调研 Study in 6 cities of 5 provinces | |

| 收获后处理 Post harvest handling | 收获后处理 Post harvest handling | 高利伟(2016),2.3% Gao L W (2016), 2.3% | 文献综述 Literature review |

| 贮藏Storage | 贮藏Storage | 经验数据(2007),5% Empirical data (2007), 5% | 粮食测算值 Actual estimated value |

| 贮藏Storage | 姜自德(2016),5% Jiang Z D (2016), 5% | 农业部门统计 Agricultural sector statistics | |

| 贮藏Storage | 尹国彬(2017),1.3% Yin G B (2017), 1.3% | 文献综述 Literature review | |

| 加工 Processing | 初加工 Primary Processing | Gustafsson J(2013),0.5% | 欧洲综合数据,谷物大类 LAFA US, Cereal |

| 初加工 Primary Processing | 李植芬(1991),2.81% Li Z F (1991), 2.81% | 农户碾米 Self-processing | |

| 初加工 Primary Processing | 唐为民(1998),3.75% Tang W M (1998), 3.75% | 经验值 Empirical data | |

| 初加工 Primary Processing | 樊琦(2015),2% Fan Q (2015), 2% | 精米加工 Rice milling | |

| 流通 Distribution | 运输 Transportation | 唐为民(1998),1.05% Tang W M (1998), 1.05% | 经验值 Empirical data |

| 运输 Transportation | 梁录瑞(1993),2% Liang L R (1993), 2% | 经验值 Empirical data | |

| 运输 Transportation | 许世卫(2007),0.8% Xu S W (2007), 0.8% | 经验值 Empirical data | |

| 消费 Consumption | 浪费 Consumption | 王灵恩(2017),7% Wang L E (2017), 7% | 4城市调研,米饭按50%折算大米 Four cities results, Rice is converted into unboiled rice by 50% |

| 浪费 Consumption | Gustafsson J (2013), 25% | 欧洲综合数据,谷物大类 Integrated European data, Cereal | |

| 浪费Consumption | Buzby J (2014), 19% | 美国LAFA 数据,谷物大类 LAFA US, Cereal |

新窗口打开|下载CSV

本研究以稻谷主产县为主,调研范围有一定的局限性,研究结果与全国状况存在两个方面的偏差。其一,调研区域主要针对稻谷的主产区域开展,与之配套的基础设施,产业链各环节的发展状况均处于国内较高水平,调研的全产业链损耗率与非主产区相比偏低;其二,食物浪费的调研对象主要来自于主产区所在县的周边超市,由于粮食主产区经济发达程度有限,居民的户外就餐状况低于国内平均水平,食物浪费率有所低估。

4 建议

针对水稻全产业链各环节损耗及浪费情况,主要建议如下。(1)收割。促进水稻生产规模化,同时培育收割作业社会化服务组织,降低由于收割不及时、人机不匹配等原因造成的损耗。

(2)收获后处理。加大南方产区粮食干燥设施补贴力度,鼓励储粮企业面向农户开展干燥、储存等社会化服务,降低由于收获后处理不当造成的损耗。

(3)贮藏。通过改造陈旧粮库、推广新型储粮设施推进各级粮库升级改造,向各类储粮主体推广应用低耗绿色储粮技术,倡导科技储粮,降低粮食贮藏过程由于设施或技术造成的损耗。

(4)加工。提升水稻加工装备技术水平,降低由于设备加工精度不够造成的损耗。通过宣传引导,扭转大众对大米“亮、白、精”的错误消费观念,降低由于过度加工造成的损失。

(5)流通。提倡消费小包装大米,实现零售环节小包装化,减少散粮销售带来的粮食损失。

(6)消费。借助电视、广播以及互联网新媒体,向全社会宣传“爱惜食物、节约食物”的消费理念,倡导绿色食物消费模式,减少公众食物浪费。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

,

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 1]

为减少作物产后损失,增加粮食供应数量。该文基于物质流分析方法以及农产品流动特征,建立了一套量化作物产后损失的计算方法,在已有数据基础上,重点分析了2010年中国三大粮食作物(水稻、小麦和玉米)产后(包括收获、运输、干燥和储藏)损失特征及其减损潜力。结果显示,中国作物产后损失率较高,水稻、小麦和玉米产后综合损失率分别为6.9%、7.8%和9.0%,三者平均损失率7.9%,高于发达国家作物产后损失水平。粮食产后损失中,储藏环节损失比重最高,损失比例达到40.3%,其次是收获环节,为31.4%,运输和干燥环节损失较小,分别为11.1%和17.2%。农户储藏和收获是作物产后减损的重点环节。情景分析结果显示,通过改进产后不同环节技术条件,可以有效减少作物产后损失,情景5(粮食产后环节技术条件达到最优)三大粮食作物产后损失率均可以降低到4.0%以下。由此可见,中国粮食作物产后减损存在较大潜力,减损重点应落在农户储粮环节以及作物收获环节。作物产后减损需要国家农业科技政策作保障,通过提升农户科学储粮意识以及提高作物机械收获水平和改进作物收获质量等综合措施,最终实现中国粮食作物产后损失的降低。研究结果为中国粮食产后减损政策和措施的制定及实施提供借鉴。

Magsci [本文引用: 1]

为减少作物产后损失,增加粮食供应数量。该文基于物质流分析方法以及农产品流动特征,建立了一套量化作物产后损失的计算方法,在已有数据基础上,重点分析了2010年中国三大粮食作物(水稻、小麦和玉米)产后(包括收获、运输、干燥和储藏)损失特征及其减损潜力。结果显示,中国作物产后损失率较高,水稻、小麦和玉米产后综合损失率分别为6.9%、7.8%和9.0%,三者平均损失率7.9%,高于发达国家作物产后损失水平。粮食产后损失中,储藏环节损失比重最高,损失比例达到40.3%,其次是收获环节,为31.4%,运输和干燥环节损失较小,分别为11.1%和17.2%。农户储藏和收获是作物产后减损的重点环节。情景分析结果显示,通过改进产后不同环节技术条件,可以有效减少作物产后损失,情景5(粮食产后环节技术条件达到最优)三大粮食作物产后损失率均可以降低到4.0%以下。由此可见,中国粮食作物产后减损存在较大潜力,减损重点应落在农户储粮环节以及作物收获环节。作物产后减损需要国家农业科技政策作保障,通过提升农户科学储粮意识以及提高作物机械收获水平和改进作物收获质量等综合措施,最终实现中国粮食作物产后损失的降低。研究结果为中国粮食产后减损政策和措施的制定及实施提供借鉴。

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]