,1, 徐明岗1, 张旭博

,1, 徐明岗1, 张旭博 ,2

,2Effect of Manure Application on Nitrogen Use Efficiency of Crops in China: A Meta-Analysis

REN KeYu1, DUAN YingHua ,1, XU MingGang1, ZHANG XuBo

,1, XU MingGang1, ZHANG XuBo ,2

,2通讯作者:

责任编辑: 李云霞

收稿日期:2019-03-18接受日期:2019-05-7网络出版日期:2019-09-01

| 基金资助: |

Received:2019-03-18Accepted:2019-05-7Online:2019-09-01

作者简介 About authors

任科宇,E-mail:1173557108@qq.com。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (727KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

任科宇, 段英华, 徐明岗, 张旭博. 施用有机肥对我国作物氮肥利用率影响的整合分析[J]. 中国农业科学, 2019, 52(17): 2983-2996 doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2019.17.007

REN KeYu, DUAN YingHua, XU MingGang, ZHANG XuBo.

30 引言

【研究意义】氮肥在农业生产中广泛应用,其对作物产量和品质的形成起着关键作用[1]。我国的氮肥施用量至2011年已达到4 347万吨,占全球的40.5%[2],但一般认为我国的氮肥利用率仅为30%左右,大量氮肥的损失造成了水体富营养化、土壤酸化、大气污染、温室效应等一系列环境问题[3,4,5]。有研究表明,化肥配施有机肥可减少氮肥的损失,提高氮肥利用率[6,7,8,9];但是,刘占军[10]等研究表明,用有机肥替代化肥后氮肥利用率有所下降,其认为大多数研究是在推荐施肥基础上配合施用有机肥,从而过高地估计了有机肥的作用和有机无机交互作用。有机肥对氮肥利用率的“增效”作用受施氮量、作物类型、土壤属性和气候条件等因素的影响[11,12]。因此,明确有机肥对氮肥利用率影响的区域差异对于我国农田有机肥的合理施用、氮肥的高效利用具有重要意义。【前人研究进展】近年来,大量研究证实化肥配施有机肥可将氮肥利用率提高2—5个百分点,如在西南黄壤性水稻土上采用有机肥替代50%的化肥,水稻[7]的氮肥利用率提高了4.2个百分点,玉米[8]提高了2.5个百分点。对宁夏引黄灌区稻田的研究也发现在常规施氮和优化施氮水平下配施有机肥,水稻的氮肥利用率可以分别提高5.2个百分点和1.9个百分点[9]。然而,也有研究表明施用有机肥并未显著提高作物的氮肥利用率,如DAWE等[13]通过对亚洲25个稻田长期定位试验产量总结发现,水稻产量在有机无机肥配施条件下与推荐量化肥施用条件下无显著差异,有机肥的施用并未显著提高水稻的氮肥利用率。对浙江地区早稻、晚稻及单季稻的研究发现,有机肥替代20%和40%的化肥后,其吸氮量没有显著变化,但有机肥替代70%的化肥会降低水稻吸氮量[14]。对于东北玉米,氮肥利用率在化肥、化肥配施有机肥处理下分别为32.7%和21.4%[10]。基于我国昌平、郑州、杨凌、祁阳的4个长期定位试验,DUAN等[15]发现,有机肥配施在祁阳红壤氮肥利用率提高了14%,但在其他试验点则与单施化肥相近。可见,施用有机肥对氮肥利用率的影响在不同土壤条件和气候条件下差异较大[16,17,18]。【本研究切入点】目前,我国关于施用有机肥对氮肥利用率影响的研究多是基于某一个或几个特定试验点展开的,其结果会受该区域特定的土壤和气候条件的影响。为了全面认识不同条件下施用有机肥对氮肥利用率的影响,需收集全国范围内独立试验数据进行综合分析,系统量化施用有机肥对我国主要粮食作物氮肥利用率的影响。【拟解决的关键问题】通过国内外已发表的有关施肥对我国氮肥利用影响的文章进行数据搜集,采用整合分析(Meta-analysis)的方法,系统分析施用有机肥对我国主要粮食作物氮肥利用率的影响及其区域差异,并利用随机森林(Random Forest)方法定量不同地区施氮量、土壤性质和气候等因素对造成两施肥处理(NPKM、NPK)氮肥利用率差异的贡献率,进而为有机肥的合理施用、氮肥的高效利用提供理论依据。1 材料与方法

1.1 数据来源

本研究是基于已发表的文献数据进行的,从Web of Science、中国知网、万方和百度学术等文献数据库,通过设置“有机肥”“施氮量”“氮肥利用率”和“产量”4个关键词进行检索,并根据以下条件进行文献筛选:(1)施肥试验是在中国农田进行的(不包括盆栽和室内试验),且研究对象为三大粮食作物(小麦、玉米和水稻);(2)同一试验必须同时包含不施氮处理、施用化学氮磷钾肥(NPK)和有机肥配施化肥(NPKM)处理,且有相应的氮肥利用率[19](NUE)或产量数据。氮肥利用率(nitrogen use efficiency, NUE)= $\frac{{{\text{N}}_{\text{t}}}-{{\text{N}}_{\text{0}}}}{{{\text{F}}_{\text{t}}}}$×100%

式中,Nt为施氮处理下作物的吸氮量,N0为不施氮处理下作物的吸氮量,Ft为氮肥的总施用量。

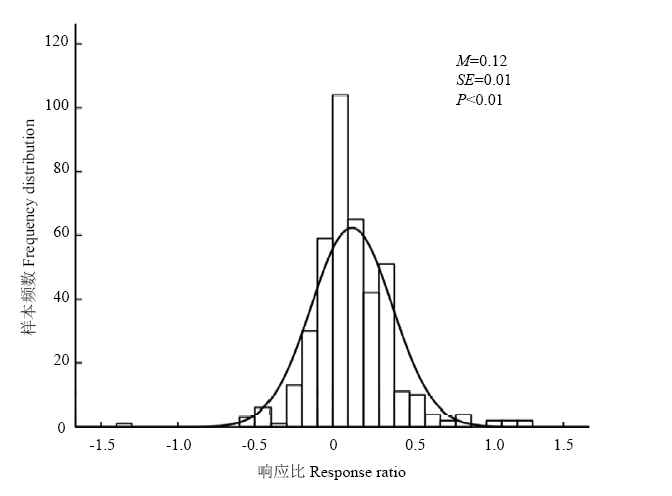

(3)每个处理至少3次重复;(4)有试验前0—20 cm土层的基本理化指标。对于每个独立试验还要能够获得以下相关信息:试验点的地理位置(经度和纬度)、试验点所处的气候条件(气候类型、年降雨量、年均温、年日照时长)等。经筛选后,符合条件的文献110篇,有效数据412组。根据我国七大地理区划及种植制度等,本文中全国分为五大区域:东北、华北、华东、西北和南方地区。表1为具体的文献数量及试验点位分布。图1为配施有机肥与单施化肥响应比的频数分布,符合高斯分布(正态分布),满足Meta分析的必需要求。

对于氮肥利用率的影响因素,我们根据文献及数据情况进行了分组。其中,施氮量的划分主要是参考于飞[20]对施氮量的分析,并结合本文的研究内容和收集的数据情况进行分组;土壤养分指标的分组主要是依据我国第二次土壤普查时土壤养分分级标准[21]划分,例如土壤有机质含量,一级、二级为一个级别(>30 g·kg-2),三级为一个级别(20—30 g·kg-2),四级、五级和六级为一个级别(≤20 g·kg-2);气候类型分为温带季风气候、温带大陆气候和亚热带季风气候,年均降雨量、年均温、年日照时数和无霜期各气候因子的分组分别参考尚宗波[22]、方晓[23]、李慧群[24]、宁晓菊[25]等对各气候因子分布规律的研究进行划分(例如年均降雨量,统分为三组:≤600 mm、600— 1 200 mm和>1 200 mm)。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1配施有机肥与单施化肥响应比的频数分布

M 和SE 分别为平均值和标准误;曲线为数据的高斯分布,P 为显著性检验

Fig. 1Frequency distribution of response ratio between NPKM and NPK

M and SE denote the mean and standard errors, respectively. The curve is a Gaussian distribution fitted to frequency data and P<0.01 suit for the distribution

Table 1

表1

表1研究获取的文献数、试验点位分布

Table 1

| 处理 Treatment | 筛选后文献数Article number | 试验点分布 Distribution of test point | |

|---|---|---|---|

| 地区 Region | 省(市)(试验点个数) Provinces and cities (number of test sites) | ||

| NPKM&NPK | 110篇 | 东北地区(11)Northeast | 黑龙江省Heilongjiang(4)、吉林省Jilin(6)、内蒙古Inner Mongolia(1) |

| 华北地区(13) North China | 北京市Beijing(2)、河北省Hebei(4)、河南省Henan(3)、山西省Shanxi(1)、天津市Tianjin(3) | ||

| 华东地区(40) East China | 安徽省Anhui(3)、江苏省Jiangsu(19)、江西省Jiangxi(5)、山东省Shandong(10)、浙江省Zhejiang(3) | ||

| 西北地区(14)Northwest | 甘肃省Gansu(4)、宁夏Ningxia(2)、陕西省Shaanxi(7)、新疆Xinjiang(1) | ||

| 南方(32) Southern | 四川省Sichuan(1)、广西省Guangxi(2)、贵州省Guizhou(2)、湖北省Hubei(7)、湖南省Hunan(16)、重庆市Chongqing(4) | ||

新窗口打开|下载CSV

1.2 研究方法

在进行文献数据搜集时,如果文献中的数据是以图的形式表示,则用GetData Graph Digitizer 2.24[26]软件来提取。若文献中提供的数据为标准误(SE),则标准差(SD)可通过公式(1)进行转换:式中,n 是重复次数。统计学指标采用响应比(response ratios,RR)表示,并计算其95%的置信区间(95% CI)。其计算公式为:

式中,NUEt和NUEc分别是处理组(NPKM)和对照组(NPK)变量NUE的平均值。在分析过程中,需要将RR对数化,采用自然对数响应比(lnRR)来反映施用有机肥对NUE的影响程度并由以下计算可得[27]:

整合分析通过对每个独立研究的响应比进行加权,得出加权平均响应(RR ++)。另外平均值变异系数(V)、权重系数wij、R++、RR++的标准差(S)和95%的置信区间(CI)可通过以下计算获得[28]:

式(4)中,SD2t和SD2c分别代表NPKM和NPK处理的标准差;nt和nc分别代表NPKM和NPK处理的样本数。式(6)中,m是分组数(例如,不同的气候条件或土壤因素)。ki是第i分组的总比较对数。若NUE的RR++的95%的置信区间未跨过横坐标零点,则说明施用有机肥相比单施化肥差异显著(增加或降低)。反之则说明施用有机肥对NUE影响相比不施肥或施化肥不显著[29]。NUE变化的增幅(NPKM相比NPK处理氮肥利用率增加的百分比)可以通过(NUENPKM-NUENPK)/NUENPK×100%公式计算得到[30];NUE提高的百分点(NPKM和NPK处理氮肥利用率的差值)是通过NUENPKM-NUENPK公式计算得到。在本研究中将施用有机肥后NUE变化的百分数称为“增效”作用。

1.3 数据分析

Meta分析合并计数资料的响应比得出加权平均响应前,需明确试验处理之间及各试验结果是否存在异质性(处理间或不同研究结果间的变异是否由随机误差引起)。因此,采用卡方检验(Chi-square test)进行异质性检验,如检验结果P>0.05,说明不同处理间或不同研究结果间具有同质性,可选用固定相应模型计算合并统计量,否则采用随机效应模型[31]。采用MetaWin 2.1软件进行Meta分析[32]。在Meta分析中,针对不同土壤因素和气候条件,比较NPKM相比NPK处理对NUE的影响程度。对于每篇文献中的观测值,可以使用响应值来评估NPKM较NPK处理NUE的增加量(响应值大小可以反映处理组相比对照组的影响效果[33])。在数据分析过程中,还分别考虑了我国不同地区NPKM与NPK处理间NUE的差异,运用SPSS 软件11.0(SPSS Inc.,Chicago,IL,USA)进行数据统计分析和显著性检验,如P<0.05,则认为NPKM与NPK处理的NUE存在显著差异。

随机森林方法则是运用R语言中的软件包“RandomForest”来计算各因素对有机肥“增效”作用的贡献率[34]。

2 结果

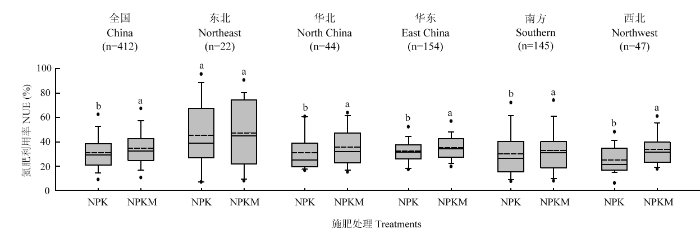

2.1 化肥配施有机肥对NUE的影响

如图2所示,总体来说, NPK和NPKM处理下我国的平均氮肥利用率分别为31.2%和34.8%, NPKM较NPK处理下高3.6个百分点。从各区域来看,东北地区的氮肥利用率较高,NPK和NPKM处理的氮肥利用率分别为45.0%和47.3%,但两者间无显著差异。在华北、华东、南方和西北地区,氮肥利用率在NPKM处理均较NPK处理下显著增加,其中NPK处理下分别为31.1%、32.3%、30.0%和24.9%,NPKM处理下分别为35.6%、35.0%、32.8%和33.6%,提高了2.7—8.9个百分点。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2我国不同区域单施化肥(NPK)和有机肥配施(NPKM)氮肥利用率

图中不同的小写字母表示差异显著(P<0.05);中间实线代表中位数,虚线代表平均数,箱图的上下两边分别代

Fig. 2The NUE by crops for NPK and NPKM treatments in different regions of China

Different lowercases indicate significantly different (P<0.05); The solid line in the box represents the median value; Dash line represents the average value, and the upper and lower sides of box represent 75% and 25% percentiles, respectively; Error bars represent maximum and minimum values of all the date, respectively; n represents independent sample size

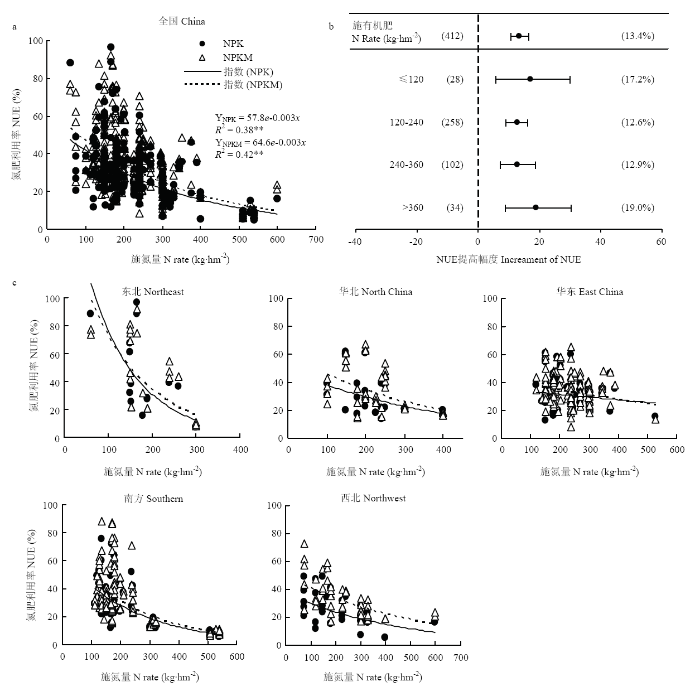

2.2 “增效”作用随施氮量的变化差异

总体来看,氮肥利用率随施氮量的增加呈下降趋势(图3-a)。在合理施氮量范围(120—360 kg·hm-2)内,随着施氮量的增加,NPK和NPKM处理的氮肥利用率差异逐渐减小。通过整合分析(图3-b)发现,与NPK相比,在低施氮量(≤120 kg·hm-2)时,NPKM处理的氮肥利用率显著提高了17.2%;在中等施氮量(120— 240 kg·hm-2和240—360 kg·hm-2)时,NPKM处理氮肥利用率分别显著提高了12.6%和12.9%;在高量施氮(>360 kg·hm-2)时,NPKM的氮肥利用率显著提高了19.0%,但有机肥的“增效”作用在各施氮量间未达到显著差异。在东北地区(图3-c),NPKM的“增效”作用在施氮量非常低(≤100 kg·hm-2)的情况下不明显,在施氮量稍高(≥200 kg·hm-2)的情况下较强;在华东和南方地区,NPKM的“增效”作用在不同施氮量下均不明显;而在华北和西北地区,NPKM处理显著提高了作物的氮肥利用率,但随着施氮量的增加“增效”作用会逐渐减弱。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3不同施氮量下单施化肥(NPK)和有机肥配施(NPKM)的氮肥利用率差异

图a和c中黑色圆点和实线代表化肥对照组(NPK),空心三角和虚线代表有机肥处理组(NPKM)。图b中点和误差线分别代表响应比及其95%的置信区间,如果误差线没有跨越零线表示处理和对照存在显著差异;括号内的数值和百分数分别代表样本数和施肥响应百分数

Fig. 3Difference of NUE with nitrogen application rate between NPK and NPKM

Blackened circle and solid lines represent NPK, and open triangle and dashed lines represent NPKM (a, c). Dots with error bars denote the overall mean response ratio and 95% CI, respectively. The 95% CI that do not go across the zero line mean significant difference between treatment and control. The value and percent in parentheses represent independent sample size and percent response to fertilization, respectively(b)

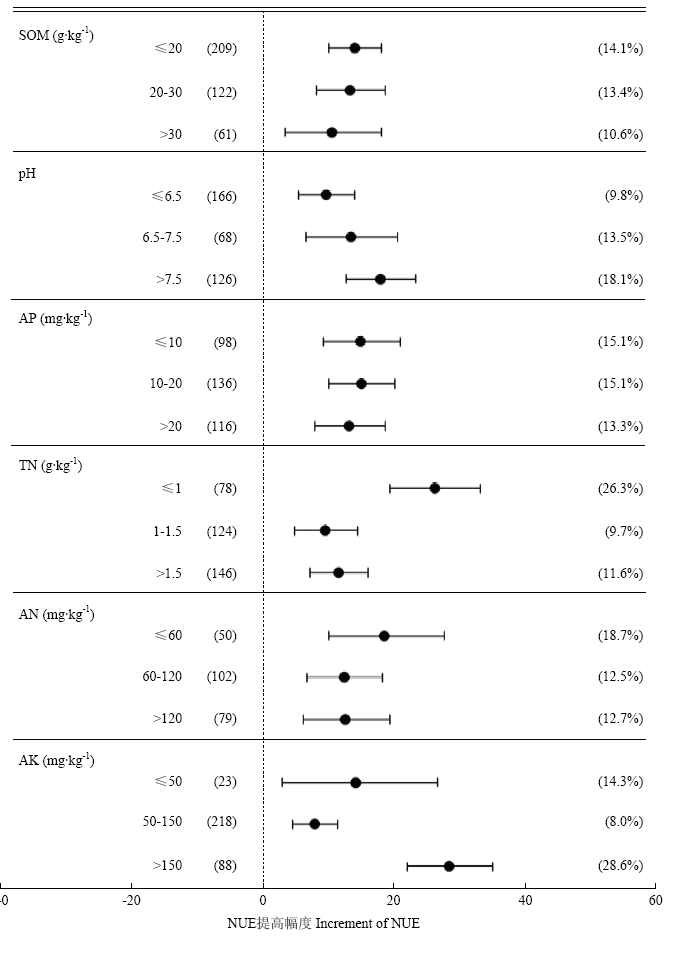

2.3 土壤性状对有机肥“增效”作用的影响

整合分析结果表明(图4),与NPK相比,在不同土壤养分条件下NPKM均能显著提高作物的氮肥利用率,但不同养分水平上对氮肥利用率的提高幅度存在差异。有机肥配施的“增效”作用随有机质含量的增加而降低,但差异不显著。土壤有效磷水平对有机肥“增效”作用没有显著影响。土壤全氮含量是影响有机肥“增效”作用的关键因素,在土壤全氮含量≤1 g·kg-1时,配施有机肥后NUE的增幅可达26.3%,分别是土壤全氮含量1—1.5 g·kg-1和>1.5 g·kg-1时增幅的2.7倍和2.3倍。化肥配施有机肥后,在土壤有效氮含量≤60 mg·kg-1的土壤上NUE增幅18.7%,而在有效氮含量>60 mg·kg-1的土壤上NUE增幅12.6%左右。在速效钾含量>150 mg·kg-1时,有机肥的“增效”幅度为28.6%,显著高于50—150 mg·kg-1时的“增效”幅度(8.0%)。土壤的酸碱性也是限制有机肥“增效”作用的一个重要因素,随着土壤pH的升高有机肥的“增效”幅度增大,在碱性(pH>7.5)土壤上有机肥的“增效”幅度是酸性(pH≤6.5)土壤上的1.8倍。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4不同养分水平下施用有机肥对氮肥利用率的影响

点和误差线分别代表响应比及其95%的置信区间,如果误差线没有跨越零线表示处理和对照存在显著差异;括号内的数值、百分数及字符分别代表样本数、施肥响应百分数和单位。SOM:土壤有机质含量,pH:土壤酸碱度,AP:土壤速效磷含量,TN:土壤全氮含量,AN:土壤有效氮含量,AK:土壤速效钾含量

Fig. 4Effect of applying organic fertilizer on NUE under different nutrient levels

Dots with error bars denote the overall mean response ratio and 95% CI, respectively. The 95% CI that do not go across the zero line mean significant difference between treatment and control. The value and percent in parentheses represent independent sample size and percent response to fertilization, respectively. SOM: soil organic matter content, pH: soil pH, AP: soil available phosphorus content, TN: soil total nitrogen content, AN: soil available nitrogen content, AK: soil available potassium content

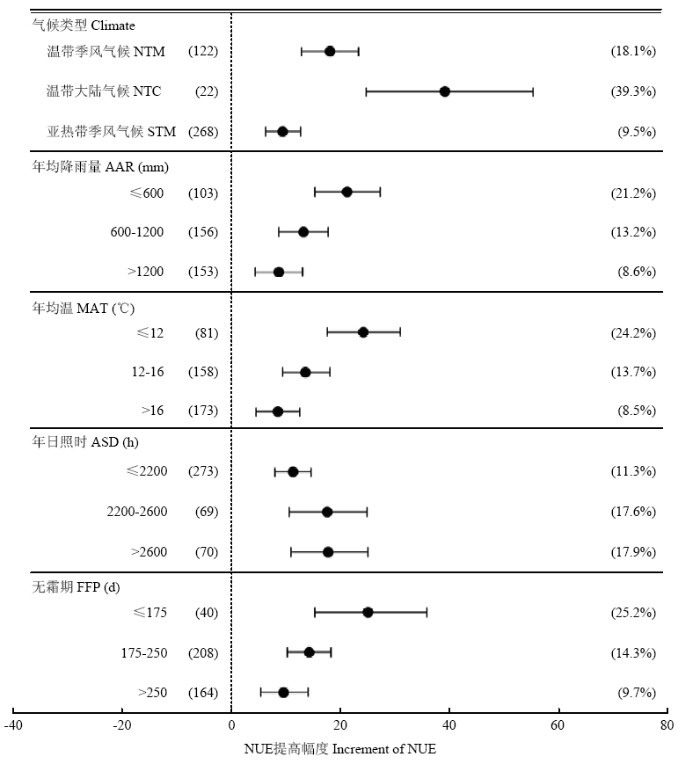

2.4 气候因素对有机肥“增效”作用的影响

在不同气候类型下,化肥配施有机肥均能显著提高作物的氮肥利用率,其中在温带大陆性气候增幅最大(39.3%),分别是温带季风性气候区和亚热带季风性气候区的2.2倍和4.1倍(图5)。有机肥的“增效”作用随着年均降雨量(AAR)、年均温(MAT)和无霜期(FFD)的增加而降低,在AAR≤600 mm、MAT≤12℃和FFD≤175 d的地区均可达到20%以上,而在AAR>1 200 mm、MAT>16℃和FFD>250 d的地区均只有9%左右。有机肥的“增效”幅度在年日照时数(ASD)>2 200 h的地区稍高,达到17%以上,而在≤2 200 h的地区为11.3%。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5不同气候因素下施用有机肥对氮肥利用率的影响

点和误差线分别代表响应比及其95%的置信区间,如果误差线没有跨越零线表示处理和对照存在显著差异;括号内的数值、百分数及字符分别代表样本数、施肥响应百分数和单位

Fig. 5Effect of applying organic fertilizer on NUE under different climatic factors

Dots with error bars denote the overall mean response ratio and 95% CI, respectively. The 95% CI that do not go across the zero line mean significant difference between treatment and control. The value and percent in parentheses represent independent sample size and percent response to fertilization, respectively. NTM: Temperate monsoon climate, NTC: Temperate continental climate, STM: Subtropical monsoon climate, AAR: Average annual rainfall, MAT: Annual average temperature, ASD: Annual sunshine duration, FFP: Frost-free period

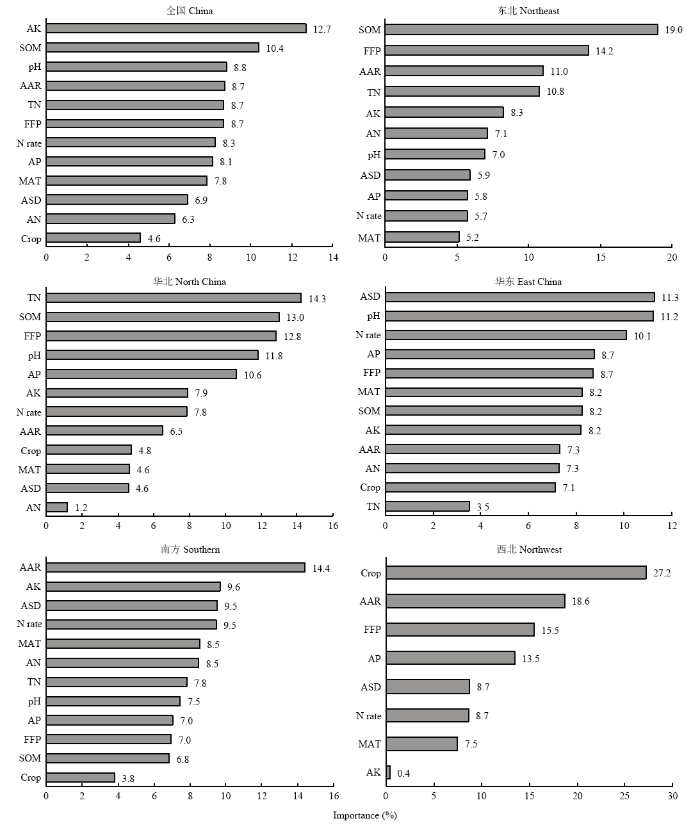

2.5 各因素对有机肥“增效”作用的贡献率

如图6所示,从全国尺度来看,土壤因素对有机肥“增效”作用的总贡献率达到55%,比气候因素的总贡献率(32.2%)高22.8个百分点,其中土壤因素中AK和SOM的贡献率相对较高,分别达到12.7%和10.4%,气候因素中AAR的贡献率较高,达到8.7%,而施氮量(N rate)和作物类型(Crop)的贡献率分别为8.3%和4.6%。从我国不同地区来看,东北地区土壤因素中SOM的贡献率最高,达到19.0%,比其他因素高4.8—13.8个百分点;华北地区土壤因素中TN和SOM的贡献率相对较高,分别达到14.3%和13.0%,气候因素中除FFP的贡献率达到12.8%外,AAR、MAT、ASD的贡献率均相对较低;华东地区ASD、土壤pH和施氮量三者的贡献率相对较高,均在10%以上,土壤因素中TN的贡献率最低,仅为3.5%;南方地区气候因素中AAR的贡献率最高,达到14.4%,是土壤因素中AK贡献率(9.6%)的1.5倍,是作物类型贡献率(3.8%)的3.8倍;西北地区作物类型和气候因素是影响有机肥“增效”作用的主要因素,Crop、AAR和FFP的贡献率分别为27.2%、18.6%和15.5%,土壤因素中除AP的贡献率达到了13.5%外,其他土壤因素的贡献率均近似于0。图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图6土壤和气候因素对有机肥“增效”作用的贡献率

长柱后的数字代表土壤和气候因素对有机肥“增效”作用的贡献率。AK:土壤速效钾含量,SOM:土壤有机质含量,pH:土壤酸碱度,AAR:年均降雨量,TN:土壤全氮含量,FFP:无霜期,N Rate:施氮量,AP:土壤速效磷含量,MAT:年均温,ASD:年日照时长,AN:土壤有效氮含量,Crop:作物类型

Fig. 6Contribution rate of soil and climatic factors to the "enhanced effect" of organic fertilizer

The number after the long column represents the contribution rate of soil and climatic factors to the “positive effect” of organic fertilizer. AK: Soil available potassium content, SOM: Soil organic matter content, pH: Soil pH, AAR: Average annual rainfall, TN: Soil total nitrogen content, FFP: Frost-free period, N Rate: Nitrogen application rate, AP: Soil available phosphorus content, MAT: Annual average temperature, ASD: Annual sunshine duration, AN: Soil available nitrogen content, Crop: Crop type

3 讨论

3.1 施用有机肥对我国不同地区氮肥利用率的影响

总的来看,与NPK相比,NPKM显著提高了我国粮食作物上的氮肥利用效率(图2),其原因一方面可能是有机肥的施用直接增加了磷钾及微量元素的投入。据朱兆良[35]等估算我国有机肥资源每年可提供氮、磷、钾养分约7 400万吨。霍林等[36]的研究也发现施入有机肥后土壤磷钾含量明显提高,且随着有机肥用量的提高而提高。另外,有机肥还可以作为提供作物锌、锰等微量元素的良好肥源,提高土壤锌、锰等元素的有效性[37]。有机肥中的有机碳可提高作物根系生物量及根系分泌物含量,进而提高土壤微生物生物量碳氮及土壤养分含量[38,39,40];另一方面,有机肥的施用能够改善土壤的理化性状,例如降低土壤的容重和紧实度,提高土壤总孔隙度,使土壤变的疏松多孔,有利于养分的运输和吸收[36]。刘汝亮等[9]的研究也表明有机肥的施用能够提高土壤的保水保肥性,减少养分的损失,进而提高氮素的利用效率。图4和图5也表明,配施有机肥在不同土壤养分或气候条件下均有显著的“增效”作用。但从区域上来看,东北地区施用有机肥未显著提高作物的氮肥利用率,其原因可能是东北地区土壤肥沃,有机质含量高,外源有机物料的补充在当季没有显著的增产增效作用[41,42,43]。在针对全国的土壤和气候条件进行整合分析时,东北地区的数据量相对较少,且东北三省间的土壤属性和气候条件也存在一定的差异,因此整合分析的过程中有可能没有将东北地区的特殊性表现出来。在华东、华北、南方及西北地区,施用有机肥后氮肥利用率显著提高了2.7—8.9个百分点。各区域间“增效”作用差异的原因是土壤状况和气候条件等环境因素影响了有机肥的施用效果,例如在肥力较高的土壤上,其本身的碳氮库已经达到平衡,有机肥的过多施用反而会引起土壤中“争氮效应”的发生[44,45];气候条件能够影响土壤氮的释放、转化和有效性,从而影响到作物对氮肥的吸收利用[18]。

3.2 不同土壤条件及气候因素下配施有机肥对氮肥利用率的影响

土壤和气候条件是影响氮肥利用率的重要因素[7-8,46]。由于我国土壤类型丰富,养分含量差异较大,因此尽管有机肥的“增效”作用均有随着土壤有机质、全氮和有效氮含量的增加而降低的趋势,但是统计差异不显著(图4)。有机肥的输入可以提高土壤有机质和速效养分含量,提升土壤的肥力[47,48],而土壤肥力越高,作物的氮肥利用率通常也较高[49,50],因此,对于低肥力土壤,尤其应考虑通过有机肥的施用来提高其综合生产能力,进而提高其作物氮肥利用率。但有机肥的“增效”作用在有效钾含量较高时反而更佳,其原因可能是作物吸收养分时K+和NH4+存在竞争作用,有机肥的施用能够缓解其竞争作用[51],提高作物对氮素的吸收。另外,本文收集到的AK≤50 mg·kg-1数据较少,且分布于我国的华北、华东和南方3个地区,由于这3个地区的土壤类型和气候条件存在差异,因而有机肥在AK≤50 mg·kg-1时的“增效”作用误差较大,还有待进一步研究。本研究还表明,有机肥的“增效”在pH较高的土壤上优于低pH土壤,这可能是碱性条件下,氨挥发作用强[52,53],而有机肥的施用可以促进氨的转化[54],减少损失,促进其长效利用。但有机肥的“增效”在中性和酸性土壤上无显著差异,其原因可能是本文所收集到的酸性土壤多为弱酸性土壤(5.5≤pH<6.5),有机肥在酸性土上的“增效”作用未能充分显现。有研究表明缓控释肥在碱性土壤上增加产量和氮素吸收量的效果优于酸性和中性土壤[46,55]。但是,也有研究表明,化肥配施有机肥可改良土壤酸化,提高土壤氮有效性[56],促进氮素吸收利用。因此,有关不同pH土壤上有机肥的施用效果及机制尚有待进一步研究。

化肥配施有机肥对氮肥利用率的提升效果在我国温带大陆性气候区显著优于温带季风区和亚热带季风区(图5),而我国气候区间的主要差异在于降雨量和温度,有研究表明,在干旱年份有机肥的减氮增产作用更加明显,且对氮肥利用率的提升效果显著[57];高温、多雨的气候条件下不仅会加速有机肥分解同时也会增加养分的损失,因此低温、少雨的地区有机肥可以更好的发挥其保温保水性,更利于激发土壤中微生物的活性,促进作物对养分的吸收[58,59]。本文对各气候要素下有机肥施用效果的分析发现,降雨量、年均温、无霜期水平越低,日照时长越长,其“增效”作用越强。前人关于水稻的研究也表明,在我国北方地区施用缓控释肥可取得较南方更好的效果[46]。

3.3 影响有机肥“增效”作用的主控因素

总体来看,土壤因素是影响有机肥“增效”作用的主要因素(图6),因为土壤是作物生长的直接载体,土壤性状的变化会直接影响作物对养分的吸收利用[43,60]。但是,在不同区域影响有机肥施用效果的因素不同。影响有机肥“增效”作用的因素在东北区,首先是土壤有机质含量,其次是年均降雨量和无霜期,在华北区是全氮、有机质和无霜期,在西北区是作物类型、年均降雨量和无霜期。可见,在我国北方地区,年均降雨量和无霜期是影响有机肥施用效果的主要气候因素,但这些都是难以通过人为活动来调控的,而对于可调控的土壤性质来说,影响有机肥施用效果的是有机质含量,我们就可以通过对土壤有机质的调节来提高作物的氮肥利用率;在华东区,氮肥施用量和土壤pH是影响有机肥“增效”作用的主要因素,应关注该地区是否存在氮肥施用过量以及土壤酸碱度问题。在西北地区,作物类型是影响有机肥“增效”作用的主要因素,其原因可能是西北地区粮食作物以小麦-玉米轮作体系为主,施有机肥在玉米生长季节处于水热同步,能够大量矿化提供充足养分,充分发挥有机肥的“增效”作用,而在小麦季,有机肥虽能起到一定的保温作用,但养分的释放较慢,有机肥的“增效”作用会受到一定的影响[61]。在南方地区,土壤速效钾含量是影响有机肥“增效”作用的主要因素,这可能是由于我国南方土壤钾含量普遍较低,而有机肥中的速效钾并不足以满足作物生长需要[62,63],因此在施用有机肥时应同时施用钾肥来提高作物对氮的吸收。4 结论

总体来说,在我国农田化肥配施有机肥可提高氮肥利用率,提高幅度约为3.6个百分点。但区域间提高幅度存在差异,在温带大陆性气候区的提高幅度分别是温带季风性气候区和亚热带季风性气候区的2.2倍和4.1倍,具体表现为西北>华北>南方>华东和东北。在土壤全氮含量≤1 g·kg-1的地区、低温干旱的地区,尤其应考虑通过有机肥的施用来提高其综合生产能力。总体来说土壤因素是影响有机肥 “增效”作用的主控因素,但地区间的主控因素存在差异,在北方地区应注意土壤有机质的培育,在南方应注意土壤pH变化及钾肥的适量施用,以更有效地发挥有机肥的效应,实现增产增效的目的。参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

DOI:10.11674/zwyf.2014.0401Magsci [本文引用: 1]

<p>氮素在作物产量和品质形成中起着关键作用。本文综述了什么是合理施氮,包括施氮量、 施氮方法和时期,也包括与有机肥和秸秆还田措施的配合等。指出我国农田氮肥施用的主要问题是施肥过程和施肥后的严重损失。依据农户调查所获得的田块尺度施氮量,与田间试验合理施氮量对比分析表明,过量施氮田块占总调查田块的大约33%。依据区域尺度单位播种面积平均施氮量,与作物平均推荐施氮量对比分析表明,全国过量施氮面积占播种面积20%、 合理面积占70%、 不足面积占10%。总体而言,过量施氮现象还相当普遍,特别是在蔬菜和果树等经济作物上。本文提出了一种估算国家尺度氮肥需求量的方法,可估算出全国合理需氮量范围,称之为氮肥需求量估算法。用三种不同方法估算的我国19802010年间的氮肥需求量与实际氮肥使用量比较表明,如仍然依照现在的粗放施肥习惯,应该为现在的实际氮肥使用量,5年平均为N 27.9×10<sup>6</sup> t 左右,正好处于合理需氮量范围的中线。在改善施肥技术基础上,我国2006~2010年间5年氮肥平均使用量应该在N 19.6×10<sup>6</sup> t 左右;用五种方法预测的我国未来氮肥需求量表明,如果改善施肥技术,我国2020、 2030、 2050年合理氮肥需求量分别为N 21.0×10<sup>6</sup> t、 21.7×10<sup>6</sup> t、 23.1×10<sup>6</sup> t;如施肥技术得不到实质性改善,依然粗放施氮,则氮肥需求量应处于合理使用量范围的中线,分别为N 30.4×10<sup>6</sup> t、 31.4×10<sup>6</sup> t、 33.4×10<sup>6</sup> t。进一步分析了我国粮食产量和氮肥施用量与美国和西欧的差异,我国农田有机肥和碳投入对增加土壤有机碳氮库的重要性。</p>

DOI:10.11674/zwyf.2014.0401Magsci [本文引用: 1]

<p>氮素在作物产量和品质形成中起着关键作用。本文综述了什么是合理施氮,包括施氮量、 施氮方法和时期,也包括与有机肥和秸秆还田措施的配合等。指出我国农田氮肥施用的主要问题是施肥过程和施肥后的严重损失。依据农户调查所获得的田块尺度施氮量,与田间试验合理施氮量对比分析表明,过量施氮田块占总调查田块的大约33%。依据区域尺度单位播种面积平均施氮量,与作物平均推荐施氮量对比分析表明,全国过量施氮面积占播种面积20%、 合理面积占70%、 不足面积占10%。总体而言,过量施氮现象还相当普遍,特别是在蔬菜和果树等经济作物上。本文提出了一种估算国家尺度氮肥需求量的方法,可估算出全国合理需氮量范围,称之为氮肥需求量估算法。用三种不同方法估算的我国19802010年间的氮肥需求量与实际氮肥使用量比较表明,如仍然依照现在的粗放施肥习惯,应该为现在的实际氮肥使用量,5年平均为N 27.9×10<sup>6</sup> t 左右,正好处于合理需氮量范围的中线。在改善施肥技术基础上,我国2006~2010年间5年氮肥平均使用量应该在N 19.6×10<sup>6</sup> t 左右;用五种方法预测的我国未来氮肥需求量表明,如果改善施肥技术,我国2020、 2030、 2050年合理氮肥需求量分别为N 21.0×10<sup>6</sup> t、 21.7×10<sup>6</sup> t、 23.1×10<sup>6</sup> t;如施肥技术得不到实质性改善,依然粗放施氮,则氮肥需求量应处于合理使用量范围的中线,分别为N 30.4×10<sup>6</sup> t、 31.4×10<sup>6</sup> t、 33.4×10<sup>6</sup> t。进一步分析了我国粮食产量和氮肥施用量与美国和西欧的差异,我国农田有机肥和碳投入对增加土壤有机碳氮库的重要性。</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11674/zwyf.2010.0606Magsci [本文引用: 1]

在长期定位试验的基础上,研究了黄土高原旱地不同施肥对小麦产量、土壤养分和水分的变化及其利用效率的影响。结果表明,单施有机肥(M)增产效果较好,产量达 5265.0 kg/hm<sup>2</sup>; 有机肥和化肥配施(NPM)小麦产量最高,达 5898.8 kg/hm<sup>2</sup>。NPM配施小麦总吸氮量最大,比单施氮肥(N)增加了131.4 kg/hm<sup>2</sup>; NPM配施的氮肥利用率、氮肥偏生产力、氮肥农学效率、氮肥生理利用率分别为 67.0%、49.16 kg/kg、36.97 kg/kg、73.11 kg/kg; 在不同施肥体系中其变化趋势基本一致,均为: N<NP<NM<NPM,处理间差异显著。土壤养分含量变化看出,单施氮肥土壤全氮、碱解氮与不施肥(CK)的差异不显著; 有机肥可显著提高土壤速效钾的含量; NPM配施土壤耗水量最大为 558.3 mm,水分利用率最高为 31.5 kg/(hm<sup>2</sup>·mm),随着耗水量增加的同时,土壤出现干燥化趋势。

DOI:10.11674/zwyf.2010.0606Magsci [本文引用: 1]

在长期定位试验的基础上,研究了黄土高原旱地不同施肥对小麦产量、土壤养分和水分的变化及其利用效率的影响。结果表明,单施有机肥(M)增产效果较好,产量达 5265.0 kg/hm<sup>2</sup>; 有机肥和化肥配施(NPM)小麦产量最高,达 5898.8 kg/hm<sup>2</sup>。NPM配施小麦总吸氮量最大,比单施氮肥(N)增加了131.4 kg/hm<sup>2</sup>; NPM配施的氮肥利用率、氮肥偏生产力、氮肥农学效率、氮肥生理利用率分别为 67.0%、49.16 kg/kg、36.97 kg/kg、73.11 kg/kg; 在不同施肥体系中其变化趋势基本一致,均为: N<NP<NM<NPM,处理间差异显著。土壤养分含量变化看出,单施氮肥土壤全氮、碱解氮与不施肥(CK)的差异不显著; 有机肥可显著提高土壤速效钾的含量; NPM配施土壤耗水量最大为 558.3 mm,水分利用率最高为 31.5 kg/(hm<sup>2</sup>·mm),随着耗水量增加的同时,土壤出现干燥化趋势。

[本文引用: 3]

.

[本文引用: 3]

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2016.20.008Magsci [本文引用: 3]

【目的】有机肥替代部分化肥是实现中国化肥零增长的重要技术途径之一。利用在紫色土上<span>8年定位试验研究有机肥氮连续替代化肥氮玉米生产力和氮素吸收利用效率的变化,为紫色土区合理利用有机养分资源和玉米施肥结构的调整提供科学依据。【方法】本试验为8年定位试验,试验施肥模式有5种:不施氮肥对照(CK)、农民常规施肥(FP)、化肥优化施用(OP)、在化肥优化的基础上有机肥(鸡粪)氮替代50%化肥氮(MF)、有机肥(鸡粪)氮替代100%化肥氮(OM)。试验研究了不同施肥处理下玉米产量、生物量和氮素吸收利用的变化。【结果】有机肥氮替代部分化肥氮能够显著增加玉米籽粒产量和生物量。相比常规施肥(FP)、有机肥氮替代100%化肥氮(OM)和化肥优化施用(OP),有机肥氮替代50%化肥氮处理(MF)的8年玉米籽粒平均增产率分别为13.7%、13.5%和12.5%,地上部生物量增产11.3%、7.0%和8.6%。与对照相比,各施肥模式均降低了玉米产量年度变异系数,提高了可持续指数和收获系数,其中有机肥氮替代50%化肥氮(MF)年度变异最小、可持续指数和收获指数最高。有机肥氮替代部分化肥氮促进了玉米对氮的吸收累积和向籽粒的转运。与化肥优化施(OP)和有机肥氮替代100%化肥氮(OM)处理相比,有机肥氮替代50%的化肥氮处理(MF)籽粒中氮素累积吸收量增加7.0%和29.6%,氮的总表观利用率提高2.5个百分点和26.5个百分点。有机肥氮替代50%化肥氮处理(MF)的氮肥偏生产力、氮收获指数和氮肥贡献率分别比OP提高6.2 kg</span>·kg<sup>-1</sup>、<span>3.5个百分点和6.3个百分点,比OM提高6.6 kg</span>·kg<sup>-1</sup>、<span>0.8个百分点和5.8个百分点。不同施肥处理每生产1 t玉米对氮素的需求量存在明显差异,化肥优化(OP)和有机肥氮替代50%的化肥氮(MF)处理生产1 t玉米籽粒对氮素的需求量(9.4 kg和10.8 kg)明显低于FP和OM处理(14.5 kg和12.9 kg),提高了氮素的生产效率。【结论】有机肥氮替代50%化肥氮显著提高了玉米经济产量和生物产量,提高了产量的稳定性和可持续性;促进了玉米对氮素的吸收和向籽粒的转运,提高了氮的利用效率。有机肥氮替代部分化肥氮是西南紫色土地区玉米增产稳产、氮肥增效的合理施肥方式</span>。

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2016.20.008Magsci [本文引用: 3]

【目的】有机肥替代部分化肥是实现中国化肥零增长的重要技术途径之一。利用在紫色土上<span>8年定位试验研究有机肥氮连续替代化肥氮玉米生产力和氮素吸收利用效率的变化,为紫色土区合理利用有机养分资源和玉米施肥结构的调整提供科学依据。【方法】本试验为8年定位试验,试验施肥模式有5种:不施氮肥对照(CK)、农民常规施肥(FP)、化肥优化施用(OP)、在化肥优化的基础上有机肥(鸡粪)氮替代50%化肥氮(MF)、有机肥(鸡粪)氮替代100%化肥氮(OM)。试验研究了不同施肥处理下玉米产量、生物量和氮素吸收利用的变化。【结果】有机肥氮替代部分化肥氮能够显著增加玉米籽粒产量和生物量。相比常规施肥(FP)、有机肥氮替代100%化肥氮(OM)和化肥优化施用(OP),有机肥氮替代50%化肥氮处理(MF)的8年玉米籽粒平均增产率分别为13.7%、13.5%和12.5%,地上部生物量增产11.3%、7.0%和8.6%。与对照相比,各施肥模式均降低了玉米产量年度变异系数,提高了可持续指数和收获系数,其中有机肥氮替代50%化肥氮(MF)年度变异最小、可持续指数和收获指数最高。有机肥氮替代部分化肥氮促进了玉米对氮的吸收累积和向籽粒的转运。与化肥优化施(OP)和有机肥氮替代100%化肥氮(OM)处理相比,有机肥氮替代50%的化肥氮处理(MF)籽粒中氮素累积吸收量增加7.0%和29.6%,氮的总表观利用率提高2.5个百分点和26.5个百分点。有机肥氮替代50%化肥氮处理(MF)的氮肥偏生产力、氮收获指数和氮肥贡献率分别比OP提高6.2 kg</span>·kg<sup>-1</sup>、<span>3.5个百分点和6.3个百分点,比OM提高6.6 kg</span>·kg<sup>-1</sup>、<span>0.8个百分点和5.8个百分点。不同施肥处理每生产1 t玉米对氮素的需求量存在明显差异,化肥优化(OP)和有机肥氮替代50%的化肥氮(MF)处理生产1 t玉米籽粒对氮素的需求量(9.4 kg和10.8 kg)明显低于FP和OM处理(14.5 kg和12.9 kg),提高了氮素的生产效率。【结论】有机肥氮替代50%化肥氮显著提高了玉米经济产量和生物产量,提高了产量的稳定性和可持续性;促进了玉米对氮素的吸收和向籽粒的转运,提高了氮的利用效率。有机肥氮替代部分化肥氮是西南紫色土地区玉米增产稳产、氮肥增效的合理施肥方式</span>。

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

DOI:10.11674/zwyf.2011.0106Magsci [本文引用: 2]

针对吉林春玉米氮肥施用中存在氮肥用量偏大,且具盲目性的现状,采用田间试验研究农民习惯施氮量和推荐施氮量下氮肥不同施用方式对春玉米干物质积累、子粒产量、氮素吸收和利用效率的影响。结果表明,推荐施氮量下,苗期和灌浆期春玉米干物质积累量显著高于习惯施肥,有机无机配合提高了春玉米干物质积累速率。施氮处理与不施氮相比均显著增加玉米子粒产量,增产11.2%~16.8%; 推荐施氮量下玉米子粒产量与习惯施氮量相当,但显著提高氮素的偏因子生产力和农学效率。在氮磷钾用量一致的基础上,用30%有机肥氮替代化肥氮与100%化肥氮处理的产量相当,对氮素利用效率也没有影响,并降低收获期土壤无机氮含量。说明合理施用氮肥不但能够维持玉米产量,还可减少氮肥投入,提高氮肥利用效率;有机肥部分替代化肥氮是吉林春玉米氮素管理的有效途径之一。

DOI:10.11674/zwyf.2011.0106Magsci [本文引用: 2]

针对吉林春玉米氮肥施用中存在氮肥用量偏大,且具盲目性的现状,采用田间试验研究农民习惯施氮量和推荐施氮量下氮肥不同施用方式对春玉米干物质积累、子粒产量、氮素吸收和利用效率的影响。结果表明,推荐施氮量下,苗期和灌浆期春玉米干物质积累量显著高于习惯施肥,有机无机配合提高了春玉米干物质积累速率。施氮处理与不施氮相比均显著增加玉米子粒产量,增产11.2%~16.8%; 推荐施氮量下玉米子粒产量与习惯施氮量相当,但显著提高氮素的偏因子生产力和农学效率。在氮磷钾用量一致的基础上,用30%有机肥氮替代化肥氮与100%化肥氮处理的产量相当,对氮素利用效率也没有影响,并降低收获期土壤无机氮含量。说明合理施用氮肥不但能够维持玉米产量,还可减少氮肥投入,提高氮肥利用效率;有机肥部分替代化肥氮是吉林春玉米氮素管理的有效途径之一。

DOI:10.11674/zwyf.2009.0213Magsci [本文引用: 1]

为阐明长期不同施肥下小麦氮肥回收率的时间演变特征及空间差异,为农田氮肥合理施用及提高氮肥回收率提供科学依据,对我国典型农田土壤—塿土、潮土、褐土、灰漠土、黄棕壤、黑土、中性紫色土、石灰性紫色土和红壤上设置的15-24年的长期试验的氮肥回收率及相关数据进行统计分析。结果表明,长期单施氮肥(N)、氮钾配施(NK)下,小麦氮肥回收率随时间延长而显著降低,降低速率为红壤(7.24)>黄棕壤(4.16)>塿土(1.48)、中性紫色土(1.44)、潮土(1.06)>石灰性紫色土(0.60);化肥配合及与有机肥配施(NP、NPK、NPKM)的氮肥回收率在潮土、灰漠土、黄棕壤、黑土、中性紫色土上随时间变化不大。化肥配合施用(NPK)下,塿土、潮土、褐土、灰漠土、黄棕壤、黑土、中性紫色土、红壤和石灰性紫色土上的小麦氮肥回收率平均值分别为76.8%、73.4%、56.4%、44.9%、44.4%、33.8%、41.7%、33.6%、26.2%。小麦氮肥回收率以北方暖温带的塿土、潮土、褐土大于南方中亚热带紫色土和北方中温带的黑土。

DOI:10.11674/zwyf.2009.0213Magsci [本文引用: 1]

为阐明长期不同施肥下小麦氮肥回收率的时间演变特征及空间差异,为农田氮肥合理施用及提高氮肥回收率提供科学依据,对我国典型农田土壤—塿土、潮土、褐土、灰漠土、黄棕壤、黑土、中性紫色土、石灰性紫色土和红壤上设置的15-24年的长期试验的氮肥回收率及相关数据进行统计分析。结果表明,长期单施氮肥(N)、氮钾配施(NK)下,小麦氮肥回收率随时间延长而显著降低,降低速率为红壤(7.24)>黄棕壤(4.16)>塿土(1.48)、中性紫色土(1.44)、潮土(1.06)>石灰性紫色土(0.60);化肥配合及与有机肥配施(NP、NPK、NPKM)的氮肥回收率在潮土、灰漠土、黄棕壤、黑土、中性紫色土上随时间变化不大。化肥配合施用(NPK)下,塿土、潮土、褐土、灰漠土、黄棕壤、黑土、中性紫色土、红壤和石灰性紫色土上的小麦氮肥回收率平均值分别为76.8%、73.4%、56.4%、44.9%、44.4%、33.8%、41.7%、33.6%、26.2%。小麦氮肥回收率以北方暖温带的塿土、潮土、褐土大于南方中亚热带紫色土和北方中温带的黑土。

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2011.07.012Magsci [本文引用: 1]

【目的】阐明长期不同施肥条件下中国典型农田土壤小麦氮肥利用率时间演变趋势和空间差异,为评价和建立长期施肥模式、提高氮肥利用率提供依据。【方法】对中国典型农田土壤——褐潮土、轻壤质潮土、塿土和红壤设置的15—18年长期试验的小麦氮肥利用率及相关数据进行统计分析。【结果】小麦多年平均氮肥利用率在长期偏施氮肥(N处理)条件下最低,为6.5%—14.4%,在平衡施肥(NPK处理)条件下可达到20.5%—78.5%。N处理小麦的氮肥利用率以每年0.61%—2.32%的速率下降,NPK处理小麦的氮肥利用率在褐潮土、轻壤质潮土和塿土上呈上升趋势,而在红壤上呈下降趋势。红壤上化肥配施有机肥(NPKM处理),小麦的氮肥利用率较NPK处理增加了15.9%,且年际间保持持平。长期单施氮肥土壤氮、磷、钾养分呈亏缺或者持平趋势,均衡施用氮、磷、钾肥土壤养分逐年上升,氮、磷、钾养分的均衡供应有利于提高小麦对氮肥的利用率。【结论】长期偏施氮肥会导致小麦氮肥利用率随施肥年限增加而降低,施用有机肥不但可以保证土壤的可持续供氮能力,而且在南方红壤地区还可以防止土壤酸化。

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2011.07.012Magsci [本文引用: 1]

【目的】阐明长期不同施肥条件下中国典型农田土壤小麦氮肥利用率时间演变趋势和空间差异,为评价和建立长期施肥模式、提高氮肥利用率提供依据。【方法】对中国典型农田土壤——褐潮土、轻壤质潮土、塿土和红壤设置的15—18年长期试验的小麦氮肥利用率及相关数据进行统计分析。【结果】小麦多年平均氮肥利用率在长期偏施氮肥(N处理)条件下最低,为6.5%—14.4%,在平衡施肥(NPK处理)条件下可达到20.5%—78.5%。N处理小麦的氮肥利用率以每年0.61%—2.32%的速率下降,NPK处理小麦的氮肥利用率在褐潮土、轻壤质潮土和塿土上呈上升趋势,而在红壤上呈下降趋势。红壤上化肥配施有机肥(NPKM处理),小麦的氮肥利用率较NPK处理增加了15.9%,且年际间保持持平。长期单施氮肥土壤氮、磷、钾养分呈亏缺或者持平趋势,均衡施用氮、磷、钾肥土壤养分逐年上升,氮、磷、钾养分的均衡供应有利于提高小麦对氮肥的利用率。【结论】长期偏施氮肥会导致小麦氮肥利用率随施肥年限增加而降低,施用有机肥不但可以保证土壤的可持续供氮能力,而且在南方红壤地区还可以防止土壤酸化。

[本文引用: 1]

DOI:10.11674/zwyf.2012.11186Magsci [本文引用: 1]

通过田间试验,研究氮施用量相同的条件下,有机肥和化肥不同比例(有机肥氮分别占100%、70%、40%、20%和0%),对早稻、晚稻及单季稻施用对水稻产量、品质和氮素吸收的影响。结果表明,有机肥氮为40%、20%、40%时,早稻、晚稻和单季稻产量最高,分别比单施化肥区增8.5%、2.8%和4.6%。有机肥氮在20%~40%之间,稻米品质较佳,比例过高则稻米易碎、垩白上升和蛋白质含量下降。有机肥氮为20%水稻氮素累积量最高,有利于氮素的吸收、利用。

DOI:10.11674/zwyf.2012.11186Magsci [本文引用: 1]

通过田间试验,研究氮施用量相同的条件下,有机肥和化肥不同比例(有机肥氮分别占100%、70%、40%、20%和0%),对早稻、晚稻及单季稻施用对水稻产量、品质和氮素吸收的影响。结果表明,有机肥氮为40%、20%、40%时,早稻、晚稻和单季稻产量最高,分别比单施化肥区增8.5%、2.8%和4.6%。有机肥氮在20%~40%之间,稻米品质较佳,比例过高则稻米易碎、垩白上升和蛋白质含量下降。有机肥氮为20%水稻氮素累积量最高,有利于氮素的吸收、利用。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

.

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2001.05.001URLMagsci [本文引用: 1]

利用中国气候信息系统 ,做出了中国年平均降水量分布图 ,以描述中国水分状况。首先利用大比例尺地形图和数字化后的地形资料 ,建立中国数字高程模型 ;根据全国气候资料建立趋势面分析模型 ,模拟出全国降水量空间分布的趋势值 ,利用空间插值方法对趋势面分析产生的剩余值进行空间插值 ,估算出降水量的空间分布资料 ,并对其进行 2次平滑处理后建立中国降水量空间分布数据库 ;利用生态信息系统完成了图形输出和编辑处理 ,最后输出中国多年平均年降水量分布图。该方法具有快速、准确、理论性强、结果可靠、实用性强等特点 ,既可以作为生态学模型的资料 ,又可以生成高精度的气候要素空间分布图。该方法具有快速、准确、理论性强、结果可靠、实用性强等特点,既可以作为生态学模型的资料,又可以生成高精度的气候要素空间分布图。

DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2001.05.001URLMagsci [本文引用: 1]

利用中国气候信息系统 ,做出了中国年平均降水量分布图 ,以描述中国水分状况。首先利用大比例尺地形图和数字化后的地形资料 ,建立中国数字高程模型 ;根据全国气候资料建立趋势面分析模型 ,模拟出全国降水量空间分布的趋势值 ,利用空间插值方法对趋势面分析产生的剩余值进行空间插值 ,估算出降水量的空间分布资料 ,并对其进行 2次平滑处理后建立中国降水量空间分布数据库 ;利用生态信息系统完成了图形输出和编辑处理 ,最后输出中国多年平均年降水量分布图。该方法具有快速、准确、理论性强、结果可靠、实用性强等特点 ,既可以作为生态学模型的资料 ,又可以生成高精度的气候要素空间分布图。该方法具有快速、准确、理论性强、结果可靠、实用性强等特点,既可以作为生态学模型的资料,又可以生成高精度的气候要素空间分布图。

[本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11674/zwyf.2013.0201Magsci [本文引用: 1]

<p>肥料在保障我国粮食安全中起着不可替代的支撑作用,同时化肥养分利用率低又产生了对环境的不良影响。因此用好肥料资源、提高肥料利用效率是关系到国家粮食安全和环境质量的重大科技问题。本文实事求是地分析了我国人多、地少、耕地质量差、农田生态环境脆弱的基本国情和肥料领域面临的严重挑战;对国家种植业发展对肥料的需求,有机养分和化肥利用现状和问题、农田中化学氮肥的损失及其对环境的影响等问题进行了较为全面地综述;提出了“区域用量控制与田块微调相结合”的推荐施肥的理念和技术路线;形成和发展了适合分散经营和规模经营的分区养分管理和精准施肥技术体系;同时对新型肥料和有机养分资源在我国研究应用的现状和存在的问题进行了分析评述。在此基础上,提出了提高耕地综合生产能力、依靠科技进步高效利用肥料资源、按照增产潜力做好施肥区域布局等技术政策,建议针对肥料科学技术的发展形成稳定的政策支持和保障。</p>

DOI:10.11674/zwyf.2013.0201Magsci [本文引用: 1]

<p>肥料在保障我国粮食安全中起着不可替代的支撑作用,同时化肥养分利用率低又产生了对环境的不良影响。因此用好肥料资源、提高肥料利用效率是关系到国家粮食安全和环境质量的重大科技问题。本文实事求是地分析了我国人多、地少、耕地质量差、农田生态环境脆弱的基本国情和肥料领域面临的严重挑战;对国家种植业发展对肥料的需求,有机养分和化肥利用现状和问题、农田中化学氮肥的损失及其对环境的影响等问题进行了较为全面地综述;提出了“区域用量控制与田块微调相结合”的推荐施肥的理念和技术路线;形成和发展了适合分散经营和规模经营的分区养分管理和精准施肥技术体系;同时对新型肥料和有机养分资源在我国研究应用的现状和存在的问题进行了分析评述。在此基础上,提出了提高耕地综合生产能力、依靠科技进步高效利用肥料资源、按照增产潜力做好施肥区域布局等技术政策,建议针对肥料科学技术的发展形成稳定的政策支持和保障。</p>

[本文引用: 2]

.

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 1]

利用2个典型小区域和6个长期定位试验采样分析结果,分析了亚热带地区土地利用方式(水田、旱地、果园、林地)和不同施肥制度对稻田土壤微生物生物商的影响。结果表明:土地利用方式对土壤微生物商具有明显的影响。盘塘样区中稻田土壤微生物商平均为5.07%±1.26%,旱地土壤微生物商【目的】土壤微生物商对于土壤质量的变化具有重要的指示意义,本文探讨其在中国亚热带土壤中应用的可靠性与灵敏性。【方法】利用2个典型小区域和6个长期定位试验结果,分析了土壤微生物商对于土地利用方式(水田、旱地、果园、林地)和稻田施肥制度的响应。【结果】 盘塘样区中稻田土壤微生物商平均为(5.07±1.26)%,旱地土壤微生物商为(2.96±1.60)%,高于林地的(2.40±0.34)%,果园土壤微生物商仅为(1.98±0.89)%。肯福样区情况略有不同,其各土地利用方式下土壤微生物商均明显低于盘塘样区,稻田(3.01±1.51)%>林地(1.57±0.40)%>旱地(1.29±0.56)%>果园(1.14±0.42)%。施肥方式的变化,尤其是有机肥的施用也对土壤微生物商产生了明显的影响。长期定位试验中化肥在半数稻田监测点上提高了土壤微生物商;中量和高量有机肥平均使稻田土壤微生物商提高了17.94%和19.91%,作用优于化肥单施;秸秆处理作用与中量有机肥接近,土壤微生物商提高17.51%。但无论是小区域还是长期定位试验中土壤微生物碳与有机碳相关分析结果均表明,尽管二者具有显著的相关关系,但土壤微生物商与期望值的差异变化很大。【结论】结合区域调查和长期施肥试验,可以认为土壤微生物商基本可以反映土地利用和施肥尤其是有机肥投入变化对土壤质量影响的趋势,但由于不同情况下其变化趋势与有机碳的反应不完全一致,因此在使用时应谨慎。此外,中国亚热带地区稻田土壤微生物商较高,说明稻田具有较高的微生物生物量维持能力。

Magsci [本文引用: 1]

利用2个典型小区域和6个长期定位试验采样分析结果,分析了亚热带地区土地利用方式(水田、旱地、果园、林地)和不同施肥制度对稻田土壤微生物生物商的影响。结果表明:土地利用方式对土壤微生物商具有明显的影响。盘塘样区中稻田土壤微生物商平均为5.07%±1.26%,旱地土壤微生物商【目的】土壤微生物商对于土壤质量的变化具有重要的指示意义,本文探讨其在中国亚热带土壤中应用的可靠性与灵敏性。【方法】利用2个典型小区域和6个长期定位试验结果,分析了土壤微生物商对于土地利用方式(水田、旱地、果园、林地)和稻田施肥制度的响应。【结果】 盘塘样区中稻田土壤微生物商平均为(5.07±1.26)%,旱地土壤微生物商为(2.96±1.60)%,高于林地的(2.40±0.34)%,果园土壤微生物商仅为(1.98±0.89)%。肯福样区情况略有不同,其各土地利用方式下土壤微生物商均明显低于盘塘样区,稻田(3.01±1.51)%>林地(1.57±0.40)%>旱地(1.29±0.56)%>果园(1.14±0.42)%。施肥方式的变化,尤其是有机肥的施用也对土壤微生物商产生了明显的影响。长期定位试验中化肥在半数稻田监测点上提高了土壤微生物商;中量和高量有机肥平均使稻田土壤微生物商提高了17.94%和19.91%,作用优于化肥单施;秸秆处理作用与中量有机肥接近,土壤微生物商提高17.51%。但无论是小区域还是长期定位试验中土壤微生物碳与有机碳相关分析结果均表明,尽管二者具有显著的相关关系,但土壤微生物商与期望值的差异变化很大。【结论】结合区域调查和长期施肥试验,可以认为土壤微生物商基本可以反映土地利用和施肥尤其是有机肥投入变化对土壤质量影响的趋势,但由于不同情况下其变化趋势与有机碳的反应不完全一致,因此在使用时应谨慎。此外,中国亚热带地区稻田土壤微生物商较高,说明稻田具有较高的微生物生物量维持能力。

DOI:10.5846/stxb201305070967Magsci [本文引用: 1]

研究长期小麦连作施肥条件下土壤微生物量碳、氮,土壤呼吸的变化及其与土壤养分的相关性。以陕西长武长期定位试验为平台,应用氯仿熏蒸-K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>提取法、碱液吸收法和化学分析法分析了长达26a不同施肥处理农田土壤微生物量碳、微生物量氮和土壤呼吸之间的差异及其调控土壤肥力的作用。长期施肥及种植作物,均能提高土壤微生物量碳、氮含量,尤其是施用有机肥,土壤微生物量碳、氮含量高于单施无机肥的处理,土壤呼吸量也提高15.91%-75.73%,而施用无机肥对于土壤呼吸无促进作用。土壤微生物生物量碳氮、土壤呼吸与土壤有机质、全氮呈极显著相关。长期有机无机肥配施可以提高土壤微生物量碳氮、土壤呼吸,氮磷肥与厩肥配施对提高土壤肥力效果最好。微生物量碳氮及土壤呼吸可以反映土壤质量的变化,作为评价土壤肥力的生物学指标。

DOI:10.5846/stxb201305070967Magsci [本文引用: 1]

研究长期小麦连作施肥条件下土壤微生物量碳、氮,土壤呼吸的变化及其与土壤养分的相关性。以陕西长武长期定位试验为平台,应用氯仿熏蒸-K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>提取法、碱液吸收法和化学分析法分析了长达26a不同施肥处理农田土壤微生物量碳、微生物量氮和土壤呼吸之间的差异及其调控土壤肥力的作用。长期施肥及种植作物,均能提高土壤微生物量碳、氮含量,尤其是施用有机肥,土壤微生物量碳、氮含量高于单施无机肥的处理,土壤呼吸量也提高15.91%-75.73%,而施用无机肥对于土壤呼吸无促进作用。土壤微生物生物量碳氮、土壤呼吸与土壤有机质、全氮呈极显著相关。长期有机无机肥配施可以提高土壤微生物量碳氮、土壤呼吸,氮磷肥与厩肥配施对提高土壤肥力效果最好。微生物量碳氮及土壤呼吸可以反映土壤质量的变化,作为评价土壤肥力的生物学指标。

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2018.01.011Magsci [本文引用: 1]

【目的】施用有机肥能促进农田土壤微生物的生长和繁殖,进而提高土壤肥力。然而,在全国尺度上量化施用有机肥对农田土壤微生物生物量碳(SMBC)和氮(SMBN)含量的影响研究极其缺乏。因此,探明不同气候和土壤条件下有机肥施用后农田SMBC和SMBN的变化规律,可为不同地区合理施用有机肥、提高土壤肥力和微生物活性提供理论依据。【方法】本研究搜集1990年至2017年已发表的文献共70篇(336和222个相对独立的数据分别涉及SMBC和SMBN),结合整合分析(Meta分析)从不同气候类型、土地利用类型和土壤pH水平3个方面定量阐述了有机肥施用相比不施肥或化肥对中国农田SMBC和SMBN含量的影响程度。【结果】与不施肥比较,施用有机肥后土壤SMBC和SMBN的含量分别提高128.1%和70.2%;与施用化肥比较,施用有机肥后土壤SMBC和SMBN含量分别提高57.1%和34.2%。与施用化肥比较,在亚热带季风区施用有机肥可以大幅度提高SMBC(66.7%)和SMBN含量(57.5%),且显著高于温带大陆气候区(SMBC:26.0%;SMBN:20.9%),而在温带季风气候区SMBC和SMBN含量则分别提高了37.0%和56.7%。不同土地利用类型下,施用有机肥比施用化肥能显著提高水田SMBC和SMBN的含量(69.1%和67.1%),且提高幅度均高于旱地(34.7%和26.4%)和水旱轮作(50.2%和63.9%)。此外,与施用化肥比较,中性土壤(6<pH<8)上施用有机肥后SMBC含量提高了64.4%,显著高于pH>8的碱性土壤和pH<6的酸性土壤(29.4%和44.4%);SMBN含量提高了63.7%,亦显著高于碱性和酸性土壤(分别为21.9%和45.5%)。同时,SMBC和SMBN含量分别与来自有机肥的年均碳、氮投入量呈显著正相关。【结论】施用有机肥可显著提高SMBC和SMBN的含量,但不同土地利用类型、气候类型和土壤pH下的提升幅度不同,因此,施用有机肥时应综合考虑不同地区的气候和土壤条件。

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2018.01.011Magsci [本文引用: 1]

【目的】施用有机肥能促进农田土壤微生物的生长和繁殖,进而提高土壤肥力。然而,在全国尺度上量化施用有机肥对农田土壤微生物生物量碳(SMBC)和氮(SMBN)含量的影响研究极其缺乏。因此,探明不同气候和土壤条件下有机肥施用后农田SMBC和SMBN的变化规律,可为不同地区合理施用有机肥、提高土壤肥力和微生物活性提供理论依据。【方法】本研究搜集1990年至2017年已发表的文献共70篇(336和222个相对独立的数据分别涉及SMBC和SMBN),结合整合分析(Meta分析)从不同气候类型、土地利用类型和土壤pH水平3个方面定量阐述了有机肥施用相比不施肥或化肥对中国农田SMBC和SMBN含量的影响程度。【结果】与不施肥比较,施用有机肥后土壤SMBC和SMBN的含量分别提高128.1%和70.2%;与施用化肥比较,施用有机肥后土壤SMBC和SMBN含量分别提高57.1%和34.2%。与施用化肥比较,在亚热带季风区施用有机肥可以大幅度提高SMBC(66.7%)和SMBN含量(57.5%),且显著高于温带大陆气候区(SMBC:26.0%;SMBN:20.9%),而在温带季风气候区SMBC和SMBN含量则分别提高了37.0%和56.7%。不同土地利用类型下,施用有机肥比施用化肥能显著提高水田SMBC和SMBN的含量(69.1%和67.1%),且提高幅度均高于旱地(34.7%和26.4%)和水旱轮作(50.2%和63.9%)。此外,与施用化肥比较,中性土壤(6<pH<8)上施用有机肥后SMBC含量提高了64.4%,显著高于pH>8的碱性土壤和pH<6的酸性土壤(29.4%和44.4%);SMBN含量提高了63.7%,亦显著高于碱性和酸性土壤(分别为21.9%和45.5%)。同时,SMBC和SMBN含量分别与来自有机肥的年均碳、氮投入量呈显著正相关。【结论】施用有机肥可显著提高SMBC和SMBN的含量,但不同土地利用类型、气候类型和土壤pH下的提升幅度不同,因此,施用有机肥时应综合考虑不同地区的气候和土壤条件。

[本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

Magsci [本文引用: 1]

【目的】揭示有机氮肥的矿化-固持周转过程机理,为合理施用有机肥和化肥提供科学依据。【方法】运用同位素15N交叉标记示踪技术,通过盆栽试验,研究单施化肥、单施猪粪、猪粪与化肥配施、玉米秸与化肥配施、麦秸与化肥配施等5种施肥方式下,土壤中微生物量氮在玉米各生育时期的数量、来源的动态变化以及对玉米的供氮特征。【结果】各处理在同一生育期微生物量氮差异的原因主要是所施肥料种类的不同。不同处理的土壤微生物量氮在玉米各个生育期数量与来源不同,施入的有机肥对土壤微生物量氮贡献大,化肥对土壤微生物量氮的贡献较小,土壤氮仍是构成微生物量氮的主要来源。作物和土壤微生物对土壤氮素存在竞争关系,在氮素胁迫条件下,竞争作用突出,其竞争强度取决于氮源和能源的供应强度以及土壤氮素转化过程。同一处理的土壤微生物量氮在玉米的各个生育期数量差异很大,当土壤中微生物的碳源(能源)物质与氮源物质充足时微生物对氮素的竞争能力较强,作物的竞争能力较弱,随着土壤氮素转化过程的改变,作物的竞争能力逐渐增强,并显著超过微生物,微生物量氮减少。【结论】有机肥与化肥配合施用比单独施用化肥能降低土壤微生物量氮来自土壤氮的百分比;与单施有机肥相比能提高土壤微生物量氮来自土壤氮的百分比。

Magsci [本文引用: 1]

【目的】揭示有机氮肥的矿化-固持周转过程机理,为合理施用有机肥和化肥提供科学依据。【方法】运用同位素15N交叉标记示踪技术,通过盆栽试验,研究单施化肥、单施猪粪、猪粪与化肥配施、玉米秸与化肥配施、麦秸与化肥配施等5种施肥方式下,土壤中微生物量氮在玉米各生育时期的数量、来源的动态变化以及对玉米的供氮特征。【结果】各处理在同一生育期微生物量氮差异的原因主要是所施肥料种类的不同。不同处理的土壤微生物量氮在玉米各个生育期数量与来源不同,施入的有机肥对土壤微生物量氮贡献大,化肥对土壤微生物量氮的贡献较小,土壤氮仍是构成微生物量氮的主要来源。作物和土壤微生物对土壤氮素存在竞争关系,在氮素胁迫条件下,竞争作用突出,其竞争强度取决于氮源和能源的供应强度以及土壤氮素转化过程。同一处理的土壤微生物量氮在玉米的各个生育期数量差异很大,当土壤中微生物的碳源(能源)物质与氮源物质充足时微生物对氮素的竞争能力较强,作物的竞争能力较弱,随着土壤氮素转化过程的改变,作物的竞争能力逐渐增强,并显著超过微生物,微生物量氮减少。【结论】有机肥与化肥配合施用比单独施用化肥能降低土壤微生物量氮来自土壤氮的百分比;与单施有机肥相比能提高土壤微生物量氮来自土壤氮的百分比。

[本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2014.17.009Magsci [本文引用: 3]

【目的】运用整合分析方法(meta-analysis),首次在大尺度范围定量研究高效氮肥施用对中国水稻产量和氮素吸收量的影响,以评估高效氮肥施用的经济效益并为高效氮肥在中国推广使用提供科学依据。【方法】通过搜集整理国内外48篇文献的大田试验数据资料,建立水稻产量和氮素吸收量数据库,进而应用整合分析方法,比较分析高效氮肥施用对中国水稻产量和氮素吸收量的整体影响及高效氮肥的有利施用条件。【结果】与施用常规化肥相比,高效氮肥施用使中国水稻产量和氮素吸收量分别增加了7.5%(95%置信区间:6.7%—8.4%)和10.5%(95%置信区间:9.5%—11.4%)。分析其影响因素,发现在碱性土壤(pH≥7.5)施用高效氮肥使水稻产量和氮素吸收量分别提高了约10.5%和18.8%,其效果好于在酸性(pH≤6.5)和中性(pH 6.5—7.5)土壤上施用;包膜缓/控释氮肥较稳定性氮肥有效,尤其在氮素吸收量方面,硝化抑制剂与常规氮肥相比没有影响,而包膜缓/控释氮肥则使氮素吸收量提高17.9%;高效氮肥仅作为基肥一次性施入土壤使水稻产量和氮素吸收量较分次施入土壤分别提高了4.2%和7.5%,同时可以考虑将高效氮肥与常规肥料混合施用,既节省费用,又可以取得同样的增产效果;当施氮总量为120—180 kg•hm-2时,高效氮肥的增效作用最为明显,分别使水稻产量和氮素吸收量提高6.5%和12.1%;就地域分布而言,在中国北方施用高效氮肥可以取得更好的效果,使水稻产量和氮素吸收量较南方施用高效氮肥分别提高了3.4%和3.0%。【结论】在中国稻田中(尤其是碱性土壤)施用高效氮肥,尤其是包膜缓/控释氮肥(作为基肥一次性施入土壤),且控制施氮总量在120—180 kg•hm-2时,对提高水稻产量和氮素吸收量效果较好。在中国稻田中,硝化抑制剂,尤其是3,4-二甲基吡唑磷酸盐对提高水稻氮素吸收量效果不佳;高效氮肥在中国稻田中的施用受水稻种植方式(直播或移栽)以及高效氮肥施肥方式(仅施高效氮肥或者与常规肥料混合施用)的影响较小;在中国北方施用高效氮肥效果可能更佳。

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2014.17.009Magsci [本文引用: 3]

【目的】运用整合分析方法(meta-analysis),首次在大尺度范围定量研究高效氮肥施用对中国水稻产量和氮素吸收量的影响,以评估高效氮肥施用的经济效益并为高效氮肥在中国推广使用提供科学依据。【方法】通过搜集整理国内外48篇文献的大田试验数据资料,建立水稻产量和氮素吸收量数据库,进而应用整合分析方法,比较分析高效氮肥施用对中国水稻产量和氮素吸收量的整体影响及高效氮肥的有利施用条件。【结果】与施用常规化肥相比,高效氮肥施用使中国水稻产量和氮素吸收量分别增加了7.5%(95%置信区间:6.7%—8.4%)和10.5%(95%置信区间:9.5%—11.4%)。分析其影响因素,发现在碱性土壤(pH≥7.5)施用高效氮肥使水稻产量和氮素吸收量分别提高了约10.5%和18.8%,其效果好于在酸性(pH≤6.5)和中性(pH 6.5—7.5)土壤上施用;包膜缓/控释氮肥较稳定性氮肥有效,尤其在氮素吸收量方面,硝化抑制剂与常规氮肥相比没有影响,而包膜缓/控释氮肥则使氮素吸收量提高17.9%;高效氮肥仅作为基肥一次性施入土壤使水稻产量和氮素吸收量较分次施入土壤分别提高了4.2%和7.5%,同时可以考虑将高效氮肥与常规肥料混合施用,既节省费用,又可以取得同样的增产效果;当施氮总量为120—180 kg•hm-2时,高效氮肥的增效作用最为明显,分别使水稻产量和氮素吸收量提高6.5%和12.1%;就地域分布而言,在中国北方施用高效氮肥可以取得更好的效果,使水稻产量和氮素吸收量较南方施用高效氮肥分别提高了3.4%和3.0%。【结论】在中国稻田中(尤其是碱性土壤)施用高效氮肥,尤其是包膜缓/控释氮肥(作为基肥一次性施入土壤),且控制施氮总量在120—180 kg•hm-2时,对提高水稻产量和氮素吸收量效果较好。在中国稻田中,硝化抑制剂,尤其是3,4-二甲基吡唑磷酸盐对提高水稻氮素吸收量效果不佳;高效氮肥在中国稻田中的施用受水稻种植方式(直播或移栽)以及高效氮肥施肥方式(仅施高效氮肥或者与常规肥料混合施用)的影响较小;在中国北方施用高效氮肥效果可能更佳。

Magsci [本文引用: 1]

<P><FONT face=Verdana>【目的】研究化肥、有机肥对水稻产量、土壤有机质的影响,以及化肥氮磷钾、有机肥氮磷钾提高土壤养分的异同。【方法】依托祁阳站有机无机、肥水稻长期定位试验,分析历史样品及数据。【结果】有机肥与化肥氮磷钾配合施用对水稻高产稳定有显著作用;长期施用化肥和有机肥对提高土壤有机质都有显著作用,但施用化肥只能提高土壤有机质含量至28.1 g?kg-1,与试验开始时相比只提高了42%。凡施用牛粪能使土壤有机质平均最高增加到41.6 g?kg-1,比试验开始时提高了91%;有机肥氮提高土壤全氮、碱解氮含量的效果优于化肥氮,土壤全氮、碱解氮含量比化肥处理提高了30%和16%。而施入的有机肥磷在土壤中累积较少,土壤全磷、速效磷提高较少, 施入的化肥磷在土壤中累积较多, 土壤全磷、速效磷含量提高幅度较大。与有机肥相比,化肥提高土壤全磷30%,提高速效磷115%。【结论】有机肥与化肥氮磷钾配合施用对水稻高产稳产和提升土壤肥力有重要的作用。<BR></FONT></P>

Magsci [本文引用: 1]

<P><FONT face=Verdana>【目的】研究化肥、有机肥对水稻产量、土壤有机质的影响,以及化肥氮磷钾、有机肥氮磷钾提高土壤养分的异同。【方法】依托祁阳站有机无机、肥水稻长期定位试验,分析历史样品及数据。【结果】有机肥与化肥氮磷钾配合施用对水稻高产稳定有显著作用;长期施用化肥和有机肥对提高土壤有机质都有显著作用,但施用化肥只能提高土壤有机质含量至28.1 g?kg-1,与试验开始时相比只提高了42%。凡施用牛粪能使土壤有机质平均最高增加到41.6 g?kg-1,比试验开始时提高了91%;有机肥氮提高土壤全氮、碱解氮含量的效果优于化肥氮,土壤全氮、碱解氮含量比化肥处理提高了30%和16%。而施入的有机肥磷在土壤中累积较少,土壤全磷、速效磷提高较少, 施入的化肥磷在土壤中累积较多, 土壤全磷、速效磷含量提高幅度较大。与有机肥相比,化肥提高土壤全磷30%,提高速效磷115%。【结论】有机肥与化肥氮磷钾配合施用对水稻高产稳产和提升土壤肥力有重要的作用。<BR></FONT></P>

Magsci [本文引用: 1]

施肥是农业生态系统中的重要一环, 因土壤生物特性如土壤酶活力、微生物量、呼吸以及生物多样性等对外来扰动的灵敏性优于理化特性而在近几年受到了广泛关注。长期配施有机肥能显著调节土壤营养环境,提高微生物碳氮含量, 降低代谢呼吸商值并提高多种土壤酶的活力和土壤生物多样性, 为作物稳产高产创造良好的土壤生态环境, 而化肥施用的效果恰相反。土壤生物特性的变动关系到土壤质量、农业生产的产量以及生态系统的稳定, 本文综述了近几年国内外关于施用有机肥对土壤生物性质影响的研究结果。

Magsci [本文引用: 1]

施肥是农业生态系统中的重要一环, 因土壤生物特性如土壤酶活力、微生物量、呼吸以及生物多样性等对外来扰动的灵敏性优于理化特性而在近几年受到了广泛关注。长期配施有机肥能显著调节土壤营养环境,提高微生物碳氮含量, 降低代谢呼吸商值并提高多种土壤酶的活力和土壤生物多样性, 为作物稳产高产创造良好的土壤生态环境, 而化肥施用的效果恰相反。土壤生物特性的变动关系到土壤质量、农业生产的产量以及生态系统的稳定, 本文综述了近几年国内外关于施用有机肥对土壤生物性质影响的研究结果。

DOI:10.7606/j.issn.1009-1041.2010.01.027Magsci [本文引用: 1]

为给江苏淮北麦区小麦高产栽培中氮素高效利用提供理论依据,以淮麦19和烟农19为材料,在高、中、低三种肥力土壤上研究了施氮量对小麦氮素吸收利用和产量的影响。结果表明,两个小麦品种各生育时期植株的吸氮量在各土壤肥力水平下均随施氮量的增加而提高,且与施氮量存在显著的线性正相关关系;氮肥利用率和产量随着施氮量的增加表现为先升后降的趋势,随土壤肥力的提高表现为上升趋势;氮素的吸收效率和氮肥的农学利用率在不同土壤肥力条件下均以不施氮处理最高。在高、中、低土壤肥力条件下,施氮量分别为202.5、270和337.5 kg·hm-2时,两个小麦品种氮肥利用率和籽粒产量均达到最高。

DOI:10.7606/j.issn.1009-1041.2010.01.027Magsci [本文引用: 1]

为给江苏淮北麦区小麦高产栽培中氮素高效利用提供理论依据,以淮麦19和烟农19为材料,在高、中、低三种肥力土壤上研究了施氮量对小麦氮素吸收利用和产量的影响。结果表明,两个小麦品种各生育时期植株的吸氮量在各土壤肥力水平下均随施氮量的增加而提高,且与施氮量存在显著的线性正相关关系;氮肥利用率和产量随着施氮量的增加表现为先升后降的趋势,随土壤肥力的提高表现为上升趋势;氮素的吸收效率和氮肥的农学利用率在不同土壤肥力条件下均以不施氮处理最高。在高、中、低土壤肥力条件下,施氮量分别为202.5、270和337.5 kg·hm-2时,两个小麦品种氮肥利用率和籽粒产量均达到最高。

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2016.13.012Magsci [本文引用: 1]

【目的】评价不同施氮量下不同肥力土壤在小麦孕穗期的土壤活性氮组分(土壤矿质氮、可溶性有机氮和微生物量氮)的转化与氮肥利用率的变化。【方法】以长期(37年)定位试验下不同施肥处理土壤(贫瘠土壤-NF:长期不施肥;低肥力土壤-LF:长期施用化肥;中肥力土壤-MF:长期施用低量有机肥配施无机肥;高肥力土壤-HF:长期施用高量有机肥配施无机肥)为研究对象,通过盆栽试验,利用<sup>15</sup>N示踪法,研究添加外源硫酸铵氮肥(N0:0、N1:135 kg·hm<sup>-2</sup>、N2:180 kg·hm<sup>-2</sup>)之后,小麦生长旺盛时期(孕穗期)土壤活性氮组分在不同肥力土壤中的变化以及与土壤供氮效应之间的联系。【结果】随施氮量增加,不同肥力土壤的可溶性氮均呈先增加后降低的趋势,在N1处理最高,而各处理的土壤微生物量氮在N2达到最大,N1最低;不同肥力土壤可溶性氮变化均为高肥力土壤>中肥力土壤>低肥力土壤>贫瘠土壤,而微生物量氮变化均为高肥力土壤>中肥力土壤>贫瘠土壤>低肥力土壤(<em>P</em><0.05);施氮对不同肥力土壤可溶性氮和微生物量氮的影响在低肥力土壤最大,而在高肥力土壤增幅最小。不同肥力土壤供氮量、氮肥利用率以及吸氮总量和吸15N量的变化均为高肥力土壤>中肥力土壤>低肥力土壤>贫瘠土壤(<em>P</em><0.05),其中,吸收15N量所占小麦吸收总氮的百分比大小变化为低肥力土壤>中肥力土壤>高肥力土壤>贫瘠土壤(<em>P</em><0.05)。相同肥力不同处理下,土壤供氮量、氮肥利用率以及小麦吸氮量和吸15N肥料的量随施氮量的增加呈先增加后降低的趋势,均以N1处理显著高于其他处理(<em>P</em><0.05),总体上施氮处理下小麦吸肥料氮所占吸收总氮的百分比的平均值为44%;各肥力土壤中肥料损失量均为贫瘠土壤>低肥力土壤>中肥力土壤>高肥力土壤(<em>P</em><0.05),而且氮肥损失量均随施氮量的增加而增加,在N2处理最大;土壤活性氮组分与土壤供氮、氮肥利用率、小麦吸氮之间均具有显著的正相关关系(<em>P</em><0.05)。【结论】在高肥力土壤上添加适宜氮量(135 kg·hm<sup>-2</sup>)利于土壤中活性氮组分的转化,能更好地协调土壤供氮与作物需氮间的关系,提高氮肥利用率,减少氮素在土壤中的损失。

DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2016.13.012Magsci [本文引用: 1]

【目的】评价不同施氮量下不同肥力土壤在小麦孕穗期的土壤活性氮组分(土壤矿质氮、可溶性有机氮和微生物量氮)的转化与氮肥利用率的变化。【方法】以长期(37年)定位试验下不同施肥处理土壤(贫瘠土壤-NF:长期不施肥;低肥力土壤-LF:长期施用化肥;中肥力土壤-MF:长期施用低量有机肥配施无机肥;高肥力土壤-HF:长期施用高量有机肥配施无机肥)为研究对象,通过盆栽试验,利用<sup>15</sup>N示踪法,研究添加外源硫酸铵氮肥(N0:0、N1:135 kg·hm<sup>-2</sup>、N2:180 kg·hm<sup>-2</sup>)之后,小麦生长旺盛时期(孕穗期)土壤活性氮组分在不同肥力土壤中的变化以及与土壤供氮效应之间的联系。【结果】随施氮量增加,不同肥力土壤的可溶性氮均呈先增加后降低的趋势,在N1处理最高,而各处理的土壤微生物量氮在N2达到最大,N1最低;不同肥力土壤可溶性氮变化均为高肥力土壤>中肥力土壤>低肥力土壤>贫瘠土壤,而微生物量氮变化均为高肥力土壤>中肥力土壤>贫瘠土壤>低肥力土壤(<em>P</em><0.05);施氮对不同肥力土壤可溶性氮和微生物量氮的影响在低肥力土壤最大,而在高肥力土壤增幅最小。不同肥力土壤供氮量、氮肥利用率以及吸氮总量和吸15N量的变化均为高肥力土壤>中肥力土壤>低肥力土壤>贫瘠土壤(<em>P</em><0.05),其中,吸收15N量所占小麦吸收总氮的百分比大小变化为低肥力土壤>中肥力土壤>高肥力土壤>贫瘠土壤(<em>P</em><0.05)。相同肥力不同处理下,土壤供氮量、氮肥利用率以及小麦吸氮量和吸15N肥料的量随施氮量的增加呈先增加后降低的趋势,均以N1处理显著高于其他处理(<em>P</em><0.05),总体上施氮处理下小麦吸肥料氮所占吸收总氮的百分比的平均值为44%;各肥力土壤中肥料损失量均为贫瘠土壤>低肥力土壤>中肥力土壤>高肥力土壤(<em>P</em><0.05),而且氮肥损失量均随施氮量的增加而增加,在N2处理最大;土壤活性氮组分与土壤供氮、氮肥利用率、小麦吸氮之间均具有显著的正相关关系(<em>P</em><0.05)。【结论】在高肥力土壤上添加适宜氮量(135 kg·hm<sup>-2</sup>)利于土壤中活性氮组分的转化,能更好地协调土壤供氮与作物需氮间的关系,提高氮肥利用率,减少氮素在土壤中的损失。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]