,2, 贺德先

,2, 贺德先 ,11

,11 2

Impacts of Soil Tillage Techniques on Seedling Quality, Root Function and Grain Weight in Wheat

SHEN GuanYu1, YANG XiWen1, ZHOU SuMei1, MEI JingJing1, CHEN Xu1, PENG HongYang1, JIANG Xiang ,2, HE DeXian

,2, HE DeXian ,1

,1通讯作者:

责任编辑: 杨鑫浩

收稿日期:2019-01-10接受日期:2019-03-18网络出版日期:2019-06-16

| 基金资助: |

Received:2019-01-10Accepted:2019-03-18Online:2019-06-16

作者简介 About authors

申冠宇,E-mail: shenguanyu0@163.com。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (446KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

申冠宇, 杨习文, 周苏玫, 梅晶晶, 陈旭, 彭宏扬, 蒋向, 贺德先. 土壤耕作技术对小麦出苗质量、根系功能及粒重的影响[J]. 中国农业科学, 2019, 52(12): 2042-2055 doi:10.3864/j.issn.0578-1752.2019.12.003

SHEN GuanYu, YANG XiWen, ZHOU SuMei, MEI JingJing, CHEN Xu, PENG HongYang, JIANG Xiang, HE DeXian.

0 引言

【研究意义】农田土壤耕作是作物生产技术体系中一项重要内容[1,2,3],选用适宜的耕作方式和方法,对土壤改良和小麦生长发育和产量形成具有重要作用[4,5,6,7]。近年来,在黄淮平原区农业生产中,玉米秸秆还田导致小麦分蘖缺位或规律性丧失、穗分化进程和抽穗不集中等问题越来越严重,不仅不利于减灾保优,而且影响化肥农药水分减量措施的运用,因而亟需建立一套新的土壤耕作制度和新的栽培技术体系,促进小麦生产从“重数量、轻质量、低效益”转变为“数量、质量效益并重”。“整地播种和培育壮苗”是作物栽培体系中两个重要的因素,而小麦生产中整地、播种则更是基础性和关键性技术措施,打好整地播种基础,培育冬前壮苗,关乎小麦生产全局[8,9]。黄淮平原区当前由于麦田常年大面积、大规模旋耕且没有配套以适当的镇压措施,导致播种过深或播种质量差,出苗率低、苗情弱且不壮,进而引致抗病抗逆性变差、田间管理难度增大等一系列生长发育和生产管理问题,严重制约小麦产量提高和农业可持续发展[10]。【前人研究进展】研究指出,常年旋耕导致土壤耕层变浅,耕层以下形成犁底层,土壤紧实,透水通气性变差[11,12,13],严重影响作物根系生长发育,制约了作物产量。旋耕导致土壤孔隙增大、播种深度不一、出苗不齐,出现较多的缺苗、断垄现象[14];深耕能够打破犁底层,降低深层土壤紧实度,改善土壤孔隙状况,促进根系向深处生长,有利于根系吸收水分和养分,进而提高作物产量[15,16]。耕翻+镇压有利于增加小麦有效穗数,促进籽粒灌浆,提高小麦千粒重,耕翻+镇压处理下的小麦产量明显高于旋耕+镇压及旋耕处理,且与旋耕处理的差异达到极显著水平[17]。耕作措施影响是双向的,长期采用翻耕、旋耕、深松耕等任何单一耕作措施均会对土壤生产性能产生不利影响,降低作物产量[18]。【本研究切入点】前人对麦田土壤耕作技术采用不同耕作方式组合的研究较少,缺乏将耕、耙、镇压的结合以及将耕作方式与小麦根系的结合,耙对小麦出苗质量、根系的生长以及产量的影响也尚不明确;而本研究则针对黄淮平原农区农民的耕作习惯,将耕、耙和镇压3个因素组合配套实施,对小麦出苗质量、根系以及产量进行系统研究,筛选出最适合的耕作技术,与以往研究比较,更综合更具有实践意义。【拟解决的关键问题】采用随机区组试验方法,通过2年的试验研究,分析土壤耕作技术对小麦幼苗质量、次生根发根数目及根系活力、籽粒灌浆速率和粒重形成等的影响,筛选出经济有效、实用的麦田土壤耕作技术,为该区小麦丰产增效栽培提供理论依据和技术支撑。1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2016—2018年度连续2年在河南省新郑市辛店镇黄岗村(34°20′39.63″ N,113°35′24.95″ E)进行,2016—2018年降雨量分别为583.3、642.1、453.9 mm。供试土壤为黄土(褐土亚类),试验田在本研究之前连年采用旋耕技术,2年麦田耕作之前土壤墒情分别为15.91%、16.24%,供试小麦品种为半冬性中晚熟品种百农207(国审麦2013010)。1.2 试验设计

在玉米秸秆还田条件下,采用随机区组试验设计,共设8个处理,分别为深翻耕+旋耕(DT+RT)、深翻耕+耙(DT+H)、深翻耕+旋耕+镇压(DT+RT+C)、深翻耕+耙+镇压(DT+H+C)、旋耕(RT)、旋耕+耙(RT+H)、旋耕+镇压(RT+C)、旋耕+耙+镇压(RT+H+C),小区面积200 m2(40 m×5 m),重复3次。旋耕机深度15 cm,宽2.5 m;深耕处理采用深耕犁进行机械深翻耕,耕深平均达到30 cm,宽1.1 m,3个犁面;耙深度20 cm,宽2.5 m;镇压重量180 kg,宽2.47 m。小麦等行距播种,行距18 cm。试验开始前农田土壤基础养分为有机质18.64 g·kg-1,全氮0.96 g·kg-1,有效磷17.8 mg·kg-1,速效钾154.3 mg·kg-1,pH 6.83。底肥为复合肥(N-P2O5-K2O=25﹕15﹕5)900 kg·hm-2,拔节期追肥硝铵磷150 kg·hm-2。2016年10月13日上午整地下午播种,播量165 kg·hm-2,2017年6月2日收获;2017年10月28日上午整地下午播种,播量210 kg·hm-2,2018年6月3日收获。1.3 测定项目与方法

1.3.1 田间出苗情况 出苗后20 d,调查基本苗数。每个试验区随机挑选长势均匀区域,数一米双行苗数,计算田间出苗率与基本苗数。基本苗数(hm-2)=(666.7 m2/行距)×一米单行苗数×15;田间出苗率=单位面积基本苗/单位面积有效种子粒数×100%;单位面积有效种子粒数=单位面积播种量(kg)×1 kg种子粒数×发芽率;1 kg种子粒数=1000/(千粒重(g)/1000)。每个处理随机调查6 m2,调查区域中,株行缺苗长度小于10 cm以下即为正常(0),10—17 cm无苗为缺苗记为1处,17 cm以上无苗计为断垄记为1处,每个处理缺苗、断垄长度累加即为累计长度,共3次重复。

1.3.2 单株次生根数及生理活性测定 分别在越冬期(12月中旬)、返青期(2月中旬)、拔节期(3月中旬)、抽穗期(4月中旬)、灌浆期(5月中旬)、蜡熟期(6月上旬)进行取样,测定根系活力及调查单株次生根数。选择有代表性、长势一致分布均匀的小麦,避开之前取样点(与之前取样点距离在20 cm以上),挖根深度20 cm,将带有泥土的植株根系带回实验室冲洗、计数。结合上述单株次生根数分析,选定具有代表性的待测鲜根样,放入冰盒带回实验室,采用改良TTC法测定根系活力。

1.3.3 籽粒灌浆速率测定 于开花期每小区选择长势一致的麦穗100个,挂牌标记。自开花后5 d 起,每隔5 d随机取标记穗10个,在每个穗中部取籽粒20粒,共200粒,105℃下杀青20 min,80℃烘干至恒重,测定千粒重,直至成熟,计算灌浆速率:

K = (M2–M1)/N

式中,K为灌浆速率,M2为本次测定的千粒重,M1为前一次测定的千粒重,N为两次测定的间隔日数。

1.3.4 产量及其构成要素的测定 成熟期,每小区取1 m2植株,调查成穗数,每小区随机取15株,室内考种,测定穗粒数、千粒重;每小区单独收获计产。

1.4 数据统计分析

使用Microsoft Excel 2016进行数据处理,利用SPASS 21.0软件对数据处理和统计分析,用Originlab 2017软件画图。2 结果

2.1 土壤耕作技术对小麦出苗质量的影响

试验结果表明,DT+H+C处理小麦出苗率最高,其次是RT+H+C处理,2个处理2年平均出苗率分别为91.65%和86.35%,RT处理出苗率最低,2年平均出苗率只有81.65%。相同耕、镇压因素条件下,耙处理后,出苗率提高1.0%—5.7%;相同耕、耙因素条件下,镇压处理后,出苗率增长在0.06%—8.3%。因此,在相同的旋耕或者深翻耕耕作方式下,通过耙、镇压可以改善种子发芽生长环境,增强种子与土壤的接触,促进种子萌发出苗,提高出苗率。从出苗情况上来看,深翻耕耕作方式播种质量以及出苗质量好于旋耕耕作方式,相同耙、镇压因素处理,深翻耕耕作方式极少出现缺苗、断垄,旋耕耕作方式出现缺苗、断垄最多,出苗质量是最差的。经过2016年的试验,改善试验之前连年旋耕导致耕层变浅现象,第二年试验在出苗率情况上,深翻耕耕作方式出苗情况有所提升,缺苗、断垄现象均减少(表1)。Table 1

表1

表1不同土壤耕作技术对小麦出苗的影响

Table 1

| 处理 Treatment | 2016-2017 | 2017-2018 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 缺苗处 Seedling missing | 断垄处 Dis- continuous row | 累计长度 Total length of missing seedlings and discontinuous row (cm) | 出苗率Emergence rate (%) | 缺苗处 Seedling missing | 断垄处 Dis- continuous row | 累计长度 Total length of missing seedlings and discontinuous row (cm) | 出苗率Emergence rate (%) | ||

| RT+H | 1 | 0 | 15 | 77.7 | 0 | 1 | 31 | 87.2 | |

| RT+H+C | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 1 | 0 | 35 | 94.0 | |

| RT+C | 1 | 0 | 16 | 77.7 | 0 | 1 | 26 | 85.7 | |

| RT | 2 | 2 | 78 | 77.0 | 0 | 1 | 32 | 86.3 | |

| DT+RT | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 2 | 25 | 90.7 | |

| DT+RT+C | 1 | 0 | 14 | 78.2 | 1 | 1 | 42 | 89.9 | |

| DT+H+C | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | |

| DT+H | 2 | 1 | 53 | 81.2 | 1 | 2 | 65 | 88.1 | |

新窗口打开|下载CSV

出苗情况的变异系数越大,说明各观测点出苗变异程度越大,即观测点出苗基本苗数、株高越不均匀;反之,变异系数越小,则表明出苗基本苗数、株高越均匀。从2年平均变异系数来看,基本苗数方面,各处理变异系数最大的是RT+C处理(3.71%),最小的是RT处理(0.02%);株高方面,各处理变异系数最大的是DT+RT处理(1.25%),最小的是DT+H+C处理(0.29%),耙、镇压后,出苗基本苗数、株高均有所提高(表2—3)。由此可得,深翻耕耕作方式有利于出苗率的提高以及出苗的整齐,但是对于出苗基本苗数,旋耕耕作方式表现较好;耙以及镇压均有利于出苗率、出苗基本苗数和株高的提高。

Table 2

表2

表2不同土壤耕作技术下小麦基本苗数的变化

Table 2

| 处理 Treatment | 2016-2017 | 2017-2018 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基本苗数 Number of seedling (×104·hm-2) | 标准差 Standard deviation | 变异系数 CV (%) | 基本苗数 Number of seedling (×104·hm-2) | 标准差 Standard deviation | 变异系数 CV (%) | ||

| RT+H | 307.52ab | 4.93 | 4.46 | 438.91b | 0.82 | 0.52 | |

| RT+H+C | 311.13ab | 7.21 | 6.44 | 472.25a | 7.04 | 4.13 | |

| RT+C | 307.52ab | 11.15 | 10.08 | 430.58b | 1.25 | 0.8 | |

| RT | 304.74b | 4.51 | 4.11 | 433.36b | 5.31 | 3.4 | |

| DT+RT | 321.41ab | 8.14 | 7.04 | 455.58ab | 4.03 | 2.45 | |

| DT+RT+C | 309.18ab | 5.51 | 4.95 | 452.80ab | 3.74 | 2.3 | |

| DT+H+C | 347.24a | 9.54 | 7.63 | 480.58a | 2.16 | 1.25 | |

| DT+H | 313.07ab | 8.02 | 7.12 | 444.47b | 6.85 | 4.29 | |

新窗口打开|下载CSV

Table 3

表3

表3不同土壤耕作技术下小麦出苗株高的变化

Table 3

| 处理 Treatment | 2016-2017 | 2017-2018 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 株高 Seedling height (cm) | 标准差 Standard deviation | 变异系数 CV (%) | 株高 Plant height (cm) | 标准差 Standard deviation | 变异系数 CV (%) | ||

| RT+H | 11.46b | 0.50 | 4.33 | 10.18bcd | 0.55 | 5.43 | |

| RT+H+C | 10.64c | 0.52 | 4.89 | 10.58b | 0.44 | 4.12 | |

| RT+C | 10.66c | 0.45 | 4.18 | 11.52a | 0.61 | 5.31 | |

| RT | 11.50b | 0.37 | 3.25 | 9.44d | 0.52 | 5.51 | |

| DT+RT | 11.56b | 0.34 | 2.98 | 9.96bcd | 0.55 | 5.48 | |

| DT+RT+C | 11.88b | 0.50 | 4.24 | 11.44a | 0.26 | 2.25 | |

| DT+H+C | 12.12b | 0.44 | 3.67 | 9.74cd | 0.30 | 3.09 | |

| DT+H | 12.84a | 0.36 | 2.81 | 10.26bc | 0.50 | 4.84 | |

新窗口打开|下载CSV

2.2 土壤耕作技术对小麦次生根数目和根系活力的影响

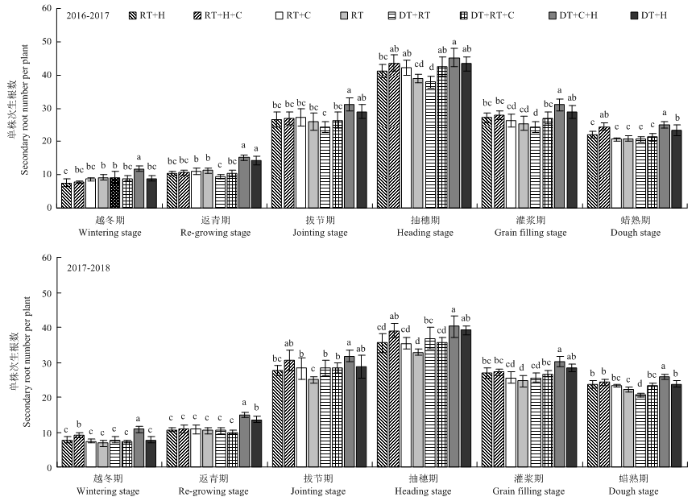

2.2.1 对单株次生根发根数目的影响 从越冬期开始,随着生育时期的推进,单株次生根的发生能力受到的影响越明显,处理间的差异越大,在拔节期,处理间差异越来越显著,抽穗期达到峰值,到蜡熟末期,处理间差异减小。从图1中可以看出,不同耕作技术条件下,在小麦全生育期单株次生根数均在抽穗期达到最高,其中DT+H+C处理最高,2年分别为45.2条与40.2条,与其他处理差异显著;抽穗期后,随着无效分蘖的死亡,单株次生根数逐渐降低。在灌浆期,DT+H+C处理与DT+H处理间差异不显著,但与其他处理差异显著,表明在深翻耕耕作方式与耙结合的条件下,促进了生育后期次生根的发生,有利于分蘖成穗和籽粒的灌浆。在抽穗期相同耙和镇压下,深翻耕耕作方式较旋耕耕作方式相比,单株次生根数增加0.5%—10.1%;相同耕、镇压因素下,耙后与不耙相比,单株次生根数增加3.3%—14.8%;相同耕、耙因素下,镇压后与不镇压相比,单株次生根出增加2.6%—12.2%。这可能主要是由于深翻耕耕作方式过后,加深耕层,促进根系深层次的生长及发育;耙、镇压后,粉碎土块,减小土壤之间空隙,提高单株次生根数增加速度。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1不同土壤耕作技术下小麦单株次生根数的变化

Fig. 1Changes of wheat secondary roots under different soil tillage techniques

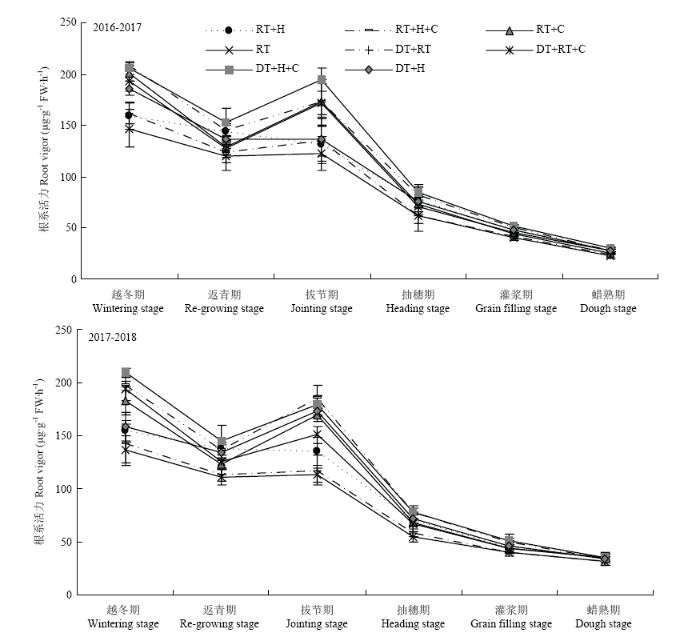

2.2.2 对不同生育时期根系生理活性的影响 由图2可以得出,小麦生育期间不同处理间根系变化范围为0—250 μg·g-1 FW·h-1。不同处理根系活力的变化趋势大体一致,均呈现先升后降的趋势,于越冬期和拔节期达较高水平。根系活力以DT+H+C处理最高,在越冬期达到最大值。耙和镇压措施对不同生育时期根系活力的影响存在较大差异,抽穗后不同耕作处理对根系活力的影响均小于抽穗前;越冬期和拔节期不同处理间根系活力下降幅度明显高于返青期和抽穗期,相同耕、镇压因素下,经过耙后,越冬期根系活力提升幅度为3.7%—15.5%,拔节期根系活力提升幅度为0.5%—47%;相同耕、耙因素下,经过镇压后,越冬期根系活力提升幅度为10.5%—37%,拔节期根系活力提升幅度为3.5%—49.9%。由此可见耙与镇压对根系活力的调控影响较明显,在生育前、中期提高根系活力,生育末期同时也具有延缓根系衰老的作用。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2不同土壤耕作技术下小麦根系活力的动态变化

Fig. 2Dynamics of wheat root vigor (improved TTC method) under different soil tillage techniques

2.3 土壤耕作技术对小麦粒重形成和籽粒产量的影响

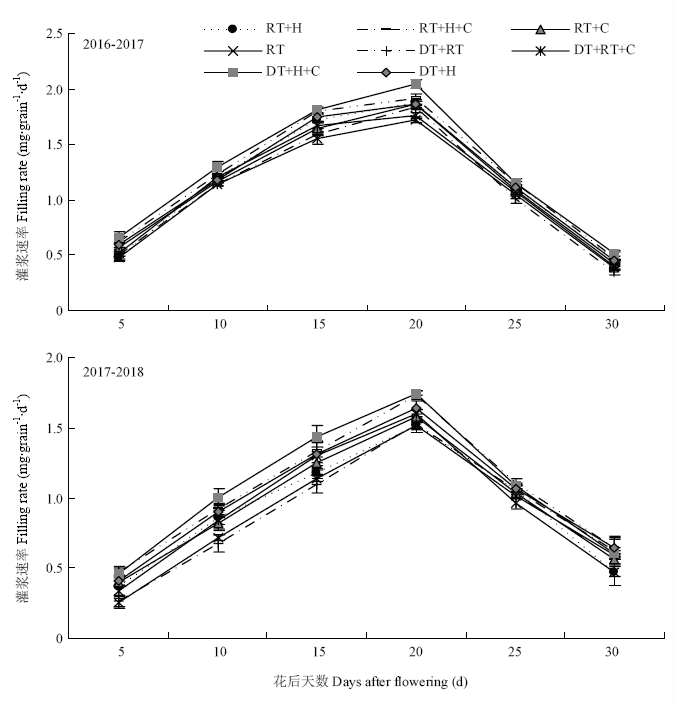

2.3.1 对籽粒灌浆速率和粒重形成的影响 由图3可知,籽粒灌浆速率在2年的试验中均呈现先升高后降低的变化趋势,花后5—10 d,DT+H+C处理和RT+H+C处理增长幅度显著高于其他处理,开花后20 d达到峰值;花后20 d,DT+H+C处理籽粒灌浆速率明显高于其他处理,同比提高1.0%—19.4%。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3不同土壤耕作技术对小麦灌浆速率的影响(灌浆速率单位改为:mg grain-1 d-1)

Fig. 3Effects of different soil tillage techniques on grain filling rate of wheat

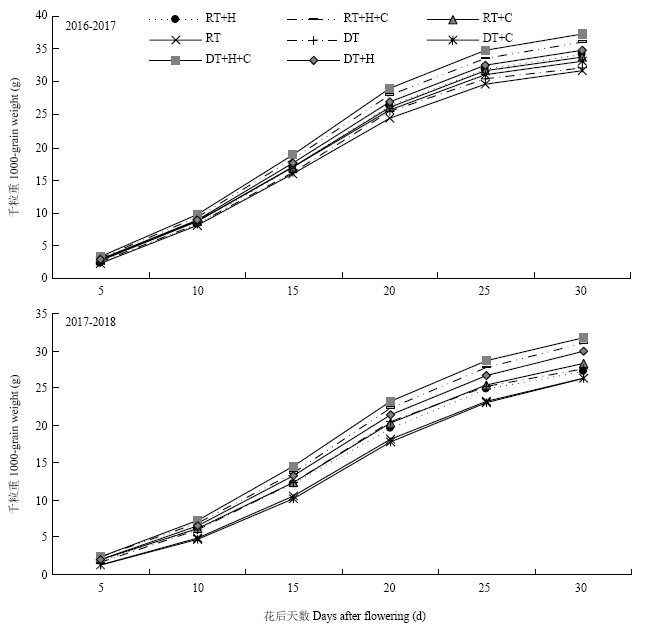

由图4可知,开花后籽粒千粒重变化呈“S”型曲线,灌浆初期,籽粒千粒重增长缓慢,灌浆中期是千粒重急剧增长的时期,灌浆后期籽粒千粒重的增加又趋缓慢,直至成熟收获。不同土壤耕作技术间千粒重变化存在差异,综合2年情况来看,前期DT+H+C处理增长最快,DT+RT处理增长最慢;中后期深翻耕耕作方式增重速度高于旋耕耕作方式,灌浆末期千粒重表现为DT+H+C处理最高,同比高于其他处理2%—20.8%,RT处理最低。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4不同土壤耕作技术条件下小麦籽粒千粒重的变化

Fig. 4Dynamics of 1000-grain weight of wheat under different soil tillage techniques

2.3.2 对籽粒产量及其构成因素的影响 由表4可以看出,不同的耕作技术对籽粒产量及其构成因素具有明显的调控效应。在2年试验中,单位面积穗数RT处理最低,DT+H+C处理最高,比RT处理增加23.9%、14.1%。2016—2017年度,穗粒数RT+H+C处理最低,DT+RT+C处理最高,增长15.1%;千粒重RT处理最低,RT+H+C处理最高,增长22.7%。2017—2018年度,穗粒数和千粒重在DT+RT处理中最低,DT+H+C处理最高,分别增长21.6%、34.8%。耙和镇压后,单位面积穗数、穗粒数和千粒重并未出现规律性变化。DT+H+C处理籽粒产量在2年中均为最高。经过耙和镇压后,千粒重以及籽粒产量都有明显提升,相同耕、镇压因素下,耙后产量提升幅度为1.4%—12.2%,相同耕、耙因素下,镇压后产量提升幅度为1.5%—9.6%。

Table 4

表4

表4不同土壤耕作技术对小麦产量及其构成因素的影响

Table 4

| 年份 Year | 处理 Treatment | 穗数 Spikes per unit soil area (×104·hm-2) | 穗粒数 Grains per spike | 千粒重 1000-grain weight (g) | 籽粒产量 Grain yield (kg·hm-2) |

|---|---|---|---|---|---|

| 2016-2017 | RT+H | 543.79a | 45.33abc | 37.97b | 7932.50bc |

| RT+H+C | 533.42ab | 42.00c | 42.80a | 8003.00ab | |

| RT+C | 580.85a | 42.33bc | 39.37ab | 7634.50d | |

| RT | 468.75c | 46.00ab | 34.87b | 7295.00e | |

| DT+RT | 492.84bc | 45.33abc | 36.93b | 7230.00e | |

| DT+RT+C | 549.35a | 48.33a | 35.00b | 7719.50cd | |

| DT+H+C | 544.36a | 47.33a | 36.83b | 8192.00a | |

| DT+H | 546.57a | 46.67a | 36.87b | 7662.50d | |

| 2017-2018 | RT+H | 605.77ab | 40.53b | 36.46b | 6156.25bc |

| RT+H+C | 652.62ab | 42.87b | 38.34b | 6257.20b | |

| RT+C | 636.41ab | 41.07b | 34.60c | 6013.10cd | |

| RT | 594.66b | 40.33b | 33.02c | 5487.15e | |

| DT+RT | 600.03ab | 39.13b | 32.81c | 5960.10d | |

| DT+RT+C | 627.62ab | 42.00b | 37.97b | 6052.35cd | |

| DT+H+C | 678.37a | 47.60a | 44.23a | 6501.10a | |

| DT+H | 606.51ab | 41.27b | 36.84b | 6042.15cd |

新窗口打开|下载CSV

经过2018年4月3日至7日晚霜冻害后,通过2年的产量对比,2017—2018年产量降低,降低幅度在21.3%—28.9%;在旋耕耕作方式下,平均降低幅度为29.2%,深翻耕耕作方式下,平均降低幅度为25.4%。由此可表明,深翻耕与旋耕相比,能够在冻害发生时降低产量损失,加上耙以及镇压,可将产量损失降至最低。与试验之前当地平均产量(9 240 kg·hm-2)相比,2年试验产量均在灾害性天气下有所降低。

2.4 土壤耕作技术对麦田经济效益的影响

不同耕作技术产生的经济效益如表5所示。与RT处理相比,RT+H、RT+H+C、RT+C、DT+H+C、DT+H处理经济效益在2年试验中均提高,2016—2017年经济效益增加在3.4%—9.9%;2017—2018年经济效益增加在8.2%—15.6%。其中DT+RT+C、DT+RT、RT处理差异不显著;DT+H+C的经济效益最高,与RT处理相比,两年平均经济效益增加12.3%。Table 5

表5

表5不同土壤耕作技术对麦田经济效益的影响

Table 5

| 年份 Year | 处理 Treatment | 机械生产成本 Machinery cost | 产值 Output value | 经济效益 Economic benefits |

|---|---|---|---|---|

| 2016-2017 | RT+H | 975 | 18721bc | 17746bc |

| RT+H+C | 1125 | 18887ab | 17762ab | |

| RT+C | 960 | 18017d | 17057d | |

| RT | 675 | 17216e | 16541e | |

| DT+RT | 1425 | 17063e | 15638e | |

| DT+RT+C | 1650 | 18218cd | 16568cd | |

| DT+H+C | 1155 | 19333a | 18178a | |

| DT+H | 975 | 18084d | 17109d | |

| 2017-2018 | RT+H | 975 | 14529bc | 13554bc |

| RT+H+C | 1125 | 14767b | 13642b | |

| RT+C | 960 | 14191cd | 13231cd | |

| RT | 675 | 12950e | 12275e | |

| DT+RT | 1425 | 14066d | 12641d | |

| DT+RT+C | 1650 | 14284cd | 12634cd | |

| DT+H+C | 1155 | 15343a | 14188a | |

| DT+H | 975 | 14259cd | 13284cd |

新窗口打开|下载CSV

3 讨论

3.1 不同土壤耕作技术与小麦出苗质量的关系

深翻耕后,耕层土壤大土块较多,土块间存在大空隙,播种时部分种子处于悬空状态;旋耕后土壤暄松,导致部分播种过深,这些耕作技术都将影响出苗率,增加缺苗、断垄现象的出现。前人研究结果表明,秸秆还田前提下,播种20 d后,旋耕、免耕处理中,二叶、一叶一心等较小苗龄比例均明显高于翻耕[19];秸秆还田后进行镇压处理则可显著提高小麦出苗率,对幼苗素质提高也有一定效果,但未达到显著水平[20]。本研究结果显示,DT+H+C处理的出苗率最高,其次是RT+H+C处理,深翻耕处理有利于出苗率的提高以及出苗的整齐,旋耕处理有利于提高出苗的均匀度,深翻耕与旋耕相比,可大幅度减少缺苗、断垄,耙、镇压处理后,出苗率、均匀度和整齐度有所提高,这与前人研究结果一致[15,20]。冬前幼苗质量直接影响其能否安全越冬,因此,打好整地播种基础,培育冬前壮苗,更是重中之重。根据各处理表现,DT+H+C处理,更容易获得高质量幼苗,以达到安全越冬、丰产目的。3.2 不同土壤耕作技术对小麦根系的影响

小麦作为须根系作物,根系下扎越深,越有利于利用深层土壤水分和养分[21],但由于连年旋耕,不利于蓄水保墒以及对深层土壤水分的吸收利用,耕作过后没有采取耙以及镇压措施,易造成在冬季寒、旱交加时出现冻害和死苗现象。研究表明,深松与旋耕相比,增加小麦次生根,增强植株抗倒能力[22]、作物根系活性及数量,直接影响着植株地上部生长发育和产量的形成;不同耕作方式形成的各种土壤环境中,表土干旱和紧实的土壤环境对次生根形成及根系活力变化影响较大,影响根系进一步的生长发育[23,24,25,26]。同时,迟仁立等[27]研究显示,播后大拖重压或小拖多次碾压反而使土壤的水肥气状况变劣,影响作物的生长发育,导致地下根量和籽粒产量下降,这与本试验镇压过后,促进根系活力以及次生根发根能力的结果相反,这可能因为迟仁立等试验土壤为潮土,秸秆未还田,播前用铁牛-55和11 kW(15马力)小四轮拖拉机处理小区轮迹排压地1—10遍,而本试验土壤为黄土,播前用重量180 kg,宽2.47 m的镇压器镇压,且秸秆还田造成不同的土壤环境,因而镇压过后出现不同效果。本试验抽穗期相同耙、镇压因素下,深翻耕与旋耕相比,单株次生根数增加0.5%—10.1%,深翻耕大量改善根系生长的土壤环境,在次生根旺发期促进次生根发生,明显提升次生根数目[24]。本研究表明,在小麦生育期间,不同处理根系活力的变化趋势大体一致,均呈现先升后降的趋势,在越冬期和拔节期出现峰值,均以DT+H+C处理最高。耙和镇压措施对根系活力的调控影响较明显,在生育前、中期提高根系活力,生育末期同时也具有延缓根系衰老的作用。3.3 不同土壤耕作技术与小麦籽粒产量的关系

前人对不同土壤耕作技术对小麦产量的影响有很多研究。深翻耕与旋耕相比,打破了因常年旋耕而形成的犁底层,促进根系下扎以及发育,保证生育后期的水肥供给,增强植株抗倒能力,增加穗数和千粒重,增加产量[23,28-30]。靳海洋[31]、任爱霞[32]和黄明等[33]等认为,耕作方式对各阶段灌浆速率影响大,株行配置对灌浆持续期影响明显,进而影响小麦千粒重以及产量;不同耕作方式可影响籽粒各阶段灌浆持续天数、籽粒灌浆速率和粒重,在灌浆各阶段,免耕各处理的灌浆速率均比传统耕作高[34,35],同时深松秸秆还田与免耕秸秆还田可减缓光合午休现象,使冬小麦维持较高的光合速率,有利于干物质积累和产量的提高[36]。本试验结果表明,土壤耕作技术影响籽粒产量,同时千粒重的变化趋势与籽粒产量变化趋势一致。通过2年的产量对比得出,深翻耕与旋耕相比,深翻耕在遇到冻害灾害性天气,可以最大程度的减少产量损失,加上耙以及镇压处理,可将产量损失降至最低,这与前人研究结果相反[27],可能与后期管理以及温度变化有关。2017—2018年灌浆速率峰值明显低于2016—2017年,同比降低10.0%—20.3%。这可能是因为2018年4月3日至7日,河南省中部及北部地区出现大范围降温,降温幅度在15℃,低温至-2.8℃,出现晚霜冻害,严重影响幼穗发育,进而影响灌浆期灌浆速率与籽粒千粒重。花后25—30 d,2016—2017年灌浆速率下降幅度明显大于2017—2018年,这可能是受到2017年5月10日至18日干热风,及5月22日强对流大风出现倒伏的影响,加速根系死亡,提前早熟,进而影响灌浆速率,最终影响籽粒成熟及粒重的形成。两次灾害性天气,对试验籽粒影响较大,但处理间仍差异显著。本试验研究的2年,籽粒灌浆分别受到干热风以及倒春寒的灾害性天气,进而影响产量。但从经济效益来看,虽然深翻耕耕作方式机械成本费用较高于旋耕耕作方式处理,但是耙和镇压后,提高出苗率,深翻耕处理后比旋耕处理苗壮,减少中后期麦田管理费用,增加产量,最终提高农民经济收益。4 结论

在黄淮平原农区当前秸秆还田耕作模式中,深翻耕显著提高出苗率、整齐度,获得高质量幼苗,同时耕层增加提高植株发根能力和根系活力,进而间接影响生育后期灌浆速率以及籽粒产量。深翻耕+耙+镇压(DT+H+C)处理出苗率以及产量最高,旋耕(RT)处理缺苗、断垄最高,出苗率低,2年平均产量最低;耙以及镇压措施,可提高出苗率及幼苗均匀度和整齐度,促进次生根增多,生育前、中期根系活力提高,生育后期具有明显延缓根系衰老的作用,增强植株抗逆能力。综上所述,深翻耕+耙+镇压能够明显增加出苗率和提高幼苗质量,增强抗灾减灾能力,减少田间管理投入,促进产量提高,可作为黄淮平原农区一年两熟制农田黄土类土壤类型适宜的耕作方式。参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

DOI:10.3724/SP.J.1006.2012.00675URLMagsci [本文引用: 1]

黄淮海地区旱地小麦种植面积较大,降水少且年际间变化幅度大造成其产量低而不稳。耕作措施可影响土壤的蓄水,于2009—2011年连续2个小麦生长季,设置条旋耕、深松+条旋耕、深松+旋耕和旋耕4种耕作方式处理,研究耕作方式对黄淮海地区旱地小麦耗水特性和干物质积累的影响。结果表明,深松+条旋耕处理有利于降低小麦播种至冬前阶段的耗水量,提高开花至成熟阶段的耗水量及其占总耗水量的比例。2009—2010年度,深松+条旋耕处理播种至拔节阶段0~20 cm土层贮水减少量显著低于深松+旋耕和旋耕处理,拔节至成熟阶段40~160 cm土层贮水减少量显著高于条旋耕和旋耕处理。2009—2010年度的各生育时期和2010—2011年度的苗期、开花期、灌浆期,深松+条旋耕处理株间蒸发量显著低于深松+旋耕和旋耕处理,与条旋耕处理无显著差异。深松+条旋耕处理开花至成熟阶段干物质积累量显著高于其他处理,耗水量显著高于条旋耕和旋耕处理,水分利用效率高于深松+旋耕和旋耕处理,与条旋耕处理无显著差异,而且籽粒产量最高,是本试验条件下的最优耕作方式。

DOI:10.3724/SP.J.1006.2012.00675URLMagsci [本文引用: 1]

黄淮海地区旱地小麦种植面积较大,降水少且年际间变化幅度大造成其产量低而不稳。耕作措施可影响土壤的蓄水,于2009—2011年连续2个小麦生长季,设置条旋耕、深松+条旋耕、深松+旋耕和旋耕4种耕作方式处理,研究耕作方式对黄淮海地区旱地小麦耗水特性和干物质积累的影响。结果表明,深松+条旋耕处理有利于降低小麦播种至冬前阶段的耗水量,提高开花至成熟阶段的耗水量及其占总耗水量的比例。2009—2010年度,深松+条旋耕处理播种至拔节阶段0~20 cm土层贮水减少量显著低于深松+旋耕和旋耕处理,拔节至成熟阶段40~160 cm土层贮水减少量显著高于条旋耕和旋耕处理。2009—2010年度的各生育时期和2010—2011年度的苗期、开花期、灌浆期,深松+条旋耕处理株间蒸发量显著低于深松+旋耕和旋耕处理,与条旋耕处理无显著差异。深松+条旋耕处理开花至成熟阶段干物质积累量显著高于其他处理,耗水量显著高于条旋耕和旋耕处理,水分利用效率高于深松+旋耕和旋耕处理,与条旋耕处理无显著差异,而且籽粒产量最高,是本试验条件下的最优耕作方式。

[D].

URL [本文引用: 1]

[D].

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

[D].

URL [本文引用: 1]

[D].

URL [本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

URLMagsci [本文引用: 1]

河南传统农业有着悠久的历史和丰富的内涵。河南传统农业作物种植历史悠久,其耕作制度以精耕细作为主要特征,以多熟种植和间、混、套作为主要方式。从野生植物驯化为粮食作物到农作物育种;从传统农具的发明创造到精耕细作这种北方旱地典型耕作制度的建立和演变,河南传统农业长盛不衰,许多方面都处于当时全国乃至世界领先地位。河南传统农业作物起源以及耕作制度的演变过程,为当今保护性耕作技术的发展和农业资源环境高效利用,为新时期粮食安全和农业现代化建设提供了有益思考。

URLMagsci [本文引用: 1]

河南传统农业有着悠久的历史和丰富的内涵。河南传统农业作物种植历史悠久,其耕作制度以精耕细作为主要特征,以多熟种植和间、混、套作为主要方式。从野生植物驯化为粮食作物到农作物育种;从传统农具的发明创造到精耕细作这种北方旱地典型耕作制度的建立和演变,河南传统农业长盛不衰,许多方面都处于当时全国乃至世界领先地位。河南传统农业作物起源以及耕作制度的演变过程,为当今保护性耕作技术的发展和农业资源环境高效利用,为新时期粮食安全和农业现代化建设提供了有益思考。

[D].

URL [本文引用: 1]

[D].

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

URL [本文引用: 1]

[D].

URL [本文引用: 1]

[D].

URL [本文引用: 1]

[D].

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 2]

URL [本文引用: 2]

DOI:10.1016/S0378-4290(00)00074-5URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URLMagsci [本文引用: 1]

该研究针对黄土台塬地区长期采用单一土壤耕作制度存在的弊端,以连续免耕、连续深松和连续翻耕为对照,通过连续6年的定位试验(2007?2013年),研究免耕(NT)、深松(ST)和翻耕(PT)3种耕作法集成的6种轮耕体系(NT/ST、ST/PT、ST/NT、NT/PT/ST、NT/NT/ST和PT/PT/ST)对黄土台塬旱地冬小麦→春玉米轮作田土壤生产性能的影响。结果表明,1)在降低土壤容重、提高土壤孔隙度、改善土壤结构及增强土壤通透性方面,6种轮耕体系以ST/PT体系表现最优,其次是PT/PT/ST;2)6种轮耕体系0~40 cm土层土壤养分含量均较试验开始前显著增加,其中土壤有机质含量和全效养分含量均以NT/ST和NT/NT/ST增加较多,而土壤速效养分则以ST/PT和PT/PT/ST增加较多;3)播种和收获时0~200 cm土层土壤贮水量,均以NT/ST和NT/NT/ST较高;4)6种轮耕体系6年作物籽粒产量、水分利用效率(WUE)和经济效益整体效应,以ST/PT最高,其次是NT/ST,再次是NT/PT/ST,而NT/NT/ST体系最低,其中ST/PT作物籽粒产量较其他轮耕体系高5.4%~14.1%,且差异均达显著水平(P<0.05),WUE高1.9%~14.1%,经济效益高8.2%~22.6%(P<0.05)。总之,在6种轮耕体系中,以ST/PT(深松与翻耕逐年轮换)体系轮耕的土壤理化性状最佳、生产性能最优、水分利用效率最高,是黄土台塬及类似地区"冬小麦→春玉米"轮作田的最佳轮耕体系,其次是NT/ST(免耕与深松逐年轮换)体系。

URLMagsci [本文引用: 1]

该研究针对黄土台塬地区长期采用单一土壤耕作制度存在的弊端,以连续免耕、连续深松和连续翻耕为对照,通过连续6年的定位试验(2007?2013年),研究免耕(NT)、深松(ST)和翻耕(PT)3种耕作法集成的6种轮耕体系(NT/ST、ST/PT、ST/NT、NT/PT/ST、NT/NT/ST和PT/PT/ST)对黄土台塬旱地冬小麦→春玉米轮作田土壤生产性能的影响。结果表明,1)在降低土壤容重、提高土壤孔隙度、改善土壤结构及增强土壤通透性方面,6种轮耕体系以ST/PT体系表现最优,其次是PT/PT/ST;2)6种轮耕体系0~40 cm土层土壤养分含量均较试验开始前显著增加,其中土壤有机质含量和全效养分含量均以NT/ST和NT/NT/ST增加较多,而土壤速效养分则以ST/PT和PT/PT/ST增加较多;3)播种和收获时0~200 cm土层土壤贮水量,均以NT/ST和NT/NT/ST较高;4)6种轮耕体系6年作物籽粒产量、水分利用效率(WUE)和经济效益整体效应,以ST/PT最高,其次是NT/ST,再次是NT/PT/ST,而NT/NT/ST体系最低,其中ST/PT作物籽粒产量较其他轮耕体系高5.4%~14.1%,且差异均达显著水平(P<0.05),WUE高1.9%~14.1%,经济效益高8.2%~22.6%(P<0.05)。总之,在6种轮耕体系中,以ST/PT(深松与翻耕逐年轮换)体系轮耕的土壤理化性状最佳、生产性能最优、水分利用效率最高,是黄土台塬及类似地区"冬小麦→春玉米"轮作田的最佳轮耕体系,其次是NT/ST(免耕与深松逐年轮换)体系。

URLMagsci [本文引用: 2]

<P>在华北平原小麦-玉米一年两熟条件下,玉米秸秆还田后小麦出苗率下降的原因可归纳为播种过浅、播种过深、秸秆或根茬物理阻碍、种子霉烂及土壤水分不足或干湿不均等5方面。影响出苗的关键因素在传统翻耕方式下(对照)依次是土壤水分不足、播种过浅、根茬阻碍;在秸秆粉碎还田后翻耕播种方式下为土壤水分不足、秸秆阻碍、播种过浅;在秸秆粉碎还田旋耕播种方式下为秸秆阻碍、土壤水分不足、播种过浅;在秸秆粉碎还田直播方式下为秸秆阻碍、播种过深、种子霉烂、播种过浅、土壤水分不足;在秸秆立秆直播方式下为秸秆阻碍、种子霉烂、播种过浅、土壤水分不足、播种过深。在后两2种种植方式下秸秆还田量与小麦出苗率可分别用y =402.67x<SUP>-0.7192</SUP>和 y =509.4x<SUP>-1.0597</SUP>表示。</P>

URLMagsci [本文引用: 2]

<P>在华北平原小麦-玉米一年两熟条件下,玉米秸秆还田后小麦出苗率下降的原因可归纳为播种过浅、播种过深、秸秆或根茬物理阻碍、种子霉烂及土壤水分不足或干湿不均等5方面。影响出苗的关键因素在传统翻耕方式下(对照)依次是土壤水分不足、播种过浅、根茬阻碍;在秸秆粉碎还田后翻耕播种方式下为土壤水分不足、秸秆阻碍、播种过浅;在秸秆粉碎还田旋耕播种方式下为秸秆阻碍、土壤水分不足、播种过浅;在秸秆粉碎还田直播方式下为秸秆阻碍、播种过深、种子霉烂、播种过浅、土壤水分不足;在秸秆立秆直播方式下为秸秆阻碍、种子霉烂、播种过浅、土壤水分不足、播种过深。在后两2种种植方式下秸秆还田量与小麦出苗率可分别用y =402.67x<SUP>-0.7192</SUP>和 y =509.4x<SUP>-1.0597</SUP>表示。</P>

URLMagsci [本文引用: 1]

<p>在黄淮平原小麦玉米一年两熟、玉米收获后秸秆全量还田条件下,采用播量、播深和镇压三因素裂区试验,研究了不同播种方式对土壤容重、总孔隙度及小麦品种济麦22冬前出苗率、春季分蘖和单株次生根的影响。结果表明:播量极显著影响小麦次生根、分蘖数和出苗率,对以上指标作用力分别达到65.52%、54.02%和35.46%;镇压极显著影响出苗率,作用力达23.48%;播量、播深和镇压对土壤容重和总孔隙度的影响不显著。播深与镇压的交互效应表现为播量越大其交互作用越明显。</p>

URLMagsci [本文引用: 1]

<p>在黄淮平原小麦玉米一年两熟、玉米收获后秸秆全量还田条件下,采用播量、播深和镇压三因素裂区试验,研究了不同播种方式对土壤容重、总孔隙度及小麦品种济麦22冬前出苗率、春季分蘖和单株次生根的影响。结果表明:播量极显著影响小麦次生根、分蘖数和出苗率,对以上指标作用力分别达到65.52%、54.02%和35.46%;镇压极显著影响出苗率,作用力达23.48%;播量、播深和镇压对土壤容重和总孔隙度的影响不显著。播深与镇压的交互效应表现为播量越大其交互作用越明显。</p>

DOI:10.5846/stxb201404140716URLMagsci [本文引用: 1]

针对关中地区土壤连续单一耕作存在的主要问题,进行了土壤轮耕效应研究.2009年至2012年在关中一年两熟区采用连续4a旋耕(RT)、翻耕-免耕-翻耕-免耕(PNT)和深松-免耕-深松-免耕(SNT)3种耕作处理,对土壤容重、紧实度及小麦根系生长进行了研究.结果表明,与试验前相比,夏玉米收获后(2013年10月)两种轮耕处理显著(<i>P</i>< 0.05)降低了0-10、10-20 cm土壤容重,旋耕处理在0-10 cm处差异不显著,而10-20 cm土壤容重显著增大;与旋耕处理相比,两种轮耕处理0-10、10-20 cm土壤容重在第4季冬小麦整个生育期内变异系数较小,土壤紧实度较低,且改善效果在冬小麦生育中后期10-20 cm土层体现更为显著;旋耕处理0-10、10-20 cm土壤紧实度与含水量均呈显著负相关,相关系数分别为-0.89、-0.85,两种轮耕处理相关性不显著;0-40 cm土层根重密度和根系活力表现为:两种轮耕处理>连年旋耕.可见,长期旋耕后进行轮耕(免耕与翻耕、深松)有利于改善土壤物理状况,促进作物根系生长.

DOI:10.5846/stxb201404140716URLMagsci [本文引用: 1]

针对关中地区土壤连续单一耕作存在的主要问题,进行了土壤轮耕效应研究.2009年至2012年在关中一年两熟区采用连续4a旋耕(RT)、翻耕-免耕-翻耕-免耕(PNT)和深松-免耕-深松-免耕(SNT)3种耕作处理,对土壤容重、紧实度及小麦根系生长进行了研究.结果表明,与试验前相比,夏玉米收获后(2013年10月)两种轮耕处理显著(<i>P</i>< 0.05)降低了0-10、10-20 cm土壤容重,旋耕处理在0-10 cm处差异不显著,而10-20 cm土壤容重显著增大;与旋耕处理相比,两种轮耕处理0-10、10-20 cm土壤容重在第4季冬小麦整个生育期内变异系数较小,土壤紧实度较低,且改善效果在冬小麦生育中后期10-20 cm土层体现更为显著;旋耕处理0-10、10-20 cm土壤紧实度与含水量均呈显著负相关,相关系数分别为-0.89、-0.85,两种轮耕处理相关性不显著;0-40 cm土层根重密度和根系活力表现为:两种轮耕处理>连年旋耕.可见,长期旋耕后进行轮耕(免耕与翻耕、深松)有利于改善土壤物理状况,促进作物根系生长.

URL [本文引用: 2]

URL [本文引用: 2]

DOI:10.7606/j.issn.1009-1041.2012.04.020URLMagsci [本文引用: 2]

为给小麦生产中的合理轮耕提供参考依据,通过田间定位试验,研究了轮耕麦田土壤容重及小麦根系发育的变化。结果表明,与连续旋耕3年相比,旋耕2年后深耕处理降低了15~25 cm土层土壤容重,对表层土壤容重影响相对较小,增加了不同层次土壤根量、生育中后期15~20 cm土壤单株次生根数和根系活力。说明在黄淮平原当前普遍采用一年两熟种植制度和作物秸秆通过旋耕还田的耕作方式下,采取旋耕2年后深耕对于改善麦田土壤条件、促进小麦根系生长发育更为有利。

DOI:10.7606/j.issn.1009-1041.2012.04.020URLMagsci [本文引用: 2]

为给小麦生产中的合理轮耕提供参考依据,通过田间定位试验,研究了轮耕麦田土壤容重及小麦根系发育的变化。结果表明,与连续旋耕3年相比,旋耕2年后深耕处理降低了15~25 cm土层土壤容重,对表层土壤容重影响相对较小,增加了不同层次土壤根量、生育中后期15~20 cm土壤单株次生根数和根系活力。说明在黄淮平原当前普遍采用一年两熟种植制度和作物秸秆通过旋耕还田的耕作方式下,采取旋耕2年后深耕对于改善麦田土壤条件、促进小麦根系生长发育更为有利。

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URLMagsci [本文引用: 1]

<p>土壤深松打破犁底层可改变土壤的理化性状 ,从而改善小麦根系的生长条件。与对照 (未深松 )相比 ,小麦的群体根系活性明显提高 ,垂直分布下移 ,使深层土壤的群体根系活性相对提高 ,进而对延缓地上部衰老和提高产量产生积极效应。</p>

URLMagsci [本文引用: 1]

<p>土壤深松打破犁底层可改变土壤的理化性状 ,从而改善小麦根系的生长条件。与对照 (未深松 )相比 ,小麦的群体根系活性明显提高 ,垂直分布下移 ,使深层土壤的群体根系活性相对提高 ,进而对延缓地上部衰老和提高产量产生积极效应。</p>

URLMagsci [本文引用: 2]

采用大、小四轮式拖拉机在冬小麦播种地上压地1到10遍,对照为未压实地,测定对小麦生育产量影响;同时进行了不同程度土壤压实后孔隙度为58%,52%,46%和40%的土壤理化性状测定试验。结果表明不同程度压实具有系统累积效应,为免耕、保护性耕作和减免中耕提供了运用依据。

URLMagsci [本文引用: 2]

采用大、小四轮式拖拉机在冬小麦播种地上压地1到10遍,对照为未压实地,测定对小麦生育产量影响;同时进行了不同程度土壤压实后孔隙度为58%,52%,46%和40%的土壤理化性状测定试验。结果表明不同程度压实具有系统累积效应,为免耕、保护性耕作和减免中耕提供了运用依据。

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.agee.2014.08.001URL

[D].

URL [本文引用: 1]

[D].

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]