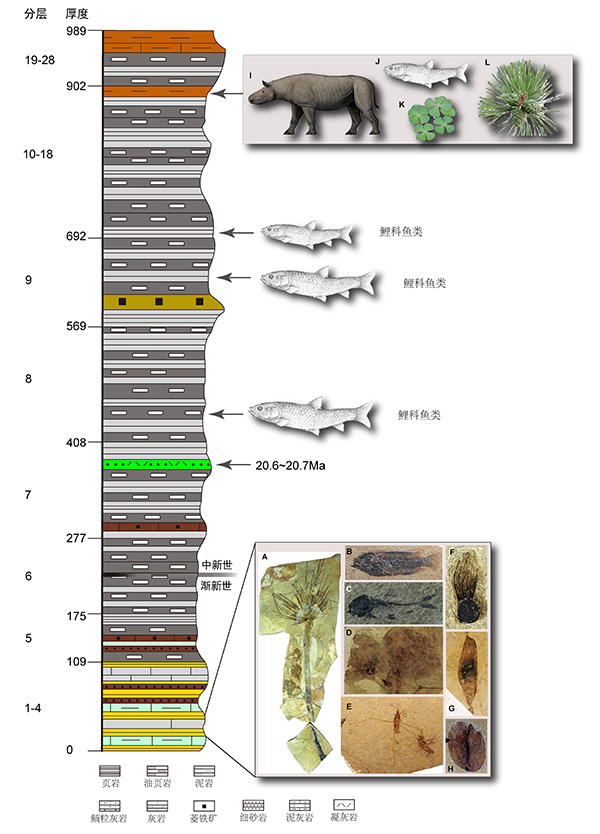

在尼玛盆地南缘和伦坡拉盆地丁青组中下段沉积中保存有丰富的鱼类化石,代表着完全不同于现今高原鱼类的晚渐新世区系,如鲤科鲃类的张氏春霖鱼和高原首例鲈形目鱼类化石记录—攀鲈科西藏始攀鲈。形态和解剖特征对比显示它们是生活在低海拔温暖地区的鱼类,反映了本地区鱼类在高原隆升前的演化阶段。在伦坡拉盆地和尼玛盆地的丁青组地层中与春霖鱼、始攀鲈共生的植物化石超过50种,代表了目前为止西藏地区已知保存最好、多样性最高的植物化石组合,其中的西藏似沙巴棕、西藏椿榆、伦坡拉栾树、长梗似浮萍叶等指示该植物组合生长于海拔相当低的热带至亚热带森林地区。

在伦坡拉盆地早中新世地层中,以春霖鱼和始攀鲈为代表的热带鱼类已消失,原始的裂腹鱼类大头近裂腹鱼取而代之。随着高原的继续隆升,至上新世达到现代高度和整体规模,具一列咽喉齿的高度特化的裂腹鱼随之出现。在伦坡拉盆地丁青组早中新世段地层中发现的近无角犀化石证明,青藏高原地区在早中新世已经脱离了热带和亚热带环境,而转为与温带气候一致的温凉环境,并在上新世孕育了寒冷适应性的哺乳动物。早中新世的植被中以北温带的落叶阔叶树种占据优势地位,针叶树种居次要地位,草本植物开始有了进一步的发展,也反映气候背景已由晚渐新世的热带、亚热带类型转变为温带特征。

地质证据显示渐新世/中新世之交是青藏高原构造演化的一个关键时期,高原中部在早中新世隆升到接近3000m高度所产生的降温效应,使该区域的陆地生态系统脱离了热带、亚热带环境,逐渐转变为具有温带特征的动植物组合,并且开始出现今天高原生物类型的早期代表,如原始的裂腹鱼类。综合青藏高原的隆升进程和全球气候变化以及它们之间的内在关联,可知高原内部气候阶段性变化可能是二者叠加作用的结果,进而促成了陆地生态系统由温暖甚至炎热的体系向温凉方向的转变。

原文链接:http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/CSB/doi/10.1360/TB-2019-0053?slug=fulltext

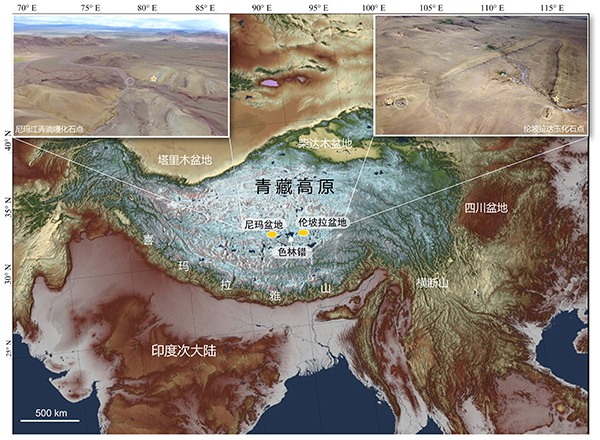

图1 青藏高原中部古近纪-新近纪化石考察工作点及含化石剖面航拍图

图2 藏北伦坡拉盆地古近纪-新近纪丁青组岩性序列和化石层及其所含化石类型

图3 青藏高原中部古近纪末热带、亚热带低地暖湿生态系统复原(吴飞翔绘)

图4 青藏高原中部新近纪初温凉山地生物群落复原(吴飞翔绘)