,1, 苗振龙

,1, 苗振龙 ,2

,2Spatial distribution of digital economic growth dynamics and regional income

CHEN Xiuying ,1, MIAO Zhenlong

,1, MIAO Zhenlong ,2

,2通讯作者:

收稿日期:2020-06-2修回日期:2021-03-9

| 基金资助: |

Received:2020-06-2Revised:2021-03-9

| Fund supported: |

作者简介 About authors

陈修颖(1965-), 男, 湖南长沙人, 博士, 教授, 研究方向为经济地理和区域规划。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (2094KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

陈修颖, 苗振龙. 数字经济增长动力与区域收入的空间分布规律. 地理学报, 2021, 76(8): 1882-1894 doi:10.11821/dlxb202108005

CHEN Xiuying, MIAO Zhenlong.

数字经济作为一种日益重要的新兴现象正在快速增长[1],尤其是在发展中国家这一现象更为明显。尽管中国经济的平均数字化水平仍然低于发达经济体,但是某些地区和部门,尤其是电子商务和金融科技数字化发展很高[2]。数字经济是以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素,以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动[3],其已成为驱动全球经济社会发展和技术创新的主导力量。人类社会正在进入以数字化生产力为主要标识的新历史阶段,在中国沿海地区,高速增长的数字化促进了生产率的增长,对各部门的产业发展和就业产生了不同的影响。数字经济与传统经济的融合既是当前基本事实,也代表了未来经济的发展趋势[4]。经济结构的变化正在导致形成一种复杂多样的区域增长行为模式[5],数字化将通过提升生产效率继续带动产业的发展,缓和随着经济成熟而潜在的增长的下降趋势,并推动对中国经济增长动力的重塑[2]。

1 研究回顾

伴随信息和通信技术(Information and Communications Technology, ICT)部门的快速发展,数字经济的内涵随着基础技术的发展而在不断地丰富和完善。从20世纪60年代的计算机,90年代的互联网,及近期的工业机器人技术[6]、5G、人工智能、智能智造和区块链技术,新技术爆炸式的增长及其在各层面的快速应用衍生出诸多新领域,如金融科技、无人驾驶、区块链金融等。目前,关于数字经济的定义,可以分别从狭义和广义的视角进行界定,狭义层面仅指ICT部门,包括电信、互联网、IT服务、硬件和软件等。广义定义既包括ICT部门,也包括与数字技术集成的传统部门的一部分[7]。2016年杭州G20峰会运用了这一广泛的概念,并将数字经济定义为“广泛的经济活动,其中包括将数字化信息和知识用作生产的关键因素,而将现代信息网络用作重要的活动空间”[3]。数字经济的核心是“数字部门”,即生产基础数字产品和服务的IT/ICT部门[7]。相较于借助信息通信技术在经济部门开展的“数字化经济”活动,本文认为数字经济是以数据为生产要素构成的,经济部门的部分或全部产出源自数字技术、数字网络、数字服务或数字商业模式的一系列经济行为。随着数字经济的快速发展,区域间信息鸿沟相对差异在逐渐减小[8],而区域收入也呈现了相对差异系数先减后增态势,绝对差异逐渐增大,并且随着空间区位的变化,东中西部差异呈现扩大化趋势。数字经济作为继农业经济、工业经济等传统经济之后的新经济形态[9],其持续增长的推动力是经济和政治因素,当然它们也扎根于技术创新等更广泛的力量[1]。而技术创新所带来的影响,都可以理解为其扩散规模和影响深度的乘积[10],并对地区经济增长产生积极影响[11,12]。这种影响既是对现有经济流程、系统和各部门的冲击破坏,也是对现有的消费行为、业务互动和业务模型的重塑[13],即新的经济形态、新的经济过程、新的经济系统和部门的出现。目前关于数字经济的研究,主要集中于数字经济的空间分异及影响因素[14],蚂蚁效应与数字经济的群体行为研究[15],数字经济对社会工作和企业生产的影响[16],数字经济与普惠金融及包容性增长的研究[17],数字经济与经济高质量增长的理论架构分析[4, 18],及数字经济评价体系及应用领域[19,20]等。但目前关于数字经济增长动力的主导类型及地域分布的研究仍未见刊,同时关于数字经济增长的动力构成及动力发展阶段与区域收入之间的空间关联效应的研究仍不多见。如何构建一套基于地级市层面,针对数字经济增长动力主导类型的评价指标体系,并对其主导动力组合类型及空间分布进行分析,找出不同地区内部的优势动力和待优化动力,并揭示各地区的数字经济增长动力构成与区域收入之间的关联效应,成为本文研究的主要目的。

2 研究思路

2.1 研究指标与类型划分

经济增长动力可从多个角度进行分析,大多数经济体的经济增长过程非常曲折缓慢[21],且伴随着经济发展阶段的变化其增长动力的构成和重要性也在发生变化。经济增长的动力在于资本的积累、劳动力的增加和生产效率的提高[22],从而带动生产能力的扩张。同时,“创新是资本主义的永动机”,其增长动力不仅是长期存在的,在发展过程也会以一种动态变化的形态存在[23]。创新驱动动力、产业基础动力和社会经济动力在推动区域经济增长过程中发挥着重要作用[13]。从经济增长的长周期看[24],人口、全要素生产率、物质资本、就业和人力资本以及能源和化石燃料资源(特别是石油和天然气)等是主要驱动力。智力资源对经济增长会产生深远影响[25],同时,要素配置效率和集聚形态作为区域经济增长的新动力,既可以推动区域经济增长,又可以推动经济结构的调整优化[26]。数字经济作为经济的一种新形态,其增长过程亦遵循相应规律。创新仍然是ICT行业的主要驱动力[27],信息应用设施投资的增长可以推动数字经济市场的发展,在许多国家通过适应竞争,创新和投资的监管框架推动数字经济增长。当前关于数字经济评价体系主要包括世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)的网络准备度指数转型2.0版[28],欧盟数字经济与社会发展指数[29],美国商务部关于数字经济测度的建议[30],经济合作与发展组织衡量数字经济指标建议[6],中国信息通信研究院数字经济指数等。基于数字经济的评价指标体系的构建及综合测算,不同研究样本或同一样本的不同时段在指标选取中亦存在一定的差异性。结合前文中关于数字经济内涵的界定,以及地级市研究单元的数据可获得性,本文从4个方面选取相关指标,构建了数字经济增长动力评价指标体系(表1)。数字经济增长的动力要素评价指标体系共包括4个一级动力类型指标和10个二级动力要素指标,分别为市场需求动力、信息应用动力、创新驱动动力及产业供给动力,10个动力要素指标分别为人均在线购物数额(用人均地区社会消费品零售总额替代)、人均在线支付数额(用人均电信业务支出额替代)、百人移动电话保有率、百人互联网网民比例、万人专利保有量、万人大学生保有量、服务业占区域GDP(RGDP)比例、服务业占固定投资比例、财政自给率[31]及信息通信产业就业占比。

Tab. 1

表1

表1数字经济增长动力指标体系及类型

Tab. 1

| 动力类型 | 代表指标 | 指标计算公式 | 单位 | 标签 | 文献来源 |

|---|---|---|---|---|---|

| 市场需 求动力 | 人均在线购物数额 | 地区社会消费品零售总额/地区总人口 | 元 | Onlicon | [19, 27, 29] |

| 人均在线支付数额 | 地区电信业务收入总额/地区总人口 | 元 | Onlipay | [19, 29] | |

| 信息应 用动力 | 百人移动电话保有率 | 地区移动电话数量/地区总人口 | 个/万人 | Mobile | [14, 27, 30] |

| 百人互联网网民比例 | 地区互联网网民数量/地区总人口 | % | Internet | [6, 27] | |

| 信息通信产业就业比例 | 信息通信产业就业人数/城镇总就业人数 | % | Infojob | [6, 8, 29] | |

| 创新驱 动动力 | 万人专利保有量 | 地区授权专利数/地区总人口 | 个/万人 | Patent | [6, 29] |

| 万人大学生保有量 | 地区大学生数/地区总人口 | 人/万人 | Student | [6, 11] | |

| 产业供 给动力 | 服务业产值占RGDP比例 | 服务业RGDP/区域GDP总量 | % | Servout | [12, 27] |

| 服务业投资占固定投资比例 | 服务业投资额/总固定投资额 | % | Servinve | [6, 29] | |

| 财政自给率 | 地方财政一般预算内收入/一般预算内支出 | % | Finself | [11-12, 31] |

新窗口打开|下载CSV

2.2 数据来源

本文所需要数据主要源自2007—2017年《浙江统计年鉴》《浙江信息年鉴》,并以GIS中分级设色法为支撑,构建了浙江省数字经济增长动力要素地理空间数据库,以此完成地理空间数据的可视化表达。研究浙江省数字经济增长及其动力机制具有一定的代表性,通过分析浙江省11个地级市的数字经济增长过程中主要推动力类型及地区分布,既可以揭示浙江省发展数字经济过程中的主导动力因素组合类型及待优化动力因素构成,又可以为加速长三角数字经济区域合作,推动数字长三角和数字中国建设提供一定的经验借鉴和指导。2.3 研究方法

2.3.1 Weaver-Thomas模型 Weaver-Thomas模型由威弗[32]提出,经Thomas[33]改进完善。Weaver-Thomas模型原理是在多要素构成的系统中,寻求各要素的实际组合比例与假设组合比例之间的最佳拟合比例。实际组合比例与假设组合比例之间的最小偏差值,也即最小方差对应的比例即为要素的最佳拟合比例,可以作为要素评价体系的实际组合的最佳比例。Weaver-Thomas模型主要应用领域包括:耕地农作物的组合类型的评价[32, 34]、城镇产业布局决策分析[35]、商贸服务重点行业选择[36]、区域主导产业的选择[37]、区域产业网络识别与构建[38]等领域。数字经济增长主导动力是指在数字经济增长中占据重要作用的动力,为了能够科学确定数字经济增长主导动力,本文在Weaver-Thomas模型基础上构建了一套综合评价方法。鉴于需要对浙江省11个地级单元的数字经济增长动力类型的重要性分别进行比较,本文引入“区位比重”概念[39],以期完成对浙江省各地级单元的10项动力要素指标值分别占全省相应指标总量份额的评估。计算过程如下:

(1)设共有N个地级市,EN(i, 1), EN(i, 2), ···, EN(i, M)是对应i地级市的数字经济M类指标值(i = 1, 2, …, N)。将EN(1, j), EN(1, j), …, EN(N, j)按由大到小的顺序排列(j = 1, 2, …, M)。

(2)K为当WTij = minWTk(k = 1, 2, …, m)时,即最小的WT组合指数出现时的位置数,亦可理解为数字经济增长的主导动力个数。nqj为第j指标对应的地级市数字经济主导动力个数,nq为全部指标对应的地级市数字经济增长主导动力总个数。

据此,本文首先确定浙江省11个地级市的10指标的实际比例关系,即分别计算各指标占同类别所有指标和的比重后,计算不同年份各地区各指标的百分比。

其次,根据Weaver-Thomas模型原理,将各研究单元的10个指标按照其区位比重数值大小进行降序排列,分别计算各研究单元动力要素实际比例与理论组合比例之间的方差值。假设某城市数字经济增长的驱动力有N种,则该N种驱动力的理论比重之和应为100%。若驱动力为一种,则该驱动力理论比重为100%,其余驱动力理论比重为0;若驱动力为两种,则该两种驱动力的理论比重分别为50%,其余驱动力理论比重为0;其余驱动力假设比重为0;以此类推,可计算出数字经济增长动力指标的组合结构假设比重分布矩阵。根据数字经济驱动力组合结构,分别计算出各研究单元的数字经济增长驱动力实际比重与假设比重之间的方差值。如表2,以杭州市2017年数据为例,Xi表示各动力要素指标的实际组合比例(区位比重),并按照数值大小降序排列;X表示各动力要素指标的理论组合比例,(Xi -X)2表示实际组合比例与理论组合比例的离差平方;S2表示实际组合比例与理论组合比例的方差值,也即Weaver-Thomas指数值,方差值最小时对应的各动力要素理论组合比例即为最佳拟合比例。

Tab. 2

表2

表2数字经济增长动力Weaver-Thomas指数计算实例(杭州为例)

Tab. 2

| 要素组合类型 | 计算方法 | Infojob | Student | Onlipay | Onlicon | Finself | Patent | Servinve | Internet | Mobile | Servout |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一元驱动 | Xi | 22.06 | 16.29 | 9.09 | 8.54 | 8.40 | 7.37 | 7.20 | 7.10 | 6.99 | 6.96 |

| X | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| (Xi-X)2 | 6074.12 | 265.46 | 82.54 | 72.88 | 70.57 | 54.32 | 51.78 | 50.41 | 48.91 | 48.47 | |

| S2 | 681.95 | ||||||||||

| 二元驱动 | Xi | 22.06 | 16.29 | 9.09 | 8.54 | 8.40 | 7.37 | 7.20 | 7.10 | 6.99 | 6.96 |

| X | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| (Xi-X)2 | 780.46 | 1136.17 | 82.54 | 72.88 | 70.57 | 54.32 | 51.78 | 50.41 | 48.91 | 48.47 | |

| S2 | 239.65 | ||||||||||

| 三元驱动 | Xi | 22.06 | 16.29 | 9.09 | 8.54 | 8.40 | 7.37 | 7.20 | 7.10 | 6.99 | 6.96 |

| X | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| (Xi-X)2 | 126.26 | 289.24 | 586.35 | 72.88 | 70.57 | 54.32 | 51.78 | 50.41 | 48.91 | 48.47 | |

| S2 | 139.92 | ||||||||||

| ··· | |||||||||||

| 六元驱动 | Xi | 22.06 | 16.29 | 9.09 | 8.54 | 8.40 | 7.37 | 7.20 | 7.10 | 6.99 | 6.96 |

| X | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| (Xi-X)2 | 29.85 | 0.09 | 56.47 | 65.01 | 67.23 | 85.19 | 51.78 | 50.41 | 48.91 | 48.47 | |

| S2 | 50.34 | ||||||||||

| ··· | |||||||||||

| 十元驱动 | Xi | 22.06 | 16.29 | 9.09 | 8.54 | 8.40 | 7.37 | 7.20 | 7.10 | 6.99 | 6.96 |

| X | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

| (Xi-X)2 | 145.52 | 39.60 | 0.84 | 2.14 | 2.56 | 6.92 | 7.86 | 8.41 | 9.04 | 9.23 | |

| S2 | 23.21 |

新窗口打开|下载CSV

最后,根据各地区10个指标的组合方差值分别绘制方差分布图,横坐标分别按照各要素区位占比的数值大小降序排列,纵坐标为“一元驱动”至“十元驱动”所对应的方差值。根据要素组合的方差总是遵循先由大变小再由小变大的规律,方差最小值处反映实际组合比例与理论组合比例之间偏差最小[40],一致性最高。方差分布曲线最低点及其左侧的若干要素即为该地区的数字经济增长的主导动力因素,最低点右侧要素为非主导动力构成,其排序顺位反映了各动力要素对数字经济增长的影响作用大小。此外可以根据首位动力因素和第二位动力因素的组合关系,划分数字经济增长主导动力的组合类型。2.3.2 灰色关联分析方法 由于数字经济评价指标及区域收入数据的统计年限短、连续性弱,计算方法的差异可能造成较大的误差,为解决这个问题,引入灰色相对关联分析方法验证数字经济增长动力指数与区域收入指标的关联性,其计算公式为:

式中:

3 数字经济增长动力构成与区域收入空间分布规律

3.1 数字经济增长动力构成特征

3.1.1 2007年浙江省数字经济增长动力类型特征 根据2007年浙江省数字经济增长动力组合方差分布情况,各城市的数字经济增长动力的首位和第二位动力的组合关系分别为杭州(Student, Infojob)、宁波(Patent, Internet)、温州(Servinve, Servout)、嘉兴(Onlipay, Onlicon)、湖州(Finself, Onlicon)、绍兴(Patent, Finself)、金华(Mobile, Infojob)、衢州(Infojob, Onlipay)、舟山(Onlicon, Student)、台州(Servout, Finself)、丽水(Infojob, Servinve)。同时,宁波和温州的信息通信产业就业比例(Infojob),衢州的万人大学生保有量(Student)和万人专利保有量(Patent),舟山和丽水的万人专利保有量(Patent),以及台州的万人大学生保有量(Student)均位于组合方差值最低点右侧,表明这些动力不是对应城市数字经济增长的主导动力。根据首位动力的分布,2007年浙江省数字经济增长动力存在4种主导类型:产业供给动力主导型(温州、湖州),市场需求动力主导型(嘉兴),信息应用动力主导型(衢州、丽水)和创新驱动动力主导型(杭州、宁波、绍兴、金华、舟山、台州)。其中,产业供给动力主导型可进一步划分为产业供给动力型(温州)和产业市场复合动力型(湖州);市场需求动力主导型可归属为市场需求动力型(嘉兴),信息应用动力主导型可归属为信息产业复合动力型(衢州、丽水);创新驱动动力主导型可以进一步划分为创新信息复合动力型(杭州、宁波)和创新产业复合动力型(绍兴、金华、舟山、台州)。3.1.2 2010年浙江省数字经济增长动力类型特征 根据2010年浙江省数字经济增长动力组合方差分布情况,各城市的数字经济增长动力的首位和第二位动力的组合关系分别为杭州(Student, Infojob)、宁波(Patent, Internet)、温州(Servinve, Servout)、嘉兴(Onlicon, Onlipay)、湖州(Patent, Finself)、绍兴(Patent, Finself)、金华(Mobile, Infojob)、衢州(Infojob, Onlipay)、舟山(Onlicon, Student)、台州(Servout, Finself)、丽水(Infojob, Servinve)。同时,宁波、嘉兴和绍兴的信息通信产业就业比例(Infojob),衢州的万人大学生保有量(Student)和万人专利保有量(Patent),舟山和丽水的万人专利保有量(Patent),以及台州的万人大学生保有量(Student)均位于组合方差值最低点右侧,表明这些动力不是对应城市数字经济增长的主导动力。根据首位动力的分布,2010年浙江省数字经济增长动力存在4种主导类型:产业供给动力主导型(温州、台州),市场需求动力主导型(嘉兴、舟山),信息应用动力主导型(金华、衢州、丽水)和创新驱动动力主导型(杭州、宁波、湖州、绍兴)。其中,产业供给动力主导型可归属为产业供给动力型(温州、台州);市场需求动力主导型可进一步划分为市场需求动力型(嘉兴)和市场创新复合动力型(舟山);信息应用动力主导型可进一步划分为信息动力型(金华)、信息市场复合动力型(衢州)和信息产业复合动力型(丽水);创新驱动动力主导型可以进一步划分为创新信息复合动力型(杭州、宁波)和创新产业复合动力型(湖州、绍兴)。3.1.3 2015年浙江省数字经济增长动力类型特征 根据2015年浙江省数字经济增长动力组合方差分布情况,各城市的数字经济增长动力的首位和第二位动力的组合关系分别为杭州(Student, Infojob)、宁波(Patent, Onlicon)、温州(Servinve, Servout)、嘉兴(Onlipay, Finself)、湖州(Patent, Mobile)、绍兴(Patent, Finself)、金华(Mobile, Onlipay)、衢州(Infojob, Servout)、舟山(Infojob, Internet)、台州(Servout, Finself)、丽水(Infojob, Servinve)。同时,嘉兴和绍兴的信息通信产业就业比例(Infojob),金华、衢州和台州的万人大学生保有量(Student)均位于组合方差值最低点右侧,表明这些动力不是对应城市数字经济增长的主导动力。根据首位动力的分布,2015年浙江省数字经济增长动力存在4种主导类型:产业供给动力主导型(温州、台州),市场需求动力主导型(嘉兴),信息应用动力主导型(金华、衢州、舟山、丽水)和创新驱动动力主导型(杭州、宁波、湖州、绍兴)。其中,产业供给动力主导型可归属为产业供给动力型(温州、台州);市场需求动力主导型可归属为市场需求动力型(嘉兴);信息应用动力主导型可进一步划分为信息动力型(舟山)、信息市场复合动力型(金华)和信息产业复合动力型(衢州、丽水);创新驱动动力主导型可以进一步划分为创新信息复合动力型(杭州、湖州)、创新市场复合动力型(宁波)和创新产业复合动力型(绍兴)。3.1.4 2017年浙江省数字经济增长动力类型特征 根据2017年浙江省数字经济增长动力组合方差分布情况,各城市的数字经济增长动力的首位和第二位动力的组合关系分别为杭州(Infojob, Student)、宁波(Patent, Finself)、温州(Servinve, Servout)、嘉兴(Onlipay, Finself)、湖州(Internet, Patent)、绍兴(Patent, Finself)、金华(Mobile, Internet)、衢州(Infojob, Servout)、舟山(Student, Servout)、台州(Finself, Servout)、丽水(Infojob, Servinve)。同时,嘉兴和绍兴的信息通信产业就业比例(Infojob),舟山的万人专利保有量(Patent),台州的万人大学生保有量(Student)和信息通信产业就业比例(Infojob)均位于组合方差值最低点右侧,表明这些动力要素不是对应城市数字经济增长的主导动力。根据首位动力的分布,2017年浙江省数字经济增长动力存在4种主导类型:产业供给动力主导型(温州、台州),市场需求动力主导型(嘉兴),信息应用动力主导型(杭州、湖州、金华、衢州、丽水)和创新驱动动力主导型(宁波、绍兴、舟山)。其中,产业供给动力主导型可归属为产业供给动力型(温州、台州);市场需求动力主导型可归属为市场需求动力型(嘉兴);信息应用动力主导型可进一步划分为信息创新复合型(杭州、湖州)、信息动力型(金华)和信息产业复合动力型(衢州、丽水);创新驱动动力主导型可以归属为创新产业复合动力型(宁波、绍兴、舟山)。3.2 数字经济增长动力指数构想

由前文可知,浙江省11个城市的数字经济增长动力首位动力和第二位动力的构成,在不同年份存在一些变化,整体上还是由产业供给动力主导型、市场需求动力主导型、信息应用动力主导型和创新驱动动力主导型4种主要组合类型组成。为了能够衡量不同动力类型之间的差异性,以及地区数字经济增长动力类型与区域经济发展之间的关联性,本文提出了数字经济增长动力指数这一构想。数字经济动力指数,以数字经济增长动力的首位动力及第二位动力的排列为依据,根据中国浙江省11个城市的数字经济增长动力类型构成,构建其对应的数字经济动力组合编码,也即数字经济动力指数。本研究,在对数字经济增长动力类型要素进行编码过程中,如将“产业供给动力”编码为“1”、“市场需求动力”编码为“2”、“信息应用动力”编码为“3”、“创新驱动动力”编码为“4”。根据首位动力和第二位动力的组合类型的随机性,理论层面共存在16种组合类型。例如某城市的当年度数字经济增长动力首位动力要素为“产业供给动力”,第二位动力要素为“创新驱动动力”时,动力组合类型编码为“14”,也即其数字经济增长动力指数为“14”。同样的情况,如果某城市当年度数字经济增长动力首位和第二位动力均为“创新驱动动力”时,其动力组合类型编码为“44”,也即其数字经济增长动力指数为“44”。基于上述的数字经济增长动力指标的组合类型划分,也即本文所指的数字经济增长动力指数,本文对浙江省2007—2017年期间的动力组合类型进行了统计(表3)。在表3中可以更直观地揭示出不同城市之间的数字经济增长动力构成,以及同一个城市的增长动力类型在不同年份之间的发展变化情况。Tab. 3

表3

表32007—2017年浙江省数字经济增长动力指数分布

Tab. 3

| 城市 | 2007年 | 2010年 | 2015年 | 2017年 |

|---|---|---|---|---|

| 杭州 | 43 | 43 | 43 | 34 |

| 宁波 | 43 | 43 | 42 | 41 |

| 温州 | 11 | 11 | 11 | 11 |

| 嘉兴 | 22 | 22 | 21 | 21 |

| 湖州 | 12 | 41 | 43 | 34 |

| 绍兴 | 41 | 41 | 41 | 41 |

| 金华 | 41 | 33 | 32 | 33 |

| 衢州 | 31 | 32 | 31 | 31 |

| 舟山 | 41 | 24 | 33 | 41 |

| 台州 | 41 | 11 | 11 | 11 |

| 丽水 | 31 | 31 | 31 | 31 |

新窗口打开|下载CSV

3.3 数字经济增长动力与区域收入空间分布规律

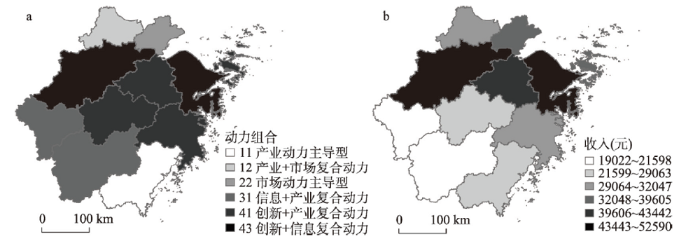

为直观地反应浙江省地级单元之间数字经济增长动力类型(增长动力指数)与其区域收入之间的关联性及空间分布特征,本文借助地理信息系统软件(ArcGIS 10.2)构建了浙江省数字经济增长动力指数地理空间数据库,以及区域收入地理空间数据库,以GIS软件中的分层设色法为分析工具,完成数据的空间可视化表达。同时,为了更好地对不同数据进行恰当分组,实现不同分组之间的差异(方差值)最大化,同一小组内部差异最小化,本文选择了自然间断点分级法(Jenks),以同年度数字经济增长动力组合类型的数量为依据,采取同样方法对该年份浙江省区域收入数据进行分组。根据2007年浙江省数字经济增长动力指数地理空间数据库,以及区域收入的地理空间数据库的信息,本文对当年度数据的空间分布进行了可视化分析。据图1可知,2007年数字经济增长动力组合类型为6种,采取同样的自然间断点分级法(Jenks)对浙江省区域收入数据进行分组,并分为6组。据图1可推知,创新驱动动力主导型区域和同年份高收入地区存在空间重合现象,主要分布在杭州和宁波两个城市;产业供给动力主导型及市场需求动力主导型主要分布在浙西南地区,在其区域收入分布图中也存在一定的空间对应关系。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图12007年浙江省数字经济主导动力与区域收入空间分布

Fig. 1The leading dynamics of the digital economy and spatial distribution of regional income in Zhejiang Province in 2007

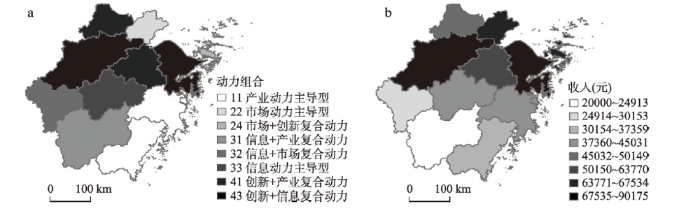

由图2可知,2010年数字经济增长动力组合类型为8种,采取同样的自然间断点分级法(Jenks)对浙江省区域收入数据进行分组,并分为8组。据图2可推知,创新驱动动力主导型区域和同年份高收入地区存在空间重合现象,主要分布在杭州和宁波两个城市;产业供给动力主导型及市场需求动力主导型主要分布在浙西南地区,在其区域收入分布图中也存在一定的空间对应关系。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图22010年浙江省数字经济主导动力与区域收入空间分布

Fig. 2The leading dynamics of the digital economy and spatial distribution of regional income in Zhejiang Province in 2010

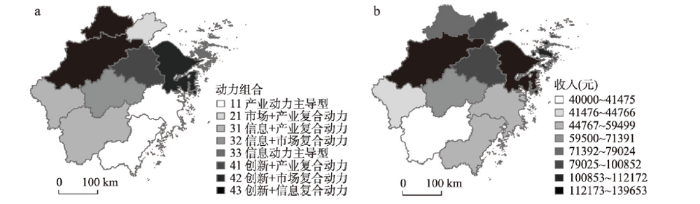

由图3可知,2015年数字经济增长动力组合类型为8种,采取同样的自然间断点分级法(Jenks)对浙江省区域收入数据进行分组,并分为8组。据图3可推知,创新驱动动力主导型区域和同年份高收入地区存在空间重合现象,主要分布在杭州市和宁波;产业供给动力主导型及市场需求动力主导型主要分布在浙西南地区,在其区域收入分布图中也存在一定的空间对应关系。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图32015年浙江省数字经济主导动力与区域收入空间分布

Fig. 3The leading dynamics of the digital economy and spatial distribution of regional income in Zhejiang Province in 2015

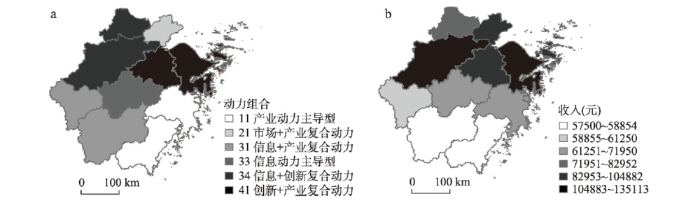

由图4可知,2017年数字经济增长动力组合类型为6种,采取同样的自然间断点分级法(Jenks)对浙江省区域收入数据进行分组,并分为6组。据图4可推知,创新驱动动力主导型区域和同年份高收入地区存在空间重合现象,主要分布在宁波市;产业供给动力主导型及市场需求动力主导型主要分布在浙西南地区,在其区域收入分布图中也存在一定的空间对应关系。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图42017年浙江省数字经济主导动力与区域收入空间分布

Fig. 4The leading dynamics of the digital economy and spatial distribution of regional income in Zhejiang Province in 2017

为验证浙江省数字经济增长动力指数与区域收入之间的关联性,借助灰色系统理论建模软件(GTMS 3.0),对2007—2017年浙江省数字经济增长动力指数与区域收入进行灰色相对关联度分析。表4显示,经分析得知灰色关联度

Tab. 4

表4

表42007—2017年浙江省数字经济增长动力指数与域收入灰色关联度系数

Tab. 4

| 年份 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 2007 | 3.3828 | 2.5582 | 0.8246 | 0.8938 |

| 2010 | 3.6750 | 3.1397 | 0.5354 | 0.9359 |

| 2015 | 3.8942 | 2.9769 | 0.9174 | 0.8956 |

| 2017 | 3.5928 | 1.2794 | 2.3134 | 0.7174 |

新窗口打开|下载CSV

4 结论与讨论

4.1 结论

本文以Weaver-Thomas模型为依托,分析了浙江省11个地级市的数字经济增长动力的组合关系,并根据首位与第二位动力的组合类型关系,首次提出了数字经济增长动力指数构想。并分别选取了2007年、2010年、2015年和2017年4个时间节点进行深入分析,根据数字经济增长动力组合指数与区域收入的空间分布规律的对照分析后,借助灰色相对关联分析验证了数字经济增长指数与区域收入之间的作用关系。主要得出以下结论:(1)浙江省数字经济增长动力类型特征呈弱波动状态。浙江省11个地级市数字经济增长动力的首位和第二位动力的组合关系整体呈现稳态分布,以宁波、温州、嘉兴绍兴、衢州及丽水的历年主导动力类型均维持稳定状态,而杭州、金华及台州则在波动前或波动后一直维持稳定状态,仅湖州和舟山在4个时间节点数字经济增长动力类型存在较大波动。

(2)数字经济增长动力类型呈现“双核心”空间格局现象。分析结果表明,2007—2017年浙江省数字经济增长动力,从整体空间格局来看,数字经济增长呈现以杭州和宁波为核心的“双核心”空间格局现象,若仅考虑首位动力的地域类型分布情况,产业供给动力主导型地域主要分布在浙西南地区,市场需求动力主导型、信息应用动力主导型及创新驱动动力主导型主要分布在浙西北地区。由于经济、人口等要素向杭州和宁波等大城市及长三角核心区集聚区是比较明显,增强中心区发展优势的同时,区域间的发展不平衡日益突出。数字经济在增长过程中,其主导动力会伴随着发展阶段的不同,先后经历从数字产业供给动力向上迁移为数字产品的市场需求动力阶段,随着市场需求的增长,促进数字经济的信息应用设施建设的进一步完善。在经历数字经济产业发展、市场需求的培育以及信息应用动力的发展完善阶段后,最终推动数字经济的整体创新能力的提升,并转向为以创新驱动动力为主要驱动的增长阶段。

(3)数字经济增长动力指数与区域收入存在较强关联性。为验证数字经济增长动力指数与区域收入的空间分布规律的严谨性,本文对2007—2017年浙江省数字经济增长动力指数与区域收入进行灰色相对关联度分析。分析可知,相对灰色关联度在2007—2017年数值依次为0.8938、0.9359、0.8956和0.7174,呈现较强关联性,即数字经济增长动力指数与区域收入存在较强的关联性,较高的数字经济增长动力指数会带动地区收入的持续高速增长,即以创新驱动动力为基础的数字经济增长动力处于一个高级动力阶段,其会给地区数字经济增长及地区收入带来较高的增长动力。同样,数字经济增长动力指数较低的地区收入增长为维持在一个较低的水平,数字经济主导动力结构的变化正在导致形成一种复杂多样的区域增长行为模式。

4.2 讨论

数字经济作为一种依托数字技术的新兴经济形态,既可以与其他部门发生向前端融合发展,也可以向后端不断融合促进,而数字产业化和产业数字化所带来的投入、产出、就业和收入等领域的倍增效应正逐渐放大。加大对基础设施的投资是政府促进经济增长的最普遍的做法,而以数字技术应用为基础的数字经济,在互联网的访问和使用能力、移动通信与互联互通消费潜力、电子商务与在线消费的便捷程度、数字技术的应用水平、信息技术设施的发展水平、数字产业从业人员与人力资本存量、数字政府与数字服务等领域,加大投资可以极大地提升数字经济发展基础,降低交易成本、提升全社会生产率,对数字经济的发展和区域经济带来巨大的促进作用,实现区域经济的跨越式发展。扎根长三角一体化历史发展机遇,加大对数字经济部门的投资与政策保障,推动数字产业转型升级、构建新型生产关系、创新多元化协同治理体系,将更快地推动区域经济的增长。同时,限于本文以地级市为分析对象,数字经济评价指标受制于统计数据的缺失,仅选取了10个相关指标进行分析,后续研究可随着统计数据的完善不断拓展指标体系,以增强研究指导价值。此外,本文提出的“数字经济增长动力指数”构想其理论严谨性仍需要进一步验证,关于“数字经济增长动力指数”编码值的数值化的合理性,亦值得深入探讨。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.1111/tesg.1999.90.issue-4URL [本文引用: 1]

[本文引用: 7]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.15843/kpaprURL [本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

URL [本文引用: 2]

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2018.06.004 [本文引用: 2]

Digital economy is a new form of economic and social development after agricultural economy and industrial economy, and it is becoming a new momentum of global economic development. Therefore, it is of great significance to study the digital economy. Based on the digital economy indices of China’s 31 provinces and 351 cities published by the “Internet plus” digital economy index platform of Tencent Research Institute, this article analyzes the spatial differentiation characteristics of Chinese digital economy and its foundation, industry, innovation and entrepreneurship, and the wisdom of the people’s livelihood in 2016 by using the methods of interpolation simulation and rank-size rule, and then we use correlation analysis and geographical detector model to detect and compare the influencing factors of digital economic development in China and its inner regions. The main conclusions are as follows. 1) The spatial differentiation of Chinese digital economic development is obvious. The development level of digital economy and its four dimensions is decreasing from east to west at the provincial level, at the same time, there are new poles of innovation and development in Sichuan, Chongqing and so on. At the urban scale, national urban agglomeration area is the absolute height of the development of digital economy, such as Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration, the Yangtze River Delta Urban Agglomeration, the Pearl River Delta Urban Agglomeration. 2) There are both coordinated development and differentiation among the various dimensions of the digital economy, and the differences between the four plates of the East, Middle, West and Northeast China and their interior are obvious, especially between the eastern region and the other three regions. 3) The dominant factors influencing the development of digital economy at different spatial scales are different. At the national level, the government’s commitment to science and technology plays an important role. However, the factors influencing the development of the digital economy in the eastern region are quited, and all the factors are independent. And the influence of informatization foundation and potential factors plays a leading role in the development of digital economy in Central China, and the interaction force of each factor is obviously strengthened. However, there is no decisive factor in the western region, which is affected by many factors. The factors influencing the development of digital economy in Northeast China are relatively single. Through the analysis of research conclusions, we can find that the development of digital economy has provided new opportunities and challenges for areas with weak economic foundation, it is expected to drive the national economy through the digital economic development and realize “overtaking by turns”.

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.2307/1884513URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.gloenvcha.2015.06.004URL [本文引用: 1]

DOI:10.11821/dlxb201712005 [本文引用: 1]

The process of modern economic growth shows a close relationship between the industrial structure changes and the evolution of economic efficiency, which is specifically reflected in the stages and heterogeneity of regional development. This paper employs the DEA-BCC model and the Malmquist productivity index to analyze the static efficiency and the TFP changes of three industries at sectional and regional levels. Then, based on the DEA-Tobit two-stage analyzing framework, this paper establishes a panel data model to analyze the factors affecting the economic efficiency of three industries. The results show that, three industries are equipped with certain static scale efficiencies, but they still need to be optimized. The TFP of three industries have all improved from 1978 to 2014, but their contributions to the economic growth of three industries show a decreasing sequence, featured by apparent extension. The technical progress has significantly propelled the TFP growth, and the technical efficiency improvements have gradually shifted from pure technical efficiency to scale efficiency. The TFP changes can be divided into four stages. The dividends of institution, structure, factors and policies have all contributed to the TFP growth, while during the industrial structure adjustment stage, the institutional and structural dividends give way to the technical progress. Three industrial TFP changes present obvious regional differences. In general, Eastern China has comparative advantages, while Central China becomes the "concave area", and the TFP changes of the secondary and tertiary industries in Northeast China reflect serious issues of the structural transformation and upgrading. Due to the differences of the internal development laws of different industries, the factors influencing the economic efficiency show the relatively regional consistency and the sectional differences. The primary and tertiary industries changing effect, the non-agricultural level, the opening degree and the human resource endowment have significant positive effects on the economic efficiency of the primary, and the opening degree largely promotes the economic efficiency of the secondary industry, while the opening degree, the human resources endowment have significant negative impacts on the economic efficiency of the tertiary industry. Finally, this paper concludes with suggestions to the future policy-making.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 5]

[本文引用: 1]

[本文引用: 6]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.2307/142233URL [本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.15666/aeer/1706_1448714503 [本文引用: 1]

Increasing concern about carbon emission reduction demands knowledge on the industrial structure of carbon linkages in an economy. Based on sectorial input-output analysis and network analysis, this paper develops a combined method to construct the industrial network of carbon correlation (INCC) serving as an essential tool to provide insight about carbon emission transfer and emission responsibility. Using China's 2005, 2010 and 2015 Input-Output Tables and China Energy Statistical Yearbook, China's INCCs under the transition period were constructed and the relationship structures were analyzed. Research shows that carbon emission has a decreasing trend as a whole in the transition period in China The main consumer responsibility sectors and the critical emission transfer paths were identified to provide the analysis basis for decision makers and planners in industrial carbon management. In addition, the industry group analysis provided useful analytical techniques for carbon emission reduction policies.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]