,1, 徐银凤1, 赵美风

,1, 徐银凤1, 赵美风 ,2

,2Spatial differentiation and influence mechanism of the connection-distribution performance of urban high-speed railway hub in the Yangtze River Economic Belt

WANG Degen ,1, XU Yinfeng1, ZHAO Meifeng

,1, XU Yinfeng1, ZHAO Meifeng ,2

,2通讯作者:

收稿日期:2020-01-8修回日期:2020-12-22

| 基金资助: |

Received:2020-01-8Revised:2020-12-22

| Fund supported: |

作者简介 About authors

汪德根(1973-), 男, 安徽歙县人, 博士, 教授, 博导, 主要从事城乡发展与区域规划研究。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (5906KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

汪德根, 徐银凤, 赵美风. 长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效空间分异及机理. 地理学报, 2021, 76(8): 1997-2015 doi:10.11821/dlxb202108013

WANG Degen, XU Yinfeng, ZHAO Meifeng.

1 引言

长江经济带作为中国国土开发“T”字型空间结构的一级发展轴线,已成为中国综合实力最强、战略支撑作用最大的区域之一,是中央重点实施的国家战略之一。2014年9月,国务院先后颁布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》和《长江经济带综合立体交通走廊规划(2014—2020年)》(简称《规划》),首次强调以交通建设为先行的长江经济带发展思路[1]。这不仅是因为交通是空间联系产生的基础,决定社会经济空间相互作用强度与广度[2],且交通系统发展直接影响到社会经济发展的集聚效应、扩散效应和协同效应等三大效应的发挥程度,而三大效应又与资源开发、城镇体系和产业布局等方面关联密切[3]。因此,构建互联互通的交通运输体系成为统筹长江经济带上中下游协同发展、东中西互动合作的重要前提。2016年底,中国“八纵八横”的两条东西向重要高铁干线——沪汉蓉线和沪昆线已全部贯通,连接干线的区域城际高铁线密度日趋完善,由此,长江经济带逐步形成了以高铁为核心的综合立体交通走廊,而高铁“时空压缩”效应将快速推动长江经济带区域协调向更高层次发展。长江经济带虽已初步形成了跨越东中西不同区域、快捷高效、互联互通的高铁网络,但《规划》明确指出长江经济带各种运输方式衔接不畅,综合交通枢纽建设亟待加强。一方面,铁路、公路和航空等各种交通方式衔接不够通畅,另一方面,城际交通和市内交通衔接不够完善,这两个方面所表现出来的交通设施衔接性不足降低了交通资源的综合利用效率。由此,接驳系统是综合立体交通走廊建设的关键环节。因此,《规划》强调依据“零距离换乘、无缝化衔接”要求,通过强化综合交通枢纽建设来提升综合交通体系的运行效率,有效解决“最后一公里”问题,尤其是高铁接驳系统承载着“时空压缩最后一公里”效应,对产业布局的引导和城镇发展具有重要的支撑作用。高铁接驳系统是长江经济带综合立体交通走廊的关键环节,深入研究高铁接驳系统是充分响应和服务国家政策,为科学推进长江经济带城市综合交通枢纽建设,提升综合交通体系运行效率提供参考依据。

高铁站是城市重要的交通枢纽地区,既有节点功能属性,又有场所功能属性。节点功能是交通枢纽作为交通设施所表现出来的交通功能及其设施属性;场所功能表现为交通枢纽地区对城市功能发展的影响和催化所产生的价值[4]。高铁枢纽的节点功能和场所功能相互影响,协同促进[5],Bertolini运用“节点—场所”模型分析评价交通枢纽的两种功能协同发展[6]。“节点—场所”模型的核心思想是通过促进枢纽地区的节点和场所功能协同耦合、交互发展,进而优化枢纽地区的空间结构,并实现可持续发展[7,8]。交通枢纽本体是人流、物流、资金流等集聚的节点,其本体规模提升、功能成熟,则可强化交通枢纽的标识功能,集聚更多要素流,形成若干个城市功能聚集体[9]。依据Bertolini的“节点—场所”理念[5,6],高铁枢纽的节点功能的核心思想就是实现客流的快速集散[10],与站点枢纽布局模式、多元化换乘交通集散体系、人性化细节服务有关。① 高铁站点枢纽的布局模式是影响空间换乘便捷度的关键因素[11]。一般地集中式布局模式的站点空间换乘便捷度较高,是实现“一体化衔接”的基础[12]。换乘布局是根据高铁枢纽的位置和型式,将换乘空间作为换乘布局核心,围绕换乘空间布局换乘设施[13],如按照“核心交通循环”理念设计站前区域的交通设施布局,机动车交通流线围绕站房“顺时针”循环运动[14]。② 高铁站点空间换乘便捷度与换乘种类成正比[15]。因此,构建包括城市轨道、快速公交和常规公交等多元化公共交通的核心换乘体系[16],既可充分发挥各种交通衔接方式的功能和作用,又可满足不同群体个性化需求[17]。高铁公共交通集疏体系需考量城市经济条件、城市空间形态、人口总量及分布等情况[18],大中城市接驳在结构上以公共交通为主,出租车为辅,快速公共交通有取代普通公共交通的趋势[19]。③ 高铁站点换乘是一个复杂的系统,交通组织、站房管理、时刻表匹配、标识指示牌等人性化细节服务设置等都影响着空间换乘便捷度[15]。“以人为本”的高铁站与城市公共交通无缝衔接需考虑旅客换乘所需要的个性化服务[20,21,22]。分流进出站等立体化流线组织模式可提高换乘效率[14];以商场作为公共交通换乘点/路线连接点[22],营造开敞、视线通透的换乘大空间,将集散、候车、商业服务等各种功能集中在同一空间,既优化了换乘环境,又提高换乘效率,同时,信息化技术、信息标识引导、无障碍设计、醒目的升降设施等旅客服务设施,均充分体现出高铁换乘空间以人为本的绿色换乘设计理念[14]。④ 高铁接驳与高铁车站的选址区位有一定关联。城市中心型的高铁站接驳距离相对较短,公共交通体系发达,且交通设施完善,尤其是地铁接驳交通凸显;而城市拓展型和城市外围型相对要次一些[23,24]。此外,一些****提出高铁枢纽公共交通集疏运网络的核心功能是实现高铁枢纽客流的快速集散[10],以轨道交通为主体、公共交通与个体机动化交通并重的集疏运模式应成为高铁枢纽集疏运模式的主要发展方向[25];公共交通网络覆盖面是决定高铁枢纽集疏运方式整体竞争力的重要因素,对提升高铁枢纽在区域层面的辐射范围和影响力具有重要意义[25]。

综上发现,已有研究主要以建筑学和工程学为视角规划设计高铁枢纽换乘功能,侧重于站点尺度的微观研究。而高铁枢纽是城市的重要组成部分,其接驳—集疏运绩效直接体现了高铁“时空压缩最后一公里”效应,不仅与高铁枢纽本身有关,且与高铁站区和城市中心关系及联系等有关,需要从城市尺度开展高铁接驳研究。基于此,本文以长江经济带为例,从城市地理学视角切入研究高铁枢纽接驳—集疏运绩效,首先构建城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效评价体系及模型,其次测度长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效并剖析空间分异特征,进而揭示长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效的影响因素及机理。本文提出的高铁枢纽“时空压缩最后一公里”效应原理、高铁枢纽接驳—集疏运绩效测度指标体系以及影响绩效机理丰富了交通地理学和城市地理学理论,具有较强的理论意义。同时,本文聚焦高铁枢纽研究,充分响应并服务《规划》提出的“长江经济带各种运输方式衔接不畅,综合交通枢纽建设亟待加强”战略要求,为打造交通更顺畅的长江黄金水道建设路径提供科学依据,体现出一定的实践价值。

2 研究设计

2.1 研究区概况

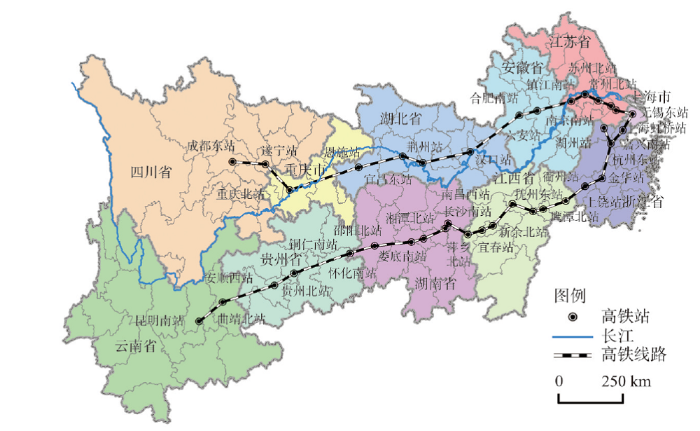

长江经济带覆盖沪、苏、浙、皖、赣、鄂、湘、渝、川、滇和黔等11省市,总面积约205.23万km2,占全国的21.4%,人口和经济总量均超过全国的40%,是世界人口最多、产业规模最大、城市体系最为完整的流域经济带。促进上中下游协同发展、东中西部互动合作是长江经济带重要发展目标,而作为“八纵八横”的沪汉蓉高铁线和沪昆高铁线是“八横”的重要干线,横跨东中西三大区域,在推动区域协调发展具有显著作用。因此本文以沪汉蓉线和沪昆线的站点城市(地级市/自治州和直辖市)为研究对象,共37个高铁站点城市(图1)。特别说明,滁州、黄冈、孝感、株洲、六盘水、黔西南和黔南等7个地级市/自治州因主干线高铁站没有建在市或州政府所在地,故未计入研究对象。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1研究区域

Fig. 1Study area

2.2 高铁枢纽接驳—集疏运绩效测度模型

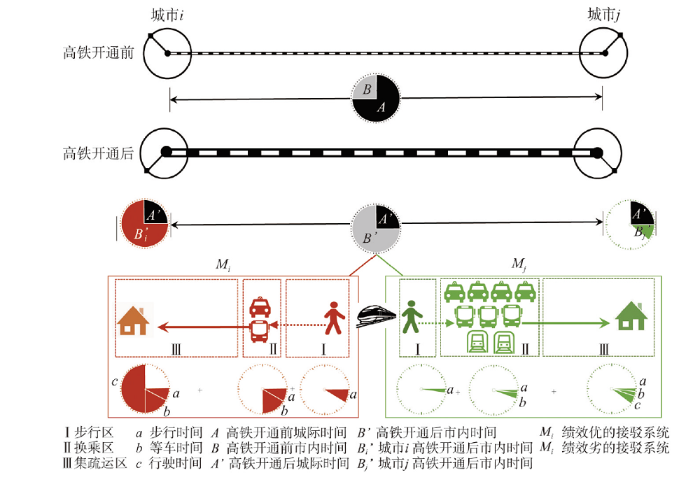

2.2.1 高铁枢纽“时空压缩最后一公里”效应原理 高铁开通前城市间的旅行时间较长,而城市内部的行程时间相对短暂,但因高铁“时空压缩”效应极大缩短了高铁沿线城市之间的交通出行时间,由此彻底颠覆了“内外”之别的时间感受[26]。以京津高铁为例,北京和天津两城市间旅行时间因高铁缩短为0.5 h,但两个城市因规模过大过散致使前往或离开高铁枢纽的市内交通时间甚至可长达2 h[27]。再以武广高铁为例,去武汉大学赏樱花的高铁客流到达武汉后,在市内交通时间经常因堵车可达2~3 h[28]。由此,城市交通与高铁枢纽接驳耗时过多的结果,导致基于高铁的高速率远距离位移的意义大打折扣[19]。可见,高铁出行时间占整个出行时间的比例因其速度越快而越小,则乘客对高铁“途外附属时间”的长度敏感度越强[29],进而凸显出高铁与城市交通衔接的重要性,即要充分实现高铁枢纽“时空压缩最后一公里”效应。实现这一目标,既离不开高铁枢纽与城市公共交通的综合接驳[22],体现出高铁枢纽的“节点功能”所具备的进出便捷、无缝转乘[29],又与高铁枢纽的城市公共交通集疏运网络体系的可达性有密切关系。高铁枢纽公共交通集疏运网络体系主要由城市轨道交通、快速公交、常规公交、出租车和私人小汽车的其中一种或几种组合而成[10, 25],其核心功能是实现高铁枢纽的客流快速集散于城市中[10]。只有具备高品质的可达性,即枢纽站区外围道路系统的组织要有效分离各种交通,且与城市的高等级道路形成全互通的整体,以确保枢纽在服务范围内的高可达性,便于客流集散[4, 12, 30]。因此,高铁枢纽“时空压缩最后一公里”效应是通过高铁枢纽的接驳体系的“换乘便捷度”和公共交通集疏运网络体系的“通达度”来实现,即接驳—集疏运绩效。

高铁开通前的情境,城市i和城市j两个城市间由于旅行时间漫长,则感到旅途疲劳,比较而言,在城市i和城市j内部出行由于旅行距离短,花费时间也短,则感受出行轻松,此情境下的城际时间远远大于市内时间,即A>B。高铁开通后的情境,高铁“时空压缩”效应极大缩短了城市i和城市j两个城市间旅行时间,即A'<A,进而致使乘客基于时间感受的“内外”之别被彻底颠覆[26],出现一种城际时间小于市内时间“A'<B' ”的心理感受,即高铁“途外附属时间”敏感度,然而,这种敏感度受制于城市高铁枢纽的接驳—集疏运绩效,如果绩效优,则高铁“时空压缩最后一公里”效应得以实现,高铁“途外附属时间”敏感度弱;反之,如果绩效劣,则抑制高铁“时空压缩最后一公里”效应,高铁“途外附属时间”敏感度强。

高铁枢纽“时空压缩最后一公里”效应需要通过3个子系统得以实现(图2),即步行区(Ⅰ)、换乘区(Ⅱ)和集疏运区(Ⅲ),其中,步行区和换乘区体现了接驳体系的“换乘便捷度”效应,而集疏运区体现了“通达度”效应。具体来看,① 步行区(Ⅰ)子系统表现为“换乘度”,主要涵盖乘客从高铁出站闸口到换乘区(Ⅱ)的区域,通过换乘步行距离和换乘时间两个方面来表达换乘度的接驳绩效;② 换乘区(Ⅱ)子系统表现为“衔接度”,主要包括了接驳交通区域,通过公共交通线数量、接驳交通类型、公共交通运营时长、发车时间间隔和载客量等指标来表达衔接度的接驳绩效;③ 集疏运区(Ⅲ)子系统表现为“通达度”,主要覆盖乘客从换乘区上接驳交通后到市内目的地的区域,通过城市交通整合度、拥堵指数等指标来表达通达度的集疏运绩效。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2高铁枢纽的“时空压缩最后一公里”效应原理示意图

Fig. 2Schematic diagram of the last mile effect of space-time compression of high-speed railway hub

进一步比较绩效优(Mj)和劣(Mi)两个高铁枢纽系统发现:① 在步行区(Ⅰ)子系统中,高铁枢纽(Mj)因高铁出站闸口到换乘区的距离近,花费的步行时间(aj)短而实现了换乘度高和绩效优的目标,相反,换乘度低、绩效劣的高铁枢纽(Mi)因高铁出站闸口到换乘区距离远致使步行时间(ai)大于高铁枢纽(Mj)的步行时间(aj)。② 在换乘区(Ⅱ)子系统中,高铁枢纽(Mj)因拥有地铁、公交车和出租车等类型多元化的接驳交通,同时,各种接驳交通数量多,且这些接驳交通发车时间间隔短,尤其是诸如地铁接驳交通的载客量大,疏散效率高,另外,公共交通运营时长,较好匹配了高铁运营时刻,由此接驳交通这些条件大大提高了衔接度,进而提高了接驳绩效。相反,衔接度低、绩效劣的高铁枢纽难以实现,致使接驳绩效劣(Mi)高铁枢纽的等待时间(bi)明显大于Mj高铁枢纽的等待时间(bj);③ 在集疏运区(Ⅲ)子系统中,高铁枢纽(Mj)因实现了运行速度快的地铁接驳,或连接高铁站的公交车因开辟公交快线及公交专用道而得以快速运行,或因城市内部交通网络密度高,且城市拥堵指数小而保障了出租车运行通畅,致使从高铁换乘区到市内目的地的行驶时间(cj)短,最终实现了通达度高、绩效优的目标,相反,通达度低、绩效劣的高铁枢纽(Mi)因没有地铁及城市道路交通网络欠完善致使行驶时间(ci)长。

综上,高铁开通后的情境,因高铁枢纽接驳—集疏运绩效优劣程度不同而使市内时间(B')表现出差异,j城市高铁枢纽(Mj)的市内时间Bj'(aj、bj、cj之和)因绩效优而耗时相对短,实现了高铁枢纽“时空压缩最后一公里”效应,而i城市高铁枢纽(Mi)的市内时间Bi'(ai、bi、ci之和)因绩效劣而耗时长,进而抑制了高铁枢纽“时空压缩最后一公里”效应。最终,高铁开通后,如果高铁枢纽接驳—集疏运绩效优,乘客出行总时间(A'+Bj')远远小于高铁开通前出行总时间(A+B),则乘客对高铁“途外附属时间”敏感度弱;如果高铁枢纽接驳—集疏运绩效劣,乘客出行总时间(A'+Bi')与高铁开通前出行总时间(A+B)相比并没有明显的改善,则乘客对高铁“途外附属时间”敏感度强。

2.2.2 高铁枢纽接驳—集疏运绩效测度模型构建 (1)接驳—集疏运绩效测度指标体系。由于城市高铁枢纽“时空压缩最后一公里”效应是通过高铁枢纽接驳—集疏运绩效来实现。因此本文从通达度(λ1)、衔接度(λ2)和换乘度(λ3)等3个维度的测度来评价高铁枢纽接驳—集疏运绩效。其中,通达度代表高铁枢纽的公共交通集疏运网络的可达性,以整合度指标(X1)和拥堵指数(X2)2个指标来衡量,反映高铁换乘区到市内目的地之间的行驶时间,其中,整合度指标通过空间句法软件Depthmap 1.0进行计算,反映城市内部道路的可达性;衔接度代表高铁枢纽的接驳交通完善程度,以公共交通线数量(X3)、接驳交通类型(X4)、公共交通运营时长(X5)、发车时间间隔(X6)和载客量(X7)等5个指标来衡量,反映高铁换乘区的等车时间;换乘度(λ3)代表高铁枢纽的接驳交通的便捷程度,表征高铁站点规划布局特征,以换乘平均步行距离(X8)和换乘用时(X9)2个指标来衡量,反映高铁停靠区到高铁换乘区之间的步行时间。换乘平均步行距离越近、换乘用时越短,代表各类换乘工具的站场、上下客点的相对位置越近、换乘流线组织越优;反之,换乘组织越劣。最终建构3个维度、9个因子的高铁枢纽接驳—集疏运绩效评价体系(表1)。

Tab. 1

表1

表1城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效测度指标体系

Tab. 1

| 目标层 | 系统层 | 指标层 | 方向 | 权重 | 指标获取与计算 |

|---|---|---|---|---|---|

| 城市高铁接驳绩效 | 通达度 (λ1) | 整合度(X1) | + | 0.0466 | 式中:Ii为整合度;m为城市系统中单元空间的个数; 机动车出行旅行时间/机动车自由流(畅通)旅行时间。 |

| 拥堵指数(X2) | - | 0.0211 | |||

| 衔接度 (λ2) | 公共交通线数量/条(X3) | + | 0.0338 | 式中:ai为第i种交通接驳方式的交通数量; | |

| 接驳交通类型/种 (X4) | + | 0.0381 | 长途汽车、轨道交通(地铁和轻轨)、公交车、出租车、社会车辆和非机动车等6种类型。 | ||

| 公共交通运营时长(h)(X5) | + | 0.0169 | 主要取公共交通(轨道交通和公交)的每天运营的时间长短,实地调研获取数据 | ||

| 发车时间间隔(min)(X6) | - | 0.0042 | 式中:fij为j种交通类型的第i条线路的发车时间间隔(i = 1, 2, …, n); | ||

| 载客量/人(X7) | + | 0.0677 | 式中:cij为j种交通类型的第i条线路的载客量;ai为第i种交通接驳方式的交通线数量; | ||

| 换乘度 (λ3) | 换乘平均步行距离(m)(X8) | - | 0.0169 | 式中:li表示乘客从高铁出站口到第i种类型接驳车站点乘车所需要步行距离(i = 1, 2, …, n)。 | |

| 换乘用时(min)(X9) | - | 0.0042 | 式中:T1为地铁平均换乘用时;T2为公交(普通公交和BRT)平均换乘用时;ai为第i条地铁购票用时;bi为第i条地铁安检用时;ci为第i条地铁进闸用时;di为第i条地铁等待乘车用时。 |

新窗口打开|下载CSV

(2)灰色关联TOPSIS评价法。灰色关联TOPSIS法是将灰色关联分析法与TOPSIS法进行综合,能客观评价备选方案与理想方案间的接近程度,应用广泛[32,33,34]。本文综合运用灰色关联TOPSIS法,衡量城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效各测度指标值与理想值之间的差距,计算长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效(T)。其中,各测度指标的权重采用熵值法确定(表1)。利用灰色关联TOPSIS法计算得出的城市高铁枢纽绩效值(T)位于0~1之间,T值越接近1,代表城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效越接近最优水平,绩效越好;反之,T值越接近0,表示越接近最劣水平,绩效越差。

2.3 高铁枢纽接驳—集疏运绩效随机森林模型

本文通过随机森林方法来辨识长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效的关键影响因子,进而剖析绩效空间分异的影响机理。随机森林模型是由Breiman于2001年提出来的一种基于分类树的机器学习算法,其基本原理是利用Bootsrap重抽样方法从原始样本中抽取多个样本,对每个Bootsrap样本进行决策树建模,由于在决策树生成过程中引入了随机性,不易出现过拟合现象,能对高铁枢纽接驳—集疏运绩效测度中存在的随机因素有较好的容忍度,是一种自然的非线性建模工具[35,36]。随机森林模型因本身在算法上具有明显而独特的优势,可用来做聚类、判别、回归和生存分析,还能根据各变量对预测的贡献程度,对其进行重要性度量,从而解释各空间变量在高铁枢纽接驳—集疏运绩效中的作用。本文采用R软件中的Random Forest软件包进行高铁枢纽接驳—集疏运绩效随机森林模型拟合。高铁枢纽是一个复杂系统,受高铁站等级规模、所在城市社会经济发展水平、高铁站与城市空间关系等诸多因素影响。借鉴已有研究成果,本文选取高铁站等级规模、城市发展水平和站城关系等3个维度共12个变量,作为高铁枢纽接驳—集疏运绩效随机森林模型的解释变量(表2)。Tab. 2

表2

表2变量描述及预期影响

Tab. 2

| 一级变量 | 二级变量 | 变量解释及赋值说明 | 预期影响 |

|---|---|---|---|

| 高铁站等级规模 | 站台和股道数量(Number) | 高铁站已建成的站台面和股道数量和(条) | + |

| 车站集聚度(Concentration) | 车站客流量/市辖区城市人口[37] | + | |

| 发送班车次数(Times) | 高铁站日均发送班车次数(次/d) | + | |

| 车站客流量(Flow) | 高铁站平峰时期日客流量(即排除重要节假日)(万人) | + | |

| 站房建筑面积(S-area) | 高铁站建成建筑面积(m2) | + | |

| 城市发展水平 | 城市等级(Level) | 依据国务院《关于调整城市规模划分标准的通知》,将城市划分为超大城市、特大城市、大城市、中等城市和小城市5个等级,分别取值5、4、3、2、1。 | + |

| 城镇化率(Rate) | 城镇人口/总人口(%) | + | |

| 三产占比(Proportion) | 第三产业增加值占城市生产总值(%) | + | |

| 建成区面积(B-area) | 高铁站点所在城市建成区面积(km2) | + | |

| GDP | 2018年长江经济带37个城市GDP(亿元) | + | |

| 站城关系 | 与市中心距离(Distance) | 高铁站与市中心的直线距离(km),其中市中心界定为城市传统的商业中心或历史中心,以市民认可的公共建筑或公共空间为代表进行测量,如上海市中心为人民广场,苏州市中心为观前街等。 | - |

| 高铁站区位(Location) | 依据“高铁站与城市中心的直线距离/城市建成区面积”将高铁站划分为城市中心站(< 0.5)、边缘站(0.5~1.5)和外围站(> 1.5)[38],分别取值3、2、1。 | + |

新窗口打开|下载CSV

2.4 数据采集及处理

研究数据获取方式主要通过实地调研的采集和面板数据的收集。① 实地调研主要采集高铁枢纽的综合交通设施数据,分两个阶段进行。首先是预调研阶段(2019年3月4日—10日),选取苏州北站、南京南站、南昌西站和上海虹桥站等为预调研对象,通过实地勘察,经过初拟、修正、完善等环节为正式调研需采集数据的相关内容做好准备。其次是正式调研阶段(2019年5月15日—7月16日),分两个调查组同时对沪汉蓉和沪昆两条高铁线的37个高铁站进行调查。调研内容包括3方面:一是高铁枢纽接驳区的城市公共交通线数量、接驳交通类型、公共交通运营时长、发车时间间隔、载客量等相关数据,其中,公共交通线数量主要调查轨道交通(地铁和轻轨)、公交线(公交/BRT)和旅游专线等3种交通;接驳交通类型主要涵盖轨道交通(地铁和轻轨)、公交车、出租车、社会车辆、非机动车和长途汽车等6种类型;公共交通运营时长以轨道交通和公交车中运营时间最长的接驳交通的每天运营时间为准;发车时间间隔和载客量主要统计轨道交通线、公交线和长途汽车线等3种接驳交通的加权平均和。二是高铁枢纽的站房建筑面积、车站发送班车次数、站台面与股道数量、车站客流量等相关数据。三是高铁枢纽接驳区的换乘步行所需距离、换乘接驳交通用时等相关数据,选取工作日上午9:00—12:00和下午14:00—16:00的客流平峰时间为研究时段,测度起止点分别为高铁站出闸口和接驳交通站点,步履速度以大部分乘客前行速度为参照。② 面板数据主要涉及城市社会经济发展数据和城市内部交通路网数据,其中,高铁枢纽的城市社会经济发展数据来源于《2017年城乡建设统计年鉴》和2018年37个站点城市统计年鉴和统计公报;通过对37个高铁枢纽城市的市内交通图(2018年)进行矢量化得到城市内部交通路网数据。另外,根据已有研究发现,高德地图发布的拥堵指数与构建道路交通运行指数模型所得出的结果基本一致[39],用其来衡量城市交通通达度具有一定科学性。因此,本文涉及交通拥堵数据来源于高德地图的《2018年中国主要城市交通分析报告》,但报告仅统计了100个城市,涉及本文对象有17个城市,为补缺数据,以误差最小为原则,选择市辖区面积、常住人口和机动车保有量等为参照层面,从100个城市中筛选出与20个数据缺失城市最相近的城市,以其拥堵指数作缺失数据的参照值,如六安市和衢州市分别参照连云港市和金华市的拥堵指数。3 长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效空间分异特征

3.1 绩效等级分异呈“橄榄型”结构

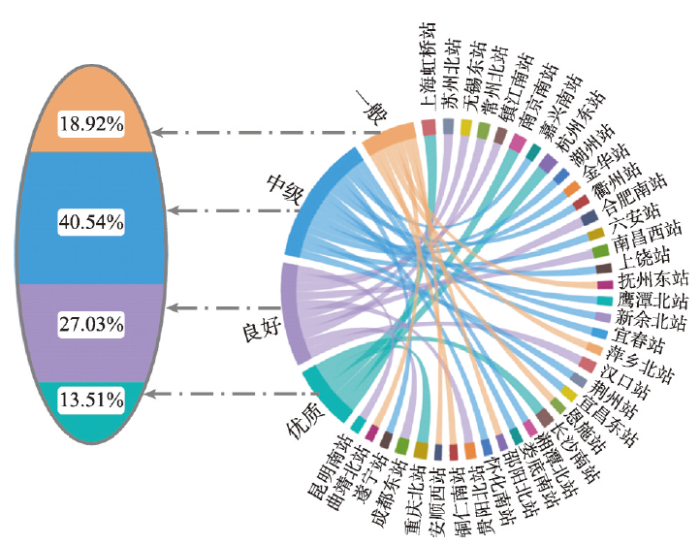

本文利用高铁枢纽接驳—集疏运绩效测度模型,测度得出了长江经济带37个城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效值,并通过自然间断法(Jenks)将其划分为优质、良好、中等和一般等4个等级,其中优质、良好、中等和一般等级的绩效值分别为0.464~0.574、0.391~0.463、0.347~0.390和0.296~0.346。长江经济带37个城市高铁枢纽中,优质绩效和一般绩效的高铁站数量较少,良好绩效和中等绩效的高铁站数量较多,即呈“橄榄型”等级结构,符合正态分布特征(图3)。具体看:中等绩效高铁站数量最多,达15个,占总数的40.54%,主要包括嘉兴南站、金华站等;良好等级数量次于中等,共10个,占比27.03%,主要包括苏州北站、无锡东站等;一般绩效和优质绩效高铁站数量相当,分别为7个和5个,占比分别为18.92%和13.51%。其中,安顺西站(0.296)、邵阳北站(0.333)、曲靖北站(0.334)等城市位于一般绩效最后3位;优质等级包括上海虹桥站(0.574)、杭州东站(0.552)、南京南站(0.551)、重庆北站(0.536)和长沙南站(0.519)等5个。从高铁枢纽接驳—集疏运绩效最高和最低差异来看,绩效最高值的上海虹桥站是平均绩效值的1.431倍,而最低值的安顺西站仅为平均绩效值的73.815%,两者相差近1倍,空间分异显著。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效等级分布

Fig. 3The grade distribution of the connection-distribution performance of the high-speed railway hub in the Yangtze River Economic Belt

3.2 绩效地带分异呈“东高西低、北高南低”分布

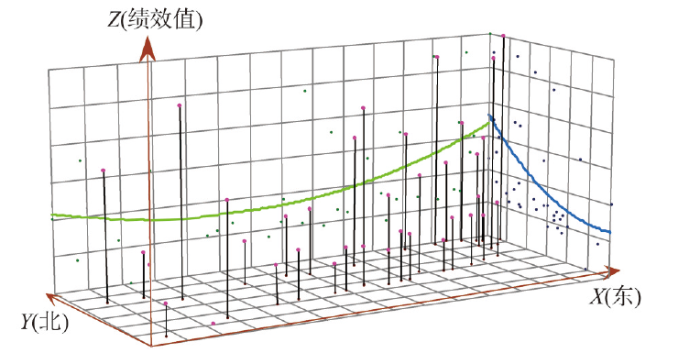

本文利用ArcGIS 10.5的“Geostatistical Analyst”模块得到长江经济带37个城市的高铁枢纽接驳—集疏运绩效的总体趋势面图(图4),总体呈“东高西低”和“北高南低”的不均衡空间分布格局。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效总体趋势

Fig. 4Overall trend of the connection-distribution performance of the high-speed railway hub in the Yangtze River Economic Belt

从东西方向看,长江经济带东部地区(包括沪、苏、浙3省份)高铁枢纽接驳—集疏运绩效值最高(0.439),中部地区(包括皖、赣、鄂、湘4省份)绩效值次之(0.398),西部地区(包括渝、川、滇、黔4省份)绩效值最低(0.381),呈“东高西低”空间分异格局。其中,东部地区绩效等级以优质、良好和中等为主,占比分别为36.36%、36.36%和27.28%,没有一般等级绩效的高铁站;中部地区绩效等级以中等为主,占比为55.56%,其他3类等级占比较小;西部地区绩效等级以良好和一般为主,占比均为37.5%,优质和中等占比较小。

从南北方向看,长江经济带北部地区(包含沪汉蓉高铁线所涉及沪、苏、皖、鄂、渝和川等省份15个高铁站)绩效值较高(0.438),而南部地区(包含沪昆高铁线所涉及浙、赣、湘、滇、黔等省份22个高铁站)绩效值(0.376)较低,呈“北高南低”空间分异格局。其中,北部地区绩效等级以优质、良好和中等为主,一般等级占比很小,仅为6.67%;南部地区绩效等级以中等和一般为主,占比分别为50%和27.27%,优质和良好等级占比很小。

3.3 绩效城市群分异呈“核心高、边缘低”格局

长江经济带主要覆盖5个城市群。从城市群群际分异看,长江经济带5个城市群高铁枢纽接驳—集疏运绩效差异显著(图5)。其中,长三角城市群和成渝城市群是绩效高值聚集区,均值分别为0.448和0.447,绩效值排名前十位的高铁站有7个位于这两个城市群。长江中游、黔中和滇中等3个城市群是绩效低值聚集区,均值分别为0.383、0.377和0.367,比长三角城市群分别低16.97%、18.83%和22.07%。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图52019年长江经济带城市群高铁枢纽接驳—集疏运绩效的空间分异

Fig. 5Spatial distribution of the connection-distribution performance of the high-speed railway hub in the Yangtze River Economic Belt in 2019

从城市群内部城际分异看,5个城市群的核心城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效高于边缘城市,呈“核心高边缘低”分布格局(图5)。依据城市综合经济实力,选取长三角、长江中游、成渝、黔中和滇中等5个城市群的上海、武汉、重庆、贵州和昆明等5个城市作为核心城市,而以嘉兴、抚州、遂宁、安顺和曲靖等5个城市分别作为各城市群的边缘城市的代表。其中,长三角城市群核心城市(上海虹桥站)绩效值为0.575,比边缘城市(嘉兴南站)绩效值高62.94%;长江中游城市群核心城市(汉口站)绩效值为0.464,比边缘城市(抚州东站)绩效值高38.14%;成渝城市群核心城市(重庆站)绩效值为0.536,比边缘城市(遂宁站)绩效值高51.86%;黔中城市群核心城市(贵阳站)绩效值为0.421,比边缘城市(曲靖站)绩效值高25.71%;滇中城市群核心城市(昆明站)绩效值为0.438,比边缘城市(安顺站)绩效值高47.60%。可见,城市群核心城市与边缘城市的绩效值差异明显。

3.4 绩效各指标值空间分异明显

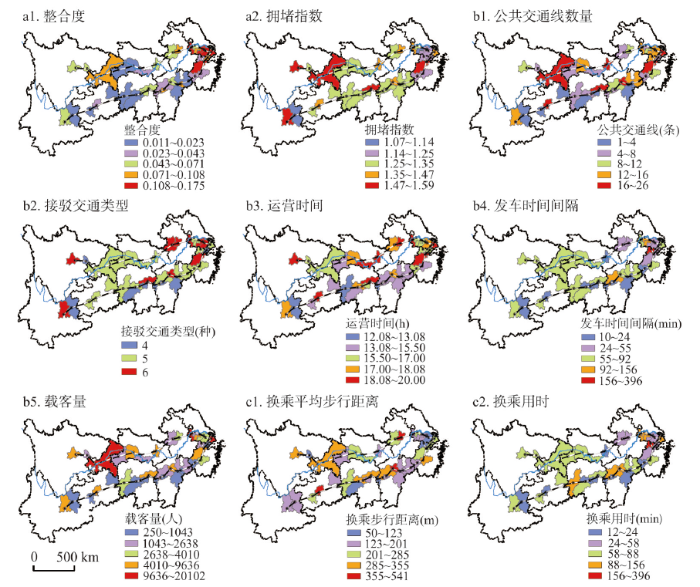

(1)通达度层面。① 整合度较高的高铁站集中在东部地区,而较低的高铁站分布于中西部地区(图6a1)。东部地区一些城市内部的可达性较好,整合度值较高城市主要分布在上海(0.175)、苏州(0.165)、南京(0.135)和杭州(0.128)等城市,而西部地区的城市内部可达性相对较差,整合度值最低城市为铜仁市,仅为0.011。② 拥堵指数较高的高铁站集中在国家级和区域级中心城市(图6a2),如作为直辖市的重庆,以及作为省会城市的昆明、长沙、杭州和成都等城市的拥堵指数均超过1.5,即实际出行时间要比理想出行时间多出一半以上。这主要是城市等级越高,建成区面积和人口规模则越大,城市交通也就容易拥堵,进而对高铁枢纽接驳—集疏运绩效带来一定负面影响。图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图62019年长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效各指标的空间分异

Fig. 6Spatial distribution of the indicators of the connection-distribution performance of the high-speed railway hub in the Yangtze River Economic Belt in 2019

(2)衔接度层面。① 公共交通线路数量和载客量,二者呈较高的空间相关性(图6b1、6b5)。公共交通线路数量和载客量较多的高铁站大都位于城市中心和边缘区,而公共交通线路和载客量较少的高铁站主要位于城市外围区。其中,长江经济带公共交通线路数量最多的高铁枢纽为上海虹桥站、杭州东站和重庆北站,均为26条,相应地,这3个高铁枢纽的载客量也最大;与此相反,公共交通线路数量最少的高铁枢纽为邵阳北站,仅为1条,载客量也相应最小。② 长江经济带的省会城市以及东部地区经济发达城市的高铁枢纽接驳交通类型最多,涵盖有轨道交通(地铁和轻轨)、公交车、出租车、社会车辆、非机动车以及长途汽车等6类接驳交通类型(图6b2);与此相反,中西部地区的大部分地级市的高铁枢纽接驳交通类型较少,尤其是缺少地铁接驳交通方式对接驳—集疏运绩效影响凸显。③ 接驳交通运营时长较长的高铁站主要集中在区域高铁枢纽城市,主要因为这类城市高铁站点客流量大、发送班车次数多,由此接驳交通运营时长较长;而接驳交通运营时长较短的高铁站主要分布在客流量小、发送班车次数少的低等级高铁站点城市,如曲靖北站和恩施站等(图6b3)。④ 发车间隔时间长的高铁站主要分布在中西部的一般地级城市,高铁接驳交通类型和公共交通线路较少,由此发车间隔时间较长;发车间隔时间短的高铁站集中在东部地区的城市,高铁接驳交通类型较多,且部分高铁站开通城际公交,致使发车间隔时间短(图6b4)。

(3)换乘度层面。① 换乘步行距离较长的高铁站集中在区域高铁枢纽城市(图6c1),高铁站房建筑面积,导致从出站口到接驳区的步行距离较长;换乘步行距离较短的高铁站主要分布在低等级的一般高铁站点城市,高铁站房建筑面积小、换乘步行距离相应较短。② 换乘用时和发车时间间隔存在较高的空间相关性,发车时间间隔越长,则换乘用时越长(图6c2)。换乘用时较长的高铁站主要分布在中西部一般地级城市,高铁接驳交通类型不完善、公共交通线路较少、发车间隔时间长,导致换乘用时较长;东部地区城市接驳交通类型较多、部分开通城际公交、平均发车间隔时间短,由此平均换乘用时较短。

4 长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效影响因素及机理

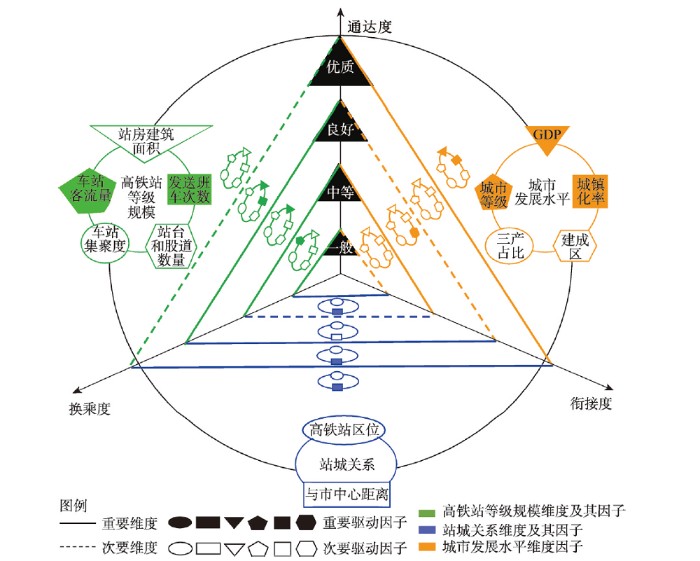

高铁枢纽接驳—集疏运绩效随机森林模型主要涉及2个用户自定义的关键参数:ntree和mtry。在决策树数量较大的情况下(ntree = 1000),测试参数mtry精度越高,表明影响因子存在更小的偏离误差且更具有实际意义。测算结果显示,当ntree = 1000、mtry = 4时,精度达到最高,为85.83%,由此,本文选取ntree = 1000、mtry = 4作为设置参数。本文采用R语言平台中的Random Forest包,以37个城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效值为因变量,以高铁站等级规模、城市发展水平和站城关系等3个维度共12个变量为自变量,剖析长江经济带高铁枢纽接驳—集疏运绩效的关键驱动因子及其作用机理。4.1 长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效关键驱动因子

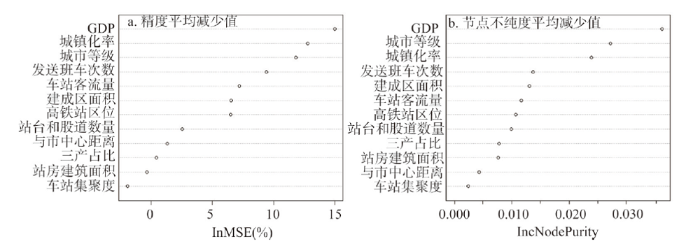

本文利用随机森林模型中的精度平均减少值(IncMSE)和节点不纯度平均减少值(IncNodePurity)两个指标进行因子重要性的度量[35]。其中,IncMSE指将变量随机取值后进行随机森林模型估算误差相对于原来误差的升高幅度,IncMSE值越大,说明该变量越重要;IncNodePurity指每个变量对分类树上每个节点的观测值的异质性影响,IncNodePurity值越大,说明该变量越重要。本文采用上述两个指标对12个驱动因子进行重要性评价(图7)。结果显示,基于不同指标度量的因子重要性程度排序大体一致,部分因子重要性排序相差1~2位,差别较小。由此,本文仅基于IncMSE的分析结果进一步剖析各个驱动因子的重要程度。基于IncMSE的结果表明,因子重要性排序前3位的GDP、城镇化率和城市等级均是城市发展水平层面的变量,表明城市发展水平是城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效的关键驱动要素。另外,高铁站等级规模也是影响绩效的重要因素,其核心变量“发送班车次数”和“车站客流量”的重要性排名分别位居第4位和第5位。图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效影响因子重要性排序

Fig. 7The ranking of the variable importance of the connection-distribution performance of the high-speed railway hub in the Yangtze River Economic Belt

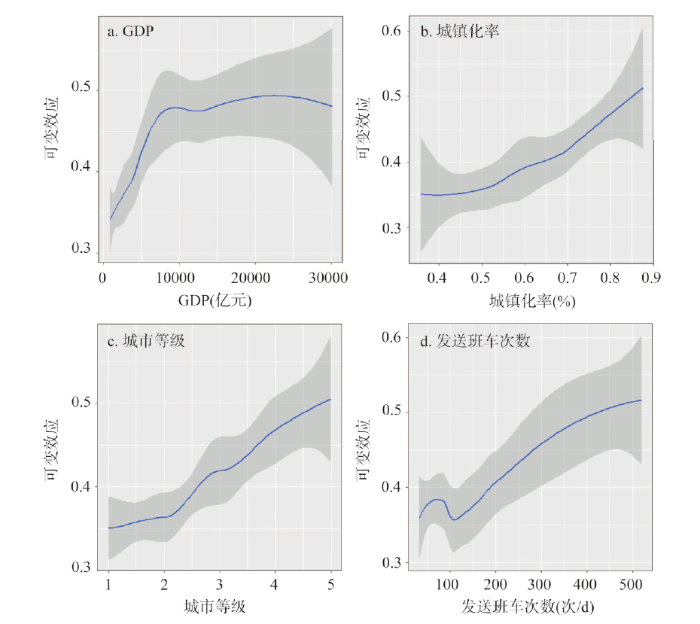

为进一步分析关键驱动因子对城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效的影响强度,本文绘制因子重要性排序前4位因子GDP、城镇化水平、城市等级和发送班车次数对绩效的作用曲线(图8)。各关键驱动因子对绩效的作用机理如下:

(1)GDP是高铁枢纽接驳—集疏运绩效最关键的驱动因子,其影响程度呈“Γ”型趋势(图8a)。即当GDP < 10000亿元时,随着GDP增加,绩效急剧攀升,到GDP为10000亿元达到峰值;当GDP > 10000亿元时,绩效值增长幅度变小,总体趋于稳定。长江经济带GDP小于10000亿元的高铁站点数量最多,占比为75%,绩效值的差距较大,绩效等级以中等和一般为主,其中,安顺西站所在城市的GDP最小,仅为802.46亿元,相应地,安顺西站的绩效值也最小。长江经济带GDP大于10000亿元的高铁站数量较少,占比为25%,绩效值差距微弱,绩效等级以均良好和优质为主,其中,当GDP为11715.1亿元时,绩效值出现第一个峰值,即南京南站(0.551);当GDP达到30133.86时,绩效值达到最大值,即上海虹桥站(0.574)。

(2)城镇化水平是高铁枢纽接驳—集疏运绩效的次关键驱动因子,随着城镇化水平提高,绩效值逐步增加(图8b)。其中,城镇化率排名前5位城市分别为上海、南京、武汉、长沙和杭州,其对应的绩效值分别位列第1、3、7、6和2位,绩效等级以优质为主;当城镇化率达到最大值0.876时,绩效值也达到最大值,即上海虹桥站(0.574)。城镇化率排名后5位的城市分别为曲靖、湖州、安顺、铜仁和萍乡,其对应的绩效值分别位列后3、18、1、6和5位,绩效等级以一般为主;城镇化率最小的城市是曲靖市(0.3568),绩效值仅为0.335。

(3)城市等级是高铁枢纽接驳—集疏运绩效的重要驱动因子,其影响程度呈阶梯状上升趋势(图8c)。当城市等级≤ 2时,就是中等城市和小城市,随着城市等级上升,绩效值缓慢增加;当2 <城市等级≤ 5时,就是大城市、特大城市和超大城市,随着城市等级上升,绩效值大幅增加。长江经济带中等城市和小城市数量较多,包括安顺、恩施等21个城市,占城市总数的56%,绩效值较低,绩效等级以中等和一般为主。长江经济带大城市、特大城市和超大城市包括苏州、上海和重庆等16个城市,占全部城市数量的44%,绩效值较高,绩效等级以优质和良好为主。

(4)发送班车次数是高铁枢纽接驳—集疏运绩效的主要驱动因子,其影响程度呈波动上升趋势(图8d)。当发送班车次数< 63时,随着发送班车次数增加,绩效值逐渐增加,到发送班车次数为63时达到第一个高峰;当63 <发送班车次数≤ 91时,随着发送班车次数增加,绩效值逐渐降低,当发送班车次数为91时到达谷底;之后,当发送班车次数> 91时,随着发送班车次数增加,绩效值急剧增加。长江经济带日均发送班车次数低于63的高铁站仅9个,占全部的21%,绩效值较低,绩效等级以一般和中等为主,包括抚州东站、安顺西站等。发送班车次数介于63~91之间的高铁站较少,包括新余北站、湖州站等7个高铁站,绩效等级仍以一般和中等为主。发送班车次数大于91的高铁站数量较多,包括南京南站、上海虹桥等20个高铁站,占全部的51%,其中发送班车次数达到520(南京南站),绩效达到峰值。

图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8关键驱动因子对长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效的影响

Fig. 8The influence of key factors on the connection-distribution performance of the high-speed railway hub in the Yangtze River Economic Belt

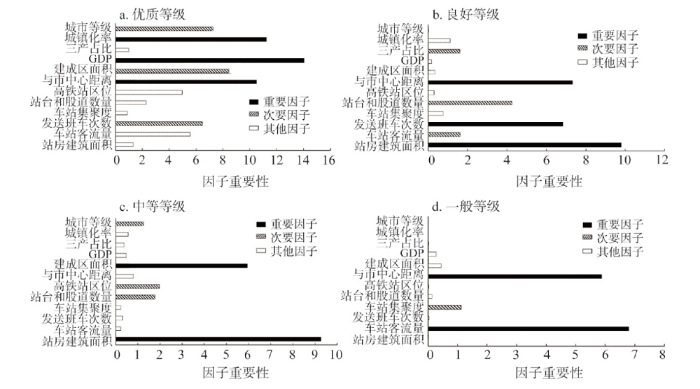

4.2 长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效分等级关键驱动因子

利用高铁枢纽接驳—集疏运绩效随机森林模型,分别对长江经济带优质、良好、中等和一般等4个等级绩效的单尺度因子重要性进行度量和排序。结果显示,绩效的关键驱动因子存在明显的等级分异,即4个等级绩效的关键驱动因子不尽相同。(1)优质等级绩效的3大关键驱动因子是GDP、城镇化水平和与市中心距离(图9a)。其中,GDP对优质等级绩效的影响程度最大,重要性指数为14.03。可见,城市发展水平对优质等级绩效的影响最大,因子重要性排序前6位中有4个隶属于城市发展水平层面。表明对于优质等级绩效的高铁站来说,城市发展水平越高,绩效越优。

图9

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图9长江经济带高铁枢纽接驳—集疏运绩效的变量因子重要性

Fig. 9The variable importance of the connection-distribution performance of the high-speed railway hub in the Yangtze River Economic Belt

(2)良好等级绩效的3大关键驱动因子是站房建筑面积、发送班车次数和与市中心距离(图9b)。其中站房建筑面积对良好等级绩效的影响程度最大,重要性指数为7.33。因此,高铁站等级规模对良好等级绩效的影响最大,因子重要性排序前6位中有4个隶属于高铁站等级规模层面。也就是说,对于良好等级绩效的高铁站来说,高铁站等级越高、规模越大,绩效越优。

(3)中等绩效的关键驱动因子是站房建筑面积和建成区面积(图9c)。其中,站房建筑面积对中等绩效的影响程度最大,重要性指数为9.26。综合来看,高铁站等级规模和城市发展条件均对良好等级绩效具有较大影响,因子重要性排序前5位中有2个隶属于高铁站等级规模层面,2个隶属于城市发展水平。可见,对于中等绩效的高铁站而言,高铁站等级规模越高、城市社会经济发展水平越高,绩效越优。

(4)一般等级绩效的关键驱动因子是车站客流量和与市中心距离(图9d)。其中,车站客流量对一般等级绩效的影响程度最大,重要性指数为6.79。表明高铁站等级规模和站城关系是一般等级绩效的主要影响因素,而城市发展水平对一般等级绩效的影响程度较为微弱。可见,对于一般等级绩效的高铁站而言,高铁站等级规模越高、与市中心距离越近,绩效越优。

4.3 长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效影响机理

基于绩效关键驱动因子识别及作用方式的分析结果,本文构建长江经济带高铁枢纽接驳—集疏运绩效影响机理框架(图10)。总体来看,长江经济带高铁枢纽接驳—集疏运绩效受到城市发展水平、高铁站等级规模和站城关系等3个维度的交互作用影响。其中,以GDP、城镇化率和城市等级为代表性指标的城市发展水平,以及以车站客流量和发送班车次数为代表性指标的高铁站等级规模是影响绩效的关键要素。图10

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图10长江经济带高铁枢纽接驳—集疏运绩效影响机理

Fig. 10The influence mechanism of the connection-distribution performance of the high-speed railway hub in the Yangtze River Economic Belt

(1)城市发展水平。GDP、城镇化率和城市等级等3个指标分别从经济发展水平、社会进步状况和人口集聚规模等角度刻画了城市社会经济发展水平,是城市综合实力的集中体现。结果表明,GDP、城镇化率和城市等级越高,绩效值越高;反之,绩效值越低,即城市社会经济发展水平对绩效呈正向影响作用。城市社会经济发展水平从两方面对运绩效产生影响:一方面,城市社会经济发展水平代表着城市可用于投资建设高铁接驳系统的资金充裕程度,城市经济实力越强,高铁枢纽的建设资金越充裕、建设程度越完善,高铁枢纽的衔接度越高、绩效值越大;反之,绩效值越小。另一方面,城市社会经济发展水平代表着城市综合交通系统的完善程度,城市发展越成熟、等级越高,城市交通基础设施建设越完善,导致高铁枢纽的整合度和衔接度越高,绩效值越大;反之,绩效值越小。

(2)高铁站等级规模。车站客流量和发送班车次数是表征高铁站等级规模的两大重要指标,也是区分一般高铁站和枢纽型高铁站的核心指标。结果显示,车站客流量越高、发送班车次数越多,绩效值越高;枢纽型高铁站的绩效远优于一般型高铁站。高铁站等级规模代表着对于高铁枢纽的需求程度。高铁站等级规模越高、旅客数量越多,“倒逼”高铁枢纽的规划建设及提升优化,引致公共交通线路数量越多、运营时长越长、发车时间间隔越低、载客量越多、换乘用时越短,提高了高铁枢纽的衔接度和换乘度,则绩效值大;反之,绩效值越小。

(3)站城关系。高铁站区位是表征高铁站与城市之间空间关系的关键指标。结果表明,高铁站与城市之间的相对空间距离越短,绩效值越高;城市中心站、边缘站和外围站的高铁枢纽接驳—集疏运绩效值依次降低。高铁站与城市的相对空间距离越短,高铁枢纽可依托的城市原有交通基础设施越多、高铁接驳交通的运行时间越短,绩效值越大;反之,绩效值越小。但相对于城市发展水平和高铁站等级规模两个要素,以高铁站区位和与市中心距离为代表性指标的站城关系要素对绩效值的影响程度较为微弱。基于IncMSE的12个因子重要性排序中,高铁站区位和与市中心距离仅分别位列第7、9位。

不同等级绩效的关键驱动因子并不完全一致,存在明显的差异。优质、良好、中等和一般等不同绩效等级高铁枢纽的优势因子不同、障碍因子各异。这意味着,制定高铁枢纽的优化提升策略和相关政策时,应根据不同等级绩效的关键驱动因子,因“级”施策、因“站”制宜。

5 结论与讨论

本文从理论上诠释了高铁枢纽的“时空压缩最后一公里”效应原理。高铁枢纽的“时空压缩最后一公里”效应,不仅与高铁枢纽本身有关,且与高铁站区和城市中心关系及联系等有关,应从城市尺度分析高铁枢纽接驳绩效,即广义的高铁枢纽接驳绩效,既包括在站区内高铁枢纽与城市公共交通的综合接驳体系(即狭义的高铁枢纽接驳绩效),通过“换乘便捷度”来实现,又包括站区外高铁枢纽公共交通集疏运网络体系,通过“通达度”来实现。因此,高铁枢纽“时空压缩最后一公里”效应是通过接驳—集疏运绩效得以量化。从方法上构建了高铁枢纽接驳—集疏运绩效测度模型。由于高铁枢纽“时空压缩最后一公里”效应是通过高铁枢纽接驳—集疏运绩效来实现,主要表现在两方面:①“快速度”,即接驳交通的运行速度,直接表达了高铁枢纽的“时空压缩最后一公里”效应;②“便捷度”,即接驳交通的换乘便捷度,间接表达了高铁枢纽的“时空压缩最后一公里”效应。因此,从“快速度”和“便捷度”两个方面测度评价高铁枢纽接驳绩效,其中,“快速度”以“通达度”维度来衡量,反映了集疏运绩效,“便捷度”主要从“衔接度”和“换乘度”两个维度来衡量,反映了换乘便捷度绩效。由此,建构3个维度、9个因子的高铁枢纽接驳—集疏运绩效评价体系。

从客观上辨识了长江经济带城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效的空间分异,并揭示其影响机理。依据自然间断法可将长江经济带37个城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效分为优质、良好、中等和一般等4类,空间分异特点可以从4个层面进行辨识,即等级分异呈现“橄榄型”结构;地带分异呈“东高西低、北高南低”的不均衡空间分布格局;城市群分异呈“核心高、边缘低”格局;因子层面也具有明显的空间差异。城市高铁枢纽接驳—集疏运绩效既受城市发展水平的宏观层面因素影响,又受高铁站区的微观层面因素影响,其中城市GDP、城镇化率、城市等级、车站客流量、发送班车次数等是影响高铁枢纽接驳—集疏运绩效的关键驱动因子,且高铁枢纽接驳—集疏运绩效的关键驱动因子具有等级差异,即优质、良好、中等和一般等不同等级高铁枢纽的关键因子存在显著差异。

高铁站是城市重要的交通枢纽地区,具有节点和场所两大功能,依据Bertolini的“节点—场所”模型,推进高铁枢纽地区节点功能和场所功能的协同耦合发展是实现高铁枢纽地区可持续发展的核心关键。本文以高铁枢纽接驳—集疏运绩效为研究内容,对高铁站的节点功能进行了系统分析和深入剖析。综合考虑节点功能和场所功能两大功能,探究高铁站对城市功能发展的影响和催化,将是下一步高铁枢纽研究的重点。由于高铁站台设计也会对接驳绩效产生一定影响,而站台设计属于建筑学微观研究领域,因此,未来需要进行学科交叉,吸收建筑学领域相关理论和方法,将站台设计要素考虑到高铁接驳绩效研究中。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

DOI:10.18306/dlkxjz.2015.11.004 [本文引用: 1]

The Guideline of Developing the Yangtze River Economic Belt Based on the Golden Waterway issued by the State Council in 2014 is the first systematic socioeconomic development planning and recommendation by the central government on this territorially vast and internally hugely differentiated region. The Guideline is not only the development vision for the cities and provinces along the Yangtze River, but also the national development strategy for coping with the changing patterns of international political economy and adapting to the great transition of national socioeconomic development. This article first analyzes the historic and economic-geographic background of issuing the strategy of developing the Yangtze River Economic Belt, and then decodes the strategic positions and development priorities in the Guideline. The author argues that the strategy of developing the Yangtze River Economic Belt is a historical necessity along with China’s regional economic development and a significant initiative to reconstruct the pattern of political economy internationally, as well as a practical need for the country to stabilize economic growth during the period of New Normal, which is very timely and well reflects the global political economic conditions. Lastly, the article reviews the contributions of geography studies on the Yangtze River Economic Belt for developing and protecting the Yangtze River, and promoting urban and regional development along the river as well, followed by proposing some research questions for future study, including the resource potentials and environmental capacity, spatial restructuring, balancing economic development and environmental protection, and political, economic, and geographic environments of the neighboring countries.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.1080/09654319608720349URL [本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2019.01.002 [本文引用: 1]

Along with the rapid advancement of high-speed transportation technology, mobile communication and Internet technology, various factors have accelerated the flow on a global scale, causing changes in the spatial organization of regional economic society. The urban transportation hub area has gradually become a node for exchange of funds, information and technology in addition to passengers and goods. The problem of optimal allocation of land use space triggered by infrastructure construction in urban hub areas has become a hot spot in regional space research. Bertolini proposed the Node-Place model, and he believed that the hub area has node functions and place functions. Enhancing the node function of the hub and the attractiveness of the hub area can promote the intensification and diversification of activities in the hub area. In addition, increasing the function of the hub area and stimulating new transportation needs can encourage the development of transportation infrastructure. The coordinated development of nodes and places is the basis for the optimization of spatial structure in the hub area. The article systematically sorts out the research results of the Node-Place model and its application, and it finds that the existing research mainly focuses on the use of models to analyze the development characteristics of nodes and places in the hub area, hub type characteristics, and to predict the development potential of the hub areas. The research content of the previous research is mainly to conduct the research on the synergy and balanced development of node functions and site functions in transportation hubs, and to explore the spatial effects of traffic flow, especially passenger flow in hub areas. Based on the rapid development of high-speed transportation network as well as the Internet, the article puts forward that the key direction of Node-Place model can be applied in the future. First, based on the current reality of China's social and economic development, different types of transportation hubs should be selected as research objects to carry out research on the synergy between node functions and site functions in different types of transportation hubs. Second, the tourist scenic spot is the place where the tourist flow resides, which embodies the spatial attributes of the node function and the function of the place and their mutual relationship, thus the Node-Place model is supposed to be used to explore the balanced development path of the function of the space node and the function of the place. Third, according to the theoretical idea of the Node-Place model, future research should explore the coordinated development of nodes and places in node cities in different factor flow networks such as information, capital, and technology. Finally, taking China’s fierce human-land relationship and the complex relationship between urban and rural areas into consideration, the theory of Node-Place model should be extended to different spatial scales, different elements and different research fields, revealing the characteristics and laws of regional spatial evolution under the view of Node-Place model. Scientific and reasonable evaluation indicators should be selected to strengthen the application of new technologies and to build a multi-disciplinary research methodology. By strengthening the application research of Node-Place model, it is beneficial to optimize the regional spatial structure, improve the regional spatial function and enrich the theoretical research of regional spatial development, and it has important enlightenments to make regional space development plan.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.1068/b36146URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.tranpol.2012.11.009URL [本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.mcm.2005.01.006URL [本文引用: 1]

DOI:10.1214/ss/1009213725URL [本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]