,, 潘竟虎

,, 潘竟虎 ,西北师范大学地理与环境科学学院,兰州 730070

,西北师范大学地理与环境科学学院,兰州 730070Network structure resilience of cities at the prefecture level and above in China

WEI Shimei ,, PAN Jinghu

,, PAN Jinghu ,College of Geography and Environmental Science, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China

,College of Geography and Environmental Science, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China通讯作者:

收稿日期:2020-05-3修回日期:2021-04-14网络出版日期:2021-06-25

| 基金资助: |

Received:2020-05-3Revised:2021-04-14Online:2021-06-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

魏石梅(1993-), 女, 宁夏固原人, 博士生, 研究方向为空间分析与感知。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (7234KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

魏石梅, 潘竟虎. 中国地级及以上城市网络结构韧性测度. 地理学报[J], 2021, 76(6): 1394-1407 doi:10.11821/dlxb202106006

WEI Shimei, PAN Jinghu.

1 引言

韧性(Resilience)原用以描述金属在外力作用下形变之后复原的能力[1]。1973年Holling[2]将其引入生态学中,用以表征生态系统稳定状态的特征,此后其应用领域逐渐扩展到其他学科,如心理学、社会学、经济学、灾害管理学等[3]。近年来,在与外部发展主导力量(全球化、城市化、工业化等)相互作用的过程中,城市体系面临的不确定性和未知风险也在不断上升,为降低“城市问题”和灾害对城市居民的生活安全和生活质量造成的直接影响,全球开始关注城市抵御灾害的能力,并逐渐将韧性理念纳入风险管理策略之中。“韧性城市”的概念由韧性城市联盟提出,并定义为“城市系统可吸纳外界干扰,并维持特有的属性、结构及主要功能的能力”[3,4]。尤其随着城市间关系趋向于网络化、扁平化、多极化发展,国家在逐渐将“韧性”纳入区域城市规划体系,****们也越发开始关注区域整体韧性能力的评估,以增强区域面对突发累积性风险的能力,并做好自我调适与转型的准备[5,6]。城市网络作为一种新的地域空间系统组织形式,逐渐成为研究的热点和范式[7]。城市网络结构韧性研究旨在评估区域城市系统在面对外界扰动时,如何通过自身结构抵御冲击、适应变化并恢复到故障前的网络特征和重要功能的能力,其测度有助于进一步增强区域城市间的交流与协作[8]。在全球信息技术快速发展的大背景下,立体交叠和虚实交互的区域城市网络日益复杂。大规模的人口出行和海量的信息交流,使区域城市间的关系从静态空间转变为“流空间”,作为全球区域网络中要素交流的主要载体和媒介,城市深度参与其中[9]。城市间愈发频繁和复杂的要素交流成为城市网络区别于其他城市体系的重要特征[10]。在人地关系愈发复杂,社会矛盾愈发叠合以及城市经济结构愈发多元的大环境下,提升网络应对风险的能力成为当下区域可持续稳定发展的必然要求[11]。城镇化进程的快速推进,使得区域巨系统和城市面临的各类累积性、突发性风险也在急剧加大,如战争、病毒传播等人为灾难及极端气候、火山喷发等自然灾害[12,13],其对区域城市系统可能产生由点及面的影响,甚至导致级联失效。那么,如何提升区域韧性使区域和城市在发展过程中尽量免受外部冲击和干扰,是当下亟待解决的难题[14]。当前,新型冠状病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019, COVID-19)感染人数在全球的不断激增,说明此疫情已非简单的突发公共卫生事件,而是一场引人深思的非传统性灾害,加大城市面对疫情的韧性,建设韧性网络城市,再次引起学界热烈反思。与此同时,中国应对新冠疫情的高效协同机制、城市间交通网络的重点管控、区域间公共卫生网络的构建、口罩等抗疫物资的区域协调生产,也反映出各城市间在应对灾害危机时协同配合,会形成良性的网络协同效应[7]。

目前,从研究内容来看,城市韧性和区域韧性研究还集中于理论探索层面[15],针对区域网络结构韧性的相关研究还较少。从研究视角看,有关网络结构韧性的研究很少,且多从关键基础设施、区域生态、经济网络等单一角度或简单模型网络入手,鲜见综合性韧性评估的研究案例。研究尺度多侧重于规模较大或经济发展较快的城市及城市群等中、小区域尺度。研究手段上,多基于传统的统计或调查数据,且常用单一静态指标或多指标来测算。总体而言,目前针对城市网络结构韧性的评估尚未形成统一有效的方法和体系,而是通过复杂网络理论中有关结构拓扑的指标测度的[16]。因此,在“流空间”理论的指导下,展开全国范围的城市网络韧性综合研究尤有必要。基于此,本文获取2017年百度指数、腾讯人口迁徙和社会统计数据,通过计算城市间要素流强度对信息、交通、经济及综合联系网络进行构建,从城市节点和网络两个层面对其层级韧性和匹配韧性进行了测度,并对中断场景下城市网络的传输韧性和多样韧性进行评估与分析,最后基于韧性评估结果对不同网络提出结构优化策略及建议,以期了解和掌握区域网络结构韧性现状,为增强区域城市“鲁棒性”、优化资源配置及制定区域韧性发展规划提供借鉴。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

百度指数(2017年1月1日—12月31日)获取自百度指数数据分享平台(2.2 研究方法

2.2.1 城市联系强度测算(1)信息流强度I。利用城市i、j之间百度指数的乘积来测度,公式为[18,19]:

式中:Iij为城市i对城市j的百度指数;Iji为城市j对城市i的百度指数。

(2)人口流动强度P。通过城市i、j之间人口流动的加和来测度,公式为:

式中:Pij为城市i到城市j的人口流动数;Pji为城市j到城市i的人口流动数。

(3)经济联系强度R。通过引力模型测度经济联系强度,公式为:

式中:Fi为城市i的外向功能影响量;Fj为城市j的外向功能影响量[8, 20];dij是城市i和城市j的直线距离。

(4)综合联系强度W。通过对归一化后的信息、交通和经济关系矩阵赋予同一权重后加和获得,公式为[21]:

式中:W1为归一化后的信息网络关系矩阵;W2为归一化后的交通网络关系矩阵;W3为归一化后的经济网络关系矩阵。

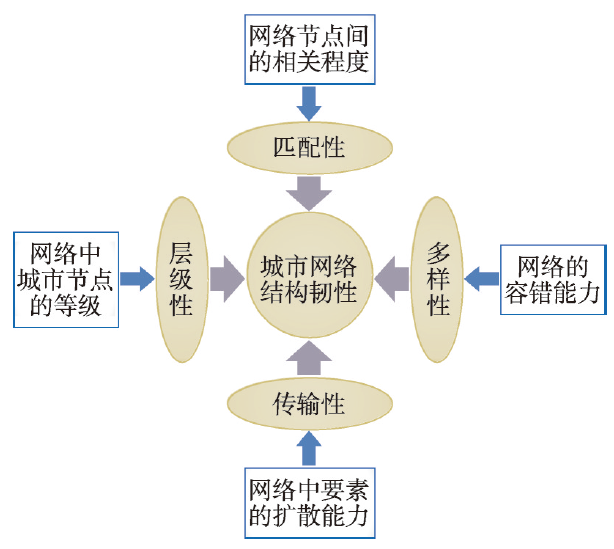

2.2.2 网络结构韧性测度 目前对网络结构韧性的研究尚处于初级阶段,中心性、传输性、连通性等单一指标常被用来测度网络拓扑结构的韧性[22,23,24]。彭翀等[8, 16]通过层级性、匹配性、传输性、集聚性及多样性等指标对长江中游城市网络结构进行了韧性评估与优化。本文借助复杂网络分析方法,从4个角度测度和评估城市网络结构韧性(图1)。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1城市网络结构韧性构成示意

Fig. 1Sketch map of the urban network structure resilience

(1)层级性。层级性表征的是网络中城市节点的等级。尽管基于网络拓扑的度和度分布是实现网络结构的层级韧性测度的常用指标[8, 25],但其忽视了城市间的功能关系,因此本文在考虑网络权重的情况下,采用加权度和加权度分布来测度层级性,公式为[26]:

式中:Wi为城市i的加权度;Wi*为Wi的位序排名;a为加权度分布曲线的斜率;C为常数。

(2)匹配性。匹配性反映网络中节点之间的相关程度,若网络中的城市趋于与其级别地位、文化因素、发展水平等相似的城市“抱团”发展,说明此网络具有同配性;反之,此网络具有异配性[8]。度关联、加权度度相关性等是测度网络匹配性的常用指标[8, 27],本文考虑网络权重,采用加权度关联来表征其匹配性,公式为:

式中:

(3)传输性。传输性描述的是网络对各类要素流的输送能力,常用路径长度等指标来表征,如最短路径长度、特征路径长度等[16, 28]。本文网络结构传输韧性的测度通过借鉴已有测度指标——网络效率来实现,公式为[29]:

式中:E为网络效率;Dij为城市i到城市j的所有最短路径长度;N是网络中的节点数目;G是移除节点后网络中其余节点的集合。

(4)多样性。多样性刻画的是网络的容错能力[30],用网络中存在的独立于常用路径之外的其他支路的数量来衡量[31]。本文基于平均独立路径数量对网络结构的多样韧性进行测度,其值越大,表明网络的多样性越好,公式为[16]:

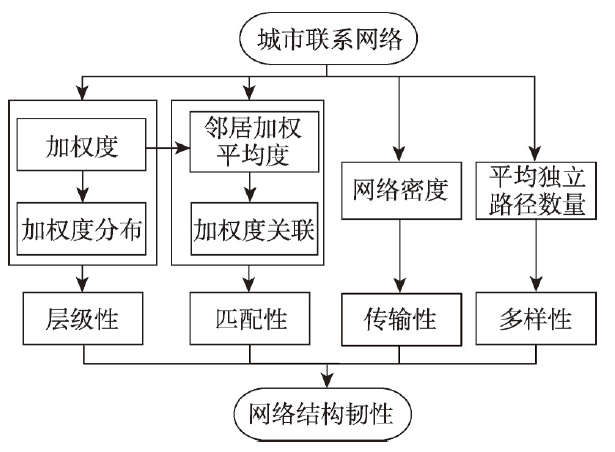

式中:V为平均独立路径数量;nij为城市i与城市j之间的独立路径数量。图2为本文测度城市网络结构韧性的流程示意图。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2网络结构韧性测度框架

Fig. 2Measurement framework for evaluating the resilience of the network structure

3 结果分析

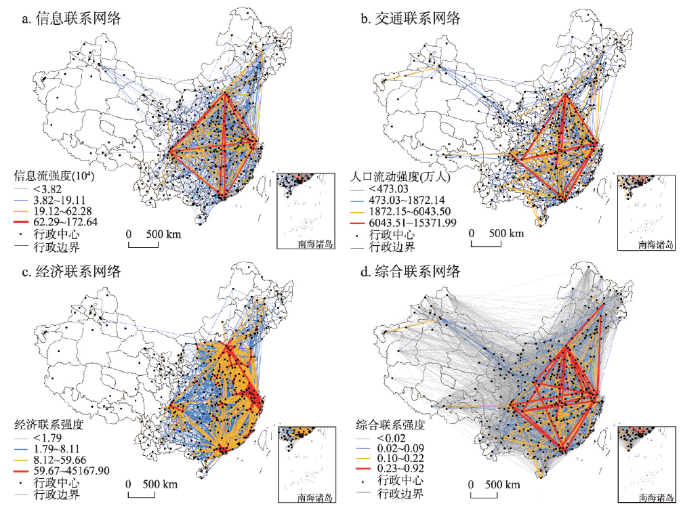

3.1 中国城市网络空间格局

中国地级城市4类城市网络的空间格局如图3所示(自然断点法分类,下文同)。信息联系网络共具有53254条连接(图3a)。第一层级的城市间信息流强度呈现出明显的扁平“菱形”空间结构,其顶点分别为北京、上海、广州—深圳(简称“广深”)、成都,各顶点城市与其邻近城市间均表现出强信息联系。第二层级呈现出以京津冀、长三角、珠三角、成渝四大城市群为主体的信息辐射联系模式。第三层级主要反映各省会城市间的信息关联。交通联系网络共包含13489条人口流动路线(图3b)。第一层级在空间上构成“菱形”格局,其顶点与信息网络的第一层级基本保持一致;第二层级呈现以国家级城市群为主体,以核心省会城市为引领的“梯形”空间分布结构;第三层级主要以短距离城市间人口流动为主。经济联系网络共包含58653条连接线路(图3c)。第一层级的城市间经济联系自东向西呈“箭在弦上”形空间格局;第二层级的“弓—箭—弦”格局由于其更为密集的连接而表现得更为“健壮”。第三层级经济联系呈“胡焕庸线”以东非常密集、以西极为稀疏的分布特点。综合联系网络中(图3d)共11666条连接线路。与单一要素网络不同的是,综合网络中区域城市间的要素交流更为繁杂,在空间上呈现更为健壮和更加紧密的联系特征。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图32017年中国城市网络空间格局

注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2020)4630号的标准地图制作,底图无修改。

Fig. 3Spatial pattern of urban networks in China in 2017

3.2 城市网络结构韧性

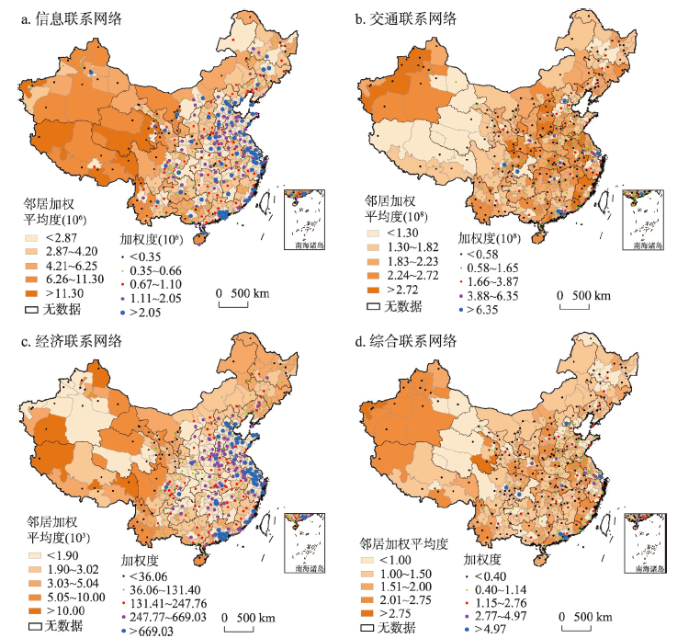

3.2.1 网络层级性 2017年中国城市信息网络中,承担信息流要素集聚与扩散的城市主要为经济规模大、技术更新快和信息创新效率高的一类城市(图4a);在西北地区,大部分城市与省会城市间形成的高度依赖关系,容易因区域“锁定”等因素导致信息流的封闭与中断,在一定程度上阻碍着信息要素的快速传播与扩散。交通网络中,层级性高的城市主要位于中国交通大动脉的交汇处,是人口集散的重要枢纽城市(图4b),如北京、上海、广深、成渝等。层级性较高的城市依赖层级性高的城市,在全国范围内形成零星分散的分布格局,在区域范围内呈“内高外低”的分布特征。整体表现为小区域的“健壮性”、大区域的“脆弱性”。“胡焕庸线”以西的集散节点仅包括一些省会城市,且多处于第三、四层级,边缘城市侧重于同省会核心城市间的交汇,网络结构因长期的路径封闭而脆弱性较高,容易引发省界交汇处城市交通联系的中断与故障。经济联系网络中,层级性由东至西呈逐步衰减趋势(图4c)。综合网络中,处于第一、二层级的城市主要是一、二线城市(图4d);第三层级的城市主要包括中东部地区的省会城市及副省级城市;第四层级的城市主要为中、大型城市群的外围城市以及西北地区的部分省会城市。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图42017年中国城市网络加权度和邻居加权平均度空间分布

注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2020)4630号的标准地图制作,底图无修改。

Fig. 4Spatial distribution of the weighted degree and weighted average nearest-neighbor degree of the China's urban network in 2017

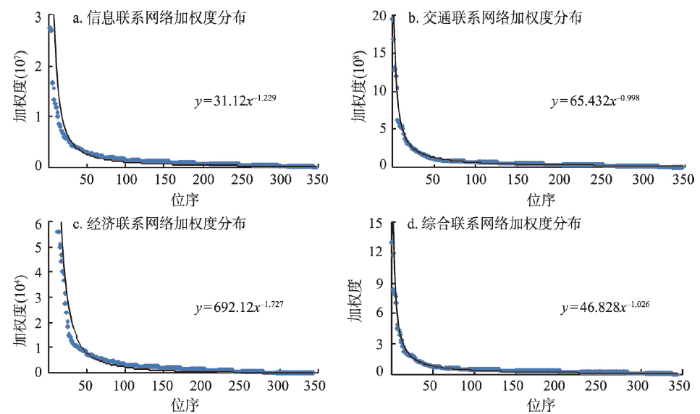

根据城市节点的加权度及其位序排名绘制4大网络的幂律曲线(图5),其表征的是网络整体的层级结构韧性。从网络加权度分布曲线斜率(0.90 < |a| < 1.80)可以看出,信息、交通、经济和综合城市网络均具有较为显著的层级性。相较于信息(|a| = 1.229)和交通网络(|a| = 0.998),经济网络(|a| = 1.727)具有最高的层级性,说明区域城市间存在明显的等级结构,尽管拥有能够带动周边地区经济快速交流与转换的强劲城市群及其核心城市,但区域“权力”的过度集中,容易形成较为封闭的“外弱内强”格局,影响网络结构的“鲁棒性”发展。对信息网络而言,其高值区主要是核心城市或省会城市,在空间上呈现较为均质的分散分布。交通网络的低层级性表明,网络中缺乏“权利”强劲的核心辐射城市,仅少数较大的国家级交通枢纽城市承担着居民出行的集散功能,其次,核心城市间的远距离分布又进一步加剧了区域间要素交流的时间成本,使得核心与边缘城市之间的互动相对贫乏。从综合网络(|a| =1.026)可以得知,集成了信息、交通与经济要素的综合网络,其层级结构与单一要素网络相比有很大的不同。

图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5中国城市网络加权度分布

Fig. 5Weighted degree distribution of the China's urban network

3.2.2 网络匹配性 从邻居加权平均度(NWAD)的空间分布结果(图4)可以看出,信息、交通、经济及综合城市网络中的高权重节点具有非常小的NWAD,基本处于第五层级。相较于其他网络,信息网络拥有数量最多的低NWAD城市,分布在高权重节点周围,形成相对分散的星形空间结构。此外,各层级节点间的较多联系表明信息网络中高权重节点与低权重节点间有更多的交流机会。高权重节点倾向于连接低权重节点的这种现象,在帮助网络中的信息流进行传输与扩散的同时,也在很大程度上缩短了信息流动的收敛时间[32]。就交通与综合网络的NWAD而言,尽管在第五层级的城市数量较少,但它们较为明显的空间异质性分布给居民出行带来更多便利和选择。对经济网络的NWAD而言,即使有较多城市位于第五层级,也容易因其不均衡的集聚式空间分布格局,对区域整体韧性的进一步提升造成顾此失彼的消极影响。此外,值得一提的是,在经济网络NWAD的第五层级中,还有极少量的低权重节点对应低权重邻居节点的情况,这些城市在整体网络中的活力较低,是网络中的边缘城市,不仅影响着网络整体要素流的高效传输,也较难辐射带动周边城市的发展,因此加强与核心城市之间的沟通与互动十分必要。

信息、交通、经济及综合城市网络的加权度关联系数均为负(-0.30 < b < -0.02),表明四大网络均具有异配特征,且信息网络(b = -0.294)>交通网络(b = -0.128)>经济网络(b = -0.026),即三大网络的异配性存在较大差异。对于信息网络而言,高权重的城市节点在与自身发展水平相当的节点保持良好互动的同时,也可以做到与跨区域中、小城市间的信息交流与合作,给区域城市间创造了更多更广的交流机会,因而网络整体呈现更高的扁平化趋势,结构韧性也最高。由于空间上多层交通基础设施网络的交叉分布,交通网络具有较高的异配韧性。大型的国家级综合交通枢纽利用其区位优势辐射带动着周边地区城市,甚至与一些跨区域次级枢纽城市保持着良好的互动关系,承担着居民出行的主要转接功能,因此,网络具有良好的扁平化趋势。而整个经济网络呈现出程度较弱的异配性特征,城市间的经济要素更倾向于在以城市群为核心的组团或片区内流动,形成“核心强同配,边缘弱异配”格局。尽管核心城市对周边城市具有极强的虹吸或辐射效应,但周边城市对外围边缘城市较低的辐射能力致使在局部区域形成的路径依赖和区域“锁定”,使得经济网络具有较低的结构匹配韧性,限制了经济流的跨区域投资与交换。综合网络的关联系数(b = -0.207)表明,尽管综合城市网络集成了信息、交通和经济三大要素,但其匹配韧性仍然低于信息网络,高于交通和经济网络。较高的异配韧性表明,基于单一要素对城市网络韧性进行的测度与评估可能存在偏差,表现为对区域抗干扰能力的高估或低估。这也说明,城市间的要素流能够通过相互交叠的方式增强联系路径的“鲁棒性”,从而共同促进着区域整体的网络结构韧性。

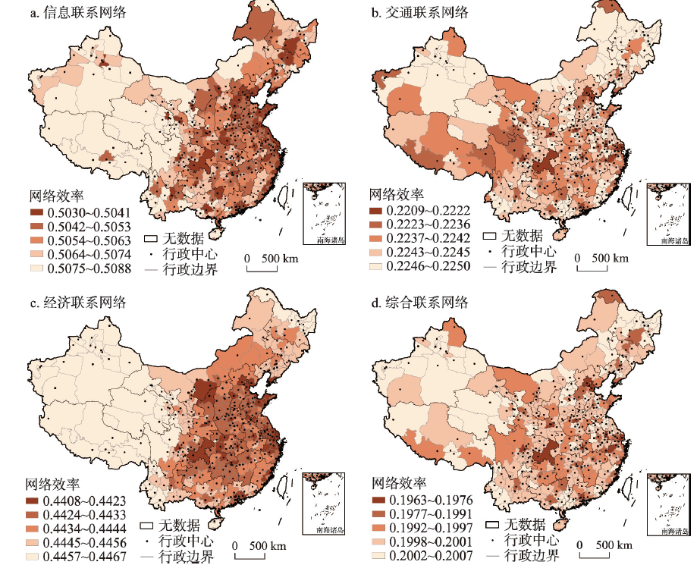

3.2.3 中断场景下的传输性与多样性 将某城市节点失效后整体网络效率的计算结果赋予该城市,从网络传输性结果(图6)可以看出,信息网络的传输性(0.503~0.508)比经济网络的略高,是交通网络的2倍多。从传输性的整体格局可知,信息和经济网络具有较为相似的空间分布,而交通和综合网络的空间分布差异较小。就信息和经济网络而言,以“胡焕庸线”为界,其东、西部城市对要素流的传输能力具有极大差异,呈明显的“东强西弱”格局。其次,信息网络结构整体传输性的空间异质性明显,而经济网络则呈现更为紧凑的圈层式分布格局。就交通和综合网络而言,交通网络结构整体传输性呈现出较综合网络更为显著的空间异质性。国家级综合交通枢纽及部分省会城市在区域网络中承担着极其重要的人口、物资等多方面的集散输送功能,当其发生扰动或中断时,对网络传输性造成的影响是重大的,甚至可能引发网络中城市节点的级联失效。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图62017年中国城市节点中断后对应的网络传输效率

注:基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站GS(2020)4630号的标准地图制作,底图无修改。

Fig. 6Network transmission efficiency after interruption of a China's city node in 2017

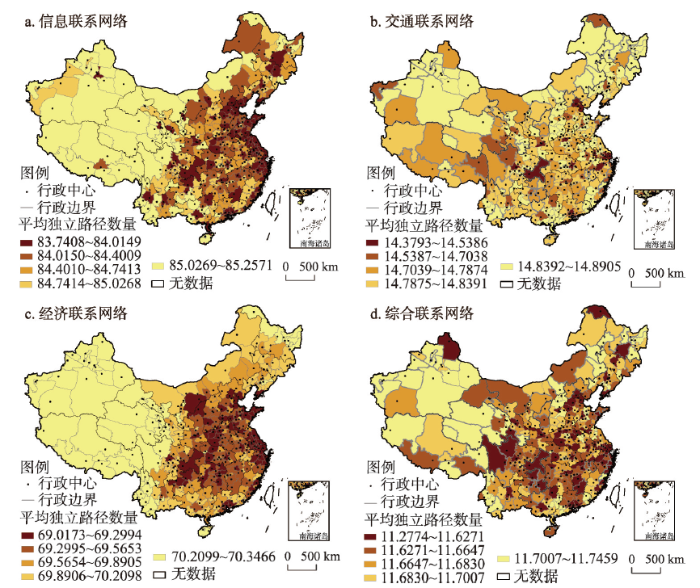

通过计算某一城市节点移除后的平均独立路径数量来对网络多样性进行测度,将某城市移除后整体网络多样性的计算结果赋予该城市,结果(图7)表明:信息网络的多样性(83.740~85.257)高于经济网络,几乎是交通网络的6倍。对比图6发现,当城市节点遭受冲击失效后,网络结构在多样性和传输性方面的响应几乎是一致的,这与彭翀等[16]在长江中游城市群城市网络韧性与优化研究中的发现类似,仅少部分城市的扰动会对网络传输性或多样性产生优先影响。总的来说,影响网络结构韧性较大的城市多分布在“胡焕庸线”以东的地区,是中国人口规模较大、发展势头迅猛的一类城市。

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7中国城市节点中断后对应的平均独立路径数量

注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2020)4630号的标准地图制作,底图无修改。

Fig. 7Average number of independent paths after interruption of a China's city node

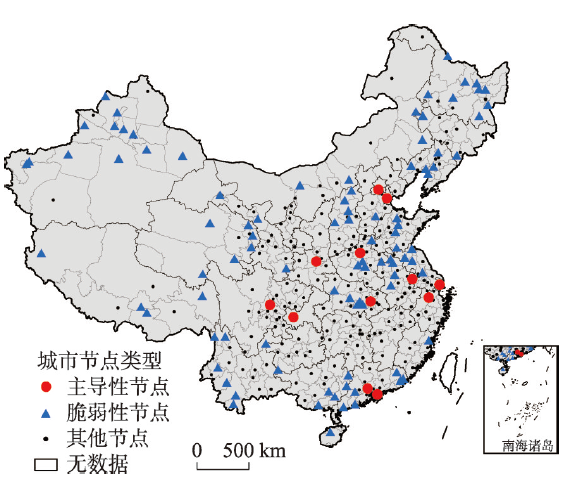

3.2.4 主导性节点和脆弱性节点的识别 主导性节点和脆弱性点分别选取的是城市移除后网络传输性和多样性同在第一、第五层级的城市节点,共得到主导性节点12个、脆弱性节点93个(图8)。主导性节点主要包括中国国家级中心城市(北京、天津、上海、广州、重庆、成都、武汉、郑州、西安)及潜在国家重要中心城市(南京、深圳、杭州)。作为所在区域城市群的核心龙头城市,这些城市是国家综合交通和信息网络的枢纽,在城市网络中发挥着重要的信息创新、产业集群、物流枢纽及人口集散等功能。与此同时,因其独特的资源配置及区位优势等对区域内其他城市的发展起着引领、辐射和推动作用。脆弱性节点多为经济发展落后、交通基础设施不健全的小城市,呈局部多点集聚空间格局。尽管在一定时期内不会对区域中的大部分城市造成显著影响,但容易加剧局部区域在面临扰动或中断时的不确定性,如信息传递的滞后、资源供应的迟缓等。此外,还存在一些空间上较为分散分布的脆弱性城市,如处在区域边缘或省际交界处的偏远城市,虽然可能拥有巨大的后发潜力和优势,但是由于远离省会中心,受到行政壁垒的影响,使之成为长期遗留的“死角城市”,值得进一步的关注与扶持,以提升局部区域应对突发故障的能力。

图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8中国城市网络主导性节点与脆弱性节点空间分布

注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2020)4630号的标准地图制作,底图无修改。

Fig. 8Spatial distribution of dominant and vulnerable nodes in the China's urban network

4 城市网络结构韧性优化对策

网络的拓扑结构影响着网络功能[22],城市在网络中与其他城市的联系制约着其在网络中的等级地位[33]。为提升区域韧性,针对本文构建的信息、交通及经济三大城市联系网络,从韧性的不同视角提出城市网络结构优化对策建议。首先,就信息、交通及经济城市网络在层级性和异配性方面的特征而言,经济网络具有高层级性、弱异配性特征,可能因为区域“锁定”和路径依赖导致一些潜在风险的存在,比如城市的投机发展、联系路径的僵化和全局结构的封闭等。信息网络具有较高层级性、强异配性特征,说明信息网络的核心城市可借助自身控制力和竞争优势激发区域内的从众效应,提升网络整体效能。此外,丰富多元的异配联系在通过对核心城市与边缘城市间的路径惯性进行软化的同时,也能够对网络城市间的功能互补和多向协作注入新的活力,从而使得区域整体在应对突发的冲击或扰动时,具有较高的响应和抵抗能力。交通网络的低层级性、较高异配性特征说明其拓扑结构存在一定的复杂性和异质性,网络整体呈密集扁平状态,不利之处是缺少“权力”强劲的领军节点,难以迅速提升网络整体性能,趋于低水平保守的均衡发展[10]。

就网络层级性而言,核心城市对各类要素流的过度集散都不利于韧性网络结构的形成。对于具有显著层级性的经济网络而言,“权力”强劲的核心城市(群),虽为区域发展的带动龙头,但其与其它城市间定向、固化的贸易往来也是区域性路径依赖形成的主要原因。如在中国发展较快的国家级城市群中,尽管其核心城市作为国家对外承担国际交往、对内负责协同辐射的门户城市,在促进区域经济网络的韧性发展中功不可没,但欠缺对区域边缘城市的关注与投资,联系路径的长期固化可能致使大区域网络环境韧性较低。为促进网络中联系路径的多元化和灵活性,有必要建立愈加完善的区域协作机制,引导以层级体系为主的管辖权向网络化体系转变,形成功能上互补、跨区域协作的扁平化网络发展机制[34]。城市群内部的城市层级体系也应受到重视,避免“重核心,轻边缘”现象的发生。

针对匹配性,增加网络结构韧性的主要途径是强化异质性网络的功能混合,以促进城市间各类要素流的快速创新与传播。就经济网络来说,在空间距离衰减的影响下,其经济模式较为封闭和固化,在努力追求局部区域经济迅猛发展的同时,也应顺应新的发展范式,大力寻求更加开放的跨区域城市交流与合作。比如通过增强全国核心城市间的关联与互动,促进区域性经济枢纽的形成;也可通过增强核心城市对区域边缘低活力城市的拉动与帮扶,保障区域内要素的高效流通及资源的有序配置,以改善区域整体的经济网络环境。交通网络具有较低的异配韧性,很大程度上受区位条件以及交通基础设施的制约,因此,加大对航空、铁路以及公路等运输网的投资建设,使交通运输条件得到进一步的改善与提升,将大大增加城市间人口迁徙的几率。此外,要特别注意跨省域城乡交界处交通路网的规划与建设,通过打通省域城市间的“最后一公里”来提升网络结构韧性。

对于传输性和多样性,当区域中的城市节点突发故障或产生扰动时,高效的传输效率和适当冗余的独立路径数量是保证区域城市网络正常运行的前提。一方面,可提倡在欠发达的中、西部地区进行具有地方特色的区域和次区域科学中心的规划与建设[34],在提高科学知识、信息技术等要素交流的同时,可促进区域城市间的创新连接。另一方面,应急预案和防灾减灾措施的及时完善与跟进是保障区域韧性的重中之重。

本文识别出的12个主导性节点在网络面对危机出现瘫痪时,会对网络结构韧性产生严重干扰,而93个脆弱性节点则会削弱网络应对冲击的能力。因此,主导性节点应以全力减少节点失效的可能性为目标,加强应急体系建设,强化风险防范机制,保障城市节点安全性。脆弱性节点则应以提升节点应对风险的抵御力为目标,促进要素流通,提升节点中心性,同时,一方面要强化邻近区域联系,推进差异化建设,增强区域内部联系,另一方面也要打破行政壁垒,丰富跨区域的省级连通渠道[16]。

5 结论与讨论

5.1 结论

本文对2017年中国城市网络结构韧性进行测度,主要结论为:(1)2017年中国346个地级及以上城市的信息、交通、经济和综合联系网络基本呈现以“胡焕庸线”为界的“东密西疏”分布格局,但其结构存在明显差异。相比城市交通网络,信息网络呈扁平程度更高的“菱形”空间结构,城市间的信息交流频繁而多样,几乎不受地域空间距离的约束。经济网络中城市间经济要素的交流随着空间距离的增大而产生明显衰减,拥有较弱的跨区域互动能力,且东、西部地区存在较大的贫富差距。与单一要素网络相比,综合网络的空间结构更为复杂,在一定程度上能够弥补单一要素网络的短板,通过多种途径实现资源的补充与更新,从而促进城市间要素交流,使得区域整体具有较高的韧性。

(2)信息、交通和经济网络在层级性、匹配性、传输性和多样性方面的差异较为明显。信息网络在具有高异配性、传输性和多样性的同时,层级性也较高,在应对外部冲击或压力时,网络结构整体的响应、恢复能力最高;经济网络虽具有高层级性,较高传输性和多样性,但其异配性最低,韧性较高的局部网络结构对区域整体的辐射带动能力略显不足;交通网络虽具有较高异配性,但其层级性、传输性和多样性最低,受区域交通条件的限制,其网络结构韧性水平较低。

(3)信息、交通、经济和综合城市联系网络中,对网络结构传输性、多样性干扰最大的城市分别为成都、重庆、北京和上海,其突发故障或扰动可能在短时间内通过网络连接波及到更大区域范围。对网络结构韧性影响较大的主要是经济发展水平较高、综合运输体系较为完善的一些高中心性、高控制力城市。

5.2 讨论

区域韧性往往作为区域经济韧性的代名词,多关注经济发展,欠缺对其他维度的考虑;另一方面,受经济学研究范式的影响,多着眼于公司等微观层面,缺少对城市与城市间关系的关注;除此之外,区域韧性常被作为区域的整体特性,缺乏对空间细节的披露[7]。本文在全国尺度上构建了多源、多类型的城市联系网络,在此基础上,对城市网络结构韧性进行了测度和评估。通过结合多要素的“流空间”数据与静态数据,在大区域尺度上构建的综合网络,一定程度上规避了单一要素的片面性。其次,基于权重的韧性特性的测算与分析,进一步揭示了城市网络的功能分异及其非均衡性,可为将来区域韧性的进一步探究提供案例借鉴。本文也存在一些需要进一步改进的问题。首先,百度指数、腾讯位置数据等不可避免地存在数据有偏性和局限性问题。例如,在百度指数获取过程中,设定不同的关键词,如“上海”“上海市”,其结果可能有所出入。因此,本文在获取城市间百度指数时,均以不含“市”的城市名作为关键词,以避免数据的差异性。为了降低数据的偶然性,本文采用了2017年365天两两城市间的日关注度数据,通过对365个关注度矩阵进行平均得到信息流强度,尽量规避了因偶然因素引起的结果偏差。腾讯迁徙大数据平台发布的人口迁徙数据是基于位置的服务接收的来自各种智能客户端的数据,不可避免地存在对使用其他方式出行的人群信息收集的疏漏。其次,人口流动属性仅包含出发地和目的地,具体的出行目的及其行程是没有追踪记录的,因此,会使人口流动强度的估算存在偏差。此外,本文通过去重、重新取数等操作,对数据进行了清洗。社会经济数据是基于行政单元统计的,因统计方式不同导致的偏差增加了经济联系矩阵的不确定性,再者,数据发布的滞后性也影响了时间节点的选取。综合城市网络的构建虽然集成了信息、交通和经济三大要素,但是现实社会中的区域城市网络是一个极其复杂、动态、开放的空间系统,城市节点间通过各类要素进行交流与对话,因此,同权重的简单叠合还不足以表征真实的社会复合网络系统。本文采用的百度指数和腾讯迁徙大数据均为2017年的日数据,由于数据量及数据年限的关系,仅以2017年全国的城市网络结构韧性测度为例,侧重于提供方法和结果参考,没有进行网络结构韧性演化研究。

本文从韧性的不同方面出发,不仅基于信息、交通及经济等单一要素对城市网络的结构韧性进行了测度与评估,而且与集成了多类要素的综合城市网络的结构韧性测度结果进行了对比。分析发现,不同要素的城市网络结构,其韧性特征有所不同,影响因素也是复杂和多方面的。不存在绝对韧性的城市网络,只能采取手段使其更加“韧性”[7]。未来针对城市网络韧性的相关工作,期望在更加多源和更高精度的数据支持下,从网络拓扑韧性和功能韧性两方面入手,开展多层城市网络韧性及其影响机制的研究与探讨。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1146/annurev.es.04.110173.000245URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 2]

PMID:32501356 [本文引用: 1]

Growing concern about major threats, including climate change, environmental disasters, and other hazards, is matched with the increased interest and appeal of the concept of urban resilience. Much scholarly attention has focused on how to define urban resilience, in addition to raising questions about its applicability and usefulness. But those debates typically overlook questions of implementation. Implementation is important not only for how cities respond to threats but also because it can influence how urban resilience is perceived, discussed, and understood. The policy literature suggests that implementation is rarely straightforward and has ideological and normative perspectives embedded within it. Building on this literature, this paper argues that urban resilience implementation raises its own conceptual questions for both theory and practice. Further, implementing urban resilience entails its own unique challenges, such as extensive coordination, maintaining adaptability, divergent time horizons, and diverse outcomes. The paper also introduces the idea of resilience resistance as a new challenge for urban resilience. Resistance refers to the condition in which governance systems inherently develop barriers to change, flexibility, and adaptability through implementation. Several aspects of resistance are highlighted, including fatigue, complacency, and overconfidence. However, the implementation process can also have unintended positive effects on a city's capacity to prepare for and respond to shocks.? 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 4]

[本文引用: 4]

[本文引用: 6]

[本文引用: 6]

DOI:10.1016/j.cities.2019.05.022URL [本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 2]

[D].

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.proeng.2018.01.021URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 6]

[本文引用: 6]

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2015.010.1230 [本文引用: 1]

This article focuses on the differences of regional development and the changes of spatial structure resulted in the introduction of some new factors. Based on the data of road efficient, ordinary train, CRH and information network of 13 cities in Jiangsu Province, we analyses characteristics of provincial spatial structure and judge the development trend from the viewpoint of space of flows. The results are as follows: 1) The road and ordinary train network shows a relative disordered spatial structure and its impact scope is also limited. The CRH network highlights the important position of the developed areas and expands the effective range of the city along the Beijing Shanghai High-speed Rail greatly. The information network reflects a more complete, orderly and coordinated spatial structure, which also represent the future of the comprehensive linkage network in Jiangsu Province. 2) Under the impact of CRH and information network, the factors which dominates the regional spatial structure is not the space of places but the space of flows. So some new features and trends which are different from the traditional ones are found, such as connecting with non-adjacent cities and the tendency of “hierarchy+network”. 3) Different from the traditional judgments of spatial structure in Jiangsu Province, this paper which is based on the comprehensive linkage network of traffic and information flow presents the obvious pattern of "core-periphery". The regional connection density declines from HuNing line to the coastal line and the calculation of SSI also supports this assertion. 4) The new element flows generate positive and negative influence to the efficiency and justice of changes of the spatial pattern in Jiangsu province. The former reflects in the improvement of regional accessibility and promotes the development of regional economy and the latter reflects in the huge "siphon effect” in the core cities. But with the improvement of regional comprehensive connecting network and the strengthening of radiation in Shanghai-Nanjing axis, the cities in Middle-Jiangsu and North-Jiangsu will function more as the central cities and transfer stations on the other hand, which can also help the Yangtze River Delta to step into the era of network and polycentricity.

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.ecolind.2016.11.031URL [本文引用: 2]

DOI:10.1109/LCOMM.2010.04.091597URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.physrep.2005.10.009URL [本文引用: 1]

DOI:10.1093/jeg/lbt006URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

DOI:10.1007/s10588-012-9131-0URL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1109/JSYST.2010.2096670URL [本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]