,1,2, 杜德斌

,1,2, 杜德斌 ,1,2

,1,2Structural evolution of global high-tech trade system: Products, networks and influencing factors

DUAN Dezhong ,1,2, DU Debin

,1,2, DU Debin ,1,2

,1,2通讯作者:

收稿日期:2019-10-5修回日期:2020-08-11网络出版日期:2020-12-25

| 基金资助: |

Received:2019-10-5Revised:2020-08-11Online:2020-12-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

段德忠(1989-), 男, 江苏溧阳人, 副教授, 中国地理学会会员(S110010030M), 研究方向为全球科技地理。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (2097KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

段德忠, 杜德斌. 全球高科技产品贸易结构演化及影响因素. 地理学报[J], 2020, 75(12): 2759-2776 doi:10.11821/dlxb202012015

DUAN Dezhong, DU Debin.

1 引言

世界面临百年未有之大变局,中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,这是习近平总书记对世界发展大势和中国自身发展作出的重大判断。在世界大发展大变化大调整的背景下,贸易保护主义、民粹主义思潮明显抬头,逆全球化态势显著上升,大国间的科技竞争成为国际竞争新焦点[1,2,3]。科技全球化和网络化改变了以往国家和企业的创新模式,全球科技格局呈现由“西强东弱”向“东升西降”的重大调整。新兴经济体和亚洲国家成为重要一极[4,5,6,7,8,9],中国科技快速发展引致的关于全球科技中心转移以及美国是否失去科技竞争优势的讨论在近年持续发酵[10,11,12]。2018年以来,以全球政治经济格局重大调整为背景,以贸易摩擦为表象,以科技竞争为实质的中美关系愈发紧张。中国科技是否真的崛起、中国能否抗住美国的压力、中国科技实力与美国的差距有多大等一系列问题首次直面大众,备受关注[1-2, 13]。高科技产品贸易属于国际贸易的范畴。纵观当前相关研究,集中于以下3个议题:① 全球贸易网络与世界经济体系研究。因鲜明的节点性、方向性以及加权性,全球贸易网络结构的拓扑特征(小世界性、无标度性、社团结构等)以及空间特征(非均衡性、“核心—边缘”、等级层次性等)被不断揭示[14,15,16]。与此同时,全球贸易的网络结构也逐渐被经济学家所接受,并被用于研究全球经济一体化以及世界经济体系结构的等级层次特征,如沃勒斯坦的三层次世界体系理论和Nemeth等的四层次世界体系理论[17,18,19]。然而,无论是何种层次的全球贸易体系,皆目睹了1978—2018年间发展中国家(地区)的普遍增长,尤其是以中国为代表的新兴经济体的崛起,“西强东弱”的世界经济体系正经历着“东升西降”的重大调整[20,21,22];② 区域贸易网络与区域经济一体化研究。区域贸易网络的研究一方面源于全球贸易网络中的社团结构愈发明显,另一方面也源于区域贸易协定下区域贸易集团的不断出现[23,24,25]。截至2018年5月1日,已有673个区域贸易协定向世界贸易组织通报,其中约有287个已生效。随着“一带一路”建设的不断推进,以“一带一路”沿线为区域探讨“一带一路”贸易网络的拓扑结构、商品结构、空间结构以及其与全球贸易网络的关系成为时下热点[26,27,28,29,30,31];③ 国际贸易网络演化的影响因素与溢出效应。综合现有的研究发现,经济规模、交易成本(地理距离、文化距离、制度差异等)、开放程度、基础设施、政治稳定、创新水平等因素被广泛证明对国际贸易有着深刻的影响[32,33,34,35,36,37,38,39]。另外,诸多研究也发现,国际贸易的溢出效应不仅体现在经济增长、收入增加、产业结构调整与升级、技术扩散、经济一体化等方面的积极效应,也体现在能源消耗转移、碳排放转移、污染物转移、收入不平等加剧、贸易保护主义抬头等方面的消极效应[40,41,42]。

综述之,当前关于国际贸易网络的研究成果非常丰富,研究尺度从全球到区域,从多边到双边;研究内容从网络结构特征的揭示到世界经济体系的识别,从网络演化影响因素分析到网络溢出效应揭示;研究对象从整体贸易网络到单一种类商品或服务;研究方法普遍以社会网络分析为主,辅以各具特色的经济学计量模型。然而,在讨论全球高科技产品贸易网络时,现有的研究集中于从单一产品类别(手机、汽车、医疗设备、精密仪器等)[43,44]、单一行业类别(电子行业、航空产业、光伏产业等)或单一技术咨询服务(知识产权贸易、专利许可等)[3, 26]等视角,缺乏系统的、综合的、基于产品分类的全球高科技产品贸易结构研究,导致这一研究不足的原因很大程度上源于高科技产品分类体系的模糊和不统一。基于此,本文采用Hatzichronouglou关于高科技产品类别识别的研究工作[45],详细探讨了2000—2017年全球高科技产品贸易结构的产品类型变迁和网络结构演化态势,并挖掘了其背后的动力机制。

2 数据与方法

2.1 基于贸易类别的高科技产品识别及数据获取

根据经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)的定义,高科技产品是具有高研发强度的产品。1997年Hatzichronouglou在其OECD科学、技术和产业工作论文(OECD Science, Technology and Industry Working Papers)中首次提出了基于产品类别的高科技产品分类方法,该方法基于德国、意大利、日本、荷兰、瑞典和美国的出口产品,通过计算产品的研发强度来划分产品的科技类别(高科技、中高科技、中低科技和低科技4个类别)。随后该方法被应用于整个OECD组织的产品科技含量分类中,以及OECD和联合国统计各国(地区)的高科技产品出口额和产品结构中。表1就是Hatzichronouglou基于国际贸易标准分类(SITC)第三次修订版(Rev.3)提出的9种高科技产品分类,分别为航空航天产品,计算机—办公产品、电子通讯产品、药品、科学仪器产品、电子机械产品、化学产品、非电子机械产品和武器产品。本文的高科技产品分类也是依此论述,数据来源于联合国商品贸易数据库(UN Comtrade Database),数据时间段为2000—2017年。值得注意的是,为减少转口贸易对全球高科技贸易格局的影响,本文中涉及的国家(地区)高科技产品进出口数据,皆不包括此国(地区)的复进口(Re-import)和复出口(Re-export)数据。Tab. 1

表1

表1基于贸易类别的高科技产品识别

Tab. 1

| 高科技产品种类 | 产品贸易类别(SITC Rev. 3) |

|---|---|

| 航空航天(Aerospace) | 7921;7922;7923;7924;7925;79291;79293;714-71489-71499;87411 |

| 计算机—办公设备(Computers-office Machines) | 75113;75131;75132;75134;752-7529;75997 |

| 电子通讯(Electronics-Telecommunications) | 76381;76383;764-76493-76499;7722;77261;77318;77625;77627;7763;7764;7768;89879 |

| 药品(Pharmacy) | 5413;5415;5416;5421;5422 |

| 科学仪器(Scientific Instruments) | 774;8711;8713;8714;8719;87211;874-87411-8742;88111;88121;88411;88419;89961;89963;89966;89967 |

| 电子机械(Electrical Machinery) | 77862;77863;77864;77865;7787;77884 |

| 化学(Chemistry) | 52222;52223;52229;52269;525;531;57433;591 |

| 非电子机械(Non-electrical Machinery) | 71489;71499;71871;71877;71878;72847;7311;73131;73135;73142;73144;73151;73153;73161;73163;73165;73312;73314;73316;7359;73733;73735 |

| 武器(Armament) | 891 |

新窗口打开|下载CSV

2.2 高科技贸易出口优势产品和进口依赖产品识别

区位熵是经济地理学或区域经济学一个常见的计量模型,被用来衡量某一区域要素的空间分布情况,反映某一产业部门的专业化程度,以及某一区域在高层次区域的地位和作用。本文引用区位熵模型来识别不同国家(地区)在高科技产品贸易中的比较优势,具体如下:式中:

根据公式(1)可以得到每个国家(地区)在不同年份高科技产品进口中的每类产品的区位熵,以及高科技产品出口中的每类产品区位熵。在国际贸易中,如果一国(地区)在某类产品出口上的区位熵值大于1,一方面反映了此类产品在这个国家(地区)出口结构中具有比较优势,另一方面也反映了这个国家(地区)在此类产品国际贸易上也具有比较优势(虽然一国的最大出口产品也容易受到他国的进口管制影响,但在国际贸易领域,尤其是在高科技产品领域,出口国往往比进口国具有更大的优势[3,4]);如果一国(地区)在某类产品进口上的区位熵值大于1,一方面反映了这个国家(地区)的进口产品结构较为依赖此类产品,另一方面也反映了这个国家(地区)在此类产品国际贸易上受他国出口管制影响较大。因此,为突显一国(地区)在国际高科技产品出口中的最大比较优势和进口中的最大比较依赖,本文将一国(地区)出口中区位熵最大值对应的产品称之为这个国家(地区)的出口最大比较优势产品(下文简称出口优势产品),将进口中区位熵最大值对应的产品称之为这个国家(地区)的进口最大比较依赖产品(下文简称进口依赖产品)。

3 全球高科技贸易的产品结构演化

3.1 整体贸易的产品结构

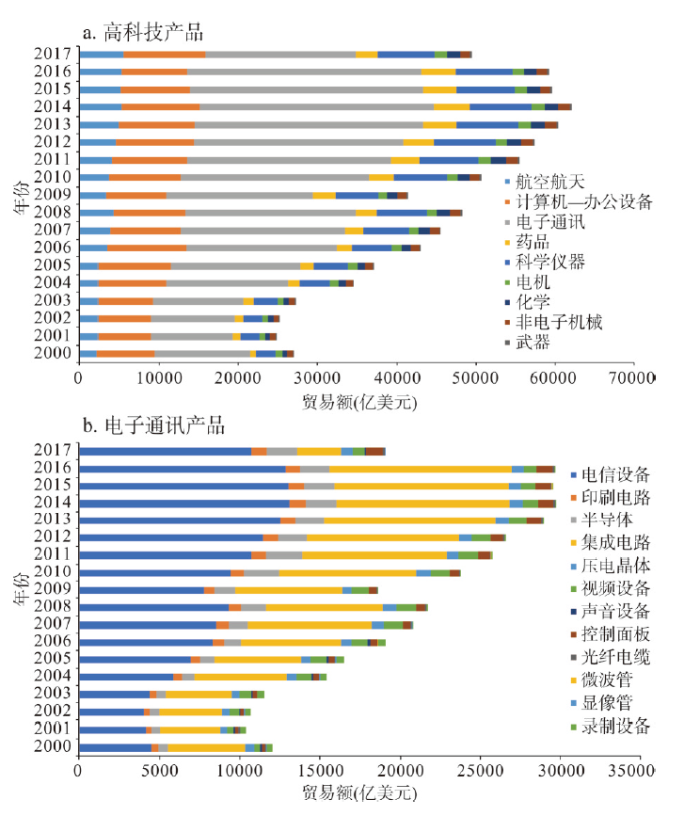

2000年以来,全球高科技产品贸易迅猛发展,贸易额由2000年的26997.5亿美元增长至2017年的49573.7亿美元,年均增速达到3.6%。9类高科技产品贸易额也皆呈现出快速增长的态势,其中药品和武器产品的贸易额年均增速超过7%,科学仪器产品、航空航天产品和化学产品的贸易额年均增速超过5%。从全球高科技产品贸易产品结构(图1a)上看,电子通讯产品始终占据主导地位,其贸易额占比始终维持在40%左右,在2015—2016年甚至接近50%,但在2017年下降幅度较大,降至38.3%。计算机—办公设备产品和科学仪器产品是另外两种主要的高科技贸易产品,这两类产品的贸易额分别由2000年的7274.5亿美元和2498.4亿美元增长至2017年的10360.1亿美元和7300.2亿美元。但从时序上看,计算机—办公设备产品贸易额占比呈现出整体下降态势,由2000年的27.0%降至2017年的21%,而科学仪器产品贸易额从2000年的9.3%升至2017年的14.7%。2017年航空航天产品贸易额占比也超过10%,达到11.1%。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图12000—2017年全球高科技产品及电子通讯产品贸易结构变迁

Fig. 1Changes in the global trade structure of high-tech products and electronic communications, 2000-2017

对全球电子通讯产品贸易结构进行解剖发现(图1b),全球电子通讯产品贸易结构已由以集成电路为主转换为以电信设备为主。2000—2017年全球集成电路产品贸易额虽由2000年的4826.8亿美元逐年增长至2016年的11382.8亿美元,但2017年经历了断崖式的下跌,仅有2764.5亿美元,其占电子通讯产品的比例更是由2000年的40.3%降至2017年的14.5%。相比较,电信设备产品贸易额却呈现稳步增长态势,由2000年的4451.1亿美元增长至2017年的10709.1亿美元,其占比更是由37.2%增长至56.3%。半导体产品是电子通讯产品贸易的第三大产品,其贸易额由2000年的587.8亿美元增长至2017年的1855.0亿美元,占比也由4.9%增长至9.8%。而声音设备、光纤电缆、微波管、显像管和录制设备产品的贸易额始终较低,占比也始终低于1%。

3.2 产品出口结构

从出口额上来看,电子通讯产品是大部分国家(地区)主要的出口产品。2000—2017年,持续超过20个国家(地区)的电子通讯产品出口额占其高科技产品出口总额的比例超过50%,在2010年甚至有42个国家的电子通讯产品出口占比超过50%。中国的电子通讯产品出口额在2005年超过美国后,持续位居世界第一,2017年达到2563.9亿美元,占全球电子通讯产品出口总额的28.4%,占中国高科技产品出口总额的46.6%。另外,以科学仪器、航空航天或化学产品为主要出口产品的国家(地区)也基本维持在10个左右。其中,中国在2012年超过美国后,持续成为全球最大的科学仪器产品出口国,其出口额由2000年的340.0亿美元增长至2017年的528.3美元;化学产品出口最大国在研究期内经历了几次更迭,由德国更迭至美国,再至中国,中国化学产品出口额在2011年再次赶超美国后持续位居全球第一;法国航空航天产品出口额在2004年超越美国后也持续位居世界第一。除此之外,美国是全球最大的武器产品和非电子机械产品出口国,中国的计算机—办公设备产品和电子机械产品分别在2003年超越美国和2008年超越日本后,持续位居全球第一(图2)。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图22000年、2010年和2017年10个国家(地区)高科技产品出口结构

Fig. 2Export structure of high-tech products from 10 countries (regions) in 2000, 2010 and 2017

然而,基于区位熵识别的全球各国(地区)的高科技产品出口优势产品发现,占全球高科技产品出口额比例40%左右的电子通讯产品仅是15个左右国家(地区)出口的优势产品,中国香港、新加坡、马来西亚是典型的以电子通讯产品为出口优势的国家(地区)。占全球高科技产品出口额20%和15%左右的计算机—办公设备产品和科学仪器产品也仅是15个和10个左右国家(地区)的出口优势产品,中国除2000年以化学产品为出口优势产品外,其余年份皆以计算机—办公设备产品为出口优势产品,韩国是典型的以科学仪器产品为出口优势产品的国家。有趣的是占全球高科技产品出口额比例仅有3%的化学产品却成为40个左右国家(地区)的出口优势产品,占全球高科技产品出口额比例持续在1%以下的武器产品也成为20个以上国家(地区)的出口优势产品。分析发现,以化学产品为出口优势产品的国家(地区)大多为发展中国家(地区),且集中分布在中亚、西亚、非洲和南美地区,埃及、印度、南非是典型的以化学产品为出口优势产品的国家(地区);以武器产品为出口优势产品的国家(地区)多为发达国家,集中分布在北美和欧洲地区,美国、以色列、土耳其、挪威是典型的以武器产品为出口优势产品的国家。另外,日本的出口优势体现在电子机械产品领域,法国、德国和加拿大的出口优势体现在航空航天产品领域,瑞典的出口优势体现在非电子机械产品,比利时、丹麦、爱尔兰的出口优势皆体现在药品产品。

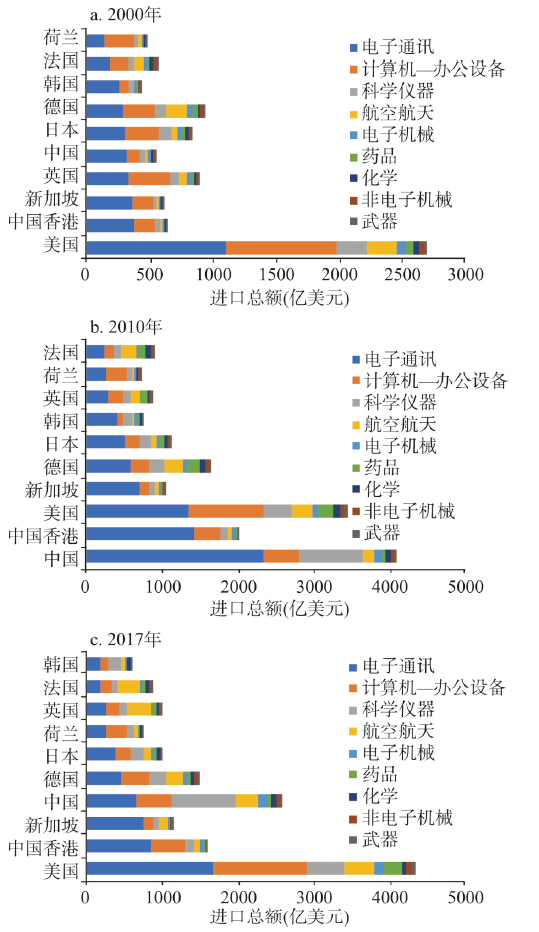

3.3 产品进口结构

从进口额上来看,除电子通讯产品在2000—2017年成为20个以上国家(地区)的主要进口产品外(在2015年甚至有41个国家的电子通讯产品进口占比超过50%),以其他产品为主要进口高科技产品的国家(地区)数量皆较少,其中以电子机械和非电子机械产品为主要进口产品的国家(地区)数量为在研究期间始终为0;以化学和科学仪器产品为主要进口产品的国家(地区)数量在2017年也为0;航空航天产品和药品产品进口额占比超过50%的国家数量在2017年皆仅有2个,分别为爱尔兰、塞舌尔和黎巴嫩、苏丹,其中黎巴嫩药品进口额在2017年超越美国成为全球药品最大进口国;武器产品进口额占比超过50%的国家在2017年仅有1个,为中非共和国。在电子通讯产品进口额上,中国的电子通讯产品进口额在2004年超过美国后,至2016年持续位居世界第一,2017年美国超越中国,位居第一。除此之外,美国还是全球最大的武器产品、化学产品、计算机—办公设备产品、航空航天产品和非电子机械产品的进口国。中国的电子机械产品进口额和科学仪器产品进口额分别在2006年和2004年超越美国后,持续位居全球第一(图3)。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图32000年、2010年和2017年10个国家(地区)高科技产品进口结构

Fig. 3Import structure of high-tech products from 10 countries (regions) in 2000, 2010 and 2017

同样,基于区位熵识别的全球各国(地区)的进口依赖产品发现,占全球高科技产品进口额达50%的电子通讯产品仅是10个左右国家(地区)的进口依赖产品,中国香港、新加坡、菲律宾等国家(地区)的高科技产品进口较为依赖电子通讯产品。占全球高科技产品进口额近20%的计算机—办公设备产品和近15%的科学仪器产品也仅是3个左右和5个左右国家(地区)的进口依赖产品,中国高科技产品进口除2000年较为依赖非电子机械产品外,其余年份皆较为依赖科学仪器产品,荷兰的高科技产品进口较为依赖计算机—办公设备产品。与产品出口结构一样,占全球高科技产品进口额比例仅有3%的化学产品却成为超过50个国家(地区)的进口依赖产品,占全球高科技产品进口额比例持续在1%以下的武器产品也成为超过30个国家(地区)的进口依赖产品。其中,以化学产品为进口依赖产品的国家(地区)大多为发展中国家,主要分布在南亚、中非、南非、中美和南美地区,如印度、巴西、智利、危地马拉等;以武器产品为进口依赖产品的国家(地区)除多数为发展中国家外,还有少数发达国家,主要分布在欧洲、大洋洲、中美、北美地区,如美国、澳大利亚、加拿大等。另外,韩国、泰国的高科技产品进口较为依赖电子机械产品,法国、英国、沙特阿拉伯等国家(地区)的高科技产品进口较为依赖航空航天产品,比利时、瑞士等国家(地区)的高科技产品进口较为依赖药品产品。

4 全球高科技贸易的网络结构演化

以国家(地区)为顶点,以国家(地区)间的高科技产品出口关系为弧,构建加权有向的全球高科技产品贸易网络。全球高科技产品贸易网络的建构,使得可以借助系列复杂网络统计特征量(度中心性、加权度中心性、加权邻近度中心性和加权介数中心性)来研究全球高科技产品贸易的网络结构特征[3,21]。4.1 拓扑结构

2000—2017年全球高科技产品贸易网络呈现出持续增长扩张的态势,网络中节点数和边数分别由2000年的228个和11311条增长至2017年的233个和13841条(其中,2015年网络中的边数达到14634条),网络密度由2000年的0.219增长至2017年的0.256(其中,2015年的网络密度为0.271),网络直径也由2000年的4下降至2017年的3,表明全球高科技贸易网络愈发稠密,但在持续生长的过程中发育出强劲的两极分化和“小世界”特征:(1)全球高科技产品贸易网络中低度节点占据主导,两极分化严重。在全球高科技产品贸易网络中,2000—2017年度中心性值高于平均数的国家(地区)数量占比虽由2000年的35.5%增长至2017年的39.9%,但大部分国家(地区)的度中心性值皆较低,全球高科技产品贸易网络两极分化严重。18年间加权度中心性和加权邻近中心性这4个指标的变异系数和基尼系数皆较高,尤其是加权度中心性的基尼系数在5个年份皆高于0.9,加权邻近中心性的基尼系数也普遍在0.85左右。

(2)全球高科技产品贸易网络流量集中,网络结构脆弱。一方面,18年间虽然融入全球高科技产品贸易网络的国家(地区)数量持续增长,但高科技产品出口国家(地区)数量在持续减少,由2000年的165个减少至2017年的139个,出口额前10的国家(地区)高科技产品出口额占全球比例由2000年的71.2%增长至2017年的74.2%,而仅通过产品进口融入全球高科技产品贸易网络的国家(地区)数量却由2000年的63个增长至2017年的94个。另一方面,2000—2017年全球高科技产品贸易网络加权介数中心性值为0的国家(地区)数量由第2000年的65份增长至2017年的94个,绝大多数国家(地区)的加权介数中心性值小于平均值,突出反映出全球高科技产品贸易流多集中于少数几个Hub节点和关键性路径上,网络结构失衡,比较脆弱。

(3)全球高科技产品贸易网络联系紧密,小世界特征显著。2000—2017年虽然全球高科技产品贸易网络的中心历经多次更迭,但以加权邻近中心性测度的全球高科技产品贸易网络关系并未呈现出动荡发育态势,其紧密的贸易关系持续保持。2000—2017年全球高科技产品贸易网络的加权邻近中心性的变异系数和基尼系数皆较小,但随着时间的推移,这两个指标皆呈现出增长态势,也预示着全球高科技产品贸易网络正朝着两极分化的方向发展。另外,与同等规模随机网络相比,全球高科技产品贸易网络集聚系数较大,平均路径长度较小,“小世界”特征表现强劲。

(4)全球高科技产品贸易网络等级层次结构显著,“核心—边缘”体系稳定发育。依据国家(地区)加权度中心性大小,利用Pajek软件中的层次聚类算法对全球高科技产品贸易网络的等级层次性进行识别发现,2000—2017年全球高科技产品贸易结构在由美国为核心的“单核心”圈层结构发展为以中国、美国和中国香港为核心的“多核心”圈层结构的过程中,核心、强半边缘、半边缘和边缘的四层次体系持续维持。2000年美国以5279.981亿美元的贸易额成为全球高科技产品贸易网络的绝对核心,远超其他国家(地区)。除此之外,美国不仅是42个国家(地区)高科技产品出口的最大市场地,还是74个国家(地区)高科技产品进口的最大来源地。2010年全球高科技产品贸易网络形成了以中国、中国香港为核心的“双核心”圈层结构,美国由核心圈层降至强半边缘圈层,这一方面因为中国的高科技产品贸易额已全面超越美国,另一方面也是由于将中国作为高科技产品进口最大来源地的国家(地区)数量也超越美国,达到55个,但将美国作为高科技产品出口最大市场地的国家(地区)数量依然最多,为32个。2017年美国重新回到核心圈层,与中国、中国香港共同占据网络的核心。一方面是因为全球仅中国和美国这两个国家的高科技产品贸易额超过5000亿美元,另一方面是由于美国在全球高科技产品贸易体系中的作用相较于2010年有所强化,将美国作为高科技产品进口最大来源地的国家(地区)数量达到了44个。当然,这一年将中国作为高科技进口来源最大地的国家(地区)数量也增长至72个。将美国作为高科技产品出口最大市场地的国家(地区)数量依然最多,为38个。

4.2 空间结构

2000—2017年全球高科技贸易体系演化在空间上突出表现为以东亚为代表得“东方”崛起和以西欧、北美为代表得“西方”衰落。但在这“东升西降”的变局中,依然存在因产品类型差异而表现出的“不变”特征,具体来看:(1)全球高科技产品贸易格局呈现出由欧洲—北美主导向由东亚主导转变,贸易最大国也由美国转变为中国。2000—2017年北美和东亚地区的高科技产品贸易额分别由6428.444亿美元和4859.473亿美元增长至8149.918亿美元和15122.610亿美元,但北美高科技产品贸易占比由2000年的26.3%降至2017年的17.7%,而东亚高科技产品贸易占比由2000年的19.9%上升至2017年的32.9%。与此同时,美国高科技产品贸易占全球的比例由2000年的20.4%下降至2017年的9.1%,而中国却由2000年的4.0%增长至2017年的17.7%。18年间美国高科技产品贸易由顺差发展为逆差,而中国高科技产品贸易则由逆差发展为顺差。在进口方面,美国在大部分时间皆占据全球高科技产品第一大进口国的位置,其高科技产品进口额由2000年的2701.265亿美元快速增长至2017年的4350.069亿美元;在出口方面,中国高科技产品出口额在2004年超越美国后,持续位居全球高科技产品第一大出口国位置,且逐渐拉开与美国的差距。2017年中国高科技产品出口额达到5500.483亿美元,高出美国3395.022亿美元。

(2)全球高科技产品贸易网络空间结构呈现出由以美国为核心的“双拱”格局向以中国为核心的“多拱”格局转变。① 如圈层结构揭示的一样,美国在全球高科技产品贸易网络中的地位在下降,中国的地位在上升。18年间在全球高科技产品出口联系对前20强中,有美国参与的从2000年的15对(前10强中更是有9对)降至2017年的7对,而有中国参与的则由2000年的3对增长至2017年的13对(前10强中有6对)。② 随着中国高科技产品出口能力的增强,东亚地区与欧洲地区的高科技产品贸易联系也逐渐增强。2000年,在全球高科技产品出口联系对前20强中,没有1对发生在东亚与欧洲之间,而2017年已有2对,分别为中国出口至荷兰(321.819亿美元)和中国出口至德国(209.958亿美元);③ 在跨洲“拱形”格局下,区域内部短距离的高科技产品贸易非常活跃,如北美洲内部的美国、加拿大和墨西哥之间,欧洲内部的德国、法国、荷兰和英国之间,东亚及东南亚内部的中国、中国香港、日本、新加坡、韩国和马来西亚之间;④ 全球高科技产品贸易多发生于发达国家(地区)间,广大发展中国家(地区)和欠发达国家(地区)位于边缘地带。根据世界银行关于国家(地区)收入水平的分类(高收入、低收入、中高收入和中低收入),本文发现全球高科技产品贸易高度集中于高收入国家(地区)间。2000年和2017年,高收入国家(地区)间的高科技产品贸易份额分别占到全球的66.95%和40.94%,而中低收入水平国家(地区)间、低收入水平国家(地区)间的高科技产品贸易份额始终低于1%(表2)。

Tab. 2

表2

表22000年、2010年和2017年全球高科技产品出口联系对前20强(亿美元)

Tab. 2

| 位序 | 2000年 | 2010年 | 2017年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 出口对 | 出口额 | 出口对 | 出口额 | 出口对 | 出口额 | |||

| 1 | 日本→美国 | 418.382 | 中国香港→中国 | 1142.401 | 中国→美国 | 1294.611 | ||

| 2 | 美国→加拿大 | 350.424 | 中国→中国香港 | 1092.109 | 中国→中国香港 | 1274.096 | ||

| 3 | 墨西哥→美国 | 316.236 | 中国→美国 | 834.590 | 中国香港→中国 | 700.780 | ||

| 4 | 加拿大→美国 | 302.776 | 墨西哥→美国 | 374.187 | 墨西哥→美国 | 607.773 | ||

| 5 | 美国→日本 | 245.921 | 韩国→中国 | 297.867 | 韩国→中国 | 363.661 | ||

| 6 | 美国→墨西哥 | 223.485 | 美国→墨西哥 | 278.747 | 美国→墨西哥 | 354.793 | ||

| 7 | 中国香港→中国 | 211.236 | 日本→中国 | 242.756 | 中国→日本 | 333.898 | ||

| 8 | 新加坡→美国 | 191.068 | 中国→日本 | 241.613 | 中国→荷兰 | 321.819 | ||

| 9 | 美国→英国 | 190.029 | 新加坡→中国香港 | 241.591 | 新加坡→中国香港 | 315.676 | ||

| 10 | 韩国→美国 | 181.302 | 中国→荷兰 | 236.449 | 美国→加拿大 | 274.947 | ||

| 11 | 马来西亚→美国 | 140.067 | 美国→加拿大 | 222.881 | 中国→韩国 | 266.247 | ||

| 12 | 美国→韩国 | 139.441 | 中国→德国 | 221.162 | 日本→中国 | 265.397 | ||

| 13 | 美国→德国 | 138.656 | 法国→德国 | 220.161 | 德国→美国 | 236.684 | ||

| 14 | 德国→法国 | 138.589 | 中国→韩国 | 214.139 | 新加坡→中国 | 214.837 | ||

| 15 | 德国→美国 | 127.409 | 德国→法国 | 212.955 | 中国→德国 | 209.958 | ||

| 16 | 新加坡→马来西亚 | 124.978 | 加拿大→美国 | 168.001 | 加拿大→美国 | 207.916 | ||

| 17 | 马来西亚→新加坡 | 112.685 | 新加坡→中国 | 155.106 | 德国→中国 | 196.985 | ||

| 18 | 中国→美国 | 110.610 | 韩国→美国 | 152.933 | 德国→法国 | 189.080 | ||

| 19 | 法国→美国 | 109.629 | 新加坡→马来西亚 | 150.833 | 日本→美国 | 169.018 | ||

| 20 | 中国→中国香港 | 109.283 | 日本→美国 | 134.076 | 中国→印度 | 162.835 | ||

新窗口打开|下载CSV

(3)中国高科技产品出口集中于东亚和北美地区,进口逐渐集中于东亚和东南亚地区,“一带一路”沿线在中国高科技产品销售市场中的地位提升显著。2000—2017年中国高科技产品出口集中于以中国香港为代表的东亚地区和以美国为代表的北美地区,2017年中国出口至这两个国家(地区)的份额分别为22.75%和22.39%。从他国(地区)进口来看,18年来,中国在全球高科技产品生产网络中的地位不断加强,将中国作为高科技产品进口最大来源地的国家(地区)数量增长迅速,由2000年的1个增长至2017年的72个,这些国家(地区)主要分布在东南亚、西亚、东非、西非和大洋洲地区,且大部分为“一带一路”沿线国家(地区)①(①本文的“一带一路”沿线区域不仅包括初始的“一带一路”区域67国和地区(64国+中国大陆、中国香港和中国澳门),还包括与中国签署共建“一带一路”文件的136个国家(截至2019年8月底),去除两份国家(地区)名单中的重复,以及排除中国大陆这个研究对象,最后得到“一带一路”沿线141个国家(地区)名单。)。2000—2017年将中国作为其高科技产品进口来源最大地的“一带一路”沿线国家(地区)数量由2000年的1个增长至2017年的62个,中国出口至“一带一路”沿线的高科技产品总额由2000年的199.820亿美元增长至2017年的2899.774亿美元,占中国高科技产品总出口的比例由2000年的42.03%增长至2017年的50.96%。2000—2017年中国高科技产品进口逐渐集中于东亚和东南亚地区,中国香港、韩国和日本成为中国高科技产品进口的主要来源国(地区),中国从这3个国家(地区)进口的份额分别为28.81%、14.95%和10.91%。从他国(地区)出口来看,18年来虽然将中国作为高科技产品出口最大市场地的国家(地区)数量由2个增长至7个,但中国因强大的高科技产品生产能力使得其在全球高科技产品销售网络中的地位始终较低。

(4)美国在多种高科技产品贸易网络中皆占据核心地位,而中国的优势集中于产品出口,且集中于少数几种产品。2017年,在9种高科技产品贸易上,将美国作为出口最大市场地的国家(地区)数量皆最多,在航空航天产品、武器产品、化学产品、计算机—办公设备产品、电子机械产品、电子通讯产品、非电子机械产品、药品产品和科学仪器产品贸易上,美国分别是42个、29个、17个、48个、21个、39个、26个、13个和34个国家(地区)的出口最大市场地。而在武器产品、非电子机械产品和科学仪器产品上,将美国作为进口最大来源地的国家(地区)数量也最多,分别达到72个、39个和58个。中国的高科技产品贸易优势集中于出口,且集中于化学产品、计算机—办公设备产品、电子机械产品和电子通讯产品上,在这4类产品上将中国作为进口来源最大地的国家(地区)数量在2017年分别为71个、66个、97个和89个。另外,在航空航天产品、非电子机械产品、药品产品和科学仪器产品贸易上,德国也颇具优势,如在非电子机械产品贸易上,德国既是38个国家(地区)的进口最大来源地,也19个国家(地区)的出口最大市场地;在科学仪器产品贸易上,德国既是48个国家(地区)的进口最大来源地,也是18个国家(地区)的出口最大市场地。在药品产品贸易上,比利时是51个国家(地区)的进口最大来源地。

5 全球高科技产品贸易网络演化的影响因素分析

关于国际贸易网络演化的影响因素,上文在引言部分已经总结,如贸易规模、经济规模、距离成本(地理距离、文化距离等)、开放程度、基础设施保障、政治稳定程度、技术创新水平等因素被广泛证明对国际贸易有着深刻的影响。(1)贸易规模。国际贸易网络演化存在“富人俱乐部”的现象已被广泛证实,即两个高贸易额的国家(地区)更趋向于进行贸易交流。本文的全球高科技产品贸易同样存在此种现象,如高科技产品出口额前10的国家(地区)占全球比例在2017年达到74.2%。因此,在研究全球高科技产品贸易网络演化的影响因素时,引入贸易规模这一因素,即采用国家(地区)的高科技产品贸易总额这一实体测度指标。

(2)经济规模。国际贸易集中在发达国家(地区)间,本文涉及全球高科技产品贸易也同样存在此种现象,即高科技产品贸易高度集中于高收入国家(地区)间。因此,在研究全球高科技产品贸易网络演化的影响因素时,引入经济规模这一因素,一方面采用国家(地区)的国内生产总值(GDP,按现价美元计算)这一实体测度指标,另一方面也构建国家(地区)间经济邻近性的虚拟指标(Eco_Prox),即如果两个国家(地区)同属于一类世界银行划分的收入层次,则为1,反之为0,国家(地区)的GDP和收入类型数据皆来源于世界银行数据库。

(3)距离成本。现有研究普遍发现国际贸易遵循距离衰减定律,表现出显著的地理邻近性,本文关于高科技产品贸易的研究也同样发现此种现象,如2017年北美、北欧、大洋洲、东非、东欧、东亚、中欧、西非这8个区域的高科技产品销售的最大市场地皆为其自身。研究也发现,文化相近的国家(地区)间贸易更为频繁,如相同的语言能够使得贸易沟通更加便捷。因此,在研究全球高科技产品贸易网络演化的影响因素时,同样引入距离成本这一因素,一方面具体采用国家(地区)间的平均直线地理距离(按经纬度计算直线地理距离)这一实体测度指标,另一方面也构建国家(地区)间距离邻近性的虚拟指标(Lo_Prox1、Lo_Prox2和Clu_Prox)。其中,Lo_Prox1代表两个国家(地区)是否同位于一个大洲(是为1,反之为0),Loc_Prox2代表两个国家(地区)是否同位于一个区域(是为1,反之为0),Clu_Prox代表两个国家(地区)的官方语言是否相同(是为1,反之为0)。

(4)开放程度。开放程度对国际贸易的影响主要体现在国家(地区)开放程度越高,国家(地区)贸易额越高[40],这一指标通常使用接受的对外直接投资、外来人口占比、签证自由率等数据表征。其中,外来人口占比被用来衡量国家(地区)的文化包容程度,从而体现国家(地区)的开放程度[9]。因此,在研究全球高科技产品贸易网络演化的影响因素时,本文使用国际移民人数(International Migrant)这一指标来表征国家(地区)的贸易开放程度,数据来源于世界银行数据库。

(5)政治稳定程度。在国际贸易理论中,政治稳定程度对国家(地区)贸易具有显著的相关性,这一方面体现在国家政治体制、执政党是否频繁更迭,另一方面也体现在国家关税制度、贸易政策是否出现变更,或来自他国(地区)贸易政策变更的影响。现有的相关研究已普遍证明政局动荡、贸易壁垒能显著影响一国的贸易情况。基于此,本文同样想验证政治稳定程度是否影响全球高科技贸易网络演化,相关指标来源于世界银行全球治理指数中的政治稳定和无暴力指数(Political Stability and Absence of Violence/Terrorism)。

(6)基础设施保障程度。强大的基础设施保障,如发达的交通运输设施、高普及的互联网使用率等能够有效的节省交易成本,从而促进国家(地区)的国际贸易。而在高科技产品贸易方面,较高的互联网普及率和快速的信息传输速度将显得尤为重要[46]。未验证此种影响机制,本文引入互联网普及率(Individuals Using the Internet)这一指标来表征基础设施的保障程度,数据来源于世界银行数据库。

(7)技术创新水平。一方面,高科技产品贸易依托于国家(地区)高科技产品制造体系,其产品类别的完整度也取决于高科技产业技术创新体系的完善度,因而国家(地区)的技术创新水平理应对其高科技产品贸易产生显著的影响;另一方面,现有理论普遍认为技术差距是国家(间)进行高科技贸易的动力机制,但也有一些研究基于微观的企业出口数据认为技术差距对贸易也具有抑制作用[47]。因而,为验证此种技术差距对高科技产品贸易的作用,本文引入专利合作条约(Patent Cooperation Treaty, PCT)专利申请量这一指标来衡量不同国家(地区)的技术创新水平,数据来源于世界银行数据库。

基于2000—2017年国家(地区)间高科技产品出口贸易面板数据,由于每个国家的国情不同,可能存在不随时间而变得遗漏变量,且根据F检验和豪斯曼检验,故采用固定效应模型对全球高科技产品贸易网络演化的影响因素进行识别和分析,模型如下:

式中:α为常数项;

Tab. 3

表3

表3全球高科技产品贸易体系演化影响因素的面板固定效应模型估计结果

Tab. 3

| 变量 | 系数 | 标准误差 | t | P > |t| |

|---|---|---|---|---|

| -0.065*** | 0.009 | -6.91 | 0.006 | |

| 1.300*** | 0.029 | 44.34 | 0.000 | |

| -1.110*** | 0.007 | -153.40 | 0.000 | |

| 0.254*** | 0.017 | 14.92 | 0.001 | |

| 1.041*** | 0.093 | 11.23 | 0.002 | |

| 1.060*** | 0.056 | 18.87 | 0.000 | |

| 0.572*** | 0.083 | 6.92 | 0.006 | |

| 0.086 | 0.111 | 0.77 | 0.495 | |

| 0.143** | 0.031 | 4.55 | 0.020 | |

| 0.183** | 0.054 | 3.39 | 0.043 | |

| 0.191 | 0.101 | 1.89 | 0.155 | |

| 0.008 | 0.039 | 0.22 | 0.842 | |

| 0.121** | 0.029 | 4.21 | 0.024 | |

| 0.080 | 0.060 | 1.34 | 0.271 | |

| 0.116*** | 0.013 | 9.20 | 0.003 | |

| 0.042 | 0.024 | 1.70 | 0.187 | |

| -0.033** | 0.006 | -5.08 | 0.015 |

新窗口打开|下载CSV

根据回归结果(表3)可以看出,诸多因素正如理论预期的一样对全球高科技产品贸易网络演化起到显著的作用。

高科技产品贸易愈发显著的区域性特征使得地理距离对全球高科技产品贸易网络的演化起到明显的负向作用。近年来美国、欧洲等发达国家的贸易保护主义明显抬头,“逆全球化”趋势呼声高涨。根据世界贸易组织的统计,美国已经推出了1373项贸易保护政策,包括26种类别,成为采取贸易保护措施最多的国家[48]。另外,区域贸易协定也在呈指数增长,越来越多的国家(地区)在积极参与区域自由贸易网络的同时,在区际贸易网络中设置更多的“障碍”。实际上,不仅在高科技产品贸易领域,在其他产品贸易,甚至国际间的科研合作、技术合作中,距离都起到明显的负向“阻碍”作用。

出口国、进口国的贸易规模、经济邻近性、文化邻近性对全球高科技产品贸易网络演化皆具有一定的正向作用。与理论预期一致,高科技产品贸易具有显著的“强—强”联合特征,高贸易额国家(地区)倾向于出口至同样有高贸易额的国家(地区),也倾向于从这些国家(地区)进口。经济发展水平相近、官方语言相同的国家(地区)间的高科技产品贸易越频繁。

有趣的是在经济规模、政治稳定性、对外开放程度和基础设施保障这4对因素上,虽然皆呈现出对全球高科技产品贸易网络演化的正向作用,但对出口国(地区)和进口国(地区)产生的影响机制存在差别。其中,政治稳定性、对外开放程度和基础设施保障这3个因素仅在进口国(地区)这一侧通过显著性检验,表明国家(地区)在进口高科技产品时,这3个因素对其的影响较为显著。其原因可能是在全球高科技产品贸易网络中,进口国(地区)数量要大于出口国(地区)数量,且大部分为发展中国家(地区)。而拥有稳定的政治环境、较高的对外开放程度和有力的基础设施保障的国家(地区),通常能够受到出口国(地区)的青睐,从而获得高额的高科技产品进口;而经济规模这个影响因素仅在出口国(地区)这一侧通过显著性检验,这表明高GDP国家(地区)通常是高高科技产品出口国(地区)和高高科技产品进口国(地区),但也不绝对,低GDP国家(地区)由于社会经济发展的需要,有时也会进口大量的高科技产品。

另外,在技术创新水平这个因素上,本文一方面同样观察到其对出口国(地区)与进口国(地区)存在相异的影响机制,另一方面也同样观察其仅在进口国(地区)这一侧通过显著性检验。出口国(地区)的PCT专利申请量对其高科技产品的出口起到正向作用(虽未通过显著性检验),而进口国(地区)的PCT专利申请量对其高科技产品进口却起到负向作用,这一点与国际贸易中的“技术差距论”较为符合,即高技术创新能力国家(地区)的高科技产品出口能力较强,而低技术创新能力国家(地区)的高科技产品的需求较大,技术差距是全球高科技产品贸易网络演化的动力机制之一。

6 结论与讨论

6.1 结论

全球高科技产品贸易的空间非均衡发展源于经济全球化和科技国际化双重作用下的全球生产网络在全球尺度上的不断分化与在区域尺度上的高度集聚。全球科技格局的变迁已经引致全球政治经济格局在加速调整,以中国为代表的新兴经济体的科技快速崛起已经引起西方国家集体焦虑,美国更是视中国为战略竞争对手。近年来,国际贸易的多边主义与单边主义斗争激烈,西方国家的贸易保护主义、民粹主义思潮明显抬头,中国的科技发展与高科技产品贸易面临日益严峻的挑战,但科技创新活动的国际化、开放式、网络型的特征又使得国际科技合作、国际科技贸易大势所趋,不可逆转。因而,中国的科技发展和高科技产品贸易挑战与机遇并存。为清晰刻画全球高科技产品贸易体系的演变态势,本文利用世界银行以及联合国商品贸易数据库中的高科技产品贸易数据,从产品结构、网络结构、空间结构3个方面探讨了全球高科技贸易体系的空间演化格局,并详细解构了中国高科技产品的贸易格局,研究发现:

(1)产品结构上,以电信设备为主的电子通讯产品主导全球高科技贸易发展。2000—2017年电子通讯产品是大部分国家(地区)高科技产品贸易的主要产品类别,其贸易额占比始终维持在40%左右,中国已持续多年是全球最大的电子通讯产品进口国和出口国。但基于区位熵模型发现,化学产品和武器产品是大部分国家(地区)的进口依赖产品或出口优势产品,其中美国出口优势产品和进口依赖产品皆为武器产品。当前,中国的计算机—办公设备产品出口优势较大,而进口较为依赖科学仪器产品。

(2)拓扑结构上,全球高科技产品贸易网络持续扩张,联系紧密,是一典型的“小世界”网络。但贸易流愈发集中于少数几个节点和关键性路径上,两极分化显著,并发育出“核心—边缘”式的等级层次结构。2000—2017年全球高科技产品贸易结构在由美国为核心的“单核心”圈层结构发展为以中国、美国和中国香港为核心的“多核心”圈层结构的过程中,核心、强半边缘、半边缘和边缘的四层次体系持续维持。

(3)空间结构上,全球高科技产品贸易格局呈现出由欧洲—北美主导向由东亚主导转变,贸易最大国也由美国转变为中国,网络空间结构也呈现出由以美国为核心的“双拱”格局向以中国为核心的“多拱”格局转变,但美国依然在多种高科技产品贸易网络中占据核心地位。中国高科技产品出口集中于以中国香港为代表的东亚地区和以美国为代表的北美地区,进口逐渐集中于东亚和东南亚地区,“一带一路”沿线在中国高科技产品销售市场中的地位提升显著。

(4)影响因素上,全球高科技产品贸易呈现出一定的“强—强”联合特征,并遵循距离衰减定律。贸易规模、经济邻近性和文化邻近性对全球高科技产品贸易网络演化皆具有一定的正向作用,地理距离对全球高科技产品贸易网络的演化起到明显的负向作用。而政治稳定性、对外开放程度、基础设施保障和技术创新水平这4个因素仅在进口国(地区)这一侧通过显著性检验,经济规模仅在出口国(地区)这一侧通过显著性检验,技术差距是全球高科技产品贸易网络演化的动力机制之一。

6.2 讨论

(1)虽然从整体高科技产品贸易网络演化来看,中国成为全球最大贸易国,且逐渐稳居网络的核心圈层,但从具体产品类别上看,中国在航空航天产品、科学仪器产品、非电子机械产品和武器产品上的竞争力仍然不够,容易受到他国在这些产品的贸易政策影响,如中国虽然是全球科学仪器产品出口最大国,但进口最大比较依赖产品也是科学仪器产品,2017年中国进口的科学仪器产品占到全球份额的23.42%;中国虽然是全球电子通讯产品出口最大国,但在控制面板、压电晶体、集成电路、微波管和显像管等产品上依然缺乏核心竞争力。因而,对于中国科技发展以及高科技贸易来讲,提升自身科技创新实力、尤其是卡脖子技术的自主研发能力依然是第一要求。(2)虽然“一带一路”沿线在中国高科技产品出口销售链中的地位显著增加,但中国出口至中国香港的高科技产品份额占到“一带一路”沿线的43.93%(2017年),出口至韩国和印度的份额也分别达到9.18%和5.62%(2017年),广大西亚、中亚、东非、北非等“一带一路”沿线国家(地区)依然未能分享中国高科技产品出口的福利,因而对于“一带一路”建设而言,中国应遵循“技术差距论”,加大向这些地区的出口力度,从而提升这些国家(地区)的国际贸易竞争力。

(3)就中美高科技产品贸易而言,中国作为美国高科技产品最大来源国的地位在逐渐上升,美国作为中国高科技产品出口最大市场地的地位在下降。同样,美国在中国高科技产品供应链上的地位也在下降,中国的高科技产品进口愈发的集中于东亚的中国香港、韩国和日本。由此表明,中国的高科技产品进口供给和出口销售在逐渐降低对美国的依赖,但美国高科技产品进口愈发依赖中国。2018年以来的中美贸易摩擦,对中美两国以及全球的高科技产品贸易产生了不可忽视的影响,对于中国,首要前提是提升自身的科技竞争力,另一方面也要在高科技贸易上继续寻求出口替代市场和进口替代来源地,逐步降低对美国的依赖。

(4)虽然本文关于高科技产品贸易的数据库未包含转口贸易,但不能忽视转口贸易在全球高科技贸易体系中的作用,尤其是像中国香港这些从事转口贸易的地区,以及像中国这些受他国贸易政策影响较大的国家,转口贸易是其参与国际高科技产品贸易的一大途径。根据联合国商品贸易数据库,2010年全球高科技产品复出口额为2722.19亿美元,其中,中国香港高科技产品复出口额达到1848.22亿美元,由此可见,全球高科技产品超过一半的转口贸易通过中国香港完成。而在中国香港的高科技产品复出口对象地区中,中国大陆是其转口贸易的第一大复出口地区。2010年中国香港复出口至中国大陆的高科技产品额为1196.16亿美元,而当年中国大陆的高科技产品进口额为4088.31亿美元,这意味着中国的高科技产品进口中近30%的要通过中国香港的转口贸易实现。另外,中国是全球高科技产品复进口额最大的国家,2010年为726.61亿美元,占到全球的91%。这突出反映了在全球范围内,中国的高科技产品贸易在进口方面受到他国的出口管制影响最大,出口方面也受他国贸易政策影响最大。

(5)虽然本文通过辨析贸易类别阐释了全球高科技产品贸易体系的变迁格局以及中国高科技产品的进出口特征,但依然无法真实定位中国在全球科技版图中的位置,原因有以下几点:① 基于产品建构的全球高科技贸易体系实则为全球生产网络视角下的高科技贸易体系,而非价值链视域下的高科技贸易体系,而在高科技产品研发网络这一价值链的“上游”,中国的地位相较于美国、日本、德国等发达国家仍显较低,这一点可在全球知识产权贸易中求得证据[3];② 科技本身的复杂性决定了仅通过产品贸易来识别全球科技格局,具有片面性。产品贸易体现的是市场化行为,高科技产品贸易仅是国际分工体系下的“可见技术”的交易行为,而诸多体现硬实力的“不可见技术”并未通过产品化的市场交易行为来体现;③ 全球科技格局及其变迁是系统的、复杂的,其涉及科学、技术、工业、政治、制度、军事、文化等诸多方面,高科技产品贸易体系及其变迁仅是其诸多显性“结果”之一。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 5]

[本文引用: 5]

DOI:10.11821/dlxb201610007URL [本文引用: 2]

The process of China's rise is the outward expansion of its power space. In times of peace, the interdependence based on trade and investment become the core and foundation of international relations, but the nature of political power among countries has not changed. Asymmetric interdependence has been an alternative to military power, which has become an important source of power. Participation in international mechanism is the main way to achieve China's peaceful rise. Extending the boundaries of the global market has become the main form of China's rise, which results in the reconstruction of the world political landscape and the expansion of Chinese economic power. Based on the theory of economic interdependence, this paper constructs the evaluation model of economic power through analyzing the sensitivity and vulnerability of the world's countries to China's global trade by adopting the trade data between China and the other countries of world in 2002 and 2013, so as to study the spatial expansion pattern of economic power in the context of China's rise. From 2002 to 2013, China's global trade patterns had developed from the tripartite confrontation pattern dominated by East Asia, Western Europe and North America to multi-polar pattern. However, the dependence spatial pattern of world trade and economy to China global trade has presented the other scene, showing a good spatial and temporal inertia that is highly concentrated in Asia, Africa and Latin America near the equator. The distribution of the areas sensitive to China's global trade showed an advancing trend from Asia-Pacific to Africa, Latin America, but the distribution of the areas vulnerable to China's global trade had evolved from point spread to contiguous growth. China's economic power space has expanded from peripheral to the world, and to the developed countries and regions, while the United States in the same period, showing a significant contraction trend.

[本文引用: 2]

DOI:10.11821/dlxb201606005URL [本文引用: 1]

The interdependence of economics among countries has been distinctly enhanced due to the end of the Cold War and the intensification of globalization. In terms of its content and form, geo-politics has shifted from a "high political area", which focuses on safety, to a "low political area", which emphasizes economics, making geo-economics the focus of the researches. Using tools including Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA), Fragmentation Index and Revealed Comparative Advantage Index, this paper revealed China's evolutionary characteristics of geo-economic connections at the global scale, and explored its internal mechanism by grey relational analysis. The results show: (1) China's geo-economic connections have undergone 4 periods of "Inoculating - Sprouting - Rising - Flourishing", which were significantly correlated to economic development and the industrial restructuring. (2) Labor-intensive industry is currently dominant in China, but capital-intensive and technology-intensive industries are gradually developing, and the disadvantages of primary goods is prominent. (3) China's economic power is heterogeneous across space. The geo-economic connections could be identified as global powers' agglomeration and geographical proximity, but it became homogeneous through time and the diameter of economic power has continuously expanded. China has not only maintained stable geo-economic connections with developed countries like the United States of America, Japan and some European countries, but also strengthened connections with developing countries in Africa and South America. (4) Capital, technology and labor endowments are the main internal driving forces behind the spatial-temporal evolution of China's geo-economic connections, among which capital endowment is the key driving force, technology endowment is the important impetus and labor endowment is the fundamental advantage.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.2307/2580193URL [本文引用: 1]

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2017.09.002URL [本文引用: 1]

Using complex network analysis, this study applied GIS, Pajek, Matlab and database, etc., to build the global transnational investment relationship network, and analyzed the temporal evolution of the spatial structure and network complexity of the global transnational investment network from 2001 to 2012. The results shows: 1) The global transnational investment network is showing a “core-edge” ring structure, whose inner structure is changing and reorganizing. The investment network transformed from dual-core (North America and Western Europe) structure into overlapped and related multi-core (North America, Western Europe, the Caribbean, Eastern Asia and Australia) topological structure, with capital gradually flowing from Western Europe, North America, and Eastern Asia to Northern Europe, South America, West Asia and Southeastern Asia in the macroscopic view. 2) The small-world characteristic of the investment network is prominent. The network is scale-free and shows a decrease overtime. 3) The countries that are active in the investment have higher control of the transnational investment network. The confounding factors influence the spatial reachability of the transnational investment. 4) Ranked by the complexity (dissimilarity) of the transnational investment structure, the result from high to low is terminal invest countries, regional invest countries, normal invest countries and isolated investment countries. Countries with different functional types have a clear trend of clustering.

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

DOI:10.1111/twec.12121URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.najef.2006.06.007URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1007/s11442-018-1522-9URL [本文引用: 1]

DOI:10.1007/s11442-018-1523-8URL [本文引用: 1]

Unimpeded trade is one of the cooperation priorities in the Belt and Road Initiative proposed by China. On 15 May 2017, the Joint Communique of the Leaders Roundtable of the Belt and Road Forum for International Cooperation reaffirmed the participants’ shared commitment to build an open economy and ensure free and inclusive trade. The Belt and Road Initiative (BRI) is not only China's new action to drive its open and global development, but also a platform for an increasing number of countries to explore free and inclusive trade and promote a universal, rule-based, open, non-discriminatory, and equitable multilateral trade system. It is therefore important to examine the topological relationship between the BRI and global trade networks. More specifically, this article first analyzes the community structure of trade networks using a community detection algorithm, and then estimates the topological relationship between different trade communities. The findings of this article are as follows. First, this research identified three trade communities and two sub-communities in the BRI trade network, in which China is the core, Russia is the sub-core of the biggest trade community, and India, United Arab Emirates, and Saudi Arabia are cores of the second trade community (South Asia-West Asia). Second, it identified five trade communities in the global trade network, centred on China, USA, Russia, India-United Arab Emirates, and Germany-Netherlands-France-Britain and other European developed countries. Third, the topological analysis indicated that in the global trade network, most BRI countries are attracted by the core nodes of the BRI regions, such as the China, Russia and India-United Arab Emirates core nodes, and have strong trade contacts with BRI countries. Most Central-East European countries are mainly attracted by Germany-Netherlands-France-Britain and other developed European countries with a low penetration of BRI trade. Although some Southeast Asian countries are incorporated into the Asia-Australia-South Africa community with China as the core, they still need to strengthen trade linkages with BRI countries.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.18306/dlkxjz.2017.11.003URL [本文引用: 1]

Unimpeded trade is one of the priorities of cooperation in the Belt and Road Initiative proposed by China. On 15 May 2017, the Joint Communique of the Leaders Roundtable of the Belt and Road Forum for International Cooperation reaffirmed the participants' shared commitment to build an open economy and ensure free and inclusive trade. The Belt and Road Initiative (BRI) is not only China's new action to drive its open and global development, but also a platform for increasingly more countries to explore free and inclusive trade. It is therefore important to examine the topological relationship between BRI trade network and global trade network, for promoting a universal, rule-based, open, nondiscriminatory, and equitable multilateral trading system. Based on a literature review, this article first analyzes community structure and trade network based on community detection algorithm, and then estimates the topological relationship of different trade communities. The findings of this article are as follows. First, we identified five trade communities in global trade network through community detection algorithm, in which China, USA, Russia, India-UAE, and Germany-the Netherlands-France-Britain and other European developed countries are the cores of the five trade communities, respectively. Second, we identified three trade communities and two sub-communities in the BRI trade network, in which China is the core, Russia is the sub-core of the biggest trade community, and India, UAE, and Saudi Arabia are cores of the second trade community (South Asia-West Asia). Third, the topological analysis results indicate that in the global trade network, most BRI countries are attracted by the core nodes in the BRI area, such as China, Russia, India-UAE core nodes, and have strong trade contact with BRI countries. Most Central-East European countries are mainly attracted by Germany-the Netherlands-France-Britain and other European developed countries with low penetration of BRI trade. Although some Southeast Asian countries are incorporated into the Asia-Australia-South Africa community with China as the core, they still need to strengthen trade linkages with BRI countries.

[本文引用: 1]

DOI:10.1080/08853908.2018.1503574URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1111/j.1944-8287.2012.01147.xURL [本文引用: 1]

This article examines the relationship between openness and within-country regional inequality across 28 countries over the period 19752005. In particular, it tests whether increases in trade lead to rising inequalities, whether these inequalities recede in time, and whether increases in global trade affect the developed and developing worlds differently. Using static and dynamic panel data analysis, I found that while increases in trade per se do not lead to greater territorial polarization, in combination with certain country-specific conditions, trade has a positive and significant association with regional inequality. States with higher interregional differences in sectoral endowments, a lower share of governmental expenditures, and a combination of high internal transaction costs with a higher degree of coincidence between the regional income distribution and regional foreign market access positions have experienced the greatest rise in territorial inequality when exposed to greater trade flows. Hence, changes in trade regimes have a more polarizing and enduring effect in low- and middle-income countries whose structural features tend to enhance the trade-inequality effect and whose levels of internal spatial inequality are, on average, significantly higher than in high-income countries.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Paris: OECD Publishing,

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jimonfin.2018.10.001URL [本文引用: 1]