,2, 赵晓丽2, 汪潇2, 温庆可2, 刘芳2, 徐进勇2, 刘斌2, 易玲2, 胡顺光2, 孙菲菲2, 汤占中2,3,41.

,2, 赵晓丽2, 汪潇2, 温庆可2, 刘芳2, 徐进勇2, 刘斌2, 易玲2, 胡顺光2, 孙菲菲2, 汤占中2,3,41. 2.

3.

4.

Methods research on describing the spatial pattern of land use types in China

JU Hongrun1,2,3, ZUO Lijun2, ZHANG Zengxiang ,2, ZHAO Xiaoli2, WANG Xiao2, WEN Qingke2, LIU Fang2, XU Jinyong2, LIU Bin2, YI Ling2, HU Shunguang2, SUN Feifei2, TANG Zhanzhong2,3,41.

,2, ZHAO Xiaoli2, WANG Xiao2, WEN Qingke2, LIU Fang2, XU Jinyong2, LIU Bin2, YI Ling2, HU Shunguang2, SUN Feifei2, TANG Zhanzhong2,3,41. 2.

3.

4.

通讯作者:

收稿日期:2018-06-11修回日期:2019-11-9网络出版日期:2020-01-25

| 基金资助: |

Received:2018-06-11Revised:2019-11-9Online:2020-01-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

鞠洪润(1990-),女,山东青岛人,博士,讲师,研究方向为土地利用/土地覆盖变化与空间分析E-mail:juhr@radi.ac.cn。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (5341KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

鞠洪润, 左丽君, 张增祥, 赵晓丽, 汪潇, 温庆可, 刘芳, 徐进勇, 刘斌, 易玲, 胡顺光, 孙菲菲, 汤占中. 中国土地利用空间格局刻画方法研究. 地理学报[J], 2020, 75(1): 143-159 doi:10.11821/dlxb202001011

JU Hongrun.

1 引言

土地利用是人类对土地进行的长期性或周期性的经营活动,其利用具有一定的经济与社会目的[1]。土地利用变化是自然与人文过程交叉最为密切的方面,地球表层系统最突出的景观标志便是土地利用[2]。土地利用空间格局分析的目的是从看似无序的土地利用要素分布中,发现潜在的、有意义的规律性,并分析确定产生和控制空间格局的机制[3],其研究内容包括土地利用的结构组成特征及其空间配置关系,并利用图表、文字和格局指数等手段进行描述。全面、准确地刻画土地利用空间格局并将其应用于中国的具体实践,不仅有利于深化土地利用/土地覆盖变化(LUCC)理论体系,也对中国国土资源空间优化,土地利用规划水平和利用效率的提升具有重要的实践意义。明确土地利用空间格局研究范畴是土地利用空间格局刻画的基础,随着地理信息技术、遥感和空间计量等学科的发展,对土地利用空间格局的研究日益增多,研究内容多集中在土地利用面积、分类、空间分布的描述与动态变化研究等方面。从景观的角度出发,一般认为土地利用斑块的数量、类型、形状、空间分布及组合决定了土地利用的空间格局[4]。刘纪远等针对土地利用时空过程刻画提出LUCC“格局的变化过程和变化过程的格局”的理论,其中,格局的变化过程指动态区划边界的推移、区划单元内部特征的变化与单元的消长等;变化过程的格局指变化过程与特征的分阶段区域差异[5,6]。朱凤武等认为土地利用的空间格局的含义包括:① 土地利用的类型,② 土地利用类型的空间布局,③ 土地利用的数量结构,另外还包括土地利用图上的斑块分布[7]。王爱民等认为土地利用的数量结构分析是对研究区内不同土地利用类型的数量组合关系的分析,包括土地各种类型的多样化分析、聚集程度分析、区域组合类型分析和区位意义分析等[8]。

对土地利用空间格局的刻画主要采用空间格局指标的度量方法,通过将土地利用类型斑块作为土地利用空间图形信息的基本组成单元,从斑块数量、类型、形状、空间分布及配置等方面计算格局指数来描述区域土地利用的空间格局。同时,结合地图法、缓冲区分析、图谱法等对土地利用的空间分布特征进行可视化或定量描述。如O'Neill等利用优势度指标、聚集度指标和分形指标对覆盖美国东部的94幅土地利用地图进行了土地利用景观格局分析[9]。Herold等选取聚集度、分形维数、占比、斑块大小标准差、边缘密度和加权平均斑块分形维数共6个指数,对美国加州圣巴巴拉市的城镇用地进行了空间格局分析[10]。陈振杰等从规模、密度和分布三个角度对桐庐县农村居民点的空间格局进行了研究,并分析得到农村居民点空间格局的3种模式[11]。但是,由于所有的格局指标在不同的研究内容和研究目的下均存在其自身的局限性,刻画和理解不同空间格局的特征时对指标的选择具有一定的主观性,如何客观选择合适的指标进行空间格局的全面刻画是土地利用空间格局的重要研究内容。Riitters等利用统计学方法分析了指标的内在联系,通过因子分析法得出6个因子可以解释26个指标87%的方差,能够比较全面的描述土地利用景观格局,并将这6个因子解释为平均斑块聚集度、图像纹理、平均斑块形状、斑块周长—面积尺度、类型数量和大斑块密度—面积尺度[12]。Peng等通过多元线性回归分析对26个格局指数与空间格局组分进行分析,指出土地利用空间格局研究需考虑格局指标与格局组分之间的相关性,以及不同空间格局组分间的相关性[13]。利用统计分析法能够从一定程度上得到格局指标的相关性,但如何建立指标与空间格局类型间的对应关系仍相对欠缺。

综上所述,由于土地利用空间格局的内涵和研究范畴尚不明晰,土地利用空间格局研究未形成一个完整的理论体系,导致土地利用空间格局的刻画方面不全;又由于格局指标繁多且存在较大的相关性,易造成土地利用空间格局刻画的冗余;此外,对格局指标与土地利用空间格局之间的对应关系的研究较为匮乏。针对上述问题,本文在深刻理解土地利用空间格局内涵的基础上,通过建立土地利用空间格局刻画概念模型,以期完善和明确土地利用空间格局的内涵和研究范畴。然后,以中国2010年土地利用为例,评价现有常用格局指数之间的相关性,构建了一套具有相对独立性和全面性的格局指标集。最后,引入模糊C均值聚类(Fuzzy c-means algorithm, FCM)方法建立指标与空间格局之间的对应关系,对2010年中国土地利用整体的空间格局进行了系统的刻画。

2 研究数据与方法

2.1 数据基础与处理

本文采用的2010年土地利用数据来自中国科学院构建的中国1∶10万比例尺土地利用时空数据库,该数据库是基于陆地卫星(Landsat)、中巴地球资源卫星(CBERS)、北京一号(BJ-1)和环境一号(HJ-1)等遥感卫星影像及相关辅助数据,采用人机交互解译的方法获得的,反映了20世纪80年代以来的中国土地利用状况及其变化。数据制作的基本流程和主要技术环节包括遥感数据的筛选、几何纠正、分类信息提取、动态信息提取、图形编辑、质量检查、数据集成、面积汇总等,数据总体精度达到85%以上,耕地、建设用地等定性精度在90%以上。分类系统为中国科学院土地利用遥感监测分类系统,是在全国农业区划委员会制定的土地利用分类系统基础上,针对遥感技术特点和研究目的修改完成的,共包括6个一级类型和25个二级类型[14]。本文对土地利用空间格局的研究仅针对一级类型展开,包括耕地、林地、草地、水体、建设用地和未利用土地,并将1∶10万比例尺土地利用矢量数据重采样为像元大小为100 m×100 m的栅格数据。2.2 研究方法

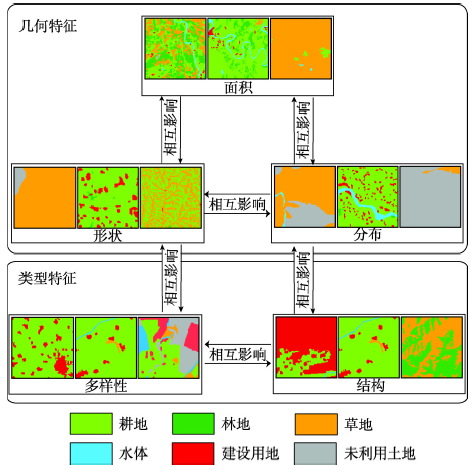

2.2.1 土地利用空间格局研究范畴 从研究内容上看,土地利用面积特征不仅关系到土地利用生态功能的发挥,也关系到土地分配、地价税收等与社会、经济效益有关的一些活动。土地利用空间格局刻画最多的方面即为土地利用的面积特征,包括土地利用总面积、斑块面积、最大斑块面积等。一般来说,土地利用斑块内的物质、能量与其面积大小呈正相关[15]。另外,形状特征也是土地利用空间格局刻画中的一个主要内容。不同形态的土地利用斑块对生物的生存和能量的流动具有重要作用,不同的土地利用类型通常具有不同的形状特征,如平原区的耕地斑块形状一般比较规则,接近于矩形,边界也比较平滑,而自然植被、小型集水区等的形状比较复杂[16]。此外,形状特征也能在一定程度上反映斑块的边缘效应和不同斑块之间的镶嵌关系。因此,土地利用斑块形状与土地利用类型、斑块间相互作用、生物活动、区域发展等息息相关,并从一定程度上表现了土地利用空间格局的异质性。目前空间格局形状的研究针对建设用地开展较多[17,18,19],针对其他土地利用类型较少。此外,空间格局强调空间属性,所以土地利用空间格局研究必然包含对不同土地利用斑块空间分布的刻画,如斑块重心、斑块距离、斑块的空间自相关特性等。对土地利用整体来说,不同土地利用类型间的组合关系和相互作用也是空间格局的重要研究内容。多样性特征可以用于确定区域景观的丰富度,土地利用结构可以描述区域土地利用由少数几个主要土地利用类型控制的程度。总结而言,土地利用空间格局的研究内容主要包括面积、形状、分布、结构和多样性5个方面,其中,面积、形状和分布可以概括为土地利用空间格局的几何特征,这些特征主要受组成土地利用斑块的点、线、面的几何特征影响;结构和多样性特征与不同土地利用类型的组合和相互作用关系有关,可以概括为土地利用空间格局的类型特征(图1)。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1土地利用空间格局研究范畴

Fig. 1The research scope of the spatial pattern of land use

2.2.2 格局指标的选择 土地利用空间格局研究的目的是找寻土地利用空间分布的特征与规律性,定量描述土地利用的面积、形状、分布、结构等特征。指标的确立是土地利用空间格局刻画的关键部分,指标选择原则包括科学性和相对独立性,所选指标能够度量和反映土地利用空间格局的现状及时空变化,意义明确且易于定量计算,便于应用和推广。

首先,基于土地利用空间格局的研究范畴,参考已有研究常用的格局指标,从面积、形状、分布和结构/多样性4个方面选取具有代表性的常见指标,参与后续空间格局指标的筛选。其中,结构特征在Fragstats软件中也以多样性指数的形式表示为均匀度指数,描述不同土地利用类型在区域内分布的均匀程度。为方便计算,对2010年中国土地利用整体选取景观水平上的40项指标[20],计算其10 km格网下的具体数值,然后根据指标选择原则进行初步筛选,剔除在公式计算上存在明显相关性的指标、算数平均得到的指标以及没有合理分异性的指标,最后保留了24个指标参与后续分析(表1)。

Tab. 1

表1

表1初步筛选后的土地利用整体空间格局指标

Tab. 1

| 类别 | 指标名称 | 指标缩写 |

|---|---|---|

| 面积指标 | 最大斑块占景观面积比例 | LPI |

| 面积加权平均斑块面积 | AREA_AM | |

| 面积加权平均旋转半径 | GYRATE_AM | |

| 形状指标 | 面积加权平均形状指数 | SHAPE_AM |

| 面积加权平均斑块分维数 | FRAC_AM | |

| 面积加权平均周长面积比 | PARA_AM | |

| 面积加权平均圆度指数 | CIRCLE_AM | |

| 面积加权平均连通度 | CONTIG_AM | |

| 分布指标 | 斑块密度 | PD |

| 面积加权平均斑块最近距离 | ENN_AM | |

| 蔓延度指数 | CONTAG | |

| 斑块凝聚指数 | COHESION | |

| 有效网格大小 | MESH | |

| 分离指数 | SPLIT | |

| 聚合指数 | AI | |

| 边缘密度 | ED | |

| 景观形状指数 | LSI | |

| 结构/多样性指标 | 丰富度指数 | PR |

| 香浓多样性指数 | SHDI | |

| 辛普森多样性指数 | SIDI | |

| 改良辛普森多样性指数 | MSIDI | |

| 香浓平均度指数 | SHEI | |

| 辛普森平均度指数 | SIEI | |

| 改良辛普森平均度指数 | MSIEI |

新窗口打开|下载CSV

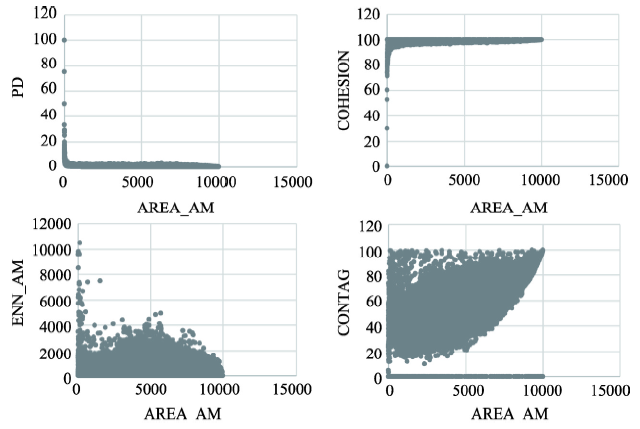

对上述24个指标的数值进行Pearson相关分析(表2、表3),一般认为Pearson相关系数大于0.7时,两个变量之间具有较强的线性相关性(加粗显示)。基于简单性和独立性原则,对面积、形状、分布和多样性指标进行筛选。在面积方面,3个面积指标的Pearson相关系数均大于0.7,基于简单性原则,选择计算方便、地理意义明确的AREA_AM作为面积指标的代表性指标,表示研究区域内面积加权平均斑块面积。在形状指标中,PARA_AM、CIRCLE_AM和CONTIG_AM与面积指标AREA_AM相关性较大,予以排除,在SHAPE_AM和FRAC_AM中,FRAC_AM与面积指标的相关性较低,故选择FRAC_AM作为形状指标的代表性指标(表2)。在分布指标中,MESH、SPLIT、AI、ED和LSI与面积指标和形状指标的相关性较高,予以排除(表3)。由于Pearson相关系数仅能反映线性相关性,利用散点图进一步分析PD、ENN_AM、CONTAG和COHESION与面积指标的相关性,发现PD和COHESION指标与AREA_AM之间具有明显的非线性相关性(图2),故对这两个指标予以排除,并根据简单性原则确定ENN_AM为分布指标的代表性指标。在结构/多样性指标中,除PR指标外,其他指标均与面积指标具有较高的相关性,故选择PR指标作为结构/多样性指标的代表性指标。PR指标为丰富度指数,表示研究区域内出现的不同土地利用类型的数量,取值1~6,能够体现区域内土地利用类型的多样性。但PR指标对结构的刻画不足,为此本文构建了一种结构指标,以区域内面积占比大于10%的土地利用类型的代码组合作为结构指标,能够反映研究区域内主要的土地利用类型的组合特征,降低非主要土地利用类型对结构分析的影响。

Tab. 2

表2

表2土地利用面积指标和形状指标的Pearson相关系数

Tab. 2

| Pearson 相关系数 | LPI | AREA_AM | GYRATE_AM | SHAPE_AM | FRAC_AM | PARA_AM | CIRCLE_AM | CONTIG_AM |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| LPI | 1 | |||||||

| AREA_AM | 0.94 | 1 | ||||||

| GYRATE_AM | 0.87 | 0.95 | 1 | |||||

| SHAPE_AM | -0.62 | -0.67 | -0.44 | 1 | ||||

| FRAC_AM | -0.49 | -0.53 | -0.57 | 0.93 | 1 | |||

| PARA_AM | -0.66 | -0.73 | -0.74 | 0.85 | 0.83 | 1 | ||

| CIRCLE_AM | -0.91 | -0.96 | -0.87 | 0.59 | 0.72 | 0.72 | 1 | |

| CONTIG_AM | 0.66 | 0.73 | 0.75 | -0.85 | -0.83 | -0.99 | -0.72 | 1 |

新窗口打开|下载CSV

Tab. 3

表3

表3土地利用分布指标和多样性指标的Pearson相关系数

Tab. 3

| Pearson 相关系数 | AREA_AM | FRAC_AM | PD | ENN_AM | CONTAG | COHE-SION | MESH | SPLIT | AI | ED | LSI | PR | SHDI | SIDI | MSIDI | SHEI | SIEI | MSIEI |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| AREA_AM | 1 | |||||||||||||||||

| FRAC_AM | -0.67 | 1 | ||||||||||||||||

| PD | -0.22 | 0.20 | 1 | |||||||||||||||

| ENN_AM | -0.33 | 0.09 | 0.01 | 1 | ||||||||||||||

| CONTAG | 0.07 | 0.14 | -0.05 | 0.1 | 1 | |||||||||||||

| COHESION | 0.56 | -0.37 | -0.76 | -0.17 | 0.02 | 1 | ||||||||||||

| MESH | -0.95 | 0.71 | 0.14 | 0.33 | -0.04 | -0.53 | 1 | |||||||||||

| SPLIT | -0.74 | 0.45 | 0.13 | 0.14 | -0.16 | -0.52 | 0.78 | 1 | ||||||||||

| AI | 0.71 | -0.88 | -0.44 | -0.04 | 0.07 | 0.66 | -0.72 | -0.63 | 1 | |||||||||

| ED | -0.71 | 0.89 | 0.24 | 0.04 | -0.05 | -0.45 | 0.75 | 0.64 | -0.99 | 1 | ||||||||

| LSI | -0.70 | 0.89 | 0.23 | 0.03 | -0.05 | -0.42 | 0.74 | 0.64 | -0.98 | 0.99 | 1 | |||||||

| PR | -0.58 | 0.67 | 0.15 | 0.19 | 0.40 | -0.39 | 0.63 | 0.44 | -0.59 | 0.62 | 0.62 | 1 | ||||||

| SHDI | -0.89 | 0.73 | 0.15 | 0.34 | 0.03 | -0.51 | 0.94 | 0.71 | -0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 1 | |||||

| SIDI | -0.92 | 0.73 | 0.14 | 0.36 | -0.02 | -0.49 | 0.96 | 0.71 | -0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.66 | 0.98 | 1 | ||||

| MSIDI | -0.91 | 0.67 | 0.14 | 0.33 | -0.08 | -0.50 | 0.95 | 0.76 | -0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.64 | 0.98 | 0.99 | 1 | |||

| SHEI | -0.82 | 0.61 | 0.08 | 0.41 | 0.00 | -0.40 | 0.86 | 0.57 | -0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.38 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 1 | ||

| SIEI | -0.88 | 0.66 | 0.10 | 0.40 | -0.04 | -0.44 | 0.92 | 0.64 | -0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.47 | 0.90 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 1 | |

| MSIEI | -0.82 | 0.56 | 0.08 | 0.39 | -0.12 | -0.40 | 0.86 | 0.62 | -0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.98 | 0.98 | 1 |

新窗口打开|下载CSV

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2PD、COHESION、ENN_AM、CONTAG与AREA_AM指数相关性散点图

Fig. 2Scatter plot of PD, COHESION, ENN_AM, and CONTAG with AREA_AM at landscape level

综上,基于Fragstats和Pearson相关系数从面积、形状、分布、结构/多样性4个方面对景观水平的40个格局指数进行计算和相关分析,最终得到土地利用整体空间格局的面积、形状、分布、结构/多样性4个方面的代表性指数分别为AREA_AM(面积加权平均斑块面积)、FRAC_AM(面积加权平均斑块分维数)和ENN_AM(面积加权平均斑块最近距离)和PR(丰富度),结构指标为面积占比大于10%的土地利用类型组成的类型代码。

2.2.3 模糊聚类 当前的模糊聚类算法种类繁多,其中基于目标函数的模糊聚类算法因简单易行、适用范围广泛、可以归结为最优求解问题等优点而受到最广泛的关注和应用。模糊C均值(FCM)算法是基于对目标函数的优化基础上的一种数据聚类方法[21],其目标函数表示各类中特征点到聚类中心的距离平方和,而FCM聚类就是使目标函数能够达到最小值。聚类结果是每一个数据点对聚类中心的隶属程度,该隶属程度用一个数值来表示。对于一个给定的数据集X,将X分成c个模糊子集(1 < c < n),求解以下问题的最优解:

式中:U

S是模糊类内散射矩阵,其公式为:

式中:V={ v1 ,v2 ,…,vc}

式中:c为确定的聚类数目;n为用于聚类的数据集的数目;m

为了消除不同指标之间的量纲影响,需要进行指标数据标准化处理,使不同指标的数值具有可比性。标准化方法为Z-score标准化方法,经过处理后每个指标的数据符合标准正态分布,即均值为0,标准差为1。

最优类别数c和模糊权重m是FCM算法中的两个关键参数。模糊权重m控制着聚类的模糊性,m越接近于1,聚类结果越明确,m越大,聚类结果越模糊。一般来说,m的有效值在1~30之间,试验研究多取值在1.5~2.5之间[22,23,24,25]。本文通过引入分割系数F来确定模糊权重m和最优类别数c的大小[25,26]:

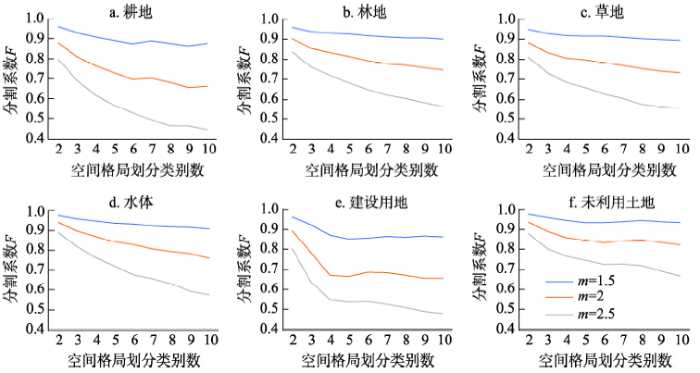

在模糊权重m分别为1.5、2、2.5三种情况下,将每一种土地利用类型的空间格局分别划分为2~10类,对比分割系数F随分类数量变化的规律(图3)。可以发现,当m = 2.5时,分割系数F随分类数量的增加下降较快,在分割系数F有较大变化处,耕地、水体和建设用地的分割系数下降到0.4~0.6之间,表明不同类别间的重叠度较大,不同聚类结果间的模糊度较高。当m = 1.5时,分割系数F随分类数量的变化较为平缓,不利于发现分割系数变化较大时的类别数从而确定最优类别数c。因此,基于FCM的土地利用空间格局分析应在模糊权重m = 2的情况下进行。当m = 2时,耕地、未利用土地的分割系数F在划分为6类时变化较大,建设用地和草地的分割系数F在划分为4类时变化较大,而林地和水体的分割系数F随划分类型数量的变化较小。综合不同土地利用空间格局类型分割系数变化较大的类别,确定本研究土地利用空间格局类型聚类划分的数量为5类较为合理。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3不同模糊权重(m)下分割系数F随类别数变化的关系

Fig. 3The relationships of the division index F and the categories under different fuzzyness coefficient m

3 结果与分析

3.1 中国土地利用几何特征

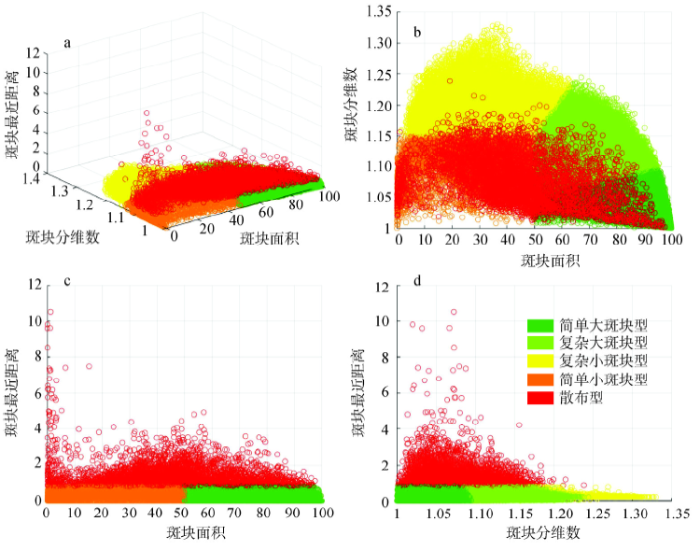

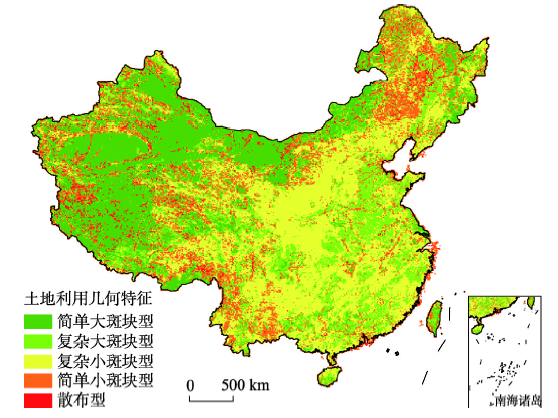

FCM聚类通过不断迭代计算,对土地利用的面积、形状和分布指标进行划分,在10 km格网下,划分2010年土地利用整体几何特征空间格局类型为5类,划分方式如图4所示。首先将斑块分布指标较大的土地利用格网划分为散布型,然后根据面积指标和形状指标进一步划分出4种类型,设划分曲线的拟合方程为线性方程,将标准化数据变换为原始数据后,计算得到土地利用几何特征空间格局的划分方程如表4所示。基于划分方程,确定中国土地利用整体空间格局的5种类型分别为:简单大斑块型、复杂大斑块型、复杂小斑块型、简单小斑块型和散布型,每种类型的几何特征和生产生态特征如表4所示。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4基于FCM聚类的土地利用几何特征空间格局划分

Fig. 4The division of geometric spatial pattern of land use based on FCM clustering

Tab. 4

表4

表4土地利用几何特征空间格局及示意图

Tab. 4

| 空间格局类型 | 示意图 | 划分方程 (ENN: km,AREA: km2) | 几何特征 | 生产生态特征 |

|---|---|---|---|---|

| 简单 大斑块型 (23.89%) |  | ENN < 0.8且AREA ≥ 50且FRAC-0.0012AREA < 1.0017 | ① 面积加权平均斑块面积大于50 km2; ② 形状简单; ③ 面积加权平均斑块最近距离小于0.8 km。 | 主要类型为草地和未利用土地,区域社会经济发展相对落后。 |

| 复杂 大斑块型 (23.14%) |  | ENN < 0.8且AREA ≥ 50且FRAC-0.0058AREA < 0.86且FRAC-0.0012AREA ≥ 1.0017 | ① 面积加权平均斑块面积大于50 km2; ② 形状复杂; ③ 面积加权平均斑块最近距离小于0.8 km。 | 主要类型的土地利用斑块面积大,但由于与其他土地利用类型镶嵌分布,使得形状复杂。常见于耕地与建设用地镶嵌分布,区域人口聚集,社会经济水平较高;另多见于耕地、草地、林地和水体之间组合镶嵌分布,对区域生态环境的调节具有重要意义。 |

| 复杂 小斑块型 (30.77%) |  | ENN < 0.8且FRAC ≥ 1.15且FRAC-0.0058AREA ≥ 0.86 | ① 面积加权平均斑块面积小于50 km2; ② 形状复杂,FRAC指数大于1.15,当面积为40 km2左右时,分形特征可达最大(即其形状的局部与整体的形状相似); ③ 面积加权平均斑块最近距离小于0.8 km。 | 土地利用类型组合常见于耕地、林地、草地、水体和建设用地的镶嵌分布,区域农业、畜牧业、林业等第一产业的发展水平较高。 |

| 简单 小斑块型 (17.98%) |  | ENN < 0.8且AREA < 50且FRAC < 1.15 | ① 面积加权平均斑块面积小于50 km2; ② 形状简单,FRAC指数小于1.15,接近矩形或圆形; ③ 面积加权平均斑块最近距离小于0.8 km。 | 区域土地利用类型组合较丰富,但由于斑块面积较小,各土地利用类型上相应的产业相对欠发达,形状简单说明受人类活动影响相对较小。 |

| 散布型 (4.23%) |  | ENN ≥ 0.8 | ① 面积加权平均斑块最近距离大于0.8 km。 | 同类型土地利用斑块间分布较疏散,斑块连通性较差,不利于开展聚集性生产活动,影响区域生物迁徙活动。 |

新窗口打开|下载CSV

2010年土地利用几何空间格局类型的空间分布如图5所示。其中,简单大斑块型空间格局的特征为土地利用斑块面积大,形状简单,格网内分布的主要类型为草地和未利用土地,其次为林地,其面积约占所有土地利用格网的23.89%,主要分布在中国的西北部,在东北地区也有一定的分布,包括准噶尔盆地、塔里木盆地、藏北高原、阿拉善沙漠、内蒙古高原北侧、长白山和小兴安岭;复杂大斑块型空间格局通常以某种土地利用类型为主,但由于其他土地利用类型镶嵌分布于其中,使斑块形状复杂化,常见于耕地与建设用地镶嵌分布,是中国重要的社会经济活动中心,另多见于耕地、草地、林地和水体之间组合镶嵌分布,是中国重要的生态保护屏障。其格网数量占比在23.14%左右,集中分布在中国华北平原、东北平原、长江中下游地区和四川盆地等地区;复杂小斑块型空间格局主要分布在中国的丘陵和高原地区,包括的类型较为复杂,主要为耕地、林地和草地相互交错分布,农业、畜牧业、林业发展水平较高,其分布面积最大,约占所有土地利用格网的30.77%,集中分布在黄土高原、山东丘陵、东南丘陵、贵州高原等地区;简单小斑块型空间格局的分布受地形和水网分布影响较大,成因可能为土地利用被地形和水流切割,使得土地利用斑块不连续。其分布面积约占所有土地利用格网的17.98%,主要分布在横断山脉和东北地区,包括大兴安岭、小兴安岭、东北平原、云南高原、横断山脉,唐古拉山和新疆绿洲等区域;散布型空间格局的特征为同类型土地利用斑块间分布较疏远,该类型格网占所有土地利用格网的4.23%,分布较为零散,主要分布在中国的西北半壁,由于斑块连通性较差,不利于开展聚集性生产活动,对区域生物迁徙活动产生一定的影响。

图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图52010年中国土地利用几何特征空间格局

Fig. 5The distribution of the geometric spatial pattern of land use in China in 2010

利用FCM方法划分的土地利用几何特征空间格局与现实情况相吻合,且能够反映各土地利用类型的特征及其相互之间的关联。简单大斑块型在西北地区主要分布有草地和未利用土地,在藏南地区和东北长白山和小兴安岭则主要分布为林地;复杂大斑块型空间格局反映了以某土地利用类型为主的土地利用类型间的镶嵌关系,如耕地和建设用地镶嵌,以及耕地、草地、林地和水体之间的镶嵌;复杂小斑块型是中国土地利用几何特征空间格局中最主要的类型,其格网区域内为多种土地利用类型较为均衡的组合关系,复杂形状的成因主要为地形因素,在丘陵山地区出现明显的聚集效应;简单小斑块型的土地利用组成多样,土地利用斑块由于被地形和流水切割斑块面积偏小,且形状简单;散布型中存在某种土地利用类型的生态系统被其他土地利用类型隔离的现象。总体来看,土地利用整体的几何特征既反映了区域土地利用单一类型的特征和组合关系,又体现了地形等因素对中国土地利用空间格局的深刻影响。

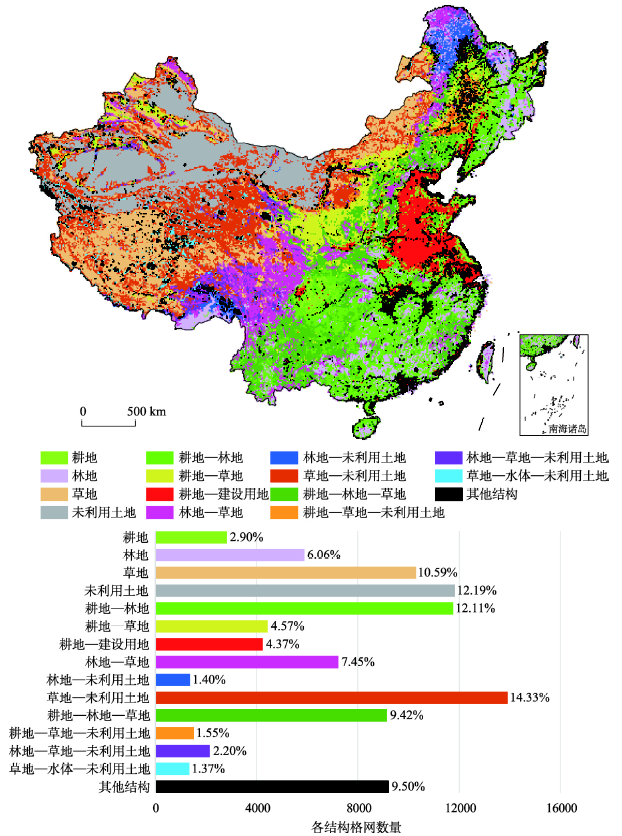

3.2 中国土地利用结构特征

土地利用结构显示了一定空间范围内,不同土地利用类型的组合特征及不同土地利用类型之间的空间相关性。本文利用10 km格网对中国土地利用的结构进行研究,计算不同土地利用类型的面积占比,提取主要的土地利用类型及其组成关系(面积占比大于10%),忽略零散的土地利用类型。研究结果表明,2010年中国土地利用共存在61种不同的结构(表5),按照结构中的主要土地利用类型数,将土地利用结构划分为单类型结构、双类型结构、三类型结构、四类型结构和五类型结构。2010年中国土地利用结构中最主要的结构为双类型结构,占比约为48.10%,其次为单类型结构,占比约为32.16%,两者合计占比超过80%。三类型结构约占所有土地利用格网的18.42%,四类型与五类型结构占比极少,两者合计不超过所有土地利用格网的2%。这种结构特征体现了中国土地利用在区域分布上具有较为明显的主导土地利用类型,10 km区域内土地利用结构多由1~2种主导土地利用类型构成。Tab. 5

表5

表52010年中国土地利用各结构的格网数量及累积百分比

Tab. 5

| 主要结构 | 格网数 | 累积百分比(%) | 其他结构 | 格网数 | 累积百分比(%) | 其他结构 | 格网数 | 累积百分比(%) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 36 | 13918 | 14.33 | 125 | 1055 | 91.59 | 156 | 45 | 99.71 |

| 6 | 11838 | 26.51 | 14 | 880 | 92.50 | 245 | 39 | 99.75 |

| 12 | 11764 | 38.62 | 34 | 868 | 93.39 | 356 | 32 | 99.78 |

| 3 | 10292 | 49.22 | 16 | 815 | 94.23 | 1345 | 28 | 99.81 |

| 123 | 9149 | 58.64 | 46 | 735 | 94.99 | 1356 | 26 | 99.84 |

| 23 | 7234 | 66.08 | 145 | 703 | 95.71 | 235 | 22 | 99.86 |

| 2 | 5886 | 72.14 | 124 | 594 | 96.32 | 35 | 21 | 99.88 |

| 13 | 4438 | 76.71 | 126 | 440 | 96.77 | 1246 | 20 | 99.90 |

| 15 | 4244 | 81.08 | 1236 | 327 | 97.11 | 56 | 20 | 99.92 |

| 1 | 2817 | 83.98 | 4 | 315 | 97.43 | 12345 | 15 | 99.94 |

| 236 | 2142 | 86.18 | 135 | 304 | 97.75 | 456 | 14 | 99.95 |

| 136 | 1508 | 87.73 | 24 | 235 | 97.99 | 1456 | 11 | 99.96 |

| 26 | 1360 | 89.13 | 1245 | 231 | 98.23 | 12346 | 8 | 99.97 |

| 346 | 1331 | 90.50 | 1235 | 207 | 98.44 | 3456 | 7 | 99.98 |

| 134 | 198 | 98.64 | 13456 | 4 | 99.98 | |||

| 146 | 145 | 98.79 | 2356 | 3 | 99.99 | |||

| 1234 | 142 | 98.94 | 345 | 3 | 99.99 | |||

| 1346 | 126 | 99.07 | 2345 | 3 | 99.99 | |||

| 25 | 120 | 99.19 | 12356 | 3 | 100.00 | |||

| 2346 | 116 | 99.31 | 12456 | 1 | 100.00 | |||

| 5 | 92 | 99.41 | 23456 | 1 | 100.00 | |||

| 234 | 90 | 99.50 | 1256 | 1 | 100.00 | |||

| 246 | 82 | 99.58 | 256 | 1 | 100.00 | |||

| 45 | 76 | 99.66 |

新窗口打开|下载CSV

将所有结构按照格网数量从大到小排序,并选择累积百分比大于90%的结构类型作为土地利用的主要结构类型,得到2010年中国土地利用主要结构的种类有14种,包括单类型结构4种(耕地、林地、草地和未利用土地),双类型结构6种(草地—未利用土地、耕地—林地、林地—草地、耕地—草地、耕地—建设用地和林地—未利用土地),三类型结构4种(耕地—林地—草地、林地—草地—未利用土地、耕地—草地—未利用土地和草地—水体—未利用土地),其中,草地—未利用土地结构的格网数量最多(表5)。

主要结构类型中,双类型结构包括耕地—林地、耕地—草地、耕地—建设用地、林地—草地、草地—未利用土地、林地—未利用土地6种。耕地—林地结构主要分布在中国东南半壁,集中分布在东北平原向长白山的过度地带的山地丘陵区、东南丘陵区、四川盆地外围等地。耕地—草地结构集中分布在黄土高原和内蒙古高原南侧,在东北平原南侧和新疆等地有零散分布。耕地—建设用地结构集中分布在华北平原地区、山东中北部和长江流域下游地区,在部分城市周边也呈现耕地—建设用地的结构,包括成都、西安、荆州、沈阳、长春等。林地—草地结构集中分布在大兴安岭、阿尔泰山和青藏高原的东南地区,地跨西藏东部、四川西部、云南北部和青海东部等地区,在小兴安岭和东南丘陵、云贵高原等地也有零散分布。草地—未利用土地结构集中分布在中国的西北半壁,主要分布在青藏高原北部、鄂尔多斯高原、内蒙古高原、塔里木河沿岸与和田河沿岸等地,在天山山脉、准噶尔盆地、疏勒河两岸有些许分布。林地—未利用土地结构主要分布在大兴安岭和青藏高原南部(图6)。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图62010年中国土地利用结构空间格局及格网数量和占比

Fig. 6The distribution and histogram of the structural spatial pattern of land use types in China in 2010

主要结构类型中,三类型结构包括耕地—林地—草地、耕地—草地—未利用土地、林地—草地—未利用土地、草地—水体—未利用土地四种。耕地—林地—草地结构面积分布较广,主要分布在云贵高原、黄土高原东部、太行山、浙闽丘陵南部,以及东北平原过度到大兴安岭的山地丘陵区。耕地—草地—未利用土地结构的分布面积相对其他主要结构较小,主要分布在东北平原中部,鄂尔多斯高原外围等地区。林地—草地—未利用土地结构的分布面积也较小,主要分布在青藏高原南部,在青藏高原北部青海省境内也有一定分布。草地—水体—未利用土地结构分布面积较小,零散地分布在青藏高原、天山和帕米尔高原等地(图6)。

总体来说,中国不同地区的结构差异明显,且受地形因素影响较大。西北半壁结构简单,多为草地或未利用土地单类型结构,其次为草地—未利用土地双类型结构;东南半壁结构复杂,在平原盆地区,华北平原和大城市周边主要为耕地—建设用地结构,四川盆地主要为耕地单类型结构和耕地—林地结构,东北平原结构复杂多样,包括耕地结构、耕地—建设用地结构和耕地—林地等结构;在山地丘陵区,东南丘陵和长白山地区主要为林地结构和耕地—林地结构,黄土高原西部和内蒙古高原南部主要为耕地—草地结构,大兴安岭和青藏高原的东南部主要为林地—草地结构和林地—未利用土地结构,耕地—林地—草地结构分布较为分散,主要分布在云贵高原。

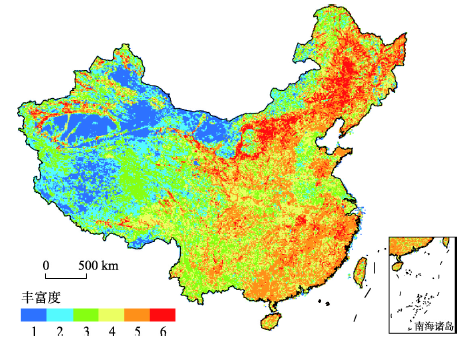

3.3 中国土地利用多样性特征

土地利用多样性是一定空间范围内,出现的土地利用类型数量,其与结构的区别在于,当某种土地利用类型在区域内所占比例极低而不能作为构成该区域土地利用结构的主要类型时,该土地利用类型的存在仍增加了区域的土地利用多样性。研究结果表明,丰富度为6的格网数量最少,占所有格网的7.01%,较为集中地分布在东北平原、内蒙古高原南部、黄土高原北部、山东丘陵和江汉平原,这些区域土地利用类型最为丰富,既有人类活动较为活跃的建设用地和耕地区,也有林地、草地、水体等自然生态用地,并具有一定存量的未利用土地。丰富度为5的格网数量约占所有格网的22.12%,分布范围较广,主要分布在中国的丘陵与低海拔山地,包括东北地区、黄土高原、山东丘陵、四川盆地和东南丘陵等地区,这些地区大多具有除未利用土地外的所有土地利用类型,人类活动较多,自然景观多样。丰富度为4的格网约占所有格网的21.35%,分布广但未呈现明显的区域聚集性,其多样性组成类型较为复杂,多为主要类型中零星分布有次要类型。丰富度为3的格网数量最多,约占所有格网的23.22%,主要分布在大兴安岭北部、华北平原、内蒙古高原、青藏高原中部、云贵高原和横断山区等地,在不同地区的土地利用多样性类型区别较大:在大兴安岭的多样性组成类型主要为林地、草地和未利用土地;在华北平原的多样性组成类型主要为耕地和建设用地中夹杂有其他土地利用类型,如水体和林地;在内蒙古高原的多样性组成类型主要为草地和未利用土地中夹杂有其他土地利用类型,如水体、建设用地或耕地;在青藏高原中部的多样性组成类型主要为草地、水体和未利用土地;在云贵高原和横断山区的多样性组成类型主要为耕地、林地和草地。丰富度为2的格网约占所有格网的15.30%,集中分布在中国的西部和北部,包括大兴安岭、内蒙古高原北部、新疆、西藏和青海等地区,在西北地区和内蒙古高原主要为草地和未利用土地两种类型,在东北地区主要为林地和草地或林地和未利用土地两种类型。丰富度为1的格网仅含一种土地利用类型,占所有格网的11.0%,分布具有明显的空间聚集性,主要分布在塔里木盆地、吐鲁番盆地、阿拉善沙地和藏北高原等地区,土地利用类型主要为草地或未利用土地(图7)。图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图72010年中国土地利用多样性空间格局类型分布

Fig. 7The distribution of the spatial pattern of land use diversity in China in 2010

中国土地利用多样性特征总体上呈现“东北、东南高,西北低”的态势,东北地区多样性较高的区域主要集中在大兴安岭向东北平原的过渡地带,该区域植被的垂直变化显著,加之有大量沼泽地,使得土地利用多样性较高;东南地区多为丘陵山地,土地利用破碎化程度较高,区域不同土地利用类型的组合多样;西北地区受地形、气候限制,土地利用类型以草地和未利用土地为主,土地利用类型较为单一。丰富度为1~3的区域主要在中国的西北部,且分布越偏西部,丰富度越低,相应的区域人口密度相对较低,土地利用类型以自然覆被与未利用土地为主;丰富度为4和5的区域覆盖范围广泛,包括中国东部地区、东北地区和东南部地区,人类活动密集,适宜开展农林牧渔等各种生产活动;丰富度为6的地区分布具有一定的聚集性,集中分布在内蒙古高原南部、黄土高原北部和东北平原,这些地区地形多样,存在耕地、林地和草地,水体类型较多,且人类活动相对较为活跃,分布有一定的建设用地;在这些区域,未利用土地也有一定的存在,在内蒙古高原南部和黄土高原北部分布有多种未利用土地类型,在东北平原主要为盐碱地和沼泽地。

4 结论与讨论

本文在深刻理解土地利用空间格局内涵的基础上,明确了土地利用空间格局刻画的范畴,并根据指标选择原则确定了不同研究方面的代表性指标,建立了土地利用空间格局刻画的指标体系,基于FCM聚类分析,定量探讨了土地利用格局类型与格局指标的对应关系,创新性地从几何特征和类型特征对中国土地利用整体的空间格局进行了刻画。基于2010年中国土地利用遥感监测数据,从面积、形状、分布、结构/多样性4个方面计算其景观水平的40个指数并进行相关分析,最终得到土地利用整体空间格局的面积、形状、分布、结构/多样性4个方面的代表性指标分别为AREA_AM(面积加权平均斑块面积)、FRAC_AM(面积加权平均斑块分维数)和ENN_AM(面积加权平均斑块最近距离)和PR(丰富度),另构建了结构指标为面积占比大于10%的土地利用类型组成的类型代码。利用FCM聚类法对中国土地利用的几何特征进行了刻画,得到的五种几何特征空间格局类型分别为简单大斑块型、复杂大斑块型、复杂小斑块型、简单小斑块型和散布型,不同的几何特征空间格局既反映了区域土地利用单一类型的特征和组合关系,又体现了地形等因素对中国土地利用空间格局的深刻影响。2010年中国共存在61种土地利用结构类型,主要的结构类型(累计百分比达到90%以上)仅有14种,双类型结构和单类型结构合计占比超过80%,不同地区的结构差异明显,西北半壁结构简单,东南半壁结构复杂,不同的结构类型具有明显的空间聚集性。中国土地利用多样性以3类~5类为主,总体上呈现“东北、东南高,西北低”的态势。

本研究对土地利用空间格局的划分结果较好地反映出中国土地利用空间格局的特点和空间分布特征,在未来土地利用空间格局研究中,应进一步完善土地利用空间格局的研究范畴,探索指标的合理选择方法和应用领域,并将空间格局研究成果应用于土地利用规划等具体实践。作为土地利用空间格局刻画的基础,其研究范畴的完整性和科学性至关重要,除面积、形状、斑块分布、结构和多样性特征外,还有一些空间格局特征可在日后的研究中加以考虑,如土地利用的三维特征:随着中国建设用地的扩张,其三维特征将成为影响区域空间格局的一个重要因素。其次,随着格局指标的不断发展和更新,对格局指标的选择和应用需与时俱进,在具体研究中,可根据不同的研究目的选择不同的指标,分析发现各指标适合的应用领域,利用本文提出的方法,从不同的方面对空间格局进行更深层次的刻画。最后,基于生态和经济相结合的优化目标,未来应将土地利用空间格局的研究成果应用于国土资源优化,提高土地利用效率,使土地生态系统维持相对平衡,促进土地资源的可持续利用。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]