2.

Analysis on spatial and temporal changes of regional habitat quality based on the spatial pattern reconstruction of land use

ZHANG Xueru1,2, ZHOU Jie2, LI Mengmei21. 2.

收稿日期:2018-10-16修回日期:2019-10-11网络出版日期:2020-01-25

| 基金资助: |

Received:2018-10-16Revised:2019-10-11Online:2020-01-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

张学儒(1982-),男,博士后,副教授,主要从事土地利用、城市生态环境与GIS应用等方面研究E-mail:zhangxueru5@pku.edu.cn。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (11824KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

张学儒, 周杰, 李梦梅. 基于土地利用格局重建的区域生境质量时空变化分析. 地理学报[J], 2020, 75(1): 160-178 doi:10.11821/dlxb202001012

ZHANG Xueru.

1 引言

随着人类活动进一步加强,人类对生态系统的干扰影响了生物栖息地的质量,导致生物多样性水平降低,尤其在当前中国城市化快速发展,不透水地面剧烈扩张对区域生境质量产生显著影响,导致生物多样性的保护受到巨大的挑战[1]。生境质量是指生态系统提供适宜个体与种群持续发展生存条件的能力,可以在一定程度上反映区域生物多样性状况[2,3]。生境质量也反应了生态系统的健康状况,对维持生物多样性水平具有至关重要的作用[4,5]。在过去的几十年中,人类的活动导致了生境的消失、生境的破碎与生境质量的退化,严重威胁到生物多样性与人类自身的福祉[6,7]。土地利用变化是人类活动的一种重要表现方式,其变化程度更是体现了人类活动的强度,是生境质量最重要的威胁因子[8,9]。因此,基于土地利用变化,探讨区域生境质量的变化,分析生境质量退化的空间分布特征,对区域生物多样性的保护以及土地资源的可持续利用具有重要意义。在土地利用空间格局重建研究领域,最具代表的研究成果为全球历史环境数据集HYDE[10]和全球土地利用数据集SAGE[11]。土地利用空间格局重建范式是:在提出一定的重建假设的情况下,首先进行历史土地数量重建,再以地理空间分析方法作为支持,设定转化规则、分配方法和约束条件,最后将历史土地数量空间化得到重建的土地利用空间数据集[12,13,14]。历史土地数量重建方法主要采用整合各类历史书籍总的统计数据,结合一定的假设条件,估算历史时期的土地数量。土地利用空间重建方法主要分为两个大类:基于历史记录的还原法和基于地理空间模型的重建法[15]。由于历史记录数据现存数量有限、且获取难度大,现有研究以地理空间模型重建法为主。如姜蓝齐等[16]、李士成等[17]利用空间格网为重建基本单元,分别用耕地垦殖倾向指数和土地宜垦性作为分配条件,重建了清末松嫩平原耕地空间格局和东北三省1780年和1940年网格化的森林覆被情况。Yang等[18]采用多智能体模型重建了山东省1661—1952年间耕地空间分布情况。龙瀛等[13]采用CA重建了江苏省历史耕地空间格局。总体来看,出于对于耕地保护和粮食产量关注,****对于重建土地利用空间格局的研究工作较多集中于单一地类,如耕地。而从生态视角出发,对所有土地利用类型进行全面重建的研究工作相对较少,更未在重建的基础上进行区域生境质量分析。

国内外对生境质量研究,主要集中在两个方面:对单个物种的生境质量评价[19,20]和区域生境质量评价[21,22]。单个物种的生境质量评价是依据生物的生境要求及其与当地自然环境的匹配关系,明确其生境的分布范围与特征[20],在此基础上构建评价指标体系,进行生境质量综合评价。如对白鹳[23]、白鹭[24]、大熊猫[20]、贺兰山岩羊[25]、秦岭山系林麝[26]的生境进行评价,该方法数据采集成本昂贵,不适宜开展大尺度综合评价研究。因此,研究工作通常在小尺度自然保护区或小流域区域开展。区域生境质量的评价,国内外****大多采用InVEST模型进行多尺度定量生境质量评估。InVEST模型是由斯坦福大学、大自然保护协会与世界自然基金会共同研发[27],用于生境质量[28]、土壤保持功能[29]、碳储量[30]、产水量[31]和水体净化[32]等多种生态系统服务功能的定量分析,以专题图形式表达分析结果。Sallustio等[33]和Terrado等[34]利用InVEST分别评估意大利自然保护区的生境质量和不同自然保护规划情景下的流域生境质量。Li等[35]将InVEST与SLEUTH模型结合模拟基于生境质量保护的城市扩张情况。褚琳等[36]、刘春芳等[37]和邓越等[38]基于InVEST模型分别研究了海岸带景观格局与生境质量的定量关系、三大自然区过渡带生境质量和京津冀区域城市扩张对生境质量时空格局影响。

上述研究工作的开展丰富了区域生境质量评估的研究区域,例如自然保护区、海岸带地区、流域单元、快速城市化地区等,推动了生境质量评估工作的发展。但是受到历史时期或者未来情景下土地利用数据不易获取的限制,在研究的时间尺度上,****们的研究皆集中于探讨区域生境质量的现状以及生境质量在时空上的变化情况,并未开展生境质量的历史或未来时期空间模拟的研究工作。因此,在重建历史时期土地利用空间格局的基础上,对区域生境质量进行评估,能够获取更长时间尺度的生境质量演变规律,为当前的生境质量保护提供长时间序列的数据支撑,为生境质量的治理提供科学依据。

本文旨在探究缺乏历史数据的情况下,利用CA-Markov模型反推历史时期土地利用空间格局,在此基础上运用InVEST模型重建历史时期区域生境质量的空间格局,回溯1978年改革开放以来经济高速发展的过程中泛长三角地区生境质量时空演变状况,为区域生态多样性保护与区域生态发展提供科学参考,为该区域生态环境研究工作提供长时间序列的数据支撑,同时也为回溯历史和预测未来时期的生境质量状况提供一种新手段。

2 研究区与研究方法

2.1 研究区概况

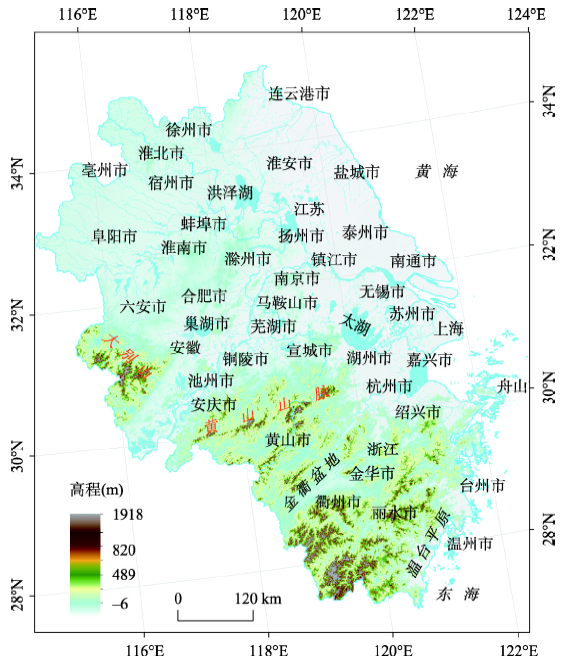

泛长三角地区地处中国华东地区(图1),位于114°54′E~122°12′E、27°09′N~35°20′N之间,包括上海市、浙江省、江苏省和安徽省三省一市,四季分明,降水丰沛,属于亚热带湿润季风气候。地势南高北低,地形以平原、山地和丘陵为主。境内幅员面积约35.90万km2,境内常住人口逐年上升,截至2017年已达到2.23亿人,人口的聚集促进了经济的发展和城市的快速扩展。据统计数据显示,2010—2016年期间,地区生产总值上升1.8倍,达到17.72万亿元,年均增幅10.30%;城区面积逐年上升,年均增幅达到2.28%,经济发展与城市扩展导致区域土地利用类型转变,区域生境被进一步分割,生境破碎化程度上升,导致区域生境质量的下降,故开展区域生境质量研究势在必行。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1研究区位置及地形

Fig. 1Location and topography of the Pan-Yangtze River Delta

2.2 数据来源

研究中的3期土地利用数据(2000年、2005年、2010年)来源于中国科学院资源环境数据共享中心,土地利用类型分为6类:耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地。社会经济数据来源于中国科学院资源环境数据共享中心的2010年全国GDP、人口1 km网格插值数据。DEM数据来自地理空间数据云的SRTMDEM 90 m原始高程图,坡度和坡向数据是根据下载的DEM数据提取得到。气候数据来源于中国气象数据共享网下载的年均气温数据与降雨数据。本文中CA模型的元胞大小为1 km2,故以上数据皆处理为1 km×1 km的栅格数据。2.3 研究方法

2.3.1 CA-Markov模型 Markov模型是根据事件某一时期的状态,预测其下一时期的状态,其中关键是确定事件发生转移的概率,是一种长期预测方法[39]。Markov过程下的土地利用变化如下所示[40]:式中:

CA模型是一种复杂的动力学模型,由元胞空间、元胞单元尺寸、状态集合、状态转移规则、邻域范围等组成,其中最重要的是元胞状态转移规则的确定[41]。该模型如下所示[40]:

式中:S为元胞有限、离散的状态集合;f为转换规则;N为元胞的邻域。

两种模型在土地利用模拟预测中得到了广泛应用[42,43],两种模型在土地利用模拟预测中存在各自的优势,但是也存在一定缺陷。Markov模型土地利用预测仅停留在数量层面,CA模型则忽视了对实际影响因素的考虑。将两者结合可以优势互补,即充分利用CA模型强大空间模拟能力和Markov模型长期预测能力[44,45]。

本文采用二维元胞空间,元胞空间中的网格类型为正方形,元胞的邻域采用的是5×5的扩展Moore型邻域。土地利用转换时,是根据适宜性图集中各类土地利用类型的适宜性,选择适宜性最强的土地类型进行转换。模型运行过程中的迭代次数是根据预测的时间长度设置,如预测间隔为5年,迭代次数为5次,10年为10次,以此类推。采用Markov模型预测未来土地利用数量,模型运行过程中会统计各类土地利用类型的转换数量,当达到Markov的预测数量时,模型即停止运行,完成土地利用空间格局重建。相对于传统的预测未来土地利用情景来说,历史土地利用模拟其驱动力的选取具有一定的差异,更注重于自然条件方面的驱动力因子选择。

2.3.2 Kappa一致性检验 Kappa一致性检验是一种测定模型结果精度验证方法,检验完成后得到Kappa系数,该系数是一种衡量预测结果精度的指标。Kappa一致性检验是基于混淆矩阵的。土地利用模拟结果验证精度计算公式如下:

式中:Kappa为计算得到的精度验证;po、pe分别为总体模拟精度和理论模拟精度;a1、a2、…、ac为每类用地类型模拟正确百分比;b1、b2、…、bc为预测的每类用地类型的百分比;d1、d2、…、dc为实际每类用地类型的百分比。Kappa系数在0~0.20时,模拟结果精度极低;在0.20~0.40时,模拟精度一般;在0.40~0.60时,模拟精度中等;在0.60~0.80时,模拟精度较高;在0.80~1.00时,模拟精度非常高。

2.3.3 生境质量模型 本文采用InVEST模型中的Habitat Quality模块进行生境质量的评估。该模块反应了人类活动对环境造成的影响,人类活动强度越大,生境所受到的威胁越大,其质量越低,生物多样性水平越低。反之,生境质量越好,区域受到人类活动的干扰越低,生物多样性水平越高[47]。结合不同土地利用类型对威胁因子的敏感度和外界的威胁强度,计算出生境质量的退化程度,再进一步计算出生境质量。

生境退化度计算公式[48]如下:

式中:ωr为不同威胁因子的权重;ry为威胁因子强度;βx为生境抗干扰水平;Sjr为不同生境对不同威胁因子的相对敏感程度;irxy为栅格y中的威胁因子r对栅格x的影响;r为生境威胁因子;y为威胁因子

生境质量计算公式[48]如下:

式中:Qxj是土地利用类型j中栅格x的生境质量;Dxj为生境退化度,代表土地利用类型j栅格x的生境退化程度,Hxj为土地利用类型j中栅格x的生境适应性;k是半饱和常数。生境质量值在0~1之间,Qxj值越高表示生境质量越好。

综合考虑研究区状况、已有相关研究和专家意见,选择耕地、建设用地、未利用地作为胁迫因子。胁迫因子需设置的参数有最大胁迫距离、权重、空间衰退类型;各土地利用类型对胁迫因子的敏感度需设置的参数有各土地利用类型的生境适宜度和土地利用类型对胁迫因子的敏感度,在参考InVEST模型用户手册[27]、****们的研究成果[21-22, 48]和专家的意见后进行设置,具体设置参数如表1、表2所示。

Tab. 1

表1

表1威胁因子及其胁迫强度

Tab. 1

| 威胁因子 | 最大胁迫距离(km) | 权重 | 空间衰退类型 |

|---|---|---|---|

| 耕地 | 4 | 0.6 | 线性 |

| 建筑用地 | 8 | 0.4 | 指数 |

| 未利用地 | 6 | 0.5 | 线性 |

新窗口打开|下载CSV

Tab. 2

表2

表2土地利用类型对生境威胁因子的敏感度

Tab. 2

| 土地利用 类型 | 生境 适宜度 | 胁迫因子 | ||

|---|---|---|---|---|

| 耕地 | 建设用地 | 未利用地 | ||

| 耕地 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.4 |

| 林地 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |

| 草地 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |

| 水域 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |

| 建设用地 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |

| 未利用地 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |

新窗口打开|下载CSV

2.3.4 生境质量与生境退化度变化率 生境质量变化率是指在某一时间段内,该时期末区域生境质量相较于初始时间点的区域生境质量的变化百分比。生境退化度变化率也是描述了在一个时间段内,初始时期和时期末的生境退化度的变化率。两者的计算公式相同,如下:

式中:v为生境质量或者生境退化度的变化率,当值为负数时表示生境质量或者生境退化度下降,反之则为上升;

3 土地利用格局空间模拟

本文选取高程、坡度、坡向、GDP、人口、温度、降雨量、距河流距离、距城市距离和距海岸线距离共10项指标作为土地利用变化驱动力因子,利用Logistical分析制作土地适应性图集,Logistic回归方程公式为:式中:Pi表示栅格图中每一个栅格出现第i种土地利用类型的概率;x1、x2、…、xn表示影响土地利用类型转变的驱动力因子[40];β0是常数项;βi是各影响因子的回归系数。

采用ROC检测方法对Logistical分析结果进行检验,ROC曲线检测是一种定量测量的检测方法,适用于生成土地利用适宜性图模型的模型精度检验[46]。该方法检验值位于0~1之间,当ROC值越接近于1.0,则说明拟合的结果越理想。当ROC ≥ 0.9时,拟合结果具有较高的准确性;当0.7 ≤ ROC<0.9时认为拟合结果具有一定准确性;当0.5 ≤ROC<0.7时,拟合结果具有较低准确性;当ROC<0.5时,拟合结果不符合真实情况。一般认为ROC > 0.7时,拟合结果较好,可以通过检验。Logistical回归结果的系数与检验结果如表3所示。表3中所有的ROC值均大于0.8,因此Logistical分析结果较理想。

Tab. 3

表3

表3泛长三角地区各土地利用类型Logistic回归系数与ROC检验结果

Tab. 3

| 驱动因子 | 耕地 | 林地 | 草地 | 水域 | 建设用地 | 未利用地 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 常量 | 1.404837 | -5.516173 | -5.633576 | -2.922335 | -3.985980 | -9.536187 |

| 坡向 | -0.000480 | 0.003181 | -0.000045 | -0.002679 | 0.001263 | 0.000000 |

| 城市距离 | -0.000002 | -0.000006 | 0.000010 | 0.000011 | 0.000001 | -0.000033 |

| DEM | -0.002129 | 0.001597 | -0.000556 | -0.009824 | -0.007362 | -0.001382 |

| GDP | -0.000019 | -0.000021 | 0.000008 | -0.000036 | 0.000058 | -0.000666 |

| 人口 | -0.000080 | -0.000143 | -0.000110 | -0.000231 | 0.000310 | -0.000350 |

| 降雨量 | -0.001208 | 0.001596 | -0.002536 | 0.001532 | -0.001182 | 0.002506 |

| 河流距离 | 0.000030 | 0.000019 | -0.000003 | -0.000143 | -0.000024 | -0.000042 |

| 海岸线距离 | 0.000001 | 0.000002 | -0.000002 | -0.000002 | -0.000003 | 0.000007 |

| 坡度 | -0.077547 | 0.146505 | 0.024494 | -0.000603 | 0.037713 | 0.016141 |

| 温度 | 0.082884 | -0.059974 | 0.289480 | 0.047197 | 0.151316 | -0.015252 |

| ROC | 0.958700 | 0.985300 | 0.802200 | 0.922800 | 0.926400 | 0.887300 |

新窗口打开|下载CSV

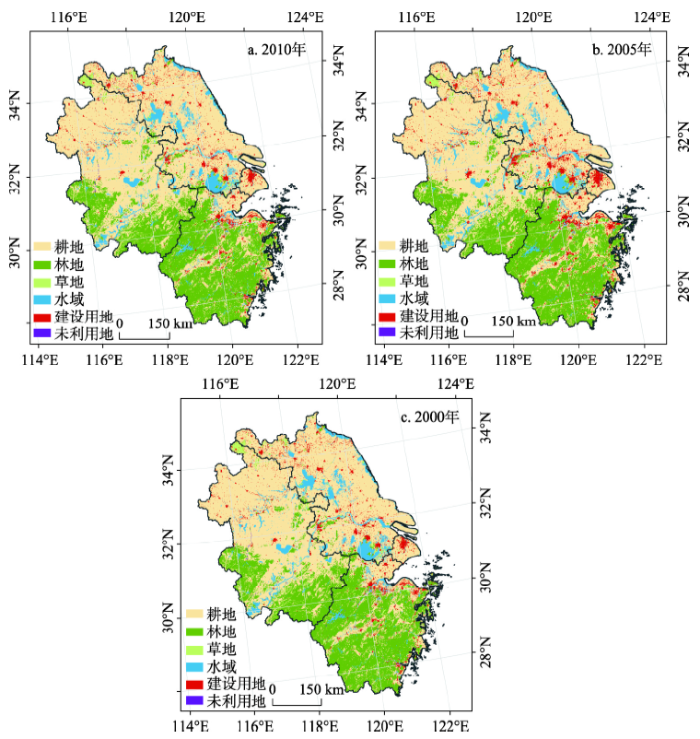

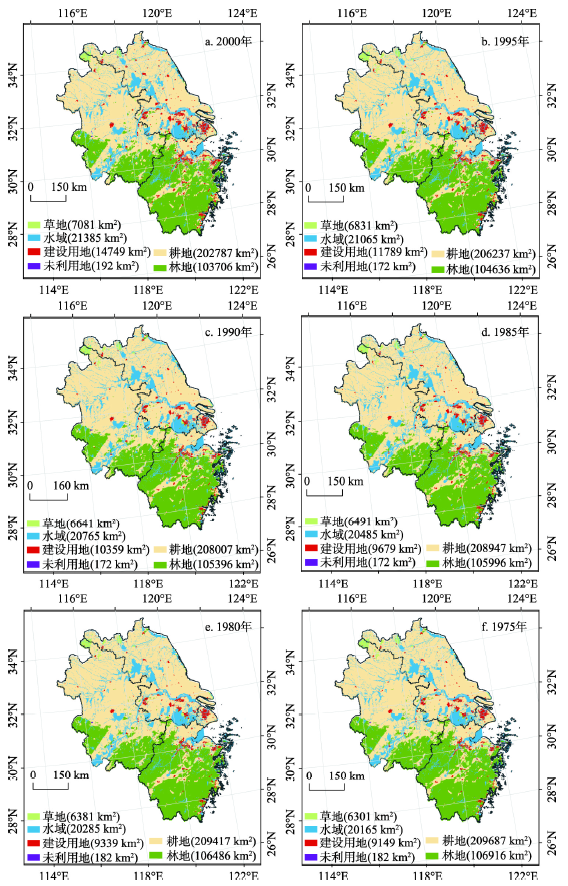

根据2010年与2005年的数据计算得到土地利用转移矩阵,利用IDRISI中的CA-Markov模块模拟得到6期土地利用数据(1975年、1980年、1985年、1990年、1995年、2000年)。运用真实的2000年土地利用数据与2000年模拟土地利用数据进行模拟精度检验。图2为研究区2000年、2005年、2010年土地利用图,图3为CA-Markov模拟结果。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图22010年、2005年、2000年泛长三角地区土地利用图

Fig. 2Land use change of the Pan-Yangtze River Delta in 2010, 2005 and 2000

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3泛长三角地区土地利用模拟结果

Fig. 3Results of land use simulation for the Pan-Yangtze River Delta

采用Kappa一致性检验对模拟结果进行检验,利用IDRISI中的CROSSTAB模块对预测结果进行精度检验,首先生成混淆矩阵(表4),依据式(3)~(5)计算得到总体模拟精度为0.93,理论模拟精度为0.42,Kappa系数为0.88。说明CAMarkov模型的模拟精度较高,模拟结果可以支持InVEST模型开展生境质量重建模拟。研究区1975—2010年间的7个时期内,耕地面积逐期减少,其逐期变化率为0.13%、0.22%、0.45%、0.85%、2.39%、2.23和7.10%,变化率整体呈现逐期上升趋势。林地面积变化整体处于下降趋势,在2000—2005年间小幅上升了1.96%,其余时期均为下降,变化率分别为0.40%、0.46%、0.57%、0.72%、3.95和1.25%。草地与建设用地则呈现出上升趋势,草地在此期间每期分别上升了1.27%、1.72%、2.31%、2.86%、2.78%、2.71%和3.18%;建设用地分别增长了2.08%、3.64%、7.03%、13.80%、32.39%、31.85%和64.28%,其变化率逐期上升。水域和未利用地面积变化较小。

Tab. 4

表4

表4模型检验混淆矩阵(%)

Tab. 4

| 2000年土地利用数据 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 耕地 | 林地 | 草地 | 水域 | 建设用地 | 未利用地 | 总和 | ||

| 2000年 模拟土地利用数据 | 耕地 | 54.887 | 1.485 | 0.112 | 0.694 | 0.766 | 0.035 | 57.979 |

| 林地 | 1.396 | 26.776 | 0.123 | 0.192 | 0.068 | 0.030 | 28.585 | |

| 草地 | 0.144 | 0.171 | 2.054 | 0.061 | 0.027 | 0.000 | 2.457 | |

| 水域 | 0.424 | 0.132 | 0.048 | 5.799 | 0.037 | 0.003 | 6.443 | |

| 建设用地 | 0.677 | 0.147 | 0.020 | 0.092 | 3.562 | 0.001 | 4.499 | |

| 未利用地 | 0.003 | 0.013 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.017 | 0.037 | |

| 总和 | 57.531 | 28.725 | 2.357 | 6.840 | 4.461 | 0.087 | 100.000 | |

新窗口打开|下载CSV

4 生境质量空间格局重建

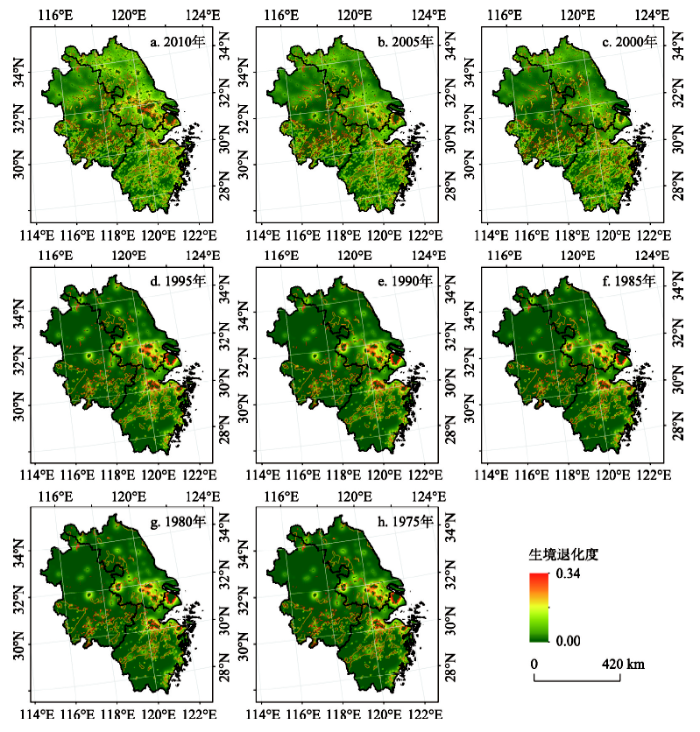

利用InVEST模型中的Habitat Quality模块重建生境质量空间格局。得到2010年、2005年、2000年、1995年、1990年、1985年、1980年、1975年8期研究区生境退化度与生境质量的空间格局。其中2010年、2005年、2000年为利用现有监测数据得到的评价结果,其余是利用模拟数据重建的评价结果。4.1 生境退化度

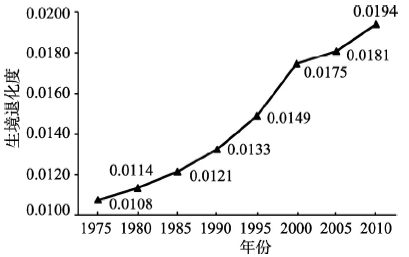

生境退化度指数处于0~1之间,值越大生境质量退化程度越严重。依据InVEST模型运行结果,得到研究区1975—2010年的生境退化程度平均值(图4)和生境退化度空间分布情况(图5),并依据式(9)计算得到生境退化度变化率。结果表明在1975—2010年期间,研究区生境退化度逐期升高。2000—2005年与2005—2010年期间,生境退化度分别上升3.53%和7.30%。1975—1995年4期时间段内,生境退化度分别升高了5.47%、6.98%、9.12%、12.32%,退化度变化率逐期增高,与2000—2010年现实情况一致。表明在1975—2010年这段时期内,人类活动程度逐渐增强,对生态系统造成的干扰变大,导致生境退化程度逐渐升高。图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图41975—2010年泛长三角地区生境退化度变化

Fig. 4The degree of habitat deterioration from 1975 to 2010

图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图51975—2010年泛长三角地区生境退化度

Fig. 5Habitat degeneration degree in the Pan-Yangtze River Delta from 1975 to 2010

4.1.1 生境退化度时空变化 依据图5可知生境退化度在空间分布上,其高值区域主要分布于上海市,南京至上海的长江干流以南区域和杭州湾区域等区域经济发展核心区。其余高值区域分布于安徽的沿江平原(安庆—马鞍山长江干流沿岸)、浙江的金衢盆地,大别山、黄山和浙南山地地区,太湖、巢湖、洪泽湖等经济发展较快的平原、盆地地区和山脉河流湖泊区域。生境退化度高值区呈现出一种边缘分布的现象,即分布于建成区、山脉、湖泊的边缘地区,形成环状的结构。生境退化度的低值区域整体呈现出北多南少的空间分布,安徽的西北部、江苏的东部是低值区域主要分布地区。浙南山区也是低值区分布较多的地区。其余低值区域大多被高值区域所包围,城镇建成区、山脉、河流、湖泊的内部都处于低值区域。时空变化上,1975—2010年期间,高值区域的分布情况变化不大,但其斑块数量越来越多,主要增加的区域在苏州—镇江轴线上、安徽沿江平原和金衢盆地地区。低值区域则是不断的被分割,其斑块越来越破碎化,建成区、河流和湖泊3种低值区域保持原状,未发生变化。

生境退化度的空间变化反映了区域生境质量的退化严重程度。生境退化度的分布与变化情况显示,在区域经济发展较快的区域其生境质量更易被破坏,尤其城市扩展对生境产生破坏的影响,故生境退化高值区域多分布于城市建成区周边,同时城市建成区内部的退化度保持低值状态,是因为其生境已遭到严重破坏,且难以恢复。在山脉、河流和湖泊等开发难度较大的区域其生境质量越难受到干扰,基本保持原有的状态,在以上区域的边缘地区人类活动强度低,但仍会造成一定的干扰,故其边缘地区的退化度较低且范围较小。

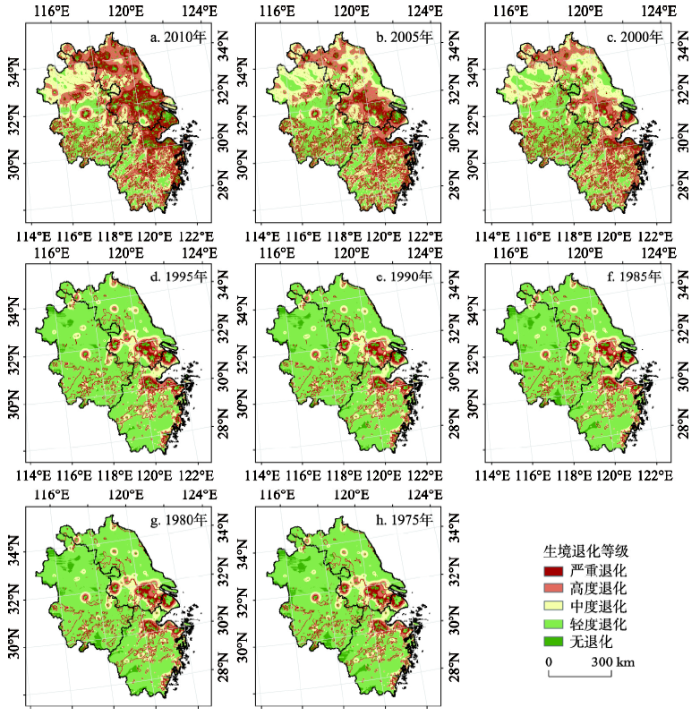

4.1.2 生境退化度等级变化特征 根据模型评估结果,在ArcGIS中采用NBC(自然裂点分级法)对生境退化度进行分级,将生境退化度分为无退化(0)、轻度退化(0~0.005)、中度退化(0.005~0.015)、高度退化(0.015~0.03)和严重退化(≥ 0.03)5个等级(图6)。在空间上,生境退化度整体呈现圈层递变的分布趋势。在圈层最中心的生境退化度等级皆为无退化或轻度退化。由中心向外,分布类型分为两种类型:第一种是由中度退化、高度退化、严重退化依次向外递增;第二种是由严重退化、高度退化、中度退化、轻度退化依次向外递减。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图61975—2010年泛长三角地区生境退化度等级

Fig. 6Classification of habitat degeneration degree in the Pan-Yangtze River Delta from 1975 to 2010

第一种圈层现象的中心处于山区内,或处于生态保护区以及湖泊内,难以开发利用,人类活动难以对其造成影响,故圈层中心处于无退化或者轻度退化等级,越靠近中心其受到干扰的程度越低,生境退化度等级越低。大别山边缘地区、黄山山脉边缘地区、浙南山区的边缘地区以及太湖、高邮湖、洪泽湖、巢湖等湖泊的边缘地区的生境退化度等级呈现出该类圈层分布现象,在这一类区域的边缘人类活动频繁,而其内部不适宜大范围的生产和经济发展,人类活动强度低,对生境的干扰小,因此其边缘地区的生境退化度上升。

第二种圈层现象中心处于城市建成区内,土地覆被类型已经确定,且难以改变,故生境退化度等级低,越靠近建成区,受城市扩展影响,土地覆被类型改变,生境退化度等级愈高。① 上海—苏州—无锡—镇江—南京轴线及其周边地区及杭州—宁波轴线区域是该类圈层分布最为显著的区域,该区域处于泛长三角地区的核心发展区域,城市经济发展与城市扩展速度快,土地利用变化显著,人类活动强度高于研究区内的其他地区,因此该区域的生境退化度高于其他地区。② 合肥、徐州、连云港、淮安、盐城、浙中的金衢盆地地区、浙东南的温台平原地区、杭州湾北部地区,以上区域亦呈现该类圈层分布。合肥作为安徽省的省会城市,徐州、连云港、淮安、盐城作为苏北地区的重要城市,皆为区域经济增长高地,区域发展中心,城市扩展速度较快,在原建成区周边土地利用变化较快,一定程度上造成了该区域生境退化度的升高。浙中的金衢盆地地区、浙东南的温台平原地区地势平坦,拥有经济发展的先天优势,人类活动强度较高,引起了生境退化度的升高。受到杭州与上海两大经济增长极的影响,杭州湾北部地区经济发展水平不断提高,造成了土地利用的快速变化,导致生境退化度不断上升。

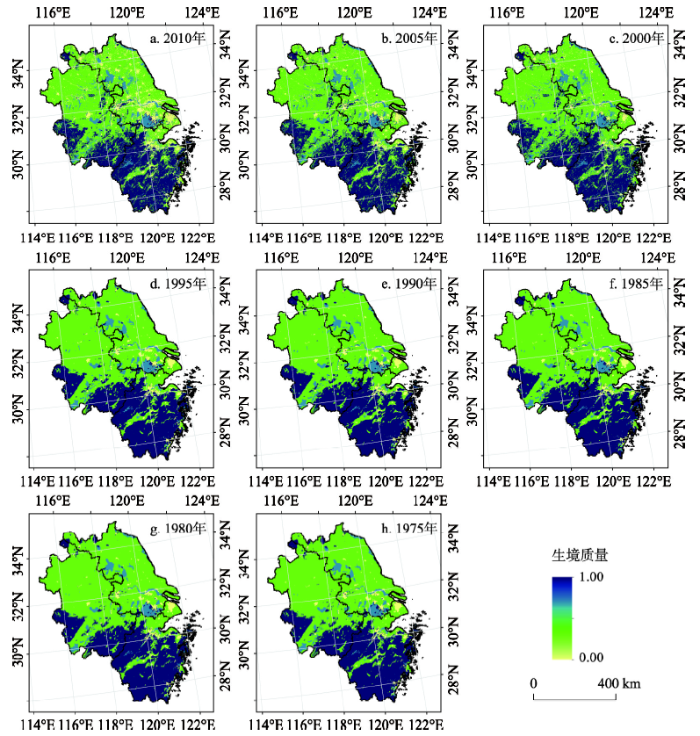

4.2 生境质量

生境质量指数处于0~1区间内,值越高生境质量越好。经统计得到研究区1975—2010年的生境质量值(图7),并计算得到生境质量变化率。研究区的生境质量在1975—2010年处于下降趋势,生境质量水平降低。2000—2005年和2005—2010年两期的生境质量分别下降了0.72%和2.18%,生境质量衰减变化率逐期升高。1975—1995年4期的生境质量分别降低0.06%、0.08%、0.12%和0.25%,与生境质量现实结果变化规律相似,生境质量总体呈现衰退趋势,且衰退变化率逐期升高。图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图71975—2010年泛长三角地区境质量变化

Fig. 7Changes in habitat quality in the Pan-Yangtze River Delta from 1975 to 2010

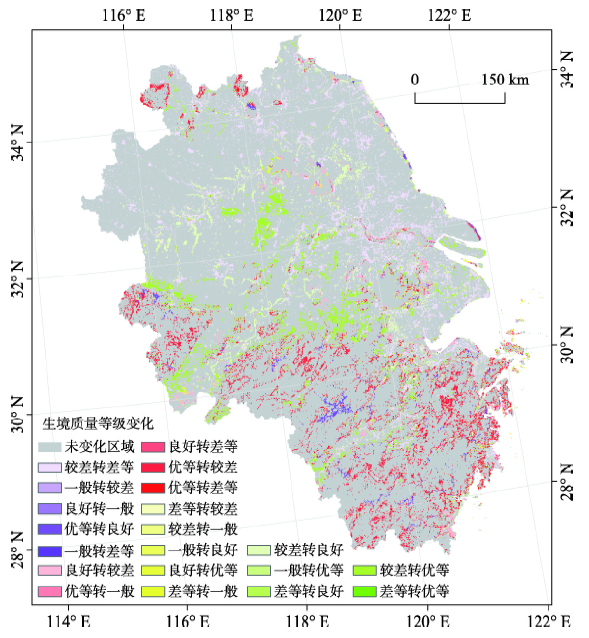

运用InVEST模型重建研究区1975—2010年的生境质量空间格局(图8)。为更好研究研究区生境质量的变化,依据已有研究中的划分标准[49],将生境质量值按照区间0~0.2、0.2~0.4、0.4~0.6、0.6~0.8、0.8~1等分为差、较差、一般、良好、优5个等级。在ArcGIS中,将2010年与1975年的生境质量等级空间分布结果进行空间叠加得到生境质量等级转移结果,并统计得到转移矩阵(图9、表5)。

图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图81975—2010年泛长三角地区生境质量空间分布

Fig. 8Spatial distribution of habitat quality in the Pan-Yangtze River Delta from 1975 to 2010

图9

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图91975—2010年泛长三角地区生境质量等级变化

Fig. 9Spatial distribution of changes in habitat quality grade in the Pan-Yangtze River Delta during 1975-2010

Tab. 5

表5

表51975—2010年泛长三角地区生境质量等级面积百分比变化转移矩阵(%)

Tab. 5

| 2010年生境质量等级 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 差 | 较差 | 一般 | 良好 | 优 | 总计 | ||

| 1975年 生境 质量 等级 | 差 | 2.184 | 0.245 | 0 | 0.093 | 0.092 | 2.615 |

| 较差 | 6.397 | 47.395 | 0.033 | 2.467 | 3.637 | 59.93 | |

| 一般 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.018 | 0.045 | |

| 良好 | 0.286 | 0.776 | 0.005 | 3.684 | 0.302 | 5.053 | |

| 优 | 0.789 | 3.83 | 0.006 | 0.747 | 26.985 | 32.357 | |

| 总计 | 9.662 | 52.253 | 0.053 | 6.996 | 31.036 | 100 | |

新窗口打开|下载CSV

(1)生境质量时空变化。空间分布上,生境质量较高的区域多位于研究区的南部区域,尤其在浙南山地地区、大别山与黄山山脉地区。生境质量较低的区域主要分布于城市建成区内,尤其是在环杭州湾和南京至上海的轴线上。从时空变化来看,2000—2010年期间,研究区生境质量总体水平降低;城市的不断扩张,导致城市建成区周边生境质量较低的区域逐渐向周边扩张,吞噬周边的生境质量较高的区域;在一些生境质量较高的区域,浙江西南的山区,大别山内部、黄山山脉的内部,随着基础交通设施的修建,道路沿线建筑物的修建,生境被不断分割,生境越来越破碎;在湖泊水域、大别山、黄山山脉的边缘地区,生境质量逐期降低,生境趋于破碎化。1975—1995年期间,生境质量的时空变化与2000—2010年期间的变化规律基本相似,只是变化程度略有不同。

(2)生境质量等级的面积变化。研究区生境质量等级处于较差及以下的面积占比从1975年至2010年均高于60%,表明区域生境质量水平低。研究区各时期生境质量处于较差水平的面积占比最高,且在1975—2010年间面积占比逐期降低,这是由于各年份耕地面积高于50%,且面积在1975—2010年逐期减少,而耕地作为一种生境的威胁因子,其生境适宜度强于建设用地、低于未利用地。又因耕地多分布于研究区的北部平原地区,故等级为较差的区域多分布于研究区北部。林地和草地的各年份的面积占比达到了30%以上,林地和草地生境适宜度皆为最高,故生境质量为优的区域面积仅次于较差等级,其多分布于研究区南部的山地地区。水域生境适宜度低于林地和草地,建设用地的生境适宜度最低,水域面积占比稳定在5%~6%之间,而建设用地占比则是在1975—2010年间逐期上升,故等级为差的区域面积逐期增加,等级为良好的区域变化较小。未利用地的面积很少,其生境适宜度为0.6,林地和草地生境适宜度都为1,水域为0.7,耕地为0.3,建设用地为0,位于中间0.5附近的用地类型面积占比少,这也就导致了等级为一般的区域面积占比很少。

4.2.1 生境质量等级空间转移变化

(1)生境质量等级为差等的区域,在2010年时,有2.184%仍然为差等,0.245%转换为较差等级,0.093%、0.092%分别转换为了良好和优等,转换为一般等级小于0.001%。生境质量为差等的区域恢复生境质量是比较困难的,因此在转换过程中,大部分仍然为原有等级,只有小部分转换为了良好和优等,转换为良好和优等的区域主要分布在河流沿线,湖泊边缘与海岸线地区。

(2)生境质量等级为较差的区域有6.397%转换成差等区域,47.395%区域保持原有等级,0.033%转换为一般,2.467%、3.637%转换为良好和优等。由于较差等级区域的面积占比很高,故转换为差等区域的面积达到了22381 km2,该转换区域主要分布于建成区周边,尤其是环杭州湾区域,芜湖至长江口的沿长江周边区域。城市建成区周边受到城市发展的影响,导致了生境质量的进一步恶化。转变成良好和优等的区域21358 km2,该区域主要分布在大别山边缘地区,黄山山脉边缘地区以及金衢平原与山区交界处,由于环境保护以及退耕还林措施的实施生境质量得以提高。

(3)生境质量为良好的区域,其中0.286%和0.776%转换为差等和较差等级,0.005%转换为一般等级,有3.684%仍然为良好等级。0.302%转换为优等水平。转换为差等和较差的区域分布于水域周边,这是由于人类对湖泊与河流不合理开发造成,如围湖造田、非法采砂等活动。

(4)生境质量等级为优的区域,其中0.789%、3.830%区域分别转变成差等和较差区域,有0.006%转变成一般等级,有0.747%转变成良好等级,剩余26.985%的区域没有变化。由优等转变成差等和较差等级的区域主要分布在浙江南部山区内部、大别山内部以及黄山山脉内部,这种变化主要受到人类活动的影响,尤其是基础交通设施的修建,耕地的开垦等。

4.2.2 土地利用变化对生境质量的影响 土地利用变化是引起生境质量变化与生境破碎的重要因素。耕地、建设用地和未利用地作为胁迫因子,其面积变化直接影响了生境质量的变化。在1975—2010年期间,研究区生境质量逐期降低,且降低的速度加快。在此期间土地利用面积的变化显著,依据土地利用变化分析结果可知,建设用地面积在此期间快速增长,增长速度逐期增加。同时期的未利用地,其面积也保持在相对稳定的区间内,其对生境质量影响较低。耕地面积则是在逐期减少,减少面积为建设用地的1.09倍。但是由于建设用地对于周边生境的破坏程度是相同面积耕地的两倍[27],因此在建设用地新增,耕地面积减少的情况下,生境质量仍然处于下降的状态,建设用地的增加是研究区生境质量最大的威胁。

5 讨论与结论

5.1 讨论

以CA-Markov模型重建土地利用空间格局,进而利用InVEST模型重建泛长三角地区生境质量空间格局,探究泛长三角地区从1978年改革开放以来区域生境质量空间格局变化情况,根据重建结果可知泛长三角地区生境退化度在1975—2010年间逐期升高,生境质量则是逐期降低,故泛长三角地区在此期间其生境受到外界的扰乱而产生损坏,且这种趋势没有缓和的状况。这与泛长三角地区在此期间的发展有关,泛长三角地区从1978年改革开放以来,其经济发展一直走在中国的前沿,区域内人口大量聚集,城市建成区不断扩张,各类基础的交通设施修建,不断侵蚀着生境,造成生境的不断割裂、破碎化。在城市周边,生境退化度不断的上升,城市内部生境质量极低,警示需要采取必要措施,防止生境的进一步恶化。本文从生境退化度与生境质量两个方面阐释了泛长三角地区生境的变化情况,可以为该区域生境保护政策的制定提供参考依据,为长时间序列的生境质量研究提供了一种新思路。CA-Markov模型能够回溯历史时期的土地利用情况,也可以用于模拟未来土地利用状况,为回溯历史时期和预测未来时期的生境质量研究提供一种新手段。土地利用模拟的结果影响了后续生境质量评价的结果,采用更可靠的模拟方法能够获得更为准确的研究结果,现有研究中有多种模型可运用于土地利用模拟,如多智能体模型、CLUES模型、基于CA的改进模型FLUS模型和基于CA的复合模型(ANN-CA、SVM-CA、RF-CA等)等。以上模型在现有的研究中已经得到大量的应用,对于本研究来说,CA-Markov的模拟精度经检验其Kappa系数为0.88,精度较高,符合进一步进行研究的要求。但是,是否存在模拟精度更高的模型?本研究中并没有就此进行研究比对,这将是后续研究工作中的研究内容,以期能够更加精确的评价历史时期和未来的生境质量状况。

5.2 结论

本文运用CA-Markov模型结合InVEST模型重建1975—1995年泛长三角地区生境质量空间格局,并对其时空格局演变进行分析,得出以下结论:(1)以2005年数据为基础模拟1975—2000年土地利用数据,以2000年土地利用数据进行精度检验,得到Kappa系数为0.88,模型模拟精度较高,说明CA-Markov模型适用于研究区的土地利用模拟研究,重建方法可行。

(2)1975—2010年泛长三角地区生境退化度逐期升高,生境退化等级在空间分布上呈圈层递变分布规律。生境质量则表现为逐期上升,高值区主要分布于山区、低值区大部分位于建成区;在1975—2010年期间,低值区逐渐向周边高值区域演变,生境高值区域趋于破碎化。

(3)1975—2010年生境质量变化过程中,生境质量等级为差等的区域难以修复。生境质量为较差等区域面积占比高,在社会发展过程中,其生境质量易继续恶化,占比为研究区总面积的6.40%,且易发生在建成区周边。生境等级为良好的和优等的区域,其生境等级易转换为差等和较差等级,占比为研究区总面积的5.68%,使得该区域的生境破碎。

(4)1975—2010年期间,泛长三角地区土地利用变化显著,对生境质量造成了巨大的影响。在此期间研究区生境质量较差,且生境质量逐期变差,其生境质量等级位于较差以下等级的区域面积占比达到了60%以上;建设用地面积快速增长,对研究区生境质量造成严重的破坏,建设用地成为生境质量最大的威胁因子。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]